2023-2024学年度沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境 本章复习与测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年度沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境 本章复习与测试(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

沪粤版八年级物理上册第二章声音与环境同步测试

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音是由弦的振动产生的

B.禁止鸣笛是在传播过程中减弱噪声

C.超声波粉碎结石是利用声音可以传递信息

D.声音在真空中的传播速度是3×108 m/s

2、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.超声波的应用非常广泛,如图所示,B超就是利用超声波检查身体

B.城市快速路方便快捷,如图是在靠近居民区的路段设置的声音屏障,目的是使声在声源处减弱

C.从上、下两个音叉振动的波形图中,可看出下面的音叉音调高

D.地震、台风、海啸、泥石流发生前,会发出超声波.利用超声检测仪进行监测,可以预报灾害,减少损失

3、下列与声现象有关的说法中不正确的是( )

A.宇航员之间在太空中不能直接对话,是因为真空不能传声

B.高速公路两旁的隔音板可防止噪声的产生

C.只有主人说出暗语时才能打开“声纹锁”,其辨别声音的主要依据是音色

D.汽车安装的倒车雷达是利用超声波工作的

4、琵琶演员在演奏前调节琴弦的松紧,这主要是为了改变声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.振幅

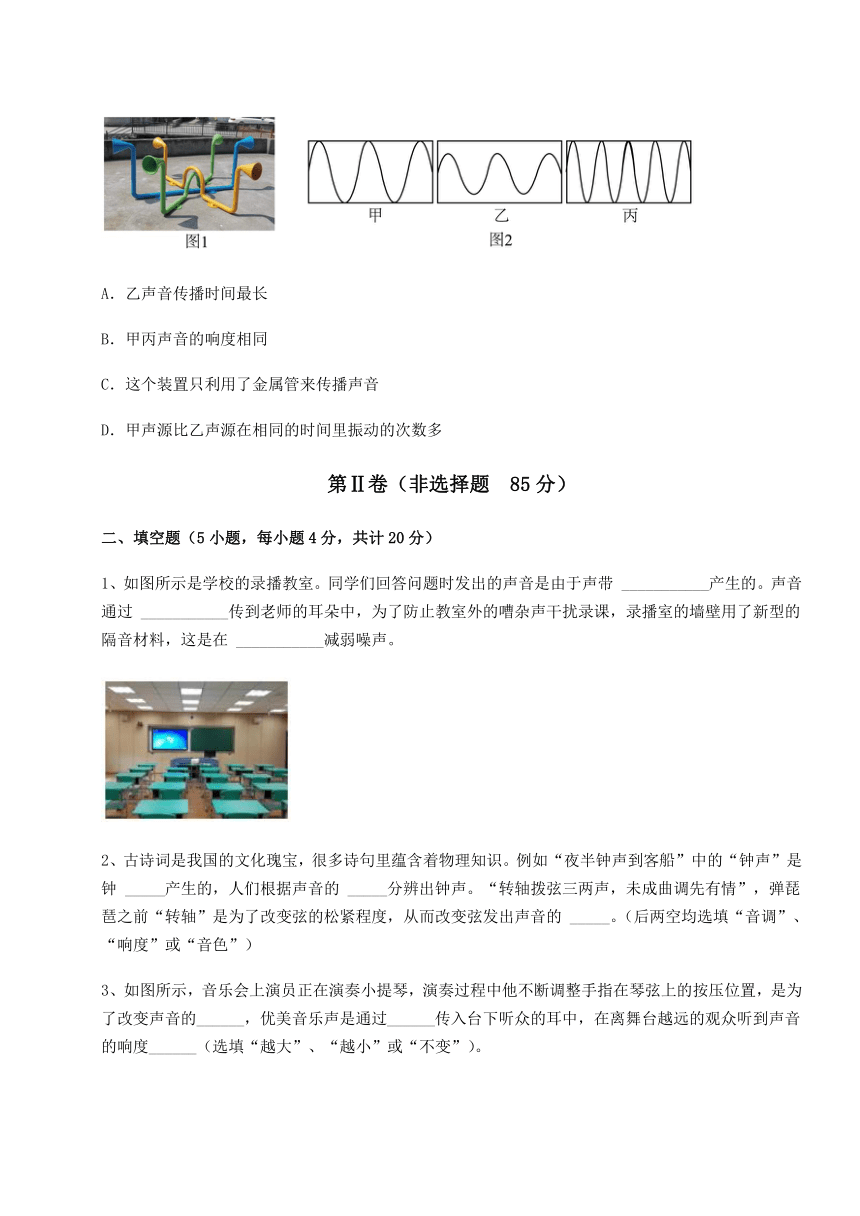

5、儿童公园中设置了如图 1 金属管做的传音筒, 有图 2 甲、乙、丙三个声音(甲乙丙三个 声音在同一设置的示波器中显示的波形图如下)分别从同一根金属管这边喇叭传到另一头的 喇叭位置(声音在金属管中传播的路径相同),下列说法正确的是( )

A.乙声音传播时间最长

B.甲丙声音的响度相同

C.这个装置只利用了金属管来传播声音

D.甲声源比乙声源在相同的时间里振动的次数多

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、如图所示是学校的录播教室。同学们回答问题时发出的声音是由于声带 ___________产生的。声音通过 ___________传到老师的耳朵中,为了防止教室外的嘈杂声干扰录课,录播室的墙壁用了新型的隔音材料,这是在 ___________减弱噪声。

2、古诗词是我国的文化瑰宝,很多诗句里蕴含着物理知识。例如“夜半钟声到客船”中的“钟声”是钟 _____产生的,人们根据声音的 _____分辨出钟声。“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,弹琵琶之前“转轴”是为了改变弦的松紧程度,从而改变弦发出声音的 _____。(后两空均选填“音调”、“响度”或“音色”)

3、如图所示,音乐会上演员正在演奏小提琴,演奏过程中他不断调整手指在琴弦上的按压位置,是为了改变声音的______,优美音乐声是通过______传入台下听众的耳中,在离舞台越远的观众听到声音的响度______(选填“越大”、“越小”或“不变”)。

4、周末,奶奶看电视时的声音通过______传到小明的耳朵。为了不打扰小明学习,奶奶调小了音量,这是在______(选填“声源处”、“传播途中”或“入耳处”)减弱噪声。

5、如图所示的是在清华大学新清华学堂舞台上,3位与人类身高相仿的机器人“乐手”,或执竹笛,或弹箜篌,或敲排鼓,与民族音乐演奏家同台奏乐,带来“中国风机器人乐队与人类艺术家的合作表演。机器人“乐手”在吹竹笛时,竹笛声是 ___________振动产生的;我们能分辨不同乐器的声音,是因为它们的 ___________不同。

三、计算题(5小题,每小题9分,共计45分)

1、科学考察工作者为了测量海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经14s收到回声信号,已知v声=1500m/s,求:该处海水的深度。

2、学校组织春游,同学们来到了一个山谷里,物理老师站在山谷中间的位置叫了一声,2s后,他听到了第一次回声,5s后他听到了第二次回声,求:

(1)他离较近的山谷的距离是多少?

(2)求两个山谷之间的距离又是多少?(v声=340m/s)(要求写出计算过程)

3、2020年11月10日8时12分,我国“奋斗者”人潜水器,坐底马里亚纳海沟。其下潜的速度为20m/s,从接触水面开始计时,50s时悬停,向海底发射一束超声波,12s后收到信息。(超声波在海水中的速度是1500m/s)

(1)收到信息时距海底的距离;

(2)此海域的深度;

(3)“奋斗者”号还需多长时间潜到海底。

4、为了测量声音在某根铁管中的传播快慢,我们在铁管的一端敲一下,人的耳朵贴在铁管的另一端会听到两次声音,其时间间隔2.6s,已知声音在空气中的传播速度是340m/s,声音在铁管中的速度是4760m/s:

(1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在什么介质传播的?

(2)铁管的长度是多少?

5、科学家利用声呐系统测量一口深井的深度,当从井口发出超声波10s后接收到回声,则这口井的深度是多少?(声音在空气中的传播速度是340m/s)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、在学习“声现象”的知识时有以下几个实验:如图甲所示,把正在发声的音叉放入盛有水的水槽中,会看到“水花四溅”;如图乙,拨动同一把钢尺,在保证其振幅相同的情况下,改变其伸出桌边的长度,观察钢尺振动的快慢和发出声音的变化。

(1)图甲实验说明声音是由物体的______产生的,水花的作用是_____________;

(2)图乙实验是在探究声音的音调跟__________的关系;实验时发现,钢尺伸出桌边的长度越长,其振动发出声音的音调越______________。当钢尺伸出桌边超过一定长度时,虽然用同样的力度拨动钢尺,却听不到声音,这是因为钢尺振动频率____________________;

(3)图丙中__________(选填“a”或“b”)显示的声音属于噪声,可以看出噪声发声体的振动是_________(选填“规则的”“无规则的”)。

2、在探究声音的特性时,进行如下实验:

(1)如图甲、乙所示,先拨动张紧的细橡皮筋,再拨动张紧的粗橡皮筋,观察先后两次发声时橡皮筋振动快慢及声音的特点,记录如表:

序号 橡皮筋长短 橡皮筋粗细 振动快慢 声音

甲 相同 细 快 尖锐

乙 相同 粗 慢 低沉

(2)如图丙所示,两次敲打音叉,观察泡沫塑料球被弹起,第一次轻敲音叉,发现塑料球弹起高度较小;第二次重敲音叉,发现塑料球被弹起高度较大,而且音叉二次发出声音前者小些,后者大多了.

分析上述实验,回答下列问题:

①实验(1)主要研究声音的____________高低与发声物体的频率是否有关;

②实验(2)主要研究声音的____________与发声体振动的幅度是否有关.

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.二胡演奏出的乐音是由弦的振动产生的,故A正确;

B.禁止鸣笛是在声源处减弱噪声,故B错误;

C.超声波粉碎结石是利用声能传递能量,使结石运动被振碎,然后排出体外,故C错误;

D.声音在真空中不能传声,声在真空中传播速度为零,故D错误。

故选A。

2、A

【详解】

A.B超就是利用超声波检查人体,利用的是声音能够传递信息的特点,故A正确;

B.在公路旁设置声音屏障使噪声在传播过程中减弱,故B错误;

C.由图知道,相同时间内,上图物体振动的次数比下图物体振动的多,即上面的频率高于下面的频率,上面的音调比下面的音调高,故C错误;

D.自然灾害伴随着次声波的产生,因此地震、台风、海啸、泥石流发生前,产生次声波,利用次声检测仪进行监测,就可以预报灾害,减少损失,故D错误。

故选A。

3、B

【详解】

A.太空中没有空气,真空不能传声,因此两名宇航员在太空中不能直接对话,故A正确,不符合题意;

B.高速公路两旁的隔音板是在传播中减弱噪声,而不是为了防止噪声的产生,故B错误,符合题意;

C.不同人发出的声音的音色不同,声纹锁主要是依据声音的音色来辨别主人的声音,故C正确,不符合题意;

D.倒车雷达是利用超声波传递信息的,故D正确,不符合题意。

故选B。

4、B

【详解】

音调指声音的高低,由振动频率决定;调节琴弦的松紧,就会改变琴弦的振动快慢,改变声音的音调,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

5、B

【详解】

A.甲、乙、丙三个声音在金属管中传播路径相同,传播介质也相同,所以传播速度也相同,根据可知,三个声音在金属管中传播时间一样,故A错误;

B.由图2甲丙的波形图可知,甲、丙两声音振动的幅度相同,声音响度相同,故B正确;

C.金属管是中空管,所以声音在传播过程中会通过两种介质传播:金属管和管内空气,故C错误;

D.由图2甲乙的波形图知:甲、乙两声音在相同的时间里振动次数相同,故D错误。

故选B。

二、填空题

1、 振动 空气 传播过程中

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,同学们回答问题是通过声带振动产生的。

[2]学生和老师之间是空气,学生发出的声音是通过空气传到老师的耳朵中。

[3]减弱噪声的途径:在声源处,在传播过程中,在入耳处;为了防止教室外的嘈杂声干扰录课,录播室的墙壁用了新型的隔音材料,属于在传播过程中来减弱噪声。

2、 振动 音色 音调

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,所以听到的“钟声”是钟振动产生的。

[2]音色是声音的特色,不同发声体的音色一般都不同,因此人们根据声音的音色分辨出钟声。

[3]旋转“转抽”是为了改变,弦的松紧程度影响着弦的振动频率,频率决定发声体发出声音的音调,因此旋转“转抽”可以改变弦的振动频率,从而改变弦发出声音的音调。

3、 音调 空气 越小

【详解】

[1]演奏过程中他不断调整手指在琴弦上的按压位置,是通过改变琴弦振动的频率来改变声音的音调。

[2]台下听众能听到优美音乐声,是音乐声通过空气传入人耳中了。

[3]声音的响度除了跟振幅有关外,还与离发声体的距离有关,即离发声体的距离越远,听到声音响度越小;故观众离舞台越远,听到声音的响度越小。

4、 空气 声源处

【详解】

[1][2]声音的传播需要介质,声音可以在固体,液体,气体三种介质中传播,电视的声音是通过空气传到小明的耳朵;控制噪声可以在声源处、传播途中和入耳处三个阶段进行控制,调小音量,这是在声源处减弱噪声。

5、 空气柱 音色

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,悠扬的笛声是由空气柱振动产生的。

[2]音色反映的是声音的品质与特色,它跟发声体的材料和结构有关,我们能分辨不同乐器的声音,是因为它们发出声音的音色不同。

三、计算题

1、10500m

【详解】

解:超声波从海面到海底的时间

海水的深度

s=vt=1500m/s×7s=10500m

答:该处海水的深度为10500m。

2、(1)340m;(2)1190m

【详解】

解:(1)物理老师站在山谷叫中间的位置叫了一声2s后,他听到了第一次回声,5s后他听到了第二次回声,则声音传播到离他较近的山谷的时间为

由可得人到该山谷的距离为

(2)声音传到较远山谷的时间为

人到较远山谷的距离为

则两个山谷之间的距离为

答:(1)他离较近的山谷的距离是340m;

(2)两个山谷之间的距离是1190m。

3、(1)8880m;(2)10120m;(3)444s

【详解】

解:(1)如图,由题意可知,在A点发射超声波,在B点收到信息。

由速度公式得

由题得

(2)根据题意可知

(3)根据题意可知

答:(1)收到信息时距离海底8880m;

(2)此海域的深度为10120m;

(3)“奋斗者”号还需444s潜到海底。

4、 (1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在空气传播的;(2) 952m。

【详解】

(1)声音在不同的介质中传播速度一般不同,声音在铁管中传播速度快,在空气的中传播速度慢,第一次是铁管传过来的,第二次是空气传过来的。

(2)另一端的人听到2次声音,间隔为2.6s,则

即

解得

答:(1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在空气传播的;

(2)铁管的长度是952m。

5、1700m

【详解】

解:超声波到达井底的时间

t==5s

这口井的深度

答:这口井的深度是1700m。

四、实验探究

1、 振动 将微小振动放大 频率 低 低于20Hz b 无规则的

【详解】

(1)[1][2]图甲实验说明声音是由物体的振动产生的,因为发声的音叉放入水中,能让水花四溅,是音叉的振动引起的。所以水花的作用是将音叉微小的振动放大。

(2)[3]图乙实验中,改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动钢尺,其振动的快慢不同,发出的声音也不同,这可以探究声音的音调与频率的关系。

[4]实验时,用相同的力拨动钢尺,其伸出桌面的长度越长,其振动就越慢,则音调越低。

[5]当钢尺伸出的长度超过一定程度时,即使用相同的力拨动钢尺,也听不到声音,这是因为钢尺振动的频率太低了,低于20Hz,于是人便听不到了。

(3)[6][7]丙图中的a,其波形图是有规则的,而b的波形图是无规则的,那么b显示的声音属于噪声。

2、 音调 响度

【详解】

①实验(1)中,先拨动张紧的细橡皮筋,再拨动粗橡皮筋,发现发声体振动的频率越快,声音的音调越高,即表明声音的音调与发声体振动的频率有关;②实验(2)中,第一次轻敲音叉,发现泡沫球被弹起的高度较小:第二次重敲音叉,发现泡沫球被弹起的高度较大,而且音叉前后两次发出的声音的不同是:前者较小,后者较大.即表明发声体振动的幅度越大,声音的响度越大,即表明声音的响度与发声体振动的幅度有关.

点睛:音调、响度、音色是声音的三个特征;音调指声音的高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体本身决定的一个特性.

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.二胡演奏出的乐音是由弦的振动产生的

B.禁止鸣笛是在传播过程中减弱噪声

C.超声波粉碎结石是利用声音可以传递信息

D.声音在真空中的传播速度是3×108 m/s

2、关于声现象,下列说法正确的是( )

A.超声波的应用非常广泛,如图所示,B超就是利用超声波检查身体

B.城市快速路方便快捷,如图是在靠近居民区的路段设置的声音屏障,目的是使声在声源处减弱

C.从上、下两个音叉振动的波形图中,可看出下面的音叉音调高

D.地震、台风、海啸、泥石流发生前,会发出超声波.利用超声检测仪进行监测,可以预报灾害,减少损失

3、下列与声现象有关的说法中不正确的是( )

A.宇航员之间在太空中不能直接对话,是因为真空不能传声

B.高速公路两旁的隔音板可防止噪声的产生

C.只有主人说出暗语时才能打开“声纹锁”,其辨别声音的主要依据是音色

D.汽车安装的倒车雷达是利用超声波工作的

4、琵琶演员在演奏前调节琴弦的松紧,这主要是为了改变声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.振幅

5、儿童公园中设置了如图 1 金属管做的传音筒, 有图 2 甲、乙、丙三个声音(甲乙丙三个 声音在同一设置的示波器中显示的波形图如下)分别从同一根金属管这边喇叭传到另一头的 喇叭位置(声音在金属管中传播的路径相同),下列说法正确的是( )

A.乙声音传播时间最长

B.甲丙声音的响度相同

C.这个装置只利用了金属管来传播声音

D.甲声源比乙声源在相同的时间里振动的次数多

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、如图所示是学校的录播教室。同学们回答问题时发出的声音是由于声带 ___________产生的。声音通过 ___________传到老师的耳朵中,为了防止教室外的嘈杂声干扰录课,录播室的墙壁用了新型的隔音材料,这是在 ___________减弱噪声。

2、古诗词是我国的文化瑰宝,很多诗句里蕴含着物理知识。例如“夜半钟声到客船”中的“钟声”是钟 _____产生的,人们根据声音的 _____分辨出钟声。“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,弹琵琶之前“转轴”是为了改变弦的松紧程度,从而改变弦发出声音的 _____。(后两空均选填“音调”、“响度”或“音色”)

3、如图所示,音乐会上演员正在演奏小提琴,演奏过程中他不断调整手指在琴弦上的按压位置,是为了改变声音的______,优美音乐声是通过______传入台下听众的耳中,在离舞台越远的观众听到声音的响度______(选填“越大”、“越小”或“不变”)。

4、周末,奶奶看电视时的声音通过______传到小明的耳朵。为了不打扰小明学习,奶奶调小了音量,这是在______(选填“声源处”、“传播途中”或“入耳处”)减弱噪声。

5、如图所示的是在清华大学新清华学堂舞台上,3位与人类身高相仿的机器人“乐手”,或执竹笛,或弹箜篌,或敲排鼓,与民族音乐演奏家同台奏乐,带来“中国风机器人乐队与人类艺术家的合作表演。机器人“乐手”在吹竹笛时,竹笛声是 ___________振动产生的;我们能分辨不同乐器的声音,是因为它们的 ___________不同。

三、计算题(5小题,每小题9分,共计45分)

1、科学考察工作者为了测量海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经14s收到回声信号,已知v声=1500m/s,求:该处海水的深度。

2、学校组织春游,同学们来到了一个山谷里,物理老师站在山谷中间的位置叫了一声,2s后,他听到了第一次回声,5s后他听到了第二次回声,求:

(1)他离较近的山谷的距离是多少?

(2)求两个山谷之间的距离又是多少?(v声=340m/s)(要求写出计算过程)

3、2020年11月10日8时12分,我国“奋斗者”人潜水器,坐底马里亚纳海沟。其下潜的速度为20m/s,从接触水面开始计时,50s时悬停,向海底发射一束超声波,12s后收到信息。(超声波在海水中的速度是1500m/s)

(1)收到信息时距海底的距离;

(2)此海域的深度;

(3)“奋斗者”号还需多长时间潜到海底。

4、为了测量声音在某根铁管中的传播快慢,我们在铁管的一端敲一下,人的耳朵贴在铁管的另一端会听到两次声音,其时间间隔2.6s,已知声音在空气中的传播速度是340m/s,声音在铁管中的速度是4760m/s:

(1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在什么介质传播的?

(2)铁管的长度是多少?

5、科学家利用声呐系统测量一口深井的深度,当从井口发出超声波10s后接收到回声,则这口井的深度是多少?(声音在空气中的传播速度是340m/s)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、在学习“声现象”的知识时有以下几个实验:如图甲所示,把正在发声的音叉放入盛有水的水槽中,会看到“水花四溅”;如图乙,拨动同一把钢尺,在保证其振幅相同的情况下,改变其伸出桌边的长度,观察钢尺振动的快慢和发出声音的变化。

(1)图甲实验说明声音是由物体的______产生的,水花的作用是_____________;

(2)图乙实验是在探究声音的音调跟__________的关系;实验时发现,钢尺伸出桌边的长度越长,其振动发出声音的音调越______________。当钢尺伸出桌边超过一定长度时,虽然用同样的力度拨动钢尺,却听不到声音,这是因为钢尺振动频率____________________;

(3)图丙中__________(选填“a”或“b”)显示的声音属于噪声,可以看出噪声发声体的振动是_________(选填“规则的”“无规则的”)。

2、在探究声音的特性时,进行如下实验:

(1)如图甲、乙所示,先拨动张紧的细橡皮筋,再拨动张紧的粗橡皮筋,观察先后两次发声时橡皮筋振动快慢及声音的特点,记录如表:

序号 橡皮筋长短 橡皮筋粗细 振动快慢 声音

甲 相同 细 快 尖锐

乙 相同 粗 慢 低沉

(2)如图丙所示,两次敲打音叉,观察泡沫塑料球被弹起,第一次轻敲音叉,发现塑料球弹起高度较小;第二次重敲音叉,发现塑料球被弹起高度较大,而且音叉二次发出声音前者小些,后者大多了.

分析上述实验,回答下列问题:

①实验(1)主要研究声音的____________高低与发声物体的频率是否有关;

②实验(2)主要研究声音的____________与发声体振动的幅度是否有关.

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.二胡演奏出的乐音是由弦的振动产生的,故A正确;

B.禁止鸣笛是在声源处减弱噪声,故B错误;

C.超声波粉碎结石是利用声能传递能量,使结石运动被振碎,然后排出体外,故C错误;

D.声音在真空中不能传声,声在真空中传播速度为零,故D错误。

故选A。

2、A

【详解】

A.B超就是利用超声波检查人体,利用的是声音能够传递信息的特点,故A正确;

B.在公路旁设置声音屏障使噪声在传播过程中减弱,故B错误;

C.由图知道,相同时间内,上图物体振动的次数比下图物体振动的多,即上面的频率高于下面的频率,上面的音调比下面的音调高,故C错误;

D.自然灾害伴随着次声波的产生,因此地震、台风、海啸、泥石流发生前,产生次声波,利用次声检测仪进行监测,就可以预报灾害,减少损失,故D错误。

故选A。

3、B

【详解】

A.太空中没有空气,真空不能传声,因此两名宇航员在太空中不能直接对话,故A正确,不符合题意;

B.高速公路两旁的隔音板是在传播中减弱噪声,而不是为了防止噪声的产生,故B错误,符合题意;

C.不同人发出的声音的音色不同,声纹锁主要是依据声音的音色来辨别主人的声音,故C正确,不符合题意;

D.倒车雷达是利用超声波传递信息的,故D正确,不符合题意。

故选B。

4、B

【详解】

音调指声音的高低,由振动频率决定;调节琴弦的松紧,就会改变琴弦的振动快慢,改变声音的音调,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

5、B

【详解】

A.甲、乙、丙三个声音在金属管中传播路径相同,传播介质也相同,所以传播速度也相同,根据可知,三个声音在金属管中传播时间一样,故A错误;

B.由图2甲丙的波形图可知,甲、丙两声音振动的幅度相同,声音响度相同,故B正确;

C.金属管是中空管,所以声音在传播过程中会通过两种介质传播:金属管和管内空气,故C错误;

D.由图2甲乙的波形图知:甲、乙两声音在相同的时间里振动次数相同,故D错误。

故选B。

二、填空题

1、 振动 空气 传播过程中

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,同学们回答问题是通过声带振动产生的。

[2]学生和老师之间是空气,学生发出的声音是通过空气传到老师的耳朵中。

[3]减弱噪声的途径:在声源处,在传播过程中,在入耳处;为了防止教室外的嘈杂声干扰录课,录播室的墙壁用了新型的隔音材料,属于在传播过程中来减弱噪声。

2、 振动 音色 音调

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,所以听到的“钟声”是钟振动产生的。

[2]音色是声音的特色,不同发声体的音色一般都不同,因此人们根据声音的音色分辨出钟声。

[3]旋转“转抽”是为了改变,弦的松紧程度影响着弦的振动频率,频率决定发声体发出声音的音调,因此旋转“转抽”可以改变弦的振动频率,从而改变弦发出声音的音调。

3、 音调 空气 越小

【详解】

[1]演奏过程中他不断调整手指在琴弦上的按压位置,是通过改变琴弦振动的频率来改变声音的音调。

[2]台下听众能听到优美音乐声,是音乐声通过空气传入人耳中了。

[3]声音的响度除了跟振幅有关外,还与离发声体的距离有关,即离发声体的距离越远,听到声音响度越小;故观众离舞台越远,听到声音的响度越小。

4、 空气 声源处

【详解】

[1][2]声音的传播需要介质,声音可以在固体,液体,气体三种介质中传播,电视的声音是通过空气传到小明的耳朵;控制噪声可以在声源处、传播途中和入耳处三个阶段进行控制,调小音量,这是在声源处减弱噪声。

5、 空气柱 音色

【详解】

[1]声音是由物体的振动产生的,悠扬的笛声是由空气柱振动产生的。

[2]音色反映的是声音的品质与特色,它跟发声体的材料和结构有关,我们能分辨不同乐器的声音,是因为它们发出声音的音色不同。

三、计算题

1、10500m

【详解】

解:超声波从海面到海底的时间

海水的深度

s=vt=1500m/s×7s=10500m

答:该处海水的深度为10500m。

2、(1)340m;(2)1190m

【详解】

解:(1)物理老师站在山谷叫中间的位置叫了一声2s后,他听到了第一次回声,5s后他听到了第二次回声,则声音传播到离他较近的山谷的时间为

由可得人到该山谷的距离为

(2)声音传到较远山谷的时间为

人到较远山谷的距离为

则两个山谷之间的距离为

答:(1)他离较近的山谷的距离是340m;

(2)两个山谷之间的距离是1190m。

3、(1)8880m;(2)10120m;(3)444s

【详解】

解:(1)如图,由题意可知,在A点发射超声波,在B点收到信息。

由速度公式得

由题得

(2)根据题意可知

(3)根据题意可知

答:(1)收到信息时距离海底8880m;

(2)此海域的深度为10120m;

(3)“奋斗者”号还需444s潜到海底。

4、 (1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在空气传播的;(2) 952m。

【详解】

(1)声音在不同的介质中传播速度一般不同,声音在铁管中传播速度快,在空气的中传播速度慢,第一次是铁管传过来的,第二次是空气传过来的。

(2)另一端的人听到2次声音,间隔为2.6s,则

即

解得

答:(1)人听到的两次声音中,后听到的声音是在空气传播的;

(2)铁管的长度是952m。

5、1700m

【详解】

解:超声波到达井底的时间

t==5s

这口井的深度

答:这口井的深度是1700m。

四、实验探究

1、 振动 将微小振动放大 频率 低 低于20Hz b 无规则的

【详解】

(1)[1][2]图甲实验说明声音是由物体的振动产生的,因为发声的音叉放入水中,能让水花四溅,是音叉的振动引起的。所以水花的作用是将音叉微小的振动放大。

(2)[3]图乙实验中,改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动钢尺,其振动的快慢不同,发出的声音也不同,这可以探究声音的音调与频率的关系。

[4]实验时,用相同的力拨动钢尺,其伸出桌面的长度越长,其振动就越慢,则音调越低。

[5]当钢尺伸出的长度超过一定程度时,即使用相同的力拨动钢尺,也听不到声音,这是因为钢尺振动的频率太低了,低于20Hz,于是人便听不到了。

(3)[6][7]丙图中的a,其波形图是有规则的,而b的波形图是无规则的,那么b显示的声音属于噪声。

2、 音调 响度

【详解】

①实验(1)中,先拨动张紧的细橡皮筋,再拨动粗橡皮筋,发现发声体振动的频率越快,声音的音调越高,即表明声音的音调与发声体振动的频率有关;②实验(2)中,第一次轻敲音叉,发现泡沫球被弹起的高度较小:第二次重敲音叉,发现泡沫球被弹起的高度较大,而且音叉前后两次发出的声音的不同是:前者较小,后者较大.即表明发声体振动的幅度越大,声音的响度越大,即表明声音的响度与发声体振动的幅度有关.

点睛:音调、响度、音色是声音的三个特征;音调指声音的高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体本身决定的一个特性.

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料