10-2《在马克思墓前的讲话》课件 (共35张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 10-2《在马克思墓前的讲话》课件 (共35张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-09 17:19:11 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

悼 词

演讲词

KARL MARX

马克思墓前的瞻仰人群络绎不绝

历史上的哲学家总是千方百计以各种各样的方式解释世界,然而更重要的在于改造世界。

——马克思的墓志铭

The philosophers have only interpreted the world in various ways - the point however is to change it.

简 朴 的 葬 礼

WORKERS OF ALL LANDS, UNITE!

全世界无产者, 联合起来!

不 朽 的 丰 碑

教 学 目 标

1.认识并且熟悉悼词的结构特点。

2.发现演讲词逻辑严密的结构特点,揣摩文中重要语句的深刻含义。

3.多角度思考问题和阐发自己的观点。

4.感悟马克思为人类解放事业而奋斗终生的崇高精神。

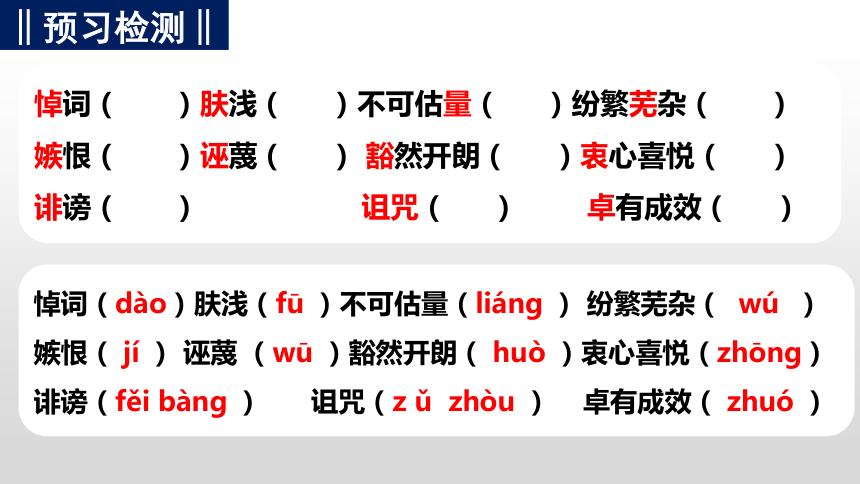

‖预习检测‖

悼词( )肤浅( )不可估量( )纷繁芜杂( )

嫉恨( )诬蔑( ) 豁然开朗( )衷心喜悦( )

诽谤( ) 诅咒( ) 卓有成效( )

悼词(dào)肤浅(fū )不可估量(liáng ) 纷繁芜杂( wú )

嫉恨( jí ) 诬蔑 (wū )豁然开朗( huò )衷心喜悦(zhōng)

诽谤(fěi bàng ) 诅咒(z ǔ zhòu ) 卓有成效( zhuó )

‖预习检测‖

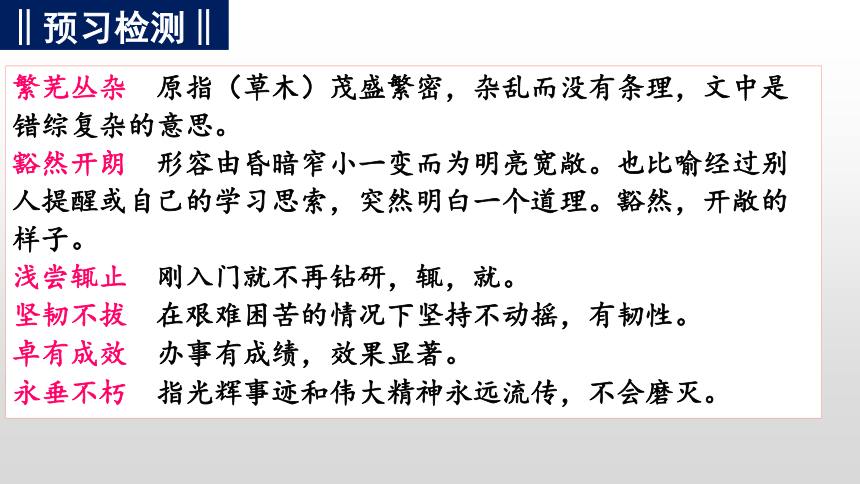

繁芜丛杂 原指(草木)茂盛繁密,杂乱而没有条理,文中是错综复杂的意思。

豁然开朗 形容由昏暗窄小一变而为明亮宽敞。也比喻经过别人提醒或自己的学习思索,突然明白一个道理。豁然,开敞的样子。

浅尝辄止 刚入门就不再钻研,辄,就。

坚韧不拔 在艰难困苦的情况下坚持不动摇,有韧性。

卓有成效 办事有成绩,效果显著。

永垂不朽 指光辉事迹和伟大精神永远流传,不会磨灭。

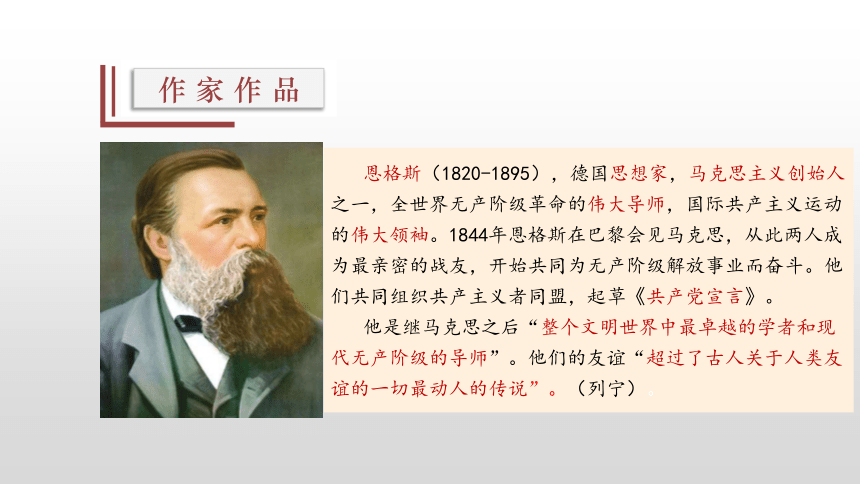

恩格斯(1820-1895),德国思想家,马克思主义创始人之一,全世界无产阶级革命的伟大导师,国际共产主义运动的伟大领袖。1844年恩格斯在巴黎会见马克思,从此两人成为最亲密的战友,开始共同为无产阶级解放事业而奋斗。他们共同组织共产主义者同盟,起草《共产党宣言》。

他是继马克思之后“整个文明世界中最卓越的学者和现代无产阶级的导师”。他们的友谊“超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说”。(列宁)。

作 家 作 品

壹 初入文本,把握悼词特点

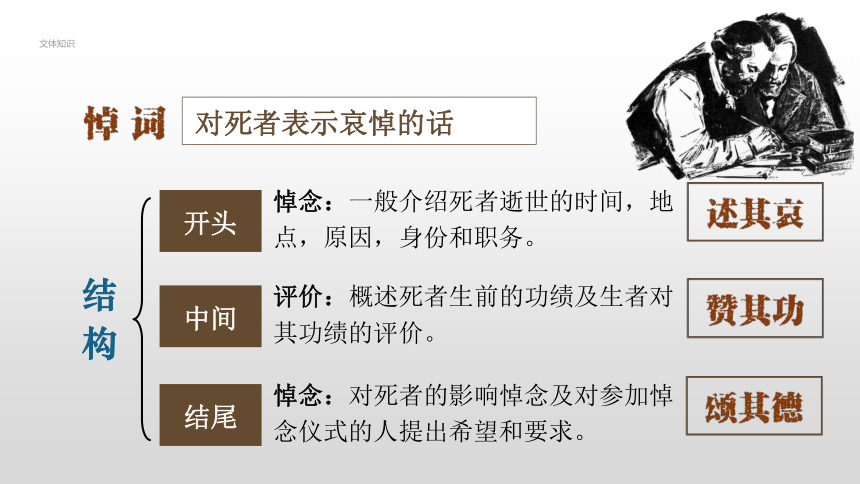

文体知识

悼词

对死者表示哀悼的话

述其哀

结构

开头

悼念:一般介绍死者逝世的时间,地点,原因,身份和职务。

中间

评价:概述死者生前的功绩及生者对其功绩的评价。

结尾

悼念:对死者的影响悼念及对参加悼念仪式的人提出希望和要求。

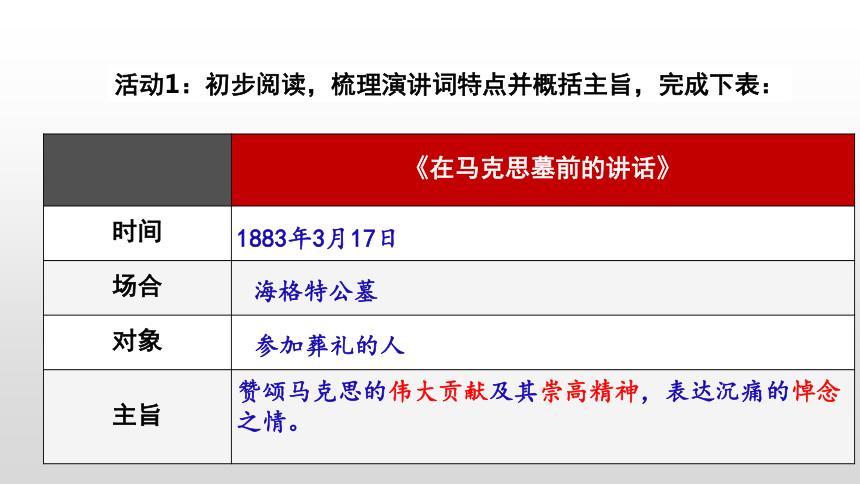

活动1:初步阅读,梳理演讲词特点并概括主旨,完成下表:

《在马克思墓前的讲话》

时间

场合

对象

主旨

1883年3月17日

海格特公墓

赞颂马克思的伟大贡献及其崇高精神,表达沉痛的悼念之情。

参加葬礼的人

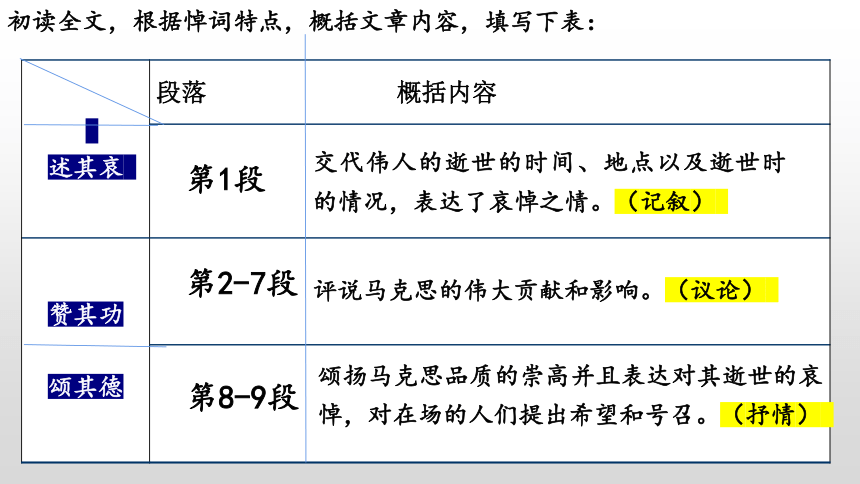

述其哀 段落 概括内容

赞其功 颂其德

第1段

交代伟人的逝世的时间、地点以及逝世时的情况,表达了哀悼之情。(记叙)

第2-7段

评说马克思的伟大贡献和影响。(议论)

第8-9段

颂扬马克思品质的崇高并且表达对其逝世的哀悼,对在场的人们提出希望和号召。(抒情)

初读全文,根据悼词特点,概括文章内容,填写下表:

1883年1月,马克思带着严重的支气管炎病从英国南部的文特诺尔回到伦敦梅特兰公园路41号。这时并发的喉头炎使他几乎不能吞咽。2月间,肺部发生脓肿。3月14日下午,两点多,恩格斯到马克思那里去,护理马克思的女仆海伦上楼去看了一下,下来说马克思处于半睡眠状态。随即便陪同恩格斯一道上楼去,当恩格斯走进马克思的卧室时,马克思已坐在自己的安乐椅上安详而毫无痛苦的长眠了。

他的写字台上还放着《资本论》第三卷的第八次修改稿……

贰 深入文本,把握悼词思路

1.当代最伟大的思想家停止思想了/但已经永远地睡着了。

2.这个人的逝世,是不可估量的损失。

3.马克思发现了人类历史的发展规律。

4.马克思发现了剩余价值。

5.马克思在每个研究领域,都有独到深刻的发现。

6.马克思关注科学,因为它是推动革命的力量。

7.马克思参加革命实践活动及取得的成果。

8.马克思可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

9.他的英名和事业将永垂不朽!

评述贡献

表示悼念

总评影响

遗憾、不舍、悲痛

赞颂

崇敬、哀悼

感情基调:沉痛、庄重

活动2:反复朗读,梳理演讲思路。

划出中心句,梳理《在马克思墓前的讲话》整体思路:

记叙逝世

这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

第3段:马克思发现了人类历史的发展规律。

第4段:不仅如此。马克思还发现了……(剩余价值)

第5段:一生中能有这样两个发现,该是很够了。……但是……

第6段:他作为科学家就是这样。但是……在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。

第7段:因为马克思首先是一个革命家。

正因为这样,所以……

这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

第3段:马克思发现了人类历史的发展规律。

第4段:不仅如此。马克思还发现了……(剩余价值)

第5段:一生中能有这样两个发现,该是很够了。……但是……

第6段:他作为科学家就是这样。但是……在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。

第7段:因为马克思首先是一个革命家。

正因为这样,所以……

贡献之巨大,无可企及

指马克思对无产阶级革命运动的指导、领导作用而言

指马克思对于社会科学的理论创造和推动作用而言

第二个对于

第一个对于

(对科学的认识和态度)

过渡

发现了人类历史的发展规律

还发现了剩余价值规律(资产阶级社会的特殊运动规律)

在众多的领域都有独到的发现

思考:马克思从事科学理论的目的何在?

指导革命实践,推动历史前进

实践贡献

理论贡献

宣传(编报著书)

组织(创立国际工人协会)(最伟大的贡献)

→革命家

→科学家

(思想家)

归类:两个“对于”

活动2:重点研读《在马克思墓前的讲话》第二部分思路:

作用:内容上:从受损失的对象(无产阶级、历史科学)和受损失的程度(不可估量、空白),强调马克思对于无产阶级革命实践和理论研究所起的无与伦比的重要作用。

结构上:两个“对于”是全文的总纲。(两个“对于”分别照应 7、8段和3、4、5段。)

情感上:表达了对马克思崇高的敬意以及溘然长逝的痛惜。

巨大贡献

(3~7)

科学家(3~5)

过 渡 (6)

革命家 (7)

人类历史发展规律

剩 余 价 值 规 律

许多领域独到发现

马克思的科学观

理论

创办革命刊物

创立第一国际

实践

深远影响

(8)

敌人

战友

忌恨、污蔑

驱逐、诽谤、诅咒

尊敬、爱戴、悼念

对比

活动2:重点研读《在马克思墓前的讲话》第二部分思路:

因果

递进

方法导引:论证思路

首先,恩格斯追述了马克思逝世的时间、地点和情景。悼词文体要求。

接着,提出本文的中心论点:马克思的逝世对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学都是不可估量的损失。

然后,高度评价了马克思在科学理论和革命实践两方面的卓越贡献。

最后,总结:马克思英名和事业永垂不朽!将议论抒情推向高潮。

1.论证特点=论证结构+论证方法+论证思路

2.论证思路几乎=行文脉络+论证方法

叁 精读文本,品味悼词语言

语句 艺术手法 重点词句 赏读

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经永远地睡着了。

各国政府——无论专制政府或共和政府,都驱逐他;资产者——无论保守派或极端民主派,都竞相诽谤他,诅咒他……从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。

细节描写,讳饰(将不便于直接表达或不愿意表达的事情,改用别的话来回避掩饰)

“两点三刻”

“停止思想”

“还不到两分钟”

“睡着了”

“永远地睡着了”

“两点三刻”用词具体、准确,这对于在场所有人都是万分悲痛、永志不忘的时刻。

“还”,流露出在马克思临终时未能陪伴在他身边的无限惋惜和遗憾的感情。

“两分钟”,强调时间短暂,可见去世之突然,饱含了作者对战友溘然辞世未能见最后一面的深深遗憾。

用“停止思想”“安静地睡着了”“永远地睡着了”的讳饰手法说出马克思逝世的事实,不渲染“哀痛”却不失哀痛,把握好了度。

对比

“最遭忌恨和最受诬蔑”

“尊敬、爱戴和悼念”

无产阶级与其敌人对待马克思截然不同的态度,展现了马克思顽强的革命意志,表现了人们对他的敬仰和爱戴。

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

(1)停顿,想说出又不得不说出的矛盾。(2)解释。

语句 艺术手法 重点词句 赏读

他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬。

而我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

他的英名和事业将永垂不朽!

对比

比喻

细节描写

“毫不在意”

“蛛丝”

“拂”

“回敬”

敌人对马克思的嫉恨、诬陷与马克思的毫不在意形成了鲜明对比,甚至将嫉恨,污蔑,诽谤看做将“蛛丝”一样无足轻重,万不得已只是“回敬”,而非“回击”,由此展现出马克思宽广的领袖气度与胸怀。

对比

“敌人”

“私敌”

有许多敌人和无一个私敌形成鲜明对比。私敌是以“我”为中心的,以我的利害区分敌友,没有私敌,说明没有私念。体现出马克思是在政治观点上毫不含糊的坚强战士,但在生活上是宽宏大度的谦谦君子。

想象

“将”

“永垂不朽”

和所有的悼词不一样,他在“永垂不朽”前加了一个字:将。当时,共产主义运动刚刚兴起,还只是星星之火。但是,星星之火可以燎原,马克思主义必将广为传播,共产主义运动必将风起云涌。

将,是一种预见,更是一种必胜的信念,也是恩格斯和广大革命战友共勉的誓言!

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

小结 理解语句内涵的主要途径:

①关键词语的选用 ②所采用的修辞手法 ③所选用的特殊句式等。

①正像达尔文发现有机界的发展规律一样,②马克思发现了人类历史的发展规律,③即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:④人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

理解复杂长句的表达效果:

提示:找主干部分,枝叶部分,插说部分,复指部分;关联词。

①正像达尔文发现有机界的发展规律一样,

②马克思发现了人类历史的发展规律,

③即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:

④人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

主干

枝叶(状语)

插说

复指

[类比论证]

[核心观点]

[时代背景]

[具体阐释

“简单事实”]

经济基础决定上层建筑

物质决定意识

经济基础解释上层建筑

肆 体悟精神,树立使命意识

马克思《青年在选择职业时的考虑》

如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身;那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。

写下这段话的时候,马克思17岁。在这样一个充满梦想和希望的年龄,他对自己的人生、未来进行了深入的思考和规划。此后的一生中,不论遇到什么艰难困苦,马克思都坚定不移地实践了他的诺言,为全人类而工作。

拓展链接

毛泽东《无题》

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

写这首诗时,毛泽东16岁。它道出了少年毛泽东非凡的志向、博大的胸襟。从此,他闯荡天涯,寻求救国救民的真理,成长为一名纯粹的马克思主义者,缔造了崭新的中国。 比较青年的马克思选择职业的博大胸襟,青年毛泽东指点江山的豪情壮志,联想马克思在大英图书馆的废寝忘食,毛泽东在北大阅览室的如饥似渴,两位伟人的青春年华颇有神似之处。

联系实际,恰同学少年的你一定也有很多感慨吧?请大家谈谈自己的感慨。

拓展提升

马克思用一生为人类历史树立起高耸的里程牌——马克思主义,这篇悼词高度概述了马克思伟大的一生和他对国际无产阶级所作出的卓越贡献,文章从实践到理论,从理论到实践,从事业到品质,层层推进,逻辑严谨。马克思的美丽,在于他的理论思想,他开启了一个时代;在于他的革命实践,他的斗争卓有成效;在于他的意志精神,他奋斗到生命的最后一刻;在于他的人格魅力,他一生里几无一个私敌;在于他的幸福观,他的幸福属于千百万人。

课堂总结

理论贡献

两个“对于”

(总纲)

不可估量的损失

马克思逝世

实践贡献

两个发现

人类历史的发展规律

剩余价值的规律

每个领域都有独到的见解

(用对科学的认识和态度连接上下段)

宣传(编报著书)

组织(创立工人协会)

思想家

革命家

深远的影响

敌人

人民

驱逐

诽谤

诅咒

尊敬

爱戴

悼念

(二)

(三)

英名和事业永垂不朽

(一)

马克思墓前的讲话

板书:

在马克思墓前的讲话

1.D (这篇悼词的总体思路应该是“悲痛一颂扬一悼念”。)

2.B (“进行对比”错误,应该是将马克思的发现与达尔文的发现进行类比。)

3.B (应为“革命实践是创立理论的基础”。)

4.

(1)革命理论:①人类历史发展的一般规律(经济基础决定上层建筑);②资产阶级社会的特殊运动规律(剩余价值理论);③其他领域都有独到发现。

(2)革命实践:①出版进步报纸和许多富有战斗性的小册子;②在巴黎等地各组织中的工作;③创立伟大的国际工人协会(最伟大的贡献)。

5.(1)在革命理论方面:

①恩格斯高度评价马克思发现了“人类历史的发展规律”,也就是物质资料的生产形成经济生活的基础,决定了社会关系、上层建筑。这既是一种基本的社会规律,也是一种观察、阐释社会现象的重要方法。马克思则在论述“我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗”时,就向我们具体展示了生产力发展与社会关系不适应、不匹配带来的种种问题。

②马克思指出只有新生的工人阶级才能掌握生产力发展的巨大力量,解决生产力与社会关系之间的矛盾。“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者。”用恩格斯的话来说就是“正是他第一次使现代无产阶级意识到自身的地位和需要,意识到自身解放的条件”。③资产阶级通过榨取剩余价值(马克思的这一发现受到恩格斯的高度评价)压迫工人,将工人这一“现代的产物”与他们本应掌握的财富和社会权利隔离开来,因此,工人想要寻求“本阶级在全世界的解放”,就要推翻以榨取剩余价值为根本目的的“资本的统治和雇佣奴隶制”。

5.(2)在革命实践方面:

①恩格斯说马克思“毕生的真正使命,就是以这种或那种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家设施的事业,参加现代无产阶级的解放事业”。马克思出席《人民报》的创刊纪念会,号召无产阶级起来革命,这正是恩格斯所说的“满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争”的一部分。

②马克思坦诚、幽默、富有感情的表达,对听众和工人阶级的积极鼓励,对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的坚信不疑,正是“千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念”的部分原因。

(至少写出三点)

6.前两个“这样”意思一样,是指马克思的两个重大贡献——发现了“人类发展规律”和“剩余价值规律”。第三个“这样”意思不一样,是指“有独到的发现”。

7.①作者在文中对马克思的称谓,分别有“当代最伟大的思想家”“他”“这个人”“这位巨人”“马克思”等。

②这些称谓的变化,充分表现出作者高超的表达技巧和他对马克思最深挚的感情。

③如用“当代最伟大的思想家”这一称谓,对马克思的形象进行了高度概括;用“这个人”这一称谓,表示作者要对马克思逝世所产生的影响进行客观评价,但在感情上又将马克思与演说者和听演说的人紧密联系在一起。

8.C (文中破折号的作用是表示补充说明,与C项中破折号的作用相同。A.表示语意的递进。B.表示插人语。D.表示语意转折。)

9.

①表意更加准确。对于敌人的污蔑,甲段中用“几乎并不在意”,乙段则为“对这一切毫不在意”,把“几乎并”改为“毫”,使马克思完全无畏于流言的形象更加突出。甲段中“如果世界上有人能忍受诬蔑,这个人就是他”,交代了马克思忍受污蔑的一面;乙段则将其改为“只是在万不得已时才给予回敬”,突出了他的原则性与有礼有节的斗争特性。

②语言更加凝练。甲段中“凡是为某种事业进行斗争的人,都不可能不树立自己的敌人,因此他也有许多敌人”一句运用完整的因果关系复句来表达,而乙段中只用了一句“正因为这样”,干净利落,斩钉截铁。

9.

③内容更加具体。乙段将甲段中的“敌人”,具体化为“各国政府”“资产者”,将“嫉恨和污蔑”进一步具体化为“驱逐”“诽谤”“诅咒”,让读者更能感受到马克思所受的阻挠力量之大、范围之广。

④句式整齐,运用比喻,更形象。用“驱逐”“诽谤”“诅咒”构成整齐的句式。“当作蛛丝一样”运用比喻,形象生动。

⑤结构更严谨。最后一段总结全文。作为悼词的应有内容,表达出强烈的哀悼与崇敬之情。

10.“从而”一词有误,逻辑关系不对。前后文应该是并列关系,不具备使用“从而”的条件,应换作“以及”一词。

错误示例:例如,他曾经密切注视电学方面各种发现的进展情况,不久以前,他还密切注视马塞尔·德普勒的发现。

(“注视”与“进展情况”“发现”搭配不当,“注视”应改为“关注”。“注视”是注意地看,对象多为具体可感的事物。)

悼 词

演讲词

KARL MARX

马克思墓前的瞻仰人群络绎不绝

历史上的哲学家总是千方百计以各种各样的方式解释世界,然而更重要的在于改造世界。

——马克思的墓志铭

The philosophers have only interpreted the world in various ways - the point however is to change it.

简 朴 的 葬 礼

WORKERS OF ALL LANDS, UNITE!

全世界无产者, 联合起来!

不 朽 的 丰 碑

教 学 目 标

1.认识并且熟悉悼词的结构特点。

2.发现演讲词逻辑严密的结构特点,揣摩文中重要语句的深刻含义。

3.多角度思考问题和阐发自己的观点。

4.感悟马克思为人类解放事业而奋斗终生的崇高精神。

‖预习检测‖

悼词( )肤浅( )不可估量( )纷繁芜杂( )

嫉恨( )诬蔑( ) 豁然开朗( )衷心喜悦( )

诽谤( ) 诅咒( ) 卓有成效( )

悼词(dào)肤浅(fū )不可估量(liáng ) 纷繁芜杂( wú )

嫉恨( jí ) 诬蔑 (wū )豁然开朗( huò )衷心喜悦(zhōng)

诽谤(fěi bàng ) 诅咒(z ǔ zhòu ) 卓有成效( zhuó )

‖预习检测‖

繁芜丛杂 原指(草木)茂盛繁密,杂乱而没有条理,文中是错综复杂的意思。

豁然开朗 形容由昏暗窄小一变而为明亮宽敞。也比喻经过别人提醒或自己的学习思索,突然明白一个道理。豁然,开敞的样子。

浅尝辄止 刚入门就不再钻研,辄,就。

坚韧不拔 在艰难困苦的情况下坚持不动摇,有韧性。

卓有成效 办事有成绩,效果显著。

永垂不朽 指光辉事迹和伟大精神永远流传,不会磨灭。

恩格斯(1820-1895),德国思想家,马克思主义创始人之一,全世界无产阶级革命的伟大导师,国际共产主义运动的伟大领袖。1844年恩格斯在巴黎会见马克思,从此两人成为最亲密的战友,开始共同为无产阶级解放事业而奋斗。他们共同组织共产主义者同盟,起草《共产党宣言》。

他是继马克思之后“整个文明世界中最卓越的学者和现代无产阶级的导师”。他们的友谊“超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说”。(列宁)。

作 家 作 品

壹 初入文本,把握悼词特点

文体知识

悼词

对死者表示哀悼的话

述其哀

结构

开头

悼念:一般介绍死者逝世的时间,地点,原因,身份和职务。

中间

评价:概述死者生前的功绩及生者对其功绩的评价。

结尾

悼念:对死者的影响悼念及对参加悼念仪式的人提出希望和要求。

活动1:初步阅读,梳理演讲词特点并概括主旨,完成下表:

《在马克思墓前的讲话》

时间

场合

对象

主旨

1883年3月17日

海格特公墓

赞颂马克思的伟大贡献及其崇高精神,表达沉痛的悼念之情。

参加葬礼的人

述其哀 段落 概括内容

赞其功 颂其德

第1段

交代伟人的逝世的时间、地点以及逝世时的情况,表达了哀悼之情。(记叙)

第2-7段

评说马克思的伟大贡献和影响。(议论)

第8-9段

颂扬马克思品质的崇高并且表达对其逝世的哀悼,对在场的人们提出希望和号召。(抒情)

初读全文,根据悼词特点,概括文章内容,填写下表:

1883年1月,马克思带着严重的支气管炎病从英国南部的文特诺尔回到伦敦梅特兰公园路41号。这时并发的喉头炎使他几乎不能吞咽。2月间,肺部发生脓肿。3月14日下午,两点多,恩格斯到马克思那里去,护理马克思的女仆海伦上楼去看了一下,下来说马克思处于半睡眠状态。随即便陪同恩格斯一道上楼去,当恩格斯走进马克思的卧室时,马克思已坐在自己的安乐椅上安详而毫无痛苦的长眠了。

他的写字台上还放着《资本论》第三卷的第八次修改稿……

贰 深入文本,把握悼词思路

1.当代最伟大的思想家停止思想了/但已经永远地睡着了。

2.这个人的逝世,是不可估量的损失。

3.马克思发现了人类历史的发展规律。

4.马克思发现了剩余价值。

5.马克思在每个研究领域,都有独到深刻的发现。

6.马克思关注科学,因为它是推动革命的力量。

7.马克思参加革命实践活动及取得的成果。

8.马克思可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

9.他的英名和事业将永垂不朽!

评述贡献

表示悼念

总评影响

遗憾、不舍、悲痛

赞颂

崇敬、哀悼

感情基调:沉痛、庄重

活动2:反复朗读,梳理演讲思路。

划出中心句,梳理《在马克思墓前的讲话》整体思路:

记叙逝世

这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

第3段:马克思发现了人类历史的发展规律。

第4段:不仅如此。马克思还发现了……(剩余价值)

第5段:一生中能有这样两个发现,该是很够了。……但是……

第6段:他作为科学家就是这样。但是……在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。

第7段:因为马克思首先是一个革命家。

正因为这样,所以……

这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。

第3段:马克思发现了人类历史的发展规律。

第4段:不仅如此。马克思还发现了……(剩余价值)

第5段:一生中能有这样两个发现,该是很够了。……但是……

第6段:他作为科学家就是这样。但是……在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。

第7段:因为马克思首先是一个革命家。

正因为这样,所以……

贡献之巨大,无可企及

指马克思对无产阶级革命运动的指导、领导作用而言

指马克思对于社会科学的理论创造和推动作用而言

第二个对于

第一个对于

(对科学的认识和态度)

过渡

发现了人类历史的发展规律

还发现了剩余价值规律(资产阶级社会的特殊运动规律)

在众多的领域都有独到的发现

思考:马克思从事科学理论的目的何在?

指导革命实践,推动历史前进

实践贡献

理论贡献

宣传(编报著书)

组织(创立国际工人协会)(最伟大的贡献)

→革命家

→科学家

(思想家)

归类:两个“对于”

活动2:重点研读《在马克思墓前的讲话》第二部分思路:

作用:内容上:从受损失的对象(无产阶级、历史科学)和受损失的程度(不可估量、空白),强调马克思对于无产阶级革命实践和理论研究所起的无与伦比的重要作用。

结构上:两个“对于”是全文的总纲。(两个“对于”分别照应 7、8段和3、4、5段。)

情感上:表达了对马克思崇高的敬意以及溘然长逝的痛惜。

巨大贡献

(3~7)

科学家(3~5)

过 渡 (6)

革命家 (7)

人类历史发展规律

剩 余 价 值 规 律

许多领域独到发现

马克思的科学观

理论

创办革命刊物

创立第一国际

实践

深远影响

(8)

敌人

战友

忌恨、污蔑

驱逐、诽谤、诅咒

尊敬、爱戴、悼念

对比

活动2:重点研读《在马克思墓前的讲话》第二部分思路:

因果

递进

方法导引:论证思路

首先,恩格斯追述了马克思逝世的时间、地点和情景。悼词文体要求。

接着,提出本文的中心论点:马克思的逝世对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学都是不可估量的损失。

然后,高度评价了马克思在科学理论和革命实践两方面的卓越贡献。

最后,总结:马克思英名和事业永垂不朽!将议论抒情推向高潮。

1.论证特点=论证结构+论证方法+论证思路

2.论证思路几乎=行文脉络+论证方法

叁 精读文本,品味悼词语言

语句 艺术手法 重点词句 赏读

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里还不到两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经永远地睡着了。

各国政府——无论专制政府或共和政府,都驱逐他;资产者——无论保守派或极端民主派,都竞相诽谤他,诅咒他……从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。

细节描写,讳饰(将不便于直接表达或不愿意表达的事情,改用别的话来回避掩饰)

“两点三刻”

“停止思想”

“还不到两分钟”

“睡着了”

“永远地睡着了”

“两点三刻”用词具体、准确,这对于在场所有人都是万分悲痛、永志不忘的时刻。

“还”,流露出在马克思临终时未能陪伴在他身边的无限惋惜和遗憾的感情。

“两分钟”,强调时间短暂,可见去世之突然,饱含了作者对战友溘然辞世未能见最后一面的深深遗憾。

用“停止思想”“安静地睡着了”“永远地睡着了”的讳饰手法说出马克思逝世的事实,不渲染“哀痛”却不失哀痛,把握好了度。

对比

“最遭忌恨和最受诬蔑”

“尊敬、爱戴和悼念”

无产阶级与其敌人对待马克思截然不同的态度,展现了马克思顽强的革命意志,表现了人们对他的敬仰和爱戴。

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

(1)停顿,想说出又不得不说出的矛盾。(2)解释。

语句 艺术手法 重点词句 赏读

他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬。

而我敢大胆地说:他可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。

他的英名和事业将永垂不朽!

对比

比喻

细节描写

“毫不在意”

“蛛丝”

“拂”

“回敬”

敌人对马克思的嫉恨、诬陷与马克思的毫不在意形成了鲜明对比,甚至将嫉恨,污蔑,诽谤看做将“蛛丝”一样无足轻重,万不得已只是“回敬”,而非“回击”,由此展现出马克思宽广的领袖气度与胸怀。

对比

“敌人”

“私敌”

有许多敌人和无一个私敌形成鲜明对比。私敌是以“我”为中心的,以我的利害区分敌友,没有私敌,说明没有私念。体现出马克思是在政治观点上毫不含糊的坚强战士,但在生活上是宽宏大度的谦谦君子。

想象

“将”

“永垂不朽”

和所有的悼词不一样,他在“永垂不朽”前加了一个字:将。当时,共产主义运动刚刚兴起,还只是星星之火。但是,星星之火可以燎原,马克思主义必将广为传播,共产主义运动必将风起云涌。

将,是一种预见,更是一种必胜的信念,也是恩格斯和广大革命战友共勉的誓言!

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

小结 理解语句内涵的主要途径:

①关键词语的选用 ②所采用的修辞手法 ③所选用的特殊句式等。

①正像达尔文发现有机界的发展规律一样,②马克思发现了人类历史的发展规律,③即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:④人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

活动3.品析《在马克思墓前的讲话》的精彩语句

理解复杂长句的表达效果:

提示:找主干部分,枝叶部分,插说部分,复指部分;关联词。

①正像达尔文发现有机界的发展规律一样,

②马克思发现了人类历史的发展规律,

③即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:

④人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

主干

枝叶(状语)

插说

复指

[类比论证]

[核心观点]

[时代背景]

[具体阐释

“简单事实”]

经济基础决定上层建筑

物质决定意识

经济基础解释上层建筑

肆 体悟精神,树立使命意识

马克思《青年在选择职业时的考虑》

如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身;那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。

写下这段话的时候,马克思17岁。在这样一个充满梦想和希望的年龄,他对自己的人生、未来进行了深入的思考和规划。此后的一生中,不论遇到什么艰难困苦,马克思都坚定不移地实践了他的诺言,为全人类而工作。

拓展链接

毛泽东《无题》

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

写这首诗时,毛泽东16岁。它道出了少年毛泽东非凡的志向、博大的胸襟。从此,他闯荡天涯,寻求救国救民的真理,成长为一名纯粹的马克思主义者,缔造了崭新的中国。 比较青年的马克思选择职业的博大胸襟,青年毛泽东指点江山的豪情壮志,联想马克思在大英图书馆的废寝忘食,毛泽东在北大阅览室的如饥似渴,两位伟人的青春年华颇有神似之处。

联系实际,恰同学少年的你一定也有很多感慨吧?请大家谈谈自己的感慨。

拓展提升

马克思用一生为人类历史树立起高耸的里程牌——马克思主义,这篇悼词高度概述了马克思伟大的一生和他对国际无产阶级所作出的卓越贡献,文章从实践到理论,从理论到实践,从事业到品质,层层推进,逻辑严谨。马克思的美丽,在于他的理论思想,他开启了一个时代;在于他的革命实践,他的斗争卓有成效;在于他的意志精神,他奋斗到生命的最后一刻;在于他的人格魅力,他一生里几无一个私敌;在于他的幸福观,他的幸福属于千百万人。

课堂总结

理论贡献

两个“对于”

(总纲)

不可估量的损失

马克思逝世

实践贡献

两个发现

人类历史的发展规律

剩余价值的规律

每个领域都有独到的见解

(用对科学的认识和态度连接上下段)

宣传(编报著书)

组织(创立工人协会)

思想家

革命家

深远的影响

敌人

人民

驱逐

诽谤

诅咒

尊敬

爱戴

悼念

(二)

(三)

英名和事业永垂不朽

(一)

马克思墓前的讲话

板书:

在马克思墓前的讲话

1.D (这篇悼词的总体思路应该是“悲痛一颂扬一悼念”。)

2.B (“进行对比”错误,应该是将马克思的发现与达尔文的发现进行类比。)

3.B (应为“革命实践是创立理论的基础”。)

4.

(1)革命理论:①人类历史发展的一般规律(经济基础决定上层建筑);②资产阶级社会的特殊运动规律(剩余价值理论);③其他领域都有独到发现。

(2)革命实践:①出版进步报纸和许多富有战斗性的小册子;②在巴黎等地各组织中的工作;③创立伟大的国际工人协会(最伟大的贡献)。

5.(1)在革命理论方面:

①恩格斯高度评价马克思发现了“人类历史的发展规律”,也就是物质资料的生产形成经济生活的基础,决定了社会关系、上层建筑。这既是一种基本的社会规律,也是一种观察、阐释社会现象的重要方法。马克思则在论述“我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗”时,就向我们具体展示了生产力发展与社会关系不适应、不匹配带来的种种问题。

②马克思指出只有新生的工人阶级才能掌握生产力发展的巨大力量,解决生产力与社会关系之间的矛盾。“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者。”用恩格斯的话来说就是“正是他第一次使现代无产阶级意识到自身的地位和需要,意识到自身解放的条件”。③资产阶级通过榨取剩余价值(马克思的这一发现受到恩格斯的高度评价)压迫工人,将工人这一“现代的产物”与他们本应掌握的财富和社会权利隔离开来,因此,工人想要寻求“本阶级在全世界的解放”,就要推翻以榨取剩余价值为根本目的的“资本的统治和雇佣奴隶制”。

5.(2)在革命实践方面:

①恩格斯说马克思“毕生的真正使命,就是以这种或那种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家设施的事业,参加现代无产阶级的解放事业”。马克思出席《人民报》的创刊纪念会,号召无产阶级起来革命,这正是恩格斯所说的“满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争”的一部分。

②马克思坦诚、幽默、富有感情的表达,对听众和工人阶级的积极鼓励,对“历史本身就是审判官,而无产阶级就是执刑者”的坚信不疑,正是“千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念”的部分原因。

(至少写出三点)

6.前两个“这样”意思一样,是指马克思的两个重大贡献——发现了“人类发展规律”和“剩余价值规律”。第三个“这样”意思不一样,是指“有独到的发现”。

7.①作者在文中对马克思的称谓,分别有“当代最伟大的思想家”“他”“这个人”“这位巨人”“马克思”等。

②这些称谓的变化,充分表现出作者高超的表达技巧和他对马克思最深挚的感情。

③如用“当代最伟大的思想家”这一称谓,对马克思的形象进行了高度概括;用“这个人”这一称谓,表示作者要对马克思逝世所产生的影响进行客观评价,但在感情上又将马克思与演说者和听演说的人紧密联系在一起。

8.C (文中破折号的作用是表示补充说明,与C项中破折号的作用相同。A.表示语意的递进。B.表示插人语。D.表示语意转折。)

9.

①表意更加准确。对于敌人的污蔑,甲段中用“几乎并不在意”,乙段则为“对这一切毫不在意”,把“几乎并”改为“毫”,使马克思完全无畏于流言的形象更加突出。甲段中“如果世界上有人能忍受诬蔑,这个人就是他”,交代了马克思忍受污蔑的一面;乙段则将其改为“只是在万不得已时才给予回敬”,突出了他的原则性与有礼有节的斗争特性。

②语言更加凝练。甲段中“凡是为某种事业进行斗争的人,都不可能不树立自己的敌人,因此他也有许多敌人”一句运用完整的因果关系复句来表达,而乙段中只用了一句“正因为这样”,干净利落,斩钉截铁。

9.

③内容更加具体。乙段将甲段中的“敌人”,具体化为“各国政府”“资产者”,将“嫉恨和污蔑”进一步具体化为“驱逐”“诽谤”“诅咒”,让读者更能感受到马克思所受的阻挠力量之大、范围之广。

④句式整齐,运用比喻,更形象。用“驱逐”“诽谤”“诅咒”构成整齐的句式。“当作蛛丝一样”运用比喻,形象生动。

⑤结构更严谨。最后一段总结全文。作为悼词的应有内容,表达出强烈的哀悼与崇敬之情。

10.“从而”一词有误,逻辑关系不对。前后文应该是并列关系,不具备使用“从而”的条件,应换作“以及”一词。

错误示例:例如,他曾经密切注视电学方面各种发现的进展情况,不久以前,他还密切注视马塞尔·德普勒的发现。

(“注视”与“进展情况”“发现”搭配不当,“注视”应改为“关注”。“注视”是注意地看,对象多为具体可感的事物。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])