2024届高考写作指导:“探索未知”材料解读与审题立意课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考写作指导:“探索未知”材料解读与审题立意课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 416.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-09 17:21:38 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

母题:“探索未知”

2024

2024.5.9

2024台州二模作文审题立意与升格训练

原题呈现

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) (2024台州二模)

正如《寻找乌布隆》一文的二舅一样,我们在生命中也会遇到未知,无论生命怎么发展,但最终的结局我们是无法预料的。我们的生活可能交织着无数的艰辛和劫难,也可能融汇着无数的欢乐和幸福,然而却毫无例外地都潜伏着、存在着无穷无尽的未知数。

但正是有了这些未知数,我们才能不停地渴望和不断地追求,去渴望最完美的生活形式,去追求最圆满的生命结局。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

材料解读

这是一道引语式材料作文题。

材料第一段由二舅的一生引出生命和生活都会存在未知数的现实。无论我们的生命还是生活,都存在着无穷无尽的未知数,最终的结局都是无法预料的。

第二段阐述了未知数对于我们的积极作用。我们的生命中充满未知数,正是这些未知数给我们的生命众多意义:期待、追求、渴望、美好、不懈……对于未知,我们要坦然面对,积极拥抱,迎接未知就是迎接无限美好的生命。

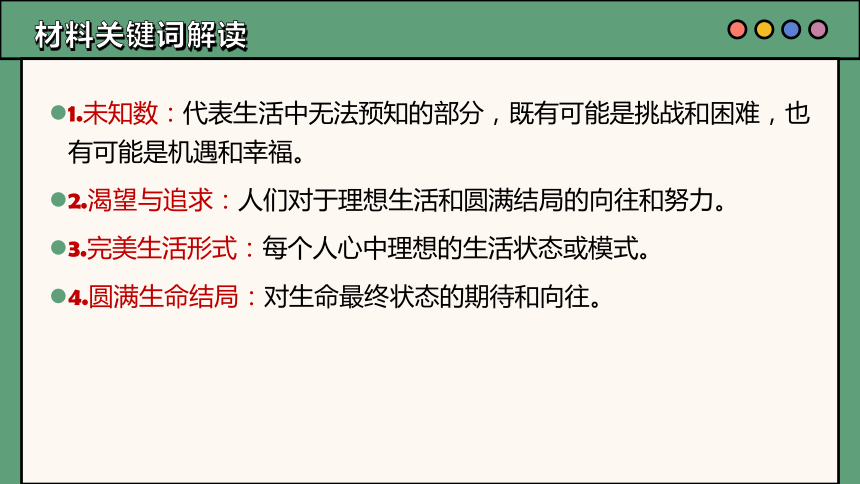

材料关键词解读

1.未知数:代表生活中无法预知的部分,既有可能是挑战和困难,也有可能是机遇和幸福。

2.渴望与追求:人们对于理想生活和圆满结局的向往和努力。

3.完美生活形式:每个人心中理想的生活状态或模式。

4.圆满生命结局:对生命最终状态的期待和向往。

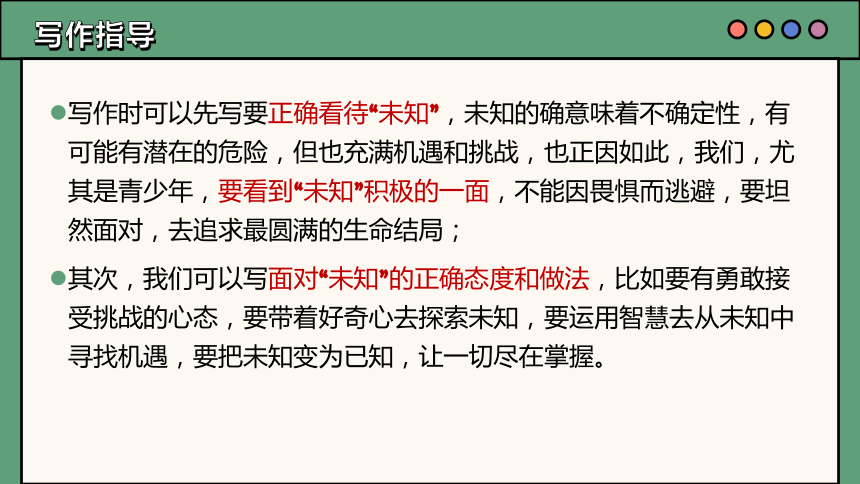

写作指导

写作时可以先写要正确看待“未知”,未知的确意味着不确定性,有可能有潜在的危险,但也充满机遇和挑战,也正因如此,我们,尤其是青少年,要看到“未知”积极的一面,不能因畏惧而逃避,要坦然面对,去追求最圆满的生命结局;

其次,我们可以写面对“未知”的正确态度和做法,比如要有勇敢接受挑战的心态,要带着好奇心去探索未知,要运用智慧去从未知中寻找机遇,要把未知变为已知,让一切尽在掌握。

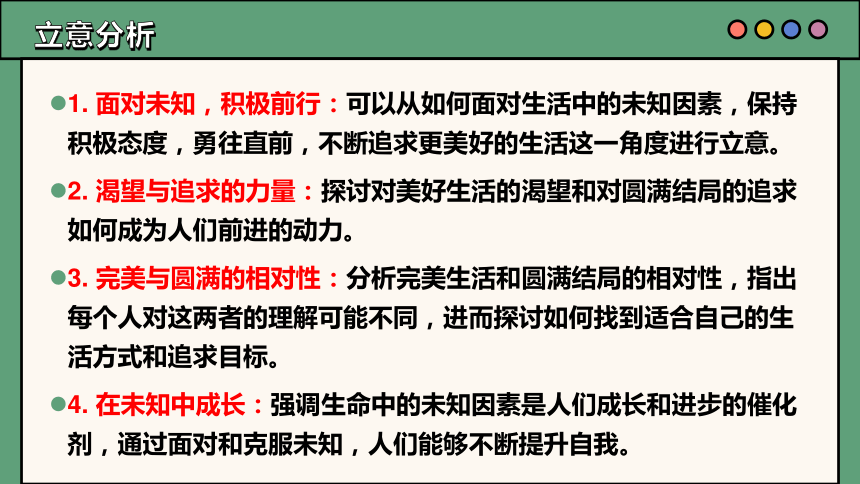

立意分析

1. 面对未知,积极前行:可以从如何面对生活中的未知因素,保持积极态度,勇往直前,不断追求更美好的生活这一角度进行立意。

2. 渴望与追求的力量:探讨对美好生活的渴望和对圆满结局的追求如何成为人们前进的动力。

3. 完美与圆满的相对性:分析完美生活和圆满结局的相对性,指出每个人对这两者的理解可能不同,进而探讨如何找到适合自己的生活方式和追求目标。

4. 在未知中成长:强调生命中的未知因素是人们成长和进步的催化剂,通过面对和克服未知,人们能够不断提升自我。

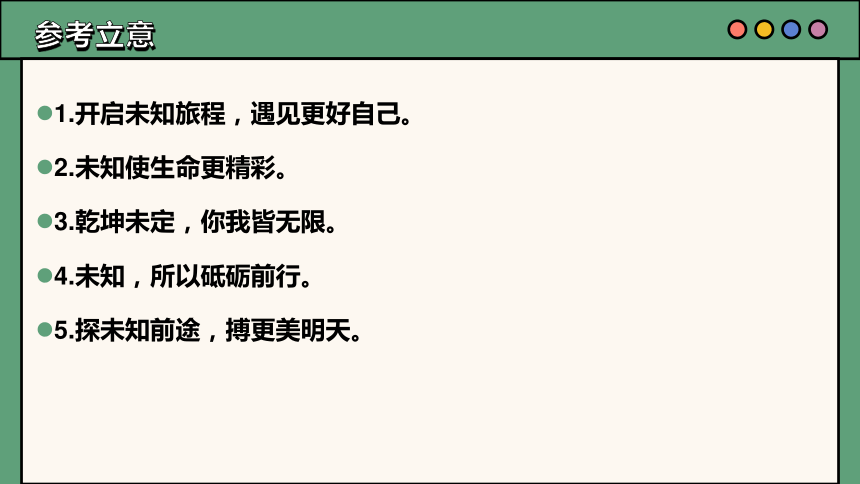

参考立意

1.开启未知旅程,遇见更好自己。

2.未知使生命更精彩。

3.乾坤未定,你我皆无限。

4.未知,所以砥砺前行。

5.探未知前途,搏更美明天。

参考立意

6.探索未知,领悟人生。

7.未知的前方,未来的芬芳。

8.徜徉未知之海,寻觅人生意义。

9.因为未知,所以奋斗。

且以生命之活力,拨开未知之迷雾

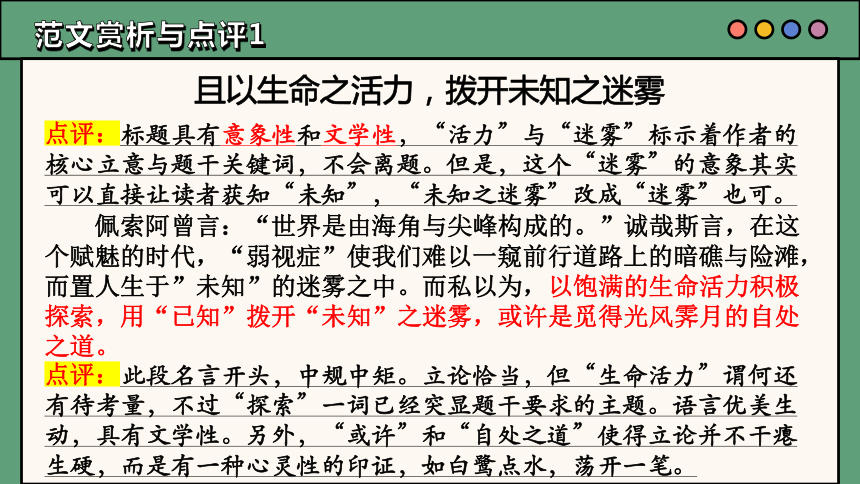

点评:标题具有意象性和文学性,“活力”与“迷雾”标示着作者的核心立意与题干关键词,不会离题。但是,这个“迷雾”的意象其实可以直接让读者获知“未知”,“未知之迷雾”改成“迷雾”也可。

佩索阿曾言:“世界是由海角与尖峰构成的。”诚哉斯言,在这个赋魅的时代,“弱视症”使我们难以一窥前行道路上的暗礁与险滩,而置人生于”未知”的迷雾之中。而私以为,以饱满的生命活力积极探索,用“已知”拨开“未知”之迷雾,或许是觅得光风霁月的自处之道。

点评:此段名言开头,中规中矩。立论恰当,但“生命活力”谓何还有待考量,不过“探索”一词已经突显题干要求的主题。语言优美生动,具有文学性。另外,“或许”和“自处之道”使得立论并不干瘪生硬,而是有一种心灵性的印证,如白鹭点水,荡开一笔。

范文赏析与点评1

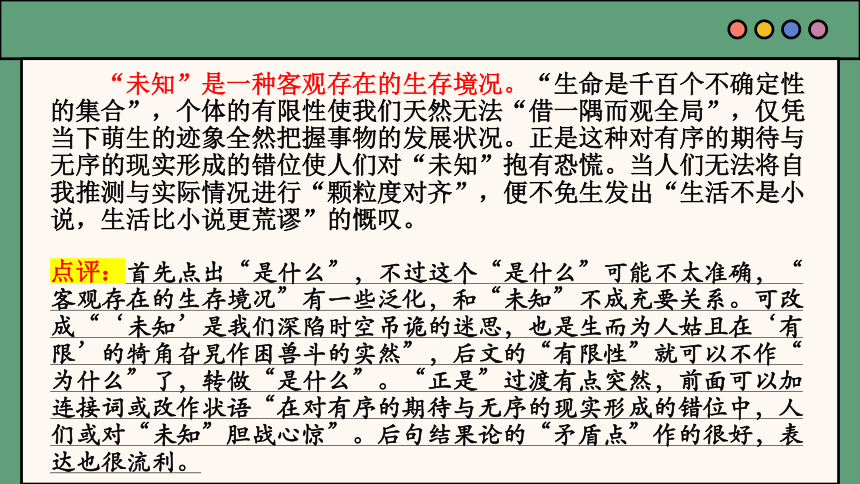

“未知”是一种客观存在的生存境况。“生命是千百个不确定性的集合”,个体的有限性使我们天然无法“借一隅而观全局”,仅凭当下萌生的迹象全然把握事物的发展状况。正是这种对有序的期待与无序的现实形成的错位使人们对“未知”抱有恐慌。当人们无法将自我推测与实际情况进行“颗粒度对齐”,便不免生发出“生活不是小说,生活比小说更荒谬”的慨叹。

点评:首先点出“是什么”,不过这个“是什么”可能不太准确,“客观存在的生存境况”有一些泛化,和“未知”不成充要关系。可改成“‘未知’是我们深陷时空吊诡的迷思,也是生而为人姑且在‘有限’的犄角旮旯作困兽斗的实然”,后文的“有限性”就可以不作“为什么”了,转做“是什么”。“正是”过渡有点突然,前面可以加连接词或改作状语“在对有序的期待与无序的现实形成的错位中,人们或对“未知”胆战心惊”。后句结果论的“矛盾点”作的很好,表达也很流利。

然而,正是在这看似令人恐慌的“未知”中,我们得以一览生命的多维可能。固然,未知是虚无的;然而,“生命好在无意义,才容得下各自赋予意义”,正是虚无背后的可能性赋予了生命宽阔纵横的意义。这也是萨特所谓“人的自由与无限”。在人生的逆境中,未知是一种尘埃未定的可能。在“最狂妄的年纪残废了双腿”,犹可在地坛的满园荒寂中重获对人生的饱满理解;童年口吃,犹可在几度光阴后成为“二十世纪最会讲故事的人”;在变换的因果里,未知是不定的诠释,“吾生而弱乎,或天之诱我以至于强,未可知也”的呼告之所以振奋人心,就是因为强弱是一种不定的状态,蕴含着转化的可能。每一次何去何从的“未知”都可能通向一场毅然决然的醒悟,预告一次足够精彩的绝处逢生。它赋予我们重振旗鼓的希望,让我们拥有“在尘埃落定之前奋力一搏”的底气。

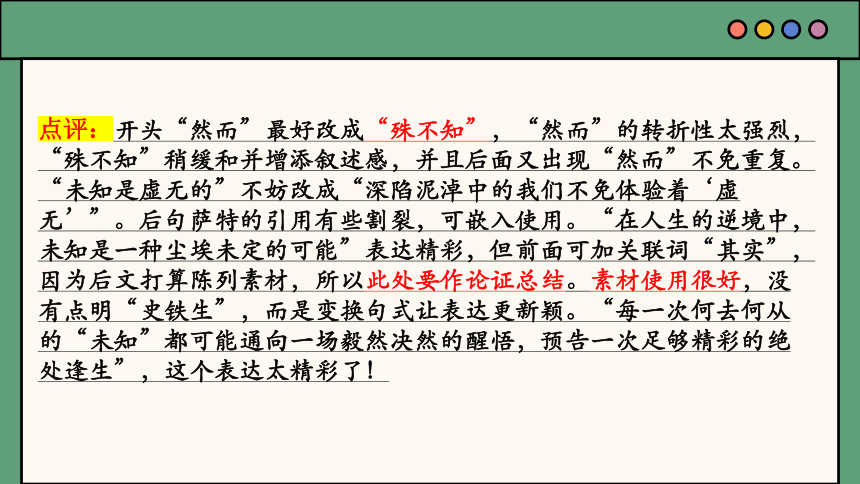

点评:开头“然而”最好改成“殊不知”,“然而”的转折性太强烈,“殊不知”稍缓和并增添叙述感,并且后面又出现“然而”不免重复。“未知是虚无的”不妨改成“深陷泥淖中的我们不免体验着‘虚无’”。后句萨特的引用有些割裂,可嵌入使用。“在人生的逆境中,未知是一种尘埃未定的可能”表达精彩,但前面可加关联词“其实”,因为后文打算陈列素材,所以此处要作论证总结。素材使用很好,没有点明“史铁生”,而是变换句式让表达更新颖。“每一次何去何从的“未知”都可能通向一场毅然决然的醒悟,预告一次足够精彩的绝处逢生”,这个表达太精彩了!

试想,倘若人生当真是一眼看清走向的轨道而非旷野,那么想必少了一份“竭尽兮人事之可能”的激情,少了一份“我走了很远的路,吃过很多的苦”的拼搏,而多了几分无能为力与无可奈何,困囿于命运先定论的“不可抗力”,悲叹着天命的同时自我放弃了“尽人事”的余地。

点评:反面论证让文章更有说服力,“少了……少了……而多了”句式可模仿。语言表达非常精彩。另外,要注意的是“反面论证”并不能够代替驳论。驳论才是最能体现思辨艺术的。

当然,“未知”不一定通向坦途,但就算迷雾重重之后是惨淡,是落败,是伤痕又如何呢?正是未知的不确定性,让我们真切地感受到心脏的跳动、生命的存续。在跃动着未知想象的生命中,我们淌过激流,我们穿越荆棘,我们静听琴音。正是这种未知的力量所带给我们的泪与笑,使我们不断的去祛魅“未知”;将其握在手中,我们的生命体验也得以丰盈而鲜活。

点评:此段驳论段,但限于字数,稍作反驳就一跃而起,这也是可行的。这段驳论段颇有力度,“不确定性”转入了一种存在主义的哲思,让读者感同身受,引发阅卷者共鸣。是的,正是惨淡与欢乐并存的人生赋予了生命以鲜活与触感。非常好!

因此,不妨以饱满的生命活力拨开“未知”的重重迷雾,用昂扬的生命热情将“未知”书写到极致。未知是不定的,然而面对未知的态度却是可以确定的。它可以是钟扬超出常人的勇毅,探索未知的边界,开创”计算机植物学”;它可以是张雨霏进取的青春活力,于“未知”的亚运赛场完成蝶变;它亦可以是屠老古稀之年阅尽浩繁卷帙的激情,于“未知”收获“以水二升渍”的欣然……他们将“未知”译作“无限可能”,迸发出蓬勃的生命活力,以此达到陈鹏程所言“对生存与生活空间的超越”。

点评:此段回扣核心立论,再度升华。快到结尾本就要渲染感情。在“君不见”“君可见”被封杀的当下,这位同学给我们作了一个很好的示范:作者没有使用绝对化表述,而是使用“可以是”让整个素材使用避开了“以例代证”之嫌,并且使文章愈加客观。不过,素材最好找更贴近一些的;另外,前面说面对未知“可能会失败”,所以也可以找一些“失败”的例子,比如五四的启蒙者们,如鲁迅。

当我们在讨论“未知”时,我们其实是在讨论人何以以自身的局限追求生命之无限。诚然,人的视角有限,能力有限,但正是因为无限的“未知数”,人得以不断地渴望和追求,渴望完美的生活、圆满的结局。不可否认,所谓“圆满”“完美”注定无法到达,但正是在对其追求过程中迸发的无限生命活力与以此完成的这场“不可知论者”的自我救赎才弥足珍贵。

点评:倒数第二段再次说了一遍,个人认为此段意思和前文没有多大差别。在字数有限、考场时间有限的情况下,最好将其合并到上段驳论段“当然,“未知”不一定通向坦途”后。而且作者又加入了“完美”和“圆满”两个词,引入题干之外的新词建议慎之又慎。不过总体来说论证清晰贴切、情感充沛,让文章燃烧至高潮。

我们望向群山的剪影,采得远山如黛;我们等待清晨的天光,寻得东方既白。黎明之前,又岂知光的形状?且以无限的生命活力超越“未知”,拨开“未知”的迷雾,方有云开天霁的洒然光亮。

点评:结尾生动,具有意象性、文学性,意味深长,回扣开头,发人深省。很好!

综合点评:从这篇作文中,我们得以窥见“高分”的模样,作者以论述者的姿态将“未知”的前因后果娓娓道来。当然,除此篇作文论及之处外,还可对“在未知中寻找已知”这个观点作额外的阐发,“未知”和“已知”作为互补反义词,其实是可以作辩证思考的。比如:人终其一生都无从于“未知”中获得“已知”,因为“已知”只是暂时的表象,而“未知”仍应当是你我怀有的反思与敬畏。诸如此类,皆可置于驳论之中。此外,作者似乎在前文提出了对“未知”的恐惧这一命题,但后文似乎没有重提,好像挖了一个坑却没有填满。总的来说,这篇文章完全可以称得上高中生考场作文学习的标杆!

以探求未知圆满生命价值

在生命长河永无止息的奔腾中,存在着无穷无尽的未知数。这些未知数,带给我们焦虑和恐惧,更激发我们求索的热望,追寻的激情,并以此圆满我们生命的价值。

被认为“中国悬疑第一人”的小说家蔡骏说:“恐惧来自未知。”的确,未知因其本身的不确定性,会让我们茫然无措,难以把握所以。李密面对新主晋武帝的征召,未知他意下如何,只好揣摩圣意,诚惶诚恐地用“不矜名节”污化自己人格,让自己卑微到尘埃里,达到“辞不赴命”,“奉养祖母”的目的;史铁生在残疾了双腿之后,对着什么都不能做的现实,他不知道人生的下一块巧克力是什么味道,他拷问自己为什么活着,用车轮把疑问写满了地坛的角角落落,最终此岸的残缺成为他建构未知彼岸的力量。面对未知带来的恐惧,李密和史铁生在不断探求中找到了出路,成就了愿望,圆满生命。

范文赏析与点评2

人生在世,我们总要面对未知的不确定性。宫崎骏有言:“我不知要去向何方,但我已经在路上”。多好的“在路上”啊!我们饱含激情地走在人生的长途上,不只是因为明晰地知道会去向何方,更是因为前方那充满未知的“星空”。所以,鲁迅在荒野中勇敢地走出了“疗救精神”的启智之路,泰戈尔用信念积极地面对未知的前途,史铁生则用轮椅撞开了一条自己也不知道的写作大道。

文学领域的这种求索同样印证着哲学世界的思索和科学领域的追求,不管是苏格拉底的自认无知还是牛顿的“人的天职在于勇于探索真理”,不管是王阳明的格物悟道还是萨根的“用怀疑检验我们的推测”,这些大智大勇之人,面对未来的不确定性,总是用最确定的勇气、最热望的求索、最激情的追寻,行进“在路上”,把艰辛和劫难化为了欢乐和幸福。他们不仅升格了前辈已有的道,也开创了前人未有的路,不仅丰富了自己的体验和理论,也圆满了自己的价值和意义,不仅化迷蒙的未知为已知,也为后人开启了对更多未知的上下求索。

文学领域的这种求索同样印证着哲学世界的思索和科学领域的追求,不管是苏格拉底的自认无知还是牛顿的“人的天职在于勇于探索真理”,不管是王阳明的格物悟道还是萨根的“用怀疑检验我们的推测”,这些大智大勇之人,面对未来的不确定性,总是用最确定的勇气、最热望的求索、最激情的追寻,行进“在路上”,把艰辛和劫难化为了欢乐和幸福。他们不仅升格了前辈已有的道,也开创了前人未有的路,不仅丰富了自己的体验和理论,也圆满了自己的价值和意义,不仅化迷蒙的未知为已知,也为后人开启了对更多未知的上下求索。

可见,未知尽管会引发我们惊恐,但是它激起我们探索与追求的热望远远超越了恐惧。正是因为知晓未知的必然,也让我们懂得恐惧是没用的,我们才勇敢地不断地踏进未知的世界并响应未知的呼唤。

这世上,未知的“乌布隆”太多,虽然也有人警告,未做好充分的准备,不要贸然踏进未知的领域,当下许多人,正是以此为借口,以准备不够为由,把未来当作等待,缺少前行的勇气,但我更愿相信,每一步的踏入都是为探求和奔赴作的准备,有如仅靠一瓶一钵到南海的蜀鄙之僧,用探索和行走圆满自己的愿望和生命。

“我不去想,身后是否会袭来寒风冷雨,因为目标是地平线,所以留给世界的,只能是背影。”也许前方会是永恒的未知,但我不去想,因为我知道,当我们瞄准了“乌布隆”,瞄准了“星空”并不懈求索,人生便已有了圆满的可能。

这篇文章的优点有以下几点:

一是保证了中心的明确和集中。

文章的标题为“以探求未知圆满生命价值”,扣住了材料中的“未知”“圆满”“生命”等关键词,将“渴望”“追求”化为“探求”,让它将“未知”和“生命价值”联结起来,构成了文章的中心论点,使标题、关键词和中心论点达成了“三位一体”,既切合题意,又明确了中心,符合“好题文一半”的考场作文要求。

之后首段对材料中的关键词作了简洁的概述后,明确地提出本文的中心论点:未知激发我们求索与追寻,并以此圆满我们生命的价值。在接下来的论证中,论据的使用(引证之外更多的例证)和分析,都指向“探求”这一行动:鲁迅的“踏出”,泰戈尔的面对“前途”,史铁生的“撞开”,牛顿的“探索”,苏格拉底的“自认无知”,萨根的“检验”等等,在面对未知的不确定性时,这些伟人有一个共同的特点,就是求索,并以此丰富人生,圆满价值,并为后人的“上下求索”做了榜样。这样的论证,既切题又有层次,显得明确又集中。

范文赏析与点评2

二是保持结构的完整和严谨。

全文从首段引述材料,简明分析,引出观点之后,使用一个过渡段(第二段),阐释了“未知”的特点和及其引发的两个方面的结果“焦虑、恐惧”和“好奇、探求”,然后在第三段简单论证引发恐惧的合理性并引出勇者基于恐惧的领悟,为下文的“好奇与探求”作了铺垫,并将重要的论证延伸向第四段。第四段是重点论证探求未知的行动和价值,用概述性的语言,扣住这些伟人对未知的认识,并将重点用“在路上”凸显出来,列举和分析之后,是对本段的小结,把他们求索的价值从自己推向他人,从个体推向群体,从过去、现在推向未来,然后用第五段小结三、四两段的论证,呼应了第二段,并为第六段的总结作了充分的论证,水到渠成引出某些人因未知的消极行为和自己正确的理解——“每一步的踏入都是为探求和奔赴做准备”,肯定求索的价值意义,点题升华。全文结构完整,论证严密,逻辑清晰,考场高分作文的特征明显。

三是保有语言的得体与丰富。

全文从语言看,文章引述精炼,即使是举例和分析,用语都是概括的,这非常符合论述类文体的语言特点,而且,举列和过渡及论证推进的过程中,关联词的正确使用使上下文前后句显得非常流畅,而且,写作中,既注意用词的变化,如“勇敢踏出”“积极面对 ”“用轮车撞开”等写他们的求索行为,又用“丰富”“精炼”“厚重”等词来论证探求的价值和意义。此外,还较好地体现了理性思辨的精神,如对“未知”的客观性分析时,既指出未知性恐惧的合理性,又确定未知激发出来的勇敢精神;在最后一段,既批评当下躺平的人消极人生,又昂扬地回答求索的圆满价值。语言概括又充满理性。

探索未知,追求卓越

乌布隆是什么无关紧要,这个名词只是一个虚构的情节,是小说中人物所遭遇的未知数。然而,在我们真实的人生旅程中,我们所面对的未知数却远比这更加复杂和多样。

是的,生命的旅途上充满了未知。对于每一个正在高三奋斗的学子而言,未来的大学、专业、工作城市,以及将遭遇的种种挑战,都是一道道待解的谜题。它们如同盲盒一般,充满了无限的可能性,也如同电影《阿甘正传》中所言,我们永远不知道下一颗巧克力会是什么味道。

然而,生命的魅力恰恰在于这些未知。探索未知、追求卓越,正是我们生活的动力与乐趣所在。每当我们揭开一个未知的面纱,都会发现新的世界,体验新的滋味。就像吃了一颗巧克力,心中总会期待着下一颗未知的美味。

范文赏析与点评3

未知是一种挑战,也是一种不确定性。对于投身农业科研的青年袁隆平来说,杂交水稻的前景是不确定的;对于当年刚到云南的张桂梅来说,能否如愿在山区办一所免费女子高中是不确定的;对于2023年以前的航天员景海鹏、朱杨柱来说,能否顺利进入神舟16号载人飞船代表中国去探索未知的太空是不确定的。

探索未知说说容易,做起来很难,需要坚定的信念、坚强的毅力、非凡的勇气与智慧。袁隆平几十年如一日胼手胝足奋战在田间地头、科研一线;张桂梅为办女子免费高中到处奔波,经历了多少艰辛与磨难;景海鹏每天坚持做600个仰卧起坐、600个俯卧撑;单单一个手控交会对接动作,朱杨柱就经过上千个小时的训练,形成了肌肉记忆。艰难困苦,玉汝于成;日拱一卒,功不唐捐。应该庆幸的是,他们成功了,成为时代的楷模,中国的骄傲。

探索未知是一条布满荆棘的道路,没有人保证你一定成功。搞农业科研的很多,袁隆平只有一个;每天做仰卧起坐、俯卧撑的人很多,航天员凤毛麟角。对于探索未知的先锋来说,失败是必须常常面对的阴影,孤独与寂寞更可能长久陪伴,很可能还有不理解的嘲讽与打击,一不小心,还可能付出生命的代价,成为无人知晓的先烈。

所以,我认为,我们在敬仰那些成功的探索者之外,也应该宽容那些失败的探索者,对所有类似二舅、苦心孤诣却默默无闻的探索者表达我们的敬意。我认为,在崇尚创新的新时代,这一点尤为重要。因为,没有探索,就没有创新;没有创新,就没有国家的繁荣与强大。

对于中国这样一个正处于伟大复兴征途上的国家而言,探索未知的精神更是不可或缺。从天问追星到祝融探火,从夸父逐日到天宫遨游,每一次对未知的探索都见证了国家的崛起与腾飞。同时,这些探索也推动了科技的飞速发展,让中国在全球舞台上崭露头角。

大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。中国是一只抟扶摇而上九万里然后图南的鲲鹏,我们有幸是它身上的一根羽毛,那么,就让我们坚定信念,直面挑战,敢于探索未知,努力追求属于自己的卓越人生。

这篇文章的优点有以下几点:

一、巧妙引入话题

文章开头通过引用《寻找乌布隆》中的情节,巧妙地引出了“未知数”这一核心话题,进而将读者带入对生命中未知数的思考。这种开头方式既吸引了读者的注意力,又为后文的论述奠定了基调。

二、结合实际举例论证

文章在论述探索未知的重要性时,结合了袁隆平、张桂梅、航天员景海鹏和朱杨柱等实际人物的例子,通过他们的经历展示了探索未知的不易与伟大。这些具体的事例使得文章论述更具说服力,也更能引起读者的共鸣。

三、深入分析探索未知的困难与挑战

文章不仅赞扬了成功的探索者,还深入分析了探索未知过程中可能遇到的困难和挑战,如失败、孤独、嘲讽等。这种全面的分析使得文章更具深度,也更能引起读者对探索者艰辛付出的理解与尊重。

范文赏析与点评3

四、强调探索未知与创新的关系

文章指出,探索未知与创新紧密相连,没有探索就没有创新。这一观点不仅强调了探索未知的重要性,也为文章的主题增添了时代感,使得文章更具有现实意义。

五、结尾升华主题

文章结尾通过大鹏之动、骐骥之速的比喻,将个人的探索与国家的伟大复兴联系起来,升华了主题。这种结尾方式既总结了全文,又激发了读者的爱国情感和奋斗精神,使得文章更具有感染力和号召力。

范文赏析与点评3

母题:“探索未知”

2024

2024.5.9

2024台州二模作文审题立意与升格训练

原题呈现

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) (2024台州二模)

正如《寻找乌布隆》一文的二舅一样,我们在生命中也会遇到未知,无论生命怎么发展,但最终的结局我们是无法预料的。我们的生活可能交织着无数的艰辛和劫难,也可能融汇着无数的欢乐和幸福,然而却毫无例外地都潜伏着、存在着无穷无尽的未知数。

但正是有了这些未知数,我们才能不停地渴望和不断地追求,去渴望最完美的生活形式,去追求最圆满的生命结局。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

材料解读

这是一道引语式材料作文题。

材料第一段由二舅的一生引出生命和生活都会存在未知数的现实。无论我们的生命还是生活,都存在着无穷无尽的未知数,最终的结局都是无法预料的。

第二段阐述了未知数对于我们的积极作用。我们的生命中充满未知数,正是这些未知数给我们的生命众多意义:期待、追求、渴望、美好、不懈……对于未知,我们要坦然面对,积极拥抱,迎接未知就是迎接无限美好的生命。

材料关键词解读

1.未知数:代表生活中无法预知的部分,既有可能是挑战和困难,也有可能是机遇和幸福。

2.渴望与追求:人们对于理想生活和圆满结局的向往和努力。

3.完美生活形式:每个人心中理想的生活状态或模式。

4.圆满生命结局:对生命最终状态的期待和向往。

写作指导

写作时可以先写要正确看待“未知”,未知的确意味着不确定性,有可能有潜在的危险,但也充满机遇和挑战,也正因如此,我们,尤其是青少年,要看到“未知”积极的一面,不能因畏惧而逃避,要坦然面对,去追求最圆满的生命结局;

其次,我们可以写面对“未知”的正确态度和做法,比如要有勇敢接受挑战的心态,要带着好奇心去探索未知,要运用智慧去从未知中寻找机遇,要把未知变为已知,让一切尽在掌握。

立意分析

1. 面对未知,积极前行:可以从如何面对生活中的未知因素,保持积极态度,勇往直前,不断追求更美好的生活这一角度进行立意。

2. 渴望与追求的力量:探讨对美好生活的渴望和对圆满结局的追求如何成为人们前进的动力。

3. 完美与圆满的相对性:分析完美生活和圆满结局的相对性,指出每个人对这两者的理解可能不同,进而探讨如何找到适合自己的生活方式和追求目标。

4. 在未知中成长:强调生命中的未知因素是人们成长和进步的催化剂,通过面对和克服未知,人们能够不断提升自我。

参考立意

1.开启未知旅程,遇见更好自己。

2.未知使生命更精彩。

3.乾坤未定,你我皆无限。

4.未知,所以砥砺前行。

5.探未知前途,搏更美明天。

参考立意

6.探索未知,领悟人生。

7.未知的前方,未来的芬芳。

8.徜徉未知之海,寻觅人生意义。

9.因为未知,所以奋斗。

且以生命之活力,拨开未知之迷雾

点评:标题具有意象性和文学性,“活力”与“迷雾”标示着作者的核心立意与题干关键词,不会离题。但是,这个“迷雾”的意象其实可以直接让读者获知“未知”,“未知之迷雾”改成“迷雾”也可。

佩索阿曾言:“世界是由海角与尖峰构成的。”诚哉斯言,在这个赋魅的时代,“弱视症”使我们难以一窥前行道路上的暗礁与险滩,而置人生于”未知”的迷雾之中。而私以为,以饱满的生命活力积极探索,用“已知”拨开“未知”之迷雾,或许是觅得光风霁月的自处之道。

点评:此段名言开头,中规中矩。立论恰当,但“生命活力”谓何还有待考量,不过“探索”一词已经突显题干要求的主题。语言优美生动,具有文学性。另外,“或许”和“自处之道”使得立论并不干瘪生硬,而是有一种心灵性的印证,如白鹭点水,荡开一笔。

范文赏析与点评1

“未知”是一种客观存在的生存境况。“生命是千百个不确定性的集合”,个体的有限性使我们天然无法“借一隅而观全局”,仅凭当下萌生的迹象全然把握事物的发展状况。正是这种对有序的期待与无序的现实形成的错位使人们对“未知”抱有恐慌。当人们无法将自我推测与实际情况进行“颗粒度对齐”,便不免生发出“生活不是小说,生活比小说更荒谬”的慨叹。

点评:首先点出“是什么”,不过这个“是什么”可能不太准确,“客观存在的生存境况”有一些泛化,和“未知”不成充要关系。可改成“‘未知’是我们深陷时空吊诡的迷思,也是生而为人姑且在‘有限’的犄角旮旯作困兽斗的实然”,后文的“有限性”就可以不作“为什么”了,转做“是什么”。“正是”过渡有点突然,前面可以加连接词或改作状语“在对有序的期待与无序的现实形成的错位中,人们或对“未知”胆战心惊”。后句结果论的“矛盾点”作的很好,表达也很流利。

然而,正是在这看似令人恐慌的“未知”中,我们得以一览生命的多维可能。固然,未知是虚无的;然而,“生命好在无意义,才容得下各自赋予意义”,正是虚无背后的可能性赋予了生命宽阔纵横的意义。这也是萨特所谓“人的自由与无限”。在人生的逆境中,未知是一种尘埃未定的可能。在“最狂妄的年纪残废了双腿”,犹可在地坛的满园荒寂中重获对人生的饱满理解;童年口吃,犹可在几度光阴后成为“二十世纪最会讲故事的人”;在变换的因果里,未知是不定的诠释,“吾生而弱乎,或天之诱我以至于强,未可知也”的呼告之所以振奋人心,就是因为强弱是一种不定的状态,蕴含着转化的可能。每一次何去何从的“未知”都可能通向一场毅然决然的醒悟,预告一次足够精彩的绝处逢生。它赋予我们重振旗鼓的希望,让我们拥有“在尘埃落定之前奋力一搏”的底气。

点评:开头“然而”最好改成“殊不知”,“然而”的转折性太强烈,“殊不知”稍缓和并增添叙述感,并且后面又出现“然而”不免重复。“未知是虚无的”不妨改成“深陷泥淖中的我们不免体验着‘虚无’”。后句萨特的引用有些割裂,可嵌入使用。“在人生的逆境中,未知是一种尘埃未定的可能”表达精彩,但前面可加关联词“其实”,因为后文打算陈列素材,所以此处要作论证总结。素材使用很好,没有点明“史铁生”,而是变换句式让表达更新颖。“每一次何去何从的“未知”都可能通向一场毅然决然的醒悟,预告一次足够精彩的绝处逢生”,这个表达太精彩了!

试想,倘若人生当真是一眼看清走向的轨道而非旷野,那么想必少了一份“竭尽兮人事之可能”的激情,少了一份“我走了很远的路,吃过很多的苦”的拼搏,而多了几分无能为力与无可奈何,困囿于命运先定论的“不可抗力”,悲叹着天命的同时自我放弃了“尽人事”的余地。

点评:反面论证让文章更有说服力,“少了……少了……而多了”句式可模仿。语言表达非常精彩。另外,要注意的是“反面论证”并不能够代替驳论。驳论才是最能体现思辨艺术的。

当然,“未知”不一定通向坦途,但就算迷雾重重之后是惨淡,是落败,是伤痕又如何呢?正是未知的不确定性,让我们真切地感受到心脏的跳动、生命的存续。在跃动着未知想象的生命中,我们淌过激流,我们穿越荆棘,我们静听琴音。正是这种未知的力量所带给我们的泪与笑,使我们不断的去祛魅“未知”;将其握在手中,我们的生命体验也得以丰盈而鲜活。

点评:此段驳论段,但限于字数,稍作反驳就一跃而起,这也是可行的。这段驳论段颇有力度,“不确定性”转入了一种存在主义的哲思,让读者感同身受,引发阅卷者共鸣。是的,正是惨淡与欢乐并存的人生赋予了生命以鲜活与触感。非常好!

因此,不妨以饱满的生命活力拨开“未知”的重重迷雾,用昂扬的生命热情将“未知”书写到极致。未知是不定的,然而面对未知的态度却是可以确定的。它可以是钟扬超出常人的勇毅,探索未知的边界,开创”计算机植物学”;它可以是张雨霏进取的青春活力,于“未知”的亚运赛场完成蝶变;它亦可以是屠老古稀之年阅尽浩繁卷帙的激情,于“未知”收获“以水二升渍”的欣然……他们将“未知”译作“无限可能”,迸发出蓬勃的生命活力,以此达到陈鹏程所言“对生存与生活空间的超越”。

点评:此段回扣核心立论,再度升华。快到结尾本就要渲染感情。在“君不见”“君可见”被封杀的当下,这位同学给我们作了一个很好的示范:作者没有使用绝对化表述,而是使用“可以是”让整个素材使用避开了“以例代证”之嫌,并且使文章愈加客观。不过,素材最好找更贴近一些的;另外,前面说面对未知“可能会失败”,所以也可以找一些“失败”的例子,比如五四的启蒙者们,如鲁迅。

当我们在讨论“未知”时,我们其实是在讨论人何以以自身的局限追求生命之无限。诚然,人的视角有限,能力有限,但正是因为无限的“未知数”,人得以不断地渴望和追求,渴望完美的生活、圆满的结局。不可否认,所谓“圆满”“完美”注定无法到达,但正是在对其追求过程中迸发的无限生命活力与以此完成的这场“不可知论者”的自我救赎才弥足珍贵。

点评:倒数第二段再次说了一遍,个人认为此段意思和前文没有多大差别。在字数有限、考场时间有限的情况下,最好将其合并到上段驳论段“当然,“未知”不一定通向坦途”后。而且作者又加入了“完美”和“圆满”两个词,引入题干之外的新词建议慎之又慎。不过总体来说论证清晰贴切、情感充沛,让文章燃烧至高潮。

我们望向群山的剪影,采得远山如黛;我们等待清晨的天光,寻得东方既白。黎明之前,又岂知光的形状?且以无限的生命活力超越“未知”,拨开“未知”的迷雾,方有云开天霁的洒然光亮。

点评:结尾生动,具有意象性、文学性,意味深长,回扣开头,发人深省。很好!

综合点评:从这篇作文中,我们得以窥见“高分”的模样,作者以论述者的姿态将“未知”的前因后果娓娓道来。当然,除此篇作文论及之处外,还可对“在未知中寻找已知”这个观点作额外的阐发,“未知”和“已知”作为互补反义词,其实是可以作辩证思考的。比如:人终其一生都无从于“未知”中获得“已知”,因为“已知”只是暂时的表象,而“未知”仍应当是你我怀有的反思与敬畏。诸如此类,皆可置于驳论之中。此外,作者似乎在前文提出了对“未知”的恐惧这一命题,但后文似乎没有重提,好像挖了一个坑却没有填满。总的来说,这篇文章完全可以称得上高中生考场作文学习的标杆!

以探求未知圆满生命价值

在生命长河永无止息的奔腾中,存在着无穷无尽的未知数。这些未知数,带给我们焦虑和恐惧,更激发我们求索的热望,追寻的激情,并以此圆满我们生命的价值。

被认为“中国悬疑第一人”的小说家蔡骏说:“恐惧来自未知。”的确,未知因其本身的不确定性,会让我们茫然无措,难以把握所以。李密面对新主晋武帝的征召,未知他意下如何,只好揣摩圣意,诚惶诚恐地用“不矜名节”污化自己人格,让自己卑微到尘埃里,达到“辞不赴命”,“奉养祖母”的目的;史铁生在残疾了双腿之后,对着什么都不能做的现实,他不知道人生的下一块巧克力是什么味道,他拷问自己为什么活着,用车轮把疑问写满了地坛的角角落落,最终此岸的残缺成为他建构未知彼岸的力量。面对未知带来的恐惧,李密和史铁生在不断探求中找到了出路,成就了愿望,圆满生命。

范文赏析与点评2

人生在世,我们总要面对未知的不确定性。宫崎骏有言:“我不知要去向何方,但我已经在路上”。多好的“在路上”啊!我们饱含激情地走在人生的长途上,不只是因为明晰地知道会去向何方,更是因为前方那充满未知的“星空”。所以,鲁迅在荒野中勇敢地走出了“疗救精神”的启智之路,泰戈尔用信念积极地面对未知的前途,史铁生则用轮椅撞开了一条自己也不知道的写作大道。

文学领域的这种求索同样印证着哲学世界的思索和科学领域的追求,不管是苏格拉底的自认无知还是牛顿的“人的天职在于勇于探索真理”,不管是王阳明的格物悟道还是萨根的“用怀疑检验我们的推测”,这些大智大勇之人,面对未来的不确定性,总是用最确定的勇气、最热望的求索、最激情的追寻,行进“在路上”,把艰辛和劫难化为了欢乐和幸福。他们不仅升格了前辈已有的道,也开创了前人未有的路,不仅丰富了自己的体验和理论,也圆满了自己的价值和意义,不仅化迷蒙的未知为已知,也为后人开启了对更多未知的上下求索。

文学领域的这种求索同样印证着哲学世界的思索和科学领域的追求,不管是苏格拉底的自认无知还是牛顿的“人的天职在于勇于探索真理”,不管是王阳明的格物悟道还是萨根的“用怀疑检验我们的推测”,这些大智大勇之人,面对未来的不确定性,总是用最确定的勇气、最热望的求索、最激情的追寻,行进“在路上”,把艰辛和劫难化为了欢乐和幸福。他们不仅升格了前辈已有的道,也开创了前人未有的路,不仅丰富了自己的体验和理论,也圆满了自己的价值和意义,不仅化迷蒙的未知为已知,也为后人开启了对更多未知的上下求索。

可见,未知尽管会引发我们惊恐,但是它激起我们探索与追求的热望远远超越了恐惧。正是因为知晓未知的必然,也让我们懂得恐惧是没用的,我们才勇敢地不断地踏进未知的世界并响应未知的呼唤。

这世上,未知的“乌布隆”太多,虽然也有人警告,未做好充分的准备,不要贸然踏进未知的领域,当下许多人,正是以此为借口,以准备不够为由,把未来当作等待,缺少前行的勇气,但我更愿相信,每一步的踏入都是为探求和奔赴作的准备,有如仅靠一瓶一钵到南海的蜀鄙之僧,用探索和行走圆满自己的愿望和生命。

“我不去想,身后是否会袭来寒风冷雨,因为目标是地平线,所以留给世界的,只能是背影。”也许前方会是永恒的未知,但我不去想,因为我知道,当我们瞄准了“乌布隆”,瞄准了“星空”并不懈求索,人生便已有了圆满的可能。

这篇文章的优点有以下几点:

一是保证了中心的明确和集中。

文章的标题为“以探求未知圆满生命价值”,扣住了材料中的“未知”“圆满”“生命”等关键词,将“渴望”“追求”化为“探求”,让它将“未知”和“生命价值”联结起来,构成了文章的中心论点,使标题、关键词和中心论点达成了“三位一体”,既切合题意,又明确了中心,符合“好题文一半”的考场作文要求。

之后首段对材料中的关键词作了简洁的概述后,明确地提出本文的中心论点:未知激发我们求索与追寻,并以此圆满我们生命的价值。在接下来的论证中,论据的使用(引证之外更多的例证)和分析,都指向“探求”这一行动:鲁迅的“踏出”,泰戈尔的面对“前途”,史铁生的“撞开”,牛顿的“探索”,苏格拉底的“自认无知”,萨根的“检验”等等,在面对未知的不确定性时,这些伟人有一个共同的特点,就是求索,并以此丰富人生,圆满价值,并为后人的“上下求索”做了榜样。这样的论证,既切题又有层次,显得明确又集中。

范文赏析与点评2

二是保持结构的完整和严谨。

全文从首段引述材料,简明分析,引出观点之后,使用一个过渡段(第二段),阐释了“未知”的特点和及其引发的两个方面的结果“焦虑、恐惧”和“好奇、探求”,然后在第三段简单论证引发恐惧的合理性并引出勇者基于恐惧的领悟,为下文的“好奇与探求”作了铺垫,并将重要的论证延伸向第四段。第四段是重点论证探求未知的行动和价值,用概述性的语言,扣住这些伟人对未知的认识,并将重点用“在路上”凸显出来,列举和分析之后,是对本段的小结,把他们求索的价值从自己推向他人,从个体推向群体,从过去、现在推向未来,然后用第五段小结三、四两段的论证,呼应了第二段,并为第六段的总结作了充分的论证,水到渠成引出某些人因未知的消极行为和自己正确的理解——“每一步的踏入都是为探求和奔赴做准备”,肯定求索的价值意义,点题升华。全文结构完整,论证严密,逻辑清晰,考场高分作文的特征明显。

三是保有语言的得体与丰富。

全文从语言看,文章引述精炼,即使是举例和分析,用语都是概括的,这非常符合论述类文体的语言特点,而且,举列和过渡及论证推进的过程中,关联词的正确使用使上下文前后句显得非常流畅,而且,写作中,既注意用词的变化,如“勇敢踏出”“积极面对 ”“用轮车撞开”等写他们的求索行为,又用“丰富”“精炼”“厚重”等词来论证探求的价值和意义。此外,还较好地体现了理性思辨的精神,如对“未知”的客观性分析时,既指出未知性恐惧的合理性,又确定未知激发出来的勇敢精神;在最后一段,既批评当下躺平的人消极人生,又昂扬地回答求索的圆满价值。语言概括又充满理性。

探索未知,追求卓越

乌布隆是什么无关紧要,这个名词只是一个虚构的情节,是小说中人物所遭遇的未知数。然而,在我们真实的人生旅程中,我们所面对的未知数却远比这更加复杂和多样。

是的,生命的旅途上充满了未知。对于每一个正在高三奋斗的学子而言,未来的大学、专业、工作城市,以及将遭遇的种种挑战,都是一道道待解的谜题。它们如同盲盒一般,充满了无限的可能性,也如同电影《阿甘正传》中所言,我们永远不知道下一颗巧克力会是什么味道。

然而,生命的魅力恰恰在于这些未知。探索未知、追求卓越,正是我们生活的动力与乐趣所在。每当我们揭开一个未知的面纱,都会发现新的世界,体验新的滋味。就像吃了一颗巧克力,心中总会期待着下一颗未知的美味。

范文赏析与点评3

未知是一种挑战,也是一种不确定性。对于投身农业科研的青年袁隆平来说,杂交水稻的前景是不确定的;对于当年刚到云南的张桂梅来说,能否如愿在山区办一所免费女子高中是不确定的;对于2023年以前的航天员景海鹏、朱杨柱来说,能否顺利进入神舟16号载人飞船代表中国去探索未知的太空是不确定的。

探索未知说说容易,做起来很难,需要坚定的信念、坚强的毅力、非凡的勇气与智慧。袁隆平几十年如一日胼手胝足奋战在田间地头、科研一线;张桂梅为办女子免费高中到处奔波,经历了多少艰辛与磨难;景海鹏每天坚持做600个仰卧起坐、600个俯卧撑;单单一个手控交会对接动作,朱杨柱就经过上千个小时的训练,形成了肌肉记忆。艰难困苦,玉汝于成;日拱一卒,功不唐捐。应该庆幸的是,他们成功了,成为时代的楷模,中国的骄傲。

探索未知是一条布满荆棘的道路,没有人保证你一定成功。搞农业科研的很多,袁隆平只有一个;每天做仰卧起坐、俯卧撑的人很多,航天员凤毛麟角。对于探索未知的先锋来说,失败是必须常常面对的阴影,孤独与寂寞更可能长久陪伴,很可能还有不理解的嘲讽与打击,一不小心,还可能付出生命的代价,成为无人知晓的先烈。

所以,我认为,我们在敬仰那些成功的探索者之外,也应该宽容那些失败的探索者,对所有类似二舅、苦心孤诣却默默无闻的探索者表达我们的敬意。我认为,在崇尚创新的新时代,这一点尤为重要。因为,没有探索,就没有创新;没有创新,就没有国家的繁荣与强大。

对于中国这样一个正处于伟大复兴征途上的国家而言,探索未知的精神更是不可或缺。从天问追星到祝融探火,从夸父逐日到天宫遨游,每一次对未知的探索都见证了国家的崛起与腾飞。同时,这些探索也推动了科技的飞速发展,让中国在全球舞台上崭露头角。

大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。中国是一只抟扶摇而上九万里然后图南的鲲鹏,我们有幸是它身上的一根羽毛,那么,就让我们坚定信念,直面挑战,敢于探索未知,努力追求属于自己的卓越人生。

这篇文章的优点有以下几点:

一、巧妙引入话题

文章开头通过引用《寻找乌布隆》中的情节,巧妙地引出了“未知数”这一核心话题,进而将读者带入对生命中未知数的思考。这种开头方式既吸引了读者的注意力,又为后文的论述奠定了基调。

二、结合实际举例论证

文章在论述探索未知的重要性时,结合了袁隆平、张桂梅、航天员景海鹏和朱杨柱等实际人物的例子,通过他们的经历展示了探索未知的不易与伟大。这些具体的事例使得文章论述更具说服力,也更能引起读者的共鸣。

三、深入分析探索未知的困难与挑战

文章不仅赞扬了成功的探索者,还深入分析了探索未知过程中可能遇到的困难和挑战,如失败、孤独、嘲讽等。这种全面的分析使得文章更具深度,也更能引起读者对探索者艰辛付出的理解与尊重。

范文赏析与点评3

四、强调探索未知与创新的关系

文章指出,探索未知与创新紧密相连,没有探索就没有创新。这一观点不仅强调了探索未知的重要性,也为文章的主题增添了时代感,使得文章更具有现实意义。

五、结尾升华主题

文章结尾通过大鹏之动、骐骥之速的比喻,将个人的探索与国家的伟大复兴联系起来,升华了主题。这种结尾方式既总结了全文,又激发了读者的爱国情感和奋斗精神,使得文章更具有感染力和号召力。

范文赏析与点评3

同课章节目录