2015—2016高中语文北京版(必修3)第二单元课件:第6课《关于希特勒入侵苏联的广播演说》(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文北京版(必修3)第二单元课件:第6课《关于希特勒入侵苏联的广播演说》(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-20 12:54:57 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

关于希特勒入侵苏联的

广播演说

(1941年6月22日)

丘吉尔

关于预习

1.了解第二次世界大战的起因及过程。写一篇 200字以内的知识札记。

2.诵读课文,给课文做一些批注。

①标出课文大致分几部分;

②对演说中富于感彩的语句批注自己的理解;

③画出面对希特勒入侵苏联这一突发事件表明英政府决策的关键句子。

检查预习

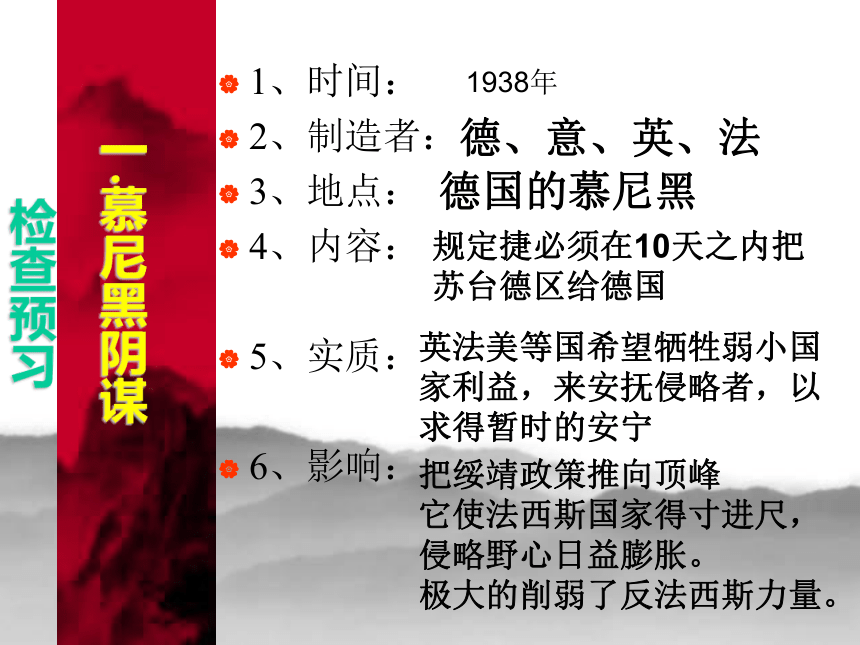

一.慕尼黑阴谋

1、时间:

2、制造者:

3、地点:

4、内容:

5、实质:

6、影响:

1938年

德、意、英、法

德国的慕尼黑

规定捷必须在10天之内把苏台德区给德国

英法美等国希望牺牲弱小国家利益,来安抚侵略者,以求得暂时的安宁

把绥靖政策推向顶峰

它使法西斯国家得寸进尺,侵略野心日益膨胀。

极大的削弱了反法西斯力量。

检查预习

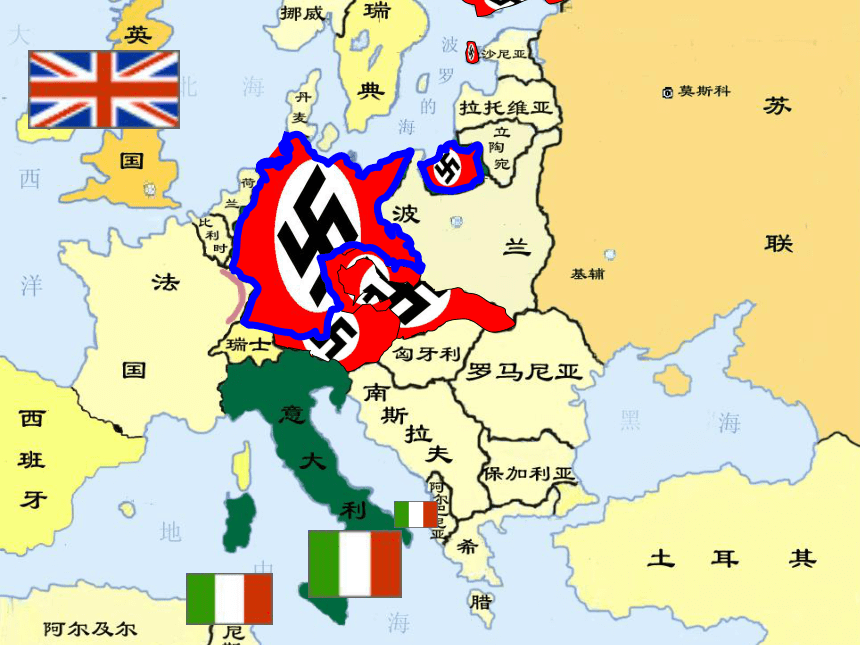

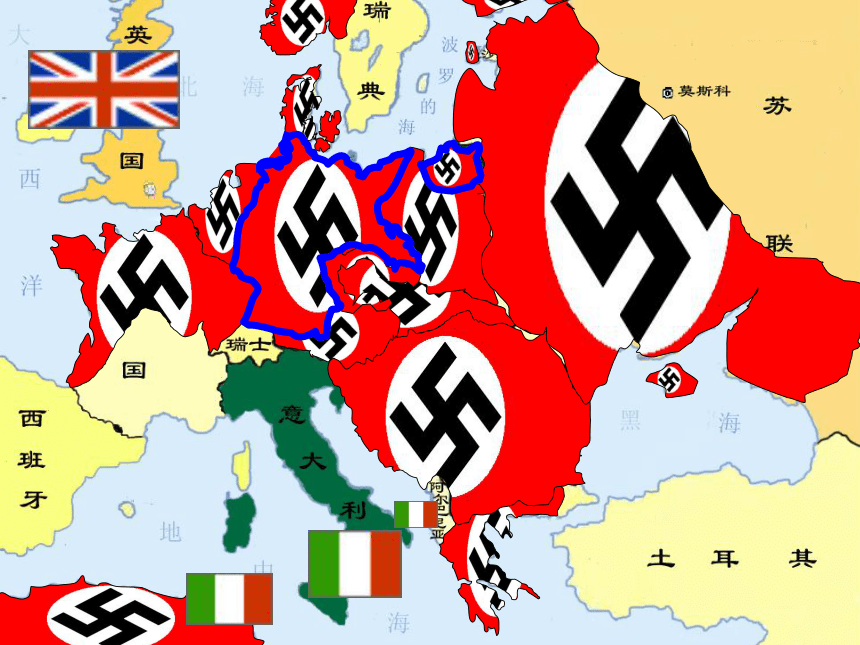

二. 二战的爆发和扩大

2、二战的扩大:德军突袭苏联 (它标志苏联卫国战争的开始)

德国

苏 联

1941年6月22日,德军突袭苏联

1、爆发的标志:

1939年,突袭波兰

检查预习

二. 二战的爆发和扩大

3、二战规模的进一步扩大 :太平洋战争的爆发

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港 (标志二战进一步扩大)

战

《 》:

时间:1942年1月1日

地点:美国华盛顿

国家:美、英、苏、中等26个国家

内容:保证将用自己的全部人力和物力,联合起来,彻底打垮法西斯国家。

一、世界反法西斯联盟

联合国家宣言

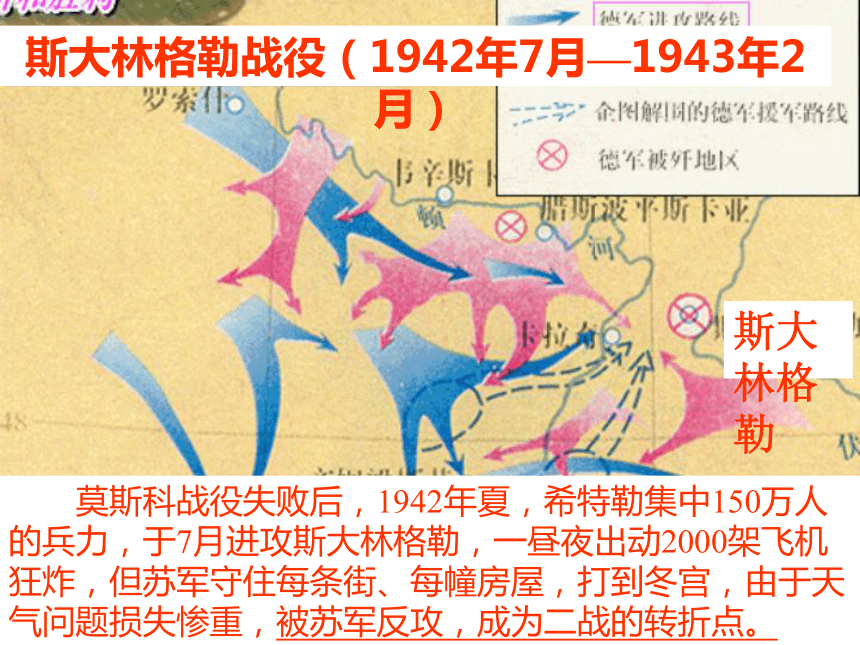

莫斯科战役失败后,1942年夏,希特勒集中150万人的兵力,于7月进攻斯大林格勒,一昼夜出动2000架飞机狂炸,但苏军守住每条街、每幢房屋,打到冬宫,由于天气问题损失惨重,被苏军反攻,成为二战的转折点。

斯大林格勒战役(1942年7月—1943年2月)

斯大林格勒

二、第二次世界大战的转折

1.斯大林格勒战役(苏联—德国)

2.中途岛海战(美国—日本)

——苏德战争和二战的转折点

——太平洋战争和二战的转折点

3.阿拉曼战役(英国—意大利)

——北非战争和二战的转折点

充分表明:无论是东方还是西方,1943年战争的主动权都已转入反法西斯同盟国家的手中。

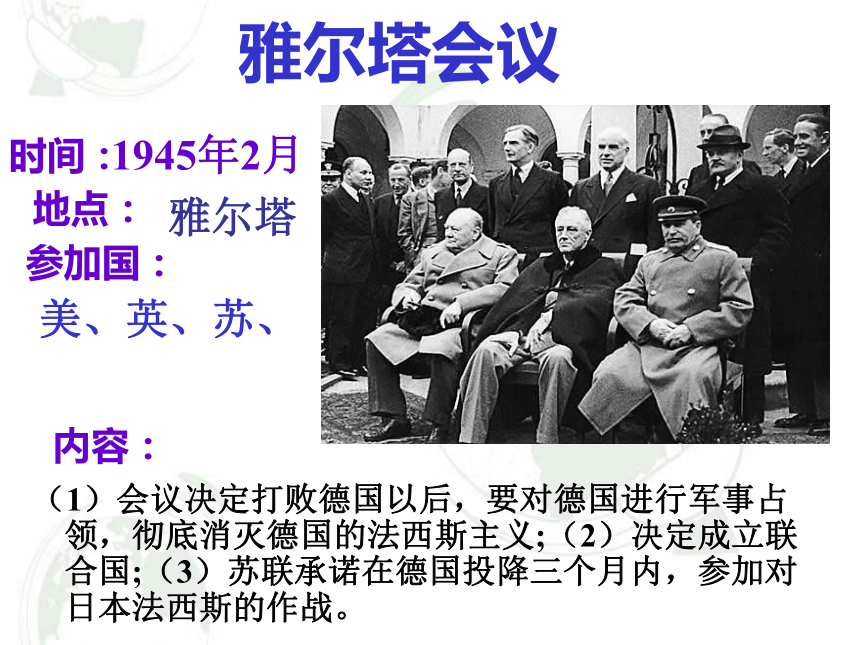

雅尔塔会议

(1)会议决定打败德国以后,要对德国进行军事占领,彻底消灭德国的法西斯主义;(2)决定成立联合国;(3)苏联承诺在德国投降三个月内,参加对日本法西斯的作战。

时间:

1945年2月

地点:

雅尔塔

参加国:

美、英、苏、

内容:

1944年6月6日,美、英等反法西斯国家在法国诺曼底向德军发动进攻,解放了很多被占领的国家。

祈祷 赡养 碾压 威吓 鞭挞 暴戾 嚣张 一撮 枷锁 翌日 伎俩

喋喋不休 十恶不赦 欲壑难填 贪得无厌 横暴凶悍 卑劣行径 黯然失色 唯命是从 心有余悸 唾手可得 得意忘形 不共戴天 坚韧不拔 直抒胸臆 同流合污 故伎重演

基础字词

(1874---1965)

英国首相温斯顿·丘吉尔是在第二次世界大战期间,带领英国人民取得反法西斯战争伟 大胜利的民族英雄,是与斯大林、罗斯福并立的“三巨头”之一,是矗立于世界史册上的一代伟人。

丘吉尔出身于声名显赫的贵族家庭。他的父亲伦道夫勋爵是上世纪末英国的杰出政治家,曾任索尔兹伯里内阁的财政大臣。祖先的丰功伟绩、父辈的政治成就以及家族的荣耀和政治传统,无疑对丘吉尔的一生产生了十分巨大的影响,在他成长为英国一代名相的过程中具有关键性作用。

丘吉尔

丘吉尔未上过大学,他渊博知识和多方面才能是经过刻苦自学得来的。他年轻时驻军于印度南部的班加罗尔,在那里有半年多的时间里他“每天阅读四小时或五小时的历史和哲学著作”。第二次世界大战爆发后,于1939年9月3日出任海军大臣。1940年5月10日德军闪击西欧当日,出任英国战时内阁首相兼第一财政大臣、国防大臣。他以坚强意志和必胜信心领导英国人民进行反法西斯战争,在不列颠之战中击败德军,迫使希特勒放弃进攻英国的企图,使英国成为反法西斯抵抗运动的大本营和解放欧洲的反攻基地。

1941年1月27日,刚开完会的丘吉尔来到唐宁街10号的一个小隔间拍摄照片。然而,抽着雪茄的丘吉尔显得过于轻松,跟摄影师卡特所设想的领导神韵不符,于是卡特走上前去,把雪茄从这位领袖的嘴里拿开,丘吉尔吃了一惊,他被卡特的举动激怒了。就在他怒视卡特的一刹那,卡特按下了快门。这张照片在世界广为流传,成为丘吉尔照片中最著名的一张。

丘吉尔(英) 资本主义国家

罗斯福(美) 资本主义国家

斯大林(苏) 社会主义国家

题目分析

关于希特勒入侵苏联的广播演说

(1941年6月22日)

类别

方式

内容

引出对象

(发表演说的时间)

这是英国战时首相丘吉尔对希特勒入侵苏联一事发表的广播演说。那么,什么是演说?演说有什么特点呢?

关于演说

演讲又可叫做讲演、演说。是在公众面前就某一问题发表自己的见解的口头语言活动。“演讲”一词最早见于古希腊的“荷马史诗”。演讲主要由四大要素组成:即演讲主体也就是演讲者,演讲的客体也就是演讲的听众,演讲主、客体沟通的手段也就是有声语言和无声语言,演讲的场合也就是演讲的时间和环境。

它的特点是:第一,它是在人与人之间进行的;第二,它有一定的时间性;第三,它是为了阐述某一问题或整理而开展的;第四,它带有一定的鼓动性和说服性。

关于演说

演说的目的:

达到感染、激励与说服的目的。演说意在说服,所以演说中的祈使句很多。

演说的语言:

以情动人,富于感染力;

以理服人,做到理性与深刻;简明精粹概括。

激情Vs智慧

演说的写作手法:

渲染、对比、夸张、形象、排比、直抒胸臆。

总的原则是能用语言调动人的请绪

谁在说

说什么

谁在听

马丁·路德·金,是他的说服力使美国人民相信种族隔离主义的不公平和不道德。

阿道夫·希特勒,这个杀人魔王,却是公认的“最具有威力的演说家”,他由默默无闻,到将整个德国驱入疯狂的杀戮战场。

苏珊·安东尼,著名雄辩家,她为美国妇女争得了投票参政权。

富兰克林·罗斯福,任期长达十二年的美国总统,遭遇美国历史上两件大事——三十年代世界性经济危机和四十年代的第二次世界大战,他都能运用自己的权力和说服力。使美国人民保持充沛的自信,以度过难关。

弗拉基米尔·列宁,具有惊人的说服力,他号召俄国人民起来革命,推翻沙皇统治,改变了整个世界的局势。

赫塞尔,这位犹太奥地利作家,是犹太复国主义运动的创始者,最终导致以色列在中东建立家园。

甘地,毕生倡导“不合作”运动,终为印度赢得独立。

第一部分(1—6) 对希特勒突然入侵苏联一事强烈责。

第二部分(7—10) 阐明了英政府的这一重要决策。

第三部分(11—14)讲决策的实施,强调战争的性质,指

出新的决策将使希特勒“各个击破”的

伎俩彻底破产。

第四部分(15、16) 对“援俄”决策的再次阐发和强调。

演说的结构与内容

设疑思辨

品读赏析

丘吉尔对希特勒入侵苏联这件事的是怎么的态度,在文章的什么地方,你能快速找出来吗?

第10自然段:“因此,我们将尽力给俄国和俄国人民提供一切援助。我们将……忠诚不渝地进行到底。”

概括为:我们要援俄,我们要呼吁盟友一块援俄!

作者最想让听众明白的观点在第10自然段,那么1——9自然段,又分别阐明了什么?

第1自然段中的“今晚”交代了时间;“借此机会向大家发表演说”告诉了听众自己要干什么;“因为我们已经到了战争的关键时刻”既阐明发表演说的原因,又营造出一种紧张的氛围。抓住了听众的心——啊!战争的关键时刻?是,是怎么个关键呢?

设疑思辨 品读赏析

设疑思辨

品读赏析

按照作者的思路,接着在第2自然段又写了什么呢?

通报希特勒在“今天凌晨4时”“已进攻并入侵俄国”

希特勒是怎样“进攻并入侵”的呢?

“即没有宣战,也没有最后通牒” ,而且炸弹“像雨点般落下”。

设疑思辨

品读赏析

第3自然段是对希特勒、纳粹制度本质的无情揭露。

本段不难理解,一带而过。

设疑思辨

品读赏析

第4、5自然段是一个难点,着力分析。

设计问题如下:

1、“但是,这一切,在正在我们眼前展现的情景对照之下,都已黯然失色了。”此句中的“这一切”指什么?展现在我们眼前的“情景对照”是怎样的对照?有什么特点?

设疑思辨

品读赏析

2、“过去的一切,连同它的罪恶,它的愚蠢和悲剧,都一闪而逝了。 ”

“过去的一切”指什么?“它”指什么?

为什么“都一闪而逝了”?

3、作者连用了几个“我看见”?他都看见了什么?这样写有什么好处?

一点反思

“设疑思辨,品读赏析”是我们四人两次交流研讨后,设计确定的课型。用恰当的思考题诱导学生一步步地读懂课文是我们的设计初衷,这也是语文老师最常用的教学方法。用此方法的确能完成教学目标,只是我们都感觉到少了一些创新,课型设计的还是保守传统了一些。感觉在学法指导方面还需要明确一些,突出一些。对 “这节课我们到底要教给学生什么?要教会学生什么?”这样的问题,我们还需要仔细思考,深入研讨!

关于希特勒入侵苏联的

广播演说

(1941年6月22日)

丘吉尔

关于预习

1.了解第二次世界大战的起因及过程。写一篇 200字以内的知识札记。

2.诵读课文,给课文做一些批注。

①标出课文大致分几部分;

②对演说中富于感彩的语句批注自己的理解;

③画出面对希特勒入侵苏联这一突发事件表明英政府决策的关键句子。

检查预习

一.慕尼黑阴谋

1、时间:

2、制造者:

3、地点:

4、内容:

5、实质:

6、影响:

1938年

德、意、英、法

德国的慕尼黑

规定捷必须在10天之内把苏台德区给德国

英法美等国希望牺牲弱小国家利益,来安抚侵略者,以求得暂时的安宁

把绥靖政策推向顶峰

它使法西斯国家得寸进尺,侵略野心日益膨胀。

极大的削弱了反法西斯力量。

检查预习

二. 二战的爆发和扩大

2、二战的扩大:德军突袭苏联 (它标志苏联卫国战争的开始)

德国

苏 联

1941年6月22日,德军突袭苏联

1、爆发的标志:

1939年,突袭波兰

检查预习

二. 二战的爆发和扩大

3、二战规模的进一步扩大 :太平洋战争的爆发

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港 (标志二战进一步扩大)

战

《 》:

时间:1942年1月1日

地点:美国华盛顿

国家:美、英、苏、中等26个国家

内容:保证将用自己的全部人力和物力,联合起来,彻底打垮法西斯国家。

一、世界反法西斯联盟

联合国家宣言

莫斯科战役失败后,1942年夏,希特勒集中150万人的兵力,于7月进攻斯大林格勒,一昼夜出动2000架飞机狂炸,但苏军守住每条街、每幢房屋,打到冬宫,由于天气问题损失惨重,被苏军反攻,成为二战的转折点。

斯大林格勒战役(1942年7月—1943年2月)

斯大林格勒

二、第二次世界大战的转折

1.斯大林格勒战役(苏联—德国)

2.中途岛海战(美国—日本)

——苏德战争和二战的转折点

——太平洋战争和二战的转折点

3.阿拉曼战役(英国—意大利)

——北非战争和二战的转折点

充分表明:无论是东方还是西方,1943年战争的主动权都已转入反法西斯同盟国家的手中。

雅尔塔会议

(1)会议决定打败德国以后,要对德国进行军事占领,彻底消灭德国的法西斯主义;(2)决定成立联合国;(3)苏联承诺在德国投降三个月内,参加对日本法西斯的作战。

时间:

1945年2月

地点:

雅尔塔

参加国:

美、英、苏、

内容:

1944年6月6日,美、英等反法西斯国家在法国诺曼底向德军发动进攻,解放了很多被占领的国家。

祈祷 赡养 碾压 威吓 鞭挞 暴戾 嚣张 一撮 枷锁 翌日 伎俩

喋喋不休 十恶不赦 欲壑难填 贪得无厌 横暴凶悍 卑劣行径 黯然失色 唯命是从 心有余悸 唾手可得 得意忘形 不共戴天 坚韧不拔 直抒胸臆 同流合污 故伎重演

基础字词

(1874---1965)

英国首相温斯顿·丘吉尔是在第二次世界大战期间,带领英国人民取得反法西斯战争伟 大胜利的民族英雄,是与斯大林、罗斯福并立的“三巨头”之一,是矗立于世界史册上的一代伟人。

丘吉尔出身于声名显赫的贵族家庭。他的父亲伦道夫勋爵是上世纪末英国的杰出政治家,曾任索尔兹伯里内阁的财政大臣。祖先的丰功伟绩、父辈的政治成就以及家族的荣耀和政治传统,无疑对丘吉尔的一生产生了十分巨大的影响,在他成长为英国一代名相的过程中具有关键性作用。

丘吉尔

丘吉尔未上过大学,他渊博知识和多方面才能是经过刻苦自学得来的。他年轻时驻军于印度南部的班加罗尔,在那里有半年多的时间里他“每天阅读四小时或五小时的历史和哲学著作”。第二次世界大战爆发后,于1939年9月3日出任海军大臣。1940年5月10日德军闪击西欧当日,出任英国战时内阁首相兼第一财政大臣、国防大臣。他以坚强意志和必胜信心领导英国人民进行反法西斯战争,在不列颠之战中击败德军,迫使希特勒放弃进攻英国的企图,使英国成为反法西斯抵抗运动的大本营和解放欧洲的反攻基地。

1941年1月27日,刚开完会的丘吉尔来到唐宁街10号的一个小隔间拍摄照片。然而,抽着雪茄的丘吉尔显得过于轻松,跟摄影师卡特所设想的领导神韵不符,于是卡特走上前去,把雪茄从这位领袖的嘴里拿开,丘吉尔吃了一惊,他被卡特的举动激怒了。就在他怒视卡特的一刹那,卡特按下了快门。这张照片在世界广为流传,成为丘吉尔照片中最著名的一张。

丘吉尔(英) 资本主义国家

罗斯福(美) 资本主义国家

斯大林(苏) 社会主义国家

题目分析

关于希特勒入侵苏联的广播演说

(1941年6月22日)

类别

方式

内容

引出对象

(发表演说的时间)

这是英国战时首相丘吉尔对希特勒入侵苏联一事发表的广播演说。那么,什么是演说?演说有什么特点呢?

关于演说

演讲又可叫做讲演、演说。是在公众面前就某一问题发表自己的见解的口头语言活动。“演讲”一词最早见于古希腊的“荷马史诗”。演讲主要由四大要素组成:即演讲主体也就是演讲者,演讲的客体也就是演讲的听众,演讲主、客体沟通的手段也就是有声语言和无声语言,演讲的场合也就是演讲的时间和环境。

它的特点是:第一,它是在人与人之间进行的;第二,它有一定的时间性;第三,它是为了阐述某一问题或整理而开展的;第四,它带有一定的鼓动性和说服性。

关于演说

演说的目的:

达到感染、激励与说服的目的。演说意在说服,所以演说中的祈使句很多。

演说的语言:

以情动人,富于感染力;

以理服人,做到理性与深刻;简明精粹概括。

激情Vs智慧

演说的写作手法:

渲染、对比、夸张、形象、排比、直抒胸臆。

总的原则是能用语言调动人的请绪

谁在说

说什么

谁在听

马丁·路德·金,是他的说服力使美国人民相信种族隔离主义的不公平和不道德。

阿道夫·希特勒,这个杀人魔王,却是公认的“最具有威力的演说家”,他由默默无闻,到将整个德国驱入疯狂的杀戮战场。

苏珊·安东尼,著名雄辩家,她为美国妇女争得了投票参政权。

富兰克林·罗斯福,任期长达十二年的美国总统,遭遇美国历史上两件大事——三十年代世界性经济危机和四十年代的第二次世界大战,他都能运用自己的权力和说服力。使美国人民保持充沛的自信,以度过难关。

弗拉基米尔·列宁,具有惊人的说服力,他号召俄国人民起来革命,推翻沙皇统治,改变了整个世界的局势。

赫塞尔,这位犹太奥地利作家,是犹太复国主义运动的创始者,最终导致以色列在中东建立家园。

甘地,毕生倡导“不合作”运动,终为印度赢得独立。

第一部分(1—6) 对希特勒突然入侵苏联一事强烈责。

第二部分(7—10) 阐明了英政府的这一重要决策。

第三部分(11—14)讲决策的实施,强调战争的性质,指

出新的决策将使希特勒“各个击破”的

伎俩彻底破产。

第四部分(15、16) 对“援俄”决策的再次阐发和强调。

演说的结构与内容

设疑思辨

品读赏析

丘吉尔对希特勒入侵苏联这件事的是怎么的态度,在文章的什么地方,你能快速找出来吗?

第10自然段:“因此,我们将尽力给俄国和俄国人民提供一切援助。我们将……忠诚不渝地进行到底。”

概括为:我们要援俄,我们要呼吁盟友一块援俄!

作者最想让听众明白的观点在第10自然段,那么1——9自然段,又分别阐明了什么?

第1自然段中的“今晚”交代了时间;“借此机会向大家发表演说”告诉了听众自己要干什么;“因为我们已经到了战争的关键时刻”既阐明发表演说的原因,又营造出一种紧张的氛围。抓住了听众的心——啊!战争的关键时刻?是,是怎么个关键呢?

设疑思辨 品读赏析

设疑思辨

品读赏析

按照作者的思路,接着在第2自然段又写了什么呢?

通报希特勒在“今天凌晨4时”“已进攻并入侵俄国”

希特勒是怎样“进攻并入侵”的呢?

“即没有宣战,也没有最后通牒” ,而且炸弹“像雨点般落下”。

设疑思辨

品读赏析

第3自然段是对希特勒、纳粹制度本质的无情揭露。

本段不难理解,一带而过。

设疑思辨

品读赏析

第4、5自然段是一个难点,着力分析。

设计问题如下:

1、“但是,这一切,在正在我们眼前展现的情景对照之下,都已黯然失色了。”此句中的“这一切”指什么?展现在我们眼前的“情景对照”是怎样的对照?有什么特点?

设疑思辨

品读赏析

2、“过去的一切,连同它的罪恶,它的愚蠢和悲剧,都一闪而逝了。 ”

“过去的一切”指什么?“它”指什么?

为什么“都一闪而逝了”?

3、作者连用了几个“我看见”?他都看见了什么?这样写有什么好处?

一点反思

“设疑思辨,品读赏析”是我们四人两次交流研讨后,设计确定的课型。用恰当的思考题诱导学生一步步地读懂课文是我们的设计初衷,这也是语文老师最常用的教学方法。用此方法的确能完成教学目标,只是我们都感觉到少了一些创新,课型设计的还是保守传统了一些。感觉在学法指导方面还需要明确一些,突出一些。对 “这节课我们到底要教给学生什么?要教会学生什么?”这样的问题,我们还需要仔细思考,深入研讨!