浙教版八下科学期中专题12 光合作用与碳氧循环(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版八下科学期中专题12 光合作用与碳氧循环(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-13 08:44:15 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版八下科学专题12 光合作用与碳氧循环

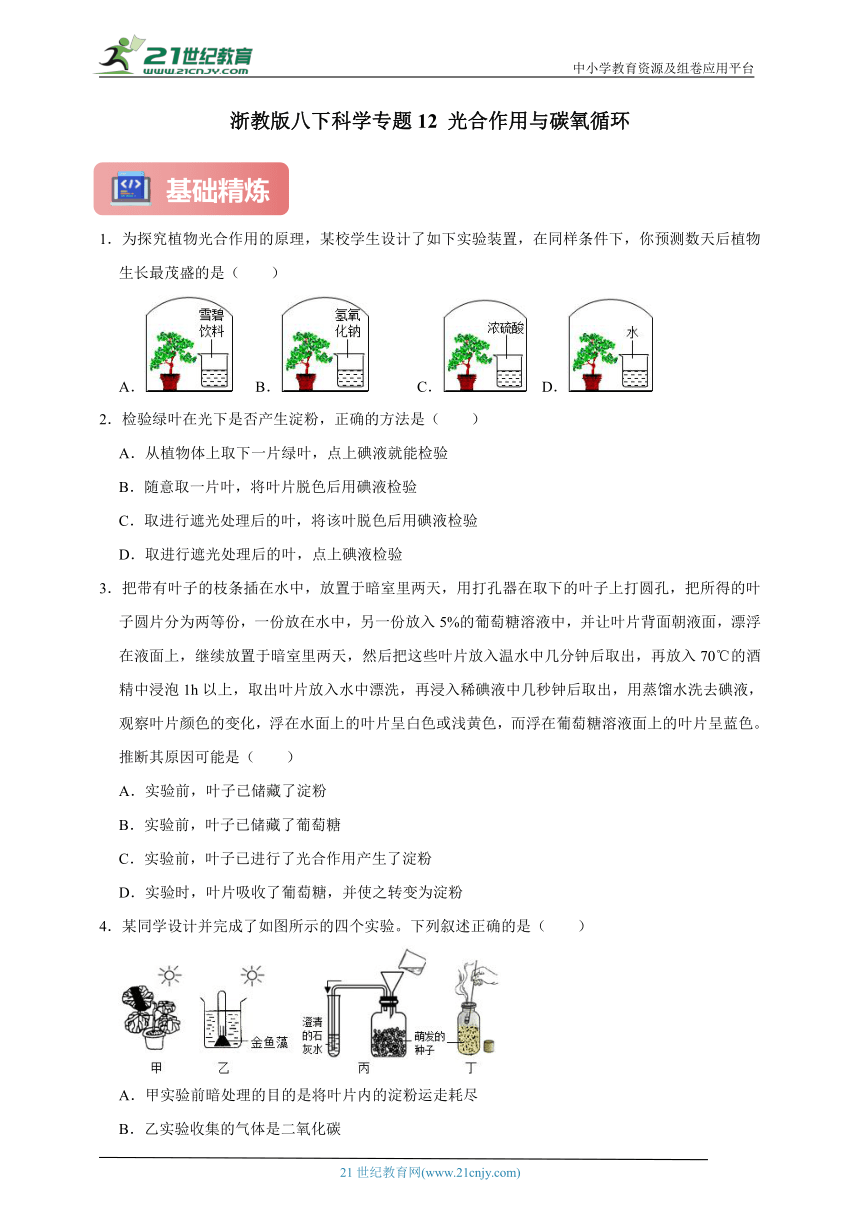

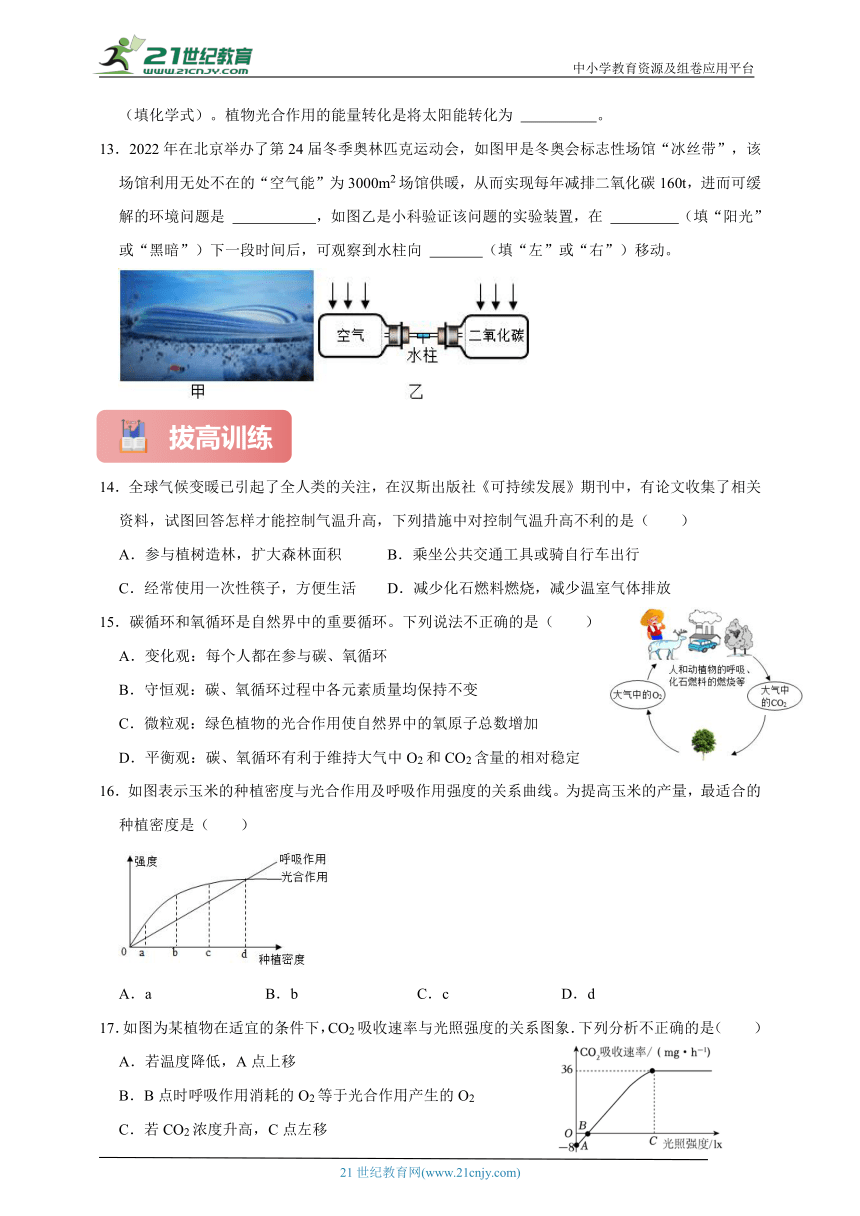

1.为探究植物光合作用的原理,某校学生设计了如下实验装置,在同样条件下,你预测数天后植物生长最茂盛的是( )

A. B. C. D.

2.检验绿叶在光下是否产生淀粉,正确的方法是( )

A.从植物体上取下一片绿叶,点上碘液就能检验

B.随意取一片叶,将叶片脱色后用碘液检验

C.取进行遮光处理后的叶,将该叶脱色后用碘液检验

D.取进行遮光处理后的叶,点上碘液检验

3.把带有叶子的枝条插在水中,放置于暗室里两天,用打孔器在取下的叶子上打圆孔,把所得的叶子圆片分为两等份,一份放在水中,另一份放入5%的葡萄糖溶液中,并让叶片背面朝液面,漂浮在液面上,继续放置于暗室里两天,然后把这些叶片放入温水中几分钟后取出,再放入70℃的酒精中浸泡1h以上,取出叶片放入水中漂洗,再浸入稀碘液中几秒钟后取出,用蒸馏水洗去碘液,观察叶片颜色的变化,浮在水面上的叶片呈白色或浅黄色,而浮在葡萄糖溶液面上的叶片呈蓝色。推断其原因可能是( )

A.实验前,叶子已储藏了淀粉

B.实验前,叶子已储藏了葡萄糖

C.实验前,叶子已进行了光合作用产生了淀粉

D.实验时,叶片吸收了葡萄糖,并使之转变为淀粉

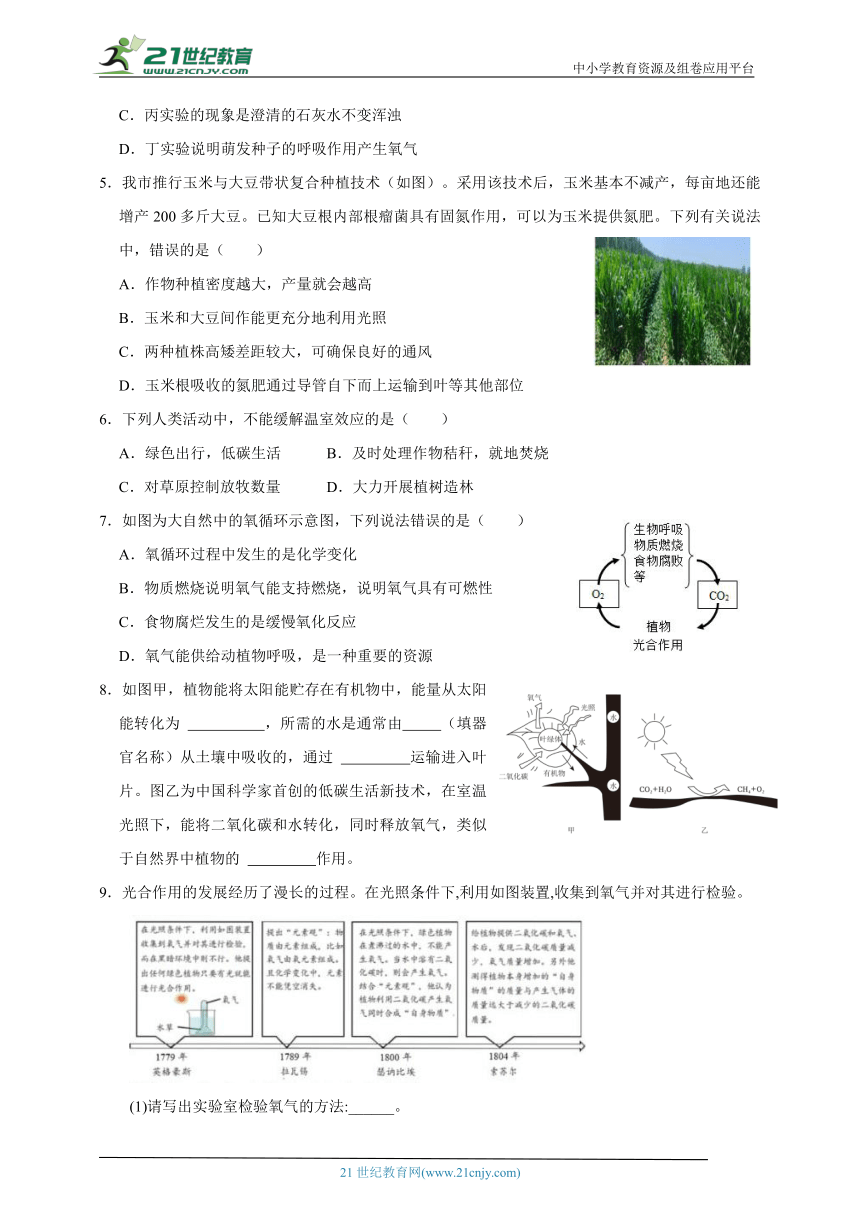

4.某同学设计并完成了如图所示的四个实验。下列叙述正确的是( )

A.甲实验前暗处理的目的是将叶片内的淀粉运走耗尽

B.乙实验收集的气体是二氧化碳

C.丙实验的现象是澄清的石灰水不变浑浊

D.丁实验说明萌发种子的呼吸作用产生氧气

5.我市推行玉米与大豆带状复合种植技术(如图)。采用该技术后,玉米基本不减产,每亩地还能增产200多斤大豆。已知大豆根内部根瘤菌具有固氮作用,可以为玉米提供氮肥。下列有关说法中,错误的是( )

A.作物种植密度越大,产量就会越高

B.玉米和大豆间作能更充分地利用光照

C.两种植株高矮差距较大,可确保良好的通风

D.玉米根吸收的氮肥通过导管自下而上运输到叶等其他部位

6.下列人类活动中,不能缓解温室效应的是( )

A.绿色出行,低碳生活 B.及时处理作物秸秆,就地焚烧

C.对草原控制放牧数量 D.大力开展植树造林

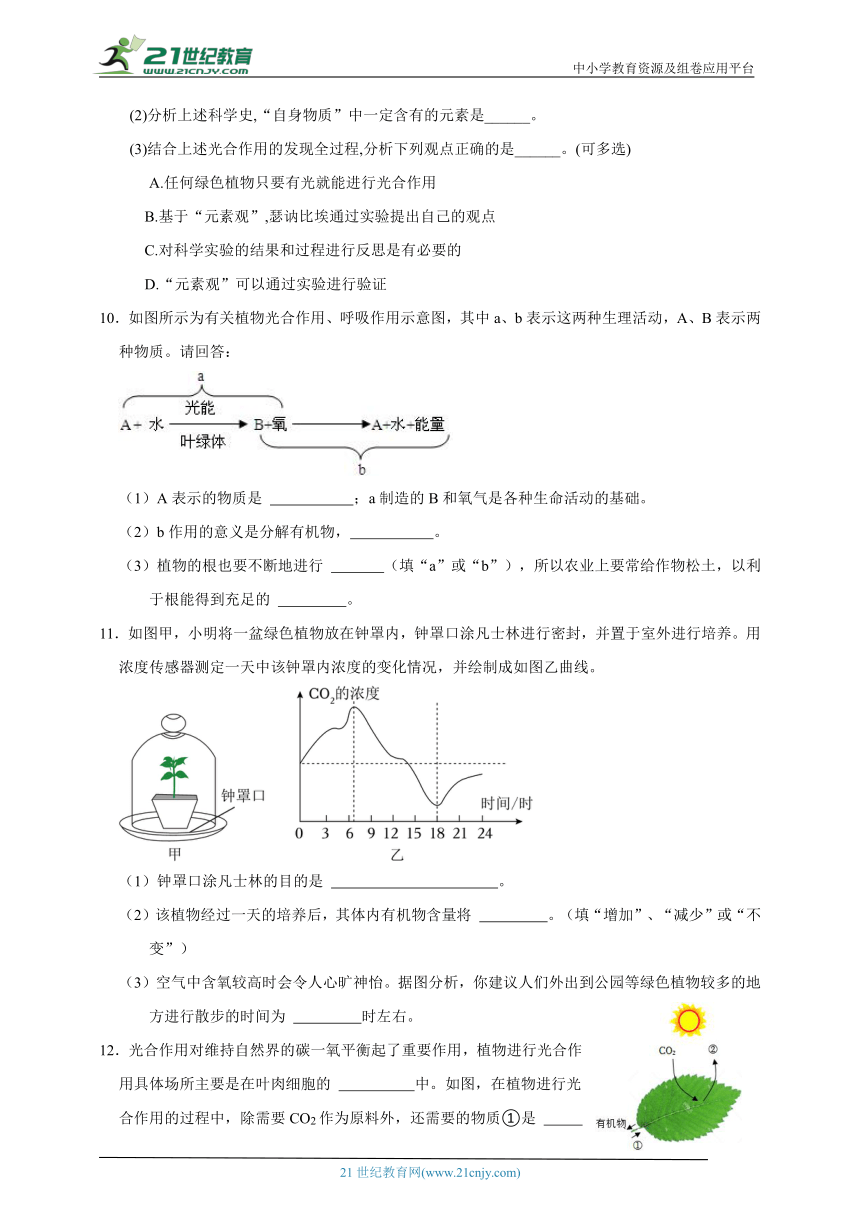

7.如图为大自然中的氧循环示意图,下列说法错误的是( )

A.氧循环过程中发生的是化学变化

B.物质燃烧说明氧气能支持燃烧,说明氧气具有可燃性

C.食物腐烂发生的是缓慢氧化反应

D.氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源

8.如图甲,植物能将太阳能贮存在有机物中,能量从太阳能转化为 ,所需的水是通常由 (填器官名称)从土壤中吸收的,通过 运输进入叶片。图乙为中国科学家首创的低碳生活新技术,在室温光照下,能将二氧化碳和水转化,同时释放氧气,类似于自然界中植物的 作用。

9.光合作用的发展经历了漫长的过程。在光照条件下,利用如图装置,收集到氧气并对其进行检验。

(1)请写出实验室检验氧气的方法:______。

(2)分析上述科学史,“自身物质”中一定含有的元素是______。

(3)结合上述光合作用的发现全过程,分析下列观点正确的是______。(可多选)

A.任何绿色植物只要有光就能进行光合作用

B.基于“元素观”,瑟讷比埃通过实验提出自己的观点

C.对科学实验的结果和过程进行反思是有必要的

D.“元素观”可以通过实验进行验证

10.如图所示为有关植物光合作用、呼吸作用示意图,其中a、b表示这两种生理活动,A、B表示两种物质。请回答:

(1)A表示的物质是 ;a制造的B和氧气是各种生命活动的基础。

(2)b作用的意义是分解有机物, 。

(3)植物的根也要不断地进行 (填“a”或“b”),所以农业上要常给作物松土,以利于根能得到充足的 。

11.如图甲,小明将一盆绿色植物放在钟罩内,钟罩口涂凡士林进行密封,并置于室外进行培养。用浓度传感器测定一天中该钟罩内浓度的变化情况,并绘制成如图乙曲线。

(1)钟罩口涂凡士林的目的是 。

(2)该植物经过一天的培养后,其体内有机物含量将 。(填“增加”、“减少”或“不变”)

(3)空气中含氧较高时会令人心旷神怡。据图分析,你建议人们外出到公园等绿色植物较多的地方进行散步的时间为 时左右。

12.光合作用对维持自然界的碳一氧平衡起了重要作用,植物进行光合作用具体场所主要是在叶肉细胞的 中。如图,在植物进行光合作用的过程中,除需要CO2作为原料外,还需要的物质①是 (填化学式)。植物光合作用的能量转化是将太阳能转化为 。

13.2022年在北京举办了第24届冬季奥林匹克运动会,如图甲是冬奥会标志性场馆“冰丝带”,该场馆利用无处不在的“空气能”为3000m2场馆供暖,从而实现每年减排二氧化碳160t,进而可缓解的环境问题是 ,如图乙是小科验证该问题的实验装置,在 (填“阳光”或“黑暗”)下一段时间后,可观察到水柱向 (填“左”或“右”)移动。

14.全球气候变暖已引起了全人类的关注,在汉斯出版社《可持续发展》期刊中,有论文收集了相关资料,试图回答怎样才能控制气温升高,下列措施中对控制气温升高不利的是( )

A.参与植树造林,扩大森林面积 B.乘坐公共交通工具或骑自行车出行

C.经常使用一次性筷子,方便生活 D.减少化石燃料燃烧,减少温室气体排放

15.碳循环和氧循环是自然界中的重要循环。下列说法不正确的是( )

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素质量均保持不变

C.微粒观:绿色植物的光合作用使自然界中的氧原子总数增加

D.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中O2和CO2含量的相对稳定

16.如图表示玉米的种植密度与光合作用及呼吸作用强度的关系曲线。为提高玉米的产量,最适合的种植密度是( )

A.a B.b C.c D.d

17.如图为某植物在适宜的条件下,CO2吸收速率与光照强度的关系图象.下列分析不正确的是( )

A.若温度降低,A点上移

B.B点时呼吸作用消耗的O2等于光合作用产生的O2

C.若CO2浓度升高,C点左移

D.在C点该植物每小时光合作用合成的葡萄糖总量为30mg

18.如图是某植物在夏季一天24小时内呼吸作用和光合作用的活动强度变化曲线,根据如图所示分析合理的是( )

A.ad之间表示光合作用弱于呼吸作用

B.b点时刻是一天中该植物有机物含量最多的时刻

C.曲线Ⅱ为植物的光合作用变化曲线

D.bc段活动强度减弱是温度太高,气孔关闭造成的

19.“绿叶在光下制造淀粉”的实验中,经过图一所示的暗处理后,下列叙述中不正确的是( )

A.图二中遮光部分和未遮光部分形成对照

B.图三的作用是褪去叶片中的绿色

C.图四中遮光部分滴加碘酒后变蓝色

D.此实验的结论是光合作用需要光,光合作用能产生淀粉

20.黑暗条件下,将金鱼藻放在4支盛有水的试管中,再分组放置在离白炽灯不同距离处。打开白炽灯,一段时间后统计到的气泡数目如图所示。下列叙述错误的是( )

A.试管与灯的距离代表光照的强度

B.每组实验需重复多次,求平均值

C.产生的气泡数与距离大小呈正比

D.若关闭灯源,所得数据将有变化

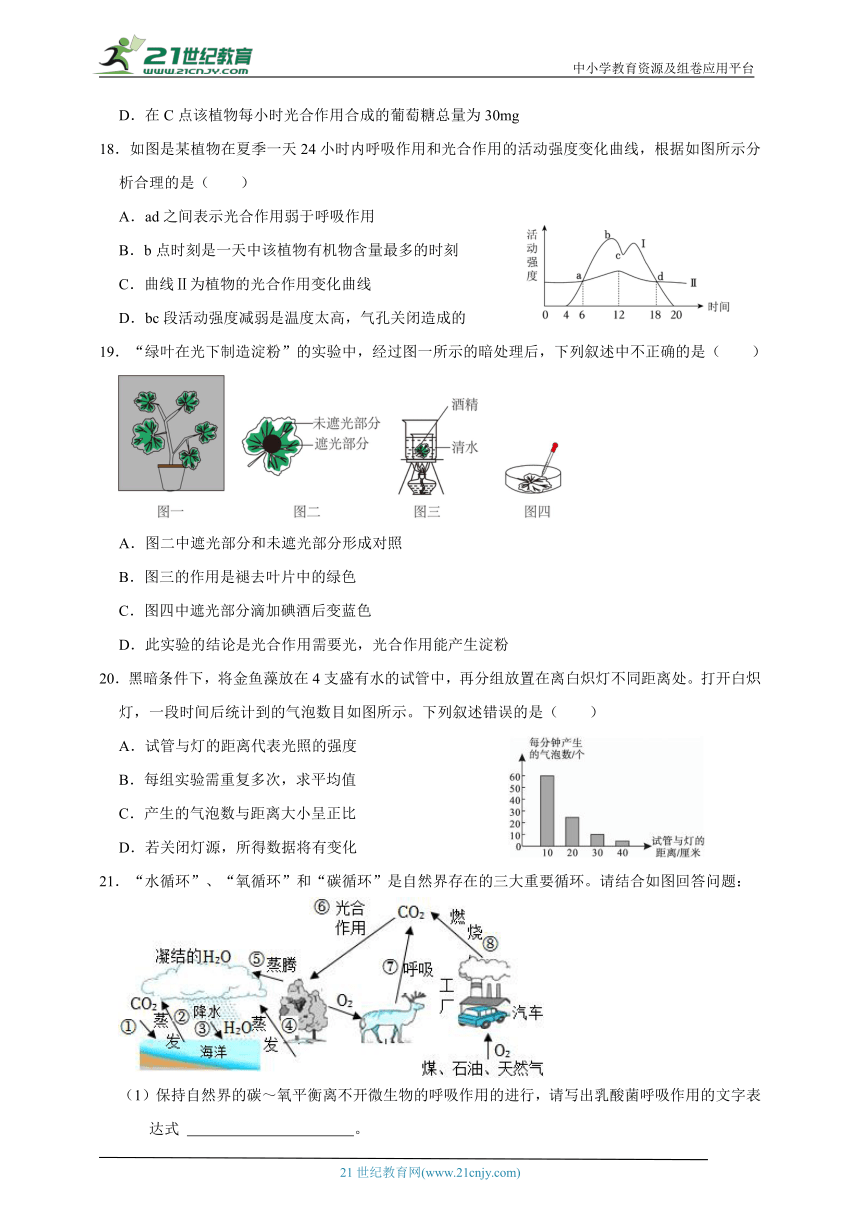

21.“水循环”、“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。请结合如图回答问题:

(1)保持自然界的碳~氧平衡离不开微生物的呼吸作用的进行,请写出乳酸菌呼吸作用的文字表达式 。

(2)关于碳循环和氧循环,说法正确的是 (填字母序号)。

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

D.微粒观:绿色植物的作用是使自然界中的氧原子总数增加

(3)自然界中的碳循环主要是通过二氧化碳来实现的,图中消耗二氧化碳的途径有 (填数字序号)。近年来,大气中的二氧化碳不断增加,导致温室效应加剧。因此人类要积极采取措施以维持循环体系中的二氧化碳的相对平衡,请你说出降低二氧化碳排放量的具体措施

(列举1项即可)。

22.“碳达峰”指CO2排放量不再增加,“碳中和”指CO2排放量与减少量相等。我国科研人员利用二氧化碳、氢气等物质合成了葡萄糖和脂肪酸,大致原理如图所示。

这一技术如果能应用和推广,将“工厂化”地吸收和利用二氧化碳,有效助力“碳达峰”、“碳中和”目标的实现。完成下列问题。

(1)利用二氧化碳最终合成葡萄糖和脂肪酸的过程类似绿色植物的 (选填“呼吸作用”、“光合作用”或“蒸腾作用”)。

(2)下列做法有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标的是 。

A.植树造林 B.少用一次性筷子 C.提倡绿色出行

23.温度为22℃时某种植物CO2吸收量随光照强度变化情况如图所示。

(1)当光照强度为 时(选填“n1”或“n2”),该植物的光合速率与呼吸速率相同。

(2)在光照强度达到n3之前,影响该植物光合作用的主要环境因素是 。

24.在研究植物光合作用的实验中,某研究小组在密封的容器A中充入足量的含有同位素14C的14CO2。随着时间的推移,发现该植物的不同器官相继出现了同位素14C(如甲图,黑色部分表示检测到同位素14C的部位),据此回答:

(1)CO2进入到叶片中发生的主要变化的文字表达式为 。

(2)图乙表示某一植株一天内不同时刻的光合作用和呼吸作用的相对强度。在不同时刻从该植物上取下大小相同的一片叶圆片烘干称其质量,如图丙,则测得质量最大的取片时刻为 。

A.8点 B.11点 C.17点 D.19点

25.如图甲是测定光合作用速率的装置示意图,放一段鲜绿叶和CO2缓冲液(作用:使装置内的CO2浓度保持稳定)。在不同的光照条件下,测得装置甲中平均1小时气体体积变化如图乙所示。(本次实验假定绿叶呼吸作用强度不变)

(1)本实验目的是测定绿叶光合作用时 的速率(选填“吸收二氧化碳”或“放出氧气”)。

(2)该实验没有设置对照组,因此实验数据不能准确反映真实情况。请设置此实验的对照实验 。

(3)由于外界温度、压强的改变会导致气体体积变化。当光照强度10kLx时,在对照实验装置中气体每小时体积增大4mL。那么,这片绿叶平均1h光合作用产生氧气的体积为 mL。

26.如图为一天内大气中二氧化碳浓度变化的图像,据图回答下列问题。

(1)P点表示的意义是 。

(2)大气中二氧化碳浓度下降是由于 。

(3)根据图中的信息,农民为了提高农作物的产量,可以采用的方法有 。

27.根据如图所示装置,回答下列问题:

(1)往盛有水草的锥形瓶里加入二氧化碳释放剂(假设能保持装置内二氧化碳浓度恒定),关闭 活塞,将装置置于光照下一段时间,水草表面不断有气泡产生,实验过程中U形管左侧的液柱会 (选填“下降”“不变”或“上升”)。

(2)用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量,理由是 。

28.光合作用是植物体重要的生命活动,而科学家对光合作用的研究事实上经历了漫长的历程。以下是历程中的部分资料:

资料一:1754年,瑞士哲学家邦内特发现,当用光照射淹没在水中的植物时,植物的叶片上会产生大量气泡,并通过比较相同时间内的气泡数量来反应光合作用的速率(如图甲)。

资料二:1881年,恩格尔曼用水绵做实验。把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境里,

然后用极细的光束照射水绵,通过显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中,如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围(如图乙)。

(1)邦内特实验中叶片上出现的大量气泡中主要含有的气体是 。

(2)恩格尔曼的实验证明了植物光合作用需要的条件是 。

(3)在恩格尔曼的实验中,他将临时装片放在没有空气的环境中的原因是 。

29.BTB(溴麝香草酚蓝)水溶液颜色变化可反映出水中二氧化碳含量变化,原理如图1所示。某兴趣小组根据这一原理,用黑藻探究光合作用是否以二氧化碳作为原料,实验步骤和结果如图2所示。

(1)根据甲、乙两组的实验结果,请从植物生命活动角度分析甲组BTB水溶液颜色呈现蓝绿色

的原因: 。

(2)有同学质疑,光照是否会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。为探究这个问题,该小组接下来需要进行的实验操作是:另取一支试管丙, ,在光照下静置一段时间后观察。若BTB水溶液颜色呈现 ,则证明光照不会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。

30.为了探究绿叶能否在光下制造有机物,小科同学进行了实验,实验过程如图所示。

放在黑暗处一昼夜

(1)步骤①的目的是 。

(2)步骤②中,用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,目的是设置 。

(3)步骤④中,大烧杯中的M液体和小烧杯中的N液体依次是 (填字母)。

A.酒精、酒精 B.酒精、清水 C.清水、酒精 D.清水、清水

答案

1.解:植物在光合作用时二氧化碳、水氧气等是必不可少的,所以植物要想生长茂盛必须有二氧化碳、水、氧气,且过量二氧化碳可以使植物更茂盛。

A中雪碧是碳酸饮料二氧化碳被压缩在里面,所易雪碧可以提供足够的二氧化碳。

B中氢氧化钠可以与二氧化碳反应,所以B中二氧化碳最少。

C浓硫酸可以做干燥剂,因为浓硫酸可以吸水,所以C中水最少。

D中植物的环境与室外环境差不多。

综上植物的生长环境A中植物应该生长最茂盛。

故选:A。

2.解:实验步骤:暗处理→部分光照→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色

(1)暗处理:将盆栽的天竺葵放到黑暗处一昼夜,目的是把叶片中的淀粉转运和消耗。这样就说明了,实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。

(2)部分遮光:用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,然后移到阳光下照射。是为了设置对照。此实验中的变量是光照。目的:看看照光的部位和不照光的部位是不是都能制造淀粉。

(3)几小时后,摘下叶片,去掉遮光的纸片。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色。

(4)用清水漂洗叶片,再把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液。稍停片刻,用清水冲掉碘液,观察叶片颜色发生的变化。被黑纸片遮盖的部分没有变蓝色,未遮光部分变成蓝色,淀粉遇碘变蓝色。这说明,光是光合作用的条件,绿叶在光下制造淀粉。综上所述,只有选项C正确。

故选:C。

3.解:AB、叶片之前均经过暗处理,消耗叶片中的有机物,因此叶片不储存有淀粉和葡萄糖,AB不符合题意。

C、光合作用的必备条件是光,整个实验过程没有光,叶子不能进行光合作用产生淀粉,C不符合题意。

D、实验后,浮在水面上的叶片呈白色或浅黄色,浮在葡萄糖溶液面上的叶片呈蓝色,说明浮在葡萄糖溶液面上的叶片吸收了葡萄糖,并使之转变为淀粉,淀粉遇碘变蓝色,D符合题意。

故选:D。

4.解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,”实验前,甲装置都要放在黑暗处一昼夜,目的是阻止植物进行光合作用,同时利用呼吸作用将叶片内原有的淀粉运走耗尽,A正确。

B、取一些金鱼藻,放在盛有清水的大烧杯中。在金鱼藻上面倒罩一短颈玻璃漏斗,漏斗颈上套上灌满清水的玻璃管。将上述装置移至阳光下照射,并观察现象。待气体充满试管的1/2时,取出玻璃管,迅速将快要熄灭的细木条插进管内,观察现象。管内的气体能使快要熄灭的细木条猛烈的燃烧起来。原因是氧气能助燃,能使快要熄灭的细木条重新燃烧,表明产生的气体是氧气,B错误。

C、萌发的种子呼吸作用十分旺盛,通过呼吸作用产生大量二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,所以丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊,C错误。

D、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,D错误。

故选:A。

5.解:A、作物种植密度大,叶片互相遮挡,只有上面叶片能进行光合作用制造有机物,而下面大部分叶片得不到光照,不能进行光合作用制造有机物,反而还会通过呼吸作用分解有机物,产量就会降低,所以农作物要合理密植。A错误。

B、将玉米和大豆间作种植,可以充分利用光能,提高光合作用效率。B正确。

C、两种植物高矮差距较大,可确保良好的通风,这样能增加二氧化碳的含量,提高光合作用效率,C正确。

D、植物通过根吸收土壤中的水分和无机盐,并通过根、茎、叶的导管运输到植物体的各个部分,D正确。

故选:A。

6.解:A、绿色出行,低碳生活,可以减少二氧化碳的排放,可以缓解温室效应,故正确;

B、及时处理作物秸秆,就地焚烧,会产生大量的二氧化碳,不能缓解温室效应,故错误;

C、对草原控制放牧数量,保护植被,有利于光合作用进行,可以缓解温室效应,故正确;

D、大力开展植树造林,有利于光合作用进行,可以缓解温室效应,故正确;

故选:B。

7.解:

A、氧循环过程中伴随着光合作用和呼吸作用,都有新的物质生成,发生的是化学变化,故A说法正确;

B、氧气具有助燃性能支持燃烧,本身不能燃烧,不具有可燃性,故B说法错误;

C、食物腐烂过程中有氧气参加反应,发生的是缓慢氧化反应,故C说法正确;

D、氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源,故D说法正确。

故选:B。

8.解:绿色植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。植物进行光合作用所需的水分由根从土壤中吸收,再由导管运输到茎、叶等器官,供植株进行光合作用利用。光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气;呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳,自然界中将二氧化碳转化为氧气的唯一途径就是光合作用,所以图乙在室温光照下,能将二氧化碳和水转化,同时释放氧气,类似于自然界中植物的光合作用。

故答案为:化学能;根;导管;光合

9.(1)氧气能使带火星的小木条复燃,则实验室检验氧气的方法为:将带火星的小木条伸入集气瓶中,若小木条复燃则为氧气,故答案为:将带火星的小木条伸入集气瓶中,若小木条复燃则为氧气;

(2)化学反应前后元素的种类不发生变化,则自身物质中一定含有碳、氢元素,故答案为:碳、氢元素(或C、H);

(3)A、根据题干信息可知,绿色植物在煮沸过的水中不能进行光合作用,故选项说法错误; B、1800年瑟讷比埃,基于“元素观”通过实验提出自己的观点,故选项说法正确; C、对科学实验的结果和过程进行反思是有必要的,这样才能得出准确的结论,故选项说法正确; D、“元素观”可以通过实验进行验证,故选项说法正确;

故选:BCD。

10.解:(1)绿色植物利用光能,通过叶绿体,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物(主要是淀粉),并且释放出能量的过程,就是绿色植物的光合作用。A表示的物质是二氧化碳;a光合作用制造的B有机物和氧气是各种生命活动的基础。

(2)细胞内的有机物在氧气的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过程,叫做呼吸作用。b呼吸作用的意义是分解有机物,释放能量。

(3)植物的根也要不断地进行b呼吸作用,所以农业上要常给作物松土,以利于根能得到充足的氧气。

故答案为:(1)二氧化碳

(2)释放能量

(3)b;氧气

11.解:(1)凡士林不透气,钟罩口涂凡士林的目的是起到密封的作用,切断植物与外界大气的气体交换。

(2)光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳;光合作用制造有机物,呼吸作用分解有机物。绿色植物放在钟罩内,钟罩口涂凡士林进行密封,结合曲线图可知,该植物经过一天的培养后,24时刻装置内的二氧化碳浓度低于0时刻的二氧化碳浓度,说明植物总光合作用强度大于总呼吸作用强度,其体内有机物含量将增加。

(3)光合作用需要光,呼吸作用有光无光都可进行;光合作用释放氧气,呼吸作用吸收氧气。图二中6点~18点,光合作用的强度大于呼吸作用的强度,植物不断吸收二氧化碳、释放氧气,因此18点时,林中的氧气浓度最高。空气中含氧较高时会令人心旷神怡。所以,建议人们外出到公园等绿色植物较多的地方进行散步的时间为18时左右。

故答案为:

(1)起到密封的作用,切断植物与外界大气的气体交换

(2)增加

(3)18

12.解:图示表示的是光合作用的过程,场所主要是在叶肉细胞的叶绿体里。绿色植物的光合作用是把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,因此在植物进行光合作用的过程中,除需要CO2作为原料外,还需要的物质①是H2O。植物光合作用的能量转化是将太阳能转化为化学能。

故答案为:

叶绿体;H2O;化学能

13.解:二氧化碳所引起的环境问题主要是温室效应,由于二氧化碳的吸热能力强,在阳光下一段时间后,吸收的热量多,气体膨胀,压强增大,从而水柱会往左移动。

故答案为:温室效应;阳光;左。

14.解:A、参与植树造林,扩大森林面积,可以增加植物对二氧化碳的吸收、固定,减缓温室效应,对控制气温升高有利,故选项错误。

B、乘坐公共交通工具或骑自行车出行,能减少二氧化碳的排放,减缓温室效应,对控制气温升高有利,故选项错误。

C、经常使用一次性筷子,增加了森林的砍伐,而树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,对控制气温升高不利,故选项正确。

D、减少化石燃料燃烧,减少温室气体排放,对控制气温升高有利,故选项错误。

故选:C。

15.解:A.人呼吸作用是将氧气转化为二氧化碳,因此每个人都在参与碳、氧循环,故A正确;

B.化学反应前后元素种类不变,所以碳、氧循环过程中各元素守恒,故B正确;

C.化学反应前后原子的种类、数目不变,故C错误;

D.碳燃烧使氧气减少二氧化碳增加,植物吸收二氧化碳产生氧气,使得氧气和二氧化碳含量相对平衡,故D正确。

故选:C。

16.解:由图可知种植密度为b时,光合作用强度和呼吸作用的强度差最大,植物体内积累的有机物最多,此时光合作用效率最高,能充分地利用太阳能。

故选:B。

17.解:A、由于该植物在适宜的自然条件下,因此温度是适宜的,而温度降低呼吸作用强度将降低,因此A点上移,A正确。

B、B点时净光合作用速率为0,表示呼吸作用消耗的O2等于光合作用产生的O2,B正确。

C、超过C点以后,CO2吸收速率不再增加,表示已经达到光饱和点,此时光照强度不再是限制因素,限制因素为CO2浓度,所以若CO2浓度升高,C点应向右移动,C错误。

D、总光合量=净光合量+呼吸量,在C点该植物每小时吸收的CO2量为36+8=44,所以该植物每小时光合作用合成的葡萄糖总量为44×180÷264=30mg,D正确。

故选:C。

18.解:A、曲线Ⅰ表示光合作用,曲线Ⅱ表示呼吸作用,ad之间曲线Ⅰ高于曲线Ⅱ,所以ad之间表示光合作用强于呼吸作用,A错误。

B、ad之间,植物的表示光合作用强于呼吸作用,有机物的储存大于有机物的消耗;d点之时,植物的表示光合作用强度等于呼吸作用强度,有机物的储存等于有机物的消耗;d点之后,植物的光合作用弱于呼吸作用,有机物的储存小于有机物的消耗。所以,d点时刻是一天中该植物有机物含量最多的时刻,B错误。

C、曲线Ⅱ在一天中均可进行,因此曲线Ⅱ表示呼吸作用,C错误。

D、bc段在中午12点左右,光照强,温度高,叶片上的一部分保卫细胞失水皱缩,气孔部分关闭,影响二氧化碳进入叶片,所以bc段光合作用强度减弱,D正确。

故选:D。

19.解:A、图二中遮光部分和未遮光部分形成对照,实验变量是光照,A正确。

B、图三小烧杯中酒精的作用是溶解叶绿素。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素,便于观察,所以酒精的作用是褪去叶片中的绿色,B正确。

C、叶片的遮光部分没有光不能进行光合作用制造淀粉,因此图四中遮光部分滴加碘液后不变蓝色,C错误。

D、见光的绿叶在光下制造了淀粉,未见光的绿叶不能制造淀粉,因此此实验的结论是光合作用需要光,光合作用的产物是淀粉,D正确。

故选:C。

20.解:AC、从实验现象得出的数据可知,距离灯越近,金鱼藻产生的氧气(气泡)就越多,由于距离近光照会变强,距离远光照会变弱,所以这一现象说明,试管与灯的距离代表光照的强度,产生的气泡数与距离大小呈反比,A正确,C错误。

B、为避免实验的偶然性,减少实验误差,每组实验需重复多次,求平均值,C正确。

D、从曲线图中的数据可知,光照强度不同,产生的气泡数目不同,若关闭灯源,所得数据将有变化,D正确。

故选:C。

21.解:(1)乳酸菌呼吸作用的文字表达式为:葡萄糖乳酸+能量(少量);

(2)A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环,A正确;

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,化合价发生改变,如光合作用中,氧元素的化合价发生了改变,故错误;

C.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定,C正确;

D.微粒观:由质量守恒定律可知,化学反应中原子的种类与数目保持不变,D错误;

故选:AC;

(3)自然界中的碳循环主要是通过CO2来实现的。图中⑥是自然界中消耗CO2的主要途径,其名称为光合作用;除此以外,自然界中消耗CO2的另一主要途径为海水吸收,即图中的①;低碳生活的做法有:少开私家车,植树造林等。

故答案为:

(1)葡萄糖乳酸+能量(少量);

(2)AC;

(3)①⑥;少开私家车(合理即可)。

22.解:(1)绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气,因此该过程类似于绿色植物的光合作用;故答案为:光合作用;

(2)A.植树造林可以加大二氧化碳吸收量,降低大气中二氧化碳的浓度,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

B.少用一次性筷子可以减少树木的砍伐,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

C.提倡绿色出行可以减少化石燃料的使用,从而减少二氧化碳的排放,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

故答案为:ABC。

23.解:(1)结合分析可知,光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。由图可知,当光照强度为n1时,CO2吸收量为0,此时植物的光合速率与呼吸速率相同,吸收的二氧化碳和释放的二氧化碳相抵。

(2)由图可知,在光照强度达到n3之前,CO2吸收量随光照强度增大;光照强度达到n3之后,CO2吸收量不再变化。可见在光照强度达到n3之前,影响该植物光合作用的主要环境因素是光照强度。

故答案为:(1)n1;

(2)光照强度。

24.解:(1)CO2在叶肉细胞的叶绿体中,在光照的条件下,与水一起被合成为储存着能量的有机物,即CO2进入到叶片中发生的主要变化是光合作用,文字表达式为:二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧气。

(2)图乙中,8~17点,光合作用强度大于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物小于呼吸作用消耗的有机物;17点,光合作用强度和呼吸作用强度正好相等;17点后,光合作用强度小于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物小于呼吸作用消耗的有机物,植物体内积累的有机物逐渐减少。所以,在不同时刻从该植物上取下大小相同的一片叶圆片烘干称其质量,测得质量最大的取片时刻为17点。

故答案为:(1)二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧气;

(2)C。

25.解:(1)光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳;光合作用释放氧气,呼吸作用吸收氧气。本实验中,二氧化碳缓冲液能够使装置内的二氧化碳浓度保持稳定。因此红色液滴的移动主要是装置内氧气的变化引起。可见,本实验目的是测定绿叶光合作用时放出氧气的速率。

(2)在对照实验中,通常把接受实验变量处理的对象组叫实验组,把不接受实验变量处理的对象组叫对照组。该实验的变量是新鲜绿叶,因此设置此实验的对照实验是:其他条件相同,选择与甲装置相同的装置和试剂,但不放新鲜绿叶。

(3)光合作用产生的总氧气=释放到外界的氧气+呼吸消耗的氧气。根据图2可知,光照强度为零时,植物不进行光合作用,能进行呼吸作用消耗氧气(50mL/h)。当光照强度10千勒克斯时,植物释放的氧气是100mL/h。由于外界温度、压强的改变会导致气体体积变化。当光照强度10千勒克斯时,在对照实验装置中气体每小时体积增大4mL。可见,这片绿叶平均1h光合作用产生氧气的体积为:100+50﹣4=146mL。

故答案为:

(1)放出氧气

(2)其他条件相同,与甲装置相同的装置和试剂,但不放新鲜绿叶

(3)146

26.解:(1)光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。图中P点二氧化碳的浓度达到最高点,表示绿色植物呼吸作用释放二氧化碳等于光合作用吸收的二氧化碳量,所以P点表示的意义是光合作用与呼吸作用强度相等。

(2)图中6﹣18时,由于光合作用强度大于呼吸作用强度,所以二氧化碳浓度逐渐下降。

(3)光是光合作用的必要条件,根据图中的信息,增加光照时间,能促进光合作用,提高作物产量。

故答案为:(1)光合作用与呼吸作用强度相等

(2)光照增强,使光合作用强度大于呼吸作用

(3)增加光照时间

27.解:(1)将装置置于光照下一段时间后,绿色植物进行光合作用释放氧气,装置中的气体增加,压强增大,U型管左侧的液柱下降,后侧液柱上升;

(2)该装置中的绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉,所以用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量。

故答案为:

(1)下降;

(2)绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉。

28.解:(1)水绵通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气,因此叶片上出现的大量气泡中主要含有的气体是氧气。

(2)通过题目中的信息:恩吉尔曼把载有水绵和好氧性细菌的临时装片放在无空气的黑暗环境里,用极细的光束照射水绵。显微观察发现,好氧性细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近;如将上述装片完全暴光,则好氧性细菌集中在叶绿体所有受光部位周围.可知:好氧细菌只集中在叶绿体照光部位,说明这些部位释放了氧气,即水绵的这些部位进行了光合作用,从而说明光合作用的场所是叶绿体。

(3)在恩格尔曼的实验中,为了排除空气中氧气对好氧细菌的干扰,他将临时装片放在没有空气的环境中。

故答案为:(1)氧气;

(2)光;

(3)排除空气中氧气对好氧细菌的干扰。

29.解:(1)甲黑藻进行光合作用吸收了二氧化碳,二氧化碳减少使BTB水溶液变为蓝绿色;乙黑藻在黑暗环境中进行呼吸作用释放二氧化碳,二氧化碳增加使BTB水溶液变为黄色,因此比较甲、乙组实验结果,说明黑藻光合作用吸收了水中的二氧化碳。

(2)光照是否会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少,实验唯一不同的变量是光照。因此,为回应这一质疑,应在上述实验基础上补充一组实验,和甲形成对照试验。实验方案是:取一支相同的试管丙,向BTB水溶液中吹入气体至溶液颜色变为黄色,不加入黑藻,置于光照条件下一段时间,观察溶液颜色变化。若BTB水溶液颜色呈现黄色,则证明光照不引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。

故答案为:

(1)甲黑藻进行光合作用吸收了二氧化碳,二氧化碳减少使BTB水溶液变为蓝绿色

(2)向BTB水溶液中吹入气体至溶液颜色变为黄色,不加入黑藻;黄色

30.解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,“步骤①中”,把天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是将叶片中原有淀粉转运或耗尽。

(2)步骤②中,用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,是为了形成对照实验,实验变量是光照。

(3)把叶片放入盛有酒精的小烧杯中水浴加热,所以步骤④中,大烧杯中的M液体和小烧杯中的N液体依次是清水、酒精。其目的是使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色,酒精变为绿色。

故答案为:(1)让叶片内原有的有机物运走消耗掉

(2)对照实验

(3)C

基础精炼

拔高训练

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版八下科学专题12 光合作用与碳氧循环

1.为探究植物光合作用的原理,某校学生设计了如下实验装置,在同样条件下,你预测数天后植物生长最茂盛的是( )

A. B. C. D.

2.检验绿叶在光下是否产生淀粉,正确的方法是( )

A.从植物体上取下一片绿叶,点上碘液就能检验

B.随意取一片叶,将叶片脱色后用碘液检验

C.取进行遮光处理后的叶,将该叶脱色后用碘液检验

D.取进行遮光处理后的叶,点上碘液检验

3.把带有叶子的枝条插在水中,放置于暗室里两天,用打孔器在取下的叶子上打圆孔,把所得的叶子圆片分为两等份,一份放在水中,另一份放入5%的葡萄糖溶液中,并让叶片背面朝液面,漂浮在液面上,继续放置于暗室里两天,然后把这些叶片放入温水中几分钟后取出,再放入70℃的酒精中浸泡1h以上,取出叶片放入水中漂洗,再浸入稀碘液中几秒钟后取出,用蒸馏水洗去碘液,观察叶片颜色的变化,浮在水面上的叶片呈白色或浅黄色,而浮在葡萄糖溶液面上的叶片呈蓝色。推断其原因可能是( )

A.实验前,叶子已储藏了淀粉

B.实验前,叶子已储藏了葡萄糖

C.实验前,叶子已进行了光合作用产生了淀粉

D.实验时,叶片吸收了葡萄糖,并使之转变为淀粉

4.某同学设计并完成了如图所示的四个实验。下列叙述正确的是( )

A.甲实验前暗处理的目的是将叶片内的淀粉运走耗尽

B.乙实验收集的气体是二氧化碳

C.丙实验的现象是澄清的石灰水不变浑浊

D.丁实验说明萌发种子的呼吸作用产生氧气

5.我市推行玉米与大豆带状复合种植技术(如图)。采用该技术后,玉米基本不减产,每亩地还能增产200多斤大豆。已知大豆根内部根瘤菌具有固氮作用,可以为玉米提供氮肥。下列有关说法中,错误的是( )

A.作物种植密度越大,产量就会越高

B.玉米和大豆间作能更充分地利用光照

C.两种植株高矮差距较大,可确保良好的通风

D.玉米根吸收的氮肥通过导管自下而上运输到叶等其他部位

6.下列人类活动中,不能缓解温室效应的是( )

A.绿色出行,低碳生活 B.及时处理作物秸秆,就地焚烧

C.对草原控制放牧数量 D.大力开展植树造林

7.如图为大自然中的氧循环示意图,下列说法错误的是( )

A.氧循环过程中发生的是化学变化

B.物质燃烧说明氧气能支持燃烧,说明氧气具有可燃性

C.食物腐烂发生的是缓慢氧化反应

D.氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源

8.如图甲,植物能将太阳能贮存在有机物中,能量从太阳能转化为 ,所需的水是通常由 (填器官名称)从土壤中吸收的,通过 运输进入叶片。图乙为中国科学家首创的低碳生活新技术,在室温光照下,能将二氧化碳和水转化,同时释放氧气,类似于自然界中植物的 作用。

9.光合作用的发展经历了漫长的过程。在光照条件下,利用如图装置,收集到氧气并对其进行检验。

(1)请写出实验室检验氧气的方法:______。

(2)分析上述科学史,“自身物质”中一定含有的元素是______。

(3)结合上述光合作用的发现全过程,分析下列观点正确的是______。(可多选)

A.任何绿色植物只要有光就能进行光合作用

B.基于“元素观”,瑟讷比埃通过实验提出自己的观点

C.对科学实验的结果和过程进行反思是有必要的

D.“元素观”可以通过实验进行验证

10.如图所示为有关植物光合作用、呼吸作用示意图,其中a、b表示这两种生理活动,A、B表示两种物质。请回答:

(1)A表示的物质是 ;a制造的B和氧气是各种生命活动的基础。

(2)b作用的意义是分解有机物, 。

(3)植物的根也要不断地进行 (填“a”或“b”),所以农业上要常给作物松土,以利于根能得到充足的 。

11.如图甲,小明将一盆绿色植物放在钟罩内,钟罩口涂凡士林进行密封,并置于室外进行培养。用浓度传感器测定一天中该钟罩内浓度的变化情况,并绘制成如图乙曲线。

(1)钟罩口涂凡士林的目的是 。

(2)该植物经过一天的培养后,其体内有机物含量将 。(填“增加”、“减少”或“不变”)

(3)空气中含氧较高时会令人心旷神怡。据图分析,你建议人们外出到公园等绿色植物较多的地方进行散步的时间为 时左右。

12.光合作用对维持自然界的碳一氧平衡起了重要作用,植物进行光合作用具体场所主要是在叶肉细胞的 中。如图,在植物进行光合作用的过程中,除需要CO2作为原料外,还需要的物质①是 (填化学式)。植物光合作用的能量转化是将太阳能转化为 。

13.2022年在北京举办了第24届冬季奥林匹克运动会,如图甲是冬奥会标志性场馆“冰丝带”,该场馆利用无处不在的“空气能”为3000m2场馆供暖,从而实现每年减排二氧化碳160t,进而可缓解的环境问题是 ,如图乙是小科验证该问题的实验装置,在 (填“阳光”或“黑暗”)下一段时间后,可观察到水柱向 (填“左”或“右”)移动。

14.全球气候变暖已引起了全人类的关注,在汉斯出版社《可持续发展》期刊中,有论文收集了相关资料,试图回答怎样才能控制气温升高,下列措施中对控制气温升高不利的是( )

A.参与植树造林,扩大森林面积 B.乘坐公共交通工具或骑自行车出行

C.经常使用一次性筷子,方便生活 D.减少化石燃料燃烧,减少温室气体排放

15.碳循环和氧循环是自然界中的重要循环。下列说法不正确的是( )

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素质量均保持不变

C.微粒观:绿色植物的光合作用使自然界中的氧原子总数增加

D.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中O2和CO2含量的相对稳定

16.如图表示玉米的种植密度与光合作用及呼吸作用强度的关系曲线。为提高玉米的产量,最适合的种植密度是( )

A.a B.b C.c D.d

17.如图为某植物在适宜的条件下,CO2吸收速率与光照强度的关系图象.下列分析不正确的是( )

A.若温度降低,A点上移

B.B点时呼吸作用消耗的O2等于光合作用产生的O2

C.若CO2浓度升高,C点左移

D.在C点该植物每小时光合作用合成的葡萄糖总量为30mg

18.如图是某植物在夏季一天24小时内呼吸作用和光合作用的活动强度变化曲线,根据如图所示分析合理的是( )

A.ad之间表示光合作用弱于呼吸作用

B.b点时刻是一天中该植物有机物含量最多的时刻

C.曲线Ⅱ为植物的光合作用变化曲线

D.bc段活动强度减弱是温度太高,气孔关闭造成的

19.“绿叶在光下制造淀粉”的实验中,经过图一所示的暗处理后,下列叙述中不正确的是( )

A.图二中遮光部分和未遮光部分形成对照

B.图三的作用是褪去叶片中的绿色

C.图四中遮光部分滴加碘酒后变蓝色

D.此实验的结论是光合作用需要光,光合作用能产生淀粉

20.黑暗条件下,将金鱼藻放在4支盛有水的试管中,再分组放置在离白炽灯不同距离处。打开白炽灯,一段时间后统计到的气泡数目如图所示。下列叙述错误的是( )

A.试管与灯的距离代表光照的强度

B.每组实验需重复多次,求平均值

C.产生的气泡数与距离大小呈正比

D.若关闭灯源,所得数据将有变化

21.“水循环”、“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。请结合如图回答问题:

(1)保持自然界的碳~氧平衡离不开微生物的呼吸作用的进行,请写出乳酸菌呼吸作用的文字表达式 。

(2)关于碳循环和氧循环,说法正确的是 (填字母序号)。

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

D.微粒观:绿色植物的作用是使自然界中的氧原子总数增加

(3)自然界中的碳循环主要是通过二氧化碳来实现的,图中消耗二氧化碳的途径有 (填数字序号)。近年来,大气中的二氧化碳不断增加,导致温室效应加剧。因此人类要积极采取措施以维持循环体系中的二氧化碳的相对平衡,请你说出降低二氧化碳排放量的具体措施

(列举1项即可)。

22.“碳达峰”指CO2排放量不再增加,“碳中和”指CO2排放量与减少量相等。我国科研人员利用二氧化碳、氢气等物质合成了葡萄糖和脂肪酸,大致原理如图所示。

这一技术如果能应用和推广,将“工厂化”地吸收和利用二氧化碳,有效助力“碳达峰”、“碳中和”目标的实现。完成下列问题。

(1)利用二氧化碳最终合成葡萄糖和脂肪酸的过程类似绿色植物的 (选填“呼吸作用”、“光合作用”或“蒸腾作用”)。

(2)下列做法有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标的是 。

A.植树造林 B.少用一次性筷子 C.提倡绿色出行

23.温度为22℃时某种植物CO2吸收量随光照强度变化情况如图所示。

(1)当光照强度为 时(选填“n1”或“n2”),该植物的光合速率与呼吸速率相同。

(2)在光照强度达到n3之前,影响该植物光合作用的主要环境因素是 。

24.在研究植物光合作用的实验中,某研究小组在密封的容器A中充入足量的含有同位素14C的14CO2。随着时间的推移,发现该植物的不同器官相继出现了同位素14C(如甲图,黑色部分表示检测到同位素14C的部位),据此回答:

(1)CO2进入到叶片中发生的主要变化的文字表达式为 。

(2)图乙表示某一植株一天内不同时刻的光合作用和呼吸作用的相对强度。在不同时刻从该植物上取下大小相同的一片叶圆片烘干称其质量,如图丙,则测得质量最大的取片时刻为 。

A.8点 B.11点 C.17点 D.19点

25.如图甲是测定光合作用速率的装置示意图,放一段鲜绿叶和CO2缓冲液(作用:使装置内的CO2浓度保持稳定)。在不同的光照条件下,测得装置甲中平均1小时气体体积变化如图乙所示。(本次实验假定绿叶呼吸作用强度不变)

(1)本实验目的是测定绿叶光合作用时 的速率(选填“吸收二氧化碳”或“放出氧气”)。

(2)该实验没有设置对照组,因此实验数据不能准确反映真实情况。请设置此实验的对照实验 。

(3)由于外界温度、压强的改变会导致气体体积变化。当光照强度10kLx时,在对照实验装置中气体每小时体积增大4mL。那么,这片绿叶平均1h光合作用产生氧气的体积为 mL。

26.如图为一天内大气中二氧化碳浓度变化的图像,据图回答下列问题。

(1)P点表示的意义是 。

(2)大气中二氧化碳浓度下降是由于 。

(3)根据图中的信息,农民为了提高农作物的产量,可以采用的方法有 。

27.根据如图所示装置,回答下列问题:

(1)往盛有水草的锥形瓶里加入二氧化碳释放剂(假设能保持装置内二氧化碳浓度恒定),关闭 活塞,将装置置于光照下一段时间,水草表面不断有气泡产生,实验过程中U形管左侧的液柱会 (选填“下降”“不变”或“上升”)。

(2)用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量,理由是 。

28.光合作用是植物体重要的生命活动,而科学家对光合作用的研究事实上经历了漫长的历程。以下是历程中的部分资料:

资料一:1754年,瑞士哲学家邦内特发现,当用光照射淹没在水中的植物时,植物的叶片上会产生大量气泡,并通过比较相同时间内的气泡数量来反应光合作用的速率(如图甲)。

资料二:1881年,恩格尔曼用水绵做实验。把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境里,

然后用极细的光束照射水绵,通过显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中,如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围(如图乙)。

(1)邦内特实验中叶片上出现的大量气泡中主要含有的气体是 。

(2)恩格尔曼的实验证明了植物光合作用需要的条件是 。

(3)在恩格尔曼的实验中,他将临时装片放在没有空气的环境中的原因是 。

29.BTB(溴麝香草酚蓝)水溶液颜色变化可反映出水中二氧化碳含量变化,原理如图1所示。某兴趣小组根据这一原理,用黑藻探究光合作用是否以二氧化碳作为原料,实验步骤和结果如图2所示。

(1)根据甲、乙两组的实验结果,请从植物生命活动角度分析甲组BTB水溶液颜色呈现蓝绿色

的原因: 。

(2)有同学质疑,光照是否会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。为探究这个问题,该小组接下来需要进行的实验操作是:另取一支试管丙, ,在光照下静置一段时间后观察。若BTB水溶液颜色呈现 ,则证明光照不会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。

30.为了探究绿叶能否在光下制造有机物,小科同学进行了实验,实验过程如图所示。

放在黑暗处一昼夜

(1)步骤①的目的是 。

(2)步骤②中,用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,目的是设置 。

(3)步骤④中,大烧杯中的M液体和小烧杯中的N液体依次是 (填字母)。

A.酒精、酒精 B.酒精、清水 C.清水、酒精 D.清水、清水

答案

1.解:植物在光合作用时二氧化碳、水氧气等是必不可少的,所以植物要想生长茂盛必须有二氧化碳、水、氧气,且过量二氧化碳可以使植物更茂盛。

A中雪碧是碳酸饮料二氧化碳被压缩在里面,所易雪碧可以提供足够的二氧化碳。

B中氢氧化钠可以与二氧化碳反应,所以B中二氧化碳最少。

C浓硫酸可以做干燥剂,因为浓硫酸可以吸水,所以C中水最少。

D中植物的环境与室外环境差不多。

综上植物的生长环境A中植物应该生长最茂盛。

故选:A。

2.解:实验步骤:暗处理→部分光照→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色

(1)暗处理:将盆栽的天竺葵放到黑暗处一昼夜,目的是把叶片中的淀粉转运和消耗。这样就说明了,实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。

(2)部分遮光:用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,然后移到阳光下照射。是为了设置对照。此实验中的变量是光照。目的:看看照光的部位和不照光的部位是不是都能制造淀粉。

(3)几小时后,摘下叶片,去掉遮光的纸片。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色。

(4)用清水漂洗叶片,再把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液。稍停片刻,用清水冲掉碘液,观察叶片颜色发生的变化。被黑纸片遮盖的部分没有变蓝色,未遮光部分变成蓝色,淀粉遇碘变蓝色。这说明,光是光合作用的条件,绿叶在光下制造淀粉。综上所述,只有选项C正确。

故选:C。

3.解:AB、叶片之前均经过暗处理,消耗叶片中的有机物,因此叶片不储存有淀粉和葡萄糖,AB不符合题意。

C、光合作用的必备条件是光,整个实验过程没有光,叶子不能进行光合作用产生淀粉,C不符合题意。

D、实验后,浮在水面上的叶片呈白色或浅黄色,浮在葡萄糖溶液面上的叶片呈蓝色,说明浮在葡萄糖溶液面上的叶片吸收了葡萄糖,并使之转变为淀粉,淀粉遇碘变蓝色,D符合题意。

故选:D。

4.解:A、选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,”实验前,甲装置都要放在黑暗处一昼夜,目的是阻止植物进行光合作用,同时利用呼吸作用将叶片内原有的淀粉运走耗尽,A正确。

B、取一些金鱼藻,放在盛有清水的大烧杯中。在金鱼藻上面倒罩一短颈玻璃漏斗,漏斗颈上套上灌满清水的玻璃管。将上述装置移至阳光下照射,并观察现象。待气体充满试管的1/2时,取出玻璃管,迅速将快要熄灭的细木条插进管内,观察现象。管内的气体能使快要熄灭的细木条猛烈的燃烧起来。原因是氧气能助燃,能使快要熄灭的细木条重新燃烧,表明产生的气体是氧气,B错误。

C、萌发的种子呼吸作用十分旺盛,通过呼吸作用产生大量二氧化碳,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,所以丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊,C错误。

D、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,D错误。

故选:A。

5.解:A、作物种植密度大,叶片互相遮挡,只有上面叶片能进行光合作用制造有机物,而下面大部分叶片得不到光照,不能进行光合作用制造有机物,反而还会通过呼吸作用分解有机物,产量就会降低,所以农作物要合理密植。A错误。

B、将玉米和大豆间作种植,可以充分利用光能,提高光合作用效率。B正确。

C、两种植物高矮差距较大,可确保良好的通风,这样能增加二氧化碳的含量,提高光合作用效率,C正确。

D、植物通过根吸收土壤中的水分和无机盐,并通过根、茎、叶的导管运输到植物体的各个部分,D正确。

故选:A。

6.解:A、绿色出行,低碳生活,可以减少二氧化碳的排放,可以缓解温室效应,故正确;

B、及时处理作物秸秆,就地焚烧,会产生大量的二氧化碳,不能缓解温室效应,故错误;

C、对草原控制放牧数量,保护植被,有利于光合作用进行,可以缓解温室效应,故正确;

D、大力开展植树造林,有利于光合作用进行,可以缓解温室效应,故正确;

故选:B。

7.解:

A、氧循环过程中伴随着光合作用和呼吸作用,都有新的物质生成,发生的是化学变化,故A说法正确;

B、氧气具有助燃性能支持燃烧,本身不能燃烧,不具有可燃性,故B说法错误;

C、食物腐烂过程中有氧气参加反应,发生的是缓慢氧化反应,故C说法正确;

D、氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源,故D说法正确。

故选:B。

8.解:绿色植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。植物进行光合作用所需的水分由根从土壤中吸收,再由导管运输到茎、叶等器官,供植株进行光合作用利用。光合作用是吸收二氧化碳,释放氧气;呼吸作用是吸收氧气,释放二氧化碳,自然界中将二氧化碳转化为氧气的唯一途径就是光合作用,所以图乙在室温光照下,能将二氧化碳和水转化,同时释放氧气,类似于自然界中植物的光合作用。

故答案为:化学能;根;导管;光合

9.(1)氧气能使带火星的小木条复燃,则实验室检验氧气的方法为:将带火星的小木条伸入集气瓶中,若小木条复燃则为氧气,故答案为:将带火星的小木条伸入集气瓶中,若小木条复燃则为氧气;

(2)化学反应前后元素的种类不发生变化,则自身物质中一定含有碳、氢元素,故答案为:碳、氢元素(或C、H);

(3)A、根据题干信息可知,绿色植物在煮沸过的水中不能进行光合作用,故选项说法错误; B、1800年瑟讷比埃,基于“元素观”通过实验提出自己的观点,故选项说法正确; C、对科学实验的结果和过程进行反思是有必要的,这样才能得出准确的结论,故选项说法正确; D、“元素观”可以通过实验进行验证,故选项说法正确;

故选:BCD。

10.解:(1)绿色植物利用光能,通过叶绿体,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物(主要是淀粉),并且释放出能量的过程,就是绿色植物的光合作用。A表示的物质是二氧化碳;a光合作用制造的B有机物和氧气是各种生命活动的基础。

(2)细胞内的有机物在氧气的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过程,叫做呼吸作用。b呼吸作用的意义是分解有机物,释放能量。

(3)植物的根也要不断地进行b呼吸作用,所以农业上要常给作物松土,以利于根能得到充足的氧气。

故答案为:(1)二氧化碳

(2)释放能量

(3)b;氧气

11.解:(1)凡士林不透气,钟罩口涂凡士林的目的是起到密封的作用,切断植物与外界大气的气体交换。

(2)光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳;光合作用制造有机物,呼吸作用分解有机物。绿色植物放在钟罩内,钟罩口涂凡士林进行密封,结合曲线图可知,该植物经过一天的培养后,24时刻装置内的二氧化碳浓度低于0时刻的二氧化碳浓度,说明植物总光合作用强度大于总呼吸作用强度,其体内有机物含量将增加。

(3)光合作用需要光,呼吸作用有光无光都可进行;光合作用释放氧气,呼吸作用吸收氧气。图二中6点~18点,光合作用的强度大于呼吸作用的强度,植物不断吸收二氧化碳、释放氧气,因此18点时,林中的氧气浓度最高。空气中含氧较高时会令人心旷神怡。所以,建议人们外出到公园等绿色植物较多的地方进行散步的时间为18时左右。

故答案为:

(1)起到密封的作用,切断植物与外界大气的气体交换

(2)增加

(3)18

12.解:图示表示的是光合作用的过程,场所主要是在叶肉细胞的叶绿体里。绿色植物的光合作用是把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,因此在植物进行光合作用的过程中,除需要CO2作为原料外,还需要的物质①是H2O。植物光合作用的能量转化是将太阳能转化为化学能。

故答案为:

叶绿体;H2O;化学能

13.解:二氧化碳所引起的环境问题主要是温室效应,由于二氧化碳的吸热能力强,在阳光下一段时间后,吸收的热量多,气体膨胀,压强增大,从而水柱会往左移动。

故答案为:温室效应;阳光;左。

14.解:A、参与植树造林,扩大森林面积,可以增加植物对二氧化碳的吸收、固定,减缓温室效应,对控制气温升高有利,故选项错误。

B、乘坐公共交通工具或骑自行车出行,能减少二氧化碳的排放,减缓温室效应,对控制气温升高有利,故选项错误。

C、经常使用一次性筷子,增加了森林的砍伐,而树木可以通过光合作用吸收二氧化碳,对控制气温升高不利,故选项正确。

D、减少化石燃料燃烧,减少温室气体排放,对控制气温升高有利,故选项错误。

故选:C。

15.解:A.人呼吸作用是将氧气转化为二氧化碳,因此每个人都在参与碳、氧循环,故A正确;

B.化学反应前后元素种类不变,所以碳、氧循环过程中各元素守恒,故B正确;

C.化学反应前后原子的种类、数目不变,故C错误;

D.碳燃烧使氧气减少二氧化碳增加,植物吸收二氧化碳产生氧气,使得氧气和二氧化碳含量相对平衡,故D正确。

故选:C。

16.解:由图可知种植密度为b时,光合作用强度和呼吸作用的强度差最大,植物体内积累的有机物最多,此时光合作用效率最高,能充分地利用太阳能。

故选:B。

17.解:A、由于该植物在适宜的自然条件下,因此温度是适宜的,而温度降低呼吸作用强度将降低,因此A点上移,A正确。

B、B点时净光合作用速率为0,表示呼吸作用消耗的O2等于光合作用产生的O2,B正确。

C、超过C点以后,CO2吸收速率不再增加,表示已经达到光饱和点,此时光照强度不再是限制因素,限制因素为CO2浓度,所以若CO2浓度升高,C点应向右移动,C错误。

D、总光合量=净光合量+呼吸量,在C点该植物每小时吸收的CO2量为36+8=44,所以该植物每小时光合作用合成的葡萄糖总量为44×180÷264=30mg,D正确。

故选:C。

18.解:A、曲线Ⅰ表示光合作用,曲线Ⅱ表示呼吸作用,ad之间曲线Ⅰ高于曲线Ⅱ,所以ad之间表示光合作用强于呼吸作用,A错误。

B、ad之间,植物的表示光合作用强于呼吸作用,有机物的储存大于有机物的消耗;d点之时,植物的表示光合作用强度等于呼吸作用强度,有机物的储存等于有机物的消耗;d点之后,植物的光合作用弱于呼吸作用,有机物的储存小于有机物的消耗。所以,d点时刻是一天中该植物有机物含量最多的时刻,B错误。

C、曲线Ⅱ在一天中均可进行,因此曲线Ⅱ表示呼吸作用,C错误。

D、bc段在中午12点左右,光照强,温度高,叶片上的一部分保卫细胞失水皱缩,气孔部分关闭,影响二氧化碳进入叶片,所以bc段光合作用强度减弱,D正确。

故选:D。

19.解:A、图二中遮光部分和未遮光部分形成对照,实验变量是光照,A正确。

B、图三小烧杯中酒精的作用是溶解叶绿素。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素,便于观察,所以酒精的作用是褪去叶片中的绿色,B正确。

C、叶片的遮光部分没有光不能进行光合作用制造淀粉,因此图四中遮光部分滴加碘液后不变蓝色,C错误。

D、见光的绿叶在光下制造了淀粉,未见光的绿叶不能制造淀粉,因此此实验的结论是光合作用需要光,光合作用的产物是淀粉,D正确。

故选:C。

20.解:AC、从实验现象得出的数据可知,距离灯越近,金鱼藻产生的氧气(气泡)就越多,由于距离近光照会变强,距离远光照会变弱,所以这一现象说明,试管与灯的距离代表光照的强度,产生的气泡数与距离大小呈反比,A正确,C错误。

B、为避免实验的偶然性,减少实验误差,每组实验需重复多次,求平均值,C正确。

D、从曲线图中的数据可知,光照强度不同,产生的气泡数目不同,若关闭灯源,所得数据将有变化,D正确。

故选:C。

21.解:(1)乳酸菌呼吸作用的文字表达式为:葡萄糖乳酸+能量(少量);

(2)A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环,A正确;

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,化合价发生改变,如光合作用中,氧元素的化合价发生了改变,故错误;

C.平衡观:碳、氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定,C正确;

D.微粒观:由质量守恒定律可知,化学反应中原子的种类与数目保持不变,D错误;

故选:AC;

(3)自然界中的碳循环主要是通过CO2来实现的。图中⑥是自然界中消耗CO2的主要途径,其名称为光合作用;除此以外,自然界中消耗CO2的另一主要途径为海水吸收,即图中的①;低碳生活的做法有:少开私家车,植树造林等。

故答案为:

(1)葡萄糖乳酸+能量(少量);

(2)AC;

(3)①⑥;少开私家车(合理即可)。

22.解:(1)绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气,因此该过程类似于绿色植物的光合作用;故答案为:光合作用;

(2)A.植树造林可以加大二氧化碳吸收量,降低大气中二氧化碳的浓度,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

B.少用一次性筷子可以减少树木的砍伐,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

C.提倡绿色出行可以减少化石燃料的使用,从而减少二氧化碳的排放,有助于实现“碳达峰”和“碳中和”目标;

故答案为:ABC。

23.解:(1)结合分析可知,光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。由图可知,当光照强度为n1时,CO2吸收量为0,此时植物的光合速率与呼吸速率相同,吸收的二氧化碳和释放的二氧化碳相抵。

(2)由图可知,在光照强度达到n3之前,CO2吸收量随光照强度增大;光照强度达到n3之后,CO2吸收量不再变化。可见在光照强度达到n3之前,影响该植物光合作用的主要环境因素是光照强度。

故答案为:(1)n1;

(2)光照强度。

24.解:(1)CO2在叶肉细胞的叶绿体中,在光照的条件下,与水一起被合成为储存着能量的有机物,即CO2进入到叶片中发生的主要变化是光合作用,文字表达式为:二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧气。

(2)图乙中,8~17点,光合作用强度大于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物小于呼吸作用消耗的有机物;17点,光合作用强度和呼吸作用强度正好相等;17点后,光合作用强度小于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物小于呼吸作用消耗的有机物,植物体内积累的有机物逐渐减少。所以,在不同时刻从该植物上取下大小相同的一片叶圆片烘干称其质量,测得质量最大的取片时刻为17点。

故答案为:(1)二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧气;

(2)C。

25.解:(1)光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳;光合作用释放氧气,呼吸作用吸收氧气。本实验中,二氧化碳缓冲液能够使装置内的二氧化碳浓度保持稳定。因此红色液滴的移动主要是装置内氧气的变化引起。可见,本实验目的是测定绿叶光合作用时放出氧气的速率。

(2)在对照实验中,通常把接受实验变量处理的对象组叫实验组,把不接受实验变量处理的对象组叫对照组。该实验的变量是新鲜绿叶,因此设置此实验的对照实验是:其他条件相同,选择与甲装置相同的装置和试剂,但不放新鲜绿叶。

(3)光合作用产生的总氧气=释放到外界的氧气+呼吸消耗的氧气。根据图2可知,光照强度为零时,植物不进行光合作用,能进行呼吸作用消耗氧气(50mL/h)。当光照强度10千勒克斯时,植物释放的氧气是100mL/h。由于外界温度、压强的改变会导致气体体积变化。当光照强度10千勒克斯时,在对照实验装置中气体每小时体积增大4mL。可见,这片绿叶平均1h光合作用产生氧气的体积为:100+50﹣4=146mL。

故答案为:

(1)放出氧气

(2)其他条件相同,与甲装置相同的装置和试剂,但不放新鲜绿叶

(3)146

26.解:(1)光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。图中P点二氧化碳的浓度达到最高点,表示绿色植物呼吸作用释放二氧化碳等于光合作用吸收的二氧化碳量,所以P点表示的意义是光合作用与呼吸作用强度相等。

(2)图中6﹣18时,由于光合作用强度大于呼吸作用强度,所以二氧化碳浓度逐渐下降。

(3)光是光合作用的必要条件,根据图中的信息,增加光照时间,能促进光合作用,提高作物产量。

故答案为:(1)光合作用与呼吸作用强度相等

(2)光照增强,使光合作用强度大于呼吸作用

(3)增加光照时间

27.解:(1)将装置置于光照下一段时间后,绿色植物进行光合作用释放氧气,装置中的气体增加,压强增大,U型管左侧的液柱下降,后侧液柱上升;

(2)该装置中的绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉,所以用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量。

故答案为:

(1)下降;

(2)绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉。

28.解:(1)水绵通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气,因此叶片上出现的大量气泡中主要含有的气体是氧气。

(2)通过题目中的信息:恩吉尔曼把载有水绵和好氧性细菌的临时装片放在无空气的黑暗环境里,用极细的光束照射水绵。显微观察发现,好氧性细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近;如将上述装片完全暴光,则好氧性细菌集中在叶绿体所有受光部位周围.可知:好氧细菌只集中在叶绿体照光部位,说明这些部位释放了氧气,即水绵的这些部位进行了光合作用,从而说明光合作用的场所是叶绿体。

(3)在恩格尔曼的实验中,为了排除空气中氧气对好氧细菌的干扰,他将临时装片放在没有空气的环境中。

故答案为:(1)氧气;

(2)光;

(3)排除空气中氧气对好氧细菌的干扰。

29.解:(1)甲黑藻进行光合作用吸收了二氧化碳,二氧化碳减少使BTB水溶液变为蓝绿色;乙黑藻在黑暗环境中进行呼吸作用释放二氧化碳,二氧化碳增加使BTB水溶液变为黄色,因此比较甲、乙组实验结果,说明黑藻光合作用吸收了水中的二氧化碳。

(2)光照是否会引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少,实验唯一不同的变量是光照。因此,为回应这一质疑,应在上述实验基础上补充一组实验,和甲形成对照试验。实验方案是:取一支相同的试管丙,向BTB水溶液中吹入气体至溶液颜色变为黄色,不加入黑藻,置于光照条件下一段时间,观察溶液颜色变化。若BTB水溶液颜色呈现黄色,则证明光照不引起BTB水溶液中二氧化碳含量减少。

故答案为:

(1)甲黑藻进行光合作用吸收了二氧化碳,二氧化碳减少使BTB水溶液变为蓝绿色

(2)向BTB水溶液中吹入气体至溶液颜色变为黄色,不加入黑藻;黄色

30.解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,里面储存了丰富的有机物(淀粉)。如不除去会对实验结果造成影响。所以,“步骤①中”,把天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是将叶片中原有淀粉转运或耗尽。

(2)步骤②中,用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来,是为了形成对照实验,实验变量是光照。

(3)把叶片放入盛有酒精的小烧杯中水浴加热,所以步骤④中,大烧杯中的M液体和小烧杯中的N液体依次是清水、酒精。其目的是使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色,酒精变为绿色。

故答案为:(1)让叶片内原有的有机物运走消耗掉

(2)对照实验

(3)C

基础精炼

拔高训练

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录