河南省确山县第二高级中学高中语文人教版必修1第10课《短新闻两篇之二》教案

文档属性

| 名称 | 河南省确山县第二高级中学高中语文人教版必修1第10课《短新闻两篇之二》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 169.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-20 14:49:23 | ||

图片预览

文档简介

确山二高 一年级 语文 学科共案

时 间: 星 期:

主 备 人: 商国珍 使用人:

【教学主题】短新闻两篇(二)

【教学目标】1.使学生领会贯穿在全文的压抑、沉重的感情。

2.使学生记住那段历史,反思那段历史,反省人性,珍爱和平。

【知识梳理】

(一)新闻是指社会上发生的新事情。从新闻工作者的角度来说,还必须是有价值的事情。如1939年纳粹德国对邻国发动突然袭击,引发第二次世界大战,这在当时是新闻;1945年,法西斯德国在世界人民的反法西斯斗争中终于举起了双手,宣布无条件投降,这在当时是新闻;2005年,德国总统克勒,在奥斯维辛集中营旧址前,虔诚地代表德国政府向受害国和人民请罪,这在当时也是新闻。法西斯在奥斯维辛建造杀人魔窟,残酷杀害400万无辜者的罪行暴露于天下,引起世人的极大愤慨,这在当时也是新闻,而且是重大的新闻。但13年后,当《纽约时报》记者罗森塔尔到奥斯维辛集中营采访时,昔日德国法西斯铁蹄下的大屠场已没有什么重要事情发生,有的只是每天来自世界各地的参观者以及在和煦、明亮阳光下那一排排高大的白杨树,奥斯维辛似乎没有新闻发生。然而罗森塔尔却以一篇题为“奥斯维辛没有什么新闻”的新闻报道获得了美国新闻界的最高奖——普利策新闻奖。美国普利策奖主席称它是罗森塔尔写得最好的作品。这是什么原因呢?

(二)学生带着老师提出的问题阅读课文,老师在屏幕上出示需要掌握的词语:

毛骨悚然(sǒng) 和煦(xù) 废墟(xū) 不寒而栗(lì)

踉跄(liàng qiàng) 祈祷(dǎo) 呆滞(zhì)

奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,整个集中营占地面积达40平方公里。这里有试验室,这里有毒气室,这里有焚尸炉……这里曾倒下了包括中国人在内的28个民族的400万人,其中犹太人最多,达250万之多……

今天,就让我们随着美国记者罗森塔尔,进入这座恐怖的人间地狱。

二、文章主体分析

请大家思考一下,罗森塔尔带我们参观了奥斯维辛的哪些地方?主要集中在哪几段?

明确:第7~15段;毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——纪念墙——绞刑室。

是作者亲自参观这些地方吗?如果不是,记者的眼光又是落在什么上面的?

作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而 ( http: / / www.21cnjy.com )是将眼光转移到了其他参观者身上,参观游览的主体实际上是其他游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。

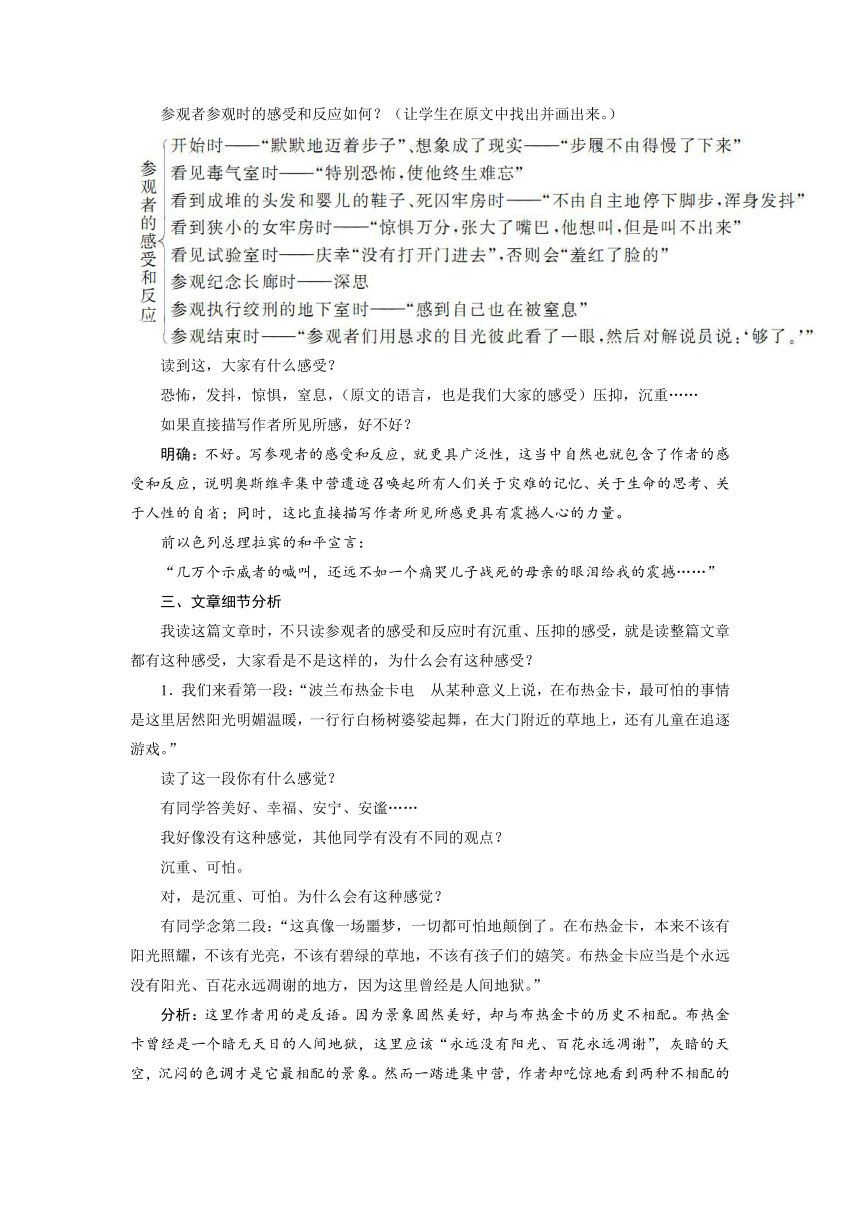

参观者参观时的感受和反应如何?(让学生在原文中找出并画出来。)

( http: / / www.21cnjy.com )

读到这,大家有什么感受?

恐怖,发抖,惊惧,窒息,(原文的语言,也是我们大家的感受)压抑,沉重……

如果直接描写作者所见所感,好不好?

明确:不好。写参观者的感受和反应,就更具广 ( http: / / www.21cnjy.com )泛性,这当中自然也就包含了作者的感受和反应,说明奥斯维辛集中营遗迹召唤起所有人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省;同时,这比直接描写作者所见所感更具有震撼人心的力量。

前以色列总理拉宾的和平宣言:

“几万个示威者的喊叫,还远不如一个痛哭儿子战死的母亲的眼泪给我的震撼……”

三、文章细节分析

我读这篇文章时,不只读参观者的感受和反应时有沉重、压抑的感受,就是读整篇文章都有这种感受,大家看是不是这样的,为什么会有这种感受?

1.我们来看第一段:“波兰布热金卡电 从某 ( http: / / www.21cnjy.com )种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”

读了这一段你有什么感觉?

有同学答美好、幸福、安宁、安谧……

我好像没有这种感觉,其他同学有没有不同的观点?

沉重、可怕。

对,是沉重、可怕。为什么会有这种感觉?

有同学念第二段:“这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了。在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嬉笑。布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱。”

分析:这里作者用的是反语。 ( http: / / www.21cnjy.com )因为景象固然美好,却与布热金卡的历史不相配。布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱,这里应该“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空,沉闷的色调才是它最相配的景象。然而一踏进集中营,作者却吃惊地看到两种不相配的东西叠合在一起,因此感到“可怕”。作者无一句正面控诉,却强烈表达出自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。

2.文章结尾处也有这么一种景物描写,大家一起读读:

“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”

大家看看,这一段与第一段是不是重复了,可不可以删去,为什么?

明确:从结构上看,文章最后一段照应首段,使整篇文章浑然一体。从内容上看,最后一段是在前面记叙的基础之上再次描写的,这就深化了沉重、悲哀的感情;文章首尾相合,使得整篇文章整个儿笼罩在一种特别沉重、压抑的氛围里,令人遐想、沉思、悲痛。

3.文章还有一些细节描写,也使人沉重,大家试着找出来,咀嚼一下。

明确:“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒 ( http: / / www.21cnjy.com )气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这是细节描写,也运用了对比手法:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。也使我们思考:曾有多少这样灿烂的生命就倒在了这里,令人欷歔……

4.“这是一个二十来岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而隐秘的梦想而微笑。”读到这里你是不是也有一种甜甜的、温馨的感觉?

明确:不是,是沉重!

这也是一处细节描写:充满青春与梦想 ( http: / / www.21cnjy.com )的照片,美好的生命化为灰烬,这是对法西斯的控诉。这也与现实构成了对比、反衬,多么可爱的一个姑娘,而今安在哉?以相片中的有,反衬现实的无,更突出现实的无,更突出了那种上天入地再难寻觅斯人的撕心裂骨的痛!

5.“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,如何理解?

明确:做祷告,或者是为了求得上帝的谅解,或者是为了求得上帝的保佑。但是在奥斯维辛,做祷告的地方是没有的,因为刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们是不可能向上帝祷告忏悔自己的罪行的;而无辜的人们成为刽子手刀俎上的肉,无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。这是多么令人伤痛,多么令人无奈,多么令人绝望啊!

四、解题

1.文章读到这里,可以说,我们大家 ( http: / / www.21cnjy.com )心情都十分沉重、压抑,抑或震撼,感觉作者也写了不少,但作者却在文章中反复说,没有什么东西可供报道,请在原文中找出来,为什么?是不是矛盾?

明确:第6段:“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”

最后一段:“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。”

不矛盾。

什么叫新闻?新闻概念有广义与狭义之分。广义的 ( http: / / www.21cnjy.com )新闻,是消息、通讯、特写、速写、报告文学、采访手记、群众来信等多种新闻文体的总称;狭义的新闻则专指消息。对新近发生或发现的有新闻价值和社会意义的事实的迅速及时、简明扼要的报道,这样一种新闻文体,即是消息。它的特点是:及时性、客观性、简明性。

奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.但本文的作者还是写了不是新闻的新闻,为什么?请从原文中找到答案。

明确:第6段:“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。”

是啊!此时的他已被深深地震撼,感到有一种非写不可的使命感,否则的话,就对不起逝去的那些人,并以此祭奠亡灵,揭露罪恶,反省人性。

3.这篇新闻与一般的新闻有什么不同?

明确:(1)一般新闻所写的 ( http: / / www.21cnjy.com )是新近发生或发现的有新闻价值和社会意义的事实,而罗森塔尔把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,严格意义上讲,这算不得新闻。

(2)新闻报道贵在客观叙述,而这篇文章从头到尾贯穿了作者的思想感情,给人以沉重、压抑感。

(3)时效性不强。

这就是标题叫“奥斯维辛没有什么新闻”的原因。

但它还是一篇新闻,只不过是一篇不同于一般新闻的新闻。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

4.大家分析一下一篇不是新闻的新闻为什么能获得大奖?

明确:这是因为罗森塔尔突 ( http: / / www.21cnjy.com )破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,传达出每一个有良知者的心声。具有震撼人心的作用。

让我们来欣赏它的颁奖词:《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐(第一段和末段景物的描写)、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。

五、反思

前事不忘,后世之师。

那段历史虽已成往事,但它留给人类的绝不 ( http: / / www.21cnjy.com )只是断壁残垣和受伤的心灵,这样的悲剧属于整个人类,我们应共同面对这样的耻辱,共同面对这样的罪恶。我们应该去反思:人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有硝烟的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?

蝴 蝶

——来自奥斯维辛的诗那一只,就是上次那一只,

那么丰富、明亮、耀眼的黄色,

或许,那是太阳金色的泪水

滴在白色的石头上……

那样、那样的一种金黄轻盈得翩然直上。

它离去了,我相信,这是因为

它自己要告别这个世界。

我在这里住了七个星期,

被囚禁在这个集中营。

可我已经发现,这里有我喜爱的东西。

蒲公英在招呼着我

还有院子里开着白花的栗树枝条。

只是,我再也没见到另一只蝴蝶。

那只蝴蝶,是最后的一只。

蝴蝶不住在这里,

不住在集中营。

这首诗的作者,生于布拉格的巴维尔·弗里德曼,在21岁时被遣送到奥斯维辛集中营。两年之后,他被毒气室夺去了生命。

找不到更多关于他的记录,年轻的巴维尔只是死亡于此的上百万犹太人中的一个。

那个年代被太多的毁灭和死亡充斥,我们唯一相信的真实,是那座人间地域里散发着的腐臭气息,和年幼、年轻、年

【典型例题】配套检测卷

时 间: 星 期:

主 备 人: 商国珍 使用人:

【教学主题】短新闻两篇(二)

【教学目标】1.使学生领会贯穿在全文的压抑、沉重的感情。

2.使学生记住那段历史,反思那段历史,反省人性,珍爱和平。

【知识梳理】

(一)新闻是指社会上发生的新事情。从新闻工作者的角度来说,还必须是有价值的事情。如1939年纳粹德国对邻国发动突然袭击,引发第二次世界大战,这在当时是新闻;1945年,法西斯德国在世界人民的反法西斯斗争中终于举起了双手,宣布无条件投降,这在当时是新闻;2005年,德国总统克勒,在奥斯维辛集中营旧址前,虔诚地代表德国政府向受害国和人民请罪,这在当时也是新闻。法西斯在奥斯维辛建造杀人魔窟,残酷杀害400万无辜者的罪行暴露于天下,引起世人的极大愤慨,这在当时也是新闻,而且是重大的新闻。但13年后,当《纽约时报》记者罗森塔尔到奥斯维辛集中营采访时,昔日德国法西斯铁蹄下的大屠场已没有什么重要事情发生,有的只是每天来自世界各地的参观者以及在和煦、明亮阳光下那一排排高大的白杨树,奥斯维辛似乎没有新闻发生。然而罗森塔尔却以一篇题为“奥斯维辛没有什么新闻”的新闻报道获得了美国新闻界的最高奖——普利策新闻奖。美国普利策奖主席称它是罗森塔尔写得最好的作品。这是什么原因呢?

(二)学生带着老师提出的问题阅读课文,老师在屏幕上出示需要掌握的词语:

毛骨悚然(sǒng) 和煦(xù) 废墟(xū) 不寒而栗(lì)

踉跄(liàng qiàng) 祈祷(dǎo) 呆滞(zhì)

奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,整个集中营占地面积达40平方公里。这里有试验室,这里有毒气室,这里有焚尸炉……这里曾倒下了包括中国人在内的28个民族的400万人,其中犹太人最多,达250万之多……

今天,就让我们随着美国记者罗森塔尔,进入这座恐怖的人间地狱。

二、文章主体分析

请大家思考一下,罗森塔尔带我们参观了奥斯维辛的哪些地方?主要集中在哪几段?

明确:第7~15段;毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——纪念墙——绞刑室。

是作者亲自参观这些地方吗?如果不是,记者的眼光又是落在什么上面的?

作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而 ( http: / / www.21cnjy.com )是将眼光转移到了其他参观者身上,参观游览的主体实际上是其他游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。

参观者参观时的感受和反应如何?(让学生在原文中找出并画出来。)

( http: / / www.21cnjy.com )

读到这,大家有什么感受?

恐怖,发抖,惊惧,窒息,(原文的语言,也是我们大家的感受)压抑,沉重……

如果直接描写作者所见所感,好不好?

明确:不好。写参观者的感受和反应,就更具广 ( http: / / www.21cnjy.com )泛性,这当中自然也就包含了作者的感受和反应,说明奥斯维辛集中营遗迹召唤起所有人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省;同时,这比直接描写作者所见所感更具有震撼人心的力量。

前以色列总理拉宾的和平宣言:

“几万个示威者的喊叫,还远不如一个痛哭儿子战死的母亲的眼泪给我的震撼……”

三、文章细节分析

我读这篇文章时,不只读参观者的感受和反应时有沉重、压抑的感受,就是读整篇文章都有这种感受,大家看是不是这样的,为什么会有这种感受?

1.我们来看第一段:“波兰布热金卡电 从某 ( http: / / www.21cnjy.com )种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”

读了这一段你有什么感觉?

有同学答美好、幸福、安宁、安谧……

我好像没有这种感觉,其他同学有没有不同的观点?

沉重、可怕。

对,是沉重、可怕。为什么会有这种感觉?

有同学念第二段:“这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了。在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嬉笑。布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱。”

分析:这里作者用的是反语。 ( http: / / www.21cnjy.com )因为景象固然美好,却与布热金卡的历史不相配。布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱,这里应该“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空,沉闷的色调才是它最相配的景象。然而一踏进集中营,作者却吃惊地看到两种不相配的东西叠合在一起,因此感到“可怕”。作者无一句正面控诉,却强烈表达出自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。

2.文章结尾处也有这么一种景物描写,大家一起读读:

“这里阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们在追逐游戏。”

大家看看,这一段与第一段是不是重复了,可不可以删去,为什么?

明确:从结构上看,文章最后一段照应首段,使整篇文章浑然一体。从内容上看,最后一段是在前面记叙的基础之上再次描写的,这就深化了沉重、悲哀的感情;文章首尾相合,使得整篇文章整个儿笼罩在一种特别沉重、压抑的氛围里,令人遐想、沉思、悲痛。

3.文章还有一些细节描写,也使人沉重,大家试着找出来,咀嚼一下。

明确:“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒 ( http: / / www.21cnjy.com )气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这是细节描写,也运用了对比手法:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。也使我们思考:曾有多少这样灿烂的生命就倒在了这里,令人欷歔……

4.“这是一个二十来岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而隐秘的梦想而微笑。”读到这里你是不是也有一种甜甜的、温馨的感觉?

明确:不是,是沉重!

这也是一处细节描写:充满青春与梦想 ( http: / / www.21cnjy.com )的照片,美好的生命化为灰烬,这是对法西斯的控诉。这也与现实构成了对比、反衬,多么可爱的一个姑娘,而今安在哉?以相片中的有,反衬现实的无,更突出现实的无,更突出了那种上天入地再难寻觅斯人的撕心裂骨的痛!

5.“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,如何理解?

明确:做祷告,或者是为了求得上帝的谅解,或者是为了求得上帝的保佑。但是在奥斯维辛,做祷告的地方是没有的,因为刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们是不可能向上帝祷告忏悔自己的罪行的;而无辜的人们成为刽子手刀俎上的肉,无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。这是多么令人伤痛,多么令人无奈,多么令人绝望啊!

四、解题

1.文章读到这里,可以说,我们大家 ( http: / / www.21cnjy.com )心情都十分沉重、压抑,抑或震撼,感觉作者也写了不少,但作者却在文章中反复说,没有什么东西可供报道,请在原文中找出来,为什么?是不是矛盾?

明确:第6段:“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”

最后一段:“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道。”

不矛盾。

什么叫新闻?新闻概念有广义与狭义之分。广义的 ( http: / / www.21cnjy.com )新闻,是消息、通讯、特写、速写、报告文学、采访手记、群众来信等多种新闻文体的总称;狭义的新闻则专指消息。对新近发生或发现的有新闻价值和社会意义的事实的迅速及时、简明扼要的报道,这样一种新闻文体,即是消息。它的特点是:及时性、客观性、简明性。

奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.但本文的作者还是写了不是新闻的新闻,为什么?请从原文中找到答案。

明确:第6段:“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。”

是啊!此时的他已被深深地震撼,感到有一种非写不可的使命感,否则的话,就对不起逝去的那些人,并以此祭奠亡灵,揭露罪恶,反省人性。

3.这篇新闻与一般的新闻有什么不同?

明确:(1)一般新闻所写的 ( http: / / www.21cnjy.com )是新近发生或发现的有新闻价值和社会意义的事实,而罗森塔尔把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,严格意义上讲,这算不得新闻。

(2)新闻报道贵在客观叙述,而这篇文章从头到尾贯穿了作者的思想感情,给人以沉重、压抑感。

(3)时效性不强。

这就是标题叫“奥斯维辛没有什么新闻”的原因。

但它还是一篇新闻,只不过是一篇不同于一般新闻的新闻。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

4.大家分析一下一篇不是新闻的新闻为什么能获得大奖?

明确:这是因为罗森塔尔突 ( http: / / www.21cnjy.com )破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作文章的主要内容来写,传达出每一个有良知者的心声。具有震撼人心的作用。

让我们来欣赏它的颁奖词:《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐(第一段和末段景物的描写)、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。

五、反思

前事不忘,后世之师。

那段历史虽已成往事,但它留给人类的绝不 ( http: / / www.21cnjy.com )只是断壁残垣和受伤的心灵,这样的悲剧属于整个人类,我们应共同面对这样的耻辱,共同面对这样的罪恶。我们应该去反思:人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有硝烟的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?

蝴 蝶

——来自奥斯维辛的诗那一只,就是上次那一只,

那么丰富、明亮、耀眼的黄色,

或许,那是太阳金色的泪水

滴在白色的石头上……

那样、那样的一种金黄轻盈得翩然直上。

它离去了,我相信,这是因为

它自己要告别这个世界。

我在这里住了七个星期,

被囚禁在这个集中营。

可我已经发现,这里有我喜爱的东西。

蒲公英在招呼着我

还有院子里开着白花的栗树枝条。

只是,我再也没见到另一只蝴蝶。

那只蝴蝶,是最后的一只。

蝴蝶不住在这里,

不住在集中营。

这首诗的作者,生于布拉格的巴维尔·弗里德曼,在21岁时被遣送到奥斯维辛集中营。两年之后,他被毒气室夺去了生命。

找不到更多关于他的记录,年轻的巴维尔只是死亡于此的上百万犹太人中的一个。

那个年代被太多的毁灭和死亡充斥,我们唯一相信的真实,是那座人间地域里散发着的腐臭气息,和年幼、年轻、年

【典型例题】配套检测卷