12《祝福》课件(共36张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 12《祝福》课件(共36张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-11 15:52:44 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

鲁

迅

导入

在坐的女孩子们,你们有名和姓,你们的名字被父母赋予了美好的意义。

可是在旧社会,有好多生活在最底层的女人就都没有名字,他们地位低贱,连享有名和姓的权利也没有,只能作为男人的附庸而存在。

今天我们来认识一个女人,一个没有名字,没有春天,不被祝福的女人。

素养目标

语言建构与运用:梳理故事情节,准确概括祥林嫂的变化及形象特点。

思维发展与提升:学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法。

审美鉴赏与创造:品味小说语言,感受其中丰富的内涵和深厚的韵味。

文化传承与理解:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

情境任务:

我校将举办“演绎文学,秀出艺术”高中语文课本剧大赛,我班挑选了《祝福》作为参赛篇目,来完成对经典跨越百年的演绎。

下面,让我们一起走进《祝福》,联系时代背景,深入解读人物形象,为更好地完成对经典文学的演绎打下扎实的基础。

作者介绍

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对封建制度进行猛烈的揭露和抨击,奠定了其在新文学史上的地位。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》《且介亭杂文》《南腔北调集》等。

写作背景

《祝福》发表于1924年。是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。辛亥革命后,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。

解题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

祝福仪式上,妇女和个别忌生肖的男丁都要回避,寡妇更不允参与。祥林嫂这样丧夫再嫁的寡妇,是连祭祀的东西都不能碰的。

最后,祥林嫂在祝福声中走上了死路。

任务一

概括情节,梳理人物命运

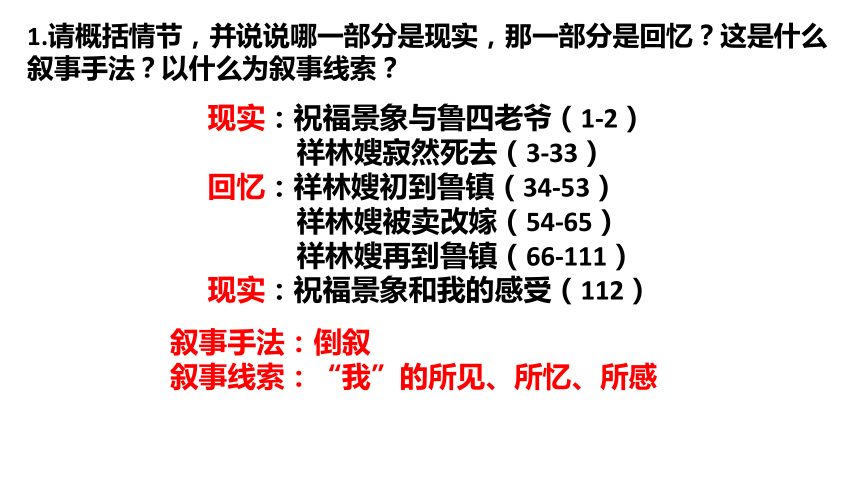

现实:祝福景象与鲁四老爷(1-2)

祥林嫂寂然死去(3-33)

回忆:祥林嫂初到鲁镇(34-53)

祥林嫂被卖改嫁(54-65)

祥林嫂再到鲁镇(66-111)

现实:祝福景象和我的感受(112)

1.请概括情节,并说说哪一部分是现实,那一部分是回忆?这是什么叙事手法?以什么为叙事线索?

叙事手法:倒叙

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

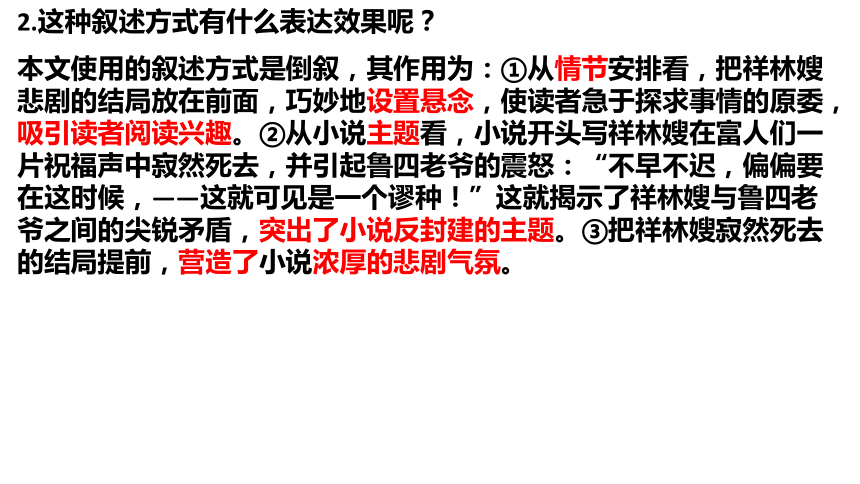

2.这种叙述方式有什么表达效果呢?

本文使用的叙述方式是倒叙,其作用为:①从情节安排看,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地设置悬念,使读者急于探求事情的原委,吸引读者阅读兴趣。②从小说主题看,小说开头写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,并引起鲁四老爷的震怒:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。③把祥林嫂寂然死去的结局提前,营造了小说浓厚的悲剧气氛。

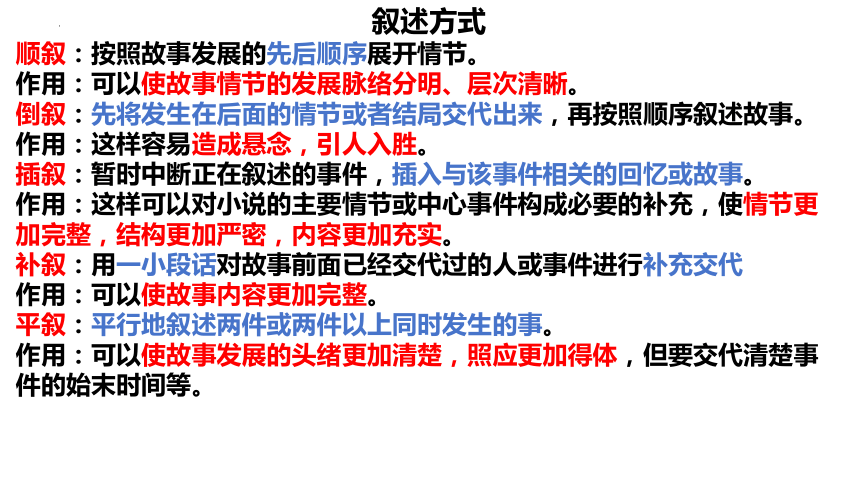

叙述方式

顺叙:按照故事发展的先后顺序展开情节。

作用:可以使故事情节的发展脉络分明、层次清晰。

倒叙:先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。

作用:这样容易造成悬念,引人入胜。

插叙:暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件相关的回忆或故事。

作用:这样可以对小说的主要情节或中心事件构成必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。

补叙:用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代

作用:可以使故事内容更加完整。

平叙:平行地叙述两件或两件以上同时发生的事。

作用:可以使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体,但要交代清楚事件的始末时间等。

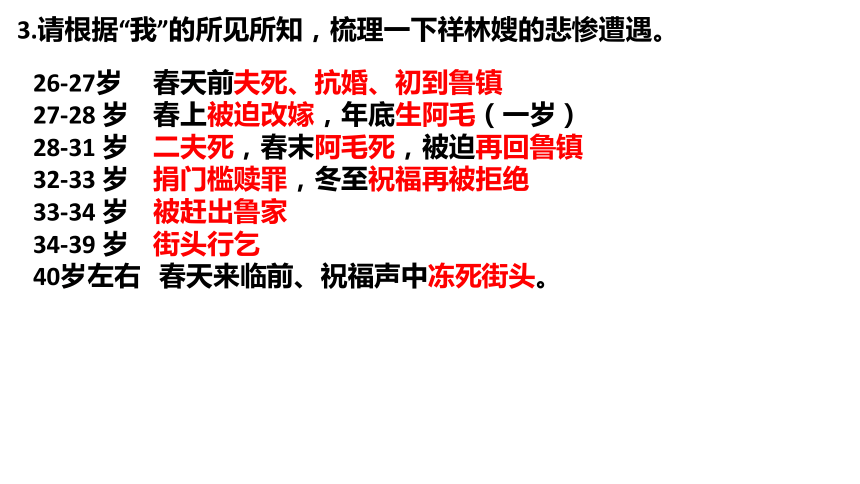

3.请根据“我”的所见所知,梳理一下祥林嫂的悲惨遭遇。

26-27岁 春天前夫死、抗婚、初到鲁镇

27-28 岁 春上被迫改嫁,年底生阿毛(一岁)

28-31 岁 二夫死,春末阿毛死,被迫再回鲁镇

32-33 岁 捐门槛赎罪,冬至祝福再被拒绝

33-34 岁 被赶出鲁家

34-39 岁 街头行乞

40岁左右 春天来临前、祝福声中冻死街头。

4.祥林嫂遭受挫折的时间都发生在春天或临近春天,这样安排有什么含义?

①春天给人无限的生机和希望,但给祥林嫂的却只是打击与绝望。②更突出了祥林嫂的悲剧性。

一个没有春天的女人

任务二

分析人物,学习描写手法

1.作者是从哪方面描写祥林嫂的?他笔下的祥林嫂究竟是一个怎样的人呢?

肖像描写

神态描写

语言描写动作描写

祥林嫂从初到鲁镇、再到鲁镇、临死前容貌神态上有什么变化?

①初到鲁镇:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。模样还周正,手脚都壮大。又只是顺着眼。(朴实温顺)

表现:整天地做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。做工不懈,食物不论,力气不惜。(勤快耐劳)

②二到鲁镇:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。(精神倍受刺激,内心极度悲伤)

③临死前:年前的花白头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只是那眼珠间或一轮,还可以表示她还是一个活物。她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。(精神麻木,濒于死亡。)

肖像描写、神态描写

祥林嫂的眼睛是全文最精彩的特写镜头部分,我们可以从这些眼睛的特写镜头中看出祥林嫂怎样的性格、心理特点?

初到鲁镇——顺着眼

再到鲁镇——顺着眼,眼角带着泪

讲阿毛故事——直着眼

捐门槛后——分外有神

不让祝福——失神、窈陷

行乞——眼珠间或一轮

问有无灵魂——忽然发光

神态描写

安分

再受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

通过祥林嫂的眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲惨的经历,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被逼到绝境的。

语言描写

祥林嫂主要与谁对话,从中看出来她有什么心理特点?

她为什么反复讲阿毛的故事?众人是怎么对待这件事的?

与我对话:“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?”(封建迷信)

对四婶和大家讲阿毛:“我真傻,真的。我单知道……不知道春天也会有”(痛苦自责、麻木空虚)

与柳妈的对话:“那两个死鬼的男人……阎罗大王只好把你锯开来,分给他们”她脸上就显出恐怖的神色来(精神重压,陷入恐惧)

祥林嫂在丧夫丧子之后遭受了巨大的打击,她的情感需要一个宣泄的出路,她反复重复阿毛的故事是想得到鲁镇人们的安慰和同情。

众人只是把她的悲惨经历当成茶余饭后的笑料,这是那个时代的悲剧。人们麻木不仁,祥林嫂得不到同情,还要忍受各方面巨大的精神压迫。

动作描写

文中同样用了很多的动作描写,试以“祥林嫂再到鲁镇”这部分为例说说表现祥林嫂什么样的心理?

她讪讪的缩了手——难为情

转了几圈,疑惑的走开——心怀希望

受了炮烙似的缩手,失神的站着——彻底崩溃

祥林嫂对不幸的命运做过哪些抗争 这种抗争的实质是什么

抗争的表现:

逃嫁:山中出逃,做工鲁镇——敢于直面封建妇道、孝道, 维护自我尊严

撞头:改嫁中的“出格”行为——对婆家为她安排的命运的反抗

捐门槛:倾其所有,洗刷“污秽” ——追求人的平等权利

问鬼神:死前问我鬼神——对天经地义的神权的质疑。

祥林嫂的逃嫁撞头是“从一而终”的封建观念在作祟;捐门槛也是向封建迷信低头。

祥林嫂的抗争缺乏明确的认识,且方式方法也是错误的。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

形象总结

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型形象,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残、被愚弄、被鄙视,以至被旧社会所吞噬。

封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,但并不是为了自由而反抗,而是为了顺从封建礼教而反抗,祥林嫂从始至终都选择了对封建礼教的屈服,最后还是被社会压垮了。

任务三

品味语言,探究悲剧原因

祥林嫂在祝福之夜死去,是谁杀死了祥林嫂?造成她悲剧命运的原因到底是什么

(请分析众人在祥林嫂死前和死后的态度和言行,判断谁是凶手)

鲁四叔:

讨厌:祥林嫂初到鲁镇,四叔皱了皱眉,四婶已经知道了他的意思,是在讨厌她是一个寡妇。()

反感、毫无同情心:四叔一知道,就皱一皱眉,道:“这不好。恐怕她是逃出来的。”祥林嫂婆婆来领人:“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”祥林嫂被绑走:“可恶!然而……。” “可恶!” “然而……。”祥林嫂再到鲁镇,他告诫四嫂说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手……不干不净,祖宗是不吃的。

生气她死的不是时候,晦气:祥林嫂死后说“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”“怎么死的?——还不是穷死的?”他淡然的回答。

鲁四叔说的两次“可恶”“然而” ,内涵丰富,有什么隐藏意思在里边?

第一个“可恶”是说大白天在家门前抢人,有损鲁家尊严,“抢人者”太可恶。

第一个“然而”是说祥林嫂婆家抢人也有理,表明了鲁四老爷维护封建礼教的态度。

第二个“可恶”是对劫人以后又来的卫老婆子说的,是说卫老婆子不该给鲁家推荐一个不守封建礼教的人来,又合伙劫她走。

第二个“然而”是暗示再找一个像祥林嫂一样勤快能干的人很难。

顽固守旧,冷酷自私,没有同情心,是封建思想礼教的忠实卫士。

他通过“祝福”阻断了祥林嫂的生路,把她逼上了绝路,是导致祥林嫂惨死的主要人物。

鲁四婶:

第一次:“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

第二次:“祥林嫂,你放着罢!我来拿。” 四婶又慌忙的说。

第三次:“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

她的三次断喝暴露了封建礼教的虚伪冷酷 。

头一次留祥林嫂是看她能干,惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是自己的用人没有祥林嫂那样可心。以后祥林嫂再来,她“起初还踌躇”,后来倒是真心怜悯祥林嫂,留下她。但是祥林嫂没有以前那样灵活能干了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说四婶只是把祥林嫂当作一件工具,没有把她当人来看。

鲁四爷鲁四婶夫妻赶走祥林嫂,使她无容身之所,乞讨为生,走向死亡。

我:

“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

匆匆的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。

“死了?”我的心突然紧缩,几乎跳起来,脸上大约也变了色。

然而我的惊惶却不过暂时的事……心地已经渐渐轻松;不过偶然之间,还似乎有些负疚。

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”有反封建的思想倾向,同情祥林嫂却无能为力,彷徨,逃避,妥协。对祥林嫂提出的“魂灵的有无”的问题,之所以作了含糊的回答,“我”粉碎了祥林嫂的最后一丝希望,是祥林嫂死亡的间接推手。

柳妈:

不耐烦她讲阿毛,奚落她改嫁时留下的伤疤,恐吓她,骗她捐门槛。

“唉唉,我真傻,”“祥林嫂,你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸,说。“我问你:你额角上的伤疤,不就是那时撞坏的么?”

“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说。“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……。”

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”

柳妈是深受封建迷信思想毒害的“善女人”,既是那个社会最底层被压迫、被损害者,又不自觉地成了畸形社会制度的维护者。所以,在某种程度上,她成了杀害祥林嫂的帮凶。

镇上人:

冷淡:祥林嫂改嫁后,仍然叫她祥林嫂,但音调和先前很不同;也还和她讲话,但笑容却冷冷的了。

先猎奇后厌烦她讲阿毛:全镇的人们几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头痛。似笑非笑的先问他,道:“祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?”她的悲哀经大家咀嚼赏鉴了许多天,早已成为渣滓,只值得烦厌和唾弃。

嘲笑她的伤疤:“祥林嫂,我问你:你那时怎么竟肯了?”一个说。

“唉,可惜,白撞了这一下。”一个看着她的疤,应和道。

对祥林嫂的死漠不关心:从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了。

他们愚昧麻木,冷漠空虚。也是深受封建思想和封建礼教思想毒害的人,所以,他们鄙视祥林嫂,增加她精神上的痛苦,把祥林嫂逼上了死路。

婆婆:卖掉祥林嫂,吞掉工钱,逼她改嫁。

小叔子:用她的卖身钱娶媳妇

卫老婆子:合谋绑走祥林嫂

堂伯:大伯收屋,赶走她

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

封建社会的族权、夫权的行使者

婆婆是利用封建族权逼迫祥林嫂犯下“败坏风俗”之罪的罪魁祸首;大伯迫使祥林嫂无家可归,只得再次来到鲁镇做女工,沦为众人鄙视、唾弃的对象。

鲁四老爷、四婶背后体现的是封建礼教。

祥林嫂婆婆、大伯行使的是封建社会的族权、夫权。

柳妈背后体现的是封建神权。

鲁镇人背后体现的是旁观者心态,看客心理。

“我”一个见过世面、有知识的先进革命者,面对祥林嫂最后的灵魂提问,表现出无法救助的无能为力和软弱妥协。

通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂之婆,柳妈、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么直接的凶手是谁呢?

“吃人”的封建礼教。

贞节:饿死事小,失节事大;从一而终

三从四德:妇女,服也;三从四德

祭祀:清白、圣洁

迷信:鬼神、阴司、灵魂

祥林嫂是封建思想的牺牲品,鲁镇上的人,也都是封建思想的牺牲品。

主题小结

文章通过祥林嫂一生悲惨遭遇的描写,反映了辛亥革命以后的社会矛盾以及中国农村的真实面貌,深刻地揭示了地主阶级对劳动人民特别是劳动妇女的摧残和迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出了彻底反封建的必要性。

拓展提升

电影《祝福》对原著《祝福》进行了改编,增加了祥林嫂砍门槛的情节(祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动。于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。),你怎么看待这个改编?好还是不好?

好。一个人最痛苦的,就是无处宣泄痛苦,只知道痛苦,却没办法减轻一些些。祥林嫂是个苦命的女人,她的痛苦源于她不反抗,因此,要一个顺从命运、无力也无心反抗的人拿起刀,可以说不可思议——除非她疯了!而小说中的祥林嫂正是这样一个人,她被痛苦折磨得没有了自我,没有了理智,这样一个人的确有可能砍门槛。她把门槛变相地看成了自己,认为自己罪大恶极,捐了门槛依然无法赎罪,只有“砍”才有效。祥林嫂是个普通的劳动妇女,没有文化人的觉悟,她的“觉悟”就是:一切痛苦源于罪孽。

这样不好。祥林嫂是生活在封建中国的一个被愚弄、被践踏、被遗弃的劳动妇女。她虽然不屈服于命运,但这种反抗是十分有限的,终究不能逃脱苦难和厄运。改编者增写“刀砍门槛”,拔高了人物形象,反而脱离当时的社会现实环境,造成人物形象的不真实。

布置作业

预习《林教头风雪山神庙》,概括情节内容,分析林冲性格变化。

鲁

迅

导入

在坐的女孩子们,你们有名和姓,你们的名字被父母赋予了美好的意义。

可是在旧社会,有好多生活在最底层的女人就都没有名字,他们地位低贱,连享有名和姓的权利也没有,只能作为男人的附庸而存在。

今天我们来认识一个女人,一个没有名字,没有春天,不被祝福的女人。

素养目标

语言建构与运用:梳理故事情节,准确概括祥林嫂的变化及形象特点。

思维发展与提升:学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法。

审美鉴赏与创造:品味小说语言,感受其中丰富的内涵和深厚的韵味。

文化传承与理解:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

情境任务:

我校将举办“演绎文学,秀出艺术”高中语文课本剧大赛,我班挑选了《祝福》作为参赛篇目,来完成对经典跨越百年的演绎。

下面,让我们一起走进《祝福》,联系时代背景,深入解读人物形象,为更好地完成对经典文学的演绎打下扎实的基础。

作者介绍

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对封建制度进行猛烈的揭露和抨击,奠定了其在新文学史上的地位。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》《且介亭杂文》《南腔北调集》等。

写作背景

《祝福》发表于1924年。是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。辛亥革命后,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。

解题

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

祝福仪式上,妇女和个别忌生肖的男丁都要回避,寡妇更不允参与。祥林嫂这样丧夫再嫁的寡妇,是连祭祀的东西都不能碰的。

最后,祥林嫂在祝福声中走上了死路。

任务一

概括情节,梳理人物命运

现实:祝福景象与鲁四老爷(1-2)

祥林嫂寂然死去(3-33)

回忆:祥林嫂初到鲁镇(34-53)

祥林嫂被卖改嫁(54-65)

祥林嫂再到鲁镇(66-111)

现实:祝福景象和我的感受(112)

1.请概括情节,并说说哪一部分是现实,那一部分是回忆?这是什么叙事手法?以什么为叙事线索?

叙事手法:倒叙

叙事线索:“我”的所见、所忆、所感

2.这种叙述方式有什么表达效果呢?

本文使用的叙述方式是倒叙,其作用为:①从情节安排看,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地设置悬念,使读者急于探求事情的原委,吸引读者阅读兴趣。②从小说主题看,小说开头写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,并引起鲁四老爷的震怒:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。③把祥林嫂寂然死去的结局提前,营造了小说浓厚的悲剧气氛。

叙述方式

顺叙:按照故事发展的先后顺序展开情节。

作用:可以使故事情节的发展脉络分明、层次清晰。

倒叙:先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。

作用:这样容易造成悬念,引人入胜。

插叙:暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件相关的回忆或故事。

作用:这样可以对小说的主要情节或中心事件构成必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。

补叙:用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代

作用:可以使故事内容更加完整。

平叙:平行地叙述两件或两件以上同时发生的事。

作用:可以使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体,但要交代清楚事件的始末时间等。

3.请根据“我”的所见所知,梳理一下祥林嫂的悲惨遭遇。

26-27岁 春天前夫死、抗婚、初到鲁镇

27-28 岁 春上被迫改嫁,年底生阿毛(一岁)

28-31 岁 二夫死,春末阿毛死,被迫再回鲁镇

32-33 岁 捐门槛赎罪,冬至祝福再被拒绝

33-34 岁 被赶出鲁家

34-39 岁 街头行乞

40岁左右 春天来临前、祝福声中冻死街头。

4.祥林嫂遭受挫折的时间都发生在春天或临近春天,这样安排有什么含义?

①春天给人无限的生机和希望,但给祥林嫂的却只是打击与绝望。②更突出了祥林嫂的悲剧性。

一个没有春天的女人

任务二

分析人物,学习描写手法

1.作者是从哪方面描写祥林嫂的?他笔下的祥林嫂究竟是一个怎样的人呢?

肖像描写

神态描写

语言描写动作描写

祥林嫂从初到鲁镇、再到鲁镇、临死前容貌神态上有什么变化?

①初到鲁镇:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,但两颊还是红的。模样还周正,手脚都壮大。又只是顺着眼。(朴实温顺)

表现:整天地做,似乎闲着就无聊,又有力,简直抵得过一个男子。做工不懈,食物不论,力气不惜。(勤快耐劳)

②二到鲁镇:头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色。顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了。(精神倍受刺激,内心极度悲伤)

③临死前:年前的花白头发,即今已经全白,全不像四十上下的人;脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻似的;只是那眼珠间或一轮,还可以表示她还是一个活物。她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一支比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。(精神麻木,濒于死亡。)

肖像描写、神态描写

祥林嫂的眼睛是全文最精彩的特写镜头部分,我们可以从这些眼睛的特写镜头中看出祥林嫂怎样的性格、心理特点?

初到鲁镇——顺着眼

再到鲁镇——顺着眼,眼角带着泪

讲阿毛故事——直着眼

捐门槛后——分外有神

不让祝福——失神、窈陷

行乞——眼珠间或一轮

问有无灵魂——忽然发光

神态描写

安分

再受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

通过祥林嫂的眼神变化,展示了人物的内心世界,概括了祥林嫂半生悲惨的经历,形象地反映了祥林嫂是怎样一步步地被逼到绝境的。

语言描写

祥林嫂主要与谁对话,从中看出来她有什么心理特点?

她为什么反复讲阿毛的故事?众人是怎么对待这件事的?

与我对话:“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?”(封建迷信)

对四婶和大家讲阿毛:“我真傻,真的。我单知道……不知道春天也会有”(痛苦自责、麻木空虚)

与柳妈的对话:“那两个死鬼的男人……阎罗大王只好把你锯开来,分给他们”她脸上就显出恐怖的神色来(精神重压,陷入恐惧)

祥林嫂在丧夫丧子之后遭受了巨大的打击,她的情感需要一个宣泄的出路,她反复重复阿毛的故事是想得到鲁镇人们的安慰和同情。

众人只是把她的悲惨经历当成茶余饭后的笑料,这是那个时代的悲剧。人们麻木不仁,祥林嫂得不到同情,还要忍受各方面巨大的精神压迫。

动作描写

文中同样用了很多的动作描写,试以“祥林嫂再到鲁镇”这部分为例说说表现祥林嫂什么样的心理?

她讪讪的缩了手——难为情

转了几圈,疑惑的走开——心怀希望

受了炮烙似的缩手,失神的站着——彻底崩溃

祥林嫂对不幸的命运做过哪些抗争 这种抗争的实质是什么

抗争的表现:

逃嫁:山中出逃,做工鲁镇——敢于直面封建妇道、孝道, 维护自我尊严

撞头:改嫁中的“出格”行为——对婆家为她安排的命运的反抗

捐门槛:倾其所有,洗刷“污秽” ——追求人的平等权利

问鬼神:死前问我鬼神——对天经地义的神权的质疑。

祥林嫂的逃嫁撞头是“从一而终”的封建观念在作祟;捐门槛也是向封建迷信低头。

祥林嫂的抗争缺乏明确的认识,且方式方法也是错误的。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

形象总结

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型形象,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残、被愚弄、被鄙视,以至被旧社会所吞噬。

封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,但并不是为了自由而反抗,而是为了顺从封建礼教而反抗,祥林嫂从始至终都选择了对封建礼教的屈服,最后还是被社会压垮了。

任务三

品味语言,探究悲剧原因

祥林嫂在祝福之夜死去,是谁杀死了祥林嫂?造成她悲剧命运的原因到底是什么

(请分析众人在祥林嫂死前和死后的态度和言行,判断谁是凶手)

鲁四叔:

讨厌:祥林嫂初到鲁镇,四叔皱了皱眉,四婶已经知道了他的意思,是在讨厌她是一个寡妇。()

反感、毫无同情心:四叔一知道,就皱一皱眉,道:“这不好。恐怕她是逃出来的。”祥林嫂婆婆来领人:“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。”祥林嫂被绑走:“可恶!然而……。” “可恶!” “然而……。”祥林嫂再到鲁镇,他告诫四嫂说,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀时候可用不着她沾手……不干不净,祖宗是不吃的。

生气她死的不是时候,晦气:祥林嫂死后说“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”“怎么死的?——还不是穷死的?”他淡然的回答。

鲁四叔说的两次“可恶”“然而” ,内涵丰富,有什么隐藏意思在里边?

第一个“可恶”是说大白天在家门前抢人,有损鲁家尊严,“抢人者”太可恶。

第一个“然而”是说祥林嫂婆家抢人也有理,表明了鲁四老爷维护封建礼教的态度。

第二个“可恶”是对劫人以后又来的卫老婆子说的,是说卫老婆子不该给鲁家推荐一个不守封建礼教的人来,又合伙劫她走。

第二个“然而”是暗示再找一个像祥林嫂一样勤快能干的人很难。

顽固守旧,冷酷自私,没有同情心,是封建思想礼教的忠实卫士。

他通过“祝福”阻断了祥林嫂的生路,把她逼上了绝路,是导致祥林嫂惨死的主要人物。

鲁四婶:

第一次:“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。

第二次:“祥林嫂,你放着罢!我来拿。” 四婶又慌忙的说。

第三次:“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。

她的三次断喝暴露了封建礼教的虚伪冷酷 。

头一次留祥林嫂是看她能干,惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是自己的用人没有祥林嫂那样可心。以后祥林嫂再来,她“起初还踌躇”,后来倒是真心怜悯祥林嫂,留下她。但是祥林嫂没有以前那样灵活能干了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说四婶只是把祥林嫂当作一件工具,没有把她当人来看。

鲁四爷鲁四婶夫妻赶走祥林嫂,使她无容身之所,乞讨为生,走向死亡。

我:

“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。”

匆匆的逃回四叔的家中,心里很觉得不安逸。自己想,我这答话怕于她有些危险。

“死了?”我的心突然紧缩,几乎跳起来,脸上大约也变了色。

然而我的惊惶却不过暂时的事……心地已经渐渐轻松;不过偶然之间,还似乎有些负疚。

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”有反封建的思想倾向,同情祥林嫂却无能为力,彷徨,逃避,妥协。对祥林嫂提出的“魂灵的有无”的问题,之所以作了含糊的回答,“我”粉碎了祥林嫂的最后一丝希望,是祥林嫂死亡的间接推手。

柳妈:

不耐烦她讲阿毛,奚落她改嫁时留下的伤疤,恐吓她,骗她捐门槛。

“唉唉,我真傻,”“祥林嫂,你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸,说。“我问你:你额角上的伤疤,不就是那时撞坏的么?”

“祥林嫂,你实在不合算。”柳妈诡秘的说。“再一强,或者索性撞一个死,就好了。现在呢,你和你的第二个男人过活不到两年,倒落了一件大罪名。你想,你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。我想,这真是……。”

“我想,你不如及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛,当作你的替身,给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名,免得死了去受苦。”

柳妈是深受封建迷信思想毒害的“善女人”,既是那个社会最底层被压迫、被损害者,又不自觉地成了畸形社会制度的维护者。所以,在某种程度上,她成了杀害祥林嫂的帮凶。

镇上人:

冷淡:祥林嫂改嫁后,仍然叫她祥林嫂,但音调和先前很不同;也还和她讲话,但笑容却冷冷的了。

先猎奇后厌烦她讲阿毛:全镇的人们几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头痛。似笑非笑的先问他,道:“祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?”她的悲哀经大家咀嚼赏鉴了许多天,早已成为渣滓,只值得烦厌和唾弃。

嘲笑她的伤疤:“祥林嫂,我问你:你那时怎么竟肯了?”一个说。

“唉,可惜,白撞了这一下。”一个看着她的疤,应和道。

对祥林嫂的死漠不关心:从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了。

他们愚昧麻木,冷漠空虚。也是深受封建思想和封建礼教思想毒害的人,所以,他们鄙视祥林嫂,增加她精神上的痛苦,把祥林嫂逼上了死路。

婆婆:卖掉祥林嫂,吞掉工钱,逼她改嫁。

小叔子:用她的卖身钱娶媳妇

卫老婆子:合谋绑走祥林嫂

堂伯:大伯收屋,赶走她

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

封建社会的族权、夫权的行使者

婆婆是利用封建族权逼迫祥林嫂犯下“败坏风俗”之罪的罪魁祸首;大伯迫使祥林嫂无家可归,只得再次来到鲁镇做女工,沦为众人鄙视、唾弃的对象。

鲁四老爷、四婶背后体现的是封建礼教。

祥林嫂婆婆、大伯行使的是封建社会的族权、夫权。

柳妈背后体现的是封建神权。

鲁镇人背后体现的是旁观者心态,看客心理。

“我”一个见过世面、有知识的先进革命者,面对祥林嫂最后的灵魂提问,表现出无法救助的无能为力和软弱妥协。

通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂之婆,柳妈、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么直接的凶手是谁呢?

“吃人”的封建礼教。

贞节:饿死事小,失节事大;从一而终

三从四德:妇女,服也;三从四德

祭祀:清白、圣洁

迷信:鬼神、阴司、灵魂

祥林嫂是封建思想的牺牲品,鲁镇上的人,也都是封建思想的牺牲品。

主题小结

文章通过祥林嫂一生悲惨遭遇的描写,反映了辛亥革命以后的社会矛盾以及中国农村的真实面貌,深刻地揭示了地主阶级对劳动人民特别是劳动妇女的摧残和迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出了彻底反封建的必要性。

拓展提升

电影《祝福》对原著《祝福》进行了改编,增加了祥林嫂砍门槛的情节(祥林嫂捐了门槛,仍然被禁止参与祭祀活动。于是拿起菜刀,跑到土地庙怒砍门槛。),你怎么看待这个改编?好还是不好?

好。一个人最痛苦的,就是无处宣泄痛苦,只知道痛苦,却没办法减轻一些些。祥林嫂是个苦命的女人,她的痛苦源于她不反抗,因此,要一个顺从命运、无力也无心反抗的人拿起刀,可以说不可思议——除非她疯了!而小说中的祥林嫂正是这样一个人,她被痛苦折磨得没有了自我,没有了理智,这样一个人的确有可能砍门槛。她把门槛变相地看成了自己,认为自己罪大恶极,捐了门槛依然无法赎罪,只有“砍”才有效。祥林嫂是个普通的劳动妇女,没有文化人的觉悟,她的“觉悟”就是:一切痛苦源于罪孽。

这样不好。祥林嫂是生活在封建中国的一个被愚弄、被践踏、被遗弃的劳动妇女。她虽然不屈服于命运,但这种反抗是十分有限的,终究不能逃脱苦难和厄运。改编者增写“刀砍门槛”,拔高了人物形象,反而脱离当时的社会现实环境,造成人物形象的不真实。

布置作业

预习《林教头风雪山神庙》,概括情节内容,分析林冲性格变化。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])