4.中古时期的亚洲 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 4.中古时期的亚洲 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-11 17:07:48 | ||

图片预览

文档简介

4. 中古时期的亚洲

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)根据朝鲜考古发现,在庆州雁鸭池出土了刻有“调露二年”字样的砖铭,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年皆土”的铭文板瓦,等等。这些都是频繁更替的唐高宗年号。这反映出

A.唐朝时期的版图囊括了朝鲜半岛 B.新罗仿照唐朝建立了中央集权

C.新罗与唐朝存在密切的文化交流 D.新罗统治者与唐朝皇帝共用年号

2.(本题3分)11世纪,外族入侵印度,13世纪时建立了以伊斯兰教为国教的德里苏丹国。当时入侵印度的是( )

A.日耳曼人 B.波斯人 C.突厥人 D.阿拉伯人

3.(本题3分)某历史活动课场景:同学们激烈讨论,畅所欲言,内容涉及孝德天皇、大化改新、阿拉伯半岛统一、伊斯兰教、笈多帝国。这堂课正在研究的是( )

A.中古亚非文明 B.中古美洲文明

C.近代欧洲国家 D.亚洲封建国家

4.(本题3分)“一个拥有9个封臣的封君本人也许就是更高一级封君的封臣,而更高一级的封君又是另一个更大关系网络中的封君手下的一名封臣。”与这一现象有关的是( )

A.大化改新 B.西欧封建等级制度

C.罗马教廷的统治 D.西欧城市的重新兴起

5.(本题3分)8世纪至10世纪,阿拉伯帝国掀起翻译运动。学者将古代希腊、罗马的大量哲学著作、自然科学著作以及波斯、印度的一些文学、史学、数学和天文学著作翻译成阿拉伯文;同时在翻译、介绍、研究的基础上,撰写了大量社会科学和自然科学的新著作。这一做法( )

A.推动了传统文化经典的复兴 B.有利于东西方文化的交流发展

C.满足了帝国对外扩张的需要 D.迎合了统治者好大喜功的心理

6.(本题3分)孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出,6世纪末7世纪初,在东亚大陆,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,进一步加深了其“民族危机感”。这预示着( )

A.日本迫切希望学习隋唐的发展经验 B.新罗与唐朝友好关系造成严重威胁

C.国际形势发展需要进行社会变革 D.挽救统治危机以跻身东亚强国行列

7.(本题3分)大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行,日本出现许多大庄园。大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。其直接结果是

A.有利于中央集权制度的形成 B.武士集团的重要性日益增强

C.日本社会出现严重社会危机 D.使幕府意图以锁国加强统治

8.(本题3分)有学者认为,7世纪以后,阿拉伯人狂飙般的扩张对西方社会历史命运造成了根本性的改变,它彻底地砸碎了各种古典的传统,可以说,“倘若没有穆罕默德,查理曼就根本是无法想象的”。该学者强调阿拉伯人的扩张( )

A.导致了地中海世界裂变 B.推动了西方文明的转型

C.颠覆了西欧政治统治体系 D.促进了西欧封建帝制确立

9.(本题3分)12世纪末,日本进入幕府统治时期。在这种体制下,天皇只保有名义上的称号,实际上掌握实权的是( )

A.将军 B.大名 C.诸侯 D.武士

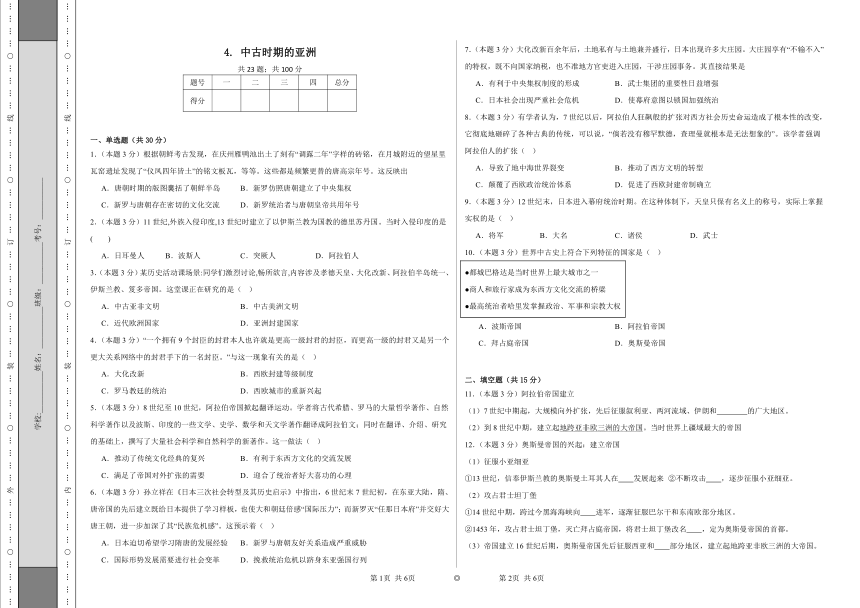

10.(本题3分)世界中古史上符合下列特征的国家是( )

●都城巴格达是当时世界上最大城市之一 ●商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁 ●最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权

A.波斯帝国 B.阿拉伯帝国

C.拜占庭帝国 D.奥斯曼帝国

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)阿拉伯帝国建立

(1)7世纪中期起,大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和 的广大地区。

(2)到8世纪中期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。当时世界上疆域最大的帝国

12.(本题3分)奥斯曼帝国的兴起:建立帝国

(1)征服小亚细亚

①13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在 发展起来 ②不断攻击 ,逐步征服小亚细亚。

(2)攻占君士坦丁堡

①14世纪中期,跨过今黑海海峡向 进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

②1453年,攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名 ,定为奥斯曼帝国的首都。

(3)帝国建立16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和 部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

13.(本题3分)印度

(1)笈多帝国

①兴起:4 世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战, 几乎征服了 。

②统治:帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为 ,其余大部分地区仍保留原来的 ,政令不够统一;笈多帝国时期,由 演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①兴起:11 世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以 为国教。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和 ;

地方划分为行省,行省 由苏丹任命,重要职位由 担任。

14.(本题3分)背景

(1)阿拉伯半岛多部落并存,相互混战。

(2)7世纪初, 创立伊斯兰教。

(3)622年,穆罕默德在 建立政权,势力逐步扩大。到其去世时,阿拉伯半岛基本统一。政教合一的神权国家,阿拉伯国家雏形诞生

15.(本题3分)阿拉伯帝国的建立

(1)背景

①阿拉伯人最初的家乡是阿拉伯半岛,多部落并存,相互混战。

②7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。

③622年,穆罕默德迁居 ,在那里建立政权,势力逐渐扩大。

④到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。

(2)建立:到8 世纪中期建立起地跨 三洲的大帝国。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)笈多帝国与德里苏丹国虽都在古印度,但民族、信仰等方面差异很大

17.(本题2分)阿拉伯数字是古代印度创造的

18.(本题2分)印度笈多王朝时期,以伊斯兰教为国教。

19.(本题2分)中国的四大发明经阿拉伯人传入欧洲;

20.(本题2分)阿拉伯帝国是沟通东西的桥梁,而奥斯曼帝国却阻断东西交流

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪的阿拉伯翻译运动发轫于倭马亚王朝(公元661—750年)时期,勃兴于阿拔斯王朝(公元750—1258年),结束于13世纪蒙古人西征的铁蹄之下。由倭马亚王朝时期的个人的零星翻译,到阿拔斯王朝时期达到鼎盛,发展为国家的主要事业,由国家投入巨资,建立机构,组织人力进行翻译。史书记载:“上自哈里发,下至平民……为求学而游历欧、亚、非三溯,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们所储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷轶之浩大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学约贡献,远非一般人的想象所能及的。”

材料二 阿拉伯帝国各民族以翻译的方式继承了东西方古代文明(两河流域、尼罗河流域、地中海东岸及希腊罗马、恒河印度河流域、黄河流域)丰厚的文化遗产,翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域。这一运动又直接推动了阿拉伯帝国教育的发展,教育的发展又反过来推动了翻译运动的高涨和新文化的创造。这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。有学者指出:“没有他们约努力,这古老的文明就会泯灭,科学的发展就会断线,中世纪就可能出现一片愚昧黑暗。”

——以上材料均摘编自杨文炯、张嵘《伊斯兰教与中世纪阿拉伯翻译运动的兴起》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拉伯帝国翻译运动的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评阿拉伯帝国翻译运动的意义。

22.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯帝国(632﹣1258)范围最大时达到1340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国。它控制了东西方的主要商道,如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心:撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心。这些产品几乎都是国内外交流货物的大宗。在对待商业的态度上,并且以它强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯人有很强的商业意识,这来自于伊斯兰教

——摘编自韩强《丝绸之路与历史上的十个超级大国》

材料二 唐朝称阿拉伯为大食。永徽二年(651),大食達使和唐朝通好,在此后的148年间,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突。其中规根最大的一次战争是天宝十年(751)的恒罗斯战役。唐军战败,后又传到西亚的大马士革,最后传到了非洲和欧洲。中国的战俘纺织技术也传入阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、教学、建筑也传入唐朝。据9世纪到过中国的阿拉伯商人苏莱曼《印度 中国游记》记载。当时广州有伊斯兰教判官一人,依本教风谷管理本族人民

——摘编自丁克家《唐代中国与大食的军事冲突与文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料以上材料并结合所学知识,归纳唐代中国与大食交往的特点,并简述唐代两国交往所产生的影响。

23.(本题15分)文明与交流

材料一

约公元前4500年,苏美尔人迁移到两河流域南部。人们从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善。该时期的一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人,表明他拥有宗教和军事权力,在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些情况表明苏美尔地区进入了文明时代。

(1)依据材料一,概括西亚地区进入文明时代的表现。

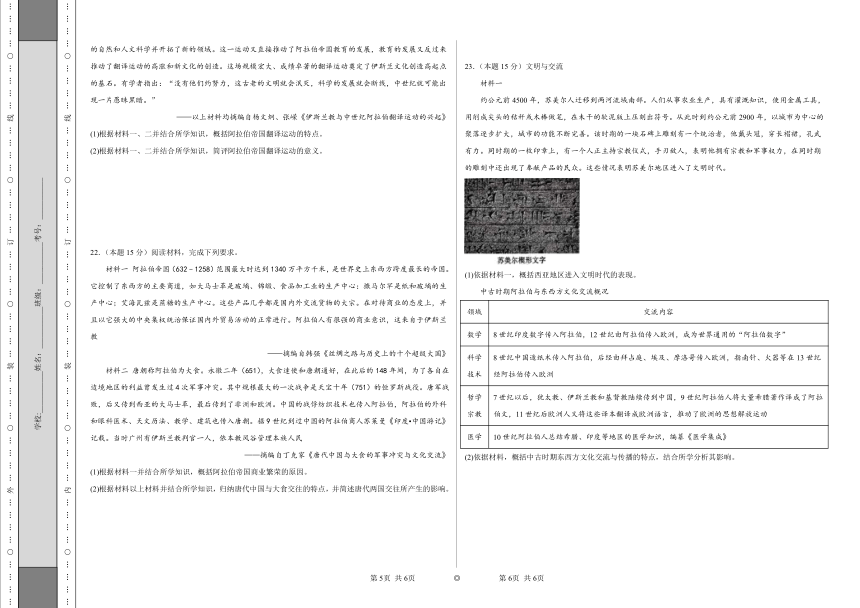

中古时期阿拉伯与东西方文化交流概况

领域 交流内容

数学 8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,成为世界通用的“阿拉伯数字”

科学技术 8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲,指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲

哲学宗教 7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国,9世纪阿拉伯人将大量希腊著作译成了阿拉伯文,11世纪后欧洲人又将这些译本翻译成欧洲语言,推动了欧洲的思想解放运动

医学 10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》

(2)依据材料,概括中古时期东西方文化交流与传播的特点,结合所学分析其影响。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

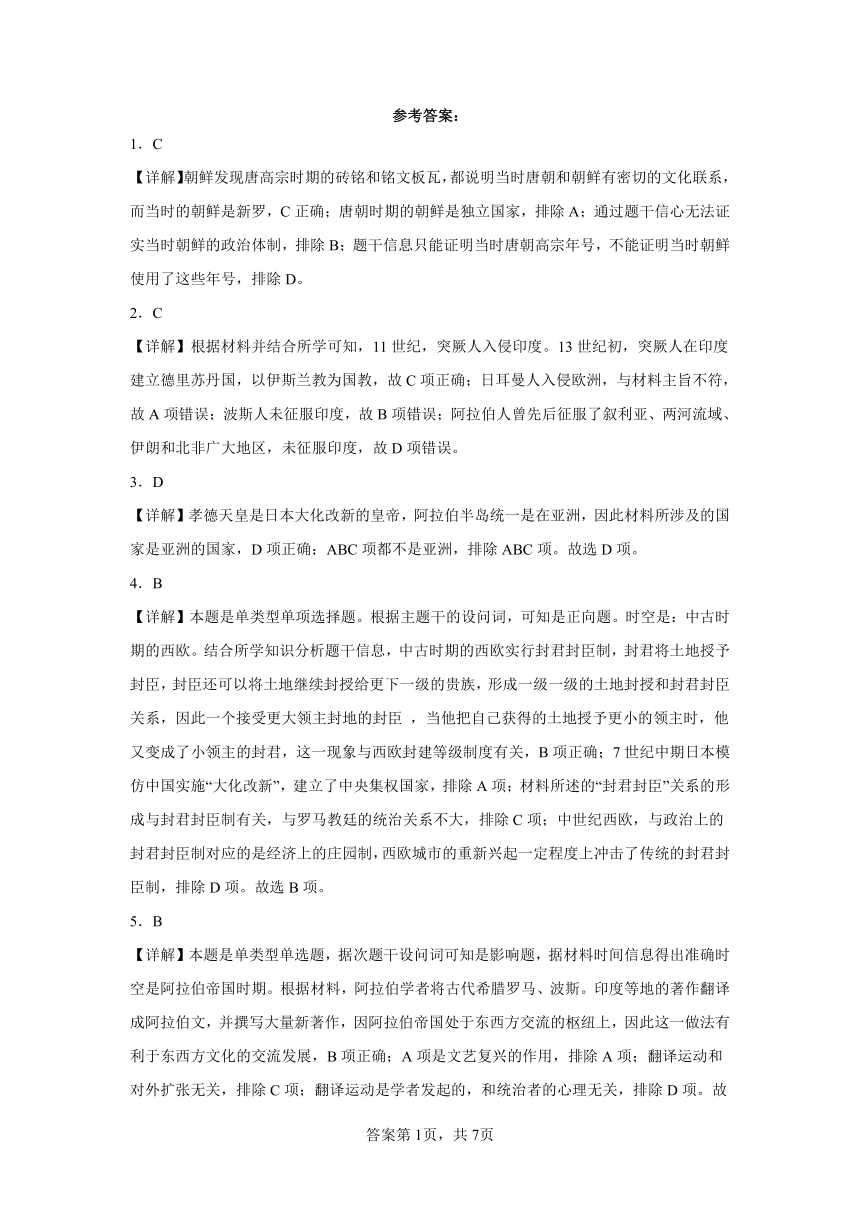

参考答案:

1.C

【详解】朝鲜发现唐高宗时期的砖铭和铭文板瓦,都说明当时唐朝和朝鲜有密切的文化联系,而当时的朝鲜是新罗,C正确;唐朝时期的朝鲜是独立国家,排除A;通过题干信心无法证实当时朝鲜的政治体制,排除B;题干信息只能证明当时唐朝高宗年号,不能证明当时朝鲜使用了这些年号,排除D。

2.C

【详解】根据材料并结合所学可知,11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教,故C项正确;日耳曼人入侵欧洲,与材料主旨不符,故A项错误;波斯人未征服印度,故B项错误;阿拉伯人曾先后征服了叙利亚、两河流域、伊朗和北非广大地区,未征服印度,故D项错误。

3.D

【详解】孝德天皇是日本大化改新的皇帝,阿拉伯半岛统一是在亚洲,因此材料所涉及的国家是亚洲的国家,D项正确;ABC项都不是亚洲,排除ABC项。故选D项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:中古时期的西欧。结合所学知识分析题干信息,中古时期的西欧实行封君封臣制,封君将土地授予封臣,封臣还可以将土地继续封授给更下一级的贵族,形成一级一级的土地封授和封君封臣关系,因此一个接受更大领主封地的封臣 ,当他把自己获得的土地授予更小的领主时,他又变成了小领主的封君,这一现象与西欧封建等级制度有关,B项正确;7世纪中期日本模仿中国实施“大化改新”,建立了中央集权国家,排除A项;材料所述的“封君封臣”关系的形成与封君封臣制有关,与罗马教廷的统治关系不大,排除C项;中世纪西欧,与政治上的封君封臣制对应的是经济上的庄园制,西欧城市的重新兴起一定程度上冲击了传统的封君封臣制,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】本题是单类型单选题,据次题干设问词可知是影响题,据材料时间信息得出准确时空是阿拉伯帝国时期。根据材料,阿拉伯学者将古代希腊罗马、波斯。印度等地的著作翻译成阿拉伯文,并撰写大量新著作,因阿拉伯帝国处于东西方交流的枢纽上,因此这一做法有利于东西方文化的交流发展,B项正确;A项是文艺复兴的作用,排除A项;翻译运动和对外扩张无关,排除C项;翻译运动是学者发起的,和统治者的心理无关,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期(亚洲)。由材料“国际压力”,“民族危机感”等信息,再结合文章题目,可推知日本需要根据国内外形势进行社会变革,C项正确;材料重点在强调日本面临的国内外形势而非向隋唐学习,排除A项;新罗与唐的友好关系加深的是日本的“民族危机感”,不是让日本遭受严重威胁,排除B项;材料能反映日本有了“民族危机感”,但不能看出日本是否面临着统治危机,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】大化改新后,大庄园的增多及其在政治、经济上的特权等导致的直接结果是,保护庄园的武士集团的重要性日益增强,B项正确;有利于中央集权制度的形成与“(庄园)不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务”等不符,A项错误;中世纪日本的庄园发展并未导致严重的社会危机,C项错误;导致幕府意图以“锁国”加强统治的是外来势力的侵扰,D项错误。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。根据题意并结合所学可知,阿拉伯人的扩张彻底砸碎了古典传统,西方社会首次出现了由地中海向北方地区的转移,并蜗居在一种自给自足的自然经济状态之中,由此,西方社会形成了典型的封建制度,新的西方文明得以诞生,B项正确;材料强调的是对西方社会历史进程的根本性改变,并非说明地中海世界裂变,排除A项;日耳曼人的入侵导致西方社会传统的政治统治体系被颠覆,排除C项;材料强调的是阿拉伯人的扩张导致古典传统的彻底瓦解,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据所学知识可知,幕府统治时期,掌握日本实权的是幕府的将军,A项正确;大名是地方统治者,不是掌控日本最高权力的人物,排除B项;诸侯即大名掌握着地方实权,不是整个日本的掌权者,排除C项;幕府统治时期,日本最高统治者是将军,而非整个武士阶层,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“都城巴格达是当时世界上最大城市之一;最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权”及所学可知,阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助,最重要的是宰相、枢密院和财政部等,B项正确;波斯帝国疆域横跨亚细亚洲、阿非利加洲、欧罗巴洲三大洲。大流士一世统治时期,采取一系列改革,波斯帝国达到鼎盛,排除A项;拜占庭帝国是欧洲历史上最悠久的君主制国家,定都君士坦丁堡,排除C项;奥斯曼帝国是土耳其人建立的多民族帝国,定都君士坦丁堡,排除D项。故选B项。

11.北非

【详解】结合所学可知,7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。因此空白处应填北非。

12. 小亚细亚 拜占庭帝国 欧洲 伊斯坦布尔 北非

【详解】根据所学知识可知,13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。1453年,他们攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

13. 北印度 恒河中下游 藩王 婆罗门教 伊斯兰教 军事权力 总督 穆斯林

【详解】根据所学,4世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。到1500年,穆斯林已占印度总人口的1/4左右。

【点睛】

14. 穆罕默德 麦地那

【详解】根据所学可知7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教。622年,穆罕默德在麦地那建立政权,势力逐步扩大。到其去世时,阿拉伯半岛基本统一。政教合一的神权国家,阿拉伯国家雏形诞生

15. 麦地那 亚非欧

【详解】根据所学可知,622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力逐渐扩大。到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发。

【点睛】

16.正确

【详解】根据材料“笈多帝国......德里苏丹国”可知,笈多王朝是中世纪统一印度的第一个封建王朝。信奉的是婆罗门教,但对佛教不排斥;德里苏丹国是占据北印度部分地区的国家,德里苏丹国实际上是北方信伊斯兰教的外族人入侵后建立的地方王朝,他们信奉伊斯兰教,政治上,德里苏丹国实行伊斯兰教国家的政教合一制度。故题目正确。

17.正确

【详解】根据所学,阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献。阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,形成了我们现在常用的“阿拉伯数字”,并创造了完整的代数学;

18.错误

【详解】根据所学知识可知,印度笈多王朝时期,以印度教为国教。故题干说法错误。

19.错误

【详解】结合所学内容可知,中国的四大发明并不全是经阿拉伯人传入欧洲的。所以题干说法错误。

20.正确

【详解】结合所学可知,阿拉伯帝国是沟通东西的桥梁,而奥斯曼帝国却阻断东西交流,因此正确。

21.(1)特点:持续时间长;涉及领域广;规模大,具有群众性;由个人行为发展为国家行为;成果丰富。

(2)意义:保存了古代东西方文明;促进了伊斯兰文化的形成;促进了东西方文化的交流;推动了阿拉伯教育和科学的发展;为欧洲思想文化的发展提供了可资借鉴的文明成果。

【详解】(1)本题是特点类分析题,主要时空是阿拉伯帝国时期(西亚)。关于阿拉伯帝国翻译运动的特点,由材料“ 中世纪的阿拉伯翻译运动发轫于倭马亚王朝(公元661—750年)时期,勃兴于阿拔斯王朝(公元750—1258年),结束于13世纪蒙古人西征的铁蹄之下。”可知,持续时间长;由材料“翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域。”可知,涉及领域广;由材料“由倭马亚王朝时期的个人的零星翻译,到阿拔斯王朝时期达到鼎盛,发展为国家的主要事业”可知,由个人行为发展为国家行为;由材料“这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。”可知,成果丰富;由材料“上自哈里发,下至平民……为求学而游历欧、亚、非三溯,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归”并结合所学可知,规模大,具有群众性。

(2)本题是影响类材料分析题,主要时空是阿拉伯帝国时期(西亚)。关于阿拉伯帝国翻译运动的意义,由材料“阿拉伯帝国各民族以翻译的方式继承了东西方古代文明”可知,阿拉伯帝国翻译运动保存了古代东西方文明;由材料“翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域”、“这一运动又直接推动了阿拉伯帝国教育的发展,”可知,阿拉伯帝国翻译运动推动了阿拉伯教育和科学的发展;由材料“这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。”可知,阿拉伯帝国翻译运动促进了伊斯兰文化的形成;据所学可知,阿拉伯人在古代东西方文明的交流中扮演者桥梁和纽带的作用,因此阿拉伯帝国翻译运动促进了东西方文化的交流;由材料“没有他们约努力,这古老的文明就会泯灭,科学的发展就会断线,中世纪就可能出现一片愚昧黑暗”并结合所学可知,阿拉伯帝国翻译运动对西方的思想文化具有借鉴意义。

22.(1)原因:国境辽阔;占据东西方商路的要道;农业和手工业的发展;帝国重视商业,伊斯兰教有重商精神。

(2)特点:时间长,交往频繁,以和平方式为主,亦有战争,官方与民间交流并行,双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远。

影响:丰富了唐帝国与阿拉伯双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,也促进了东西方之间经济文化的交流,推动了世界文明的发展进步。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。阿拉伯帝国商业繁荣的原因根据材料“范围最大时达到1340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国”,可得出国境辽阔;根据材料“它控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势”,可得出占据东西方商路的要道,根据材料“如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心,艾海瓦兹是蔗糖的生产中心”,可得出农业和手工业的发展,根据材料“帝国政府把商业看作国家税收的重要来源”,可得出帝国重视商业,根据材料“阿拉伯人有很强的商业意识,这来自于伊斯兰教”,可得出伊斯兰教有重商精神。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。唐代与大食交往的特点,根据材料“在此后的148年间,大食遭使来唐计有36次之多”,可得出时间长,根据材料“大食追使来唐计有36次之多”可得出交往频繁,根据材料“唐朝与大食交流过程中也出现了一些波折,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突”,可得出以和平方式为主,亦有战争,根据材料“中国的战俘纺织技术也传入阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、教学、建筑也传入唐期”,可得出官方与民间交流并行;双向互动,经济与通有无,文化互相学习,影响深远。影响结合材料内容并结合所学知识可得出丰富了唐帝国与阿拉伯双方的经济文化内容;促进了双方经济文化发展,也促进了东西方之间经济文化的交流;推动了世界文明的发展进步。

23.(1)表现:青铜工具的使用;文字的发明;城市中心出现;国家形成等。

(2)特点:领域广泛;内容丰富,内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长,8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;借鉴与融合,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

影响:促进了东西方社会的发展;促进了人类文明的发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,主要时空是古代西亚。关于西亚地区进入文明时代的表现,据材料中“使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善”可以看出青铜工具的使用、文字的发明、城市中心出现;结合所学知识,我们可知国家的形成也是当时西亚文明的表现。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题,主要时空是中古时期东西方。第一小问,关于中古时期东西方文化交流与传播的特点,根据材料“中古时期文化交流与传播情况摘编…….数学.....科学技 术……哲学宗教……医学”可知,中古时期东西方文化交流与传播的领域广泛、内容丰富,涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。”可知,历史悠久、持续时间长,从8世纪印度数字传入阿拉伯,到12世纪传入欧洲,经历数百年;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲;指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….….9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。……10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集 成》。”可知,阿拉伯人在东西方文化交流中处于中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文”可知,东西方文化交流与传播过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;根据材料“9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》。”可知,东西方文化交流与传播体现借鉴与融合如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

第二小问,关于影响,据所学可知,古代阿拉伯人在东西方文化中扮演桥梁角色,因此中古时期东西方文化交流促进了东西方社会的发展;东西方文化的交流,促进了人类文明的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)根据朝鲜考古发现,在庆州雁鸭池出土了刻有“调露二年”字样的砖铭,在月城附近的望星里瓦窑遗址发现了“仪凤四年皆土”的铭文板瓦,等等。这些都是频繁更替的唐高宗年号。这反映出

A.唐朝时期的版图囊括了朝鲜半岛 B.新罗仿照唐朝建立了中央集权

C.新罗与唐朝存在密切的文化交流 D.新罗统治者与唐朝皇帝共用年号

2.(本题3分)11世纪,外族入侵印度,13世纪时建立了以伊斯兰教为国教的德里苏丹国。当时入侵印度的是( )

A.日耳曼人 B.波斯人 C.突厥人 D.阿拉伯人

3.(本题3分)某历史活动课场景:同学们激烈讨论,畅所欲言,内容涉及孝德天皇、大化改新、阿拉伯半岛统一、伊斯兰教、笈多帝国。这堂课正在研究的是( )

A.中古亚非文明 B.中古美洲文明

C.近代欧洲国家 D.亚洲封建国家

4.(本题3分)“一个拥有9个封臣的封君本人也许就是更高一级封君的封臣,而更高一级的封君又是另一个更大关系网络中的封君手下的一名封臣。”与这一现象有关的是( )

A.大化改新 B.西欧封建等级制度

C.罗马教廷的统治 D.西欧城市的重新兴起

5.(本题3分)8世纪至10世纪,阿拉伯帝国掀起翻译运动。学者将古代希腊、罗马的大量哲学著作、自然科学著作以及波斯、印度的一些文学、史学、数学和天文学著作翻译成阿拉伯文;同时在翻译、介绍、研究的基础上,撰写了大量社会科学和自然科学的新著作。这一做法( )

A.推动了传统文化经典的复兴 B.有利于东西方文化的交流发展

C.满足了帝国对外扩张的需要 D.迎合了统治者好大喜功的心理

6.(本题3分)孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出,6世纪末7世纪初,在东亚大陆,隋、唐帝国的先后建立既给日本提供了学习样板,也使大和朝廷倍感“国际压力”;而新罗灭“任那日本府”并交好大唐王朝,进一步加深了其“民族危机感”。这预示着( )

A.日本迫切希望学习隋唐的发展经验 B.新罗与唐朝友好关系造成严重威胁

C.国际形势发展需要进行社会变革 D.挽救统治危机以跻身东亚强国行列

7.(本题3分)大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行,日本出现许多大庄园。大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。其直接结果是

A.有利于中央集权制度的形成 B.武士集团的重要性日益增强

C.日本社会出现严重社会危机 D.使幕府意图以锁国加强统治

8.(本题3分)有学者认为,7世纪以后,阿拉伯人狂飙般的扩张对西方社会历史命运造成了根本性的改变,它彻底地砸碎了各种古典的传统,可以说,“倘若没有穆罕默德,查理曼就根本是无法想象的”。该学者强调阿拉伯人的扩张( )

A.导致了地中海世界裂变 B.推动了西方文明的转型

C.颠覆了西欧政治统治体系 D.促进了西欧封建帝制确立

9.(本题3分)12世纪末,日本进入幕府统治时期。在这种体制下,天皇只保有名义上的称号,实际上掌握实权的是( )

A.将军 B.大名 C.诸侯 D.武士

10.(本题3分)世界中古史上符合下列特征的国家是( )

●都城巴格达是当时世界上最大城市之一 ●商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁 ●最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权

A.波斯帝国 B.阿拉伯帝国

C.拜占庭帝国 D.奥斯曼帝国

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)阿拉伯帝国建立

(1)7世纪中期起,大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和 的广大地区。

(2)到8世纪中期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。当时世界上疆域最大的帝国

12.(本题3分)奥斯曼帝国的兴起:建立帝国

(1)征服小亚细亚

①13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在 发展起来 ②不断攻击 ,逐步征服小亚细亚。

(2)攻占君士坦丁堡

①14世纪中期,跨过今黑海海峡向 进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。

②1453年,攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名 ,定为奥斯曼帝国的首都。

(3)帝国建立16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和 部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

13.(本题3分)印度

(1)笈多帝国

①兴起:4 世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战, 几乎征服了 。

②统治:帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为 ,其余大部分地区仍保留原来的 ,政令不够统一;笈多帝国时期,由 演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

(2)德里苏丹国

①兴起:11 世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以 为国教。

②统治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和 ;

地方划分为行省,行省 由苏丹任命,重要职位由 担任。

14.(本题3分)背景

(1)阿拉伯半岛多部落并存,相互混战。

(2)7世纪初, 创立伊斯兰教。

(3)622年,穆罕默德在 建立政权,势力逐步扩大。到其去世时,阿拉伯半岛基本统一。政教合一的神权国家,阿拉伯国家雏形诞生

15.(本题3分)阿拉伯帝国的建立

(1)背景

①阿拉伯人最初的家乡是阿拉伯半岛,多部落并存,相互混战。

②7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。

③622年,穆罕默德迁居 ,在那里建立政权,势力逐渐扩大。

④到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。

(2)建立:到8 世纪中期建立起地跨 三洲的大帝国。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)笈多帝国与德里苏丹国虽都在古印度,但民族、信仰等方面差异很大

17.(本题2分)阿拉伯数字是古代印度创造的

18.(本题2分)印度笈多王朝时期,以伊斯兰教为国教。

19.(本题2分)中国的四大发明经阿拉伯人传入欧洲;

20.(本题2分)阿拉伯帝国是沟通东西的桥梁,而奥斯曼帝国却阻断东西交流

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪的阿拉伯翻译运动发轫于倭马亚王朝(公元661—750年)时期,勃兴于阿拔斯王朝(公元750—1258年),结束于13世纪蒙古人西征的铁蹄之下。由倭马亚王朝时期的个人的零星翻译,到阿拔斯王朝时期达到鼎盛,发展为国家的主要事业,由国家投入巨资,建立机构,组织人力进行翻译。史书记载:“上自哈里发,下至平民……为求学而游历欧、亚、非三溯,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们所储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷轶之浩大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学约贡献,远非一般人的想象所能及的。”

材料二 阿拉伯帝国各民族以翻译的方式继承了东西方古代文明(两河流域、尼罗河流域、地中海东岸及希腊罗马、恒河印度河流域、黄河流域)丰厚的文化遗产,翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域。这一运动又直接推动了阿拉伯帝国教育的发展,教育的发展又反过来推动了翻译运动的高涨和新文化的创造。这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。有学者指出:“没有他们约努力,这古老的文明就会泯灭,科学的发展就会断线,中世纪就可能出现一片愚昧黑暗。”

——以上材料均摘编自杨文炯、张嵘《伊斯兰教与中世纪阿拉伯翻译运动的兴起》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拉伯帝国翻译运动的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评阿拉伯帝国翻译运动的意义。

22.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯帝国(632﹣1258)范围最大时达到1340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国。它控制了东西方的主要商道,如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心:撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心。这些产品几乎都是国内外交流货物的大宗。在对待商业的态度上,并且以它强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯人有很强的商业意识,这来自于伊斯兰教

——摘编自韩强《丝绸之路与历史上的十个超级大国》

材料二 唐朝称阿拉伯为大食。永徽二年(651),大食達使和唐朝通好,在此后的148年间,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突。其中规根最大的一次战争是天宝十年(751)的恒罗斯战役。唐军战败,后又传到西亚的大马士革,最后传到了非洲和欧洲。中国的战俘纺织技术也传入阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、教学、建筑也传入唐朝。据9世纪到过中国的阿拉伯商人苏莱曼《印度 中国游记》记载。当时广州有伊斯兰教判官一人,依本教风谷管理本族人民

——摘编自丁克家《唐代中国与大食的军事冲突与文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料以上材料并结合所学知识,归纳唐代中国与大食交往的特点,并简述唐代两国交往所产生的影响。

23.(本题15分)文明与交流

材料一

约公元前4500年,苏美尔人迁移到两河流域南部。人们从事农业生产,具有灌溉知识,使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善。该时期的一块石碑上雕刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人,表明他拥有宗教和军事权力,在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这些情况表明苏美尔地区进入了文明时代。

(1)依据材料一,概括西亚地区进入文明时代的表现。

中古时期阿拉伯与东西方文化交流概况

领域 交流内容

数学 8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,成为世界通用的“阿拉伯数字”

科学技术 8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲,指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲

哲学宗教 7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国,9世纪阿拉伯人将大量希腊著作译成了阿拉伯文,11世纪后欧洲人又将这些译本翻译成欧洲语言,推动了欧洲的思想解放运动

医学 10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》

(2)依据材料,概括中古时期东西方文化交流与传播的特点,结合所学分析其影响。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】朝鲜发现唐高宗时期的砖铭和铭文板瓦,都说明当时唐朝和朝鲜有密切的文化联系,而当时的朝鲜是新罗,C正确;唐朝时期的朝鲜是独立国家,排除A;通过题干信心无法证实当时朝鲜的政治体制,排除B;题干信息只能证明当时唐朝高宗年号,不能证明当时朝鲜使用了这些年号,排除D。

2.C

【详解】根据材料并结合所学可知,11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教,故C项正确;日耳曼人入侵欧洲,与材料主旨不符,故A项错误;波斯人未征服印度,故B项错误;阿拉伯人曾先后征服了叙利亚、两河流域、伊朗和北非广大地区,未征服印度,故D项错误。

3.D

【详解】孝德天皇是日本大化改新的皇帝,阿拉伯半岛统一是在亚洲,因此材料所涉及的国家是亚洲的国家,D项正确;ABC项都不是亚洲,排除ABC项。故选D项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:中古时期的西欧。结合所学知识分析题干信息,中古时期的西欧实行封君封臣制,封君将土地授予封臣,封臣还可以将土地继续封授给更下一级的贵族,形成一级一级的土地封授和封君封臣关系,因此一个接受更大领主封地的封臣 ,当他把自己获得的土地授予更小的领主时,他又变成了小领主的封君,这一现象与西欧封建等级制度有关,B项正确;7世纪中期日本模仿中国实施“大化改新”,建立了中央集权国家,排除A项;材料所述的“封君封臣”关系的形成与封君封臣制有关,与罗马教廷的统治关系不大,排除C项;中世纪西欧,与政治上的封君封臣制对应的是经济上的庄园制,西欧城市的重新兴起一定程度上冲击了传统的封君封臣制,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】本题是单类型单选题,据次题干设问词可知是影响题,据材料时间信息得出准确时空是阿拉伯帝国时期。根据材料,阿拉伯学者将古代希腊罗马、波斯。印度等地的著作翻译成阿拉伯文,并撰写大量新著作,因阿拉伯帝国处于东西方交流的枢纽上,因此这一做法有利于东西方文化的交流发展,B项正确;A项是文艺复兴的作用,排除A项;翻译运动和对外扩张无关,排除C项;翻译运动是学者发起的,和统治者的心理无关,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期(亚洲)。由材料“国际压力”,“民族危机感”等信息,再结合文章题目,可推知日本需要根据国内外形势进行社会变革,C项正确;材料重点在强调日本面临的国内外形势而非向隋唐学习,排除A项;新罗与唐的友好关系加深的是日本的“民族危机感”,不是让日本遭受严重威胁,排除B项;材料能反映日本有了“民族危机感”,但不能看出日本是否面临着统治危机,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】大化改新后,大庄园的增多及其在政治、经济上的特权等导致的直接结果是,保护庄园的武士集团的重要性日益增强,B项正确;有利于中央集权制度的形成与“(庄园)不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务”等不符,A项错误;中世纪日本的庄园发展并未导致严重的社会危机,C项错误;导致幕府意图以“锁国”加强统治的是外来势力的侵扰,D项错误。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。根据题意并结合所学可知,阿拉伯人的扩张彻底砸碎了古典传统,西方社会首次出现了由地中海向北方地区的转移,并蜗居在一种自给自足的自然经济状态之中,由此,西方社会形成了典型的封建制度,新的西方文明得以诞生,B项正确;材料强调的是对西方社会历史进程的根本性改变,并非说明地中海世界裂变,排除A项;日耳曼人的入侵导致西方社会传统的政治统治体系被颠覆,排除C项;材料强调的是阿拉伯人的扩张导致古典传统的彻底瓦解,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据所学知识可知,幕府统治时期,掌握日本实权的是幕府的将军,A项正确;大名是地方统治者,不是掌控日本最高权力的人物,排除B项;诸侯即大名掌握着地方实权,不是整个日本的掌权者,排除C项;幕府统治时期,日本最高统治者是将军,而非整个武士阶层,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“都城巴格达是当时世界上最大城市之一;最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权”及所学可知,阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助,最重要的是宰相、枢密院和财政部等,B项正确;波斯帝国疆域横跨亚细亚洲、阿非利加洲、欧罗巴洲三大洲。大流士一世统治时期,采取一系列改革,波斯帝国达到鼎盛,排除A项;拜占庭帝国是欧洲历史上最悠久的君主制国家,定都君士坦丁堡,排除C项;奥斯曼帝国是土耳其人建立的多民族帝国,定都君士坦丁堡,排除D项。故选B项。

11.北非

【详解】结合所学可知,7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。因此空白处应填北非。

12. 小亚细亚 拜占庭帝国 欧洲 伊斯坦布尔 北非

【详解】根据所学知识可知,13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在小亚细亚发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。14世纪中期,他们跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。1453年,他们攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

13. 北印度 恒河中下游 藩王 婆罗门教 伊斯兰教 军事权力 总督 穆斯林

【详解】根据所学,4世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。帝国政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。到1500年,穆斯林已占印度总人口的1/4左右。

【点睛】

14. 穆罕默德 麦地那

【详解】根据所学可知7世纪初,默罕默德创立伊斯兰教。622年,穆罕默德在麦地那建立政权,势力逐步扩大。到其去世时,阿拉伯半岛基本统一。政教合一的神权国家,阿拉伯国家雏形诞生

15. 麦地那 亚非欧

【详解】根据所学可知,622年,穆罕默德迁居麦地那,在那里建立政权,势力逐渐扩大。到穆罕默德去世时,阿拉伯半岛基本统一。7世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。阿拉伯帝国鼎盛时期,政治稳定,最高统治者哈里发。

【点睛】

16.正确

【详解】根据材料“笈多帝国......德里苏丹国”可知,笈多王朝是中世纪统一印度的第一个封建王朝。信奉的是婆罗门教,但对佛教不排斥;德里苏丹国是占据北印度部分地区的国家,德里苏丹国实际上是北方信伊斯兰教的外族人入侵后建立的地方王朝,他们信奉伊斯兰教,政治上,德里苏丹国实行伊斯兰教国家的政教合一制度。故题目正确。

17.正确

【详解】根据所学,阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献。阿拉伯人改造了古印度人从0到9的计数法,形成了我们现在常用的“阿拉伯数字”,并创造了完整的代数学;

18.错误

【详解】根据所学知识可知,印度笈多王朝时期,以印度教为国教。故题干说法错误。

19.错误

【详解】结合所学内容可知,中国的四大发明并不全是经阿拉伯人传入欧洲的。所以题干说法错误。

20.正确

【详解】结合所学可知,阿拉伯帝国是沟通东西的桥梁,而奥斯曼帝国却阻断东西交流,因此正确。

21.(1)特点:持续时间长;涉及领域广;规模大,具有群众性;由个人行为发展为国家行为;成果丰富。

(2)意义:保存了古代东西方文明;促进了伊斯兰文化的形成;促进了东西方文化的交流;推动了阿拉伯教育和科学的发展;为欧洲思想文化的发展提供了可资借鉴的文明成果。

【详解】(1)本题是特点类分析题,主要时空是阿拉伯帝国时期(西亚)。关于阿拉伯帝国翻译运动的特点,由材料“ 中世纪的阿拉伯翻译运动发轫于倭马亚王朝(公元661—750年)时期,勃兴于阿拔斯王朝(公元750—1258年),结束于13世纪蒙古人西征的铁蹄之下。”可知,持续时间长;由材料“翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域。”可知,涉及领域广;由材料“由倭马亚王朝时期的个人的零星翻译,到阿拔斯王朝时期达到鼎盛,发展为国家的主要事业”可知,由个人行为发展为国家行为;由材料“这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。”可知,成果丰富;由材料“上自哈里发,下至平民……为求学而游历欧、亚、非三溯,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归”并结合所学可知,规模大,具有群众性。

(2)本题是影响类材料分析题,主要时空是阿拉伯帝国时期(西亚)。关于阿拉伯帝国翻译运动的意义,由材料“阿拉伯帝国各民族以翻译的方式继承了东西方古代文明”可知,阿拉伯帝国翻译运动保存了古代东西方文明;由材料“翻译的学科范围涉及当时东西方文明古国全部的自然和人文科学并开拓了新的领域”、“这一运动又直接推动了阿拉伯帝国教育的发展,”可知,阿拉伯帝国翻译运动推动了阿拉伯教育和科学的发展;由材料“这场规模宏大、成绩卓著的翻译运动奠定了伊斯兰文化创造高起点的基石。”可知,阿拉伯帝国翻译运动促进了伊斯兰文化的形成;据所学可知,阿拉伯人在古代东西方文明的交流中扮演者桥梁和纽带的作用,因此阿拉伯帝国翻译运动促进了东西方文化的交流;由材料“没有他们约努力,这古老的文明就会泯灭,科学的发展就会断线,中世纪就可能出现一片愚昧黑暗”并结合所学可知,阿拉伯帝国翻译运动对西方的思想文化具有借鉴意义。

22.(1)原因:国境辽阔;占据东西方商路的要道;农业和手工业的发展;帝国重视商业,伊斯兰教有重商精神。

(2)特点:时间长,交往频繁,以和平方式为主,亦有战争,官方与民间交流并行,双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远。

影响:丰富了唐帝国与阿拉伯双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,也促进了东西方之间经济文化的交流,推动了世界文明的发展进步。

【详解】(1)本题是原因类材料分析题。阿拉伯帝国商业繁荣的原因根据材料“范围最大时达到1340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国”,可得出国境辽阔;根据材料“它控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势”,可得出占据东西方商路的要道,根据材料“如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心,艾海瓦兹是蔗糖的生产中心”,可得出农业和手工业的发展,根据材料“帝国政府把商业看作国家税收的重要来源”,可得出帝国重视商业,根据材料“阿拉伯人有很强的商业意识,这来自于伊斯兰教”,可得出伊斯兰教有重商精神。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。唐代与大食交往的特点,根据材料“在此后的148年间,大食遭使来唐计有36次之多”,可得出时间长,根据材料“大食追使来唐计有36次之多”可得出交往频繁,根据材料“唐朝与大食交流过程中也出现了一些波折,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突”,可得出以和平方式为主,亦有战争,根据材料“中国的战俘纺织技术也传入阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、教学、建筑也传入唐期”,可得出官方与民间交流并行;双向互动,经济与通有无,文化互相学习,影响深远。影响结合材料内容并结合所学知识可得出丰富了唐帝国与阿拉伯双方的经济文化内容;促进了双方经济文化发展,也促进了东西方之间经济文化的交流;推动了世界文明的发展进步。

23.(1)表现:青铜工具的使用;文字的发明;城市中心出现;国家形成等。

(2)特点:领域广泛;内容丰富,内容涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;历史悠久、持续时间长,8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪传入欧洲,经历数百年;阿拉伯人的中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;借鉴与融合,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

影响:促进了东西方社会的发展;促进了人类文明的发展。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,主要时空是古代西亚。关于西亚地区进入文明时代的表现,据材料中“使用金属工具,用削成尖头的秸秆或木棒做笔,在未干的软泥版上压刻出符号。从此时到约公元前2900年,以城市为中心的聚落逐步扩大,城市的功能不断完善”可以看出青铜工具的使用、文字的发明、城市中心出现;结合所学知识,我们可知国家的形成也是当时西亚文明的表现。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题,主要时空是中古时期东西方。第一小问,关于中古时期东西方文化交流与传播的特点,根据材料“中古时期文化交流与传播情况摘编…….数学.....科学技 术……哲学宗教……医学”可知,中古时期东西方文化交流与传播的领域广泛、内容丰富,涉及数学、天文、哲学、科技等诸多领域;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。7世纪以后,犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。”可知,历史悠久、持续时间长,从8世纪印度数字传入阿拉伯,到12世纪传入欧洲,经历数百年;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,12世纪由阿拉伯传入欧洲,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,后经由拜占庭、埃及、摩洛哥传入欧洲;指南针、火器等在13世纪经阿拉伯传入欧洲。….….9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,11世纪下半叶到13世纪又转译为拉丁文,传入西欧。……10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集 成》。”可知,阿拉伯人在东西方文化交流中处于中介地位,如印度文字,中国造纸术、印刷术等均由阿拉伯人传入欧洲;根据材料“8世纪印度数字传入阿拉伯,8世纪中国造纸术传入阿拉伯,9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文”可知,东西方文化交流与传播过程多元互动,东西方多地区及国家如印度、希腊、中国、阿拉伯之间的文化相互交流;根据材料“9世纪阿拉伯人将希腊学者柏拉图、亚里士多德等人的著作译成了阿拉伯文,10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地区的医学知识,编纂《医学集成》。”可知,东西方文化交流与传播体现借鉴与融合如10世纪阿拉伯人总结希腊、印度等地的医学知识,编纂《医学集成》在西方医学研究中使用等。

第二小问,关于影响,据所学可知,古代阿拉伯人在东西方文化中扮演桥梁角色,因此中古时期东西方文化交流促进了东西方社会的发展;东西方文化的交流,促进了人类文明的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体