新闻两则(浙江省台州市椒江区)

文档属性

| 名称 | 新闻两则(浙江省台州市椒江区) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 742.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2007-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

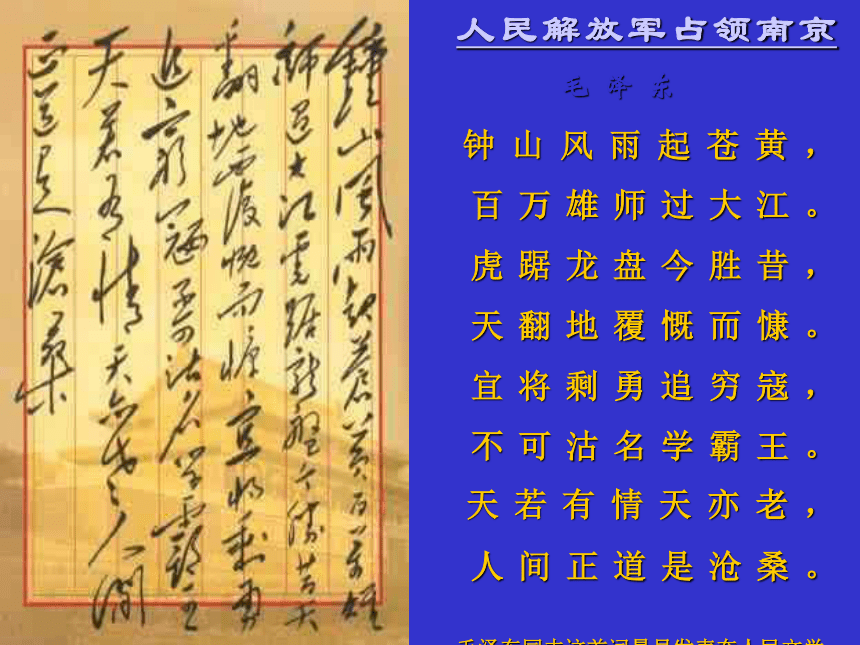

课件50张PPT。 人民解放军占领南京

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,

百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,

天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,

不可沽名学霸王。

? 天若有情天亦老,

人间正道是沧桑。

????

毛泽东同志这首词最早发表在人民文学出版社

一九六三年十二月版《毛主席诗词》。

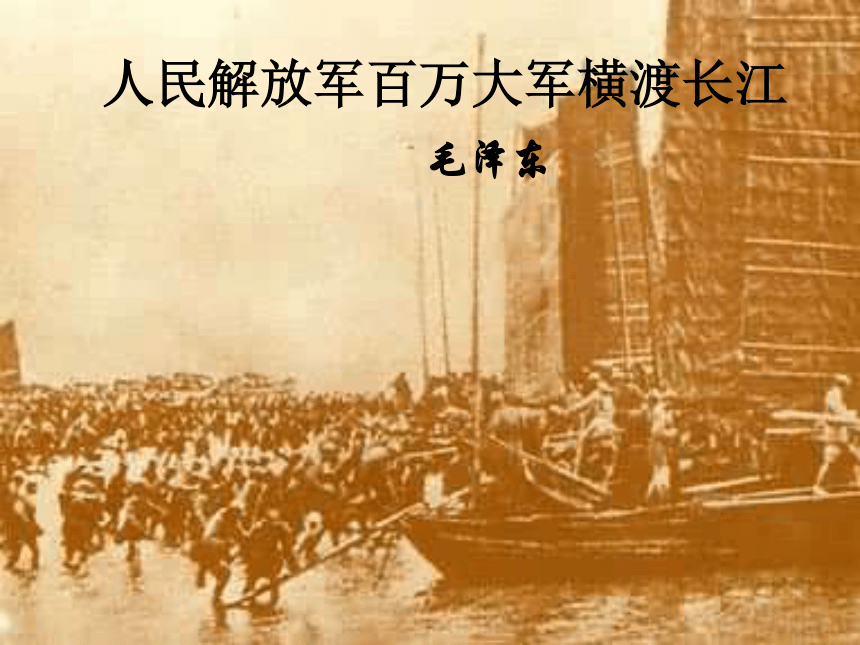

人民解放军百万大军横渡长江

毛泽东毛泽东

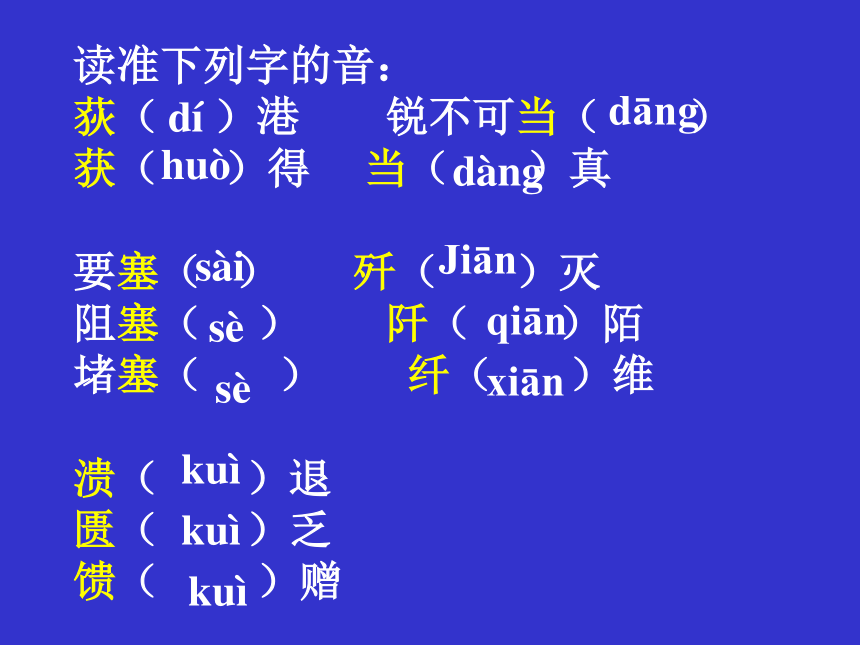

读准下列字的音:

荻( )港 锐不可当( )

获( )得 当( )真

要塞( ) 歼( )灭

阻塞( ) 阡( )陌

堵塞( ) 纤( )维

溃( )退

匮( )乏

馈( )赠

dídānghuòdàngsàiJiān sèqiānsèxiānkuìkuìkuì从广义说,包括消息、通讯、报告文学。什么是新闻?从狭义来讲,就是指消息。本课就是一篇报道及时的消息。

请你用简洁的语言说说这则新闻的内容。

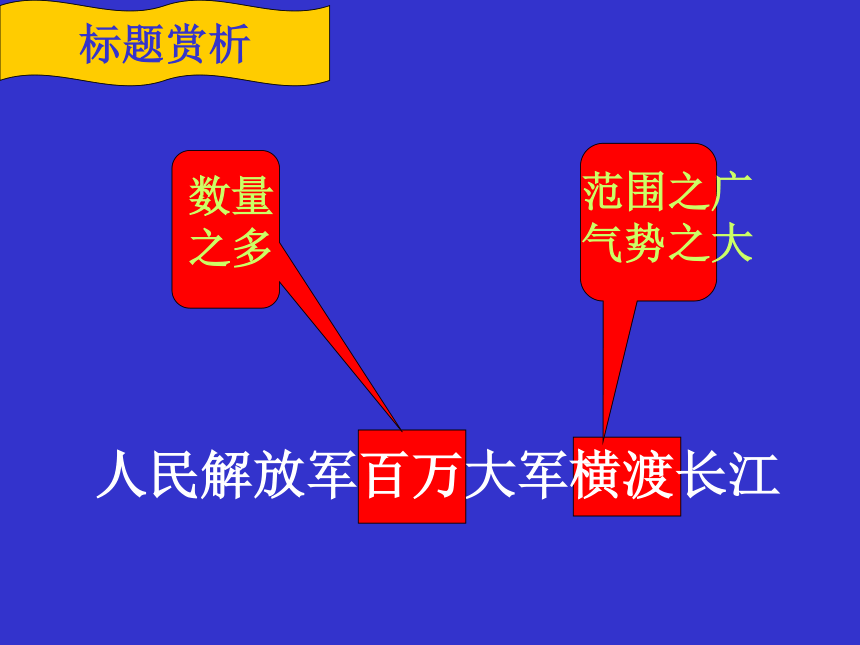

人民解放军百万大军横渡长江数量

之多范围之广

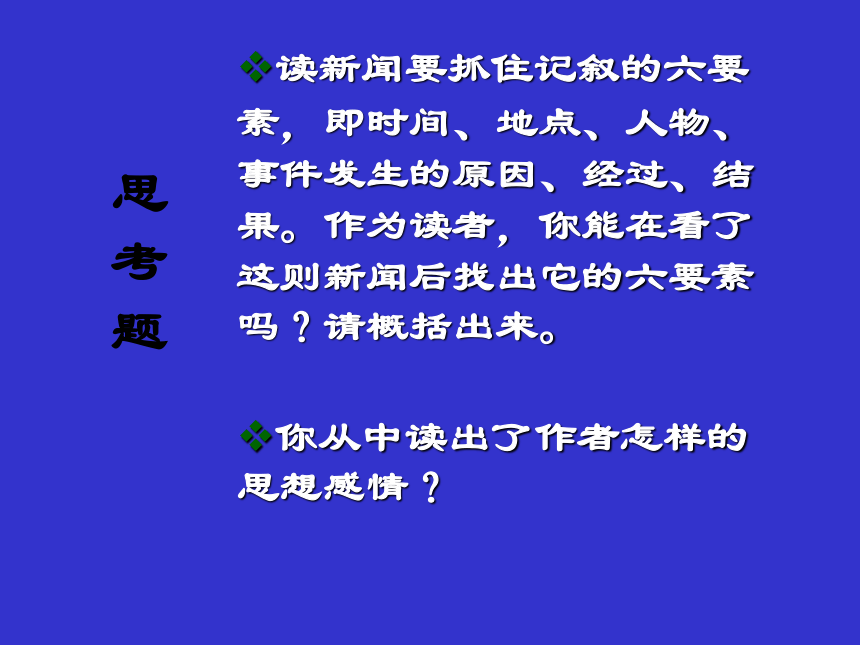

气势之大标题赏析思 考 题读新闻要抓住记叙的六要 素,即时间、地点、人物、事件发生的原因、经过、结果。作为读者,你能在看了这则新闻后找出它的六要素吗?请概括出来。

你从中读出了作者怎样的思想感情?

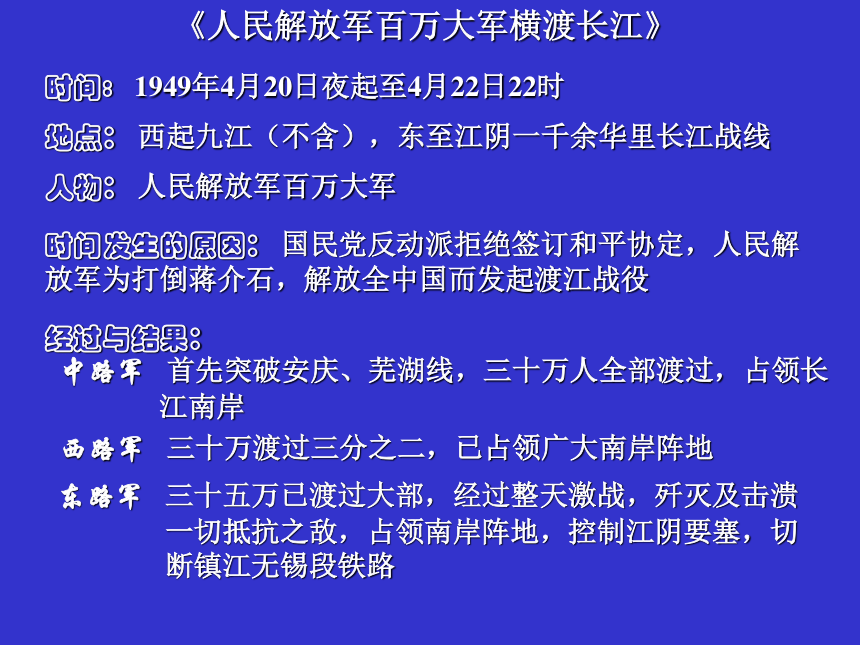

《人民解放军百万大军横渡长江》时间: 1949年4月20日夜起至4月22日22时地点: 西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线人物: 人民解放军百万大军时间发生的原因: 国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江战役经过与结果:

中路军 首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长

江南岸西路军 三十万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地东路军 三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃

一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切

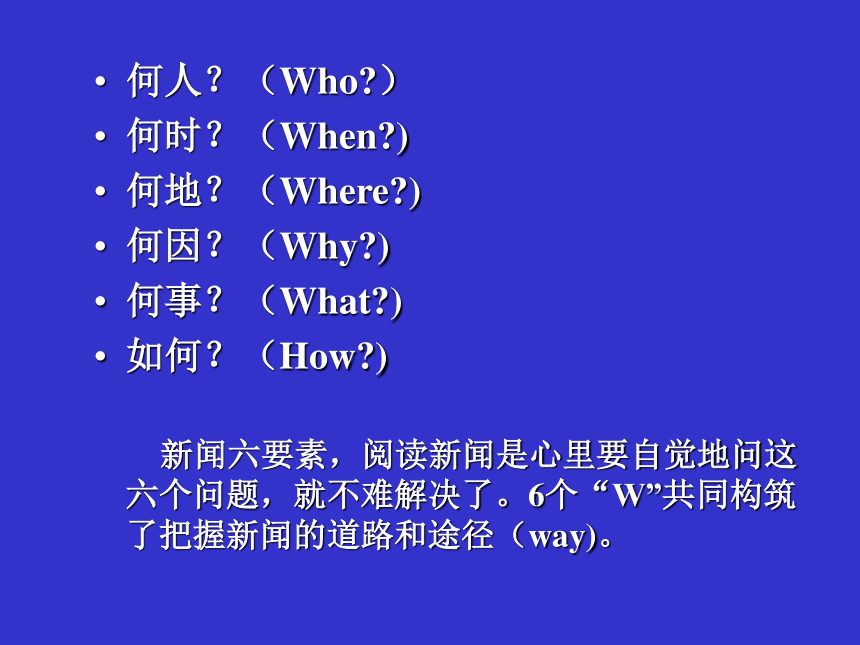

断镇江无锡段铁路何人?(Who?)

何时?(When?)

何地?(Where?)

何因?(Why?)

何事?(What?)

如何?(How?)

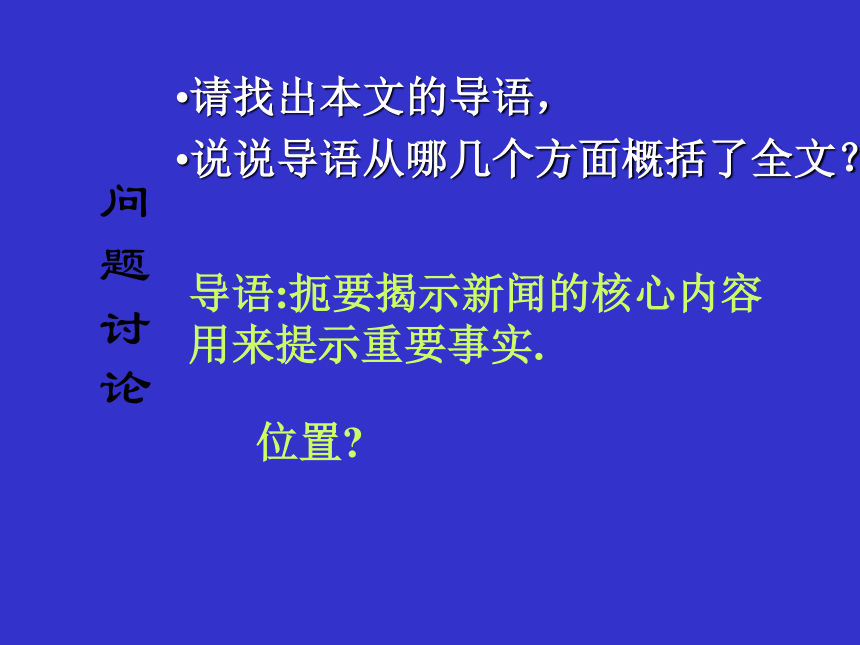

新闻六要素,阅读新闻是心里要自觉地问这六个问题,就不难解决了。6个“W”共同构筑了把握新闻的道路和途径(way)。问题讨论导语:扼要揭示新闻的核心内容

用来提示重要事实.位置?请找出本文的导语,

说说导语从哪几个方面概括了全文?

问题讨论

主体可分为哪几个层次?为什么这样安排顺序?它们之间的关系又是如何衔接的呢?具体怎样报道渡江情况?哪些内容?标题:

导语:

主体:人民解放军百万大军横渡长江

简述渡江战役胜利成功 详述三路大军战斗经过 在导语下划上波浪线有感情地朗读全文

想一想,本文的主体部分又可分为几个部分?九江安庆芜湖南京江阴鲁港荻港铜陵繁昌青阳贵池殷家汇至德东流彭泽无锡扬中镇江铁

路中路军西路军东路军人民解放军百万大军横渡长江人民解放军百万大军横渡长江问题讨论

为什么这样安排顺序?它们之间的关系又是如何衔接的呢?

请找出本文的议论句,并说说它的表达效果。议论句(分析原因)承上启下句此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

这段文字在表达方式上与其它部分有何不同?议论此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

两个方面谁详谁略?我方略,敌方详。为什么这样安排?我军英勇善战,已为事实说明。议论敌方,是为了分化敌人,孤立少数,争取多数标题、新闻由哪几部分组成?导语、主体、

背景、结尾。新闻的 五个结构标题——迅速了解新闻的主要内容(包括引题,正题,副题)

导语——比较详细地了解新闻的内容(新闻开头的第一段或第一句)

主体——更为细致地了解新闻的内容(用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释)

背景——新闻发生的社会环境和自然环境

结语——新闻结尾.常指最后一段或一句)

(背景和结语常常暗含在主体中)新闻用哪几种表达方式?新闻有哪些特点?“百万大军横渡长江”。这“百万”是实数,还是虚数?

西路军

35万中路军

30万东路军

35万100万人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密 至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二

时间准确

暗示进展迅速“电头”

交代通讯社(或报社)名称、发电地点和时间,有时还写出记者的姓名,电头表示消息来源可靠、材料真实、报道及时。开头括号里的内容可否删去?有何作用?1.真实性。(真实)新闻有哪些特点?2.时效性。(及时)

3.简明性。(简明) 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域

战线长所向披靡

无坚不摧

战绩辉煌战线长

胜利大九江未解放,用语准确我军:英勇善战,锐不可当

敌军:纷纷溃退,毫无斗志,

褒贬鲜明的感彩课后练习三第

一

题越过只写出了“经过”突破表现了经过战斗所取得的进展。“到达”只表示一般的“到了”“抵达”之意,“渡至”则表现的是“从水路进军,来到了……”

“共”只表示一般的总结性的统计,“24小时内即已”强调了时间之短、进军之神速。

第

二

题句①只是一般的交代了时间。句②则充满了嘲讽,汤恩伯本是来“督战”的,结果不但无“战”可“督”,且全军覆没,狼狈不堪。敌军的“不料”,正显出我军的神勇。

第

三

题句①只是交代我军取得了胜利并占领了哪些地区,没有讲敌军的情况和取胜的程度。句②用“整天激战”概述了战斗的艰巨,表现我军的英勇无畏

有感情地朗读全文

表达了什么感情?课堂练习此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

对议论性语句理解不正确的一项是:

A、赞颂我军英勇无畏,所向披靡的英勇气概。

B、揭露反动派拒绝签订和平协议的反动本质。

C、说明战犯汤恩伯指挥失当,懦弱无能。

D、分析敌军纷纷溃退、毫无斗志的原因。找出对导语分析不正确的一项A、导语和标题扣合很紧,是标题的扩展和具体化。

B、导语从兵力、战线和战绩等方面概述了渡江战役的情况。

C、导语点明了时间,交代了背景,渲染了渡江战斗的热烈气氛。

D、导语中的“百万大军”、“冲破”、“横渡”“均是”等词语有力表现了解放军渡江作战的雄伟气势和辉煌战果。对本文主体先军中路军的原因理解不当的一项是:A、发起进攻时间最早。

B、首先突破敌军防线。

C、24小时内全部渡过长江。

D、所遇之敌抵抗较为顽强。文中有两处“至发电时止”,这两处包括的时间是:A、从20日夜起到22日。

B、从21日下午5时到22日22时。

C、从21日下午到22日。

D、从20日夜起到22日22时。以上句子蕴含的感彩是:A、嘲讽。 B、批评。

C、斥责。 D、抨击。战犯汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖督战的那一天,东面防线又被我军突破了。以上句子在结构上所起的作用是:A、归纳正文。 B、总结上文。

C、承上启下。 D、照应首尾。战犯汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖督战的那一天,东面防线又被我军突破了。填空题 …… 然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已( )及( )一切抵抗之敌,( )扬中、镇江诸县的广大地区,并( )江阴要塞。( )长江。我军前锋,业已( )镇江无锡段铁路线。歼灭击溃占领控制封锁切断

指“全部被消灭”

指“敌军已完全丧失战斗力”

指夺取土地指掌握军事要地,获得主动权船只不能自由通行堵住了敌人从铁路逃跑的退路

歼灭封锁切断击溃占领控制中原我军解放南阳毛泽东相关链接和背景

中国人民解放军在解放战争的第一年就歼灭了国名党军112万人,从1947年6月底起,解放军由战略防御转入战略进攻,以主力一部挺进中原,将战争引向国民党统治区,在外线大量歼灭国名党军,以部分主力和地方武装坚持内线作战,收复失地。10月10日,解放军总部发表宣言,号召全国人民打倒蒋介石,解放全中国。战争第二年,解放军歼灭国民党军152万人,攻克大批国民党军重点设防的城市,为与国民党军进行战略决战创造了条件。1948年到1949年1月,解放军连续进行了辽沈、淮海、平津三大战役。这则新闻的发电日期是1948年11月5日,当时辽沈战役已经结束,淮海战役的枪声于次日就要打响。请在文中划出这则新闻的的六个要素。

请找出本则新闻的导语和主体。

中原我军解放南阳第一层概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景和时间。第二层用两则史料说明南阳自古以来在军事上的重要战略地位。第三层回顾过去一年中蒋介石从重视南阳到弃

城南逃的变化。第四层回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。第五层预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。作 业 布 置运用所学有关新闻知识,写一则新闻,报道发生在你自己身边的新鲜事,300字左右。(注意:要符合新闻的结构和要素)

完成语文作业本中第一课的作业。

预习《芦花荡》,扫清字词障碍。

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,

百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,

天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,

不可沽名学霸王。

? 天若有情天亦老,

人间正道是沧桑。

????

毛泽东同志这首词最早发表在人民文学出版社

一九六三年十二月版《毛主席诗词》。

人民解放军百万大军横渡长江

毛泽东毛泽东

读准下列字的音:

荻( )港 锐不可当( )

获( )得 当( )真

要塞( ) 歼( )灭

阻塞( ) 阡( )陌

堵塞( ) 纤( )维

溃( )退

匮( )乏

馈( )赠

dídānghuòdàngsàiJiān sèqiānsèxiānkuìkuìkuì从广义说,包括消息、通讯、报告文学。什么是新闻?从狭义来讲,就是指消息。本课就是一篇报道及时的消息。

请你用简洁的语言说说这则新闻的内容。

人民解放军百万大军横渡长江数量

之多范围之广

气势之大标题赏析思 考 题读新闻要抓住记叙的六要 素,即时间、地点、人物、事件发生的原因、经过、结果。作为读者,你能在看了这则新闻后找出它的六要素吗?请概括出来。

你从中读出了作者怎样的思想感情?

《人民解放军百万大军横渡长江》时间: 1949年4月20日夜起至4月22日22时地点: 西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线人物: 人民解放军百万大军时间发生的原因: 国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江战役经过与结果:

中路军 首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长

江南岸西路军 三十万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地东路军 三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃

一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切

断镇江无锡段铁路何人?(Who?)

何时?(When?)

何地?(Where?)

何因?(Why?)

何事?(What?)

如何?(How?)

新闻六要素,阅读新闻是心里要自觉地问这六个问题,就不难解决了。6个“W”共同构筑了把握新闻的道路和途径(way)。问题讨论导语:扼要揭示新闻的核心内容

用来提示重要事实.位置?请找出本文的导语,

说说导语从哪几个方面概括了全文?

问题讨论

主体可分为哪几个层次?为什么这样安排顺序?它们之间的关系又是如何衔接的呢?具体怎样报道渡江情况?哪些内容?标题:

导语:

主体:人民解放军百万大军横渡长江

简述渡江战役胜利成功 详述三路大军战斗经过 在导语下划上波浪线有感情地朗读全文

想一想,本文的主体部分又可分为几个部分?九江安庆芜湖南京江阴鲁港荻港铜陵繁昌青阳贵池殷家汇至德东流彭泽无锡扬中镇江铁

路中路军西路军东路军人民解放军百万大军横渡长江人民解放军百万大军横渡长江问题讨论

为什么这样安排顺序?它们之间的关系又是如何衔接的呢?

请找出本文的议论句,并说说它的表达效果。议论句(分析原因)承上启下句此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

这段文字在表达方式上与其它部分有何不同?议论此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

两个方面谁详谁略?我方略,敌方详。为什么这样安排?我军英勇善战,已为事实说明。议论敌方,是为了分化敌人,孤立少数,争取多数标题、新闻由哪几部分组成?导语、主体、

背景、结尾。新闻的 五个结构标题——迅速了解新闻的主要内容(包括引题,正题,副题)

导语——比较详细地了解新闻的内容(新闻开头的第一段或第一句)

主体——更为细致地了解新闻的内容(用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释)

背景——新闻发生的社会环境和自然环境

结语——新闻结尾.常指最后一段或一句)

(背景和结语常常暗含在主体中)新闻用哪几种表达方式?新闻有哪些特点?“百万大军横渡长江”。这“百万”是实数,还是虚数?

西路军

35万中路军

30万东路军

35万100万人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密 至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二

时间准确

暗示进展迅速“电头”

交代通讯社(或报社)名称、发电地点和时间,有时还写出记者的姓名,电头表示消息来源可靠、材料真实、报道及时。开头括号里的内容可否删去?有何作用?1.真实性。(真实)新闻有哪些特点?2.时效性。(及时)

3.简明性。(简明) 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域

战线长所向披靡

无坚不摧

战绩辉煌战线长

胜利大九江未解放,用语准确我军:英勇善战,锐不可当

敌军:纷纷溃退,毫无斗志,

褒贬鲜明的感彩课后练习三第

一

题越过只写出了“经过”突破表现了经过战斗所取得的进展。“到达”只表示一般的“到了”“抵达”之意,“渡至”则表现的是“从水路进军,来到了……”

“共”只表示一般的总结性的统计,“24小时内即已”强调了时间之短、进军之神速。

第

二

题句①只是一般的交代了时间。句②则充满了嘲讽,汤恩伯本是来“督战”的,结果不但无“战”可“督”,且全军覆没,狼狈不堪。敌军的“不料”,正显出我军的神勇。

第

三

题句①只是交代我军取得了胜利并占领了哪些地区,没有讲敌军的情况和取胜的程度。句②用“整天激战”概述了战斗的艰巨,表现我军的英勇无畏

有感情地朗读全文

表达了什么感情?课堂练习此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

对议论性语句理解不正确的一项是:

A、赞颂我军英勇无畏,所向披靡的英勇气概。

B、揭露反动派拒绝签订和平协议的反动本质。

C、说明战犯汤恩伯指挥失当,懦弱无能。

D、分析敌军纷纷溃退、毫无斗志的原因。找出对导语分析不正确的一项A、导语和标题扣合很紧,是标题的扩展和具体化。

B、导语从兵力、战线和战绩等方面概述了渡江战役的情况。

C、导语点明了时间,交代了背景,渲染了渡江战斗的热烈气氛。

D、导语中的“百万大军”、“冲破”、“横渡”“均是”等词语有力表现了解放军渡江作战的雄伟气势和辉煌战果。对本文主体先军中路军的原因理解不当的一项是:A、发起进攻时间最早。

B、首先突破敌军防线。

C、24小时内全部渡过长江。

D、所遇之敌抵抗较为顽强。文中有两处“至发电时止”,这两处包括的时间是:A、从20日夜起到22日。

B、从21日下午5时到22日22时。

C、从21日下午到22日。

D、从20日夜起到22日22时。以上句子蕴含的感彩是:A、嘲讽。 B、批评。

C、斥责。 D、抨击。战犯汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖督战的那一天,东面防线又被我军突破了。以上句子在结构上所起的作用是:A、归纳正文。 B、总结上文。

C、承上启下。 D、照应首尾。战犯汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖督战的那一天,东面防线又被我军突破了。填空题 …… 然在21日下午至22日下午的整天激战中,我已( )及( )一切抵抗之敌,( )扬中、镇江诸县的广大地区,并( )江阴要塞。( )长江。我军前锋,业已( )镇江无锡段铁路线。歼灭击溃占领控制封锁切断

指“全部被消灭”

指“敌军已完全丧失战斗力”

指夺取土地指掌握军事要地,获得主动权船只不能自由通行堵住了敌人从铁路逃跑的退路

歼灭封锁切断击溃占领控制中原我军解放南阳毛泽东相关链接和背景

中国人民解放军在解放战争的第一年就歼灭了国名党军112万人,从1947年6月底起,解放军由战略防御转入战略进攻,以主力一部挺进中原,将战争引向国民党统治区,在外线大量歼灭国名党军,以部分主力和地方武装坚持内线作战,收复失地。10月10日,解放军总部发表宣言,号召全国人民打倒蒋介石,解放全中国。战争第二年,解放军歼灭国民党军152万人,攻克大批国民党军重点设防的城市,为与国民党军进行战略决战创造了条件。1948年到1949年1月,解放军连续进行了辽沈、淮海、平津三大战役。这则新闻的发电日期是1948年11月5日,当时辽沈战役已经结束,淮海战役的枪声于次日就要打响。请在文中划出这则新闻的的六个要素。

请找出本则新闻的导语和主体。

中原我军解放南阳第一层概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景和时间。第二层用两则史料说明南阳自古以来在军事上的重要战略地位。第三层回顾过去一年中蒋介石从重视南阳到弃

城南逃的变化。第四层回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。第五层预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。作 业 布 置运用所学有关新闻知识,写一则新闻,报道发生在你自己身边的新鲜事,300字左右。(注意:要符合新闻的结构和要素)

完成语文作业本中第一课的作业。

预习《芦花荡》,扫清字词障碍。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》