第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-11 22:21:21 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程标准:了解清朝前的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

核心素养目标

史料实证:通过清朝开荒执照图片,再现耕地面积不断增加的史实;通过《耕织图》、清朝织布图、《前门街市图》《盛世滋生图》有力地证明了清朝前期农业、手工业、商业的发展状况。

历史解释:通过课文中对清朝前期农业生产、手工业和商业等的发展叙述,再现当时这几项的发展状况。通过清朝前期的人口增长的史实和原因的叙述,让学生学会分析历史产生的原因。

家国情怀:通过人口问题的分析,让学生明白人口过多和过少对社会发展的影响,从而认识国家实行计划生育的意义。

导入新课

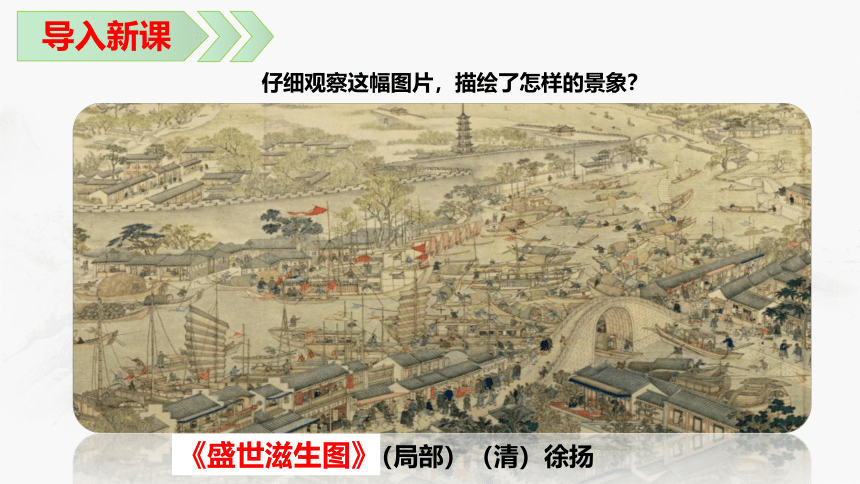

《姑苏繁华图》(局部)(清)徐扬

《盛世滋生图》

仔细观察这幅图片,描绘了怎样的景象?

一、农业的恢复和发展

1.背景

自主探究:阅读课本,归纳清朝前期农业生产得到恢复和发展的背景

材料一:江南地方,据洪承畴报:“明季赋税繁重,官兵坑害,百姓极为困苦……伤残最苦之州县,人民逃亡,田地荒芜”。(山东)“地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。” ——《清世祖实录》

材料二:“清角行营人迹断,哀笳彻底鬼磷吹。”——(邱象随《过新城东平侯旧府》

①明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

《雍正耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,共有图46幅,其中耕图织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗,并盖有“雍亲王宝”和“破尘居士”两方印章。画册用笔精到、设色典雅,人物形象生动、传神,描绘了劳动者辛勤耕作的场景。

②清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”

2.农业的恢复和发展的原因

材料一: 雍正帝强调,“农为天下本务,而工贾(商)皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,因此要在“平日留心劝导,使民知本业为贵”。

材料二:乾隆“帝王之政,莫爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”——《乾隆帝及其时代 》

材料三:清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,政局稳定,疆域开拓并巩固。——《中外历史纲要》

阅读课本结合材料,分析农业生产的恢复和发展的原因?

①清前期帝王重视农业生产,大力推行垦荒政策。

②清前期社会安定,有利于农业的恢复和发展。

③广大劳动人民的辛勤劳作。

3.农业发展的表现

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

凡各地逃往流民,不论原籍、别籍均广加招徕,编入保甲,使之安心乐业。查本地无主荒田,州县官给以印信执照,开垦耕种,永准为业。

——《垦荒令》

清朝开荒执照

清朝政府将州县卫所荒地无主者分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照。

执照上写明了沙立目一家开垦干地八亩,其坐落于打麦冲;四至范围:东到河、南到□(这个字漫漶不清)、西至树林、北至山脚,对这块地永远免收赋税。

(1)地面积不断扩大,推行垦荒政策,大片土地得到开垦

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历经三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘、以亿万计。”

——《中国古代经济》

黄河筑堤图

(2)大力兴修水利,对黄河、淮河等大河及大运河进行治理,修建了堤坝、渠堰、海塘。

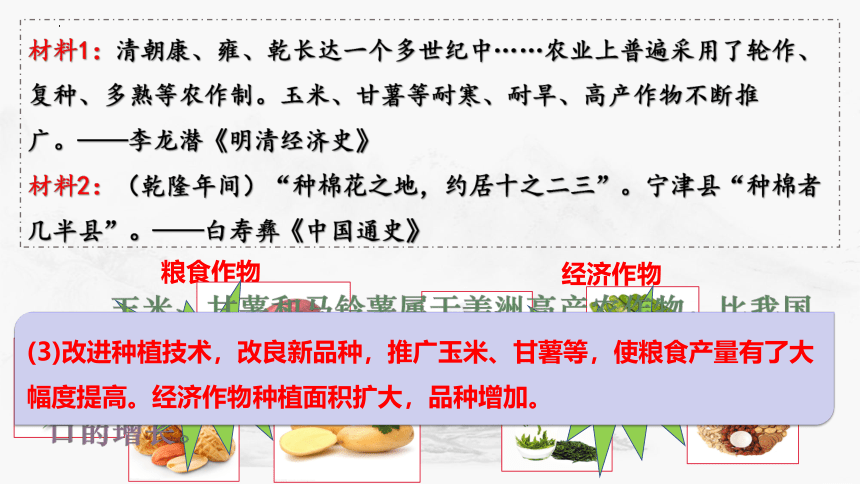

材料1:清朝康、雍、乾长达一个多世纪中……农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广。——李龙潜《明清经济史》

材料2:(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。——白寿彝《中国通史》

粮食作物

经济作物

改良种植技术

改良新品种

推广高产作物

湖广熟,天下足

品种增加

种植面积扩大

(3)改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等,使粮食产量有了大幅度提高。经济作物种植面积扩大,品种增加。

4. 影响

合作探究:农业生产的恢复发展,对清朝有何影响?

①农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

②农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

③为清朝前期的兴盛奠定了基础。

二、手工业和商业的发展

(一)手工业

手工业发展的表现:

清朝前期,丝织业、棉织业、印染业、矿治业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

表现一:传统手工业有很大发展

材料1:施复夫妇靠养蚕织绸生活,本是小户人家。他们织的丝绸光彩润泽,在市场上卖得很好,赚了许多银子。几年后,他们增买了3、4张织机……积累了几千两金子,后来他们买了30、40十张织机,雇人织绸,成为了机户。

——冯梦龙《醒世恒言》

材料2:据《大清会典事例》所载:“乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。外江宁现留摇纺、染匠所管高手等匠七百七十七名,苏州挑花、拣绣所管高手等匠二百四十三名,杭州摇纺、染匠、挑花及所管高手等匠五百三十名。”

表现二:出现比较成熟的手工业工场

《丝织十景图》描绘了丝织过程中10道工序:胰炼、染色、络丝、牵经、摇纺、接经、挑花、倒花、织绸和提花,不同的工序产生泡丝工、染丝工、整经工、接头工、倒花工等不同的工种。《丝织十景图》中出现了60多个人物,为清一色的男性。这些男性主要是从事丝织业生产的操作工,画面上偶尔出现头戴红顶帽的,则是官府所派的管理人员。

工场手工业

集体劳作,分工合作。

生产目的:以售卖为主

经营一般会雇佣劳动者。

家庭手工业

生产目的:自用为主,生产和经营都靠自己或家人。多余产品进行售卖。

织工人数 佛山镇棉纺织业的织工超过5万人

织机数量 江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。

分工情况 从江南丝织业的整个生产过程看,一个机房中,机工有络工、拽工、织工、牵经工,还有刷边、运经、接头等工,各有专门技术。

人数多

规模大

产生了雇佣与被雇佣的关系,

表明资本主义生产关系的萌牙

分工明确

(二)商业

表现一:陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了商业网。

清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。

农村集市

城镇市场

区域性市场

全国性市场

商业网

湖北的汉口镇:《汉阳府志》称汉口:“人烟数十里,行户数千家,典铺数十座”,大量商人汇聚于此,也为当地商业手工业发展提供了市场,康熙初年地理学家刘献廷就评价汉口为“楚省咽喉”和天下四聚之一(其他三聚为北京、苏州、佛山,可见汉口地位之重要)。

盛泽古镇

盛泽丝绸业自明代中叶发祥,到嘉靖年间盛泽始称为市。清初,设盛泽汛防,遂建立镇制。到了乾隆年间,更是机杼声声,烟火万家,“四方商贾辇金至者无虚日”,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的繁荣景象。那时你一走进这镇子,听到的全是织绸机的响声,镇上一座白龙桥上还刻有这样一幅对联: “晴翻千尺浪,风送万机声。”反映了丝织产业生产繁忙的景象。

表现二:一些原来的农村地区发展为工商业市镇(盛泽镇、汉口镇)。

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

“洋船争出是官商,十字门开向二洋;五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”

——(清)屈大均

表现三:大城市的工商业非常繁荣

含义:以地域为中心,以乡缘为纽带,以“互助”为宗旨,以会馆为其在异乡联络的一种既“亲密”而又松散的自发形成的商人群体。

商帮名称 组成人员 主要商业活动

晋商 山西商人组成 贩卖粮食、食盐、绸缎等;

到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通

徽商 江南徽州府商人 从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动

表现四:形成了大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

乔家大院

晋商俗称“山西帮”,亦称“西商”“山贾”。在漫长的历史中,晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围,形成了成为能与南方徽帮相抗衡的最有经营实力的北方晋帮集团。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。特别是到清朝中叶,山西商人逐步适应金融业汇兑业务的需要,由经营商业向金融业发展,咸同时期山西票号几乎独占全国的汇兑业务,成为执全国金融牛耳的强大商业金融资本集团。

胡庆余堂

徽商与晋商齐名,徽商又称新安商人、徽州商人或“徽帮”。它是旧徽州府籍商人或商人集团之总称。徽人经商,源远流长,早在东晋时就有新安商人活动的记载,以后代有发展,明成化、弘治年间形成商帮集团。一代代的徽州人靠贩运盐、茶、山货,经营文房四宝,走出一条日后教科书上才有的贸易路线:东进苏杭无锡常,抢滩芜湖商道,掌控长淮水运口,南达湘、蜀、云、贵、川,往来京、晋、冀、鲁、豫间,远涉西北、东三省。最后,西进赣、湘,沿东南达闽、粤两省,直至扬帆入海与日本进行贸易。此时的徽商达到鼎盛时期,“无徽不成商”开始叫遍天下。

三、人口增长

乾隆帝时占世界人口的1/3

思考:根据表格数据,清初人口数量呈现什么样的发展趋势?为什么会呈现这样的发展趋势?

人口快速增长

1.人口增长概况、原因

材料一:康熙二十年 (公元1681年)平……到嘉庆元年 (1796年 )为止,内地都没有发生大规模社会动乱……——董林生《新议清朝人口剧增的原因及影响》

材料二:各朝代粮食产量,秦汉417亿斤,唐代626亿斤,宋代835亿斤,明代1392亿斤。清乾隆晚期,一跃而达2088亿斤,并达到历史最高水平。正是农业的成绩,使乾隆朝的人口发生爆炸,支撑各项社会经济发展指标达到中国历史的极峰。——吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料三:康熙五十一年(1712年),清政府规定……以后“滋生人丁,永不加赋”;雍正元年(1723年)开始普遍推行“摊丁入亩”,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,不再以人为对象征收丁税。

原因:(1)清朝前期社会相对稳定,经济得到恢复与发展;(2)政府税收政策的改革;(3)高产作物的引进与推广

年份 1651年 1766年 1812年

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

材料3:在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。……人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。

——《为何清代人口空前膨胀》

材料1:清朝前期耕地与人口情况简表

(1)人口密度加大,人均耕地减少,人地矛盾突出。

材料2 为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

—摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

(2)过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏。

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

2.人口增长的影响

说一说:清朝前期人口迅速增长所带来的问题,给当今中国经济建设带来哪些启示?

1.控制人口增长速度;

2.保护环境,提高科技创新能力,调整行业产业结构;

3.坚持教育强国,创造就业机会。

人口过快增长是人类社会面临的共同问题,各国应加强合作,共同应对,走可持续的发展道路

合作探究清朝前期社会经济发展的原因

材料一:在统一多民族国家空前巩固和发展的基础上,伴随着社会经济的高度发达,形成了所谓的“康乾盛世”。

——宁欣主编《中国古代史》下册

材料二:有清入主中国,(苛政)概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。

——《清史稿》卷一百二十

材料三:到康熙时,全国总人口数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

——《中国历史》七年级下

①统一多民族国家得到巩固和发展,为经济发展提供保障;

②统治者重视社会经济的恢复与发展,废除苛政,轻徭薄赋

③清朝前期人口的增长在一定程度上促进经济的发展;

一方面,当时的经济总量居世界首位,国家财富得到充分的积累

穿礼服的马戛尔尼

使团成员约翰·巴罗在《我看乾隆盛世》中说:“不管是在舟山还是在溯白河而上去京城的三天里,没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣的证明。……除了村庄周围,难得有树,且形状丑陋。房屋通常都是泥墙平房,茅草盖顶。偶尔有一幢独立的小楼,但是决无一幢像绅士的府第,或者称得上舒适的农舍。……不管是房屋还是河道,都不能跟雷德里夫和瓦平(英国泰晤士河边的两个城镇)相提并论。事实上,触目所及无非是贫困落后的景象。”

——张宏杰《饥饿的盛世》

然而,一登上中国的土地,他们马上发现了触目惊心的贫困。清王朝雇佣了许多老百姓来到英使团的船上,为英国人端茶倒水,扫地做饭。英国人注意到这些人“都如此消瘦”。“在普通中国人中间,人们很难找到类似英国公民的啤酒大肚或英国农夫喜气洋洋的脸。”这些普通中国人“每次接到我们的残羹剩饭,都要千恩万谢。对我们用过的茶叶,他们总是贪婪地争抢,然后煮水泡着喝” 。

另一方面,农民没有因为所谓“康乾盛世”走向富裕,而是越来越贫困,若遇灾荒之年,生活无来源,便成为流民

从中国历史的纵向发展看,康乾盛世是值得称颂和自豪的,它在政治、经济、民族关系、对外关系上都有显著发展,其盛世局面超过前代任何一次,确实值得赞扬。

但从世界历史横向发展来看,却不宜夸大评价。在这一时期的世界历史上,资本主义成为历史发展的主流,与西方国家相比,这种盛世已显得暗淡无光了。

盛世危机

1.(2023·海南·中考真题)《耕织图》于南宋问世,经明清两朝帝王不断修订,至清末700余年间,各种版本层出不穷,这种现象反映了( )

A.南宋《耕织图》广受欢迎 B.明清统治者重视农业生产

C.明清时期绘画风格有变化 D.清代《耕织图》版本很多

链接中考

B

2.(2023·江苏镇江·中考真题)如图是清代纺织图。它直观的呈现了清代纺织业生产流程,图中能直接反映的历史信息是( )

A.机器生产 B.分工细密

C.品种多样 D.产品良

3.(2023·山东青岛·中考真题)清代前期,清政府采取了鼓励垦荒的政策,增加了大量耕地,大面积推广各种高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等。这对人口数量的变化带来深刻的影响。以下四幅图能够基本反映康熙三十九年到乾隆五十九年(1700-1794年)人口数量变化情况的是( )

B

A

A.

B.

C.

D.

4.(2023·内蒙古呼和浩特·中考真题)从下面“清朝前期玉米、甘薯推广种植图”中,可以直接获得的信息是( )

A.南方经济水平远超北方 B.农民实际收入稳定增长

C.经济作物品种不断增加 D.高产粮食种植得到推广

5.(2023·福建·中考真题)明末清初,广东的佛山镇以冶铁业发迹,江西的景德镇以陶瓷业扬名,河南的朱仙镇以集商贾繁兴。这表明当时( )

A.水陆交通发达 B.工商业市镇的发展

C.商帮资本雄厚 D.经济总量居世界首位

D

B

6.(2023·山东滨州·中考真题)明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,有“衣被天下”之称;苏州是著名的丝织印染中心,蜚声中外;景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器畅销海内外。这说明当时( )

A.手工业产品商品化开始出现 B.区域生产的专业化不断加强

C.农村自然经济受到猛烈冲击 D.资本主义经济得到充分发展

7.(2023·四川宜宾·中考真题)明清时期,商人、工匠、市井游民、普通妇女经常成为小说戏曲主人公,如《雷峰塔》中精通商道、向往世俗婚姻的白娘子。这一现象源于当时( )

A.商品经济发展 B.女性地位提高 C.作者个人喜好 D.君主专制衰落

B

A

农业

手工业

商业

1.耕地面积

2.兴修水利

3.粮食产量

4.经济作物

人口增长

1.传统手工业

2.手工业工场

1.商业城镇

2.商帮兴起

积极影响

消极影响

提供大量劳动力

影响经济持续发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课堂小结

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程标准:了解清朝前的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

核心素养目标

史料实证:通过清朝开荒执照图片,再现耕地面积不断增加的史实;通过《耕织图》、清朝织布图、《前门街市图》《盛世滋生图》有力地证明了清朝前期农业、手工业、商业的发展状况。

历史解释:通过课文中对清朝前期农业生产、手工业和商业等的发展叙述,再现当时这几项的发展状况。通过清朝前期的人口增长的史实和原因的叙述,让学生学会分析历史产生的原因。

家国情怀:通过人口问题的分析,让学生明白人口过多和过少对社会发展的影响,从而认识国家实行计划生育的意义。

导入新课

《姑苏繁华图》(局部)(清)徐扬

《盛世滋生图》

仔细观察这幅图片,描绘了怎样的景象?

一、农业的恢复和发展

1.背景

自主探究:阅读课本,归纳清朝前期农业生产得到恢复和发展的背景

材料一:江南地方,据洪承畴报:“明季赋税繁重,官兵坑害,百姓极为困苦……伤残最苦之州县,人民逃亡,田地荒芜”。(山东)“地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。” ——《清世祖实录》

材料二:“清角行营人迹断,哀笳彻底鬼磷吹。”——(邱象随《过新城东平侯旧府》

①明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

《雍正耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,共有图46幅,其中耕图织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗,并盖有“雍亲王宝”和“破尘居士”两方印章。画册用笔精到、设色典雅,人物形象生动、传神,描绘了劳动者辛勤耕作的场景。

②清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”

2.农业的恢复和发展的原因

材料一: 雍正帝强调,“农为天下本务,而工贾(商)皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,因此要在“平日留心劝导,使民知本业为贵”。

材料二:乾隆“帝王之政,莫爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”——《乾隆帝及其时代 》

材料三:清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,政局稳定,疆域开拓并巩固。——《中外历史纲要》

阅读课本结合材料,分析农业生产的恢复和发展的原因?

①清前期帝王重视农业生产,大力推行垦荒政策。

②清前期社会安定,有利于农业的恢复和发展。

③广大劳动人民的辛勤劳作。

3.农业发展的表现

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

凡各地逃往流民,不论原籍、别籍均广加招徕,编入保甲,使之安心乐业。查本地无主荒田,州县官给以印信执照,开垦耕种,永准为业。

——《垦荒令》

清朝开荒执照

清朝政府将州县卫所荒地无主者分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照。

执照上写明了沙立目一家开垦干地八亩,其坐落于打麦冲;四至范围:东到河、南到□(这个字漫漶不清)、西至树林、北至山脚,对这块地永远免收赋税。

(1)地面积不断扩大,推行垦荒政策,大片土地得到开垦

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历经三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘、以亿万计。”

——《中国古代经济》

黄河筑堤图

(2)大力兴修水利,对黄河、淮河等大河及大运河进行治理,修建了堤坝、渠堰、海塘。

材料1:清朝康、雍、乾长达一个多世纪中……农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广。——李龙潜《明清经济史》

材料2:(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。——白寿彝《中国通史》

粮食作物

经济作物

改良种植技术

改良新品种

推广高产作物

湖广熟,天下足

品种增加

种植面积扩大

(3)改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等,使粮食产量有了大幅度提高。经济作物种植面积扩大,品种增加。

4. 影响

合作探究:农业生产的恢复发展,对清朝有何影响?

①农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

②农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

③为清朝前期的兴盛奠定了基础。

二、手工业和商业的发展

(一)手工业

手工业发展的表现:

清朝前期,丝织业、棉织业、印染业、矿治业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

表现一:传统手工业有很大发展

材料1:施复夫妇靠养蚕织绸生活,本是小户人家。他们织的丝绸光彩润泽,在市场上卖得很好,赚了许多银子。几年后,他们增买了3、4张织机……积累了几千两金子,后来他们买了30、40十张织机,雇人织绸,成为了机户。

——冯梦龙《醒世恒言》

材料2:据《大清会典事例》所载:“乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。外江宁现留摇纺、染匠所管高手等匠七百七十七名,苏州挑花、拣绣所管高手等匠二百四十三名,杭州摇纺、染匠、挑花及所管高手等匠五百三十名。”

表现二:出现比较成熟的手工业工场

《丝织十景图》描绘了丝织过程中10道工序:胰炼、染色、络丝、牵经、摇纺、接经、挑花、倒花、织绸和提花,不同的工序产生泡丝工、染丝工、整经工、接头工、倒花工等不同的工种。《丝织十景图》中出现了60多个人物,为清一色的男性。这些男性主要是从事丝织业生产的操作工,画面上偶尔出现头戴红顶帽的,则是官府所派的管理人员。

工场手工业

集体劳作,分工合作。

生产目的:以售卖为主

经营一般会雇佣劳动者。

家庭手工业

生产目的:自用为主,生产和经营都靠自己或家人。多余产品进行售卖。

织工人数 佛山镇棉纺织业的织工超过5万人

织机数量 江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。

分工情况 从江南丝织业的整个生产过程看,一个机房中,机工有络工、拽工、织工、牵经工,还有刷边、运经、接头等工,各有专门技术。

人数多

规模大

产生了雇佣与被雇佣的关系,

表明资本主义生产关系的萌牙

分工明确

(二)商业

表现一:陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了商业网。

清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。

农村集市

城镇市场

区域性市场

全国性市场

商业网

湖北的汉口镇:《汉阳府志》称汉口:“人烟数十里,行户数千家,典铺数十座”,大量商人汇聚于此,也为当地商业手工业发展提供了市场,康熙初年地理学家刘献廷就评价汉口为“楚省咽喉”和天下四聚之一(其他三聚为北京、苏州、佛山,可见汉口地位之重要)。

盛泽古镇

盛泽丝绸业自明代中叶发祥,到嘉靖年间盛泽始称为市。清初,设盛泽汛防,遂建立镇制。到了乾隆年间,更是机杼声声,烟火万家,“四方商贾辇金至者无虚日”,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的繁荣景象。那时你一走进这镇子,听到的全是织绸机的响声,镇上一座白龙桥上还刻有这样一幅对联: “晴翻千尺浪,风送万机声。”反映了丝织产业生产繁忙的景象。

表现二:一些原来的农村地区发展为工商业市镇(盛泽镇、汉口镇)。

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

“洋船争出是官商,十字门开向二洋;五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”

——(清)屈大均

表现三:大城市的工商业非常繁荣

含义:以地域为中心,以乡缘为纽带,以“互助”为宗旨,以会馆为其在异乡联络的一种既“亲密”而又松散的自发形成的商人群体。

商帮名称 组成人员 主要商业活动

晋商 山西商人组成 贩卖粮食、食盐、绸缎等;

到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通

徽商 江南徽州府商人 从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动

表现四:形成了大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

乔家大院

晋商俗称“山西帮”,亦称“西商”“山贾”。在漫长的历史中,晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围,形成了成为能与南方徽帮相抗衡的最有经营实力的北方晋帮集团。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。特别是到清朝中叶,山西商人逐步适应金融业汇兑业务的需要,由经营商业向金融业发展,咸同时期山西票号几乎独占全国的汇兑业务,成为执全国金融牛耳的强大商业金融资本集团。

胡庆余堂

徽商与晋商齐名,徽商又称新安商人、徽州商人或“徽帮”。它是旧徽州府籍商人或商人集团之总称。徽人经商,源远流长,早在东晋时就有新安商人活动的记载,以后代有发展,明成化、弘治年间形成商帮集团。一代代的徽州人靠贩运盐、茶、山货,经营文房四宝,走出一条日后教科书上才有的贸易路线:东进苏杭无锡常,抢滩芜湖商道,掌控长淮水运口,南达湘、蜀、云、贵、川,往来京、晋、冀、鲁、豫间,远涉西北、东三省。最后,西进赣、湘,沿东南达闽、粤两省,直至扬帆入海与日本进行贸易。此时的徽商达到鼎盛时期,“无徽不成商”开始叫遍天下。

三、人口增长

乾隆帝时占世界人口的1/3

思考:根据表格数据,清初人口数量呈现什么样的发展趋势?为什么会呈现这样的发展趋势?

人口快速增长

1.人口增长概况、原因

材料一:康熙二十年 (公元1681年)平……到嘉庆元年 (1796年 )为止,内地都没有发生大规模社会动乱……——董林生《新议清朝人口剧增的原因及影响》

材料二:各朝代粮食产量,秦汉417亿斤,唐代626亿斤,宋代835亿斤,明代1392亿斤。清乾隆晚期,一跃而达2088亿斤,并达到历史最高水平。正是农业的成绩,使乾隆朝的人口发生爆炸,支撑各项社会经济发展指标达到中国历史的极峰。——吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料三:康熙五十一年(1712年),清政府规定……以后“滋生人丁,永不加赋”;雍正元年(1723年)开始普遍推行“摊丁入亩”,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,不再以人为对象征收丁税。

原因:(1)清朝前期社会相对稳定,经济得到恢复与发展;(2)政府税收政策的改革;(3)高产作物的引进与推广

年份 1651年 1766年 1812年

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

材料3:在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。……人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。

——《为何清代人口空前膨胀》

材料1:清朝前期耕地与人口情况简表

(1)人口密度加大,人均耕地减少,人地矛盾突出。

材料2 为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

—摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

(2)过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏。

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

2.人口增长的影响

说一说:清朝前期人口迅速增长所带来的问题,给当今中国经济建设带来哪些启示?

1.控制人口增长速度;

2.保护环境,提高科技创新能力,调整行业产业结构;

3.坚持教育强国,创造就业机会。

人口过快增长是人类社会面临的共同问题,各国应加强合作,共同应对,走可持续的发展道路

合作探究清朝前期社会经济发展的原因

材料一:在统一多民族国家空前巩固和发展的基础上,伴随着社会经济的高度发达,形成了所谓的“康乾盛世”。

——宁欣主编《中国古代史》下册

材料二:有清入主中国,(苛政)概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。

——《清史稿》卷一百二十

材料三:到康熙时,全国总人口数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

——《中国历史》七年级下

①统一多民族国家得到巩固和发展,为经济发展提供保障;

②统治者重视社会经济的恢复与发展,废除苛政,轻徭薄赋

③清朝前期人口的增长在一定程度上促进经济的发展;

一方面,当时的经济总量居世界首位,国家财富得到充分的积累

穿礼服的马戛尔尼

使团成员约翰·巴罗在《我看乾隆盛世》中说:“不管是在舟山还是在溯白河而上去京城的三天里,没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣的证明。……除了村庄周围,难得有树,且形状丑陋。房屋通常都是泥墙平房,茅草盖顶。偶尔有一幢独立的小楼,但是决无一幢像绅士的府第,或者称得上舒适的农舍。……不管是房屋还是河道,都不能跟雷德里夫和瓦平(英国泰晤士河边的两个城镇)相提并论。事实上,触目所及无非是贫困落后的景象。”

——张宏杰《饥饿的盛世》

然而,一登上中国的土地,他们马上发现了触目惊心的贫困。清王朝雇佣了许多老百姓来到英使团的船上,为英国人端茶倒水,扫地做饭。英国人注意到这些人“都如此消瘦”。“在普通中国人中间,人们很难找到类似英国公民的啤酒大肚或英国农夫喜气洋洋的脸。”这些普通中国人“每次接到我们的残羹剩饭,都要千恩万谢。对我们用过的茶叶,他们总是贪婪地争抢,然后煮水泡着喝” 。

另一方面,农民没有因为所谓“康乾盛世”走向富裕,而是越来越贫困,若遇灾荒之年,生活无来源,便成为流民

从中国历史的纵向发展看,康乾盛世是值得称颂和自豪的,它在政治、经济、民族关系、对外关系上都有显著发展,其盛世局面超过前代任何一次,确实值得赞扬。

但从世界历史横向发展来看,却不宜夸大评价。在这一时期的世界历史上,资本主义成为历史发展的主流,与西方国家相比,这种盛世已显得暗淡无光了。

盛世危机

1.(2023·海南·中考真题)《耕织图》于南宋问世,经明清两朝帝王不断修订,至清末700余年间,各种版本层出不穷,这种现象反映了( )

A.南宋《耕织图》广受欢迎 B.明清统治者重视农业生产

C.明清时期绘画风格有变化 D.清代《耕织图》版本很多

链接中考

B

2.(2023·江苏镇江·中考真题)如图是清代纺织图。它直观的呈现了清代纺织业生产流程,图中能直接反映的历史信息是( )

A.机器生产 B.分工细密

C.品种多样 D.产品良

3.(2023·山东青岛·中考真题)清代前期,清政府采取了鼓励垦荒的政策,增加了大量耕地,大面积推广各种高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等。这对人口数量的变化带来深刻的影响。以下四幅图能够基本反映康熙三十九年到乾隆五十九年(1700-1794年)人口数量变化情况的是( )

B

A

A.

B.

C.

D.

4.(2023·内蒙古呼和浩特·中考真题)从下面“清朝前期玉米、甘薯推广种植图”中,可以直接获得的信息是( )

A.南方经济水平远超北方 B.农民实际收入稳定增长

C.经济作物品种不断增加 D.高产粮食种植得到推广

5.(2023·福建·中考真题)明末清初,广东的佛山镇以冶铁业发迹,江西的景德镇以陶瓷业扬名,河南的朱仙镇以集商贾繁兴。这表明当时( )

A.水陆交通发达 B.工商业市镇的发展

C.商帮资本雄厚 D.经济总量居世界首位

D

B

6.(2023·山东滨州·中考真题)明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,有“衣被天下”之称;苏州是著名的丝织印染中心,蜚声中外;景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器畅销海内外。这说明当时( )

A.手工业产品商品化开始出现 B.区域生产的专业化不断加强

C.农村自然经济受到猛烈冲击 D.资本主义经济得到充分发展

7.(2023·四川宜宾·中考真题)明清时期,商人、工匠、市井游民、普通妇女经常成为小说戏曲主人公,如《雷峰塔》中精通商道、向往世俗婚姻的白娘子。这一现象源于当时( )

A.商品经济发展 B.女性地位提高 C.作者个人喜好 D.君主专制衰落

B

A

农业

手工业

商业

1.耕地面积

2.兴修水利

3.粮食产量

4.经济作物

人口增长

1.传统手工业

2.手工业工场

1.商业城镇

2.商帮兴起

积极影响

消极影响

提供大量劳动力

影响经济持续发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源