第四单元 村落、城镇与居住环境 同步练习(含解析)统编版高中历史选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第四单元 村落、城镇与居住环境 同步练习(含解析)统编版高中历史选择性必修二 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 88.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-12 19:12:56 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 村落、城镇与居住环境

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,镇置监镇官。如景德镇设镇后,朝廷在此设监镇官,兼管商税及窑税,或佐理监陶。《河南强氏家谱》记载强子魁“宋绍定戊子(公元1228年)以文学进,仕饶州通判,以监陶得至浮梁景德镇”。据此可推知,宋代( )

A.强化重农抑商政策 B.推行崇文抑武政策

C.朝廷滥收苛捐杂税 D.市镇经济功能增强

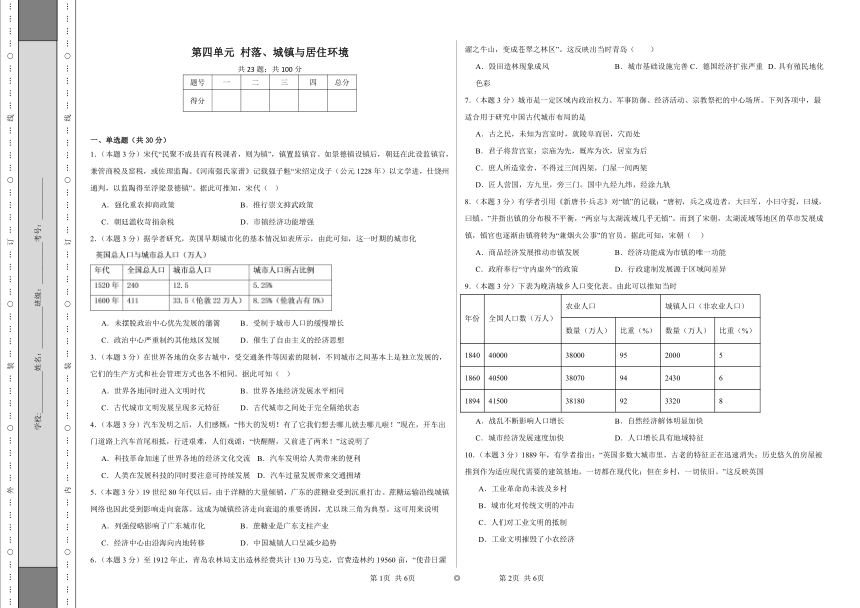

2.(本题3分)据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

3.(本题3分)在世界各地的众多古城中,受交通条件等因素的限制,不同城市之间基本上是独立发展的,它们的生产方式和社会管理方式也各不相同。据此可知( )

A.世界各地同时进入文明时代 B.世界各地经济发展水平相同

C.古代城市文明发展呈现多元特征 D.古代城市之间处于完全隔绝状态

4.(本题3分)汽车发明之后,人们感慨:“伟大的发明!有了它我们想去哪儿就去哪儿啦!”现在,开车出门道路上汽车首尾相抵,行进艰难,人们戏谑:“快醒醒,又前进了两米!”这说明了

A.科技革命加速了世界各地的经济文化交流 B.汽车发明给人类带来的便利

C.人类在发展科技的同时要注意可持续发展 D.汽车过量发展带来交通拥堵

5.(本题3分)19世纪80年代以后,由于洋糖的大量倾销,广东的蔗糖业受到沉重打击。蔗糖运输沿线城镇网络也因此受到影响走向衰落。这成为城镇经济走向衰退的重要诱因,尤以珠三角为典型。这可用来说明

A.列强侵略影响了广东城市化 B.蔗糖业是广东支柱产业

C.经济中心由沿海向内地转移 D.中国城镇人口呈减少趋势

6.(本题3分)至1912年止,青岛农林局支出造林经费共计130万马克,官费造林约19560亩,“使昔日濯濯之牛山,变成苍翠之林区”。这反映出当时青岛( )

A.毁田造林现象成风 B.城市基础设施完善 C.德国经济扩张严重 D.具有殖民地化色彩

7.(本题3分)城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列各项中,最适合用于研究中国古代城市布局的是

A.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处

B.君子将营宫室:宗庙为先,厩库为次,居室为后

C.庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架

D.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨

8.(本题3分)有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

9.(本题3分)下表为晚清城乡人口变化表。由此可以推知当时

年份 全国人口数(万人) 农业人口 城镇人口(非农业人口)

数量(万人) 比重(%) 数量(万人) 比重(%)

1840 40000 38000 95 2000 5

1860 40500 38070 94 2430 6

1894 41500 38180 92 3320 8

A.战乱不断影响人口增长 B.自然经济解体明显加快

C.城市经济发展速度加快 D.人口增长具有地域特征

10.(本题3分)1889年,有学者指出:“英国多数大城市里,古老的特征正在迅速消失;历史悠久的房屋被推到作为适应现代需要的建筑基地,一切都在现代化;但在乡村,一切依旧。”这反映英国

A.工业革命尚未波及乡村

B.城市化对传统文明的冲击

C.人们对工业文明的抵制

D.工业文明摧毁了小农经济

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)居住条件的改善:影响

(1)城市为人们提供了更便捷、丰富的生活服务。

(2)第二次世界大战后,城市中的社区功能从最早的 发展到教育、医疗、服务、娱乐、绿化等各个方面,各种服务设施为居住的人们提供了极大便利。

12.(本题3分)知识点

居住 条件 (1)19世纪50年代,美国人发明了 。 (2)19世纪70年代,比利时首次使用 技术。 (3)20世纪以来,集中 和制冷得到推广。

生活 服务 (1)第二次世界大战后,城市中的 蓬勃发展。 (2)仓储式商场、超市、 等纷纷出现。 (3)娱乐休闲场所、体育中心、 、广场等设施逐渐增多。 (4)城市中 、博物馆、影剧院、体育场馆的数量越来越多。

13.(本题3分)城市的产生:城市的含义:一定区域内 、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

14.(本题3分)阅读教材

第11课,P61-64,完成城市化进程表格。

中西城市化进程 推动因素

利

弊

中国城市化的主要模式:珠三角是外资企业模式、东北是国企模式、江浙是个体企业模式、苏南是乡镇企业模式等;

15.(本题3分)世界各地民居特点不同的原因

世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的 和便于从当地取得的建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了当地经济发展水平。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)城市具有政治、经济、军事和文化等多种功能

17.(本题2分)村落为人类提供比较稳定、安全的生活环境

18.(本题2分)第一次世界大战后,发达国家城市化水平进一步提高,发展中国家城市化速度加快。

19.(本题2分)罗马建筑的最主要特征是混凝土、拱券、希腊柱式相结合。

20.(本题2分)原始社会末期,随着商品交换的发展,集镇逐渐形成

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)住房制度如一面镜子,能折射各个历史阶段经济发展战略和社会民生建设的指导思想。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1911 年以后,由于民国成立,广州社会环境相对安定,工商业发展较快。1918年,广州市政公所成立,开始拆除城墙,拓展马路,随之海外华侨投资增多,房地产业也逐步得到发展。1928 年,成立筹建广州市模范住宅区委员会,由市政厅划定各区地段,由市民出资兴建住宅,有的由市政当局筹建后,出售或出租。1929 年,陈济棠主粤以后,对华侨实行优惠政。策,吸引不少海外华侨来广州投资房地产,在一定程度上解决了平民和劳工的居住问题。

-------摘编自赵津《中国城市房地产业史回溯》

材料二 1979 年10 月 15 日,中国第一个商品住宅项目--广州“东湖新村”获得政府批准并开始动工;1980年1月8日,中国第一家房地产公司--深圳经济特区房地产公司成立;1985年4月,建设银行深圳分行向南油集团 85 户“人才房”发放中国第一笔个人住房按揭贷款1987年12月1日,轰动全国的第一宗土地公开拍卖会在深圳会堂响起“惊天一锤”;2016年7月24 日,住建部等九部委要求加快发展住房租赁市场,广州、深圳、南京等 11 个城市陆续开展住房租赁试点。

------摘编自陈杰 郭晓欣《中国城镇住房制度 70年变迁:回顾与展望》

(1)根据材料一及所学知识,指出材料从哪些角度分析影响广州房地产发展的因素。

(2)根据材料二及所学知识,概括 1978年后广东房地产改革的趋势并分析其意义。

22.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代城市商业继续发展,新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错,给城市管理带来了更多的困难,因此模仿军事编制和军事管理,结合城市社区划分,首先在都城中出现了都厢、厢、坊、街巷城市分层区划,形成了城市管理的厢坊制。后来厢坊制推行到汴京城外郊区,形成了东京都厢制度。宋代城市独立行政管理机构“都厢”,平行于赤县或县,领属于京府,这就是古代建制城市。辽代五京同样属于古代建制城市,上京临潢府“京官,朝官皆有之”居五京之首,是辽代首位城市,形成了以其他四京为次首位城市的古代城市体系。

——摘编自韩光辉《宋辽金元建制城市的出现与城市体系的形成》

材料二 清代的城市体系在鸦片战争后受到了外来的冲击。清王朝在战后被迫开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五个沿海商埠,并允许外人在通商口岸居住,这就在原有体系上捅开了几个小小的缺口。西方列强趁中国的内乱又发动了第二次鸦片战争,从而取得了在长江航行的特权并迫使沿海沿江的更多口岸对外开放。据统计,自五口通商到20世纪初,列强通过历次不平等条约强迫中国开放的通商口岸即达70多处。这些相继开放的、主要分布于沿海沿江地区的通商口岸,最终形成了以上海为中心的面向外部世界的开放型的城市体系。

——摘编自姜涛《中国近代城市体系的变动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋辽时期城市出现的新变化,并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国城市出现的特点及其影响。

23.(本题15分)乡村振兴是党的十九大作出的重大决策。阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清两代在江南市镇派驻巡检司、税课局等专职机构,但派驻到市镇的官员数量有限,难以承担市镇的公共管理与服务。于是,江南市镇自发形成了各类功能性自治组织,如规范本镇本行业交易活动的行会、维持治安的保甲、负责慈善事业的义庄等,事类不一、互不统属。这些组织往往由地方宗族力量主导,同一功能的自治组织之间亦有地域分割的痕迹。各市镇有自办的公益性学校,有独立的城市保护神——城隍,有完整的市镇历史记载——市镇志,表明市镇已经成为一个相对自足的文化共同体。

——摘编自武乾《官治夹缝中的自治:明清江南市镇的非正式政体》

材料二 中世纪晚期,城市人口迅速增长。封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利。城市行会、市政当局、市议会等自治组织逐渐发展起来。行会制定规章,训练工人的职业技能,控制产品的质量和价格,为社会福利积累资金,并通过礼拜天祈祷和节日游行等公共仪式鼓励市民对行会和城市忠诚。市政当局支持行会采取限制性措施,市议会核准行会规章,城市法庭负责追捕违规者。城市生活受到更为复杂的正式规则的约束,市民也更多地承担了公共卫生和公共秩序等责任。

——摘编自陈灿《论走向近代的英国城市职业市场变迁和行业规则的完善》

材料三 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。1835年,英国颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。

(1)根据材料一、二,指出明清江南市镇自治与英国城市自治的不同之处。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代西方基层治理变革的原因。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。结合所学知识可知,中国古代的镇主要是为军事目的而设,而宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,说明这一时期镇的设置主要受人口和税收等社会经济因素影响,材料中宋代景德镇的监镇官还负责监管窑务,镇和监镇官都是为镇的经济发展服务的,这说明由于宋代商品经济发展,镇的经济功能增强,D项正确;材料不能说明北宋强化重农抑商政策,排除A项;北宋实行崇文抑武政策是指:罢免宿将兵权,大力提倡文治,提高文官和士人的地位,排除B项;材料反映的是市镇经济功能增强,不能说明宋朝政府滥收苛捐杂税,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料数据可知,表格中1600年英国早期城市化城市总人口33.5万人中伦敦占22万,城市人口所占比例8.25%中伦敦占有5%,伦敦作为英国政治中心,无论在城市总人口还是城市人口所占比例中,都体现了其作为政治中心的优势,即这时期城市化未摆脱政治中心优先发展的藩篱,A项正确;结合所学可知,伦敦作为政治中心明显城市化速度要快些,无法得出受制于城市人口的缓慢增长,B项错误;材料内容主要体现了这时期伦敦作为英国政治中心为摆脱其优先发展的藩篱,没有体现治中心严重制约其他地区发展的信息,C项错误;材料内容主要体现了英国早期城市化的基本情况,没有催生自由主义经济思想,D项错误。

3.C

【详解】根据材料中的“不同城市之间基本上是独立发展的,它们的生产方式和社会管理方式也各不相同”可知强调的是城市文明各不相同,也就是呈现出多元特征,C项正确;“同时进入文明时代”表述不符合史实,排除A项;“经济发展水平相同”与材料强调的“各不相同”相矛盾,表述也不符合史实,排除B项;“完全隔绝”用词不当,过于绝对,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料中“伟大的发明!有了它我们想去哪儿就去哪儿啦”、“开车出门道路上汽车首尾相抵,行进艰难”可知,汽车的发明一方面方便了人们的出行,另一方面又出现了交通拥堵的问题。因此人类在发展科技的同时要注意可持续发展,趋利避害,C项正确;材料未体现“世界各地的经济文化交流”,排除A项;汽车的发明给人类带来了便利,但不能全面反映材料内容,排除B项;汽车的快速发展导致了交通拥堵,但不能全面反映材料内容,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】材料显示洋糖的倾销打击广东蔗糖产业,导致城镇经济衰退,客观上会造成因蔗糖而聚集在城镇的人口的减少、城镇设施改善困难等,A项正确;根据材料得不出蔗糖业在广东的地位,排除B项;近代中国逐渐形成的经济中心是上海,排除C项;近代中国城市化整体上是在发展,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代至1912年止(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:至1912年止,青岛的植树造林由官方承担,结合所学知识,1898年中德签订《胶澳租界条约》,青岛成为德国的殖民地,德国在青岛专设农林局,推行造林事业,推动了青岛城市绿化的发展,具有半殖民地化色彩,D项正确;材料所述现象为植树造林,没提及“毁田”,也不涉及“城市基础设施建设”,排除A项、B项;据所学,经济扩张是资本主义国家为争夺商品市场、原料产地、投资场所而对他国以商品和资本输出的形式进行经济渗透和掠夺,材料不涉及德国的经济扩张,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨”体现了古代中国城市建设的基本布局特征,D项正确;A项描述的是古代城市起源,排除A项;B项强调的是城市建设中宗庙的地位,排除B项;C项描述的是古代建筑营建过程中等级特征,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】从材料中的城镇人口比重来看,这一时期的城镇人口比重开始上升,农业人口比重相对下降,说明的是当时城市经济的发展,C正确;战乱对经济发展起到破坏作用,无法解释农村和城市人口比重的变化,A排除;鸦片战争后,自然经济解体缓慢,B排除;材料只是强调的是城市和农村人口比重问题,非地域性特征,D排除。故选C。

10.B

【详解】由“城市里”“古老的特征正在迅速消失”“一切都在现代化”等信息可知,在工业革命的推动下,传统文明日益受到城市发展的冲击,故选B项;“但在乡村,一切依旧”说明工业革命对乡村的传统几无影响,但不意味着工业革命尚未波及乡村,故A项是对材料的误读;材料中并没有体现人们对工业文明的抵制,排除C项;“在乡村,一切依旧”,故工业文明摧毁了小农经济的说法错误,故排除D项。

11.慈善救济

【详解】结合所学可知,第二次世界大战后,城市中的社区蓬勃发展,社区功能也从最早的慈善救济发展到教育、医疗、服务、娱乐、绿化等各个方面,各种服务设施为居住的人们提供了极大便利。故应填慈善救济。

12. 电梯 钢筋混凝土 供暖 社区 购物中心 公园 图书馆

【详解】据所学可知,(1)19世纪50年代,美国人发明了①电梯。(2)19世纪70年代,比利时首次使用②钢筋混凝土技术。(3)20世纪以来,集中③供暖和制冷得到推广。(1)第二次世界大战后,城市中的④社区蓬勃发展。(2)仓储式商场、超市、⑤购物中心等纷纷出现。(3)娱乐休闲场所、体育中⑤购物中心心、⑥公园、广场等设施逐渐增多。(4)城市中⑦图书馆、博物馆、影剧院、体育场馆的数量越来越多。

13.政治权力

【详解】结合所学知识可知,城市的含义是一定区域内①政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

14.

中西城市化进程 推动因素 ①工业革命城市化起步,第二次工业革命后加快;②国家独立(二战后第三世界);③经济发展(中国改革开放后进程加快);④交通及科教文等的发展;

利 ①住宅:电梯、钢混、水电暖网卫生间等;②社区服务:社区服务生活的各个方面;③基础设施:水网、能源、交通、通讯、绿化等发展;④作用:带动经济、科教文等发展;

弊 ①环境污染;②交通拥堵;③贫富分化;④城市犯罪等;

中国城市化的主要模式:珠三角是外资企业模式、东北是国企模式、江浙是个体企业模式、苏南是乡镇企业模式等;

【详解】根据课本知识可知,中西城市化进程的推动因素是①工业革命城市化起步,第二次工业革命后加快;②国家独立(二战后第三世界);③经济发展(中国改革开放后进程加快);④交通及科教文等的发展。

城市化的有利之处主要体现在:①住宅:电梯、钢混、水电暖网卫生间等;②社区服务:社区服务生活的各个方面;③基础设施:水网、能源、交通、通讯、绿化等发展;④作用:带动经济、科教文等发展。

城市化的弊端主要体现在:①环境污染;②交通拥堵;③贫富分化;④城市犯罪等。

15.自然环境

【详解】结合所学知识可知,世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得的建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了当地经济发展水平。

16.正确

【详解】根据所学知识可知,城市是具有一定人口规模、而以非农业人口为主的居民集聚区,是一定区域内的政治、经济、文化的中心,是整个社会创造物质财富和精神财富的重要基地。城市作为一定地域的中心,首先是经济中心。工业是城市经济的骨干,是现代城市的主体。而城市作为经济中心,又必然成为商业中心和交通中心,成为流通领域的枢纽。城市作为一定地域的中心,又不仅限于经济方面,它也可以是政治中心、文化教育中心、科技中心等等。一个城市也可以兼具几个中心。城市一般来说是各级行政机构的所在地,是经济生活和文化生活的组织中心和管理中心。城市也是发展科学技术,传播文化的中心,往往集中一国或一地区绝大多数的高等院校、各类医疗卫生机构、科研机构、图书馆、博物馆、文化馆、体育馆等。城市又是信息中心、科技情报中心和社会活动中心。故“城市具有政治、经济、军事和文化等多种功能”说法正确。

17.正确

【详解】根据所学,农业出现后,人们筑屋定居,形成居民聚居点——村落,村落是具有相当数量和规模的居民聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境,因此本题说法正确。故选正确。

18.错误

【详解】根据所学知识,二战后,发展中国家取得民族独立,经济迅速发展,城市化速度加快。因此,本题说法错误,一战改为二战。

19.正确

【详解】结合所学可知,古罗马建筑的主要特征是带有列柱围廊的中庭,混凝土、拱券和希腊柱式相结合,因此正确。

20.正确

【详解】结合所学可知,原始社会末期,随着商品交换的发展,手工业者在便于交换的地方聚集,集镇逐渐形成,因此正确。

21.(1)因素:政局、社会环境;经济发展,城市化进程;政府政策;投资主体等。

(2)趋势:住房商品化、市场化;市场与保障并重。

意义:缓解城市住房压力;改善社会民生,提高生活水平;有利于深化经济体制改革,适应社会主义市场经济发展;促进城乡协调发展;体现社会主义优越性。

【详解】(1)角度:根据材料“1911年以后,由于民国成立,广州社会环境相对安定,工商业发展较快。”可知,政局、社会环境;经济发展,城市化进程;根据材料“1918年,广州市政公所成立,开始拆除城墙,拓展马路,随之海外华侨投资增多,房地产业也逐步得到发展。......1929年,陈济棠主粤以后,对华侨实行优惠政策”可知,政府政策;根据材料“1928年,成立筹建广州市模范住宅区委员会,由市政厅划定各区地段,由市民出资兴建住宅,有的由市政当局筹建后,出售或出租。”可知,投资主体等。

(2)趋势:根据材料“1980年1月8日,中国第一家房地产公司——深圳经济特区房地产公司成立,......发放中国第一笔个人住房按揭贷款,......第一宗土地公开拍卖会”可知,住房商品化、市场化;根据材料“2016年7月24 日,住建部等九部委要求加快发展住房租赁市场,广州、深圳、南京等 11 个城市陆续开展住房租赁试点。”可知,市场与保障并重。

意义:多角度思考问题,从改革开放后的房地产改革对于改善民生、利于经济发展、协调城乡关系等角度去做答。

22.(1)新变化:商业经营的时空限制被打破;城市的经济职能增强;都厢制度形成;初步形成了城市体系(出现了建制城市)。(任意三点)

原因:商品经济的发展;市民人数增多,城市商业经营规模的扩大:城市管理出现困难;军事管理的影响;对统治区域的有效管理。(任意三点)

(2)特点:受外来侵略的影响,具有浓厚的半殖民地色彩;地区分布不平衡,主要分布在沿江和沿海地区;面向世界,具有一定的开放性;以上海为中心。

影响:开启了中国城市的近代化进程;有利于西方先进的生产方式以及思想观念的传入;(客观上)加速了中国的近代化。同时也便利了西方对中国的侵略,加深了中国的半殖民地化的程度。

【详解】(1)新变化:根据材料“新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错”可知,商业经营的时空限制被打破;结合所学知识可知,城市的经济职能增强;根据材料“形成了城市管理的厢坊制”可知,都厢制度形成;根据材料“平行于赤县或县,领属于京府,这就是古代建制城市”可知,初步形成了城市体系(出现了建制城市)。原因:根据材料“ 宋代城市商业继续发展,新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错”“因此模仿军事编制和军事管理”和所学知识可知,可从商品经济的发展、城市商业经营规模的扩大、城市管理出现困难、军事管理的影响及对统治区域的有效管理等角度进行分析。

(2)特点:根据材料“清代的城市体系在鸦片战争后受到了外来的冲击”可知,受外来侵略的影响,具有浓厚的半殖民地色彩;根据材料“清王朝在战后被迫开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五个沿海商埠”可知,地区分布不平衡,主要分布在沿江和沿海地区;根据材料“最终形成了以上海为中心的面向外部世界的开放型的城市体系”可知,面向世界,具有一定的开放性;以上海为中心。影响:结合上述分析的特点和所学知识可知,可从开启中国城市的近代化进程、有利于西方先进的生产方式以及思想观念的传入、加速中国的近代化及加深中国的半殖民地化的程度等角度进行分析。

23.(1)不同:前者主要依托于地方宗族力量,其自治组织分散而不统一,是官治之下的有限自治。后者主要依托新兴的市民阶层,其自治组织形成了统一的运作规则与分权架构,是独立于封建领主的充分自治。

(2)原因:近代西欧民族国家的产生和发展;各国地方自治传统的影响;资本主义民主政治运动的推动;工业革命的开展,社会经济的发展,人口的增加;民主自由思想的不断传播。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空为明清时期(中国)、近代(英国)。不同之处,由材料一中“这些组织往往由地方宗族力量主导”及材料二中“封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利”可知,明清江南市镇自治主要依托于地方宗族力量,英国城市自治主要依托新兴的市民阶层;由材料一中“江南市镇自发形成了各类功能性自治组织,如规范本镇本行业交易活动的行会、维持治安的保甲、负责慈善事业的义庄等,事类不一、互不统属”及材料二中“城市行会、市政当局、市议会等自治组织逐渐发展起来”可知,明清江南市镇自治组织分散而不统一,英国城市自治组织形成了统一的运作规则与分权架构;由材料一中“明清两代在江南市镇派驻巡检司、税课局等专职机构,但派驻到市镇的官员数量有限”及材料二中“封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利”可知,明清江南市镇自治是官治之下的有限自治,英国城市自治是独立于封建领主的充分自治。

(2)本题是背景类材料分析题。时空为近代(西方)。原因,由材料三中“ 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上”可知,各国地方自治传统的影响;结合所学,还可以从政治、经济、思想等角度分析,如政治上近代西欧民族国家的产生和发展;资本主义民主政治运动的推动;经济上,工业革命的开展,社会经济的发展,人口的增加;思想上,民主自由思想的不断传播。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,镇置监镇官。如景德镇设镇后,朝廷在此设监镇官,兼管商税及窑税,或佐理监陶。《河南强氏家谱》记载强子魁“宋绍定戊子(公元1228年)以文学进,仕饶州通判,以监陶得至浮梁景德镇”。据此可推知,宋代( )

A.强化重农抑商政策 B.推行崇文抑武政策

C.朝廷滥收苛捐杂税 D.市镇经济功能增强

2.(本题3分)据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱 B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展 D.催生了自由主义的经济思想

3.(本题3分)在世界各地的众多古城中,受交通条件等因素的限制,不同城市之间基本上是独立发展的,它们的生产方式和社会管理方式也各不相同。据此可知( )

A.世界各地同时进入文明时代 B.世界各地经济发展水平相同

C.古代城市文明发展呈现多元特征 D.古代城市之间处于完全隔绝状态

4.(本题3分)汽车发明之后,人们感慨:“伟大的发明!有了它我们想去哪儿就去哪儿啦!”现在,开车出门道路上汽车首尾相抵,行进艰难,人们戏谑:“快醒醒,又前进了两米!”这说明了

A.科技革命加速了世界各地的经济文化交流 B.汽车发明给人类带来的便利

C.人类在发展科技的同时要注意可持续发展 D.汽车过量发展带来交通拥堵

5.(本题3分)19世纪80年代以后,由于洋糖的大量倾销,广东的蔗糖业受到沉重打击。蔗糖运输沿线城镇网络也因此受到影响走向衰落。这成为城镇经济走向衰退的重要诱因,尤以珠三角为典型。这可用来说明

A.列强侵略影响了广东城市化 B.蔗糖业是广东支柱产业

C.经济中心由沿海向内地转移 D.中国城镇人口呈减少趋势

6.(本题3分)至1912年止,青岛农林局支出造林经费共计130万马克,官费造林约19560亩,“使昔日濯濯之牛山,变成苍翠之林区”。这反映出当时青岛( )

A.毁田造林现象成风 B.城市基础设施完善 C.德国经济扩张严重 D.具有殖民地化色彩

7.(本题3分)城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。下列各项中,最适合用于研究中国古代城市布局的是

A.古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处

B.君子将营宫室:宗庙为先,厩库为次,居室为后

C.庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架

D.匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨

8.(本题3分)有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

9.(本题3分)下表为晚清城乡人口变化表。由此可以推知当时

年份 全国人口数(万人) 农业人口 城镇人口(非农业人口)

数量(万人) 比重(%) 数量(万人) 比重(%)

1840 40000 38000 95 2000 5

1860 40500 38070 94 2430 6

1894 41500 38180 92 3320 8

A.战乱不断影响人口增长 B.自然经济解体明显加快

C.城市经济发展速度加快 D.人口增长具有地域特征

10.(本题3分)1889年,有学者指出:“英国多数大城市里,古老的特征正在迅速消失;历史悠久的房屋被推到作为适应现代需要的建筑基地,一切都在现代化;但在乡村,一切依旧。”这反映英国

A.工业革命尚未波及乡村

B.城市化对传统文明的冲击

C.人们对工业文明的抵制

D.工业文明摧毁了小农经济

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)居住条件的改善:影响

(1)城市为人们提供了更便捷、丰富的生活服务。

(2)第二次世界大战后,城市中的社区功能从最早的 发展到教育、医疗、服务、娱乐、绿化等各个方面,各种服务设施为居住的人们提供了极大便利。

12.(本题3分)知识点

居住 条件 (1)19世纪50年代,美国人发明了 。 (2)19世纪70年代,比利时首次使用 技术。 (3)20世纪以来,集中 和制冷得到推广。

生活 服务 (1)第二次世界大战后,城市中的 蓬勃发展。 (2)仓储式商场、超市、 等纷纷出现。 (3)娱乐休闲场所、体育中心、 、广场等设施逐渐增多。 (4)城市中 、博物馆、影剧院、体育场馆的数量越来越多。

13.(本题3分)城市的产生:城市的含义:一定区域内 、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

14.(本题3分)阅读教材

第11课,P61-64,完成城市化进程表格。

中西城市化进程 推动因素

利

弊

中国城市化的主要模式:珠三角是外资企业模式、东北是国企模式、江浙是个体企业模式、苏南是乡镇企业模式等;

15.(本题3分)世界各地民居特点不同的原因

世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的 和便于从当地取得的建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了当地经济发展水平。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)城市具有政治、经济、军事和文化等多种功能

17.(本题2分)村落为人类提供比较稳定、安全的生活环境

18.(本题2分)第一次世界大战后,发达国家城市化水平进一步提高,发展中国家城市化速度加快。

19.(本题2分)罗马建筑的最主要特征是混凝土、拱券、希腊柱式相结合。

20.(本题2分)原始社会末期,随着商品交换的发展,集镇逐渐形成

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)住房制度如一面镜子,能折射各个历史阶段经济发展战略和社会民生建设的指导思想。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1911 年以后,由于民国成立,广州社会环境相对安定,工商业发展较快。1918年,广州市政公所成立,开始拆除城墙,拓展马路,随之海外华侨投资增多,房地产业也逐步得到发展。1928 年,成立筹建广州市模范住宅区委员会,由市政厅划定各区地段,由市民出资兴建住宅,有的由市政当局筹建后,出售或出租。1929 年,陈济棠主粤以后,对华侨实行优惠政。策,吸引不少海外华侨来广州投资房地产,在一定程度上解决了平民和劳工的居住问题。

-------摘编自赵津《中国城市房地产业史回溯》

材料二 1979 年10 月 15 日,中国第一个商品住宅项目--广州“东湖新村”获得政府批准并开始动工;1980年1月8日,中国第一家房地产公司--深圳经济特区房地产公司成立;1985年4月,建设银行深圳分行向南油集团 85 户“人才房”发放中国第一笔个人住房按揭贷款1987年12月1日,轰动全国的第一宗土地公开拍卖会在深圳会堂响起“惊天一锤”;2016年7月24 日,住建部等九部委要求加快发展住房租赁市场,广州、深圳、南京等 11 个城市陆续开展住房租赁试点。

------摘编自陈杰 郭晓欣《中国城镇住房制度 70年变迁:回顾与展望》

(1)根据材料一及所学知识,指出材料从哪些角度分析影响广州房地产发展的因素。

(2)根据材料二及所学知识,概括 1978年后广东房地产改革的趋势并分析其意义。

22.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代城市商业继续发展,新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错,给城市管理带来了更多的困难,因此模仿军事编制和军事管理,结合城市社区划分,首先在都城中出现了都厢、厢、坊、街巷城市分层区划,形成了城市管理的厢坊制。后来厢坊制推行到汴京城外郊区,形成了东京都厢制度。宋代城市独立行政管理机构“都厢”,平行于赤县或县,领属于京府,这就是古代建制城市。辽代五京同样属于古代建制城市,上京临潢府“京官,朝官皆有之”居五京之首,是辽代首位城市,形成了以其他四京为次首位城市的古代城市体系。

——摘编自韩光辉《宋辽金元建制城市的出现与城市体系的形成》

材料二 清代的城市体系在鸦片战争后受到了外来的冲击。清王朝在战后被迫开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五个沿海商埠,并允许外人在通商口岸居住,这就在原有体系上捅开了几个小小的缺口。西方列强趁中国的内乱又发动了第二次鸦片战争,从而取得了在长江航行的特权并迫使沿海沿江的更多口岸对外开放。据统计,自五口通商到20世纪初,列强通过历次不平等条约强迫中国开放的通商口岸即达70多处。这些相继开放的、主要分布于沿海沿江地区的通商口岸,最终形成了以上海为中心的面向外部世界的开放型的城市体系。

——摘编自姜涛《中国近代城市体系的变动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋辽时期城市出现的新变化,并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国城市出现的特点及其影响。

23.(本题15分)乡村振兴是党的十九大作出的重大决策。阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清两代在江南市镇派驻巡检司、税课局等专职机构,但派驻到市镇的官员数量有限,难以承担市镇的公共管理与服务。于是,江南市镇自发形成了各类功能性自治组织,如规范本镇本行业交易活动的行会、维持治安的保甲、负责慈善事业的义庄等,事类不一、互不统属。这些组织往往由地方宗族力量主导,同一功能的自治组织之间亦有地域分割的痕迹。各市镇有自办的公益性学校,有独立的城市保护神——城隍,有完整的市镇历史记载——市镇志,表明市镇已经成为一个相对自足的文化共同体。

——摘编自武乾《官治夹缝中的自治:明清江南市镇的非正式政体》

材料二 中世纪晚期,城市人口迅速增长。封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利。城市行会、市政当局、市议会等自治组织逐渐发展起来。行会制定规章,训练工人的职业技能,控制产品的质量和价格,为社会福利积累资金,并通过礼拜天祈祷和节日游行等公共仪式鼓励市民对行会和城市忠诚。市政当局支持行会采取限制性措施,市议会核准行会规章,城市法庭负责追捕违规者。城市生活受到更为复杂的正式规则的约束,市民也更多地承担了公共卫生和公共秩序等责任。

——摘编自陈灿《论走向近代的英国城市职业市场变迁和行业规则的完善》

材料三 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。1835年,英国颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。

(1)根据材料一、二,指出明清江南市镇自治与英国城市自治的不同之处。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代西方基层治理变革的原因。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代(中国)。结合所学知识可知,中国古代的镇主要是为军事目的而设,而宋代“民聚不成县而有税课者,则为镇”,说明这一时期镇的设置主要受人口和税收等社会经济因素影响,材料中宋代景德镇的监镇官还负责监管窑务,镇和监镇官都是为镇的经济发展服务的,这说明由于宋代商品经济发展,镇的经济功能增强,D项正确;材料不能说明北宋强化重农抑商政策,排除A项;北宋实行崇文抑武政策是指:罢免宿将兵权,大力提倡文治,提高文官和士人的地位,排除B项;材料反映的是市镇经济功能增强,不能说明宋朝政府滥收苛捐杂税,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料数据可知,表格中1600年英国早期城市化城市总人口33.5万人中伦敦占22万,城市人口所占比例8.25%中伦敦占有5%,伦敦作为英国政治中心,无论在城市总人口还是城市人口所占比例中,都体现了其作为政治中心的优势,即这时期城市化未摆脱政治中心优先发展的藩篱,A项正确;结合所学可知,伦敦作为政治中心明显城市化速度要快些,无法得出受制于城市人口的缓慢增长,B项错误;材料内容主要体现了这时期伦敦作为英国政治中心为摆脱其优先发展的藩篱,没有体现治中心严重制约其他地区发展的信息,C项错误;材料内容主要体现了英国早期城市化的基本情况,没有催生自由主义经济思想,D项错误。

3.C

【详解】根据材料中的“不同城市之间基本上是独立发展的,它们的生产方式和社会管理方式也各不相同”可知强调的是城市文明各不相同,也就是呈现出多元特征,C项正确;“同时进入文明时代”表述不符合史实,排除A项;“经济发展水平相同”与材料强调的“各不相同”相矛盾,表述也不符合史实,排除B项;“完全隔绝”用词不当,过于绝对,排除D项。故选C项。

4.C

【详解】根据材料中“伟大的发明!有了它我们想去哪儿就去哪儿啦”、“开车出门道路上汽车首尾相抵,行进艰难”可知,汽车的发明一方面方便了人们的出行,另一方面又出现了交通拥堵的问题。因此人类在发展科技的同时要注意可持续发展,趋利避害,C项正确;材料未体现“世界各地的经济文化交流”,排除A项;汽车的发明给人类带来了便利,但不能全面反映材料内容,排除B项;汽车的快速发展导致了交通拥堵,但不能全面反映材料内容,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】材料显示洋糖的倾销打击广东蔗糖产业,导致城镇经济衰退,客观上会造成因蔗糖而聚集在城镇的人口的减少、城镇设施改善困难等,A项正确;根据材料得不出蔗糖业在广东的地位,排除B项;近代中国逐渐形成的经济中心是上海,排除C项;近代中国城市化整体上是在发展,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代至1912年止(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:至1912年止,青岛的植树造林由官方承担,结合所学知识,1898年中德签订《胶澳租界条约》,青岛成为德国的殖民地,德国在青岛专设农林局,推行造林事业,推动了青岛城市绿化的发展,具有半殖民地化色彩,D项正确;材料所述现象为植树造林,没提及“毁田”,也不涉及“城市基础设施建设”,排除A项、B项;据所学,经济扩张是资本主义国家为争夺商品市场、原料产地、投资场所而对他国以商品和资本输出的形式进行经济渗透和掠夺,材料不涉及德国的经济扩张,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨”体现了古代中国城市建设的基本布局特征,D项正确;A项描述的是古代城市起源,排除A项;B项强调的是城市建设中宗庙的地位,排除B项;C项描述的是古代建筑营建过程中等级特征,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】从材料中的城镇人口比重来看,这一时期的城镇人口比重开始上升,农业人口比重相对下降,说明的是当时城市经济的发展,C正确;战乱对经济发展起到破坏作用,无法解释农村和城市人口比重的变化,A排除;鸦片战争后,自然经济解体缓慢,B排除;材料只是强调的是城市和农村人口比重问题,非地域性特征,D排除。故选C。

10.B

【详解】由“城市里”“古老的特征正在迅速消失”“一切都在现代化”等信息可知,在工业革命的推动下,传统文明日益受到城市发展的冲击,故选B项;“但在乡村,一切依旧”说明工业革命对乡村的传统几无影响,但不意味着工业革命尚未波及乡村,故A项是对材料的误读;材料中并没有体现人们对工业文明的抵制,排除C项;“在乡村,一切依旧”,故工业文明摧毁了小农经济的说法错误,故排除D项。

11.慈善救济

【详解】结合所学可知,第二次世界大战后,城市中的社区蓬勃发展,社区功能也从最早的慈善救济发展到教育、医疗、服务、娱乐、绿化等各个方面,各种服务设施为居住的人们提供了极大便利。故应填慈善救济。

12. 电梯 钢筋混凝土 供暖 社区 购物中心 公园 图书馆

【详解】据所学可知,(1)19世纪50年代,美国人发明了①电梯。(2)19世纪70年代,比利时首次使用②钢筋混凝土技术。(3)20世纪以来,集中③供暖和制冷得到推广。(1)第二次世界大战后,城市中的④社区蓬勃发展。(2)仓储式商场、超市、⑤购物中心等纷纷出现。(3)娱乐休闲场所、体育中⑤购物中心心、⑥公园、广场等设施逐渐增多。(4)城市中⑦图书馆、博物馆、影剧院、体育场馆的数量越来越多。

13.政治权力

【详解】结合所学知识可知,城市的含义是一定区域内①政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

14.

中西城市化进程 推动因素 ①工业革命城市化起步,第二次工业革命后加快;②国家独立(二战后第三世界);③经济发展(中国改革开放后进程加快);④交通及科教文等的发展;

利 ①住宅:电梯、钢混、水电暖网卫生间等;②社区服务:社区服务生活的各个方面;③基础设施:水网、能源、交通、通讯、绿化等发展;④作用:带动经济、科教文等发展;

弊 ①环境污染;②交通拥堵;③贫富分化;④城市犯罪等;

中国城市化的主要模式:珠三角是外资企业模式、东北是国企模式、江浙是个体企业模式、苏南是乡镇企业模式等;

【详解】根据课本知识可知,中西城市化进程的推动因素是①工业革命城市化起步,第二次工业革命后加快;②国家独立(二战后第三世界);③经济发展(中国改革开放后进程加快);④交通及科教文等的发展。

城市化的有利之处主要体现在:①住宅:电梯、钢混、水电暖网卫生间等;②社区服务:社区服务生活的各个方面;③基础设施:水网、能源、交通、通讯、绿化等发展;④作用:带动经济、科教文等发展。

城市化的弊端主要体现在:①环境污染;②交通拥堵;③贫富分化;④城市犯罪等。

15.自然环境

【详解】结合所学知识可知,世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得的建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了当地经济发展水平。

16.正确

【详解】根据所学知识可知,城市是具有一定人口规模、而以非农业人口为主的居民集聚区,是一定区域内的政治、经济、文化的中心,是整个社会创造物质财富和精神财富的重要基地。城市作为一定地域的中心,首先是经济中心。工业是城市经济的骨干,是现代城市的主体。而城市作为经济中心,又必然成为商业中心和交通中心,成为流通领域的枢纽。城市作为一定地域的中心,又不仅限于经济方面,它也可以是政治中心、文化教育中心、科技中心等等。一个城市也可以兼具几个中心。城市一般来说是各级行政机构的所在地,是经济生活和文化生活的组织中心和管理中心。城市也是发展科学技术,传播文化的中心,往往集中一国或一地区绝大多数的高等院校、各类医疗卫生机构、科研机构、图书馆、博物馆、文化馆、体育馆等。城市又是信息中心、科技情报中心和社会活动中心。故“城市具有政治、经济、军事和文化等多种功能”说法正确。

17.正确

【详解】根据所学,农业出现后,人们筑屋定居,形成居民聚居点——村落,村落是具有相当数量和规模的居民聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境,因此本题说法正确。故选正确。

18.错误

【详解】根据所学知识,二战后,发展中国家取得民族独立,经济迅速发展,城市化速度加快。因此,本题说法错误,一战改为二战。

19.正确

【详解】结合所学可知,古罗马建筑的主要特征是带有列柱围廊的中庭,混凝土、拱券和希腊柱式相结合,因此正确。

20.正确

【详解】结合所学可知,原始社会末期,随着商品交换的发展,手工业者在便于交换的地方聚集,集镇逐渐形成,因此正确。

21.(1)因素:政局、社会环境;经济发展,城市化进程;政府政策;投资主体等。

(2)趋势:住房商品化、市场化;市场与保障并重。

意义:缓解城市住房压力;改善社会民生,提高生活水平;有利于深化经济体制改革,适应社会主义市场经济发展;促进城乡协调发展;体现社会主义优越性。

【详解】(1)角度:根据材料“1911年以后,由于民国成立,广州社会环境相对安定,工商业发展较快。”可知,政局、社会环境;经济发展,城市化进程;根据材料“1918年,广州市政公所成立,开始拆除城墙,拓展马路,随之海外华侨投资增多,房地产业也逐步得到发展。......1929年,陈济棠主粤以后,对华侨实行优惠政策”可知,政府政策;根据材料“1928年,成立筹建广州市模范住宅区委员会,由市政厅划定各区地段,由市民出资兴建住宅,有的由市政当局筹建后,出售或出租。”可知,投资主体等。

(2)趋势:根据材料“1980年1月8日,中国第一家房地产公司——深圳经济特区房地产公司成立,......发放中国第一笔个人住房按揭贷款,......第一宗土地公开拍卖会”可知,住房商品化、市场化;根据材料“2016年7月24 日,住建部等九部委要求加快发展住房租赁市场,广州、深圳、南京等 11 个城市陆续开展住房租赁试点。”可知,市场与保障并重。

意义:多角度思考问题,从改革开放后的房地产改革对于改善民生、利于经济发展、协调城乡关系等角度去做答。

22.(1)新变化:商业经营的时空限制被打破;城市的经济职能增强;都厢制度形成;初步形成了城市体系(出现了建制城市)。(任意三点)

原因:商品经济的发展;市民人数增多,城市商业经营规模的扩大:城市管理出现困难;军事管理的影响;对统治区域的有效管理。(任意三点)

(2)特点:受外来侵略的影响,具有浓厚的半殖民地色彩;地区分布不平衡,主要分布在沿江和沿海地区;面向世界,具有一定的开放性;以上海为中心。

影响:开启了中国城市的近代化进程;有利于西方先进的生产方式以及思想观念的传入;(客观上)加速了中国的近代化。同时也便利了西方对中国的侵略,加深了中国的半殖民地化的程度。

【详解】(1)新变化:根据材料“新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错”可知,商业经营的时空限制被打破;结合所学知识可知,城市的经济职能增强;根据材料“形成了城市管理的厢坊制”可知,都厢制度形成;根据材料“平行于赤县或县,领属于京府,这就是古代建制城市”可知,初步形成了城市体系(出现了建制城市)。原因:根据材料“ 宋代城市商业继续发展,新兴起的商业街道、贸易场所与居民社区在城市内部混杂交错”“因此模仿军事编制和军事管理”和所学知识可知,可从商品经济的发展、城市商业经营规模的扩大、城市管理出现困难、军事管理的影响及对统治区域的有效管理等角度进行分析。

(2)特点:根据材料“清代的城市体系在鸦片战争后受到了外来的冲击”可知,受外来侵略的影响,具有浓厚的半殖民地色彩;根据材料“清王朝在战后被迫开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五个沿海商埠”可知,地区分布不平衡,主要分布在沿江和沿海地区;根据材料“最终形成了以上海为中心的面向外部世界的开放型的城市体系”可知,面向世界,具有一定的开放性;以上海为中心。影响:结合上述分析的特点和所学知识可知,可从开启中国城市的近代化进程、有利于西方先进的生产方式以及思想观念的传入、加速中国的近代化及加深中国的半殖民地化的程度等角度进行分析。

23.(1)不同:前者主要依托于地方宗族力量,其自治组织分散而不统一,是官治之下的有限自治。后者主要依托新兴的市民阶层,其自治组织形成了统一的运作规则与分权架构,是独立于封建领主的充分自治。

(2)原因:近代西欧民族国家的产生和发展;各国地方自治传统的影响;资本主义民主政治运动的推动;工业革命的开展,社会经济的发展,人口的增加;民主自由思想的不断传播。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空为明清时期(中国)、近代(英国)。不同之处,由材料一中“这些组织往往由地方宗族力量主导”及材料二中“封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利”可知,明清江南市镇自治主要依托于地方宗族力量,英国城市自治主要依托新兴的市民阶层;由材料一中“江南市镇自发形成了各类功能性自治组织,如规范本镇本行业交易活动的行会、维持治安的保甲、负责慈善事业的义庄等,事类不一、互不统属”及材料二中“城市行会、市政当局、市议会等自治组织逐渐发展起来”可知,明清江南市镇自治组织分散而不统一,英国城市自治组织形成了统一的运作规则与分权架构;由材料一中“明清两代在江南市镇派驻巡检司、税课局等专职机构,但派驻到市镇的官员数量有限”及材料二中“封建领主在收取市民们支付的赎金后,向城市颁发具有政治契约性质的特许状,给予其各项自治权利”可知,明清江南市镇自治是官治之下的有限自治,英国城市自治是独立于封建领主的充分自治。

(2)本题是背景类材料分析题。时空为近代(西方)。原因,由材料三中“ 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上”可知,各国地方自治传统的影响;结合所学,还可以从政治、经济、思想等角度分析,如政治上近代西欧民族国家的产生和发展;资本主义民主政治运动的推动;经济上,工业革命的开展,社会经济的发展,人口的增加;思想上,民主自由思想的不断传播。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化