第16课 独立自主的和平外交 课件(共19张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交 课件(共19张PPT+视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 52.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-13 06:10:59 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第五单元 国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

统编版历史·八年级下册

新课导入

学习目标

1.认识新中国独立自主的和平外交政策。

2.了解和平共处五项原则提出的背景、主要内容及意义。

3.知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的提出及其影响。

4.掌握周恩来在新中国成立初期的外交活动,了解新中国外交走向成熟的过程。

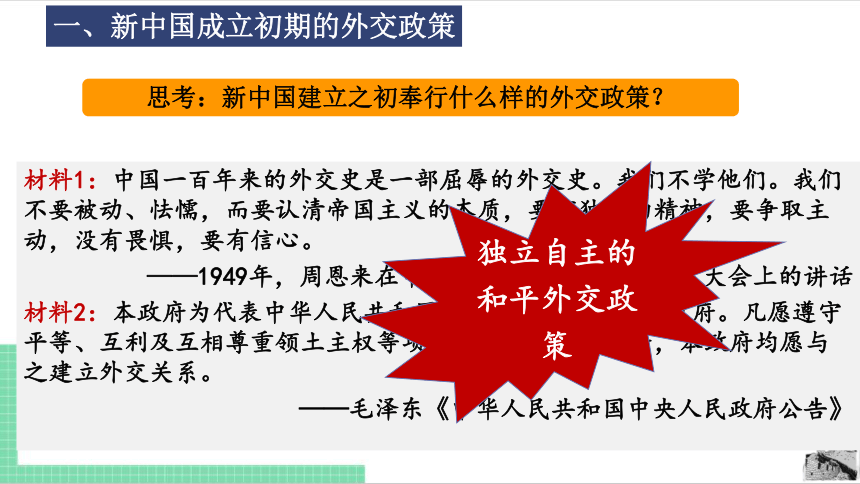

材料1:中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。

——1949年,周恩来在中华人民共和国外交部成立大会上的讲话

材料2:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

——毛泽东《中华人民共和国中央人民政府公告》

思考:新中国建立之初奉行什么样的外交政策?

独立自主的

和平外交政策

一、新中国成立初期的外交政策

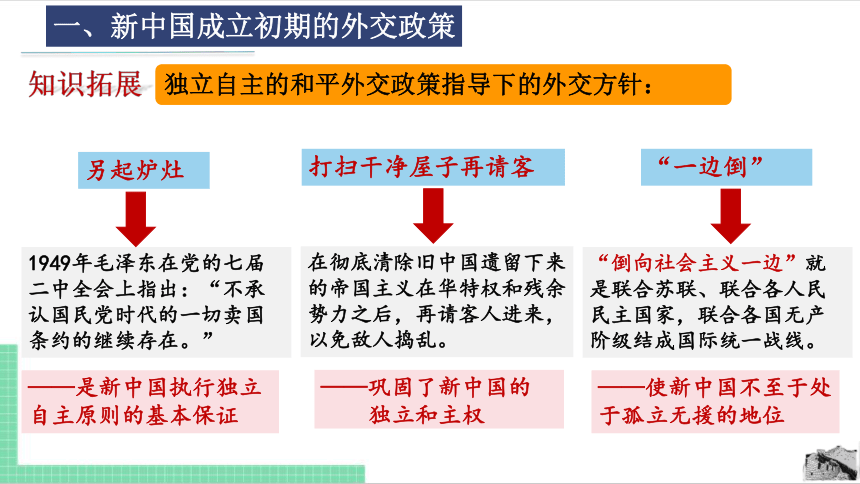

另起炉灶

独立自主的和平外交政策指导下的外交方针:

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”

——是新中国执行独立自主原则的基本保证

打扫干净屋子再请客

在彻底清除旧中国遗留下来的帝国主义在华特权和残余势力之后,再请客人进来,以免敌人捣乱。

——巩固了新中国的

独立和主权

“一边倒”

“倒向社会主义一边”就是联合苏联、联合各人民民主国家,联合各国无产阶级结成国际统一战线。

——使新中国不至于处于孤立无援的地位

知识拓展

一、新中国成立初期的外交政策

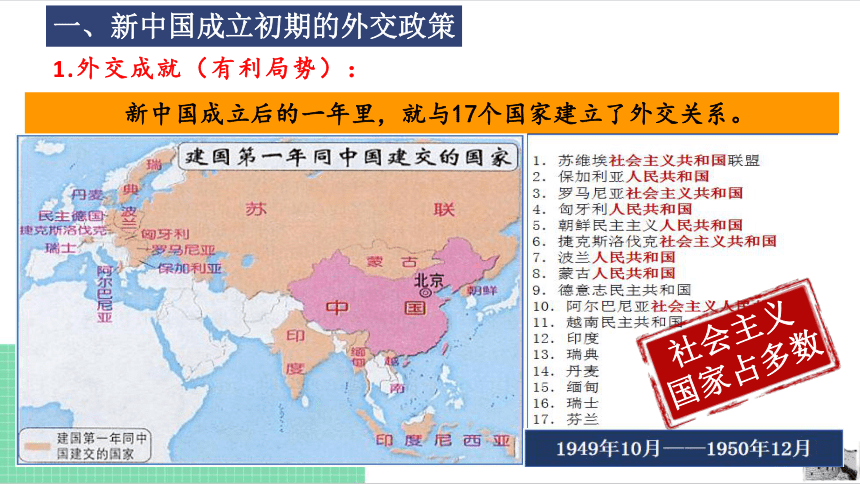

新中国成立后的一年里,就与17个国家建立了外交关系。

社会主义

国家占多数

1.外交成就(有利局势):

一、新中国成立初期的外交政策

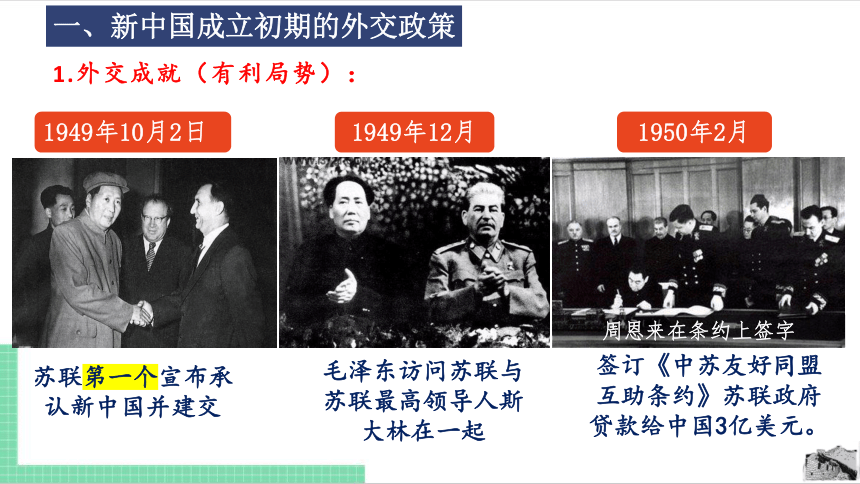

1949年10月2日

1949年12月

1950年2月

苏联第一个宣布承认新中国并建交

毛泽东访问苏联与苏联最高领导人斯大林在一起

签订《中苏友好同盟互助条约》苏联政府贷款给中国3亿美元。

周恩来在条约上签字

1.外交成就(有利局势):

一、新中国成立初期的外交政策

2.不利局势:

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

社会主义阵营

资本主义阵营

1950年6月,美国第七舰队封锁台湾海峡

一、新中国成立初期的外交政策

首次提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

我国同印度就西藏问题谈判

平等

互利

和平共处

互不干涉内政

互不

侵犯

互相尊重主权和领土完整

1.提出

二、和平共处五项原则

核心和基础

保证

目标

1.互相尊重主权和领土完整

2.互不侵犯

3.互不干涉内政

4.平等互利

5.和平共处

和平共处五项原则

——标志着新中国外交政策成熟

二、和平共处五项原则

2.发展:

1954年6月,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁举行会谈

1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努,发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

周恩来总理与吴努

二、和平共处五项原则

二、和平共处五项原则

3.意义:

和平共处五项原则反映了当代新型国际关系最本质的特征。几个世纪以来,国际社会一直存在着以大欺小、恃强凌弱、以富压贫的不平等现象,和平共处五项原则正是与这种现象相对立而出现在世界舞台上。它不仅适用于社会制度不同的国家之间,也适用于社会制度相同的国家之间。

②在国际上产生了深远影响,被越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。

——杨奎松《中华人民共和国建国史研究》

①标志着中国外交政策的成熟

三、加强与亚非国家的团结合作

三、加强与亚非国家的团结合作

1.召开背景:

2.概况:

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作。

(1)召开地点、时间:

(2)中国代表:

(3)特点:

1955年,印度尼西亚万隆。

周恩来

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

万隆会议

三、加强与亚非国家的团结合作

中国代表团部分成员乘坐印度“克什米尔公主号”飞机,由香港前往印尼。台湾特务机关在飞机上安置了炸弹,致使飞机中途爆炸坠毁,11人遇难。

周恩来因行程有变,未搭乘此飞机,幸免于难。中国代表团并没有被这一破坏活动吓倒,仍然参加了这次会议。

3.困难:

一些国家在美国怂恿和蛊惑之下把矛头指向了社会主义的中国。污蔑共产主义是一种“新形势的殖民主义”;提出“亚非国家当前面临的问题不是反对殖民主义,而是反对共产主义”。

播放视频:

4.结果:

“中国代表团是来求团结而不是吵架的”,“是来求同而不是立异的”,“我们的会议应该求同存异”。

——周恩来

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出“求同存异”的方针。

5.意义:

中国代表团还积极开展会外交往,与很多国家的代表团举行会晤,加强了同亚非各国的团结与合作。

周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。 ——美国记者

三、加强与亚非国家的团结合作

亚非人民团结反对帝国主义、殖民主义、维护民族独立与和平共处、加深各国间友谊的精神。

“万隆精神”

2015年4月24日纪念万隆会议召开60周年

1955年4月18日万隆会议圆满成功召开

三、加强与亚非国家的团结合作

“在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重”。 ——周恩来

结合材料如何理解“求同存异”方针?

平等、宽容、互相尊重、彼此理解

遭遇相同:

面临问题相同:

曾经受到帝国主义的侵略

维护民族独立、发展民族经济的任务;维护和平的愿望等。

异

社会制度不同

建设道路不同

同

课堂小结

第五单元 国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

统编版历史·八年级下册

新课导入

学习目标

1.认识新中国独立自主的和平外交政策。

2.了解和平共处五项原则提出的背景、主要内容及意义。

3.知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的提出及其影响。

4.掌握周恩来在新中国成立初期的外交活动,了解新中国外交走向成熟的过程。

材料1:中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而要认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。

——1949年,周恩来在中华人民共和国外交部成立大会上的讲话

材料2:本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。

——毛泽东《中华人民共和国中央人民政府公告》

思考:新中国建立之初奉行什么样的外交政策?

独立自主的

和平外交政策

一、新中国成立初期的外交政策

另起炉灶

独立自主的和平外交政策指导下的外交方针:

1949年毛泽东在党的七届二中全会上指出:“不承认国民党时代的一切卖国条约的继续存在。”

——是新中国执行独立自主原则的基本保证

打扫干净屋子再请客

在彻底清除旧中国遗留下来的帝国主义在华特权和残余势力之后,再请客人进来,以免敌人捣乱。

——巩固了新中国的

独立和主权

“一边倒”

“倒向社会主义一边”就是联合苏联、联合各人民民主国家,联合各国无产阶级结成国际统一战线。

——使新中国不至于处于孤立无援的地位

知识拓展

一、新中国成立初期的外交政策

新中国成立后的一年里,就与17个国家建立了外交关系。

社会主义

国家占多数

1.外交成就(有利局势):

一、新中国成立初期的外交政策

1949年10月2日

1949年12月

1950年2月

苏联第一个宣布承认新中国并建交

毛泽东访问苏联与苏联最高领导人斯大林在一起

签订《中苏友好同盟互助条约》苏联政府贷款给中国3亿美元。

周恩来在条约上签字

1.外交成就(有利局势):

一、新中国成立初期的外交政策

2.不利局势:

美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

社会主义阵营

资本主义阵营

1950年6月,美国第七舰队封锁台湾海峡

一、新中国成立初期的外交政策

首次提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

我国同印度就西藏问题谈判

平等

互利

和平共处

互不干涉内政

互不

侵犯

互相尊重主权和领土完整

1.提出

二、和平共处五项原则

核心和基础

保证

目标

1.互相尊重主权和领土完整

2.互不侵犯

3.互不干涉内政

4.平等互利

5.和平共处

和平共处五项原则

——标志着新中国外交政策成熟

二、和平共处五项原则

2.发展:

1954年6月,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁举行会谈

1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努,发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

周恩来总理与吴努

二、和平共处五项原则

二、和平共处五项原则

3.意义:

和平共处五项原则反映了当代新型国际关系最本质的特征。几个世纪以来,国际社会一直存在着以大欺小、恃强凌弱、以富压贫的不平等现象,和平共处五项原则正是与这种现象相对立而出现在世界舞台上。它不仅适用于社会制度不同的国家之间,也适用于社会制度相同的国家之间。

②在国际上产生了深远影响,被越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。

——杨奎松《中华人民共和国建国史研究》

①标志着中国外交政策的成熟

三、加强与亚非国家的团结合作

三、加强与亚非国家的团结合作

1.召开背景:

2.概况:

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作。

(1)召开地点、时间:

(2)中国代表:

(3)特点:

1955年,印度尼西亚万隆。

周恩来

第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

万隆会议

三、加强与亚非国家的团结合作

中国代表团部分成员乘坐印度“克什米尔公主号”飞机,由香港前往印尼。台湾特务机关在飞机上安置了炸弹,致使飞机中途爆炸坠毁,11人遇难。

周恩来因行程有变,未搭乘此飞机,幸免于难。中国代表团并没有被这一破坏活动吓倒,仍然参加了这次会议。

3.困难:

一些国家在美国怂恿和蛊惑之下把矛头指向了社会主义的中国。污蔑共产主义是一种“新形势的殖民主义”;提出“亚非国家当前面临的问题不是反对殖民主义,而是反对共产主义”。

播放视频:

4.结果:

“中国代表团是来求团结而不是吵架的”,“是来求同而不是立异的”,“我们的会议应该求同存异”。

——周恩来

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出“求同存异”的方针。

5.意义:

中国代表团还积极开展会外交往,与很多国家的代表团举行会晤,加强了同亚非各国的团结与合作。

周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。 ——美国记者

三、加强与亚非国家的团结合作

亚非人民团结反对帝国主义、殖民主义、维护民族独立与和平共处、加深各国间友谊的精神。

“万隆精神”

2015年4月24日纪念万隆会议召开60周年

1955年4月18日万隆会议圆满成功召开

三、加强与亚非国家的团结合作

“在亚非国家中是存在着不同思想意识和社会制度的,但是我们仍有共同的基础。亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重”。 ——周恩来

结合材料如何理解“求同存异”方针?

平等、宽容、互相尊重、彼此理解

遭遇相同:

面临问题相同:

曾经受到帝国主义的侵略

维护民族独立、发展民族经济的任务;维护和平的愿望等。

异

社会制度不同

建设道路不同

同

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化