第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-13 10:13:20 | ||

图片预览

文档简介

1. 中华文明的起源与早期国家

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)分封制在周朝初期巩固了周的统治,发展了周的疆域;在后期则造成分裂割据,瓦解了周朝的统治,导致这种截然不同结果的最主要因素是

A.井田制的破坏

B.生产关系的发展

C.诸侯争权夺利

D.生产力的发展

2.(本题3分)中华文明的起源与美学的萌芽几乎同步发端,下列早期人类遗址中能够反映审美观的是( )

A.山顶洞人使用旧石器 B.仰韶文化出现彩绘陶器

C.大汶口文化栽培粟 D.河姆渡文化种植水稻

3.(本题3分)传说中的黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖。20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

4.(本题3分)商朝主要的政治制度是内外服制度,其中内服制主要管理

A.商族活动区域 B.商族以外的活动区域

C.黄河中上游地区 D.长江流域地区

5.(本题3分)江西万年仙人洞和吊桶环遗址是一处罕见的世界级洞穴遗址,先后发掘出大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑等,还发现了栽培稻植硅体。由此可知,该遗址( )

A.已具有早期国家的特征 B.仍然处于原始人群阶段

C.可确定出现原始畜牧业 D.属于新石器时代的文明

6.(本题3分)商王在祭祀天神时,宰杀大量牛、羊、狗以及战俘奴隶当成祭品奉献给神灵;西周天子在祭祀天神时,其祭品通常为牛、猪、羊并用,但极少以奴隶为祭品。对于商周祭祀现象,以下解释最合理的是( )

A.神权与王权结合的思想有所淡化 B.农业生产中牛耕尚未起主要作用

C.借鉴商代教训西周统治更为文明 D.西周奴隶制经济对劳动力需求大

7.(本题3分)西周金文中有不少“支子(庶子)不祭”原则的记载。但因社会变迁、家族繁衍迁徙及家族内部发展不平衡等原因,支庶独立祭祀的情况也时有发生。据此可知,西周时期

A.血缘宗法原则未被遵守 B.礼乐制度走向瓦解

C.尊宗敬祖思想发生动摇 D.宗法制度存在张力

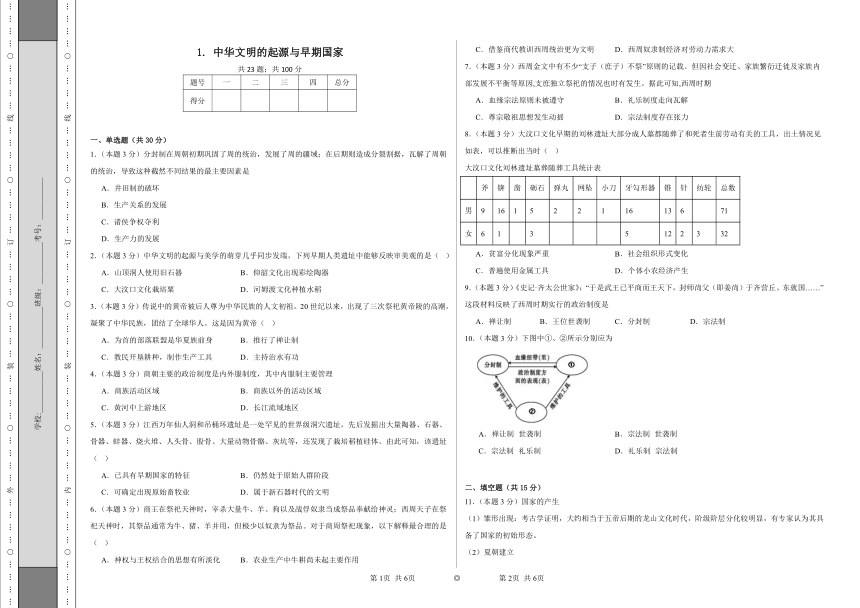

8.(本题3分)大汶口文化早期的刘林遗址大部分成人墓都随葬了和死者生前劳动有关的工具,出土情况见如表,可以推断出当时( )

大汶口文化刘林遗址墓葬随葬工具统计表

斧 锛 凿 砺石 弹丸 网坠 小刀 牙勾形器 锥 针 纺轮 总数

男 9 16 1 5 2 2 1 16 13 6 71

女 6 1 3 5 12 2 3 32

A.贫富分化现象严重 B.社会组织形式变化

C.普遍使用金属工具 D.个体小农经济产生

9.(本题3分)《史记·齐太公世家》:“于是武王已平商而王天下,封师尚父(即姜尚)于齐营丘。东就国……”这段材料反映了西周时期实行的政治制度是

A.禅让制 B.王位世袭制 C.分封制 D.宗法制

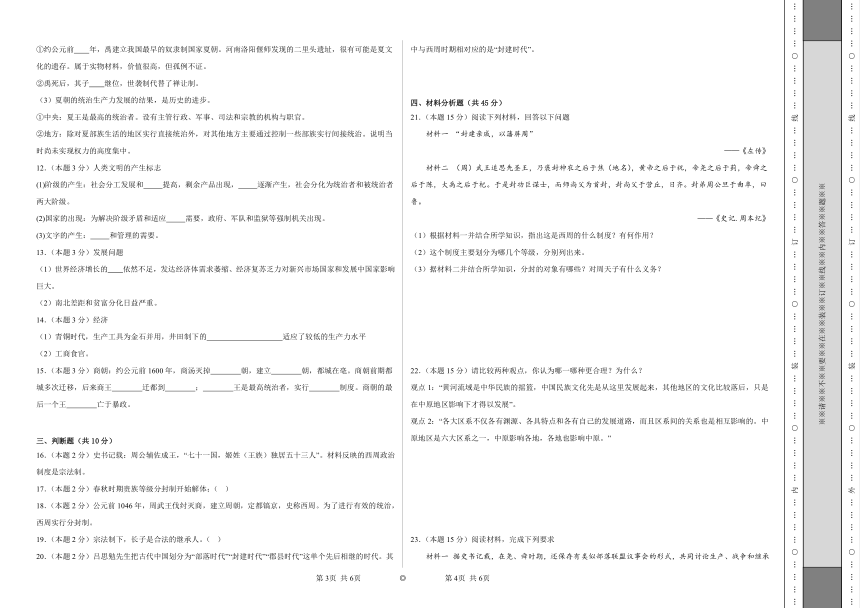

10.(本题3分)下图中①、②所示分别应为

A.禅让制 世袭制 B.宗法制 世袭制

C.宗法制 礼乐制 D.礼乐制 宗法制

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)国家的产生

(1)雏形出现:考古学证明,大约相当于五帝后期的龙山文化时代,阶级阶层分化较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

(2)夏朝建立

①约公元前 年,禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。河南洛阳偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。属于实物材料,价值很高,但孤例不证。

②禹死后,其子 继位,世袭制代替了禅让制。

(3)夏朝的统治生产力发展的结果,是历史的进步。

①中央:夏王是最高的统治者。设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

②地方:除对夏部族生活的地区实行直接统治外,对其他地方主要通过控制一些部族实行间接统治。说明当时尚未实现权力的高度集中。

12.(本题3分)人类文明的产生标志

(1)阶级的产生:社会分工发展和 提高,剩余产品出现, 逐渐产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级。

(2)国家的出现:为解决阶级矛盾和适应 需要,政府、军队和监狱等强制机关出现。

(3)文字的产生: 和管理的需要。

13.(本题3分)发展问题

(1)世界经济增长的 依然不足,发达经济体需求萎缩、经济复苏乏力对新兴市场国家和发展中国家影响巨大。

(2)南北差距和贫富分化日益严重。

14.(本题3分)经济

(1)青铜时代,生产工具为金石并用,井田制下的 适应了较低的生产力水平

(2)工商食官。

15.(本题3分)商朝:约公元前1600年,商汤灭掉 朝,建立 朝,都城在亳。商朝前期都城多次迁移,后来商王 迁都到 ; 王是最高统治者,实行 制度。商朝的最后一个王 亡于暴政。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)史书记载:周公辅佐成王,“七十一国,姬姓(王族)独居五十三人”。材料反映的西周政治制度是宗法制。

17.(本题2分)春秋时期贵族等级分封制开始解体;( )

18.(本题2分)公元前1046年,周武王伐纣灭商,建立周朝,定都镐京,史称西周。为了进行有效的统治,西周实行分封制。

19.(本题2分)宗法制下,长子是合法的继承人。( )

20.(本题2分)吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”“封建时代”“郡县时代”这单个先后相继的时代。其中与西周时期相对应的是“封建时代”。

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)阅读下列材料,回答以下问题

材料一 “封建亲戚,以藩屏周”

——《左传》

材料二 (周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功巨谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,日齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记.周本纪》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出这是西周的什么制度?有何作用?

(2)这个制度主要划分为哪几个等级,分别列出来。

(3)据材料二并结合所学知识,分封的对象有哪些?对周天子有什么义务?

22.(本题15分)请比较两种观点,你认为哪一哪种更合理?为什么?

观点1:“黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这里发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展”。

观点2:“各大区系不仅各有渊源、各具特点和各有自己的发展道路,而且区系间的关系也是相互影响的。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响中原。”

23.(本题15分)阅读材料,完成下列要求

材料一 据史书记载,在尧、舜时期,还保存有类似部落联盟议事会的形式,共同讨论生产、战争和继承人等重大问题。开始,议事会的首领往往由两个具有平等权力的人担任。传说最初是尧与他的哥哥挚为首领;挚死后,大家推举舜与尧共同执掌;尧死后,由禹与舜共同执掌;舜死后,由伯益与禹共同执掌等。

——黄崇岳:《中国历朝行政管理》

材料二 夏王朝在信奉“天命”的同时,强调“德治”。这个“德”包括君臣的品德和安民思想在内,含有氏族社会的传统。……夏王朝与尧、舜时代一样,有浓厚的敬天思想,包括敬神和敬祖在内。这是由原始的自然崇拜和祖先崇拜发展而来的,只是更具政治色彩,把政权与天命联系在一起。他们认为自己执行的统治权力,是实施上天和神灵的意志。

——黄崇岳:《中国历朝行政管理》

(1)根据材料一结合所学知识,概述“三皇五帝”时期的政治概况。

(2)根据材料二结合所学知识,概括夏王朝统治的特点,指出其成因。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】分封制在周朝初期巩固了周的统治,发展了周的疆域;在后期则造成分裂割据,瓦解了周朝的统治,导致这种截然不同结果的最主要因素是生产力的发展,生产力发展导致井田制破坏,井田制是奴隶社会的经济基础,分封制是建立在经济基础上的上层建筑,经济基础破坏了,建立在经济基础上的上层建筑----分封制也就瓦解了,故D正确;A不是最主要原因,排除;生产力决定生产关系,B不是最主要原因,排除;诸侯争权夺利是分封制破坏的表现,不是分封制瓦解的最主要原因,排除C。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:旧石器时代和新石器时代中国。彩绘陶器上的图案精美,富有艺术性,反映了原始居民的审美观,B项正确;旧石器是生产工具,不能反映审美观,排除A项;栽培粟、种植水稻属于生产活动,不能反映审美观,排除C项、D项。故选B项。

3.A

【详解】距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。后来炎帝和黄帝为争夺中原地区,在“阪泉之野”展开大战,炎帝战败并归服黄帝,从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分。黄帝和炎帝被后人尊称为中华民族的人文始祖。至今,海外华人常称自己为“炎黄子孙”,A项正确;尧舜禹推行禅让制,排除B项;教民开垦耕种,制作生产工具是炎帝,排除C项;主持治水有功是禹的功绩,排除D项。故选A项。

4.A

【分析】

【详解】内服主要管理商朝族内的区域,故A正确;B属于外服管理的范围;商朝主要活动区域是河南河北地区,C和D主要是地理位置,不符合材料主旨,排除。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。根据材料并结合所学知识可知,石器、骨器等是经过人工打磨而成,加上陶器的大量出现,可以判断它已经进入了新石器时代,D项正确;出土“大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不能说明是否已经有私有财产和阶级分化,无法得出“已具有早期国家的特征”的结论,排除A项;“仍然处于原始人群阶段”的特点在材料中没有体现,排除B项;根据材料“还发现了栽培稻植硅体。”与“股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不知道是否为人工饲养,不能确定是否有原始畜牧业,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:商朝时期的中国。题干中西周极少以奴隶为祭品进行祭祀,就说明西周时候奴隶活着比当祭品更有用,结合西周时期井田制盛行,可知奴隶是井田制下的主要劳动力,D项正确;商朝时期,神权与王权密切结合,排除A项;B项表述正确,但是跟题干没有关系,排除;题干仅仅是祭祀中祭品的变化,并没有体现西周统治,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据材料以及所学知识可知,宗法制的最初规定嫡长子拥有祭祀权,但是伴随着社会发展,族群的繁衍,原本的庶子分支能够进行祭祀,这说明宗法制度本身具有张力,即能够随着时代的变化而发展,D项正确;材料并未反映西周时期动摇了血缘宗法的原则,排除A项;礼崩乐坏发生在东周时期,排除B项;材料并未反映尊宗敬祖的思想发生变化,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为新石器时代(中国)。根据大汶口文化刘林遗址墓葬随葬工具统计表可以看出,当时已经出现了大量与手工业相关的工具,意味着当时出现了农业和手工业的分工,社会组织形式发生了变化,B项正确;通过生产工具并不能推断出当时已经出现了严重的贫富分化现象,排除A项;材料提到的工具主要是石质工具,排除C项;春秋战国时期,小农经济出现,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据“封师尚父(即姜尚)于齐营丘”,结合所学可知,分封制是指把王族、功臣和先代的贵族分封到各地去做诸侯,建立诸侯国,以此来巩固西周的统治,故选C;禅让制是远古时期实行的政治制度,指统治者将位置让给贤能之人,与题目时间不符,排除A;王位世袭制是继禅让制而实行的制度,指王位在一家一姓中传承,题目中未提到王位继承的信息,排除B;宗法制是分封制的基础,宗法制强调血缘关系,与材料信息无关,排除D。

【点睛】解答本题的关键信息是“封师尚父(即姜尚)于齐营丘”,结合所学分封制的内容分析解答。

10.C

【详解】根据所学知识可知,分封制和宗法制是西周的基本政治制度,分封制和宗法制是互为表里的关系,分封制是表,宗法制是里,因此①处是宗法制;周朝通过礼乐制度来规范贵族的身份地位,要求贵族在衣、食、住、行等方面都要符合自己的身份,因此礼乐制是周代维护封建制(分封制)而建立起的文化制度,因此②处是礼乐制,故C选项正确;根据所学知识可知,分封制和禅让制之间没有血缘纽带的关系,故A选项错误;根据所学知识可知,礼乐制是周代维护封建制(分封制)而建立起的文化制度,因此②处是礼乐制,而不是世袭制,故B选项错误;根据所学知识可知,分封制和礼乐制之间没有血缘纽带、互为表里的关系,故D选项错误。

11. 2070 启

【详解】根据所学可知,约公元前①2070年,禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子②启继位,世袭制代替了禅让制。

12. 劳动生产率 私有制 部落战争 记事

【详解】根据所学知识,人类文明的产生标志(1)阶级的产生:社会分工发展和①劳动生产率提高,剩余产品出现,②私有制逐渐产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级。(2)国家的出现:为解决阶级矛盾和适应③部落战争需要,政府、军队和监狱等强制机关出现。(3)文字的产生:④记事和管理的需要。

13.动力

【详解】根据所学知识可知,今天的世界并不安宁,和平与发展遭遇严重挑战。在发展方面,自2008年世界金融危机发生以来,世界经济增长的动力依然不足,发达经济体需求萎缩、经济复苏乏力,对新兴市场国家和发展中国家影响巨大;南北差距和贫富分化日益严重。

14.集体劳作

【详解】根据所学,经济(1)青铜时代,生产工具为金石并用,井田制下的集体劳作适应了较低的生产力水平(2)工商食官。

15. 夏 商 盘庚 殷 商 内外服 纣

【详解】结合课本知识可知,商朝:约公元前1600年,商汤灭掉夏朝,建立商朝,都城在亳。商朝前期都城多次迁移,后来商王盘庚迁都到殷;商王是最高统治者,实行内外服制度。商朝的最后一个王纣亡于暴政。

16.错误

【详解】根据材料可知,周成王时期,分封了七十一个诸侯国,其中姬姓(王族)就占了绝大多数 ,可见材料反映的是分封制,而非宗法制。宗法制指的是按照血缘宗亲关系分配权力、维护政治联系的等级制度,材料没有涉及,故题干说法错误。

17.正确

【详解】根据所学可得出,春秋时期贵族等级分封制开始解体;题干描述正确。

18.正确

【详解】材料对西周的讲述都是正确的,西周定都镐京,实行的是分封制。

19.错误

【详解】根据所学可知,宗法制下,嫡长子是合法的继承人,长子与嫡长子是两个概念。故表述错误。

20.正确

【详解】根据所学知识可知,吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”、“郡县时代”这三个先后相继的时代。其中与西周时期相对应的是“封建时代”。这种说法是正确的。

21.(1)分封制。加强了统治,开发了边疆,传播了周文化,使西周成为一个强盛的国家。

(2)周天子——诸侯——卿大夫——士。

(3)王族、功臣和先代贵族。镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝见述职。

【详解】(1)制度:材料“封建亲戚,以藩屏周”是对分封制的描述,主要是为巩固地方统治。作用:结合所学知识可知,分封制加强了统治,开发了边疆,传播了周文化,使西周成为一个强盛的国家。

(2)等级:结合所学知识可知,在分封制下形成周天子——诸侯——卿大夫——士四个等级。

(3)对象:结合所学知识可知,分封制的主要对象分为王族、功臣和先代贵族。义务:结合所学知识可知,在分封制下,诸侯需要履行的义务是镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝见述职。

22.选择:观点2。理由:中华文明源远流长,具有多元并进的特点。除了黄河流域外,长江流域、珠江流域和辽河流域等都是中华文明的重要发源地。

【详解】本题是原因类材料分析题,时空是新石器时期。由材料及所学可知,观点2说法更加合理。由材料“黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这里发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展”“各大区系不仅各有渊源、各具特点和各有自己的发展道路,而且区系间的关系也是相互影响的。”及所学可得出中华文明源远流长,具有多元并进的特点。除了黄河流域外,长江流域、珠江流域和辽河流域等都是中华文明的重要发源地。

23.(1)政治概况:①召开部落联盟议事会,共议部落或部落联盟重大问题;②议事会首领推举产生,由两个平等权力的人担任。

(2)特点:①奉“天命”的同时,强调“德治”②具有原始氏族社会的传统;③政权与天命相结合。

成因:①受制于生产力发展水平;②历史发展的延续性;③社会形态与政治制度的变革

【详解】(1)政治概况:根据材料一“在尧、舜时期,还保存有类似部落联盟议事会的形式,共同讨论生产、战争和继承人等重大问题。”可归纳出召开部落联盟议事会,共议部落或部落联盟重大问题;根据材料“议事会的首领往往由两个具有平等权力的人担任”、“大家推举舜与尧共同执掌”结合所学知识,可归纳出议事会首领推举产生,由两个平等权力的人担任。

(2)特点:根据材料二“夏王朝在信奉‘天命’的同时,强调‘德治’。”可归纳出信奉“天命”的同时,强调“德治”的特点;根据材料二“这个“德”包括君臣的品德和安民思想在内,含有氏族社会的传统。”可归纳出具有原始氏族社会的传统的特点;根据材料二“只是更具政治色彩,把政权与天命联系在一起。”可归纳出政权与天命相结合的特点。

成因:利用唯物史观,社会存在决定社会意识,夏王朝统治的特点是由当时生产力水平决定的;由于历史发展的连续性,决定夏朝统治必然会延续“三皇五帝”时代的一些特色;夏王朝开始实行王位世袭制,注重血缘,为了彰显其王位传承的合法性,必然将政治与“天命”相结合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)分封制在周朝初期巩固了周的统治,发展了周的疆域;在后期则造成分裂割据,瓦解了周朝的统治,导致这种截然不同结果的最主要因素是

A.井田制的破坏

B.生产关系的发展

C.诸侯争权夺利

D.生产力的发展

2.(本题3分)中华文明的起源与美学的萌芽几乎同步发端,下列早期人类遗址中能够反映审美观的是( )

A.山顶洞人使用旧石器 B.仰韶文化出现彩绘陶器

C.大汶口文化栽培粟 D.河姆渡文化种植水稻

3.(本题3分)传说中的黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖。20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

4.(本题3分)商朝主要的政治制度是内外服制度,其中内服制主要管理

A.商族活动区域 B.商族以外的活动区域

C.黄河中上游地区 D.长江流域地区

5.(本题3分)江西万年仙人洞和吊桶环遗址是一处罕见的世界级洞穴遗址,先后发掘出大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑等,还发现了栽培稻植硅体。由此可知,该遗址( )

A.已具有早期国家的特征 B.仍然处于原始人群阶段

C.可确定出现原始畜牧业 D.属于新石器时代的文明

6.(本题3分)商王在祭祀天神时,宰杀大量牛、羊、狗以及战俘奴隶当成祭品奉献给神灵;西周天子在祭祀天神时,其祭品通常为牛、猪、羊并用,但极少以奴隶为祭品。对于商周祭祀现象,以下解释最合理的是( )

A.神权与王权结合的思想有所淡化 B.农业生产中牛耕尚未起主要作用

C.借鉴商代教训西周统治更为文明 D.西周奴隶制经济对劳动力需求大

7.(本题3分)西周金文中有不少“支子(庶子)不祭”原则的记载。但因社会变迁、家族繁衍迁徙及家族内部发展不平衡等原因,支庶独立祭祀的情况也时有发生。据此可知,西周时期

A.血缘宗法原则未被遵守 B.礼乐制度走向瓦解

C.尊宗敬祖思想发生动摇 D.宗法制度存在张力

8.(本题3分)大汶口文化早期的刘林遗址大部分成人墓都随葬了和死者生前劳动有关的工具,出土情况见如表,可以推断出当时( )

大汶口文化刘林遗址墓葬随葬工具统计表

斧 锛 凿 砺石 弹丸 网坠 小刀 牙勾形器 锥 针 纺轮 总数

男 9 16 1 5 2 2 1 16 13 6 71

女 6 1 3 5 12 2 3 32

A.贫富分化现象严重 B.社会组织形式变化

C.普遍使用金属工具 D.个体小农经济产生

9.(本题3分)《史记·齐太公世家》:“于是武王已平商而王天下,封师尚父(即姜尚)于齐营丘。东就国……”这段材料反映了西周时期实行的政治制度是

A.禅让制 B.王位世袭制 C.分封制 D.宗法制

10.(本题3分)下图中①、②所示分别应为

A.禅让制 世袭制 B.宗法制 世袭制

C.宗法制 礼乐制 D.礼乐制 宗法制

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)国家的产生

(1)雏形出现:考古学证明,大约相当于五帝后期的龙山文化时代,阶级阶层分化较明显,有专家认为其具备了国家的初始形态。

(2)夏朝建立

①约公元前 年,禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。河南洛阳偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。属于实物材料,价值很高,但孤例不证。

②禹死后,其子 继位,世袭制代替了禅让制。

(3)夏朝的统治生产力发展的结果,是历史的进步。

①中央:夏王是最高的统治者。设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

②地方:除对夏部族生活的地区实行直接统治外,对其他地方主要通过控制一些部族实行间接统治。说明当时尚未实现权力的高度集中。

12.(本题3分)人类文明的产生标志

(1)阶级的产生:社会分工发展和 提高,剩余产品出现, 逐渐产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级。

(2)国家的出现:为解决阶级矛盾和适应 需要,政府、军队和监狱等强制机关出现。

(3)文字的产生: 和管理的需要。

13.(本题3分)发展问题

(1)世界经济增长的 依然不足,发达经济体需求萎缩、经济复苏乏力对新兴市场国家和发展中国家影响巨大。

(2)南北差距和贫富分化日益严重。

14.(本题3分)经济

(1)青铜时代,生产工具为金石并用,井田制下的 适应了较低的生产力水平

(2)工商食官。

15.(本题3分)商朝:约公元前1600年,商汤灭掉 朝,建立 朝,都城在亳。商朝前期都城多次迁移,后来商王 迁都到 ; 王是最高统治者,实行 制度。商朝的最后一个王 亡于暴政。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)史书记载:周公辅佐成王,“七十一国,姬姓(王族)独居五十三人”。材料反映的西周政治制度是宗法制。

17.(本题2分)春秋时期贵族等级分封制开始解体;( )

18.(本题2分)公元前1046年,周武王伐纣灭商,建立周朝,定都镐京,史称西周。为了进行有效的统治,西周实行分封制。

19.(本题2分)宗法制下,长子是合法的继承人。( )

20.(本题2分)吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”“封建时代”“郡县时代”这单个先后相继的时代。其中与西周时期相对应的是“封建时代”。

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)阅读下列材料,回答以下问题

材料一 “封建亲戚,以藩屏周”

——《左传》

材料二 (周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功巨谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,日齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记.周本纪》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出这是西周的什么制度?有何作用?

(2)这个制度主要划分为哪几个等级,分别列出来。

(3)据材料二并结合所学知识,分封的对象有哪些?对周天子有什么义务?

22.(本题15分)请比较两种观点,你认为哪一哪种更合理?为什么?

观点1:“黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这里发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展”。

观点2:“各大区系不仅各有渊源、各具特点和各有自己的发展道路,而且区系间的关系也是相互影响的。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响中原。”

23.(本题15分)阅读材料,完成下列要求

材料一 据史书记载,在尧、舜时期,还保存有类似部落联盟议事会的形式,共同讨论生产、战争和继承人等重大问题。开始,议事会的首领往往由两个具有平等权力的人担任。传说最初是尧与他的哥哥挚为首领;挚死后,大家推举舜与尧共同执掌;尧死后,由禹与舜共同执掌;舜死后,由伯益与禹共同执掌等。

——黄崇岳:《中国历朝行政管理》

材料二 夏王朝在信奉“天命”的同时,强调“德治”。这个“德”包括君臣的品德和安民思想在内,含有氏族社会的传统。……夏王朝与尧、舜时代一样,有浓厚的敬天思想,包括敬神和敬祖在内。这是由原始的自然崇拜和祖先崇拜发展而来的,只是更具政治色彩,把政权与天命联系在一起。他们认为自己执行的统治权力,是实施上天和神灵的意志。

——黄崇岳:《中国历朝行政管理》

(1)根据材料一结合所学知识,概述“三皇五帝”时期的政治概况。

(2)根据材料二结合所学知识,概括夏王朝统治的特点,指出其成因。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】分封制在周朝初期巩固了周的统治,发展了周的疆域;在后期则造成分裂割据,瓦解了周朝的统治,导致这种截然不同结果的最主要因素是生产力的发展,生产力发展导致井田制破坏,井田制是奴隶社会的经济基础,分封制是建立在经济基础上的上层建筑,经济基础破坏了,建立在经济基础上的上层建筑----分封制也就瓦解了,故D正确;A不是最主要原因,排除;生产力决定生产关系,B不是最主要原因,排除;诸侯争权夺利是分封制破坏的表现,不是分封制瓦解的最主要原因,排除C。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:旧石器时代和新石器时代中国。彩绘陶器上的图案精美,富有艺术性,反映了原始居民的审美观,B项正确;旧石器是生产工具,不能反映审美观,排除A项;栽培粟、种植水稻属于生产活动,不能反映审美观,排除C项、D项。故选B项。

3.A

【详解】距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。后来炎帝和黄帝为争夺中原地区,在“阪泉之野”展开大战,炎帝战败并归服黄帝,从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分。黄帝和炎帝被后人尊称为中华民族的人文始祖。至今,海外华人常称自己为“炎黄子孙”,A项正确;尧舜禹推行禅让制,排除B项;教民开垦耕种,制作生产工具是炎帝,排除C项;主持治水有功是禹的功绩,排除D项。故选A项。

4.A

【分析】

【详解】内服主要管理商朝族内的区域,故A正确;B属于外服管理的范围;商朝主要活动区域是河南河北地区,C和D主要是地理位置,不符合材料主旨,排除。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。根据材料并结合所学知识可知,石器、骨器等是经过人工打磨而成,加上陶器的大量出现,可以判断它已经进入了新石器时代,D项正确;出土“大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不能说明是否已经有私有财产和阶级分化,无法得出“已具有早期国家的特征”的结论,排除A项;“仍然处于原始人群阶段”的特点在材料中没有体现,排除B项;根据材料“还发现了栽培稻植硅体。”与“股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不知道是否为人工饲养,不能确定是否有原始畜牧业,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:商朝时期的中国。题干中西周极少以奴隶为祭品进行祭祀,就说明西周时候奴隶活着比当祭品更有用,结合西周时期井田制盛行,可知奴隶是井田制下的主要劳动力,D项正确;商朝时期,神权与王权密切结合,排除A项;B项表述正确,但是跟题干没有关系,排除;题干仅仅是祭祀中祭品的变化,并没有体现西周统治,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据材料以及所学知识可知,宗法制的最初规定嫡长子拥有祭祀权,但是伴随着社会发展,族群的繁衍,原本的庶子分支能够进行祭祀,这说明宗法制度本身具有张力,即能够随着时代的变化而发展,D项正确;材料并未反映西周时期动摇了血缘宗法的原则,排除A项;礼崩乐坏发生在东周时期,排除B项;材料并未反映尊宗敬祖的思想发生变化,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为新石器时代(中国)。根据大汶口文化刘林遗址墓葬随葬工具统计表可以看出,当时已经出现了大量与手工业相关的工具,意味着当时出现了农业和手工业的分工,社会组织形式发生了变化,B项正确;通过生产工具并不能推断出当时已经出现了严重的贫富分化现象,排除A项;材料提到的工具主要是石质工具,排除C项;春秋战国时期,小农经济出现,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据“封师尚父(即姜尚)于齐营丘”,结合所学可知,分封制是指把王族、功臣和先代的贵族分封到各地去做诸侯,建立诸侯国,以此来巩固西周的统治,故选C;禅让制是远古时期实行的政治制度,指统治者将位置让给贤能之人,与题目时间不符,排除A;王位世袭制是继禅让制而实行的制度,指王位在一家一姓中传承,题目中未提到王位继承的信息,排除B;宗法制是分封制的基础,宗法制强调血缘关系,与材料信息无关,排除D。

【点睛】解答本题的关键信息是“封师尚父(即姜尚)于齐营丘”,结合所学分封制的内容分析解答。

10.C

【详解】根据所学知识可知,分封制和宗法制是西周的基本政治制度,分封制和宗法制是互为表里的关系,分封制是表,宗法制是里,因此①处是宗法制;周朝通过礼乐制度来规范贵族的身份地位,要求贵族在衣、食、住、行等方面都要符合自己的身份,因此礼乐制是周代维护封建制(分封制)而建立起的文化制度,因此②处是礼乐制,故C选项正确;根据所学知识可知,分封制和禅让制之间没有血缘纽带的关系,故A选项错误;根据所学知识可知,礼乐制是周代维护封建制(分封制)而建立起的文化制度,因此②处是礼乐制,而不是世袭制,故B选项错误;根据所学知识可知,分封制和礼乐制之间没有血缘纽带、互为表里的关系,故D选项错误。

11. 2070 启

【详解】根据所学可知,约公元前①2070年,禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子②启继位,世袭制代替了禅让制。

12. 劳动生产率 私有制 部落战争 记事

【详解】根据所学知识,人类文明的产生标志(1)阶级的产生:社会分工发展和①劳动生产率提高,剩余产品出现,②私有制逐渐产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级。(2)国家的出现:为解决阶级矛盾和适应③部落战争需要,政府、军队和监狱等强制机关出现。(3)文字的产生:④记事和管理的需要。

13.动力

【详解】根据所学知识可知,今天的世界并不安宁,和平与发展遭遇严重挑战。在发展方面,自2008年世界金融危机发生以来,世界经济增长的动力依然不足,发达经济体需求萎缩、经济复苏乏力,对新兴市场国家和发展中国家影响巨大;南北差距和贫富分化日益严重。

14.集体劳作

【详解】根据所学,经济(1)青铜时代,生产工具为金石并用,井田制下的集体劳作适应了较低的生产力水平(2)工商食官。

15. 夏 商 盘庚 殷 商 内外服 纣

【详解】结合课本知识可知,商朝:约公元前1600年,商汤灭掉夏朝,建立商朝,都城在亳。商朝前期都城多次迁移,后来商王盘庚迁都到殷;商王是最高统治者,实行内外服制度。商朝的最后一个王纣亡于暴政。

16.错误

【详解】根据材料可知,周成王时期,分封了七十一个诸侯国,其中姬姓(王族)就占了绝大多数 ,可见材料反映的是分封制,而非宗法制。宗法制指的是按照血缘宗亲关系分配权力、维护政治联系的等级制度,材料没有涉及,故题干说法错误。

17.正确

【详解】根据所学可得出,春秋时期贵族等级分封制开始解体;题干描述正确。

18.正确

【详解】材料对西周的讲述都是正确的,西周定都镐京,实行的是分封制。

19.错误

【详解】根据所学可知,宗法制下,嫡长子是合法的继承人,长子与嫡长子是两个概念。故表述错误。

20.正确

【详解】根据所学知识可知,吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”、“郡县时代”这三个先后相继的时代。其中与西周时期相对应的是“封建时代”。这种说法是正确的。

21.(1)分封制。加强了统治,开发了边疆,传播了周文化,使西周成为一个强盛的国家。

(2)周天子——诸侯——卿大夫——士。

(3)王族、功臣和先代贵族。镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝见述职。

【详解】(1)制度:材料“封建亲戚,以藩屏周”是对分封制的描述,主要是为巩固地方统治。作用:结合所学知识可知,分封制加强了统治,开发了边疆,传播了周文化,使西周成为一个强盛的国家。

(2)等级:结合所学知识可知,在分封制下形成周天子——诸侯——卿大夫——士四个等级。

(3)对象:结合所学知识可知,分封制的主要对象分为王族、功臣和先代贵族。义务:结合所学知识可知,在分封制下,诸侯需要履行的义务是镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝见述职。

22.选择:观点2。理由:中华文明源远流长,具有多元并进的特点。除了黄河流域外,长江流域、珠江流域和辽河流域等都是中华文明的重要发源地。

【详解】本题是原因类材料分析题,时空是新石器时期。由材料及所学可知,观点2说法更加合理。由材料“黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这里发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展”“各大区系不仅各有渊源、各具特点和各有自己的发展道路,而且区系间的关系也是相互影响的。”及所学可得出中华文明源远流长,具有多元并进的特点。除了黄河流域外,长江流域、珠江流域和辽河流域等都是中华文明的重要发源地。

23.(1)政治概况:①召开部落联盟议事会,共议部落或部落联盟重大问题;②议事会首领推举产生,由两个平等权力的人担任。

(2)特点:①奉“天命”的同时,强调“德治”②具有原始氏族社会的传统;③政权与天命相结合。

成因:①受制于生产力发展水平;②历史发展的延续性;③社会形态与政治制度的变革

【详解】(1)政治概况:根据材料一“在尧、舜时期,还保存有类似部落联盟议事会的形式,共同讨论生产、战争和继承人等重大问题。”可归纳出召开部落联盟议事会,共议部落或部落联盟重大问题;根据材料“议事会的首领往往由两个具有平等权力的人担任”、“大家推举舜与尧共同执掌”结合所学知识,可归纳出议事会首领推举产生,由两个平等权力的人担任。

(2)特点:根据材料二“夏王朝在信奉‘天命’的同时,强调‘德治’。”可归纳出信奉“天命”的同时,强调“德治”的特点;根据材料二“这个“德”包括君臣的品德和安民思想在内,含有氏族社会的传统。”可归纳出具有原始氏族社会的传统的特点;根据材料二“只是更具政治色彩,把政权与天命联系在一起。”可归纳出政权与天命相结合的特点。

成因:利用唯物史观,社会存在决定社会意识,夏王朝统治的特点是由当时生产力水平决定的;由于历史发展的连续性,决定夏朝统治必然会延续“三皇五帝”时代的一些特色;夏王朝开始实行王位世袭制,注重血缘,为了彰显其王位传承的合法性,必然将政治与“天命”相结合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进