2025江苏版新教材地理高考第一轮基础练习--专题七 人口与地理环境(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025江苏版新教材地理高考第一轮基础练习--专题七 人口与地理环境(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-05-15 11:47:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025江苏版新教材地理高考第一轮

模块二 人文地理

专题七 人口与地理环境

五年高考

考点1 人口分布

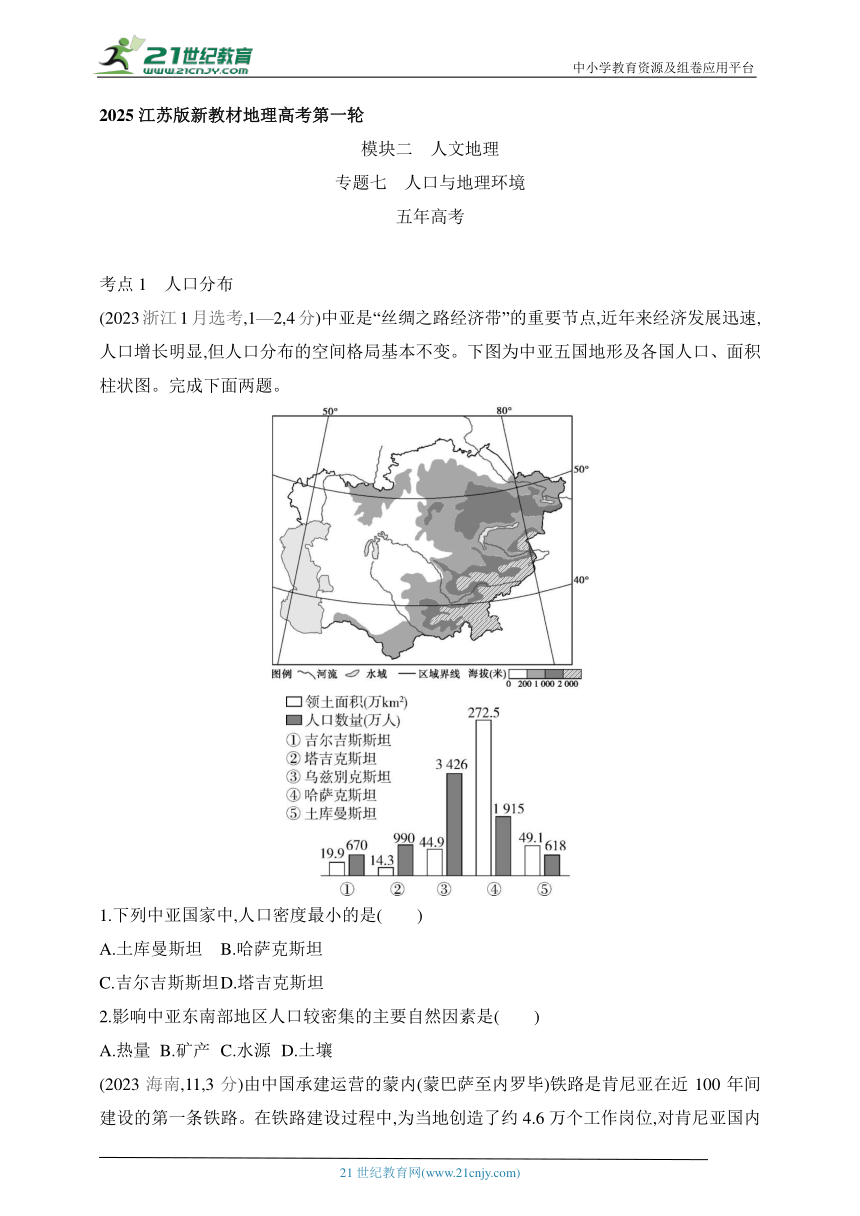

(2023浙江1月选考,1—2,4分)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点,近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。完成下面两题。

1.下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

2.影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产 C.水源 D.土壤

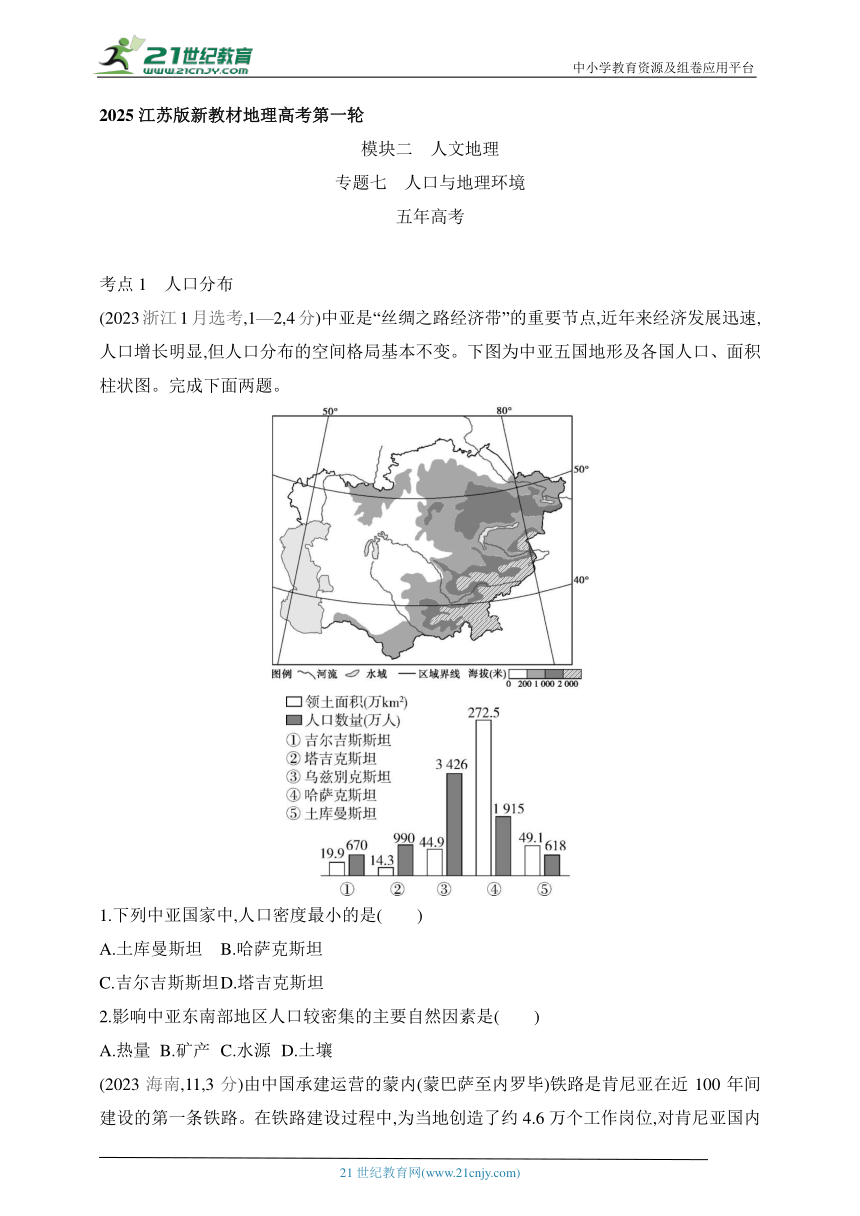

(2023海南,11,3分)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

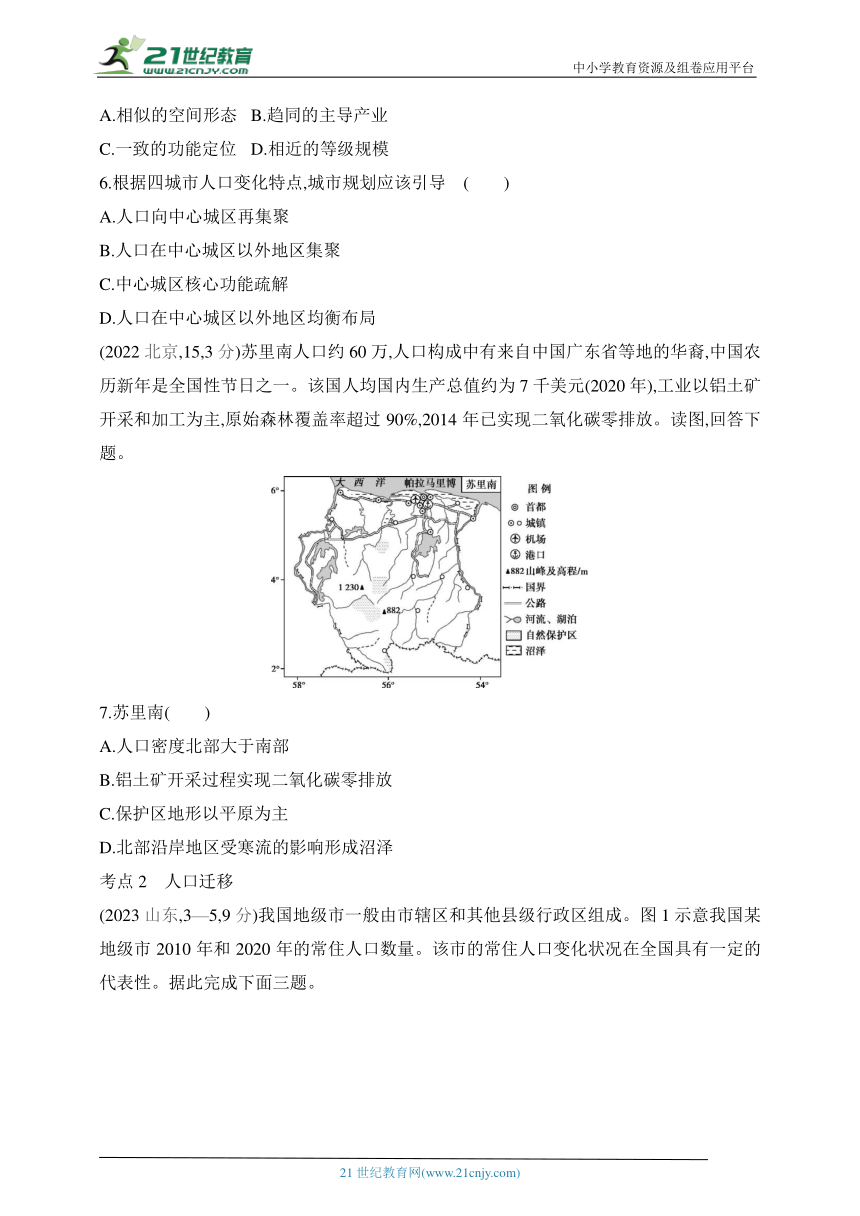

(2022全国乙,1—3,12分)中心城区通常为城市中人口最密集的区域。下表数据显示上海、北京、广州、深圳四城市2010年中心城区人口比重及2010~2020年中心城区和中心城区以外地区人口数量的变化。据此完成下面三题。

城市 2010年 中心城 区人口 比重/% 2010~2020年 中心城区人 口变化/万人 2010~2020 年中心城区 以外地区人 口变化/万人

上海 30.3 -30.25 215.42

北京 59.7 -72.8 300.9

广州 39.7 129. 12 468.46

深圳 34.0 116.88 596.73

4.2010~2020年四城市人口变化的共同特点是( )

A.总人口增加,中心城区人口比重下降

B.总人口减少,中心城区人口比重上升

C.总人口增加,中心城区人口比重上升

D.总人口减少,中心城区人口比重下降

5.与四城市人口变化共同特点类似的中国其他城市,一般具有( )

A.相似的空间形态 B.趋同的主导产业

C.一致的功能定位 D.相近的等级规模

6.根据四城市人口变化特点,城市规划应该引导 ( )

A.人口向中心城区再集聚

B.人口在中心城区以外地区集聚

C.中心城区核心功能疏解

D.人口在中心城区以外地区均衡布局

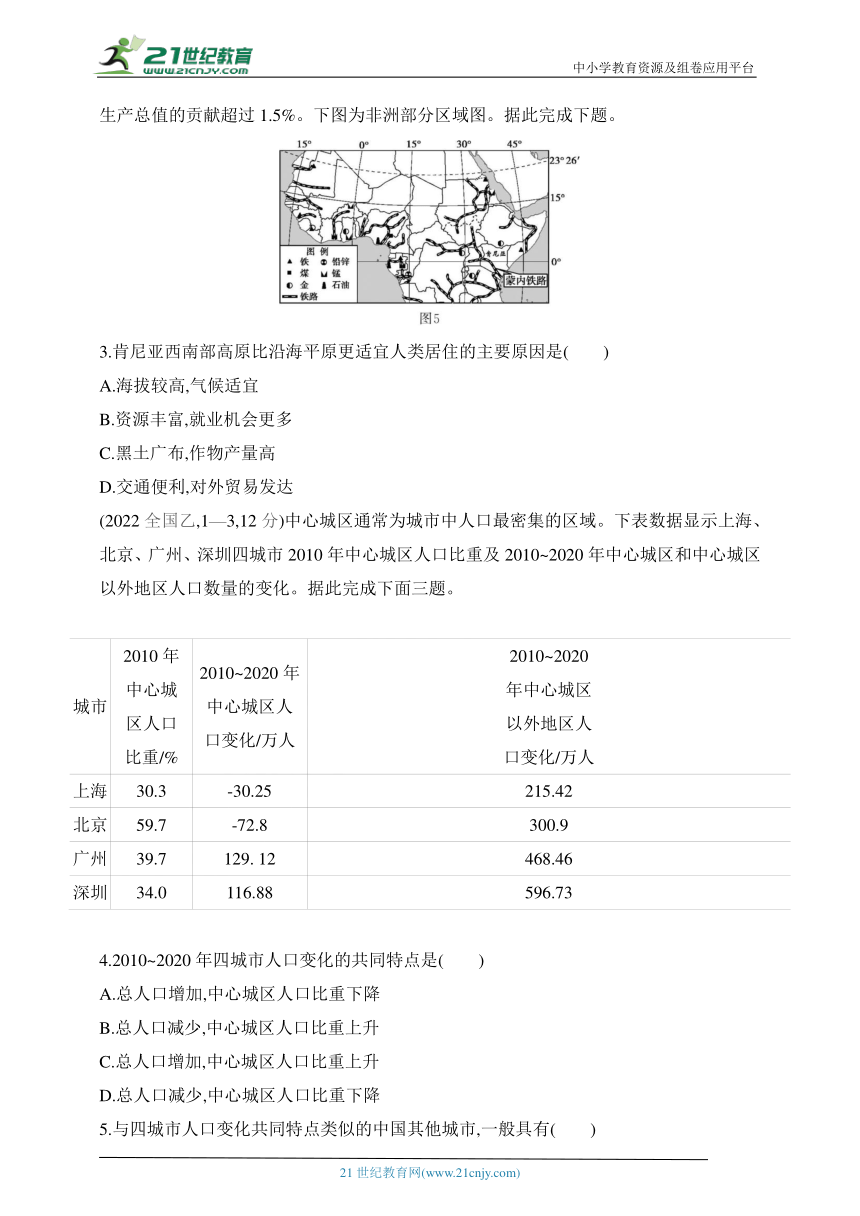

(2022北京,15,3分)苏里南人口约60万,人口构成中有来自中国广东省等地的华裔,中国农历新年是全国性节日之一。该国人均国内生产总值约为7千美元(2020年),工业以铝土矿开采和加工为主,原始森林覆盖率超过90%,2014年已实现二氧化碳零排放。读图,回答下题。

7.苏里南( )

A.人口密度北部大于南部

B.铝土矿开采过程实现二氧化碳零排放

C.保护区地形以平原为主

D.北部沿岸地区受寒流的影响形成沼泽

考点2 人口迁移

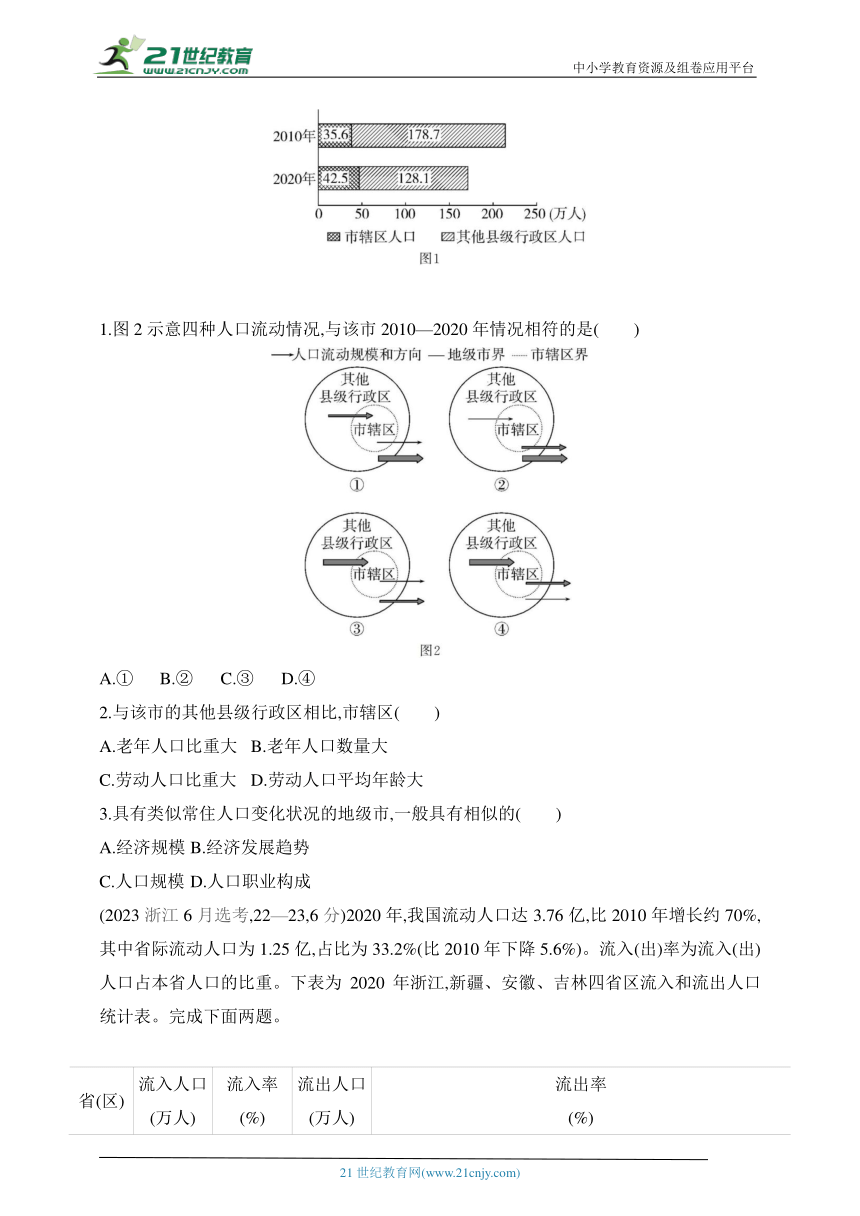

(2023山东,3—5,9分)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

1.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大 B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大 D.劳动人口平均年龄大

3.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势

C.人口规模 D.人口职业构成

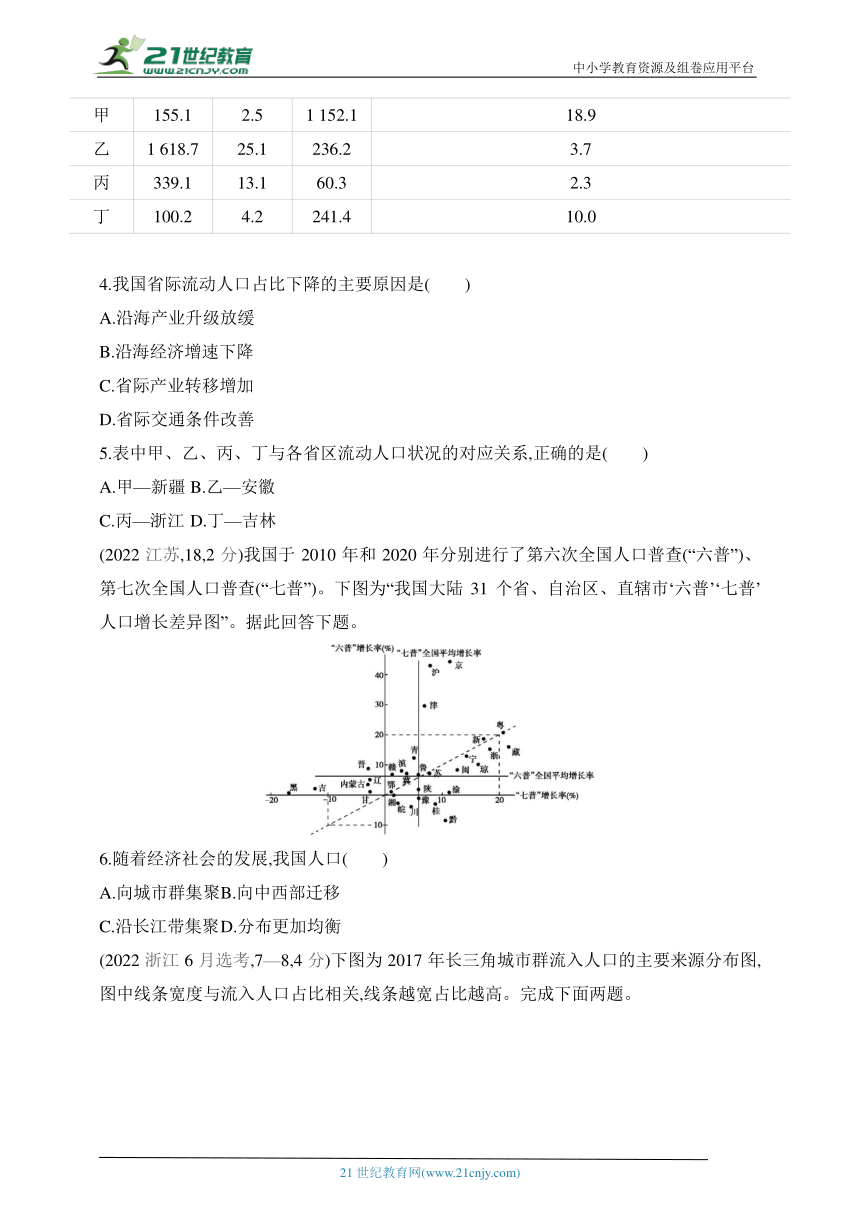

(2023浙江6月选考,22—23,6分)2020年,我国流动人口达3.76亿,比2010年增长约70%,其中省际流动人口为1.25亿,占比为33.2%(比2010年下降5.6%)。流入(出)率为流入(出)人口占本省人口的比重。下表为2020年浙江,新疆、安徽、吉林四省区流入和流出人口统计表。完成下面两题。

省(区) 流入人口 (万人) 流入率 (%) 流出人口 (万人) 流出率 (%)

甲 155.1 2.5 1 152.1 18.9

乙 1 618.7 25.1 236.2 3.7

丙 339.1 13.1 60.3 2.3

丁 100.2 4.2 241.4 10.0

4.我国省际流动人口占比下降的主要原因是( )

A.沿海产业升级放缓

B.沿海经济增速下降

C.省际产业转移增加

D.省际交通条件改善

5.表中甲、乙、丙、丁与各省区流动人口状况的对应关系,正确的是( )

A.甲—新疆 B.乙—安徽

C.丙—浙江 D.丁—吉林

(2022江苏,18,2分)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下题。

6.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚 B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚 D.分布更加均衡

(2022浙江6月选考,7—8,4分)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

7.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

8.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2022天津,12,3分)粤港澳大湾区要实现高质量发展,必须发挥广州、深圳、香港、澳门四个中心城市的辐射带动作用,通过产业升级和转移,促进区域协调发展。2003—2018年粤港澳大湾区累计净迁入人口650余万,其中四个中心城市迁入450余万。各中心城市净迁入人口数如图所示。回答下题。

9.据图文分析,粤港澳大湾区人口迁移的特点是( )

A.随着产业转移人口主要向大湾区以外迁移

B.中心城市中广州对外来人口吸引力最大

C.人口集中迁入区人均GDP增速更快

D.迁入人口主要向四个中心城市集聚

(2022浙江1月选考,21—22,6分)根据第七次全国人口普查,2020年全国劳动年龄人口8.8亿,比2010年减少4 000多万人;每10万人中拥有大学文化程度的人数由2010年的8 930人上升为15 467人;长三角、珠三角等主要城市群人口迅速增长。完成下面两题。

10.劳动年龄人口和拥有大学文化程度人数的变化,其影响是( )

A.劳动力的优势削弱

B.机器换人速度趋于减缓

C.产业升级需要加快

D.出口商品成本优势上升

11.关于城市群人口迅速增长的叙述,正确的是( )

A.提高城市群人口老龄化水平

B.缩小地区之间发展差距

C.高新技术产业向城市群集聚

D.迁出地城市化水平下降

考点3 人口容量

(2021浙江6月选考,12—13,4分)近年来,我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面两题。

1.实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

2.生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发

②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力

④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2021北京,8—9,6分)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读下图,回答下面两题。

3.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

4.搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是 ( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

三年模拟

考点强化练

考点1 人口分布

(2023如皋检测,17—18)读世界某区域人口密度分布示意图,据此完成下面两题。

1.影响图示区域人口密度差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.科技 D.矿产

2.图示区域人口分布状况造成的主要不利影响有 ( )

①耕地资源浪费 ②自然灾害危害加重

③人口增长过快 ④人地矛盾加剧

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

(2023南通海门期末,14—16)人口分布是区域内自然因素和社会经济因素共同作用的结果。下图为“第六次人口普查珠江流域人口密度与地形分布示意图”。据此完成下面三题。

3.珠江流域人口( )

A.低纬多于高纬 B.平原多于山地

C.沿海多于内地 D.沿河多于周边

4.影响云南人口密度小于贵州的主要自然因素是 ( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.植被

5.近年来,广东人口密度增大趋势有所下降,其主要原因是其( )

A.自然增长率下降 B.机械增长减缓

C.人口死亡率陡增 D.育龄妇女锐减

考点2 人口迁移

(2023苏锡常镇二模,16—17)我国根据人口流动范围将人口流动分为跨省(省际)、省内跨市(市际)和市内跨县(市内)三类。下图为我国不同人口流动范围在各等级城市占比,1—5表示一线到五线城市。据此完成下面两题。

1.不同等级城市人口流动( )

A.省际:中西部省份间居多

B.省内跨市:多集中在省会

C.市内跨县:距离近流动量大

D.二、三线城市:规模相当

2.一线城市人口流入的拉力因素主要是( )

A.距离远近 B.人口数量

C.服务范围 D.优质资源

(2023扬州一模,13—14)制定合理的人才政策,吸引高学历人才迁入,对区域经济发展具有至关重要的作用。下表为2000—2015年我国四大区域高学历人才迁入规模统计表。据此回答下面两题。

区域 2000—2005年 2005—2010年 2010—2015年

规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%)

东部 112.75 81.62 247.25 77.69 186.51 73.22

中部 9.40 6.81 24.38 7.66 25.97 10.20

西部 12.47 9.03 39.94 12.55 37.35 14.66

东北 3.51 2.54 6.67 2.10 4.88 1.92

全国 138.13 100 318.24 100 254.71 100

3.2000—2015年,中国高学历人才省际迁移( )

A.总规模流动性持续增加

B.东部虹吸作用逐渐增强

C.中部人才迁入先减后增

D.西部人才迁入增幅最大

4.中西部地区高学历人才迁入率不断提升的原因可能是当地( )

A.积极推动产业转型升级

B.高校较多吸引人才迁入

C.出台新的房价调控政策

D.扶持振兴传统制造企业

(2023南京、盐城期末,18—19)人口分布及变化影响着经济社会发展、资源能源配置、产业优化布局等。下图为“2010—2017年俄罗斯人口流动格局及人口地理界线(圣彼得堡—图瓦线)”,据此完成下面两题。

5.造成西部人口强流出地区的主要原因是( )

A.寻找新的土地

B.城市虹吸效应

C.气候过于寒冷

D.资源逐渐枯竭

6.为优化人口空间分布格局,俄罗斯应( )

A.重点加强西部基础设施建设

B.放开外来人口的限制政策

C.加强与东北亚国家经济合作

D.将国内人口大量迁往东部

考点3 人口容量

(2023浙江宁波二模,17—18)下图为居民消费水平与环境人口容量的关系示意图。完成下面两题。

1.图中反映环境人口容量与居民消费水平关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.下列有关提升某区域环境人口容量的措施,合理的是( )

A.鼓励人口向外迁出

B.出台鼓励生育政策

C.提高科学技术水平

D.努力扩大绿化面积

限时拔高练

分钟:20分钟 分值:26分

选择题(每小题2分,共26分)

(2024届南京学情调研,13—14)仅由老年夫妻或者独居老人组成的家庭为老年空巢家庭。下图为2020年分年龄、分性别的老年人居住状况。完成下面两题。

1.据图可知( )

A.女性老年人独居空巢比例低于男性

B.65~69岁老年人口夫妻空巢比例最高

C.夫妻空巢主要发生在低龄老年人中

D.高龄男性老年人独居空巢形势更严峻

2.虽然中国空巢老人规模巨大,但老年人口中空巢老人的比例与西方发达国家相比仍然偏低,原因可能为( )

A.家庭规模日益小型化

B.家庭联系日益松散化

C.家庭结构日益简单化

D.传统家庭观念的影响

(2023南京考前,21—22)“十四五”时期,我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段,为此将建设15分钟养老服务圈,健全居家、社区、机构相协调的照护服务体系。图1为我国老龄化程度图(含预测),图2为15分钟养老圈建设示意图。据此回答下面两题。

3.2025-2035年我国老年人口比重将迅速增加的主要原因是( )

A.出生率明显下降 B.人居环境的改善

C.养老产业的发展 D.人口惯性的影响

4.15分钟养老服务圈的建设与专业养老中心相比更能 ( )

①延缓老龄化的进程

②提供更广泛的就业机会

③减少家庭养老支出

④创造更好的养老环境

⑤提高老年人人均寿命

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②③④

(2023苏锡常镇一模,18—20)21世纪前20年中国人口迁移的地理格局稳中有变,但未发生根本性改变,中部地区人口迁出强度长期领先,东北地区人口迁出强度不断增强。下图为2000—2020年中国四大地区人口净迁移率(迁入率与迁出率之差)统计数据。据此完成下面三题。

5.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.东部地区 中部地区 西部地区 东北地区

B.东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

C.东北地区 中部地区 西部地区 东部地区

D.东北地区 西部地区 中部地区 东部地区

6.乙地区人口迁出率长期高于丙地区的主要原因是( )

A.人口总量大 B.经济水平高

C.迁移距离近 D.生态环境差

7.21世纪前20年,我国四大地区人口迁移格局的变化为( )

A.不平衡的趋势增强 B.空间集聚程度减弱

C.区域差异缓慢加大 D.迁移势头持续增强

(2023苏北四市一模,14—16)下图为我国大陆31个省、自治区、直辖市人口时空变化图。据此完成下面三题。

8.两次人口数量变化率均高于15%的省级行政区是( )

A.苏、藏 B.京、沪 C.浙、粤 D.渝、津

9.东北地区人口数量变化的主要影响因素是( )

A.经济 B.生态 C.交通 D.政策

10.两次人口数量变化率反映我国人口( )

A.由内陆向沿边迁移 B.向西北和东北迁移

C.沿长江经济带集聚 D.向东部经济带集聚

(2023南通二模,11—13)胡焕庸线不仅是我国的人口分界线,也是自然资源分布和生态环境承载力的分界线。有学者为深入研究我国人口分布格局,将胡焕庸线以东区域细化为3个梯度。下图为“长江经济带胡焕庸亚线分布示意图”。据此完成下面三题。

11.推测长江经济带四区域人口密度由大到小的排序是( )

A.Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ

C.Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ

12.影响Ⅱ、Ⅲ区域人口密度差异的主要自然因素是( )

A.气候 B.地形 C.土壤 D.河流

13.提高长江经济带资源环境承载力的有效措施是( )

A.加强基础设施建设,促进生产要素流动

B.加快自然资源开发,提高资源自给能力

C.推进“三孩”政策,缓解人口的老龄化

D.推广精细农作方式,提升农副产品品质

模块二 人文地理

专题七 人口与地理环境

五年高考

考点1 人口分布

(2023浙江1月选考,1—2,4分)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点,近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。完成下面两题。

1.下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

答案 B

2.影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产 C.水源 D.土壤

答案 C

(2023海南,11,3分)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

答案 A

(2022全国乙,1—3,12分)中心城区通常为城市中人口最密集的区域。下表数据显示上海、北京、广州、深圳四城市2010年中心城区人口比重及2010~2020年中心城区和中心城区以外地区人口数量的变化。据此完成下面三题。

城市 2010年 中心城 区人口 比重/% 2010~2020年 中心城区人 口变化/万人 2010~2020 年中心城区 以外地区人 口变化/万人

上海 30.3 -30.25 215.42

北京 59.7 -72.8 300.9

广州 39.7 129. 12 468.46

深圳 34.0 116.88 596.73

4.2010~2020年四城市人口变化的共同特点是( )

A.总人口增加,中心城区人口比重下降

B.总人口减少,中心城区人口比重上升

C.总人口增加,中心城区人口比重上升

D.总人口减少,中心城区人口比重下降

答案 A

5.与四城市人口变化共同特点类似的中国其他城市,一般具有( )

A.相似的空间形态 B.趋同的主导产业

C.一致的功能定位 D.相近的等级规模

答案 D

6.根据四城市人口变化特点,城市规划应该引导 ( )

A.人口向中心城区再集聚

B.人口在中心城区以外地区集聚

C.中心城区核心功能疏解

D.人口在中心城区以外地区均衡布局

答案 B

(2022北京,15,3分)苏里南人口约60万,人口构成中有来自中国广东省等地的华裔,中国农历新年是全国性节日之一。该国人均国内生产总值约为7千美元(2020年),工业以铝土矿开采和加工为主,原始森林覆盖率超过90%,2014年已实现二氧化碳零排放。读图,回答下题。

7.苏里南( )

A.人口密度北部大于南部

B.铝土矿开采过程实现二氧化碳零排放

C.保护区地形以平原为主

D.北部沿岸地区受寒流的影响形成沼泽

答案 A

考点2 人口迁移

(2023山东,3—5,9分)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

1.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

答案 A

2.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大 B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大 D.劳动人口平均年龄大

答案 C

3.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势

C.人口规模 D.人口职业构成

答案 B

(2023浙江6月选考,22—23,6分)2020年,我国流动人口达3.76亿,比2010年增长约70%,其中省际流动人口为1.25亿,占比为33.2%(比2010年下降5.6%)。流入(出)率为流入(出)人口占本省人口的比重。下表为2020年浙江,新疆、安徽、吉林四省区流入和流出人口统计表。完成下面两题。

省(区) 流入人口 (万人) 流入率 (%) 流出人口 (万人) 流出率 (%)

甲 155.1 2.5 1 152.1 18.9

乙 1 618.7 25.1 236.2 3.7

丙 339.1 13.1 60.3 2.3

丁 100.2 4.2 241.4 10.0

4.我国省际流动人口占比下降的主要原因是( )

A.沿海产业升级放缓

B.沿海经济增速下降

C.省际产业转移增加

D.省际交通条件改善

答案 C

5.表中甲、乙、丙、丁与各省区流动人口状况的对应关系,正确的是( )

A.甲—新疆 B.乙—安徽

C.丙—浙江 D.丁—吉林

答案 D

(2022江苏,18,2分)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下题。

6.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚 B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚 D.分布更加均衡

答案 A

(2022浙江6月选考,7—8,4分)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

7.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

答案 B

8.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案 A

(2022天津,12,3分)粤港澳大湾区要实现高质量发展,必须发挥广州、深圳、香港、澳门四个中心城市的辐射带动作用,通过产业升级和转移,促进区域协调发展。2003—2018年粤港澳大湾区累计净迁入人口650余万,其中四个中心城市迁入450余万。各中心城市净迁入人口数如图所示。回答下题。

9.据图文分析,粤港澳大湾区人口迁移的特点是( )

A.随着产业转移人口主要向大湾区以外迁移

B.中心城市中广州对外来人口吸引力最大

C.人口集中迁入区人均GDP增速更快

D.迁入人口主要向四个中心城市集聚

答案 D

(2022浙江1月选考,21—22,6分)根据第七次全国人口普查,2020年全国劳动年龄人口8.8亿,比2010年减少4 000多万人;每10万人中拥有大学文化程度的人数由2010年的8 930人上升为15 467人;长三角、珠三角等主要城市群人口迅速增长。完成下面两题。

10.劳动年龄人口和拥有大学文化程度人数的变化,其影响是( )

A.劳动力的优势削弱

B.机器换人速度趋于减缓

C.产业升级需要加快

D.出口商品成本优势上升

答案 C

11.关于城市群人口迅速增长的叙述,正确的是( )

A.提高城市群人口老龄化水平

B.缩小地区之间发展差距

C.高新技术产业向城市群集聚

D.迁出地城市化水平下降

答案 C

考点3 人口容量

(2021浙江6月选考,12—13,4分)近年来,我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面两题。

1.实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

答案 C

2.生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发

②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力

④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案 D

(2021北京,8—9,6分)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读下图,回答下面两题。

3.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

答案 A

4.搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是 ( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

答案 C

三年模拟

考点强化练

考点1 人口分布

(2023如皋检测,17—18)读世界某区域人口密度分布示意图,据此完成下面两题。

1.影响图示区域人口密度差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.科技 D.矿产

答案 B

2.图示区域人口分布状况造成的主要不利影响有 ( )

①耕地资源浪费 ②自然灾害危害加重

③人口增长过快 ④人地矛盾加剧

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

答案 D

(2023南通海门期末,14—16)人口分布是区域内自然因素和社会经济因素共同作用的结果。下图为“第六次人口普查珠江流域人口密度与地形分布示意图”。据此完成下面三题。

3.珠江流域人口( )

A.低纬多于高纬 B.平原多于山地

C.沿海多于内地 D.沿河多于周边

答案 B

4.影响云南人口密度小于贵州的主要自然因素是 ( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.植被

答案 A

5.近年来,广东人口密度增大趋势有所下降,其主要原因是其( )

A.自然增长率下降 B.机械增长减缓

C.人口死亡率陡增 D.育龄妇女锐减

答案 B

考点2 人口迁移

(2023苏锡常镇二模,16—17)我国根据人口流动范围将人口流动分为跨省(省际)、省内跨市(市际)和市内跨县(市内)三类。下图为我国不同人口流动范围在各等级城市占比,1—5表示一线到五线城市。据此完成下面两题。

1.不同等级城市人口流动( )

A.省际:中西部省份间居多

B.省内跨市:多集中在省会

C.市内跨县:距离近流动量大

D.二、三线城市:规模相当

答案 B

2.一线城市人口流入的拉力因素主要是( )

A.距离远近 B.人口数量

C.服务范围 D.优质资源

答案 D

(2023扬州一模,13—14)制定合理的人才政策,吸引高学历人才迁入,对区域经济发展具有至关重要的作用。下表为2000—2015年我国四大区域高学历人才迁入规模统计表。据此回答下面两题。

区域 2000—2005年 2005—2010年 2010—2015年

规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%)

东部 112.75 81.62 247.25 77.69 186.51 73.22

中部 9.40 6.81 24.38 7.66 25.97 10.20

西部 12.47 9.03 39.94 12.55 37.35 14.66

东北 3.51 2.54 6.67 2.10 4.88 1.92

全国 138.13 100 318.24 100 254.71 100

3.2000—2015年,中国高学历人才省际迁移( )

A.总规模流动性持续增加

B.东部虹吸作用逐渐增强

C.中部人才迁入先减后增

D.西部人才迁入增幅最大

答案 D

4.中西部地区高学历人才迁入率不断提升的原因可能是当地( )

A.积极推动产业转型升级

B.高校较多吸引人才迁入

C.出台新的房价调控政策

D.扶持振兴传统制造企业

答案 A

(2023南京、盐城期末,18—19)人口分布及变化影响着经济社会发展、资源能源配置、产业优化布局等。下图为“2010—2017年俄罗斯人口流动格局及人口地理界线(圣彼得堡—图瓦线)”,据此完成下面两题。

5.造成西部人口强流出地区的主要原因是( )

A.寻找新的土地

B.城市虹吸效应

C.气候过于寒冷

D.资源逐渐枯竭

答案 B

6.为优化人口空间分布格局,俄罗斯应( )

A.重点加强西部基础设施建设

B.放开外来人口的限制政策

C.加强与东北亚国家经济合作

D.将国内人口大量迁往东部

答案 C

考点3 人口容量

(2023浙江宁波二模,17—18)下图为居民消费水平与环境人口容量的关系示意图。完成下面两题。

1.图中反映环境人口容量与居民消费水平关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

答案 A

2.下列有关提升某区域环境人口容量的措施,合理的是( )

A.鼓励人口向外迁出

B.出台鼓励生育政策

C.提高科学技术水平

D.努力扩大绿化面积

答案 C

限时拔高练

分钟:20分钟 分值:26分

选择题(每小题2分,共26分)

(2024届南京学情调研,13—14)仅由老年夫妻或者独居老人组成的家庭为老年空巢家庭。下图为2020年分年龄、分性别的老年人居住状况。完成下面两题。

1.据图可知( )

A.女性老年人独居空巢比例低于男性

B.65~69岁老年人口夫妻空巢比例最高

C.夫妻空巢主要发生在低龄老年人中

D.高龄男性老年人独居空巢形势更严峻

答案 C

2.虽然中国空巢老人规模巨大,但老年人口中空巢老人的比例与西方发达国家相比仍然偏低,原因可能为( )

A.家庭规模日益小型化

B.家庭联系日益松散化

C.家庭结构日益简单化

D.传统家庭观念的影响

答案 D

(2023南京考前,21—22)“十四五”时期,我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段,为此将建设15分钟养老服务圈,健全居家、社区、机构相协调的照护服务体系。图1为我国老龄化程度图(含预测),图2为15分钟养老圈建设示意图。据此回答下面两题。

3.2025-2035年我国老年人口比重将迅速增加的主要原因是( )

A.出生率明显下降 B.人居环境的改善

C.养老产业的发展 D.人口惯性的影响

答案 D

4.15分钟养老服务圈的建设与专业养老中心相比更能 ( )

①延缓老龄化的进程

②提供更广泛的就业机会

③减少家庭养老支出

④创造更好的养老环境

⑤提高老年人人均寿命

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②③④

答案 D

(2023苏锡常镇一模,18—20)21世纪前20年中国人口迁移的地理格局稳中有变,但未发生根本性改变,中部地区人口迁出强度长期领先,东北地区人口迁出强度不断增强。下图为2000—2020年中国四大地区人口净迁移率(迁入率与迁出率之差)统计数据。据此完成下面三题。

5.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.东部地区 中部地区 西部地区 东北地区

B.东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

C.东北地区 中部地区 西部地区 东部地区

D.东北地区 西部地区 中部地区 东部地区

答案 A

6.乙地区人口迁出率长期高于丙地区的主要原因是( )

A.人口总量大 B.经济水平高

C.迁移距离近 D.生态环境差

答案 C

7.21世纪前20年,我国四大地区人口迁移格局的变化为( )

A.不平衡的趋势增强 B.空间集聚程度减弱

C.区域差异缓慢加大 D.迁移势头持续增强

答案 B

(2023苏北四市一模,14—16)下图为我国大陆31个省、自治区、直辖市人口时空变化图。据此完成下面三题。

8.两次人口数量变化率均高于15%的省级行政区是( )

A.苏、藏 B.京、沪 C.浙、粤 D.渝、津

答案 C

9.东北地区人口数量变化的主要影响因素是( )

A.经济 B.生态 C.交通 D.政策

答案 A

10.两次人口数量变化率反映我国人口( )

A.由内陆向沿边迁移 B.向西北和东北迁移

C.沿长江经济带集聚 D.向东部经济带集聚

答案 D

(2023南通二模,11—13)胡焕庸线不仅是我国的人口分界线,也是自然资源分布和生态环境承载力的分界线。有学者为深入研究我国人口分布格局,将胡焕庸线以东区域细化为3个梯度。下图为“长江经济带胡焕庸亚线分布示意图”。据此完成下面三题。

11.推测长江经济带四区域人口密度由大到小的排序是( )

A.Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ

C.Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ

答案 A

12.影响Ⅱ、Ⅲ区域人口密度差异的主要自然因素是( )

A.气候 B.地形 C.土壤 D.河流

答案 B

13.提高长江经济带资源环境承载力的有效措施是( )

A.加强基础设施建设,促进生产要素流动

B.加快自然资源开发,提高资源自给能力

C.推进“三孩”政策,缓解人口的老龄化

D.推广精细农作方式,提升农副产品品质

答案 A

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025江苏版新教材地理高考第一轮

模块二 人文地理

专题七 人口与地理环境

五年高考

考点1 人口分布

(2023浙江1月选考,1—2,4分)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点,近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。完成下面两题。

1.下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

2.影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产 C.水源 D.土壤

(2023海南,11,3分)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

(2022全国乙,1—3,12分)中心城区通常为城市中人口最密集的区域。下表数据显示上海、北京、广州、深圳四城市2010年中心城区人口比重及2010~2020年中心城区和中心城区以外地区人口数量的变化。据此完成下面三题。

城市 2010年 中心城 区人口 比重/% 2010~2020年 中心城区人 口变化/万人 2010~2020 年中心城区 以外地区人 口变化/万人

上海 30.3 -30.25 215.42

北京 59.7 -72.8 300.9

广州 39.7 129. 12 468.46

深圳 34.0 116.88 596.73

4.2010~2020年四城市人口变化的共同特点是( )

A.总人口增加,中心城区人口比重下降

B.总人口减少,中心城区人口比重上升

C.总人口增加,中心城区人口比重上升

D.总人口减少,中心城区人口比重下降

5.与四城市人口变化共同特点类似的中国其他城市,一般具有( )

A.相似的空间形态 B.趋同的主导产业

C.一致的功能定位 D.相近的等级规模

6.根据四城市人口变化特点,城市规划应该引导 ( )

A.人口向中心城区再集聚

B.人口在中心城区以外地区集聚

C.中心城区核心功能疏解

D.人口在中心城区以外地区均衡布局

(2022北京,15,3分)苏里南人口约60万,人口构成中有来自中国广东省等地的华裔,中国农历新年是全国性节日之一。该国人均国内生产总值约为7千美元(2020年),工业以铝土矿开采和加工为主,原始森林覆盖率超过90%,2014年已实现二氧化碳零排放。读图,回答下题。

7.苏里南( )

A.人口密度北部大于南部

B.铝土矿开采过程实现二氧化碳零排放

C.保护区地形以平原为主

D.北部沿岸地区受寒流的影响形成沼泽

考点2 人口迁移

(2023山东,3—5,9分)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

1.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大 B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大 D.劳动人口平均年龄大

3.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势

C.人口规模 D.人口职业构成

(2023浙江6月选考,22—23,6分)2020年,我国流动人口达3.76亿,比2010年增长约70%,其中省际流动人口为1.25亿,占比为33.2%(比2010年下降5.6%)。流入(出)率为流入(出)人口占本省人口的比重。下表为2020年浙江,新疆、安徽、吉林四省区流入和流出人口统计表。完成下面两题。

省(区) 流入人口 (万人) 流入率 (%) 流出人口 (万人) 流出率 (%)

甲 155.1 2.5 1 152.1 18.9

乙 1 618.7 25.1 236.2 3.7

丙 339.1 13.1 60.3 2.3

丁 100.2 4.2 241.4 10.0

4.我国省际流动人口占比下降的主要原因是( )

A.沿海产业升级放缓

B.沿海经济增速下降

C.省际产业转移增加

D.省际交通条件改善

5.表中甲、乙、丙、丁与各省区流动人口状况的对应关系,正确的是( )

A.甲—新疆 B.乙—安徽

C.丙—浙江 D.丁—吉林

(2022江苏,18,2分)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下题。

6.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚 B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚 D.分布更加均衡

(2022浙江6月选考,7—8,4分)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

7.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

8.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2022天津,12,3分)粤港澳大湾区要实现高质量发展,必须发挥广州、深圳、香港、澳门四个中心城市的辐射带动作用,通过产业升级和转移,促进区域协调发展。2003—2018年粤港澳大湾区累计净迁入人口650余万,其中四个中心城市迁入450余万。各中心城市净迁入人口数如图所示。回答下题。

9.据图文分析,粤港澳大湾区人口迁移的特点是( )

A.随着产业转移人口主要向大湾区以外迁移

B.中心城市中广州对外来人口吸引力最大

C.人口集中迁入区人均GDP增速更快

D.迁入人口主要向四个中心城市集聚

(2022浙江1月选考,21—22,6分)根据第七次全国人口普查,2020年全国劳动年龄人口8.8亿,比2010年减少4 000多万人;每10万人中拥有大学文化程度的人数由2010年的8 930人上升为15 467人;长三角、珠三角等主要城市群人口迅速增长。完成下面两题。

10.劳动年龄人口和拥有大学文化程度人数的变化,其影响是( )

A.劳动力的优势削弱

B.机器换人速度趋于减缓

C.产业升级需要加快

D.出口商品成本优势上升

11.关于城市群人口迅速增长的叙述,正确的是( )

A.提高城市群人口老龄化水平

B.缩小地区之间发展差距

C.高新技术产业向城市群集聚

D.迁出地城市化水平下降

考点3 人口容量

(2021浙江6月选考,12—13,4分)近年来,我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面两题。

1.实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

2.生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发

②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力

④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2021北京,8—9,6分)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读下图,回答下面两题。

3.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

4.搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是 ( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

三年模拟

考点强化练

考点1 人口分布

(2023如皋检测,17—18)读世界某区域人口密度分布示意图,据此完成下面两题。

1.影响图示区域人口密度差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.科技 D.矿产

2.图示区域人口分布状况造成的主要不利影响有 ( )

①耕地资源浪费 ②自然灾害危害加重

③人口增长过快 ④人地矛盾加剧

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

(2023南通海门期末,14—16)人口分布是区域内自然因素和社会经济因素共同作用的结果。下图为“第六次人口普查珠江流域人口密度与地形分布示意图”。据此完成下面三题。

3.珠江流域人口( )

A.低纬多于高纬 B.平原多于山地

C.沿海多于内地 D.沿河多于周边

4.影响云南人口密度小于贵州的主要自然因素是 ( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.植被

5.近年来,广东人口密度增大趋势有所下降,其主要原因是其( )

A.自然增长率下降 B.机械增长减缓

C.人口死亡率陡增 D.育龄妇女锐减

考点2 人口迁移

(2023苏锡常镇二模,16—17)我国根据人口流动范围将人口流动分为跨省(省际)、省内跨市(市际)和市内跨县(市内)三类。下图为我国不同人口流动范围在各等级城市占比,1—5表示一线到五线城市。据此完成下面两题。

1.不同等级城市人口流动( )

A.省际:中西部省份间居多

B.省内跨市:多集中在省会

C.市内跨县:距离近流动量大

D.二、三线城市:规模相当

2.一线城市人口流入的拉力因素主要是( )

A.距离远近 B.人口数量

C.服务范围 D.优质资源

(2023扬州一模,13—14)制定合理的人才政策,吸引高学历人才迁入,对区域经济发展具有至关重要的作用。下表为2000—2015年我国四大区域高学历人才迁入规模统计表。据此回答下面两题。

区域 2000—2005年 2005—2010年 2010—2015年

规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%)

东部 112.75 81.62 247.25 77.69 186.51 73.22

中部 9.40 6.81 24.38 7.66 25.97 10.20

西部 12.47 9.03 39.94 12.55 37.35 14.66

东北 3.51 2.54 6.67 2.10 4.88 1.92

全国 138.13 100 318.24 100 254.71 100

3.2000—2015年,中国高学历人才省际迁移( )

A.总规模流动性持续增加

B.东部虹吸作用逐渐增强

C.中部人才迁入先减后增

D.西部人才迁入增幅最大

4.中西部地区高学历人才迁入率不断提升的原因可能是当地( )

A.积极推动产业转型升级

B.高校较多吸引人才迁入

C.出台新的房价调控政策

D.扶持振兴传统制造企业

(2023南京、盐城期末,18—19)人口分布及变化影响着经济社会发展、资源能源配置、产业优化布局等。下图为“2010—2017年俄罗斯人口流动格局及人口地理界线(圣彼得堡—图瓦线)”,据此完成下面两题。

5.造成西部人口强流出地区的主要原因是( )

A.寻找新的土地

B.城市虹吸效应

C.气候过于寒冷

D.资源逐渐枯竭

6.为优化人口空间分布格局,俄罗斯应( )

A.重点加强西部基础设施建设

B.放开外来人口的限制政策

C.加强与东北亚国家经济合作

D.将国内人口大量迁往东部

考点3 人口容量

(2023浙江宁波二模,17—18)下图为居民消费水平与环境人口容量的关系示意图。完成下面两题。

1.图中反映环境人口容量与居民消费水平关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.下列有关提升某区域环境人口容量的措施,合理的是( )

A.鼓励人口向外迁出

B.出台鼓励生育政策

C.提高科学技术水平

D.努力扩大绿化面积

限时拔高练

分钟:20分钟 分值:26分

选择题(每小题2分,共26分)

(2024届南京学情调研,13—14)仅由老年夫妻或者独居老人组成的家庭为老年空巢家庭。下图为2020年分年龄、分性别的老年人居住状况。完成下面两题。

1.据图可知( )

A.女性老年人独居空巢比例低于男性

B.65~69岁老年人口夫妻空巢比例最高

C.夫妻空巢主要发生在低龄老年人中

D.高龄男性老年人独居空巢形势更严峻

2.虽然中国空巢老人规模巨大,但老年人口中空巢老人的比例与西方发达国家相比仍然偏低,原因可能为( )

A.家庭规模日益小型化

B.家庭联系日益松散化

C.家庭结构日益简单化

D.传统家庭观念的影响

(2023南京考前,21—22)“十四五”时期,我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段,为此将建设15分钟养老服务圈,健全居家、社区、机构相协调的照护服务体系。图1为我国老龄化程度图(含预测),图2为15分钟养老圈建设示意图。据此回答下面两题。

3.2025-2035年我国老年人口比重将迅速增加的主要原因是( )

A.出生率明显下降 B.人居环境的改善

C.养老产业的发展 D.人口惯性的影响

4.15分钟养老服务圈的建设与专业养老中心相比更能 ( )

①延缓老龄化的进程

②提供更广泛的就业机会

③减少家庭养老支出

④创造更好的养老环境

⑤提高老年人人均寿命

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②③④

(2023苏锡常镇一模,18—20)21世纪前20年中国人口迁移的地理格局稳中有变,但未发生根本性改变,中部地区人口迁出强度长期领先,东北地区人口迁出强度不断增强。下图为2000—2020年中国四大地区人口净迁移率(迁入率与迁出率之差)统计数据。据此完成下面三题。

5.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.东部地区 中部地区 西部地区 东北地区

B.东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

C.东北地区 中部地区 西部地区 东部地区

D.东北地区 西部地区 中部地区 东部地区

6.乙地区人口迁出率长期高于丙地区的主要原因是( )

A.人口总量大 B.经济水平高

C.迁移距离近 D.生态环境差

7.21世纪前20年,我国四大地区人口迁移格局的变化为( )

A.不平衡的趋势增强 B.空间集聚程度减弱

C.区域差异缓慢加大 D.迁移势头持续增强

(2023苏北四市一模,14—16)下图为我国大陆31个省、自治区、直辖市人口时空变化图。据此完成下面三题。

8.两次人口数量变化率均高于15%的省级行政区是( )

A.苏、藏 B.京、沪 C.浙、粤 D.渝、津

9.东北地区人口数量变化的主要影响因素是( )

A.经济 B.生态 C.交通 D.政策

10.两次人口数量变化率反映我国人口( )

A.由内陆向沿边迁移 B.向西北和东北迁移

C.沿长江经济带集聚 D.向东部经济带集聚

(2023南通二模,11—13)胡焕庸线不仅是我国的人口分界线,也是自然资源分布和生态环境承载力的分界线。有学者为深入研究我国人口分布格局,将胡焕庸线以东区域细化为3个梯度。下图为“长江经济带胡焕庸亚线分布示意图”。据此完成下面三题。

11.推测长江经济带四区域人口密度由大到小的排序是( )

A.Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ

C.Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ

12.影响Ⅱ、Ⅲ区域人口密度差异的主要自然因素是( )

A.气候 B.地形 C.土壤 D.河流

13.提高长江经济带资源环境承载力的有效措施是( )

A.加强基础设施建设,促进生产要素流动

B.加快自然资源开发,提高资源自给能力

C.推进“三孩”政策,缓解人口的老龄化

D.推广精细农作方式,提升农副产品品质

模块二 人文地理

专题七 人口与地理环境

五年高考

考点1 人口分布

(2023浙江1月选考,1—2,4分)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点,近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。完成下面两题。

1.下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

答案 B

2.影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产 C.水源 D.土壤

答案 C

(2023海南,11,3分)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

答案 A

(2022全国乙,1—3,12分)中心城区通常为城市中人口最密集的区域。下表数据显示上海、北京、广州、深圳四城市2010年中心城区人口比重及2010~2020年中心城区和中心城区以外地区人口数量的变化。据此完成下面三题。

城市 2010年 中心城 区人口 比重/% 2010~2020年 中心城区人 口变化/万人 2010~2020 年中心城区 以外地区人 口变化/万人

上海 30.3 -30.25 215.42

北京 59.7 -72.8 300.9

广州 39.7 129. 12 468.46

深圳 34.0 116.88 596.73

4.2010~2020年四城市人口变化的共同特点是( )

A.总人口增加,中心城区人口比重下降

B.总人口减少,中心城区人口比重上升

C.总人口增加,中心城区人口比重上升

D.总人口减少,中心城区人口比重下降

答案 A

5.与四城市人口变化共同特点类似的中国其他城市,一般具有( )

A.相似的空间形态 B.趋同的主导产业

C.一致的功能定位 D.相近的等级规模

答案 D

6.根据四城市人口变化特点,城市规划应该引导 ( )

A.人口向中心城区再集聚

B.人口在中心城区以外地区集聚

C.中心城区核心功能疏解

D.人口在中心城区以外地区均衡布局

答案 B

(2022北京,15,3分)苏里南人口约60万,人口构成中有来自中国广东省等地的华裔,中国农历新年是全国性节日之一。该国人均国内生产总值约为7千美元(2020年),工业以铝土矿开采和加工为主,原始森林覆盖率超过90%,2014年已实现二氧化碳零排放。读图,回答下题。

7.苏里南( )

A.人口密度北部大于南部

B.铝土矿开采过程实现二氧化碳零排放

C.保护区地形以平原为主

D.北部沿岸地区受寒流的影响形成沼泽

答案 A

考点2 人口迁移

(2023山东,3—5,9分)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

1.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

答案 A

2.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大 B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大 D.劳动人口平均年龄大

答案 C

3.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势

C.人口规模 D.人口职业构成

答案 B

(2023浙江6月选考,22—23,6分)2020年,我国流动人口达3.76亿,比2010年增长约70%,其中省际流动人口为1.25亿,占比为33.2%(比2010年下降5.6%)。流入(出)率为流入(出)人口占本省人口的比重。下表为2020年浙江,新疆、安徽、吉林四省区流入和流出人口统计表。完成下面两题。

省(区) 流入人口 (万人) 流入率 (%) 流出人口 (万人) 流出率 (%)

甲 155.1 2.5 1 152.1 18.9

乙 1 618.7 25.1 236.2 3.7

丙 339.1 13.1 60.3 2.3

丁 100.2 4.2 241.4 10.0

4.我国省际流动人口占比下降的主要原因是( )

A.沿海产业升级放缓

B.沿海经济增速下降

C.省际产业转移增加

D.省际交通条件改善

答案 C

5.表中甲、乙、丙、丁与各省区流动人口状况的对应关系,正确的是( )

A.甲—新疆 B.乙—安徽

C.丙—浙江 D.丁—吉林

答案 D

(2022江苏,18,2分)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下题。

6.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚 B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚 D.分布更加均衡

答案 A

(2022浙江6月选考,7—8,4分)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

7.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

答案 B

8.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案 A

(2022天津,12,3分)粤港澳大湾区要实现高质量发展,必须发挥广州、深圳、香港、澳门四个中心城市的辐射带动作用,通过产业升级和转移,促进区域协调发展。2003—2018年粤港澳大湾区累计净迁入人口650余万,其中四个中心城市迁入450余万。各中心城市净迁入人口数如图所示。回答下题。

9.据图文分析,粤港澳大湾区人口迁移的特点是( )

A.随着产业转移人口主要向大湾区以外迁移

B.中心城市中广州对外来人口吸引力最大

C.人口集中迁入区人均GDP增速更快

D.迁入人口主要向四个中心城市集聚

答案 D

(2022浙江1月选考,21—22,6分)根据第七次全国人口普查,2020年全国劳动年龄人口8.8亿,比2010年减少4 000多万人;每10万人中拥有大学文化程度的人数由2010年的8 930人上升为15 467人;长三角、珠三角等主要城市群人口迅速增长。完成下面两题。

10.劳动年龄人口和拥有大学文化程度人数的变化,其影响是( )

A.劳动力的优势削弱

B.机器换人速度趋于减缓

C.产业升级需要加快

D.出口商品成本优势上升

答案 C

11.关于城市群人口迅速增长的叙述,正确的是( )

A.提高城市群人口老龄化水平

B.缩小地区之间发展差距

C.高新技术产业向城市群集聚

D.迁出地城市化水平下降

答案 C

考点3 人口容量

(2021浙江6月选考,12—13,4分)近年来,我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。完成下面两题。

1.实施生态移民考虑的首要因素是( )

A.人口密度 B.交通运输

C.环境承载力 D.移民意愿

答案 C

2.生态移民工程的成功实施( )

①促进了迁入区的资源开发

②缓解了迁出区人口老龄化程度

③减轻了迁入区的就业压力

④实现了迁出区人口的脱贫致富

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案 D

(2021北京,8—9,6分)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读下图,回答下面两题。

3.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

答案 A

4.搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是 ( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

答案 C

三年模拟

考点强化练

考点1 人口分布

(2023如皋检测,17—18)读世界某区域人口密度分布示意图,据此完成下面两题。

1.影响图示区域人口密度差异的主要因素是( )

A.气候 B.地形 C.科技 D.矿产

答案 B

2.图示区域人口分布状况造成的主要不利影响有 ( )

①耕地资源浪费 ②自然灾害危害加重

③人口增长过快 ④人地矛盾加剧

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

答案 D

(2023南通海门期末,14—16)人口分布是区域内自然因素和社会经济因素共同作用的结果。下图为“第六次人口普查珠江流域人口密度与地形分布示意图”。据此完成下面三题。

3.珠江流域人口( )

A.低纬多于高纬 B.平原多于山地

C.沿海多于内地 D.沿河多于周边

答案 B

4.影响云南人口密度小于贵州的主要自然因素是 ( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.植被

答案 A

5.近年来,广东人口密度增大趋势有所下降,其主要原因是其( )

A.自然增长率下降 B.机械增长减缓

C.人口死亡率陡增 D.育龄妇女锐减

答案 B

考点2 人口迁移

(2023苏锡常镇二模,16—17)我国根据人口流动范围将人口流动分为跨省(省际)、省内跨市(市际)和市内跨县(市内)三类。下图为我国不同人口流动范围在各等级城市占比,1—5表示一线到五线城市。据此完成下面两题。

1.不同等级城市人口流动( )

A.省际:中西部省份间居多

B.省内跨市:多集中在省会

C.市内跨县:距离近流动量大

D.二、三线城市:规模相当

答案 B

2.一线城市人口流入的拉力因素主要是( )

A.距离远近 B.人口数量

C.服务范围 D.优质资源

答案 D

(2023扬州一模,13—14)制定合理的人才政策,吸引高学历人才迁入,对区域经济发展具有至关重要的作用。下表为2000—2015年我国四大区域高学历人才迁入规模统计表。据此回答下面两题。

区域 2000—2005年 2005—2010年 2010—2015年

规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%) 规模 (万人) 占比 (%)

东部 112.75 81.62 247.25 77.69 186.51 73.22

中部 9.40 6.81 24.38 7.66 25.97 10.20

西部 12.47 9.03 39.94 12.55 37.35 14.66

东北 3.51 2.54 6.67 2.10 4.88 1.92

全国 138.13 100 318.24 100 254.71 100

3.2000—2015年,中国高学历人才省际迁移( )

A.总规模流动性持续增加

B.东部虹吸作用逐渐增强

C.中部人才迁入先减后增

D.西部人才迁入增幅最大

答案 D

4.中西部地区高学历人才迁入率不断提升的原因可能是当地( )

A.积极推动产业转型升级

B.高校较多吸引人才迁入

C.出台新的房价调控政策

D.扶持振兴传统制造企业

答案 A

(2023南京、盐城期末,18—19)人口分布及变化影响着经济社会发展、资源能源配置、产业优化布局等。下图为“2010—2017年俄罗斯人口流动格局及人口地理界线(圣彼得堡—图瓦线)”,据此完成下面两题。

5.造成西部人口强流出地区的主要原因是( )

A.寻找新的土地

B.城市虹吸效应

C.气候过于寒冷

D.资源逐渐枯竭

答案 B

6.为优化人口空间分布格局,俄罗斯应( )

A.重点加强西部基础设施建设

B.放开外来人口的限制政策

C.加强与东北亚国家经济合作

D.将国内人口大量迁往东部

答案 C

考点3 人口容量

(2023浙江宁波二模,17—18)下图为居民消费水平与环境人口容量的关系示意图。完成下面两题。

1.图中反映环境人口容量与居民消费水平关系的曲线是( )

A.① B.② C.③ D.④

答案 A

2.下列有关提升某区域环境人口容量的措施,合理的是( )

A.鼓励人口向外迁出

B.出台鼓励生育政策

C.提高科学技术水平

D.努力扩大绿化面积

答案 C

限时拔高练

分钟:20分钟 分值:26分

选择题(每小题2分,共26分)

(2024届南京学情调研,13—14)仅由老年夫妻或者独居老人组成的家庭为老年空巢家庭。下图为2020年分年龄、分性别的老年人居住状况。完成下面两题。

1.据图可知( )

A.女性老年人独居空巢比例低于男性

B.65~69岁老年人口夫妻空巢比例最高

C.夫妻空巢主要发生在低龄老年人中

D.高龄男性老年人独居空巢形势更严峻

答案 C

2.虽然中国空巢老人规模巨大,但老年人口中空巢老人的比例与西方发达国家相比仍然偏低,原因可能为( )

A.家庭规模日益小型化

B.家庭联系日益松散化

C.家庭结构日益简单化

D.传统家庭观念的影响

答案 D

(2023南京考前,21—22)“十四五”时期,我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段,为此将建设15分钟养老服务圈,健全居家、社区、机构相协调的照护服务体系。图1为我国老龄化程度图(含预测),图2为15分钟养老圈建设示意图。据此回答下面两题。

3.2025-2035年我国老年人口比重将迅速增加的主要原因是( )

A.出生率明显下降 B.人居环境的改善

C.养老产业的发展 D.人口惯性的影响

答案 D

4.15分钟养老服务圈的建设与专业养老中心相比更能 ( )

①延缓老龄化的进程

②提供更广泛的就业机会

③减少家庭养老支出

④创造更好的养老环境

⑤提高老年人人均寿命

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②③④

答案 D

(2023苏锡常镇一模,18—20)21世纪前20年中国人口迁移的地理格局稳中有变,但未发生根本性改变,中部地区人口迁出强度长期领先,东北地区人口迁出强度不断增强。下图为2000—2020年中国四大地区人口净迁移率(迁入率与迁出率之差)统计数据。据此完成下面三题。

5.图中甲、乙、丙、丁分别为( )

A.东部地区 中部地区 西部地区 东北地区

B.东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

C.东北地区 中部地区 西部地区 东部地区

D.东北地区 西部地区 中部地区 东部地区

答案 A

6.乙地区人口迁出率长期高于丙地区的主要原因是( )

A.人口总量大 B.经济水平高

C.迁移距离近 D.生态环境差

答案 C

7.21世纪前20年,我国四大地区人口迁移格局的变化为( )

A.不平衡的趋势增强 B.空间集聚程度减弱

C.区域差异缓慢加大 D.迁移势头持续增强

答案 B

(2023苏北四市一模,14—16)下图为我国大陆31个省、自治区、直辖市人口时空变化图。据此完成下面三题。

8.两次人口数量变化率均高于15%的省级行政区是( )

A.苏、藏 B.京、沪 C.浙、粤 D.渝、津

答案 C

9.东北地区人口数量变化的主要影响因素是( )

A.经济 B.生态 C.交通 D.政策

答案 A

10.两次人口数量变化率反映我国人口( )

A.由内陆向沿边迁移 B.向西北和东北迁移

C.沿长江经济带集聚 D.向东部经济带集聚

答案 D

(2023南通二模,11—13)胡焕庸线不仅是我国的人口分界线,也是自然资源分布和生态环境承载力的分界线。有学者为深入研究我国人口分布格局,将胡焕庸线以东区域细化为3个梯度。下图为“长江经济带胡焕庸亚线分布示意图”。据此完成下面三题。

11.推测长江经济带四区域人口密度由大到小的排序是( )

A.Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ

C.Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ

答案 A

12.影响Ⅱ、Ⅲ区域人口密度差异的主要自然因素是( )

A.气候 B.地形 C.土壤 D.河流

答案 B

13.提高长江经济带资源环境承载力的有效措施是( )

A.加强基础设施建设,促进生产要素流动

B.加快自然资源开发,提高资源自给能力

C.推进“三孩”政策,缓解人口的老龄化

D.推广精细农作方式,提升农副产品品质

答案 A

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录