人教版八年级语文上册原创第1课《新闻两则》课件(49张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文上册原创第1课《新闻两则》课件(49张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

毛泽东(1893-1976),中华

人民共和国的缔造者,伟大的

无产阶级革命家、军事家、思

想家,中华人民共和国第一任

国家主席,中国人民第一代领

导集体的核心。他的讲话稿收

在《毛泽东选集》(共五卷)

里,他的诗词收在《毛泽东诗

词文集》里,他撰写的新闻,

收在《毛泽东新闻工作文选》

里。

1949年初,淮海、辽沈、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动政府依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,我人民解放军于该日凌晨发起了渡江战役。22日2时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利渡过长江》,报道了中路军万船齐发,突破敌阵,占领南岸广大地区的战况。22日夜,毛泽东同志又撰写了这一则全面报道前线最新战况的新闻稿。

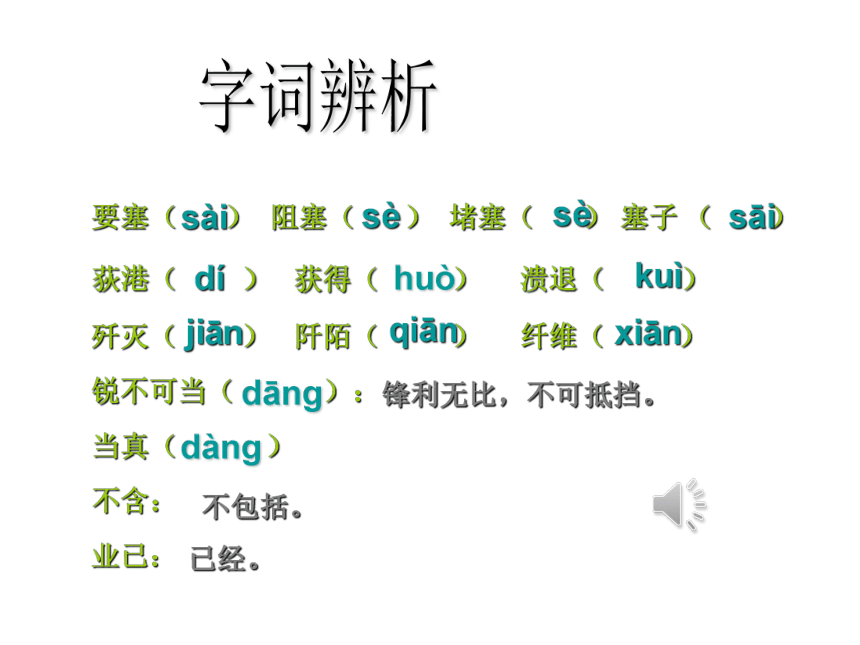

要塞( ) 阻塞( ) 堵塞( ) 塞子 ( )

荻港( ) 获得( ) 溃退( )

歼灭( ) 阡陌( ) 纤维( )

锐不可当( ):

当真( )

不含:

业已:

sài

sè

sè

sāi

dí

huò

kuì

jiān

xiān

qiān

dāng

dàng

锋利无比,不可抵挡。

不包括。

已经。

新闻

从狭义来讲,就是指消息。

凡是开头冠以“新华社电”“本报讯”“本报记者报道”字样(电头)的文字,不论长短,都是新闻。

有的报道很简短,不加“电头”,也是新闻。新闻

在报纸上占据十分重要的地位,一天的报纸可以没有

其他文体,但如果没有新闻,就不成其为报纸了。

从广义来讲包括消息、通讯、报告文学。

新闻的特征

3、简洁性:语言简明扼要。

1、真实性:让事实说话,内容真实准确,

不能虚构或夸张

2、时效性:报道迅速及时。

消息的结构

消息开头的第一句话或第一段,它扼要地揭示

消息的核心内容。

一、标题

包括主标题、引标题和副标题。可以三个标题

齐全,也可以只有其中一部分。它是对消息内容的

高度概括。

二、导语

1、标题:全文的眼睛,要求准确、凝练、新颖、

醒目。它有引标、主标、副标三种形式。

中华民族在实现祖国统一大业中的又一盛事

澳 门 今 回 祖 国 怀 抱

——中葡两国政府澳门政权交接仪式隆重举行

“完 全 式”

除此以外,还有主题式、主题加引题式、主题加

副题式。

背景和结语有时很明显,有时可以暗含在主体中

三、主体

是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是

对导语内容的进一步扩展和阐释。

四、背景

指的是消息发生的社会环境和自然环境。

五、结语

是消息的结尾。

导语前面的电头起什么作用?

新华社长江前线22日22时电

电头是指说明发电者、发电地点、发电时间的

文字,本文开头略小的字就是电头,电头通常是必不可少的。

电头写明通讯社的名称、发电时间,说明材料

真实可信,消息及时。

新闻的结构

标题

导语

主体

电头

背景

结语

引标、主标、副标

新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容,领起下文

新闻的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释

背景指新闻发生的社会环境和自然环境这两部分有时在主体中,有时可省略。

必不可少的三部分

辅助

请同学们用三种方式把课文的内容表达出来:

③用几段话说出这则新闻的内容。

①用一句话说出这则新闻的内容;

②用一段话说出这则新闻的内容;

“人民解放军百万大军横渡长江”这一句话说出了课文的内容;

课文开头第一、二句话简明准确的说出了全文的内容;

课文中关于中路军、西路军、东路军三个层次的内容说出

课文的内容。

用一个语句单独介绍新闻的内容就叫标题

用一段话在开头介绍新闻的内容就叫导语

用几段话具体地介绍新闻的内容就叫主体

新闻的六要素

新闻如果缺少了这些要素,那怕是只缺少一两

个要素,就不可避免地使所报道的事实残缺不全,

说不清楚,不能给人以确切的概念,不能提供充分

的事实根据,至少也会使所报道的事实大为逊色。

通常人们把六个W叫做闻新的五要素,

When——何时,

Where——何地,

Who ——何人,

What ——何事,

Why ——何故,

How ——经过

新闻的六要素

结果。

人物、

时间、

地点、

事件发生的原因、

经过、

请你试着理清这篇新闻的六要素。

一、试理清这篇消息的六要素?

人物:

时间:

地点:

原因:

经过:

结果:

人民解放军百万大军

1949年4月20日夜起至4月22日22时

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

人民解放军要横渡长江,进而解放全中国。

分三路大军横渡长江,23日可全部渡完。

人民解放军全线告捷。

问题讨论

请找出本文的导语和主体,说说导语从哪几个方面概括了全文?

主体可分为哪几个层次?它们之间的关系又是如何衔接的呢?

课文结构

第1、2两句

其余部分

中路军

西路军

东路军

标题

标题

主体

导语

标题

导语

导语

导语

主体

主体

主体

主体

导语

1.标题:

简洁、概括 。其中 “百万”、“横渡” 二词气势磅礴,胜利豪情跃然纸上。表现了人民解放军无坚不摧的力量和压倒一切敌人的气势。

2.电头:“新华社长江前线22日22时电”

交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。

电头的作用:表明材料真实,报道及时。

世界著名通讯社名称:新华社(中国)

美联社(美国) 路透社(英国)

塔斯社(俄罗斯) 法新社(法国)

3.导语:

人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌

阵,横渡长江 。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解

放军的渡江区域。

简述渡江战役胜利成功。

从渡江人数、战线及渡江区域三个方面总领全文。

“不含”,是“不包括”的意思。用在表明地点的句子内,

语意明确,不发生歧义。(因为当时“九江”还没有解放)

“西起九江,东至江阴”为什么不宜改为“东起江阴,西至

九江”?

答:这样才与主体部分介绍西、东两路大军渡江情况的

顺序相吻合。

3.导语:

人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌

阵,横渡长江 。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解

放军的渡江区域。

导语部分概括地介绍了报道的事实的词语是

冲破敌阵,横渡长江 。

将文中的“大军”改为“军队”,“冲破”改为“攻进”,

“横渡”改为“渡过”好不好?为什么?

改后语言没有气势,缺乏感染力,不能很好地表现我军

迎难而上、所向披靡的英雄气概。

导语表达了作者怎样的感情?

胜利的豪情和对人民解放军的赞美。

文章的主体部分,可分为几个层次?

第一层:

从“20日夜起”到“即已渡过30万人”

(写中路军渡江的时间、突破地点、渡过人数)

第二层:

从“21日下午5时起”到“不起丝毫作用”

(对西路军渡江情况加以评论)

第三层:

从“汤恩伯认为”到篇末

(写东路军的渡江情况)

4、主体:

详述三路大军渡江战斗经过,并指出我军渡江

胜利的重要意义。

一层:写中路军渡江情况。

二层:写西路军渡江情况并加以评论。

三层:写东路军渡江情况。

找出主体中的议论句子,并说说它的作用?

“此种情况……都很泄气” (“此种情况”指代什么?)

答:揭露了敌军溃败的原因,突出了我军的英勇善战,

大长了我军士气,灭掉了敌人的威风。

我军英勇善战,不言而喻,所以略。

敌军详,是为了揭露敌人拒绝签定和平协议,以证明我军发起渡江战役的正义性。同时也为了把广大官兵同少数战犯相区别,以利于争取多数,孤立少数;

对敌我双方的议论,为什么一详一略?

主体部分先写西路军后写东路军的主要原因是( )

A、长江是自西向东流的。B、西路军在东路军之前渡江。

C、为了详写东路军。D、西路军和中路军所遇敌情一样。

D

最能反映国民党广大官兵厌战情绪的句子是?

答:“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打

了,听 见南京拒绝和平,都很泄气。”

本文的主体部分,着重报道人民解放军渡江的

战斗情况,是按照什么顺序来安排材料的?

从其结构来看,它是按照事件发生的先后,以及各路军

进展情况来安排结构顺序的。

中路军和西路军所遇到的敌军的抵抗,都比较小,东路

军所遇之抵抗较为顽固,所以中路军、西路军放在一起写,

东路军后写。

而中路军渡长江行动在前,西路军在后,因此,先写中路军,再写西路军。

哪是详写的?哪是略写的?为什么要这样安排?

中路军写得简略,西路大军写得稍详,东路大军写得详。

此处敌人的防线比较巩固,敌人的抵抗较顽强。

而且这一地区有包围敌军、解放南京的关键的战略重

要意义。

本文的语言特点

从文中找出例子来进行分析,自由讨论,概括

出本文语言方面的特点。

(1)准确:

(“不含”在这个表明地点的句子里,准确反映了当时的情况,

因为九江尚未解放)

A、题目是“百万大军横渡长江”。这“百万”是实数,

还是虚数?

(是实数。中路军30万人;西路军35万人;东路军35万人)

人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密。

B、“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”其中“不含”有什么作用?去掉它,行不行?

(3)字里行间洋溢着胜利的豪情。

(2)简洁而具有气势。

如导语中“百万大军”“冲破敌阵”“横渡长江”,再比如“英勇善战,锐不可当”,“敌军则纷纷溃退,毫无斗志”。

本文的语言特点

中心思想

本文报道我百万大军胜利横渡长江的战况,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当的坚强意志和英雄气概。

课文阅读分析题

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从

1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),

东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

1.这部分内容从结构上看是______________,在文中的

作用是_____________________________。

2.“新华社长江前线22日22时电”是电头,交代了通讯社的

名称、地点和时间,能否删去 为什么 ______________________________________

3.概括写出人民军队所向无敌、战绩辉煌的两个短语是

____________和____________。

导语

简述渡江战役胜利成功,引起下文

不能。这样写表明材料真实准确,报道及时。

冲破敌阵

横渡长江

课文阅读分析题

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从

1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

4."百万"是夸张吗 为什么

5.“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江

区域"一句中的"(不含)"、"均"有何表达作用

不是,因三路大军加起来正好一百万。

“不含”是不包括,当时九江尚未解放,体现了本文语言

确凿无误的特点;

“均”是全的意思。突出了战线之长、胜利之大,洋溢

着自豪之情。

二、主体部分分为三个层次,是怎样衔接在一起的?

1、时间上的衔接:

20日夜—21日下午5点—21日下午至22日下午

2、渡江部队的衔接:

中路军—西路军—东路军

3、内容上的衔接:

第二层有“和东路军所遇敌情一样”与第一层衔接;

第三层有“与西路同日同时发起渡江作战”与第二层衔接;

第三层有“正是汤恩伯到芜湖的那一天”与第二层的“汤恩

伯21日到芜湖”衔接。

揣摩语言

请比较下面每组中的句子,看哪句好,说说理由。(提示:第一组注意红色词语的不同表达效果;第二组注意比较语句的感彩。)

①、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。

②、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内已渡过三十万人。

Ⅰ

Ⅰ组的②句好。“突破”表明我军歼灭或击溃守敌冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内已”,时间明确,且含渡江迅速,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。

Ⅱ

①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

Ⅱ组的②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十日那一天”,毫无感彩,且与上句“二十一日”重复。

小结: 可见这则新闻的语言用词准确精练,铿锵有力。另外还有书面语和口头语相穿插,相益得彰(如“敌亦纷纷溃退,毫无斗志”——文气十足;“不想再打了”“都很泄气”——非常口语化),各有妙处。

3、主体分述三路情况,为什么又能一气呵成?

主体分述三路情况,三路三个层次,从上题的分析中可看到作者是很注意一层与一层之间的衔接的,所以全文流转顺畅,一气呵成。

拓展延伸

请找出下面这则新闻的标题、导语和主体。

温家宝强调加强应急管理工作

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,加强全国应急体系建设和应急管理工作,必须做好健全组织体系、运行机制、保障制度等工作。

标题

导语:

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议

主体:

“中中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,……保障制度等工作。”

习近平抵达华盛顿 14日会晤奥巴马

中新社华盛顿2月13日电 (记者 吴庆才 德永健 毛建军)中国国家副主席习近平13日下午抵达美国首都华盛顿,开始对美国进行正式访问。

当地时间13日下午2:30分左右,习近平乘坐的专机抵达位于华盛顿郊区的美军安德鲁斯空军基地,在出席美方简短而热烈的欢迎仪式之后转往下榻酒店。当天下午晚些时候他的首场正式活动将是会见基辛格等美国前政要并餐叙,当晚他还将会见中国驻美使馆工作人员、中资机构、华人华侨及留学生代表。

在此次为期五天的访问中,习近平将出席20多场活动,行程安排十分密集,而且每一站皆有不同主题,充分体现了两国关系的全面性以及内涵的丰富性。

课堂检测

一、给画线字注音。

1、歼灭 2、锐不可当 3、要塞

二、填空。

1、新闻结构必不可少的三部分( )( ( )

2、《人民解放军百万大军》作者是( )

jiān

dāng

sài

标题

导语

主体

毛泽东

3、新闻的表达方式多用( ),有时也用( )。

记叙

议论

钟山风雨起苍黄, 百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔, 天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇, 不可沽名学霸王。 天若有情天亦老, 人间正道是沧桑。

《人民解放军占领南京》

利比亚

北京时间2011年3月20日0:45,一场由利比

亚本国人民引发的骚乱,经过一个多月的演变,

演变成法英美主导的多国部队与利比亚的战争。

百孔千疮

2011年10月20日统治利比亚长达42年之久的前领导人卡扎菲死亡

西方国家启动“B方案” 叙利亚濒临战争边缘

所谓“B方案”,即美国

等西方国家绕开联合

国,在安理会框架以

外“解决叙利亚问题”

的计划。

美英法德等西方国家集体

向叙利亚总统巴沙尔施压,

要求其立即下台

1962

1969

1950-53

1979

赤瓜礁海战

1988

毛泽东(1893-1976),中华

人民共和国的缔造者,伟大的

无产阶级革命家、军事家、思

想家,中华人民共和国第一任

国家主席,中国人民第一代领

导集体的核心。他的讲话稿收

在《毛泽东选集》(共五卷)

里,他的诗词收在《毛泽东诗

词文集》里,他撰写的新闻,

收在《毛泽东新闻工作文选》

里。

1949年初,淮海、辽沈、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动政府依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,我人民解放军于该日凌晨发起了渡江战役。22日2时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利渡过长江》,报道了中路军万船齐发,突破敌阵,占领南岸广大地区的战况。22日夜,毛泽东同志又撰写了这一则全面报道前线最新战况的新闻稿。

要塞( ) 阻塞( ) 堵塞( ) 塞子 ( )

荻港( ) 获得( ) 溃退( )

歼灭( ) 阡陌( ) 纤维( )

锐不可当( ):

当真( )

不含:

业已:

sài

sè

sè

sāi

dí

huò

kuì

jiān

xiān

qiān

dāng

dàng

锋利无比,不可抵挡。

不包括。

已经。

新闻

从狭义来讲,就是指消息。

凡是开头冠以“新华社电”“本报讯”“本报记者报道”字样(电头)的文字,不论长短,都是新闻。

有的报道很简短,不加“电头”,也是新闻。新闻

在报纸上占据十分重要的地位,一天的报纸可以没有

其他文体,但如果没有新闻,就不成其为报纸了。

从广义来讲包括消息、通讯、报告文学。

新闻的特征

3、简洁性:语言简明扼要。

1、真实性:让事实说话,内容真实准确,

不能虚构或夸张

2、时效性:报道迅速及时。

消息的结构

消息开头的第一句话或第一段,它扼要地揭示

消息的核心内容。

一、标题

包括主标题、引标题和副标题。可以三个标题

齐全,也可以只有其中一部分。它是对消息内容的

高度概括。

二、导语

1、标题:全文的眼睛,要求准确、凝练、新颖、

醒目。它有引标、主标、副标三种形式。

中华民族在实现祖国统一大业中的又一盛事

澳 门 今 回 祖 国 怀 抱

——中葡两国政府澳门政权交接仪式隆重举行

“完 全 式”

除此以外,还有主题式、主题加引题式、主题加

副题式。

背景和结语有时很明显,有时可以暗含在主体中

三、主体

是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是

对导语内容的进一步扩展和阐释。

四、背景

指的是消息发生的社会环境和自然环境。

五、结语

是消息的结尾。

导语前面的电头起什么作用?

新华社长江前线22日22时电

电头是指说明发电者、发电地点、发电时间的

文字,本文开头略小的字就是电头,电头通常是必不可少的。

电头写明通讯社的名称、发电时间,说明材料

真实可信,消息及时。

新闻的结构

标题

导语

主体

电头

背景

结语

引标、主标、副标

新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容,领起下文

新闻的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释

背景指新闻发生的社会环境和自然环境这两部分有时在主体中,有时可省略。

必不可少的三部分

辅助

请同学们用三种方式把课文的内容表达出来:

③用几段话说出这则新闻的内容。

①用一句话说出这则新闻的内容;

②用一段话说出这则新闻的内容;

“人民解放军百万大军横渡长江”这一句话说出了课文的内容;

课文开头第一、二句话简明准确的说出了全文的内容;

课文中关于中路军、西路军、东路军三个层次的内容说出

课文的内容。

用一个语句单独介绍新闻的内容就叫标题

用一段话在开头介绍新闻的内容就叫导语

用几段话具体地介绍新闻的内容就叫主体

新闻的六要素

新闻如果缺少了这些要素,那怕是只缺少一两

个要素,就不可避免地使所报道的事实残缺不全,

说不清楚,不能给人以确切的概念,不能提供充分

的事实根据,至少也会使所报道的事实大为逊色。

通常人们把六个W叫做闻新的五要素,

When——何时,

Where——何地,

Who ——何人,

What ——何事,

Why ——何故,

How ——经过

新闻的六要素

结果。

人物、

时间、

地点、

事件发生的原因、

经过、

请你试着理清这篇新闻的六要素。

一、试理清这篇消息的六要素?

人物:

时间:

地点:

原因:

经过:

结果:

人民解放军百万大军

1949年4月20日夜起至4月22日22时

西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

人民解放军要横渡长江,进而解放全中国。

分三路大军横渡长江,23日可全部渡完。

人民解放军全线告捷。

问题讨论

请找出本文的导语和主体,说说导语从哪几个方面概括了全文?

主体可分为哪几个层次?它们之间的关系又是如何衔接的呢?

课文结构

第1、2两句

其余部分

中路军

西路军

东路军

标题

标题

主体

导语

标题

导语

导语

导语

主体

主体

主体

主体

导语

1.标题:

简洁、概括 。其中 “百万”、“横渡” 二词气势磅礴,胜利豪情跃然纸上。表现了人民解放军无坚不摧的力量和压倒一切敌人的气势。

2.电头:“新华社长江前线22日22时电”

交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。

电头的作用:表明材料真实,报道及时。

世界著名通讯社名称:新华社(中国)

美联社(美国) 路透社(英国)

塔斯社(俄罗斯) 法新社(法国)

3.导语:

人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌

阵,横渡长江 。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解

放军的渡江区域。

简述渡江战役胜利成功。

从渡江人数、战线及渡江区域三个方面总领全文。

“不含”,是“不包括”的意思。用在表明地点的句子内,

语意明确,不发生歧义。(因为当时“九江”还没有解放)

“西起九江,东至江阴”为什么不宜改为“东起江阴,西至

九江”?

答:这样才与主体部分介绍西、东两路大军渡江情况的

顺序相吻合。

3.导语:

人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌

阵,横渡长江 。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解

放军的渡江区域。

导语部分概括地介绍了报道的事实的词语是

冲破敌阵,横渡长江 。

将文中的“大军”改为“军队”,“冲破”改为“攻进”,

“横渡”改为“渡过”好不好?为什么?

改后语言没有气势,缺乏感染力,不能很好地表现我军

迎难而上、所向披靡的英雄气概。

导语表达了作者怎样的感情?

胜利的豪情和对人民解放军的赞美。

文章的主体部分,可分为几个层次?

第一层:

从“20日夜起”到“即已渡过30万人”

(写中路军渡江的时间、突破地点、渡过人数)

第二层:

从“21日下午5时起”到“不起丝毫作用”

(对西路军渡江情况加以评论)

第三层:

从“汤恩伯认为”到篇末

(写东路军的渡江情况)

4、主体:

详述三路大军渡江战斗经过,并指出我军渡江

胜利的重要意义。

一层:写中路军渡江情况。

二层:写西路军渡江情况并加以评论。

三层:写东路军渡江情况。

找出主体中的议论句子,并说说它的作用?

“此种情况……都很泄气” (“此种情况”指代什么?)

答:揭露了敌军溃败的原因,突出了我军的英勇善战,

大长了我军士气,灭掉了敌人的威风。

我军英勇善战,不言而喻,所以略。

敌军详,是为了揭露敌人拒绝签定和平协议,以证明我军发起渡江战役的正义性。同时也为了把广大官兵同少数战犯相区别,以利于争取多数,孤立少数;

对敌我双方的议论,为什么一详一略?

主体部分先写西路军后写东路军的主要原因是( )

A、长江是自西向东流的。B、西路军在东路军之前渡江。

C、为了详写东路军。D、西路军和中路军所遇敌情一样。

D

最能反映国民党广大官兵厌战情绪的句子是?

答:“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打

了,听 见南京拒绝和平,都很泄气。”

本文的主体部分,着重报道人民解放军渡江的

战斗情况,是按照什么顺序来安排材料的?

从其结构来看,它是按照事件发生的先后,以及各路军

进展情况来安排结构顺序的。

中路军和西路军所遇到的敌军的抵抗,都比较小,东路

军所遇之抵抗较为顽固,所以中路军、西路军放在一起写,

东路军后写。

而中路军渡长江行动在前,西路军在后,因此,先写中路军,再写西路军。

哪是详写的?哪是略写的?为什么要这样安排?

中路军写得简略,西路大军写得稍详,东路大军写得详。

此处敌人的防线比较巩固,敌人的抵抗较顽强。

而且这一地区有包围敌军、解放南京的关键的战略重

要意义。

本文的语言特点

从文中找出例子来进行分析,自由讨论,概括

出本文语言方面的特点。

(1)准确:

(“不含”在这个表明地点的句子里,准确反映了当时的情况,

因为九江尚未解放)

A、题目是“百万大军横渡长江”。这“百万”是实数,

还是虚数?

(是实数。中路军30万人;西路军35万人;东路军35万人)

人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密。

B、“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”其中“不含”有什么作用?去掉它,行不行?

(3)字里行间洋溢着胜利的豪情。

(2)简洁而具有气势。

如导语中“百万大军”“冲破敌阵”“横渡长江”,再比如“英勇善战,锐不可当”,“敌军则纷纷溃退,毫无斗志”。

本文的语言特点

中心思想

本文报道我百万大军胜利横渡长江的战况,从而歌颂了我军英勇善战、锐不可当的坚强意志和英雄气概。

课文阅读分析题

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从

1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),

东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

1.这部分内容从结构上看是______________,在文中的

作用是_____________________________。

2.“新华社长江前线22日22时电”是电头,交代了通讯社的

名称、地点和时间,能否删去 为什么 ______________________________________

3.概括写出人民军队所向无敌、战绩辉煌的两个短语是

____________和____________。

导语

简述渡江战役胜利成功,引起下文

不能。这样写表明材料真实准确,报道及时。

冲破敌阵

横渡长江

课文阅读分析题

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从

1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

4."百万"是夸张吗 为什么

5.“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江

区域"一句中的"(不含)"、"均"有何表达作用

不是,因三路大军加起来正好一百万。

“不含”是不包括,当时九江尚未解放,体现了本文语言

确凿无误的特点;

“均”是全的意思。突出了战线之长、胜利之大,洋溢

着自豪之情。

二、主体部分分为三个层次,是怎样衔接在一起的?

1、时间上的衔接:

20日夜—21日下午5点—21日下午至22日下午

2、渡江部队的衔接:

中路军—西路军—东路军

3、内容上的衔接:

第二层有“和东路军所遇敌情一样”与第一层衔接;

第三层有“与西路同日同时发起渡江作战”与第二层衔接;

第三层有“正是汤恩伯到芜湖的那一天”与第二层的“汤恩

伯21日到芜湖”衔接。

揣摩语言

请比较下面每组中的句子,看哪句好,说说理由。(提示:第一组注意红色词语的不同表达效果;第二组注意比较语句的感彩。)

①、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。

②、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内已渡过三十万人。

Ⅰ

Ⅰ组的②句好。“突破”表明我军歼灭或击溃守敌冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内已”,时间明确,且含渡江迅速,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。

Ⅱ

①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

Ⅱ组的②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十日那一天”,毫无感彩,且与上句“二十一日”重复。

小结: 可见这则新闻的语言用词准确精练,铿锵有力。另外还有书面语和口头语相穿插,相益得彰(如“敌亦纷纷溃退,毫无斗志”——文气十足;“不想再打了”“都很泄气”——非常口语化),各有妙处。

3、主体分述三路情况,为什么又能一气呵成?

主体分述三路情况,三路三个层次,从上题的分析中可看到作者是很注意一层与一层之间的衔接的,所以全文流转顺畅,一气呵成。

拓展延伸

请找出下面这则新闻的标题、导语和主体。

温家宝强调加强应急管理工作

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,加强全国应急体系建设和应急管理工作,必须做好健全组织体系、运行机制、保障制度等工作。

标题

导语:

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议

主体:

“中中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,……保障制度等工作。”

习近平抵达华盛顿 14日会晤奥巴马

中新社华盛顿2月13日电 (记者 吴庆才 德永健 毛建军)中国国家副主席习近平13日下午抵达美国首都华盛顿,开始对美国进行正式访问。

当地时间13日下午2:30分左右,习近平乘坐的专机抵达位于华盛顿郊区的美军安德鲁斯空军基地,在出席美方简短而热烈的欢迎仪式之后转往下榻酒店。当天下午晚些时候他的首场正式活动将是会见基辛格等美国前政要并餐叙,当晚他还将会见中国驻美使馆工作人员、中资机构、华人华侨及留学生代表。

在此次为期五天的访问中,习近平将出席20多场活动,行程安排十分密集,而且每一站皆有不同主题,充分体现了两国关系的全面性以及内涵的丰富性。

课堂检测

一、给画线字注音。

1、歼灭 2、锐不可当 3、要塞

二、填空。

1、新闻结构必不可少的三部分( )( ( )

2、《人民解放军百万大军》作者是( )

jiān

dāng

sài

标题

导语

主体

毛泽东

3、新闻的表达方式多用( ),有时也用( )。

记叙

议论

钟山风雨起苍黄, 百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔, 天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇, 不可沽名学霸王。 天若有情天亦老, 人间正道是沧桑。

《人民解放军占领南京》

利比亚

北京时间2011年3月20日0:45,一场由利比

亚本国人民引发的骚乱,经过一个多月的演变,

演变成法英美主导的多国部队与利比亚的战争。

百孔千疮

2011年10月20日统治利比亚长达42年之久的前领导人卡扎菲死亡

西方国家启动“B方案” 叙利亚濒临战争边缘

所谓“B方案”,即美国

等西方国家绕开联合

国,在安理会框架以

外“解决叙利亚问题”

的计划。

美英法德等西方国家集体

向叙利亚总统巴沙尔施压,

要求其立即下台

1962

1969

1950-53

1979

赤瓜礁海战

1988

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》