人教版八年级语文上册原创第20课《落日的幻觉》(52张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文上册原创第20课《落日的幻觉》(52张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-23 10:26:17 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。落日的幻觉 黄天祥

你认识他吗?黄天祥简介:

京报集团高级记者、专职阅评员

中国科普记协会长

全国晚报科学编辑记者学会会长

北京科技记者编辑协会理事长

北京市新闻出版局审读组成员

长期担任《北京晚报》科普专版负责人及《北京晚报》科教部主任,见证了中国媒体科普宣传和科技报道在改革开放后发展变革的全过程。

主要作品:

《落日的幻觉》已被收入初中课本(八年级上册)

《落日的幻觉》(选自《科学与生活》1982年第六期,略有改动。)

《科学与生活》 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 一儿曰:“日初出大如车盖。及日中,则如盘盂盘盂:盛物之器,圆者为盘,方者为盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”蕴含 吟咏 绮丽

绚丽 殷红 坠落

日薄西山,气息奄奄

yùnyínqǐxuànyānyǎnzhuì谁能试一试bó日薄西山,气息奄奄:语出晋李密《陈情表》。日薄西山,意思是太阳快要落山了,比喻衰老的人即将死亡或腐朽的事物即将没落。薄,迫近、靠近。气息奄奄,形容呼吸微弱,快要断气的样子,也比喻腐朽的事物即将没落夕阳无限好,只是近黄昏:语出唐李商隐《登乐游原》。意思是虽然夕阳无限美好,可惜的是已接近黄昏时刻。

初读课文,感知课文1、从说明的对象分:事物说明文;事理说明文

2、从表达方式来分:平实性说明文;文艺性说明文(科学小品)

这篇文章介绍日落时一些自然现象及其产生的原因,是篇文艺性的事理说明文初读课文,感知课文1、第1段从人们观注日出和而不太重视欣赏日落写起,引用两句古诗文推测人们的心理,引用古诗文的作用是增加文章的趣味性和生动性,引出下一段对日落景象的描写。 2、第2段主要运用描写的表达方式,写日落时的种种景观。这样写的好处是引起读者的阅读兴趣 。 3、第3段在全文结构上属于过渡段 ,在内容上起着承上启下的作用。点明这种奇异的景象其实是人的一种幻觉,引出下文对这种幻觉产生原因的说明。 4、作者在第二段描写了日落时的哪些景象? 作者从三个方面进行描写勤于观察,善于思考 一是太阳好像变大了,而且颜色深黄、殷红。二是它的外形,接近地平线时也像变成扁的了。三是有云时会看见灿烂的晚霞,无云时则会出现另一种美景:背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧,在暗弧和亮弧上升的同时,西方天空会出现迷人的紫光。

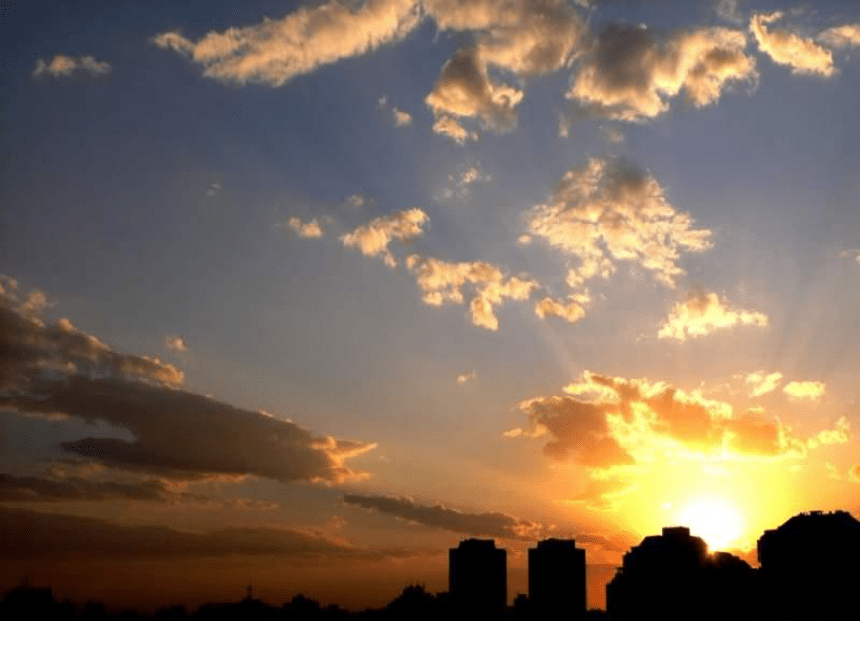

5、请判断图片中出现的是落日中的哪一种幻觉,并用科学道理来解释落日中的几种幻觉形成的具体原因。第4段:落日颜色深黄、殷红,是因为日落时大气层增厚,而波光较短的黄色和红色光则具有较强的穿透力。这是光线散射原理。图一图二第5段:暗弧和亮弧的产生,既有光线散射原理,同时也是由于地球表面和大气层都是弯曲的,高层和低层密度不同,从而造成了光线的暗和亮;而美丽的紫光,则是人眼的叠合效应造成的。 图三第6段:日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。 你能用某个物理实验原理来举例说明吗?图四第7段:日落时的太阳看上去要比高挂天空时大很多。这一段没有说明原理,而是用仪器观察以及实际生活中的照相证明,所谓变大其实也是一种幻觉,而不是太阳真的变大了。对此现象你能给出自己的解释吗?1、4-—7自然段写落日的各种幻觉现象时主要遵循了什么顺序? 从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。

科学原理中由复杂到简单

再读课文,实践学习逻辑顺序判断下列句子各采用了什么说明方法。1)光通过空气时,速度每秒减慢87千米。

(2)一般地讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多,因此,颜色又不同于旭日。

(3)至于美丽的紫光,是因为人眼的叠合效应,使通过大气尘埃的红色光与高层大气中较纯空气的蓝色散射叠合而产生的

。 (4)日落时的太阳……就像一个巨大的玉盘远挂天边。

(5)太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

再读课文,实践学习图三第6段:日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。 你能用某个物理实验原理来举例说明吗?听读课文 整体感知 落日给我们带来哪些幻景呢? 前三个自然段作者是如何安排文章内容的?

聪明的你已经想出来了吧 文章开篇作者先提出人们往往忽视日落之美的现象,引起人们对日落之美的思考,然后用优美的语言描绘了日落的美景来吸引读者度日落美景产生情感共鸣,接着提出文章要说明的主要内容——落日给人们带来的幻觉,运用层层引入的方法。

这是一篇介绍科学知识的文章,为什么开头采用抒情诗的描写本文运用抒情诗的描写,给枯燥的科学说明冠以富有诗情画意的开头,既能引起读者的阅读兴趣,又能对作者的写作倾向有初步了解。同时,采用抒情式开头,还想告诉读者,本文不同于一般的介绍科学的说明文,其除了阐述事理,还教 育读者注意观察生活。 颜色深黄、殷红

神秘的暗弧,暗弧外面有亮弧

接近地平线时太阳变扁了

太阳好像变大了

西方天空出现迷人的紫光

光线散射和光波长短原理

地球表面和大气层的弯曲,光线散射,大气层密度不同

眼睛的叠合效应

光线折射的原理

未说明原因,但证明没变大

落日的幻象: 真象:不(没有)变化形状:变大、变扁色彩:深黄、殷红,暗弧→亮弧、紫光1.形状变化之因

2.色彩变化之因探究变扁:落日高度和宽度之比发生不均变化变大:科学证明没有变大(?)深黄、殷红:光线通过大气层时发生散射,因黄、红光穿透力大暗弧:①底层光线强度衰弱②地球影子亮弧:高层大气密度小,光的散射弱紫光:红色光与蓝 1.本文的体裁是( )

说明文2.说明文知识点在本文中的体现①对象: 落日的幻觉②特征:幻之因③方法: 摹状貌、打比方、列数字、作比较④顺序: 逻辑顺序⑤分类: 事理说明文⑥语言:生动、平实兼而与之1、研读第二段对落日幻觉的描写,思考下面每组语句能否换成修改后的句子。 ①原句:如果有机会观日落,它会使你神往:太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

改为:日落的景观很美:太阳显得比平时大一些,颜色偏黄或偏红,当它快落下时,形状看起来有些扁。

②原句:若天空有云,你会看见灿烂的晚霞;全天无云,不要忘记回头,你会发现背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧。 改为:有云时,天空会出现晚霞;无云时,则可能会出现蓝灰色暗弧,外面还有一层亮弧。 原文用词优美,使用了拟人的修辞手法,语言生动形象,富有文学色彩。

体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 1.①人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。 ②人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。 第一句用的是双重否定句,强调每个观赏日出的人都会赞叹;第二句是一般肯定句,缺少这种强调的意味。

体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 2.①就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗? ②我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。 第一句是反问句,强调古人也有这种情感,语意重;第二句是一般肯定句,只是客观的说明,没有强调意味。3.一般来讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多。(该句能否删去一般来讲,为什么? ) 不能删去,一般是指通常情况,“黄昏时空气中的烟尘要比清晨多”,但不包括特殊情况(如暴雨后,空气非常清新,烟尘就少),这样说明则更准确更符合实际,如果删去的话,就变为“黄昏时空气中的烟尘要比清晨多”,显然这样太绝对太肯定,不符合实际,所以不能删去。 2.请谈谈以下语句分别运用了什么说明方法并分析其作用。(1)第7段“最令人迷惑的幻觉,是日落时的太阳看上去要比高挂天空时大两倍半到三倍半,就像一个巨大的玉盘远挂天边。”

——打比方、作比较

(2)第4段 “1871年,英国科学家瑞利证明,短波光的散射比长波光要强得多…… 10倍以上。”

——举例子、作比较 、列数字

作用:

(作比较)容易突出被说明对象的特点。

(打比方)使要说明的对象形象可感,增加说明对象的生动性和形象性。

(举例子)增加文章可信度,又使文章血肉丰满,把抽象复杂的事物说得具体且通俗易懂。

(列数字)既能反映事实情况,又有较强的说服力,体现语言的准确性。

本文的结构:第一部分 (1~3):从日常生活写起,引用古诗文,描写日落时的种种景观,引起下文。

第二部分(4~7):全文的重点,阐述各种日落现象背后的科学道理。

当堂练习:3.第5段中,“这种奇妙的大气光学现象”指的是什么?

(“由于地球表面……暗弧上的亮弧。”)

4.比较:体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 1)人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。 人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。

(第一句用的是双重否定句,强调每个观赏日出的人都会赞叹;第二句是一般肯定句,缺少这种强调的意味。) 当堂练习:2)就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗? ?我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。

(第一句是反问句,强调古人也有这种情感,语意重;第二句是一般肯定句,只是客观的说明,没有强调意味。)

读课文:明确说明方法谈谈这个句子运用了什么说明方法并分析其作用。

“日薄西山,气息奄奄”;“夕阳无限好,只是近黄昏”

——作引用

作用:(作引用)

增强文章的说服力和权威性,也可以增加文章的可读性。

——推测人们的心理,反映了自古以来人们观看落日时悲凉、凄惨、遗憾和无奈情感倾向,增强了作者对人们不欣赏夕阳的感慨,为下文描写落日的壮观景象蓄势。加文章的趣味性和生动性,引出下一段对日落景象的描写。

判断下列句子各采用了什么说明方法。

(1)光通过空气时,速度每秒减慢87千米。

(2)一般地讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多,因此,颜色又不同于旭日。

(3)至于美丽的紫光,是因为人眼的叠合效应,使通过大气尘埃的红色光与高层大气中较纯空气的蓝色散射叠合而产生的

。 (4)日落时的太阳……就像一个巨大的玉盘远挂天边。

(5)太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

(列数据)(作比较)(作诠释)(打比方)(摹状貌)千嶂里,

长烟落日孤城闭——范仲淹

《渔家傲》乐游原

李商隐

向晚意不适,

驱车登古原。

夕阳无限好,

只是近黄昏。 生活中你还发现了哪些幻觉?拓展延伸品味语言按照“我喜欢___段___句,因为_____”回答。例如:①我喜欢第1段无不赞叹太阳升起时的壮观景象这一句话, 因为“无不”用的好,一词双重否定,强调每个观赏日出的人都会赞叹。

②我喜欢第4段,因为此段运用了举例子的说明方法,增强了文章的科学性,从而具有说服力。 你怎样看待虚幻(幻觉)与现实的呢?情感升华本文借落日的幻觉,想要告诉我们什么道理? 本文介绍了落日的各种奇异幻觉,以及各种幻觉产生的原因。从而阐明了大千世界有很多奥妙,我们要学会观察生活,要学会通过现象看本质这样一个道理。

你认识他吗?黄天祥简介:

京报集团高级记者、专职阅评员

中国科普记协会长

全国晚报科学编辑记者学会会长

北京科技记者编辑协会理事长

北京市新闻出版局审读组成员

长期担任《北京晚报》科普专版负责人及《北京晚报》科教部主任,见证了中国媒体科普宣传和科技报道在改革开放后发展变革的全过程。

主要作品:

《落日的幻觉》已被收入初中课本(八年级上册)

《落日的幻觉》(选自《科学与生活》1982年第六期,略有改动。)

《科学与生活》 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 一儿曰:“日初出大如车盖。及日中,则如盘盂盘盂:盛物之器,圆者为盘,方者为盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”蕴含 吟咏 绮丽

绚丽 殷红 坠落

日薄西山,气息奄奄

yùnyínqǐxuànyānyǎnzhuì谁能试一试bó日薄西山,气息奄奄:语出晋李密《陈情表》。日薄西山,意思是太阳快要落山了,比喻衰老的人即将死亡或腐朽的事物即将没落。薄,迫近、靠近。气息奄奄,形容呼吸微弱,快要断气的样子,也比喻腐朽的事物即将没落夕阳无限好,只是近黄昏:语出唐李商隐《登乐游原》。意思是虽然夕阳无限美好,可惜的是已接近黄昏时刻。

初读课文,感知课文1、从说明的对象分:事物说明文;事理说明文

2、从表达方式来分:平实性说明文;文艺性说明文(科学小品)

这篇文章介绍日落时一些自然现象及其产生的原因,是篇文艺性的事理说明文初读课文,感知课文1、第1段从人们观注日出和而不太重视欣赏日落写起,引用两句古诗文推测人们的心理,引用古诗文的作用是增加文章的趣味性和生动性,引出下一段对日落景象的描写。 2、第2段主要运用描写的表达方式,写日落时的种种景观。这样写的好处是引起读者的阅读兴趣 。 3、第3段在全文结构上属于过渡段 ,在内容上起着承上启下的作用。点明这种奇异的景象其实是人的一种幻觉,引出下文对这种幻觉产生原因的说明。 4、作者在第二段描写了日落时的哪些景象? 作者从三个方面进行描写勤于观察,善于思考 一是太阳好像变大了,而且颜色深黄、殷红。二是它的外形,接近地平线时也像变成扁的了。三是有云时会看见灿烂的晚霞,无云时则会出现另一种美景:背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧,在暗弧和亮弧上升的同时,西方天空会出现迷人的紫光。

5、请判断图片中出现的是落日中的哪一种幻觉,并用科学道理来解释落日中的几种幻觉形成的具体原因。第4段:落日颜色深黄、殷红,是因为日落时大气层增厚,而波光较短的黄色和红色光则具有较强的穿透力。这是光线散射原理。图一图二第5段:暗弧和亮弧的产生,既有光线散射原理,同时也是由于地球表面和大气层都是弯曲的,高层和低层密度不同,从而造成了光线的暗和亮;而美丽的紫光,则是人眼的叠合效应造成的。 图三第6段:日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。 你能用某个物理实验原理来举例说明吗?图四第7段:日落时的太阳看上去要比高挂天空时大很多。这一段没有说明原理,而是用仪器观察以及实际生活中的照相证明,所谓变大其实也是一种幻觉,而不是太阳真的变大了。对此现象你能给出自己的解释吗?1、4-—7自然段写落日的各种幻觉现象时主要遵循了什么顺序? 从颜色以及与颜色有关的暗弧、亮弧,说到太阳的外形以及大小。

科学原理中由复杂到简单

再读课文,实践学习逻辑顺序判断下列句子各采用了什么说明方法。1)光通过空气时,速度每秒减慢87千米。

(2)一般地讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多,因此,颜色又不同于旭日。

(3)至于美丽的紫光,是因为人眼的叠合效应,使通过大气尘埃的红色光与高层大气中较纯空气的蓝色散射叠合而产生的

。 (4)日落时的太阳……就像一个巨大的玉盘远挂天边。

(5)太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

再读课文,实践学习图三第6段:日落时肉眼看见的太阳是扁的,这是光线折射原理。 你能用某个物理实验原理来举例说明吗?听读课文 整体感知 落日给我们带来哪些幻景呢? 前三个自然段作者是如何安排文章内容的?

聪明的你已经想出来了吧 文章开篇作者先提出人们往往忽视日落之美的现象,引起人们对日落之美的思考,然后用优美的语言描绘了日落的美景来吸引读者度日落美景产生情感共鸣,接着提出文章要说明的主要内容——落日给人们带来的幻觉,运用层层引入的方法。

这是一篇介绍科学知识的文章,为什么开头采用抒情诗的描写本文运用抒情诗的描写,给枯燥的科学说明冠以富有诗情画意的开头,既能引起读者的阅读兴趣,又能对作者的写作倾向有初步了解。同时,采用抒情式开头,还想告诉读者,本文不同于一般的介绍科学的说明文,其除了阐述事理,还教 育读者注意观察生活。 颜色深黄、殷红

神秘的暗弧,暗弧外面有亮弧

接近地平线时太阳变扁了

太阳好像变大了

西方天空出现迷人的紫光

光线散射和光波长短原理

地球表面和大气层的弯曲,光线散射,大气层密度不同

眼睛的叠合效应

光线折射的原理

未说明原因,但证明没变大

落日的幻象: 真象:不(没有)变化形状:变大、变扁色彩:深黄、殷红,暗弧→亮弧、紫光1.形状变化之因

2.色彩变化之因探究变扁:落日高度和宽度之比发生不均变化变大:科学证明没有变大(?)深黄、殷红:光线通过大气层时发生散射,因黄、红光穿透力大暗弧:①底层光线强度衰弱②地球影子亮弧:高层大气密度小,光的散射弱紫光:红色光与蓝 1.本文的体裁是( )

说明文2.说明文知识点在本文中的体现①对象: 落日的幻觉②特征:幻之因③方法: 摹状貌、打比方、列数字、作比较④顺序: 逻辑顺序⑤分类: 事理说明文⑥语言:生动、平实兼而与之1、研读第二段对落日幻觉的描写,思考下面每组语句能否换成修改后的句子。 ①原句:如果有机会观日落,它会使你神往:太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

改为:日落的景观很美:太阳显得比平时大一些,颜色偏黄或偏红,当它快落下时,形状看起来有些扁。

②原句:若天空有云,你会看见灿烂的晚霞;全天无云,不要忘记回头,你会发现背后的天空中现出神秘的蓝灰色暗弧,暗弧外面还镶有明显的亮弧。 改为:有云时,天空会出现晚霞;无云时,则可能会出现蓝灰色暗弧,外面还有一层亮弧。 原文用词优美,使用了拟人的修辞手法,语言生动形象,富有文学色彩。

体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 1.①人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。 ②人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。 第一句用的是双重否定句,强调每个观赏日出的人都会赞叹;第二句是一般肯定句,缺少这种强调的意味。

体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 2.①就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗? ②我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。 第一句是反问句,强调古人也有这种情感,语意重;第二句是一般肯定句,只是客观的说明,没有强调意味。3.一般来讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多。(该句能否删去一般来讲,为什么? ) 不能删去,一般是指通常情况,“黄昏时空气中的烟尘要比清晨多”,但不包括特殊情况(如暴雨后,空气非常清新,烟尘就少),这样说明则更准确更符合实际,如果删去的话,就变为“黄昏时空气中的烟尘要比清晨多”,显然这样太绝对太肯定,不符合实际,所以不能删去。 2.请谈谈以下语句分别运用了什么说明方法并分析其作用。(1)第7段“最令人迷惑的幻觉,是日落时的太阳看上去要比高挂天空时大两倍半到三倍半,就像一个巨大的玉盘远挂天边。”

——打比方、作比较

(2)第4段 “1871年,英国科学家瑞利证明,短波光的散射比长波光要强得多…… 10倍以上。”

——举例子、作比较 、列数字

作用:

(作比较)容易突出被说明对象的特点。

(打比方)使要说明的对象形象可感,增加说明对象的生动性和形象性。

(举例子)增加文章可信度,又使文章血肉丰满,把抽象复杂的事物说得具体且通俗易懂。

(列数字)既能反映事实情况,又有较强的说服力,体现语言的准确性。

本文的结构:第一部分 (1~3):从日常生活写起,引用古诗文,描写日落时的种种景观,引起下文。

第二部分(4~7):全文的重点,阐述各种日落现象背后的科学道理。

当堂练习:3.第5段中,“这种奇妙的大气光学现象”指的是什么?

(“由于地球表面……暗弧上的亮弧。”)

4.比较:体会每组两个语句的表达效果有什么不同。 1)人们都喜爱观赏日出,无不赞叹太阳升起时的壮观景象。 人们都喜爱观赏日出,都赞叹太阳升起时的壮观景象。

(第一句用的是双重否定句,强调每个观赏日出的人都会赞叹;第二句是一般肯定句,缺少这种强调的意味。) 当堂练习:2)就连我们的古人不也留下“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句吗? ?我们的古人也留下了“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句。

(第一句是反问句,强调古人也有这种情感,语意重;第二句是一般肯定句,只是客观的说明,没有强调意味。)

读课文:明确说明方法谈谈这个句子运用了什么说明方法并分析其作用。

“日薄西山,气息奄奄”;“夕阳无限好,只是近黄昏”

——作引用

作用:(作引用)

增强文章的说服力和权威性,也可以增加文章的可读性。

——推测人们的心理,反映了自古以来人们观看落日时悲凉、凄惨、遗憾和无奈情感倾向,增强了作者对人们不欣赏夕阳的感慨,为下文描写落日的壮观景象蓄势。加文章的趣味性和生动性,引出下一段对日落景象的描写。

判断下列句子各采用了什么说明方法。

(1)光通过空气时,速度每秒减慢87千米。

(2)一般地讲,黄昏时空气中的烟尘要比清晨多,因此,颜色又不同于旭日。

(3)至于美丽的紫光,是因为人眼的叠合效应,使通过大气尘埃的红色光与高层大气中较纯空气的蓝色散射叠合而产生的

。 (4)日落时的太阳……就像一个巨大的玉盘远挂天边。

(5)太阳静静地躺在西方地平线上,变得如此之大,颜色是那样深黄、殷红;它缓缓坠落,接近地平线时竟缩身变扁。

(列数据)(作比较)(作诠释)(打比方)(摹状貌)千嶂里,

长烟落日孤城闭——范仲淹

《渔家傲》乐游原

李商隐

向晚意不适,

驱车登古原。

夕阳无限好,

只是近黄昏。 生活中你还发现了哪些幻觉?拓展延伸品味语言按照“我喜欢___段___句,因为_____”回答。例如:①我喜欢第1段无不赞叹太阳升起时的壮观景象这一句话, 因为“无不”用的好,一词双重否定,强调每个观赏日出的人都会赞叹。

②我喜欢第4段,因为此段运用了举例子的说明方法,增强了文章的科学性,从而具有说服力。 你怎样看待虚幻(幻觉)与现实的呢?情感升华本文借落日的幻觉,想要告诉我们什么道理? 本文介绍了落日的各种奇异幻觉,以及各种幻觉产生的原因。从而阐明了大千世界有很多奥妙,我们要学会观察生活,要学会通过现象看本质这样一个道理。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》