人教版八年级语文上册原创第30课《归园田居(其三)》(21张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文上册原创第30课《归园田居(其三)》(21张ppt)课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-23 10:29:33 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。采菊东篱下,

悠然见南山。忽逢桃花林。夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。 有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。 归园田居(其三)

陶渊明陶渊明(365--427),东晋著名诗人。一名潜,字元亮,世称靖节先生,又自号五柳先生,浔阳柴桑(今江西九江)人。著名的隐士,不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居农村。作者简介:不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职 。离开官场回到家园,从事耕读,这首诗描写的就是农家生活。 归园田居一共有五首,写作于隐居后第二年,这是第三首。读出音韵美一、读准语音、停顿。

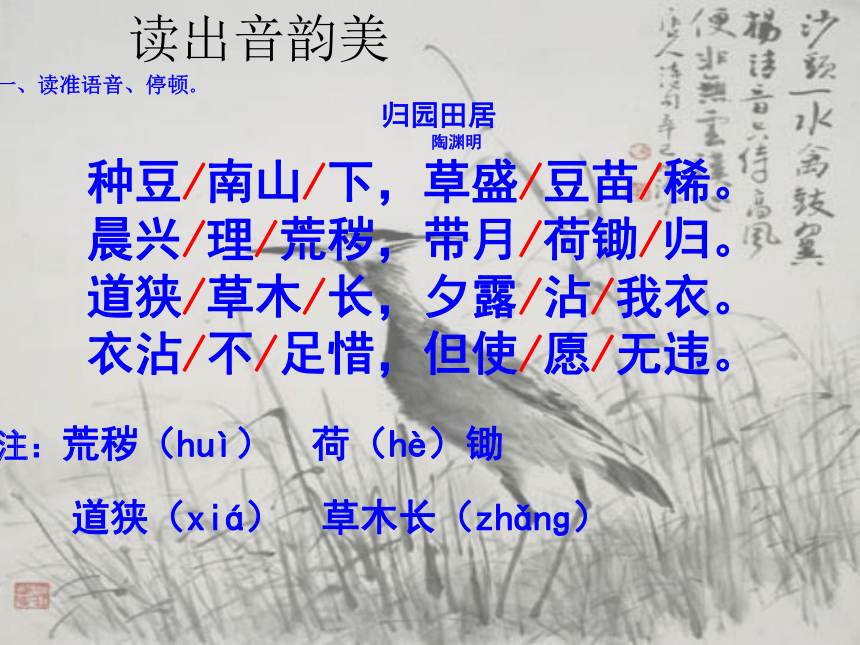

归园田居

陶渊明

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。

注:荒秽(huì) 荷(hè)锄

道狭(xiá) 草木长(zhǎnɡ)

这首诗写的是哪个季节的劳动生活情形?从“种豆”“草盛”“夕露”可以判定,时间当是农历三四月间即春末夏初。A、谚语有说“清明前后,种瓜种豆。种瓜得瓜,种豆得豆。”种豆的季节在清明前后,“春雨惊春清谷天”,清明时节已经是春天的末尾了。 B、再看第二句话,“草盛豆苗稀”,草长得很茂盛,这证明已经不是初春了。

C、再有,“夕露沾我衣”,露水不是哪个季节都有的,只有在白天比较热的时候才可能有,因为到了晚上温度会稍微降低,白天的热空气遇冷,就变成了露水。 所以这个季节应该是“春末夏初”。 交代了劳作的地点:南山;劳作的成果:草盛豆苗稀;把“盛”与“稀”形成对比,

写出了作者不善劳作的特点,同时也写出了劳作的艰辛。 诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长

满了草。种豆/南山/下,

草盛/豆苗/稀。交代了劳作的时间:一整天;写出了劳作的艰辛,“带月荷锄归”写出了劳动归来的诗人虽独自一人,却有一轮明月相伴。月下,诗人扛着锄头,穿行在齐腰深的草丛中的一幅美丽的“月下归耕图”,暗示了这种艰辛在作者眼里是快乐的。 晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。一大早就去锄草,到了月儿初升之时才扛着锄头晚归。晨兴:早起。理:治理。荒秽:杂草丛生。带月:顶着月亮。荷锄:扛着锄头。 “带月荷锄归”一句常为后世诗评家称道,请说出这一句的妙处。

? 这一句将劳动生活的感受和山村静谧的夜景融合在白描般的图画中,表达了诗人对田园生活的满足。?

我在清晨早早地起身,赶到田里清除杂草。

不善农活的我干了整整一天。傍晚时分,

我扛着锄头,在明月的陪伴下回家。

1、试描绘出“晨兴理荒秽,带月荷锄归”所

展现的画面1、第五句“道狭草木长”中“道” 指的是什么? 道,就是路。什么路?田间小路。但是诗歌

紧承着上一句这个?“归”字,我们这条路,应

该是——“归途”,回家的路! 写出了劳作的艰辛,(但他毫不在意,)为后文写“衣沾不足惜”做铺垫。 道狭:路窄。沾:沾湿。归途中,田间小路狭窄而多草木,以至露水沾湿了我的衣裳。道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。但使:只要让。愿无违:不违反自己的意愿。沾湿衣又有什么关系呢?只要不违背自己的意愿就行了。为什么“衣沾不足惜”?

因为诗人体验到了清静舒心的生活乐趣和自然和谐的人生真谛 。

“但使愿无违”的“愿”指的是什么?

“愿”指的是按照自己的意愿生活,不想在污浊的现实世界中失去自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。写作背景 归园田居:这是诗人辞旧我的别词,迎新我的颂歌。它反映出作者的深刻思想变化。 请找出诗中写景和写情的诗句,并说说这首诗流露了诗人什么思想感情? 这首诗表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情,及对官场黑暗社会污浊的批判,反映了作者高洁傲岸,安贫乐道,淡泊名利的精神品质。 写作特色 《归园田居》用语平淡自然,朴素随口而出,“种豆南山下”、“夕露沾我衣”之语不见丝毫修饰,平淡的口语和醇美的诗意和谐地统一起来。DB

悠然见南山。忽逢桃花林。夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。 有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。 归园田居(其三)

陶渊明陶渊明(365--427),东晋著名诗人。一名潜,字元亮,世称靖节先生,又自号五柳先生,浔阳柴桑(今江西九江)人。著名的隐士,不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居农村。作者简介:不为五斗米折腰

公元405年,陶渊明担任彭泽县令时,郡督邮来县巡察,县吏告诉他,应该穿戴得整整齐齐地去恭迎郡督邮。陶渊明叹息说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日授印去职 。离开官场回到家园,从事耕读,这首诗描写的就是农家生活。 归园田居一共有五首,写作于隐居后第二年,这是第三首。读出音韵美一、读准语音、停顿。

归园田居

陶渊明

种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。

注:荒秽(huì) 荷(hè)锄

道狭(xiá) 草木长(zhǎnɡ)

这首诗写的是哪个季节的劳动生活情形?从“种豆”“草盛”“夕露”可以判定,时间当是农历三四月间即春末夏初。A、谚语有说“清明前后,种瓜种豆。种瓜得瓜,种豆得豆。”种豆的季节在清明前后,“春雨惊春清谷天”,清明时节已经是春天的末尾了。 B、再看第二句话,“草盛豆苗稀”,草长得很茂盛,这证明已经不是初春了。

C、再有,“夕露沾我衣”,露水不是哪个季节都有的,只有在白天比较热的时候才可能有,因为到了晚上温度会稍微降低,白天的热空气遇冷,就变成了露水。 所以这个季节应该是“春末夏初”。 交代了劳作的地点:南山;劳作的成果:草盛豆苗稀;把“盛”与“稀”形成对比,

写出了作者不善劳作的特点,同时也写出了劳作的艰辛。 诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长

满了草。种豆/南山/下,

草盛/豆苗/稀。交代了劳作的时间:一整天;写出了劳作的艰辛,“带月荷锄归”写出了劳动归来的诗人虽独自一人,却有一轮明月相伴。月下,诗人扛着锄头,穿行在齐腰深的草丛中的一幅美丽的“月下归耕图”,暗示了这种艰辛在作者眼里是快乐的。 晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。一大早就去锄草,到了月儿初升之时才扛着锄头晚归。晨兴:早起。理:治理。荒秽:杂草丛生。带月:顶着月亮。荷锄:扛着锄头。 “带月荷锄归”一句常为后世诗评家称道,请说出这一句的妙处。

? 这一句将劳动生活的感受和山村静谧的夜景融合在白描般的图画中,表达了诗人对田园生活的满足。?

我在清晨早早地起身,赶到田里清除杂草。

不善农活的我干了整整一天。傍晚时分,

我扛着锄头,在明月的陪伴下回家。

1、试描绘出“晨兴理荒秽,带月荷锄归”所

展现的画面1、第五句“道狭草木长”中“道” 指的是什么? 道,就是路。什么路?田间小路。但是诗歌

紧承着上一句这个?“归”字,我们这条路,应

该是——“归途”,回家的路! 写出了劳作的艰辛,(但他毫不在意,)为后文写“衣沾不足惜”做铺垫。 道狭:路窄。沾:沾湿。归途中,田间小路狭窄而多草木,以至露水沾湿了我的衣裳。道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。但使:只要让。愿无违:不违反自己的意愿。沾湿衣又有什么关系呢?只要不违背自己的意愿就行了。为什么“衣沾不足惜”?

因为诗人体验到了清静舒心的生活乐趣和自然和谐的人生真谛 。

“但使愿无违”的“愿”指的是什么?

“愿”指的是按照自己的意愿生活,不想在污浊的现实世界中失去自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米折腰”强。写作背景 归园田居:这是诗人辞旧我的别词,迎新我的颂歌。它反映出作者的深刻思想变化。 请找出诗中写景和写情的诗句,并说说这首诗流露了诗人什么思想感情? 这首诗表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情,及对官场黑暗社会污浊的批判,反映了作者高洁傲岸,安贫乐道,淡泊名利的精神品质。 写作特色 《归园田居》用语平淡自然,朴素随口而出,“种豆南山下”、“夕露沾我衣”之语不见丝毫修饰,平淡的口语和醇美的诗意和谐地统一起来。DB

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》