2.2 奇妙的二氧化碳-2023-2024学年沪教版九年级上册化学同步讲义及练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.2 奇妙的二氧化碳-2023-2024学年沪教版九年级上册化学同步讲义及练习(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册化学同步精品讲义及练习

2.2 奇妙的二氧化碳(1)

姓名:_________ 班级:_________ 学号:_________

1. 以自然界中的氧循环和碳循环为例,认识物质在自然界中可以相互转化及其对维持人类生活与生态平衡的意义。

2. 认识CO2的主要物理性质和化学性质及其用途;

一、自然界的二氧化碳

1. 大气中二氧化碳产生途径有_________、_________、微生物的分解作用等,消耗途径有_______等。

2. 空气中二氧化碳的含量升高,能引发的环境问题时_________。

二、二氧化碳的奇妙变化

3. 通常情况下,二氧化碳是___色___味气体,___溶于水,密度___。固体二氧化碳俗称___,升华时能吸收热量,可以用于_________等。

4. 将二氧化碳气体通入盛有紫色石蕊试液的试管中,溶液变成___色,原因是________,用酒精灯加热试管中的碳酸溶液,溶液变成___色,原因是________。

5. 将二氧化碳气体通入澄清的石灰水中,可以看到澄清石灰水________,表达式为________________。

6. 固体二氧化碳俗名叫________________,用途有:①________________,②________________,③________________

7. 化合反应:________________________________________

分解反应:________________________________________

【例1】 “碳循环”是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。自然界中“碳循环”“氧循环”如图所示。下列说法正确的是( )

A.植物呼吸作用放出氧气

B.化石燃料燃烧会大幅降低大气中氧气含量

C.植物光合作用可以将大气中全部吸收

D.碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化

【变式1-1】碳循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分,下列有关碳循环的说法错误的是( )

A.绿色植物光合作用吸收释放

B.动、植物呼吸作用吸收释放

C.用石灰水吸收空气中过量的,以解决温室效应

D.提倡“低碳生活”,为节能减排做贡献

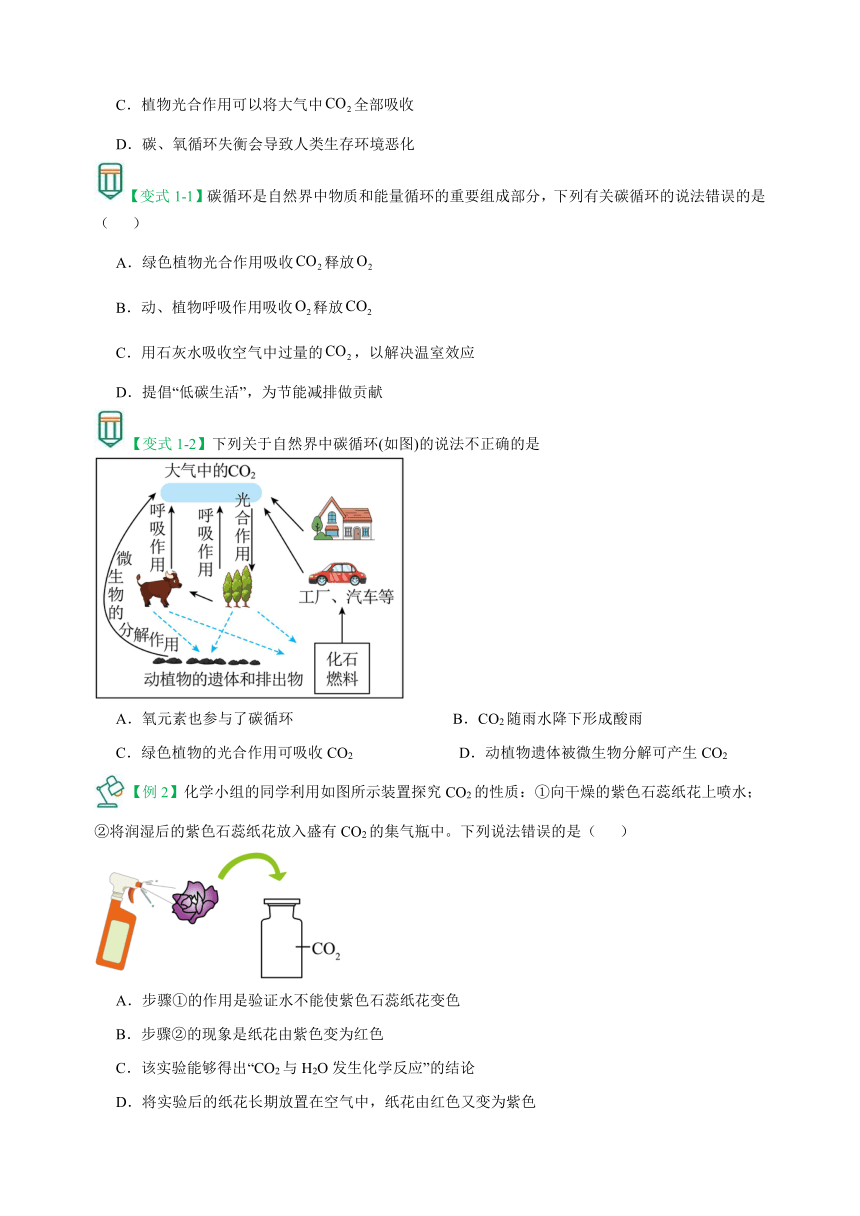

【变式1-2】下列关于自然界中碳循环(如图)的说法不正确的是

A.氧元素也参与了碳循环 B.CO2随雨水降下形成酸雨

C.绿色植物的光合作用可吸收CO2 D.动植物遗体被微生物分解可产生CO2

【例2】化学小组的同学利用如图所示装置探究CO2的性质:①向干燥的紫色石蕊纸花上喷水;②将润湿后的紫色石蕊纸花放入盛有CO2的集气瓶中。下列说法错误的是( )

A.步骤①的作用是验证水不能使紫色石蕊纸花变色

B.步骤②的现象是纸花由紫色变为红色

C.该实验能够得出“CO2与H2O发生化学反应”的结论

D.将实验后的纸花长期放置在空气中,纸花由红色又变为紫色

【变式2-1】用下图装置验证二氧化碳的性质(图中小花为干燥的紫色石蕊纸花)。下列说法不正确的是( )

A.实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭

B.实验①可验证“CO2密度比空气大”“一般情况下,CO2不燃烧且不支持燃烧”

C.实验②中纸花不变红,实验③纸花放入CO2中变红色

D.实验③可验证CO2和H2O发生了化学反应并生成酸性物质

【变式2-2】小致同学为探究二氧化碳的性质,设计了下列实验。回答问题:

(1)实验A应______(填“缓慢”或“快速”)倾倒气体;

(2)实验B,向装满的软塑料瓶中倾倒约体积的澄清石灰水,迅速盖好瓶塞,振荡,观察到的现象是______;

(3)实验C中湿润的石蕊小花变红,原因是______。

1. 2023年6月5日为世界环境日。我国今年环境日的主题为“建设人与自然和谐共生的现代化”。下列做法不符合这一主题的是( )

A.工业废水经处理达标后排放

B.化工厂加高烟囱排放废气

C.开发新能源,替代化石燃料,实现节能减排

D.积极植树造林,严禁乱砍乱伐,促进达成“碳中和”目标

2.干冰的主要成分是( )

A.SO2 B.CO C.CO2 D.H2O

3.大棚蔬菜种植时,经常使用CO2作气体肥料,以下说法不正确的是 ( )

A.使用CO2可以增加产量

B.使用CO2期间可以大量浇水

C.人进去时,要先通风防窒息

D.CO2发生器要吊起来使用,因为CO2密度比空气大

4.下列反应属于分解反应的是( )

A.硫在氧气中燃烧 B.石蜡在空气中燃烧

C.实验室用氯酸钾和二氧化锰制取氧气 D.红磷在空气中燃烧

5.下列化学反应中属于化合反应的是( )

A.硫+氧气二氧化硫 B.锌+盐酸→氯化锌+氢气

C.石蜡+氧气二氧化碳+水 D.氧化汞→氧气+汞

6.干冰是白色块状或片状的二氧化碳,下列干冰的用途涉及其化学性质的是( )

A.人工降雨 B.无水灭火 C.保存食物 D.舞台“雾气缭绕”

7.久盛石灰水的试剂瓶内壁上常附有一层白膜,这层白膜的主要成分是( )

A.氧化钙 B.氢氧化钙 C.硫酸钙 D.碳酸钙

8.超临界态是物质的一种新状态.已知超临界流体是一种和水相似、能阻燃、溶解能力强的绿色环保溶剂.下列有关超临界流体的说法错误的是( )

A.不能燃烧 B.是呈现的一种状态

C.可取代多种有毒、易燃的溶剂 D.是一种与化学性质不同的物质

9.下列实验现象与解释或结论相符的是( )

A. 软塑料瓶变瘪可以充分说明二氧化碳能与水反应

B. 蜡烛自下而上依次熄灭只能说明二氧化碳不燃烧也不支持燃烧

C. 紫色石蕊溶液变红是因为生成了碳酸的缘故

D. 发生的反应既是氧化反应又是化合反应

10.如图是氧气的制取和性质的相关知识网络(反应条件部分省略),下列有关说法不正确的是( )

A.反应④⑤⑥均属于氧化反应

B.反应①③中MnO2的作用均为催化作用

C.反应①②③均属于分解反应

D.反应④⑤⑥都可以用来测定空气中氧气的含量

11.物质的性质决定物质的用途。下列关于 CO2的性质和用途的对应关系中,不正确的是( )

选项 性质 用途

A 化学性质稳定,没有毒性 工业生产的重要原料

B 能参与植物光合作用 可做农业生产中的气体肥料

C 固体二氧化碳叫作干冰,升华时吸热 用于人工降雨

D 既不燃烧,也不支持燃烧 灭火

A.A B.B C.C D.D

12.利用图1传感器采集蜡烛燃烧过程中O2和CO2浓度的变化,实验过程中采集到的数据如图2,以探究蜡烛熄灭的原因。以下分析不合理的是( )

A.图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数

B.燃着的蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中保持燃烧

C.蜡烛熄灭的原因可能是燃烧过程中产生一定浓度的CO2导致

D.蜡烛燃烧初期,O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化

13.超临界是指温度与压强达到一定值时,形成气态与液态交融在一起的流体。研究发现超临界流体溶解能力强,被誉为“绿色环保溶剂”。下列关于超临界流体的说法合理的是( )

A.它是一种气态与液态的混合物 B.它可代替许多有毒、易燃的溶剂

C.它与普通二氧化碳化学性质不同 D.它的大量使用不会引起环境问题

14. 2023年中国一中亚峰会的会标以六色石榴花形象设计。如图所示,六朵花瓣中的物质均能与氧气反应,下列关于六个反应的说法正确的是( )

A.均能用于测定空气中氧气含量 B.均发出白光并生成黑色固体

C.均属于化合反应 D.集气瓶底部均需加少量水,防止炸裂

15. “碳达峰”是我国承诺在2030年前,的排放不再增长,到2060年,针对排放的,要采取各种方式全面抵消掉,这就是“碳中和”。

(1)二氧化碳的大量排放造成的主要环境问题是__________________;

(2)在“碳达峰”到来前,我国需调整能源结构,请举一例生活中利用新能源的产品___________;

(3)中学生应具备责任担当,践行“低碳”生活理念,请写出一条具体做法:____________。

16.某实验小组用如图实验验证二氧化碳性质,将二氧化碳气体通入塑料瓶中,回答下列问题:

(1)观察到短蜡烛熄灭后关闭K,片刻后长蜡烛熄灭,由此可知二氧化碳具有的物理性质是:_______;

(2)观察到瓶内湿润的紫色石蕊纸花变红,并不能说 湿润紫色明二氧化碳与水反应,为什么?__________。

17.用下图所示实验(夹持仪器已略去)研究CO2的性质。

(1)玻璃管中,观察到干燥的紫色石蕊纸花不变色,湿润的紫色石蕊纸花变红,玻璃管中实验的目的是_________。

(2)小烧杯中,观察到蜡烛由低到高依次熄灭,说明二氧化碳具有的性质是_________。

18.认真阅读下列材料,回答有关问题。

“碳捕捉与封存”是我国的一项先进技术。我国能源消耗的70%来自煤炭,每秒有100吨煤在燃烧,年消耗量超过30亿吨。如果任由煤炭资源在诸多领域利用,将对大气、河流、土地产生污染,温室效应增强。为实现节能减排、绿色环保,我国政府举全国之力,积极倡导并大力发展新的绿色经济。比如:电厂中的煤在极高的温度下充分燃烧,会产生大量,每年的排放量大约1600万吨,运用“碳捕捉与封存”技术,这些将不会进入大气。被封存的有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、灭火等,以此来消除资源的巨大浪费。我国正以超世界一流的目光发展经济,完善环保体制。

(1)“碳捕捉与封存”技术有利于控制______的加剧。

(2)有许多用途,写出其中的一条______。

(3)若将封入蓄水层中会发生反应,生成______(填化学式)。

参考答案

一、自然界的二氧化碳

1. 大气中二氧化碳产生途径有化石燃料的燃烧、动植物的呼吸作用、微生物的分解作用等,消耗途径有绿色植物的光合作用等。

2. 空气中二氧化碳的含量升高,能引发的环境问题时 温室效应 。

二、二氧化碳的奇妙变化

3. 通常情况下,二氧化碳是无色无味气体,能溶于水,密度比空气大。固体二氧化碳俗称干冰,升华时能吸收热量,可以用于人工降雨等。

4. 将二氧化碳气体通入盛有紫色石蕊试液的试管中,溶液变成红色,原因是二氧化碳+水→碳酸 ,用酒精灯加热试管中的碳酸溶液,溶液变成紫色,原因是碳酸→二氧化碳+水。

5. 将二氧化碳气体通入澄清的石灰水中,可以看到澄清石灰水变浑浊,表达式为二氧化碳+氢氧化钙→碳酸钙+水。

6. 固体二氧化碳俗名叫干冰,用途有:①人工降雨,②舞台云雾,③制冷剂

7. 化合反应:两种或两种以上的物质生成一种新物质的反应。

分解反应:一种物质生成两种或两种以上新物质的反应。

【例1】D

【详解】A、植物呼吸作用消耗氧气,放出二氧化碳,选项错误;

B、化石燃料燃烧会消耗氧气,但植物的光合作用会生成氧气,所以化石燃料燃烧不会大幅降低大气中氧气含量,选项错误;

C、植物光合作用可以将大气中的大部分二氧化碳转化为有机物,同时放出氧气,海水还可以吸收大气中的部分二氧化碳,选项错误;

D、碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化,选项正确,故选D。

【变式1-1】C

【详解】A、绿色植物光合作用吸收CO2释放O2,故A正确;

B、动、植物呼吸作用吸收O2释放CO2,故B正确;

C、用石灰水吸收空气中过量的CO2,但是氢氧化钙吸收二氧化碳量少,不足以解决温室效应,故C错误;

D、提倡“低碳生活”,可以为节能减排做贡献,故D正确。故选C。

【变式1-2】B

【详解】A、化石燃料生成二氧化碳,需要氧气支持燃烧,所以氧元素也参与了碳循环,此选项正确;

B、 CO2虽然溶于水能形成燃烧,但当pH<5.6时才是酸雨,此选项错误;

C、绿色植物的光合作用可吸收CO2,此选项正确;

D、根据图给信息可知,动植物遗体被微生物分解可产生CO2,此选项正确。

故选B。

【例2】C

【详解】A、步骤①中向干燥的紫色石蕊纸花上喷水,纸花不变色,说明水不能使紫色石蕊纸花变色,不符合题意;

B、步骤②中二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,故纸花由紫色变为红色,不符合题意;

C、步骤①中说明水不能使紫色石蕊试液变色,但是步骤②中不能说明二氧化碳与水发生了反应,因为还可能是二氧化碳使紫色石蕊试液变色,还需设计实验证明二氧化碳不能使紫色石蕊试液变色,符合题意;

D、碳酸不稳定,易分解生成二氧化碳和水,故将实验后的纸花长期放置在空气中,纸花由红色又变为紫色,不符合题意。故选C。

【变式2-1】D

【详解】A、二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,密度比空气大,故实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭,不符合题意;

B、实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭,蜡烛熄灭,说明一般情况下,二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,低处蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,不符合题意;

C、实验②中二氧化碳不能使干燥的紫色石蕊纸花变色,实验③中纸花喷水后放入二氧化碳中,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,不符合题意;

D、实验②中纸花不变红,说明二氧化碳不能使紫色石蕊变色,实验③中纸花变红,说明二氧化碳和水发生了反应生成了酸性物质,故通过实验②③可得出二氧化碳和水发生了反应,并生成酸性物质,仅仅通过实验③无法验证,符合题意。故选D。

【变式2-2】 (1)缓慢(2)瓶子变瘪,澄清石灰水变浑浊(3) 与反应生成碳酸

【详解】(1)若倾倒二氧化碳太快,二氧化碳的气流过大,容易使上面的蜡烛先熄灭,导致实验失败,所以实验A应缓慢倾倒 CO2 气体;

(2)实验B,向装满 CO2 的软塑料瓶中倾倒约三分之一体积的澄清石灰水,迅速盖好瓶塞,振荡,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,观察到的现象是瓶子变瘪,澄清石灰水变浑浊;

(3)二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸显酸性,使紫色石蕊小花变红色。

1. B

【详解】A、工业废水经处理达标后排放,可以防止水体污染,有利于环境保护,故选项做法符合这一主题;

B、化工厂加高烟囱排放废气,不会减少空气污染,反而能增大污染物的扩散范围,造成更大面的污染,故选项做法不符合这一主题;

C、开发新能源,替代化石燃料,实现节能减排,可以减少污染物的排放,有利于保护环境,故选项做法符合这一主题;

D、积极植树造林,严禁乱砍乱伐,有利于保护环境,促进达成“碳中和”目标,故选项做法符合这一主题。故选B。

2. C

【详解】干冰是固体二氧化碳,而冰是固态的水,要注意区分两者。故选C。

3. C

【详解】A、绿色植物通过光合作用将二氧化碳合成有机物,故使用CO2可以增加产量,选项正确,不符合题意;

B、绿色植物光合作用过程中将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,故使用CO2期间可以大量浇水,选项正确,不符合题意;

C、二氧化碳不能供给呼吸,但植物光合作用会消耗二氧化碳生成氧气,产生的氧气能够供给呼吸,故人进入大棚时不会出现窒息现象,选项错误,符合题意;

D、将CO2发生器吊起来使用,产生的二氧化碳由于密度比空气大,会向下飘动,与植物充分接触,促进植物光合作用,选项正确,不符合题意;故选C。

4. C

【详解】A.硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,两种物质生成一种物质,属于化合反应,不符合题意;

B.石蜡在空气中燃烧生成二氧化碳,水等等物质,属于氧化反应,不符合题意;

C.实验室用氯酸钾在二氧化锰催化条件下制取氧气,由一种物质反应生成多种物质,属于分解反应,符合题意;

D.红磷在空气中燃烧生成五氧化二磷,两种物质生成一种物质,属于化合反应,不符合题意。

故选:C。

5. A

【详解】A、由两种或两种以上的物质发生化学反应生成另一种物质的反应是化合反应。该反应是由两种物质生成一种物质的反应,属于化合反应,此选项符合题意;

B、该反应的反应物和生成物都是两种,不属于化合反应,此选项不符合题意;

C、该反应的反应物和生成物都是两种,不属于化合反应,此选项不符合题意;

D、该反应是一种物质生成两种物质,不属于化合反应,此选项不符合题意。故选:A。

6. B

【详解】A、干冰易升华吸热是二氧化碳的物理性质,干冰用于人工降雨就是运用了干冰的物理性质,不符合题意;

B、干冰用于灭火运用二氧化碳的密度比空气密度大的物理性质、以及二氧化碳不燃烧也不支持燃烧的化学性质,符合题意;

C、保存食物利用了干冰易升华吸热的物理性质,不符合题意;

D、舞台“雾气缭绕”利用了干冰易升华吸热,使空气中的水蒸气液化为小水滴的物理性质,不符合题意。

故选B。

7. D

【详解】石灰水中的溶质是氢氧化钙,能与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙和水;碳酸钙是一种白色固体,难溶于水,故长期盛石灰水的瓶子内壁上常附有一层白膜。故选:D。

8. D

【详解】A、分子是保持物质和想象中的最小微粒,超临界CO2流体也是由二氧化碳分子构成,故化学性质不变,故不能燃烧,正确;

B、超临界CO2流体是CO2呈现的一种状态,正确;

C、超临界CO2流体是一种和水相似,能阻燃、溶解能力强的绿色环保溶剂,故可取代多种有毒、易燃的溶剂,正确;

D、分子构成相同,是一种与干冰化学性质相同的物质,错误。故选D。

9. C

【详解】A、软塑料瓶变瘪说明二氧化碳能溶于水,不能证明二氧化碳能与水反应,故A选项不符合题意;

B、“蜡烛熄灭”说明二氧化碳二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,“自下而上”说明二氧化碳密度比空气大,故B选项不符合题意;

C、酸性溶液能使紫色石蕊溶液变红,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊溶液变红,故C选项符合题意;

D、加热通入二氧化碳的石蕊溶液,碳酸不稳定,受热易分解,生成水和二氧化碳,该反应的反应物为一种,生成物为两种,符合“一变多”的特征,属于分解反应;也不是氧化反应;故D选项不符合题意。

故选C。

10. D

【详解】A、反应④⑤⑥均是物质与氧气的反应,均属于氧化反应,不符合题意;

B、反应①为过氧化氢在二氧化锰的催化下分解为水和氧气,反应③为氯酸钾在二氧化锰的催化下受热分解生成氯化钾和氧气,在这两个反应中,二氧化锰均是催化剂,均起到催化作用,不符合题意;

C、反应①为过氧化氢在二氧化锰的催化下分解为水和氧气,反应②为高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应③为氯酸钾在二氧化锰的催化下受热分解生成氯化钾和氧气,这三个反应均符合“一变多”的特点,均属于分解反应,不符合题意;

D、反应④中碳在空气中燃烧生成二氧化碳,二氧化碳是气体,化学反应前后,压强变化不大,无法测定空气中氧气的含量,反应⑤中磷燃烧消耗氧气,且生成物是固体,可以用来测定空气中氧气的含量,反应⑥中铁在空气中不能燃烧,无法用来测定空气中氧气的含量,符合题意。故选D。

11. A

【详解】A.二氧化碳没有毒性,可用作科学实验和工业生产的保护气,故选项中性质和用途的对应关系错误,符合题意;

B.二氧化碳能参与植物光合作用,可做农业生产中的气体肥料,故选项中性质和用途的对应关系正确,不符合题意;

C.固体二氧化碳叫作干冰,升华时吸热,用于人工降雨,故选项中性质和对应关系正确,不符合题意;

D.二氧化碳既不燃烧,也不支持燃烧,可用于灭火,故选项中性质和对应关系正确,不符合题意,故选A。

12. B

【详解】A、空气中氧气约占空气体积的21%,则图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数,该选项分析合理;

B、结合前面分析可知,曲线2为二氧化碳浓度的变化体积分数,由图可知,当氧气浓度为15.6%、二氧化碳浓度为3.8%之后,曲线浓度不变,则说明蜡烛此时已经熄灭,则蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中不能燃烧,该选项分析不合理;

C、蜡烛熄灭时,氧气浓度为15.6%,则蜡烛熄灭的原因也可能为产生的二氧化碳导致,该选项分析合理;

D、蜡烛燃烧放热,装置中的气体膨胀,则O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化,该选项分析合理。故选B。

13. B

【详解】A、超临界CO2是指温度与压强达到一定值时, CO2 形成气态与液态交融在一起的流体,它由二氧化碳一种物质组成,属于纯净物,不符合题意;

B、超临界 CO2 流体溶解能力强,被誉为“绿色环保溶剂”,且二氧化碳无毒,不燃烧、不支持燃烧,故可代替许多有毒、易燃的溶剂,符合题意;

C、超临界 CO2 流体和普通二氧化碳均是由二氧化碳分子构成,分子构成相同,故化学性质相同,不符合题意;

D、超临界 CO2 流体是二氧化碳的一种特殊状态,大量使用,会导致温室效应,不符合题意。

故选B。

14. C

【详解】A、用于测定空气中氧气含量的物质必须满足:只与空气中的氧气反应,且产物为固体,选项中只有铜和磷可以,选项错误,不符合题意;

B、选项中与氧气反应发出白光的只有碳和镁,生成黑色固体的只有铜和铁,选项错误,不符合题意;

C、化合反应是指两种或两种以上物质反应生成一种物质的反应,选项中氢气、碳、铜、镁、铁、磷与氧气反应分别生成水、二氧化碳、氧化铜、氧化镁、四氧化三铁、五氧化二磷,符合化合反应的特点“多变一”,选项正确,符合题意;

D、选项中碳和氢气燃烧时集气瓶底部无需加少量水防止炸裂,选项错误,不符合题意。故选C。

15. (1)温室效应(2)太阳能路灯等(答案合理即可)(3)出门乘坐公交车或少用一次性筷子(答案合理即可)

【详解】(1)温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。 所以二氧化碳的大量排放造成的主要环境问题是温室效应加剧或全球气候变暖等。

(2)生活中常用的新能源产品例如:太阳能热水器,太阳能路灯等。

(3)中学生应具备责任担当,日常生活中应做到随手关灯,双面使用纸张,使用节能灯或出门多乘坐公交车等,以践行“低碳”生活理念。

16. (1)二氧化碳密度比空气大

(2)还有可能是二氧化碳使紫色石蕊纸花变红

【详解】(1)观察到短蜡烛熄灭后,关闭K,片刻后长蜡烛熄灭,蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,短蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,密度不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质;

(2)观察到瓶内a、b两处湿润的石蕊纸花依次变红,并不能说明二氧化碳与水发生反应,因为还可能是二氧化碳使紫色石蕊纸花变红,故还应设计实验验证二氧化碳不能使紫色石蕊试液变红。

17. (1)证明CO2能与水反应生成碳酸

(2)二氧化碳的密度比空气的大、不支持燃烧、不燃烧

【详解】(1)玻璃管中,观察到干燥的紫色石蕊纸花不变色,说明二氧化碳不能使紫色石蕊纸花变红,湿润的紫色石蕊试纸没有变红,说明水不能使紫色石蕊试纸变红,湿润的紫色石蕊纸花遇二氧化碳变红,说明水和二氧化碳反应生成新的物质使紫色石蕊纸花变红,玻璃管中实验的目的是证明CO2能与水反应生成碳酸;

(2)小烧杯中,观察到蜡烛由低到高依次熄灭,说明二氧化碳具有的性质是二氧化碳的密度比空气的大、不支持燃烧、不燃烧。

18. (1)温室效应

(2)用于食品保鲜(或气体肥料、冷藏食物、灭火等)

(3)

【详解】(1)二氧化碳是导致温室效应的主要气体,“碳捕捉与封存”技术可以吸收二氧化碳,有利于控制温室效应的加剧;

(2)根据文中信息可知,被封存的 CO2 有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、灭火等;

(3)将CO2封入蓄水层中二氧化碳与水反应生成碳酸,生成碳酸的化学式为H2CO3。

2.2 奇妙的二氧化碳(1)

姓名:_________ 班级:_________ 学号:_________

1. 以自然界中的氧循环和碳循环为例,认识物质在自然界中可以相互转化及其对维持人类生活与生态平衡的意义。

2. 认识CO2的主要物理性质和化学性质及其用途;

一、自然界的二氧化碳

1. 大气中二氧化碳产生途径有_________、_________、微生物的分解作用等,消耗途径有_______等。

2. 空气中二氧化碳的含量升高,能引发的环境问题时_________。

二、二氧化碳的奇妙变化

3. 通常情况下,二氧化碳是___色___味气体,___溶于水,密度___。固体二氧化碳俗称___,升华时能吸收热量,可以用于_________等。

4. 将二氧化碳气体通入盛有紫色石蕊试液的试管中,溶液变成___色,原因是________,用酒精灯加热试管中的碳酸溶液,溶液变成___色,原因是________。

5. 将二氧化碳气体通入澄清的石灰水中,可以看到澄清石灰水________,表达式为________________。

6. 固体二氧化碳俗名叫________________,用途有:①________________,②________________,③________________

7. 化合反应:________________________________________

分解反应:________________________________________

【例1】 “碳循环”是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。自然界中“碳循环”“氧循环”如图所示。下列说法正确的是( )

A.植物呼吸作用放出氧气

B.化石燃料燃烧会大幅降低大气中氧气含量

C.植物光合作用可以将大气中全部吸收

D.碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化

【变式1-1】碳循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分,下列有关碳循环的说法错误的是( )

A.绿色植物光合作用吸收释放

B.动、植物呼吸作用吸收释放

C.用石灰水吸收空气中过量的,以解决温室效应

D.提倡“低碳生活”,为节能减排做贡献

【变式1-2】下列关于自然界中碳循环(如图)的说法不正确的是

A.氧元素也参与了碳循环 B.CO2随雨水降下形成酸雨

C.绿色植物的光合作用可吸收CO2 D.动植物遗体被微生物分解可产生CO2

【例2】化学小组的同学利用如图所示装置探究CO2的性质:①向干燥的紫色石蕊纸花上喷水;②将润湿后的紫色石蕊纸花放入盛有CO2的集气瓶中。下列说法错误的是( )

A.步骤①的作用是验证水不能使紫色石蕊纸花变色

B.步骤②的现象是纸花由紫色变为红色

C.该实验能够得出“CO2与H2O发生化学反应”的结论

D.将实验后的纸花长期放置在空气中,纸花由红色又变为紫色

【变式2-1】用下图装置验证二氧化碳的性质(图中小花为干燥的紫色石蕊纸花)。下列说法不正确的是( )

A.实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭

B.实验①可验证“CO2密度比空气大”“一般情况下,CO2不燃烧且不支持燃烧”

C.实验②中纸花不变红,实验③纸花放入CO2中变红色

D.实验③可验证CO2和H2O发生了化学反应并生成酸性物质

【变式2-2】小致同学为探究二氧化碳的性质,设计了下列实验。回答问题:

(1)实验A应______(填“缓慢”或“快速”)倾倒气体;

(2)实验B,向装满的软塑料瓶中倾倒约体积的澄清石灰水,迅速盖好瓶塞,振荡,观察到的现象是______;

(3)实验C中湿润的石蕊小花变红,原因是______。

1. 2023年6月5日为世界环境日。我国今年环境日的主题为“建设人与自然和谐共生的现代化”。下列做法不符合这一主题的是( )

A.工业废水经处理达标后排放

B.化工厂加高烟囱排放废气

C.开发新能源,替代化石燃料,实现节能减排

D.积极植树造林,严禁乱砍乱伐,促进达成“碳中和”目标

2.干冰的主要成分是( )

A.SO2 B.CO C.CO2 D.H2O

3.大棚蔬菜种植时,经常使用CO2作气体肥料,以下说法不正确的是 ( )

A.使用CO2可以增加产量

B.使用CO2期间可以大量浇水

C.人进去时,要先通风防窒息

D.CO2发生器要吊起来使用,因为CO2密度比空气大

4.下列反应属于分解反应的是( )

A.硫在氧气中燃烧 B.石蜡在空气中燃烧

C.实验室用氯酸钾和二氧化锰制取氧气 D.红磷在空气中燃烧

5.下列化学反应中属于化合反应的是( )

A.硫+氧气二氧化硫 B.锌+盐酸→氯化锌+氢气

C.石蜡+氧气二氧化碳+水 D.氧化汞→氧气+汞

6.干冰是白色块状或片状的二氧化碳,下列干冰的用途涉及其化学性质的是( )

A.人工降雨 B.无水灭火 C.保存食物 D.舞台“雾气缭绕”

7.久盛石灰水的试剂瓶内壁上常附有一层白膜,这层白膜的主要成分是( )

A.氧化钙 B.氢氧化钙 C.硫酸钙 D.碳酸钙

8.超临界态是物质的一种新状态.已知超临界流体是一种和水相似、能阻燃、溶解能力强的绿色环保溶剂.下列有关超临界流体的说法错误的是( )

A.不能燃烧 B.是呈现的一种状态

C.可取代多种有毒、易燃的溶剂 D.是一种与化学性质不同的物质

9.下列实验现象与解释或结论相符的是( )

A. 软塑料瓶变瘪可以充分说明二氧化碳能与水反应

B. 蜡烛自下而上依次熄灭只能说明二氧化碳不燃烧也不支持燃烧

C. 紫色石蕊溶液变红是因为生成了碳酸的缘故

D. 发生的反应既是氧化反应又是化合反应

10.如图是氧气的制取和性质的相关知识网络(反应条件部分省略),下列有关说法不正确的是( )

A.反应④⑤⑥均属于氧化反应

B.反应①③中MnO2的作用均为催化作用

C.反应①②③均属于分解反应

D.反应④⑤⑥都可以用来测定空气中氧气的含量

11.物质的性质决定物质的用途。下列关于 CO2的性质和用途的对应关系中,不正确的是( )

选项 性质 用途

A 化学性质稳定,没有毒性 工业生产的重要原料

B 能参与植物光合作用 可做农业生产中的气体肥料

C 固体二氧化碳叫作干冰,升华时吸热 用于人工降雨

D 既不燃烧,也不支持燃烧 灭火

A.A B.B C.C D.D

12.利用图1传感器采集蜡烛燃烧过程中O2和CO2浓度的变化,实验过程中采集到的数据如图2,以探究蜡烛熄灭的原因。以下分析不合理的是( )

A.图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数

B.燃着的蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中保持燃烧

C.蜡烛熄灭的原因可能是燃烧过程中产生一定浓度的CO2导致

D.蜡烛燃烧初期,O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化

13.超临界是指温度与压强达到一定值时,形成气态与液态交融在一起的流体。研究发现超临界流体溶解能力强,被誉为“绿色环保溶剂”。下列关于超临界流体的说法合理的是( )

A.它是一种气态与液态的混合物 B.它可代替许多有毒、易燃的溶剂

C.它与普通二氧化碳化学性质不同 D.它的大量使用不会引起环境问题

14. 2023年中国一中亚峰会的会标以六色石榴花形象设计。如图所示,六朵花瓣中的物质均能与氧气反应,下列关于六个反应的说法正确的是( )

A.均能用于测定空气中氧气含量 B.均发出白光并生成黑色固体

C.均属于化合反应 D.集气瓶底部均需加少量水,防止炸裂

15. “碳达峰”是我国承诺在2030年前,的排放不再增长,到2060年,针对排放的,要采取各种方式全面抵消掉,这就是“碳中和”。

(1)二氧化碳的大量排放造成的主要环境问题是__________________;

(2)在“碳达峰”到来前,我国需调整能源结构,请举一例生活中利用新能源的产品___________;

(3)中学生应具备责任担当,践行“低碳”生活理念,请写出一条具体做法:____________。

16.某实验小组用如图实验验证二氧化碳性质,将二氧化碳气体通入塑料瓶中,回答下列问题:

(1)观察到短蜡烛熄灭后关闭K,片刻后长蜡烛熄灭,由此可知二氧化碳具有的物理性质是:_______;

(2)观察到瓶内湿润的紫色石蕊纸花变红,并不能说 湿润紫色明二氧化碳与水反应,为什么?__________。

17.用下图所示实验(夹持仪器已略去)研究CO2的性质。

(1)玻璃管中,观察到干燥的紫色石蕊纸花不变色,湿润的紫色石蕊纸花变红,玻璃管中实验的目的是_________。

(2)小烧杯中,观察到蜡烛由低到高依次熄灭,说明二氧化碳具有的性质是_________。

18.认真阅读下列材料,回答有关问题。

“碳捕捉与封存”是我国的一项先进技术。我国能源消耗的70%来自煤炭,每秒有100吨煤在燃烧,年消耗量超过30亿吨。如果任由煤炭资源在诸多领域利用,将对大气、河流、土地产生污染,温室效应增强。为实现节能减排、绿色环保,我国政府举全国之力,积极倡导并大力发展新的绿色经济。比如:电厂中的煤在极高的温度下充分燃烧,会产生大量,每年的排放量大约1600万吨,运用“碳捕捉与封存”技术,这些将不会进入大气。被封存的有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、灭火等,以此来消除资源的巨大浪费。我国正以超世界一流的目光发展经济,完善环保体制。

(1)“碳捕捉与封存”技术有利于控制______的加剧。

(2)有许多用途,写出其中的一条______。

(3)若将封入蓄水层中会发生反应,生成______(填化学式)。

参考答案

一、自然界的二氧化碳

1. 大气中二氧化碳产生途径有化石燃料的燃烧、动植物的呼吸作用、微生物的分解作用等,消耗途径有绿色植物的光合作用等。

2. 空气中二氧化碳的含量升高,能引发的环境问题时 温室效应 。

二、二氧化碳的奇妙变化

3. 通常情况下,二氧化碳是无色无味气体,能溶于水,密度比空气大。固体二氧化碳俗称干冰,升华时能吸收热量,可以用于人工降雨等。

4. 将二氧化碳气体通入盛有紫色石蕊试液的试管中,溶液变成红色,原因是二氧化碳+水→碳酸 ,用酒精灯加热试管中的碳酸溶液,溶液变成紫色,原因是碳酸→二氧化碳+水。

5. 将二氧化碳气体通入澄清的石灰水中,可以看到澄清石灰水变浑浊,表达式为二氧化碳+氢氧化钙→碳酸钙+水。

6. 固体二氧化碳俗名叫干冰,用途有:①人工降雨,②舞台云雾,③制冷剂

7. 化合反应:两种或两种以上的物质生成一种新物质的反应。

分解反应:一种物质生成两种或两种以上新物质的反应。

【例1】D

【详解】A、植物呼吸作用消耗氧气,放出二氧化碳,选项错误;

B、化石燃料燃烧会消耗氧气,但植物的光合作用会生成氧气,所以化石燃料燃烧不会大幅降低大气中氧气含量,选项错误;

C、植物光合作用可以将大气中的大部分二氧化碳转化为有机物,同时放出氧气,海水还可以吸收大气中的部分二氧化碳,选项错误;

D、碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化,选项正确,故选D。

【变式1-1】C

【详解】A、绿色植物光合作用吸收CO2释放O2,故A正确;

B、动、植物呼吸作用吸收O2释放CO2,故B正确;

C、用石灰水吸收空气中过量的CO2,但是氢氧化钙吸收二氧化碳量少,不足以解决温室效应,故C错误;

D、提倡“低碳生活”,可以为节能减排做贡献,故D正确。故选C。

【变式1-2】B

【详解】A、化石燃料生成二氧化碳,需要氧气支持燃烧,所以氧元素也参与了碳循环,此选项正确;

B、 CO2虽然溶于水能形成燃烧,但当pH<5.6时才是酸雨,此选项错误;

C、绿色植物的光合作用可吸收CO2,此选项正确;

D、根据图给信息可知,动植物遗体被微生物分解可产生CO2,此选项正确。

故选B。

【例2】C

【详解】A、步骤①中向干燥的紫色石蕊纸花上喷水,纸花不变色,说明水不能使紫色石蕊纸花变色,不符合题意;

B、步骤②中二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,故纸花由紫色变为红色,不符合题意;

C、步骤①中说明水不能使紫色石蕊试液变色,但是步骤②中不能说明二氧化碳与水发生了反应,因为还可能是二氧化碳使紫色石蕊试液变色,还需设计实验证明二氧化碳不能使紫色石蕊试液变色,符合题意;

D、碳酸不稳定,易分解生成二氧化碳和水,故将实验后的纸花长期放置在空气中,纸花由红色又变为紫色,不符合题意。故选C。

【变式2-1】D

【详解】A、二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,密度比空气大,故实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭,不符合题意;

B、实验①中低处蜡烛先熄灭,高处蜡烛后熄灭,蜡烛熄灭,说明一般情况下,二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,低处蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,不符合题意;

C、实验②中二氧化碳不能使干燥的紫色石蕊纸花变色,实验③中纸花喷水后放入二氧化碳中,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊试液变红,不符合题意;

D、实验②中纸花不变红,说明二氧化碳不能使紫色石蕊变色,实验③中纸花变红,说明二氧化碳和水发生了反应生成了酸性物质,故通过实验②③可得出二氧化碳和水发生了反应,并生成酸性物质,仅仅通过实验③无法验证,符合题意。故选D。

【变式2-2】 (1)缓慢(2)瓶子变瘪,澄清石灰水变浑浊(3) 与反应生成碳酸

【详解】(1)若倾倒二氧化碳太快,二氧化碳的气流过大,容易使上面的蜡烛先熄灭,导致实验失败,所以实验A应缓慢倾倒 CO2 气体;

(2)实验B,向装满 CO2 的软塑料瓶中倾倒约三分之一体积的澄清石灰水,迅速盖好瓶塞,振荡,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,观察到的现象是瓶子变瘪,澄清石灰水变浑浊;

(3)二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸显酸性,使紫色石蕊小花变红色。

1. B

【详解】A、工业废水经处理达标后排放,可以防止水体污染,有利于环境保护,故选项做法符合这一主题;

B、化工厂加高烟囱排放废气,不会减少空气污染,反而能增大污染物的扩散范围,造成更大面的污染,故选项做法不符合这一主题;

C、开发新能源,替代化石燃料,实现节能减排,可以减少污染物的排放,有利于保护环境,故选项做法符合这一主题;

D、积极植树造林,严禁乱砍乱伐,有利于保护环境,促进达成“碳中和”目标,故选项做法符合这一主题。故选B。

2. C

【详解】干冰是固体二氧化碳,而冰是固态的水,要注意区分两者。故选C。

3. C

【详解】A、绿色植物通过光合作用将二氧化碳合成有机物,故使用CO2可以增加产量,选项正确,不符合题意;

B、绿色植物光合作用过程中将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,故使用CO2期间可以大量浇水,选项正确,不符合题意;

C、二氧化碳不能供给呼吸,但植物光合作用会消耗二氧化碳生成氧气,产生的氧气能够供给呼吸,故人进入大棚时不会出现窒息现象,选项错误,符合题意;

D、将CO2发生器吊起来使用,产生的二氧化碳由于密度比空气大,会向下飘动,与植物充分接触,促进植物光合作用,选项正确,不符合题意;故选C。

4. C

【详解】A.硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,两种物质生成一种物质,属于化合反应,不符合题意;

B.石蜡在空气中燃烧生成二氧化碳,水等等物质,属于氧化反应,不符合题意;

C.实验室用氯酸钾在二氧化锰催化条件下制取氧气,由一种物质反应生成多种物质,属于分解反应,符合题意;

D.红磷在空气中燃烧生成五氧化二磷,两种物质生成一种物质,属于化合反应,不符合题意。

故选:C。

5. A

【详解】A、由两种或两种以上的物质发生化学反应生成另一种物质的反应是化合反应。该反应是由两种物质生成一种物质的反应,属于化合反应,此选项符合题意;

B、该反应的反应物和生成物都是两种,不属于化合反应,此选项不符合题意;

C、该反应的反应物和生成物都是两种,不属于化合反应,此选项不符合题意;

D、该反应是一种物质生成两种物质,不属于化合反应,此选项不符合题意。故选:A。

6. B

【详解】A、干冰易升华吸热是二氧化碳的物理性质,干冰用于人工降雨就是运用了干冰的物理性质,不符合题意;

B、干冰用于灭火运用二氧化碳的密度比空气密度大的物理性质、以及二氧化碳不燃烧也不支持燃烧的化学性质,符合题意;

C、保存食物利用了干冰易升华吸热的物理性质,不符合题意;

D、舞台“雾气缭绕”利用了干冰易升华吸热,使空气中的水蒸气液化为小水滴的物理性质,不符合题意。

故选B。

7. D

【详解】石灰水中的溶质是氢氧化钙,能与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙和水;碳酸钙是一种白色固体,难溶于水,故长期盛石灰水的瓶子内壁上常附有一层白膜。故选:D。

8. D

【详解】A、分子是保持物质和想象中的最小微粒,超临界CO2流体也是由二氧化碳分子构成,故化学性质不变,故不能燃烧,正确;

B、超临界CO2流体是CO2呈现的一种状态,正确;

C、超临界CO2流体是一种和水相似,能阻燃、溶解能力强的绿色环保溶剂,故可取代多种有毒、易燃的溶剂,正确;

D、分子构成相同,是一种与干冰化学性质相同的物质,错误。故选D。

9. C

【详解】A、软塑料瓶变瘪说明二氧化碳能溶于水,不能证明二氧化碳能与水反应,故A选项不符合题意;

B、“蜡烛熄灭”说明二氧化碳二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,“自下而上”说明二氧化碳密度比空气大,故B选项不符合题意;

C、酸性溶液能使紫色石蕊溶液变红,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸显酸性,能使紫色石蕊溶液变红,故C选项符合题意;

D、加热通入二氧化碳的石蕊溶液,碳酸不稳定,受热易分解,生成水和二氧化碳,该反应的反应物为一种,生成物为两种,符合“一变多”的特征,属于分解反应;也不是氧化反应;故D选项不符合题意。

故选C。

10. D

【详解】A、反应④⑤⑥均是物质与氧气的反应,均属于氧化反应,不符合题意;

B、反应①为过氧化氢在二氧化锰的催化下分解为水和氧气,反应③为氯酸钾在二氧化锰的催化下受热分解生成氯化钾和氧气,在这两个反应中,二氧化锰均是催化剂,均起到催化作用,不符合题意;

C、反应①为过氧化氢在二氧化锰的催化下分解为水和氧气,反应②为高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应③为氯酸钾在二氧化锰的催化下受热分解生成氯化钾和氧气,这三个反应均符合“一变多”的特点,均属于分解反应,不符合题意;

D、反应④中碳在空气中燃烧生成二氧化碳,二氧化碳是气体,化学反应前后,压强变化不大,无法测定空气中氧气的含量,反应⑤中磷燃烧消耗氧气,且生成物是固体,可以用来测定空气中氧气的含量,反应⑥中铁在空气中不能燃烧,无法用来测定空气中氧气的含量,符合题意。故选D。

11. A

【详解】A.二氧化碳没有毒性,可用作科学实验和工业生产的保护气,故选项中性质和用途的对应关系错误,符合题意;

B.二氧化碳能参与植物光合作用,可做农业生产中的气体肥料,故选项中性质和用途的对应关系正确,不符合题意;

C.固体二氧化碳叫作干冰,升华时吸热,用于人工降雨,故选项中性质和对应关系正确,不符合题意;

D.二氧化碳既不燃烧,也不支持燃烧,可用于灭火,故选项中性质和对应关系正确,不符合题意,故选A。

12. B

【详解】A、空气中氧气约占空气体积的21%,则图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数,该选项分析合理;

B、结合前面分析可知,曲线2为二氧化碳浓度的变化体积分数,由图可知,当氧气浓度为15.6%、二氧化碳浓度为3.8%之后,曲线浓度不变,则说明蜡烛此时已经熄灭,则蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中不能燃烧,该选项分析不合理;

C、蜡烛熄灭时,氧气浓度为15.6%,则蜡烛熄灭的原因也可能为产生的二氧化碳导致,该选项分析合理;

D、蜡烛燃烧放热,装置中的气体膨胀,则O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化,该选项分析合理。故选B。

13. B

【详解】A、超临界CO2是指温度与压强达到一定值时, CO2 形成气态与液态交融在一起的流体,它由二氧化碳一种物质组成,属于纯净物,不符合题意;

B、超临界 CO2 流体溶解能力强,被誉为“绿色环保溶剂”,且二氧化碳无毒,不燃烧、不支持燃烧,故可代替许多有毒、易燃的溶剂,符合题意;

C、超临界 CO2 流体和普通二氧化碳均是由二氧化碳分子构成,分子构成相同,故化学性质相同,不符合题意;

D、超临界 CO2 流体是二氧化碳的一种特殊状态,大量使用,会导致温室效应,不符合题意。

故选B。

14. C

【详解】A、用于测定空气中氧气含量的物质必须满足:只与空气中的氧气反应,且产物为固体,选项中只有铜和磷可以,选项错误,不符合题意;

B、选项中与氧气反应发出白光的只有碳和镁,生成黑色固体的只有铜和铁,选项错误,不符合题意;

C、化合反应是指两种或两种以上物质反应生成一种物质的反应,选项中氢气、碳、铜、镁、铁、磷与氧气反应分别生成水、二氧化碳、氧化铜、氧化镁、四氧化三铁、五氧化二磷,符合化合反应的特点“多变一”,选项正确,符合题意;

D、选项中碳和氢气燃烧时集气瓶底部无需加少量水防止炸裂,选项错误,不符合题意。故选C。

15. (1)温室效应(2)太阳能路灯等(答案合理即可)(3)出门乘坐公交车或少用一次性筷子(答案合理即可)

【详解】(1)温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。 所以二氧化碳的大量排放造成的主要环境问题是温室效应加剧或全球气候变暖等。

(2)生活中常用的新能源产品例如:太阳能热水器,太阳能路灯等。

(3)中学生应具备责任担当,日常生活中应做到随手关灯,双面使用纸张,使用节能灯或出门多乘坐公交车等,以践行“低碳”生活理念。

16. (1)二氧化碳密度比空气大

(2)还有可能是二氧化碳使紫色石蕊纸花变红

【详解】(1)观察到短蜡烛熄灭后,关闭K,片刻后长蜡烛熄灭,蜡烛熄灭,说明二氧化碳不燃烧、不支持燃烧,短蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,密度不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质;

(2)观察到瓶内a、b两处湿润的石蕊纸花依次变红,并不能说明二氧化碳与水发生反应,因为还可能是二氧化碳使紫色石蕊纸花变红,故还应设计实验验证二氧化碳不能使紫色石蕊试液变红。

17. (1)证明CO2能与水反应生成碳酸

(2)二氧化碳的密度比空气的大、不支持燃烧、不燃烧

【详解】(1)玻璃管中,观察到干燥的紫色石蕊纸花不变色,说明二氧化碳不能使紫色石蕊纸花变红,湿润的紫色石蕊试纸没有变红,说明水不能使紫色石蕊试纸变红,湿润的紫色石蕊纸花遇二氧化碳变红,说明水和二氧化碳反应生成新的物质使紫色石蕊纸花变红,玻璃管中实验的目的是证明CO2能与水反应生成碳酸;

(2)小烧杯中,观察到蜡烛由低到高依次熄灭,说明二氧化碳具有的性质是二氧化碳的密度比空气的大、不支持燃烧、不燃烧。

18. (1)温室效应

(2)用于食品保鲜(或气体肥料、冷藏食物、灭火等)

(3)

【详解】(1)二氧化碳是导致温室效应的主要气体,“碳捕捉与封存”技术可以吸收二氧化碳,有利于控制温室效应的加剧;

(2)根据文中信息可知,被封存的 CO2 有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、灭火等;

(3)将CO2封入蓄水层中二氧化碳与水反应生成碳酸,生成碳酸的化学式为H2CO3。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质