第1课 中国古代政治制度的形成与发展 同步练习(含解析)统编版高中历史选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 同步练习(含解析)统编版高中历史选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 692.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-14 08:53:33 | ||

图片预览

文档简介

1. 中国古代政治制度的形成与发展

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)中国历史上,大多以山川形便和犬牙交错作为行政区划的两大原则。从秦代开始,两大原则同时并用,但到了元明清时期,犬牙交错原则发展到极致,以致部分行政区划与自然地理区域相背离。这一变化说明( )

A.地域经济发展不平衡 B.现代中国版图的奠定

C.行政区划层级的变动 D.中央集权制度的强化

2.(本题3分)周平王东迁之后,“礼乐征伐自天子出”沦为“礼乐征伐自诸侯出”“礼乐征伐自大夫出”。这一变化客观上

A.扩大了周朝统治区域 B.抑制了私人商业发展

C.加速了国家统一步伐 D.推动了士阶层的崛起

3.(本题3分)秦朝吏员的称谓较为混乱。如啬夫一职,使用较为广泛,有时指国家正式官员,有时指吏员,且不同职责、不同系统的吏员均以啬夫命名的现象也很多。这表明

A.官僚政治具有一定灵活性 B.秦朝政治体制还不够完善

C.皇权专制统治具有随意性 D.国家任用人才具有广泛性

4.(本题3分)公元前276年,楚国“复取秦所拔我江旁十五邑以为郡拒秦”;公元前248年,春申君黄歇提出“淮北地边齐,其事急,请以为郡便”。据此可知,郡的设立( )

A.确立了专制主义中央集权 B.成为各诸侯国的普遍共识

C.推动贵族政治的彻底崩溃 D.为了适应兼并战争的需要

5.(本题3分)《汉书》中记载“典客,秦官,掌诸归义蛮夷”“典属国,秦官,掌蛮夷降者。”下列各项中,有类似功能的中央机构或官职有哪些( )

①汉朝大鸿胪 ②唐朝御史台 ③元朝宣政院 ④清朝理藩院

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

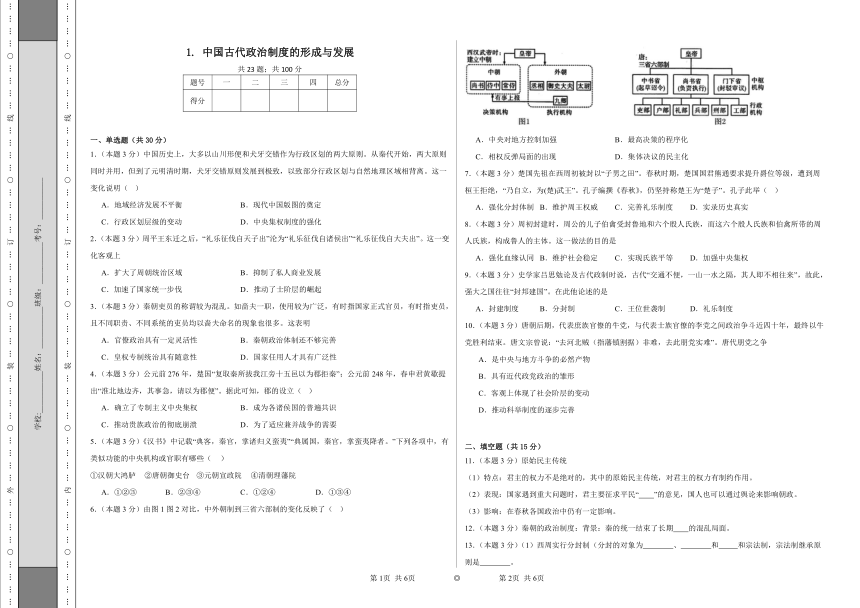

6.(本题3分)由图1图2对比,中外朝制到三省六部制的变化反映了( )

A.中央对地方控制加强 B.最高决策的程序化

C.相权反弹局面的出现 D.集体决议的民主化

7.(本题3分)楚国先祖在西周初被封以“子男之田”。春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝,“乃自立,为(楚)武王”。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为“楚子”。孔子此举( )

A.强化分封体制 B.维护周王权威 C.完善礼乐制度 D.实录历史真实

8.(本题3分)周初封建时,周公的儿子伯禽受封鲁地和六个殷人氏族,而这六个殷人氏族和伯禽所带的周人氏族,构成鲁人的主体。这一做法的目的是

A.强化血缘认同 B.维护社会稳定 C.实现氏族平等 D.加强中央集权

9.(本题3分)史学家吕思勉论及古代政制时说,古代“交通不便,一山一水之隔,其人即不相往来”,故此,强大之国往往“封邦建国”。在此他论述的是

A.封建制度 B.分封制 C.王位世袭制 D.礼乐制度

10.(本题3分)唐朝后期,代表庶族官僚的牛党,与代表士族官僚的李党之间政治争斗近四十年,最终以牛党胜利结束。唐文宗曾说:“去河北贼(指藩镇割据)非难,去此朋党实难”。唐代朋党之争

A.是中央与地方斗争的必然产物

B.具有近代政党政治的雏形

C.客观上体现了社会阶层的变动

D.推动科举制度的逐步完善

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)原始民主传统

(1)特点:君主的权力不是绝对的,其中的原始民主传统,对君主的权力有制约作用。

(2)表现:国家遇到重大问题时,君主要征求平民“ ”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

(3)影响:在春秋各国政治中仍有一定影响。

12.(本题3分)秦朝的政治制度:背景:秦的统一结束了长期 的混乱局面。

13.(本题3分)(1)西周实行分封制(分封的对象为 、 和 和宗法制,宗法制继承原则是 。

(2)秦朝在中央实行 ,三公是指 、太尉和 ;汉武帝将左右亲信近臣组成 ;宋代设 分宰相的行政权、设 分宰相的军权、设 分宰相财权。

(3)元代在地方实行 ,同时设立 ,管辖 和 、青海部分地区。

(4)中国古代选官制度的演进大体经历了 、 和 。

(5)清朝中央设有主管边疆民族事务的机构—— ,雍正年间,在西南地区大规模实行 ,加强了中央对地方的控制。

14.(本题3分)地方行政制度的发展

(1)汉朝:沿袭秦朝的 、 两级制。

①郡设 为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务。

②郡下设 ,县设 或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏。

③汉初地方行政制度中还包括 与 。景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱,不再对中央构成威胁。

(2)东汉晚期:原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成 、 、 三级制。州刺史不仅有 权,还有 权,这就形成 、 的局面。

(3)魏晋南北朝:实行 、 、 三级制。

(4)隋朝:废郡,以州统县,实行州、县二级制。

(5)唐朝:沿用隋制,实行 、 二级制。

①唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的 机构。后来, 变成州、县以上的一级行政实体。

②唐中期以后,在一些战略重地设 统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成 势力。

(6)宋朝:分为 (府、军、监)和 二级,后又改道为 ,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成 、州(府)、县三级制。

(7)元朝

①地方设置 ,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,简称“行省”。后来,行省演变为地方常设的最高一级行政机构,形成了 、 、 、 、 的多级行政制度。

②意义:是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化。

(8)明朝:明初废行中书省,但省的格局并未改变,原行中书省的权力由 、按察使司、 分割。后来,朝廷又向各省派出 、 ,逐渐总揽一省之权。

(9)清朝

①清承明制, 成了一省长官,又设 掌管一省或数省军政大权。

②明清时期,省之下设府(州),府之下设县(州),形成 、 、 三级行政制度。

15.(本题3分)从汉到元专制主义中央集权制度的发展呈现出两大趋势:一是 ,即不断削弱相权,强化皇权;二是 ,即不断削弱地方权力,把地方权力收归中央。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)西周宗法制的最大特点是嫡长子继承制。嫡长子与众子具有血缘上的兄弟关系和政治上的君臣关系。

17.(本题2分)清朝统治者把君主专制制度推到顶峰。皇帝既是最高立法者,又是最高行政长官和最高司法者,不受任何约束和监督。

18.(本题2分)元朝创立的行省制度,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;隋唐时期确立并完善的三省六部制度,是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

19.(本题2分)藩镇割据严重削弱了唐朝的中央集权。( )

20.(本题2分)中国明朝时内阁掌握着国家的行政大权。

四、材料分析题(共45分)

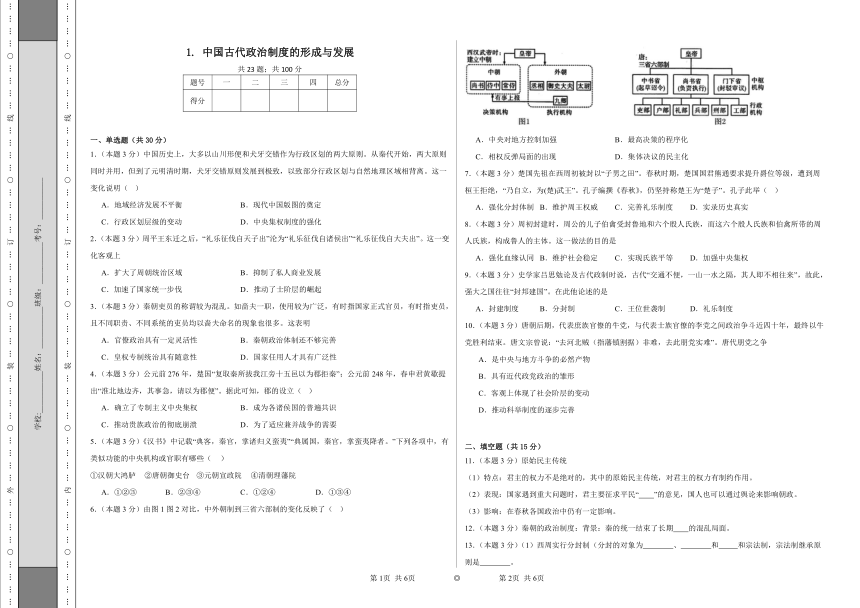

21.(本题15分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

材料二

材料三

朝代 组织机构 作用

明朝 A 无丞相之名,有丞相之实,协助皇帝处理政务,有票拟权。

清朝 B 是处理军国大事的权力枢纽,它的设置标志着皇帝集权发展到顶峰。

(1)说出材料一反映的是我国历史上哪个朝代开创的政治制度。从材料内容看,该朝代分别在中央和地方推行的制度名称。

(2)指出材料二反映的又是哪个朝代的政治制度。该朝代在地方上实行的制度名称。

(3)请补充写出材料三表格中 A 、B 所代表的组织机构名称。综合以上材料并结合所学知识,归纳我国古代中央官制和地方官制演变的趋势。

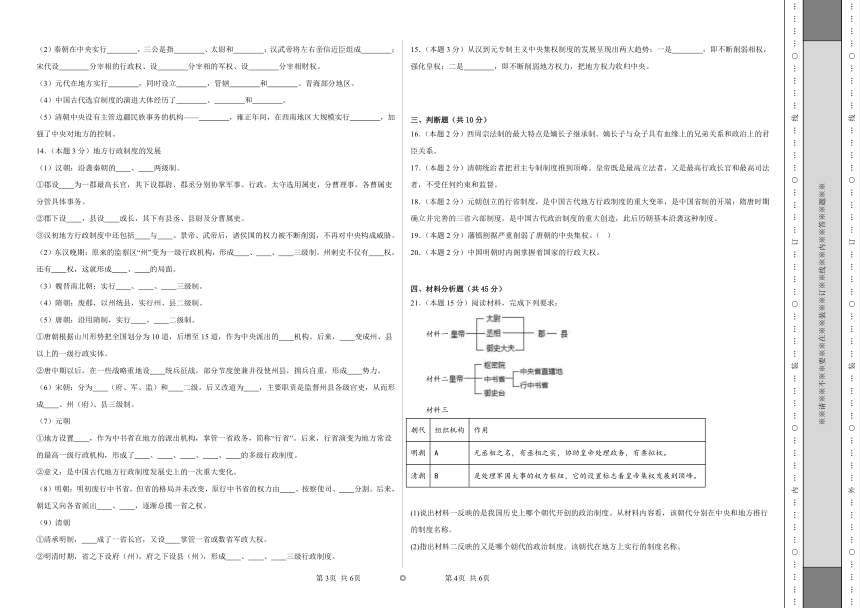

22.(本题15分)睡虎地秦墓竹简,又称睡虎地秦简、云梦秦简,是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简。下列材料摘自秦简中有关秦朝文书制度的相关内容,阅读材料,回答问题。

材料 《内史杂》:“毋敢以火入臧(藏)府、书府中(收藏文书的府库)。”为确保文书的安全,规定不准把火带进书府,书府管理是由专门的官吏来执行的。史是负责文书工作的专职人员。

睡虎地出土的秦简实物图

秦国各级部门都配有专门从事文书工作的史,原来任官并有一定社会地位,但后来犯了罪的人,即使能够书写,也不能担史职。

《金布律》:“都官有秩吏及离官啬夫,养睡虎地出土的秦简实物图各一人,其佐、史与共养。”《秦律杂抄》:吏自佐、史以上负从马、守书私卒(看守文书的随从士卒),令市取钱焉,皆(迁)。

——以上材料节选自睡虎地秦简

(1)根据材料指出秦朝文书制度的特点,分析其作用。

(2)根据材料,简要分析睡虎地秦简的史料价值。

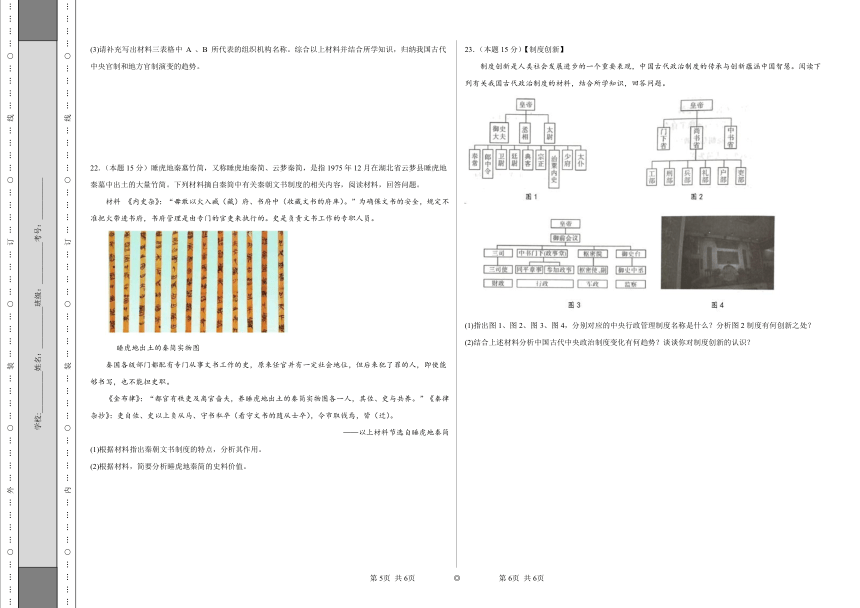

23.(本题15分)【制度创新】

制度创新是人类社会发展进步的一个重要表现,中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧。阅读下列有关我国古代政治制度的材料,结合所学知识,回答问题。

(1)指出图1、图2、图3、图4,分别对应的中央行政管理制度名称是什么?分析图2制度有何创新之处?

(2)结合上述材料分析中国古代中央政治制度变化有何趋势?谈谈你对制度创新的认识?

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】根据材料并结合所学可知,与“山川形便”相比,在地方上实行“犬牙交错”的行政区划有利于避免地方凭借山川河流阻隔形成割据势力,有利于中央充分利用自然条件加强对地方的控制,从而加强中央集权,D项正确;材料无法体现地域经济发展不平衡,排除A项;材料未涉及中国版图问题,排除B项;材料未体现行政区划层级的变动,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”“礼乐征伐自大夫出”,意味着天子的权威受到了诸侯和卿大夫的挑战,宗法分封制走向崩溃,而这客观上推动了士阶层的崛起,故选D。

3.B

【详解】吏员称谓混乱,同一官职名称可以在不同职责或者不同系统使用,说明当时的官僚制度还不够完善,B项正确;官僚政治在秦朝还处于初创时期,由题干中的“称谓较为混乱”可知,不是说官僚政治的灵活性,而是不完善的表现,排除A项;题干只提到吏员称谓混乱的现象,属于官僚政治的范畴,这与皇权专制无关,排除C项;题干提到的是吏员的称谓混乱,而没有提到任用人才的问题,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据题干可知郡的设立与战国时期的战争需要有关,D项正确;战国时期未确立专制主义中央集权制度,排除A项;战国晚期贵族政治未彻底崩溃,排除C项;材料仅体现了楚国的做法,无法得出各诸侯国的反应,排除B项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学可知,材料中的“典客”主要掌管的是少数民族事务,其中汉朝的大鸿胪掌管诸侯及藩属国事务,元朝的宣政院和清朝的理藩院掌管西藏地区的事务,①③④正确,D项正确;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除A项;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除B项;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是汉——唐(中国)。由材料信息并结合所学可知,中外朝制度下,由皇 帝、侍中、常侍组成决策班子,中央决策方面没有明确的决策程序; 三省六部制下,中书省负责起草诏令,门下省负责审核,尚书省则 负责执行,中央决策体现出明确的程序性,由此可见中央决策的程序性增强,B项正确;材料涉及的皇权与相权的矛盾,并不是中央与地方的矛盾,排除A项;无论是中外朝制度还是三省六部制,国家权力都集中于皇帝,相权并没有反弹,排除C项;三省六部制下中枢机构进行了程序性分权,而非事务性分权,且最终决策权仍然归于皇帝,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。据本题材料“春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝,‘乃自立,为(楚)武王’。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为‘楚子’。”并结合所学可知,春秋时期是礼治社会,礼仪是一个国家或者个人最高的行为准则,楚国国君自立为王并没有得到周天子的册封,孔子仍称其为“楚子”,可知孔子此举是在维护周王权威,B项正确;强化分封体制是为了维护周天子的政治权威,排除A项;完善礼乐制度也是为了维护周天子的政治权威,排除C项;真实历史是楚王已经自立为王,而称“楚子”不能体现这一事实,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】周公将伯禽分封到鲁并且与殷商贵族构成鲁人的主体,这有利于对原来殷商管理地区的管理,以维护社会稳定,故B正确;材料与血缘认同无关,排除A项;材料与氏族平等无关,排除C项;西周尚未实现中央集权,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】据题意可知,之所以“封邦建国”是因为山水阻隔,交通不便。结合所学内容可知,这是西周时期实行的分封制,B项正确;封建制度是一种政治制度,由共主或中央王朝给宗室成员、王族和功臣分封领地,其基本形式是封建等级制和庄园制,与题意描述不符,排除A;王位世袭制是权力传承制度,与题意描述的地方行政制度不符,排除C项;礼乐制度是规范社会秩序的制度,也和地方行政管理制度无关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】代表庶族官僚的牛党与代表士族官僚的李党之间政治争斗不是属于中央和地方斗争,故排除A;牛党和李党不具有近代政党政治雏形,两党是封建社会不同阶层的派别,故排除B而选C;D与题意无关,故排除D。

11.“国人”

【详解】据所学可知,国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

12.战争

【详解】据所学可知,秦朝的政治制度:背景:秦的统一结束了长期战争的混乱局面。

13. 王族 功臣 先代贵族 嫡长子继承制 三公九卿制 丞相 御史大夫 中朝/内朝 参知政事 枢密使 三司使 行省制度 宣政院 西藏 四川 世官制 察举制 科举制 理藩院 改土归流

【详解】(1)结合所学知识可知,分封制的对象主要分为王族、功臣和先代贵族;宗法制的继承原则是嫡长子继承制。

(2)结合所学知识可知,秦朝中央推行三公九卿制,其中三公指的是丞相、太尉和御史大夫;汉武帝统治时期为了分割宰相决策权,起用身边亲信组成中朝;在宋朝二府三司制下,参知政事分割的是宰相的行政权,枢密院分割的是宰相的军权,三司使分割的是宰相的财权。

(3)结合所学知识可知,元朝在地方推行行省制,同时设置宣政院管辖西藏、四川及青海部分地区。

(4)结合所学知识可知,中国古代的选官制度经历了世官制、察举制和科举制等阶段。

(5)结合所学知识可知,清朝管理边疆民族事务的机构是理藩院;雍正年间在西南地区大规模推行改土归流,加强了中央集权。

14. 郡 县 太守 县 县令 王国 侯国 州 郡 县 行政 领兵 内轻外重 干弱枝强 州 郡 县 州 县 监察 道 节度使 藩镇割据 州 县 路 路 行中书省 省 路 府 州 县 布政使司 都指挥使司 巡抚 巡按 巡抚 总督 省 府 县

【详解】(1)结合所学可知,汉代沿袭秦朝的郡、县两级制。具体内容是郡设太守为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务;郡下设县,县设县令或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏;汉初地方行政制度中还包括王国与侯国。景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱,不再对中央构成威胁。因此①应填郡,②应填县,③应填太守,④应填县,⑤应填县令,⑥应填王国,⑦应填侯国。

(2)东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、县三级制。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面。因此⑧应填州,⑨应填郡,⑩应填县, 应填行政, 应填领兵, 应填内轻外重, 应填干弱枝强。

(3)魏晋南北朝实行州、郡、县三级制。因此 应填州, 应填郡, 应填县。

(5)唐朝沿用隋制,实行州、县二级制。具体表现是唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构。后来,道变成州、县以上的一级行政实体;唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。因此 应填州, 应填县, 应填监察, 应填道, 应填节度使, 应填藩镇割据。

(6)宋朝分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成路、州(府)、县三级制。因此 应填州, 应填县, 应填路, 应填路。

(7)元朝地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,简称“行省”。后来,行省演变为地方常设的最高一级行政机构,形成了省、路、府、州、县的多级行政制度。因此 应填行中书省, 应填省, 应填路, 应填府, 应填州, 应填县。

(8)明初废行中书省,但省的格局并未改变,原行中书省的权力由布政使司、按察使司、都指挥使司分割。后来,朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。因此 应填布政使9司, 应填都指挥使司, 应填巡抚, 应填巡按。

(9)清朝时,清承明制,巡抚成了一省长官,又设总督掌管一省或数省军政大权。明清时期,省之下设府(州),府之下设县(州),形成省、府、县三级行政制度。因此 应填巡抚, 应填总督, 应填省, 应填府, 应填县。

15. 专制主义不断加强 中央集权不断加强

【详解】根据所学知识可知,从汉到元专制主义中央集权制度的发展呈现出两大趋势:一是专制主义不断加强;二是中央集权不断加强。

16.正确

【详解】西周宗法制的最大特点是嫡长子继承制。嫡长子与众子属于血缘上的兄弟关系一级政治上的君臣关系。体现出家国一体特点。故本题正确。

17.正确

【详解】结合所学知识可知,雍正时期设置军机处,标志着君主专制达到顶峰,故题干表述正确。

18.正确

【详解】隋唐时期,在尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,确立并完善了三省六部制度,三省六部制度是中国古代政治制度的重大创造,历朝基本沿袭,标志着我国古代官职的成熟。元朝创立的行省制度,便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。故题干表述正确。

19.正确

【详解】根据所学可知,藩镇割据通常指的是某些藩镇的将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不完全受中央政府控制的局面,所以说藩镇割据严重削弱了唐朝的中央集权。故表述正确。

20.错误

【详解】结合所学知识可知,中国明朝时内阁只是皇帝的秘书机构,没有决策权更不可能掌握着国家的行政大权,题干说法错误。

21.(1)朝代:秦朝。

中央:三公九卿制。

地方:郡县制。

(2)朝代:元朝。

地方:行省制。

(3)A:内阁;B:军机处。

趋势:君权不断加强,相权不断削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。材料一反映的是我国历史上秦朝开创的政治制度,从材料内容看,秦朝为巩固统一在中央设置三公九卿制,在地方推行郡县制,对我国封建历史产生深远影响。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是:元朝(中国)。

材料二反映的朝代是元朝,从材料内容看元朝在地方设立行省制度。

(3)本题是特点类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

明朝:明朝朱元璋为加强君主专制,废丞相,权分六部,权力虽然得到加强,但也加重了皇帝的行政负担,影响了行政效率,为此朱元璋设殿阁大学士辅佐皇帝助理政务,明成祖时期正式设立内阁协助皇帝处理政务,明宣宗时期获得票拟权。

清朝:雍正时期,为了加强君主专制,设立军机处,由皇帝选调亲信大臣组成,军国大事完全由皇帝裁决,地方军政首脑实际上也直接听命于皇帝的指挥,议政王大臣会议名存实亡。军机处的设立,标志着我国君主专制达到顶峰。

趋势:依据材料并结合所学知识可知,在我国封建社会时期,中央官制的发展历程虽有波折,但总体而言是君权不断加强,相权不断削弱;地方官制的发展历程中,部分时期地方权力威胁中央,但总体时期是中央权力不断增强,地方权力不断削弱。

22.(1)特点:有专门掌管国家文书的机构,依法(秦律)管理;专职人员负责文书(或答管理严格也可);国家对守书士卒的役使有严格的规定。作用:在中央集权国家治理中发挥了重要的作用

(2)史料价值:研究秦代历史的第一手史料;可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

【详解】(1)特点,据材料“书府管理是由专门的官吏来执行的”可归纳出有专门掌管国家文书的机构,依法(秦律)管理;根据材料“史是负责文书工作的专职人员”可归纳出专职人员负责文书(或答管理严格也可);根据材料“毋敢以火入臧(藏)府、书府中(收藏文书的府库),为确保文书的安全,规定不准把火带进书府”可归纳出国家对守书士卒的役使有严格的规定。作用:根据所学秦朝文书行政管理制度的作用回答,在中央集权国家治理中发挥了重要的作用等。(符合题意即可)

(2)价值:根据所学知识可得,睡虎地秦简属于实物史料,按其价值来说属于第一手史料;据材料“史是负责文书工作的专职人员”等可知,该史料可用于研究秦朝文书管理制度;据图片“睡虎地出土的秦简”可知,该史料可直观研究秦代的文字演变,公文书写材料。

23.(1)图1制度:三公九卿制,图2制度:三省六部制,图3制度:二府三司制,图4制度:军机处。图2制度有何创新之处:三省职权分明,分工合作,提高办事效率;三分相权相互制约,加强皇权;三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

(2)趋势:皇权不断得到加强,相权不断削弱直至废除。认识:制度创新是社会发展进步的重要组成部分;制度创新需要与国情相结合;制度创新要促进经济的发展和社会的进步。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。根据图1中的图示信息“丞相、太尉、御史大夫和九卿”并结合所学可知,秦朝创立的中央官制是三公九卿制。根据图2信息“中书省、尚书省和门下省”可知唐朝的中央行政管理制度是三省六部制度。根据图3信息“三司”“枢密院”可知宋代创立的中央行政管理机构是二府三司制度。根据图4图示信息可知是清朝的军机处。作用:结合所学,唐朝创立三省六部制度,三省职权分明,分工合作,提高办事效率;三省之间相互制约,皇权加强;三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

(2)本题是对比类、认识类材料分析题。时空是古代(中国)。趋势:根据不同时期的中央行政管理制度的变化可知,皇权不断得到加强,相权不断削弱直至废除。认识:结合所学可知,制度创新是社会发展进步的重要组成部分;制度创新需要与国情相结合;制度创新要促进经济的发展和社会的进步。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共23题;共100分

题号 一 二 三 四 总分

得分

一、单选题(共30分)

1.(本题3分)中国历史上,大多以山川形便和犬牙交错作为行政区划的两大原则。从秦代开始,两大原则同时并用,但到了元明清时期,犬牙交错原则发展到极致,以致部分行政区划与自然地理区域相背离。这一变化说明( )

A.地域经济发展不平衡 B.现代中国版图的奠定

C.行政区划层级的变动 D.中央集权制度的强化

2.(本题3分)周平王东迁之后,“礼乐征伐自天子出”沦为“礼乐征伐自诸侯出”“礼乐征伐自大夫出”。这一变化客观上

A.扩大了周朝统治区域 B.抑制了私人商业发展

C.加速了国家统一步伐 D.推动了士阶层的崛起

3.(本题3分)秦朝吏员的称谓较为混乱。如啬夫一职,使用较为广泛,有时指国家正式官员,有时指吏员,且不同职责、不同系统的吏员均以啬夫命名的现象也很多。这表明

A.官僚政治具有一定灵活性 B.秦朝政治体制还不够完善

C.皇权专制统治具有随意性 D.国家任用人才具有广泛性

4.(本题3分)公元前276年,楚国“复取秦所拔我江旁十五邑以为郡拒秦”;公元前248年,春申君黄歇提出“淮北地边齐,其事急,请以为郡便”。据此可知,郡的设立( )

A.确立了专制主义中央集权 B.成为各诸侯国的普遍共识

C.推动贵族政治的彻底崩溃 D.为了适应兼并战争的需要

5.(本题3分)《汉书》中记载“典客,秦官,掌诸归义蛮夷”“典属国,秦官,掌蛮夷降者。”下列各项中,有类似功能的中央机构或官职有哪些( )

①汉朝大鸿胪 ②唐朝御史台 ③元朝宣政院 ④清朝理藩院

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

6.(本题3分)由图1图2对比,中外朝制到三省六部制的变化反映了( )

A.中央对地方控制加强 B.最高决策的程序化

C.相权反弹局面的出现 D.集体决议的民主化

7.(本题3分)楚国先祖在西周初被封以“子男之田”。春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝,“乃自立,为(楚)武王”。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为“楚子”。孔子此举( )

A.强化分封体制 B.维护周王权威 C.完善礼乐制度 D.实录历史真实

8.(本题3分)周初封建时,周公的儿子伯禽受封鲁地和六个殷人氏族,而这六个殷人氏族和伯禽所带的周人氏族,构成鲁人的主体。这一做法的目的是

A.强化血缘认同 B.维护社会稳定 C.实现氏族平等 D.加强中央集权

9.(本题3分)史学家吕思勉论及古代政制时说,古代“交通不便,一山一水之隔,其人即不相往来”,故此,强大之国往往“封邦建国”。在此他论述的是

A.封建制度 B.分封制 C.王位世袭制 D.礼乐制度

10.(本题3分)唐朝后期,代表庶族官僚的牛党,与代表士族官僚的李党之间政治争斗近四十年,最终以牛党胜利结束。唐文宗曾说:“去河北贼(指藩镇割据)非难,去此朋党实难”。唐代朋党之争

A.是中央与地方斗争的必然产物

B.具有近代政党政治的雏形

C.客观上体现了社会阶层的变动

D.推动科举制度的逐步完善

二、填空题(共15分)

11.(本题3分)原始民主传统

(1)特点:君主的权力不是绝对的,其中的原始民主传统,对君主的权力有制约作用。

(2)表现:国家遇到重大问题时,君主要征求平民“ ”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

(3)影响:在春秋各国政治中仍有一定影响。

12.(本题3分)秦朝的政治制度:背景:秦的统一结束了长期 的混乱局面。

13.(本题3分)(1)西周实行分封制(分封的对象为 、 和 和宗法制,宗法制继承原则是 。

(2)秦朝在中央实行 ,三公是指 、太尉和 ;汉武帝将左右亲信近臣组成 ;宋代设 分宰相的行政权、设 分宰相的军权、设 分宰相财权。

(3)元代在地方实行 ,同时设立 ,管辖 和 、青海部分地区。

(4)中国古代选官制度的演进大体经历了 、 和 。

(5)清朝中央设有主管边疆民族事务的机构—— ,雍正年间,在西南地区大规模实行 ,加强了中央对地方的控制。

14.(本题3分)地方行政制度的发展

(1)汉朝:沿袭秦朝的 、 两级制。

①郡设 为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务。

②郡下设 ,县设 或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏。

③汉初地方行政制度中还包括 与 。景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱,不再对中央构成威胁。

(2)东汉晚期:原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成 、 、 三级制。州刺史不仅有 权,还有 权,这就形成 、 的局面。

(3)魏晋南北朝:实行 、 、 三级制。

(4)隋朝:废郡,以州统县,实行州、县二级制。

(5)唐朝:沿用隋制,实行 、 二级制。

①唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的 机构。后来, 变成州、县以上的一级行政实体。

②唐中期以后,在一些战略重地设 统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成 势力。

(6)宋朝:分为 (府、军、监)和 二级,后又改道为 ,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成 、州(府)、县三级制。

(7)元朝

①地方设置 ,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,简称“行省”。后来,行省演变为地方常设的最高一级行政机构,形成了 、 、 、 、 的多级行政制度。

②意义:是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化。

(8)明朝:明初废行中书省,但省的格局并未改变,原行中书省的权力由 、按察使司、 分割。后来,朝廷又向各省派出 、 ,逐渐总揽一省之权。

(9)清朝

①清承明制, 成了一省长官,又设 掌管一省或数省军政大权。

②明清时期,省之下设府(州),府之下设县(州),形成 、 、 三级行政制度。

15.(本题3分)从汉到元专制主义中央集权制度的发展呈现出两大趋势:一是 ,即不断削弱相权,强化皇权;二是 ,即不断削弱地方权力,把地方权力收归中央。

三、判断题(共10分)

16.(本题2分)西周宗法制的最大特点是嫡长子继承制。嫡长子与众子具有血缘上的兄弟关系和政治上的君臣关系。

17.(本题2分)清朝统治者把君主专制制度推到顶峰。皇帝既是最高立法者,又是最高行政长官和最高司法者,不受任何约束和监督。

18.(本题2分)元朝创立的行省制度,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端;隋唐时期确立并完善的三省六部制度,是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

19.(本题2分)藩镇割据严重削弱了唐朝的中央集权。( )

20.(本题2分)中国明朝时内阁掌握着国家的行政大权。

四、材料分析题(共45分)

21.(本题15分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

材料二

材料三

朝代 组织机构 作用

明朝 A 无丞相之名,有丞相之实,协助皇帝处理政务,有票拟权。

清朝 B 是处理军国大事的权力枢纽,它的设置标志着皇帝集权发展到顶峰。

(1)说出材料一反映的是我国历史上哪个朝代开创的政治制度。从材料内容看,该朝代分别在中央和地方推行的制度名称。

(2)指出材料二反映的又是哪个朝代的政治制度。该朝代在地方上实行的制度名称。

(3)请补充写出材料三表格中 A 、B 所代表的组织机构名称。综合以上材料并结合所学知识,归纳我国古代中央官制和地方官制演变的趋势。

22.(本题15分)睡虎地秦墓竹简,又称睡虎地秦简、云梦秦简,是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简。下列材料摘自秦简中有关秦朝文书制度的相关内容,阅读材料,回答问题。

材料 《内史杂》:“毋敢以火入臧(藏)府、书府中(收藏文书的府库)。”为确保文书的安全,规定不准把火带进书府,书府管理是由专门的官吏来执行的。史是负责文书工作的专职人员。

睡虎地出土的秦简实物图

秦国各级部门都配有专门从事文书工作的史,原来任官并有一定社会地位,但后来犯了罪的人,即使能够书写,也不能担史职。

《金布律》:“都官有秩吏及离官啬夫,养睡虎地出土的秦简实物图各一人,其佐、史与共养。”《秦律杂抄》:吏自佐、史以上负从马、守书私卒(看守文书的随从士卒),令市取钱焉,皆(迁)。

——以上材料节选自睡虎地秦简

(1)根据材料指出秦朝文书制度的特点,分析其作用。

(2)根据材料,简要分析睡虎地秦简的史料价值。

23.(本题15分)【制度创新】

制度创新是人类社会发展进步的一个重要表现,中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧。阅读下列有关我国古代政治制度的材料,结合所学知识,回答问题。

(1)指出图1、图2、图3、图4,分别对应的中央行政管理制度名称是什么?分析图2制度有何创新之处?

(2)结合上述材料分析中国古代中央政治制度变化有何趋势?谈谈你对制度创新的认识?

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】根据材料并结合所学可知,与“山川形便”相比,在地方上实行“犬牙交错”的行政区划有利于避免地方凭借山川河流阻隔形成割据势力,有利于中央充分利用自然条件加强对地方的控制,从而加强中央集权,D项正确;材料无法体现地域经济发展不平衡,排除A项;材料未涉及中国版图问题,排除B项;材料未体现行政区划层级的变动,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】“礼乐征伐自天子出”到“礼乐征伐自诸侯出”“礼乐征伐自大夫出”,意味着天子的权威受到了诸侯和卿大夫的挑战,宗法分封制走向崩溃,而这客观上推动了士阶层的崛起,故选D。

3.B

【详解】吏员称谓混乱,同一官职名称可以在不同职责或者不同系统使用,说明当时的官僚制度还不够完善,B项正确;官僚政治在秦朝还处于初创时期,由题干中的“称谓较为混乱”可知,不是说官僚政治的灵活性,而是不完善的表现,排除A项;题干只提到吏员称谓混乱的现象,属于官僚政治的范畴,这与皇权专制无关,排除C项;题干提到的是吏员的称谓混乱,而没有提到任用人才的问题,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据题干可知郡的设立与战国时期的战争需要有关,D项正确;战国时期未确立专制主义中央集权制度,排除A项;战国晚期贵族政治未彻底崩溃,排除C项;材料仅体现了楚国的做法,无法得出各诸侯国的反应,排除B项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学可知,材料中的“典客”主要掌管的是少数民族事务,其中汉朝的大鸿胪掌管诸侯及藩属国事务,元朝的宣政院和清朝的理藩院掌管西藏地区的事务,①③④正确,D项正确;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除A项;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除B项;唐朝御史台掌握监察职能,②错误,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是汉——唐(中国)。由材料信息并结合所学可知,中外朝制度下,由皇 帝、侍中、常侍组成决策班子,中央决策方面没有明确的决策程序; 三省六部制下,中书省负责起草诏令,门下省负责审核,尚书省则 负责执行,中央决策体现出明确的程序性,由此可见中央决策的程序性增强,B项正确;材料涉及的皇权与相权的矛盾,并不是中央与地方的矛盾,排除A项;无论是中外朝制度还是三省六部制,国家权力都集中于皇帝,相权并没有反弹,排除C项;三省六部制下中枢机构进行了程序性分权,而非事务性分权,且最终决策权仍然归于皇帝,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦时期(中国)。据本题材料“春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝,‘乃自立,为(楚)武王’。孔子编撰《春秋》,仍坚持称楚王为‘楚子’。”并结合所学可知,春秋时期是礼治社会,礼仪是一个国家或者个人最高的行为准则,楚国国君自立为王并没有得到周天子的册封,孔子仍称其为“楚子”,可知孔子此举是在维护周王权威,B项正确;强化分封体制是为了维护周天子的政治权威,排除A项;完善礼乐制度也是为了维护周天子的政治权威,排除C项;真实历史是楚王已经自立为王,而称“楚子”不能体现这一事实,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】周公将伯禽分封到鲁并且与殷商贵族构成鲁人的主体,这有利于对原来殷商管理地区的管理,以维护社会稳定,故B正确;材料与血缘认同无关,排除A项;材料与氏族平等无关,排除C项;西周尚未实现中央集权,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】据题意可知,之所以“封邦建国”是因为山水阻隔,交通不便。结合所学内容可知,这是西周时期实行的分封制,B项正确;封建制度是一种政治制度,由共主或中央王朝给宗室成员、王族和功臣分封领地,其基本形式是封建等级制和庄园制,与题意描述不符,排除A;王位世袭制是权力传承制度,与题意描述的地方行政制度不符,排除C项;礼乐制度是规范社会秩序的制度,也和地方行政管理制度无关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】代表庶族官僚的牛党与代表士族官僚的李党之间政治争斗不是属于中央和地方斗争,故排除A;牛党和李党不具有近代政党政治雏形,两党是封建社会不同阶层的派别,故排除B而选C;D与题意无关,故排除D。

11.“国人”

【详解】据所学可知,国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

12.战争

【详解】据所学可知,秦朝的政治制度:背景:秦的统一结束了长期战争的混乱局面。

13. 王族 功臣 先代贵族 嫡长子继承制 三公九卿制 丞相 御史大夫 中朝/内朝 参知政事 枢密使 三司使 行省制度 宣政院 西藏 四川 世官制 察举制 科举制 理藩院 改土归流

【详解】(1)结合所学知识可知,分封制的对象主要分为王族、功臣和先代贵族;宗法制的继承原则是嫡长子继承制。

(2)结合所学知识可知,秦朝中央推行三公九卿制,其中三公指的是丞相、太尉和御史大夫;汉武帝统治时期为了分割宰相决策权,起用身边亲信组成中朝;在宋朝二府三司制下,参知政事分割的是宰相的行政权,枢密院分割的是宰相的军权,三司使分割的是宰相的财权。

(3)结合所学知识可知,元朝在地方推行行省制,同时设置宣政院管辖西藏、四川及青海部分地区。

(4)结合所学知识可知,中国古代的选官制度经历了世官制、察举制和科举制等阶段。

(5)结合所学知识可知,清朝管理边疆民族事务的机构是理藩院;雍正年间在西南地区大规模推行改土归流,加强了中央集权。

14. 郡 县 太守 县 县令 王国 侯国 州 郡 县 行政 领兵 内轻外重 干弱枝强 州 郡 县 州 县 监察 道 节度使 藩镇割据 州 县 路 路 行中书省 省 路 府 州 县 布政使司 都指挥使司 巡抚 巡按 巡抚 总督 省 府 县

【详解】(1)结合所学可知,汉代沿袭秦朝的郡、县两级制。具体内容是郡设太守为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务;郡下设县,县设县令或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏;汉初地方行政制度中还包括王国与侯国。景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱,不再对中央构成威胁。因此①应填郡,②应填县,③应填太守,④应填县,⑤应填县令,⑥应填王国,⑦应填侯国。

(2)东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、县三级制。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面。因此⑧应填州,⑨应填郡,⑩应填县, 应填行政, 应填领兵, 应填内轻外重, 应填干弱枝强。

(3)魏晋南北朝实行州、郡、县三级制。因此 应填州, 应填郡, 应填县。

(5)唐朝沿用隋制,实行州、县二级制。具体表现是唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构。后来,道变成州、县以上的一级行政实体;唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。因此 应填州, 应填县, 应填监察, 应填道, 应填节度使, 应填藩镇割据。

(6)宋朝分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成路、州(府)、县三级制。因此 应填州, 应填县, 应填路, 应填路。

(7)元朝地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,简称“行省”。后来,行省演变为地方常设的最高一级行政机构,形成了省、路、府、州、县的多级行政制度。因此 应填行中书省, 应填省, 应填路, 应填府, 应填州, 应填县。

(8)明初废行中书省,但省的格局并未改变,原行中书省的权力由布政使司、按察使司、都指挥使司分割。后来,朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。因此 应填布政使9司, 应填都指挥使司, 应填巡抚, 应填巡按。

(9)清朝时,清承明制,巡抚成了一省长官,又设总督掌管一省或数省军政大权。明清时期,省之下设府(州),府之下设县(州),形成省、府、县三级行政制度。因此 应填巡抚, 应填总督, 应填省, 应填府, 应填县。

15. 专制主义不断加强 中央集权不断加强

【详解】根据所学知识可知,从汉到元专制主义中央集权制度的发展呈现出两大趋势:一是专制主义不断加强;二是中央集权不断加强。

16.正确

【详解】西周宗法制的最大特点是嫡长子继承制。嫡长子与众子属于血缘上的兄弟关系一级政治上的君臣关系。体现出家国一体特点。故本题正确。

17.正确

【详解】结合所学知识可知,雍正时期设置军机处,标志着君主专制达到顶峰,故题干表述正确。

18.正确

【详解】隋唐时期,在尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,确立并完善了三省六部制度,三省六部制度是中国古代政治制度的重大创造,历朝基本沿袭,标志着我国古代官职的成熟。元朝创立的行省制度,便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。故题干表述正确。

19.正确

【详解】根据所学可知,藩镇割据通常指的是某些藩镇的将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不完全受中央政府控制的局面,所以说藩镇割据严重削弱了唐朝的中央集权。故表述正确。

20.错误

【详解】结合所学知识可知,中国明朝时内阁只是皇帝的秘书机构,没有决策权更不可能掌握着国家的行政大权,题干说法错误。

21.(1)朝代:秦朝。

中央:三公九卿制。

地方:郡县制。

(2)朝代:元朝。

地方:行省制。

(3)A:内阁;B:军机处。

趋势:君权不断加强,相权不断削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是:秦朝(中国)。材料一反映的是我国历史上秦朝开创的政治制度,从材料内容看,秦朝为巩固统一在中央设置三公九卿制,在地方推行郡县制,对我国封建历史产生深远影响。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是:元朝(中国)。

材料二反映的朝代是元朝,从材料内容看元朝在地方设立行省制度。

(3)本题是特点类材料分析题。时空是:明清时期(中国)。

明朝:明朝朱元璋为加强君主专制,废丞相,权分六部,权力虽然得到加强,但也加重了皇帝的行政负担,影响了行政效率,为此朱元璋设殿阁大学士辅佐皇帝助理政务,明成祖时期正式设立内阁协助皇帝处理政务,明宣宗时期获得票拟权。

清朝:雍正时期,为了加强君主专制,设立军机处,由皇帝选调亲信大臣组成,军国大事完全由皇帝裁决,地方军政首脑实际上也直接听命于皇帝的指挥,议政王大臣会议名存实亡。军机处的设立,标志着我国君主专制达到顶峰。

趋势:依据材料并结合所学知识可知,在我国封建社会时期,中央官制的发展历程虽有波折,但总体而言是君权不断加强,相权不断削弱;地方官制的发展历程中,部分时期地方权力威胁中央,但总体时期是中央权力不断增强,地方权力不断削弱。

22.(1)特点:有专门掌管国家文书的机构,依法(秦律)管理;专职人员负责文书(或答管理严格也可);国家对守书士卒的役使有严格的规定。作用:在中央集权国家治理中发挥了重要的作用

(2)史料价值:研究秦代历史的第一手史料;可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

【详解】(1)特点,据材料“书府管理是由专门的官吏来执行的”可归纳出有专门掌管国家文书的机构,依法(秦律)管理;根据材料“史是负责文书工作的专职人员”可归纳出专职人员负责文书(或答管理严格也可);根据材料“毋敢以火入臧(藏)府、书府中(收藏文书的府库),为确保文书的安全,规定不准把火带进书府”可归纳出国家对守书士卒的役使有严格的规定。作用:根据所学秦朝文书行政管理制度的作用回答,在中央集权国家治理中发挥了重要的作用等。(符合题意即可)

(2)价值:根据所学知识可得,睡虎地秦简属于实物史料,按其价值来说属于第一手史料;据材料“史是负责文书工作的专职人员”等可知,该史料可用于研究秦朝文书管理制度;据图片“睡虎地出土的秦简”可知,该史料可直观研究秦代的文字演变,公文书写材料。

23.(1)图1制度:三公九卿制,图2制度:三省六部制,图3制度:二府三司制,图4制度:军机处。图2制度有何创新之处:三省职权分明,分工合作,提高办事效率;三分相权相互制约,加强皇权;三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

(2)趋势:皇权不断得到加强,相权不断削弱直至废除。认识:制度创新是社会发展进步的重要组成部分;制度创新需要与国情相结合;制度创新要促进经济的发展和社会的进步。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。根据图1中的图示信息“丞相、太尉、御史大夫和九卿”并结合所学可知,秦朝创立的中央官制是三公九卿制。根据图2信息“中书省、尚书省和门下省”可知唐朝的中央行政管理制度是三省六部制度。根据图3信息“三司”“枢密院”可知宋代创立的中央行政管理机构是二府三司制度。根据图4图示信息可知是清朝的军机处。作用:结合所学,唐朝创立三省六部制度,三省职权分明,分工合作,提高办事效率;三省之间相互制约,皇权加强;三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

(2)本题是对比类、认识类材料分析题。时空是古代(中国)。趋势:根据不同时期的中央行政管理制度的变化可知,皇权不断得到加强,相权不断削弱直至废除。认识:结合所学可知,制度创新是社会发展进步的重要组成部分;制度创新需要与国情相结合;制度创新要促进经济的发展和社会的进步。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理