5.2《大学之道》课件(共34张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件(共34张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-14 13:02:21 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

大学之道

“大学”是什么?与“小学”有什么不同

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子(shì zǐ,同"嫡子"。释义指正妻所生的儿子。),与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

孩子八岁了,从王公以下到普通百姓的子弟,皆入小学,成为小学生。小学的老师首先教给小学生洒扫道路、庭院与室内的方法,就是让孩子学会做各种各样的家务事 ;人与人之间合理恰当的应对回答言行;进入退出院子与室内时候的礼节;礼就是礼法,指社会上各种场合的礼节规范。乐是包括音乐和舞蹈; 射是习武之人的射箭技能,是保家卫国必须的,说明每个人都要有士兵的技能与胆勇;御是驾车、赶马车,就是要有驾驶证会开车;书写方法与算数;这些文化技能。

八岁开始上学,经过七年的学习,到了十五岁完成了小学阶段,从天子之元子(天子的嫡长子)、众子(嫡长子以外的诸子),以至公、卿、大夫、元士之适子(正妻所生的儿子、嫡子),还有普通百姓家的聪明俊秀的学子,都进入大学阶段,让教师教授“穷理(彻底推究事物的道理,透彻了解人类的天性)、正心(欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。)、修己(物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修)、治人(身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平)”的道理与方法。

元:

1、头、首、始、大:~凶。~首。~旦。~年。~勋。~帅。状~(科举考试第一名)。

2、基本:单~。~件。~气(精气,根本)。~素。~音。

3、同“圆”。

4、未知数:一~二次方程。

5、中国朝代名:~代。~曲。

姓。

6、古同“玄”,如《千字文》宋本中是避宋朝皇帝远祖赵玄朗的名讳清本中避康熙皇帝(玄烨)名讳,以“元”代“玄”。

学习目标:

语言建构与运用:了解《大学》有关知识,落实文言基础知识,疏通文意。

思维发展与提升:诵读文本,理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

审美鉴赏与创造:了解儒家君子修德之学和圣王的治政之道。

文化传承与理解:结合生活经验和社会现实,思考《大学之道》对于自我价值的指导意义。

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《礼记》第42篇,相传为春秋战国时期曾子所作,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。《大学》是四书之首。

宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《礼记》据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,又名《小戴礼记》《小戴记》 ,和《周礼》《仪礼》并称“三礼”。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共20卷49篇,书中内容主要介绍先秦的礼制条文,阐述周礼的意义。

《礼记》体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

《礼记》

戴圣,字次君,祖籍梁国甾县(今河南商丘)。西汉时期学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。后世称其为“小戴”。

戴圣与叔父戴德曾跟随经学大师后苍学《礼》,成就卓著,两人被后人合称为“大小戴”。汉宣帝时,戴圣以博士之职参与石渠阁论议,官至九江太守。

编有《礼记》,为儒家经典著作之一。

戴圣

大学:是相对于小学而言的“大人之学”。古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的大学问。

道:本意指“道路”,引申为宗旨、规律、原则等,课文指宗旨。

大学之道:即“大学的宗旨,大学的最终目的”。

读文本、明文义

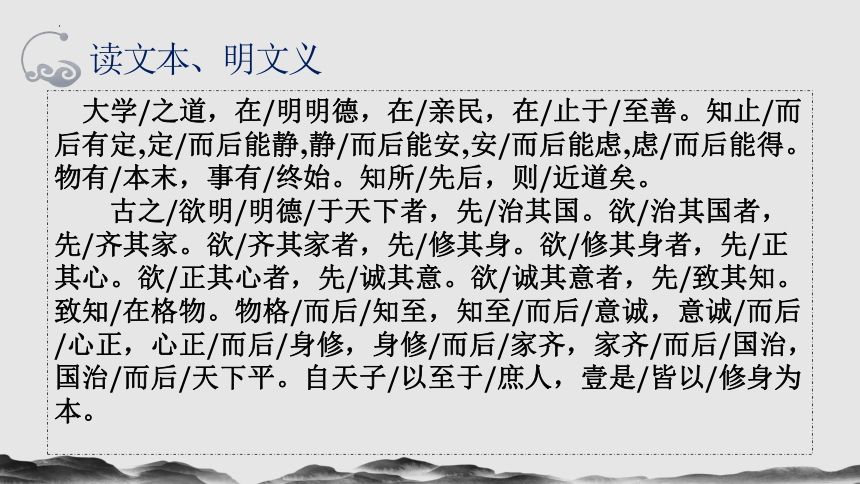

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道①,在明②明德③,在亲民④ ,在止⑤于至善⑥ 。

大学之道①:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

明②:动词,彰明。

明德③:美好的德行。

文本研读

译文:

穷理、正心、修身、治人的根本原则在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

亲民④:亲近爱抚民众。

止⑤:到、至。

至善⑥:道德修养的最高境界。

朱熹注曰:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。”

“明德,是我得之于天,而方寸中光明底物事。统而言之,仁义礼智。以其发见而言之,如恻隐、羞恶之类;以其见于实用言之,如事亲、从兄是也。如此等德,本不待自家明之。但从来为气禀所拘,物欲所蔽,一向昏昧,更不光明。”

朱熹认为人本性清明,但因为气禀所拘和人欲所蔽才变得昏暗不明。“明德”即人天生拥有的善性,但这种善性会被外物所污染,“明明德”指不断地彰明人内在的光明的德行,把人天生固有的善性发挥出来,培养高尚的道德。这是求知和修身。个人修养

明明德

补充资料:

虚: 看不见摸不着但又真实存在

灵: 神,即每个人得之于天的“明德”有神性和灵性的特点

昧,未日,即暗

不昧: 不暗,即明,也就是后面说到的明德其本体之明。可惜为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏。

虚灵不昧基本上是关于“明德”的特征的描述。

补充资料:

“气禀”[qì bǐng]是儒家学说中的一个概念,主要源自于《孟子》中的“气禀”学说。

在《孟子》中,“气”指的是一种物质力量或特质,而“禀”则表示承受或接受。

所以,“气禀”可以理解为一个人在出生时所承受的特定的物质力量或特质,这包括身体、智力、性格等多方面的因素。

在宋明理学中,“气禀”被进一步解释为人格、道德、智慧等方面的天赋差异,这些差异被认为是由人在出生时所承受的阴阳五行之气所决定的。

天赋异禀

道家的炁

老子所说“炁”是介于阴阳之间的物质,无所谓阴,也无所谓阳,也就是阴阳未开的原始混沌状态,是宇宙最原始的能量。

这个炁指的是先天元气,与后天之氣不能相提并论。

道家认为先天元炁,为生命之源,这个“炁”是我们从母胎里就接触形成的。

它源自于自然能量,是维持我们身体平衡的内在能量,它与空气不同的是:炁需要通过人体作为导体,激发脏腑器官、经络穴位等生理功能来帮助人们的身体达到平衡状态。

《一人之下》八奇技 炁体源流。(并不是推荐)

亲 民

“亲民”的解释在学术界存在争议:一解为“亲爱于民” 或“兼教养意”,是关爱人民,这里的“亲”即是亲近、关爱的意思;一解称“亲民”当为“新民”,是教化民众、使民向善之意。

教材里“亲民”取“亲近爱抚民众”之意。

朱熹注:革其旧之谓也,言既自明其明德,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。

推己及人、匡世济民

止于至善

朱熹 注:“止者,必至于是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。

在这里,“止”当“必至”、“不迁”之意,就是必须达到;“于”为虚词,“至善”是事理的极致,也就是我们现在所说的尽善尽美的“尽善”之意。”

“止于至善”要求所有人能在道德修养上达到至善至美的境地,从而使整个社会道德趋于完善。这是大学教育要达到的最高目标,也是一个无限完善的过程。

止,象形字。

1、本义是足,引申指脚趾,这些意思后来写作“趾”。

2、足在人体的最下面,故又引申指地基,字后作“阯(址)”。

3、通过脚可以去任何地方,故引申为至、临义,由至、临引申为停止、静止义,进一步引申为停留、逗留义。

4、由停留引申为居住、处所义。

5、由停止义引申为禁止、去除义。

6、由本义亦可引申指人的举止、容止( 仪容 举止)。

补充资料

○言明明德、新民,皆当至于至善之地而不迁。盖必其有以尽夫天理之极,而无一毫人欲之私也。

○此三者,大学之纲领也。

三纲

止于至善

明明德

亲民

(内圣)

(外王)

最终追求

三纲

“内圣外王”最早出自《庄子·天下》。由于这个说法和儒家理念相符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”指修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”指齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

“纲”的本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。请同学们自主诵读本段,思考 “三纲”指什么?它们之间是怎样的关系?

“三纲”之间是层层递进的关系。

“明明德”就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。

“三纲”之间是一个循序渐进、有始有终的过程。它们构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

本段论证层次:

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道阐明其中的逻辑关系。

如何才能做到“三纲”?试结合文本谈谈你的看法。

知

定

静

安

虑

得

明确原则

坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑周到

处事合宜

知止①而后有定②,定而后能静③,静而后能安④,安而后能虑⑤,虑而后能得⑥。物有本末,事有终始,知所先后,则近道⑦矣。

知止①:知道要达到的“至善”境界。

定②:(志向)坚定不移。

静③:心不妄动。

安④:性情安和。

虑⑤:思虑精详。

得⑥:处事合宜。

道⑦:万事万物的运行轨道或轨迹,也可以说是事物变化运动的情况。

译文:

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定不移才能够心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。每样东西都有根本和枝末,每件事都有终结和开端,明白了本末始终的先后次序,就接近事物发展的规律了。

朱熹:

明德为本,新民为末。知止为始,能得为终。本始所先,末终所后。

此结上文两节之意。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家①。欲齐其家者,先修其身②。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知③。致知在格物④。

齐其家①:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身②:修养自身的品性。

致其知③:获得知识。

格物④:推究事物的原理。

译文:

古代那些想要在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识。获得知识的途径在于推究事物的原理。

物格而后知至①,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人②,壹是③皆以修身为本④。

知至①:对外物之理认识充分。

庶人②:指平民百姓。

壹是③:一概,一律。

本④:本源、根本。

译文:

推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后才能真诚,意念真诚后心思才能端正,内心端正后才能修养品性,品性修养后才能使家族中的各种关系整齐有序,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。从天子到平民百姓,一律都要以修养品性为根本。

“目”指网眼,比喻事物的从属部分。请同学们自主诵读本段,思考 “八目”是什么意思?它们之间是什么关系?

八目

推究事物原理

获得更多知识

意念诚实不欺

去除私心杂念

具有良好修养

处理家族关系

协助治理国家

彰显美好品德

内修(善其身)

外治(善天下)

八目

八目之间是相互联结的关系,它包括“内修”和“外治”两大方面,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明了治国平天下和个人道德修养的一致性。

“三纲”指“明明德”、“亲民”、“止于至善”,即养成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,使自身和社会都达到至善的境界,也就是修身和教化。这是宗旨,是纲领,是指导思想。

“八目”指“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。“八目”的中心环节是“修身”,“格物”“致知”是“修身”的外部途径,“诚意”“正心”是“修身”的内在前提,“齐家”“治国”“平天下”是“修身”的更高一个层次的自我实现,即管理好家庭、家族,治理好国家,平定天下。

它们是一个不可分割的整体。

如何理解“三纲”“八目”的关系

内修(善其身)

外治(善天下)

内圣

外王

三纲八目

最终追求

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内圣(修己)

外王(安人)

穷则独善其身

达则兼济天下

三纲

因果关系

八目

具体步骤

宗旨,是纲领

条件关系

情境探究

1.你如何看待本文提到的“大学之道”?

积极影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极入世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

消极影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时,“达则兼济天下”信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

有意义。

两千多年来,一代又一代的中国知识分子“穷则独善其身,达则兼善天下”,把生命的历程铺设在“三纲”“八目”这一阶梯之上。它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在发挥着潜移默化的作用。

不管你是否意识明确,不管你积极还是消极,“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的观念总是或隐或显地在影响着你的思想,左右着你的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。事实上,作为中国知识分子,又有几人是真正出道入佛的野鹤闲云、隐逸高士呢?说到底,依然是十人九儒。

2.《大学之道》所展示的儒家的“三纲”“八目”在现代社会还有意义吗

《大学之道》着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修已以安百姓”,并提出了三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的主题。

主旨点睛

大学之道

“大学”是什么?与“小学”有什么不同

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子(shì zǐ,同"嫡子"。释义指正妻所生的儿子。),与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

孩子八岁了,从王公以下到普通百姓的子弟,皆入小学,成为小学生。小学的老师首先教给小学生洒扫道路、庭院与室内的方法,就是让孩子学会做各种各样的家务事 ;人与人之间合理恰当的应对回答言行;进入退出院子与室内时候的礼节;礼就是礼法,指社会上各种场合的礼节规范。乐是包括音乐和舞蹈; 射是习武之人的射箭技能,是保家卫国必须的,说明每个人都要有士兵的技能与胆勇;御是驾车、赶马车,就是要有驾驶证会开车;书写方法与算数;这些文化技能。

八岁开始上学,经过七年的学习,到了十五岁完成了小学阶段,从天子之元子(天子的嫡长子)、众子(嫡长子以外的诸子),以至公、卿、大夫、元士之适子(正妻所生的儿子、嫡子),还有普通百姓家的聪明俊秀的学子,都进入大学阶段,让教师教授“穷理(彻底推究事物的道理,透彻了解人类的天性)、正心(欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。)、修己(物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修)、治人(身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平)”的道理与方法。

元:

1、头、首、始、大:~凶。~首。~旦。~年。~勋。~帅。状~(科举考试第一名)。

2、基本:单~。~件。~气(精气,根本)。~素。~音。

3、同“圆”。

4、未知数:一~二次方程。

5、中国朝代名:~代。~曲。

姓。

6、古同“玄”,如《千字文》宋本中是避宋朝皇帝远祖赵玄朗的名讳清本中避康熙皇帝(玄烨)名讳,以“元”代“玄”。

学习目标:

语言建构与运用:了解《大学》有关知识,落实文言基础知识,疏通文意。

思维发展与提升:诵读文本,理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

审美鉴赏与创造:了解儒家君子修德之学和圣王的治政之道。

文化传承与理解:结合生活经验和社会现实,思考《大学之道》对于自我价值的指导意义。

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《礼记》第42篇,相传为春秋战国时期曾子所作,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。《大学》是四书之首。

宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《礼记》据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,又名《小戴礼记》《小戴记》 ,和《周礼》《仪礼》并称“三礼”。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共20卷49篇,书中内容主要介绍先秦的礼制条文,阐述周礼的意义。

《礼记》体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

《礼记》

戴圣,字次君,祖籍梁国甾县(今河南商丘)。西汉时期学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。后世称其为“小戴”。

戴圣与叔父戴德曾跟随经学大师后苍学《礼》,成就卓著,两人被后人合称为“大小戴”。汉宣帝时,戴圣以博士之职参与石渠阁论议,官至九江太守。

编有《礼记》,为儒家经典著作之一。

戴圣

大学:是相对于小学而言的“大人之学”。古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的大学问。

道:本意指“道路”,引申为宗旨、规律、原则等,课文指宗旨。

大学之道:即“大学的宗旨,大学的最终目的”。

读文本、明文义

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道①,在明②明德③,在亲民④ ,在止⑤于至善⑥ 。

大学之道①:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

明②:动词,彰明。

明德③:美好的德行。

文本研读

译文:

穷理、正心、修身、治人的根本原则在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

亲民④:亲近爱抚民众。

止⑤:到、至。

至善⑥:道德修养的最高境界。

朱熹注曰:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。”

“明德,是我得之于天,而方寸中光明底物事。统而言之,仁义礼智。以其发见而言之,如恻隐、羞恶之类;以其见于实用言之,如事亲、从兄是也。如此等德,本不待自家明之。但从来为气禀所拘,物欲所蔽,一向昏昧,更不光明。”

朱熹认为人本性清明,但因为气禀所拘和人欲所蔽才变得昏暗不明。“明德”即人天生拥有的善性,但这种善性会被外物所污染,“明明德”指不断地彰明人内在的光明的德行,把人天生固有的善性发挥出来,培养高尚的道德。这是求知和修身。个人修养

明明德

补充资料:

虚: 看不见摸不着但又真实存在

灵: 神,即每个人得之于天的“明德”有神性和灵性的特点

昧,未日,即暗

不昧: 不暗,即明,也就是后面说到的明德其本体之明。可惜为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏。

虚灵不昧基本上是关于“明德”的特征的描述。

补充资料:

“气禀”[qì bǐng]是儒家学说中的一个概念,主要源自于《孟子》中的“气禀”学说。

在《孟子》中,“气”指的是一种物质力量或特质,而“禀”则表示承受或接受。

所以,“气禀”可以理解为一个人在出生时所承受的特定的物质力量或特质,这包括身体、智力、性格等多方面的因素。

在宋明理学中,“气禀”被进一步解释为人格、道德、智慧等方面的天赋差异,这些差异被认为是由人在出生时所承受的阴阳五行之气所决定的。

天赋异禀

道家的炁

老子所说“炁”是介于阴阳之间的物质,无所谓阴,也无所谓阳,也就是阴阳未开的原始混沌状态,是宇宙最原始的能量。

这个炁指的是先天元气,与后天之氣不能相提并论。

道家认为先天元炁,为生命之源,这个“炁”是我们从母胎里就接触形成的。

它源自于自然能量,是维持我们身体平衡的内在能量,它与空气不同的是:炁需要通过人体作为导体,激发脏腑器官、经络穴位等生理功能来帮助人们的身体达到平衡状态。

《一人之下》八奇技 炁体源流。(并不是推荐)

亲 民

“亲民”的解释在学术界存在争议:一解为“亲爱于民” 或“兼教养意”,是关爱人民,这里的“亲”即是亲近、关爱的意思;一解称“亲民”当为“新民”,是教化民众、使民向善之意。

教材里“亲民”取“亲近爱抚民众”之意。

朱熹注:革其旧之谓也,言既自明其明德,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。

推己及人、匡世济民

止于至善

朱熹 注:“止者,必至于是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。

在这里,“止”当“必至”、“不迁”之意,就是必须达到;“于”为虚词,“至善”是事理的极致,也就是我们现在所说的尽善尽美的“尽善”之意。”

“止于至善”要求所有人能在道德修养上达到至善至美的境地,从而使整个社会道德趋于完善。这是大学教育要达到的最高目标,也是一个无限完善的过程。

止,象形字。

1、本义是足,引申指脚趾,这些意思后来写作“趾”。

2、足在人体的最下面,故又引申指地基,字后作“阯(址)”。

3、通过脚可以去任何地方,故引申为至、临义,由至、临引申为停止、静止义,进一步引申为停留、逗留义。

4、由停留引申为居住、处所义。

5、由停止义引申为禁止、去除义。

6、由本义亦可引申指人的举止、容止( 仪容 举止)。

补充资料

○言明明德、新民,皆当至于至善之地而不迁。盖必其有以尽夫天理之极,而无一毫人欲之私也。

○此三者,大学之纲领也。

三纲

止于至善

明明德

亲民

(内圣)

(外王)

最终追求

三纲

“内圣外王”最早出自《庄子·天下》。由于这个说法和儒家理念相符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”指修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”指齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

“纲”的本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。请同学们自主诵读本段,思考 “三纲”指什么?它们之间是怎样的关系?

“三纲”之间是层层递进的关系。

“明明德”就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。

“三纲”之间是一个循序渐进、有始有终的过程。它们构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

本段论证层次:

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道阐明其中的逻辑关系。

如何才能做到“三纲”?试结合文本谈谈你的看法。

知

定

静

安

虑

得

明确原则

坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑周到

处事合宜

知止①而后有定②,定而后能静③,静而后能安④,安而后能虑⑤,虑而后能得⑥。物有本末,事有终始,知所先后,则近道⑦矣。

知止①:知道要达到的“至善”境界。

定②:(志向)坚定不移。

静③:心不妄动。

安④:性情安和。

虑⑤:思虑精详。

得⑥:处事合宜。

道⑦:万事万物的运行轨道或轨迹,也可以说是事物变化运动的情况。

译文:

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定不移才能够心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。每样东西都有根本和枝末,每件事都有终结和开端,明白了本末始终的先后次序,就接近事物发展的规律了。

朱熹:

明德为本,新民为末。知止为始,能得为终。本始所先,末终所后。

此结上文两节之意。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家①。欲齐其家者,先修其身②。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知③。致知在格物④。

齐其家①:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身②:修养自身的品性。

致其知③:获得知识。

格物④:推究事物的原理。

译文:

古代那些想要在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先要使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识。获得知识的途径在于推究事物的原理。

物格而后知至①,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人②,壹是③皆以修身为本④。

知至①:对外物之理认识充分。

庶人②:指平民百姓。

壹是③:一概,一律。

本④:本源、根本。

译文:

推究事物的原理后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分后才能真诚,意念真诚后心思才能端正,内心端正后才能修养品性,品性修养后才能使家族中的各种关系整齐有序,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。从天子到平民百姓,一律都要以修养品性为根本。

“目”指网眼,比喻事物的从属部分。请同学们自主诵读本段,思考 “八目”是什么意思?它们之间是什么关系?

八目

推究事物原理

获得更多知识

意念诚实不欺

去除私心杂念

具有良好修养

处理家族关系

协助治理国家

彰显美好品德

内修(善其身)

外治(善天下)

八目

八目之间是相互联结的关系,它包括“内修”和“外治”两大方面,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明了治国平天下和个人道德修养的一致性。

“三纲”指“明明德”、“亲民”、“止于至善”,即养成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,使自身和社会都达到至善的境界,也就是修身和教化。这是宗旨,是纲领,是指导思想。

“八目”指“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。“八目”的中心环节是“修身”,“格物”“致知”是“修身”的外部途径,“诚意”“正心”是“修身”的内在前提,“齐家”“治国”“平天下”是“修身”的更高一个层次的自我实现,即管理好家庭、家族,治理好国家,平定天下。

它们是一个不可分割的整体。

如何理解“三纲”“八目”的关系

内修(善其身)

外治(善天下)

内圣

外王

三纲八目

最终追求

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内圣(修己)

外王(安人)

穷则独善其身

达则兼济天下

三纲

因果关系

八目

具体步骤

宗旨,是纲领

条件关系

情境探究

1.你如何看待本文提到的“大学之道”?

积极影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极入世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

消极影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时,“达则兼济天下”信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

有意义。

两千多年来,一代又一代的中国知识分子“穷则独善其身,达则兼善天下”,把生命的历程铺设在“三纲”“八目”这一阶梯之上。它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在发挥着潜移默化的作用。

不管你是否意识明确,不管你积极还是消极,“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的观念总是或隐或显地在影响着你的思想,左右着你的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。事实上,作为中国知识分子,又有几人是真正出道入佛的野鹤闲云、隐逸高士呢?说到底,依然是十人九儒。

2.《大学之道》所展示的儒家的“三纲”“八目”在现代社会还有意义吗

《大学之道》着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修已以安百姓”,并提出了三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的主题。

主旨点睛