2024海南中考历史二轮中考题型研究 中国古代史 隋唐时期:繁荣与开放的时代(课件)(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024海南中考历史二轮中考题型研究 中国古代史 隋唐时期:繁荣与开放的时代(课件)(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-14 19:55:43 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

中国古代史 隋唐时期:繁荣

与开放的时代

单元概览

1

史料学史·思维可视化

3

双线模式学考点

2

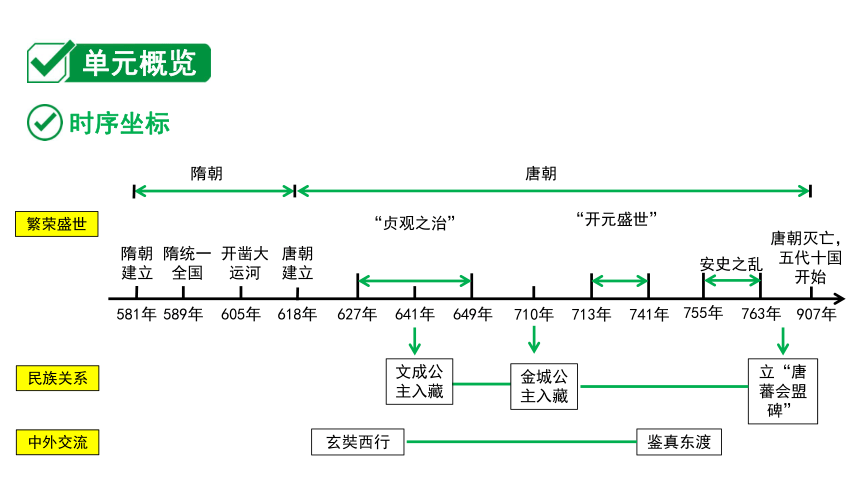

时序坐标

单元概览

581年

589年

618年

627年

641年

649年

713年

741年

907年

隋统一全国

“贞观之治”

“开元盛世”

710年

763年

安史之乱

755年

立“唐蕃会盟碑”

玄奘西行

鉴真东渡

繁荣盛世

民族关系

中外交流

隋朝

唐朝

隋朝建立

605年

开凿大运河

唐朝建立

唐朝灭亡,五代十国开始

文成公主入藏

金城公主入藏

阶段特征

我国封建社会的繁荣时期,国力强盛,民族和睦;科举取士制度创建与发展;文化兼收并蓄,对外交流频繁;繁荣与开放是这一时期的核心主题。

双线模式学考点

线1·要素学考点

1

考点

隋朝的统一 科举取士制度 大运河的开通 隋朝灭亡

2011版课标:知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

隋朝的统一 建立 581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安,杨坚就是隋文帝 统一 概况 589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国

意义 结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

科举 取士 制度 背景 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能 发展 历程 创立 (1)隋文帝注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度

(2)隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制正式确立

完善 (1)唐太宗时,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目

(2)武则天时,大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才

发展 宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,升迁迅速

僵化 明朝时期,采用“八股取士”,钳制了人们的思想

废除 1905年,清政府谕令一律停止科举考试,科举制度至此被废除

科举 取士 制度 特点 注重考察人才的学识;将考试与选官结合起来;择优录取 地位 成为历朝选拔官吏的主要制度,维持了约1 300年 影响 积极 科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革:

(1)政治:选拔文化素质较高的官员,提高行政效率;冲破了世家大族垄断仕途的局面,促进社会公平

(2)社会:扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,维护社会稳定

(3)教育文化:推动了教育的发展;普及儒家价值观及思想,形成文化认同

(4)对世界:东亚日韩等国效仿,影响英国文官制度的建立等,

局限性 隋唐以后,科举制成为历代统治者加强思想统治的工具,束缚了人们的思想;抑制了近代自然科学的产生与发展,阻碍了社会进步与发展

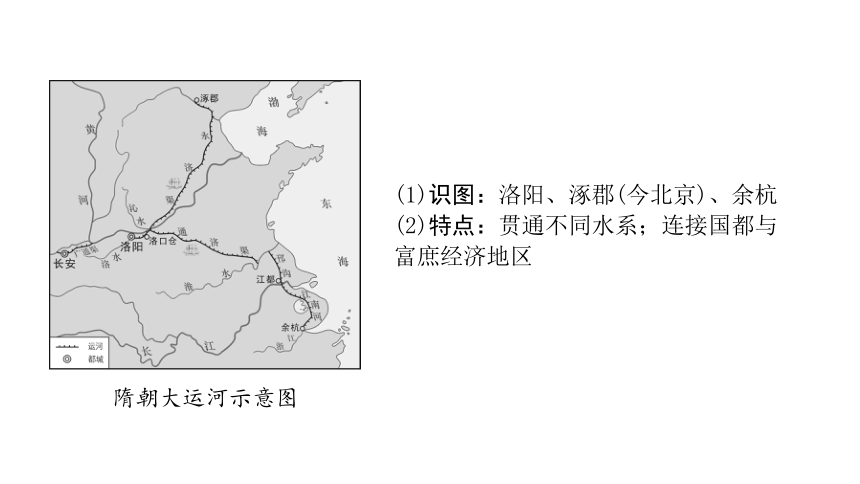

大运 河的 开通 时间 605年起开凿(隋炀帝统治时期)

目的 加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

概况 (1)空间分布:大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

(2)构成:自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段

(3)连接水系:连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2 700多千米

地位 隋朝大运河是古代世界上最长的运河

建成 原因 国家实力雄厚;专制主义中央集权制度的优越性;劳动人民的辛苦付出

影响 (1)积极:加强了南北地区政治、经济和文化交流,促进沿岸城市发展,有利于维护国家统一

(2)消极:加重了人民的赋税和徭役负担,激化了阶级矛盾,加速了隋的灭亡

隋朝大运河示意图

(1)识图:洛阳、涿郡(今北京)、余杭

(2)特点:贯通不同水系;连接国都与富庶经济地区

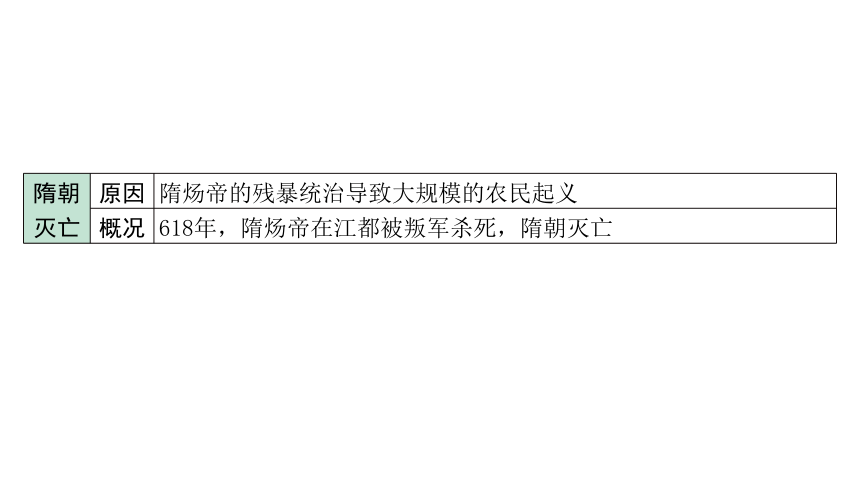

隋朝 灭亡 原因 隋炀帝的残暴统治导致大规模的农民起义

概况 618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡

线2·纵横学史

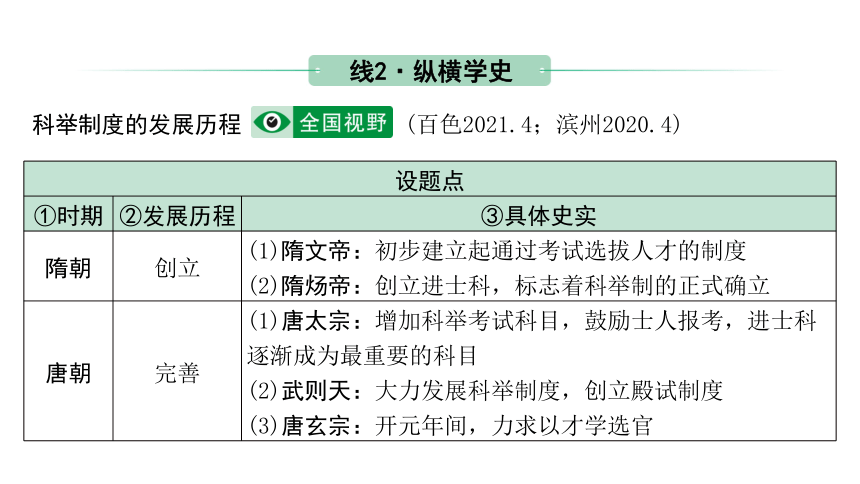

科举制度的发展历程 (百色2021.4;滨州2020.4)

设题点 ①时期 ②发展历程 ③具体史实

隋朝 创立 (1)隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

(2)隋炀帝:创立进士科,标志着科举制的正式确立

唐朝 完善 (1)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目

(2)武则天:大力发展科举制度,创立殿试制度

(3)唐玄宗:开元年间,力求以才学选官

设题点 ①时期 ②发展历程 ③具体史实

宋朝 改革发展 宋朝改革和发展了科举制度,增加科举取士名额,提高进士地位

明清 走向僵化 明清八股取士禁锢了人们的思想,使其成为皇帝旨意的顺从者

清末 废除 清末(1905年)科举制度被废除

制度要随着时代发展适时调整与变革;科举制的创立与废除都适应了时代的需要,是历史发展的产物→唯物史观 素养提升

【精练本】P14备考栏目2题

2

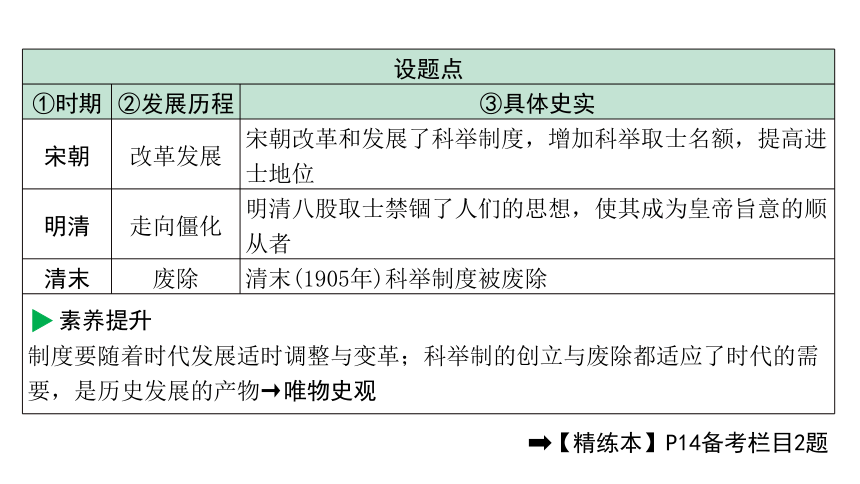

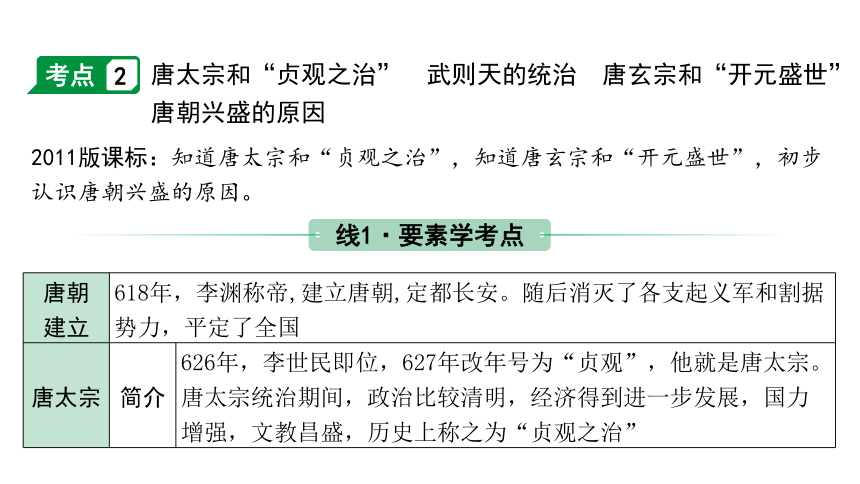

考点

唐太宗和“贞观之治” 武则天的统治 唐玄宗和“开元盛世” 唐朝兴盛的原因

2011版课标:知道唐太宗和“贞观之治”,知道唐玄宗和“开元盛世”,初步认识唐朝兴盛的原因。

线1·要素学考点

唐朝 建立 618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。随后消灭了各支起义军和割据势力,平定了全国 唐太宗 简介 626年,李世民即位,627年改年号为“贞观”,他就是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”

唐太宗 开创“贞观 之治” 施政 举措 (1)用人及纳谏:吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏(重用敢于直谏的魏征;“此木虽曲,得绳则正;为人君虽无道,受谏则圣”);广纳贤才,知人善任(房玄龄、杜如晦)(“吾为官择人,唯才是与,苟或不才,虽亲不用……如其有才,虽仇不弃”)

(2)政治上:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩

(3)经济上:减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

(4)民族关系上:击败东、西突厥,加强对西域的统治;实行开明的民族政策,被尊奉为“天可汗”;文成公主入藏

影响 为唐朝的繁荣强盛奠定了坚实的基础

武则天 的统治 武则天是中国历史上唯一的女皇帝,她统治时期,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;重视发展生产。为“开元盛世”局面的出现奠定了基础 唐玄宗 简介 唐玄宗(李隆基)统治前期,年号“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。但其统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,爆发安史之乱,唐朝从此由盛转衰 创造“开元 盛世” 施政 举措 政治上:整顿吏治,裁减冗员;经济上:发展经济,改革税制;文化上:注重文教,编修经籍;用人上:重用贤能(如姚崇和宋璟)

唐朝兴盛 的原因 (1)国家统一是前提,建立在前朝发展的基础上,社会局势稳定

(2)唐太宗、武则天和唐玄宗都注意以民为本,实行了有利于生产发展的措施,主要包括整顿吏治、完善制度、轻徭薄赋、善于用人等

线2·纵横学史

1. 中国古代历史上的盛世局面 (山西2021.2;遵义2020.24;

张家界2020.3)

实施正确、积极的治国政策是盛世局面出现的前提;民生是国家治理的重中之重,只有关注、发展民生,国家才能稳定、发展→家国情怀

素养提升

【精练本】P14备考栏目7题

2.推动统一多民族国家建立与巩固的帝王

考向 帝王辨识[海南2012.21(1)]、事迹辨识[海南2012.21(2)]

他们都是中国古代有作为的帝王,都对推动统一多民族国家建立与巩固作出重要贡献→唯物史观

素养提升

3

考点

盛唐的社会气象

2011版课标:通过经济繁荣、开放的社会风气和唐诗的盛行,了解盛唐的社会气象。

经济繁荣 农业 (1)垦田面积逐渐扩大,农业生产技术不断改进,发明并推广了耕地工具曲辕犁和灌溉工具筒车

(2)重视兴修水利

手工业 (1)纺织业:品种繁多,以丝织工艺水平最高,蜀锦冠于全国

(2)陶瓷器:越窑青瓷如冰如玉,邢窑白瓷类雪似银,唐三彩闻名中外

(3)造船业、矿冶业、造纸业等都颇具规模

商业 (1)水陆交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市

(2)都城长安规模宏伟,布局严整对称,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会

曲辕犁

历史解释:耕作工具,适用于精耕细作,提高了耕作效率和质量,反映了唐朝农业生产技术的提高和农业的发展

筒车示意图

历史解释:灌溉工具,利用自然力提水,节省人力,反映了唐朝农业生产技术的提高和农业的发展

唐三彩骑驼乐舞俑

历史解释:唐朝的陶瓷制作水平高超;俑上的人物体现出异域风格,反映了中外经济文化交流和各民族文化的交融

开元通宝

历史解释:也叫“开元钱”,唐高祖武德四年(621年)开始铸造

开放的 社会 风气 积极 开放 (1)社会充满活力,人们多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌 (2)一些妇女受过文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭、弈棋等活动 兼容并包 人们在衣食住行等方面多受西北少数民族习俗的影响,尚武风气盛行一时 多彩的 文学 艺术 唐诗 盛行 概况 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。唐诗题材丰富,风格多样

多彩的 文学 艺术 唐诗 盛行 代表 诗人 生活时期 美誉 作品特点

李白 盛唐时期 “诗仙” 歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神,表现出蔑视权贵、超凡脱俗的风骨。他的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀

杜甫 唐朝由盛 转衰 “诗圣” 诗风淳朴厚重,其诗多反映战争和政治腐败给人民带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情。由于杜甫的诗反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称

白居易 唐朝中期 “诗王” 直面社会现实,揭示了统治者的腐化和人民的疾苦。他的诗歌平易近人,通俗易懂

多彩的 文学艺术 书法 颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚,代表作《颜氏家庙碑》;柳公权的字方折峻丽,笔力劲健;欧阳询代表作《九成宫醴泉碑铭》

绘画 (1)阎立本的人物画,人物形态各异,神形兼备,代表作《步辇图》

(2)吴道子的画落笔雄劲,风格奔放,代表作《送子天王图》

音乐和舞蹈 吸收了周边民族的艺术精华,多姿多彩,还涌现出一批技艺超群的舞蹈家、歌唱家和乐器演奏家

4

考点

唐代民族和睦 文成公主入藏 唐代中外文化交流 鉴真东渡 玄奘西行

2011版课标:以文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史实为例,说明唐代民族和睦与中外文化交流的发展。

线1·要素学考点

1. 唐代民族和睦 文成公主入藏

唐代民族和睦 原因 (1)唐朝国力强盛,中原地区先进的经济、科技、文化对周边少数民族有较大的吸引力

(2)唐朝实行开明的民族政策

唐代民族和睦 表现 文成公主入藏 背景 唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一了青藏高原,定都逻些(今西藏拉萨),实行了一系列发展生产、完善制度的措施

唐朝阎立本《步辇图》

史料类型:第一手史料、图像史料

史料实证:是汉藏两族友好情谊的历史见证

概况 (1)641年(唐太宗时期),文成公主入藏,带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍 (2)松赞干布还派贵族子弟到长安学习,请求唐朝给予蚕种,派遣掌握各种专业技能的工匠 影响 唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展 唐代民族和睦 表现 唐与吐蕃 (1)金城公主入藏:唐中宗时(710年),吐蕃赞普赤德祖赞(尺带珠丹)迎娶金城公主。并上书唐朝皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家” (2)唐蕃会盟碑:唐穆宗时,立“唐蕃会盟碑”,成为汉藏两族团结友好的见证

唐蕃会盟碑

历史解释:反映了汉藏两族的团结和友谊

唐代民族和睦 表现 管辖 西域 (1)唐太宗先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治

(2)唐朝先后设置安西都护府(唐太宗设)和北庭都护府(武则天设),管辖西域的天山南北地区

唐与其他少数民族政权 唐玄宗封渤海国首领为渤海郡王;封回纥首领为怀仁可汗;封南诏首领为云南王

民族交融 (1)唐太宗实行开明的民族政策,被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为“天可汗”

(2)汉族和一些北方少数民族杂居、通婚

(3)朝廷中的很多重要官职由少数民族人士担任

意义 有利于各民族经济文化的交流和发展;有利于边疆地区的开发和少数民族封建化;有利于统一多民族国家的巩固和发展;加强了对边疆地区的管辖 2. 唐代中外文化交流 鉴真东渡 玄奘西行

唐代中外文化交流 原因 (1)政策因素:唐朝实行比较开放的对外政策 (2)交通因素:唐朝水陆交通发达,为中外文化交流的繁荣提供了必要的客观条件 (3)国力因素:唐朝国力强盛,经济、文化发达,对周边国家有很大吸引力 史实 遣唐使 遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术、风俗习惯等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响(促进日本大化改新)

唐代中外文化交流 史实 鉴真 东渡 概况 (1)754年(唐玄宗统治时期),鉴真第六次东渡成功,抵达日本 (2)鉴真在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,主持修建唐招提寺

日本奈良唐招提寺

内的鉴真像

影响 传播了中国文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献 玄奘 西行 概况 贞观初年,玄奘从长安出发前往天竺取经,在佛学最高学府那烂陀寺游学,10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安并主持译经工作 贡献 (1)对中国佛教的发展作出重大贡献 (2)根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究古代中亚、南亚及中外交流史的珍贵文献 唐代中外文化交流 史实 唐与 新罗 (1)新罗仿唐制建立政治制度,采用科举制选拔官吏,引入中国的医学、天文、历算等科技成就

(2)朝鲜半岛的音乐传入中国

影响 (1)对唐朝:唐朝积极吸收外来文化中的先进内容,有利于促进唐朝社会的繁荣;唐朝的先进制度、灿烂文化吸引了大量来自世界各地的人,加强了其政治自信和文化自信 (2)对世界:唐朝先进的政治制度、文化、技术等不断外传,扩大了中华文化的影响,对古代世界经济文化的发展起到了极大的促进作用

玄奘西行与回国路线图

识图:长安(起点)、天竺(目的地)、那烂陀寺

唐朝对外主要交通路线示意图

(1)识图:长安、大食、天竺、新罗、日本

(2)特点:海陆并重,陆路以长安为中心,海路以扬州、广州等为出发点;与亚洲、欧洲的一些国家都有往来

线2·纵横学史

1. 中国古代对外交流人物

考向 人物事迹辨识(海南2014.4)

中国古代外交史上的杰出人物,推动了中国与其他国家的交流交往→唯物史观

素养提升

【精练本】P14备考栏目12题

2. 历代中央政府与西藏的关系 (福建2021.12;百色2021.3;

遵义2020.22)

历代中央政府通过采取不同的方式维持西藏的稳定与繁荣,巩固了国家统一,巩固了我国统一多民族国家的发展→家国情怀

素养提升

【精练本】P14备考栏目11题

3. 中国古代的对外交往 (重庆2021.A卷6;成都2021.5;牡丹江2020.26)

【精练本】P9备考栏目13题

5

考点

安史之乱 唐朝灭亡 五代十国

2011版课标:知道“安史之乱”导致唐朝由盛转衰;知道唐朝灭亡后五代十国的局面。

安史之乱 背景 (1)内忧外患:唐玄宗统治后期,朝政日趋腐败,社会矛盾尖锐,边疆形势紧张

(2)外重内轻:各地节度使势力膨胀,威胁中央,安禄山身兼三地节度使,逐渐扩张势力

概况 755—763年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。在北方少数民族军队的援助下,唐朝最终于763年平定叛乱

影响 导致唐朝国势由盛转衰: ①对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;②唐朝的中央权力衰微,地方上逐渐形成藩镇割据的局面

唐朝 灭亡 原因 唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

概况 907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡

五代 十国 概况 唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现九个政权,再加上北汉,史称“五代十国”

实质 是唐末以来藩镇割据局面的延续

史料学史·思维可视化

◆图片类素材,如何把握主旨

读图时应该提取图片有效信息,其中有效信息一般来源于图名、图注、图片上的人物、场景、物品等,并结合所学明确图片所处时代背景以及反映的史实

◆图片式主题归纳类设问,作答技巧

两幅/多幅图片主题归纳类试题,先要提取两幅图片相关的文字信息(图名、图片中的文字信息等),明确图片反映的具体内容。然后从两幅图片所属的性质、领域、影响等角度分析两幅图片之间的联系和共同点,最后得出结论

技巧点拨

材料

可视化解法

图1 日本奈良唐招提寺内的鉴真①像

设问:依据材料并结合所学,指出图1、图2所反映的主题。(2分)

图2 玄奘西行②求法(邮票))

解题三步骤 步骤一审设问 明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“依据材料并结合所学” →答案来自 材料和所学知识 指出 鉴真、玄奘相关图片 反映的主题

步骤二读材料 审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 3. 信息归纳 ①② ①→中日文化交流 ②→中印文化交流 ①②→均反映的是唐代中外文化交流 步骤三规范答 注意分层、分点、历史术语作答: 主题:唐代中外文化交流。(2分) 1. 材料

实战演练

【答案】主题:唐代中外交流。(2分)

出土于唐朝墓葬

的大食人俑

设问:依据材料并结合所学,指出上述图片所反映的主题。(2分)

出土于唐朝墓葬

的东罗马金币

具有西亚艺术风格的

唐代镶金兽首玛瑙杯

2. 材料 唐代文化呈现一种兼容的气度。日本派出的遣唐使有13次之多;古印度一再遣使唐朝;波斯、大食商人 频繁往来于亚欧之间,不少人定居唐朝,其宗教信仰、风俗习惯等都受到唐政府尊重。中国的丝绸、瓷器、纸张等大量运往波斯销售。唐太宗派人到印度学习甘蔗制糖。

——摘编自冯天瑜主编的《中华文明史》

设问:依据材料,概括唐代中外文化交流的特点。(4分)

【答案】特点:范围广泛,同亚洲许多国家都有往来;具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收。(4分)

中国古代史 隋唐时期:繁荣

与开放的时代

单元概览

1

史料学史·思维可视化

3

双线模式学考点

2

时序坐标

单元概览

581年

589年

618年

627年

641年

649年

713年

741年

907年

隋统一全国

“贞观之治”

“开元盛世”

710年

763年

安史之乱

755年

立“唐蕃会盟碑”

玄奘西行

鉴真东渡

繁荣盛世

民族关系

中外交流

隋朝

唐朝

隋朝建立

605年

开凿大运河

唐朝建立

唐朝灭亡,五代十国开始

文成公主入藏

金城公主入藏

阶段特征

我国封建社会的繁荣时期,国力强盛,民族和睦;科举取士制度创建与发展;文化兼收并蓄,对外交流频繁;繁荣与开放是这一时期的核心主题。

双线模式学考点

线1·要素学考点

1

考点

隋朝的统一 科举取士制度 大运河的开通 隋朝灭亡

2011版课标:知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

隋朝的统一 建立 581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安,杨坚就是隋文帝 统一 概况 589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国

意义 结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

科举 取士 制度 背景 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能 发展 历程 创立 (1)隋文帝注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度

(2)隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制正式确立

完善 (1)唐太宗时,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目

(2)武则天时,大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才

发展 宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,升迁迅速

僵化 明朝时期,采用“八股取士”,钳制了人们的思想

废除 1905年,清政府谕令一律停止科举考试,科举制度至此被废除

科举 取士 制度 特点 注重考察人才的学识;将考试与选官结合起来;择优录取 地位 成为历朝选拔官吏的主要制度,维持了约1 300年 影响 积极 科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革:

(1)政治:选拔文化素质较高的官员,提高行政效率;冲破了世家大族垄断仕途的局面,促进社会公平

(2)社会:扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,维护社会稳定

(3)教育文化:推动了教育的发展;普及儒家价值观及思想,形成文化认同

(4)对世界:东亚日韩等国效仿,影响英国文官制度的建立等,

局限性 隋唐以后,科举制成为历代统治者加强思想统治的工具,束缚了人们的思想;抑制了近代自然科学的产生与发展,阻碍了社会进步与发展

大运 河的 开通 时间 605年起开凿(隋炀帝统治时期)

目的 加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

概况 (1)空间分布:大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

(2)构成:自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段

(3)连接水系:连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2 700多千米

地位 隋朝大运河是古代世界上最长的运河

建成 原因 国家实力雄厚;专制主义中央集权制度的优越性;劳动人民的辛苦付出

影响 (1)积极:加强了南北地区政治、经济和文化交流,促进沿岸城市发展,有利于维护国家统一

(2)消极:加重了人民的赋税和徭役负担,激化了阶级矛盾,加速了隋的灭亡

隋朝大运河示意图

(1)识图:洛阳、涿郡(今北京)、余杭

(2)特点:贯通不同水系;连接国都与富庶经济地区

隋朝 灭亡 原因 隋炀帝的残暴统治导致大规模的农民起义

概况 618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡

线2·纵横学史

科举制度的发展历程 (百色2021.4;滨州2020.4)

设题点 ①时期 ②发展历程 ③具体史实

隋朝 创立 (1)隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

(2)隋炀帝:创立进士科,标志着科举制的正式确立

唐朝 完善 (1)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目

(2)武则天:大力发展科举制度,创立殿试制度

(3)唐玄宗:开元年间,力求以才学选官

设题点 ①时期 ②发展历程 ③具体史实

宋朝 改革发展 宋朝改革和发展了科举制度,增加科举取士名额,提高进士地位

明清 走向僵化 明清八股取士禁锢了人们的思想,使其成为皇帝旨意的顺从者

清末 废除 清末(1905年)科举制度被废除

制度要随着时代发展适时调整与变革;科举制的创立与废除都适应了时代的需要,是历史发展的产物→唯物史观 素养提升

【精练本】P14备考栏目2题

2

考点

唐太宗和“贞观之治” 武则天的统治 唐玄宗和“开元盛世” 唐朝兴盛的原因

2011版课标:知道唐太宗和“贞观之治”,知道唐玄宗和“开元盛世”,初步认识唐朝兴盛的原因。

线1·要素学考点

唐朝 建立 618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安。随后消灭了各支起义军和割据势力,平定了全国 唐太宗 简介 626年,李世民即位,627年改年号为“贞观”,他就是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”

唐太宗 开创“贞观 之治” 施政 举措 (1)用人及纳谏:吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏(重用敢于直谏的魏征;“此木虽曲,得绳则正;为人君虽无道,受谏则圣”);广纳贤才,知人善任(房玄龄、杜如晦)(“吾为官择人,唯才是与,苟或不才,虽亲不用……如其有才,虽仇不弃”)

(2)政治上:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩

(3)经济上:减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

(4)民族关系上:击败东、西突厥,加强对西域的统治;实行开明的民族政策,被尊奉为“天可汗”;文成公主入藏

影响 为唐朝的繁荣强盛奠定了坚实的基础

武则天 的统治 武则天是中国历史上唯一的女皇帝,她统治时期,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;重视发展生产。为“开元盛世”局面的出现奠定了基础 唐玄宗 简介 唐玄宗(李隆基)统治前期,年号“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。但其统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败,爆发安史之乱,唐朝从此由盛转衰 创造“开元 盛世” 施政 举措 政治上:整顿吏治,裁减冗员;经济上:发展经济,改革税制;文化上:注重文教,编修经籍;用人上:重用贤能(如姚崇和宋璟)

唐朝兴盛 的原因 (1)国家统一是前提,建立在前朝发展的基础上,社会局势稳定

(2)唐太宗、武则天和唐玄宗都注意以民为本,实行了有利于生产发展的措施,主要包括整顿吏治、完善制度、轻徭薄赋、善于用人等

线2·纵横学史

1. 中国古代历史上的盛世局面 (山西2021.2;遵义2020.24;

张家界2020.3)

实施正确、积极的治国政策是盛世局面出现的前提;民生是国家治理的重中之重,只有关注、发展民生,国家才能稳定、发展→家国情怀

素养提升

【精练本】P14备考栏目7题

2.推动统一多民族国家建立与巩固的帝王

考向 帝王辨识[海南2012.21(1)]、事迹辨识[海南2012.21(2)]

他们都是中国古代有作为的帝王,都对推动统一多民族国家建立与巩固作出重要贡献→唯物史观

素养提升

3

考点

盛唐的社会气象

2011版课标:通过经济繁荣、开放的社会风气和唐诗的盛行,了解盛唐的社会气象。

经济繁荣 农业 (1)垦田面积逐渐扩大,农业生产技术不断改进,发明并推广了耕地工具曲辕犁和灌溉工具筒车

(2)重视兴修水利

手工业 (1)纺织业:品种繁多,以丝织工艺水平最高,蜀锦冠于全国

(2)陶瓷器:越窑青瓷如冰如玉,邢窑白瓷类雪似银,唐三彩闻名中外

(3)造船业、矿冶业、造纸业等都颇具规模

商业 (1)水陆交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市

(2)都城长安规模宏伟,布局严整对称,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会

曲辕犁

历史解释:耕作工具,适用于精耕细作,提高了耕作效率和质量,反映了唐朝农业生产技术的提高和农业的发展

筒车示意图

历史解释:灌溉工具,利用自然力提水,节省人力,反映了唐朝农业生产技术的提高和农业的发展

唐三彩骑驼乐舞俑

历史解释:唐朝的陶瓷制作水平高超;俑上的人物体现出异域风格,反映了中外经济文化交流和各民族文化的交融

开元通宝

历史解释:也叫“开元钱”,唐高祖武德四年(621年)开始铸造

开放的 社会 风气 积极 开放 (1)社会充满活力,人们多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌 (2)一些妇女受过文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭、弈棋等活动 兼容并包 人们在衣食住行等方面多受西北少数民族习俗的影响,尚武风气盛行一时 多彩的 文学 艺术 唐诗 盛行 概况 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。唐诗题材丰富,风格多样

多彩的 文学 艺术 唐诗 盛行 代表 诗人 生活时期 美誉 作品特点

李白 盛唐时期 “诗仙” 歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神,表现出蔑视权贵、超凡脱俗的风骨。他的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀

杜甫 唐朝由盛 转衰 “诗圣” 诗风淳朴厚重,其诗多反映战争和政治腐败给人民带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情。由于杜甫的诗反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称

白居易 唐朝中期 “诗王” 直面社会现实,揭示了统治者的腐化和人民的疾苦。他的诗歌平易近人,通俗易懂

多彩的 文学艺术 书法 颜真卿的字端正劲美,雄浑敦厚,代表作《颜氏家庙碑》;柳公权的字方折峻丽,笔力劲健;欧阳询代表作《九成宫醴泉碑铭》

绘画 (1)阎立本的人物画,人物形态各异,神形兼备,代表作《步辇图》

(2)吴道子的画落笔雄劲,风格奔放,代表作《送子天王图》

音乐和舞蹈 吸收了周边民族的艺术精华,多姿多彩,还涌现出一批技艺超群的舞蹈家、歌唱家和乐器演奏家

4

考点

唐代民族和睦 文成公主入藏 唐代中外文化交流 鉴真东渡 玄奘西行

2011版课标:以文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史实为例,说明唐代民族和睦与中外文化交流的发展。

线1·要素学考点

1. 唐代民族和睦 文成公主入藏

唐代民族和睦 原因 (1)唐朝国力强盛,中原地区先进的经济、科技、文化对周边少数民族有较大的吸引力

(2)唐朝实行开明的民族政策

唐代民族和睦 表现 文成公主入藏 背景 唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一了青藏高原,定都逻些(今西藏拉萨),实行了一系列发展生产、完善制度的措施

唐朝阎立本《步辇图》

史料类型:第一手史料、图像史料

史料实证:是汉藏两族友好情谊的历史见证

概况 (1)641年(唐太宗时期),文成公主入藏,带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍 (2)松赞干布还派贵族子弟到长安学习,请求唐朝给予蚕种,派遣掌握各种专业技能的工匠 影响 唐蕃和亲促进了吐蕃经济和社会的发展 唐代民族和睦 表现 唐与吐蕃 (1)金城公主入藏:唐中宗时(710年),吐蕃赞普赤德祖赞(尺带珠丹)迎娶金城公主。并上书唐朝皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家” (2)唐蕃会盟碑:唐穆宗时,立“唐蕃会盟碑”,成为汉藏两族团结友好的见证

唐蕃会盟碑

历史解释:反映了汉藏两族的团结和友谊

唐代民族和睦 表现 管辖 西域 (1)唐太宗先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治

(2)唐朝先后设置安西都护府(唐太宗设)和北庭都护府(武则天设),管辖西域的天山南北地区

唐与其他少数民族政权 唐玄宗封渤海国首领为渤海郡王;封回纥首领为怀仁可汗;封南诏首领为云南王

民族交融 (1)唐太宗实行开明的民族政策,被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为“天可汗”

(2)汉族和一些北方少数民族杂居、通婚

(3)朝廷中的很多重要官职由少数民族人士担任

意义 有利于各民族经济文化的交流和发展;有利于边疆地区的开发和少数民族封建化;有利于统一多民族国家的巩固和发展;加强了对边疆地区的管辖 2. 唐代中外文化交流 鉴真东渡 玄奘西行

唐代中外文化交流 原因 (1)政策因素:唐朝实行比较开放的对外政策 (2)交通因素:唐朝水陆交通发达,为中外文化交流的繁荣提供了必要的客观条件 (3)国力因素:唐朝国力强盛,经济、文化发达,对周边国家有很大吸引力 史实 遣唐使 遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术、风俗习惯等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响(促进日本大化改新)

唐代中外文化交流 史实 鉴真 东渡 概况 (1)754年(唐玄宗统治时期),鉴真第六次东渡成功,抵达日本 (2)鉴真在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,主持修建唐招提寺

日本奈良唐招提寺

内的鉴真像

影响 传播了中国文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献 玄奘 西行 概况 贞观初年,玄奘从长安出发前往天竺取经,在佛学最高学府那烂陀寺游学,10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安并主持译经工作 贡献 (1)对中国佛教的发展作出重大贡献 (2)根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究古代中亚、南亚及中外交流史的珍贵文献 唐代中外文化交流 史实 唐与 新罗 (1)新罗仿唐制建立政治制度,采用科举制选拔官吏,引入中国的医学、天文、历算等科技成就

(2)朝鲜半岛的音乐传入中国

影响 (1)对唐朝:唐朝积极吸收外来文化中的先进内容,有利于促进唐朝社会的繁荣;唐朝的先进制度、灿烂文化吸引了大量来自世界各地的人,加强了其政治自信和文化自信 (2)对世界:唐朝先进的政治制度、文化、技术等不断外传,扩大了中华文化的影响,对古代世界经济文化的发展起到了极大的促进作用

玄奘西行与回国路线图

识图:长安(起点)、天竺(目的地)、那烂陀寺

唐朝对外主要交通路线示意图

(1)识图:长安、大食、天竺、新罗、日本

(2)特点:海陆并重,陆路以长安为中心,海路以扬州、广州等为出发点;与亚洲、欧洲的一些国家都有往来

线2·纵横学史

1. 中国古代对外交流人物

考向 人物事迹辨识(海南2014.4)

中国古代外交史上的杰出人物,推动了中国与其他国家的交流交往→唯物史观

素养提升

【精练本】P14备考栏目12题

2. 历代中央政府与西藏的关系 (福建2021.12;百色2021.3;

遵义2020.22)

历代中央政府通过采取不同的方式维持西藏的稳定与繁荣,巩固了国家统一,巩固了我国统一多民族国家的发展→家国情怀

素养提升

【精练本】P14备考栏目11题

3. 中国古代的对外交往 (重庆2021.A卷6;成都2021.5;牡丹江2020.26)

【精练本】P9备考栏目13题

5

考点

安史之乱 唐朝灭亡 五代十国

2011版课标:知道“安史之乱”导致唐朝由盛转衰;知道唐朝灭亡后五代十国的局面。

安史之乱 背景 (1)内忧外患:唐玄宗统治后期,朝政日趋腐败,社会矛盾尖锐,边疆形势紧张

(2)外重内轻:各地节度使势力膨胀,威胁中央,安禄山身兼三地节度使,逐渐扩张势力

概况 755—763年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”。在北方少数民族军队的援助下,唐朝最终于763年平定叛乱

影响 导致唐朝国势由盛转衰: ①对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;②唐朝的中央权力衰微,地方上逐渐形成藩镇割据的局面

唐朝 灭亡 原因 唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

概况 907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡

五代 十国 概况 唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现九个政权,再加上北汉,史称“五代十国”

实质 是唐末以来藩镇割据局面的延续

史料学史·思维可视化

◆图片类素材,如何把握主旨

读图时应该提取图片有效信息,其中有效信息一般来源于图名、图注、图片上的人物、场景、物品等,并结合所学明确图片所处时代背景以及反映的史实

◆图片式主题归纳类设问,作答技巧

两幅/多幅图片主题归纳类试题,先要提取两幅图片相关的文字信息(图名、图片中的文字信息等),明确图片反映的具体内容。然后从两幅图片所属的性质、领域、影响等角度分析两幅图片之间的联系和共同点,最后得出结论

技巧点拨

材料

可视化解法

图1 日本奈良唐招提寺内的鉴真①像

设问:依据材料并结合所学,指出图1、图2所反映的主题。(2分)

图2 玄奘西行②求法(邮票))

解题三步骤 步骤一审设问 明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“依据材料并结合所学” →答案来自 材料和所学知识 指出 鉴真、玄奘相关图片 反映的主题

步骤二读材料 审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 3. 信息归纳 ①② ①→中日文化交流 ②→中印文化交流 ①②→均反映的是唐代中外文化交流 步骤三规范答 注意分层、分点、历史术语作答: 主题:唐代中外文化交流。(2分) 1. 材料

实战演练

【答案】主题:唐代中外交流。(2分)

出土于唐朝墓葬

的大食人俑

设问:依据材料并结合所学,指出上述图片所反映的主题。(2分)

出土于唐朝墓葬

的东罗马金币

具有西亚艺术风格的

唐代镶金兽首玛瑙杯

2. 材料 唐代文化呈现一种兼容的气度。日本派出的遣唐使有13次之多;古印度一再遣使唐朝;波斯、大食商人 频繁往来于亚欧之间,不少人定居唐朝,其宗教信仰、风俗习惯等都受到唐政府尊重。中国的丝绸、瓷器、纸张等大量运往波斯销售。唐太宗派人到印度学习甘蔗制糖。

——摘编自冯天瑜主编的《中华文明史》

设问:依据材料,概括唐代中外文化交流的特点。(4分)

【答案】特点:范围广泛,同亚洲许多国家都有往来;具有双向性,外国与中国互相学习,相互吸收。(4分)

同课章节目录