2024海南中考历史二轮中考题型研究 世界现代史 第一次世界大战和战后初期的世界(课件)(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024海南中考历史二轮中考题型研究 世界现代史 第一次世界大战和战后初期的世界(课件)(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-15 01:13:23 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

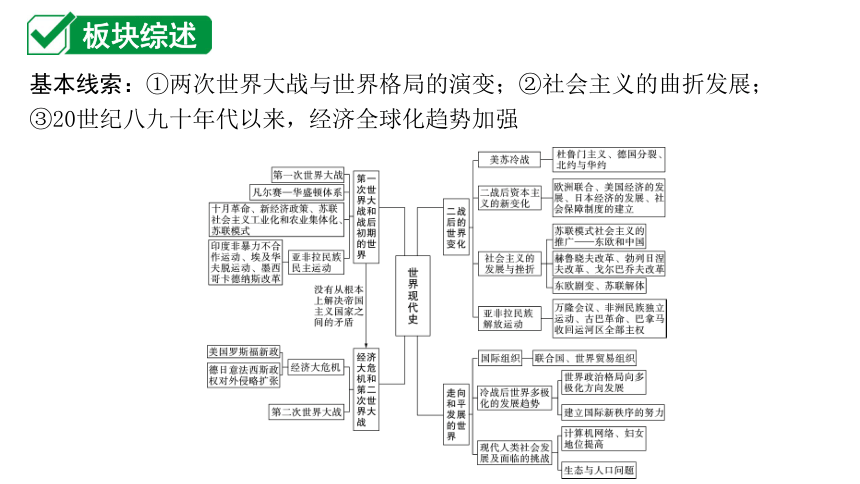

板块综述

基本线索:①两次世界大战与世界格局的演变;②社会主义的曲折发展;

③20世纪八九十年代以来,经济全球化趋势加强

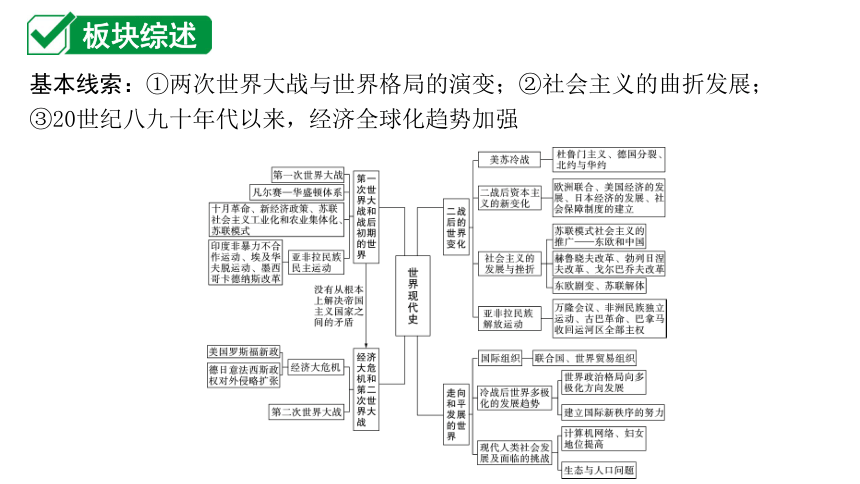

世界现代史 第一次世界大战和战后初期的世界

单元概览

1

双线模式学考点

2

史料学史·思维可视化

3

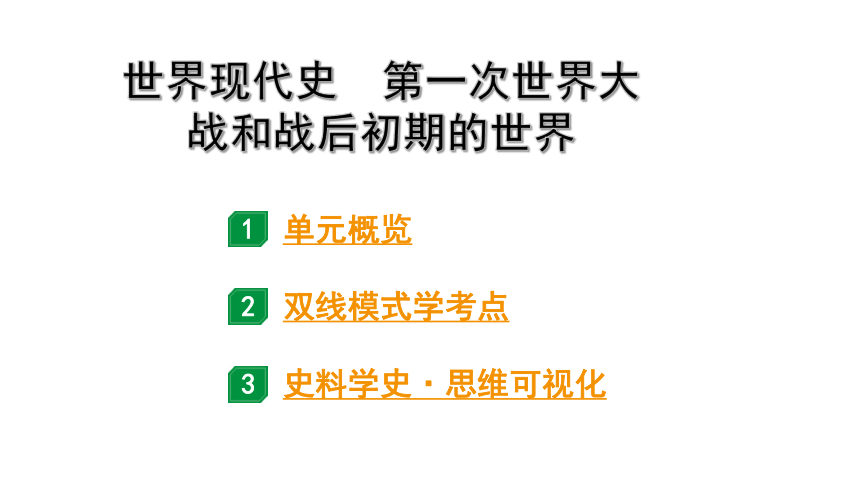

时序坐标

单元概览

1882年

20世纪初

1914年

7月

1918年11月

1919年

1921年

三国同盟正式形成

第一次世界大战

十月革命

巴黎和会召开,《凡尔赛条约》

签订

新经济政策开始实施

苏联成立

苏联社会主义工业化开始

一战及战后新秩序

三国协约建立

1917年

1922年

1926年

1936年

苏联模式形成

苏俄(联)的革命

与建设

华盛顿会议开始召开

《九国公约》签署、“凡尔赛—华盛顿体系”形成

周年

105

140

100

阶段特征

第一次世界大战动摇了以欧洲为中心的世界格局,形成“凡尔赛—华盛顿体系”的国际新秩序;俄国爆发十月革命,退出第一次世界大战,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家;战争激化了亚非殖民地半殖民地国家与宗主国的矛盾,推动了亚非拉民族民主运动高涨。

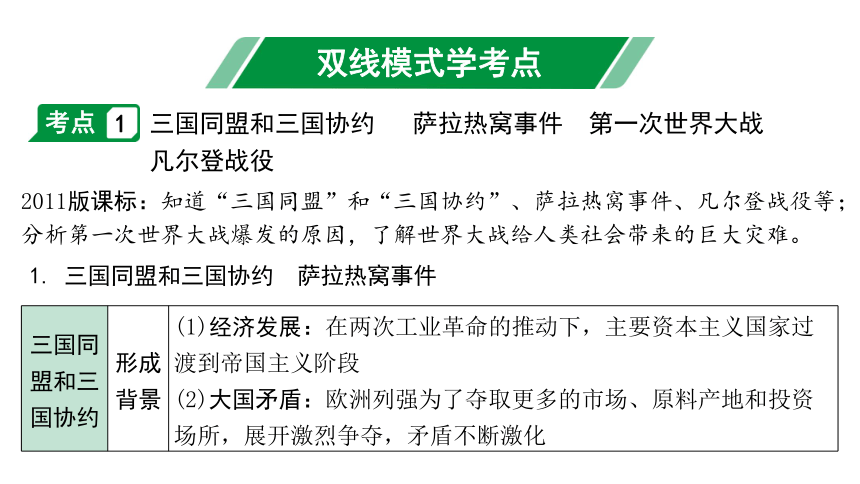

双线模式学考点

1

考点

三国同盟和三国协约 萨拉热窝事件 第一次世界大战

凡尔登战役

2011版课标:知道“三国同盟”和“三国协约”、萨拉热窝事件、凡尔登战役等;分析第一次世界大战爆发的原因,了解世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

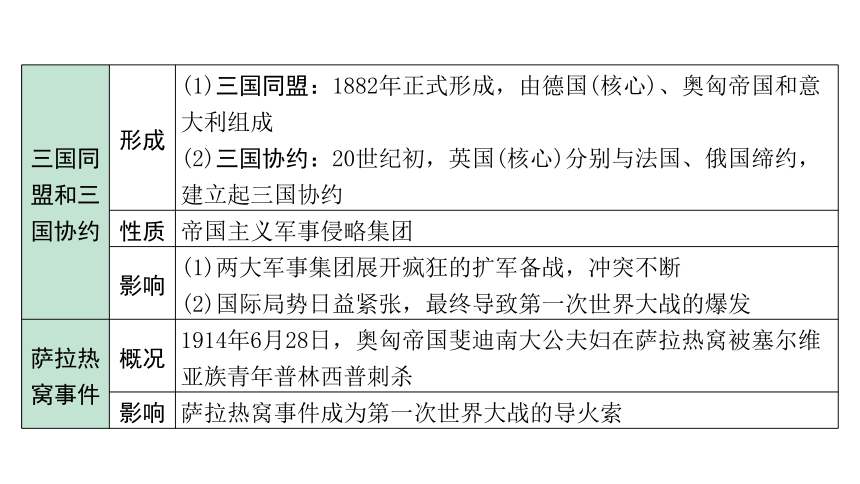

1. 三国同盟和三国协约 萨拉热窝事件

三国同盟和三国协约 形成背景 (1)经济发展:在两次工业革命的推动下,主要资本主义国家过渡到帝国主义阶段

(2)大国矛盾:欧洲列强为了夺取更多的市场、原料产地和投资场所,展开激烈争夺,矛盾不断激化

三国同盟和三国协约 形成 (1)三国同盟:1882年正式形成,由德国(核心)、奥匈帝国和意大利组成

(2)三国协约:20世纪初,英国(核心)分别与法国、俄国缔约,建立起三国协约

性质 帝国主义军事侵略集团

影响 (1)两大军事集团展开疯狂的扩军备战,冲突不断

(2)国际局势日益紧张,最终导致第一次世界大战的爆发

萨拉热窝事件 概况 1914年6月28日,奥匈帝国斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚族青年普林西普刺杀

影响 萨拉热窝事件成为第一次世界大战的导火索

历史解释:经过第二次工业革命,德国经济实力超过英国,要求重新分割世界,英德矛盾尖锐

2. 第一次世界大战 凡尔登战役

时间 1914年7月—1918年11月

原因 (1)根本原因:第二次工业革命后,德、美、日等国资本主义经济迅速发展,但在政治、经济影响力上与英、法等老牌资本主义国家相比还处于不平等地位,海外殖民地也远远少于老牌资本主义国家

(2)推动原因:欧洲两大军事侵略集团的形成和对抗

(3)直接原因(导火索):萨拉热窝事件

交战 双方 (1)同盟国集团(以德国、奥匈帝国为主)←→协约国集团(以英国、法国、俄国为主)

(2)战争爆发后,意大利为了自身利益加入协约国一方作战

爆发 1914年7月,奥匈帝国向塞尔维亚宣战。第一次世界大战爆发

主要战场形成 (1)战争爆发后,欧洲为主要战场,形成了东、西、南三条战线

(2)后来,战争扩大到非洲、亚洲等地

进程 主要 战役:凡尔登战役 概况 1916年,德、法两国在法国的凡尔登展开阵地战,双方损失近百万人,因此凡尔登战役有“绞肉机”“地狱” “屠场”之称

历史解释:凡尔登战役造成极大的伤亡,体现出第一次世界大战的残酷性

结果 法军挫败了德军的进攻 进程 1917年的变化 (1)美国、中国、巴西等加入协约国一方

(2)俄国爆发十月革命,不久,退出第一次世界大战

结束 1918年11月,德国投降,第一次世界大战以同盟国的失败而结束

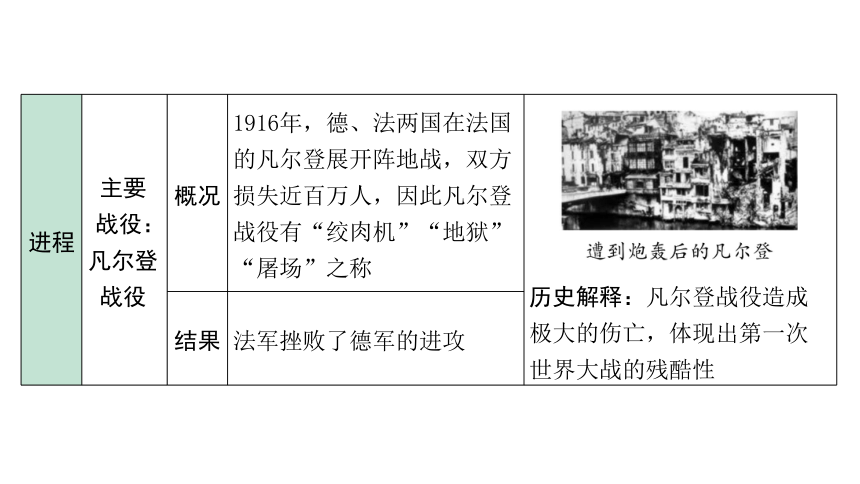

性质 西方列强为重新瓜分世界、争夺世界霸权而发动的一场非正义的帝国主义战争 特点 (1)时间长:历时4年多 (2)涉及范围广:涉及欧、亚、非三大洲,先后参战国家总计30多个,约15亿人卷入战争 (3)破坏性大:伤亡人数多(参战各国死伤人数超过3000多万)、经济损 失大 (4)新式武器投入战场:如飞机、坦克、潜艇等,杀伤力大 第一次世界大战欧洲战场形势图

(1)识图:协约国、同盟国、德国、奥匈帝国、意大利、法国、英国、俄国、凡尔登

(2)形势特点:形成东线、西线、南线三条战线

影响 (1)给人类带来巨大灾难:人类历史上一次规模空前的战争,造成了巨大的人力、物力损失,给人类带来了巨大灾难

(2)改变世界格局:①大大削弱了欧洲的力量,从根本上动摇了欧洲在世界上的优势地位,美国、日本崛起;②出现了人类历史上第一个社会主义国家——苏维埃俄国

(3)削弱欧洲:德意志帝国、沙皇俄国、奥匈帝国、奥斯曼土耳其帝国被摧毁,英法也被严重削弱

(4)对殖民体系:削弱了帝国主义的殖民力量,进一步促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒

(5)对中国:①中国为协约国的胜利作出了巨大牺牲,得以作为战胜国参加战后国际会议;②第一次世界大战期间,西方列强暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业出现了“短暂的春天”

(6)对社会观念:改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨

(7)对科技发展:因战争需要,科学技术不断发展,战争装备不断更新

知识拓展

从第一次世界大战中你能得到哪些启示?

(1)第一次世界大战给人类社会带来深重灾难,要珍爱和平,反对战争;

(2)加强各国的交流与合作,建立强有力的国际协调机构,用和平方式解决国际争端;

(3)科学技术应当用来造福人类,而非用于战争。

2

考点

十月革命胜利105周年

2011版课标:通过彼得格勒武装起义的胜利,理解列宁领导的世界上第一个社会主义国家诞生的重要历史意义。

时间 1917年11月(俄历十月) 地点 彼得格勒 领导者 列宁

背景 (1)帝国主义链条的薄弱环节:1861年农奴制改革后,俄国国内资本主义发展起来,但仍然是一个落后的国家 (2)一战激化沙俄国内矛盾:第一次世界大战使俄国各种社会矛盾激化,反对战争和要求社会变革的呼声越来越高 (3)沙皇专制统治的终结:1917年3月(俄历2月),俄国发生二月革命,推翻了沙皇专制统治,建立了资产阶级临时政府 (4)资产阶级革命的局限性:资产阶级临时政府没有满足人民对和平、土地和基本生活供给的要求,继续参加第一次世界大战,并迫害布尔什维克党人 进程 彼得格勒武装起义 1917年11月7日晚,以“阿芙乐尔号”巡洋舰的炮声为信号,起义者冲进冬宫,临时政府被推翻,彼得格勒武装起义取得胜利

苏维埃政权建立 1917年11月7日晚,苏维埃政府宣布成立,随后采取了创建新的政权机关,组建红军,建立社会主义公有制的工业、铁路、银行,将土地分配给农民,退出第一次世界大战等措施

地位 十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命 特征 中心城市暴动,武装夺取政权 意义 (1)对俄国:开创了俄国历史的新纪元,使俄国走上了社会主义发展道路 (2)对世界:①是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争;②打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元 (3)对中国:十月革命给中国送来了马克思主义,为中国革命指明了方向,推动了中国无产阶级革命运动的发展 3

考点

《凡尔赛条约》《九国公约》签署100周年

凡尔赛—华盛顿体系形成100周年

2011版课标:了解《凡尔赛条约》《九国公约》的基本内容,知道战胜国建立了战后世界的新秩序。

线1·要素学考点

巴黎和会 时间 1919年1—6月 地点 法国巴黎凡尔赛宫

操纵国 英国(首相劳合·乔治)、法国(总理克里孟梭)、美国(总统威尔逊) 议题 讨论对德和约及战后安排 结果 (1)巴黎和会上协约国与德国签订了《协约及参战各国对德和约》,即《凡尔赛条约》,协约国还分别与其他战败国签订了一系列和约 (2)决定建立国际联盟 巴黎和会 实质 帝国主义国家的分赃会议

影响 (1)对世界:暂时调整了战胜国在欧洲的关系,建立了帝国主义战后国际新体系——凡尔赛体系 (2)对中国:列强将德国在中国山东的权益全部转给日本,引发中国的五四运动 巴黎和会三巨头劳合·乔治(前排居左)、克里孟梭(前排居中)、威尔逊(前排居右)

历史解释:三国主导体现会议的大国强权色彩

《凡尔赛 条约》 时间 1919年6月 签订双方 战胜的协约国与德国

基本内容 (1)政治:①重划德国疆界,阿尔萨斯—洛林归还法国,萨尔煤矿归法国开采;②莱茵河西岸的德国领土由协约国占领15年,莱茵河东岸50千米内,德国不得设防;③德国承认奥地利、波兰等国独立 (2)军事:禁止德国实行义务兵役制,不许德国拥有空军,限制德国陆军的人数 (3)赔款:由协约国设立赔偿委员会,决定德国战争赔款的总数 (4)殖民地:德国的全部海外殖民地由英、法、日等国瓜分(最具分赃性质的条款) 影响 (1)对德国:处罚过于严苛,激起了德国人的复仇心理,为第二次世界大战埋下了隐患 (2)对世界格局:《凡尔赛条约》与其他和约一起构成了凡尔赛体系 华盛顿会议 时间 1921—1922年 地点 美国华盛顿

背景 (1)巴黎和会没有解决战胜国在东亚和太平洋地区的矛盾 (2)日本几乎独霸中国,英、美力图遏制日本的扩张,三国之间海军军备竞赛激烈 目的 调整帝国主义国家在东亚和太平洋地区的关系 参会国 美(主导国)、英、法、日、意、荷、比、葡和中国等9国 结果 签署了《九国公约》等条约;中国收回了在山东的大部分权益 影响 华盛顿会议是巴黎和会的继续,重新调整和确立了战胜国在东亚和太平洋地区的关系,建立了华盛顿体系 《九国公约》 时间 1922年签署

基本 内容 (1)公约宣称尊重中国的主权、独立与领土完整

(2)建立并维护各国在中国的商务实业机会均等原则

影响 (1)对美国:实现了美国长期追求的“门户开放”等目的,为美国进一步扩大在华势力提供了条件

(2)对日本:使日本独霸中国的企图未能实现

(3)对中国:中国仍未摆脱被几个帝国主义国家共同支配的局面

局限性 公约标榜尊重中国主权、独立,只是做表面文章。列强对中国提出的取消治外法权、关税自主和收回租界等正义要求,都予以拒绝

凡尔赛—华盛顿 体系 形成 在巴黎和会和华盛顿会议的基础上,“凡尔赛—华盛顿体系”建立 实质 帝国主义国家在第一次世界大战后对世界格局的重新安排 矛盾 战胜国 战胜国;战胜国 战败国;宗主国 殖民地半殖民地国家或地区 影响 积极 (1)暂时维持了资本主义世界的平衡,暂时缓和了帝国主义国家之间的矛盾

(2)使世界局势出现了暂时的和平与稳定,客观上有利于战后世界经济的发展

消极 建立在掠夺和奴役战败国及被压迫民族的基础上,不可能从根本上消除帝国主义国家之间的矛盾,缺乏真正制止战争的体制和手段,埋下了爆发新的世界大战的祸根

第一次世界大战前的欧洲

识图:德国、奥匈帝国、俄国、奥斯曼帝国、法国、英国、意大利,阿尔萨斯—洛林

第一次世界大战后的欧洲

(1)识图:苏联、波兰、法国、德国等;捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利

(2)与第一次世界大战前的欧洲对比变化特点:①奥匈帝国、奥斯曼帝国等传统帝国瓦解;②捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利等新兴民族国家出现;③阿尔萨斯—洛林归还法国

线2·纵横学史

1. 带有强权色彩的国际会议

考向 会议影响辨识

素养提升

弱国无外交,必须实现民族独立和国家富强,才能在国际舞台上掌握主动权→家国情怀

【精练本】P71备考栏目10题

2. 构建国际关系的条约、文献

考向 条约辨识

【精练本】P71备考栏目11题

4

考点

新经济政策 社会主义工业化和农业集体化 苏联模式

2011版课标:从新经济政策、社会主义工业化和农业集体化,了解苏联社会主义建设的成就和主要问题。

1. 新经济政策

时间 1921年春开始

背景 (1)经历了数年战争的苏维埃俄国,经济异常困难,社会矛盾加剧

(2)列宁认为只有改变战时共产主义政策,才能恢复和发展生产

目的 恢复和发展生产,缓解危机,巩固工农联盟

内容 (1)农业:以征收粮食税代替余粮征集制,允许使用雇佣劳动力和出租土地(2)商业:农民可以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易

(3)工业:允许私人经营中小企业

(4)分配制度:实行按劳取酬的工资制

特点 把社会主义同市场、商品货币关系直接联系起来

影响 新经济政策调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展

2. 社会主义工业化和农业集体化 苏联模式

苏联 成立 1922年年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”;1922年,苏联成立时仅有4个加盟国(俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰、外高加索联邦),后来发展到15个 社会 主义 工业化 时间 1926年开始 领导者 斯大林

历史解释:苏联两个五年计划期间,重工业建设取得巨大成就

特点 (1)优先发展重工业 (2)依靠高度集中的指令性计划,集中全国人力、物力、财力 (3)以牺牲农业发展和农民利益为代价 成就 1928—1937年,苏联先后完成了第一个、第二个五年计划,工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,由落后的农业国变成了强大的工业国 农业 集体化 时间 20世纪30年代初开始 领导者 斯大林

背景 1927年年底至1928年年初,苏联发生了严重的粮食收购危机 目的 解决粮食问题,实现社会主义工业化 概况 (1)开展消灭富农运动,农民都要加入集体农庄 (2)加快组建拖拉机站,为集体农庄提供机械服务,监督集体农庄执行国家的生产计划 影响 在农业集体化过程中,农民的利益受到严重损害,致使苏联农业生产长期停滞 苏联模式 形成标志 1936年,苏联公布了新宪法,规定苏联是工农社会主义国家,标志着苏联模式(又称斯大林模式)的形成

特征 高度集中的计划经济体制和高度集权的政治体制

表现 (1)经济方面:建立单一生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划经济体制

(2)政治方面:权力高度集中,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督

影响 (1)积极:苏联模式在特定的历史条件下促进了苏联经济社会快速发展,使苏联在较短的时间内实现了工业化,也为苏联军民夺取反法西斯战争胜利发挥了重要作用

(2)消极:不尊重经济规律,弊端日益暴露,成为经济社会发展的严重体制障碍

5

考点

印度非暴力不合作运动 埃及华夫脱运动 墨西哥卡德纳斯改革

2011版课标:知道甘地领导的印度非暴力不合作运动、埃及的华夫脱运动和墨西哥的卡德纳斯改革。

印度非暴力不合作 运动 背景 第一次世界大战期间及战后,英国殖民统治使印度人民与英国殖民者的矛盾激化,民族主义者的自治幻想也宣告破灭 概况 第一次 1920年,甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动。抵制在殖民政府和法院中工作;拒绝在英国学校读书;鼓励发展手工纺织业,抵制英国商品;拒绝纳税等

第二次 1930年开始,主要采取不服从形式(又被称为“文明不服从运动”)。甘地向殖民政府提出了降低田赋、释放政治犯、废除食盐专卖法等要求。后来以政府与甘地双方妥协而结束

印度非暴力不合作运动 特点 采取和平的、非暴力手段进行斗争

影响 (1)动员了广大群众,打击了英国的殖民统治,增强了印度人民的民族自尊心和自信心

(2)甘地为防止爆发革命,控制了群众的斗争方式,保证了资产阶级对运动的领导权

埃及华夫脱运动 概况 1918年,扎格鲁尔等人向英国政府提出让埃及完全独立的要求,这些人后来发展成为“华夫脱党”。1922年英国政府被迫有条件地承认埃及独立

影响 华夫脱运动为埃及民族民主运动的进一步发展奠定了基础

墨西哥卡德纳斯改革 时间 1934年开始 推动者 卡德纳斯

内容 (1)打击寡头势力,确立中央集权的资产阶级民主政治体制 (2)推行土地改革,在全国范围内分配土地,打破少数人占有大量土地的局面 (3)将服务业和大型工业收归国有,谋求民族经济的独立与发展 (4)发展教育,提高人民的文化水平 影响 巩固了墨西哥资产阶级革命成果,为墨西哥社会、经济的发展奠定了基础 史料学史·思维可视化

可视化解法

材料 第一次世界大战给予古老的君主制度和贵族封建制度以最后的一次打击①。在土耳其、俄国、奥匈帝国、德意志帝国和各个单一的德意志国家,帝王宝座倒塌了。朝廷臣子,所有社会上的头面人物与拥有特殊利益的旧的土地贵族,全都随着国王的垮台而消失了。这次大战的确是民主制度的一次胜利,尽管是辛酸的胜利②。它把如法国革命和美国革命那样时间长久、影响深远的过程更向前推进了。它使欧洲主要国家的实力被严重削弱了,它们面对的则是经济力量日益兴盛的美国,建立起革命政府的苏联,以及反殖民运动蓬勃开展的非洲和亚洲③。

——摘编自《现代世界史》

设问:依据材料,概括第一次世界大战对世界政治文明发展产生的影响。(4分)

解题三步骤 步骤一审设问 明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“依据材料”——答案来源于材料 概括 第一次世界大战 影响

步骤二读材料 审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 ①②③ ①→打击了封建君主制度和贵族封建制度;②→推动了民主制度的胜利;③→削弱了欧洲势力,美国和苏联崛起,推动了非洲和亚洲的反殖民运动的蓬勃发展 步骤三规范答 注意:分问、分层、分点作答: 打击了封建君主制度和贵族封建制度;推动了民主制度的胜利;削弱了欧洲势力,促进了美国和苏联崛起,推动了非洲和亚洲的反殖民运动的蓬勃发展。(4分,答出符合题意的两点即可) 实战演练

1. 材料 英国著名经济学家凯恩斯曾在巴黎和会期间担任英国方面的财政专家,他认为协约国的赔款政策“是一项令人深恶痛绝的政策”“这种政策……是一个残忍的胜利者在文明史上所干出的最凶暴的行为之一”。《凡尔赛条约》的缔结者之一,英国首相劳合·乔治写道:“如果德国认为1919年的和约不公平,那么它将会找到对战胜国进行报复的手段。”

——摘自统编教材《世界历史》九年级下册

设问:依据材料并结合所学,分析《凡尔赛条约》的影响。(2分)

【答案】影响:建立在掠夺和奴役战败国的基础上,没有从根本上消除帝国主义国家之间的矛盾,激起战败国的强烈不满和复仇情绪。(2分)

2. 材料 1921—1925年苏俄(联)粮食生产情况

项目 1921年 1923年 1925年

粮食作物耕种面积(万公顷) 6 620 7 860 8 730

粮食作物产量(亿普特) 22.13 34.55 44.25

设问:依据材料,概括1921—1925年苏俄(联)粮食生产发生的变化。结合所学知识,分析这一变化出现的原因。(4分)

【答案】变化:粮食耕种面积增加,产量不断提高。(2分)原因:实行新经济政策,调动了生产者的积极性。(2分)

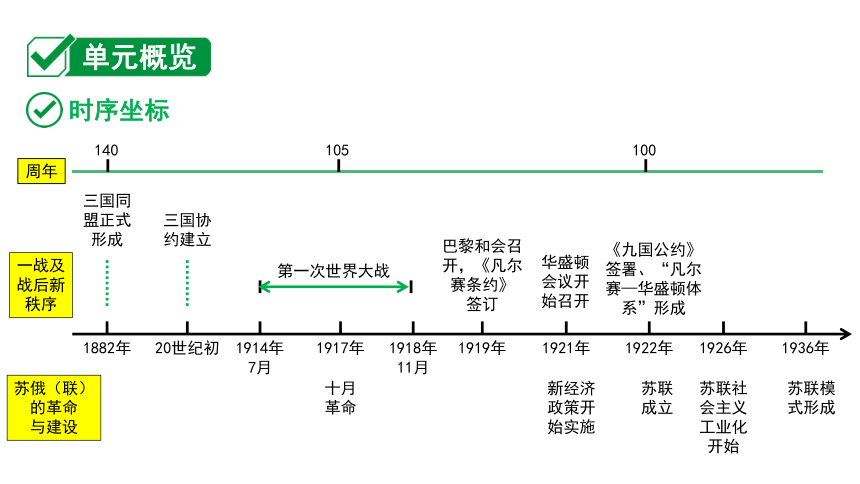

板块综述

基本线索:①两次世界大战与世界格局的演变;②社会主义的曲折发展;

③20世纪八九十年代以来,经济全球化趋势加强

世界现代史 第一次世界大战和战后初期的世界

单元概览

1

双线模式学考点

2

史料学史·思维可视化

3

时序坐标

单元概览

1882年

20世纪初

1914年

7月

1918年11月

1919年

1921年

三国同盟正式形成

第一次世界大战

十月革命

巴黎和会召开,《凡尔赛条约》

签订

新经济政策开始实施

苏联成立

苏联社会主义工业化开始

一战及战后新秩序

三国协约建立

1917年

1922年

1926年

1936年

苏联模式形成

苏俄(联)的革命

与建设

华盛顿会议开始召开

《九国公约》签署、“凡尔赛—华盛顿体系”形成

周年

105

140

100

阶段特征

第一次世界大战动摇了以欧洲为中心的世界格局,形成“凡尔赛—华盛顿体系”的国际新秩序;俄国爆发十月革命,退出第一次世界大战,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家;战争激化了亚非殖民地半殖民地国家与宗主国的矛盾,推动了亚非拉民族民主运动高涨。

双线模式学考点

1

考点

三国同盟和三国协约 萨拉热窝事件 第一次世界大战

凡尔登战役

2011版课标:知道“三国同盟”和“三国协约”、萨拉热窝事件、凡尔登战役等;分析第一次世界大战爆发的原因,了解世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

1. 三国同盟和三国协约 萨拉热窝事件

三国同盟和三国协约 形成背景 (1)经济发展:在两次工业革命的推动下,主要资本主义国家过渡到帝国主义阶段

(2)大国矛盾:欧洲列强为了夺取更多的市场、原料产地和投资场所,展开激烈争夺,矛盾不断激化

三国同盟和三国协约 形成 (1)三国同盟:1882年正式形成,由德国(核心)、奥匈帝国和意大利组成

(2)三国协约:20世纪初,英国(核心)分别与法国、俄国缔约,建立起三国协约

性质 帝国主义军事侵略集团

影响 (1)两大军事集团展开疯狂的扩军备战,冲突不断

(2)国际局势日益紧张,最终导致第一次世界大战的爆发

萨拉热窝事件 概况 1914年6月28日,奥匈帝国斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚族青年普林西普刺杀

影响 萨拉热窝事件成为第一次世界大战的导火索

历史解释:经过第二次工业革命,德国经济实力超过英国,要求重新分割世界,英德矛盾尖锐

2. 第一次世界大战 凡尔登战役

时间 1914年7月—1918年11月

原因 (1)根本原因:第二次工业革命后,德、美、日等国资本主义经济迅速发展,但在政治、经济影响力上与英、法等老牌资本主义国家相比还处于不平等地位,海外殖民地也远远少于老牌资本主义国家

(2)推动原因:欧洲两大军事侵略集团的形成和对抗

(3)直接原因(导火索):萨拉热窝事件

交战 双方 (1)同盟国集团(以德国、奥匈帝国为主)←→协约国集团(以英国、法国、俄国为主)

(2)战争爆发后,意大利为了自身利益加入协约国一方作战

爆发 1914年7月,奥匈帝国向塞尔维亚宣战。第一次世界大战爆发

主要战场形成 (1)战争爆发后,欧洲为主要战场,形成了东、西、南三条战线

(2)后来,战争扩大到非洲、亚洲等地

进程 主要 战役:凡尔登战役 概况 1916年,德、法两国在法国的凡尔登展开阵地战,双方损失近百万人,因此凡尔登战役有“绞肉机”“地狱” “屠场”之称

历史解释:凡尔登战役造成极大的伤亡,体现出第一次世界大战的残酷性

结果 法军挫败了德军的进攻 进程 1917年的变化 (1)美国、中国、巴西等加入协约国一方

(2)俄国爆发十月革命,不久,退出第一次世界大战

结束 1918年11月,德国投降,第一次世界大战以同盟国的失败而结束

性质 西方列强为重新瓜分世界、争夺世界霸权而发动的一场非正义的帝国主义战争 特点 (1)时间长:历时4年多 (2)涉及范围广:涉及欧、亚、非三大洲,先后参战国家总计30多个,约15亿人卷入战争 (3)破坏性大:伤亡人数多(参战各国死伤人数超过3000多万)、经济损 失大 (4)新式武器投入战场:如飞机、坦克、潜艇等,杀伤力大 第一次世界大战欧洲战场形势图

(1)识图:协约国、同盟国、德国、奥匈帝国、意大利、法国、英国、俄国、凡尔登

(2)形势特点:形成东线、西线、南线三条战线

影响 (1)给人类带来巨大灾难:人类历史上一次规模空前的战争,造成了巨大的人力、物力损失,给人类带来了巨大灾难

(2)改变世界格局:①大大削弱了欧洲的力量,从根本上动摇了欧洲在世界上的优势地位,美国、日本崛起;②出现了人类历史上第一个社会主义国家——苏维埃俄国

(3)削弱欧洲:德意志帝国、沙皇俄国、奥匈帝国、奥斯曼土耳其帝国被摧毁,英法也被严重削弱

(4)对殖民体系:削弱了帝国主义的殖民力量,进一步促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒

(5)对中国:①中国为协约国的胜利作出了巨大牺牲,得以作为战胜国参加战后国际会议;②第一次世界大战期间,西方列强暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业出现了“短暂的春天”

(6)对社会观念:改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨

(7)对科技发展:因战争需要,科学技术不断发展,战争装备不断更新

知识拓展

从第一次世界大战中你能得到哪些启示?

(1)第一次世界大战给人类社会带来深重灾难,要珍爱和平,反对战争;

(2)加强各国的交流与合作,建立强有力的国际协调机构,用和平方式解决国际争端;

(3)科学技术应当用来造福人类,而非用于战争。

2

考点

十月革命胜利105周年

2011版课标:通过彼得格勒武装起义的胜利,理解列宁领导的世界上第一个社会主义国家诞生的重要历史意义。

时间 1917年11月(俄历十月) 地点 彼得格勒 领导者 列宁

背景 (1)帝国主义链条的薄弱环节:1861年农奴制改革后,俄国国内资本主义发展起来,但仍然是一个落后的国家 (2)一战激化沙俄国内矛盾:第一次世界大战使俄国各种社会矛盾激化,反对战争和要求社会变革的呼声越来越高 (3)沙皇专制统治的终结:1917年3月(俄历2月),俄国发生二月革命,推翻了沙皇专制统治,建立了资产阶级临时政府 (4)资产阶级革命的局限性:资产阶级临时政府没有满足人民对和平、土地和基本生活供给的要求,继续参加第一次世界大战,并迫害布尔什维克党人 进程 彼得格勒武装起义 1917年11月7日晚,以“阿芙乐尔号”巡洋舰的炮声为信号,起义者冲进冬宫,临时政府被推翻,彼得格勒武装起义取得胜利

苏维埃政权建立 1917年11月7日晚,苏维埃政府宣布成立,随后采取了创建新的政权机关,组建红军,建立社会主义公有制的工业、铁路、银行,将土地分配给农民,退出第一次世界大战等措施

地位 十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命 特征 中心城市暴动,武装夺取政权 意义 (1)对俄国:开创了俄国历史的新纪元,使俄国走上了社会主义发展道路 (2)对世界:①是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争;②打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元 (3)对中国:十月革命给中国送来了马克思主义,为中国革命指明了方向,推动了中国无产阶级革命运动的发展 3

考点

《凡尔赛条约》《九国公约》签署100周年

凡尔赛—华盛顿体系形成100周年

2011版课标:了解《凡尔赛条约》《九国公约》的基本内容,知道战胜国建立了战后世界的新秩序。

线1·要素学考点

巴黎和会 时间 1919年1—6月 地点 法国巴黎凡尔赛宫

操纵国 英国(首相劳合·乔治)、法国(总理克里孟梭)、美国(总统威尔逊) 议题 讨论对德和约及战后安排 结果 (1)巴黎和会上协约国与德国签订了《协约及参战各国对德和约》,即《凡尔赛条约》,协约国还分别与其他战败国签订了一系列和约 (2)决定建立国际联盟 巴黎和会 实质 帝国主义国家的分赃会议

影响 (1)对世界:暂时调整了战胜国在欧洲的关系,建立了帝国主义战后国际新体系——凡尔赛体系 (2)对中国:列强将德国在中国山东的权益全部转给日本,引发中国的五四运动 巴黎和会三巨头劳合·乔治(前排居左)、克里孟梭(前排居中)、威尔逊(前排居右)

历史解释:三国主导体现会议的大国强权色彩

《凡尔赛 条约》 时间 1919年6月 签订双方 战胜的协约国与德国

基本内容 (1)政治:①重划德国疆界,阿尔萨斯—洛林归还法国,萨尔煤矿归法国开采;②莱茵河西岸的德国领土由协约国占领15年,莱茵河东岸50千米内,德国不得设防;③德国承认奥地利、波兰等国独立 (2)军事:禁止德国实行义务兵役制,不许德国拥有空军,限制德国陆军的人数 (3)赔款:由协约国设立赔偿委员会,决定德国战争赔款的总数 (4)殖民地:德国的全部海外殖民地由英、法、日等国瓜分(最具分赃性质的条款) 影响 (1)对德国:处罚过于严苛,激起了德国人的复仇心理,为第二次世界大战埋下了隐患 (2)对世界格局:《凡尔赛条约》与其他和约一起构成了凡尔赛体系 华盛顿会议 时间 1921—1922年 地点 美国华盛顿

背景 (1)巴黎和会没有解决战胜国在东亚和太平洋地区的矛盾 (2)日本几乎独霸中国,英、美力图遏制日本的扩张,三国之间海军军备竞赛激烈 目的 调整帝国主义国家在东亚和太平洋地区的关系 参会国 美(主导国)、英、法、日、意、荷、比、葡和中国等9国 结果 签署了《九国公约》等条约;中国收回了在山东的大部分权益 影响 华盛顿会议是巴黎和会的继续,重新调整和确立了战胜国在东亚和太平洋地区的关系,建立了华盛顿体系 《九国公约》 时间 1922年签署

基本 内容 (1)公约宣称尊重中国的主权、独立与领土完整

(2)建立并维护各国在中国的商务实业机会均等原则

影响 (1)对美国:实现了美国长期追求的“门户开放”等目的,为美国进一步扩大在华势力提供了条件

(2)对日本:使日本独霸中国的企图未能实现

(3)对中国:中国仍未摆脱被几个帝国主义国家共同支配的局面

局限性 公约标榜尊重中国主权、独立,只是做表面文章。列强对中国提出的取消治外法权、关税自主和收回租界等正义要求,都予以拒绝

凡尔赛—华盛顿 体系 形成 在巴黎和会和华盛顿会议的基础上,“凡尔赛—华盛顿体系”建立 实质 帝国主义国家在第一次世界大战后对世界格局的重新安排 矛盾 战胜国 战胜国;战胜国 战败国;宗主国 殖民地半殖民地国家或地区 影响 积极 (1)暂时维持了资本主义世界的平衡,暂时缓和了帝国主义国家之间的矛盾

(2)使世界局势出现了暂时的和平与稳定,客观上有利于战后世界经济的发展

消极 建立在掠夺和奴役战败国及被压迫民族的基础上,不可能从根本上消除帝国主义国家之间的矛盾,缺乏真正制止战争的体制和手段,埋下了爆发新的世界大战的祸根

第一次世界大战前的欧洲

识图:德国、奥匈帝国、俄国、奥斯曼帝国、法国、英国、意大利,阿尔萨斯—洛林

第一次世界大战后的欧洲

(1)识图:苏联、波兰、法国、德国等;捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利

(2)与第一次世界大战前的欧洲对比变化特点:①奥匈帝国、奥斯曼帝国等传统帝国瓦解;②捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利等新兴民族国家出现;③阿尔萨斯—洛林归还法国

线2·纵横学史

1. 带有强权色彩的国际会议

考向 会议影响辨识

素养提升

弱国无外交,必须实现民族独立和国家富强,才能在国际舞台上掌握主动权→家国情怀

【精练本】P71备考栏目10题

2. 构建国际关系的条约、文献

考向 条约辨识

【精练本】P71备考栏目11题

4

考点

新经济政策 社会主义工业化和农业集体化 苏联模式

2011版课标:从新经济政策、社会主义工业化和农业集体化,了解苏联社会主义建设的成就和主要问题。

1. 新经济政策

时间 1921年春开始

背景 (1)经历了数年战争的苏维埃俄国,经济异常困难,社会矛盾加剧

(2)列宁认为只有改变战时共产主义政策,才能恢复和发展生产

目的 恢复和发展生产,缓解危机,巩固工农联盟

内容 (1)农业:以征收粮食税代替余粮征集制,允许使用雇佣劳动力和出租土地(2)商业:农民可以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易

(3)工业:允许私人经营中小企业

(4)分配制度:实行按劳取酬的工资制

特点 把社会主义同市场、商品货币关系直接联系起来

影响 新经济政策调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展

2. 社会主义工业化和农业集体化 苏联模式

苏联 成立 1922年年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“苏联”;1922年,苏联成立时仅有4个加盟国(俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰、外高加索联邦),后来发展到15个 社会 主义 工业化 时间 1926年开始 领导者 斯大林

历史解释:苏联两个五年计划期间,重工业建设取得巨大成就

特点 (1)优先发展重工业 (2)依靠高度集中的指令性计划,集中全国人力、物力、财力 (3)以牺牲农业发展和农民利益为代价 成就 1928—1937年,苏联先后完成了第一个、第二个五年计划,工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位,由落后的农业国变成了强大的工业国 农业 集体化 时间 20世纪30年代初开始 领导者 斯大林

背景 1927年年底至1928年年初,苏联发生了严重的粮食收购危机 目的 解决粮食问题,实现社会主义工业化 概况 (1)开展消灭富农运动,农民都要加入集体农庄 (2)加快组建拖拉机站,为集体农庄提供机械服务,监督集体农庄执行国家的生产计划 影响 在农业集体化过程中,农民的利益受到严重损害,致使苏联农业生产长期停滞 苏联模式 形成标志 1936年,苏联公布了新宪法,规定苏联是工农社会主义国家,标志着苏联模式(又称斯大林模式)的形成

特征 高度集中的计划经济体制和高度集权的政治体制

表现 (1)经济方面:建立单一生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划经济体制

(2)政治方面:权力高度集中,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督

影响 (1)积极:苏联模式在特定的历史条件下促进了苏联经济社会快速发展,使苏联在较短的时间内实现了工业化,也为苏联军民夺取反法西斯战争胜利发挥了重要作用

(2)消极:不尊重经济规律,弊端日益暴露,成为经济社会发展的严重体制障碍

5

考点

印度非暴力不合作运动 埃及华夫脱运动 墨西哥卡德纳斯改革

2011版课标:知道甘地领导的印度非暴力不合作运动、埃及的华夫脱运动和墨西哥的卡德纳斯改革。

印度非暴力不合作 运动 背景 第一次世界大战期间及战后,英国殖民统治使印度人民与英国殖民者的矛盾激化,民族主义者的自治幻想也宣告破灭 概况 第一次 1920年,甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动。抵制在殖民政府和法院中工作;拒绝在英国学校读书;鼓励发展手工纺织业,抵制英国商品;拒绝纳税等

第二次 1930年开始,主要采取不服从形式(又被称为“文明不服从运动”)。甘地向殖民政府提出了降低田赋、释放政治犯、废除食盐专卖法等要求。后来以政府与甘地双方妥协而结束

印度非暴力不合作运动 特点 采取和平的、非暴力手段进行斗争

影响 (1)动员了广大群众,打击了英国的殖民统治,增强了印度人民的民族自尊心和自信心

(2)甘地为防止爆发革命,控制了群众的斗争方式,保证了资产阶级对运动的领导权

埃及华夫脱运动 概况 1918年,扎格鲁尔等人向英国政府提出让埃及完全独立的要求,这些人后来发展成为“华夫脱党”。1922年英国政府被迫有条件地承认埃及独立

影响 华夫脱运动为埃及民族民主运动的进一步发展奠定了基础

墨西哥卡德纳斯改革 时间 1934年开始 推动者 卡德纳斯

内容 (1)打击寡头势力,确立中央集权的资产阶级民主政治体制 (2)推行土地改革,在全国范围内分配土地,打破少数人占有大量土地的局面 (3)将服务业和大型工业收归国有,谋求民族经济的独立与发展 (4)发展教育,提高人民的文化水平 影响 巩固了墨西哥资产阶级革命成果,为墨西哥社会、经济的发展奠定了基础 史料学史·思维可视化

可视化解法

材料 第一次世界大战给予古老的君主制度和贵族封建制度以最后的一次打击①。在土耳其、俄国、奥匈帝国、德意志帝国和各个单一的德意志国家,帝王宝座倒塌了。朝廷臣子,所有社会上的头面人物与拥有特殊利益的旧的土地贵族,全都随着国王的垮台而消失了。这次大战的确是民主制度的一次胜利,尽管是辛酸的胜利②。它把如法国革命和美国革命那样时间长久、影响深远的过程更向前推进了。它使欧洲主要国家的实力被严重削弱了,它们面对的则是经济力量日益兴盛的美国,建立起革命政府的苏联,以及反殖民运动蓬勃开展的非洲和亚洲③。

——摘编自《现代世界史》

设问:依据材料,概括第一次世界大战对世界政治文明发展产生的影响。(4分)

解题三步骤 步骤一审设问 明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“依据材料”——答案来源于材料 概括 第一次世界大战 影响

步骤二读材料 审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 ①②③ ①→打击了封建君主制度和贵族封建制度;②→推动了民主制度的胜利;③→削弱了欧洲势力,美国和苏联崛起,推动了非洲和亚洲的反殖民运动的蓬勃发展 步骤三规范答 注意:分问、分层、分点作答: 打击了封建君主制度和贵族封建制度;推动了民主制度的胜利;削弱了欧洲势力,促进了美国和苏联崛起,推动了非洲和亚洲的反殖民运动的蓬勃发展。(4分,答出符合题意的两点即可) 实战演练

1. 材料 英国著名经济学家凯恩斯曾在巴黎和会期间担任英国方面的财政专家,他认为协约国的赔款政策“是一项令人深恶痛绝的政策”“这种政策……是一个残忍的胜利者在文明史上所干出的最凶暴的行为之一”。《凡尔赛条约》的缔结者之一,英国首相劳合·乔治写道:“如果德国认为1919年的和约不公平,那么它将会找到对战胜国进行报复的手段。”

——摘自统编教材《世界历史》九年级下册

设问:依据材料并结合所学,分析《凡尔赛条约》的影响。(2分)

【答案】影响:建立在掠夺和奴役战败国的基础上,没有从根本上消除帝国主义国家之间的矛盾,激起战败国的强烈不满和复仇情绪。(2分)

2. 材料 1921—1925年苏俄(联)粮食生产情况

项目 1921年 1923年 1925年

粮食作物耕种面积(万公顷) 6 620 7 860 8 730

粮食作物产量(亿普特) 22.13 34.55 44.25

设问:依据材料,概括1921—1925年苏俄(联)粮食生产发生的变化。结合所学知识,分析这一变化出现的原因。(4分)

【答案】变化:粮食耕种面积增加,产量不断提高。(2分)原因:实行新经济政策,调动了生产者的积极性。(2分)

同课章节目录