第3章 运动和力 综合练习(3.1-3.2)(含解析)

文档属性

| 名称 | 第3章 运动和力 综合练习(3.1-3.2)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-15 15:16:51 | ||

图片预览

文档简介

综合练习(3.1-3.2)

一 、选择题

1.下列现象中不属于机械运动的是( )

A.春天河水东流 B.夏天小树生长

C.秋天风吹叶落 D.冬天雪花飞舞

2.小科用绳子系着水桶从井里打水,则使水从井中上来的施力物体是( )

A.绳子 B.地球 C.人 D.水桶

3.世界上飞得最快的鸟——褐海燕每分钟能达 5km,是当之无愧的运动冠军。它的速度与下面哪个速度 最接近( )

A.城市中公共汽车正常行驶时的速度

B.高速公路上,小汽车正常行驶时的速度

C.高铁列车正常行驶时的速度

D.客机飞行的速度 250m/s

4.如图甲、乙所示是同学们在学习时开展的活动,用同样大小的力向上拉,却产生了不同的效果。这 说明力的作用效果与力的( )

A.作用点有关 B.方向有关

C.大小有关 D.任何因素都无关

5.下列说法中正确的是( )

A.磁铁能吸引铁块,铁块不能吸引磁铁

B.没有物体也能发生力的作用

C.力是物体对物体的作用

D.脚踢球时, 脚对球有力的作用,球对脚没有力的作用

6.关于力的概念, 下列说法中正确的是( )

A.两个物体只要相互接触,就一定有力的作用

B.力不能脱离物体而独立存在

C.两个不相互接触的物体,一定没有力的作用

D.有力的作用就一定有施力物体,但可以没有受力物体

第 1 页(共 14 页)

7.小英家准备买新房, 她看到某开发商的广告称:“从新楼盘到一家大型商场您步行只需 5 分钟。 ”

据此你认为小英从新楼盘到该大型商场比较接近的路程是( )

A.50 米 B.300 米 C.2000 米 D.10000 米

8. “骑车的速度比步行的速度快 ”,这句话表示( )

A.骑车的人通过的路程比步行的人通过的路程长

B.通过的路程相等时, 骑车的人所用的时间比步行的人多

C.在相同的时间内,骑车的人通过的路程比步行的人通过的路程长

D.以上说法都不对

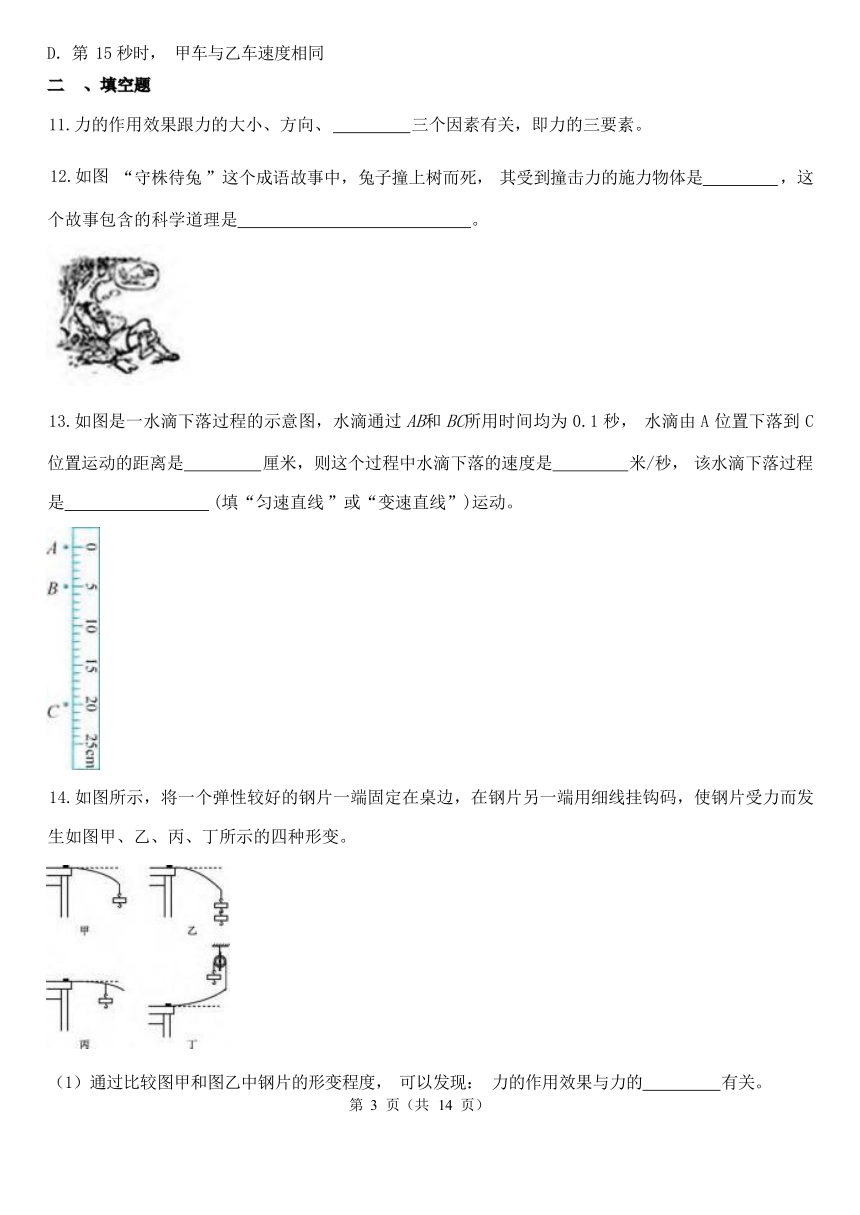

9.下图所示的运动情景中, 最明显地反映出力使物体发生形变的是( )

A.撑杆被运动员拉弯

B.拉网改变排球运动方向

C.踢出的足球能继续飞行

D.蹬车在公路上疾驰

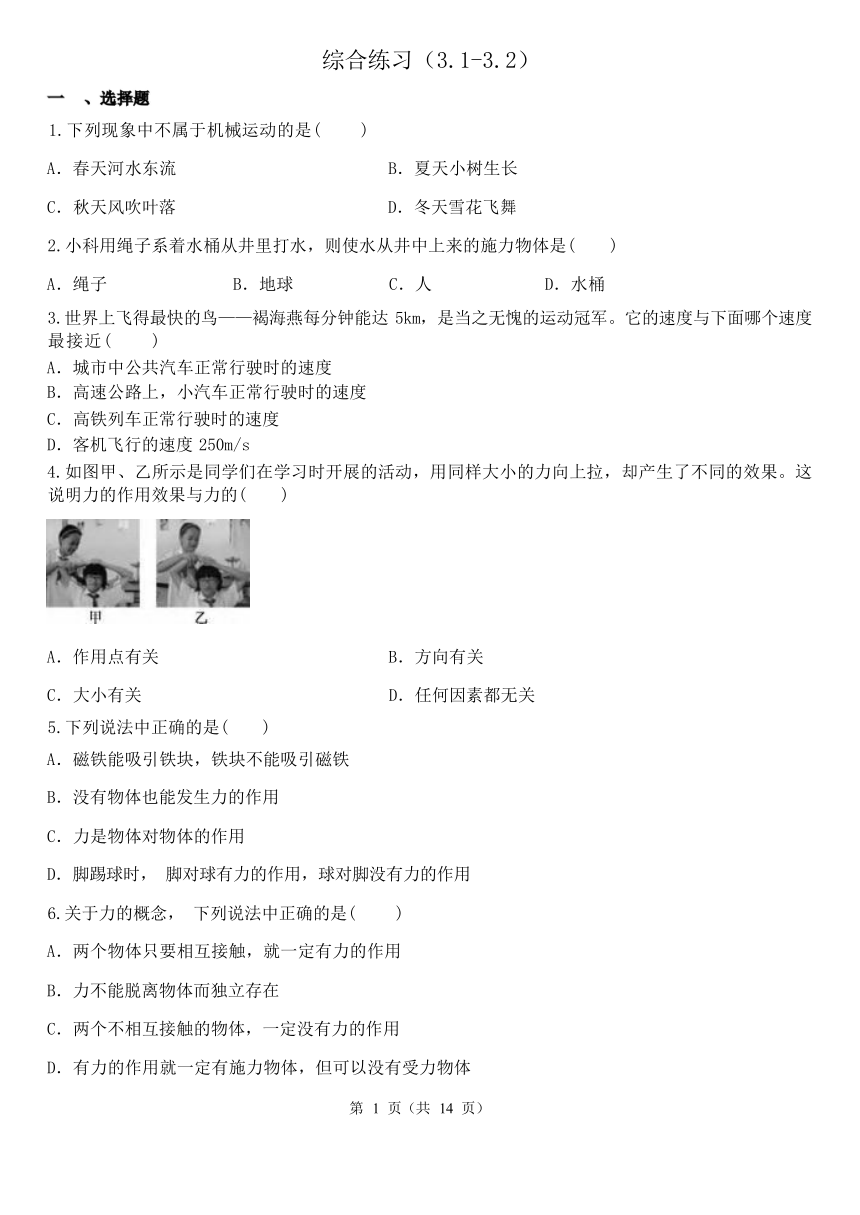

10.甲、乙两辆小车同时从同一地点出发,其 s﹣t 图象如图所示, 由图象可知( )

A.5~20 秒乙车做匀速直线运动

B.0~5 秒时间内, 乙车的速度比甲车的速度大

C.5~20 时间内, 以甲车为参照物, 乙车是静止的

第 2 页(共 14 页)

D.第 15 秒时, 甲车与乙车速度相同

二 、填空题

11.力的作用效果跟力的大小、方向、 三个因素有关,即力的三要素。

12.如图 “守株待兔 ”这个成语故事中,兔子撞上树而死, 其受到撞击力的施力物体是 ,这

个故事包含的科学道理是 。

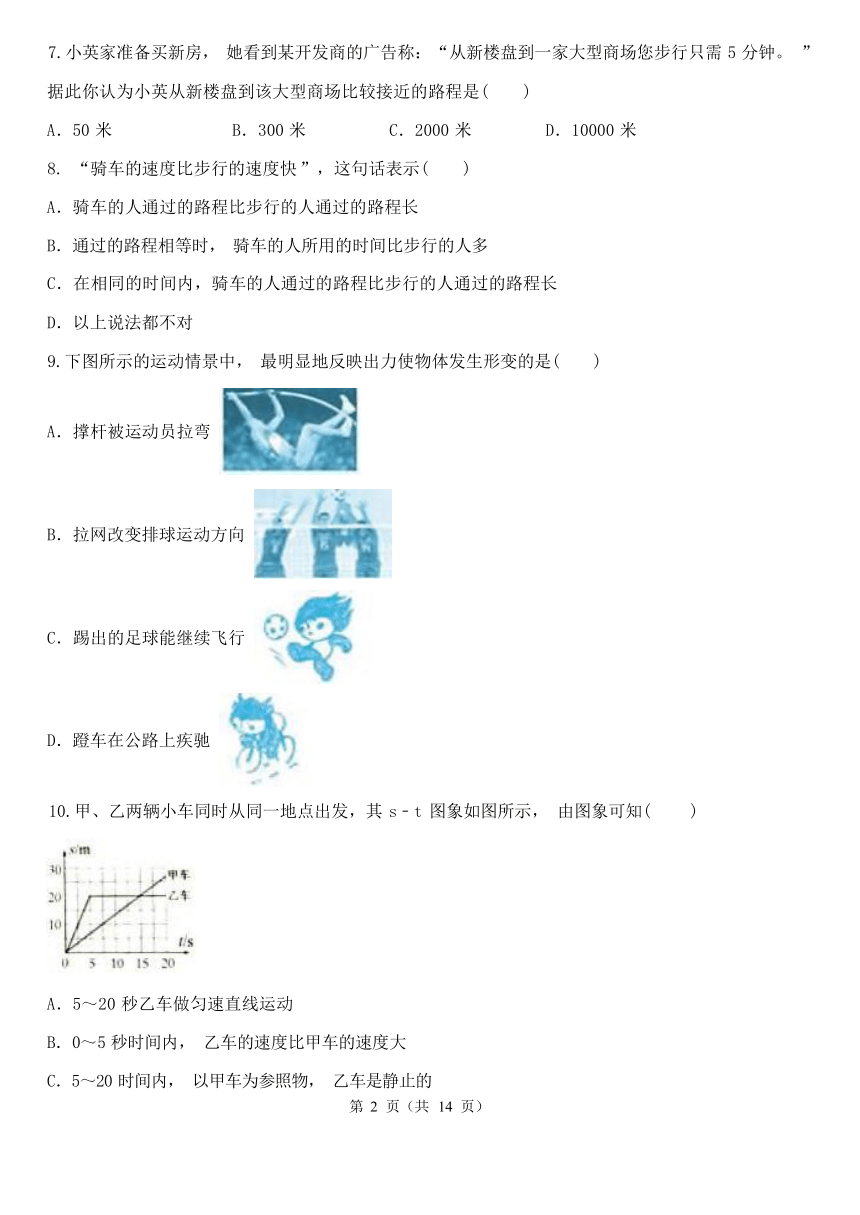

13.如图是一水滴下落过程的示意图,水滴通过 AB和 BC所用时间均为 0.1 秒, 水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离是 厘米,则这个过程中水滴下落的速度是 米/秒, 该水滴下落过程

是 (填“匀速直线 ”或“变速直线”)运动。

14.如图所示,将一个弹性较好的钢片一端固定在桌边,在钢片另一端用细线挂钩码,使钢片受力而发

生如图甲、乙、丙、丁所示的四种形变。

(1)通过比较图甲和图乙中钢片的形变程度, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。 第 3 页(共 14 页)

(2)通过比较图甲和图丁中钢片的弯曲方向, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(3)在图甲与图丙的实验中, 控制力的 不变,研究力的作用效果与力的 之

间的关系, 这种研究问题的方法在科学上叫 法。

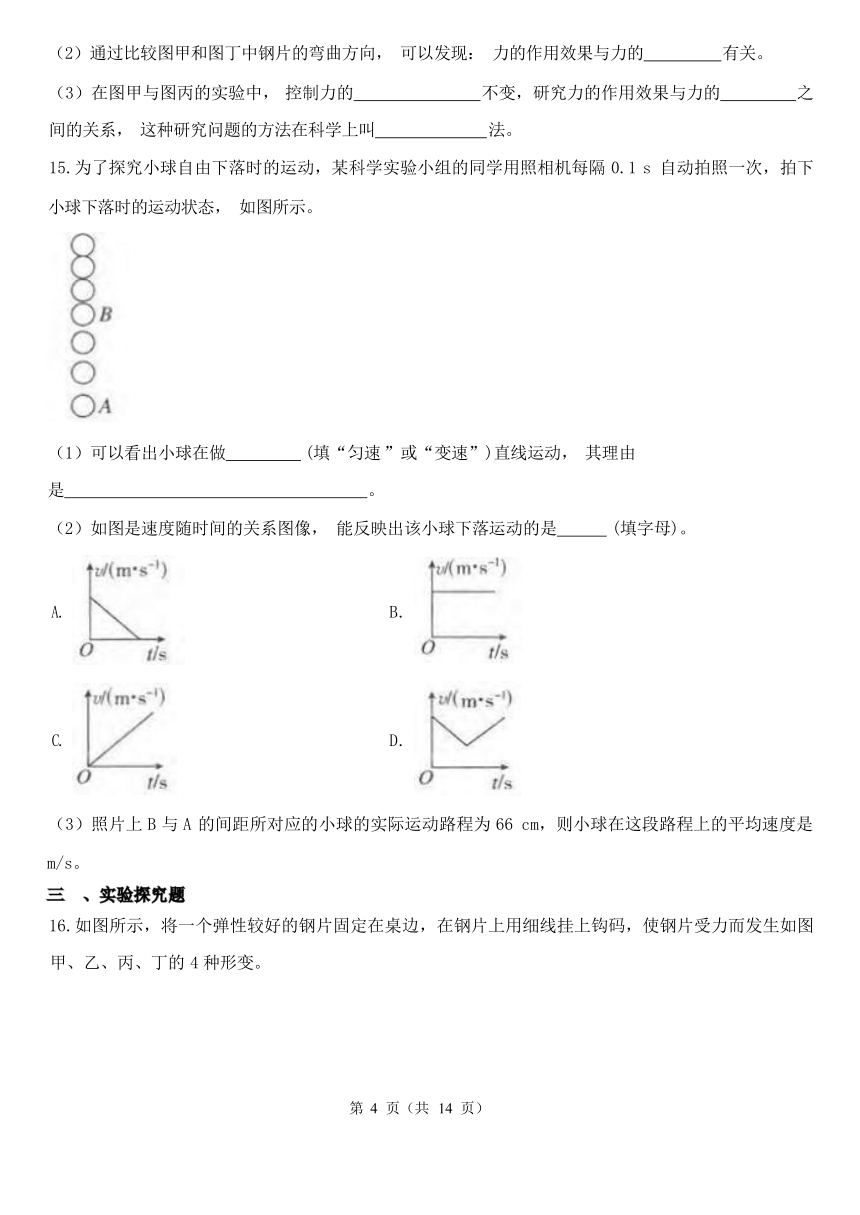

15.为了探究小球自由下落时的运动,某科学实验小组的同学用照相机每隔 0.1 s 自动拍照一次,拍下

小球下落时的运动状态, 如图所示。

(1)可以看出小球在做 (填“匀速 ”或“变速”)直线运动, 其理由

是 。

(2)如图是速度随时间的关系图像, 能反映出该小球下落运动的是 (填字母)。

第 4 页(共 14 页)

A.

C.

B.

D.

(3)照片上 B 与 A 的间距所对应的小球的实际运动路程为 66 cm,则小球在这段路程上的平均速度是

m/s。

三 、实验探究题

16.如图所示,将一个弹性较好的钢片固定在桌边,在钢片上用细线挂上钩码,使钢片受力而发生如图

甲、乙、丙、丁的 4 种形变。

(1)通过比较图甲和图乙中钢片的形变程度, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(2)通过比较图甲和图丁中钢片的弯曲方向, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(3)在图甲与图丙的实验中,控制力的不变, 研究力的作用效果与力的 之间的关系,这种

研究问题的方法,在科学上叫做 法。

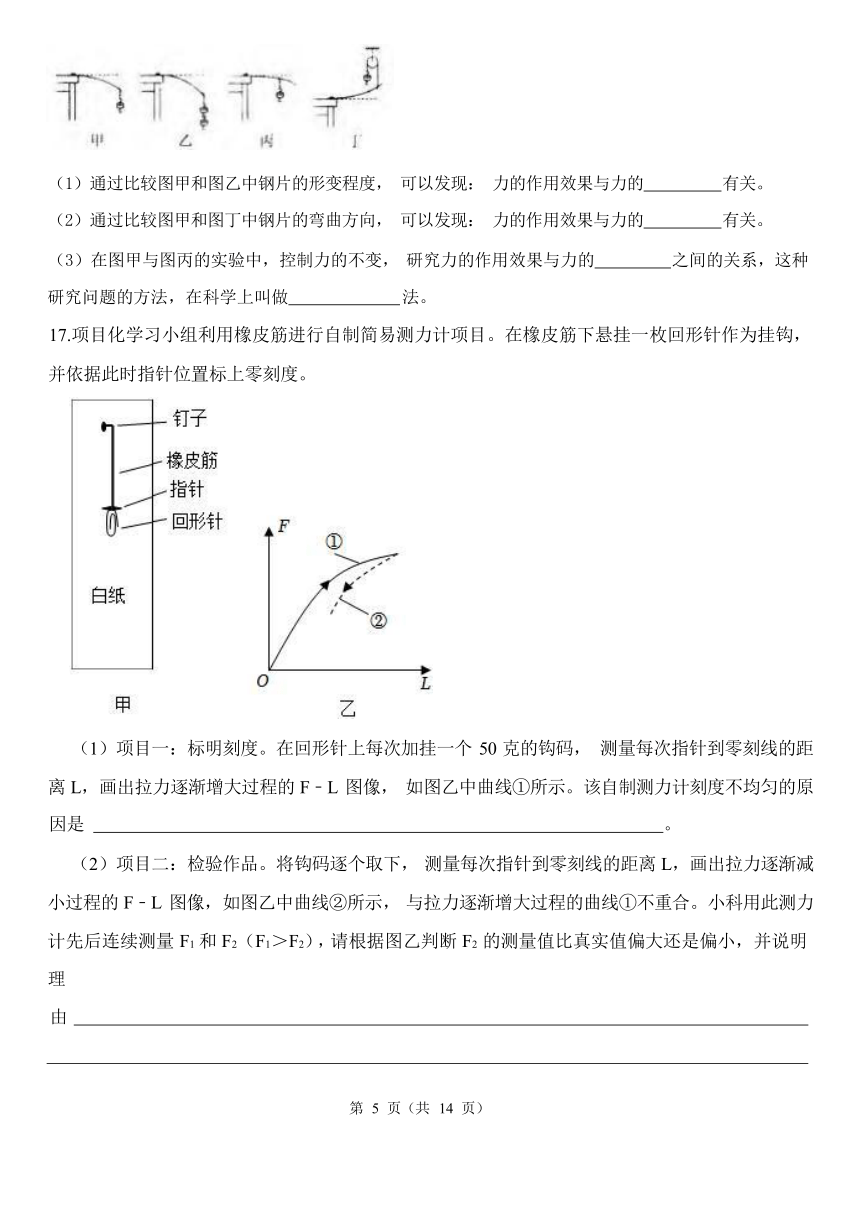

17.项目化学习小组利用橡皮筋进行自制简易测力计项目。在橡皮筋下悬挂一枚回形针作为挂钩,

并依据此时指针位置标上零刻度。

(1)项目一:标明刻度。在回形针上每次加挂一个 50 克的钩码, 测量每次指针到零刻线的距 离 L,画出拉力逐渐增大过程的 F﹣L 图像, 如图乙中曲线①所示。该自制测力计刻度不均匀的原

因是 。

(2)项目二:检验作品。将钩码逐个取下, 测量每次指针到零刻线的距离 L,画出拉力逐渐减 小过程的 F﹣L 图像,如图乙中曲线②所示, 与拉力逐渐增大过程的曲线①不重合。小科用此测力 计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),请根据图乙判断 F2 的测量值比真实值偏大还是偏小,并说明

理

由

第 5 页(共 14 页)

。

(3)项目三:改进完善。同学们在老师的指导下针对该测量仪器的科学性设计了评价表。

自制简易测力计评价表(节选)

评价 指标 优秀 合格 待改进

指标 一 设计合理,结构完整 结构完整 结构不完整,有 1 处以上缺失

指标 二 刻度均匀,刻度线之间距离较 大,测量精确度高 刻度均匀,但刻度线之间距离较 小,测量精确度差 刻度不均匀

根据评价表, 该测力计的“指标一”被评为“优秀”,“指标二”被评为“待改进”。为使“指标二”达到

优秀水平,请你对该测力计提出合理的改进建议 。

四 、解答题

18.如图所示, 一木块正沿着着固定在地面上的光滑斜面下滑,请作出木块受到的重力 G 和支持力 F 的

示意图.

19.双轮电动平衡车(如图甲)因其体积小,操控方便,受到不少年轻人的喜爱,表乙是该双轮电动平衡

车的部分技术参数。回答下列问题:

乙

技术参数

第 6 页(共 14 页)

车身自重 20 千克

最高速度 20 千米/小时

(1)双轮电动平衡车放在水平地面上时,车轮会对地面产生压力,请在丙图中画出车轮对地面的压力

示意图。

(2)小明用该双轮电动平衡车以最高速度行驶 3 分钟,则小明行驶的距离为多少?

20.据统计,全国发生的车祸中有超过四分之一是超速引起的!为此,宁夏近年来加大了道路限速监控 管理。 一种是“定点测速”,即监测汽车在某点的车速; 另一种是“ 区间测速 ”,就是测算出汽车在 某一区间行驶的平均速度。如果超过了该路段的最高限速,即被判为超速。若监测点 A.B 相距 25km, 全程限速 120km/h,一辆轿车通过监测点 A.B 的速度分别为 100km/h 和 110km/h,通过两个监测点的

时间如图所示。

(1)采用“定点测速 ”,该轿车通过监测点 A.B 时会不会被判超速?

(2)采用“ 区间测速 ”,这辆轿车在该路段会不会被判超速? (请通过计算进行说明)。

第 7 页(共 14 页)

周周测八(3.1-3.2)答案解析

一 、选择题

1.B

【解析】在物理学中,把物体位置的变化叫机械运动.

【解答】解:A.河水东流,河水相对于地面的位置不断发生变化, 属于机械运动;

B、小树生长是植物的生长现象, 不属于机械运动;

C、风吹叶落, 叶子的位置相对于地面的位置不断发生变化,属于机械运动;

D、雪花飞舞, 雪花相对于地面的位置不断发生变化,属于机械运动.

故选: B.

2.D

【解析】对水进行受力分析即可。

【解答】小科用绳子系着水桶从井里打水,绳子和人都没有与水直接接触, 因此使水从井中上来的施

力物体肯定不是绳子和人,故 A.C 不合题意;

地球对水施加向下的重力,而使水上来的力肯定向上, 故 B 不合题意;

水桶直接与水接触, 且对水施加向上的支持力,故 D 符合题意。

故选 D。

3.C

【解析】世界上飞得最快的鸟——褐海燕每分钟 5km,那么它的速度为:。

A.城市中公共汽车正常行驶时的速度 50km/h≈13.9m/s,故 A 不合题意;

B.高速公路上, 小汽车正常行驶时的速度 100km/s≈27.8m/s,故 B 不合题意;

C.高铁列车正常行驶时的速度 300km/s≈83.3m/s,故 C 符合题意;

D.客机飞行的速度 250m/s>83m/s,故 D 不合题意。 故选 C。

4.A

【解析】根据题目的描述分析哪个因素不同即可。

【解答】根据图片和描述可知, 力的大小和方向相同,只有力的作用点不同,因此说明力的作用效果

与力的作用点有关。

故 A 正确, 而 B、C、D 错误。

故选 A.

第 8 页(共 14 页)

5.C

【解析】【解答】磁铁能吸引铁块,根据力的作用是相互的,铁块也吸引磁铁,选项 A 错误;

力是物体对物体的作用(一个物体不能产生力的作用),力不能离开物体而存在,选项 B 错误;

力是物体对物体的作用, 选项 C 正确;

脚踢球时, 脚对球有力的作用, 根据力的作用是相互的, 球对脚也产生力的作用, 选项 D 错误;

故选 C。

力是物体对物体的作用(一个物体不能产生力的作用);力的作用是相互的。

6.B

【解析】【解答】解:A.物体相互接触不一定有力的作用,还必须发生弹性形变.故 A 错误;

B、力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而独立存在, 故 B 正确;

C、两个不相互接触的物体,也可能有力的作用,如磁力、地球的吸引力等.故 C 错误;

D、力是一个物体对另一个物体的作用,所以力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的.故 D 错

误.

故 B.

力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的,力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的; 物体相互接触不一定有力的作用,不相互接触的物体也可能产生力的作用,如磁力、地球的吸引力等;

7.B

【解析】5min=300s,一般步行的速度约为 1m/s,所以根据 s=vt 可以求出。

【解答】s=vt=300s×1m/s=300m。

故答案为 B。

8.C

【解析】【解答】骑车的速度比步行的速度快, 是指相同时间内,骑车人比步行人通过的路程大, 选项

A 错误、选项 C 正确;

骑车的速度比步行的速度快,通过相等路程, 骑车人所用时间少, 选项 B 错误;

故选 C。

速度是指在单位时间内物体前进的距离, 即距离与时间的比值,若要比较速度的大小应先控制变量,

如:相等时间内通过的路程或相等路程内所用时间的长短。

第 9 页(共 14 页)

9.A

【解析】力的作用效果: 力可以改变物体的形状、力可以改变物体的运动状态。

【解答】撑杆被运动员拉弯是力使物体发生形变; 拉网改变排球运动方向、踢出的足球能继续飞行、

蹬车在公路上急驰都是力改变物体运动状态。

故答案为: A.

10.B

【解析】本题考查了由 s-t 图象比较两物体路程即速度大小, 由图象找出时间 t 所对应的路程 s 是正 确解题的前提与关键;物理学上常用图象反应物理量间的关系、反应物理规律,学生应加强读图、识 图的能力。(1)在 s-t 图象中, 和时间轴平行的线段表示物体处于静止状态;(2)在 s-t 图象中,一 条过原点的斜线表示物体做的是匀速直线运动,根据图象读出甲乙两车在相同时间内通过的路程,即 可比较出两车的运动速度;(3)据车的运动情况分析即可判断;(4)据图象判断甲乙在 15s 时的运动

状态即可;

【解答】A.由图象知, 5-20 秒乙车处于静止状态,故 A 错误;

B、由图象看出两车在 0~5s 内的图象是一条斜线,表示两车做的是匀速直线运动, 且在相同时间内乙

车通过的路程大于甲车通过的路程, 所以 v 乙>v 甲 ,故 B 正确;

C、5~20 时间内, 乙车静止,甲车做匀速直线运动,所以,以甲车为参照物,乙车是运动的,故 C 错

误;

D、第 15 秒时, 甲车做匀速直线运动,乙车静止, 即此时甲车的速度大于乙车的速度, 故 D 错误;

故选 B

二 、填空题

11.作用点

【解析】根据力的三要素解答。

【解答】力的作用效果跟力的大小、方向、作用点三个因素有关, 即力的三要素。

12.树;物体间力的作用是相互的

【解析】根据力的概念和相互性分析解答。

【解答】兔子撞在树上, 对树施加力的作用, 同时,树干也会兔子施加反作用力, 即兔子受到撞击力

的施力物体是树,这个故事包含的科学道理是:物体间力的作用是相互的。

13.20 厘米; 1 米/秒; 变速直线运动

第 10 页(共 14 页)

【解析】由刻度尺读出水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离;由时间间隔可知运动时间; 利用 v=计

算速度;通过观察两点间距的变化就可以判断雨滴的运动情况。

【解答】水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离为 sAC=20.0 厘米=0.2 米; tAC=0.1 秒+0.1 秒=0.2 秒,

则这个过程中水滴下落的速度是 vAC=t (s)A (A)C (C)=0 (0). (.)2 秒 (2 米)=1 米/秒;雨滴在相等的时间内, 通过两点间的距离越来

越大, 所以雨滴做变速直线运动,且速度越来越大。

故答案为: 20.0;1;变速直线。

14.(1)大小

(2)方向

(3)大小和方向; 作用点;控制变量

【解析】(1)比较甲和乙图中哪个因素不同即可;

(2)比较甲和丁中哪个因素不同即可;

(3)比较甲和丙图, 分析哪些因素相同, 哪个因素不同, 从而确定探究目的。在探究某个因素对物理

量的影响时,必须控制其它因素相同,这就是控制变量法。

(1)根据图甲和图乙可知,只有钩码的个数不同, 即钩码对钢片的拉力大小不同, 那么可以发现:力

的作用效果与力的大小有关。

(2)根据图甲和图丁可知,甲图中钢片受到拉力向下, 丁图中受到拉力向上,那么可以发现:力的作

用效果与力的方向有关。

(3)图甲和图丙中, 控制力的大小和方向相同,只是力的作用点不同, 可以研究力的作用效果与作用

点的关系, 这种研究方法叫控制变量法。

15.(1)变速;在相同时间内小球通过的距离不同

(2)C

(3)2.2

【解析】(1)根据公式V = 可知,当时间相同时, 如果路程相同, 那么物体做匀速运动;如果路程不

同,那么物体做变速运动。

(2)根据小球下落过程中速度随时间的变化规律判断;

(3)根据图片确定 AB 对应的时间, 然后根据V = 计算出平均速度。

第 11 页(共 14 页)

【解答】(1)可以看出小球在做变速直线运动,其理由是:在相同时间内小球通过的距离不同。

(2)根据图片可知, 在小球下落的过程中,相同时间内经过的距离逐渐增大,即小球的速度随时间的

变化不断增大, 故选 C。

(3)根据图片可知,AB 之间的时间 t=0.3s,则这段路程上的平均速度:v = = = 0.22m/s。

三 、实验探究题

16.(1)大小

(2)方向

(3)作用点; 控制变量

【解析】根据控制变量法设置对照实验可知, 研究某一因素时需要控制研究的因素不同,而使其他因 素不同,实验中出现的现象与研究的这一因素有关。(1)根据图甲和图乙实验中控制的条件和出现的 现象可以得出结论;(2)根据图甲和图丁实验中控制的条件和出现的现象可以得出结论;(3)根据图

甲和图丙实验中控制的条件和出现的现象可以得出研究的问题。

【解答】(1)图甲和图乙中力的方向相同、力的作用点相同, 控制了力的大小不同,实验中可见乙的

钢片弯曲程度大,所以可以得出结论:力的作用效果与力的大小有关;

(2)图甲和图丁中力的大小相同、力的作用点相同,控制了力的方向不同, 实验中可见两钢片弯曲方

向不同,所以可以得出结论:力的作用效果与力的方向有关;

(3)图甲和图丙中力的大小相同、力的方向相同, 控制了力的作用点不同, 实验中研究力的作用效果

与力的作用点之间的关系。这种研究问题的方法, 在科学上叫做控制变量法。

故答案为:(1)大小;(2)方向;(3)作用点;控制变量

17.(1)橡皮筋在拉长时直径变小, 橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比

(2)偏大, 橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,施加的力先由小变大, 再从大到小, 二者的弹

性系数变化不一样,用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2 的测量值比真实值偏大

(3)将橡皮筋换成弹簧

【解析】本题考查的是弹性限度的形变过程中物体的弹性形变与所受拉力的关系。

(1)橡皮筋在被拉长时会变细, 直径会变小, 导致形变程度不均匀;

(2)橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,橡皮筋的伸长量与受到的力不再是正比函数关系;

(3)换用弹性限度较大的材料。

第 12 页(共 14 页)

(1)橡皮筋在被拉长时会变细,直径会变小,橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比, 形变程度

不均匀, 所以该自制测力计刻度不均匀;

(2)橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中, 橡皮筋的伸长量与受到的力不再是正比函数关系, 超 出弹性限度的形变过程中,施加的力由小变大, ①②不重合,说明拉力减小时,橡皮筋不能恢复 原状,由图乙知:相同力②对应 L 值大,所以用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2

的测量值比真实值偏大;

(3)将橡皮筋换成弹簧,因为弹簧的弹性限度更大。

故答案为:(1)橡皮筋在拉长时直径变小,橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比;(2)偏大, 橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,施加的力先由小变大,再从大到小,二者的弹性系数变化 不一样, 用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2 的测量值比真实值偏大;(3)将橡皮

筋换成弹簧。

四 、解答题

18.的

【解析】【解答】解: 重力 G 和支持力 FN 的作用点画在物体的重心上,重力的方向竖直向下;支持力的

方向与斜面垂直,垂直斜面向上.如图所示:

重力的方向是竖直向下的,作用点在重心上;

斜面对物体的支持力和物体对斜面的压力是一对相互作用力, 方向是相反的;压力的方向是垂直于斜

面向下的, 支持力就是垂直于斜面向上的,作用点在物体的重心上

19.(1)车轮对地面的压力作用在地面上,方向竖直向下,作图如下:

第 13 页(共 14 页)

(2)小明行驶的距离为:s=vt=20km/h× =1km

【解析】(1)车轮对地面的压力由车轮的重力产生,方向竖直向下,作用在车轮与地面的接触面上,

据此沿力的方向画一条带箭头的线段即可。

(2)已知速度和时间, 根据公式 s=vt 计算小明行驶的路程;

20.(1) 因为 100km/h 和 110km/h 都小于 120km/h,所以采用“定点测速 ”,该轿车通过监测点 A.B

时不会被判超速;

(2)这辆车在 AB 两点之间的平时间为: t=10:41-10:31=10min= ;

该车的平均车速为: v = = = 150km/ > 120km/ ;

所以采用“区间测速”,这辆轿车在该路段会被判超速。

【解析】(1)将 A.B 两点时的车速与限速进行比较即可;

(2)首先根据v = 计算出平均车速, 然后与限速进行比较即可。

第 14 页(共 14 页)

一 、选择题

1.下列现象中不属于机械运动的是( )

A.春天河水东流 B.夏天小树生长

C.秋天风吹叶落 D.冬天雪花飞舞

2.小科用绳子系着水桶从井里打水,则使水从井中上来的施力物体是( )

A.绳子 B.地球 C.人 D.水桶

3.世界上飞得最快的鸟——褐海燕每分钟能达 5km,是当之无愧的运动冠军。它的速度与下面哪个速度 最接近( )

A.城市中公共汽车正常行驶时的速度

B.高速公路上,小汽车正常行驶时的速度

C.高铁列车正常行驶时的速度

D.客机飞行的速度 250m/s

4.如图甲、乙所示是同学们在学习时开展的活动,用同样大小的力向上拉,却产生了不同的效果。这 说明力的作用效果与力的( )

A.作用点有关 B.方向有关

C.大小有关 D.任何因素都无关

5.下列说法中正确的是( )

A.磁铁能吸引铁块,铁块不能吸引磁铁

B.没有物体也能发生力的作用

C.力是物体对物体的作用

D.脚踢球时, 脚对球有力的作用,球对脚没有力的作用

6.关于力的概念, 下列说法中正确的是( )

A.两个物体只要相互接触,就一定有力的作用

B.力不能脱离物体而独立存在

C.两个不相互接触的物体,一定没有力的作用

D.有力的作用就一定有施力物体,但可以没有受力物体

第 1 页(共 14 页)

7.小英家准备买新房, 她看到某开发商的广告称:“从新楼盘到一家大型商场您步行只需 5 分钟。 ”

据此你认为小英从新楼盘到该大型商场比较接近的路程是( )

A.50 米 B.300 米 C.2000 米 D.10000 米

8. “骑车的速度比步行的速度快 ”,这句话表示( )

A.骑车的人通过的路程比步行的人通过的路程长

B.通过的路程相等时, 骑车的人所用的时间比步行的人多

C.在相同的时间内,骑车的人通过的路程比步行的人通过的路程长

D.以上说法都不对

9.下图所示的运动情景中, 最明显地反映出力使物体发生形变的是( )

A.撑杆被运动员拉弯

B.拉网改变排球运动方向

C.踢出的足球能继续飞行

D.蹬车在公路上疾驰

10.甲、乙两辆小车同时从同一地点出发,其 s﹣t 图象如图所示, 由图象可知( )

A.5~20 秒乙车做匀速直线运动

B.0~5 秒时间内, 乙车的速度比甲车的速度大

C.5~20 时间内, 以甲车为参照物, 乙车是静止的

第 2 页(共 14 页)

D.第 15 秒时, 甲车与乙车速度相同

二 、填空题

11.力的作用效果跟力的大小、方向、 三个因素有关,即力的三要素。

12.如图 “守株待兔 ”这个成语故事中,兔子撞上树而死, 其受到撞击力的施力物体是 ,这

个故事包含的科学道理是 。

13.如图是一水滴下落过程的示意图,水滴通过 AB和 BC所用时间均为 0.1 秒, 水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离是 厘米,则这个过程中水滴下落的速度是 米/秒, 该水滴下落过程

是 (填“匀速直线 ”或“变速直线”)运动。

14.如图所示,将一个弹性较好的钢片一端固定在桌边,在钢片另一端用细线挂钩码,使钢片受力而发

生如图甲、乙、丙、丁所示的四种形变。

(1)通过比较图甲和图乙中钢片的形变程度, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。 第 3 页(共 14 页)

(2)通过比较图甲和图丁中钢片的弯曲方向, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(3)在图甲与图丙的实验中, 控制力的 不变,研究力的作用效果与力的 之

间的关系, 这种研究问题的方法在科学上叫 法。

15.为了探究小球自由下落时的运动,某科学实验小组的同学用照相机每隔 0.1 s 自动拍照一次,拍下

小球下落时的运动状态, 如图所示。

(1)可以看出小球在做 (填“匀速 ”或“变速”)直线运动, 其理由

是 。

(2)如图是速度随时间的关系图像, 能反映出该小球下落运动的是 (填字母)。

第 4 页(共 14 页)

A.

C.

B.

D.

(3)照片上 B 与 A 的间距所对应的小球的实际运动路程为 66 cm,则小球在这段路程上的平均速度是

m/s。

三 、实验探究题

16.如图所示,将一个弹性较好的钢片固定在桌边,在钢片上用细线挂上钩码,使钢片受力而发生如图

甲、乙、丙、丁的 4 种形变。

(1)通过比较图甲和图乙中钢片的形变程度, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(2)通过比较图甲和图丁中钢片的弯曲方向, 可以发现: 力的作用效果与力的 有关。

(3)在图甲与图丙的实验中,控制力的不变, 研究力的作用效果与力的 之间的关系,这种

研究问题的方法,在科学上叫做 法。

17.项目化学习小组利用橡皮筋进行自制简易测力计项目。在橡皮筋下悬挂一枚回形针作为挂钩,

并依据此时指针位置标上零刻度。

(1)项目一:标明刻度。在回形针上每次加挂一个 50 克的钩码, 测量每次指针到零刻线的距 离 L,画出拉力逐渐增大过程的 F﹣L 图像, 如图乙中曲线①所示。该自制测力计刻度不均匀的原

因是 。

(2)项目二:检验作品。将钩码逐个取下, 测量每次指针到零刻线的距离 L,画出拉力逐渐减 小过程的 F﹣L 图像,如图乙中曲线②所示, 与拉力逐渐增大过程的曲线①不重合。小科用此测力 计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),请根据图乙判断 F2 的测量值比真实值偏大还是偏小,并说明

理

由

第 5 页(共 14 页)

。

(3)项目三:改进完善。同学们在老师的指导下针对该测量仪器的科学性设计了评价表。

自制简易测力计评价表(节选)

评价 指标 优秀 合格 待改进

指标 一 设计合理,结构完整 结构完整 结构不完整,有 1 处以上缺失

指标 二 刻度均匀,刻度线之间距离较 大,测量精确度高 刻度均匀,但刻度线之间距离较 小,测量精确度差 刻度不均匀

根据评价表, 该测力计的“指标一”被评为“优秀”,“指标二”被评为“待改进”。为使“指标二”达到

优秀水平,请你对该测力计提出合理的改进建议 。

四 、解答题

18.如图所示, 一木块正沿着着固定在地面上的光滑斜面下滑,请作出木块受到的重力 G 和支持力 F 的

示意图.

19.双轮电动平衡车(如图甲)因其体积小,操控方便,受到不少年轻人的喜爱,表乙是该双轮电动平衡

车的部分技术参数。回答下列问题:

乙

技术参数

第 6 页(共 14 页)

车身自重 20 千克

最高速度 20 千米/小时

(1)双轮电动平衡车放在水平地面上时,车轮会对地面产生压力,请在丙图中画出车轮对地面的压力

示意图。

(2)小明用该双轮电动平衡车以最高速度行驶 3 分钟,则小明行驶的距离为多少?

20.据统计,全国发生的车祸中有超过四分之一是超速引起的!为此,宁夏近年来加大了道路限速监控 管理。 一种是“定点测速”,即监测汽车在某点的车速; 另一种是“ 区间测速 ”,就是测算出汽车在 某一区间行驶的平均速度。如果超过了该路段的最高限速,即被判为超速。若监测点 A.B 相距 25km, 全程限速 120km/h,一辆轿车通过监测点 A.B 的速度分别为 100km/h 和 110km/h,通过两个监测点的

时间如图所示。

(1)采用“定点测速 ”,该轿车通过监测点 A.B 时会不会被判超速?

(2)采用“ 区间测速 ”,这辆轿车在该路段会不会被判超速? (请通过计算进行说明)。

第 7 页(共 14 页)

周周测八(3.1-3.2)答案解析

一 、选择题

1.B

【解析】在物理学中,把物体位置的变化叫机械运动.

【解答】解:A.河水东流,河水相对于地面的位置不断发生变化, 属于机械运动;

B、小树生长是植物的生长现象, 不属于机械运动;

C、风吹叶落, 叶子的位置相对于地面的位置不断发生变化,属于机械运动;

D、雪花飞舞, 雪花相对于地面的位置不断发生变化,属于机械运动.

故选: B.

2.D

【解析】对水进行受力分析即可。

【解答】小科用绳子系着水桶从井里打水,绳子和人都没有与水直接接触, 因此使水从井中上来的施

力物体肯定不是绳子和人,故 A.C 不合题意;

地球对水施加向下的重力,而使水上来的力肯定向上, 故 B 不合题意;

水桶直接与水接触, 且对水施加向上的支持力,故 D 符合题意。

故选 D。

3.C

【解析】世界上飞得最快的鸟——褐海燕每分钟 5km,那么它的速度为:。

A.城市中公共汽车正常行驶时的速度 50km/h≈13.9m/s,故 A 不合题意;

B.高速公路上, 小汽车正常行驶时的速度 100km/s≈27.8m/s,故 B 不合题意;

C.高铁列车正常行驶时的速度 300km/s≈83.3m/s,故 C 符合题意;

D.客机飞行的速度 250m/s>83m/s,故 D 不合题意。 故选 C。

4.A

【解析】根据题目的描述分析哪个因素不同即可。

【解答】根据图片和描述可知, 力的大小和方向相同,只有力的作用点不同,因此说明力的作用效果

与力的作用点有关。

故 A 正确, 而 B、C、D 错误。

故选 A.

第 8 页(共 14 页)

5.C

【解析】【解答】磁铁能吸引铁块,根据力的作用是相互的,铁块也吸引磁铁,选项 A 错误;

力是物体对物体的作用(一个物体不能产生力的作用),力不能离开物体而存在,选项 B 错误;

力是物体对物体的作用, 选项 C 正确;

脚踢球时, 脚对球有力的作用, 根据力的作用是相互的, 球对脚也产生力的作用, 选项 D 错误;

故选 C。

力是物体对物体的作用(一个物体不能产生力的作用);力的作用是相互的。

6.B

【解析】【解答】解:A.物体相互接触不一定有力的作用,还必须发生弹性形变.故 A 错误;

B、力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而独立存在, 故 B 正确;

C、两个不相互接触的物体,也可能有力的作用,如磁力、地球的吸引力等.故 C 错误;

D、力是一个物体对另一个物体的作用,所以力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的.故 D 错

误.

故 B.

力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的,力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的; 物体相互接触不一定有力的作用,不相互接触的物体也可能产生力的作用,如磁力、地球的吸引力等;

7.B

【解析】5min=300s,一般步行的速度约为 1m/s,所以根据 s=vt 可以求出。

【解答】s=vt=300s×1m/s=300m。

故答案为 B。

8.C

【解析】【解答】骑车的速度比步行的速度快, 是指相同时间内,骑车人比步行人通过的路程大, 选项

A 错误、选项 C 正确;

骑车的速度比步行的速度快,通过相等路程, 骑车人所用时间少, 选项 B 错误;

故选 C。

速度是指在单位时间内物体前进的距离, 即距离与时间的比值,若要比较速度的大小应先控制变量,

如:相等时间内通过的路程或相等路程内所用时间的长短。

第 9 页(共 14 页)

9.A

【解析】力的作用效果: 力可以改变物体的形状、力可以改变物体的运动状态。

【解答】撑杆被运动员拉弯是力使物体发生形变; 拉网改变排球运动方向、踢出的足球能继续飞行、

蹬车在公路上急驰都是力改变物体运动状态。

故答案为: A.

10.B

【解析】本题考查了由 s-t 图象比较两物体路程即速度大小, 由图象找出时间 t 所对应的路程 s 是正 确解题的前提与关键;物理学上常用图象反应物理量间的关系、反应物理规律,学生应加强读图、识 图的能力。(1)在 s-t 图象中, 和时间轴平行的线段表示物体处于静止状态;(2)在 s-t 图象中,一 条过原点的斜线表示物体做的是匀速直线运动,根据图象读出甲乙两车在相同时间内通过的路程,即 可比较出两车的运动速度;(3)据车的运动情况分析即可判断;(4)据图象判断甲乙在 15s 时的运动

状态即可;

【解答】A.由图象知, 5-20 秒乙车处于静止状态,故 A 错误;

B、由图象看出两车在 0~5s 内的图象是一条斜线,表示两车做的是匀速直线运动, 且在相同时间内乙

车通过的路程大于甲车通过的路程, 所以 v 乙>v 甲 ,故 B 正确;

C、5~20 时间内, 乙车静止,甲车做匀速直线运动,所以,以甲车为参照物,乙车是运动的,故 C 错

误;

D、第 15 秒时, 甲车做匀速直线运动,乙车静止, 即此时甲车的速度大于乙车的速度, 故 D 错误;

故选 B

二 、填空题

11.作用点

【解析】根据力的三要素解答。

【解答】力的作用效果跟力的大小、方向、作用点三个因素有关, 即力的三要素。

12.树;物体间力的作用是相互的

【解析】根据力的概念和相互性分析解答。

【解答】兔子撞在树上, 对树施加力的作用, 同时,树干也会兔子施加反作用力, 即兔子受到撞击力

的施力物体是树,这个故事包含的科学道理是:物体间力的作用是相互的。

13.20 厘米; 1 米/秒; 变速直线运动

第 10 页(共 14 页)

【解析】由刻度尺读出水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离;由时间间隔可知运动时间; 利用 v=计

算速度;通过观察两点间距的变化就可以判断雨滴的运动情况。

【解答】水滴由 A 位置下落到 C 位置运动的距离为 sAC=20.0 厘米=0.2 米; tAC=0.1 秒+0.1 秒=0.2 秒,

则这个过程中水滴下落的速度是 vAC=t (s)A (A)C (C)=0 (0). (.)2 秒 (2 米)=1 米/秒;雨滴在相等的时间内, 通过两点间的距离越来

越大, 所以雨滴做变速直线运动,且速度越来越大。

故答案为: 20.0;1;变速直线。

14.(1)大小

(2)方向

(3)大小和方向; 作用点;控制变量

【解析】(1)比较甲和乙图中哪个因素不同即可;

(2)比较甲和丁中哪个因素不同即可;

(3)比较甲和丙图, 分析哪些因素相同, 哪个因素不同, 从而确定探究目的。在探究某个因素对物理

量的影响时,必须控制其它因素相同,这就是控制变量法。

(1)根据图甲和图乙可知,只有钩码的个数不同, 即钩码对钢片的拉力大小不同, 那么可以发现:力

的作用效果与力的大小有关。

(2)根据图甲和图丁可知,甲图中钢片受到拉力向下, 丁图中受到拉力向上,那么可以发现:力的作

用效果与力的方向有关。

(3)图甲和图丙中, 控制力的大小和方向相同,只是力的作用点不同, 可以研究力的作用效果与作用

点的关系, 这种研究方法叫控制变量法。

15.(1)变速;在相同时间内小球通过的距离不同

(2)C

(3)2.2

【解析】(1)根据公式V = 可知,当时间相同时, 如果路程相同, 那么物体做匀速运动;如果路程不

同,那么物体做变速运动。

(2)根据小球下落过程中速度随时间的变化规律判断;

(3)根据图片确定 AB 对应的时间, 然后根据V = 计算出平均速度。

第 11 页(共 14 页)

【解答】(1)可以看出小球在做变速直线运动,其理由是:在相同时间内小球通过的距离不同。

(2)根据图片可知, 在小球下落的过程中,相同时间内经过的距离逐渐增大,即小球的速度随时间的

变化不断增大, 故选 C。

(3)根据图片可知,AB 之间的时间 t=0.3s,则这段路程上的平均速度:v = = = 0.22m/s。

三 、实验探究题

16.(1)大小

(2)方向

(3)作用点; 控制变量

【解析】根据控制变量法设置对照实验可知, 研究某一因素时需要控制研究的因素不同,而使其他因 素不同,实验中出现的现象与研究的这一因素有关。(1)根据图甲和图乙实验中控制的条件和出现的 现象可以得出结论;(2)根据图甲和图丁实验中控制的条件和出现的现象可以得出结论;(3)根据图

甲和图丙实验中控制的条件和出现的现象可以得出研究的问题。

【解答】(1)图甲和图乙中力的方向相同、力的作用点相同, 控制了力的大小不同,实验中可见乙的

钢片弯曲程度大,所以可以得出结论:力的作用效果与力的大小有关;

(2)图甲和图丁中力的大小相同、力的作用点相同,控制了力的方向不同, 实验中可见两钢片弯曲方

向不同,所以可以得出结论:力的作用效果与力的方向有关;

(3)图甲和图丙中力的大小相同、力的方向相同, 控制了力的作用点不同, 实验中研究力的作用效果

与力的作用点之间的关系。这种研究问题的方法, 在科学上叫做控制变量法。

故答案为:(1)大小;(2)方向;(3)作用点;控制变量

17.(1)橡皮筋在拉长时直径变小, 橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比

(2)偏大, 橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,施加的力先由小变大, 再从大到小, 二者的弹

性系数变化不一样,用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2 的测量值比真实值偏大

(3)将橡皮筋换成弹簧

【解析】本题考查的是弹性限度的形变过程中物体的弹性形变与所受拉力的关系。

(1)橡皮筋在被拉长时会变细, 直径会变小, 导致形变程度不均匀;

(2)橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,橡皮筋的伸长量与受到的力不再是正比函数关系;

(3)换用弹性限度较大的材料。

第 12 页(共 14 页)

(1)橡皮筋在被拉长时会变细,直径会变小,橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比, 形变程度

不均匀, 所以该自制测力计刻度不均匀;

(2)橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中, 橡皮筋的伸长量与受到的力不再是正比函数关系, 超 出弹性限度的形变过程中,施加的力由小变大, ①②不重合,说明拉力减小时,橡皮筋不能恢复 原状,由图乙知:相同力②对应 L 值大,所以用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2

的测量值比真实值偏大;

(3)将橡皮筋换成弹簧,因为弹簧的弹性限度更大。

故答案为:(1)橡皮筋在拉长时直径变小,橡皮筋的伸长量与受到的拉力不成正比;(2)偏大, 橡皮筋在超出弹性限度的形变过程中,施加的力先由小变大,再从大到小,二者的弹性系数变化 不一样, 用此测力计先后连续测量 F1 和 F2(F1>F2),则 F2 的测量值比真实值偏大;(3)将橡皮

筋换成弹簧。

四 、解答题

18.的

【解析】【解答】解: 重力 G 和支持力 FN 的作用点画在物体的重心上,重力的方向竖直向下;支持力的

方向与斜面垂直,垂直斜面向上.如图所示:

重力的方向是竖直向下的,作用点在重心上;

斜面对物体的支持力和物体对斜面的压力是一对相互作用力, 方向是相反的;压力的方向是垂直于斜

面向下的, 支持力就是垂直于斜面向上的,作用点在物体的重心上

19.(1)车轮对地面的压力作用在地面上,方向竖直向下,作图如下:

第 13 页(共 14 页)

(2)小明行驶的距离为:s=vt=20km/h× =1km

【解析】(1)车轮对地面的压力由车轮的重力产生,方向竖直向下,作用在车轮与地面的接触面上,

据此沿力的方向画一条带箭头的线段即可。

(2)已知速度和时间, 根据公式 s=vt 计算小明行驶的路程;

20.(1) 因为 100km/h 和 110km/h 都小于 120km/h,所以采用“定点测速 ”,该轿车通过监测点 A.B

时不会被判超速;

(2)这辆车在 AB 两点之间的平时间为: t=10:41-10:31=10min= ;

该车的平均车速为: v = = = 150km/ > 120km/ ;

所以采用“区间测速”,这辆轿车在该路段会被判超速。

【解析】(1)将 A.B 两点时的车速与限速进行比较即可;

(2)首先根据v = 计算出平均车速, 然后与限速进行比较即可。

第 14 页(共 14 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空