古诗词诵读《 书愤》课件(共55张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《 书愤》课件(共55张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-15 15:53:13 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

书愤

陆游

选择性必修中册 古诗词诵读

【导入新课】

诗界千年靡靡风,

兵魂销尽国魂空。

集中什九从军乐,

亘古男儿一放翁!

——梁启超《读陆放翁集》

陆游(1125—1210),南宋诗人。字务观,号放翁。越州山阴(今浙江绍兴)人。积极主张抗金,受到主和派的排挤。嘉定二年(1210),85岁的陆游留下绝笔诗《示儿》,含恨离世。 陆游“六十年来万首诗”,一生存诗9300首,是我国文学史上存诗最多的诗人之一。陆游诗歌的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”;也有很多抒写日常生活的清新之作。

【作者简介】

陆游出身名门,高祖官至吏部郎中;祖父陆佃,师从王安石,官至尚书右丞,父亲陆宰,北宋末年曾任京西路转运副使。建炎三年(1129年),陆游出生于两宋之交,成长在偏安的南宋。金兵南侵时,陆游年仅四岁,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给陆游留下了不可磨灭的印记。陆游自幼聪慧过人,绍兴二十三年(1153年),进京(临安,杭州)参加锁厅考试(现任官员及恩荫子弟的进士考试),主考官取为第一,因秦桧的孙子秦埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。

次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。绍兴二十五年(1155年),秦桧病逝,陆游进入仕途,一直坚持抗金理想,矢志不渝,屡遭投降派的排挤、打击。嘉定二年(1210),85岁的陆游抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

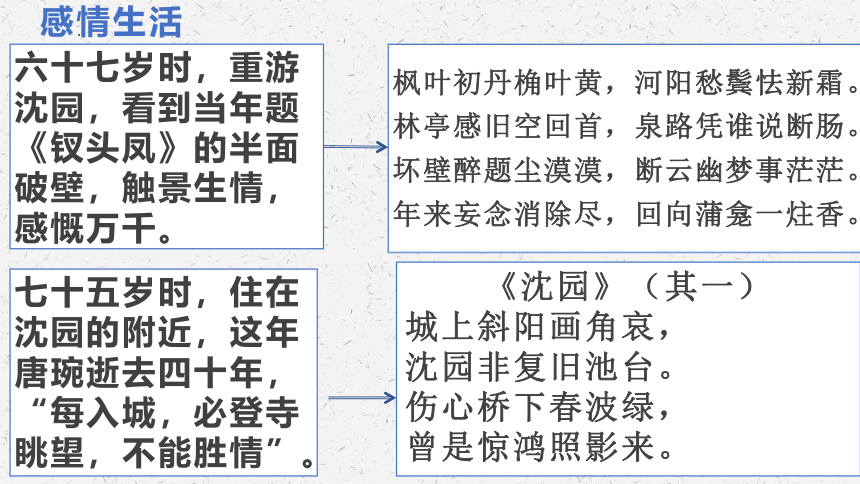

感情生活

宋高宗绍兴十四年,二十岁的陆游和表妹唐琬结为伴侣。两人从小青梅竹马,婚后相敬如宾。然而,唐琬的才华横溢与陆游的亲密感情,引起了陆母的不满,以至最后发展到强迫陆游和她离婚。

十年后的一个春天,31岁的陆游满怀忧郁的心情独自一人漫游山阴城沈家花园,偶遇唐琬及其丈夫赵士程。

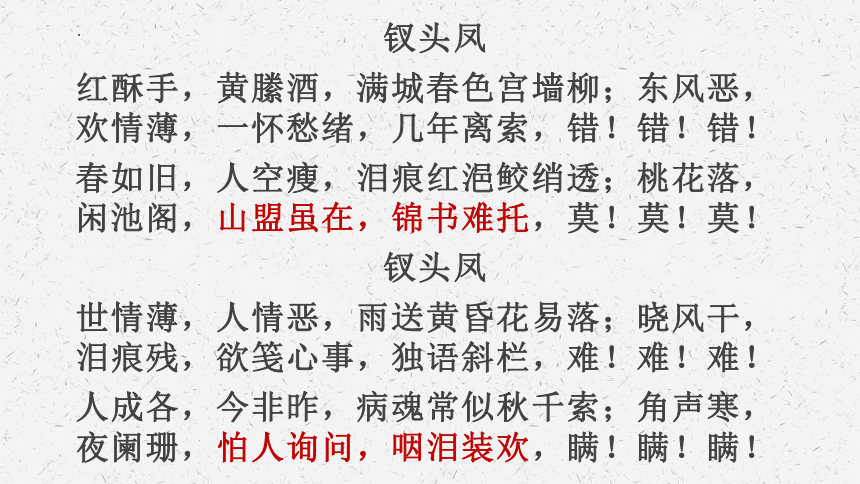

钗头凤

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳;东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索,错!错!错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透;桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托,莫!莫!莫!

钗头凤

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落;晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏,难!难!难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索;角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪装欢,瞒!瞒!瞒!

感情生活

六十七岁时,重游沈园,看到当年题《钗头凤》的半面破壁,触景生情,感慨万千。

枫叶初丹桷叶黄,河阳愁鬓怯新霜。

林亭感旧空回首,泉路凭谁说断肠。

坏壁醉题尘漠漠,断云幽梦事茫茫。

年来妄念消除尽,回向蒲龛一炷香。

七十五岁时,住在沈园的附近,这年唐琬逝去四十年,“每入城,必登寺眺望,不能胜情”。

《沈园》(其一)

城上斜阳画角哀,

沈园非复旧池台。

伤心桥下春波绿,

曾是惊鸿照影来。

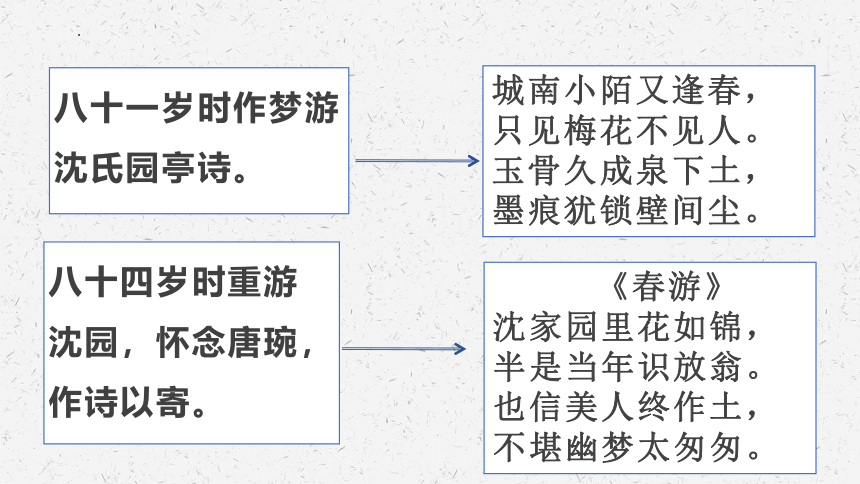

八十一岁时作梦游沈氏园亭诗。

城南小陌又逢春,只见梅花不见人。

玉骨久成泉下土,墨痕犹锁壁间尘。

《春游》

沈家园里花如锦, 半是当年识放翁。

也信美人终作土, 不堪幽梦太匆匆。

八十四岁时重游沈园,怀念唐琬,作诗以寄。

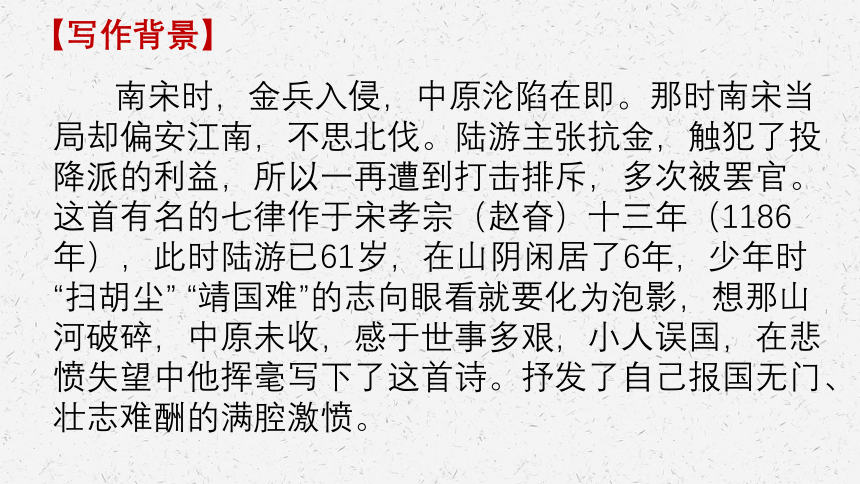

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗(赵眘)十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。

【写作背景】

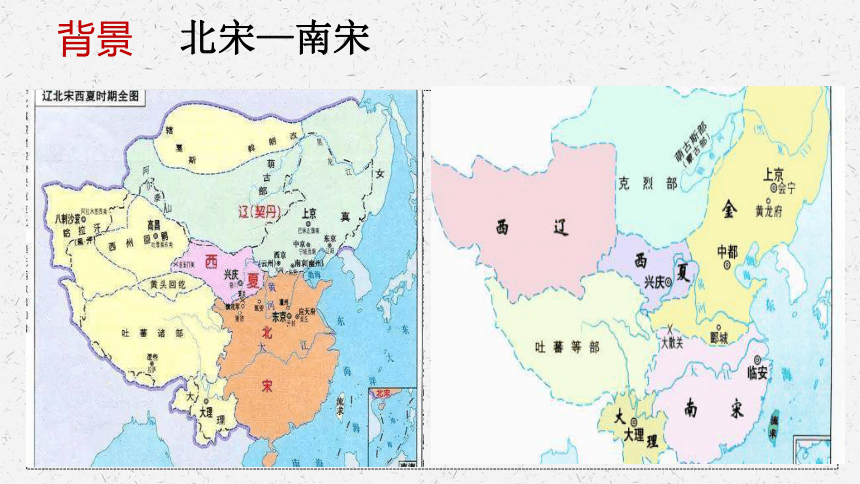

背景

北宋—南宋

【学习目标】

1.反复朗读,熟读成诵。

2.体悟诗中“愤”的丰富内涵。

3.学习陆游的爱国主义精神。

"书"∶动词,写,抒发。

"愤"∶愤懑、悲愤。

"书愤"者,抒发胸中郁愤之情也。

【解题】

吟诵诗文,体悟感情

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

【听朗读,感知“愤”】

书 愤 陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间!

【听朗读,感知“愤”】

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

倒装:北望中原

气:气概,收复失地的豪情壮志

首联:提挈全诗,奠定悲愤的感情基调

【读文本,知感情】

艰:对朝廷屈辱投降的激愤

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

形象的概括了水、陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

颔联:两次对敌作战取得胜利,有实力对抗。对自己国家充满信心、自豪;对朝廷的不满。

【读文本,知感情】

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

用典

颈联:落寞、悲伤、愤慨之情

塞上长城:《南史 檀道济传》载,宋文帝要杀名将檀道济,檀大怒道:“乃坏汝万里长城”。比喻守边的将领。

“空”字表现了他徒负才华、大志落空的无奈和怅惘。

【读文本,知感情】

①诗人借用《出师表》的典故,尾联用典明志,诗人以诸葛亮自况,诸葛亮曾有“鞠躬尽瘁,死而后已”“北定中原,兴复汉室”的话,诗人以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

【用典】

反衬:以诸葛亮之丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人。

【读文本,知感情】

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

【回顾诗人所“书”之事】

“书”早年恢复中原之志。

“书”两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

全诗中不着一个“愤”字,你能不能体悟诗题中“书愤”究竟因何事而“愤”?(找诗中字眼回答)

所“愤”之一:世事艰

所“愤”之二:空自许

所“愤”之三:鬓先斑

所“愤”之四:谁堪伯仲间

“愤”报国无门

“愤”壮志难酬

“愤”年华空老

“愤”收复无望

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

这首诗借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。激昂中透着悲怆。

【诗歌主旨】

【探究】“愤”的根源是什么?

诸公尚守和亲策,志士虚捐少壮年。

——《感愤》

诸公可叹善谋身,误国当时岂一秦。

不望夷吾出江左,新亭对泣亦无人。

——《追感往事》

公卿有党排宗泽,帷幄无人用岳飞。

——《夜读有感》

报国无门

壮志难酬

年华空老

无人领军

愤

根源:

朝廷主和

小人当道

不思进取

这是英雄的悲剧,时代的悲剧。

【小结】

四愤——愤报国有“罪”、愤壮志难酬、愤年华空老、愤无人领军。

四“愤”的根源,其实全在于南宋朝廷“主和派”。因为他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。作者的“愤”中含“恨”,“愤”中含“悲”,“愤”而生“凉”,“愤”而生“叹”,从而真实的体现了陆游的爱国情怀。

技巧鉴赏

②化用檀道济“塞上长城”的典故,表明诗人年少时以捍卫国家、扬威边疆的名将自许,但一个“空”表达出诗人怀才而不遇的处境和对此的愤懑。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

【用典】

①诗人借用《出师表》的典故,尾联用典明志,诗人以诸葛亮自况,诸葛亮曾有“鞠躬尽瘁,死而后已”“北定中原,兴复汉室”的话,诗人以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

【用典】

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

楼船

夜雪

瓜洲渡

铁马

秋风

大散关

对比

气候恶劣,水陆交战,但信念坚定,物资充足,两退金兵,何等快意!北收有望!壮志可酬!

气愤

朝廷昏庸,复国不得!

“书”两次抗金胜利之役

【对比】

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑

“塞上长城”——用典

效法先贤,希望能成为一名抗敌的英雄、一代名将。

“塞上长城”——明志

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说“自毁汝万里长城”。

唐朝名将李勣也被太宗比为长城。

现实

一场空,

早生华发

对比

急愤

壮志未酬,年华已逝!

“书”年事已高、壮志难酬之情

【对比】

千古名句

此联全用名词,意象两两相合,简洁有致。你还能举出相似的例子吗?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

意象营造法

杏花春雨江南。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

杨柳岸,晓风残月。

【手法拓展】 列锦

列锦是中国古典诗歌中特殊的修辞手法。

全句以名词或名词性短语组成(里面没有动词或形容词),构成了生动可感的画面,用以烘托气氛,创造意境,表达情感。

一、使诗词的意境更鲜明

列锦语句中每个名词代表一种事物,体现一幅画面。

列锦的句子,就如把一幅幅单一的小画组成一幅综合性的大画,因而内容丰富,艺术境界色彩鲜明。如:《天净沙·秋思》

二、使诗词的叙事更宏远。

如:《书愤》作者这是回顾当年的戎马生涯,只抓住其中几个基本的要素:主体——楼船、铁马;时间——夜雪、秋风;地点——瓜州渡、大散关。勾勒出一幅辽阔宏伟的图画

“楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。”

③运用列锦的修辞手法,由六个纯名词的叠加,勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

列锦,或称“名词铺排”。表面上看,造成意象的脱节,实际上这是诗人有意为读者留下的空白,增加了审美情趣。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”(马致远《天净沙·秋思》)

由九个名词组合而成,画出一幅深秋僻静的村野图景,表现诗人悲凉孤寂的心境。

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。”

诗人把杨柳岸、晓风、残月艺术地排列在一起,表面上是写景,实际情寓其中,用美好的自然景物,反衬诗人的空虚寂寞之感。

①用典:

塞上长城、出师一表。效果:委婉间接、言简意赅。

②借古讽今:

尾联高度赞扬诸葛亮,实则对南宋朝廷偏安于江南、偷安一时的讽刺,抒发了诗人极大的愤慨。

③对比:

气如山、鬓先斑;塞上长城、空自许

④列锦:

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

比喻:

气如山,指收复失地的豪情壮志有如山岳。

虚实结合:

颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

【艺术手法】

拓展延伸,随堂巩固

【主题延伸】

爱国的主题在中国古代诗歌中是一个永恒的主题,有句话说“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度。爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

《读陆放翁集》

——梁启超

辜负胸中十万兵,

百无聊赖以诗鸣。

谁怜爱国千行泪,

说到胡尘意不平。

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?

驾长车、踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头、收拾旧山河,朝天阙。

满江红 岳飞

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

——陆游的《诉衷情》

了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子》

白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听。

——岳飞《小重山》

【拓展延伸】——相同的际遇 共同的情结

.

共同的情结,陆游是“中原北望”“心在天山”、辛弃疾是“了却君王天下事,赢得生前身后名。岳飞是“为功名”。“天下事”也好,“功名”也好,指的都是收复中原的大计。

相同的际遇,陆游是“已先斑”“鬢先秋”、辛弃疾是“可怜白发生”、岳飞是“白首”。可见悲剧并不是陆游一个人的,报国无门、请缨无路、壮志难酬、年华空老是南宋所有有志抗金救国、收复中原的志士们共同的悲剧,甚至直至文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的以身殉国。

他们的悲剧是时代的悲剧,他们的悲怆是英雄们共同的悲怆,陆游终生没有解开的情结不是他个人的情结,而是所有南宋爱国志士们共同的情结。

【时代的悲剧】

比较赏析《蜀相》和《书愤》

【拓展延伸】

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。

倾力报国,竟有奸人作梗、破坏以至于屡遭罢黜?

开篇自问,多少郁愤?

首联对比

陆诗

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

寻——有目的的专程来访,不是漫不经心地信步由之——对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切。

柏森森——自问自答,记祠堂之所在、外景,渲染安谧、肃穆的气氛。

杜诗

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比。

陆诗

颔联对比

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

碧草映阶,黄鹂隔叶,本是种赏心悦目的景象,然以此二字修饰,则所含之情便大有转折:青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听,这是何等凄凉伤感。

杜诗

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

陆诗

颈联对比

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

杜诗

天下计——推崇其济世雄才

老臣心——赞扬其报国忠忱

雄才大略和生平业绩

忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格

诗人之所以景仰诸葛武侯的缘由

用典明志。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

大志落空,奋斗落空,一切落空,而揽镜自照,却是衰鬓先斑!

两相比照,何等悲怆?

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典明志。包含诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天宇,“长使英雄泪满襟”。千载而下,有谁可与相提并论呢?

奸臣当道,壮士报国无门的悲哀

对诸葛亮的崇敬之情,虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

陆诗

出师未捷身先死,长使英雄泪满澿。

出师——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病死军中,葬于定军山。

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

这句诗,是诗人壮志难酬的苦痛和对诸葛亮的仰慕、叹惋之情熔铸成的千古名句。

尾联对比

比较《蜀相》和《书愤》,从感情、风格和表现手法三方面,说明有什么异同。

背景(知人论世):

杜甫颠沛流离,流落到异地,寄人篱下。

陆游遭受贬谪,但是此时又重新被任用。

相同点:

1.背景:《书愤》和《蜀相》都作于动乱年代。

2. 作者经历:晚年之作 胸怀大志 不得重用 ——(创作时间、生活境遇)。

3.都借用诸葛亮事迹表达情感。

不同点分析

1.情感:同样写诸葛亮,角度不同,意境情感迥异。

杜甫表达的是对于诸葛亮命运的慨叹,一代将才最终功亏一篑,抱憾离世,留下的是昔人已逝,风采不再的旷古悲凉。抒发了对诸葛亮出师未捷身先死的惋惜和不得重用的痛苦。

陆游作为一个失意的老者,在诗中表达了对于诸葛亮的钦佩和羡慕。钦佩诸葛亮的将才;羡慕诸葛亮遇到明主,得以大展宏图,成就事业。表达了收复失地的壮志,抒发了壮志未酬,功业未成的愤懑。

2.作品风格:杜甫沉郁顿挫(一三两联景仰和二四两联叹惋) 陆游 沉郁豪雄(以愤为意脉, 句句是愤,字字是愤。感情沉郁,但二三四句大气磅礴,笔力雄浑)

(3)表现手法:

《蜀相》

先叙事、写景,景中融情,然后抒发感慨,全诗借景抒情,借古抒怀,抒发了诗人壮志未酬的悲痛。

《书愤》

先忆过去,再写现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”写得大气磅礴,笔力雄健。

不同点分析

【随堂巩固】

1.书愤》中的“ , 。”两句,慨叹世事艰难,追述了作者年轻时收复失地的雄心壮志。

早岁那知世事艰,中原北望气如山

2.《书愤》中,“ , ”两句写诗人徒自抒发蹉跎岁月,壮志未遂而鬓发先斑的感慨。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”

3.《书愤》中“ , ”两句通过追诉早年抗金杀敌的英雄事迹,有力地烘托出作者“气如山”的气魄,表达了一种高昂的战斗情绪。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

4.《书愤》中,“ , 。”是用三国诸葛亮慷慨北伐同当今南宋朝廷妥协不抵抗作对比,以古鉴今,褒贬分明。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

5.《书愤》中,诗人之“愤”有四:所愤之一乃“ ”(愤报国无门); 所愤之二乃“ ”(愤壮志难酬);所愤之三乃“ ” (愤年华空老);所愤之四乃“ ” (愤无人领军)。

早岁那知世事艰

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

千载谁堪伯仲间

【作业】:

1、背诵、默写《书愤》完成情景句练习。

2、联系现实,谈谈你对爱国主义的认识。

书愤

陆游

选择性必修中册 古诗词诵读

【导入新课】

诗界千年靡靡风,

兵魂销尽国魂空。

集中什九从军乐,

亘古男儿一放翁!

——梁启超《读陆放翁集》

陆游(1125—1210),南宋诗人。字务观,号放翁。越州山阴(今浙江绍兴)人。积极主张抗金,受到主和派的排挤。嘉定二年(1210),85岁的陆游留下绝笔诗《示儿》,含恨离世。 陆游“六十年来万首诗”,一生存诗9300首,是我国文学史上存诗最多的诗人之一。陆游诗歌的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”;也有很多抒写日常生活的清新之作。

【作者简介】

陆游出身名门,高祖官至吏部郎中;祖父陆佃,师从王安石,官至尚书右丞,父亲陆宰,北宋末年曾任京西路转运副使。建炎三年(1129年),陆游出生于两宋之交,成长在偏安的南宋。金兵南侵时,陆游年仅四岁,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给陆游留下了不可磨灭的印记。陆游自幼聪慧过人,绍兴二十三年(1153年),进京(临安,杭州)参加锁厅考试(现任官员及恩荫子弟的进士考试),主考官取为第一,因秦桧的孙子秦埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。

次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。绍兴二十五年(1155年),秦桧病逝,陆游进入仕途,一直坚持抗金理想,矢志不渝,屡遭投降派的排挤、打击。嘉定二年(1210),85岁的陆游抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

感情生活

宋高宗绍兴十四年,二十岁的陆游和表妹唐琬结为伴侣。两人从小青梅竹马,婚后相敬如宾。然而,唐琬的才华横溢与陆游的亲密感情,引起了陆母的不满,以至最后发展到强迫陆游和她离婚。

十年后的一个春天,31岁的陆游满怀忧郁的心情独自一人漫游山阴城沈家花园,偶遇唐琬及其丈夫赵士程。

钗头凤

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳;东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索,错!错!错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透;桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托,莫!莫!莫!

钗头凤

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落;晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏,难!难!难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索;角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪装欢,瞒!瞒!瞒!

感情生活

六十七岁时,重游沈园,看到当年题《钗头凤》的半面破壁,触景生情,感慨万千。

枫叶初丹桷叶黄,河阳愁鬓怯新霜。

林亭感旧空回首,泉路凭谁说断肠。

坏壁醉题尘漠漠,断云幽梦事茫茫。

年来妄念消除尽,回向蒲龛一炷香。

七十五岁时,住在沈园的附近,这年唐琬逝去四十年,“每入城,必登寺眺望,不能胜情”。

《沈园》(其一)

城上斜阳画角哀,

沈园非复旧池台。

伤心桥下春波绿,

曾是惊鸿照影来。

八十一岁时作梦游沈氏园亭诗。

城南小陌又逢春,只见梅花不见人。

玉骨久成泉下土,墨痕犹锁壁间尘。

《春游》

沈家园里花如锦, 半是当年识放翁。

也信美人终作土, 不堪幽梦太匆匆。

八十四岁时重游沈园,怀念唐琬,作诗以寄。

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗(赵眘)十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。抒发了自己报国无门、壮志难酬的满腔激愤。

【写作背景】

背景

北宋—南宋

【学习目标】

1.反复朗读,熟读成诵。

2.体悟诗中“愤”的丰富内涵。

3.学习陆游的爱国主义精神。

"书"∶动词,写,抒发。

"愤"∶愤懑、悲愤。

"书愤"者,抒发胸中郁愤之情也。

【解题】

吟诵诗文,体悟感情

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

【听朗读,感知“愤”】

书 愤 陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间!

【听朗读,感知“愤”】

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

倒装:北望中原

气:气概,收复失地的豪情壮志

首联:提挈全诗,奠定悲愤的感情基调

【读文本,知感情】

艰:对朝廷屈辱投降的激愤

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

形象的概括了水、陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

颔联:两次对敌作战取得胜利,有实力对抗。对自己国家充满信心、自豪;对朝廷的不满。

【读文本,知感情】

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

用典

颈联:落寞、悲伤、愤慨之情

塞上长城:《南史 檀道济传》载,宋文帝要杀名将檀道济,檀大怒道:“乃坏汝万里长城”。比喻守边的将领。

“空”字表现了他徒负才华、大志落空的无奈和怅惘。

【读文本,知感情】

①诗人借用《出师表》的典故,尾联用典明志,诗人以诸葛亮自况,诸葛亮曾有“鞠躬尽瘁,死而后已”“北定中原,兴复汉室”的话,诗人以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

【用典】

反衬:以诸葛亮之丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人。

【读文本,知感情】

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

【回顾诗人所“书”之事】

“书”早年恢复中原之志。

“书”两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

全诗中不着一个“愤”字,你能不能体悟诗题中“书愤”究竟因何事而“愤”?(找诗中字眼回答)

所“愤”之一:世事艰

所“愤”之二:空自许

所“愤”之三:鬓先斑

所“愤”之四:谁堪伯仲间

“愤”报国无门

“愤”壮志难酬

“愤”年华空老

“愤”收复无望

“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

这首诗借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。激昂中透着悲怆。

【诗歌主旨】

【探究】“愤”的根源是什么?

诸公尚守和亲策,志士虚捐少壮年。

——《感愤》

诸公可叹善谋身,误国当时岂一秦。

不望夷吾出江左,新亭对泣亦无人。

——《追感往事》

公卿有党排宗泽,帷幄无人用岳飞。

——《夜读有感》

报国无门

壮志难酬

年华空老

无人领军

愤

根源:

朝廷主和

小人当道

不思进取

这是英雄的悲剧,时代的悲剧。

【小结】

四愤——愤报国有“罪”、愤壮志难酬、愤年华空老、愤无人领军。

四“愤”的根源,其实全在于南宋朝廷“主和派”。因为他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。作者的“愤”中含“恨”,“愤”中含“悲”,“愤”而生“凉”,“愤”而生“叹”,从而真实的体现了陆游的爱国情怀。

技巧鉴赏

②化用檀道济“塞上长城”的典故,表明诗人年少时以捍卫国家、扬威边疆的名将自许,但一个“空”表达出诗人怀才而不遇的处境和对此的愤懑。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

【用典】

①诗人借用《出师表》的典故,尾联用典明志,诗人以诸葛亮自况,诸葛亮曾有“鞠躬尽瘁,死而后已”“北定中原,兴复汉室”的话,诗人以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

【用典】

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

楼船

夜雪

瓜洲渡

铁马

秋风

大散关

对比

气候恶劣,水陆交战,但信念坚定,物资充足,两退金兵,何等快意!北收有望!壮志可酬!

气愤

朝廷昏庸,复国不得!

“书”两次抗金胜利之役

【对比】

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑

“塞上长城”——用典

效法先贤,希望能成为一名抗敌的英雄、一代名将。

“塞上长城”——明志

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说“自毁汝万里长城”。

唐朝名将李勣也被太宗比为长城。

现实

一场空,

早生华发

对比

急愤

壮志未酬,年华已逝!

“书”年事已高、壮志难酬之情

【对比】

千古名句

此联全用名词,意象两两相合,简洁有致。你还能举出相似的例子吗?

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

意象营造法

杏花春雨江南。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

杨柳岸,晓风残月。

【手法拓展】 列锦

列锦是中国古典诗歌中特殊的修辞手法。

全句以名词或名词性短语组成(里面没有动词或形容词),构成了生动可感的画面,用以烘托气氛,创造意境,表达情感。

一、使诗词的意境更鲜明

列锦语句中每个名词代表一种事物,体现一幅画面。

列锦的句子,就如把一幅幅单一的小画组成一幅综合性的大画,因而内容丰富,艺术境界色彩鲜明。如:《天净沙·秋思》

二、使诗词的叙事更宏远。

如:《书愤》作者这是回顾当年的戎马生涯,只抓住其中几个基本的要素:主体——楼船、铁马;时间——夜雪、秋风;地点——瓜州渡、大散关。勾勒出一幅辽阔宏伟的图画

“楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。”

③运用列锦的修辞手法,由六个纯名词的叠加,勾勒出两幅豪壮的战争图画,给人一种声势宏大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

列锦,或称“名词铺排”。表面上看,造成意象的脱节,实际上这是诗人有意为读者留下的空白,增加了审美情趣。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”(马致远《天净沙·秋思》)

由九个名词组合而成,画出一幅深秋僻静的村野图景,表现诗人悲凉孤寂的心境。

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。”

诗人把杨柳岸、晓风、残月艺术地排列在一起,表面上是写景,实际情寓其中,用美好的自然景物,反衬诗人的空虚寂寞之感。

①用典:

塞上长城、出师一表。效果:委婉间接、言简意赅。

②借古讽今:

尾联高度赞扬诸葛亮,实则对南宋朝廷偏安于江南、偷安一时的讽刺,抒发了诗人极大的愤慨。

③对比:

气如山、鬓先斑;塞上长城、空自许

④列锦:

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

比喻:

气如山,指收复失地的豪情壮志有如山岳。

虚实结合:

颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

【艺术手法】

拓展延伸,随堂巩固

【主题延伸】

爱国的主题在中国古代诗歌中是一个永恒的主题,有句话说“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度。爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

《读陆放翁集》

——梁启超

辜负胸中十万兵,

百无聊赖以诗鸣。

谁怜爱国千行泪,

说到胡尘意不平。

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?

驾长车、踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头、收拾旧山河,朝天阙。

满江红 岳飞

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

——陆游的《诉衷情》

了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子》

白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听。

——岳飞《小重山》

【拓展延伸】——相同的际遇 共同的情结

.

共同的情结,陆游是“中原北望”“心在天山”、辛弃疾是“了却君王天下事,赢得生前身后名。岳飞是“为功名”。“天下事”也好,“功名”也好,指的都是收复中原的大计。

相同的际遇,陆游是“已先斑”“鬢先秋”、辛弃疾是“可怜白发生”、岳飞是“白首”。可见悲剧并不是陆游一个人的,报国无门、请缨无路、壮志难酬、年华空老是南宋所有有志抗金救国、收复中原的志士们共同的悲剧,甚至直至文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的以身殉国。

他们的悲剧是时代的悲剧,他们的悲怆是英雄们共同的悲怆,陆游终生没有解开的情结不是他个人的情结,而是所有南宋爱国志士们共同的情结。

【时代的悲剧】

比较赏析《蜀相》和《书愤》

【拓展延伸】

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。

倾力报国,竟有奸人作梗、破坏以至于屡遭罢黜?

开篇自问,多少郁愤?

首联对比

陆诗

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

寻——有目的的专程来访,不是漫不经心地信步由之——对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切。

柏森森——自问自答,记祠堂之所在、外景,渲染安谧、肃穆的气氛。

杜诗

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前形成鲜明对比。

陆诗

颔联对比

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

碧草映阶,黄鹂隔叶,本是种赏心悦目的景象,然以此二字修饰,则所含之情便大有转折:青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听,这是何等凄凉伤感。

杜诗

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

陆诗

颈联对比

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

杜诗

天下计——推崇其济世雄才

老臣心——赞扬其报国忠忱

雄才大略和生平业绩

忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格

诗人之所以景仰诸葛武侯的缘由

用典明志。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

大志落空,奋斗落空,一切落空,而揽镜自照,却是衰鬓先斑!

两相比照,何等悲怆?

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典明志。包含诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

诸葛坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天宇,“长使英雄泪满襟”。千载而下,有谁可与相提并论呢?

奸臣当道,壮士报国无门的悲哀

对诸葛亮的崇敬之情,虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

陆诗

出师未捷身先死,长使英雄泪满澿。

出师——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病死军中,葬于定军山。

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

这句诗,是诗人壮志难酬的苦痛和对诸葛亮的仰慕、叹惋之情熔铸成的千古名句。

尾联对比

比较《蜀相》和《书愤》,从感情、风格和表现手法三方面,说明有什么异同。

背景(知人论世):

杜甫颠沛流离,流落到异地,寄人篱下。

陆游遭受贬谪,但是此时又重新被任用。

相同点:

1.背景:《书愤》和《蜀相》都作于动乱年代。

2. 作者经历:晚年之作 胸怀大志 不得重用 ——(创作时间、生活境遇)。

3.都借用诸葛亮事迹表达情感。

不同点分析

1.情感:同样写诸葛亮,角度不同,意境情感迥异。

杜甫表达的是对于诸葛亮命运的慨叹,一代将才最终功亏一篑,抱憾离世,留下的是昔人已逝,风采不再的旷古悲凉。抒发了对诸葛亮出师未捷身先死的惋惜和不得重用的痛苦。

陆游作为一个失意的老者,在诗中表达了对于诸葛亮的钦佩和羡慕。钦佩诸葛亮的将才;羡慕诸葛亮遇到明主,得以大展宏图,成就事业。表达了收复失地的壮志,抒发了壮志未酬,功业未成的愤懑。

2.作品风格:杜甫沉郁顿挫(一三两联景仰和二四两联叹惋) 陆游 沉郁豪雄(以愤为意脉, 句句是愤,字字是愤。感情沉郁,但二三四句大气磅礴,笔力雄浑)

(3)表现手法:

《蜀相》

先叙事、写景,景中融情,然后抒发感慨,全诗借景抒情,借古抒怀,抒发了诗人壮志未酬的悲痛。

《书愤》

先忆过去,再写现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”写得大气磅礴,笔力雄健。

不同点分析

【随堂巩固】

1.书愤》中的“ , 。”两句,慨叹世事艰难,追述了作者年轻时收复失地的雄心壮志。

早岁那知世事艰,中原北望气如山

2.《书愤》中,“ , ”两句写诗人徒自抒发蹉跎岁月,壮志未遂而鬓发先斑的感慨。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”

3.《书愤》中“ , ”两句通过追诉早年抗金杀敌的英雄事迹,有力地烘托出作者“气如山”的气魄,表达了一种高昂的战斗情绪。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

4.《书愤》中,“ , 。”是用三国诸葛亮慷慨北伐同当今南宋朝廷妥协不抵抗作对比,以古鉴今,褒贬分明。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

5.《书愤》中,诗人之“愤”有四:所愤之一乃“ ”(愤报国无门); 所愤之二乃“ ”(愤壮志难酬);所愤之三乃“ ” (愤年华空老);所愤之四乃“ ” (愤无人领军)。

早岁那知世事艰

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

千载谁堪伯仲间

【作业】:

1、背诵、默写《书愤》完成情景句练习。

2、联系现实,谈谈你对爱国主义的认识。