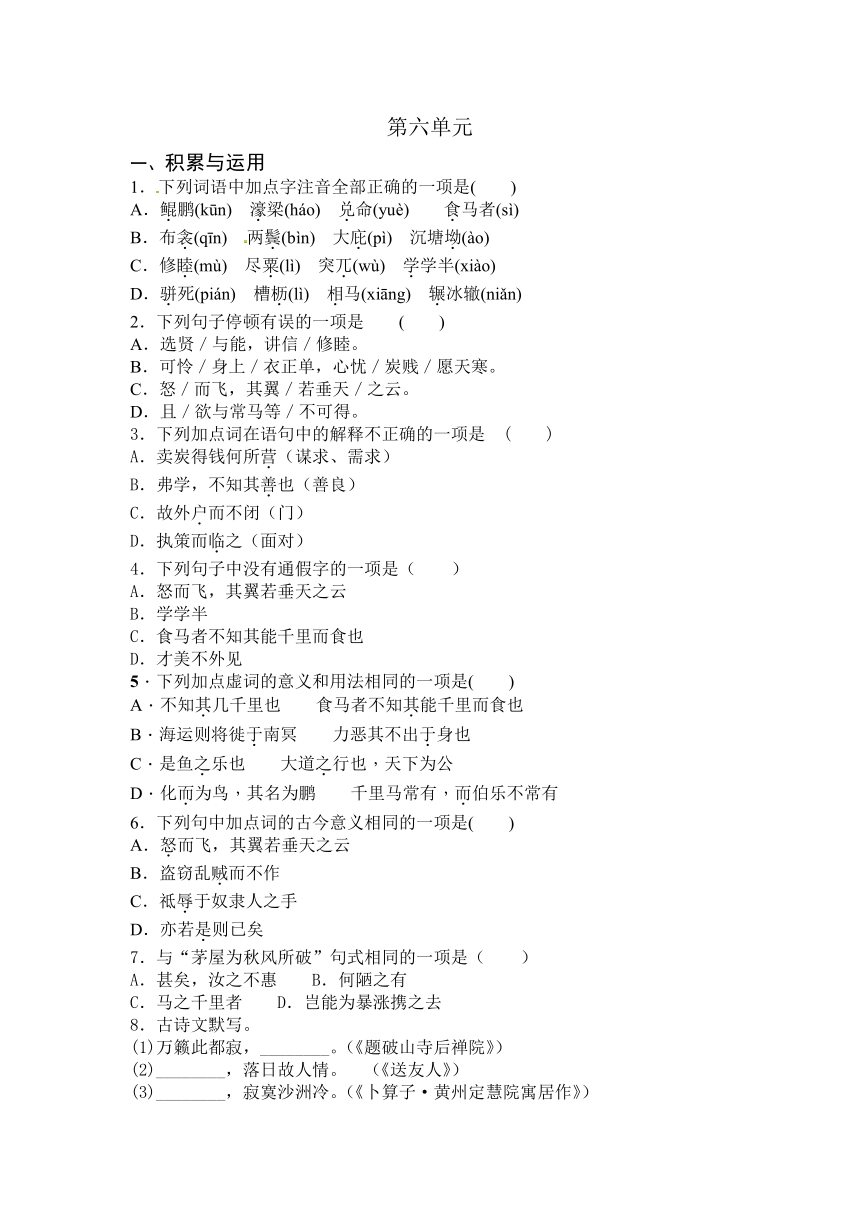

2023-2024学年统编版八年级下册语文第六单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年统编版八年级下册语文第六单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-16 11:27:15 | ||

图片预览

文档简介

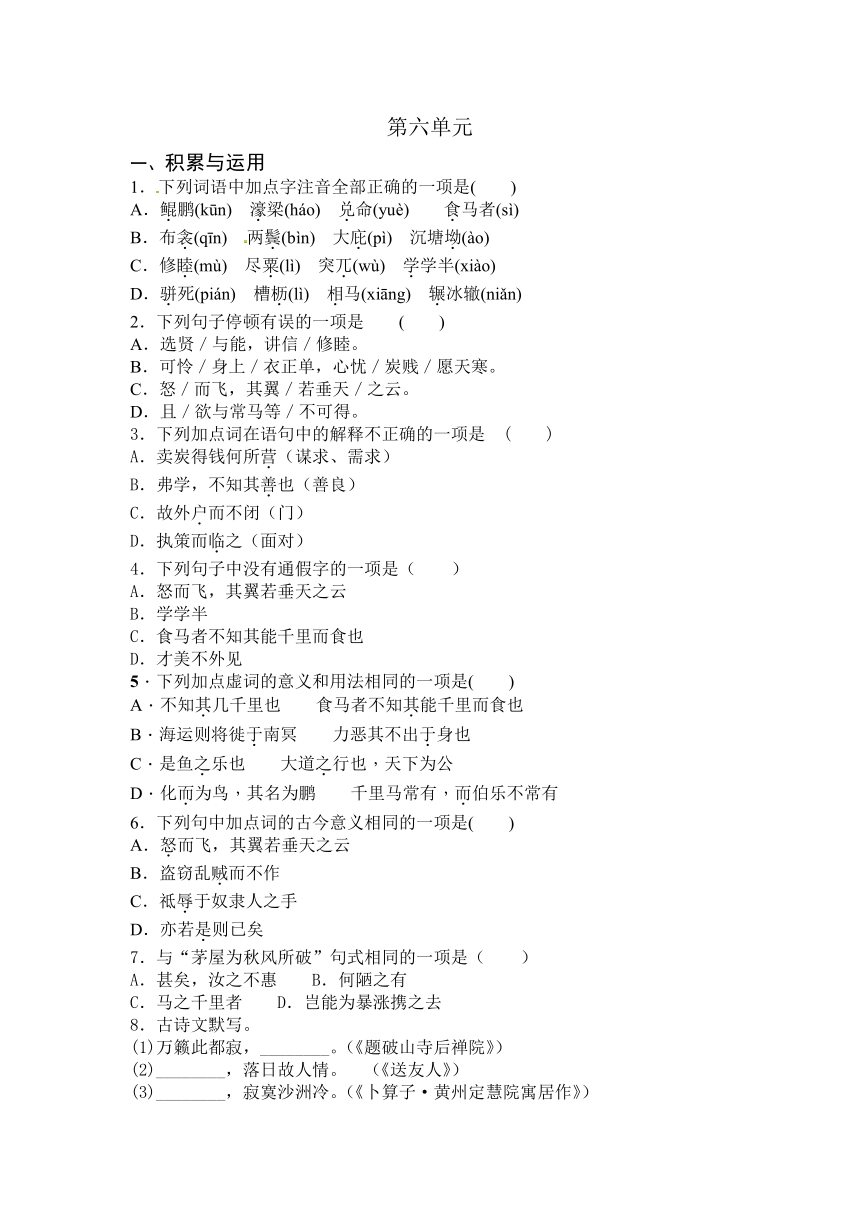

第六单元

一、积累与运用

1.下列词语中加点字注音全部正确的一项是( )

A.鲲鹏(kūn) 濠梁(háo) 兑命(yuè) 食马者(sì)

B.布衾(qīn) 两鬓(bìn) 大庇(pì) 沉塘坳(ào)

C.修睦(mù) 尽粟(lì) 突兀(wù) 学学半(xiào)

D.骈死(pián) 槽枥(lì) 相马(xiāng) 辗冰辙(niǎn)

2.下列句子停顿有误的一项是 ( )

A.选贤/与能,讲信/修睦。

B.可怜/身上/衣正单,心忧/炭贱/愿天寒。

C.怒/而飞,其翼/若垂天/之云。

D.且/欲与常马等/不可得。

3.下列加点词在语句中的解释不正确的一项是 ( )

A.卖炭得钱何所营(谋求、需求)

B.弗学,不知其善也(善良)

C.故外户而不闭(门)

D.执策而临之(面对)

4.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.怒而飞,其翼若垂天之云

B.学学半

C.食马者不知其能千里而食也

D.才美不外见

5.下列加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.不知其几千里也 食马者不知其能千里而食也

B.海运则将徙于南冥 力恶其不出于身也

C.是鱼之乐也 大道之行也,天下为公

D.化而为鸟,其名为鹏 千里马常有,而伯乐不常有

6.下列句中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.怒而飞,其翼若垂天之云

B.盗窃乱贼而不作

C.祗辱于奴隶人之手

D.亦若是则已矣

7.与“茅屋为秋风所破”句式相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.何陋之有

C.马之千里者 D.岂能为暴涨携之去

8.古诗文默写。

(1)万籁此都寂,________。(《题破山寺后禅院》)

(2)________,落日故人情。 (《送友人》)

(3)________,寂寞沙洲冷。(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)

(4)无意苦争春,________。(《卜算子·咏梅》)

(5)莫言在诺贝尔文学奖获奖演说中感谢恩师徐怀中先生,可以说有了徐怀中才有了莫言。这让我们想起《马说》中的两句话:________________________________________________,________。

(6)在《茅屋为秋风所破歌》中,作者通过写景渲染自己暗淡悲惨的处境的句子是:________________________________________________,________。最能体现诗人博大胸襟和崇高理想的句子是:________________________________________________,________!

(7)《卖炭翁》中突出交易的不平等,揭露了宫市、封建统治阶级对百姓的剥削的句子是:________________________________________________,________。

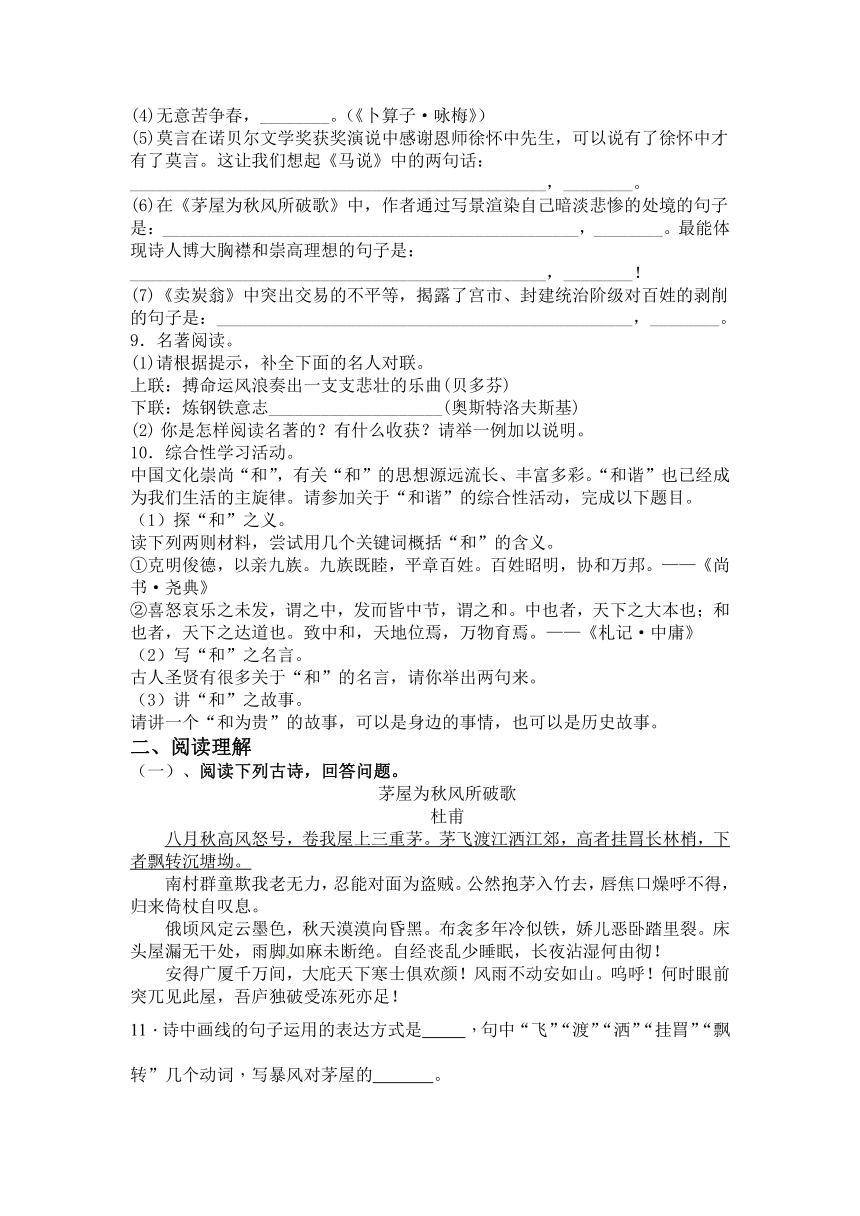

9.名著阅读。

(1)请根据提示,补全下面的名人对联。

上联:搏命运风浪奏出一支支悲壮的乐曲(贝多芬)

下联:炼钢铁意志____________________(奥斯特洛夫斯基)

你是怎样阅读名著的?有什么收获?请举一例加以说明。

10.综合性学习活动。

中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长、丰富多彩。“和谐”也已经成为我们生活的主旋律。请参加关于“和谐”的综合性活动,完成以下题目。

(1)探“和”之义。

读下列两则材料,尝试用几个关键词概括“和”的含义。

①克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。——《尚书·尧典》

②喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。——《札记·中庸》

(2)写“和”之名言。

古人圣贤有很多关于“和”的名言,请你举出两句来。

(3)讲“和”之故事。

请讲一个“和为贵”的故事,可以是身边的事情,也可以是历史故事。

阅读理解

、阅读下列古诗,回答问题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

11.诗中画线的句子运用的表达方式是 ,句中“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”几个动词,写暴风对茅屋的 。

12.白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”请你谈谈杜甫这首诗是如何“为时”“为事”而写的?

“为时”(为反映社会现实):

“为事”(为体现诗人思想):

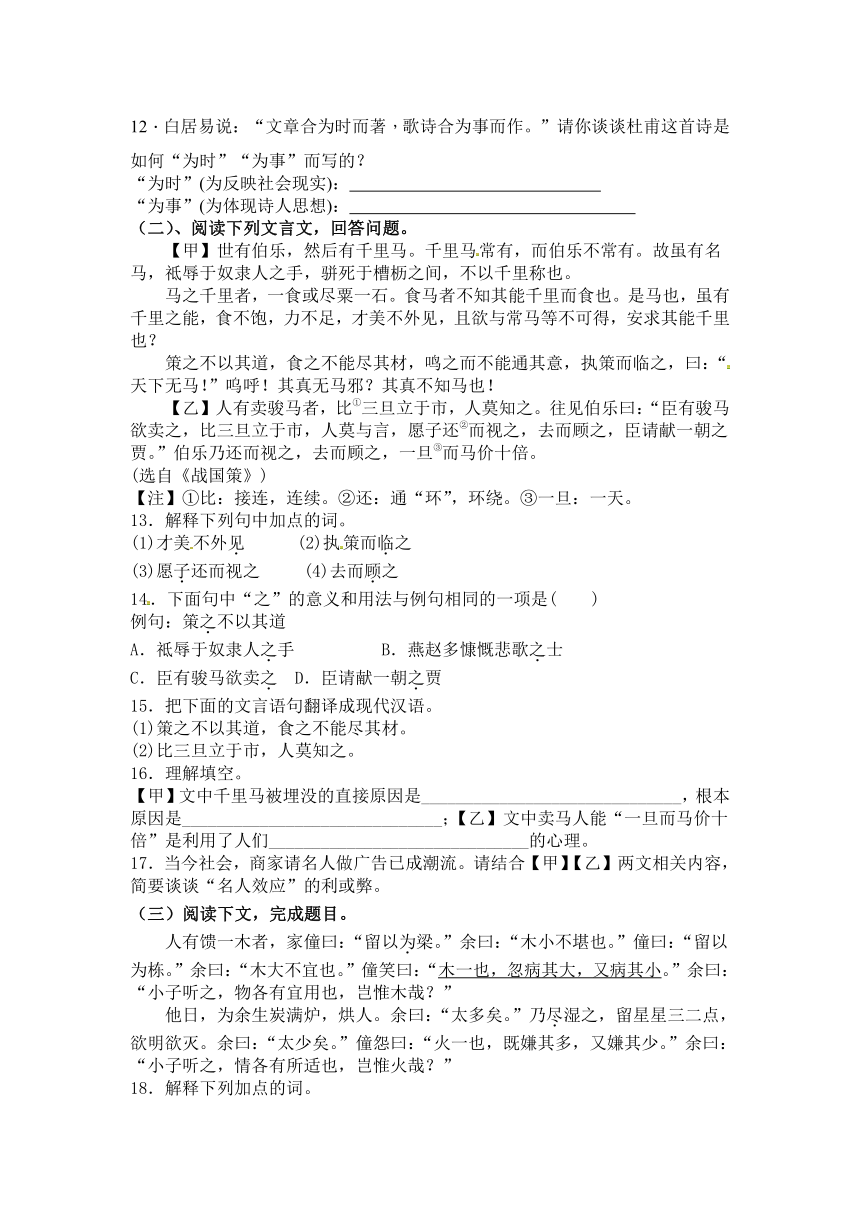

(二)、阅读下列文言文,回答问题。

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

【乙】人有卖骏马者,比①三旦立于市,人莫知之。往见伯乐曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦立于市,人莫与言,愿子还②而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦③而马价十倍。

(选自《战国策》)

【注】①比:接连,连续。②还:通“环”,环绕。③一旦:一天。

13.解释下列句中加点的词。

(1)才美不外见 (2)执策而临之

(3)愿子还而视之 (4)去而顾之

14.下面句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:策之不以其道

A.祗辱于奴隶人之手 B.燕赵多慷慨悲歌之士

C.臣有骏马欲卖之 D.臣请献一朝之贾

15.把下面的文言语句翻译成现代汉语。

(1)策之不以其道,食之不能尽其材。

(2)比三旦立于市,人莫知之。

16.理解填空。

【甲】文中千里马被埋没的直接原因是______________________________,根本原因是______________________________;【乙】文中卖马人能“一旦而马价十倍”是利用了人们______________________________的心理。

17.当今社会,商家请名人做广告已成潮流。请结合【甲】【乙】两文相关内容,简要谈谈“名人效应”的利或弊。

(三)阅读下文,完成题目。

人有馈一木者,家僮曰:“留以为梁。”余曰:“木小不堪也。”僮曰:“留以为栋。”余曰:“木大不宜也。”僮笑曰:“木一也,忽病其大,又病其小。”余曰:“小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉?”

他日,为余生炭满炉,烘人。余曰:“太多矣。”乃尽湿之,留星星三二点,欲明欲灭。余曰:“太少矣。”僮怨曰:“火一也,既嫌其多,又嫌其少。”余曰:“小子听之,情各有所适也,岂惟火哉?”

18.解释下列加点的词。

(1)留以为梁________

(2)乃尽湿之________

19.对画线句意思理解最恰当的一项是( )

A.木料只有一根,(你)忽而痛恨它大,忽而又痛恨它小。

B.木料只有一根,(你)忽而嫌弃它大,忽而又嫌弃它小。

C.木料是同一根,(你)忽而嫌弃它大,忽而又嫌弃它小。

D.木料是同一根,(你)忽而痛恨它大,忽而又痛恨它小。

20.文中两件事情分别告诉了我们什么道理?(用自己的话回答)

第一件:________________________________________________。

第二件:________________________________________________。

(四)、阅读下文,回答问题

“知入”与“知出”

张运辅

①怎样读书才能取得效果 经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出了读书的精髓。

②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双方心情的“契合”。

③在阅读中怎样“入”呢 一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。

④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗中“采菊东篱下,悠然见南山”这两句时,发现“见”字能表达悠然自得之感。又想到在俗本中改为“望”,“望南山”就变为主动寻求,这不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。苏轼的体会,表明他对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反复思索,是无法达到的。

⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。这样读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

⑥阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”是“入”的目的,不能“出”就失去了阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。

21.对本文中心论点表述最正确的一项是( )

A.阅读后要能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

B.在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。

C.本文主要论述了阅读时“入”与“出”的方法。

D.处理好阅读中的“入”与“出”是读书取得效果的关键所在。

22.根据本文的内容,谈谈阅读中“入”与“出”的辩证关系。

23.本文第④段画横线的文字采用了什么论证方法 请简要分析其作用。

24.下面这段文字放在本文的哪一段最恰当 说明理由。

叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,是作者的心灵契合。”

三、写作

25.或是因为性格的懦弱,或是因为虚伪的礼貌,或是因为情感的束缚,或是因为巨大的诱惑……我们常常说不出那个“不”字,但是,为了遵从自己的内心,为了放飞自由的梦想,为了追求坚定的目标,为了拥有精彩的人生,我们需要对一些人、一些事,有时甚至需要对这个世界,大声说:“不!”

请结合自身的生活经历和感受,以《大声说不》为题,写一篇作文。

要求:(1)除诗歌外,文体白选;(2)文中不得出现真实的校名、地名和人名;(3)不少于600字;(4)卷面整洁,书写工整。

答案

A 2.C 3.B 4.A 5.A 6.C 7.D

(1)但余钟磬音 (2)浮云游子意 (3)拣尽寒枝不肯栖 (4)一任群芳妒 (5)世有伯乐 然后有千里马 (6)俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 (7)半匹红纱一丈绫 系向牛头充炭直

9.(1)写下一页页辉煌的篇章

(2)略。

10.(1)家和万事兴 和睦 中和(2)(示例)君子和而不同,小人同而不和——《论语·子路》礼之用,和为贵——《论语·学而》

(3)(示例)将相和 战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵;又陪同赵王赴秦王设下的渑池会,使赵王免受暗算。为奖励蔺相如的汗马之功,赵王封蔺相如为上卿。老将廉颇居功自傲,对此不服,而屡次故意挑衅,蔺相如以国家大事为重,始终忍让。后廉颇终于醒悟,向蔺相如负荆请罪。将相和好,共同辅国,国家无恙。

11、描写 肆虐

12、民生疾苦(民生艰苦) 忧国忧民

13.(1)通“现”,表现。

(2)面对。

(3)你。

(4)回头看。

14.C

15.(1)用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能。

(2)连续三天(牵着马)站在马市上,没有一个识马的。

16.食不饱,力不足,才美不外见 食马者不知其能千里而食也 盲目相信权威

17.示例:利:如同千里马有了伯乐才能被人们所重视一样,好的产品通过名人的宣传,才能广而告之。

弊:名人宣传的不一定是真正的“千里马”,容易误导消费者。

18.(1)作为。(2)全、都。

19.C

20.事物都自有它合适的用途 做事情要掌握好分寸

21.D

22.阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,“出”是“入”的目的。

23.采用了举例论证的方法。作用:举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上精思,确为‘入书’之妙诀”这一观点,增强了说服力。

24.第②段,这段话引用叶圣陶的话,阐述了“阅读中的“入”就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话,以达到心灵的契合”这一观点。

25、略

一、积累与运用

1.下列词语中加点字注音全部正确的一项是( )

A.鲲鹏(kūn) 濠梁(háo) 兑命(yuè) 食马者(sì)

B.布衾(qīn) 两鬓(bìn) 大庇(pì) 沉塘坳(ào)

C.修睦(mù) 尽粟(lì) 突兀(wù) 学学半(xiào)

D.骈死(pián) 槽枥(lì) 相马(xiāng) 辗冰辙(niǎn)

2.下列句子停顿有误的一项是 ( )

A.选贤/与能,讲信/修睦。

B.可怜/身上/衣正单,心忧/炭贱/愿天寒。

C.怒/而飞,其翼/若垂天/之云。

D.且/欲与常马等/不可得。

3.下列加点词在语句中的解释不正确的一项是 ( )

A.卖炭得钱何所营(谋求、需求)

B.弗学,不知其善也(善良)

C.故外户而不闭(门)

D.执策而临之(面对)

4.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.怒而飞,其翼若垂天之云

B.学学半

C.食马者不知其能千里而食也

D.才美不外见

5.下列加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.不知其几千里也 食马者不知其能千里而食也

B.海运则将徙于南冥 力恶其不出于身也

C.是鱼之乐也 大道之行也,天下为公

D.化而为鸟,其名为鹏 千里马常有,而伯乐不常有

6.下列句中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.怒而飞,其翼若垂天之云

B.盗窃乱贼而不作

C.祗辱于奴隶人之手

D.亦若是则已矣

7.与“茅屋为秋风所破”句式相同的一项是( )

A.甚矣,汝之不惠 B.何陋之有

C.马之千里者 D.岂能为暴涨携之去

8.古诗文默写。

(1)万籁此都寂,________。(《题破山寺后禅院》)

(2)________,落日故人情。 (《送友人》)

(3)________,寂寞沙洲冷。(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)

(4)无意苦争春,________。(《卜算子·咏梅》)

(5)莫言在诺贝尔文学奖获奖演说中感谢恩师徐怀中先生,可以说有了徐怀中才有了莫言。这让我们想起《马说》中的两句话:________________________________________________,________。

(6)在《茅屋为秋风所破歌》中,作者通过写景渲染自己暗淡悲惨的处境的句子是:________________________________________________,________。最能体现诗人博大胸襟和崇高理想的句子是:________________________________________________,________!

(7)《卖炭翁》中突出交易的不平等,揭露了宫市、封建统治阶级对百姓的剥削的句子是:________________________________________________,________。

9.名著阅读。

(1)请根据提示,补全下面的名人对联。

上联:搏命运风浪奏出一支支悲壮的乐曲(贝多芬)

下联:炼钢铁意志____________________(奥斯特洛夫斯基)

你是怎样阅读名著的?有什么收获?请举一例加以说明。

10.综合性学习活动。

中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想源远流长、丰富多彩。“和谐”也已经成为我们生活的主旋律。请参加关于“和谐”的综合性活动,完成以下题目。

(1)探“和”之义。

读下列两则材料,尝试用几个关键词概括“和”的含义。

①克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。——《尚书·尧典》

②喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。——《札记·中庸》

(2)写“和”之名言。

古人圣贤有很多关于“和”的名言,请你举出两句来。

(3)讲“和”之故事。

请讲一个“和为贵”的故事,可以是身边的事情,也可以是历史故事。

阅读理解

、阅读下列古诗,回答问题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

11.诗中画线的句子运用的表达方式是 ,句中“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”几个动词,写暴风对茅屋的 。

12.白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”请你谈谈杜甫这首诗是如何“为时”“为事”而写的?

“为时”(为反映社会现实):

“为事”(为体现诗人思想):

(二)、阅读下列文言文,回答问题。

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

【乙】人有卖骏马者,比①三旦立于市,人莫知之。往见伯乐曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦立于市,人莫与言,愿子还②而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦③而马价十倍。

(选自《战国策》)

【注】①比:接连,连续。②还:通“环”,环绕。③一旦:一天。

13.解释下列句中加点的词。

(1)才美不外见 (2)执策而临之

(3)愿子还而视之 (4)去而顾之

14.下面句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:策之不以其道

A.祗辱于奴隶人之手 B.燕赵多慷慨悲歌之士

C.臣有骏马欲卖之 D.臣请献一朝之贾

15.把下面的文言语句翻译成现代汉语。

(1)策之不以其道,食之不能尽其材。

(2)比三旦立于市,人莫知之。

16.理解填空。

【甲】文中千里马被埋没的直接原因是______________________________,根本原因是______________________________;【乙】文中卖马人能“一旦而马价十倍”是利用了人们______________________________的心理。

17.当今社会,商家请名人做广告已成潮流。请结合【甲】【乙】两文相关内容,简要谈谈“名人效应”的利或弊。

(三)阅读下文,完成题目。

人有馈一木者,家僮曰:“留以为梁。”余曰:“木小不堪也。”僮曰:“留以为栋。”余曰:“木大不宜也。”僮笑曰:“木一也,忽病其大,又病其小。”余曰:“小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉?”

他日,为余生炭满炉,烘人。余曰:“太多矣。”乃尽湿之,留星星三二点,欲明欲灭。余曰:“太少矣。”僮怨曰:“火一也,既嫌其多,又嫌其少。”余曰:“小子听之,情各有所适也,岂惟火哉?”

18.解释下列加点的词。

(1)留以为梁________

(2)乃尽湿之________

19.对画线句意思理解最恰当的一项是( )

A.木料只有一根,(你)忽而痛恨它大,忽而又痛恨它小。

B.木料只有一根,(你)忽而嫌弃它大,忽而又嫌弃它小。

C.木料是同一根,(你)忽而嫌弃它大,忽而又嫌弃它小。

D.木料是同一根,(你)忽而痛恨它大,忽而又痛恨它小。

20.文中两件事情分别告诉了我们什么道理?(用自己的话回答)

第一件:________________________________________________。

第二件:________________________________________________。

(四)、阅读下文,回答问题

“知入”与“知出”

张运辅

①怎样读书才能取得效果 经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出了读书的精髓。

②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双方心情的“契合”。

③在阅读中怎样“入”呢 一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。

④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗中“采菊东篱下,悠然见南山”这两句时,发现“见”字能表达悠然自得之感。又想到在俗本中改为“望”,“望南山”就变为主动寻求,这不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。苏轼的体会,表明他对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反复思索,是无法达到的。

⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。这样读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

⑥阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”是“入”的目的,不能“出”就失去了阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。

21.对本文中心论点表述最正确的一项是( )

A.阅读后要能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

B.在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。

C.本文主要论述了阅读时“入”与“出”的方法。

D.处理好阅读中的“入”与“出”是读书取得效果的关键所在。

22.根据本文的内容,谈谈阅读中“入”与“出”的辩证关系。

23.本文第④段画横线的文字采用了什么论证方法 请简要分析其作用。

24.下面这段文字放在本文的哪一段最恰当 说明理由。

叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,是作者的心灵契合。”

三、写作

25.或是因为性格的懦弱,或是因为虚伪的礼貌,或是因为情感的束缚,或是因为巨大的诱惑……我们常常说不出那个“不”字,但是,为了遵从自己的内心,为了放飞自由的梦想,为了追求坚定的目标,为了拥有精彩的人生,我们需要对一些人、一些事,有时甚至需要对这个世界,大声说:“不!”

请结合自身的生活经历和感受,以《大声说不》为题,写一篇作文。

要求:(1)除诗歌外,文体白选;(2)文中不得出现真实的校名、地名和人名;(3)不少于600字;(4)卷面整洁,书写工整。

答案

A 2.C 3.B 4.A 5.A 6.C 7.D

(1)但余钟磬音 (2)浮云游子意 (3)拣尽寒枝不肯栖 (4)一任群芳妒 (5)世有伯乐 然后有千里马 (6)俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 (7)半匹红纱一丈绫 系向牛头充炭直

9.(1)写下一页页辉煌的篇章

(2)略。

10.(1)家和万事兴 和睦 中和(2)(示例)君子和而不同,小人同而不和——《论语·子路》礼之用,和为贵——《论语·学而》

(3)(示例)将相和 战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵;又陪同赵王赴秦王设下的渑池会,使赵王免受暗算。为奖励蔺相如的汗马之功,赵王封蔺相如为上卿。老将廉颇居功自傲,对此不服,而屡次故意挑衅,蔺相如以国家大事为重,始终忍让。后廉颇终于醒悟,向蔺相如负荆请罪。将相和好,共同辅国,国家无恙。

11、描写 肆虐

12、民生疾苦(民生艰苦) 忧国忧民

13.(1)通“现”,表现。

(2)面对。

(3)你。

(4)回头看。

14.C

15.(1)用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能。

(2)连续三天(牵着马)站在马市上,没有一个识马的。

16.食不饱,力不足,才美不外见 食马者不知其能千里而食也 盲目相信权威

17.示例:利:如同千里马有了伯乐才能被人们所重视一样,好的产品通过名人的宣传,才能广而告之。

弊:名人宣传的不一定是真正的“千里马”,容易误导消费者。

18.(1)作为。(2)全、都。

19.C

20.事物都自有它合适的用途 做事情要掌握好分寸

21.D

22.阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,“出”是“入”的目的。

23.采用了举例论证的方法。作用:举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上精思,确为‘入书’之妙诀”这一观点,增强了说服力。

24.第②段,这段话引用叶圣陶的话,阐述了“阅读中的“入”就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话,以达到心灵的契合”这一观点。

25、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读