第6章生物的进化综合复习训练(含解析)2023——2024学年高生物人教版(2019)必修2遗传与进化

文档属性

| 名称 | 第6章生物的进化综合复习训练(含解析)2023——2024学年高生物人教版(2019)必修2遗传与进化 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 301.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-16 10:41:31 | ||

图片预览

文档简介

第6章 生物的进化 综合复习训练

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

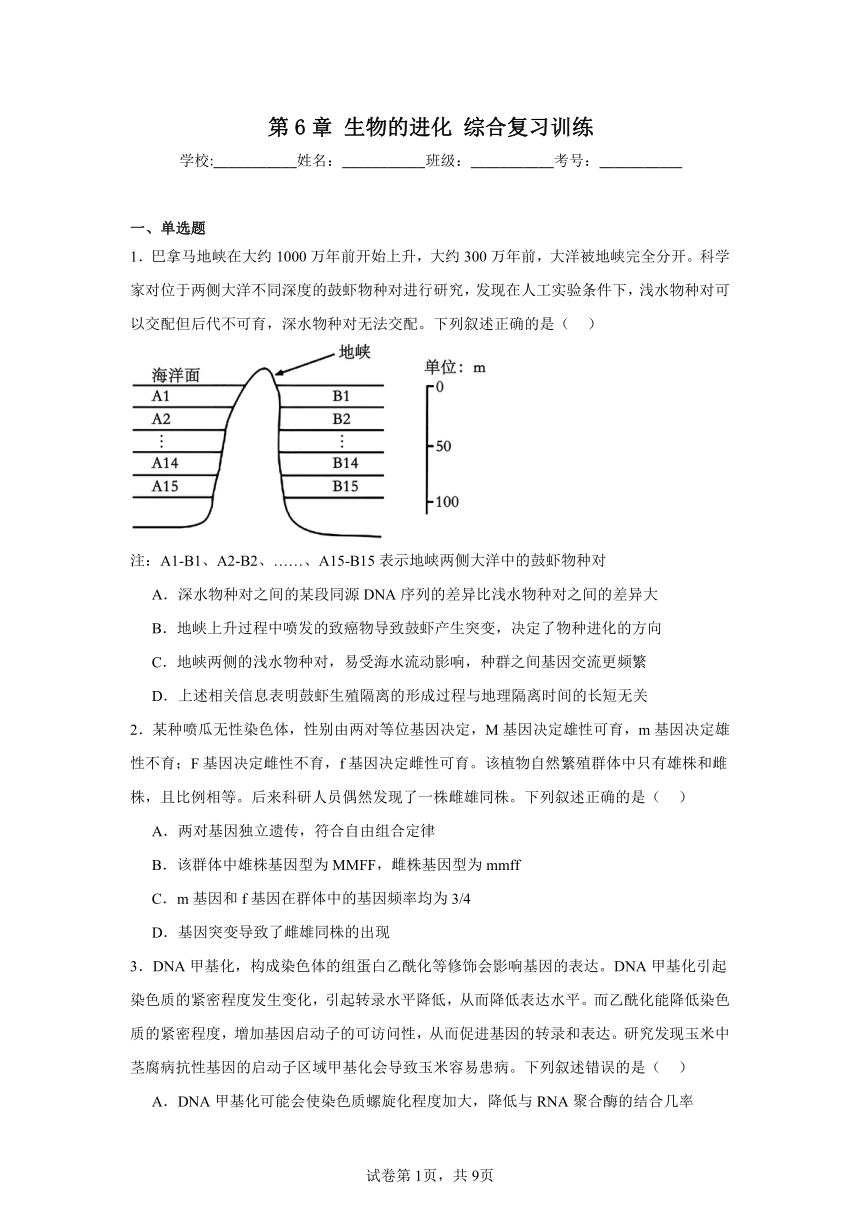

1.巴拿马地峡在大约1000万年前开始上升,大约300万年前,大洋被地峡完全分开。科学家对位于两侧大洋不同深度的鼓虾物种对进行研究,发现在人工实验条件下,浅水物种对可以交配但后代不可育,深水物种对无法交配。下列叙述正确的是( )

注:A1-B1、A2-B2、……、A15-B15表示地峡两侧大洋中的鼓虾物种对

A.深水物种对之间的某段同源DNA序列的差异比浅水物种对之间的差异大

B.地峡上升过程中喷发的致癌物导致鼓虾产生突变,决定了物种进化的方向

C.地峡两侧的浅水物种对,易受海水流动影响,种群之间基因交流更频繁

D.上述相关信息表明鼓虾生殖隔离的形成过程与地理隔离时间的长短无关

2.某种喷瓜无性染色体,性别由两对等位基因决定,M基因决定雄性可育,m基因决定雄性不育;F基因决定雌性不育,f基因决定雌性可育。该植物自然繁殖群体中只有雄株和雌株,且比例相等。后来科研人员偶然发现了一株雌雄同株。下列叙述正确的是( )

A.两对基因独立遗传,符合自由组合定律

B.该群体中雄株基因型为MMFF,雌株基因型为mmff

C.m基因和f基因在群体中的基因频率均为3/4

D.基因突变导致了雌雄同株的出现

3.DNA甲基化,构成染色体的组蛋白乙酰化等修饰会影响基因的表达。DNA甲基化引起染色质的紧密程度发生变化,引起转录水平降低,从而降低表达水平。而乙酰化能降低染色质的紧密程度,增加基因启动子的可访问性,从而促进基因的转录和表达。研究发现玉米中茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致玉米容易患病。下列叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会使染色质螺旋化程度加大,降低与RNA聚合酶的结合几率

B.玉米茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致该基因的基因频率升高

C.若玉米茎腐病抗性基因启动子区域发生乙酰化,玉米患病几率会降低

D.启动子区域的甲基化、乙酰化不会引起该基因的碱基序列发生改变,表观遗传属于可遗传变异

4.大熊猫曾广泛分布在我国东部到南部的广大区域,现在仅存四川大熊猫和陕西秦岭大熊猫两个种群。下列相关叙述正确的是( )

A.长期地理隔离使四川大熊猫和秦岭大熊猫形成了生殖隔离

B.这两个大熊猫种群的基因频率和基因库存在差异

C.熊猫个体间在形态等方面表现出差异,体现了物种多样性

D.两个大熊猫种群产生的各种变异都有利于其更好地适应环境

5.某雌雄同株植物的花色有红色、白色两种,由独立遗传的基因A/a、B/b控制,基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,其余为红花。调查该植物某种群中个体的基因型频率,部分结果如下表。下列叙述正确的是( )

基因型 AA Aa BB Bb

频率 50% 30% 64% 32%

A.该种群中a基因频率为20%,b基因频率为4%

B.该种群中白花植物占24%

C.基因a、b频率不同可能与b基因还控制其他性状有关

D.若子代的基因型频率发生改变,则该种群发生了进化

6.萨克斯滨螺是一种海洋蜗牛,在过去10万年内逐渐由卵生进化为胎生,而其栖息地的“近亲”海洋蜗牛还是卵生,这种进化导致萨克斯滨螺可以扩散到新的栖息地。相关叙述错误的是( )

A.由卵生进化为胎生的过程中萨克斯滨螺种群的基因库发生了改变

B.可以通过比较萨克斯滨螺与其“近亲”的某种蛋白质来研究二者亲缘关系的远近

C.若萨克斯滨螺与其卵生的“近亲”仍能杂交产生后代,则说明二者仍为同一物种

D.由卵生进化为胎生对萨克斯滨螺种群来说既有益处也有隐患

7.油菜物种甲(2n=20,AA)与乙(2n=16,BB)(其中A、B分别代表不同物种的一个染色体组)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述错误的是( )

A.丙高度不育的原因是无同源染色体,不能进行正常的减数分裂

B.幼苗丁细胞分裂后期,可观察到4个或8个染色体组

C.丁自交产生的戊是可育的四倍体,属于新物种

D.丙到丁发生的染色体变化,决定了生物进化的方向

8.果蝇的灰体(A)对黑体(a)为显性,基因A/a位于Ⅱ号染色体上,抗杀虫剂(T)对不抗杀虫剂(t)为显性,基因T/t位于X染色体上。杀虫剂处理时,不抗杀虫剂的果蝇全部死亡。现将一只灰体抗杀虫剂果蝇与一只黑体不抗杀虫剂的果蝇杂交,F1的表型及数量如下表,下列相关叙述正确的是( )

F1表型 灰体抗杀虫剂雌果蝇 灰体抗杀虫剂雄果蝇 灰体不抗杀虫剂雌果蝇 灰体不抗杀虫剂雄果蝇

302 299 301 298

A.亲本雌果蝇为杂合体,F1中灰体抗杀虫剂雄果蝇有两种基因型

B.若F1使用杀虫剂处理后,自由交配得到的后代基因a的频率降低

C.若F1灰体抗杀虫剂雌雄果蝇杂交,后代雄果蝇均表现为抗杀虫剂

D.若F1全部个体自由交配,子代用杀虫剂处理,子代雌果蝇中纯合体占为1/10

9.普通六倍体小麦(6N=42)是目前世界各地栽培的重要粮食作物,通过不同物种杂交和染色体加倍培育而成。下列有关叙述错误的是( )

A.不同的二倍体物种进行杂交得到的二倍体是高度不育的

B.从变异类型看,普通六倍体小麦的培育过程属于染色体数目变异

C.普通六倍体小麦的培育成功说明了不经过隔离也能形成新物种

D.普通六倍体小麦体细胞中最多可含有12个染色体组,且每个染色体组有7条染色体

10.转基因抗虫棉能产生一种BT毒蛋白可有效防治棉铃虫。为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采用在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花,或与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作种植。下列叙述正确的是( )

A.种植抗虫棉使棉铃虫产生进化是人工选择的结果

B.这种混作种植方式使得棉铃虫种群的抗性基因频率增速变快

C.转基因棉田周围种植非转基因棉花,对棉铃虫抗性基因的突变率没有影响

D.抗虫棉使棉铃虫产生了抗性变异。

11.科研工作者将二倍体玉米的花粉授在异源六倍体普通小麦上,1天后杂种胚出现了21条小麦染色体、10条玉米染色体,授粉7天后杂种胚中只有21条小麦染色体和微核,其中微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体断片产生的。下列有关说法错误的是( )

A.小麦和玉米之间存在生殖隔离

B.普通小麦的一个染色体组中含有7条染色体

C.产生微核的时期每条染色体含有两个染色单体

D.授粉7天后杂种胚中发生了染色体结构变异

12.适应的形成离不开生物的遗传和变异及其与环境的相互作用。生物在遗传中会受各种因素的影响产生不同类型的变异,然后环境从中选择与之相适应的变异类型。下列有关适应的描述,不正确的是( )

A.在自然选择的作用下,生物会产生适应环境的变异

B.适应不仅指生物的形态结构对环境的适应,也包括生物的功能对环境的适应

C.适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性

D.群体中出现可遗传的有利变异逐代积累和环境的定向选择是适应形成的必要条件

13.骡是马和驴杂交产生的后代。马和驴体细胞中分别有32对和31对染色体,下列说法错误的是( )

A.骡的体细胞中含有63条染色体

B.骡的体细胞增殖通过正常的有丝分裂进行的

C.骡的睾丸或巢中的原始生殖细胞中有同源染色体

D.骡的生殖细胞不能进行正常的减数分裂,无法形成配子

14.非洲草原上的蕨类植物能产生有毒物质来抵制植食性动物的捕食,以蕨类为主要食物来源的非洲山地大猩猩种群也相应地产生解毒物质来缓解毒性,物种之间保持着一种动态平衡、相互牵制的生态关系。下列分析正确的是( )

A.蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自然选择的作用

B.蕨类植物的有毒物质诱导山地大猩猩发生解毒基因突变

C.该过程中,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变

D.具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩之间存在生殖隔离

15.下列有关科学史的描述错误的是( )

A.孟德尔利用演绎推理的方法为遗传规律的假说提供间接证据

B.赫尔希和蔡斯通过实验证明 DNA是遗传物质利用了物质提纯技术、细菌培养技术

C.达尔文的自然选择学说揭示了生物进化的机制,解释了适应形成和物种形成的原因

D.沃森和克里克共同建立了DNA双螺旋结构模型,并提出了遗传物质自我复制的假说,克里克后来又提出了中心法则、证明了遗传密码中三个碱基编码一个氨基酸

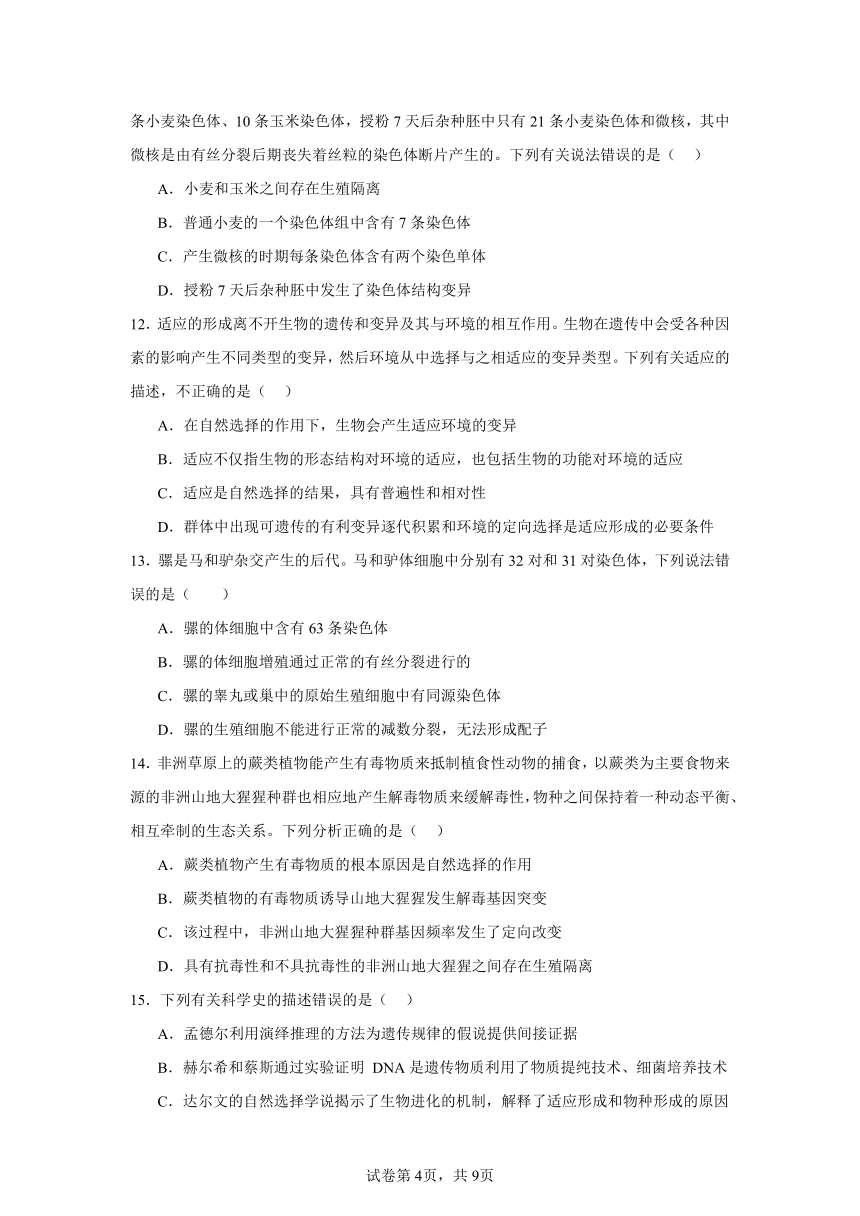

16.科研人员对长白山上某种二倍体植物种群的花色(受一对等位基因控制)进行了调查(结果如表所示),并利用一株红花植株和一株白花植株进行杂交,子一代均为粉花,子一代粉花自交,子二代出现红花:粉花:白花=1:2:1。下列叙述正确的是( )

红花植株 粉花植株 白花植株

初次调查 64% 32% 4%

二次调查 76% 8% 16%

A.该植物控制花色的所有基因可以构成一个基因库

B.该植物的花色遗传不遵循孟德尔遗传定律

C.正常情况下红花与白花植株杂交,子代均为粉花

D.调查期间,该植物种群发生了进化

二、多选题

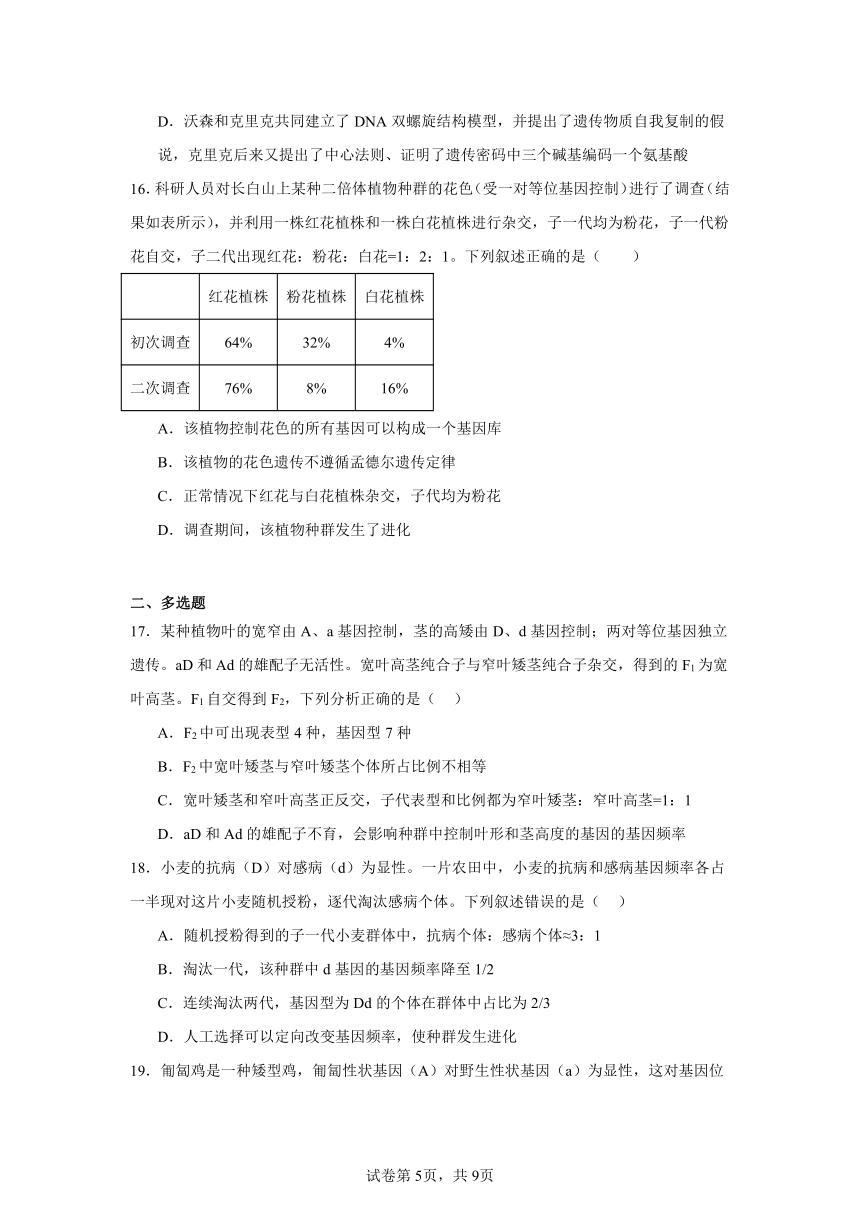

17.某种植物叶的宽窄由A、a基因控制,茎的高矮由D、d基因控制;两对等位基因独立遗传。aD和Ad的雄配子无活性。宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎。F1自交得到F2,下列分析正确的是( )

A.F2中可出现表型4种,基因型7种

B.F2中宽叶矮茎与窄叶矮茎个体所占比例不相等

C.宽叶矮茎和窄叶高茎正反交,子代表型和比例都为窄叶矮茎:窄叶高茎=1:1

D.aD和Ad的雄配子不育,会影响种群中控制叶形和茎高度的基因的基因频率

18.小麦的抗病(D)对感病(d)为显性。一片农田中,小麦的抗病和感病基因频率各占一半现对这片小麦随机授粉,逐代淘汰感病个体。下列叙述错误的是( )

A.随机授粉得到的子一代小麦群体中,抗病个体:感病个体≈3:1

B.淘汰一代,该种群中d基因的基因频率降至1/2

C.连续淘汰两代,基因型为Dd的个体在群体中占比为2/3

D.人工选择可以定向改变基因频率,使种群发生进化

19.匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述错误的是( )

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25

B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49

D.F2中A基因频率为2/9

20.动物界的捕食与被捕食的双方都在经历自然选择和不断完善。如猫和老鼠,在生存斗争中老鼠昼伏夜出,而猫的眼睛能随光线的明暗而改变瞳孔的大小,夜间仍可看到东西;老鼠会装死,猫会“假眠”;老鼠感观灵敏,稍有动静就逃得无影无踪,而猫脚下有肉垫,行走时无声无息。下列相关叙述正确的是( )

A.在生存斗争中,捕食者猫和被捕食者老鼠进行着相互选择

B.为了能捕捉到感官灵敏性强、易逃跑的老鼠,猫采用脚下长肉垫的策略

C.猫和老鼠在相互影响中不断进化和发展,属于协同进化

D.老鼠昼伏夜出的行为是猫眼睛夜间仍可看到东西的特征对其定向选择的结果

三、非选择题

21.俗话说:“要吃飞禽,鸽子鹌鹑。”鹌鹑肉是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,可与补药之王——人参相媲美,被誉为“动物人参”。鹌鹑蛋是一种很好的滋补品,在营养上有独特之处,故有“卵中佳品”之称。鹌鹑的性别决定方式为 ZW型,鹌鹑的喙有长喙和短喙,羽色有栗羽和白羽,其中喙长由基因 A/a 控制,羽色由基因 B/b控制。为研究其遗传机理,研究人员用纯合品系做了如下杂交实验。

实验一:长喙栗羽( )×短喙白羽( )→F1:1长喙栗羽自由交配→F2:6长喙栗羽( ):2短喙栗羽(g):3长喙栗羽(♀):1短喙栗羽(♀):3长喙白羽(♀):1短喙白羽(♀)。

实验二:短喙白羽( )×长喙栗羽( )→F1:长喙白羽( )×长喙栗羽( )→F2:3长喙栗羽:1短喙栗羽:3长喙白羽:1短喙白羽(♀:♂=1:1)。

回答下列问题。

(1)栗羽基因可以突变成白羽基因却不能突变成短喙基因,原因是 。

(2)根据实验二的结果可推测,栗羽性状的遗传方式是 ,判断的依据是 。控制喙长和羽色两对性状的基因 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。

(3)若用实验一的子二代中所有长喙雌性和实验二的子二代中所有长喙雄性随机交配得子三代,则子三代中a基因的频率是 。

(4)研究发现,基因A/a所在染色体上还有另外一对距离较近的等位基因D/d,其中D控制长尾,d控制短尾,科研人员将纯合长喙长尾和短喙短尾鹌鹑进行杂交得到 F1,将 F1雌、雄个体相互杂交得 F2,观察 F2表型及比例为长喙长尾:短喙短尾:长喙短尾:短喙长尾=141:41:9:9,请协助科研人员做出解释(已知雌鹌鹑在减数分裂时,同源染色体的非姐妹染色单体间不发生交换): 。

22.果蝇有翅对无翅为显性,由常染色体上的一对等位基因H/h控制。在实验室繁育的某果蝇种群中,HH、Hh、hh基因型频率分别是30%、20%、50%。

(1)让该种群中的雌雄果蝇相互交配,子代中无翅个体所占比例为 。

(2)无翅果蝇胚胎被转入小鼠的W基因后,部分会发育成有翅果蝇。对此现象的分析,合理的是 。

①W基因在不同物种中功能可能不同

②H、W基因序列可能具有高度相似性

③转入的W基因决定果蝇翅的进化方向

(3)一只基因型为hh的无翅雌果蝇胚胎转入了1个W基因后发育成了有翅果蝇,W基因在该雌果蝇染色体上的位置有以下三种可能:

为探究W基因在染色体上的位置,将该有翅雌果蝇与纯合有翅雄果蝇杂交,获得F1,F1雌雄相互交配,获得F2。在不考虑突变和交叉互换的前提下,分析以下问题:

①若W基因的位置为图I所示,则H/h基因与W基因的遗传遵循 定律。

②若W基因的位置为图Ⅱ所示,则F2无翅果蝇中雌雄比例为 。

③若W基因的位置为图Ⅲ所示,F2中有 种基因型的有翅果蝇与野生型无翅果蝇(基因型为hh)杂交,子代均为有翅。

23.马铃薯是粮菜兼用型作物,我国是世界马铃薯总产最多的国家,创新育种是解决粮食品质和产量的重要途径。马铃薯野生种是二倍体,既可以用种子繁殖,也可以用块茎繁殖,普通栽培种为四倍体。回答下列问题。

(1)在太空强辐射、微重力等环境下,作物或种子可以高频发生染色体变异或基因突变。将马铃薯野生种种子该环境处理后,再大田种植,发现—植株性状与野生植株有明显差异,为确定该植株突变性状的产生原因是染色体变异还是基因突变,最直接的方法是 。经过处理的种子种植后若没有表现出不一样的性状不能直接舍弃,原因是 。

(2)马铃薯野生种幼苗用 (试剂)处理能获得四倍体马铃薯。生产中常用四倍体作为栽培种,因为它具有 特点(答2点即可)。四倍体属于新物种,理由是 。

(3)马铃薯具有杂种优势,生产用品种都是杂合子(一对基因杂合即可称为杂合子),通常用块茎繁殖。马铃薯红皮(A)与黄皮(a),黄果肉(B)与白果肉(b),两对基因独立遗传。现要用红皮白果肉和黄皮黄果肉的生产用种选育出红皮黄果肉新品种,设计马铃薯品种间杂交育种实验 (用遗传图解表示及说明,写出含亲本在内的三代,不用书写配子)。

24.XY型性别决定的某昆虫翻翅(翅膀上翘,无长、短之分)与正常翅(翅膀平展,有长、短翅两种类型)由常染色体上的一对等位基因A/a控制,AA纯合致死,长翅与短翅由等位基因B/b控制:两对等位基因均不在Y染色体上,所有配子活力相同。以一对翻翅昆虫为亲本杂交,F1雌、雄虫表型及比例无差异,相关数据如图所示。回答下列问题:

(1)控制该昆虫长翅与短翅的基因位于 染色体上;亲本雌虫的基因型为 。请从基因之间关系的角度解释翻翅昆虫中无长、短翅之分的原因:A基因存在时会 (填“抑制”或“促进”)B或b基因的表达。

(2)F1正常翅中长翅基因频率为 ,让F1中的所有翻翅雄虫与所有短翅雌虫随机交配产生F2,则F2中翻翅:长翅:短翅= 。

(3)该昆虫的星状眼与正常眼分别由常染色体上D、d基因控制,上述亲本均为正常眼;F1中偶然发现1只翻翅星状眼雄虫,相关基因在染色体上的位置符合下图,这两对基因 (填“是”或“否”)遵循自由组合定律,让其与翻翅正常眼雌虫杂交,子代星状眼:正常眼= 。

25.某种观赏植物是两性花,可自花传粉也可异花传粉,其花色有红色、粉色、白色三种,为探明该植物花色的遗传特点,通过杂交实验得知花色是由两对等位基因(E和e、F和f)共同控制的,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,其作用机理如图所示。请回答下列问题:

(1)为探究某白花植株能否合成酶F,可选用基因型为 的植株与该植株杂交,若白花植株不能表达合成酶F,则其基因型为 。

(2)科研人员在位于山谷中的一片足够大的天然观赏植物地里做杂交实验。多代培养后,种群中粉色植株占全部植株的14.56%,红花植株占全部植株的76.44%,则E基因频率为 。从该种群中随机选取一株红花植株与一株粉花植株杂交,产生的子代为白花植株的概率是 (用分数表示)。

(3)科研人员在育种过程中偶然发现了一株同源六倍体AAAaaa,其产生配子的种类及比例为 。

(4)下图是该植物体内一个mRNA上密码子示意图,能翻译出 个氨基酸(起始密码子AUG、终止密码子UAA)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【分析】地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

【详解】A、浅水物种对可以交配但后代不可育,深水物种对无法交配,说明深水物种对之间的某段同源DNA序列的差异比浅水物种对之间的差异大,A正确;

B、突变是不定向的,致癌物不会导致鼓虾产生突变,只是可以提高突变的概率,物种进化的方向由自然选择决定,B错误;

C、浅水物种对可以交配但后代不可育,说明存在生殖隔离,巴拿马地峡的出现导致原本生活在同一区域的鼓虾出现了地理隔离,地理隔离导致鼓虾之间不能进行基因交流,C错误;

D、巴拿马地峡的出现导致原本生活在同一区域的鼓虾出现了地理隔离,地理隔离导致鼓虾之间不能进行基因交流,大约300万年前,大洋被地峡完全分开,导致深水物种对无法交配,说明生殖隔离的形成过程与地理隔离时间的长短有关,D错误。

故选A。

2.C

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】A、分析题意,M基因决定雄性可育,m基因决定雄性不育;F基因决定雌性不育,f基因决定雌性可育,该植物自然繁殖群体中只有雄株和雌株,且比例相等,M和F连锁,m和f连锁,A错误;

B、由题意知,M决定雄性可育,m决定雄性不育;F决定雌性不育,因此雌株的基因型是mmff,由于雌株不产生含有MF的雌配子,因此雄株的基因型是MmFf,即不可能出现MMFF的类型,B错误;

C、正常情况下,该群体中雄株基因型是MmFf,雌株基因型是mmff,m的基因频率=3/4,f的基因频率也是3/4,C正确;

D、雌雄同株的Mmff出现,可能是父本发生基因重组(四分体时期交叉互换)导致的,也可能是基因突变导致的,D错误。

故选C。

3.B

【分析】DNA甲基 化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样, 生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可 遗传变化的现象,叫作表观遗传;除了DNA甲基化,构成染 色体的组蛋白发生甲基化、乙 酰化等修饰也会影响基因的表达。

【详解】A、DNA甲基化引起染色质的紧密程度发生变化,引起转录水平降低,从而降低表达水平,可以推测,DNA甲基化影响转录过程,故会影响与RNA聚合酶的结合,A正确;

B、启动子区域甲基化导致抗性基因不能转录和表达,相应基因频率不变,B错误;

C、发生乙酰化会促进基因的转录和表达,若玉米茎腐病抗性基因启动子区域发生乙酰化,则玉米患病几率会降低,C正确;

D、生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传;启动子区域的甲基化、乙酰化都不会引起该基因的碱基序列发生改变,表观遗传属于可遗传变异,D正确。

故选B。

4.B

【分析】生物的多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

【详解】A、由题意可知,四川大熊猫和秦岭大熊猫是两个种群,但不是两个物种,二者之间没有形成生殖隔离,A错误;

B、由题意可知,这两个大熊猫种群之间存在地理隔离,因此这两个大熊猫亚种的基因频率和基因库都存在明显的差异,B正确;

C、熊猫个体间在形态等方面表现出差异,体现了遗传多样性,C错误;

D、变异具有多害少利性,D错误。

故选B。

5.C

【分析】种群进化的实质是基因频率改变。

【详解】A、根据题意可知,Aa占30%,AA占50%,则aa占20%,故a基因频率为1/2×30%+20%=35%,种群中BB占64%,Bb占32%,则bb基因型频率为4%,,b基因频率为4%+1/2×32%=20%,A错误;

B、基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,该种群中白花植物基因型为aa--、--bb,约占20%(aa--)+4%(--bb)-20%×4%(aabb)=23.2%,B错误;

C、基因a、b频率不同可能是由于b基因还控制其他性状,且该性状不利于个体的生存和繁殖,C正确;

D、种群进化的实质是基因频率发生改变,而非基因型频率发生改变,D错误。

故选C。

6.C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、种群的基因库是指一个种群所有生物的全部基因,由卵生进化为胎生的过程中萨克斯滨螺种群的基因库发生了改变,A正确;

B、蛋白质是生命活动的主要承担者,可以通过比较萨克斯滨螺与其“近亲”的某种蛋白质来研究二者亲缘关系的远近,B正确;

C、同一物种应能相互交配并产生可育后代,若萨克斯滨螺与其卵生的“近亲”仍能杂交产生后代,若不可育,仍不是同一物种,C错误;

D、生物对于环境的适应都是相对的,由卵生进化为胎生对萨克斯滨螺种群来说既有益处也有隐患,D正确。

故选C。

7.D

【分析】题文描述的是多倍体育种过程,秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成。不同物种的个体间不能交配或者交配后不能产生可育的后代称作生殖隔离。有丝分裂的后期染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体,染色体数目加倍。

【详解】A、甲、乙两个物种杂交,得到的幼苗丙是异源二倍体(AB),A、B染色体组无同源染色体,不能联会,不能进行正常的减数分裂,所以高度不育,A正确;

B、丙是异源二倍体,用秋水仙素处理丙的顶芽得到幼苗丁,丁的根部是未加倍的异源二倍体(含AB染色体组),含2个染色体组,顶芽发育而来的幼苗是加倍后的异源四倍体(含AABB染色体),含4个染色体组,所以幼苗丁在细胞分裂后期染色体数目加倍,其染色体组数可能是4个或8个,B正确;

C、丁自交产生的戊是可育的异源四倍体(AABB),与物种甲和物种乙产生了生殖隔离,所以属于新物种,C正确;

D、丙到丁发生的染色体数目变化(即染色体变异),变异不能决定生物进化的方向,D错误。

故选D。

8.D

【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。

【详解】A、由上表可知,只灰体抗杀虫剂果蝇与一只黑体不抗杀虫剂的果蝇杂交,子一代全是灰体,说明灰色是显性性状,雌雄果蝇均是抗杀虫剂∶不抗杀虫剂=1∶1,说明母本是杂合子,故可推知亲本的基因型为、,雌果蝇为杂合体,F1中抗杀虫剂雄果蝇基因型为,A错误;

B、若F1使用杀虫剂处理后,自由交配得到的后代基因a的频率不变,B错误;

C、若F1灰体抗杀虫剂雌雄()果蝇杂交,后代雄果蝇可出现不抗杀虫剂(XtY)个体,C错误;

D、若F1全部个体自由交配,子代用杀虫剂处理,子代中体色基因型AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,子代用杀虫剂处理,雌性果蝇基因,子代雌果蝇中纯合体占比为1/10,D正确。

故选D。

9.C

【分析】多倍体育种方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗;原理:染色体变异(染色体组成倍增加)。

【详解】A、不同的二倍体物种进行异源杂交得到的二倍体是高度不育的,无同源染色体,联会时紊乱,A正确;

B、其培育过程是通过不同的二倍体物种(2N=14) 进行异源杂交,然后自然加倍而形成,从变异类型看,普通六倍体小麦的培育过程属于染色体数目变异,B正确;

C、普通小麦的培育成功说明了不经过地理隔离也能形成新物种,不同物种间一定具有生殖隔离,C错误;

D、普通六倍体小麦(6N=42)在有丝分裂后期有12个染色体组,且每个染色体组有7条染色体,D正确。

故选C。

10.C

【分析】1、基因突变可以自发发生,且具有不定向性。

2、根据题意:混作可以使对毒蛋白敏感的个体存活,由于敏感型个体和抗性个体之间存在种内斗争等因素,因此可以降低抗性个体的数量,从而提高抗虫棉的抗虫持久性。

【详解】A、种植抗虫棉使棉铃虫产生进化是自然选择的结果,A错误;

B、混作使具有转基因抗虫个体和敏感型个体都得以生存,由于二者之间存在种内斗争,因此使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓,B错误;

C、转基因棉田周围种植非转基因棉花,可以减缓棉铃虫抗性基因频率的增加,对棉铃虫抗性基因的突变率没有影响,C正确;

D、变异是不定向的,棉铃虫对抗虫棉产生的抗性可能在种植抗虫棉之前就已经产生,D错误。

故选C。

11.C

【分析】二倍体和多倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有两个染色体组的个体叫做二倍体;体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体叫做多倍体。单倍体:由配子不经受精作用直接发育而成,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体叫做单倍体。水稻的花粉发育成为的植株属于单倍体。

【详解】A、小麦和玉米属于两个物种,二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、普通小麦属于异源六倍体,配子中有三个染色体组,21条染色体,因此一个染色体组中含有7条染色体,B正确;

C、微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体断片产生的,有丝分裂后期不存在染色单体,C错误;

D、微核的产生说明杂种胚中发生了染色体结构变异,D正确。

故选C。

12.A

【分析】关于适应的形成,达尔文认为在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征,进而出现新的生物类型。

【详解】A、生物变异的方向是不定向的,通过自然选择导致优胜劣汰,有利变异得以保留并逐代积累,A错误;

B、适应不仅是指生物体的形态结构适合完成一定的功能,还包括生物体形态结构及其功能适合于该生物在一定环境中生存和繁殖,B正确;

C、适应是普遍存在的,但由于遗传的稳定性与环境之间不断变化之间的矛盾,导致了适应也具有相对性,C正确;

D、在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征,D正确。

故选A。

13.C

【分析】马和驴的体细胞中分别有32对和31对染色体,其形成的配子中染色体数分别为32条和31。

【详解】A、马和驴的体细胞中分别有32对和31对染色体,因此形成的生殖细胞中染色体数目为32条和31条,形成的受精卵发育成的骡的体细胞中含有63条染色体,A正确;

B、骡子由受精卵发育而来,骡的体细胞中含有63条染色体,体细胞增殖可通过正常的有丝分裂进行,B正确;

CD、骡子体细胞中染色体数目是63条,骡的睾丸或卵巢中的原始生殖细胞中由于没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,无法联会,无法形成配子,C错误,D正确。

故选C。

14.C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自身具有的特定的遗传物质,自然选择的作用是决定生物进化的方向,A错误;

B、蕨类植物的有毒物质没有诱导作用,山地大猩猩发生解毒基因突变是随机的、不定向的,B错误;

C、在自然选择的作用下,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变(进化的实质),C正确;

D、抗毒与不抗毒是一对相对性状,具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩还是同一物种,能够进行基因交流,不存在生殖隔离,D错误。

故选C。

15.B

【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。

2、赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是遗传物质。

3、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。

【详解】A、孟德尔利用豌豆杂交实验探索遗传规律时,运用了“假说—演绎法”,他用假设内容演绎推理F1测交后代类型及其比例,为遗传规律的假说提供了间接的证据,A正确;

B、赫尔希和蔡斯通过实验证明DNA是遗传物质时运用了同位素标记技术(用35S或32P标记噬菌体)和细菌培养技术(培养大肠杆菌)等,B错误;

C、自然选择学说的主要内容是过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存,该学生揭示了生物进化的机制,解释了适应形成和物种形成的原因,C正确;

D、沃森与克里克通过研究构建了DNA双螺旋结构模型并提出了遗传物质自我复制的假说,1957年克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并提出了中心法则,他还以T4噬菌体为实验材料证明了遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸,证明了“三联体密码”的假说是正确的,D正确。

故选B。

16.C

【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。

【详解】A、一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库,故该植物控制花色的所有基因不可以构成一个基因库,A错误;

B、分析题意,一株红花植株和一株白花植株进行杂交,子一代均为粉花,子一代粉花自交,子二代出现红花:粉花:白花=1:2:1,由此可知控制花色的这一对基因遵循分离定律,B错误;

C、设控制花色的基因为A/a,则红花的基因型为AA,粉花的基因型为Aa,白花的基因型为aa,则正常情况下红花与白花植株杂交,子代均为粉花,C正确;

D、分析表格数据可知,初次调查时,A的基因频率为64%+1/2×32%=80%。a的基因频率=1-80%=20%;二次调查时,A的基因频率为76%+1/2×8%=80%。a的基因频率=1-80%=20%,即调查期间,种群的基因频率没有发生改变,则该植物种群没有发生进化,D错误。

故选C。

17.AD

【分析】根据题意,宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎,说明宽叶和高茎为显性,且F1基因型为AaDd。aD和Ad的雄配子无活性。因此AaDd产生的雄配子为AD∶ad=1∶1,而AaDd产生的雌配子为AD∶ad∶aD∶Ad=1∶1∶1∶1,因此AaDd自交所得F2基因型、表现型及比值为1AADD(宽叶高茎)、2AaDd(宽叶高茎)、1AaDD(宽叶高茎)、1AADd(宽叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎)、1aaDd(窄叶高茎)、1Aadd(宽叶矮茎)。

【详解】AB、根据题意,宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎,说明宽叶和高茎为显性,且F1基因型为AaDd。aD和Ad的雄配子无活性。因此AaDd产生的雄配子为AD∶ad=1∶1,而AaDd产生的雌配子为AD∶ad∶aD∶Ad=1∶1∶1∶1,因此AaDd自交所得F2基因型、表现型及比值为1AADD(宽叶高茎)、2AaDd(宽叶高茎)、1AaDD(宽叶高茎)、1AADd(宽叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎)、1aaDd(窄叶高茎)、1Aadd(宽叶矮茎)。故F2中可出现表型4种,基因型7种,宽叶矮茎与窄叶高茎个体均占1/8,A正确,B错误;

C、因aD和Ad的雄配子无活性,基因型为AAdd与aaDD的植株无法完成正反交实验,若正交基因型应为Aadd♀ aaDd♂,则子代1Aadd(宽叶矮茎)、1aadd(窄叶矮茎),反交Aadd♂ aaDd♀,则子代1aaDd(窄叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎),C错误;

D、群体A、a及D、d的基因频率不一定相等,aD及Ad配子的数量也不一定相等,故aD和Ad的雄配子不育,可能影响种群中控制叶形和茎高度的基因的基因频率,D正确。

故选AD。

18.BC

【分析】分析题意,原本种群中,D%=d%=1/2,随机授粉过程中淘汰感病个体,会导致d基因频率下降。淘汰后,F1中DD∶Dd=1∶2;F2中DD∶Dd=1∶1。

【详解】A、已知一片农田中,小麦的抗病和感病基因频率各占一半,即D%=d%=1/2,现对这片小麦随机授粉,子代为DD=dd=1/2×1/2=1/4,Dd=1-1/4-1/4=1/2,即抗病个体∶感病个体≈3∶1,A正确;

B、子一代淘汰感病个体后,F1中DD∶Dd=1∶2,d=2/3×1/2=1/3,B错误;

C、子一代淘汰感病个体后,F1中DD∶Dd=1∶2,产生的配子D=1/3+2/3×1/2=2/3,d=1/3,子二代基因型为DD=2/3×2/3=4/9,dd=1/3×1/3=1/9,Dd=2×1/3×2/3=4/9,淘汰dd后,DD∶Dd=1∶1,即连续淘汰两代,基因型为Dd的个体在群体中占比为1/2,C错误;

D、无论是自然选择还是人工选择,都能淘汰个体,使种群基因频率发生定向改变,从而使种群发生进化,D正确。

故选BC。

19.ABC

【分析】匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。因此种群中只存在Aa和aa两种基因型的个体。

【详解】A、根据题意,A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此匍匐型个体Aa占80%,野生型个体aa占20%,则A基因频率=80%×1/2=40%,a=60%,子一代中AA=40%×40%=16%,Aa=2×40%×60%=48%,aa=60%×60%=36%,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以子一代中Aa占(48%)÷(48%+36%)=4/7,A错误;

B、由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,故与F1相比,F2中A基因频率较低,B错误;

C、子一代Aa占4/7,aa占3/7,产生的配子为A=4/7×1/2=2/7,a=5/7,子二代中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49致死,因此子二代aa占25/49÷(1-4/49)=5/9,C错误;

D、子二代aa占5/9,Aa占4/9,因此A的基因频率为4/9×1/2=2/9,D正确。

故选ABC。

20.AC

【分析】不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就,是协同进化。生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协 同进化的结果。

【详解】A、捕食者和被捕食者之间进行着相互选择,指的是他们互相作为一种生存压力,淘汰不利个体,筛选有利个体,A正确;

B、猫的进化不是自主选择的,而是不定向变异在自然选择下的结果,B错误;

C、猫和老鼠属于不同物种,不同物种之间在相互影响中不断进化和发展,属于协同进化,C正确;

D、猫的进化不是自主选择的,而是不定向变异在自然选择下的结果,D错误。

故选AC。

21.(1)基因突变只能产生控制相对性状的等位基因,而白羽与短喙不属于相对性状

(2) 位于Z染色体的显性遗传 根据实验一的结果,F2后代出现6:2:3:1:3:1的比例,一共16份 遵循

(3)1/3

(4)鹌鹑在减数分裂时发生了D/d或A/a的互换,产生了Ad和aD的雄配子

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】(1)基因突变只能产生控制相对性状的等位基因,而白羽与短喙不属于相对性状,故栗羽基因可以突变成白羽基因却不能突变成短喙基因。

(2)根据题意知,栗羽为显性,实验二的F1雌性都是白羽,雄性都是栗羽,性状和性别相关,因此栗羽性状的遗传方式是位于Z染色体的显性遗传;根据实验一的结果,F2后代出现6:2:3:1:3:1的比例,一共16份,是9∶3∶3∶1的变式,可知F1是双杂合子(AaZBW×AaZBZb),控制喙长和羽色两对性状的基因遵循基因的自由组合定律。

(3)由实验一的结果可以看出,喙长由基因A/a控制,且遗传和性别没有关系,因此是常染色体遗传,用实验一的子二代中长喙雌性的基因型Aa:AA=2:1,实验二的子二代中长喙雄性的基因型Aa:AA=2:1,让它们随机交配,可以计算出实验一子二代中长喙雌性产生2/3A配子,1/3的a配子,子二代中长喙雄性产生2/3A配子,1/3的a配子,子三代的4/9AA,4/9Aa,1/9aa,则子三代中a基因的频率是1/9+4/9=1/3。

(4)分析题意,基因A/a所在染色体上还有另外一对距离较近的等位基因D/d,将纯合长喙长尾和短喙短尾鹌鹑进行杂交得到 F1(AaDd),两对基因连锁遗传,正常情况下,产生AD∶ad=1∶1的配子,F2应是长喙长尾:短喙短尾=3∶1,F2表型及比例为长喙长尾:短喙短尾:长喙短尾:短喙长尾=141:41:9:9,出现了长喙短尾和短喙长尾的类型,且已知雌鹌鹑在减数分裂时,同源染色体的非姐妹染色单体间不发生交换,说明雄鹌鹑在减数分裂时发生了D/d或A/a的互换,产生了Ad和aD的雄配子。

22.(1)36%

(2)①②

(3) 基因自由组合 1∶2 3

【分析】1、基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】(1)根据题意,果蝇有翅对无翅为显性,由常染色体上的一对等位基因H/h控制。某果蝇种群中,HH、Hh、hh基因型频率分别是30%、20%、50%。则h基因的频率为50%+1/2×20%=60%,让该种群中的雌雄果蝇相互交配,子代中无翅个体所占比例为60%×60%=36%。

(2)根据题意,无翅果蝇(hh)胚胎被转入小鼠的W基因后,部分会发育成有翅果蝇。据此推断可能W基因在不同物种中功能可能不同,导致无翅果蝇会发育成有翅果蝇;或者H、W基因序列可能具有高度相似性,使得W基因发挥H基因的作用,使得无翅果蝇会发育成有翅果蝇;但是转入的W基因不能决定果蝇翅的进化方向,自然选择决定生物进化的方向。综上所述,①②合理。

(3)①识图分析可知,若W基因的位置为图I所示,即转入的W基因与h基因位于两对同源染色体上,因此H/h基因与W基因的遗传遵循自由组合定律。

②若W基因的位置为图Ⅱ所示,则该有翅雌果蝇的基因型为hhXWX,纯合有翅雄果蝇的基因型为HHXY,二者杂交获得F1的基因型为HhXWX、HhXX、HhXWY、 HhXY,F1雌雄相互交配,获得F2,利用分离定律对上述问题进行分析,分解为两个单对来看,则常染色体上为Hh×Hh,那么性染色体上来看,雌果蝇产生的配子为1/4XW、3/4X,雄果蝇产生配子为1/4XW、1/4X、1/2Y,则F2无翅果蝇F2无翅果蝇中有3/16hhXX雌、3/8hhXY雄,因此F2无翅果蝇中雌雄比例为1∶2。

③若W基因的位置为图Ⅲ所示,则该有翅雌果蝇基因型为hhW,纯合有翅雄果蝇基因型为HH,二者杂交获得F1的基因型为Hh、HhW,F1雌雄相互交配,那么F1产生的配子为1/2H、1/4h、1/4hW,因此F2中基因型有HH、Hh、HhW、hWhW、hh、hhW,其中有翅果蝇为HH、Hh、HhW、hWhW和hhW,F2中有翅果蝇中3种基因型为HH、HhW、hWhW果蝇与野生型无翅果蝇(基因型为hh)杂交,子代均为有翅。

23.(1) 用显微镜观察比较突变株与野生株细胞的染色体形态、数目 有些基因突变为隐性突变,在当代不表现出来,自交后可出现隐性纯合子

(2) 秋水仙素 茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加 四倍体与二倍体杂交产生的三倍体不育,已形成生殖隔

(3)

【分析】诱变育种是指在人为的条件下,利用物理、化学等因素,诱发生物体产生突变,从中选择,培育成动植物和微生物的新品种的方法;通常用射线,激光、化学药物处理诱发基因突变,其典型的优缺点:加速育种,改良性状,但有利个体不多,需大量处理。

【详解】(1)染色体变异能够在显微镜下观察到,而基因突变属于点的突变,在显微镜下无法观察,故为确定该植株突变性状的产生原因是染色体变异还是基因突变,最直接的方法是在显微镜下观察比较突变株与野生株细胞的染色体形态和数目;由于有些基因突变为隐性突变,在当代不表现出来,自交后可出现隐性纯合子,故若经过处理的种子种植后没有表现出不一样的性状,不能直接舍弃。

(2)秋水仙素可以抑制纺锤体的形成诱导染色体数目加倍,故用其处理马铃薯野生种幼苗能获得四倍体马铃薯;四倍体与二倍体杂交产生的三倍体不育,已形成生殖隔离,故四倍体属于新物种;四倍体属于多倍体,多倍体具有茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加等特点。

(3)分析题意,马铃薯具有杂种优势,生产用品种都是杂合子(一对基因杂合即可称为杂合子),通常用块茎繁殖,现要用红皮白果肉(Aabb)和黄皮黄果肉(aaBb)的生产用种选育出红皮黄果肉的新品种(AaBb),可令两者杂交,获得AaBb的个体,此后用块茎繁殖即可,遗传图解可表示如下: 。

24.(1) 常 AaBb 抑制

(2) 1/2 2:1:1

(3) 否 2:1

【分析】分析题图:F1中翻翅:正常翅(长翅+短翅)=2:1,说明翻翅中AA纯和致死;长翅:短翅=3:1,符合孟德尔分离定律,说明长翅为显性性状(由B基因控制),短翅为隐形性状(由b基因控制)。

【详解】(1)根据题目,翻翅昆虫为亲本杂交,F1雌、雄虫表型及比例无差异,说明控制该昆虫长翅与短翅的基因位于常染色体上;一对翻翅昆虫为亲本杂交,F1中既有翻翅又有正常翅,出现性状分离,则翻翅为显性性状(由A基因控制),正常翅为隐形性状(由a基因控制);F1中长翅:短翅=3:1,符合基因分离定律,则长翅为显性性状(由B基因控制),短翅为隐形性状(由b基因控制),翻翅无长短之分,而在正常翅中又有长、短翅两种类型,说明当A基因存在时,长、短翅的基因受到了抑制,既A基因存在时会抑制B、b 基因的表达;根据以上分析可知,亲本雌虫的基因型为AaBb。

(2)小问详解: 翻翅昆虫为亲本杂交后代出现性状分离,且F1中长翅:短翅=3:1,则说明翻翅昆虫亲本的基因型为AaBb,而F1中翻翅:正常翅(长翅+短翅)=2:1,说明F1中所有翻翅昆虫都为杂合子,A基因显性纯合致死,则F1中Aa:aa=2:1,A基因的频率为1/3,a基因的频率为2/3,F1中长翅:短翅=3:1符合孟德尔分离比,则BB:Bb:bb=1:2:1,则B基因的频率为1/2,b基因的频率为1/2,让F1中的所有翻翅雄虫(Aa_ _)与所有短翅雌虫(aabb)随机交配,则F2中翻翅∶正常翅=Aa_ _:aa_ _=1:1,正常翅中长翅:短翅=1/2×1/2Bb:1/2×1/2bb=1:1,则翻翅∶长翅∶短翅=2:1:1。

(3)小问详解: 根据题意,亲本均为正常眼,F1中偶然发现1只翻翅星状眼雄虫,相关基因在染色体上的位置符合图中所示,说明A和d在一对同源染色体上,两对基因不遵循自由组合定律。且说明星状眼为显性(由D基因控制)。F1翻翅星状眼雄虫(AaDd)与翻翅正常眼雌虫(Aadd)杂交,后代基因型为AAdd(致死):AaDd(星状眼):aaDd(星状眼):Aadd(正常眼)=1:1:1:1,星状眼:正常眼=2:1。

25.(1) Eeff eeff

(2) 70% 9/169

(3)AAA:AAa:Aaa:aaa=1∶9∶9∶1

(4)3/三

【分析】分析题图可知,E-ff为粉色,E-F-为红色,ee-表现为白色。两对等位基因分别位于两对同源染色体上,因此两对基因遵循自由组合定律。

【详解】(1)为探究某白花植株是否能表达合成酶F,即判断白花的基因型是eeF-还是eeff,根据题意可知:若该白花植株不能表达合成酶F,即基因型为eeff,可选择Eeff的植株与该植株杂交,则两者杂交,子代中Eeff:eeff=1∶1,表现为粉色:白色=1∶1。

(2)分析题意,白色植株占全部植株的比例为1-(14.56%+76.44%)=9%,则e基因频率为0.3,E基因的频率为0.7=70%;基因型为EE的植株占全部植株的比例为0.7×0.7=0.49,基因型为Aa的植株占全部植株的比例为0.3×0.7×2=0.42,所选红花植株与一株粉花植株杂交,基因型为Ee的概率均为0.42/(0.49+0.42)=6/13,产生白花植株(ee)的概率为6/13×6/13×1/4=9/169。

(3)科研人员在育种过程中偶然发现了一株同源六倍体AAAaaa,其产生配子的种类有AAA、AAa、Aaa、aaa,比例为:×:×:=1∶9∶9∶1。

(4)mRNA上三个相邻碱基编码一个氨基酸,且应从5'端开始转录,起始密码子AUG,终止密码子UAA,且起始密码子编码氨基酸,但终止密码子不编码氨基酸,据图可知,起始密码子与终止密码子之间可编码3个氨基酸。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.巴拿马地峡在大约1000万年前开始上升,大约300万年前,大洋被地峡完全分开。科学家对位于两侧大洋不同深度的鼓虾物种对进行研究,发现在人工实验条件下,浅水物种对可以交配但后代不可育,深水物种对无法交配。下列叙述正确的是( )

注:A1-B1、A2-B2、……、A15-B15表示地峡两侧大洋中的鼓虾物种对

A.深水物种对之间的某段同源DNA序列的差异比浅水物种对之间的差异大

B.地峡上升过程中喷发的致癌物导致鼓虾产生突变,决定了物种进化的方向

C.地峡两侧的浅水物种对,易受海水流动影响,种群之间基因交流更频繁

D.上述相关信息表明鼓虾生殖隔离的形成过程与地理隔离时间的长短无关

2.某种喷瓜无性染色体,性别由两对等位基因决定,M基因决定雄性可育,m基因决定雄性不育;F基因决定雌性不育,f基因决定雌性可育。该植物自然繁殖群体中只有雄株和雌株,且比例相等。后来科研人员偶然发现了一株雌雄同株。下列叙述正确的是( )

A.两对基因独立遗传,符合自由组合定律

B.该群体中雄株基因型为MMFF,雌株基因型为mmff

C.m基因和f基因在群体中的基因频率均为3/4

D.基因突变导致了雌雄同株的出现

3.DNA甲基化,构成染色体的组蛋白乙酰化等修饰会影响基因的表达。DNA甲基化引起染色质的紧密程度发生变化,引起转录水平降低,从而降低表达水平。而乙酰化能降低染色质的紧密程度,增加基因启动子的可访问性,从而促进基因的转录和表达。研究发现玉米中茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致玉米容易患病。下列叙述错误的是( )

A.DNA甲基化可能会使染色质螺旋化程度加大,降低与RNA聚合酶的结合几率

B.玉米茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致该基因的基因频率升高

C.若玉米茎腐病抗性基因启动子区域发生乙酰化,玉米患病几率会降低

D.启动子区域的甲基化、乙酰化不会引起该基因的碱基序列发生改变,表观遗传属于可遗传变异

4.大熊猫曾广泛分布在我国东部到南部的广大区域,现在仅存四川大熊猫和陕西秦岭大熊猫两个种群。下列相关叙述正确的是( )

A.长期地理隔离使四川大熊猫和秦岭大熊猫形成了生殖隔离

B.这两个大熊猫种群的基因频率和基因库存在差异

C.熊猫个体间在形态等方面表现出差异,体现了物种多样性

D.两个大熊猫种群产生的各种变异都有利于其更好地适应环境

5.某雌雄同株植物的花色有红色、白色两种,由独立遗传的基因A/a、B/b控制,基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,其余为红花。调查该植物某种群中个体的基因型频率,部分结果如下表。下列叙述正确的是( )

基因型 AA Aa BB Bb

频率 50% 30% 64% 32%

A.该种群中a基因频率为20%,b基因频率为4%

B.该种群中白花植物占24%

C.基因a、b频率不同可能与b基因还控制其他性状有关

D.若子代的基因型频率发生改变,则该种群发生了进化

6.萨克斯滨螺是一种海洋蜗牛,在过去10万年内逐渐由卵生进化为胎生,而其栖息地的“近亲”海洋蜗牛还是卵生,这种进化导致萨克斯滨螺可以扩散到新的栖息地。相关叙述错误的是( )

A.由卵生进化为胎生的过程中萨克斯滨螺种群的基因库发生了改变

B.可以通过比较萨克斯滨螺与其“近亲”的某种蛋白质来研究二者亲缘关系的远近

C.若萨克斯滨螺与其卵生的“近亲”仍能杂交产生后代,则说明二者仍为同一物种

D.由卵生进化为胎生对萨克斯滨螺种群来说既有益处也有隐患

7.油菜物种甲(2n=20,AA)与乙(2n=16,BB)(其中A、B分别代表不同物种的一个染色体组)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述错误的是( )

A.丙高度不育的原因是无同源染色体,不能进行正常的减数分裂

B.幼苗丁细胞分裂后期,可观察到4个或8个染色体组

C.丁自交产生的戊是可育的四倍体,属于新物种

D.丙到丁发生的染色体变化,决定了生物进化的方向

8.果蝇的灰体(A)对黑体(a)为显性,基因A/a位于Ⅱ号染色体上,抗杀虫剂(T)对不抗杀虫剂(t)为显性,基因T/t位于X染色体上。杀虫剂处理时,不抗杀虫剂的果蝇全部死亡。现将一只灰体抗杀虫剂果蝇与一只黑体不抗杀虫剂的果蝇杂交,F1的表型及数量如下表,下列相关叙述正确的是( )

F1表型 灰体抗杀虫剂雌果蝇 灰体抗杀虫剂雄果蝇 灰体不抗杀虫剂雌果蝇 灰体不抗杀虫剂雄果蝇

302 299 301 298

A.亲本雌果蝇为杂合体,F1中灰体抗杀虫剂雄果蝇有两种基因型

B.若F1使用杀虫剂处理后,自由交配得到的后代基因a的频率降低

C.若F1灰体抗杀虫剂雌雄果蝇杂交,后代雄果蝇均表现为抗杀虫剂

D.若F1全部个体自由交配,子代用杀虫剂处理,子代雌果蝇中纯合体占为1/10

9.普通六倍体小麦(6N=42)是目前世界各地栽培的重要粮食作物,通过不同物种杂交和染色体加倍培育而成。下列有关叙述错误的是( )

A.不同的二倍体物种进行杂交得到的二倍体是高度不育的

B.从变异类型看,普通六倍体小麦的培育过程属于染色体数目变异

C.普通六倍体小麦的培育成功说明了不经过隔离也能形成新物种

D.普通六倍体小麦体细胞中最多可含有12个染色体组,且每个染色体组有7条染色体

10.转基因抗虫棉能产生一种BT毒蛋白可有效防治棉铃虫。为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采用在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花,或与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作种植。下列叙述正确的是( )

A.种植抗虫棉使棉铃虫产生进化是人工选择的结果

B.这种混作种植方式使得棉铃虫种群的抗性基因频率增速变快

C.转基因棉田周围种植非转基因棉花,对棉铃虫抗性基因的突变率没有影响

D.抗虫棉使棉铃虫产生了抗性变异。

11.科研工作者将二倍体玉米的花粉授在异源六倍体普通小麦上,1天后杂种胚出现了21条小麦染色体、10条玉米染色体,授粉7天后杂种胚中只有21条小麦染色体和微核,其中微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体断片产生的。下列有关说法错误的是( )

A.小麦和玉米之间存在生殖隔离

B.普通小麦的一个染色体组中含有7条染色体

C.产生微核的时期每条染色体含有两个染色单体

D.授粉7天后杂种胚中发生了染色体结构变异

12.适应的形成离不开生物的遗传和变异及其与环境的相互作用。生物在遗传中会受各种因素的影响产生不同类型的变异,然后环境从中选择与之相适应的变异类型。下列有关适应的描述,不正确的是( )

A.在自然选择的作用下,生物会产生适应环境的变异

B.适应不仅指生物的形态结构对环境的适应,也包括生物的功能对环境的适应

C.适应是自然选择的结果,具有普遍性和相对性

D.群体中出现可遗传的有利变异逐代积累和环境的定向选择是适应形成的必要条件

13.骡是马和驴杂交产生的后代。马和驴体细胞中分别有32对和31对染色体,下列说法错误的是( )

A.骡的体细胞中含有63条染色体

B.骡的体细胞增殖通过正常的有丝分裂进行的

C.骡的睾丸或巢中的原始生殖细胞中有同源染色体

D.骡的生殖细胞不能进行正常的减数分裂,无法形成配子

14.非洲草原上的蕨类植物能产生有毒物质来抵制植食性动物的捕食,以蕨类为主要食物来源的非洲山地大猩猩种群也相应地产生解毒物质来缓解毒性,物种之间保持着一种动态平衡、相互牵制的生态关系。下列分析正确的是( )

A.蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自然选择的作用

B.蕨类植物的有毒物质诱导山地大猩猩发生解毒基因突变

C.该过程中,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变

D.具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩之间存在生殖隔离

15.下列有关科学史的描述错误的是( )

A.孟德尔利用演绎推理的方法为遗传规律的假说提供间接证据

B.赫尔希和蔡斯通过实验证明 DNA是遗传物质利用了物质提纯技术、细菌培养技术

C.达尔文的自然选择学说揭示了生物进化的机制,解释了适应形成和物种形成的原因

D.沃森和克里克共同建立了DNA双螺旋结构模型,并提出了遗传物质自我复制的假说,克里克后来又提出了中心法则、证明了遗传密码中三个碱基编码一个氨基酸

16.科研人员对长白山上某种二倍体植物种群的花色(受一对等位基因控制)进行了调查(结果如表所示),并利用一株红花植株和一株白花植株进行杂交,子一代均为粉花,子一代粉花自交,子二代出现红花:粉花:白花=1:2:1。下列叙述正确的是( )

红花植株 粉花植株 白花植株

初次调查 64% 32% 4%

二次调查 76% 8% 16%

A.该植物控制花色的所有基因可以构成一个基因库

B.该植物的花色遗传不遵循孟德尔遗传定律

C.正常情况下红花与白花植株杂交,子代均为粉花

D.调查期间,该植物种群发生了进化

二、多选题

17.某种植物叶的宽窄由A、a基因控制,茎的高矮由D、d基因控制;两对等位基因独立遗传。aD和Ad的雄配子无活性。宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎。F1自交得到F2,下列分析正确的是( )

A.F2中可出现表型4种,基因型7种

B.F2中宽叶矮茎与窄叶矮茎个体所占比例不相等

C.宽叶矮茎和窄叶高茎正反交,子代表型和比例都为窄叶矮茎:窄叶高茎=1:1

D.aD和Ad的雄配子不育,会影响种群中控制叶形和茎高度的基因的基因频率

18.小麦的抗病(D)对感病(d)为显性。一片农田中,小麦的抗病和感病基因频率各占一半现对这片小麦随机授粉,逐代淘汰感病个体。下列叙述错误的是( )

A.随机授粉得到的子一代小麦群体中,抗病个体:感病个体≈3:1

B.淘汰一代,该种群中d基因的基因频率降至1/2

C.连续淘汰两代,基因型为Dd的个体在群体中占比为2/3

D.人工选择可以定向改变基因频率,使种群发生进化

19.匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述错误的是( )

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25

B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49

D.F2中A基因频率为2/9

20.动物界的捕食与被捕食的双方都在经历自然选择和不断完善。如猫和老鼠,在生存斗争中老鼠昼伏夜出,而猫的眼睛能随光线的明暗而改变瞳孔的大小,夜间仍可看到东西;老鼠会装死,猫会“假眠”;老鼠感观灵敏,稍有动静就逃得无影无踪,而猫脚下有肉垫,行走时无声无息。下列相关叙述正确的是( )

A.在生存斗争中,捕食者猫和被捕食者老鼠进行着相互选择

B.为了能捕捉到感官灵敏性强、易逃跑的老鼠,猫采用脚下长肉垫的策略

C.猫和老鼠在相互影响中不断进化和发展,属于协同进化

D.老鼠昼伏夜出的行为是猫眼睛夜间仍可看到东西的特征对其定向选择的结果

三、非选择题

21.俗话说:“要吃飞禽,鸽子鹌鹑。”鹌鹑肉是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,可与补药之王——人参相媲美,被誉为“动物人参”。鹌鹑蛋是一种很好的滋补品,在营养上有独特之处,故有“卵中佳品”之称。鹌鹑的性别决定方式为 ZW型,鹌鹑的喙有长喙和短喙,羽色有栗羽和白羽,其中喙长由基因 A/a 控制,羽色由基因 B/b控制。为研究其遗传机理,研究人员用纯合品系做了如下杂交实验。

实验一:长喙栗羽( )×短喙白羽( )→F1:1长喙栗羽自由交配→F2:6长喙栗羽( ):2短喙栗羽(g):3长喙栗羽(♀):1短喙栗羽(♀):3长喙白羽(♀):1短喙白羽(♀)。

实验二:短喙白羽( )×长喙栗羽( )→F1:长喙白羽( )×长喙栗羽( )→F2:3长喙栗羽:1短喙栗羽:3长喙白羽:1短喙白羽(♀:♂=1:1)。

回答下列问题。

(1)栗羽基因可以突变成白羽基因却不能突变成短喙基因,原因是 。

(2)根据实验二的结果可推测,栗羽性状的遗传方式是 ,判断的依据是 。控制喙长和羽色两对性状的基因 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。

(3)若用实验一的子二代中所有长喙雌性和实验二的子二代中所有长喙雄性随机交配得子三代,则子三代中a基因的频率是 。

(4)研究发现,基因A/a所在染色体上还有另外一对距离较近的等位基因D/d,其中D控制长尾,d控制短尾,科研人员将纯合长喙长尾和短喙短尾鹌鹑进行杂交得到 F1,将 F1雌、雄个体相互杂交得 F2,观察 F2表型及比例为长喙长尾:短喙短尾:长喙短尾:短喙长尾=141:41:9:9,请协助科研人员做出解释(已知雌鹌鹑在减数分裂时,同源染色体的非姐妹染色单体间不发生交换): 。

22.果蝇有翅对无翅为显性,由常染色体上的一对等位基因H/h控制。在实验室繁育的某果蝇种群中,HH、Hh、hh基因型频率分别是30%、20%、50%。

(1)让该种群中的雌雄果蝇相互交配,子代中无翅个体所占比例为 。

(2)无翅果蝇胚胎被转入小鼠的W基因后,部分会发育成有翅果蝇。对此现象的分析,合理的是 。

①W基因在不同物种中功能可能不同

②H、W基因序列可能具有高度相似性

③转入的W基因决定果蝇翅的进化方向

(3)一只基因型为hh的无翅雌果蝇胚胎转入了1个W基因后发育成了有翅果蝇,W基因在该雌果蝇染色体上的位置有以下三种可能:

为探究W基因在染色体上的位置,将该有翅雌果蝇与纯合有翅雄果蝇杂交,获得F1,F1雌雄相互交配,获得F2。在不考虑突变和交叉互换的前提下,分析以下问题:

①若W基因的位置为图I所示,则H/h基因与W基因的遗传遵循 定律。

②若W基因的位置为图Ⅱ所示,则F2无翅果蝇中雌雄比例为 。

③若W基因的位置为图Ⅲ所示,F2中有 种基因型的有翅果蝇与野生型无翅果蝇(基因型为hh)杂交,子代均为有翅。

23.马铃薯是粮菜兼用型作物,我国是世界马铃薯总产最多的国家,创新育种是解决粮食品质和产量的重要途径。马铃薯野生种是二倍体,既可以用种子繁殖,也可以用块茎繁殖,普通栽培种为四倍体。回答下列问题。

(1)在太空强辐射、微重力等环境下,作物或种子可以高频发生染色体变异或基因突变。将马铃薯野生种种子该环境处理后,再大田种植,发现—植株性状与野生植株有明显差异,为确定该植株突变性状的产生原因是染色体变异还是基因突变,最直接的方法是 。经过处理的种子种植后若没有表现出不一样的性状不能直接舍弃,原因是 。

(2)马铃薯野生种幼苗用 (试剂)处理能获得四倍体马铃薯。生产中常用四倍体作为栽培种,因为它具有 特点(答2点即可)。四倍体属于新物种,理由是 。

(3)马铃薯具有杂种优势,生产用品种都是杂合子(一对基因杂合即可称为杂合子),通常用块茎繁殖。马铃薯红皮(A)与黄皮(a),黄果肉(B)与白果肉(b),两对基因独立遗传。现要用红皮白果肉和黄皮黄果肉的生产用种选育出红皮黄果肉新品种,设计马铃薯品种间杂交育种实验 (用遗传图解表示及说明,写出含亲本在内的三代,不用书写配子)。

24.XY型性别决定的某昆虫翻翅(翅膀上翘,无长、短之分)与正常翅(翅膀平展,有长、短翅两种类型)由常染色体上的一对等位基因A/a控制,AA纯合致死,长翅与短翅由等位基因B/b控制:两对等位基因均不在Y染色体上,所有配子活力相同。以一对翻翅昆虫为亲本杂交,F1雌、雄虫表型及比例无差异,相关数据如图所示。回答下列问题:

(1)控制该昆虫长翅与短翅的基因位于 染色体上;亲本雌虫的基因型为 。请从基因之间关系的角度解释翻翅昆虫中无长、短翅之分的原因:A基因存在时会 (填“抑制”或“促进”)B或b基因的表达。

(2)F1正常翅中长翅基因频率为 ,让F1中的所有翻翅雄虫与所有短翅雌虫随机交配产生F2,则F2中翻翅:长翅:短翅= 。

(3)该昆虫的星状眼与正常眼分别由常染色体上D、d基因控制,上述亲本均为正常眼;F1中偶然发现1只翻翅星状眼雄虫,相关基因在染色体上的位置符合下图,这两对基因 (填“是”或“否”)遵循自由组合定律,让其与翻翅正常眼雌虫杂交,子代星状眼:正常眼= 。

25.某种观赏植物是两性花,可自花传粉也可异花传粉,其花色有红色、粉色、白色三种,为探明该植物花色的遗传特点,通过杂交实验得知花色是由两对等位基因(E和e、F和f)共同控制的,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,其作用机理如图所示。请回答下列问题:

(1)为探究某白花植株能否合成酶F,可选用基因型为 的植株与该植株杂交,若白花植株不能表达合成酶F,则其基因型为 。

(2)科研人员在位于山谷中的一片足够大的天然观赏植物地里做杂交实验。多代培养后,种群中粉色植株占全部植株的14.56%,红花植株占全部植株的76.44%,则E基因频率为 。从该种群中随机选取一株红花植株与一株粉花植株杂交,产生的子代为白花植株的概率是 (用分数表示)。

(3)科研人员在育种过程中偶然发现了一株同源六倍体AAAaaa,其产生配子的种类及比例为 。

(4)下图是该植物体内一个mRNA上密码子示意图,能翻译出 个氨基酸(起始密码子AUG、终止密码子UAA)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【分析】地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

【详解】A、浅水物种对可以交配但后代不可育,深水物种对无法交配,说明深水物种对之间的某段同源DNA序列的差异比浅水物种对之间的差异大,A正确;

B、突变是不定向的,致癌物不会导致鼓虾产生突变,只是可以提高突变的概率,物种进化的方向由自然选择决定,B错误;

C、浅水物种对可以交配但后代不可育,说明存在生殖隔离,巴拿马地峡的出现导致原本生活在同一区域的鼓虾出现了地理隔离,地理隔离导致鼓虾之间不能进行基因交流,C错误;

D、巴拿马地峡的出现导致原本生活在同一区域的鼓虾出现了地理隔离,地理隔离导致鼓虾之间不能进行基因交流,大约300万年前,大洋被地峡完全分开,导致深水物种对无法交配,说明生殖隔离的形成过程与地理隔离时间的长短有关,D错误。

故选A。

2.C

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】A、分析题意,M基因决定雄性可育,m基因决定雄性不育;F基因决定雌性不育,f基因决定雌性可育,该植物自然繁殖群体中只有雄株和雌株,且比例相等,M和F连锁,m和f连锁,A错误;

B、由题意知,M决定雄性可育,m决定雄性不育;F决定雌性不育,因此雌株的基因型是mmff,由于雌株不产生含有MF的雌配子,因此雄株的基因型是MmFf,即不可能出现MMFF的类型,B错误;

C、正常情况下,该群体中雄株基因型是MmFf,雌株基因型是mmff,m的基因频率=3/4,f的基因频率也是3/4,C正确;

D、雌雄同株的Mmff出现,可能是父本发生基因重组(四分体时期交叉互换)导致的,也可能是基因突变导致的,D错误。

故选C。

3.B

【分析】DNA甲基 化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样, 生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可 遗传变化的现象,叫作表观遗传;除了DNA甲基化,构成染 色体的组蛋白发生甲基化、乙 酰化等修饰也会影响基因的表达。

【详解】A、DNA甲基化引起染色质的紧密程度发生变化,引起转录水平降低,从而降低表达水平,可以推测,DNA甲基化影响转录过程,故会影响与RNA聚合酶的结合,A正确;

B、启动子区域甲基化导致抗性基因不能转录和表达,相应基因频率不变,B错误;

C、发生乙酰化会促进基因的转录和表达,若玉米茎腐病抗性基因启动子区域发生乙酰化,则玉米患病几率会降低,C正确;

D、生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传;启动子区域的甲基化、乙酰化都不会引起该基因的碱基序列发生改变,表观遗传属于可遗传变异,D正确。

故选B。

4.B

【分析】生物的多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

【详解】A、由题意可知,四川大熊猫和秦岭大熊猫是两个种群,但不是两个物种,二者之间没有形成生殖隔离,A错误;

B、由题意可知,这两个大熊猫种群之间存在地理隔离,因此这两个大熊猫亚种的基因频率和基因库都存在明显的差异,B正确;

C、熊猫个体间在形态等方面表现出差异,体现了遗传多样性,C错误;

D、变异具有多害少利性,D错误。

故选B。

5.C

【分析】种群进化的实质是基因频率改变。

【详解】A、根据题意可知,Aa占30%,AA占50%,则aa占20%,故a基因频率为1/2×30%+20%=35%,种群中BB占64%,Bb占32%,则bb基因型频率为4%,,b基因频率为4%+1/2×32%=20%,A错误;

B、基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,该种群中白花植物基因型为aa--、--bb,约占20%(aa--)+4%(--bb)-20%×4%(aabb)=23.2%,B错误;

C、基因a、b频率不同可能是由于b基因还控制其他性状,且该性状不利于个体的生存和繁殖,C正确;

D、种群进化的实质是基因频率发生改变,而非基因型频率发生改变,D错误。

故选C。

6.C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、种群的基因库是指一个种群所有生物的全部基因,由卵生进化为胎生的过程中萨克斯滨螺种群的基因库发生了改变,A正确;

B、蛋白质是生命活动的主要承担者,可以通过比较萨克斯滨螺与其“近亲”的某种蛋白质来研究二者亲缘关系的远近,B正确;

C、同一物种应能相互交配并产生可育后代,若萨克斯滨螺与其卵生的“近亲”仍能杂交产生后代,若不可育,仍不是同一物种,C错误;

D、生物对于环境的适应都是相对的,由卵生进化为胎生对萨克斯滨螺种群来说既有益处也有隐患,D正确。

故选C。

7.D

【分析】题文描述的是多倍体育种过程,秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成。不同物种的个体间不能交配或者交配后不能产生可育的后代称作生殖隔离。有丝分裂的后期染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体,染色体数目加倍。

【详解】A、甲、乙两个物种杂交,得到的幼苗丙是异源二倍体(AB),A、B染色体组无同源染色体,不能联会,不能进行正常的减数分裂,所以高度不育,A正确;

B、丙是异源二倍体,用秋水仙素处理丙的顶芽得到幼苗丁,丁的根部是未加倍的异源二倍体(含AB染色体组),含2个染色体组,顶芽发育而来的幼苗是加倍后的异源四倍体(含AABB染色体),含4个染色体组,所以幼苗丁在细胞分裂后期染色体数目加倍,其染色体组数可能是4个或8个,B正确;

C、丁自交产生的戊是可育的异源四倍体(AABB),与物种甲和物种乙产生了生殖隔离,所以属于新物种,C正确;

D、丙到丁发生的染色体数目变化(即染色体变异),变异不能决定生物进化的方向,D错误。

故选D。

8.D

【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。

【详解】A、由上表可知,只灰体抗杀虫剂果蝇与一只黑体不抗杀虫剂的果蝇杂交,子一代全是灰体,说明灰色是显性性状,雌雄果蝇均是抗杀虫剂∶不抗杀虫剂=1∶1,说明母本是杂合子,故可推知亲本的基因型为、,雌果蝇为杂合体,F1中抗杀虫剂雄果蝇基因型为,A错误;

B、若F1使用杀虫剂处理后,自由交配得到的后代基因a的频率不变,B错误;

C、若F1灰体抗杀虫剂雌雄()果蝇杂交,后代雄果蝇可出现不抗杀虫剂(XtY)个体,C错误;

D、若F1全部个体自由交配,子代用杀虫剂处理,子代中体色基因型AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,子代用杀虫剂处理,雌性果蝇基因,子代雌果蝇中纯合体占比为1/10,D正确。

故选D。

9.C

【分析】多倍体育种方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗;原理:染色体变异(染色体组成倍增加)。

【详解】A、不同的二倍体物种进行异源杂交得到的二倍体是高度不育的,无同源染色体,联会时紊乱,A正确;

B、其培育过程是通过不同的二倍体物种(2N=14) 进行异源杂交,然后自然加倍而形成,从变异类型看,普通六倍体小麦的培育过程属于染色体数目变异,B正确;

C、普通小麦的培育成功说明了不经过地理隔离也能形成新物种,不同物种间一定具有生殖隔离,C错误;

D、普通六倍体小麦(6N=42)在有丝分裂后期有12个染色体组,且每个染色体组有7条染色体,D正确。

故选C。

10.C

【分析】1、基因突变可以自发发生,且具有不定向性。

2、根据题意:混作可以使对毒蛋白敏感的个体存活,由于敏感型个体和抗性个体之间存在种内斗争等因素,因此可以降低抗性个体的数量,从而提高抗虫棉的抗虫持久性。

【详解】A、种植抗虫棉使棉铃虫产生进化是自然选择的结果,A错误;

B、混作使具有转基因抗虫个体和敏感型个体都得以生存,由于二者之间存在种内斗争,因此使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓,B错误;

C、转基因棉田周围种植非转基因棉花,可以减缓棉铃虫抗性基因频率的增加,对棉铃虫抗性基因的突变率没有影响,C正确;

D、变异是不定向的,棉铃虫对抗虫棉产生的抗性可能在种植抗虫棉之前就已经产生,D错误。

故选C。

11.C

【分析】二倍体和多倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有两个染色体组的个体叫做二倍体;体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体叫做多倍体。单倍体:由配子不经受精作用直接发育而成,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体叫做单倍体。水稻的花粉发育成为的植株属于单倍体。

【详解】A、小麦和玉米属于两个物种,二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、普通小麦属于异源六倍体,配子中有三个染色体组,21条染色体,因此一个染色体组中含有7条染色体,B正确;

C、微核是由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体断片产生的,有丝分裂后期不存在染色单体,C错误;

D、微核的产生说明杂种胚中发生了染色体结构变异,D正确。

故选C。

12.A

【分析】关于适应的形成,达尔文认为在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征,进而出现新的生物类型。

【详解】A、生物变异的方向是不定向的,通过自然选择导致优胜劣汰,有利变异得以保留并逐代积累,A错误;

B、适应不仅是指生物体的形态结构适合完成一定的功能,还包括生物体形态结构及其功能适合于该生物在一定环境中生存和繁殖,B正确;

C、适应是普遍存在的,但由于遗传的稳定性与环境之间不断变化之间的矛盾,导致了适应也具有相对性,C正确;

D、在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征,D正确。

故选A。

13.C

【分析】马和驴的体细胞中分别有32对和31对染色体,其形成的配子中染色体数分别为32条和31。

【详解】A、马和驴的体细胞中分别有32对和31对染色体,因此形成的生殖细胞中染色体数目为32条和31条,形成的受精卵发育成的骡的体细胞中含有63条染色体,A正确;

B、骡子由受精卵发育而来,骡的体细胞中含有63条染色体,体细胞增殖可通过正常的有丝分裂进行,B正确;

CD、骡子体细胞中染色体数目是63条,骡的睾丸或卵巢中的原始生殖细胞中由于没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,无法联会,无法形成配子,C错误,D正确。

故选C。

14.C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、蕨类植物产生有毒物质的根本原因是自身具有的特定的遗传物质,自然选择的作用是决定生物进化的方向,A错误;

B、蕨类植物的有毒物质没有诱导作用,山地大猩猩发生解毒基因突变是随机的、不定向的,B错误;

C、在自然选择的作用下,非洲山地大猩猩种群基因频率发生了定向改变(进化的实质),C正确;

D、抗毒与不抗毒是一对相对性状,具有抗毒性和不具抗毒性的非洲山地大猩猩还是同一物种,能够进行基因交流,不存在生殖隔离,D错误。

故选C。

15.B

【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。

2、赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是遗传物质。

3、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。

【详解】A、孟德尔利用豌豆杂交实验探索遗传规律时,运用了“假说—演绎法”,他用假设内容演绎推理F1测交后代类型及其比例,为遗传规律的假说提供了间接的证据,A正确;

B、赫尔希和蔡斯通过实验证明DNA是遗传物质时运用了同位素标记技术(用35S或32P标记噬菌体)和细菌培养技术(培养大肠杆菌)等,B错误;

C、自然选择学说的主要内容是过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存,该学生揭示了生物进化的机制,解释了适应形成和物种形成的原因,C正确;

D、沃森与克里克通过研究构建了DNA双螺旋结构模型并提出了遗传物质自我复制的假说,1957年克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并提出了中心法则,他还以T4噬菌体为实验材料证明了遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸,证明了“三联体密码”的假说是正确的,D正确。

故选B。

16.C

【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。

【详解】A、一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库,故该植物控制花色的所有基因不可以构成一个基因库,A错误;

B、分析题意,一株红花植株和一株白花植株进行杂交,子一代均为粉花,子一代粉花自交,子二代出现红花:粉花:白花=1:2:1,由此可知控制花色的这一对基因遵循分离定律,B错误;

C、设控制花色的基因为A/a,则红花的基因型为AA,粉花的基因型为Aa,白花的基因型为aa,则正常情况下红花与白花植株杂交,子代均为粉花,C正确;

D、分析表格数据可知,初次调查时,A的基因频率为64%+1/2×32%=80%。a的基因频率=1-80%=20%;二次调查时,A的基因频率为76%+1/2×8%=80%。a的基因频率=1-80%=20%,即调查期间,种群的基因频率没有发生改变,则该植物种群没有发生进化,D错误。

故选C。

17.AD

【分析】根据题意,宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎,说明宽叶和高茎为显性,且F1基因型为AaDd。aD和Ad的雄配子无活性。因此AaDd产生的雄配子为AD∶ad=1∶1,而AaDd产生的雌配子为AD∶ad∶aD∶Ad=1∶1∶1∶1,因此AaDd自交所得F2基因型、表现型及比值为1AADD(宽叶高茎)、2AaDd(宽叶高茎)、1AaDD(宽叶高茎)、1AADd(宽叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎)、1aaDd(窄叶高茎)、1Aadd(宽叶矮茎)。

【详解】AB、根据题意,宽叶高茎纯合子与窄叶矮茎纯合子杂交,得到的F1为宽叶高茎,说明宽叶和高茎为显性,且F1基因型为AaDd。aD和Ad的雄配子无活性。因此AaDd产生的雄配子为AD∶ad=1∶1,而AaDd产生的雌配子为AD∶ad∶aD∶Ad=1∶1∶1∶1,因此AaDd自交所得F2基因型、表现型及比值为1AADD(宽叶高茎)、2AaDd(宽叶高茎)、1AaDD(宽叶高茎)、1AADd(宽叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎)、1aaDd(窄叶高茎)、1Aadd(宽叶矮茎)。故F2中可出现表型4种,基因型7种,宽叶矮茎与窄叶高茎个体均占1/8,A正确,B错误;

C、因aD和Ad的雄配子无活性,基因型为AAdd与aaDD的植株无法完成正反交实验,若正交基因型应为Aadd♀ aaDd♂,则子代1Aadd(宽叶矮茎)、1aadd(窄叶矮茎),反交Aadd♂ aaDd♀,则子代1aaDd(窄叶高茎)、1aadd(窄叶矮茎),C错误;

D、群体A、a及D、d的基因频率不一定相等,aD及Ad配子的数量也不一定相等,故aD和Ad的雄配子不育,可能影响种群中控制叶形和茎高度的基因的基因频率,D正确。

故选AD。

18.BC

【分析】分析题意,原本种群中,D%=d%=1/2,随机授粉过程中淘汰感病个体,会导致d基因频率下降。淘汰后,F1中DD∶Dd=1∶2;F2中DD∶Dd=1∶1。

【详解】A、已知一片农田中,小麦的抗病和感病基因频率各占一半,即D%=d%=1/2,现对这片小麦随机授粉,子代为DD=dd=1/2×1/2=1/4,Dd=1-1/4-1/4=1/2,即抗病个体∶感病个体≈3∶1,A正确;

B、子一代淘汰感病个体后,F1中DD∶Dd=1∶2,d=2/3×1/2=1/3,B错误;

C、子一代淘汰感病个体后,F1中DD∶Dd=1∶2,产生的配子D=1/3+2/3×1/2=2/3,d=1/3,子二代基因型为DD=2/3×2/3=4/9,dd=1/3×1/3=1/9,Dd=2×1/3×2/3=4/9,淘汰dd后,DD∶Dd=1∶1,即连续淘汰两代,基因型为Dd的个体在群体中占比为1/2,C错误;

D、无论是自然选择还是人工选择,都能淘汰个体,使种群基因频率发生定向改变,从而使种群发生进化,D正确。

故选BC。

19.ABC

【分析】匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。因此种群中只存在Aa和aa两种基因型的个体。

【详解】A、根据题意,A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此匍匐型个体Aa占80%,野生型个体aa占20%,则A基因频率=80%×1/2=40%,a=60%,子一代中AA=40%×40%=16%,Aa=2×40%×60%=48%,aa=60%×60%=36%,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以子一代中Aa占(48%)÷(48%+36%)=4/7,A错误;

B、由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,故与F1相比,F2中A基因频率较低,B错误;

C、子一代Aa占4/7,aa占3/7,产生的配子为A=4/7×1/2=2/7,a=5/7,子二代中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49致死,因此子二代aa占25/49÷(1-4/49)=5/9,C错误;

D、子二代aa占5/9,Aa占4/9,因此A的基因频率为4/9×1/2=2/9,D正确。

故选ABC。

20.AC

【分析】不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就,是协同进化。生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协 同进化的结果。

【详解】A、捕食者和被捕食者之间进行着相互选择,指的是他们互相作为一种生存压力,淘汰不利个体,筛选有利个体,A正确;

B、猫的进化不是自主选择的,而是不定向变异在自然选择下的结果,B错误;

C、猫和老鼠属于不同物种,不同物种之间在相互影响中不断进化和发展,属于协同进化,C正确;

D、猫的进化不是自主选择的,而是不定向变异在自然选择下的结果,D错误。

故选AC。

21.(1)基因突变只能产生控制相对性状的等位基因,而白羽与短喙不属于相对性状

(2) 位于Z染色体的显性遗传 根据实验一的结果,F2后代出现6:2:3:1:3:1的比例,一共16份 遵循

(3)1/3

(4)鹌鹑在减数分裂时发生了D/d或A/a的互换,产生了Ad和aD的雄配子

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】(1)基因突变只能产生控制相对性状的等位基因,而白羽与短喙不属于相对性状,故栗羽基因可以突变成白羽基因却不能突变成短喙基因。

(2)根据题意知,栗羽为显性,实验二的F1雌性都是白羽,雄性都是栗羽,性状和性别相关,因此栗羽性状的遗传方式是位于Z染色体的显性遗传;根据实验一的结果,F2后代出现6:2:3:1:3:1的比例,一共16份,是9∶3∶3∶1的变式,可知F1是双杂合子(AaZBW×AaZBZb),控制喙长和羽色两对性状的基因遵循基因的自由组合定律。

(3)由实验一的结果可以看出,喙长由基因A/a控制,且遗传和性别没有关系,因此是常染色体遗传,用实验一的子二代中长喙雌性的基因型Aa:AA=2:1,实验二的子二代中长喙雄性的基因型Aa:AA=2:1,让它们随机交配,可以计算出实验一子二代中长喙雌性产生2/3A配子,1/3的a配子,子二代中长喙雄性产生2/3A配子,1/3的a配子,子三代的4/9AA,4/9Aa,1/9aa,则子三代中a基因的频率是1/9+4/9=1/3。

(4)分析题意,基因A/a所在染色体上还有另外一对距离较近的等位基因D/d,将纯合长喙长尾和短喙短尾鹌鹑进行杂交得到 F1(AaDd),两对基因连锁遗传,正常情况下,产生AD∶ad=1∶1的配子,F2应是长喙长尾:短喙短尾=3∶1,F2表型及比例为长喙长尾:短喙短尾:长喙短尾:短喙长尾=141:41:9:9,出现了长喙短尾和短喙长尾的类型,且已知雌鹌鹑在减数分裂时,同源染色体的非姐妹染色单体间不发生交换,说明雄鹌鹑在减数分裂时发生了D/d或A/a的互换,产生了Ad和aD的雄配子。

22.(1)36%

(2)①②

(3) 基因自由组合 1∶2 3

【分析】1、基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】(1)根据题意,果蝇有翅对无翅为显性,由常染色体上的一对等位基因H/h控制。某果蝇种群中,HH、Hh、hh基因型频率分别是30%、20%、50%。则h基因的频率为50%+1/2×20%=60%,让该种群中的雌雄果蝇相互交配,子代中无翅个体所占比例为60%×60%=36%。

(2)根据题意,无翅果蝇(hh)胚胎被转入小鼠的W基因后,部分会发育成有翅果蝇。据此推断可能W基因在不同物种中功能可能不同,导致无翅果蝇会发育成有翅果蝇;或者H、W基因序列可能具有高度相似性,使得W基因发挥H基因的作用,使得无翅果蝇会发育成有翅果蝇;但是转入的W基因不能决定果蝇翅的进化方向,自然选择决定生物进化的方向。综上所述,①②合理。

(3)①识图分析可知,若W基因的位置为图I所示,即转入的W基因与h基因位于两对同源染色体上,因此H/h基因与W基因的遗传遵循自由组合定律。

②若W基因的位置为图Ⅱ所示,则该有翅雌果蝇的基因型为hhXWX,纯合有翅雄果蝇的基因型为HHXY,二者杂交获得F1的基因型为HhXWX、HhXX、HhXWY、 HhXY,F1雌雄相互交配,获得F2,利用分离定律对上述问题进行分析,分解为两个单对来看,则常染色体上为Hh×Hh,那么性染色体上来看,雌果蝇产生的配子为1/4XW、3/4X,雄果蝇产生配子为1/4XW、1/4X、1/2Y,则F2无翅果蝇F2无翅果蝇中有3/16hhXX雌、3/8hhXY雄,因此F2无翅果蝇中雌雄比例为1∶2。

③若W基因的位置为图Ⅲ所示,则该有翅雌果蝇基因型为hhW,纯合有翅雄果蝇基因型为HH,二者杂交获得F1的基因型为Hh、HhW,F1雌雄相互交配,那么F1产生的配子为1/2H、1/4h、1/4hW,因此F2中基因型有HH、Hh、HhW、hWhW、hh、hhW,其中有翅果蝇为HH、Hh、HhW、hWhW和hhW,F2中有翅果蝇中3种基因型为HH、HhW、hWhW果蝇与野生型无翅果蝇(基因型为hh)杂交,子代均为有翅。

23.(1) 用显微镜观察比较突变株与野生株细胞的染色体形态、数目 有些基因突变为隐性突变,在当代不表现出来,自交后可出现隐性纯合子

(2) 秋水仙素 茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加 四倍体与二倍体杂交产生的三倍体不育,已形成生殖隔

(3)

【分析】诱变育种是指在人为的条件下,利用物理、化学等因素,诱发生物体产生突变,从中选择,培育成动植物和微生物的新品种的方法;通常用射线,激光、化学药物处理诱发基因突变,其典型的优缺点:加速育种,改良性状,但有利个体不多,需大量处理。

【详解】(1)染色体变异能够在显微镜下观察到,而基因突变属于点的突变,在显微镜下无法观察,故为确定该植株突变性状的产生原因是染色体变异还是基因突变,最直接的方法是在显微镜下观察比较突变株与野生株细胞的染色体形态和数目;由于有些基因突变为隐性突变,在当代不表现出来,自交后可出现隐性纯合子,故若经过处理的种子种植后没有表现出不一样的性状,不能直接舍弃。

(2)秋水仙素可以抑制纺锤体的形成诱导染色体数目加倍,故用其处理马铃薯野生种幼苗能获得四倍体马铃薯;四倍体与二倍体杂交产生的三倍体不育,已形成生殖隔离,故四倍体属于新物种;四倍体属于多倍体,多倍体具有茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加等特点。

(3)分析题意,马铃薯具有杂种优势,生产用品种都是杂合子(一对基因杂合即可称为杂合子),通常用块茎繁殖,现要用红皮白果肉(Aabb)和黄皮黄果肉(aaBb)的生产用种选育出红皮黄果肉的新品种(AaBb),可令两者杂交,获得AaBb的个体,此后用块茎繁殖即可,遗传图解可表示如下: 。

24.(1) 常 AaBb 抑制

(2) 1/2 2:1:1

(3) 否 2:1

【分析】分析题图:F1中翻翅:正常翅(长翅+短翅)=2:1,说明翻翅中AA纯和致死;长翅:短翅=3:1,符合孟德尔分离定律,说明长翅为显性性状(由B基因控制),短翅为隐形性状(由b基因控制)。

【详解】(1)根据题目,翻翅昆虫为亲本杂交,F1雌、雄虫表型及比例无差异,说明控制该昆虫长翅与短翅的基因位于常染色体上;一对翻翅昆虫为亲本杂交,F1中既有翻翅又有正常翅,出现性状分离,则翻翅为显性性状(由A基因控制),正常翅为隐形性状(由a基因控制);F1中长翅:短翅=3:1,符合基因分离定律,则长翅为显性性状(由B基因控制),短翅为隐形性状(由b基因控制),翻翅无长短之分,而在正常翅中又有长、短翅两种类型,说明当A基因存在时,长、短翅的基因受到了抑制,既A基因存在时会抑制B、b 基因的表达;根据以上分析可知,亲本雌虫的基因型为AaBb。

(2)小问详解: 翻翅昆虫为亲本杂交后代出现性状分离,且F1中长翅:短翅=3:1,则说明翻翅昆虫亲本的基因型为AaBb,而F1中翻翅:正常翅(长翅+短翅)=2:1,说明F1中所有翻翅昆虫都为杂合子,A基因显性纯合致死,则F1中Aa:aa=2:1,A基因的频率为1/3,a基因的频率为2/3,F1中长翅:短翅=3:1符合孟德尔分离比,则BB:Bb:bb=1:2:1,则B基因的频率为1/2,b基因的频率为1/2,让F1中的所有翻翅雄虫(Aa_ _)与所有短翅雌虫(aabb)随机交配,则F2中翻翅∶正常翅=Aa_ _:aa_ _=1:1,正常翅中长翅:短翅=1/2×1/2Bb:1/2×1/2bb=1:1,则翻翅∶长翅∶短翅=2:1:1。

(3)小问详解: 根据题意,亲本均为正常眼,F1中偶然发现1只翻翅星状眼雄虫,相关基因在染色体上的位置符合图中所示,说明A和d在一对同源染色体上,两对基因不遵循自由组合定律。且说明星状眼为显性(由D基因控制)。F1翻翅星状眼雄虫(AaDd)与翻翅正常眼雌虫(Aadd)杂交,后代基因型为AAdd(致死):AaDd(星状眼):aaDd(星状眼):Aadd(正常眼)=1:1:1:1,星状眼:正常眼=2:1。

25.(1) Eeff eeff

(2) 70% 9/169

(3)AAA:AAa:Aaa:aaa=1∶9∶9∶1

(4)3/三

【分析】分析题图可知,E-ff为粉色,E-F-为红色,ee-表现为白色。两对等位基因分别位于两对同源染色体上,因此两对基因遵循自由组合定律。

【详解】(1)为探究某白花植株是否能表达合成酶F,即判断白花的基因型是eeF-还是eeff,根据题意可知:若该白花植株不能表达合成酶F,即基因型为eeff,可选择Eeff的植株与该植株杂交,则两者杂交,子代中Eeff:eeff=1∶1,表现为粉色:白色=1∶1。

(2)分析题意,白色植株占全部植株的比例为1-(14.56%+76.44%)=9%,则e基因频率为0.3,E基因的频率为0.7=70%;基因型为EE的植株占全部植株的比例为0.7×0.7=0.49,基因型为Aa的植株占全部植株的比例为0.3×0.7×2=0.42,所选红花植株与一株粉花植株杂交,基因型为Ee的概率均为0.42/(0.49+0.42)=6/13,产生白花植株(ee)的概率为6/13×6/13×1/4=9/169。

(3)科研人员在育种过程中偶然发现了一株同源六倍体AAAaaa,其产生配子的种类有AAA、AAa、Aaa、aaa,比例为:×:×:=1∶9∶9∶1。

(4)mRNA上三个相邻碱基编码一个氨基酸,且应从5'端开始转录,起始密码子AUG,终止密码子UAA,且起始密码子编码氨基酸,但终止密码子不编码氨基酸,据图可知,起始密码子与终止密码子之间可编码3个氨基酸。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成