《范爱农》课件

图片预览

文档简介

课件33张PPT。

范爱农

鲁迅

教学目标

1 了解本文写作背景,概括文章主要内容 。

2 理解并学习作者所运用的富有个性化的语言,以及细节刻画人物思想性格、揭示人物命运的方法,了解课文组材与剪裁的技巧。

3 领会作者深沉的悲哀之情以及对知识分子命运的关注,深入理解作者对革命和历史的思考。

鲁迅(1881~1936)现代伟大的文学家、思想家、革命家,原名周树人。鲁迅是他1918年发表《狂人日记》时开始使用的笔名。

主要作品有:

短篇小说集《呐喊》、《彷徨》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《且介亭杂文》等

1898年,18岁的鲁迅,到异地去寻求新的出路,开始接触物理、数学、化学等现代自然科学知识,并阅读外国文学与科学著作。特别是严复翻译的英国人赫胥黎的《天演论》,接受了自强、自立、自主的人生哲学,同时强烈地感受到在激烈竞争的世界里,处于落后地位的中华民族的危机。

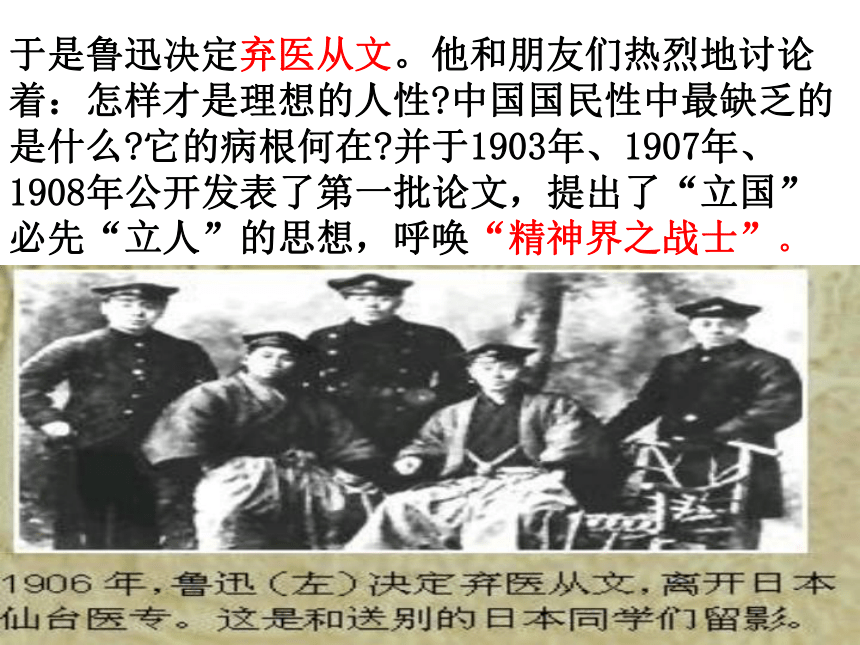

1902年,鲁迅东渡日本,两年后怀着“科学救国”的梦想,进入仙台医学专门学校,遇到了藤野严九郎先生那样关心自己的老师,但也不时受到歧视;特别是有一次课堂里放映记录日俄战争的幻灯画片,看到一个替俄军当侦探的中国人被日本军队捉住杀头,旁边竟站着一群中国人在围观。鲁迅受到极大刺激,由此觉悟到医治精神上的麻木比医治身体上的病弱更为重要,改变中国第一要著是改变中国人的精神,而善于改变精神的当推文艺。 于是鲁迅决定弃医从文。他和朋友们热烈地讨论着:怎样才是理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?它的病根何在?并于1903年、1907年、1908年公开发表了第一批论文,提出了“立国”必先“立人”的思想,呼唤“精神界之战士”。

鲁迅于1909年回国后,一直在痛苦地思索,沉默了将近十年。

直到1918年五四运动前夕,才在朋友的鼓动下,提笔写了《狂人日记》,发表在《新青年》杂志上。这是中国第一篇现代白话小说。揭露中国封建社会的历史是一部“吃人”的历史,发出了“救救孩子”的呼声。小说发表后,引起了社会的极大震动,鲁迅一发不可收,连续写了多篇小说,后来编为《呐喊》《彷徨》两本小说集,分别于1923年和1926年出版。

在写作《呐喊》《彷徨》的同时,鲁迅还创作了散文集《朝花夕拾》(作于1926年,1928年出版)和散文诗《野草》(作于1924-1926年,1927年出版)。

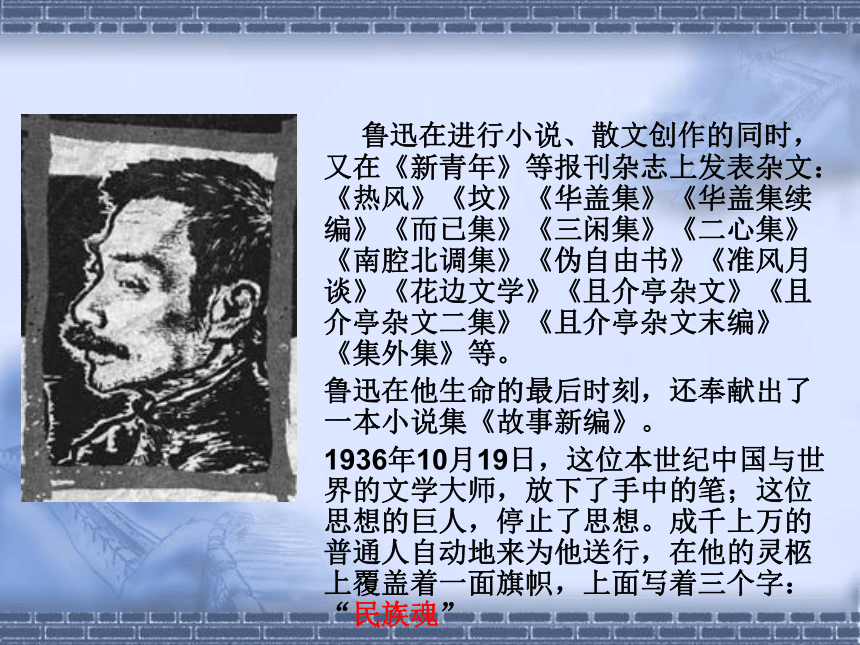

鲁迅在进行小说、散文创作的同时,又在《新青年》等报刊杂志上发表杂文:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》等。

鲁迅在他生命的最后时刻,还奉献出了一本小说集《故事新编》。

1936年10月19日,这位本世纪中国与世界的文学大师,放下了手中的笔;这位思想的巨人,停止了思想。成千上万的普通人自动地来为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着三个字: “民族魂”

《朝花夕拾》

本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。最初以《旧事重提》为总题目陆续发表于《莽原》半月刊上。一九二七年七月,鲁迅在广州重新加以编订,并添写《小引》和《后记》,改名《朝花夕拾》,于一九二八年九月由北京未名社初版。

这十篇散文,是“回忆的记事”,比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,生动了描绘了清末民初的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以至当时社会的重要艺术文献。这些篇章,文笔深沉隽永,是中国现代散文中的经典作品。

陈丹青说“他那篇《范爱农》,我不晓得读过多少遍,每次读,都会讨厌这个家伙,然后渐渐爱他,然后读到他死掉——尸体找到了,在河水中‘直立着’——心里难过起来。”。

范爱农是什么样的一个人,为什么先让人讨厌后让人爱,又让人难过呢? 预习检查:

1注音:

辟头( pī:同“劈” pì:开辟 bì:复辟)

一怔(zhèng zhēng :怔忪(zhōng)、怔仲:惊恐不安 )

钝滞( dùn )( zhì] )

揖让( yī ràng ) 军械( jūn xiè ) 拮据( jiéjū )

横暴(hèngbào 1.凶暴,不讲理;蛮~。强~。

2.?意外的,不寻常的:~财。~祸。~死。 héng与竖、纵、直相对的意思 )

船舷( xián ) 慷慨( kāng kǎi )

连累(lěi 1.连续,重叠,堆积:~计、日积月~、连篇~牍。

2.连及,连带:~及、牵~、拖~

léi 1重叠;接连成串 果实累累

2多余,不简洁 ~赘 )

绿林( lù lín ) 大圜( dà yuán ) 酩酊( mǐngdǐng )

?

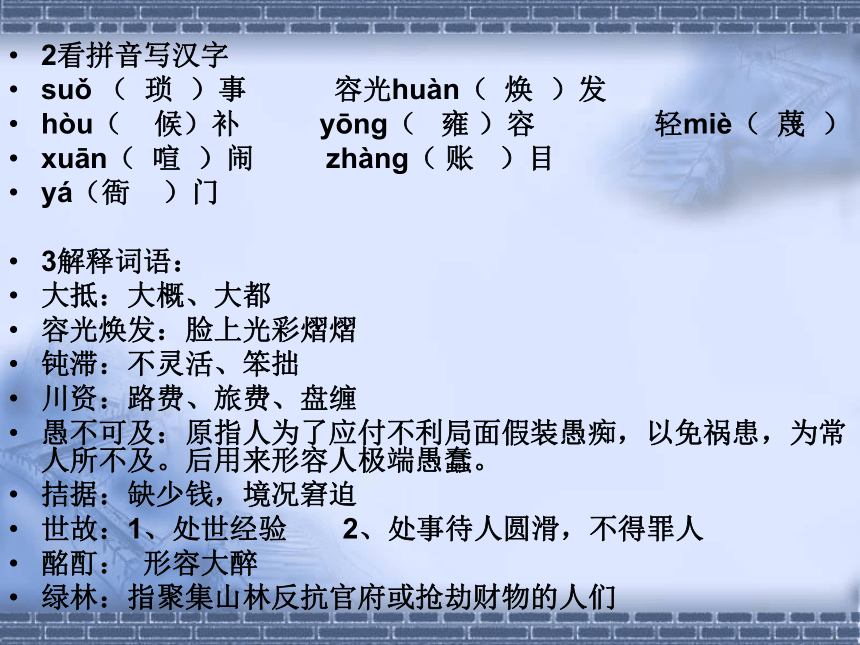

2看拼音写汉字

suǒ ( 琐 )事 容光huàn( 焕 )发

hòu( 候)补 yōng( 雍 )容 轻miè( 蔑 )

xuān( 喧 )闹 zhàng( 账 )目

yá(衙 )门

3解释词语:

大抵:大概、大都

容光焕发:脸上光彩熠熠

钝滞:不灵活、笨拙

川资:路费、旅费、盘缠

愚不可及:原指人为了应付不利局面假装愚痴,以免祸患,为常人所不及。后用来形容人极端愚蠢。

拮据:缺少钱,境况窘迫

世故:1、处世经验 2、处事待人圆滑,不得罪人

酩酊: 形容大醉

绿林:指聚集山林反抗官府或抢劫财物的人们

写作背景

文章写于1926年11月18日。适值北伐战争节节胜利,南方的革命高潮正在蓬勃兴起。鲁迅先生从北平来到厦门,在厦门大学的小阁楼上,鲁迅写下了这篇怀念亡友范爱农的散文。鲁迅在写完该文章的第二日,因无法忍受厦大校长以及一些教员的排挤而离开厦大。第二年3月来到广州。

本文时代背景

在二十世纪初期,中国是一个半殖民地半封建社会,清政府软弱无能,帝国主义却在逐渐吞噬着中国。于是在1903、1904年期间,一些爱国人士先后组织了华兴会、光复会、日知会进行革命,来挽救中国。1905年,孙中山领导的兴中会联合以上会党成立同盟会,中国资产阶级民主革命运动走向了统一。 但是革命主要还要依靠各地的会党,没有联系群众。1907年6月,光复会领导人徐锡麟想以冒险的军事行动夺取安庆,刺杀安徽巡抚恩铭,结果徒以身殉。 在这样的背景下,我们的主人公范爱农,在鲁迅的笔下出场了。

朗读课文,完成下列任务。

1标出文中表现写作背景相关的内容,深入理解文章内容。

2根据文中所写事件完成下列表格。

默读课文,梳理范爱农一生的几个重要阶段:

清末参加革命

东渡日本求学

回乡教学糊口

辅助鲁迅监学

失业落魄寄食

游湖落水身亡

作业

1巩固字词知识。

2再次阅读,根据文章内容和注释,理顺范爱农的一生,写一篇名为《范爱农小传》的短文(400字以上,可查阅网络等其他资料)。

第一部分:朗读课文第一部分,思考问题:

1鲁迅和范爱农两个人为了什么发生争执?。

答:为要不要发电报,由谁来撰写电文发生争执间。

2初次相逢范爱农让鲁迅有何突出的感受?用一个字概括。这种感受从何而来?

答:冷。

细节描写:钝滞的声音。

外貌描写:眼球白多黑少[1],看人总像在渺视。

语言描写:“杀的杀掉了,死的死掉了,还发什么屁电报呢”。“何必推举呢?自然是主张发电的人啰……”

3他的“冷”的实质是什么呢?

答:正是由于他是徐锡麟的爱徒,较之他人感受到的悲愤更加强烈,对这个黑暗的现实和社会状况认识的更加深刻、理智,所以才深知几个学生撰写的区区一份电报对于当局统治者来说根本不存在任何影响,因此,正如他所说,这份电报写不写,由谁写根本就无关紧要,只不过是年轻人由于感情激愤的意气用事罢了。

[1]青白眼:乃典故,点出阮籍。

?

哀范君三章 (1912年)

鲁迅

(一)

风雨飘摇日,余怀范爱农。

华颠萎寥落,白眼看鸡虫。

世味秋荼苦,人间直道穷。

奈何三月别,竟尔失畸躬。

第二部分:朗读文章第二部分,思考下列问题。

两人从重逢之后就经常谈天,他们主要谈了些什么?作者为什么会不惜笔墨来写这两件事?

绣花鞋事件 让座风波

(1)初识这些同乡时仅凭自己看到的“绣花的弓鞋”和“雍容的揖让”两件事认为这群年轻人带着迂腐之气,因此瞧不起他们。在跟这些人有了深入的接触之后,他了解到了他们中很多人都充满了革命情怀和高尚的信仰,是真正的革命者。并且还有很多人为革命付出了鲜血甚至生命,因此,他为自己最初的以貌取人而感到惭愧。

(2)揭示了封建思想的根深蒂固,即使是革命者——范爱农、陈平伯、马宗汉等人也难逃其桎梏

第三部分:

作者主要写了报馆风波,与范爱农有什么关系?

同乡会争执: 报馆争执

双方:鲁迅和范爱农 鲁迅与少年、会计

内容:该不该发电报 该不该收钱

结果:范爱农退让 鲁迅退让

对比报馆风波和同乡会争执,鲁迅和范爱农都从对方身上看到了自己

1.报馆风波揭露了社会的冷酷,也就为范爱农的悲剧提供了社会背景。

2.报馆案风波是范爱农命运的转折点,因为报馆风波,鲁迅与范爱农分离,范爱农失去工作,让读者对爱农的命运有无限的担心,为他的死埋下伏笔。

3.为“同乡会争执”中范爱农的冷峻作解释。

第四部分

思考:范爱农有没有生还的可能(他的死是一种偶然还是必然?)

范爱农没有生还的可能,他的死是一种必然。

1.从文中范爱农每况愈下的生活推测,范爱农的结局注定是个悲剧。

豫才先生大鉴:晤经子渊,暨接陈子英函,知大驾已自南京回。听说南京一切措施与杭绍鲁卫,如此世界,实何生为,盖吾辈生成傲骨,未能随波逐流,惟死而已,端无生理。弟于旧历正月二十一日动身来杭,自知不善趋承,断无谋生机会,未能抛得西湖去,故来此小作句留耳。现因承蒙傅励臣函邀担任师校监学事,虽然允他,拟阳月抄返绍一看,为偷生计,如可共事,或暂任数月。

——选自范爱农写给鲁迅的信件

(三)

把酒论当世,先生小酒人。

大圜犹酩酊,微醉合沉沦。

此别成终古,从兹绝绪言。

故人云散尽,我亦等轻尘!

2.愚昧而腐朽的社会没有觉醒者、坚守理想者的生存空间。

辛亥革命给社会并没有带来实质性的变化(换汤不换药,报馆案风波);

旁观者的冷漠加剧了范爱农的悲剧命运。(生前受排斥,死后亦有族人争学费)

革命之所以未能成功的一个重要原因,即没有真正唤醒民众。革命为酩酊的民众所不理解,“众人皆醉,唯我独醒”的真正革命志士又为黑暗的社会现实所不容。范爱农的死可能是具有不满现实、不屈不挠而又无力改变现实的心志和性格的范爱农们的必然结果。

作业

1思考下面两个问题,任选其一。

除了开头所写的徐锡麟被杀事件,文章中还写到了一系列的政治事件。这些事件的叙述与表现范爱农有什么关系?

还涉及到辛亥革命后绍兴光复的情景,报馆案件的前前后后。鲁迅将范爱农放在这些政治事件的背景下,把个人的命运与时代风云紧密相连,深刻反映了范爱农反清爱国的思想和报国无门的痛苦,揭示了人物悲剧的社会根源。

文中多次描写范爱农喝酒的细节,请你简要分析作者为什么要写这一细节。

2找出文中不懂的语句或段落。

文中多次提到范爱农与酒,作者为什么要着重描写这一细节呢?

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。

到冬初,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

爱农做监学,还是那件布袍子,但不大喝酒了,也很少有工夫谈闲天。他办事,兼教书,实在勤快得可以。

爱农先是什么事也没得做,因为大家讨厌他。他很困难,但还喝酒,是朋友请他的。

他醉着,却偏要到船舷上去小解。大家劝阻他,也不听,自己说是不会掉下去的。但他掉下去了,虽然能浮水,却从此不起来。

1、酒是范爱农苦闷彷徨的影子(革命来之后范爱农就不喝酒了)

2、中国知识分子历来和酒有不解之缘,因为知识分子有一颗敏感的心灵,时时感受着空虚、苦闷和伤害,需要酒的平复,甚而“但愿长醉不愿醒”,是精神的一时解脱 默读全文,思考在你的眼中,范爱农是个什么样的人?找出你的依据

1外冷内热

2率直单纯

3清醒、成熟、冷静

4耿直、坦荡、爱憎分明

5对改造社会,为天下苍生谋福祉有极大热情

6对知己情深意重

7傲岸不屈

8有理想、有抱负

一个觉醒的知识分子

一位坚守理想的困顿者

一个悲剧人物

范爱农死于1912年7月,《范爱农》写于范爱农死后十四年,鲁迅写这篇散文的意图何在?这篇文章表达了作者怎样的感情?

1.怀念亡友,深深自责。

2有感于范爱农那种对理想的坚持,至死不悔,以此自勉。

3.痛心于愚昧黑暗的社会依旧不变,反思革命失败的教训。

4.在他身上鲁迅看到了那一代处于彷徨、苦海中的知识分子的身影,而这个身影又何尝不是自己真实的写照呢!,作者在这篇文章中悲悯所有被黑暗社会所吞噬的知识分子,同时也感伤自身的命运。

写作手法

欲扬先抑

诚于中而形于外

六、作业(任选其一)

1 钱理群先生在《与鲁迅相遇》一书中对鲁迅这样评价到:“带着极大的屈辱,竭诚奉献了一切,却被为之牺牲的年轻一代,以至整个社会无情地抛弃和放逐。”对此,很多人认为,这一评价也同样适用于范爱农,你对此怎么看?

2 阅读鲁迅的《在酒楼上》和《孤独者》,联系范爱农,写一篇小说评述小说主人公的文字。

参考资料:

《鲁迅悼范爱农诗考异》,《<朝花夕拾>小引》

范爱农

鲁迅

教学目标

1 了解本文写作背景,概括文章主要内容 。

2 理解并学习作者所运用的富有个性化的语言,以及细节刻画人物思想性格、揭示人物命运的方法,了解课文组材与剪裁的技巧。

3 领会作者深沉的悲哀之情以及对知识分子命运的关注,深入理解作者对革命和历史的思考。

鲁迅(1881~1936)现代伟大的文学家、思想家、革命家,原名周树人。鲁迅是他1918年发表《狂人日记》时开始使用的笔名。

主要作品有:

短篇小说集《呐喊》、《彷徨》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《且介亭杂文》等

1898年,18岁的鲁迅,到异地去寻求新的出路,开始接触物理、数学、化学等现代自然科学知识,并阅读外国文学与科学著作。特别是严复翻译的英国人赫胥黎的《天演论》,接受了自强、自立、自主的人生哲学,同时强烈地感受到在激烈竞争的世界里,处于落后地位的中华民族的危机。

1902年,鲁迅东渡日本,两年后怀着“科学救国”的梦想,进入仙台医学专门学校,遇到了藤野严九郎先生那样关心自己的老师,但也不时受到歧视;特别是有一次课堂里放映记录日俄战争的幻灯画片,看到一个替俄军当侦探的中国人被日本军队捉住杀头,旁边竟站着一群中国人在围观。鲁迅受到极大刺激,由此觉悟到医治精神上的麻木比医治身体上的病弱更为重要,改变中国第一要著是改变中国人的精神,而善于改变精神的当推文艺。 于是鲁迅决定弃医从文。他和朋友们热烈地讨论着:怎样才是理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?它的病根何在?并于1903年、1907年、1908年公开发表了第一批论文,提出了“立国”必先“立人”的思想,呼唤“精神界之战士”。

鲁迅于1909年回国后,一直在痛苦地思索,沉默了将近十年。

直到1918年五四运动前夕,才在朋友的鼓动下,提笔写了《狂人日记》,发表在《新青年》杂志上。这是中国第一篇现代白话小说。揭露中国封建社会的历史是一部“吃人”的历史,发出了“救救孩子”的呼声。小说发表后,引起了社会的极大震动,鲁迅一发不可收,连续写了多篇小说,后来编为《呐喊》《彷徨》两本小说集,分别于1923年和1926年出版。

在写作《呐喊》《彷徨》的同时,鲁迅还创作了散文集《朝花夕拾》(作于1926年,1928年出版)和散文诗《野草》(作于1924-1926年,1927年出版)。

鲁迅在进行小说、散文创作的同时,又在《新青年》等报刊杂志上发表杂文:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》等。

鲁迅在他生命的最后时刻,还奉献出了一本小说集《故事新编》。

1936年10月19日,这位本世纪中国与世界的文学大师,放下了手中的笔;这位思想的巨人,停止了思想。成千上万的普通人自动地来为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着三个字: “民族魂”

《朝花夕拾》

本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。前五篇写于北京,后五篇写于厦门。最初以《旧事重提》为总题目陆续发表于《莽原》半月刊上。一九二七年七月,鲁迅在广州重新加以编订,并添写《小引》和《后记》,改名《朝花夕拾》,于一九二八年九月由北京未名社初版。

这十篇散文,是“回忆的记事”,比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,生动了描绘了清末民初的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以至当时社会的重要艺术文献。这些篇章,文笔深沉隽永,是中国现代散文中的经典作品。

陈丹青说“他那篇《范爱农》,我不晓得读过多少遍,每次读,都会讨厌这个家伙,然后渐渐爱他,然后读到他死掉——尸体找到了,在河水中‘直立着’——心里难过起来。”。

范爱农是什么样的一个人,为什么先让人讨厌后让人爱,又让人难过呢? 预习检查:

1注音:

辟头( pī:同“劈” pì:开辟 bì:复辟)

一怔(zhèng zhēng :怔忪(zhōng)、怔仲:惊恐不安 )

钝滞( dùn )( zhì] )

揖让( yī ràng ) 军械( jūn xiè ) 拮据( jiéjū )

横暴(hèngbào 1.凶暴,不讲理;蛮~。强~。

2.?意外的,不寻常的:~财。~祸。~死。 héng与竖、纵、直相对的意思 )

船舷( xián ) 慷慨( kāng kǎi )

连累(lěi 1.连续,重叠,堆积:~计、日积月~、连篇~牍。

2.连及,连带:~及、牵~、拖~

léi 1重叠;接连成串 果实累累

2多余,不简洁 ~赘 )

绿林( lù lín ) 大圜( dà yuán ) 酩酊( mǐngdǐng )

?

2看拼音写汉字

suǒ ( 琐 )事 容光huàn( 焕 )发

hòu( 候)补 yōng( 雍 )容 轻miè( 蔑 )

xuān( 喧 )闹 zhàng( 账 )目

yá(衙 )门

3解释词语:

大抵:大概、大都

容光焕发:脸上光彩熠熠

钝滞:不灵活、笨拙

川资:路费、旅费、盘缠

愚不可及:原指人为了应付不利局面假装愚痴,以免祸患,为常人所不及。后用来形容人极端愚蠢。

拮据:缺少钱,境况窘迫

世故:1、处世经验 2、处事待人圆滑,不得罪人

酩酊: 形容大醉

绿林:指聚集山林反抗官府或抢劫财物的人们

写作背景

文章写于1926年11月18日。适值北伐战争节节胜利,南方的革命高潮正在蓬勃兴起。鲁迅先生从北平来到厦门,在厦门大学的小阁楼上,鲁迅写下了这篇怀念亡友范爱农的散文。鲁迅在写完该文章的第二日,因无法忍受厦大校长以及一些教员的排挤而离开厦大。第二年3月来到广州。

本文时代背景

在二十世纪初期,中国是一个半殖民地半封建社会,清政府软弱无能,帝国主义却在逐渐吞噬着中国。于是在1903、1904年期间,一些爱国人士先后组织了华兴会、光复会、日知会进行革命,来挽救中国。1905年,孙中山领导的兴中会联合以上会党成立同盟会,中国资产阶级民主革命运动走向了统一。 但是革命主要还要依靠各地的会党,没有联系群众。1907年6月,光复会领导人徐锡麟想以冒险的军事行动夺取安庆,刺杀安徽巡抚恩铭,结果徒以身殉。 在这样的背景下,我们的主人公范爱农,在鲁迅的笔下出场了。

朗读课文,完成下列任务。

1标出文中表现写作背景相关的内容,深入理解文章内容。

2根据文中所写事件完成下列表格。

默读课文,梳理范爱农一生的几个重要阶段:

清末参加革命

东渡日本求学

回乡教学糊口

辅助鲁迅监学

失业落魄寄食

游湖落水身亡

作业

1巩固字词知识。

2再次阅读,根据文章内容和注释,理顺范爱农的一生,写一篇名为《范爱农小传》的短文(400字以上,可查阅网络等其他资料)。

第一部分:朗读课文第一部分,思考问题:

1鲁迅和范爱农两个人为了什么发生争执?。

答:为要不要发电报,由谁来撰写电文发生争执间。

2初次相逢范爱农让鲁迅有何突出的感受?用一个字概括。这种感受从何而来?

答:冷。

细节描写:钝滞的声音。

外貌描写:眼球白多黑少[1],看人总像在渺视。

语言描写:“杀的杀掉了,死的死掉了,还发什么屁电报呢”。“何必推举呢?自然是主张发电的人啰……”

3他的“冷”的实质是什么呢?

答:正是由于他是徐锡麟的爱徒,较之他人感受到的悲愤更加强烈,对这个黑暗的现实和社会状况认识的更加深刻、理智,所以才深知几个学生撰写的区区一份电报对于当局统治者来说根本不存在任何影响,因此,正如他所说,这份电报写不写,由谁写根本就无关紧要,只不过是年轻人由于感情激愤的意气用事罢了。

[1]青白眼:乃典故,点出阮籍。

?

哀范君三章 (1912年)

鲁迅

(一)

风雨飘摇日,余怀范爱农。

华颠萎寥落,白眼看鸡虫。

世味秋荼苦,人间直道穷。

奈何三月别,竟尔失畸躬。

第二部分:朗读文章第二部分,思考下列问题。

两人从重逢之后就经常谈天,他们主要谈了些什么?作者为什么会不惜笔墨来写这两件事?

绣花鞋事件 让座风波

(1)初识这些同乡时仅凭自己看到的“绣花的弓鞋”和“雍容的揖让”两件事认为这群年轻人带着迂腐之气,因此瞧不起他们。在跟这些人有了深入的接触之后,他了解到了他们中很多人都充满了革命情怀和高尚的信仰,是真正的革命者。并且还有很多人为革命付出了鲜血甚至生命,因此,他为自己最初的以貌取人而感到惭愧。

(2)揭示了封建思想的根深蒂固,即使是革命者——范爱农、陈平伯、马宗汉等人也难逃其桎梏

第三部分:

作者主要写了报馆风波,与范爱农有什么关系?

同乡会争执: 报馆争执

双方:鲁迅和范爱农 鲁迅与少年、会计

内容:该不该发电报 该不该收钱

结果:范爱农退让 鲁迅退让

对比报馆风波和同乡会争执,鲁迅和范爱农都从对方身上看到了自己

1.报馆风波揭露了社会的冷酷,也就为范爱农的悲剧提供了社会背景。

2.报馆案风波是范爱农命运的转折点,因为报馆风波,鲁迅与范爱农分离,范爱农失去工作,让读者对爱农的命运有无限的担心,为他的死埋下伏笔。

3.为“同乡会争执”中范爱农的冷峻作解释。

第四部分

思考:范爱农有没有生还的可能(他的死是一种偶然还是必然?)

范爱农没有生还的可能,他的死是一种必然。

1.从文中范爱农每况愈下的生活推测,范爱农的结局注定是个悲剧。

豫才先生大鉴:晤经子渊,暨接陈子英函,知大驾已自南京回。听说南京一切措施与杭绍鲁卫,如此世界,实何生为,盖吾辈生成傲骨,未能随波逐流,惟死而已,端无生理。弟于旧历正月二十一日动身来杭,自知不善趋承,断无谋生机会,未能抛得西湖去,故来此小作句留耳。现因承蒙傅励臣函邀担任师校监学事,虽然允他,拟阳月抄返绍一看,为偷生计,如可共事,或暂任数月。

——选自范爱农写给鲁迅的信件

(三)

把酒论当世,先生小酒人。

大圜犹酩酊,微醉合沉沦。

此别成终古,从兹绝绪言。

故人云散尽,我亦等轻尘!

2.愚昧而腐朽的社会没有觉醒者、坚守理想者的生存空间。

辛亥革命给社会并没有带来实质性的变化(换汤不换药,报馆案风波);

旁观者的冷漠加剧了范爱农的悲剧命运。(生前受排斥,死后亦有族人争学费)

革命之所以未能成功的一个重要原因,即没有真正唤醒民众。革命为酩酊的民众所不理解,“众人皆醉,唯我独醒”的真正革命志士又为黑暗的社会现实所不容。范爱农的死可能是具有不满现实、不屈不挠而又无力改变现实的心志和性格的范爱农们的必然结果。

作业

1思考下面两个问题,任选其一。

除了开头所写的徐锡麟被杀事件,文章中还写到了一系列的政治事件。这些事件的叙述与表现范爱农有什么关系?

还涉及到辛亥革命后绍兴光复的情景,报馆案件的前前后后。鲁迅将范爱农放在这些政治事件的背景下,把个人的命运与时代风云紧密相连,深刻反映了范爱农反清爱国的思想和报国无门的痛苦,揭示了人物悲剧的社会根源。

文中多次描写范爱农喝酒的细节,请你简要分析作者为什么要写这一细节。

2找出文中不懂的语句或段落。

文中多次提到范爱农与酒,作者为什么要着重描写这一细节呢?

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。

到冬初,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

爱农做监学,还是那件布袍子,但不大喝酒了,也很少有工夫谈闲天。他办事,兼教书,实在勤快得可以。

爱农先是什么事也没得做,因为大家讨厌他。他很困难,但还喝酒,是朋友请他的。

他醉着,却偏要到船舷上去小解。大家劝阻他,也不听,自己说是不会掉下去的。但他掉下去了,虽然能浮水,却从此不起来。

1、酒是范爱农苦闷彷徨的影子(革命来之后范爱农就不喝酒了)

2、中国知识分子历来和酒有不解之缘,因为知识分子有一颗敏感的心灵,时时感受着空虚、苦闷和伤害,需要酒的平复,甚而“但愿长醉不愿醒”,是精神的一时解脱 默读全文,思考在你的眼中,范爱农是个什么样的人?找出你的依据

1外冷内热

2率直单纯

3清醒、成熟、冷静

4耿直、坦荡、爱憎分明

5对改造社会,为天下苍生谋福祉有极大热情

6对知己情深意重

7傲岸不屈

8有理想、有抱负

一个觉醒的知识分子

一位坚守理想的困顿者

一个悲剧人物

范爱农死于1912年7月,《范爱农》写于范爱农死后十四年,鲁迅写这篇散文的意图何在?这篇文章表达了作者怎样的感情?

1.怀念亡友,深深自责。

2有感于范爱农那种对理想的坚持,至死不悔,以此自勉。

3.痛心于愚昧黑暗的社会依旧不变,反思革命失败的教训。

4.在他身上鲁迅看到了那一代处于彷徨、苦海中的知识分子的身影,而这个身影又何尝不是自己真实的写照呢!,作者在这篇文章中悲悯所有被黑暗社会所吞噬的知识分子,同时也感伤自身的命运。

写作手法

欲扬先抑

诚于中而形于外

六、作业(任选其一)

1 钱理群先生在《与鲁迅相遇》一书中对鲁迅这样评价到:“带着极大的屈辱,竭诚奉献了一切,却被为之牺牲的年轻一代,以至整个社会无情地抛弃和放逐。”对此,很多人认为,这一评价也同样适用于范爱农,你对此怎么看?

2 阅读鲁迅的《在酒楼上》和《孤独者》,联系范爱农,写一篇小说评述小说主人公的文字。

参考资料:

《鲁迅悼范爱农诗考异》,《<朝花夕拾>小引》

同课章节目录