古诗词诵读《拟行路难(其四) 》教学设计(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《拟行路难(其四) 》教学设计(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-16 11:46:58 | ||

图片预览

文档简介

课题 《拟行路难(其四)》

学科 语文 学段 高中 年级 高二

教材 部编版选择性必修下

教学目标及教学重点、难点

1.有感情有节奏的诵读课文,把握诗歌大意。 2.通过分析诗歌的表达技巧,梳理诗歌情感起伏变化。 3.学会用知人论世去深入体会作者情感。 教学重点:有感情有节奏的诵读课文,把握诗歌大意。 教学难点:通过分析诗歌的表达技巧,梳理诗歌情感起伏变化。

核心素养

批判性思维:诗中鲍照对命运的不满和对社会现实的批判,鼓励学生发展批判性思维,学会从不同角度审视社会现象,形成独立思考的能力。 情感表达与共鸣:诗歌作为情感的载体,通过鲍照的真挚情感表达,可以培养学生理解和表达自身情感的能力,增强情感共鸣,丰富情感体验。 文学鉴赏:通过对这首诗的赏析,可以提高学生的文学鉴赏能力,学习如何分析诗歌的意象、语言、结构和情感,从而更好地理解诗歌的艺术魅力。 历史与文化意识:这首诗作为南朝时期的作品,反映了当时的社会风貌和文人心态。通过学习,可以培养学生对历史文化的兴趣和尊重,增强文化意识。 人生哲学与价值观:诗中鲍照对人生境遇的感慨和对命运的抗争,引导学生思考人生的意义和价值,形成积极向上的人生观和价值观。

教学方法和手段

1. 诵读法 音读:首先让学生正确、流利地朗读诗歌,注意语音、语调、重音和停顿。 意读:在理解诗歌内容的基础上,引导学生通过朗读传达出诗歌的情感和意境。 情读:通过模仿诗人的情感,让学生在朗读中融入个人的感情,增强情感表达。 2. 意象分析法 引导学生关注诗中的意象,如“泻水置平地”、“人生亦有命”等,分析这些意象所承载的情感和象征意义。 通过意象的串联,帮助学生构建诗歌的整体意境,深入理解诗人的内心世界。 3. 情境教学法 利用多媒体资源,如图片、音频、视频等,为学生创设一个与诗歌内容相关的情境,让学生在情境中感受诗歌的情感和意境。 结合诗人的生平背景和社会环境,介绍诗歌的创作背景,帮助学生更好地理解诗歌的内涵。 4. 小组讨论法 将学生分成小组,让他们围绕诗歌的主题、意象、情感等方面展开讨论,鼓励学生发表自己的观点和见解。 通过小组讨论,培养学生的合作精神和批判性思维,同时提高他们的口语表达能力。 5. 比较鉴赏法 将《拟行路难(其四)》与其他相关诗歌进行比较,如鲍照的其他作品、同时代其他诗人的作品等,让学生从中发现异同,深化对诗歌的理解。 通过比较鉴赏,培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

教学过程(表格描述)

教学 环节 主要教学活动 设置意图

创设 问题 情境 引入 新课 人生苦短,道路漫长。在每个人的生命旅程中,我们都可能遭遇各种挫折和困难,感叹命运的不公,人生的无常。今天,我们将要学习的鲍照的《拟行路难(其四)》,就是一首表达这种感慨的诗歌。在这首诗中,鲍照用他独特的笔触,描绘出了一幅人生行路的艰辛画卷,同时也展现了他坚韧不屈、积极向上的精神风貌。让我们一起走进这首诗的世界,感受那份来自历史深处的情感共鸣。 吸引学生兴趣

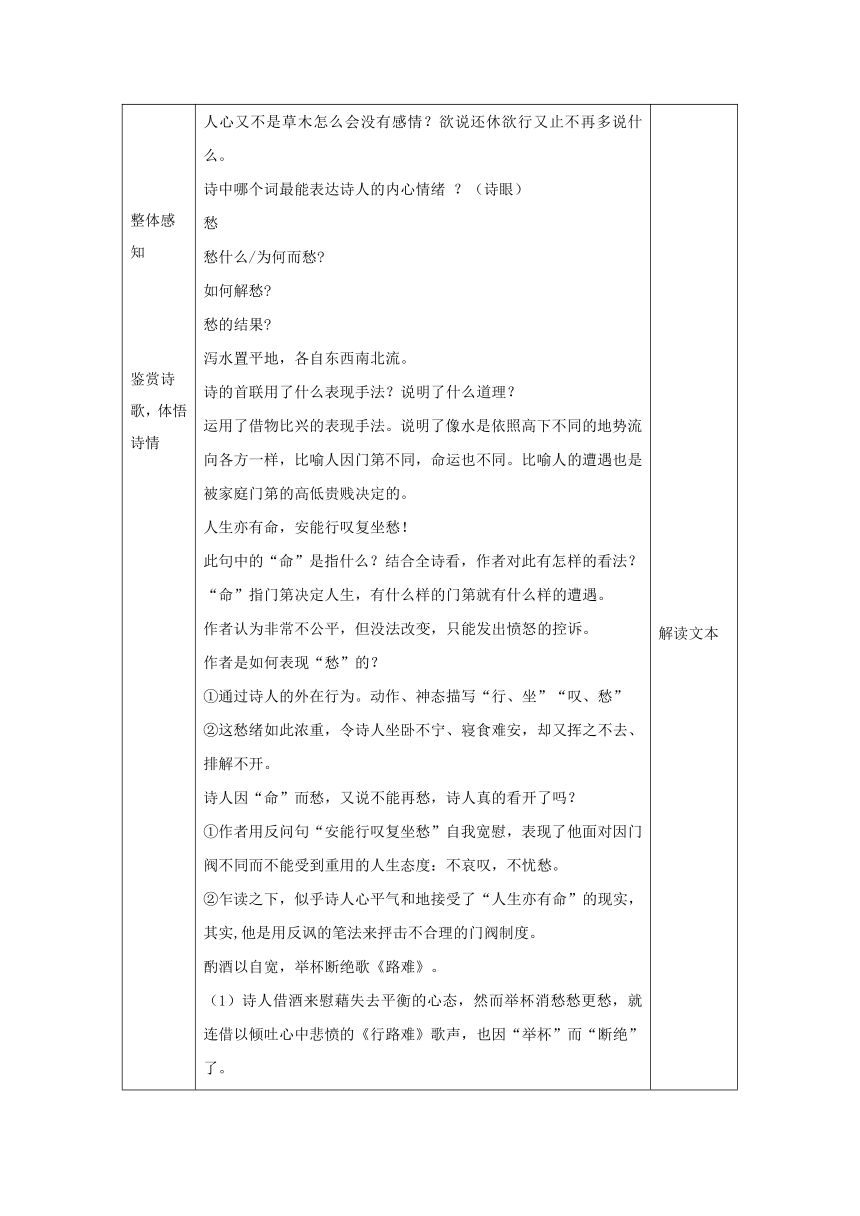

介绍作者 写作背景 知识链接 解读题目 读诗解意 整体感知 鉴赏诗歌,体悟诗情 艺术特色 比较阅读 素材积累 鲍照(约415—470),字明远,祖籍上党,后迁于东海(今山东郯tán城西南)。南朝宋文学家,与北周庾信并称“ 鲍庾 ”或“ 元嘉三大家”,他与谢灵运、颜延之并称为“南照北信 ”。其诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常表现慷慨不平的思想情感。 鲍照出身寒微,自称“家世贫贱”,是“负锸(chā)下农” 。二十多岁时,在临川王刘义庆门下,因献诗被赏识,擢为王国侍郎。以后担任过太学博士及县令等低级官职。最后任临海王刘子顼(xū)参军,在刘子顼举兵叛乱失败时,死于乱军中。世人因此称他为 鲍参军。有《鲍参军集》传世。尽管鲍照“才秀人微,取湮当代”(《诗品》语)。但他的文学作品的价值,却越来越受后人重视,有人甚至认为他是刘宋时代成就最高的作者。 杜甫说“清新庾开府,俊逸鲍参军” 岑参说“如逢祢处士,似见鲍参军” 杨巨源说“戚里旧知何驸马,诗家今得鲍参军” 陆龟蒙说“闲吟鲍照赋,更起屈平愁” 皎然说“鸟惊宪府客,人咏鲍家诗” 齐己说“风骚味薄谁相爱,欹枕常多梦鲍照” 李贺说“秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧” 门阀制度 南北朝时期,是门阀制度发展的顶峰。这是封建地主阶级特权的一种表现形式,最主要特征是按门第高下来选拔与任用官吏。门阀制度造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。严重阻塞了寒门之子的仕途之路。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。 “举秀才,不知书;察孝廉,父别居” 所谓门阀大族,是封建地主阶级特权发展到一定历史时期的一种表现形式。在三国两晋南北朝时期,门阀制度与当时的政治、经济和文化,都有密切的关系。东汉时期选士首先看族姓阀阅,所以门阀大族的子弟在察举、征辟中照例得到优先。当政的外戚、宦官都要同门阀大族联结、周旋。门阀大族在本州、本郡的势力更具有垄断性,实际上统治了这些州郡。 “行路难” 是乐府旧题,主要是抒发世路艰难和离别悲伤的感情。 有些学习汉魏乐府的作品的题前多冠一“代”或“拟”字。拟,摹仿。《行路难》,是乐府杂曲,本为汉代歌谣。 译文: 往平地上倒水,水会各自向不同方向流散。 人生是既定的,怎么能成天自怨自艾(走着叹息坐着发愁)。 喝酒来宽慰自己,因举杯饮酒而中断歌唱《行路难》。 人心又不是草木怎么会没有感情?欲说还休欲行又止不再多说什么。 诗中哪个词最能表达诗人的内心情绪 ?(诗眼) 愁 愁什么/为何而愁 如何解愁 愁的结果 泻水置平地,各自东西南北流。 诗的首联用了什么表现手法?说明了什么道理? 运用了借物比兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,比喻人因门第不同,命运也不同。比喻人的遭遇也是被家庭门第的高低贵贱决定的。 人生亦有命,安能行叹复坐愁! 此句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法? “命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。 作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。 作者是如何表现“愁”的? ①通过诗人的外在行为。动作、神态描写“行、坐”“叹、愁” ②这愁绪如此浓重,令诗人坐卧不宁、寝食难安,却又挥之不去、排解不开。 诗人因“命”而愁,又说不能再愁,诗人真的看开了吗? ①作者用反问句“安能行叹复坐愁”自我宽慰,表现了他面对因门阀不同而不能受到重用的人生态度:不哀叹,不忧愁。 ②乍读之下,似乎诗人心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,其实,他是用反讽的笔法来抨击不合理的门阀制度。 酌酒以自宽,举杯断绝歌《路难》。 (1)诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。 (2)颈联:运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人借酒浇愁反而悲怆难抑的形象。 (3)“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境 对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。 (4)在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。 心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言。 “不敢言”三字蕴藏着无穷的含义,表明诗人所悲、所感、所愤激的并非寻常小事。 “岂无感”越是激昂 “不敢言”的痛苦就越深沉 最后两句构成鲜明的对照,将诗人内心悲愤难忍、起伏跌宕的情绪淋漓尽致的表达出来。 总结诗人所表达的情感。 后四句中,作者借助哪些方式来排解“愁”情? ①“酌酒”。酌酒原为排遣愁绪,然而满怀郁结的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,种种不平在心头激荡。 ②歌唱《行路难》。诗人趁着酒意击节高歌,唱起了悲怆的《行路难》,欲将一腔悲愤倾泻而出。但是因为太过悲痛,连歌也唱不下去了。只能再举杯酌酒消愁,结果只能是愁更愁。诗人借酌酒和歌唱《行路难》来排解愁情,依旧愁更愁,可以说是“愁之解”,无可排解、压抑郁闷。 ③怒吼“心非木石岂无感”。诗人情感郁积到极点,不禁悲愤地大吼一声:心非木石岂无感。由前面“安能行叹复坐愁”的心有不平,想排解愁情,到如今的怒吼 “心非木石岂无感”,怒火填膺,忍无可忍。可谓是“愁之怒”,忍无可忍的愤激之语。诗人在诗歌最后发出“吞声踯躅不敢言”的无奈,情感急转直下,隐忍吞声,可谓是“愁之忍”,极度痛苦和矛盾,还有无奈。 全诗突出一个“愁”字。所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”。 抨击不平(认命)、悲愤难平(不认命)、无奈徘徊(认命) 全诗塑造了一位怎样的诗人形象? ①出身寒微,在门阀制度重压下的怀才不遇; ②不满现实,却只能自抑悲愤,无奈屈从。 诗人表现自己的愁情,运用了哪些手法? 1.比兴。一二句用比兴手法,说明了像水是依照高低不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的,即“门第决定命运”。 直抒胸臆。三四句作者直接发出“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”的反问,说明自己出身寒门,命中注定忧愁的现实。 2.细节描写。五六句运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。 3.对比。七八句运用对比手法,第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。 造成作诗人不幸人生的原因是什么?作品反映的只是个人的悲剧吗? 诗人不幸源于罪恶的门阀制度。寒族士人普遍在政治上遭受到不公平待遇,诗歌中所表现出的怀才不遇的苦闷和愤激,决不仅仅是鲍照的个人牢骚和私愤,而是具有深广的社会意义和强烈的批判精神。 ①语言质朴。近乎口语,明白晓畅。 ②音律独特。一与三、二与四分别押韵,错落有致。 ③情感上直抒胸臆,以真情动人。诗人信手拈来泻水流淌这一自然现象作为比兴,引出对社会人生的无限感慨。 鲍照《拟行路难》 读意象 愁 读诗中的诗人 满腹愁绪,无处宣泄 读现实中的诗人 怀才不遇 读时代 魏晋的门阀制度压制了人才 李白《行路难》 读意象 愁、失意 读诗中的诗人 满腹愁绪,但潇洒自如,乐观积极 读现实中的诗人 怀才不遇 读时代 唐代开明的思想和繁盛让人充满希望 个人与时代:青春逢盛世,奋斗正当时! 个人的命运与所处的时代息息相关,千百年来,多少文人雅士,“才秀”而“人微”,有才而无望,“英雄无用武之地”。“冯唐易老,李广难封”,这是千古的悲怆。值得庆幸的是,我们生在了一个可以自由施展才华的大好时代。“只患己之不能,不患人之不己知”。我们要做的,就是努力使自己成为一个“德美才秀”的人,我们的时代,是可以大有作为的! 知人论世 解读文本

课堂检测 1.下列说法中有误的一项是( ) A.鲍照,字明远,唐代著名诗人。鲍诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常常表现慷慨不平的思想情感。 B.《行路难》是乐府杂曲,本为汉代歌谣,晋人袁山松改变其音调,制造新词,流行一时。 C.这首“泻水置平地”是鲍照《拟行路难》中的第四首,抒写诗人在门阀制度重压下深感世路艰难从而激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。 D.《拟行路难(其四)》起首两句作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。 【答案】A 【解析】此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。本题中,A项,鲍照为南朝诗人。 2.对《拟行路难(其四)》的理解和分析,不正确的一项是( ) A.《拟行路难(其四)》抒写诗人在门阀制度的重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。 B.作者运用比兴手法,那流向“东西南北”的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱的人。“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。 C.诗人并没有直面人间的不平,而是首先以“人生亦有命”的宿命论观点,来解释社会与人生的错位现象,并渴望借此从“行叹复坐愁”的苦闷之中求得解脱。 D.“吞声踯躅不敢言。”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。因为诗人即使大声呼吁,也于事无补。 【答案】D 【解析】本题考查学生对诗词综合赏析能力。D项,错在“因为诗人即使大声呼吁,也于事无补”这个地方。选项对原因的分析错误。诗人“吞声”“踯躅”其实是因为社会政治的黑暗。社会现实对于寒微士人的压迫,已经到了让诗人敢怒而不敢言、徘徊难进的地步了。 3.下列诗句没有包含“衬托”技巧的一项是( ) A.后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。(白居易《长恨歌》) B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白《行路难》) C.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。[鲍照《拟行路难(其四)》] D.车舟载离别,行止犹自由。今日舟与车,并力生离愁。[黄遵宪《今别离(其一)》] 【答案】B 【解析】A项,用后宫三千佳丽的失宠来衬托杨贵妃的得宠;C项,用木石的无感来衬托人心的有感;D项,用古代的送别之情衬托今日的送别之情。 4.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《拟行路难(其四)》中,“ , ”两句运用比兴手法,写出了人因门第不同而命运不同的可悲现实。 (2)《拟行路难(其四)》中,诗人没有直接抨击不合理的门阀制度,而是以“ , ?”来安慰自己,期望从苦闷中求得解脱。 (3)鲍照在《拟行路难(其四)》中写备感压抑、满腹痛苦不能言的名句是:“ ? 。” 【答案】(1)泻水置平地 各自东西南北流 (2)人生亦有命 安能行叹复坐愁 (3)心非木石岂无感 吞声踯躅不敢言 【解析】本题主要考查默写常见的名句名篇的能力。此类试题解答时,默写要注意字形,而字形和字义分不开,学生应借助字义来识别字形。本题是情景默写,作答时注意认真审题,选准所填语句,注意重点字的写法。比如“泻、坐、岂、踯、躅”等字。 当堂巩固

作业 完成《拟行路难(其四)》同步练习题。 强化理解

课堂 总结 本文写诗人在门阀制度重压下的怀才不遇,抒发愁苦的感叹,表达了深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。 归纳主旨

板书设计

《拟行路难(其四)》 抨击不平(认命)——悲愤难平(不认命)——无奈徘徊(认命)

学科 语文 学段 高中 年级 高二

教材 部编版选择性必修下

教学目标及教学重点、难点

1.有感情有节奏的诵读课文,把握诗歌大意。 2.通过分析诗歌的表达技巧,梳理诗歌情感起伏变化。 3.学会用知人论世去深入体会作者情感。 教学重点:有感情有节奏的诵读课文,把握诗歌大意。 教学难点:通过分析诗歌的表达技巧,梳理诗歌情感起伏变化。

核心素养

批判性思维:诗中鲍照对命运的不满和对社会现实的批判,鼓励学生发展批判性思维,学会从不同角度审视社会现象,形成独立思考的能力。 情感表达与共鸣:诗歌作为情感的载体,通过鲍照的真挚情感表达,可以培养学生理解和表达自身情感的能力,增强情感共鸣,丰富情感体验。 文学鉴赏:通过对这首诗的赏析,可以提高学生的文学鉴赏能力,学习如何分析诗歌的意象、语言、结构和情感,从而更好地理解诗歌的艺术魅力。 历史与文化意识:这首诗作为南朝时期的作品,反映了当时的社会风貌和文人心态。通过学习,可以培养学生对历史文化的兴趣和尊重,增强文化意识。 人生哲学与价值观:诗中鲍照对人生境遇的感慨和对命运的抗争,引导学生思考人生的意义和价值,形成积极向上的人生观和价值观。

教学方法和手段

1. 诵读法 音读:首先让学生正确、流利地朗读诗歌,注意语音、语调、重音和停顿。 意读:在理解诗歌内容的基础上,引导学生通过朗读传达出诗歌的情感和意境。 情读:通过模仿诗人的情感,让学生在朗读中融入个人的感情,增强情感表达。 2. 意象分析法 引导学生关注诗中的意象,如“泻水置平地”、“人生亦有命”等,分析这些意象所承载的情感和象征意义。 通过意象的串联,帮助学生构建诗歌的整体意境,深入理解诗人的内心世界。 3. 情境教学法 利用多媒体资源,如图片、音频、视频等,为学生创设一个与诗歌内容相关的情境,让学生在情境中感受诗歌的情感和意境。 结合诗人的生平背景和社会环境,介绍诗歌的创作背景,帮助学生更好地理解诗歌的内涵。 4. 小组讨论法 将学生分成小组,让他们围绕诗歌的主题、意象、情感等方面展开讨论,鼓励学生发表自己的观点和见解。 通过小组讨论,培养学生的合作精神和批判性思维,同时提高他们的口语表达能力。 5. 比较鉴赏法 将《拟行路难(其四)》与其他相关诗歌进行比较,如鲍照的其他作品、同时代其他诗人的作品等,让学生从中发现异同,深化对诗歌的理解。 通过比较鉴赏,培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

教学过程(表格描述)

教学 环节 主要教学活动 设置意图

创设 问题 情境 引入 新课 人生苦短,道路漫长。在每个人的生命旅程中,我们都可能遭遇各种挫折和困难,感叹命运的不公,人生的无常。今天,我们将要学习的鲍照的《拟行路难(其四)》,就是一首表达这种感慨的诗歌。在这首诗中,鲍照用他独特的笔触,描绘出了一幅人生行路的艰辛画卷,同时也展现了他坚韧不屈、积极向上的精神风貌。让我们一起走进这首诗的世界,感受那份来自历史深处的情感共鸣。 吸引学生兴趣

介绍作者 写作背景 知识链接 解读题目 读诗解意 整体感知 鉴赏诗歌,体悟诗情 艺术特色 比较阅读 素材积累 鲍照(约415—470),字明远,祖籍上党,后迁于东海(今山东郯tán城西南)。南朝宋文学家,与北周庾信并称“ 鲍庾 ”或“ 元嘉三大家”,他与谢灵运、颜延之并称为“南照北信 ”。其诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常表现慷慨不平的思想情感。 鲍照出身寒微,自称“家世贫贱”,是“负锸(chā)下农” 。二十多岁时,在临川王刘义庆门下,因献诗被赏识,擢为王国侍郎。以后担任过太学博士及县令等低级官职。最后任临海王刘子顼(xū)参军,在刘子顼举兵叛乱失败时,死于乱军中。世人因此称他为 鲍参军。有《鲍参军集》传世。尽管鲍照“才秀人微,取湮当代”(《诗品》语)。但他的文学作品的价值,却越来越受后人重视,有人甚至认为他是刘宋时代成就最高的作者。 杜甫说“清新庾开府,俊逸鲍参军” 岑参说“如逢祢处士,似见鲍参军” 杨巨源说“戚里旧知何驸马,诗家今得鲍参军” 陆龟蒙说“闲吟鲍照赋,更起屈平愁” 皎然说“鸟惊宪府客,人咏鲍家诗” 齐己说“风骚味薄谁相爱,欹枕常多梦鲍照” 李贺说“秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧” 门阀制度 南北朝时期,是门阀制度发展的顶峰。这是封建地主阶级特权的一种表现形式,最主要特征是按门第高下来选拔与任用官吏。门阀制度造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。严重阻塞了寒门之子的仕途之路。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。 “举秀才,不知书;察孝廉,父别居” 所谓门阀大族,是封建地主阶级特权发展到一定历史时期的一种表现形式。在三国两晋南北朝时期,门阀制度与当时的政治、经济和文化,都有密切的关系。东汉时期选士首先看族姓阀阅,所以门阀大族的子弟在察举、征辟中照例得到优先。当政的外戚、宦官都要同门阀大族联结、周旋。门阀大族在本州、本郡的势力更具有垄断性,实际上统治了这些州郡。 “行路难” 是乐府旧题,主要是抒发世路艰难和离别悲伤的感情。 有些学习汉魏乐府的作品的题前多冠一“代”或“拟”字。拟,摹仿。《行路难》,是乐府杂曲,本为汉代歌谣。 译文: 往平地上倒水,水会各自向不同方向流散。 人生是既定的,怎么能成天自怨自艾(走着叹息坐着发愁)。 喝酒来宽慰自己,因举杯饮酒而中断歌唱《行路难》。 人心又不是草木怎么会没有感情?欲说还休欲行又止不再多说什么。 诗中哪个词最能表达诗人的内心情绪 ?(诗眼) 愁 愁什么/为何而愁 如何解愁 愁的结果 泻水置平地,各自东西南北流。 诗的首联用了什么表现手法?说明了什么道理? 运用了借物比兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,比喻人因门第不同,命运也不同。比喻人的遭遇也是被家庭门第的高低贵贱决定的。 人生亦有命,安能行叹复坐愁! 此句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法? “命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。 作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。 作者是如何表现“愁”的? ①通过诗人的外在行为。动作、神态描写“行、坐”“叹、愁” ②这愁绪如此浓重,令诗人坐卧不宁、寝食难安,却又挥之不去、排解不开。 诗人因“命”而愁,又说不能再愁,诗人真的看开了吗? ①作者用反问句“安能行叹复坐愁”自我宽慰,表现了他面对因门阀不同而不能受到重用的人生态度:不哀叹,不忧愁。 ②乍读之下,似乎诗人心平气和地接受了“人生亦有命”的现实,其实,他是用反讽的笔法来抨击不合理的门阀制度。 酌酒以自宽,举杯断绝歌《路难》。 (1)诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。 (2)颈联:运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人借酒浇愁反而悲怆难抑的形象。 (3)“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境 对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。 (4)在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。 心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言。 “不敢言”三字蕴藏着无穷的含义,表明诗人所悲、所感、所愤激的并非寻常小事。 “岂无感”越是激昂 “不敢言”的痛苦就越深沉 最后两句构成鲜明的对照,将诗人内心悲愤难忍、起伏跌宕的情绪淋漓尽致的表达出来。 总结诗人所表达的情感。 后四句中,作者借助哪些方式来排解“愁”情? ①“酌酒”。酌酒原为排遣愁绪,然而满怀郁结的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,种种不平在心头激荡。 ②歌唱《行路难》。诗人趁着酒意击节高歌,唱起了悲怆的《行路难》,欲将一腔悲愤倾泻而出。但是因为太过悲痛,连歌也唱不下去了。只能再举杯酌酒消愁,结果只能是愁更愁。诗人借酌酒和歌唱《行路难》来排解愁情,依旧愁更愁,可以说是“愁之解”,无可排解、压抑郁闷。 ③怒吼“心非木石岂无感”。诗人情感郁积到极点,不禁悲愤地大吼一声:心非木石岂无感。由前面“安能行叹复坐愁”的心有不平,想排解愁情,到如今的怒吼 “心非木石岂无感”,怒火填膺,忍无可忍。可谓是“愁之怒”,忍无可忍的愤激之语。诗人在诗歌最后发出“吞声踯躅不敢言”的无奈,情感急转直下,隐忍吞声,可谓是“愁之忍”,极度痛苦和矛盾,还有无奈。 全诗突出一个“愁”字。所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”。 抨击不平(认命)、悲愤难平(不认命)、无奈徘徊(认命) 全诗塑造了一位怎样的诗人形象? ①出身寒微,在门阀制度重压下的怀才不遇; ②不满现实,却只能自抑悲愤,无奈屈从。 诗人表现自己的愁情,运用了哪些手法? 1.比兴。一二句用比兴手法,说明了像水是依照高低不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的,即“门第决定命运”。 直抒胸臆。三四句作者直接发出“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”的反问,说明自己出身寒门,命中注定忧愁的现实。 2.细节描写。五六句运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。 3.对比。七八句运用对比手法,第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。 造成作诗人不幸人生的原因是什么?作品反映的只是个人的悲剧吗? 诗人不幸源于罪恶的门阀制度。寒族士人普遍在政治上遭受到不公平待遇,诗歌中所表现出的怀才不遇的苦闷和愤激,决不仅仅是鲍照的个人牢骚和私愤,而是具有深广的社会意义和强烈的批判精神。 ①语言质朴。近乎口语,明白晓畅。 ②音律独特。一与三、二与四分别押韵,错落有致。 ③情感上直抒胸臆,以真情动人。诗人信手拈来泻水流淌这一自然现象作为比兴,引出对社会人生的无限感慨。 鲍照《拟行路难》 读意象 愁 读诗中的诗人 满腹愁绪,无处宣泄 读现实中的诗人 怀才不遇 读时代 魏晋的门阀制度压制了人才 李白《行路难》 读意象 愁、失意 读诗中的诗人 满腹愁绪,但潇洒自如,乐观积极 读现实中的诗人 怀才不遇 读时代 唐代开明的思想和繁盛让人充满希望 个人与时代:青春逢盛世,奋斗正当时! 个人的命运与所处的时代息息相关,千百年来,多少文人雅士,“才秀”而“人微”,有才而无望,“英雄无用武之地”。“冯唐易老,李广难封”,这是千古的悲怆。值得庆幸的是,我们生在了一个可以自由施展才华的大好时代。“只患己之不能,不患人之不己知”。我们要做的,就是努力使自己成为一个“德美才秀”的人,我们的时代,是可以大有作为的! 知人论世 解读文本

课堂检测 1.下列说法中有误的一项是( ) A.鲍照,字明远,唐代著名诗人。鲍诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常常表现慷慨不平的思想情感。 B.《行路难》是乐府杂曲,本为汉代歌谣,晋人袁山松改变其音调,制造新词,流行一时。 C.这首“泻水置平地”是鲍照《拟行路难》中的第四首,抒写诗人在门阀制度重压下深感世路艰难从而激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。 D.《拟行路难(其四)》起首两句作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。 【答案】A 【解析】此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。本题中,A项,鲍照为南朝诗人。 2.对《拟行路难(其四)》的理解和分析,不正确的一项是( ) A.《拟行路难(其四)》抒写诗人在门阀制度的重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。 B.作者运用比兴手法,那流向“东西南北”的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱的人。“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。 C.诗人并没有直面人间的不平,而是首先以“人生亦有命”的宿命论观点,来解释社会与人生的错位现象,并渴望借此从“行叹复坐愁”的苦闷之中求得解脱。 D.“吞声踯躅不敢言。”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。因为诗人即使大声呼吁,也于事无补。 【答案】D 【解析】本题考查学生对诗词综合赏析能力。D项,错在“因为诗人即使大声呼吁,也于事无补”这个地方。选项对原因的分析错误。诗人“吞声”“踯躅”其实是因为社会政治的黑暗。社会现实对于寒微士人的压迫,已经到了让诗人敢怒而不敢言、徘徊难进的地步了。 3.下列诗句没有包含“衬托”技巧的一项是( ) A.后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。(白居易《长恨歌》) B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。(李白《行路难》) C.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。[鲍照《拟行路难(其四)》] D.车舟载离别,行止犹自由。今日舟与车,并力生离愁。[黄遵宪《今别离(其一)》] 【答案】B 【解析】A项,用后宫三千佳丽的失宠来衬托杨贵妃的得宠;C项,用木石的无感来衬托人心的有感;D项,用古代的送别之情衬托今日的送别之情。 4.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)《拟行路难(其四)》中,“ , ”两句运用比兴手法,写出了人因门第不同而命运不同的可悲现实。 (2)《拟行路难(其四)》中,诗人没有直接抨击不合理的门阀制度,而是以“ , ?”来安慰自己,期望从苦闷中求得解脱。 (3)鲍照在《拟行路难(其四)》中写备感压抑、满腹痛苦不能言的名句是:“ ? 。” 【答案】(1)泻水置平地 各自东西南北流 (2)人生亦有命 安能行叹复坐愁 (3)心非木石岂无感 吞声踯躅不敢言 【解析】本题主要考查默写常见的名句名篇的能力。此类试题解答时,默写要注意字形,而字形和字义分不开,学生应借助字义来识别字形。本题是情景默写,作答时注意认真审题,选准所填语句,注意重点字的写法。比如“泻、坐、岂、踯、躅”等字。 当堂巩固

作业 完成《拟行路难(其四)》同步练习题。 强化理解

课堂 总结 本文写诗人在门阀制度重压下的怀才不遇,抒发愁苦的感叹,表达了深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。 归纳主旨

板书设计

《拟行路难(其四)》 抨击不平(认命)——悲愤难平(不认命)——无奈徘徊(认命)