古诗词诵读《客至》课件(共17张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《客至》课件(共17张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-16 16:37:40 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

温故知新

杜甫,字 ,自号 。河南巩县人。他是我国古代著名的 诗人。代表作是“ 真实反映了唐朝由盛而衰的历史和老百姓的疾苦,因而被称为 ,他与李白齐名,并称“ ”,被人誉“ ”。作品风格以 为主。

少陵野老

子美

现实主义

三吏”、“三别”

诗史

诗圣

李杜

沉郁顿挫

杜甫

客至

1.反复诵读本诗,理解诗歌内容。

2.从杜甫、崔明府等多位人物视角探究诗歌的丰富意蕴。

3.鉴赏并拟写《客至》一句话微评论。

4.理解作者在特定时代背景下的生命姿态,并有所感悟。

学习目标

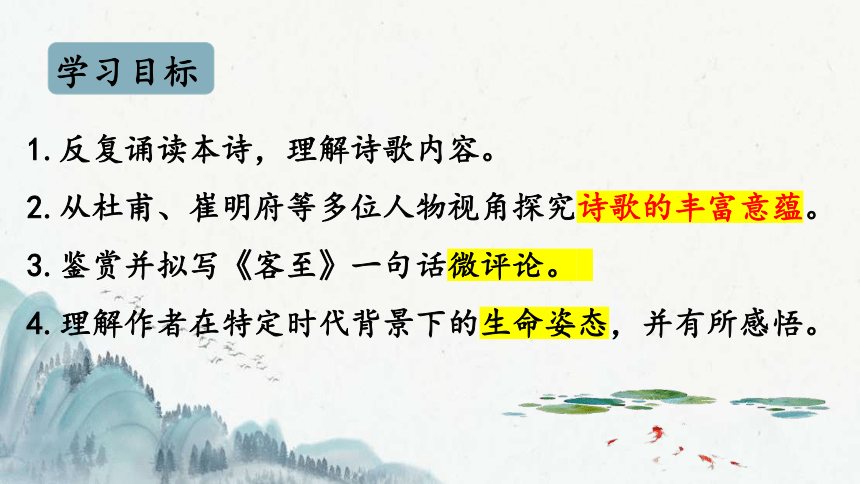

写作背景

天宝中四年(公元755年)安史之乱爆发,杜甫身处战乱之中。公元前759年,杜甫因为无法忍受官场的污浊,愤而辞官。为了躲避安史之乱,他带着家小向西流转来到成都。因为贫寒,全家人一开始只能借宿于一座古寺中,第二年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔修建了一座草堂,暂时定居。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活,比较安定,充满了生活乐趣。“好雨知时节,当春乃发生。”“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”

761年春天,好友崔明府到访草堂,50岁的杜甫欣喜之余写下了这首欢快明丽的待客诗《客至》。

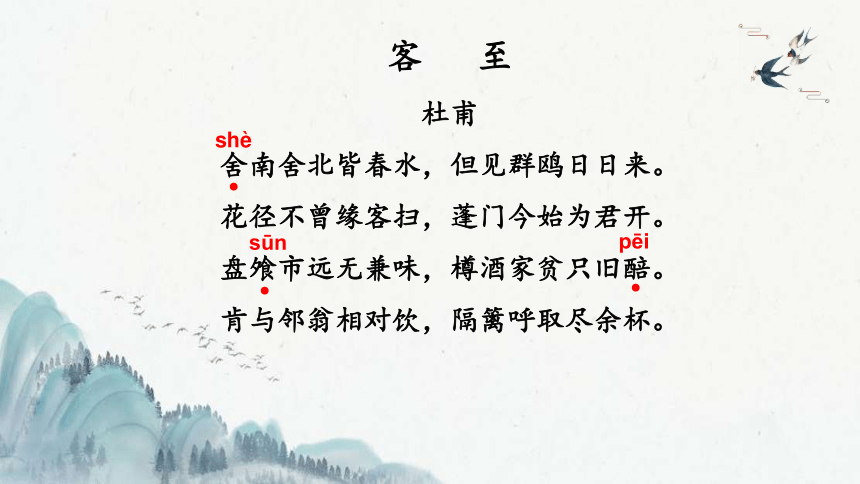

客 至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

shè

sūn

pēi

.

.

.

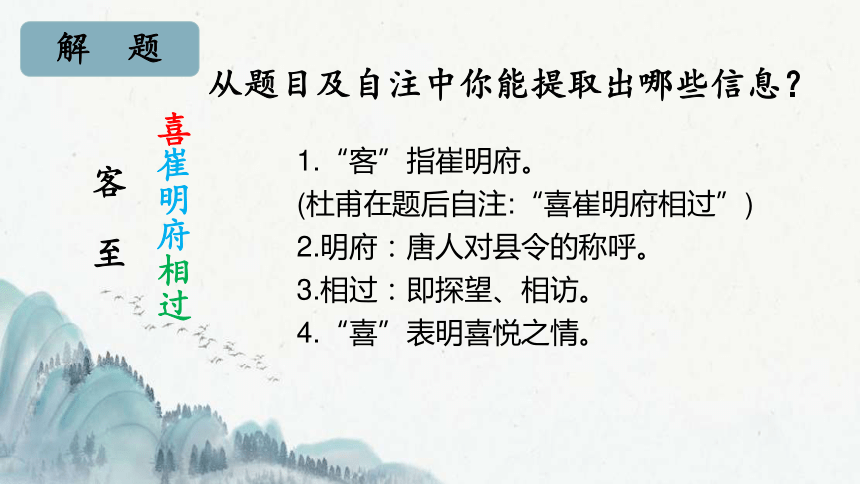

解 题

喜崔明府相过

客 至

从题目及自注中你能提取出哪些信息?

1.“客”指崔明府。

(杜甫在题后自注:“喜崔明府相过”)

2.明府:唐人对县令的称呼。

3.相过:即探望、相访。

4.“喜”表明喜悦之情。

请以第一人称“我”(杜甫)叙述诗歌内容:

草堂的南北绿水环绕、春意荡漾,只见群欧日日结对飞来。长满花草的庭院小路没有因为迎客而打扫,草门也不曾为客开过。今天我打扫花径,敞开大门,为了迎接你的到来。我家因离集市太远,盘中没好菜肴,又因家境贫寒只有陈酒浊酒招待。如肯与邻家老翁举杯一起对饮,那我就隔着篱笆将他唤来,与我们一同畅饮。

情境任务:

《客至》这首诗中有三个人物:杜甫、崔明府、邻翁。学习诗歌,请你从三个人物视角探究诗歌的丰富意蕴,并拟写《客至》微评论。

活动一:分析——人物之关系

找一找。杜甫和崔明府的关系究竟如何?请在诗歌中找出依据,并选择一联进行分享。

杜甫和邻翁关系又如何?

知己之交,君子之交

关系和睦

活动二:比较——两人看草堂

说一说。崔明府眼里的草堂环境和杜甫眼里的草堂环境一样吗?说一说你的发现。

公元前759年,杜甫因为无法忍受官场的污浊,愤而辞官。为了躲避安史之乱,他带着家小向西流转来到成都。因为贫寒,一开始,全家人只能借宿于一座古寺中,第二年春天,杜甫在各方亲友的接济下,在成都西郊的浣花溪畔修建了一座茅屋,这就是“杜甫草堂”,761年春天,好友崔明府到访草堂,50岁的杜甫欣喜之余写下了一首诗《客至。》

草堂简陋,茅屋飘摇,但可供乱世歇脚。

——余光中

客 至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

shè

sūn

pēi

.

.

.

活动三:探究——两人看杜甫

想一想。崔明府来到草堂,不仅是为了看看草堂,更是要看看好朋友杜甫。你觉得崔明府会看到一个怎样的杜甫?小组交流讨论。

活动三:探究——两人看杜甫

想一想。邻翁作为友邻,他可以每日隔篱看到杜甫。你觉得邻翁会看到一个怎样的杜甫?

《狂夫》:厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

《江村》:老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

活动四:表达——你来看《客至》

写一写。请你根据诗歌内容及课上所学,为《客至》拟写一句话微评论。

提示:一句话微评论,即用一句话表达看法。一语道破,一句成文,言简意明,针对性强,含金量高。

作业:

背诵《客至》

温故知新

杜甫,字 ,自号 。河南巩县人。他是我国古代著名的 诗人。代表作是“ 真实反映了唐朝由盛而衰的历史和老百姓的疾苦,因而被称为 ,他与李白齐名,并称“ ”,被人誉“ ”。作品风格以 为主。

少陵野老

子美

现实主义

三吏”、“三别”

诗史

诗圣

李杜

沉郁顿挫

杜甫

客至

1.反复诵读本诗,理解诗歌内容。

2.从杜甫、崔明府等多位人物视角探究诗歌的丰富意蕴。

3.鉴赏并拟写《客至》一句话微评论。

4.理解作者在特定时代背景下的生命姿态,并有所感悟。

学习目标

写作背景

天宝中四年(公元755年)安史之乱爆发,杜甫身处战乱之中。公元前759年,杜甫因为无法忍受官场的污浊,愤而辞官。为了躲避安史之乱,他带着家小向西流转来到成都。因为贫寒,全家人一开始只能借宿于一座古寺中,第二年(760年)春天,杜甫在友人严武的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔修建了一座草堂,暂时定居。因为有友人的接济,杜甫一家人的生活,比较安定,充满了生活乐趣。“好雨知时节,当春乃发生。”“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”

761年春天,好友崔明府到访草堂,50岁的杜甫欣喜之余写下了这首欢快明丽的待客诗《客至》。

客 至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

shè

sūn

pēi

.

.

.

解 题

喜崔明府相过

客 至

从题目及自注中你能提取出哪些信息?

1.“客”指崔明府。

(杜甫在题后自注:“喜崔明府相过”)

2.明府:唐人对县令的称呼。

3.相过:即探望、相访。

4.“喜”表明喜悦之情。

请以第一人称“我”(杜甫)叙述诗歌内容:

草堂的南北绿水环绕、春意荡漾,只见群欧日日结对飞来。长满花草的庭院小路没有因为迎客而打扫,草门也不曾为客开过。今天我打扫花径,敞开大门,为了迎接你的到来。我家因离集市太远,盘中没好菜肴,又因家境贫寒只有陈酒浊酒招待。如肯与邻家老翁举杯一起对饮,那我就隔着篱笆将他唤来,与我们一同畅饮。

情境任务:

《客至》这首诗中有三个人物:杜甫、崔明府、邻翁。学习诗歌,请你从三个人物视角探究诗歌的丰富意蕴,并拟写《客至》微评论。

活动一:分析——人物之关系

找一找。杜甫和崔明府的关系究竟如何?请在诗歌中找出依据,并选择一联进行分享。

杜甫和邻翁关系又如何?

知己之交,君子之交

关系和睦

活动二:比较——两人看草堂

说一说。崔明府眼里的草堂环境和杜甫眼里的草堂环境一样吗?说一说你的发现。

公元前759年,杜甫因为无法忍受官场的污浊,愤而辞官。为了躲避安史之乱,他带着家小向西流转来到成都。因为贫寒,一开始,全家人只能借宿于一座古寺中,第二年春天,杜甫在各方亲友的接济下,在成都西郊的浣花溪畔修建了一座茅屋,这就是“杜甫草堂”,761年春天,好友崔明府到访草堂,50岁的杜甫欣喜之余写下了一首诗《客至。》

草堂简陋,茅屋飘摇,但可供乱世歇脚。

——余光中

客 至

杜甫

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

shè

sūn

pēi

.

.

.

活动三:探究——两人看杜甫

想一想。崔明府来到草堂,不仅是为了看看草堂,更是要看看好朋友杜甫。你觉得崔明府会看到一个怎样的杜甫?小组交流讨论。

活动三:探究——两人看杜甫

想一想。邻翁作为友邻,他可以每日隔篱看到杜甫。你觉得邻翁会看到一个怎样的杜甫?

《狂夫》:厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

《江村》:老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

活动四:表达——你来看《客至》

写一写。请你根据诗歌内容及课上所学,为《客至》拟写一句话微评论。

提示:一句话微评论,即用一句话表达看法。一语道破,一句成文,言简意明,针对性强,含金量高。

作业:

背诵《客至》