内蒙古鄂尔多斯康巴什新区第二中学人教版九年级语文上册课件:古诗阅读-浣溪沙(共10张PPT)

文档属性

| 名称 | 内蒙古鄂尔多斯康巴什新区第二中学人教版九年级语文上册课件:古诗阅读-浣溪沙(共10张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件10张PPT。浣溪沙

苏轼苏轼字号、三苏、唐宋八大家、苏黄、苏辛

苏轼,宋代文学家。字子瞻,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。卒谥文忠。

学识渊博,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。

词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。

嘉祐(宋仁宗年号,1056~1063)进士。曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。多惠政。写作背景这首词是苏轼43岁在徐州(今属江苏)任太守时所作。

北宋元丰元年(公元1078年)春天,徐州发生了严重旱灾,作为地方官的苏轼曾率众到城东二十里的石潭求雨。得雨后,他又与百姓同赴石潭谢雨。

苏轼在赴徐门石潭谢雨路上写成组词《浣溪沙》,题为“徐门石潭谢雨道上作五首”,皆写初夏农村景色,此为其中第四首。

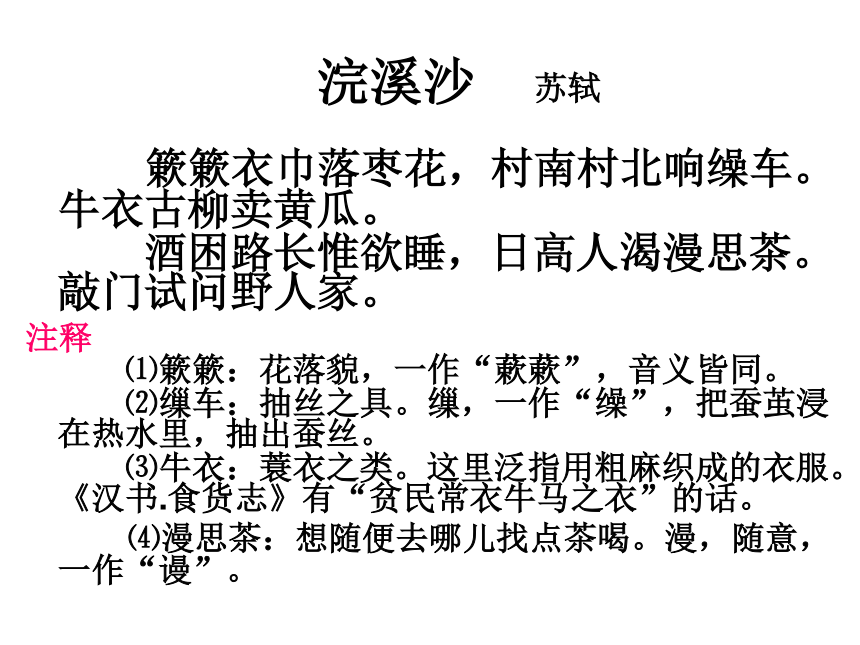

主要写作者途中的所见、所闻与所感,用形象生动的笔触描写农村风光,反映农民的情绪,为农民的喜悦而欣慰,对农民的痛苦寄以同情。 浣溪沙 苏轼 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。

注释 ⑴簌簌:花落貌,一作“蔌蔌”,音义皆同。 ⑵缫车:抽丝之具。缫,一作“缲”,把蚕茧浸在热水里,抽出蚕丝。 ⑶牛衣:蓑衣之类。这里泛指用粗麻织成的衣服。《汉书.食货志》有“贫民常衣牛马之衣”的话。

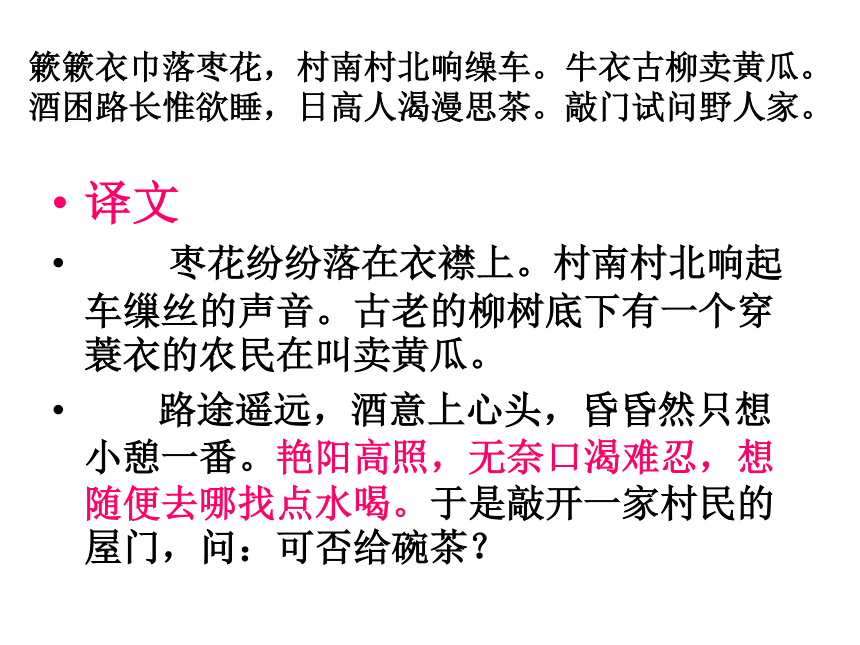

⑷漫思茶:想随便去哪儿找点茶喝。漫,随意,一作“谩”。簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。译文

枣花纷纷落在衣襟上。村南村北响起车缫丝的声音。古老的柳树底下有一个穿蓑衣的农民在叫卖黄瓜。

路途遥远,酒意上心头,昏昏然只想小憩一番。艳阳高照,无奈口渴难忍,想随便去哪找点水喝。于是敲开一家村民的屋门,问:可否给碗茶?

簌簌衣巾落枣花,

村南村北响缲车。

牛衣古柳卖黄瓜。

“簌簌衣巾落枣花”从枣花落到衣巾上的声音开端,反映了一位关心人民生活的太守对雨后农村新景象的喜悦之情。

三句话,三个画面,似乎东鳞西爪,毫无联系。可是用谢雨的路上这条线串起来,就让人感到这幅连环画具有很强的立体感。这一组画面,不仅色彩美,而且有音乐美。

无论是簌簌的落花声,嗡嗡的缲车声,还是瓜农的叫卖声,都富有浓郁的生活气息,生动地展现出农村一派欣欣向荣的景象。 上片写的是农村生产劳动的繁忙景象。

下片转入写谢雨途中行路的艰辛,突出作者的感受和意识活动。 酒困路长惟欲睡,

日高人渴漫思茶。

敲门试问野人家。

“漫思茶”,虽然写的是由于口渴而急于到农民家里觅水的意识活动,但同时也反映了作者不拘小节、随遇而安的性格特征。

“试问”一词用得十分讲究,既写出了作者满怀希望想讨杯茶解渴的心情,又担心农忙季节,农家无人,自己不便贸然而入的心情。信笔写来,不事雕琢,但却栩栩如生,刻画出一位谦和平易近人的知州形象,将一位太守与普通农民的关系写得亲切自然。

“敲门试问野人家”,词到这里就戛然而止了。词人敲门的结果怎样,喝到茶没有,农民是怎样招待他的,词中未作一个字的交代,留给读者去想像,更是余味无穷。这就是古典诗词中所讲究的“含不尽之意,见于言外”。

留白手法主旨 本词从视觉和听觉角度描绘了农人劳动繁忙的画面,写了自己谢雨途中的艰辛,刻画出一位尊重农人,平等待人的太守形象,透露出人们(包括词人)对农村恢复正常生产后的喜悦心情。

巧 链 接 浣溪沙

苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

苏轼,宋代文学家。字子瞻,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。卒谥文忠。

学识渊博,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。

词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。

嘉祐(宋仁宗年号,1056~1063)进士。曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。多惠政。写作背景这首词是苏轼43岁在徐州(今属江苏)任太守时所作。

北宋元丰元年(公元1078年)春天,徐州发生了严重旱灾,作为地方官的苏轼曾率众到城东二十里的石潭求雨。得雨后,他又与百姓同赴石潭谢雨。

苏轼在赴徐门石潭谢雨路上写成组词《浣溪沙》,题为“徐门石潭谢雨道上作五首”,皆写初夏农村景色,此为其中第四首。

主要写作者途中的所见、所闻与所感,用形象生动的笔触描写农村风光,反映农民的情绪,为农民的喜悦而欣慰,对农民的痛苦寄以同情。 浣溪沙 苏轼 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。

注释 ⑴簌簌:花落貌,一作“蔌蔌”,音义皆同。 ⑵缫车:抽丝之具。缫,一作“缲”,把蚕茧浸在热水里,抽出蚕丝。 ⑶牛衣:蓑衣之类。这里泛指用粗麻织成的衣服。《汉书.食货志》有“贫民常衣牛马之衣”的话。

⑷漫思茶:想随便去哪儿找点茶喝。漫,随意,一作“谩”。簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。译文

枣花纷纷落在衣襟上。村南村北响起车缫丝的声音。古老的柳树底下有一个穿蓑衣的农民在叫卖黄瓜。

路途遥远,酒意上心头,昏昏然只想小憩一番。艳阳高照,无奈口渴难忍,想随便去哪找点水喝。于是敲开一家村民的屋门,问:可否给碗茶?

簌簌衣巾落枣花,

村南村北响缲车。

牛衣古柳卖黄瓜。

“簌簌衣巾落枣花”从枣花落到衣巾上的声音开端,反映了一位关心人民生活的太守对雨后农村新景象的喜悦之情。

三句话,三个画面,似乎东鳞西爪,毫无联系。可是用谢雨的路上这条线串起来,就让人感到这幅连环画具有很强的立体感。这一组画面,不仅色彩美,而且有音乐美。

无论是簌簌的落花声,嗡嗡的缲车声,还是瓜农的叫卖声,都富有浓郁的生活气息,生动地展现出农村一派欣欣向荣的景象。 上片写的是农村生产劳动的繁忙景象。

下片转入写谢雨途中行路的艰辛,突出作者的感受和意识活动。 酒困路长惟欲睡,

日高人渴漫思茶。

敲门试问野人家。

“漫思茶”,虽然写的是由于口渴而急于到农民家里觅水的意识活动,但同时也反映了作者不拘小节、随遇而安的性格特征。

“试问”一词用得十分讲究,既写出了作者满怀希望想讨杯茶解渴的心情,又担心农忙季节,农家无人,自己不便贸然而入的心情。信笔写来,不事雕琢,但却栩栩如生,刻画出一位谦和平易近人的知州形象,将一位太守与普通农民的关系写得亲切自然。

“敲门试问野人家”,词到这里就戛然而止了。词人敲门的结果怎样,喝到茶没有,农民是怎样招待他的,词中未作一个字的交代,留给读者去想像,更是余味无穷。这就是古典诗词中所讲究的“含不尽之意,见于言外”。

留白手法主旨 本词从视觉和听觉角度描绘了农人劳动繁忙的画面,写了自己谢雨途中的艰辛,刻画出一位尊重农人,平等待人的太守形象,透露出人们(包括词人)对农村恢复正常生产后的喜悦心情。

巧 链 接 浣溪沙

苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》