第三单元《种树郭橐驼传》《石钟山记》联读课件 (共21张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 第三单元《种树郭橐驼传》《石钟山记》联读课件 (共21张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 617.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-17 08:06:14 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

赏意趣华章之美

品事理结合之趣

——《种树郭橐驼传》与《石钟山记》联读

1.通过回顾文章内容,掌握文章的行文脉络。

2.通过梳理文章的“事”与“理”,赏析文章因事说理的艺术手法。

3.通过探究主旨,体会文章事理结合之趣。

学习目标

任务一 回顾内容,掌握脉络

《种树郭橐驼传》

首先简单介绍人物基本情况,再写郭橐驼种树技艺的高超和对郭橐驼对种树经验的总结,最后由“养树”引申到“养人”,阐释治民之理。

本文按照“人—事—理”的顺序行文。

本文一开始提出对郦道元和李渤说法的质疑,第二段作者亲自实践、实地考察得出真相,在文章最后又集中议论、抒发感想,从而总结全文。

作者以“疑—察—结论”三个步骤展开全文。全文首尾呼应,逻辑严密,浑然一体。

《石钟山记》

任务二 梳理事”“理”,赏析手法

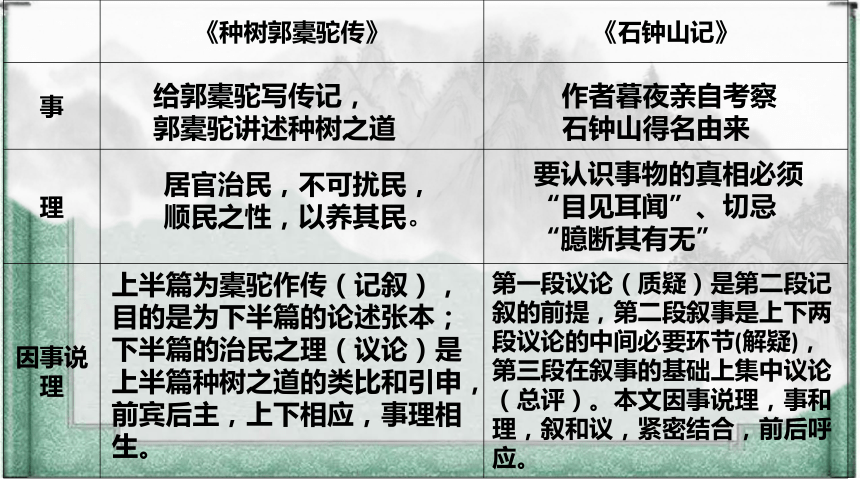

活动1 两篇课文都因事说理,由小事入,由深理出,

阅读课文,探讨下面的问题:

两篇文章各自的“事”和“理”是什么?

两篇文章是如何做到因事说理的?完成下面的表格。

《种树郭橐驼传》 《石钟山记》

事

理

因事说理

给郭橐驼写传记,

郭橐驼讲述种树之道

作者暮夜亲自考察石钟山得名由来

上半篇为橐驼作传(记叙),目的是为下半篇的论述张本;下半篇的治民之理(议论)是上半篇种树之道的类比和引申,前宾后主,上下相应,事理相生。

要认识事物的真相必须“目见耳闻”、切忌“臆断其有无”

居官治民,不可扰民,顺民之性,以养其民。

第一段议论(质疑)是第二段记叙的前提,第二段叙事是上下两段议论的中间必要环节(解疑),第三段在叙事的基础上集中议论(总评)。本文因事说理,事和理,叙和议,紧密结合,前后呼应。

活动2

为了更好地说理,两篇课文都运用了多种方法技巧,请结合两篇文章具体分析探究。

《种树郭橐驼传》

对比

类比

通过种树的错误做法与治民的错误做法进行类比。

郭橐驼与他植者的对比。

两种种树方法的对比。

郭橐驼对自己种树方法的归纳和对他植者的批评的对比。

通过问着之口所表现的“爱民”于“扰民”的差别的对比。

柳宗元在做地方官时,也践行着本人提倡的“爱民”

值得注意的是,本文在讲郭橐驼种树心得的时候,提到“顺木之天,以致其性""勿动勿虑,去不复顾",而其他种树者关心得太多,什么都放不下,结果适得其反 这一观点看似与老庄学派的“道法自然”一脉相承,但柳宗元并不是主张"无为",本文其实体现的是柳宗元在中唐儒道合流背景之下的儒家积极的济世思想

文章一开头就提出了问题,并从逻辑上对前人的两种做法提出质疑,做了初步的反驳;接着用亲访石钟山耳闻目见的事实,证实并补充了郦说,推翻了李说,使叙述、描写为证明和反驳前人观点服务;最后,在此基础上,提出了要重视“耳闻目见”而不可“臆断其有无”这一中心论点。

《石钟山记》

驳论:

通过揭露和驳斥错误的、反动的论点来确立自己的论点。

任务三 探究主旨,体会特色

两篇文章都用了卒章显志的写法,事理结合、颇有韵味,全文的结构都是为“显志”服务的,结合课文,探讨下面的问题:

活动1

《种树郭橐驼传》题名为“传”,而兼有寓言性质。以寓言的方式进行讽谏,是中国古代文人向帝王或上层统治者提意见的传统做法,它有着委婉含蓄的特点,也间杂着幽默的成分。从一个种树人口中阐述治国养民的严肃主张,显得婉约而多讽。请结合文章试作分析。

《种树郭橐驼传》:本文是柳宗元早年在长安任职时针对当时官吏繁政扰民的现象而创作的。中唐时期,豪强地主兼并掠夺土地的现象日益增多,“富者兼地数万亩,贫者无容足之居。”各地官僚为巩固自己的地位,竞相向朝廷进贡,同时,加紧对下层劳动人民的盘剥,于是“通津达道者税之,莳蔬艺果者税之,死亡者税之”,仅有一点土地的农民,除了交纳正常的绢粟外,还要承受地方军政长官摊派下来的各种杂税,民不聊生。这就是柳宗元写作本文的社会背景。

写作背景

《石钟山记》:苏轼平生最讲究求实,早年他针对北宋危机的形势,上书仁宗皇帝,要求革新弊政;神宗时代,他认为熙宁新法有些激进,便站在保守派边反对;等到哲宗亲政,旧党上台要彻底废除新法时,他却又“因法以便民,民赖以安”而倒行逆施,竭力主张保留新法的合理内容。即使遭贬,也不“随时上下”。这种可贵的求实精神,也体现在他的作品中——深入实地考察和因事阐发。《石钟山记》就是在深入调査后总结的事理:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

1、这篇人物传记通过寓言故事进行劝诫,这就决定了它“婉约而多讽”的风格。

2、在朴实(底层人民、普通小事)的简单类比中,揭示出了吏治(治民大事)的弊端,颇具讽刺意味。

3、这种风格基本上是通过所传人物的话语表现出来的,其中的话语,婉转而幽默,含不尽之意于言外。如“理,非吾业也”“若甚怜焉,而卒以祸”“若是,则与吾业者其亦有类乎”。

《种树郭橐驼传》婉约而多讽具体表现:

2.《石钟山记》一文卒章显志,请简要说明本文的“志”。经后人考证,苏轼文中对石钟山命名的探究观点也不完全正确,那么,我们学习这篇文章有什么意义呢?

《石钟山记》

文章主旨:课文卒章显志,“叹郦元之简”是肯定郦道元的观点,而又叹其太简略。“笑李渤之陋”是否定李渤的观点,并讥笑其浅陋。这就表明写这篇文章的目的是传播自己的见解,证实、补充郦道元的观点,纠正李渤的观点。同时阐释了认识事物的真相必须“目见耳闻”、切忌“臆断其有无”的深刻道理。

《石钟山记》意义

1、实践出真知:作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。

2、不轻信前人的说法:苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人的精神一致。

3、不足之处:他在文章中流露出封建士大夫得一己之见的沾沾自喜,也表现了他对渔工水师的轻视。

作业:

《种树郭橐驼传》说明了顺天致性、休养生息的治民之理;《石钟山记》阐释了“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”的深刻哲理。虽然时过境迁,但这些道理对我们当今社会仍然具有价值意义,选择其中一个,结合自己生活实际,谈谈你的认识。

赏意趣华章之美

品事理结合之趣

——《种树郭橐驼传》与《石钟山记》联读

1.通过回顾文章内容,掌握文章的行文脉络。

2.通过梳理文章的“事”与“理”,赏析文章因事说理的艺术手法。

3.通过探究主旨,体会文章事理结合之趣。

学习目标

任务一 回顾内容,掌握脉络

《种树郭橐驼传》

首先简单介绍人物基本情况,再写郭橐驼种树技艺的高超和对郭橐驼对种树经验的总结,最后由“养树”引申到“养人”,阐释治民之理。

本文按照“人—事—理”的顺序行文。

本文一开始提出对郦道元和李渤说法的质疑,第二段作者亲自实践、实地考察得出真相,在文章最后又集中议论、抒发感想,从而总结全文。

作者以“疑—察—结论”三个步骤展开全文。全文首尾呼应,逻辑严密,浑然一体。

《石钟山记》

任务二 梳理事”“理”,赏析手法

活动1 两篇课文都因事说理,由小事入,由深理出,

阅读课文,探讨下面的问题:

两篇文章各自的“事”和“理”是什么?

两篇文章是如何做到因事说理的?完成下面的表格。

《种树郭橐驼传》 《石钟山记》

事

理

因事说理

给郭橐驼写传记,

郭橐驼讲述种树之道

作者暮夜亲自考察石钟山得名由来

上半篇为橐驼作传(记叙),目的是为下半篇的论述张本;下半篇的治民之理(议论)是上半篇种树之道的类比和引申,前宾后主,上下相应,事理相生。

要认识事物的真相必须“目见耳闻”、切忌“臆断其有无”

居官治民,不可扰民,顺民之性,以养其民。

第一段议论(质疑)是第二段记叙的前提,第二段叙事是上下两段议论的中间必要环节(解疑),第三段在叙事的基础上集中议论(总评)。本文因事说理,事和理,叙和议,紧密结合,前后呼应。

活动2

为了更好地说理,两篇课文都运用了多种方法技巧,请结合两篇文章具体分析探究。

《种树郭橐驼传》

对比

类比

通过种树的错误做法与治民的错误做法进行类比。

郭橐驼与他植者的对比。

两种种树方法的对比。

郭橐驼对自己种树方法的归纳和对他植者的批评的对比。

通过问着之口所表现的“爱民”于“扰民”的差别的对比。

柳宗元在做地方官时,也践行着本人提倡的“爱民”

值得注意的是,本文在讲郭橐驼种树心得的时候,提到“顺木之天,以致其性""勿动勿虑,去不复顾",而其他种树者关心得太多,什么都放不下,结果适得其反 这一观点看似与老庄学派的“道法自然”一脉相承,但柳宗元并不是主张"无为",本文其实体现的是柳宗元在中唐儒道合流背景之下的儒家积极的济世思想

文章一开头就提出了问题,并从逻辑上对前人的两种做法提出质疑,做了初步的反驳;接着用亲访石钟山耳闻目见的事实,证实并补充了郦说,推翻了李说,使叙述、描写为证明和反驳前人观点服务;最后,在此基础上,提出了要重视“耳闻目见”而不可“臆断其有无”这一中心论点。

《石钟山记》

驳论:

通过揭露和驳斥错误的、反动的论点来确立自己的论点。

任务三 探究主旨,体会特色

两篇文章都用了卒章显志的写法,事理结合、颇有韵味,全文的结构都是为“显志”服务的,结合课文,探讨下面的问题:

活动1

《种树郭橐驼传》题名为“传”,而兼有寓言性质。以寓言的方式进行讽谏,是中国古代文人向帝王或上层统治者提意见的传统做法,它有着委婉含蓄的特点,也间杂着幽默的成分。从一个种树人口中阐述治国养民的严肃主张,显得婉约而多讽。请结合文章试作分析。

《种树郭橐驼传》:本文是柳宗元早年在长安任职时针对当时官吏繁政扰民的现象而创作的。中唐时期,豪强地主兼并掠夺土地的现象日益增多,“富者兼地数万亩,贫者无容足之居。”各地官僚为巩固自己的地位,竞相向朝廷进贡,同时,加紧对下层劳动人民的盘剥,于是“通津达道者税之,莳蔬艺果者税之,死亡者税之”,仅有一点土地的农民,除了交纳正常的绢粟外,还要承受地方军政长官摊派下来的各种杂税,民不聊生。这就是柳宗元写作本文的社会背景。

写作背景

《石钟山记》:苏轼平生最讲究求实,早年他针对北宋危机的形势,上书仁宗皇帝,要求革新弊政;神宗时代,他认为熙宁新法有些激进,便站在保守派边反对;等到哲宗亲政,旧党上台要彻底废除新法时,他却又“因法以便民,民赖以安”而倒行逆施,竭力主张保留新法的合理内容。即使遭贬,也不“随时上下”。这种可贵的求实精神,也体现在他的作品中——深入实地考察和因事阐发。《石钟山记》就是在深入调査后总结的事理:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

1、这篇人物传记通过寓言故事进行劝诫,这就决定了它“婉约而多讽”的风格。

2、在朴实(底层人民、普通小事)的简单类比中,揭示出了吏治(治民大事)的弊端,颇具讽刺意味。

3、这种风格基本上是通过所传人物的话语表现出来的,其中的话语,婉转而幽默,含不尽之意于言外。如“理,非吾业也”“若甚怜焉,而卒以祸”“若是,则与吾业者其亦有类乎”。

《种树郭橐驼传》婉约而多讽具体表现:

2.《石钟山记》一文卒章显志,请简要说明本文的“志”。经后人考证,苏轼文中对石钟山命名的探究观点也不完全正确,那么,我们学习这篇文章有什么意义呢?

《石钟山记》

文章主旨:课文卒章显志,“叹郦元之简”是肯定郦道元的观点,而又叹其太简略。“笑李渤之陋”是否定李渤的观点,并讥笑其浅陋。这就表明写这篇文章的目的是传播自己的见解,证实、补充郦道元的观点,纠正李渤的观点。同时阐释了认识事物的真相必须“目见耳闻”、切忌“臆断其有无”的深刻道理。

《石钟山记》意义

1、实践出真知:作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。

2、不轻信前人的说法:苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人的精神一致。

3、不足之处:他在文章中流露出封建士大夫得一己之见的沾沾自喜,也表现了他对渔工水师的轻视。

作业:

《种树郭橐驼传》说明了顺天致性、休养生息的治民之理;《石钟山记》阐释了“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”的深刻哲理。虽然时过境迁,但这些道理对我们当今社会仍然具有价值意义,选择其中一个,结合自己生活实际,谈谈你的认识。