统编版语文四年级下册暑假 阅读技法二:联系上下文理解词语 课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级下册暑假 阅读技法二:联系上下文理解词语 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-17 15:12:48 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

联系上下文·理解词语

学习目标

1、学习如何联系上下文理解词语的方法;

2、通过训练内化,熟练掌握联系上下文理解词语的方法和技巧。

为什么我们要学会在阅读中联

系上下文来理解词语的意思

因为理解词语绝非指单纯记住词典上对词语的解释,而是

包括两个方面的要求:

1、 联系上下文理解词语的基本意思;

2、 联系上下文,了解关键词语在表情达意上的作用。

怎样准确地理解课文中有关词

语的意思呢

最有效的方法就是借助语境,联系上下文理解词

语。正所谓词不离句,我们只有结合具体的语言环境, 才能准确地理解词语所表达的意思。

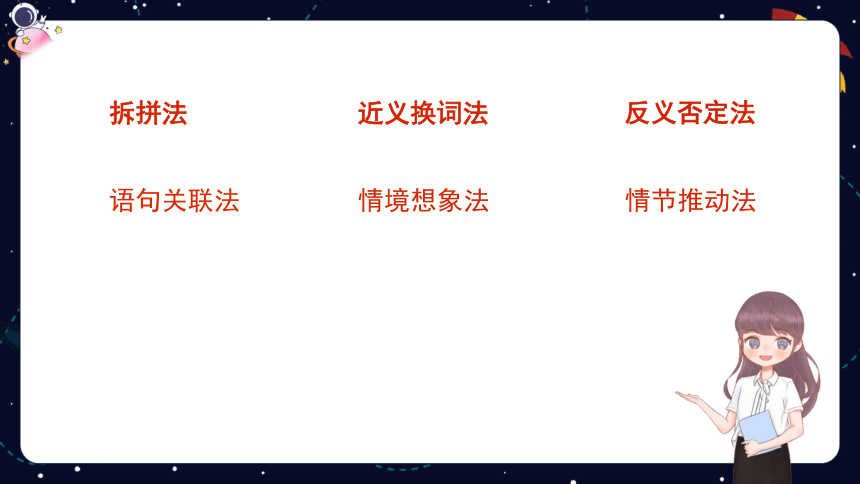

情节推动法

反义否定法

语句关联法

拆拼法

近义换词法

情境想象法

把词拆开来,先解释每个字,再把每

个字的意思组合起来表示词语的意思。

方法一:拆拼法

“现代著名书画家齐白石,在他数十年的艺术生涯中,始终没有停止

过挥毫作画。他的画室里,挂着他用以自勉的条幅:‘不教一日闲

过。’就是到了晚年,也仍然坚持每天作画三幅。正是因为白石老人

坚持不懈地创作,他的技艺才能达到炉火纯青的境界 …… ” ( 《 滴 水穿石的启示》)中的“自勉”一词,用拆拼法该如何理解

“自勉”一词, “自”是自己, “勉”就

是勉励,二者合起来就是“自己勉励自己”。

方法一:拆拼法

用近义词对要解释的词语进行解释。根据词语所在

的语言环境,把不理解的词语换成近义词,如仍能讲得

通,符合语言环境的特定意思,那么这个替换的词语就

可以作为不理解词语的解释。

方法二:近义换词法

“前些天还暖和得如同阳春三月,昨天清早,天气骤然变冷,空中

布满了铅色的阴云,中午,凛冽的寒风刮起来了,呼呼地刮了整整 一个下午。黄昏时分风停了,就下起雪来。这是入冬以来的第一场 雪。” (《第一场雪》)中“骤然”一词用“近义换词法”该怎么 解释

“骤然”一词的近义词,是“突然”、 “忽然”。在

“骤然”一词所在的语言环境里,使用“突然”、 “忽

然”,不会改变这个词语在这个句子中的特定意思,所

以,可以用“突然”、 “忽然”来解释“骤然”。

方法二:近义换词法

利用反义词加上否定词“不”来解释词语。运用该

方法时,先找出这个词语的反义词,然后在这个反义词 前加一个否定词“不”,就是这个词的意思。

方法三:反义否定法

“不少同学有这样的体会:在阅读中遇到一个生字,当时查字典,

自己觉得已经掌握。可是过了一段时间,记忆又模糊了,于是再查

字典。这样,经过多次反复,生字终于变成了熟字。由此看来,要

扫除‘拦路虎’,勤查字典是一个有效的办法。” (《读书莫放拦

路虎》)中, “模糊”一词结合语境,可以用它的反义词来解释。

它的反义词是什么呢

“模糊”一词的反义词,是“清晰”、 “清楚”,

在“清晰”和“清楚”前加一个否定词“不”,就是

“不清晰”、 “不清楚”,所以, “模糊” 就是“不

清晰、不清楚”的意思。

方法三:反义否定法

有些词义已包含在或直接出现在文章里,

只要联系前后文加以明确就行了。

方法四:语句关联法

“这梅花,是我们中国最有名的花。旁的花,大抵是春暖才开花。她却

不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。她是最有 品格、有灵魂、有骨气的呢!几千年来,我们中华民族出了许多有气节 的人物,他们不管历经多少磨难,受到怎样的欺凌,从来都是顶天立

地,不肯低头折节。他们就像这梅花一样。 一个中国人,无论在怎样的

境遇里,总要有梅花的秉性才好!” (《梅花魂》)中的“秉性”一 词 用“语句关联法”该怎么解释

“秉性”一词是“本性、” “性格”、 “品

质”的意思,文中的秉性就是品格、灵魂、骨气。

方法四:语句关联法

有些课文,在前文创设的情境中已经暗示了我们词

语的意思,只要我们顺着作者创设的情境去想象,就能

推出词语的意思。

方法五:情境想象法

“夜幕开始降下来。几辆前导车过去以后,总理的灵车缓缓地开来了。

灵车四周挂着黑色和黄色的挽幛,上面装饰着大白花,庄严,肃穆。人 们心情沉痛,目光随着灵车移动。好像有谁在无声地指挥,老人、青

年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽子,眼睁睁地望着灵车,

哭泣着,顾不得擦去腮边的泪水。” (《十里长街送总理》)中, “不 约而同”一词结合句子所在的情境该如何理解

当我们沉浸在失去总理后的悲痛欲绝的氛围中,就不难理解

“老人、青年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽

子, ……”中他们的“不约而同”了, “不约而同”一词结合语

境理解便是指事先没有约定而彼此行动一致。这里是指灵车到来

时人们行动一致。

方法五:情境想象法

这些应理解的词语大多是在记事的课文中,出现在

故事开头或某一段的开头、故事中、故事结尾,分别起

统领、过渡和总结作用,可联系上下文语句所述事件情

节的发展来解释这一类词语。

方法六:情节推动法

“童第周17岁才进中学。他文化基础差,学习很吃力,第一学期期末考

试,平均成绩才45分。校长要他退学或降级。童第周再三请求,校长才勉

强同意让他跟班试读一个学期。第二学期,童第周更加发愤学习。每天天 不亮,他就悄悄起床,在校园的路灯下面读外语。夜里,同学们都睡了, 他又到路灯下面去学习。值班老师发现了,关了路灯,叫他进屋睡觉。他 趁老师不注意,又溜到厕所外边的路灯下面去看书。” (《一定要争

气》)中“发愤”一词该如何理解

方法六:情节推动法

在童第周考试平均成绩才45分的情况下,校长让他退学,经他

再三请求才同意让他跟班试读。事情必然有所发展,童第周“发

愤”了:不论是在清晨还是黑夜,在校园里还是厕所旁,路灯下都

可以看到童第周学习的身影。后来发生的事情已能说明童第周“发 愤”了。所以“发愤”是勤奋的意思,文中指童第周不论是在清晨 还是黑夜,在校园还是厕所旁,抓紧一切时间勤奋学习。

掌握了方法,现在便去“牛刀

小试”一下吧!

结合语境,分别运用“反义词否定法”、 “拆拼法”、 “近义换词法”依次推想下面三个词语的

意思。

“变色龙如此迟钝,如何捕捉食物呢 ”

“你别看它可以连续几个小时挂在枝叶上一动不动,但它是似睡非睡地窥探着,伺机捕捉昆虫。

它的每只眼睛都能单独转来转去,分别观望四面八方的东西。当它的两只眼睛同时注视着前方

时,就会产生一种立体感,准确地判断自己与昆虫之间的距离,用舌头捕获食物。”中非工人朋

加沙绘声绘色地向我们介绍着。

(1)迟钝(反义词否定法): 。

(2)伺机(拆拼法): 。

(3)绘声绘色(近义换词法): 。

练习

答案: 不敏捷

“伺”: “等待”; “机”: “机会”, “伺机”是“等待机会”的意思

惟妙惟肖、有声有色

分析:先确定每种方法的内涵和思考方向,再写出答案。

结合语境,运用“语句关联法” 推想词语的意思。

围观的人越来越多,大家赞叹着,议论着,唯一没有任何反应的是他自己。

唯一 : 。

答案: 唯独,文中指只有他一个人。

分析:思路引导:要理解“唯一”,先要弄清“大家赞叹着,议论着”和“没有任何反应的是他自己”的关系。

结合语境,运用“情境想象法” 推想词语的意思。

在安徽广德太极洞内,有一块状如卧兔的石头,石头正中有一个光滑圆润的小洞。这个小洞是怎

么形成的呢 原来在这块石头的上方,有水滴接连不断地从岩缝中滴落下来,而且总是滴在同一 个地方。几百年过去了,几千年、几万年过去了……水滴锲(qiè) 而不舍,日雕月琢,终于滴穿了 石块,成为今天太极洞内的一大奇观。

锲而不舍: 。

同步测试

答案: 有毅力,有恒心。文中指水滴有毅力,有恒心,瞄准一个目标不停地滴下来,直到把石块滴穿为止。

分析:理解“锲而不舍”这个词语时,可以想象一下: “在这块石头的上方,有水滴接连不断地从岩缝中滴落下来, 而且总是滴在同一个地方。几百年过去了,几千年、几万年过去了……”是一番怎样的情景。

今天的学习收获有哪些呢 再

来整理一下吧!

拆拼法

把词拆开来,先解释每个字,再把每个字的意思组合起来表示词

语的意思。

近义换词法

用近义词对要解释的词语进行解释。根据词语所在的语言环境,

把不理解的词语换成近义词,如仍能讲得通,符合语言环境的特 定意思,那么这个替换的词语就可以作为不理解词语的解释。

反义词否定法

利用反义词加上否定词“不”来解释词语。运用该方法时,先找

出这个词语的反义词,然后在这个反义词前加一个否定词“不”, 就是这个词的意思。

语句关联法

有些词义已包含在或直接出现在文章里,只要联系前后文加以明

确就行了。

情境想象法

有些课文,在前文创设的情境中已经暗示了我们词语的意思,只

要我们顺着作者创设的情境去想象,就能推出词语的意思。

情节推动法

这些应理解的词语大多是在记事的课文中,出现在故事开头或某

一段的开头、故事中、故事结尾,分别起统领,过渡和总结作用,

可联系上下文语句所述事件情节的发展来解释这一类词语。

联系上下文·理解词语

学习目标

1、学习如何联系上下文理解词语的方法;

2、通过训练内化,熟练掌握联系上下文理解词语的方法和技巧。

为什么我们要学会在阅读中联

系上下文来理解词语的意思

因为理解词语绝非指单纯记住词典上对词语的解释,而是

包括两个方面的要求:

1、 联系上下文理解词语的基本意思;

2、 联系上下文,了解关键词语在表情达意上的作用。

怎样准确地理解课文中有关词

语的意思呢

最有效的方法就是借助语境,联系上下文理解词

语。正所谓词不离句,我们只有结合具体的语言环境, 才能准确地理解词语所表达的意思。

情节推动法

反义否定法

语句关联法

拆拼法

近义换词法

情境想象法

把词拆开来,先解释每个字,再把每

个字的意思组合起来表示词语的意思。

方法一:拆拼法

“现代著名书画家齐白石,在他数十年的艺术生涯中,始终没有停止

过挥毫作画。他的画室里,挂着他用以自勉的条幅:‘不教一日闲

过。’就是到了晚年,也仍然坚持每天作画三幅。正是因为白石老人

坚持不懈地创作,他的技艺才能达到炉火纯青的境界 …… ” ( 《 滴 水穿石的启示》)中的“自勉”一词,用拆拼法该如何理解

“自勉”一词, “自”是自己, “勉”就

是勉励,二者合起来就是“自己勉励自己”。

方法一:拆拼法

用近义词对要解释的词语进行解释。根据词语所在

的语言环境,把不理解的词语换成近义词,如仍能讲得

通,符合语言环境的特定意思,那么这个替换的词语就

可以作为不理解词语的解释。

方法二:近义换词法

“前些天还暖和得如同阳春三月,昨天清早,天气骤然变冷,空中

布满了铅色的阴云,中午,凛冽的寒风刮起来了,呼呼地刮了整整 一个下午。黄昏时分风停了,就下起雪来。这是入冬以来的第一场 雪。” (《第一场雪》)中“骤然”一词用“近义换词法”该怎么 解释

“骤然”一词的近义词,是“突然”、 “忽然”。在

“骤然”一词所在的语言环境里,使用“突然”、 “忽

然”,不会改变这个词语在这个句子中的特定意思,所

以,可以用“突然”、 “忽然”来解释“骤然”。

方法二:近义换词法

利用反义词加上否定词“不”来解释词语。运用该

方法时,先找出这个词语的反义词,然后在这个反义词 前加一个否定词“不”,就是这个词的意思。

方法三:反义否定法

“不少同学有这样的体会:在阅读中遇到一个生字,当时查字典,

自己觉得已经掌握。可是过了一段时间,记忆又模糊了,于是再查

字典。这样,经过多次反复,生字终于变成了熟字。由此看来,要

扫除‘拦路虎’,勤查字典是一个有效的办法。” (《读书莫放拦

路虎》)中, “模糊”一词结合语境,可以用它的反义词来解释。

它的反义词是什么呢

“模糊”一词的反义词,是“清晰”、 “清楚”,

在“清晰”和“清楚”前加一个否定词“不”,就是

“不清晰”、 “不清楚”,所以, “模糊” 就是“不

清晰、不清楚”的意思。

方法三:反义否定法

有些词义已包含在或直接出现在文章里,

只要联系前后文加以明确就行了。

方法四:语句关联法

“这梅花,是我们中国最有名的花。旁的花,大抵是春暖才开花。她却

不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。她是最有 品格、有灵魂、有骨气的呢!几千年来,我们中华民族出了许多有气节 的人物,他们不管历经多少磨难,受到怎样的欺凌,从来都是顶天立

地,不肯低头折节。他们就像这梅花一样。 一个中国人,无论在怎样的

境遇里,总要有梅花的秉性才好!” (《梅花魂》)中的“秉性”一 词 用“语句关联法”该怎么解释

“秉性”一词是“本性、” “性格”、 “品

质”的意思,文中的秉性就是品格、灵魂、骨气。

方法四:语句关联法

有些课文,在前文创设的情境中已经暗示了我们词

语的意思,只要我们顺着作者创设的情境去想象,就能

推出词语的意思。

方法五:情境想象法

“夜幕开始降下来。几辆前导车过去以后,总理的灵车缓缓地开来了。

灵车四周挂着黑色和黄色的挽幛,上面装饰着大白花,庄严,肃穆。人 们心情沉痛,目光随着灵车移动。好像有谁在无声地指挥,老人、青

年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽子,眼睁睁地望着灵车,

哭泣着,顾不得擦去腮边的泪水。” (《十里长街送总理》)中, “不 约而同”一词结合句子所在的情境该如何理解

当我们沉浸在失去总理后的悲痛欲绝的氛围中,就不难理解

“老人、青年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽

子, ……”中他们的“不约而同”了, “不约而同”一词结合语

境理解便是指事先没有约定而彼此行动一致。这里是指灵车到来

时人们行动一致。

方法五:情境想象法

这些应理解的词语大多是在记事的课文中,出现在

故事开头或某一段的开头、故事中、故事结尾,分别起

统领、过渡和总结作用,可联系上下文语句所述事件情

节的发展来解释这一类词语。

方法六:情节推动法

“童第周17岁才进中学。他文化基础差,学习很吃力,第一学期期末考

试,平均成绩才45分。校长要他退学或降级。童第周再三请求,校长才勉

强同意让他跟班试读一个学期。第二学期,童第周更加发愤学习。每天天 不亮,他就悄悄起床,在校园的路灯下面读外语。夜里,同学们都睡了, 他又到路灯下面去学习。值班老师发现了,关了路灯,叫他进屋睡觉。他 趁老师不注意,又溜到厕所外边的路灯下面去看书。” (《一定要争

气》)中“发愤”一词该如何理解

方法六:情节推动法

在童第周考试平均成绩才45分的情况下,校长让他退学,经他

再三请求才同意让他跟班试读。事情必然有所发展,童第周“发

愤”了:不论是在清晨还是黑夜,在校园里还是厕所旁,路灯下都

可以看到童第周学习的身影。后来发生的事情已能说明童第周“发 愤”了。所以“发愤”是勤奋的意思,文中指童第周不论是在清晨 还是黑夜,在校园还是厕所旁,抓紧一切时间勤奋学习。

掌握了方法,现在便去“牛刀

小试”一下吧!

结合语境,分别运用“反义词否定法”、 “拆拼法”、 “近义换词法”依次推想下面三个词语的

意思。

“变色龙如此迟钝,如何捕捉食物呢 ”

“你别看它可以连续几个小时挂在枝叶上一动不动,但它是似睡非睡地窥探着,伺机捕捉昆虫。

它的每只眼睛都能单独转来转去,分别观望四面八方的东西。当它的两只眼睛同时注视着前方

时,就会产生一种立体感,准确地判断自己与昆虫之间的距离,用舌头捕获食物。”中非工人朋

加沙绘声绘色地向我们介绍着。

(1)迟钝(反义词否定法): 。

(2)伺机(拆拼法): 。

(3)绘声绘色(近义换词法): 。

练习

答案: 不敏捷

“伺”: “等待”; “机”: “机会”, “伺机”是“等待机会”的意思

惟妙惟肖、有声有色

分析:先确定每种方法的内涵和思考方向,再写出答案。

结合语境,运用“语句关联法” 推想词语的意思。

围观的人越来越多,大家赞叹着,议论着,唯一没有任何反应的是他自己。

唯一 : 。

答案: 唯独,文中指只有他一个人。

分析:思路引导:要理解“唯一”,先要弄清“大家赞叹着,议论着”和“没有任何反应的是他自己”的关系。

结合语境,运用“情境想象法” 推想词语的意思。

在安徽广德太极洞内,有一块状如卧兔的石头,石头正中有一个光滑圆润的小洞。这个小洞是怎

么形成的呢 原来在这块石头的上方,有水滴接连不断地从岩缝中滴落下来,而且总是滴在同一 个地方。几百年过去了,几千年、几万年过去了……水滴锲(qiè) 而不舍,日雕月琢,终于滴穿了 石块,成为今天太极洞内的一大奇观。

锲而不舍: 。

同步测试

答案: 有毅力,有恒心。文中指水滴有毅力,有恒心,瞄准一个目标不停地滴下来,直到把石块滴穿为止。

分析:理解“锲而不舍”这个词语时,可以想象一下: “在这块石头的上方,有水滴接连不断地从岩缝中滴落下来, 而且总是滴在同一个地方。几百年过去了,几千年、几万年过去了……”是一番怎样的情景。

今天的学习收获有哪些呢 再

来整理一下吧!

拆拼法

把词拆开来,先解释每个字,再把每个字的意思组合起来表示词

语的意思。

近义换词法

用近义词对要解释的词语进行解释。根据词语所在的语言环境,

把不理解的词语换成近义词,如仍能讲得通,符合语言环境的特 定意思,那么这个替换的词语就可以作为不理解词语的解释。

反义词否定法

利用反义词加上否定词“不”来解释词语。运用该方法时,先找

出这个词语的反义词,然后在这个反义词前加一个否定词“不”, 就是这个词的意思。

语句关联法

有些词义已包含在或直接出现在文章里,只要联系前后文加以明

确就行了。

情境想象法

有些课文,在前文创设的情境中已经暗示了我们词语的意思,只

要我们顺着作者创设的情境去想象,就能推出词语的意思。

情节推动法

这些应理解的词语大多是在记事的课文中,出现在故事开头或某

一段的开头、故事中、故事结尾,分别起统领,过渡和总结作用,

可联系上下文语句所述事件情节的发展来解释这一类词语。

同课章节目录