2015—2016高中语文鲁人版(必修4)第四单元课件:第9课《报任安书》(共79张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(必修4)第四单元课件:第9课《报任安书》(共79张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 409.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-27 10:08:15 | ||

图片预览

文档简介

课件79张PPT。报任安书司马迁 “生存还是毁灭:这是个问题。”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考。而早在两千多年前,中国一位伟大的史学家司马迁在生死抉择中已经做出了响亮的回答:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”不仅如此,他也用自己的行动实现了自己的人生价值。下面,我们就通过《报任安书》来走近司马迁,走入司马迁的内心世界。司马迁 司马迁,字 ,夏阳(今陕西)人。西汉著名史学家、文学家和思想家。其父司马谈是汉朝 (掌管起草文书、编写史料,兼管国家典籍、天文历法的官职)。

司马迁早年游踪遍及南北,到处考察风俗,采集传说。初仕郎中,曾奉使西南。元鼎六年(前111)回家,值父病笃。父亲临终前嘱咐他说:“余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞夏,典天官事。后世中衰……余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。”并告诫他不要“废天下之史文”。元封三年(前108),司马迁继父职,任 ,得以博览皇家珍藏的大量图书、档案和文献,为《史记》的写作提供了丰富的资料。

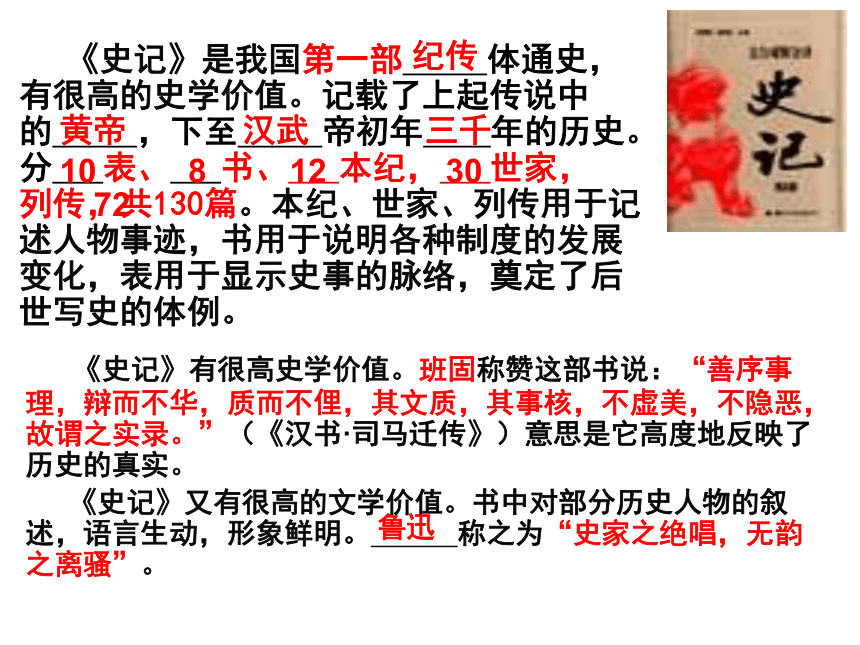

天汉二年(前99),在《史记》草创未就之际,司马迁因替投降匈奴的 辩解而被捕下狱,受 。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),继续发愤著书,于征和二年(前91)写成 。子长太史令太史令李陵腐刑《史记》 《史记》有很高史学价值。班固称赞这部书说:“善序事理,辩而不华,质而不俚,其文质,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”(《汉书·司马迁传》)意思是它高度地反映了历史的真实。

《史记》又有很高的文学价值。书中对部分历史人物的叙述,语言生动,形象鲜明。 称之为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 《史记》是我国第一部 体通史,有很高的史学价值。记载了上起传说中的 ,下至 帝初年 年的历史。分 表、 书、 本纪, 世家, 列传,共130篇。本纪、世家、列传用于记述人物事迹,书用于说明各种制度的发展变化,表用于显示史事的脉络,奠定了后世写史的体例。纪传黄帝汉武三千108123072鲁迅背景介绍 本篇是司马迁写给其友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则近于宦官,为士大夫所轻贱。任安此时曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后来,任安以重罪入狱,司马迁担心任安一旦被处死,就会永远失去给他回信的机会,使他抱憾终生,同时自己也无法向老朋友一抒胸中的积愤,于是写下了这篇《报任安书》。 报任安书 “书”是古代的一种文体,就是“书信”的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的信,信题多为“报……书”“答……书”“与……书”“上……书”“寄……书”等。

例如:《答司马谏议书》(王安石)、《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙) 听读课文曩者 阙然 倡优所畜 蝼蚁 槛阱 圜墙 强颜 衣赭 缧绁倜傥 膑脚 愠色 戮 垢 剌谬通假字:

诎,同“屈” ; 关,同“贯”,戴上;枪,同“抢”,撞击;

罔,同“网”,法网;

摩,同“磨”,磨灭;底,同“抵”;失,同“佚”,散失;责,同“债”; 自读第一、二节,落实字词,理解文意,概括内容。第一部分(第1、2节) 太史公牛马走司马迁再拜言。

少卿足下:曩(nǎng)者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。意气勤勤恳恳,若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。请略陈固陋。阙(quē)然久不报,幸勿为过! 本段重点词、句:谦敬词:辱、幸

固定用法:教以……为务

古今异义:意气、勤勤恳恳

活用:固陋

其他:若、相内容概括:

说明来信内容,并就答复迟表示歉意。第二部分(3、4节) 自读第一层(“仆之先”——“素所自树立使然也”) 仆之先人非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也。 第二部分 第一层概括:说自己和祖先的职务不为天子所重,且为世俗所轻,死了毫无价值; 自读第二层(“人固有一死”——“殆为此也”)人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎(qū)体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠(chuí)楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣。传曰:“刑不上大夫。”此言士节不可不勉励也。 列举不辱、受辱的不同等次,说明自己受到了极辱,奇耻大辱,无颜苟活猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜(yuán)墙之中,当此之时,见狱吏则头枪(qiāng)地,视徒隶则心惕息,何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强(qiǎng)颜耳,曷足贵乎! 用比喻、对比来说明人的志气在困辱的境地中会逐渐衰微的。且西伯,伯也,拘于羑(yǒu)里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南面称孤,系狱抵罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其(jī),大将也,衣赭(zhě)衣,关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔(wǎng)加,不能引决自裁,在尘埃之中。古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎?古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。 西伯(周文王)——拘羑里 李斯——具五刑

淮阴(韩信)——受械 彭越、张敖——系狱

绛侯(周勃)——囚于请室 魏其——衣赭关三木

季布——为朱家钳奴 灌夫——受辱居室∈忍辱偷生,古今一体暗示自己也想“隐忍苟活”结合注释阅读“且西伯”到本段结束,概括此部分内容。第二层概括:应该在受辱之前自杀,受刑以后再自杀已经迟了;“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”承上(死得有没有价值)启下(辱与不辱的区别)。然后列举不辱、受辱的不同等次,说明自己受到了极辱。

接着用比喻、对比来说明人的志气在困

辱的境地中会逐渐衰微的,再举王侯将

相受辱后不能自杀的例子,说明“士节”不可以稍加折辱,自己若要死节的话,在受刑之前就应该自杀。“受辱”是人生之常事,不足为奇。本节重点词、句:

虚词:固、若、于、用、而、以

通假;箠-捶、剔-剃、 以-已、罔-网、

枪-抢

活用:倡优、

其他:若、比、或

句式:与蝼蚁何以异?

或重于太山,或轻于鸿毛

安在其不辱也?

古人所以重施刑于大夫者,殆为此也赏 析 “天下奇文”报任安书任 安司马迁:慎于接物,推贤进士:阙然久不报,幸勿为过地位卑微,死不足惜奇耻大辱,无颜苟活身处困境,走向衰落忍辱偷生,古今一体自身的遭遇抑郁、激愤因 为自读第三层(第4节) 夫人情莫不贪生恶(wù)死,念父母,顾妻子。至激于义理者不然,乃有所不得已也。今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉。仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧(léi)绁(xiè)之辱哉?且夫臧(zāng)获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后世也。 8、夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子;至激于义理者不然,乃有所不得已也。

就人的本性而言,没有不贪生厌死的,(难免要)怀念父母和妻子儿女;至于为正义和公理所激奋的人,则不是这样,那是因为有所不得已的缘故。

文句翻译9、仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!

我虽然怯懦,想苟全性命,却很懂得舍生取义的道理,何至于甘心接受绳捆索绑的侮辱呢!文句翻译 人之常情没有不贪恋生存、厌恶死亡的,没有不顾念父母妻儿的。至于那些为义理所激励的人并不如此,那是由不得已的形势造成的。如今我不幸,早年丧失父母,没有兄弟相亲,孤独一人在世,少卿您看我对妻儿们该如何呢?况且勇敢的人不必以死殉节,怯懦的人只要仰慕节义,什么情况下不能勉励自己呢!我虽然怯懦,想苟且偷生,但也还懂得偷生与赴死的界限,何至于自甘陷身牢狱之中去受辱呢!奴隶婢妾还能去自杀,何况我这种处于不得已境地的人呢!我之所以暗暗地忍受,苟活偷生,关在粪土般污秽的监狱里而不肯去死,就因为抱恨自己心中还有未实现的理想,如果在屈辱中死去,我的文章才华就不能流传于后世了。 本节重点词、句:

虚词:乃、且、且夫

实词:顾、念、隐、恨、辞、私心

句式:兄弟之亲

所以隐忍苟活,幽于粪土之中 而不辞者,恨私心有所不尽,鄙 陋没世,而文采不表于后世也。

直接表明自己“隐忍苟活”的原因不为父母妻子让文采流传后世结合注释阅读第4段,概括此段的内容。不是因为缺乏勇气自读第三部分(5、6节)古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。10、古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

古代拥有财富、尊位而姓名埋没的人,不可胜数,只有卓越超群的人才为后人所称道。文句翻译10、此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。

所有这些作者都是心中感到抑郁不舒畅,他们的思想观念不被当时的人们接受,所以叙述过去的事情,让后世了解自己。文句翻译第5段翻译:古时候身虽富贵而名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才著称于世,那就是:西伯姬昌被拘禁而演绎《周易》;孔子受困厄而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵都是一些圣贤发愤而写作的。 这些都是人们感情有压抑郁结不解之处,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,使将来的人了解他的志向。就象左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终于不能被人重用,便退而著书立说来抒发他们的怨愤,想流传下文章来表露自己的本心。 文王拘而演《周易》 仲尼厄而作《春秋》

屈原放逐,乃赋《离骚》 左丘失明,厥有《国语》

孙子膑脚,《兵法》修列 不韦迁蜀,世传《吕览》

韩非囚秦,《说难》《孤愤》

《诗》三百篇,大底贤圣发愤之所为作∈受辱后“退而论书策,以舒其愤”,终于成功相信自己也能成功进一步表明自己“隐忍苟活”的原因结合注释阅读第5段,概括此段的内容。 仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,考其行事,稽其成败兴坏之理,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。 11、仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理.

我不自量力,近来将自己的心愿寄托在无用的言辞上,搜集世上散失的文献,考证历史人物的所作所为,考查他们成功、失败、兴起、衰败的规律。文句翻译12、仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

我如果真的著成了这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,使它流行于大都会,这样我就补偿了前番下狱受刑所遭到的侮辱,即使一万次遭到杀戮,哪里有悔恨呢!可是,这番话只能说给有见识的人听,对俗人就难说了。

文句翻译第6段翻译:

我私下里也自不量力,近来用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,对前人事实考证,考察其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成表十篇,本纪十二篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,一共一百三十篇,也是想探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家之言。 刚开始草创还没有完毕,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此便接受了最残酷的刑罚而不敢有怒色。我现在真正的写完了这部书,打算把它藏进名山,传给可传的人,再让它流传进都市之中,那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即便是让我千次万次地被杀戮,又有什么后悔的呢!但是,这些只能向有见识的人诉说,却很难向世俗之人讲清楚啊! 这两段的重点词、句:

虚词:盖、而、乃、终、以、诚、凡、 虽、是以、厥

通假:摩-磨、底-抵

活用:垂

重点实词:为作、行事、就、会遭、通

其他:百三十

句式: 屈原放逐

《兵法》修列 第三部分,进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。分两个层次。1)作者进一步列举了文王、孔子、屈原、在丘明、孙膑、吕不韦、韩非等非凡特殊的人才能够忍辱负重,完成流传后世的不朽之作的业绩,说明他们体现了最大的人生价值。2)作者说他是学习先贤,当时《史记》草创未成,就遭此灾,他痛惜全书没有完成。因此,受酷刑而无愠色,遭戮笑却能忍耐,最后终于完成了《史记》,偿还了前面受辱的债。第6段:创作《史记》的目的和《史记》的内容、体例。结合注释阅读第6段,概括此段的内容。 第5、6段文字上的联系是什么?内容上似与“推贤进士”无关,为什么要这样写?

第5段写古代“倜傥非常之人”受辱处困,退而著书,“思垂空文以自见”。

第6段写仿效古之贤人,“就极刑而无愠色”,著《史记》以“偿前辱之责”。

第5段的人物是第6段中自己的榜样和力量,两段共同交代了自己忍辱负重的原因。

首先上段已经叙述了自己所受的极辱,自然会让人想到他何以能“苟活”,在第6段对此作了回答,是因为《史记》“草创未就”,“惜其不成”,“是以就极刑而无愠色”;再者,任安是作者的好友,对好友(也只能对好友)倾吐个人情怀是极为正常的,所以作者说“然此可为智者道,难为俗人言也”。 第四部分:书信的结尾。 司马迁再次向任安表述沉痛羞辱的愤懑心情,并陈说他对余生的看法。

最后与开端相照应,再次婉辞解说无从推贤进士的苦衷。

本段重点词: 虚词:以、故、且、虽 重点实词:通、要之、不信 活用:曼辞 句式:无乃与仆私心剌谬乎? 第7段:表明自己现在的心情和对人生的看法。结合注释阅读第7段,概括此段的内容。 最后一段里哪些句字照应前文,哪些句子写作者当时的处境和心情?

第7段在结构上有何作用?

??

此段在内容上又回到作者目前的悲惨处境上,描写自己“肠一日而九,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往”的无限痛苦和寂寞,从而回应第1段,结构十分严密。赏 析 “天下奇文”报任安书任 安司马迁:慎于接物,推贤进士:阙然久不报,幸勿为过地位卑微,死不足惜奇耻大辱,无颜苟活身处困境,走向衰落忍辱偷生,古今一体文传后世,隐忍苟活身处逆境,期望成功无乃与仆私心剌谬乎?自身的遭遇苟活的原因抑郁、激愤极度的痛苦因 为所 以理清结构 第一部分:说明任安来信的内容,对答复迟表示歉意,引出自陈己志。

第二部分:申述自己遭受极辱而不自杀的原因。

第三部分:进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。

第四部分:书信结尾。请概括文章的结构特点以及文章的主旨。

?? 总分总结构

借回答任安“推贤进士”数语,围绕一个“辱”字,诉说了自己的不幸遭遇和精神上难以形容的苦痛,表现了自己发愤著书、雪耻传名的顽强意志。了解司马迁其人

司马迁在李陵之祸后,受到了哪些肉体和精神上的摧残?司马迁受宫刑后的感受是什么?

司马迁在遭受奇耻大辱后为什么仍“苟活于世”? A、司马迁强调“人固有一死,死,有重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”。

B、“所以隐忍苟活,函粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。”司马迁之所以忍受着屈辱活下来,陷于粪土般的污浊环境中而不肯死的原因,是因为《史记》没有完成。

C、“盖西伯拘而演《周易》……《诗》三百篇,大氐圣贤发愤之所为作也。”司马迁热情歌颂了这些古代圣贤,他们虽然身处逆境,备受迫害,但并不因此而消沉,而是努力给后人留下有价值的东西。作者以此作为对自己的激励,表现了司马迁那种坚强的意志,顽强奋斗的精神。 了解本文的特点体会本文叙事、说理、抒情融于一炉的写法。 A、“理至”:叙事议论条理清楚,环环紧扣,层层深入。

B、“情切”:情感跌宕起伏,奔放而曲折。全文情感真切,有时奔放激荡,豪情满怀;有时又回肠荡气,如泣如诉。

第一段写受辱的痛苦时,说自己伏法死去,“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异!”这抒发了他对社会不公的愤慨之情;

写自己选择忍受侮辱时说:“仆虽怯懦欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!”这里表现了他受辱的痛苦,悲切郁闷之情,溢于言表。

第五段写出他为了完成伟大的巨著《史记》,“就极刑而无愠色”,“虽万被戮,岂有悔哉!”则又表现他豪迈激荡的情感。

第六段再一次回想自己受辱的痛苦,“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!”又好像看到他悲痛欲绝,如泣如诉的表情。请找出文中的铺排句和用典句。 1、铺排句: 太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令;其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断支体受辱,最下腐刑极矣!

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大氐圣贤发愤之所为作也。 2、用典句:

盖西伯拘而演《周易》……大氐圣贤发愤之所为作也。 且西伯,伯也,拘牖里;李斯,相也,具五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南向称孤,系狱具罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭、关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱居室。 集 评史公之身乃《史记》之身,非史公所得自私;史公可为少陵死,而《史记》必不能为少陵废。” ——清·包世臣

此书反复曲折,首尾相续,燕赵烈士之风。忧愁忧思,则又直与《离骚》叙事明白,豪气逼人。其感慨啸歌,大有对垒。文情至此极矣。 ——吴楚材《古文观止》评小 结作者议论的基本思路是:

①受辱——引决(士人应持的态度);

②受辱——隐忍——完成伟大的事业(高尚的士人,如文王、孔子、屈原、左丘明等);

③“我”(司马迁)受辱——学习前贤,选择隐忍——为了完成巨著《史记》。 学习了《报任安书》,我们了解了司马迁的生死观:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”;我们还知道,面对侮辱、嘲笑、误解,司马迁的态度是——忍辱负重。

思考讨论:

你同意司马迁的生死观吗?你赞成他的选择吗?谈谈你的观点。

生存选择司马迁“隐忍苟活”,是为了成就人生的大事业,

垂名不朽,实现人生的价值。

他以先贤为榜样,强调通过立言来实现自我的人生价值。他提出“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”的生死观.表明“忍辱立名”的荣辱观,以圣贤的教导和事迹激励自己,身处逆境奋斗不止,珍爱自己的生命,通过奋斗来创造价值。这是对传统生死观和荣辱观的继承和突破,塑造了逆境困厄中奋斗不止的民族性格和精神,直到今天仍然有巨大的教育意义。生存选择总结全文

《报任安书》是司马迁留给后世的唯一书信。正是他将峻洁的人品、伟大的精神自现于后世的力作。司马迁在信中结尾处断言:“要之死日,然后是非乃定。”他的期望没有落空:如果说五十六万余字的辉煌巨著《史记》,是他留下的一座耸入云霄的巍峨大厦的话,那么,《报任安书》则为他在这座大厦前,留下了一座崇高的汉白玉雕像,在它的底座上铭刻着六个大字:“述往事,思来者”——而高高屹立的他,则正以身处黑暗时代的悲愤、正直,而又“桀骜不驯”的深沉目光,注视着千秋万代。生存选择《报任安书》是一篇无韵的《离骚》。史公之身处逆境而矢志不渝的大丈夫气概堪为万世楷模,而他对生之价值与死之意义的理性思考,更是为我们留下了宝贵的思想财富,让我们清楚地认识到生命的重大意义。 通假字诎体受辱

见狱吏则头枪地

及以至是

及罪至罔加

古者富贵而名摩灭大底圣贤发愤之所为作也

思垂空文以自见

网罗天下放失旧闻

则仆偿前辱之责解释下列加点词:司马迁再拜言

意气勤勤恳恳

若望仆不相师

请略陈固陋

阕然久不报

幸勿为过

谦辞与敬辞

拜两拜

情义、诚挚恳切

怨望、效法

固塞鄙陋的意见,形做名

隔了很久,回复

责备

牛马走、辱、幸流俗所轻也

不与能死节者比

特以为智穷罪极

卒就死耳

用之所趋异也

积微约之渐也

具于五刑

审矣,何足怪也

殆为此乎?

轻视

称许、相提并论

只是

最终

因为

浸渍,渐进

受(刑械)

清楚明白

大概仆于妻子何如哉

亦颇识去就之分

恨私心有所不尽

鄙陋没世

仲尼厄而作《春秋》

不韦迁蜀

发愤之所为作也

以舒其愤

仆窃不逊

网罗天下放失旧闻

稽其成败兴坏之纪如何

职分(界限)

遗憾

终结一生

困穷

贬谪

愤懑

舒散

不谦虚

散乱的文献

考订;纲纪、规律

会遭此祸

虽万被戮,岂有毁哉

虽累百世,垢弥甚耳

通其狂惑

今虽欲自雕琢

曼辞以自饰

书不能悉意恰逢,正好

即使

即使

达(抒发)

现在

美好

完全,尽文句翻译1、曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。

往日承蒙您写信给我,教导我务必慎重地待人接物,并推荐贤能之士。

2、若望仆不相师,而用流俗人之言。仆非敢如此也。

似乎是抱怨我没有照你说的那样去做,而附和俗人的看法。我并非如此。

文句翻译3、假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。

假使我受到法律制裁被处死刑,就像九头牛身上失去一根毛一样,跟蝼蚁(之死)有什么不同?而世人又不会将我与能死节的人同等看待,只认为我智力穷尽,罪过极大,不能自己解脱,终于去死而已。文句翻译4、仆之先,非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也。

我的先人,没有获得丹书、铁券那样的特大功勋,所从事的是起草文书、编写史料、记录天象、制定律历的工作,(其职位)接近于占卜之官和太祝之间,本来就是皇上所戏弄,当成乐师、优伶一样畜养的人,为流俗所轻视。文句翻译5、故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对也。定计于鲜也。

所以,对士人来说,(即使是)在地上画一座牢狱,那情势也叫人不敢进去;(即使是)一个木制的狱吏,也不敢跟它对质,必须在遇刑前自杀(以免受辱)。6、当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!

在这个时候,看见狱吏就以头碰地,看到狱卒就胆战心惊。为什么呢?这(也)是以威力制约逐步发展的结果啊。待到已经到了这一步,还说不受辱,不过是所谓“脸皮厚”罢了,哪里说得上尊贵呢?

文句翻译7、由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭之间,乃欲引节,斯不亦远乎!

由此说来,勇敢或怯懦,坚强或软弱,都是由形势决定的。明白了这个道理,还有什么值得奇怪的呢?一个人不能早在遇刑前就自杀,因而渐渐志气衰微,待到受杖刑,这才想到要死于名节,离名节不是太远了吗?文句翻译8、夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子;至激于义理者不然,乃有所不得已也。

就人的本性而言,没有不贪生厌死的,(难免要)怀念父母和妻子儿女;至于为正义和公理所激奋的人,则不是这样,那是因为有所不得已的缘故。

文句翻译9、仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!

我虽然怯懦,想苟全性命,却很懂得舍生取义的道理,何至于甘心接受绳捆索绑的侮辱呢!

10、古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

古代拥有财富、尊位而姓名埋没的人,不可胜数,只有卓越超群的人才为后人所称道。

文句翻译11、仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪.

我不自量力,近来将自己的心愿寄托在无用的言辞上,搜集世上散失的文献,粗略地考证历史人物的所作所为,统观他们由始至终的过程,考查他们成功、失败、兴起、衰败的规律。

文句翻译12、仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

我确实想完成这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,使它流行于大都会,这样我就补偿了前番下狱受刑所遭到的侮辱,即使一万次遭到杀戮,哪里有悔恨呢!可是,这番话只能说给有见识的人听,对俗人就难说了。

文句翻译读《报任安书》后感“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”《史记》被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚。”历来为人们所推崇,作者司马迁也因此书享誉千古。今日读完《报任安书》后,则更加深了自己对它的敬佩。

《报任安书》是司马迁写给任安的一封书信。信中将自己对汉王朝是非不分,忠奸不辨表现了极大的愤慨,将自己忍受屈辱的一腔悲愤表现得淋漓尽致。掩卷之后,我也思绪起伏。

有人说“英雄是寂寞的”。我也深深感到司马迁在他追逐理想的道路上也是寂寞的。就因为说了几句真话而惨遭李陵之祸,受牢狱之苦,遭宫刑之难。即便如此,他仍未放弃生命。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趣异也。”之所以有这样的生死观,是因为他有完成《史记》的理想与抱负。正是这理想支撑着他面对满朝文武的白眼,面对亲朋好友远离自己而依旧坚强。也有人说“英雄不寂寞”。当自己的至交好友任安也对自己产生了误解,司马迁却不能再沉默,写下了这份豪气逼人的书信。相信几千年前的任安看完此信一定理解了太史公的苦衷,一定会为朋友拥有远大的理想和宏伟的抱负而深感骄傲。

当一个人拥有远大理想时,他便拥有了坚强;当一个人在完成他宏伟抱负的过程中,他便赢得了千万人的景仰。

司马迁就是这样一个人。当翻开尘封的历史,凡是在书页中留下浓墨重彩的人莫不如此。我在感叹这些人曲折经历的同时,发现了他们都有一个相同的特点:他们都拥有坚定的信念和远大的理想。理想让他们插上翅膀的同时,也赋予了他们一往无前的勇气和无坚不摧的力量。

生活在现实中的人们大多不愿谈及自己的理想,或许是现实世界让更多的人归于平庸。人们在喧嚣的世界里匆匆走过自己的一生,没有给时代留下一丁点儿印记。难道他们都没有理想?又或着他们只愿意做繁华世界的陪衬?而事实上,几千年来,又能有几人像太史公一样光芒四射?看了《报任安书》后,我也感到了自己的渺小与微不足道,但我不会因此而自卑或是气馁。

我拥有自己的理想,我相信每一个人也都有心底里那一片自我的空间。时代的弄潮儿永远只会是少数,万千宠爱集于一身的人也让我们觉得高不可攀,美英攻打伊拉克,你我即便说破了嘴他们也不会撤退。那么拥有理想的我们又该去做些什么呢?就让我们从小事做起,从点滴做起。太史公的成就或许你我只能望其项背,但他虽负万难,依旧矢志前行的精神当会激励你我通向理想的步伐! 太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令;其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。 铺排句 盖西伯拘而演《周易》……大底圣贤发愤之所为作也。

且西伯,伯也,拘牖里;李斯,相也,具五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南向称孤,系狱具罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣、关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱居室。用典句司马迁在李陵之祸后,受到了哪些肉体和精神上的摧残?司马迁受宫刑后的感受是什么? 司马迁下狱之后受尽酷刑,“交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。”直至受宫刑。 精神上也受到残酷的迫害,“见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息”。毁谤耻笑接踵而来。 在这种可怕的舆论压力下,他直至没有面目再上父母的丘墓,“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知所如往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。” 《报任安书》是司马迁留给后世的唯一书信。正是他将峻洁的人品、伟大的精神自现于后世的力作。司马迁在信中结尾处断言:“要之死日,然后是非乃定。”他的期望没有落空:如果说五十六万余字的辉煌巨著《史记》,是他留下的一座耸入云霄的巍峨大厦的话,那么,《报任安书》则为他在这座大厦前,留下了一座崇高的汉白玉雕像,在它的底座上铭刻着六个大字:“述往事,思来者”——而高高屹立的他,则正以身处黑暗时代的悲愤、正直,而又“桀骜不驯”的深沉目光,注视着千秋万代。

司马迁早年游踪遍及南北,到处考察风俗,采集传说。初仕郎中,曾奉使西南。元鼎六年(前111)回家,值父病笃。父亲临终前嘱咐他说:“余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞夏,典天官事。后世中衰……余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。”并告诫他不要“废天下之史文”。元封三年(前108),司马迁继父职,任 ,得以博览皇家珍藏的大量图书、档案和文献,为《史记》的写作提供了丰富的资料。

天汉二年(前99),在《史记》草创未就之际,司马迁因替投降匈奴的 辩解而被捕下狱,受 。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),继续发愤著书,于征和二年(前91)写成 。子长太史令太史令李陵腐刑《史记》 《史记》有很高史学价值。班固称赞这部书说:“善序事理,辩而不华,质而不俚,其文质,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”(《汉书·司马迁传》)意思是它高度地反映了历史的真实。

《史记》又有很高的文学价值。书中对部分历史人物的叙述,语言生动,形象鲜明。 称之为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 《史记》是我国第一部 体通史,有很高的史学价值。记载了上起传说中的 ,下至 帝初年 年的历史。分 表、 书、 本纪, 世家, 列传,共130篇。本纪、世家、列传用于记述人物事迹,书用于说明各种制度的发展变化,表用于显示史事的脉络,奠定了后世写史的体例。纪传黄帝汉武三千108123072鲁迅背景介绍 本篇是司马迁写给其友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则近于宦官,为士大夫所轻贱。任安此时曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后来,任安以重罪入狱,司马迁担心任安一旦被处死,就会永远失去给他回信的机会,使他抱憾终生,同时自己也无法向老朋友一抒胸中的积愤,于是写下了这篇《报任安书》。 报任安书 “书”是古代的一种文体,就是“书信”的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的信,信题多为“报……书”“答……书”“与……书”“上……书”“寄……书”等。

例如:《答司马谏议书》(王安石)、《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙) 听读课文曩者 阙然 倡优所畜 蝼蚁 槛阱 圜墙 强颜 衣赭 缧绁倜傥 膑脚 愠色 戮 垢 剌谬通假字:

诎,同“屈” ; 关,同“贯”,戴上;枪,同“抢”,撞击;

罔,同“网”,法网;

摩,同“磨”,磨灭;底,同“抵”;失,同“佚”,散失;责,同“债”; 自读第一、二节,落实字词,理解文意,概括内容。第一部分(第1、2节) 太史公牛马走司马迁再拜言。

少卿足下:曩(nǎng)者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。意气勤勤恳恳,若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。请略陈固陋。阙(quē)然久不报,幸勿为过! 本段重点词、句:谦敬词:辱、幸

固定用法:教以……为务

古今异义:意气、勤勤恳恳

活用:固陋

其他:若、相内容概括:

说明来信内容,并就答复迟表示歉意。第二部分(3、4节) 自读第一层(“仆之先”——“素所自树立使然也”) 仆之先人非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也。 第二部分 第一层概括:说自己和祖先的职务不为天子所重,且为世俗所轻,死了毫无价值; 自读第二层(“人固有一死”——“殆为此也”)人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎(qū)体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠(chuí)楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣。传曰:“刑不上大夫。”此言士节不可不勉励也。 列举不辱、受辱的不同等次,说明自己受到了极辱,奇耻大辱,无颜苟活猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜(yuán)墙之中,当此之时,见狱吏则头枪(qiāng)地,视徒隶则心惕息,何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强(qiǎng)颜耳,曷足贵乎! 用比喻、对比来说明人的志气在困辱的境地中会逐渐衰微的。且西伯,伯也,拘于羑(yǒu)里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南面称孤,系狱抵罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其(jī),大将也,衣赭(zhě)衣,关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔(wǎng)加,不能引决自裁,在尘埃之中。古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎?古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。 西伯(周文王)——拘羑里 李斯——具五刑

淮阴(韩信)——受械 彭越、张敖——系狱

绛侯(周勃)——囚于请室 魏其——衣赭关三木

季布——为朱家钳奴 灌夫——受辱居室∈忍辱偷生,古今一体暗示自己也想“隐忍苟活”结合注释阅读“且西伯”到本段结束,概括此部分内容。第二层概括:应该在受辱之前自杀,受刑以后再自杀已经迟了;“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”承上(死得有没有价值)启下(辱与不辱的区别)。然后列举不辱、受辱的不同等次,说明自己受到了极辱。

接着用比喻、对比来说明人的志气在困

辱的境地中会逐渐衰微的,再举王侯将

相受辱后不能自杀的例子,说明“士节”不可以稍加折辱,自己若要死节的话,在受刑之前就应该自杀。“受辱”是人生之常事,不足为奇。本节重点词、句:

虚词:固、若、于、用、而、以

通假;箠-捶、剔-剃、 以-已、罔-网、

枪-抢

活用:倡优、

其他:若、比、或

句式:与蝼蚁何以异?

或重于太山,或轻于鸿毛

安在其不辱也?

古人所以重施刑于大夫者,殆为此也赏 析 “天下奇文”报任安书任 安司马迁:慎于接物,推贤进士:阙然久不报,幸勿为过地位卑微,死不足惜奇耻大辱,无颜苟活身处困境,走向衰落忍辱偷生,古今一体自身的遭遇抑郁、激愤因 为自读第三层(第4节) 夫人情莫不贪生恶(wù)死,念父母,顾妻子。至激于义理者不然,乃有所不得已也。今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉。仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧(léi)绁(xiè)之辱哉?且夫臧(zāng)获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后世也。 8、夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子;至激于义理者不然,乃有所不得已也。

就人的本性而言,没有不贪生厌死的,(难免要)怀念父母和妻子儿女;至于为正义和公理所激奋的人,则不是这样,那是因为有所不得已的缘故。

文句翻译9、仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!

我虽然怯懦,想苟全性命,却很懂得舍生取义的道理,何至于甘心接受绳捆索绑的侮辱呢!文句翻译 人之常情没有不贪恋生存、厌恶死亡的,没有不顾念父母妻儿的。至于那些为义理所激励的人并不如此,那是由不得已的形势造成的。如今我不幸,早年丧失父母,没有兄弟相亲,孤独一人在世,少卿您看我对妻儿们该如何呢?况且勇敢的人不必以死殉节,怯懦的人只要仰慕节义,什么情况下不能勉励自己呢!我虽然怯懦,想苟且偷生,但也还懂得偷生与赴死的界限,何至于自甘陷身牢狱之中去受辱呢!奴隶婢妾还能去自杀,何况我这种处于不得已境地的人呢!我之所以暗暗地忍受,苟活偷生,关在粪土般污秽的监狱里而不肯去死,就因为抱恨自己心中还有未实现的理想,如果在屈辱中死去,我的文章才华就不能流传于后世了。 本节重点词、句:

虚词:乃、且、且夫

实词:顾、念、隐、恨、辞、私心

句式:兄弟之亲

所以隐忍苟活,幽于粪土之中 而不辞者,恨私心有所不尽,鄙 陋没世,而文采不表于后世也。

直接表明自己“隐忍苟活”的原因不为父母妻子让文采流传后世结合注释阅读第4段,概括此段的内容。不是因为缺乏勇气自读第三部分(5、6节)古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。10、古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

古代拥有财富、尊位而姓名埋没的人,不可胜数,只有卓越超群的人才为后人所称道。文句翻译10、此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。

所有这些作者都是心中感到抑郁不舒畅,他们的思想观念不被当时的人们接受,所以叙述过去的事情,让后世了解自己。文句翻译第5段翻译:古时候身虽富贵而名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才著称于世,那就是:西伯姬昌被拘禁而演绎《周易》;孔子受困厄而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵都是一些圣贤发愤而写作的。 这些都是人们感情有压抑郁结不解之处,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,使将来的人了解他的志向。就象左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终于不能被人重用,便退而著书立说来抒发他们的怨愤,想流传下文章来表露自己的本心。 文王拘而演《周易》 仲尼厄而作《春秋》

屈原放逐,乃赋《离骚》 左丘失明,厥有《国语》

孙子膑脚,《兵法》修列 不韦迁蜀,世传《吕览》

韩非囚秦,《说难》《孤愤》

《诗》三百篇,大底贤圣发愤之所为作∈受辱后“退而论书策,以舒其愤”,终于成功相信自己也能成功进一步表明自己“隐忍苟活”的原因结合注释阅读第5段,概括此段的内容。 仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,考其行事,稽其成败兴坏之理,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。 11、仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理.

我不自量力,近来将自己的心愿寄托在无用的言辞上,搜集世上散失的文献,考证历史人物的所作所为,考查他们成功、失败、兴起、衰败的规律。文句翻译12、仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

我如果真的著成了这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,使它流行于大都会,这样我就补偿了前番下狱受刑所遭到的侮辱,即使一万次遭到杀戮,哪里有悔恨呢!可是,这番话只能说给有见识的人听,对俗人就难说了。

文句翻译第6段翻译:

我私下里也自不量力,近来用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,对前人事实考证,考察其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成表十篇,本纪十二篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,一共一百三十篇,也是想探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家之言。 刚开始草创还没有完毕,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此便接受了最残酷的刑罚而不敢有怒色。我现在真正的写完了这部书,打算把它藏进名山,传给可传的人,再让它流传进都市之中,那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即便是让我千次万次地被杀戮,又有什么后悔的呢!但是,这些只能向有见识的人诉说,却很难向世俗之人讲清楚啊! 这两段的重点词、句:

虚词:盖、而、乃、终、以、诚、凡、 虽、是以、厥

通假:摩-磨、底-抵

活用:垂

重点实词:为作、行事、就、会遭、通

其他:百三十

句式: 屈原放逐

《兵法》修列 第三部分,进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。分两个层次。1)作者进一步列举了文王、孔子、屈原、在丘明、孙膑、吕不韦、韩非等非凡特殊的人才能够忍辱负重,完成流传后世的不朽之作的业绩,说明他们体现了最大的人生价值。2)作者说他是学习先贤,当时《史记》草创未成,就遭此灾,他痛惜全书没有完成。因此,受酷刑而无愠色,遭戮笑却能忍耐,最后终于完成了《史记》,偿还了前面受辱的债。第6段:创作《史记》的目的和《史记》的内容、体例。结合注释阅读第6段,概括此段的内容。 第5、6段文字上的联系是什么?内容上似与“推贤进士”无关,为什么要这样写?

第5段写古代“倜傥非常之人”受辱处困,退而著书,“思垂空文以自见”。

第6段写仿效古之贤人,“就极刑而无愠色”,著《史记》以“偿前辱之责”。

第5段的人物是第6段中自己的榜样和力量,两段共同交代了自己忍辱负重的原因。

首先上段已经叙述了自己所受的极辱,自然会让人想到他何以能“苟活”,在第6段对此作了回答,是因为《史记》“草创未就”,“惜其不成”,“是以就极刑而无愠色”;再者,任安是作者的好友,对好友(也只能对好友)倾吐个人情怀是极为正常的,所以作者说“然此可为智者道,难为俗人言也”。 第四部分:书信的结尾。 司马迁再次向任安表述沉痛羞辱的愤懑心情,并陈说他对余生的看法。

最后与开端相照应,再次婉辞解说无从推贤进士的苦衷。

本段重点词: 虚词:以、故、且、虽 重点实词:通、要之、不信 活用:曼辞 句式:无乃与仆私心剌谬乎? 第7段:表明自己现在的心情和对人生的看法。结合注释阅读第7段,概括此段的内容。 最后一段里哪些句字照应前文,哪些句子写作者当时的处境和心情?

第7段在结构上有何作用?

??

此段在内容上又回到作者目前的悲惨处境上,描写自己“肠一日而九,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往”的无限痛苦和寂寞,从而回应第1段,结构十分严密。赏 析 “天下奇文”报任安书任 安司马迁:慎于接物,推贤进士:阙然久不报,幸勿为过地位卑微,死不足惜奇耻大辱,无颜苟活身处困境,走向衰落忍辱偷生,古今一体文传后世,隐忍苟活身处逆境,期望成功无乃与仆私心剌谬乎?自身的遭遇苟活的原因抑郁、激愤极度的痛苦因 为所 以理清结构 第一部分:说明任安来信的内容,对答复迟表示歉意,引出自陈己志。

第二部分:申述自己遭受极辱而不自杀的原因。

第三部分:进一步说明自己受腐刑后隐忍苟活的原因,是为了完成《史记》。

第四部分:书信结尾。请概括文章的结构特点以及文章的主旨。

?? 总分总结构

借回答任安“推贤进士”数语,围绕一个“辱”字,诉说了自己的不幸遭遇和精神上难以形容的苦痛,表现了自己发愤著书、雪耻传名的顽强意志。了解司马迁其人

司马迁在李陵之祸后,受到了哪些肉体和精神上的摧残?司马迁受宫刑后的感受是什么?

司马迁在遭受奇耻大辱后为什么仍“苟活于世”? A、司马迁强调“人固有一死,死,有重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”。

B、“所以隐忍苟活,函粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。”司马迁之所以忍受着屈辱活下来,陷于粪土般的污浊环境中而不肯死的原因,是因为《史记》没有完成。

C、“盖西伯拘而演《周易》……《诗》三百篇,大氐圣贤发愤之所为作也。”司马迁热情歌颂了这些古代圣贤,他们虽然身处逆境,备受迫害,但并不因此而消沉,而是努力给后人留下有价值的东西。作者以此作为对自己的激励,表现了司马迁那种坚强的意志,顽强奋斗的精神。 了解本文的特点体会本文叙事、说理、抒情融于一炉的写法。 A、“理至”:叙事议论条理清楚,环环紧扣,层层深入。

B、“情切”:情感跌宕起伏,奔放而曲折。全文情感真切,有时奔放激荡,豪情满怀;有时又回肠荡气,如泣如诉。

第一段写受辱的痛苦时,说自己伏法死去,“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异!”这抒发了他对社会不公的愤慨之情;

写自己选择忍受侮辱时说:“仆虽怯懦欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!”这里表现了他受辱的痛苦,悲切郁闷之情,溢于言表。

第五段写出他为了完成伟大的巨著《史记》,“就极刑而无愠色”,“虽万被戮,岂有悔哉!”则又表现他豪迈激荡的情感。

第六段再一次回想自己受辱的痛苦,“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!”又好像看到他悲痛欲绝,如泣如诉的表情。请找出文中的铺排句和用典句。 1、铺排句: 太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令;其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断支体受辱,最下腐刑极矣!

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大氐圣贤发愤之所为作也。 2、用典句:

盖西伯拘而演《周易》……大氐圣贤发愤之所为作也。 且西伯,伯也,拘牖里;李斯,相也,具五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南向称孤,系狱具罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭、关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱居室。 集 评史公之身乃《史记》之身,非史公所得自私;史公可为少陵死,而《史记》必不能为少陵废。” ——清·包世臣

此书反复曲折,首尾相续,燕赵烈士之风。忧愁忧思,则又直与《离骚》叙事明白,豪气逼人。其感慨啸歌,大有对垒。文情至此极矣。 ——吴楚材《古文观止》评小 结作者议论的基本思路是:

①受辱——引决(士人应持的态度);

②受辱——隐忍——完成伟大的事业(高尚的士人,如文王、孔子、屈原、左丘明等);

③“我”(司马迁)受辱——学习前贤,选择隐忍——为了完成巨著《史记》。 学习了《报任安书》,我们了解了司马迁的生死观:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”;我们还知道,面对侮辱、嘲笑、误解,司马迁的态度是——忍辱负重。

思考讨论:

你同意司马迁的生死观吗?你赞成他的选择吗?谈谈你的观点。

生存选择司马迁“隐忍苟活”,是为了成就人生的大事业,

垂名不朽,实现人生的价值。

他以先贤为榜样,强调通过立言来实现自我的人生价值。他提出“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”的生死观.表明“忍辱立名”的荣辱观,以圣贤的教导和事迹激励自己,身处逆境奋斗不止,珍爱自己的生命,通过奋斗来创造价值。这是对传统生死观和荣辱观的继承和突破,塑造了逆境困厄中奋斗不止的民族性格和精神,直到今天仍然有巨大的教育意义。生存选择总结全文

《报任安书》是司马迁留给后世的唯一书信。正是他将峻洁的人品、伟大的精神自现于后世的力作。司马迁在信中结尾处断言:“要之死日,然后是非乃定。”他的期望没有落空:如果说五十六万余字的辉煌巨著《史记》,是他留下的一座耸入云霄的巍峨大厦的话,那么,《报任安书》则为他在这座大厦前,留下了一座崇高的汉白玉雕像,在它的底座上铭刻着六个大字:“述往事,思来者”——而高高屹立的他,则正以身处黑暗时代的悲愤、正直,而又“桀骜不驯”的深沉目光,注视着千秋万代。生存选择《报任安书》是一篇无韵的《离骚》。史公之身处逆境而矢志不渝的大丈夫气概堪为万世楷模,而他对生之价值与死之意义的理性思考,更是为我们留下了宝贵的思想财富,让我们清楚地认识到生命的重大意义。 通假字诎体受辱

见狱吏则头枪地

及以至是

及罪至罔加

古者富贵而名摩灭大底圣贤发愤之所为作也

思垂空文以自见

网罗天下放失旧闻

则仆偿前辱之责解释下列加点词:司马迁再拜言

意气勤勤恳恳

若望仆不相师

请略陈固陋

阕然久不报

幸勿为过

谦辞与敬辞

拜两拜

情义、诚挚恳切

怨望、效法

固塞鄙陋的意见,形做名

隔了很久,回复

责备

牛马走、辱、幸流俗所轻也

不与能死节者比

特以为智穷罪极

卒就死耳

用之所趋异也

积微约之渐也

具于五刑

审矣,何足怪也

殆为此乎?

轻视

称许、相提并论

只是

最终

因为

浸渍,渐进

受(刑械)

清楚明白

大概仆于妻子何如哉

亦颇识去就之分

恨私心有所不尽

鄙陋没世

仲尼厄而作《春秋》

不韦迁蜀

发愤之所为作也

以舒其愤

仆窃不逊

网罗天下放失旧闻

稽其成败兴坏之纪如何

职分(界限)

遗憾

终结一生

困穷

贬谪

愤懑

舒散

不谦虚

散乱的文献

考订;纲纪、规律

会遭此祸

虽万被戮,岂有毁哉

虽累百世,垢弥甚耳

通其狂惑

今虽欲自雕琢

曼辞以自饰

书不能悉意恰逢,正好

即使

即使

达(抒发)

现在

美好

完全,尽文句翻译1、曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。

往日承蒙您写信给我,教导我务必慎重地待人接物,并推荐贤能之士。

2、若望仆不相师,而用流俗人之言。仆非敢如此也。

似乎是抱怨我没有照你说的那样去做,而附和俗人的看法。我并非如此。

文句翻译3、假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。

假使我受到法律制裁被处死刑,就像九头牛身上失去一根毛一样,跟蝼蚁(之死)有什么不同?而世人又不会将我与能死节的人同等看待,只认为我智力穷尽,罪过极大,不能自己解脱,终于去死而已。文句翻译4、仆之先,非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也。

我的先人,没有获得丹书、铁券那样的特大功勋,所从事的是起草文书、编写史料、记录天象、制定律历的工作,(其职位)接近于占卜之官和太祝之间,本来就是皇上所戏弄,当成乐师、优伶一样畜养的人,为流俗所轻视。文句翻译5、故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对也。定计于鲜也。

所以,对士人来说,(即使是)在地上画一座牢狱,那情势也叫人不敢进去;(即使是)一个木制的狱吏,也不敢跟它对质,必须在遇刑前自杀(以免受辱)。6、当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!

在这个时候,看见狱吏就以头碰地,看到狱卒就胆战心惊。为什么呢?这(也)是以威力制约逐步发展的结果啊。待到已经到了这一步,还说不受辱,不过是所谓“脸皮厚”罢了,哪里说得上尊贵呢?

文句翻译7、由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭之间,乃欲引节,斯不亦远乎!

由此说来,勇敢或怯懦,坚强或软弱,都是由形势决定的。明白了这个道理,还有什么值得奇怪的呢?一个人不能早在遇刑前就自杀,因而渐渐志气衰微,待到受杖刑,这才想到要死于名节,离名节不是太远了吗?文句翻译8、夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子;至激于义理者不然,乃有所不得已也。

就人的本性而言,没有不贪生厌死的,(难免要)怀念父母和妻子儿女;至于为正义和公理所激奋的人,则不是这样,那是因为有所不得已的缘故。

文句翻译9、仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!

我虽然怯懦,想苟全性命,却很懂得舍生取义的道理,何至于甘心接受绳捆索绑的侮辱呢!

10、古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

古代拥有财富、尊位而姓名埋没的人,不可胜数,只有卓越超群的人才为后人所称道。

文句翻译11、仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪.

我不自量力,近来将自己的心愿寄托在无用的言辞上,搜集世上散失的文献,粗略地考证历史人物的所作所为,统观他们由始至终的过程,考查他们成功、失败、兴起、衰败的规律。

文句翻译12、仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也。

我确实想完成这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,使它流行于大都会,这样我就补偿了前番下狱受刑所遭到的侮辱,即使一万次遭到杀戮,哪里有悔恨呢!可是,这番话只能说给有见识的人听,对俗人就难说了。

文句翻译读《报任安书》后感“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”《史记》被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚。”历来为人们所推崇,作者司马迁也因此书享誉千古。今日读完《报任安书》后,则更加深了自己对它的敬佩。

《报任安书》是司马迁写给任安的一封书信。信中将自己对汉王朝是非不分,忠奸不辨表现了极大的愤慨,将自己忍受屈辱的一腔悲愤表现得淋漓尽致。掩卷之后,我也思绪起伏。

有人说“英雄是寂寞的”。我也深深感到司马迁在他追逐理想的道路上也是寂寞的。就因为说了几句真话而惨遭李陵之祸,受牢狱之苦,遭宫刑之难。即便如此,他仍未放弃生命。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趣异也。”之所以有这样的生死观,是因为他有完成《史记》的理想与抱负。正是这理想支撑着他面对满朝文武的白眼,面对亲朋好友远离自己而依旧坚强。也有人说“英雄不寂寞”。当自己的至交好友任安也对自己产生了误解,司马迁却不能再沉默,写下了这份豪气逼人的书信。相信几千年前的任安看完此信一定理解了太史公的苦衷,一定会为朋友拥有远大的理想和宏伟的抱负而深感骄傲。

当一个人拥有远大理想时,他便拥有了坚强;当一个人在完成他宏伟抱负的过程中,他便赢得了千万人的景仰。

司马迁就是这样一个人。当翻开尘封的历史,凡是在书页中留下浓墨重彩的人莫不如此。我在感叹这些人曲折经历的同时,发现了他们都有一个相同的特点:他们都拥有坚定的信念和远大的理想。理想让他们插上翅膀的同时,也赋予了他们一往无前的勇气和无坚不摧的力量。

生活在现实中的人们大多不愿谈及自己的理想,或许是现实世界让更多的人归于平庸。人们在喧嚣的世界里匆匆走过自己的一生,没有给时代留下一丁点儿印记。难道他们都没有理想?又或着他们只愿意做繁华世界的陪衬?而事实上,几千年来,又能有几人像太史公一样光芒四射?看了《报任安书》后,我也感到了自己的渺小与微不足道,但我不会因此而自卑或是气馁。

我拥有自己的理想,我相信每一个人也都有心底里那一片自我的空间。时代的弄潮儿永远只会是少数,万千宠爱集于一身的人也让我们觉得高不可攀,美英攻打伊拉克,你我即便说破了嘴他们也不会撤退。那么拥有理想的我们又该去做些什么呢?就让我们从小事做起,从点滴做起。太史公的成就或许你我只能望其项背,但他虽负万难,依旧矢志前行的精神当会激励你我通向理想的步伐! 太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令;其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。 铺排句 盖西伯拘而演《周易》……大底圣贤发愤之所为作也。

且西伯,伯也,拘牖里;李斯,相也,具五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南向称孤,系狱具罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣、关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱居室。用典句司马迁在李陵之祸后,受到了哪些肉体和精神上的摧残?司马迁受宫刑后的感受是什么? 司马迁下狱之后受尽酷刑,“交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。”直至受宫刑。 精神上也受到残酷的迫害,“见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息”。毁谤耻笑接踵而来。 在这种可怕的舆论压力下,他直至没有面目再上父母的丘墓,“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知所如往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。” 《报任安书》是司马迁留给后世的唯一书信。正是他将峻洁的人品、伟大的精神自现于后世的力作。司马迁在信中结尾处断言:“要之死日,然后是非乃定。”他的期望没有落空:如果说五十六万余字的辉煌巨著《史记》,是他留下的一座耸入云霄的巍峨大厦的话,那么,《报任安书》则为他在这座大厦前,留下了一座崇高的汉白玉雕像,在它的底座上铭刻着六个大字:“述往事,思来者”——而高高屹立的他,则正以身处黑暗时代的悲愤、正直,而又“桀骜不驯”的深沉目光,注视着千秋万代。