2.2群落的主要类型同步练习(含解析)2023——2024学年高生物人教版(2019)选择性必修必修2生物与环境

文档属性

| 名称 | 2.2群落的主要类型同步练习(含解析)2023——2024学年高生物人教版(2019)选择性必修必修2生物与环境 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-17 20:21:03 | ||

图片预览

文档简介

2.2 群落的主要类型同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于种群群落的说法正确的是( )

A.动物穴居、善跑,夏眠的习性与草原环境相适应

B.顶极群落的能量输入和输出达到动态平衡,净生产量达到最大值

C.温带落叶阔叶林从冬季到夏季群落结构和类型发生了改变

D.肠道内的寄生物对仓鼠的环境容纳量不产生影响

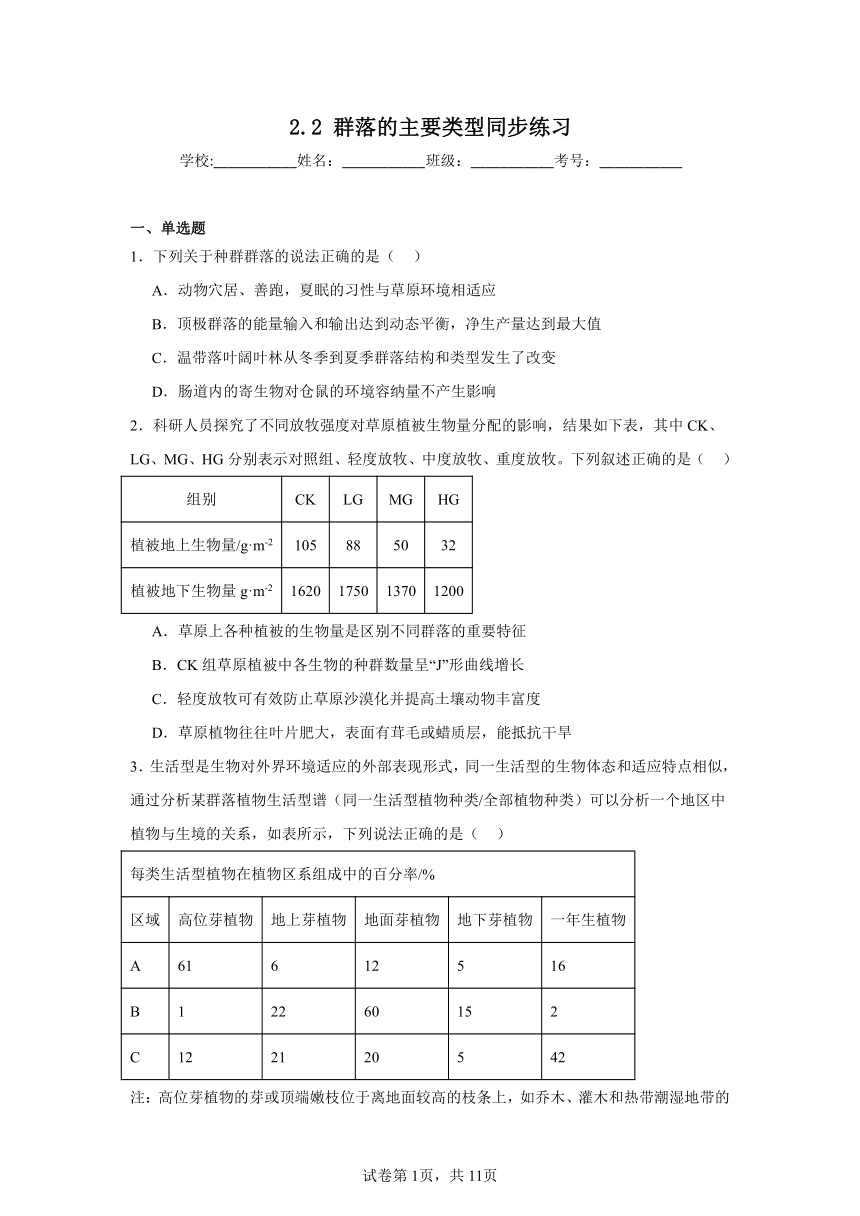

2.科研人员探究了不同放牧强度对草原植被生物量分配的影响,结果如下表,其中CK、LG、MG、HG分别表示对照组、轻度放牧、中度放牧、重度放牧。下列叙述正确的是( )

组别 CK LG MG HG

植被地上生物量/g·m-2 105 88 50 32

植被地下生物量g·m-2 1620 1750 1370 1200

A.草原上各种植被的生物量是区别不同群落的重要特征

B.CK组草原植被中各生物的种群数量呈“J”形曲线增长

C.轻度放牧可有效防止草原沙漠化并提高土壤动物丰富度

D.草原植物往往叶片肥大,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱

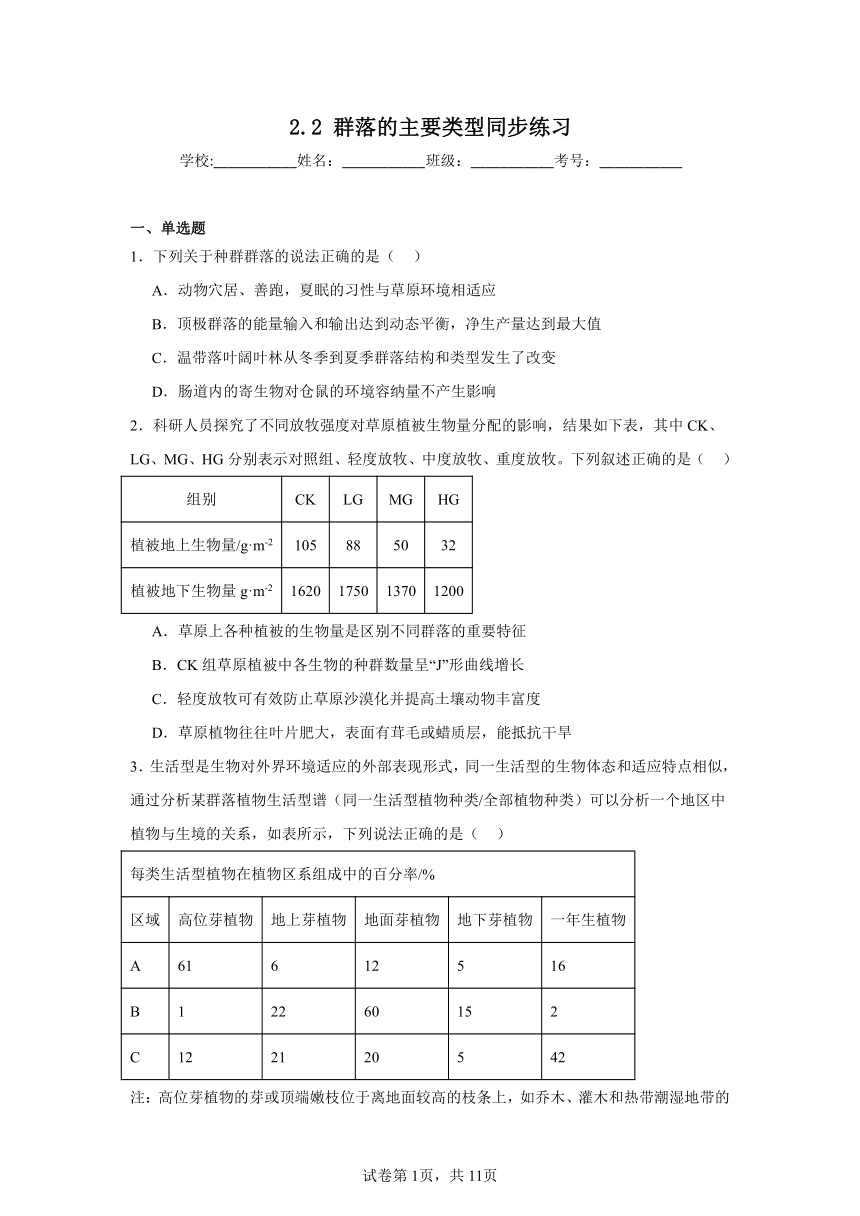

3.生活型是生物对外界环境适应的外部表现形式,同一生活型的生物体态和适应特点相似,通过分析某群落植物生活型谱(同一生活型植物种类/全部植物种类)可以分析一个地区中植物与生境的关系,如表所示,下列说法正确的是( )

每类生活型植物在植物区系组成中的百分率/%

区域 高位芽植物 地上芽植物 地面芽植物 地下芽植物 一年生植物

A 61 6 12 5 16

B 1 22 60 15 2

C 12 21 20 5 42

注:高位芽植物的芽或顶端嫩枝位于离地面较高的枝条上,如乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物;地面芽植物是指休眠芽在地表面越冬,地上部分全部枯死的植物,许多多年生草本植物属于地面芽植物。

A.群落中所有的同一生活型植物是一个种群

B.可用样方法准确统计某高位芽植物的种群密度

C.A区域可能是热带雨林,B区域可能是草原

D.植物在群落中的分布主要与该地区动物的种类有关

4.卡拉麦里国家公园是我国温带荒漠的典型代表,地貌类型多样,有戈壁、沙漠、平原、山地和丘陵。生物种类包括维管植物46科393种,脊椎动物69科260种,其中国家重点保护野生动物有蒙古野驴、鹅喉羚和普氏野马等65种。下列叙述错误的是( )

A.公园内地貌的形成与降水稀少且分布不均匀密切相关

B.公园动植物的分布区域差异大体现了群落的垂直结构

C.独特的物种组成是决定该荒漠群落性质的最重要因素

D.蒙古野驴、鹅喉羚和普氏野马都占据着相对稳定的生态位

5.陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型,地球各地因气候、地形和其他环境条件的不同而出现生物适应性不同的群落类型。下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠中的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,有利于保存水分

B.森林中阴生植物的叶肉细胞中叶绿体颗粒大、呈深绿色,适合弱光生存

C.在热带雨林地区,林中植物的花多是风媒花,不少植物的果实有翅

D.群落的外貌和结构会随着阳光、温度和水分等季节性变化而有规律性的变化

6.某生物群落中的植物以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木。其中有两种植食性动物A、B及肉食性动物C,C以A为食,它们的种群数量与时间的关系如下图所示。下列有关分析错误的是( )

A.该群落属于草原生物群落类型

B.群落中没有乔木,可能原因是乔木不耐旱

C.植食性动物A、B的种间关系是种间竞争

D.A种群数量产生波动是因为C的捕食作用,无关其他

7.生物群落内的生物是与所处环境相适应的,下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠生物群落中的爬行动物表皮往往有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.与沙漠狐相比,极地狐浑圆的体型和浓密的毛发有助于增加产热以保持体温

C.阴生植物的叶肉细胞中叶绿素含量更多,能提高对弱光的利用率以增强光合速率

D.干旱环境中的景天科植物夜间气孔打开而白天关闭,既能吸收CO2又可减少蒸腾失水

8.荒漠分布在极度干旱区,荒漠中生物具有耐旱特性,下列不属于耐旱特性的表现为( )

A.仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状

B.骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m

C.蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的

D.貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大

9.不同类型的生物群落,物种组成也不相同。下列相关表述错误的是( )

A.生活在草原上的动物都不能生活在森林里

B.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

C.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同

D.与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂

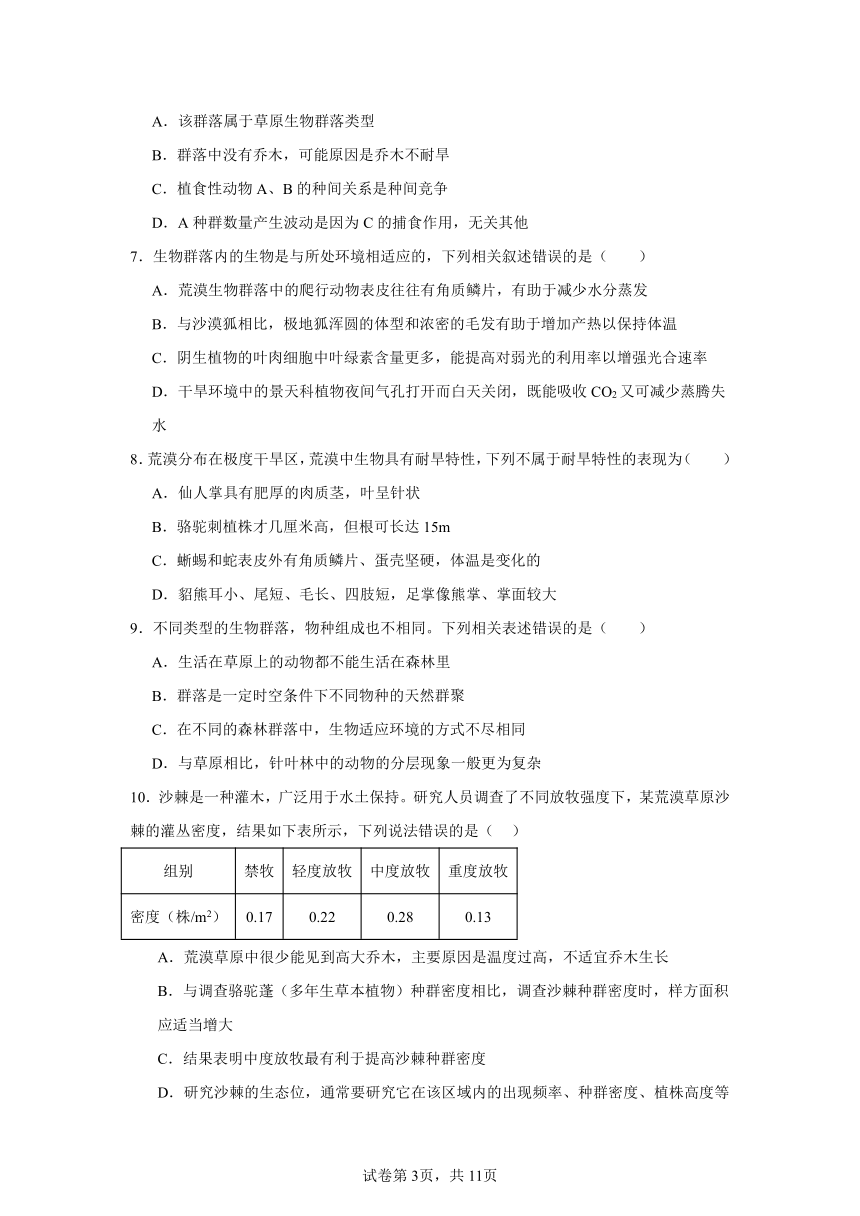

10.沙棘是一种灌木,广泛用于水土保持。研究人员调查了不同放牧强度下,某荒漠草原沙棘的灌丛密度,结果如下表所示,下列说法错误的是( )

组别 禁牧 轻度放牧 中度放牧 重度放牧

密度(株/m2) 0.17 0.22 0.28 0.13

A.荒漠草原中很少能见到高大乔木,主要原因是温度过高,不适宜乔木生长

B.与调查骆驼蓬(多年生草本植物)种群密度相比,调查沙棘种群密度时,样方面积应适当增大

C.结果表明中度放牧最有利于提高沙棘种群密度

D.研究沙棘的生态位,通常要研究它在该区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等

11.在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同,下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠中仙人掌的肉质茎针状叶、蛇的角质鳞片等与干旱环境相适应

B.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱

C.森林中的林下层多为阴生植物,叶绿体小、颜色浅,能适应弱光环境

D.森林中的攀缘动物迁入到草原可能会因不适应环境而迅速衰退甚至消失

12.东北虎和东北豹都是顶级猎食动物,二者常捕食马鹿、梅花鹿等草食性动物。近日,东北虎豹国家公园编号为73号的一只东北豹被东北虎猎杀。 下列说法正确的是( )

A.可用标记重捕法调查东北虎和东北豹的种群数量

B.东北虎是东北豹种群数量变化的非密度制约因素

C.二者的生态位重叠程度越高,种间竞争强度越低

D.开阔地区域比郁闭林区域更利于东北虎和东北豹捕食

13.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落分为不同类型。在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同。以下关于群落的叙述,错误的是( )

A.阴生植物茎细长,机械组织不发达,叶绿体颗粒大、呈深绿色

B.在华北地区春天开花的树木多数是风媒花。不少种类的果实有翅

C.草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

D.热带雨林中的乔木分枝发达,一般有巨大的叶片,以争夺阳光

14.下列关于陆地生物群落的叙述,正确的是( )

A.陆地生物群落可分为荒漠、草原、森林、湿地等生物群落

B.在不同的陆地生物群落中,其物种组成完全不同

C.荒漠动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点

D.森林生物群落分布在湿润或较湿润地区,植物叶片狭窄、表面有绒毛或蜡质层

15.由于地球上环境条件的差异,自然界中的生物群落众多,其中生活的各种生物在长期自然选择的过程中总是与所处环境相适应。下列叙述正确的是( )

A.荒漠中的生物具有耐旱的特性,所有植物都通过针状叶片减少水分散失

B.草原植被可通过叶片蜡质层抵抗干旱,草原动物大都有挖洞或快速奔跑的特点

C.森林的物种丰富度高且不会发生变化,所有植物都喜欢湿润、光线弱的环境条件

D.森林动物为植物提供食物和栖息场所,形成森林植物的水平结构,可充分利用资源

16.不同群落中的生物具有与该群落环境相适应的形态结构、生理特征和分布特点。下列相关叙述,错误的是( )

A.荒漠中的蜥蜴表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或腊质层,能抵御干旱

C.热带雨林中的乔木往往有板状根,树木高大,以利于争夺阳光

D.不同海拔高度上分布着不同的植物类群,体现了群落的垂直结构

二、多选题

17.毛竹林是亚热带一种次生的群落类型,具有相当高的稳定性。研究人员对福建武夷山国家级自然保护区内毛竹林的空间分布及其与地形的关系进行了调查,部分结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.毛竹林从春季到冬季的外貌和结构变化,体现了群落的季节性

B.若要研究毛竹的生态位,需要研究其种群密度、植株高度等特征

C.各坡向上毛竹林分布面积有差异,东南坡和西北坡分布面积最大

D.推测保护区东坡和西坡阳光等环境资源丰富,而西北坡资源则较贫瘠

18.某草原存在甲、乙、丙三种啮齿类动物,均以植物为食。甲和丙生态位的重叠程度较高,乙与甲、丙生态位的重叠程度较低。对这三种动物的繁殖前期(幼龄期)、繁殖期(成年期)、繁殖后期(老年期)数量进行调查统计,结果如下图所示。下列说法正确的是( )

A.甲种群的年龄结构为增长型,丙种群的年龄结构为衰退型

B.甲种群数量将逐渐增多并可能发展成为草原群落的优势种

C.乙种群的出生率与死亡率相当,调查期间种群的增长曲线为“S”形

D.乙的觅食时间可能与甲、丙不同,从而降低生态位的重叠度

19.顶极群落是群落演替的最终阶段,只要不受外力干扰,就能长时间保持相对稳定。如图为不同环境下分布的顶极群落类型。下列说法正确的是( )

A.北极地区的顶极群落最可能是苔原,因为苔原中生物生长所需光照和降水量较少

B.热带雨林群落中,林下植物叶片一般较大,且风媒植物较少

C.据图可知,若落叶林地区降水量持续增加,群落将演替为热带雨林

D.年平均降水量为700mm,年平均温度为20℃的地区的顶极群落可能为草原或落叶林

20.在三个稳定草原类型中进行的植物调查统计数据如表所示:

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物种类(种) 160 100 80

平均种类(种/m2) 20 18 10

平均产量(千克干重/公顷) 2000 900 200

下列说法不正确的是( )

A.在植物丰富的区域取样,采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群的种群密度均大于荒漠草原

C.草甸草原的光合作用总量大于典型草原

D.草原植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

三、非选择题

21.在某栎林中,植物和动物的分布如下表。

分类 上层 中层 下层

植物 乔木 灌木 草本

动物 林鸽 长尾山雀 鹪鹩、昆虫

(1)上表体现了生物群落的 ,它反映了动物、植物都具有 现象 ;

(2)某栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与 等非生物因素有关 ;

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供 ,而且动物的这种分布有利于减轻鸟类之间的 ;

(4)森林、草原、荒漠,这些自然群落在陆地上的分布是有规律的。在我国,东部湿润地区随处可见 ,在内陆半干旱区,分布有大片的 ,再到西部的干旱区,则出现荒漠群落。不同群落在物种组成、群落 上都有着不同的特点。

22.I.近年来,蝗虫在内蒙古鄂尔多斯等地爆发成灾,数千万亩的天然草牧场遭受了蝗虫的蚕食,严重威胁当地的牧业生产。为此,当地科学工作者进行相关实验来研究内蒙古草原上四种主要蝗虫密度对牧草产量(牧草产量=牧草补偿量-蝗虫取食量)的影响,结果如图所示。请回答:

(1)该实验的自变量是 ,根据实验结果可建立 模型。

(2)对该草原危害最大的蝗虫是 ,它与其他蝗虫的关系是 。

II.根据所学种群和群落有关知识,回答下列问题:

(3)随着海拔高度的上升,江西武功山植被类群逐渐发生变化,其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的重要特征是 。

(4)垫状驼绒藜植株矮小,根系发达,枝条极短,枝叶被灰绿色绒毛,叶小而厚,伏于地表。垫状驼绒藜最可能生活在 (填“荒漠”“草原”或“森林”)生物群落中,生活在这里的生物具有 的特性。

23.为了研究某国家森林公园的群落结构,研究小组选择了若干样地进行调查。其中甲、乙、丙三种植物的调查结果如下表所示。请回答下列问题。

植物种类 老年树 成年树 幼年树

密度/(株·hm-2) 比例/% 密度/(株·hm-2) 比例/% 密度/(株·hm-2) 比例/%

甲 985 100.00 0 0 0 0

乙 64 33.68 67 35.26 59 31.05

丙 48 4.65 99 9.58 886 85.77

(1)该小组采用的种群密度调查方法是样方法。取样时一定要做到随机取样,其目的是 。若要调查该森林公园中灰鼠种群的密度,则应采用标记重捕法,理由是 ,若调查结果比实际值偏大,可能原因是 。(写出两点)

(2)据表推测,甲、乙、丙三种植物,种群密度将会增加的是 种群,理由是 ,该种群数量一定会增加吗并说明理由 。

(3)现有两种植物标本A、B,根据相关信息推测哪种标本是从该森林公园采集的:①该森林公园物种丰富,乔木就分成几个层次,藤本植物非常发达,林下缺少阳光,空气流通不畅,风媒花很少。②标本A有艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实。③标本B的果实有翅。推测哪一种标本是森林公园带回的并说出理由 。

24.大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。据图回答:

(1)该火烧地上发生的是 演替,与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的光逐渐减少。草原生物群落主要分布在 地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区。群落中每种生物都占据着相对稳定的 ,是群落中物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。

(3)在陆生群落中决定植物地上分层的环境因素有 等(写出2个)。

(4)假如在草本植物阶段,一种老鼠(起始数量为3000)迁入该地区,在最初的一个月内,相当于J型增长,种群数量每天增加1.47%,则30天后该种群的数量(N30)为:N30= 只(用公式表示,不必计算具体结果)。

(5)若要调查该地区土壤中小动物的丰富度,常用 法进行调查。个体较大、种群数量有限的物种,常用 法统计物种相对数量。

25.下列图1表示某地域中以湿度和温度为变量,描绘出的两个种群能存活和增殖的范围;为了研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对两种藻进行混合培养和单独培养,结果如图2示;图3为某生物群落的分布情况;在自然界中,有些捕食者种群和猎物种群的数量变化呈现周期性的波动,如图4所示,下列有关叙述正确的是 (选填下列编号)

①单独培养条件下,图2的数量增长不受本身密度制约

②图2单独培养条件下,乙藻数量大于0.5×106个时种群增长速率逐渐变小

③若起始数量相等且营养条件相同,图2甲藻单独培养的K值大于混合培养的K值

④荒漠生物群落中的爬行动物的表皮往往有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

⑤草原生物群落中的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,可以抵抗干旱

⑥森林生物群落中的阴生植物的叶肉细胞中叶绿体体积小数量多,适合弱光生存

⑦荒漠生物群落中的仙人掌在夜间吸收 CO2,有助于减少水分散失

⑧图3沉水植物、挺水植物和沿岸植物的垂直分布主要是充分利用阳光

⑨图3底栖动物、浮游动物的分层主要原因是水中的氧气和温度

⑩图4调查时选择封闭性较好的环境,主要是考虑到了种群的迁入和迁出问题

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少,草原上的植物以草本植物为主,有的草原上有少量的灌木丛,由于降雨稀少,乔木非常少见,那里的动物与草原上的生活相适应,大多数具有挖洞或快速奔跑的行为特点,草原上啮齿目动物特别多,它们几乎都过着地下穴居的生活,草原上视野开阔,动物挖洞穴居或奔跑有利于逃避敌害,是对草原环境的一种适应,由于缺水,在草原生态系统中,两栖类和水生动物非常少见。

【详解】A、夏眠主要是适应荒漠环境,荒漠动物在干旱季节进入夏眠是长期自然选择的结果,是对不良环境的一种适应,A错误;

B、演替达到顶极群落后,群落的能量输入和输出达到动态平衡,但生产力并不最大,净生态系生产量很低或甚至达到零,B错误;

C、温带落叶阔叶林从冬季到夏季,群落的类型不会发生改变,只是外貌等季节性变化,C错误;

D、在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,环境容纳量的大小与环境中的资源、空间和天敌等生物因素有关(环境因素),不会随肠道内寄生物的改变而改变,D正确。

故选D。

2.C

【分析】分析表格:与对照组相比,轻度放牧会增加植被地下生物量;在中度放牧、重度放牧条件下,地上生物量分配明显减小。

【详解】A、区别不同群落的重要特征是群落的物种组成,A错误;

B、由于资源和环境有限,CK组草原植被中各生物的种群数量呈S形(型)曲线增长,B错误;

C、分析表格:与对照组相比,轻度放牧会增加植被地下生物量,制备的地下生物量增加能有效防止草原沙漠化,C正确;

D、草原上以各种耐旱的多年生草本植物占优势,草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,这样能够减少水分蒸腾,从而抵抗干旱,D错误。

故选C。

3.C

【分析】种群密度的调查方法主要有样方法和标志重捕法,样方法主要适用于对植物和活动能力弱的动物的调查,标志重捕法则相反;样方法的操作中需要做到随机取样,样本量足够大,常用各样方的平均值估算种群密度;生物种类的数量也叫做物种的丰富度,丰富度的调查方法有目测估计法和记名计算法。

【详解】A、据题干信息可知,同一生活型植物中可能包含不同的物种,故同一生活型植物不一定是一个种群,A错误;

B、样方法调查的种群密度是一个估算值,B错误;

C、据题干信息可知,A区高位芽植物占比极高,高位芽植物一般指乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物等,故A区可能为热带雨林,B区域地面芽植物占比较高,许多多年生草本植物属于地面芽植物,故B区域可能是草原,C正确;

D、植物在群落中的分布主要与该地区光照强度、温度等因素有关,动物的分布主要与植物的分布有关,D错误。

故选C。

4.B

【分析】垂直结构具有明显的分层现象。水平结构特点镶嵌分布,影响因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点及人与动物的影响。生态位是一个物种在群落中的地位和作用, 包括所处的空间位置,占用资源的情况, 以及与其他物种的关系等。

【详解】A、公园内地貌的形成与降水稀少且分布不均匀密切相关。例如荒漠地区的地貌,包括戈壁、沙漠等,往往与降水稀少且分布不均匀有直接关系,A正确;

B、动植物分布区域的差异大,反映了水平结构的变化,即不同物种在不同区域的分布,B错误;

C、物种组成是决定一个群落性质的基础。在荒漠地区,独特的物种组成使得群落具有耐旱、耐瘠薄等特征,这些特征是荒漠群落与其他类型群落的主要区别,C正确;

D、在卡拉麦里国家公园中,这些物种各自占据着相对稳定的生态位,形成了复杂而稳定的生态系统,D正确。

故选B。

5.C

【分析】1、荒漠生物群落:(1)环境特点:①分布在极度干旱地区;②年降水量稀少,且分布不均匀;(2)群落特点:物种少,群落结构非常简单;(3)生物与环境的适应:荒漠中的生物具有耐旱的特性;

2、草原生物群落:(1)环境特点:①分布在半干旱地区;②分布在不同年份或季节雨量不均匀的地区;(2)群落特点:动植物种类较少,群落结构相对简单;(3)生物与环境的适应:①植物:往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抗抵干旱;②动物:大都具有挖洞或快速奔跑的特点;

3、森林生物群落:(1)环境特点:分布在湿润或较湿润的地区;(2)群落特点:群落结构非常复杂且相对稳定;(3)生物与环境的适应:①动物:树栖和攀缘生活的动物种类特别多;②植物:阳生植物多居上层,能吸收比较强的阳光。阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色。

【详解】A、荒漠生物群落中的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,而不是产生需要更多水才能溶解的尿素,这有利于保存水分,A正确;

B、森林生物群落中,林下光线相对较弱,阴生植物的茎细长,叶薄,但叶绿体颗粒大、呈深绿色,适应在弱光条件下生存,B正确;

C、热带雨林中空气流通不畅,风媒花植物很少,大多数是虫媒花植物,而落叶阔叶林多数是风媒花植物,C错误;

D、由于阳光、温度和水分等会随着季节发生变化,因此群落的外貌和结构可发生规律性的变化,D正确。

故选C。

6.D

【分析】某生物群落中的植物以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木,说明该生物群落为草原生物群落。

【详解】A、该群落以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木,属于草原生物群落类型,A正确;

B、群落中没有乔木,可能原因是草原生物群落缺水,乔木不耐旱,不能在该生物群落生存,B正确;

C、A、B属于植食性动物,种间关系是种间竞争,C正确;

D、A种群数量产生波动的原因是多方面的,如C的捕食作用、B数量增多引起的竞争压力等,D错误。

故选D。

7.B

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。植物有仙人掌属植物骆驼刺属植物等,动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠生物群落中的爬行动物的表皮往往有角质鳞片,可明显减少水分蒸发,适应炎热干燥的环境,A正确;

B、与沙漠狐相比,极地狐具有浑圆的体型和浓密的毛发,可显著减少散热,有助于保持体温,B错误;

C、阴生植物的叶肉细胞中叶绿素含量更多,能有效利用较低强度的光照,提高光合速率,适应弱光环境,C正确;

D、景天科植物生活在干旱环境中,白天气温高气孔关闭以减少蒸腾失水,夜间气孔打开吸收二氧化碳,为光合作用储存原料,D正确。

故选B。

8.D

【分析】环境对生物有影响,生物为了适应缺水环境,会出现相应的结构。

【详解】A、仙人掌具有肥厚的肉质茎,可以储水,叶呈针状,减少水分散失,A正确;

B、骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m,根系发达,利于水分的吸收,B正确;

C、蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的,有助于减少水分蒸发,C正确;

D、貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大,适应冰雪环境,与耐干旱环境无关,D错误。

故选D。

9.A

【分析】生物群落是在同一时间内、占据一定空间的相互之间有直接或间接联系的各种生物种群的集合。群落是由一定的动物、植物和微生物种群组成。

【详解】A、部分生活在草原的生物也可能生活在森林里,A错误;

B、群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚,B正确;

C、在不同的森林群落中,生物分别与它们各自生活的环境相适应,C正确;

D、与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂,D正确。

故选A。

10.A

【分析】生态位是指生物种群中的生活方式和它们在时间和空间上占有的地位,它表示物种在群落中的地位、作用和重要性。一个物种的生态位不仅决定于它生活在什么地方,而且决定于它与食物、天敌和其他生物的关系等。

【详解】A、荒漠草原降水量低,比较干旱,不能耐旱的高大乔木难以在荒漠草原上生长,A错误;

B、采用样方法调查时,一般根据调查对象的大小确定样方大小。由于灌木比草本植物大,因此调查沙棘种群密度时的样方面积要比调查草本植物种群密度时的样方面积大,B正确;

C、分析表格数据可知,中度放牧时某荒漠草原沙棘的灌丛密度最大,由此可知,中度放牧最有利于提高沙棘种群密度,C正确;

D、生态位通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,D正确。

故选A。

11.C

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。植物有仙人掌属植物骆驼刺属植物等,动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠中仙人掌的肉质茎针状叶、蛇的角质鳞片可以减少水分散失,这些特征与干旱环境相适应,A正确;

B、草原环境一般缺少水分,植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗缺水干旱,B正确;

C、森林中的林下层植物多为阴生植物,叶绿体颗粒大、颜色深,有利于适应弱光环境,C错误;

D、草原环境缺少高大的乔木,森林中的攀缘动物迁入到草原可能会因不适应环境而迅速衰退甚至消失,D正确。

故选C。

12.D

【分析】生态位:(1)概念:一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况以及与其他物种的关系等。(2)研究内容:①植物:在研究领域内的出现频率,种群密度、植株高度以及与其他物种的关系等。②动物:栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。(3)特点:群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位。(4)原因:群落中物种之间以及生物与环境间协同进化的结果。

【详解】 A、东北虎和东北豹属于猛兽,个体较大,数量较少,不易捕捉,不能用标记重捕法调查其种群密度,可采用逐个计数法进行统计,采用红外触发相机拍摄法调查,A错误;

B、密度制约因素是指其影响程度与种群密度有密切关系的因素,如竞争、捕食、寄生、疾病和种内调节等生物因素,东北虎是东北豹种群数量变化的密度制约因素,B错误;

C、生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况以及与其他物种的关系等,生态位重叠程度越高,种间竞争强度越强,C错误;

D、马鹿、梅花鹿为草食性动物,开阔地区域比郁闭林区域接受更多的阳光,草本植物生长更好,会吸引更多马鹿、梅花鹿等草食性动物采食,加之开阔地区域对于东北虎、东北豹来说视野较好,更有利于两者的捕食,D正确。

故选D。

13.D

【分析】1、生物群落的概念:在同一时间内、占据一定空间的相互之间有直接或间接联系的各种生物种群的集合。群落是由一定的动物、植物和微生物种群组成。

2、群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的。作为一个群落所具有的空间分布情况有垂直结构和水平结构,垂直结构的特点是具有明显的分层现象,水平结构具有镶嵌现象。

【详解】A、阴生植物茎细长,机械组织不发达,叶绿体颗粒大、呈深绿色,其相关特征的形成是适应环境的结果,A正确;

B、在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅,便于通过风力传播,B正确;

C、草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,这是适应草原上干旱环境的结果,C正确;

D、热带雨林中的乔木分枝少,树冠通常不大,稀疏,一般有大型的叶片,D错误。

故选C。

14.A

【分析】1、群落指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。

2、群落类型的分类可以是自然的或人为的,生态学研究中一般采用自然分类。根据分类原则,地球上的生物群落类型主要可分为三大类:①陆地生物群落:包括热带雨林、亚热带常绿阔叶林,温带落叶林、北方针叶林、旱生林、热带稀树草原、温带草原、冻原、荒漠和极地一高山荒漠等群落;②水生生物群落:包括静止淡水(湖泊、池塘)、流动淡水、河口湾、沿岸海和深海等处的生物群落;③水一陆过渡性生物群落:包括内陆沼泽(酸沼和普通沼泽)、沿海沼泽(盐沼、热带和亚热带的红树林)等处的生物群落。

【详解】A、根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,陆地生物群落可包括荒漠、草原、森林、湿地等,A正确;

B、不同的陆地生物群落,其物种组成可能有些相同,B错误;

C、草原上的动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点,荒漠中的生物具有耐旱的特性。动物主要是爬行类、啮齿目、乌类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境,C错误;

D、草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱,D错误。

故选A。

15.B

【分析】1、生物群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,群落中的动植物在垂直方向上有分层现象,水平方向上有镶嵌分布现象;群落的空间结构特征是长期自然选择的结果,既有利于充分利用资源,又有利于缓解种间竞争。

2、不同时空条件下会形成不同类型的群落。不同群落中的生物具有与群落环境相适应的形态、结构和生理特点。

【详解】A、荒漠植物的叶大多(不是全部)呈针状,减少叶片面积,减少水分的散失,A错误;

B、在草原上,各种旱生多年生草本植物占优势,有的草原上有少量的灌木丛,乔木非常少见。 草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱。 草原上的动物大都有挖洞或快速奔跑的特点,B正确;

C、森林的物种丰富度高,但也会发生变化。森林中阳生植物多居上层,能吸收比较强的阳光。林下光线相对较弱,林下几乎都是散射光,仅有稀疏的光点和光斑,所以,阴生植物生活在林下。据此可知,森林中并不是所有植物都喜欢湿润、光线弱的环境条件,C错误;

D、森林植物为动物提供食物和栖息场所,形成森林动物的垂直结构,提高了空间和资源的利用率,D错误。

故选B。

16.D

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠中的爬行动物如蜥蜴表皮有角质鳞片,这样的结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应荒漠生活,A正确;

B、草原中的植物的叶子退化成针状或棘刺,使叶片狭窄,而且表面有茸毛或蜡质层,可以减少水分散失,抵抗干旱,B正确;

C、热带雨林中的乔木高大,往往有板状根,树的分支不发达,只在树顶形成树冠,以争夺阳光,C正确;

D、不同海拔高度上分布着不同的植物类群,体现了植物的地带性分布,D错误。

故选D。

17.ABC

【分析】一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此,研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。

【详解】A,在气候季节明显变化的地区,植物的生命活动随着气候表现出与季节相对应的周期性变化,整个群落在各季表现出不同的外貌,体现了群落的季节性,A正确;

B、研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,B正确;

C、由图可知,各坡向上毛竹林分布面积有差异,东南坡和西北坡分布面积最大,C正确;

D、西北坡毛竹分布面积大,而东坡和西坡毛竹分布面积较小,推测保护区西北坡阳光等环境资源丰富,而东坡和西坡资源较贫瘠,D错误。

故选ABC。

18.ABD

【分析】种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线成为S型曲线,不论哪种生物的种群,总是生活在一定的环境中,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群的最大数量称为环境容纳量,又叫K值。

【详解】A、由图可知,甲种群繁殖前期(幼龄期)的个体数多,繁殖后期(老年期)的个体少,其年龄结构为增长型;丙种群相反,繁殖前期(幼龄期)的个体数少,繁殖后期(老年期)的个体多,其年龄结构为衰退型,A正确;

B、甲、乙、丙都属于初级消费者,且都是啮齿类动物,相互之间存在竞争,而草原上还会存在直接或间接以甲、乙、丙为食的天敌,甲种群、乙种群和丙种群处于食物网中,甲种群不会发展为草原群落的优势种,B正确;

C、乙种群各年龄期的个体数基本相当,其年龄组成为稳定型,调查期种群数量基本不变,C错误;

D、生态位是指一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系,甲、乙、丙都是啮齿类动物,均以植物为食,乙与甲、丙生态位的重叠程度较低,可能与觅食时间不同有关,D正确。

故选ABD。

19.ABD

【分析】群落的主要类型包括荒漠生物群落、草原生物群落和森林生物群落等。

【详解】A、北极地区低温、降水量少,由题图可知,苔原中植物生长所需光照和水分较少,可以适应北极地区的环境,故北极地区的顶极群落最可能是苔原,A正确;

B、热带雨林地区高温多雨、林冠郁闭度较高,空气流通差,风媒植物不能很好地传粉并繁殖后代,林下生长的植物叶片一般较大,以适应环境,B正确;

C、据图可知,热带雨林分布区大部分降水量和温度皆高于落叶林区,故只增加降水量时,落叶林群落不一定能演替为热带雨林,C错误;

D、据图可知,年平均降水量为700mm,年平均温度为20℃的地区的顶极群落可能为草原或落叶林,D正确。

故选ABD。

20.ABC

【分析】1、采用样方法调查种群密度或物种丰富度时,取样的关键是要做到随机取样,不能掺入主观因素,常用的取样方法是五点取样法和等距取样法。

2、根据群落的样貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。另外,还有湿地生物群落、海洋生物群落等。

【详解】A、采用样方法获得数据时要做到随机取样,不能掺入主观因素,A错误;

B、根据上述调查统计数据无法得出典型草原中各种群的种群密度均大于荒漠草原,B错误;

C、由数据可以看出,草甸草原的平均产量最高,但是题目中并没有给出面积,所以不能得出草甸草原的光合作用总量大于典型草原,C错误;

D、草原植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱,D正确。

故选ABC。

21.(1) 垂直结构 分层

(2)光照

(3) 食物和栖息空间 种间竞争

(4) 森林 草原 外貌和结构

【分析】森林群落中乔木、灌木、草本的分布体现了植物的分层,这种分层的出现是由于光照的影响。动物也有上、中、下层分布的不同,这是由于动物的食物资源和栖息空间是由植物提供的,植物的分层必然决定了动物也出现分层,这样的结构有助于减轻物种之间的种间竞争,充分利用有限的资源。

【详解】(1)由表格分析可知,表格中的动植物都存在分层现象,上表体现了生物群落的垂直结构,它反映了动物、植物都具有分层现象。

(2)此栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与光照有关。

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供食物条件和栖息空间,而且动物的这种分布有利于减轻物种之间的竞争。

(4)我国东部湿润地区随处可见 森林,在内陆半干旱区,分布有大片的草原,再到西部的干旱区,则出现荒漠群落。不同群落在物种组成、群落 外貌和结构上都有着不同的特点。

22.(1) 蝗虫密度及蝗虫的种类 数学/数学模型

(2) 亚洲小车蝗 竞争/种间竞争

(3)群落的外貌和物种组成

(4) 荒漠 耐干旱

【分析】区别不同的群落的主要特征是群落的外貌和物种组成等。分析曲线可知,曲线纵轴表示牧草产量,横轴表示蝗虫密度,是牧草量随蝗虫密度变化而变化的曲线,实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量;由题图可知,同一密度条件下,牧草量不同,说明不同蝗虫对牧草的影响不同,当种群密度大于5时,牧草量减少最快的是亚洲小车蝗。

【详解】(1)分析题图可知,曲线纵轴表示牧草产量,横轴表示蝗虫密度,是牧草产量随蝗虫密度变化而变化的曲线,所以实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量;该图是根据实验结果建立的数学模型;

(2)由题图曲线可知,牧草随亚洲小车蝗种群密度增大而减小的幅度最大,因此对该草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗;由于亚洲小车蝗与其他蝗虫都以牧草为食物来源,因此属于竞争关系;

(3)随着海拔高度的上升,江西武功山植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、水分、地形、光照等。区别不同的群落的主要特征是群落的外貌和物种组成等;

(4)根据题干知:垫状驼绒藜植株矮小,根系发达,枝条极短,枝叶被灰绿色绒毛,叶小而厚,伏于地表,其最可能生活在荒漠生物群落中,这里的生物具有耐干旱的特性。

23.(1) 排除主观意识对实验结果的干扰 灰鼠活动能力强、活动范围大 标记物脱落、标记物致死、被标记后的灰鼠更难捕捉等

(2) 丙 根据表格分析丙种群的年龄结构为增长型 不一定,还有人为因素、天气原因等

(3)A,该森林公园中空气不流通,风媒花很少,而A植株可以通过艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实吸引昆虫、动物来传粉和传播种子

【分析】1、种群年龄结构的三种类型:衰退型、增长型和稳定型;

2、调查种群密度的方法有样方法,其注意事项:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不宜太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般为网状); ⑤常用五点取样法和等距取样法;标志重捕法适用于调查活动能力强,活动范围大的动物。

【详解】(1)样方法调查种群密度,为排除主观意识对实验结果的干扰,取样时一定要做到随机取样。灰鼠活动能力强、活动范围大,所以调查灰鼠种群的密度,则应采用标记重捕法。若调查结果比实际值偏大,可能原因是标记物脱落、标记物致死、被标记后的灰鼠更难捕捉等。

(2)由表中数据可知甲种群为衰退型,乙种群为稳定型,丙种群为增长型,因此种群密度将会增加的是丙种群,由于人为因素、天气原因等因素的影响,该种群数量不一定会增加。

(3)该森林公园物种丰富,乔木就分成几个层次,藤本植物非常发达,林下缺少阳光,空气流通不畅,风媒花很少。标本A有艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实。因此A植株可以通过艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实吸引昆虫、动物来传粉和传播种子。故A标本是森林公园带回的。

24.(1) 次生 垂直

(2) 下降后保持相对稳定 半干旱 生态位

(3)光照(或阳光)和温度

(4)3000×1.014730

(5) 取样器取样 记名计算法

【分析】1、识图分析可知,草本、灌木丰富度(即图中所示的物种数目的多少)的变化趋势均为下降后保持相对稳定;乔木丰富度的变化趋势先增加接着减少,后保持相对稳定。

2、种群增长的“J”型曲线:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下,假定种群的起始数量为N0(亲代),而且每代的增长率(λ)都保持不变,且世代间不重叠,该种群后代中第t代的数量为Nt,则Nt=N0λt。

3、丰富度统计方法:(1)记名计算法:指在一定面积样地中,直接数出各种群个体数(用于个体较大,种群数量有限的群落;(2)目测估计法:按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体数量的多少。(3)等级划分和表示方法:非常多、多、较多、较少、少、很少等。

4、群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替。次生演替:原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。

【详解】(1)火烧地上发生的演替保留了原有的土壤条件,属于次生演替。与①(草本灌木阶段)相比,③(针阔混交林)具有更复杂的垂直结构,群落对光的利用更充分。

(2)据图可知,火烧15年后,草本、灌木丰富度(物种数目的多少)的变化趋势均为下降后保持相对稳定;草原生物群落主要分布在半干旱的地区;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,是群落中物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。

(3)决定陆地植物地上分层的主要环境因素是光照和温度,群落的类型受水分和温度的影响。

(4)种群J型增长的计算公式是Nt=N0×λt,所以30天后该种群的数量(N30)为:N30=3000×(1+1.47%)30=3000×1.014730。

(5)土壤中小动物活动能力强,身体微小,不适于用样方法进行调查,因此常用取样器取样法进行调查。个体较大、种群数量有限的物种,常用记名计算法统计物种相对数量。

25.③④⑤⑦⑩

【分析】1、自然界有类似细菌在理 想条件下种群增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数 量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”形。这种 类型的种群增长称为“J”形增长。

2、种群经过一定时间的增 长后,数量趋于稳定,增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

3、在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使 群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等。

4、根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆 地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。

【详解】①图2的甲单独培养时是S型增长,数量增长受本身密度制约,种群密度越大,增长越慢,①错误;

②呈“S”型曲线的种群,种群数量在K/2时,增长速率最大;据图2可知,单独培养时乙藻的K值约为1.5×106,故乙藻数量大于0.75×106个时种群增长速率逐渐变小,②错误;

③由于混合培养时甲藻和乙藻都消耗营养物质,所以图2甲藻单独培养的K值大于混合培养,③正确;

④荒漠中的爬行动物如蜥蜴表皮有角质鳞片,这样的结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应荒漠生活,④正确;

⑤草原生物群落中的植物的叶子退化成针状或棘刺,使叶片狭窄,而且表面有茸毛或蜡质层,可以减少水分散失,抵抗干旱,⑤正确;

⑥森林生物群落中的阴生植物叶绿体体积大,有较大的基粒,基粒片层数目也较多,叶绿素含量高,因此能在较低的光照条件下充分地吸收光线,适合弱光生存,⑥错误;

⑦荒漠生物群落中的仙人掌是白天高温环境下气孔关闭,到了夜间才打开进行气体交换,释放氧气吸收二氧化碳,减少了水分的蒸发,⑦正确;

⑧图3沉水植物、挺水植物和沿岸植物的水平分布主要是土壤条件、水体温度、阳光等条件的差异,⑧错误;

⑨图3底栖动物、浮游动物的分层主要原因是群落中植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件,⑨错误;

⑩迁入和迁出均会对种群数量的调查造成影响,故图4调查时选择封闭性较好的环境,主要是考虑到了种群的迁入和迁出问题,⑩正确;

综上所述,①②⑥⑧⑨错误,③④⑤⑦⑩正确。

故选③④⑤⑦⑩。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于种群群落的说法正确的是( )

A.动物穴居、善跑,夏眠的习性与草原环境相适应

B.顶极群落的能量输入和输出达到动态平衡,净生产量达到最大值

C.温带落叶阔叶林从冬季到夏季群落结构和类型发生了改变

D.肠道内的寄生物对仓鼠的环境容纳量不产生影响

2.科研人员探究了不同放牧强度对草原植被生物量分配的影响,结果如下表,其中CK、LG、MG、HG分别表示对照组、轻度放牧、中度放牧、重度放牧。下列叙述正确的是( )

组别 CK LG MG HG

植被地上生物量/g·m-2 105 88 50 32

植被地下生物量g·m-2 1620 1750 1370 1200

A.草原上各种植被的生物量是区别不同群落的重要特征

B.CK组草原植被中各生物的种群数量呈“J”形曲线增长

C.轻度放牧可有效防止草原沙漠化并提高土壤动物丰富度

D.草原植物往往叶片肥大,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱

3.生活型是生物对外界环境适应的外部表现形式,同一生活型的生物体态和适应特点相似,通过分析某群落植物生活型谱(同一生活型植物种类/全部植物种类)可以分析一个地区中植物与生境的关系,如表所示,下列说法正确的是( )

每类生活型植物在植物区系组成中的百分率/%

区域 高位芽植物 地上芽植物 地面芽植物 地下芽植物 一年生植物

A 61 6 12 5 16

B 1 22 60 15 2

C 12 21 20 5 42

注:高位芽植物的芽或顶端嫩枝位于离地面较高的枝条上,如乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物;地面芽植物是指休眠芽在地表面越冬,地上部分全部枯死的植物,许多多年生草本植物属于地面芽植物。

A.群落中所有的同一生活型植物是一个种群

B.可用样方法准确统计某高位芽植物的种群密度

C.A区域可能是热带雨林,B区域可能是草原

D.植物在群落中的分布主要与该地区动物的种类有关

4.卡拉麦里国家公园是我国温带荒漠的典型代表,地貌类型多样,有戈壁、沙漠、平原、山地和丘陵。生物种类包括维管植物46科393种,脊椎动物69科260种,其中国家重点保护野生动物有蒙古野驴、鹅喉羚和普氏野马等65种。下列叙述错误的是( )

A.公园内地貌的形成与降水稀少且分布不均匀密切相关

B.公园动植物的分布区域差异大体现了群落的垂直结构

C.独特的物种组成是决定该荒漠群落性质的最重要因素

D.蒙古野驴、鹅喉羚和普氏野马都占据着相对稳定的生态位

5.陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型,地球各地因气候、地形和其他环境条件的不同而出现生物适应性不同的群落类型。下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠中的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,有利于保存水分

B.森林中阴生植物的叶肉细胞中叶绿体颗粒大、呈深绿色,适合弱光生存

C.在热带雨林地区,林中植物的花多是风媒花,不少植物的果实有翅

D.群落的外貌和结构会随着阳光、温度和水分等季节性变化而有规律性的变化

6.某生物群落中的植物以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木。其中有两种植食性动物A、B及肉食性动物C,C以A为食,它们的种群数量与时间的关系如下图所示。下列有关分析错误的是( )

A.该群落属于草原生物群落类型

B.群落中没有乔木,可能原因是乔木不耐旱

C.植食性动物A、B的种间关系是种间竞争

D.A种群数量产生波动是因为C的捕食作用,无关其他

7.生物群落内的生物是与所处环境相适应的,下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠生物群落中的爬行动物表皮往往有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.与沙漠狐相比,极地狐浑圆的体型和浓密的毛发有助于增加产热以保持体温

C.阴生植物的叶肉细胞中叶绿素含量更多,能提高对弱光的利用率以增强光合速率

D.干旱环境中的景天科植物夜间气孔打开而白天关闭,既能吸收CO2又可减少蒸腾失水

8.荒漠分布在极度干旱区,荒漠中生物具有耐旱特性,下列不属于耐旱特性的表现为( )

A.仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状

B.骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m

C.蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的

D.貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大

9.不同类型的生物群落,物种组成也不相同。下列相关表述错误的是( )

A.生活在草原上的动物都不能生活在森林里

B.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

C.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同

D.与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂

10.沙棘是一种灌木,广泛用于水土保持。研究人员调查了不同放牧强度下,某荒漠草原沙棘的灌丛密度,结果如下表所示,下列说法错误的是( )

组别 禁牧 轻度放牧 中度放牧 重度放牧

密度(株/m2) 0.17 0.22 0.28 0.13

A.荒漠草原中很少能见到高大乔木,主要原因是温度过高,不适宜乔木生长

B.与调查骆驼蓬(多年生草本植物)种群密度相比,调查沙棘种群密度时,样方面积应适当增大

C.结果表明中度放牧最有利于提高沙棘种群密度

D.研究沙棘的生态位,通常要研究它在该区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等

11.在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同,下列相关叙述错误的是( )

A.荒漠中仙人掌的肉质茎针状叶、蛇的角质鳞片等与干旱环境相适应

B.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱

C.森林中的林下层多为阴生植物,叶绿体小、颜色浅,能适应弱光环境

D.森林中的攀缘动物迁入到草原可能会因不适应环境而迅速衰退甚至消失

12.东北虎和东北豹都是顶级猎食动物,二者常捕食马鹿、梅花鹿等草食性动物。近日,东北虎豹国家公园编号为73号的一只东北豹被东北虎猎杀。 下列说法正确的是( )

A.可用标记重捕法调查东北虎和东北豹的种群数量

B.东北虎是东北豹种群数量变化的非密度制约因素

C.二者的生态位重叠程度越高,种间竞争强度越低

D.开阔地区域比郁闭林区域更利于东北虎和东北豹捕食

13.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落分为不同类型。在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同。以下关于群落的叙述,错误的是( )

A.阴生植物茎细长,机械组织不发达,叶绿体颗粒大、呈深绿色

B.在华北地区春天开花的树木多数是风媒花。不少种类的果实有翅

C.草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

D.热带雨林中的乔木分枝发达,一般有巨大的叶片,以争夺阳光

14.下列关于陆地生物群落的叙述,正确的是( )

A.陆地生物群落可分为荒漠、草原、森林、湿地等生物群落

B.在不同的陆地生物群落中,其物种组成完全不同

C.荒漠动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点

D.森林生物群落分布在湿润或较湿润地区,植物叶片狭窄、表面有绒毛或蜡质层

15.由于地球上环境条件的差异,自然界中的生物群落众多,其中生活的各种生物在长期自然选择的过程中总是与所处环境相适应。下列叙述正确的是( )

A.荒漠中的生物具有耐旱的特性,所有植物都通过针状叶片减少水分散失

B.草原植被可通过叶片蜡质层抵抗干旱,草原动物大都有挖洞或快速奔跑的特点

C.森林的物种丰富度高且不会发生变化,所有植物都喜欢湿润、光线弱的环境条件

D.森林动物为植物提供食物和栖息场所,形成森林植物的水平结构,可充分利用资源

16.不同群落中的生物具有与该群落环境相适应的形态结构、生理特征和分布特点。下列相关叙述,错误的是( )

A.荒漠中的蜥蜴表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或腊质层,能抵御干旱

C.热带雨林中的乔木往往有板状根,树木高大,以利于争夺阳光

D.不同海拔高度上分布着不同的植物类群,体现了群落的垂直结构

二、多选题

17.毛竹林是亚热带一种次生的群落类型,具有相当高的稳定性。研究人员对福建武夷山国家级自然保护区内毛竹林的空间分布及其与地形的关系进行了调查,部分结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.毛竹林从春季到冬季的外貌和结构变化,体现了群落的季节性

B.若要研究毛竹的生态位,需要研究其种群密度、植株高度等特征

C.各坡向上毛竹林分布面积有差异,东南坡和西北坡分布面积最大

D.推测保护区东坡和西坡阳光等环境资源丰富,而西北坡资源则较贫瘠

18.某草原存在甲、乙、丙三种啮齿类动物,均以植物为食。甲和丙生态位的重叠程度较高,乙与甲、丙生态位的重叠程度较低。对这三种动物的繁殖前期(幼龄期)、繁殖期(成年期)、繁殖后期(老年期)数量进行调查统计,结果如下图所示。下列说法正确的是( )

A.甲种群的年龄结构为增长型,丙种群的年龄结构为衰退型

B.甲种群数量将逐渐增多并可能发展成为草原群落的优势种

C.乙种群的出生率与死亡率相当,调查期间种群的增长曲线为“S”形

D.乙的觅食时间可能与甲、丙不同,从而降低生态位的重叠度

19.顶极群落是群落演替的最终阶段,只要不受外力干扰,就能长时间保持相对稳定。如图为不同环境下分布的顶极群落类型。下列说法正确的是( )

A.北极地区的顶极群落最可能是苔原,因为苔原中生物生长所需光照和降水量较少

B.热带雨林群落中,林下植物叶片一般较大,且风媒植物较少

C.据图可知,若落叶林地区降水量持续增加,群落将演替为热带雨林

D.年平均降水量为700mm,年平均温度为20℃的地区的顶极群落可能为草原或落叶林

20.在三个稳定草原类型中进行的植物调查统计数据如表所示:

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物种类(种) 160 100 80

平均种类(种/m2) 20 18 10

平均产量(千克干重/公顷) 2000 900 200

下列说法不正确的是( )

A.在植物丰富的区域取样,采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群的种群密度均大于荒漠草原

C.草甸草原的光合作用总量大于典型草原

D.草原植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

三、非选择题

21.在某栎林中,植物和动物的分布如下表。

分类 上层 中层 下层

植物 乔木 灌木 草本

动物 林鸽 长尾山雀 鹪鹩、昆虫

(1)上表体现了生物群落的 ,它反映了动物、植物都具有 现象 ;

(2)某栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与 等非生物因素有关 ;

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供 ,而且动物的这种分布有利于减轻鸟类之间的 ;

(4)森林、草原、荒漠,这些自然群落在陆地上的分布是有规律的。在我国,东部湿润地区随处可见 ,在内陆半干旱区,分布有大片的 ,再到西部的干旱区,则出现荒漠群落。不同群落在物种组成、群落 上都有着不同的特点。

22.I.近年来,蝗虫在内蒙古鄂尔多斯等地爆发成灾,数千万亩的天然草牧场遭受了蝗虫的蚕食,严重威胁当地的牧业生产。为此,当地科学工作者进行相关实验来研究内蒙古草原上四种主要蝗虫密度对牧草产量(牧草产量=牧草补偿量-蝗虫取食量)的影响,结果如图所示。请回答:

(1)该实验的自变量是 ,根据实验结果可建立 模型。

(2)对该草原危害最大的蝗虫是 ,它与其他蝗虫的关系是 。

II.根据所学种群和群落有关知识,回答下列问题:

(3)随着海拔高度的上升,江西武功山植被类群逐渐发生变化,其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的重要特征是 。

(4)垫状驼绒藜植株矮小,根系发达,枝条极短,枝叶被灰绿色绒毛,叶小而厚,伏于地表。垫状驼绒藜最可能生活在 (填“荒漠”“草原”或“森林”)生物群落中,生活在这里的生物具有 的特性。

23.为了研究某国家森林公园的群落结构,研究小组选择了若干样地进行调查。其中甲、乙、丙三种植物的调查结果如下表所示。请回答下列问题。

植物种类 老年树 成年树 幼年树

密度/(株·hm-2) 比例/% 密度/(株·hm-2) 比例/% 密度/(株·hm-2) 比例/%

甲 985 100.00 0 0 0 0

乙 64 33.68 67 35.26 59 31.05

丙 48 4.65 99 9.58 886 85.77

(1)该小组采用的种群密度调查方法是样方法。取样时一定要做到随机取样,其目的是 。若要调查该森林公园中灰鼠种群的密度,则应采用标记重捕法,理由是 ,若调查结果比实际值偏大,可能原因是 。(写出两点)

(2)据表推测,甲、乙、丙三种植物,种群密度将会增加的是 种群,理由是 ,该种群数量一定会增加吗并说明理由 。

(3)现有两种植物标本A、B,根据相关信息推测哪种标本是从该森林公园采集的:①该森林公园物种丰富,乔木就分成几个层次,藤本植物非常发达,林下缺少阳光,空气流通不畅,风媒花很少。②标本A有艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实。③标本B的果实有翅。推测哪一种标本是森林公园带回的并说出理由 。

24.大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。据图回答:

(1)该火烧地上发生的是 演替,与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的 结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为 ,主要原因是它们与乔木竞争时获得的光逐渐减少。草原生物群落主要分布在 地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区。群落中每种生物都占据着相对稳定的 ,是群落中物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。

(3)在陆生群落中决定植物地上分层的环境因素有 等(写出2个)。

(4)假如在草本植物阶段,一种老鼠(起始数量为3000)迁入该地区,在最初的一个月内,相当于J型增长,种群数量每天增加1.47%,则30天后该种群的数量(N30)为:N30= 只(用公式表示,不必计算具体结果)。

(5)若要调查该地区土壤中小动物的丰富度,常用 法进行调查。个体较大、种群数量有限的物种,常用 法统计物种相对数量。

25.下列图1表示某地域中以湿度和温度为变量,描绘出的两个种群能存活和增殖的范围;为了研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对两种藻进行混合培养和单独培养,结果如图2示;图3为某生物群落的分布情况;在自然界中,有些捕食者种群和猎物种群的数量变化呈现周期性的波动,如图4所示,下列有关叙述正确的是 (选填下列编号)

①单独培养条件下,图2的数量增长不受本身密度制约

②图2单独培养条件下,乙藻数量大于0.5×106个时种群增长速率逐渐变小

③若起始数量相等且营养条件相同,图2甲藻单独培养的K值大于混合培养的K值

④荒漠生物群落中的爬行动物的表皮往往有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

⑤草原生物群落中的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,可以抵抗干旱

⑥森林生物群落中的阴生植物的叶肉细胞中叶绿体体积小数量多,适合弱光生存

⑦荒漠生物群落中的仙人掌在夜间吸收 CO2,有助于减少水分散失

⑧图3沉水植物、挺水植物和沿岸植物的垂直分布主要是充分利用阳光

⑨图3底栖动物、浮游动物的分层主要原因是水中的氧气和温度

⑩图4调查时选择封闭性较好的环境,主要是考虑到了种群的迁入和迁出问题

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少,草原上的植物以草本植物为主,有的草原上有少量的灌木丛,由于降雨稀少,乔木非常少见,那里的动物与草原上的生活相适应,大多数具有挖洞或快速奔跑的行为特点,草原上啮齿目动物特别多,它们几乎都过着地下穴居的生活,草原上视野开阔,动物挖洞穴居或奔跑有利于逃避敌害,是对草原环境的一种适应,由于缺水,在草原生态系统中,两栖类和水生动物非常少见。

【详解】A、夏眠主要是适应荒漠环境,荒漠动物在干旱季节进入夏眠是长期自然选择的结果,是对不良环境的一种适应,A错误;

B、演替达到顶极群落后,群落的能量输入和输出达到动态平衡,但生产力并不最大,净生态系生产量很低或甚至达到零,B错误;

C、温带落叶阔叶林从冬季到夏季,群落的类型不会发生改变,只是外貌等季节性变化,C错误;

D、在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,环境容纳量的大小与环境中的资源、空间和天敌等生物因素有关(环境因素),不会随肠道内寄生物的改变而改变,D正确。

故选D。

2.C

【分析】分析表格:与对照组相比,轻度放牧会增加植被地下生物量;在中度放牧、重度放牧条件下,地上生物量分配明显减小。

【详解】A、区别不同群落的重要特征是群落的物种组成,A错误;

B、由于资源和环境有限,CK组草原植被中各生物的种群数量呈S形(型)曲线增长,B错误;

C、分析表格:与对照组相比,轻度放牧会增加植被地下生物量,制备的地下生物量增加能有效防止草原沙漠化,C正确;

D、草原上以各种耐旱的多年生草本植物占优势,草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,这样能够减少水分蒸腾,从而抵抗干旱,D错误。

故选C。

3.C

【分析】种群密度的调查方法主要有样方法和标志重捕法,样方法主要适用于对植物和活动能力弱的动物的调查,标志重捕法则相反;样方法的操作中需要做到随机取样,样本量足够大,常用各样方的平均值估算种群密度;生物种类的数量也叫做物种的丰富度,丰富度的调查方法有目测估计法和记名计算法。

【详解】A、据题干信息可知,同一生活型植物中可能包含不同的物种,故同一生活型植物不一定是一个种群,A错误;

B、样方法调查的种群密度是一个估算值,B错误;

C、据题干信息可知,A区高位芽植物占比极高,高位芽植物一般指乔木、灌木和热带潮湿地带的大型草本植物等,故A区可能为热带雨林,B区域地面芽植物占比较高,许多多年生草本植物属于地面芽植物,故B区域可能是草原,C正确;

D、植物在群落中的分布主要与该地区光照强度、温度等因素有关,动物的分布主要与植物的分布有关,D错误。

故选C。

4.B

【分析】垂直结构具有明显的分层现象。水平结构特点镶嵌分布,影响因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度、光照强度、生物自身生长特点及人与动物的影响。生态位是一个物种在群落中的地位和作用, 包括所处的空间位置,占用资源的情况, 以及与其他物种的关系等。

【详解】A、公园内地貌的形成与降水稀少且分布不均匀密切相关。例如荒漠地区的地貌,包括戈壁、沙漠等,往往与降水稀少且分布不均匀有直接关系,A正确;

B、动植物分布区域的差异大,反映了水平结构的变化,即不同物种在不同区域的分布,B错误;

C、物种组成是决定一个群落性质的基础。在荒漠地区,独特的物种组成使得群落具有耐旱、耐瘠薄等特征,这些特征是荒漠群落与其他类型群落的主要区别,C正确;

D、在卡拉麦里国家公园中,这些物种各自占据着相对稳定的生态位,形成了复杂而稳定的生态系统,D正确。

故选B。

5.C

【分析】1、荒漠生物群落:(1)环境特点:①分布在极度干旱地区;②年降水量稀少,且分布不均匀;(2)群落特点:物种少,群落结构非常简单;(3)生物与环境的适应:荒漠中的生物具有耐旱的特性;

2、草原生物群落:(1)环境特点:①分布在半干旱地区;②分布在不同年份或季节雨量不均匀的地区;(2)群落特点:动植物种类较少,群落结构相对简单;(3)生物与环境的适应:①植物:往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抗抵干旱;②动物:大都具有挖洞或快速奔跑的特点;

3、森林生物群落:(1)环境特点:分布在湿润或较湿润的地区;(2)群落特点:群落结构非常复杂且相对稳定;(3)生物与环境的适应:①动物:树栖和攀缘生活的动物种类特别多;②植物:阳生植物多居上层,能吸收比较强的阳光。阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色。

【详解】A、荒漠生物群落中的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,而不是产生需要更多水才能溶解的尿素,这有利于保存水分,A正确;

B、森林生物群落中,林下光线相对较弱,阴生植物的茎细长,叶薄,但叶绿体颗粒大、呈深绿色,适应在弱光条件下生存,B正确;

C、热带雨林中空气流通不畅,风媒花植物很少,大多数是虫媒花植物,而落叶阔叶林多数是风媒花植物,C错误;

D、由于阳光、温度和水分等会随着季节发生变化,因此群落的外貌和结构可发生规律性的变化,D正确。

故选C。

6.D

【分析】某生物群落中的植物以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木,说明该生物群落为草原生物群落。

【详解】A、该群落以多年生草本植物为主,还生长着少量的灌木,没有乔木,属于草原生物群落类型,A正确;

B、群落中没有乔木,可能原因是草原生物群落缺水,乔木不耐旱,不能在该生物群落生存,B正确;

C、A、B属于植食性动物,种间关系是种间竞争,C正确;

D、A种群数量产生波动的原因是多方面的,如C的捕食作用、B数量增多引起的竞争压力等,D错误。

故选D。

7.B

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。植物有仙人掌属植物骆驼刺属植物等,动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠生物群落中的爬行动物的表皮往往有角质鳞片,可明显减少水分蒸发,适应炎热干燥的环境,A正确;

B、与沙漠狐相比,极地狐具有浑圆的体型和浓密的毛发,可显著减少散热,有助于保持体温,B错误;

C、阴生植物的叶肉细胞中叶绿素含量更多,能有效利用较低强度的光照,提高光合速率,适应弱光环境,C正确;

D、景天科植物生活在干旱环境中,白天气温高气孔关闭以减少蒸腾失水,夜间气孔打开吸收二氧化碳,为光合作用储存原料,D正确。

故选B。

8.D

【分析】环境对生物有影响,生物为了适应缺水环境,会出现相应的结构。

【详解】A、仙人掌具有肥厚的肉质茎,可以储水,叶呈针状,减少水分散失,A正确;

B、骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m,根系发达,利于水分的吸收,B正确;

C、蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的,有助于减少水分蒸发,C正确;

D、貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大,适应冰雪环境,与耐干旱环境无关,D错误。

故选D。

9.A

【分析】生物群落是在同一时间内、占据一定空间的相互之间有直接或间接联系的各种生物种群的集合。群落是由一定的动物、植物和微生物种群组成。

【详解】A、部分生活在草原的生物也可能生活在森林里,A错误;

B、群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚,B正确;

C、在不同的森林群落中,生物分别与它们各自生活的环境相适应,C正确;

D、与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂,D正确。

故选A。

10.A

【分析】生态位是指生物种群中的生活方式和它们在时间和空间上占有的地位,它表示物种在群落中的地位、作用和重要性。一个物种的生态位不仅决定于它生活在什么地方,而且决定于它与食物、天敌和其他生物的关系等。

【详解】A、荒漠草原降水量低,比较干旱,不能耐旱的高大乔木难以在荒漠草原上生长,A错误;

B、采用样方法调查时,一般根据调查对象的大小确定样方大小。由于灌木比草本植物大,因此调查沙棘种群密度时的样方面积要比调查草本植物种群密度时的样方面积大,B正确;

C、分析表格数据可知,中度放牧时某荒漠草原沙棘的灌丛密度最大,由此可知,中度放牧最有利于提高沙棘种群密度,C正确;

D、生态位通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,D正确。

故选A。

11.C

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。植物有仙人掌属植物骆驼刺属植物等,动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠中仙人掌的肉质茎针状叶、蛇的角质鳞片可以减少水分散失,这些特征与干旱环境相适应,A正确;

B、草原环境一般缺少水分,植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗缺水干旱,B正确;

C、森林中的林下层植物多为阴生植物,叶绿体颗粒大、颜色深,有利于适应弱光环境,C错误;

D、草原环境缺少高大的乔木,森林中的攀缘动物迁入到草原可能会因不适应环境而迅速衰退甚至消失,D正确。

故选C。

12.D

【分析】生态位:(1)概念:一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况以及与其他物种的关系等。(2)研究内容:①植物:在研究领域内的出现频率,种群密度、植株高度以及与其他物种的关系等。②动物:栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。(3)特点:群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位。(4)原因:群落中物种之间以及生物与环境间协同进化的结果。

【详解】 A、东北虎和东北豹属于猛兽,个体较大,数量较少,不易捕捉,不能用标记重捕法调查其种群密度,可采用逐个计数法进行统计,采用红外触发相机拍摄法调查,A错误;

B、密度制约因素是指其影响程度与种群密度有密切关系的因素,如竞争、捕食、寄生、疾病和种内调节等生物因素,东北虎是东北豹种群数量变化的密度制约因素,B错误;

C、生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况以及与其他物种的关系等,生态位重叠程度越高,种间竞争强度越强,C错误;

D、马鹿、梅花鹿为草食性动物,开阔地区域比郁闭林区域接受更多的阳光,草本植物生长更好,会吸引更多马鹿、梅花鹿等草食性动物采食,加之开阔地区域对于东北虎、东北豹来说视野较好,更有利于两者的捕食,D正确。

故选D。

13.D

【分析】1、生物群落的概念:在同一时间内、占据一定空间的相互之间有直接或间接联系的各种生物种群的集合。群落是由一定的动物、植物和微生物种群组成。

2、群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的。作为一个群落所具有的空间分布情况有垂直结构和水平结构,垂直结构的特点是具有明显的分层现象,水平结构具有镶嵌现象。

【详解】A、阴生植物茎细长,机械组织不发达,叶绿体颗粒大、呈深绿色,其相关特征的形成是适应环境的结果,A正确;

B、在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅,便于通过风力传播,B正确;

C、草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,这是适应草原上干旱环境的结果,C正确;

D、热带雨林中的乔木分枝少,树冠通常不大,稀疏,一般有大型的叶片,D错误。

故选C。

14.A

【分析】1、群落指生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。

2、群落类型的分类可以是自然的或人为的,生态学研究中一般采用自然分类。根据分类原则,地球上的生物群落类型主要可分为三大类:①陆地生物群落:包括热带雨林、亚热带常绿阔叶林,温带落叶林、北方针叶林、旱生林、热带稀树草原、温带草原、冻原、荒漠和极地一高山荒漠等群落;②水生生物群落:包括静止淡水(湖泊、池塘)、流动淡水、河口湾、沿岸海和深海等处的生物群落;③水一陆过渡性生物群落:包括内陆沼泽(酸沼和普通沼泽)、沿海沼泽(盐沼、热带和亚热带的红树林)等处的生物群落。

【详解】A、根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,陆地生物群落可包括荒漠、草原、森林、湿地等,A正确;

B、不同的陆地生物群落,其物种组成可能有些相同,B错误;

C、草原上的动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点,荒漠中的生物具有耐旱的特性。动物主要是爬行类、啮齿目、乌类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境,C错误;

D、草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱,D错误。

故选A。

15.B

【分析】1、生物群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,群落中的动植物在垂直方向上有分层现象,水平方向上有镶嵌分布现象;群落的空间结构特征是长期自然选择的结果,既有利于充分利用资源,又有利于缓解种间竞争。

2、不同时空条件下会形成不同类型的群落。不同群落中的生物具有与群落环境相适应的形态、结构和生理特点。

【详解】A、荒漠植物的叶大多(不是全部)呈针状,减少叶片面积,减少水分的散失,A错误;

B、在草原上,各种旱生多年生草本植物占优势,有的草原上有少量的灌木丛,乔木非常少见。 草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱。 草原上的动物大都有挖洞或快速奔跑的特点,B正确;

C、森林的物种丰富度高,但也会发生变化。森林中阳生植物多居上层,能吸收比较强的阳光。林下光线相对较弱,林下几乎都是散射光,仅有稀疏的光点和光斑,所以,阴生植物生活在林下。据此可知,森林中并不是所有植物都喜欢湿润、光线弱的环境条件,C错误;

D、森林植物为动物提供食物和栖息场所,形成森林动物的垂直结构,提高了空间和资源的利用率,D错误。

故选B。

16.D

【分析】不同群落类型的生物有不同的特征。荒漠中的生物有耐旱的特征。草原耐寒旱生的多年草本植物占优势,往往叶片狭窄、表面有茸毛或蜡质层抵抗干旱;动物大多有挖洞或快速奔跑的特点。森林中树栖和攀援的动物种类多,阳生植物多居上层,阴生植物生活在林下,有茎细长、叶薄、细胞壁薄、机械组织不发达但叶绿体颗粒大、呈深绿色的特点,以适应林下的弱光环境。

【详解】A、荒漠中的爬行动物如蜥蜴表皮有角质鳞片,这样的结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应荒漠生活,A正确;

B、草原中的植物的叶子退化成针状或棘刺,使叶片狭窄,而且表面有茸毛或蜡质层,可以减少水分散失,抵抗干旱,B正确;

C、热带雨林中的乔木高大,往往有板状根,树的分支不发达,只在树顶形成树冠,以争夺阳光,C正确;

D、不同海拔高度上分布着不同的植物类群,体现了植物的地带性分布,D错误。

故选D。

17.ABC

【分析】一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此,研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。

【详解】A,在气候季节明显变化的地区,植物的生命活动随着气候表现出与季节相对应的周期性变化,整个群落在各季表现出不同的外貌,体现了群落的季节性,A正确;

B、研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,B正确;

C、由图可知,各坡向上毛竹林分布面积有差异,东南坡和西北坡分布面积最大,C正确;

D、西北坡毛竹分布面积大,而东坡和西坡毛竹分布面积较小,推测保护区西北坡阳光等环境资源丰富,而东坡和西坡资源较贫瘠,D错误。

故选ABC。

18.ABD

【分析】种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线成为S型曲线,不论哪种生物的种群,总是生活在一定的环境中,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群的最大数量称为环境容纳量,又叫K值。

【详解】A、由图可知,甲种群繁殖前期(幼龄期)的个体数多,繁殖后期(老年期)的个体少,其年龄结构为增长型;丙种群相反,繁殖前期(幼龄期)的个体数少,繁殖后期(老年期)的个体多,其年龄结构为衰退型,A正确;

B、甲、乙、丙都属于初级消费者,且都是啮齿类动物,相互之间存在竞争,而草原上还会存在直接或间接以甲、乙、丙为食的天敌,甲种群、乙种群和丙种群处于食物网中,甲种群不会发展为草原群落的优势种,B正确;

C、乙种群各年龄期的个体数基本相当,其年龄组成为稳定型,调查期种群数量基本不变,C错误;

D、生态位是指一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系,甲、乙、丙都是啮齿类动物,均以植物为食,乙与甲、丙生态位的重叠程度较低,可能与觅食时间不同有关,D正确。

故选ABD。

19.ABD

【分析】群落的主要类型包括荒漠生物群落、草原生物群落和森林生物群落等。

【详解】A、北极地区低温、降水量少,由题图可知,苔原中植物生长所需光照和水分较少,可以适应北极地区的环境,故北极地区的顶极群落最可能是苔原,A正确;

B、热带雨林地区高温多雨、林冠郁闭度较高,空气流通差,风媒植物不能很好地传粉并繁殖后代,林下生长的植物叶片一般较大,以适应环境,B正确;

C、据图可知,热带雨林分布区大部分降水量和温度皆高于落叶林区,故只增加降水量时,落叶林群落不一定能演替为热带雨林,C错误;

D、据图可知,年平均降水量为700mm,年平均温度为20℃的地区的顶极群落可能为草原或落叶林,D正确。

故选ABD。

20.ABC

【分析】1、采用样方法调查种群密度或物种丰富度时,取样的关键是要做到随机取样,不能掺入主观因素,常用的取样方法是五点取样法和等距取样法。

2、根据群落的样貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。另外,还有湿地生物群落、海洋生物群落等。

【详解】A、采用样方法获得数据时要做到随机取样,不能掺入主观因素,A错误;

B、根据上述调查统计数据无法得出典型草原中各种群的种群密度均大于荒漠草原,B错误;

C、由数据可以看出,草甸草原的平均产量最高,但是题目中并没有给出面积,所以不能得出草甸草原的光合作用总量大于典型草原,C错误;

D、草原植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱,D正确。

故选ABC。

21.(1) 垂直结构 分层

(2)光照

(3) 食物和栖息空间 种间竞争

(4) 森林 草原 外貌和结构

【分析】森林群落中乔木、灌木、草本的分布体现了植物的分层,这种分层的出现是由于光照的影响。动物也有上、中、下层分布的不同,这是由于动物的食物资源和栖息空间是由植物提供的,植物的分层必然决定了动物也出现分层,这样的结构有助于减轻物种之间的种间竞争,充分利用有限的资源。

【详解】(1)由表格分析可知,表格中的动植物都存在分层现象,上表体现了生物群落的垂直结构,它反映了动物、植物都具有分层现象。

(2)此栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与光照有关。

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供食物条件和栖息空间,而且动物的这种分布有利于减轻物种之间的竞争。

(4)我国东部湿润地区随处可见 森林,在内陆半干旱区,分布有大片的草原,再到西部的干旱区,则出现荒漠群落。不同群落在物种组成、群落 外貌和结构上都有着不同的特点。

22.(1) 蝗虫密度及蝗虫的种类 数学/数学模型

(2) 亚洲小车蝗 竞争/种间竞争

(3)群落的外貌和物种组成

(4) 荒漠 耐干旱

【分析】区别不同的群落的主要特征是群落的外貌和物种组成等。分析曲线可知,曲线纵轴表示牧草产量,横轴表示蝗虫密度,是牧草量随蝗虫密度变化而变化的曲线,实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量;由题图可知,同一密度条件下,牧草量不同,说明不同蝗虫对牧草的影响不同,当种群密度大于5时,牧草量减少最快的是亚洲小车蝗。

【详解】(1)分析题图可知,曲线纵轴表示牧草产量,横轴表示蝗虫密度,是牧草产量随蝗虫密度变化而变化的曲线,所以实验的自变量是蝗虫密度及蝗虫的种类,因变量是牧草产量;该图是根据实验结果建立的数学模型;

(2)由题图曲线可知,牧草随亚洲小车蝗种群密度增大而减小的幅度最大,因此对该草原危害最大的蝗虫是亚洲小车蝗;由于亚洲小车蝗与其他蝗虫都以牧草为食物来源,因此属于竞争关系;

(3)随着海拔高度的上升,江西武功山植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有温度、水分、地形、光照等。区别不同的群落的主要特征是群落的外貌和物种组成等;

(4)根据题干知:垫状驼绒藜植株矮小,根系发达,枝条极短,枝叶被灰绿色绒毛,叶小而厚,伏于地表,其最可能生活在荒漠生物群落中,这里的生物具有耐干旱的特性。

23.(1) 排除主观意识对实验结果的干扰 灰鼠活动能力强、活动范围大 标记物脱落、标记物致死、被标记后的灰鼠更难捕捉等

(2) 丙 根据表格分析丙种群的年龄结构为增长型 不一定,还有人为因素、天气原因等

(3)A,该森林公园中空气不流通,风媒花很少,而A植株可以通过艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实吸引昆虫、动物来传粉和传播种子

【分析】1、种群年龄结构的三种类型:衰退型、增长型和稳定型;

2、调查种群密度的方法有样方法,其注意事项:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不宜太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般为网状); ⑤常用五点取样法和等距取样法;标志重捕法适用于调查活动能力强,活动范围大的动物。

【详解】(1)样方法调查种群密度,为排除主观意识对实验结果的干扰,取样时一定要做到随机取样。灰鼠活动能力强、活动范围大,所以调查灰鼠种群的密度,则应采用标记重捕法。若调查结果比实际值偏大,可能原因是标记物脱落、标记物致死、被标记后的灰鼠更难捕捉等。

(2)由表中数据可知甲种群为衰退型,乙种群为稳定型,丙种群为增长型,因此种群密度将会增加的是丙种群,由于人为因素、天气原因等因素的影响,该种群数量不一定会增加。

(3)该森林公园物种丰富,乔木就分成几个层次,藤本植物非常发达,林下缺少阳光,空气流通不畅,风媒花很少。标本A有艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实。因此A植株可以通过艳丽的花朵和鲜艳多汁的果实吸引昆虫、动物来传粉和传播种子。故A标本是森林公园带回的。

24.(1) 次生 垂直

(2) 下降后保持相对稳定 半干旱 生态位

(3)光照(或阳光)和温度

(4)3000×1.014730

(5) 取样器取样 记名计算法

【分析】1、识图分析可知,草本、灌木丰富度(即图中所示的物种数目的多少)的变化趋势均为下降后保持相对稳定;乔木丰富度的变化趋势先增加接着减少,后保持相对稳定。

2、种群增长的“J”型曲线:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下,假定种群的起始数量为N0(亲代),而且每代的增长率(λ)都保持不变,且世代间不重叠,该种群后代中第t代的数量为Nt,则Nt=N0λt。

3、丰富度统计方法:(1)记名计算法:指在一定面积样地中,直接数出各种群个体数(用于个体较大,种群数量有限的群落;(2)目测估计法:按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体数量的多少。(3)等级划分和表示方法:非常多、多、较多、较少、少、很少等。

4、群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替。次生演替:原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。

【详解】(1)火烧地上发生的演替保留了原有的土壤条件,属于次生演替。与①(草本灌木阶段)相比,③(针阔混交林)具有更复杂的垂直结构,群落对光的利用更充分。

(2)据图可知,火烧15年后,草本、灌木丰富度(物种数目的多少)的变化趋势均为下降后保持相对稳定;草原生物群落主要分布在半干旱的地区;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,是群落中物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。

(3)决定陆地植物地上分层的主要环境因素是光照和温度,群落的类型受水分和温度的影响。

(4)种群J型增长的计算公式是Nt=N0×λt,所以30天后该种群的数量(N30)为:N30=3000×(1+1.47%)30=3000×1.014730。

(5)土壤中小动物活动能力强,身体微小,不适于用样方法进行调查,因此常用取样器取样法进行调查。个体较大、种群数量有限的物种,常用记名计算法统计物种相对数量。

25.③④⑤⑦⑩

【分析】1、自然界有类似细菌在理 想条件下种群增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数 量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”形。这种 类型的种群增长称为“J”形增长。

2、种群经过一定时间的增 长后,数量趋于稳定,增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

3、在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使 群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等。

4、根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆 地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。

【详解】①图2的甲单独培养时是S型增长,数量增长受本身密度制约,种群密度越大,增长越慢,①错误;

②呈“S”型曲线的种群,种群数量在K/2时,增长速率最大;据图2可知,单独培养时乙藻的K值约为1.5×106,故乙藻数量大于0.75×106个时种群增长速率逐渐变小,②错误;

③由于混合培养时甲藻和乙藻都消耗营养物质,所以图2甲藻单独培养的K值大于混合培养,③正确;

④荒漠中的爬行动物如蜥蜴表皮有角质鳞片,这样的结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应荒漠生活,④正确;

⑤草原生物群落中的植物的叶子退化成针状或棘刺,使叶片狭窄,而且表面有茸毛或蜡质层,可以减少水分散失,抵抗干旱,⑤正确;

⑥森林生物群落中的阴生植物叶绿体体积大,有较大的基粒,基粒片层数目也较多,叶绿素含量高,因此能在较低的光照条件下充分地吸收光线,适合弱光生存,⑥错误;

⑦荒漠生物群落中的仙人掌是白天高温环境下气孔关闭,到了夜间才打开进行气体交换,释放氧气吸收二氧化碳,减少了水分的蒸发,⑦正确;

⑧图3沉水植物、挺水植物和沿岸植物的水平分布主要是土壤条件、水体温度、阳光等条件的差异,⑧错误;

⑨图3底栖动物、浮游动物的分层主要原因是群落中植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件,⑨错误;

⑩迁入和迁出均会对种群数量的调查造成影响,故图4调查时选择封闭性较好的环境,主要是考虑到了种群的迁入和迁出问题,⑩正确;

综上所述,①②⑥⑧⑨错误,③④⑤⑦⑩正确。

故选③④⑤⑦⑩。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页