12《祝福》课件(共31张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 12《祝福》课件(共31张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-17 22:19:15 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

祝 福

鲁 迅

新课导入

祥林嫂

她是不幸的:新寡再嫁丧夫,成为阻碍她平等生存、正常生活的一座大山;儿子惨死狼口,又成为旁人一遍又一遍茶余饭后的谈资。人们对于她的伤口,不仅撕开来看,而且再撒上一把盐。在封建礼教、封建迷信的双重打击和人们的风刀霜剑中,在这家家“祝福”之中,在这天地圣众歆享牲醴赐福人们的爆竹声中,一个“想做奴隶而不得”的可怜女人,躺在了写着“吃人”二字的封建礼教的铡刀下!

课程目标

1、语言建构与运用:了解作者作品,熟悉课文内容,积累语言材料

2、思维发展与提升:梳理故事情节,体会构思之妙,品鉴倒叙手法

3、审美鉴赏与创造:鉴赏人物形象,结合环境描写,理解写作意图

4、文化传承与理解:学习观察社会,思考人生问题,领会作者情怀

积累与建构

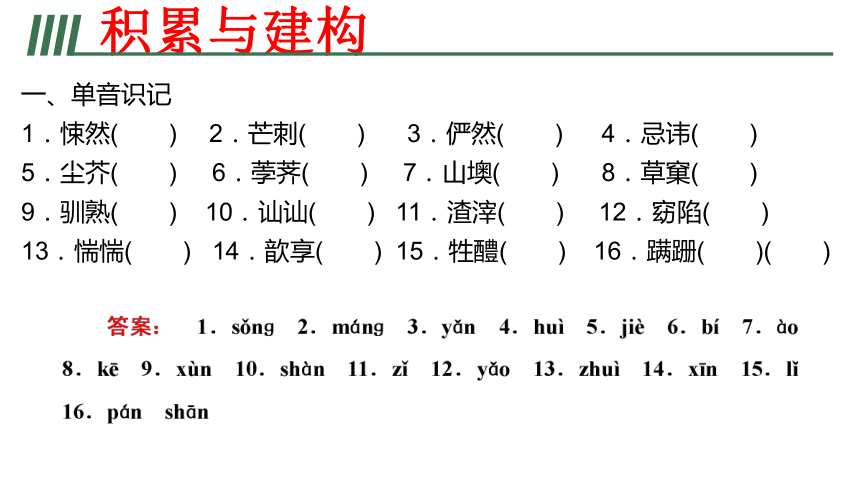

一、单音识记

1.悚然( ) 2.芒刺( ) 3.俨然( ) 4.忌讳( )

5.尘芥( ) 6.荸荠( ) 7.山墺( ) 8.草窠( )

9.驯熟( ) 10.讪讪( ) 11.渣滓( ) 12.窈陷( )

13.惴惴( ) 14.歆享( ) 15.牲醴( ) 16.蹒跚( )( )

知人论世

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿(后改名周树人),字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家和革命家。1902年留学日本,后弃医从文。1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,并成为新文化运动的主将。1921年写成中篇小说《阿Q正传》,成功塑造了阿Q这一典型形象,成为具有世界影响的不朽名著。1923年写成小说集《呐喊》,为现实主义的新小说奠定了基础。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》等专集。

背景回放

《祝福》写成于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久后,残酷的现实就让他失望了。他看到帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有被彻底推翻,中国的广大人民,尤其是农民的生活依旧没有改变,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。妇女是中国封建思想最大的受害者。封建的“政权、族权、神权、夫权”严重束缚着她们的身心,妇女解放问题成为鲁迅这一时期探索的主要问题。因此鲁迅选取了妇女作为主角,写了《祝福》这篇小说。

了解“祝福”

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

祝福之前,必须把厅堂、祭桌、祭器等掸扫、洗刷得干干净净。“五牲福礼”煮好后,盛放在木制的朱漆大盘里。

男丁按辈份行三跪九叩大礼,妇女和个别忌生肖的男丁都要回避。别说寡妇祥林嫂,就是鲁府的太太、小姐们也是被剥夺祝福资格的。

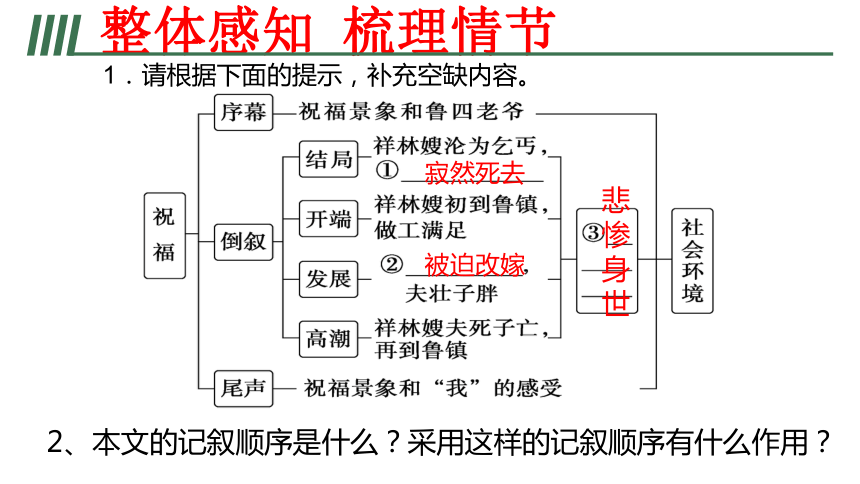

整体感知 梳理情节

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

寂然死去

被迫改嫁

悲惨身世

2、本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

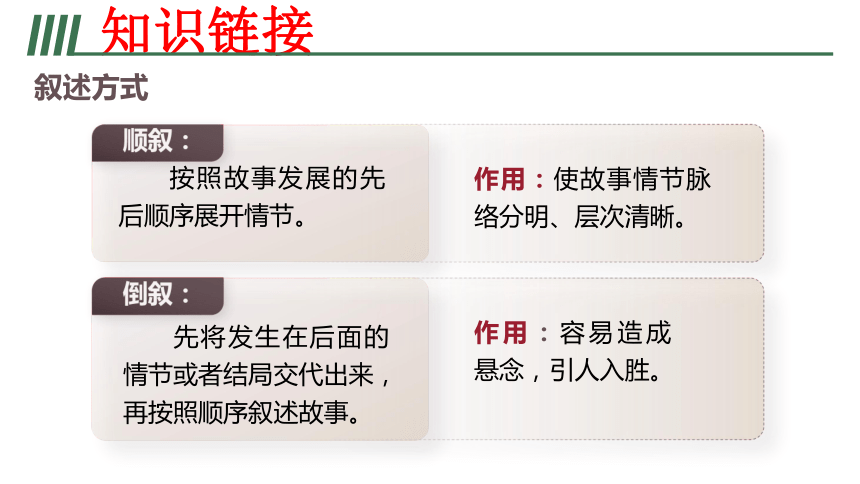

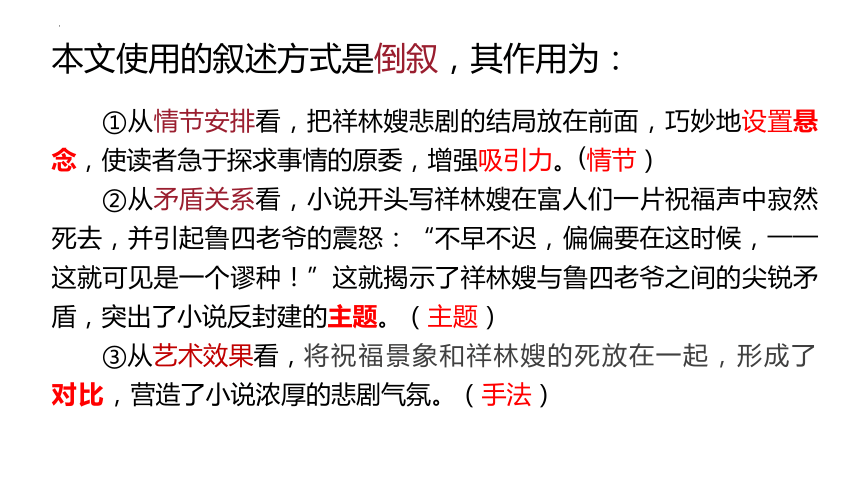

知识链接

叙述方式

顺叙:

按照故事发展的先后顺序展开情节。

作用:使故事情节脉络分明、层次清晰。

作用:容易造成悬念,引人入胜。

倒叙:

先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。

作用:使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体(但要交代清楚事件的始末时间)。

作用:对小说的主要情节或中心事件进行必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。

补叙:

在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代,这样追加的内容一般没有情节,也不需要有过渡。

插叙:

暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件或主要情节相关的回忆或故事。

作用:使故事内容更加完整。

平叙:

平行地叙述两件或两件以上同时发生的事(花开两朵,各表一枝)。

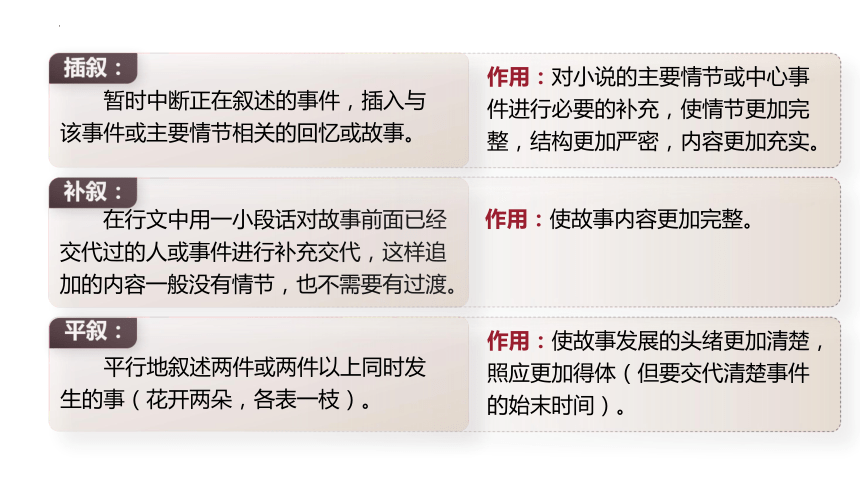

本文使用的叙述方式是倒叙,其作用为:

①从情节安排看,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地设置悬念,使读者急于探求事情的原委,增强吸引力。(情节)

②从矛盾关系看,小说开头写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,并引起鲁四老爷的震怒:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。(主题)

③从艺术效果看,将祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成了对比,营造了小说浓厚的悲剧气氛。(手法)

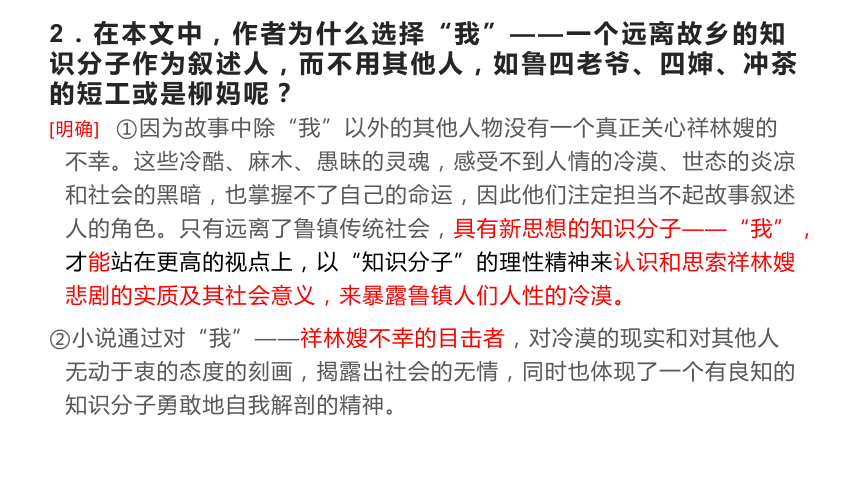

[明确] ①因为故事中除“我”以外的其他人物没有一个真正关心祥林嫂的不幸。这些冷酷、麻木、愚昧的灵魂,感受不到人情的冷漠、世态的炎凉和社会的黑暗,也掌握不了自己的命运,因此他们注定担当不起故事叙述人的角色。只有远离了鲁镇传统社会,具有新思想的知识分子——“我”,才能站在更高的视点上,以“知识分子”的理性精神来认识和思索祥林嫂悲剧的实质及其社会意义,来暴露鲁镇人们人性的冷漠。

②小说通过对“我”——祥林嫂不幸的目击者,对冷漠的现实和对其他人无动于衷的态度的刻画,揭露出社会的无情,同时也体现了一个有良知的知识分子勇敢地自我解剖的精神。

2.在本文中,作者为什么选择“我”——一个远离故乡的知识分子作为叙述人,而不用其他人,如鲁四老爷、四婶、冲茶的短工或是柳妈呢?

[明确]

(1)不能删去。

(2)序幕交代了祥林嫂生活的社会环境,既有对阴沉、灰暗的年底景象的描绘,又有对家家准备祝福的盛况的介绍,更有对虚伪、保守、迂腐顽固的鲁四老爷的描写,为主人公祥林嫂的悲剧的进一步发展提供了背景。

(3)尾声再次描写祝福的盛况和“我”的感受,再次深化了主题,揭示了旧社会封建礼教和迷信思想“吃人”的本质。

3.小说的序幕和尾声能否删去?为什么?

赏析人物形象

1、小说人物:主要人物,次要人物

2、刻画人物的方法:

正面描写:肖像、心理、动作、语言描写,细节描写

侧面描写:次要人物衬托,环境烘托

《祝福》人物

主要人物:祥林嫂

次要人物:鲁四爷、我、柳妈、四婶、卫婆子、

婆婆、鲁镇上的人……

思考:文中有三次对祥林嫂的肖像描写,请你找出相关描写,分析祥林嫂的形象特点,并体会这些描写的作用。

(1)初到鲁镇

(2)再到鲁镇

(3)临死前

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

初到鲁镇

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

青黄

消失了血色

顺着眼,有泪痕,无神

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

走投无路,对生活失去了希望

再到鲁镇

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

死前相遇

黄中带黑

消尽了悲哀的神色

眼珠间或一轮

破竹篮,空的破碗,破竹竿

精神麻木、枯竭,一无所有,陷入绝境

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;

碗中是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意;

竹竿比她还长,下端开了裂,表明其身心疲惫,身体所有力量都依靠竹竿来支撑。

祥林嫂的细节描写

直着眼

瞪着眼

顺着眼

鲁迅先生曾经说过:"要极俭省地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。"请同学们找一找文中有几次写到祥林嫂的眼睛,有怎样的表达效果

祥林嫂的眼神描写

时间 眼睛 特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐 门 槛

不让祝福

行 乞

问有无灵魂

顺着眼

顺着眼,眼角带泪痕

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

安分

再受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

面对不幸的命运,祥林嫂抗争过吗?如有,请用文中四个最精练的动词概括并简要说明。

逃:山中出逃,做工鲁镇

敢于直面封建妇道、孝道, 维护自我尊严

撞:改嫁中的“出格”行为

对婆家为她安排的命运的反抗

捐:倾其所有,洗刷“污秽”

追求人的平等权利

问:死前问我鬼神

对天经地义的神权的质疑。

如何看待祥林嫂的抗争 这种抗争的实质是什么

逃

躲避被卖

撞

不愿二婚

“从一而终”的封建观念

捐

向封建迷信低头

总结:

抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的。所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

次要人物形象

1、鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐、保守、顽固,坚决捍卫封建思想,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,对祥林嫂的迫害大都是他授意或得到他默许的,是他通过“祝福”阻断了祥林嫂的生路,把她逼向死地。

2、卫老婆子是一位利欲熏心、毫无人情味、虚伪狡黠的中人形象。她被金钱所迷、被封建礼教所缚,不能认识自己的所作所为实为封建统治者的奴才勾当,她以介绍人打工为职业,从中谋利。

3、婆婆强迫祥林嫂改嫁,。残暴、自私——封建家长制的代表。

4、夫家大伯麻木、冷酷——封建家长制的帮凶

5、鲁四婶自私、冷漠,只是把她当作一件干活的工具。

6、鲁镇闲人--麻木不仁、冷漠愚昧的看客

祥林嫂的形象特征及意义

[明确] 祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以致为旧社会所吞噬。小说中,封建礼教(以鲁四老爷为代表)、家庭(婆婆、大伯)、社会(鲁镇的人们),无不一步步把祥林嫂推向绝境。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教“吃人”的本质。

概括本文主旨

[明确]

《祝福》通过描写祥林嫂一生的悲惨遭遇,深刻揭露了封建礼教对广大人民群众,特别是劳动妇女的精神摧残,揭示了旧中国农村劳动妇女悲惨命运的社会根源,揭示了封建礼教“吃人”的本质,指出彻底反封建的必要性。

赏析环境描写

社会环境作用:

交代时代背景;渲染环境氛围;烘托人物特点;暗示人物命运;推动情节发展;深化主题思想。

自然环境作用:

渲染故事氛围;烘托人物形象;推动(暗示、铺垫)情节发展;暗示社会环境;深化(表达、揭示、暗示)作品主题

1.小说中共有三次“祝福”场面的环境描写,请找出并分析其作用。

①第一次描写镇上各家准备“祝福”的情景,揭示了人们之间的关系,好与坏,穷与富;同时也联系了小说的社会背景,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源。

②第二次对鲁四老爷家“祝福”场面的描写,推动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染力。

③第三次“祝福”场面的描写在结尾,通过“我”的感受来描写祝福景象。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明对照,深化了对旧社会“吃人”本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说结构更臻完善的作用。

2、小说中共有四处描写“雪”景,请找出来并分析各自的作用。

第一处:天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

作用:为祥林嫂悲惨的死做环境烘托和气氛渲染。

第二处:雪落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。

作用:衬托当时 “我”孤寂悲愤的心情。

2、小说中共有四处描写“雪”景,请找出来并分析各自的作用。

第三处:微雪点点的下来了。

作用:暗示下文柳妈的话即将带给祥林嫂巨大的心理阴影,起到暗示情节发展的作用。

第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

作用:这里借雪的猖狂,讽刺了封建势力暂时的得意,更为含蓄地展示出了下层劳动人民无法左右自己命运的主题。

小说主要塑造的人物是祥林嫂,为何以“祝福”为题?

(1)“祝福”的场景为故事提供了一个特殊的社会背景,让故事笼罩着封建礼教的浓重阴影。

(2)“祝福”是这个悲惨故事的情节线索,贯穿全文,与情节的发展有着密切的关系;人们正是通过“祝福”将祥林嫂逼上绝路的。

(3)祥林嫂死于祝福之时,通过与祝福时的热闹相对比,深化主题。

祝 福

鲁 迅

新课导入

祥林嫂

她是不幸的:新寡再嫁丧夫,成为阻碍她平等生存、正常生活的一座大山;儿子惨死狼口,又成为旁人一遍又一遍茶余饭后的谈资。人们对于她的伤口,不仅撕开来看,而且再撒上一把盐。在封建礼教、封建迷信的双重打击和人们的风刀霜剑中,在这家家“祝福”之中,在这天地圣众歆享牲醴赐福人们的爆竹声中,一个“想做奴隶而不得”的可怜女人,躺在了写着“吃人”二字的封建礼教的铡刀下!

课程目标

1、语言建构与运用:了解作者作品,熟悉课文内容,积累语言材料

2、思维发展与提升:梳理故事情节,体会构思之妙,品鉴倒叙手法

3、审美鉴赏与创造:鉴赏人物形象,结合环境描写,理解写作意图

4、文化传承与理解:学习观察社会,思考人生问题,领会作者情怀

积累与建构

一、单音识记

1.悚然( ) 2.芒刺( ) 3.俨然( ) 4.忌讳( )

5.尘芥( ) 6.荸荠( ) 7.山墺( ) 8.草窠( )

9.驯熟( ) 10.讪讪( ) 11.渣滓( ) 12.窈陷( )

13.惴惴( ) 14.歆享( ) 15.牲醴( ) 16.蹒跚( )( )

知人论世

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿(后改名周树人),字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家和革命家。1902年留学日本,后弃医从文。1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,并成为新文化运动的主将。1921年写成中篇小说《阿Q正传》,成功塑造了阿Q这一典型形象,成为具有世界影响的不朽名著。1923年写成小说集《呐喊》,为现实主义的新小说奠定了基础。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》等专集。

背景回放

《祝福》写成于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久后,残酷的现实就让他失望了。他看到帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有被彻底推翻,中国的广大人民,尤其是农民的生活依旧没有改变,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。妇女是中国封建思想最大的受害者。封建的“政权、族权、神权、夫权”严重束缚着她们的身心,妇女解放问题成为鲁迅这一时期探索的主要问题。因此鲁迅选取了妇女作为主角,写了《祝福》这篇小说。

了解“祝福”

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

祝福之前,必须把厅堂、祭桌、祭器等掸扫、洗刷得干干净净。“五牲福礼”煮好后,盛放在木制的朱漆大盘里。

男丁按辈份行三跪九叩大礼,妇女和个别忌生肖的男丁都要回避。别说寡妇祥林嫂,就是鲁府的太太、小姐们也是被剥夺祝福资格的。

整体感知 梳理情节

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

寂然死去

被迫改嫁

悲惨身世

2、本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用?

知识链接

叙述方式

顺叙:

按照故事发展的先后顺序展开情节。

作用:使故事情节脉络分明、层次清晰。

作用:容易造成悬念,引人入胜。

倒叙:

先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。

作用:使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体(但要交代清楚事件的始末时间)。

作用:对小说的主要情节或中心事件进行必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。

补叙:

在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代,这样追加的内容一般没有情节,也不需要有过渡。

插叙:

暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件或主要情节相关的回忆或故事。

作用:使故事内容更加完整。

平叙:

平行地叙述两件或两件以上同时发生的事(花开两朵,各表一枝)。

本文使用的叙述方式是倒叙,其作用为:

①从情节安排看,把祥林嫂悲剧的结局放在前面,巧妙地设置悬念,使读者急于探求事情的原委,增强吸引力。(情节)

②从矛盾关系看,小说开头写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,并引起鲁四老爷的震怒:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”这就揭示了祥林嫂与鲁四老爷之间的尖锐矛盾,突出了小说反封建的主题。(主题)

③从艺术效果看,将祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成了对比,营造了小说浓厚的悲剧气氛。(手法)

[明确] ①因为故事中除“我”以外的其他人物没有一个真正关心祥林嫂的不幸。这些冷酷、麻木、愚昧的灵魂,感受不到人情的冷漠、世态的炎凉和社会的黑暗,也掌握不了自己的命运,因此他们注定担当不起故事叙述人的角色。只有远离了鲁镇传统社会,具有新思想的知识分子——“我”,才能站在更高的视点上,以“知识分子”的理性精神来认识和思索祥林嫂悲剧的实质及其社会意义,来暴露鲁镇人们人性的冷漠。

②小说通过对“我”——祥林嫂不幸的目击者,对冷漠的现实和对其他人无动于衷的态度的刻画,揭露出社会的无情,同时也体现了一个有良知的知识分子勇敢地自我解剖的精神。

2.在本文中,作者为什么选择“我”——一个远离故乡的知识分子作为叙述人,而不用其他人,如鲁四老爷、四婶、冲茶的短工或是柳妈呢?

[明确]

(1)不能删去。

(2)序幕交代了祥林嫂生活的社会环境,既有对阴沉、灰暗的年底景象的描绘,又有对家家准备祝福的盛况的介绍,更有对虚伪、保守、迂腐顽固的鲁四老爷的描写,为主人公祥林嫂的悲剧的进一步发展提供了背景。

(3)尾声再次描写祝福的盛况和“我”的感受,再次深化了主题,揭示了旧社会封建礼教和迷信思想“吃人”的本质。

3.小说的序幕和尾声能否删去?为什么?

赏析人物形象

1、小说人物:主要人物,次要人物

2、刻画人物的方法:

正面描写:肖像、心理、动作、语言描写,细节描写

侧面描写:次要人物衬托,环境烘托

《祝福》人物

主要人物:祥林嫂

次要人物:鲁四爷、我、柳妈、四婶、卫婆子、

婆婆、鲁镇上的人……

思考:文中有三次对祥林嫂的肖像描写,请你找出相关描写,分析祥林嫂的形象特点,并体会这些描写的作用。

(1)初到鲁镇

(2)再到鲁镇

(3)临死前

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

青黄

红的

顺着眼

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

虽贫困,但还有活力,对生活抱有希望

初到鲁镇

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

青黄

消失了血色

顺着眼,有泪痕,无神

白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心

走投无路,对生活失去了希望

再到鲁镇

脸色 两颊 眼睛 衣着饰物 精神状态

死前相遇

黄中带黑

消尽了悲哀的神色

眼珠间或一轮

破竹篮,空的破碗,破竹竿

精神麻木、枯竭,一无所有,陷入绝境

她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;

碗中是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意;

竹竿比她还长,下端开了裂,表明其身心疲惫,身体所有力量都依靠竹竿来支撑。

祥林嫂的细节描写

直着眼

瞪着眼

顺着眼

鲁迅先生曾经说过:"要极俭省地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。"请同学们找一找文中有几次写到祥林嫂的眼睛,有怎样的表达效果

祥林嫂的眼神描写

时间 眼睛 特点

初到鲁镇

再到鲁镇

讲阿毛故事

捐 门 槛

不让祝福

行 乞

问有无灵魂

顺着眼

顺着眼,眼角带泪痕

直着眼

分外有神

失神、窈陷

眼珠间或一轮

忽然发光

安分

再受打击,内心痛苦

精神有些麻木

又有希望

再受打击

麻木

一丝希望

面对不幸的命运,祥林嫂抗争过吗?如有,请用文中四个最精练的动词概括并简要说明。

逃:山中出逃,做工鲁镇

敢于直面封建妇道、孝道, 维护自我尊严

撞:改嫁中的“出格”行为

对婆家为她安排的命运的反抗

捐:倾其所有,洗刷“污秽”

追求人的平等权利

问:死前问我鬼神

对天经地义的神权的质疑。

如何看待祥林嫂的抗争 这种抗争的实质是什么

逃

躲避被卖

撞

不愿二婚

“从一而终”的封建观念

捐

向封建迷信低头

总结:

抗争是自发的,缺乏明确的认识,而且方式方法都是错误的。所以,抗争的结果只能是逃出“苦海”,又进“狼窝”。封建礼教与迷信在祥林嫂头脑中也是根深蒂固的,落后与愚昧仍然是祥林嫂性格中相当突出的因素。

次要人物形象

1、鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐、保守、顽固,坚决捍卫封建思想,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,对祥林嫂的迫害大都是他授意或得到他默许的,是他通过“祝福”阻断了祥林嫂的生路,把她逼向死地。

2、卫老婆子是一位利欲熏心、毫无人情味、虚伪狡黠的中人形象。她被金钱所迷、被封建礼教所缚,不能认识自己的所作所为实为封建统治者的奴才勾当,她以介绍人打工为职业,从中谋利。

3、婆婆强迫祥林嫂改嫁,。残暴、自私——封建家长制的代表。

4、夫家大伯麻木、冷酷——封建家长制的帮凶

5、鲁四婶自私、冷漠,只是把她当作一件干活的工具。

6、鲁镇闲人--麻木不仁、冷漠愚昧的看客

祥林嫂的形象特征及意义

[明确] 祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型,她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以致为旧社会所吞噬。小说中,封建礼教(以鲁四老爷为代表)、家庭(婆婆、大伯)、社会(鲁镇的人们),无不一步步把祥林嫂推向绝境。祥林嫂的悲剧深刻揭示了旧社会封建礼教对劳动妇女的摧残和迫害,控诉了封建礼教“吃人”的本质。

概括本文主旨

[明确]

《祝福》通过描写祥林嫂一生的悲惨遭遇,深刻揭露了封建礼教对广大人民群众,特别是劳动妇女的精神摧残,揭示了旧中国农村劳动妇女悲惨命运的社会根源,揭示了封建礼教“吃人”的本质,指出彻底反封建的必要性。

赏析环境描写

社会环境作用:

交代时代背景;渲染环境氛围;烘托人物特点;暗示人物命运;推动情节发展;深化主题思想。

自然环境作用:

渲染故事氛围;烘托人物形象;推动(暗示、铺垫)情节发展;暗示社会环境;深化(表达、揭示、暗示)作品主题

1.小说中共有三次“祝福”场面的环境描写,请找出并分析其作用。

①第一次描写镇上各家准备“祝福”的情景,揭示了人们之间的关系,好与坏,穷与富;同时也联系了小说的社会背景,揭示出祥林嫂悲剧的社会根源。

②第二次对鲁四老爷家“祝福”场面的描写,推动了情节的发展,同时也增强了人物形象的真实性与感染力。

③第三次“祝福”场面的描写在结尾,通过“我”的感受来描写祝福景象。祥林嫂死的惨象和天地圣众“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明对照,深化了对旧社会“吃人”本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说结构更臻完善的作用。

2、小说中共有四处描写“雪”景,请找出来并分析各自的作用。

第一处:天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

作用:为祥林嫂悲惨的死做环境烘托和气氛渲染。

第二处:雪落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。

作用:衬托当时 “我”孤寂悲愤的心情。

2、小说中共有四处描写“雪”景,请找出来并分析各自的作用。

第三处:微雪点点的下来了。

作用:暗示下文柳妈的话即将带给祥林嫂巨大的心理阴影,起到暗示情节发展的作用。

第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。

作用:这里借雪的猖狂,讽刺了封建势力暂时的得意,更为含蓄地展示出了下层劳动人民无法左右自己命运的主题。

小说主要塑造的人物是祥林嫂,为何以“祝福”为题?

(1)“祝福”的场景为故事提供了一个特殊的社会背景,让故事笼罩着封建礼教的浓重阴影。

(2)“祝福”是这个悲惨故事的情节线索,贯穿全文,与情节的发展有着密切的关系;人们正是通过“祝福”将祥林嫂逼上绝路的。

(3)祥林嫂死于祝福之时,通过与祝福时的热闹相对比,深化主题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])