5.5 两个数量之间关系的初步认识教案

图片预览

文档简介

5.5 两个数量之间关系的初步认识(1)

教学目标:

知识与技能:初步感受两个数量之间的对应关系;在实际问题情境中,进一步理解字母表示数的意义。

过程与方法:通过简单实例中两个数量之间的对应关系,进一步发展符号感,提高观察能力和归纳概括能力。

情感态度与价值观:本节教学从贴近学生生活的实例出发,感受两个数量之间的关系,增强数学的应用意识。

教学重点:初步感受两个数量之间的关系。

教学难点:对字母表示数的意义的深化理解。

教材分析:本节教学只是让学生初步通过观察、操作初步感受两个变量之间的关系是代数式意义的应用和发展,为后续学习提前做些渗透和铺垫,切不可搞成函数的教学。

教学方法:情境教学法、师生互动法。

教学用具:多媒体课件。

课时安排:第一课时。

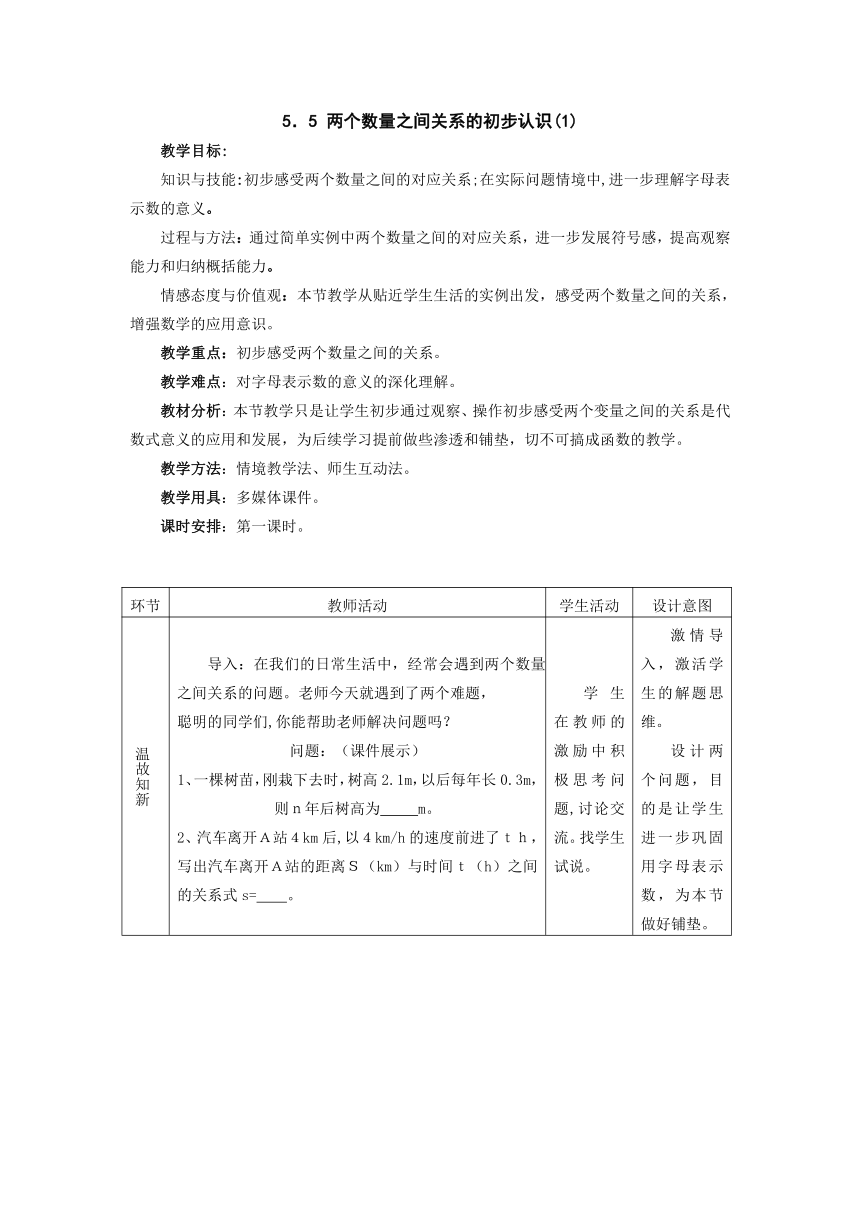

环节 教师活动 学生活动 设计意图

温故知新 导入:在我们的日常生活中,经常会遇到两个数量之间关系的问题。老师今天就遇到了两个难题,聪明的同学们,你能帮助老师解决问题吗?问题:(课件展示)1、一棵树苗,刚栽下去时,树高2.1m,以后每年长0.3m,则n年后树高为 m。2、汽车离开A站4km后,以4km/h的速度前进了th,写出汽车离开A站的距离S(km)与时间t(h)之间的关系式s= 。 学生在教师的激励中积极思考问题,讨论交流。找学生试说。 激情导入,激活学生的解题思维。设计两个问题,目的是让学生进一步巩固用字母表示数,为本节做好铺垫。

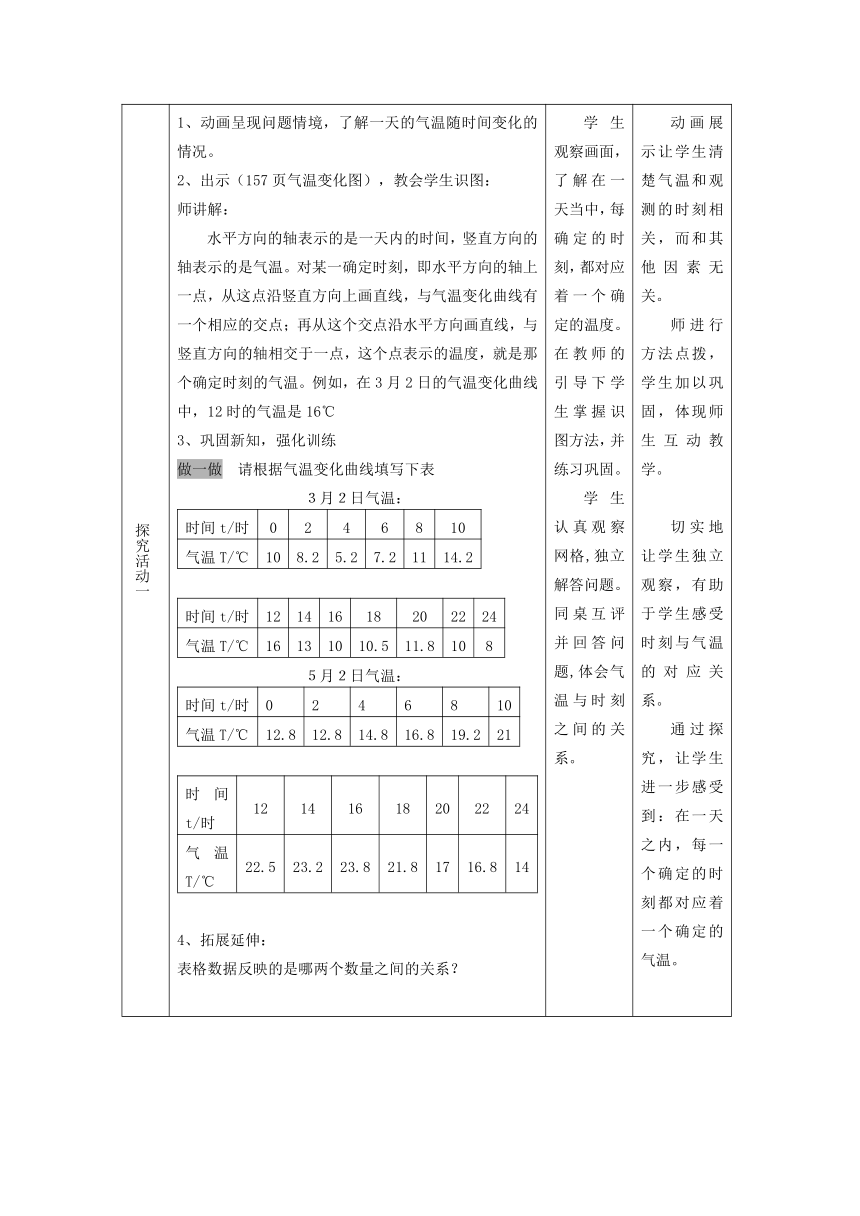

探究活动一 1、动画呈现问题情境,了解一天的气温随时间变化的情况。2、出示(157页气温变化图),教会学生识图:师讲解: 水平方向的轴表示的是一天内的时间,竖直方向的轴表示的是气温。对某一确定时刻,即水平方向的轴上一点,从这点沿竖直方向上画直线,与气温变化曲线有一个相应的交点;再从这个交点沿水平方向画直线,与竖直方向的轴相交于一点,这个点表示的温度,就是那个确定时刻的气温。例如,在3月2日的气温变化曲线中,12时的气温是16℃3、巩固新知,强化训练做一做 请根据气温变化曲线填写下表3月2日气温:时间t/时0246810气温T/℃108.25.27.21114.2时间t/时12141618202224气温T/℃16131010.511.81085月2日气温:时间t/时0246810气温T/℃12.812.814.816.819.221时间t/时12141618202224气温T/℃22.523.223.821.81716.8144、拓展延伸:表格数据反映的是哪两个数量之间的关系? 学生观察画面,了解在一天当中,每确定的时刻,都对应着一个确定的温度。在教师的引导下学生掌握识图方法,并练习巩固。学生认真观察网格,独立解答问题。同桌互评并回答问题,体会气温与时刻之间的关系。 动画展示让学生清楚气温和观测的时刻相关,而和其他因素无关。师进行方法点拨,学生加以巩固,体现师生互动教学。切实地让学生独立观察,有助于学生感受时刻与气温的对应关系。通过探究,让学生进一步感受到:在一天之内,每一个确定的时刻都对应着一个确定的气温。

探究活动二 动画展示:由鱼儿跃出水面泛起层层波纹,创设情境,了解圆的面积随半径的变化情况。实践操作,整体感知:1、圆的半径r和圆的面积S之间的关系式是什么?S=2、利用关系式填表: 圆的半径r/米11.222.535…圆的面积S/米1.443、对于r的每一个值,都能确定出S的一个值吗?请举例说明。 学生观察画面,讨论交流得出问题答案学生回答问题。学生独立计算,小组讨论交流,体会对于r的每一个确定的值,都能确定S的一个值。 创设情境,提高学生的注意力,增强学习兴趣。通过学生的讨论交流培养学生的合作意识和观察归纳能力。

学习总结 通过两个探究活动,你有何感想? 学生畅所欲言,发表自己的观点,谈体会,教师参与互动并给予鼓励性评价。 学生尝试小结疏理知识,自由发表学习心得,训练学生的语言表达能力。

课堂反馈 1、完成课后练习2、课堂检测(基础试卷和能力提高)。 学生独立完成。学生完成后师生互评。 分层对学生提出要求,有助于促进学生整体发展。

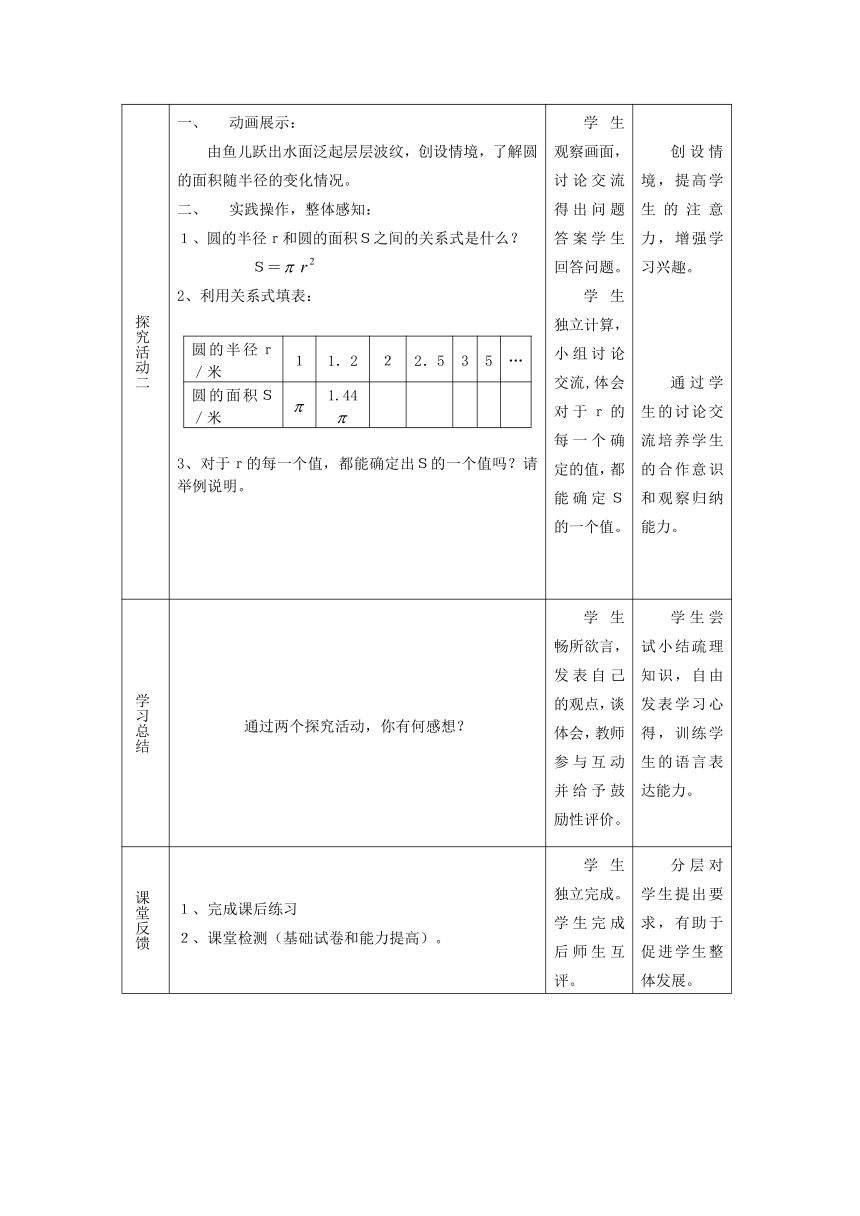

板书设计:

5.5 两个数量之间关系的初步认识(1)

一、探究活动(一)

3月2日气温:

时间t/时 0 2 4 6 8 …

气温T/℃ 10 8.2 5.2 7.2 11 …

5月2日气温:

时间t/时 0 2 4 6 8 …

气温T/℃ 12.8 12.8 14.8 16.8 19.2 …

结论:每一个确定时刻都对应一个确定的温度。

二、探究活动(二)

圆的面积S与半径r之间的关系:S=

圆的半径r/米 1 1.2 2 2.5 3 5 …

圆的面积S/米 1.44

结论:对于r的每一个值,都能确定S的一个值

教学反思:本节教学是在前面所学知识的基础上,让学生在具体的问题情境中初步感受两个数量之间的对应关系,千万不要搞成函数的教学。在教学时,设置不同的问题情境,吸引学生的注意力,调动学习的积极性和参与程度,提高课堂教学效率。

5.5两个数量之间关系的初步认识(2)

教学目标:

知识与技能:通过创设问题情境,让学生进一步感受两个数量之间的对应关系

过程与方法:在师生互动、生生互动中培养学生的合作意识,提高学生的观察和归纳能力。

情感态度与价值观:在情境教学中激发学习兴趣,增强学习的自信心,热爱数学,学以致用。

教学重点:进一步感受两个数量之间的关系。

教学难点:理解两个数量的对应关系。

教材分析:在学生对两个数量之间的关系有了初步的认识后,进一步加深对两个数量关系的理解并学会用代数式表示出来。

教学方法:情境教学法、师生互动法、生生互动法。

教学用具:多媒体、课件。

课时安排:第2课时。

环节 教师活动 学生活动 设计意图

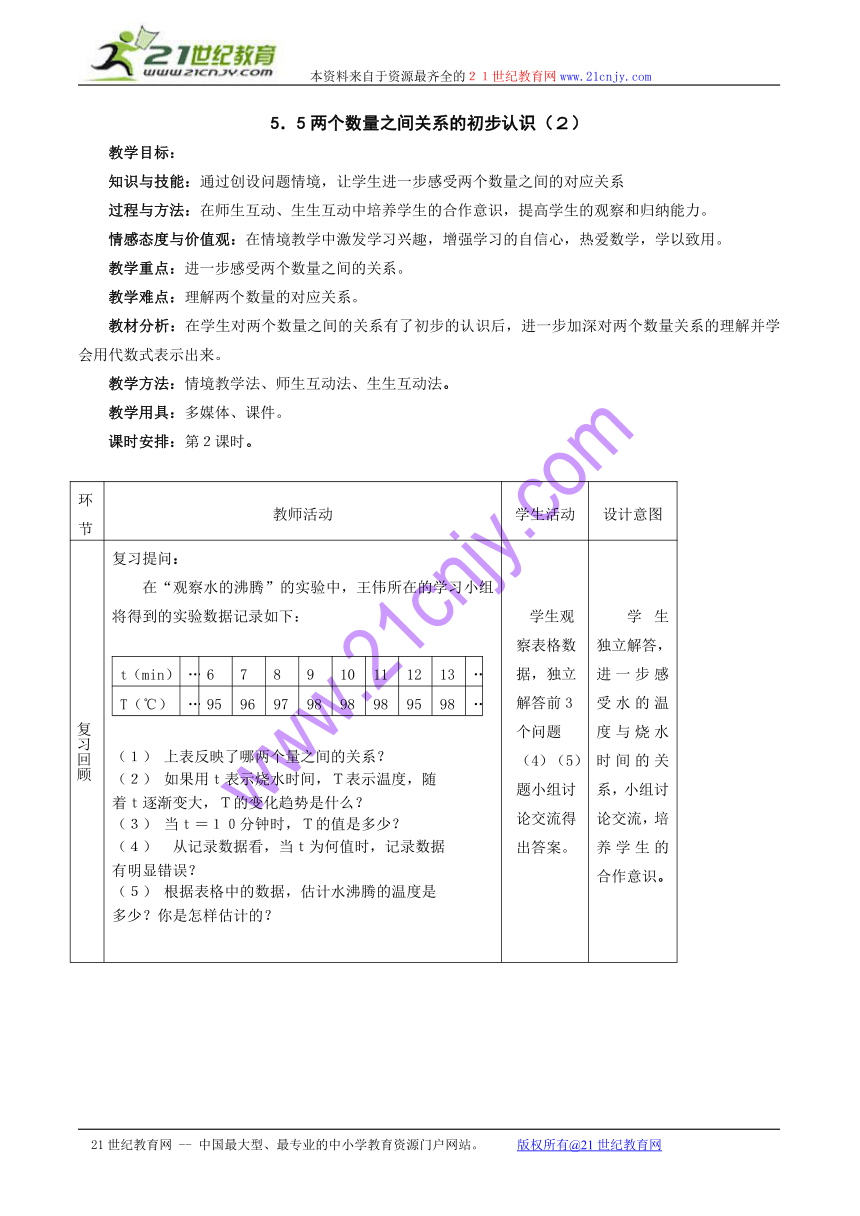

复习回顾 复习提问:在“观察水的沸腾”的实验中,王伟所在的学习小组将得到的实验数据记录如下:t(min)…678910111213…T(℃)…9596979898989598…上表反映了哪两个量之间的关系?如果用t表示烧水时间,T表示温度,随着t逐渐变大,T的变化趋势是什么?当t=10分钟时,T的值是多少?从记录数据看,当t为何值时,记录数据有明显错误?根据表格中的数据,估计水沸腾的温度是多少?你是怎样估计的? 学 学 学生观察表格数据,独立解答前3个问题(4)(5)题小组讨论交流得出答案。 学生独立解答,进一步感受水的温度与烧水时间的关系,小组讨论交流,培养学生的合作意识。

探究活动一 创设情境引入新知:动画出示小亮上学的情景,提出问题:小亮家离学校1280米,他每天步行上学,速度约是80米/分,小亮上学路上离开家的时间t(分钟)与离开家的路程s(米),距学校的路程s(米)分别有怎样的关系?s=80ts=1280-80t2、集体探究,解决问题:(1)小亮在离开家4分钟时,离家有多远?5分钟,6分钟时呢?(2)小亮在离开4分钟时,距学校还有多远?5分钟,6分钟时呢?(3)完成下表:t/分钟123456…s/米…s/米…(4)对于t的每一个值,根据s=80t,都能确定出s的一个值吗?对于t的每一个值,根据S=1280-80t,都能确定出s的一个值吗?请你举例子来说明。3、教师引伸,拓展延伸:对于t的每一个值都能确定s与s的一个固定值。 学生在教师的情境导入下开始思考问题并同桌交流找生试说。学生独立解答前三个问题。问题(4)学生思考后进行交流在教师引导下得出结论。 设置问题情境,激发学生的兴趣和求知欲,感受到数学就在身边,时时学有价值的数学。(1)至(3)问题独立解答,有利于培养学生的解题能力。问题(4)讨论交流,调动学生的积极性;教师适时引导进行学法指导。

探究活动二 1、课件出示问题:某农场购买了一台新型拖拉机用来耕地。第一天,用它耕了三块地,其面积分别为0.4公顷,0.6公顷,1公顷。油表的指针变化情况如图5-5 所示(油表中的一个大格表示10升油)。图略 学生观察图形,理解题意。 通过此题目培养学生的审题能力和观察能力。

探究活动二 (1)填写下列表格:耕地面积a/公顷0.40.61耗油量b/升(2)每耕1公顷地,耗油量为多少升?(3)耕地面积a(公顷)和耗油量b(升)之间有何关系?2、合作交流解答问题:(1)耕地面积a/公顷0.40.61耗油量b/升101525(2)每耕1公顷地,耗油量为25升?(3)耕地面积a(公顷)和耗油量b(升)之间关系为: b=25a3、拓展延伸,巩固提高:做一做根据上面的关系式,求解下列问题:(1)耕地面积为0.5公顷,2公顷时,耗油量分别是多少?(2)如果两次耕地耗油量分别是12升和40升,那么所耕地的面积分别是多少公顷? 学生认真观察图示中表格的变化情况从而算出每块地的耗油量,进而讨论耕地面积与耗油量的关系,得出结论。学生独立解答,同桌互评。 设计了三个问题,由浅入深,环环相扣,让学生逐步感受耕地面积与耗油量之间的关系,具有明确的问题导向。增强数学的应用意识,让学生能够学以致用。

学习总结 通过本节课的学习,你知道怎样探究两个数量关系吗?应用:“特殊——一般——特殊”的分析方法。教师进行具体指导。 学生讨论交流,并试说,教师进行指导归纳。 小结是一节课的点睛之笔,应恰到好处,不仅让学生回顾新知,还要拓展升华。

课堂反馈 1、P课后习题2、水管以均匀的速度向容积为100m的空水池中注水,注水时间t与注水的水量Q如下表:t(min)2468…Q(m)481216…上表反映了哪两个量的关系?当注水时间为16min,注水量是多少立方米?经过多长时间水池会被注满? 综合考查,学以致用。 锻炼学生综合运用知识的能力。

板书设计:

5.5两个数量之间关系的初步认识(2)

一、路程=速度时间

s=t

s=80t

s=1280-80t

解:

1、

2、

二、耕地面积与耗油量的关系式

b=25a

解:

(1)

(2)

教学反思:

本节教学要从学生熟悉的实例出发,激发学生的学习兴趣,让学生逐步感受两个数量之间的关系,并把它们之间的关系描述出来,用相关的式子来表示,从而解决问题。千万不要操之过急,要由浅入深,让学生逐步接受。

5.5 两个数量之间关系的初步认识(3)

教学目标:

知识与技能:在具体的问题情境中,进一步使学生体会两个数量之间的对应关系,并解决其它相关问题。

过程与方法:在用代数式表示实际问题中的数量关系的同时,培养学生分析问题的能力和提高数学应用意识。

情感态度与价值观:在学生经历观察、思考、探究、交流的过程中,培养学生热爱数学的情感,增强学习能力。

教学重点:进一步使学生感受两个数量之间的关系。

教学难点:用代数式表示两个数量之间的关系。

教材分析:本节教学只在于渗透和强化学生对“函数”以及函数与方程(不等式)关系的体验过程,以使学生能够经过几次认识的螺旋上升而更好地理解和掌握这些重要的知识和思想。本节内容只要求学生体会和感受,不要求掌握。

教学方法:讲授法、师生互动法。

教学用具:多媒体课件。

课时安排:第3课时。

环节 教师活动 学生活动 设计意图

复习回顾 出示问题:3月5日某校组织305位同学参加“学雷锋”活动,在活动中有的同学每人做好事a件,其余同学每人做好事(a+1)件。你能用代数式表示他们共做好事的件数吗?如果a=5,那么他们共做好事多少件?如果a=8,那么他们共做好事多少件? 学生独立解答,找生试说。 用代数式来表示两个数量之间的关系,引入本节内容。

探究新知 导入新课:我们平时可以用两种计量标准来表示温度,你知道吗?(摄氏温度、华氏温度)它们之间有什么关系?集体探究解读新知:出示问题:摄氏温度与华氏温度的对应关系摄氏温度/℃0102030华氏温度/℉32506886摄氏温度为36℃时,华氏温度为多少?华氏温度为140℉时,摄氏温度为多少?100°C和200°F,哪个温度更高?师点拨:要想解决问题,必须找到这两种温度之间的数量关系。师引导学生观察表格:摄氏温度为0℃时,华氏温度为32℉;摄氏温度每升高10℃,华氏温度就升高18℉,即摄氏温度每升(降)1℃时,华氏温度就升(降)℉。因此,摄氏温度为c℃时 ,华氏温度为(32+c)℉。设摄氏温度为c℃时,华氏温度为f℉,它们之间的关系就是f=c+32解决问题:师点拨方法:(1)(3)实际上是求代数式的值。(2)是解关于未知数c的方程。 学生抢答学生观察表格理解题意,并回答问题。在教师的引导下,学生讨论两种温度的关系,交流试说。学生独立解决3个问题。集体讲评。 由学生熟悉的问题导入新课便于接受。 此问题比较抽象,教师点拨,使学生领会解决问题的切入点。 在教师的适当点拨下,学生解答问题,领会解题方法,培养解题能力。

学习总结 师小结:解决此类问题时,关键是把实际问题中相关数量之间的关系表示出来,对我们解题非常重要。 学生理解,领会方法。 师归纳方法让学生今后解题时有章可循。

课堂反馈 课后练习。课后习题1和2。课堂检测(基础题和提高题) 学生独立解答问题2,小组讨论交流,得出答案。 锻炼学生独立解题能力,提高综合运用知识能力。

板书设计:

5.5 两个数量之间关系的初步认识(3)

分析:摄氏温度为0℃时,华氏温度为32℉;

摄氏温度每升高10℃,华氏温度就升高18℉,

即摄氏温度每升(降)1℃时,华氏温度就升(降)℉。

因此,摄氏温度为c℃时 ,华氏温度为(32+c)℉。

华氏温度f与摄氏温度c的关系:

f=c+32

解:(1)

(2)

(3)

教学反思:

本节教学关键在于学生解题方法、能力的培养,教学时不要操之过急,要教师做出深入、细致的分析引导,待学生逐步认识、感受两个变量之间的关系后,再用代数式表示出来,从而解决问题。在教学时,还要调动学生积极性,关注学生在学习过程中的参与程度,面向全体学生,提高课堂效率。

回顾与反思

教学目标:

知识与技能:梳理、归纳本章的知识,使学生加深对字母表示数、列代数式、用代数式表示数量及数量关系的意义的理解,把握它们之间的关系。

过程与方法:通过用字母表示数、用代数式表示数量及数量关系、代数式求值的再研究,提高学生的符号感,发展学生的抽象思维能力。

情感态度与价值观:通过对数量关系的分析和分析方法的总结,并用数学方法表示出来,提高学生分析问题和解决问题的能力,增强数学的应用意识。

教学重点:探究和总结在用代数式表示实际问题中的数量关系的方法和应用时注意的问题。

教学难点:探究和总结分析数量关系的方法。

教材分析:本章包括用字母表示数、代数式、用代数式表示数量和数量关系、代数式的值;另外还包括对两个数量之间关系的初步认识。前一部分是理解和掌握的,对后一部分只要求学生初步感受。其中代数式是本章的重要内容。

教学方法:师生互动法、生生互动法。

教学用具:多媒体、课件。

课时安排:1课时。

教学环节 教学活动 学生活动 设计意图

进一步体验和探究用字母表示数的优越性进一步体验和探究用字母表示数的优越性 引导学生研究和讨论以下问题:我们用“a+b=b+a”表示加法交换律,比用“1+2=2+1;3.5+5.6=5.6+3.5;(-)+= + (-)…”表示加法交换律,好在哪里 (1)如何用字母表示出“三个连续的自然数”?如果不借助字母表示数,能把三个连续的自然数准确地写出来吗?(三个连续自然数表示为n,n+1,n+2,其中n是自然数)(2)两个数的和为28,用字母把这两个数表示出来,如果不用字母表示数,能把这两个数和它们的关系准确地表示出来吗?你能说出用字母表示数的优越性吗?(只有借助于用字母表示数,才能把一些数量规律及数量关系更简洁概括、更准确地表示出来。)教师总结:字母和代数式都可以表示数,因此,数的有关概念和运算规律也适用于代数式。 学生研究和讨论问题,找生试说。学生讨论、交流并找学生试说,加以理解。 创设恰当的问题情境,让学生通过对比、思考,真正感受到用字母表示数的优越性,增强符号感。适时归纳,给学生明确的指导。

探究和总结在用代数式表示实际问题中的数量关系时,应特别注意的问题 解答下列问题:小麦的产量为a,绿豆的产量是小麦产量的8%,绿豆的产量是多少?(8%·a)去年小麦的产量为a,今年小麦的产量比去年增加了8%,今年小麦的产量是多少?(a + 8%·a)今年小麦的产量为a,比去年增加了8%,去年小麦的产量是多少?()今年小麦的产量为a,去年的产量比今年少8%,今年的产量比去年增加的百分率是多少?(·100%)将实际问题中的数量及数量关系用代数式表示出来时,应注意哪些事项?在学生思考和讨论的基础上,教师帮助总结:Ⅰ、先要把问题中的数量关系搞清楚:(ⅰ)要求表示的是哪一个量?(ⅱ)用哪个或哪些量来表示?(ⅲ)通过怎样的运算来表示?Ⅱ、将实际问题中表示数量关系的词语,准确地转换为相应的运算。 学生独立解答问题,并对结果和思考过程和同学进行交流。在学生思考和讨论的基础上,教师帮助总结,学生理解并应用。 提高学生用代数式表示实际问题中数量和数量关系的能力,是靠学生看书,对规律的认识和运用。这里的教学活动就是启发和帮助学生体会和总结这方面的规律。

探究和总结分析数量关系的方法 问题:在甲处劳动的有33人,在乙处劳动的有25人,现在又有26人来支援,其中x人去甲处,剩下的去乙处。这时甲处比乙处多多少人?在学生分析、交流的基础上,师生共同得出“列表分析法”:甲处乙处原有人数3325来支援的人数x26-x现有人数33+x25+(26-x)现在甲处比乙处多的人数:33+x-[25+(26-x)]总结:可用列表法帮助分析问题中的数量关系。问题:观察下列各式:=(-),=(-),=(-)……按此规律,写出第n个等式。第一,观察等式中的数是如何随序数变化而变化的:第1 个等式→1,3;第2 个等式→3,5;第3 个等式→5,7;……第二,将这些变化着的数,用序数表示出来:第1 个等式→1=21-1,3=21+1第2 个等式→3=22-1,5=22+1第3个等式→5=23-1,7=23+1第三,归纳:第n个等式→2n-1,2n+1。得第n个等式:=(-) 学生分析、交流,在教师的指导下列出表格加以分析。 掌握较多的分析数量关系的方法,不仅有助于将实际问题中的数量关系数学化——用代数式表示,而且促进着分析问题和解决问题能力的提高,教学中应帮助学生多掌握这一类的方法。

进一步理解和掌握代数式求值 当(1)a=-1,b=3;(2)a=10,b=-时,求代数式a+2ab-b的值,在(1)、(2)两种求值过程中,所进行的运算程序完全一样吗?((1)代数式的值为-8;(2)代数式的值为90)引导学生体会到:代数式实际上表示的是一个确定的运算程序。 学生解答。 通过对代数式求值过程的探究,感悟列代数式是一个运算程序。

课堂总结 在以上教学活动的基础上,再引出本章的知识结构图,并对知识间的关联加以阐述。 对本章知识有了更全面和深入的认识之后,再把它们和知识结构图结合起来。

课堂反馈 完成本章复习题。(分三组复习题,分层要求学生完成)。教师有针对性的讲评。 学生按要求独立完成。 学以至用,适时巩固。

板书设计:

回顾与反思

教学反思:

教学过程中,应重点指导学生如何根据实际问题中的数量关系列出所要求的代数式及列代数式时应注意的问题。教师要注意方法指导,并针对学生出现的典型问题进行强化训练。

用字母表示数

代数式

代数式的值

列代数式

对两个数量之间关系的初步认识

图像

列表表

PAGE

教学目标:

知识与技能:初步感受两个数量之间的对应关系;在实际问题情境中,进一步理解字母表示数的意义。

过程与方法:通过简单实例中两个数量之间的对应关系,进一步发展符号感,提高观察能力和归纳概括能力。

情感态度与价值观:本节教学从贴近学生生活的实例出发,感受两个数量之间的关系,增强数学的应用意识。

教学重点:初步感受两个数量之间的关系。

教学难点:对字母表示数的意义的深化理解。

教材分析:本节教学只是让学生初步通过观察、操作初步感受两个变量之间的关系是代数式意义的应用和发展,为后续学习提前做些渗透和铺垫,切不可搞成函数的教学。

教学方法:情境教学法、师生互动法。

教学用具:多媒体课件。

课时安排:第一课时。

环节 教师活动 学生活动 设计意图

温故知新 导入:在我们的日常生活中,经常会遇到两个数量之间关系的问题。老师今天就遇到了两个难题,聪明的同学们,你能帮助老师解决问题吗?问题:(课件展示)1、一棵树苗,刚栽下去时,树高2.1m,以后每年长0.3m,则n年后树高为 m。2、汽车离开A站4km后,以4km/h的速度前进了th,写出汽车离开A站的距离S(km)与时间t(h)之间的关系式s= 。 学生在教师的激励中积极思考问题,讨论交流。找学生试说。 激情导入,激活学生的解题思维。设计两个问题,目的是让学生进一步巩固用字母表示数,为本节做好铺垫。

探究活动一 1、动画呈现问题情境,了解一天的气温随时间变化的情况。2、出示(157页气温变化图),教会学生识图:师讲解: 水平方向的轴表示的是一天内的时间,竖直方向的轴表示的是气温。对某一确定时刻,即水平方向的轴上一点,从这点沿竖直方向上画直线,与气温变化曲线有一个相应的交点;再从这个交点沿水平方向画直线,与竖直方向的轴相交于一点,这个点表示的温度,就是那个确定时刻的气温。例如,在3月2日的气温变化曲线中,12时的气温是16℃3、巩固新知,强化训练做一做 请根据气温变化曲线填写下表3月2日气温:时间t/时0246810气温T/℃108.25.27.21114.2时间t/时12141618202224气温T/℃16131010.511.81085月2日气温:时间t/时0246810气温T/℃12.812.814.816.819.221时间t/时12141618202224气温T/℃22.523.223.821.81716.8144、拓展延伸:表格数据反映的是哪两个数量之间的关系? 学生观察画面,了解在一天当中,每确定的时刻,都对应着一个确定的温度。在教师的引导下学生掌握识图方法,并练习巩固。学生认真观察网格,独立解答问题。同桌互评并回答问题,体会气温与时刻之间的关系。 动画展示让学生清楚气温和观测的时刻相关,而和其他因素无关。师进行方法点拨,学生加以巩固,体现师生互动教学。切实地让学生独立观察,有助于学生感受时刻与气温的对应关系。通过探究,让学生进一步感受到:在一天之内,每一个确定的时刻都对应着一个确定的气温。

探究活动二 动画展示:由鱼儿跃出水面泛起层层波纹,创设情境,了解圆的面积随半径的变化情况。实践操作,整体感知:1、圆的半径r和圆的面积S之间的关系式是什么?S=2、利用关系式填表: 圆的半径r/米11.222.535…圆的面积S/米1.443、对于r的每一个值,都能确定出S的一个值吗?请举例说明。 学生观察画面,讨论交流得出问题答案学生回答问题。学生独立计算,小组讨论交流,体会对于r的每一个确定的值,都能确定S的一个值。 创设情境,提高学生的注意力,增强学习兴趣。通过学生的讨论交流培养学生的合作意识和观察归纳能力。

学习总结 通过两个探究活动,你有何感想? 学生畅所欲言,发表自己的观点,谈体会,教师参与互动并给予鼓励性评价。 学生尝试小结疏理知识,自由发表学习心得,训练学生的语言表达能力。

课堂反馈 1、完成课后练习2、课堂检测(基础试卷和能力提高)。 学生独立完成。学生完成后师生互评。 分层对学生提出要求,有助于促进学生整体发展。

板书设计:

5.5 两个数量之间关系的初步认识(1)

一、探究活动(一)

3月2日气温:

时间t/时 0 2 4 6 8 …

气温T/℃ 10 8.2 5.2 7.2 11 …

5月2日气温:

时间t/时 0 2 4 6 8 …

气温T/℃ 12.8 12.8 14.8 16.8 19.2 …

结论:每一个确定时刻都对应一个确定的温度。

二、探究活动(二)

圆的面积S与半径r之间的关系:S=

圆的半径r/米 1 1.2 2 2.5 3 5 …

圆的面积S/米 1.44

结论:对于r的每一个值,都能确定S的一个值

教学反思:本节教学是在前面所学知识的基础上,让学生在具体的问题情境中初步感受两个数量之间的对应关系,千万不要搞成函数的教学。在教学时,设置不同的问题情境,吸引学生的注意力,调动学习的积极性和参与程度,提高课堂教学效率。

5.5两个数量之间关系的初步认识(2)

教学目标:

知识与技能:通过创设问题情境,让学生进一步感受两个数量之间的对应关系

过程与方法:在师生互动、生生互动中培养学生的合作意识,提高学生的观察和归纳能力。

情感态度与价值观:在情境教学中激发学习兴趣,增强学习的自信心,热爱数学,学以致用。

教学重点:进一步感受两个数量之间的关系。

教学难点:理解两个数量的对应关系。

教材分析:在学生对两个数量之间的关系有了初步的认识后,进一步加深对两个数量关系的理解并学会用代数式表示出来。

教学方法:情境教学法、师生互动法、生生互动法。

教学用具:多媒体、课件。

课时安排:第2课时。

环节 教师活动 学生活动 设计意图

复习回顾 复习提问:在“观察水的沸腾”的实验中,王伟所在的学习小组将得到的实验数据记录如下:t(min)…678910111213…T(℃)…9596979898989598…上表反映了哪两个量之间的关系?如果用t表示烧水时间,T表示温度,随着t逐渐变大,T的变化趋势是什么?当t=10分钟时,T的值是多少?从记录数据看,当t为何值时,记录数据有明显错误?根据表格中的数据,估计水沸腾的温度是多少?你是怎样估计的? 学 学 学生观察表格数据,独立解答前3个问题(4)(5)题小组讨论交流得出答案。 学生独立解答,进一步感受水的温度与烧水时间的关系,小组讨论交流,培养学生的合作意识。

探究活动一 创设情境引入新知:动画出示小亮上学的情景,提出问题:小亮家离学校1280米,他每天步行上学,速度约是80米/分,小亮上学路上离开家的时间t(分钟)与离开家的路程s(米),距学校的路程s(米)分别有怎样的关系?s=80ts=1280-80t2、集体探究,解决问题:(1)小亮在离开家4分钟时,离家有多远?5分钟,6分钟时呢?(2)小亮在离开4分钟时,距学校还有多远?5分钟,6分钟时呢?(3)完成下表:t/分钟123456…s/米…s/米…(4)对于t的每一个值,根据s=80t,都能确定出s的一个值吗?对于t的每一个值,根据S=1280-80t,都能确定出s的一个值吗?请你举例子来说明。3、教师引伸,拓展延伸:对于t的每一个值都能确定s与s的一个固定值。 学生在教师的情境导入下开始思考问题并同桌交流找生试说。学生独立解答前三个问题。问题(4)学生思考后进行交流在教师引导下得出结论。 设置问题情境,激发学生的兴趣和求知欲,感受到数学就在身边,时时学有价值的数学。(1)至(3)问题独立解答,有利于培养学生的解题能力。问题(4)讨论交流,调动学生的积极性;教师适时引导进行学法指导。

探究活动二 1、课件出示问题:某农场购买了一台新型拖拉机用来耕地。第一天,用它耕了三块地,其面积分别为0.4公顷,0.6公顷,1公顷。油表的指针变化情况如图5-5 所示(油表中的一个大格表示10升油)。图略 学生观察图形,理解题意。 通过此题目培养学生的审题能力和观察能力。

探究活动二 (1)填写下列表格:耕地面积a/公顷0.40.61耗油量b/升(2)每耕1公顷地,耗油量为多少升?(3)耕地面积a(公顷)和耗油量b(升)之间有何关系?2、合作交流解答问题:(1)耕地面积a/公顷0.40.61耗油量b/升101525(2)每耕1公顷地,耗油量为25升?(3)耕地面积a(公顷)和耗油量b(升)之间关系为: b=25a3、拓展延伸,巩固提高:做一做根据上面的关系式,求解下列问题:(1)耕地面积为0.5公顷,2公顷时,耗油量分别是多少?(2)如果两次耕地耗油量分别是12升和40升,那么所耕地的面积分别是多少公顷? 学生认真观察图示中表格的变化情况从而算出每块地的耗油量,进而讨论耕地面积与耗油量的关系,得出结论。学生独立解答,同桌互评。 设计了三个问题,由浅入深,环环相扣,让学生逐步感受耕地面积与耗油量之间的关系,具有明确的问题导向。增强数学的应用意识,让学生能够学以致用。

学习总结 通过本节课的学习,你知道怎样探究两个数量关系吗?应用:“特殊——一般——特殊”的分析方法。教师进行具体指导。 学生讨论交流,并试说,教师进行指导归纳。 小结是一节课的点睛之笔,应恰到好处,不仅让学生回顾新知,还要拓展升华。

课堂反馈 1、P课后习题2、水管以均匀的速度向容积为100m的空水池中注水,注水时间t与注水的水量Q如下表:t(min)2468…Q(m)481216…上表反映了哪两个量的关系?当注水时间为16min,注水量是多少立方米?经过多长时间水池会被注满? 综合考查,学以致用。 锻炼学生综合运用知识的能力。

板书设计:

5.5两个数量之间关系的初步认识(2)

一、路程=速度时间

s=t

s=80t

s=1280-80t

解:

1、

2、

二、耕地面积与耗油量的关系式

b=25a

解:

(1)

(2)

教学反思:

本节教学要从学生熟悉的实例出发,激发学生的学习兴趣,让学生逐步感受两个数量之间的关系,并把它们之间的关系描述出来,用相关的式子来表示,从而解决问题。千万不要操之过急,要由浅入深,让学生逐步接受。

5.5 两个数量之间关系的初步认识(3)

教学目标:

知识与技能:在具体的问题情境中,进一步使学生体会两个数量之间的对应关系,并解决其它相关问题。

过程与方法:在用代数式表示实际问题中的数量关系的同时,培养学生分析问题的能力和提高数学应用意识。

情感态度与价值观:在学生经历观察、思考、探究、交流的过程中,培养学生热爱数学的情感,增强学习能力。

教学重点:进一步使学生感受两个数量之间的关系。

教学难点:用代数式表示两个数量之间的关系。

教材分析:本节教学只在于渗透和强化学生对“函数”以及函数与方程(不等式)关系的体验过程,以使学生能够经过几次认识的螺旋上升而更好地理解和掌握这些重要的知识和思想。本节内容只要求学生体会和感受,不要求掌握。

教学方法:讲授法、师生互动法。

教学用具:多媒体课件。

课时安排:第3课时。

环节 教师活动 学生活动 设计意图

复习回顾 出示问题:3月5日某校组织305位同学参加“学雷锋”活动,在活动中有的同学每人做好事a件,其余同学每人做好事(a+1)件。你能用代数式表示他们共做好事的件数吗?如果a=5,那么他们共做好事多少件?如果a=8,那么他们共做好事多少件? 学生独立解答,找生试说。 用代数式来表示两个数量之间的关系,引入本节内容。

探究新知 导入新课:我们平时可以用两种计量标准来表示温度,你知道吗?(摄氏温度、华氏温度)它们之间有什么关系?集体探究解读新知:出示问题:摄氏温度与华氏温度的对应关系摄氏温度/℃0102030华氏温度/℉32506886摄氏温度为36℃时,华氏温度为多少?华氏温度为140℉时,摄氏温度为多少?100°C和200°F,哪个温度更高?师点拨:要想解决问题,必须找到这两种温度之间的数量关系。师引导学生观察表格:摄氏温度为0℃时,华氏温度为32℉;摄氏温度每升高10℃,华氏温度就升高18℉,即摄氏温度每升(降)1℃时,华氏温度就升(降)℉。因此,摄氏温度为c℃时 ,华氏温度为(32+c)℉。设摄氏温度为c℃时,华氏温度为f℉,它们之间的关系就是f=c+32解决问题:师点拨方法:(1)(3)实际上是求代数式的值。(2)是解关于未知数c的方程。 学生抢答学生观察表格理解题意,并回答问题。在教师的引导下,学生讨论两种温度的关系,交流试说。学生独立解决3个问题。集体讲评。 由学生熟悉的问题导入新课便于接受。 此问题比较抽象,教师点拨,使学生领会解决问题的切入点。 在教师的适当点拨下,学生解答问题,领会解题方法,培养解题能力。

学习总结 师小结:解决此类问题时,关键是把实际问题中相关数量之间的关系表示出来,对我们解题非常重要。 学生理解,领会方法。 师归纳方法让学生今后解题时有章可循。

课堂反馈 课后练习。课后习题1和2。课堂检测(基础题和提高题) 学生独立解答问题2,小组讨论交流,得出答案。 锻炼学生独立解题能力,提高综合运用知识能力。

板书设计:

5.5 两个数量之间关系的初步认识(3)

分析:摄氏温度为0℃时,华氏温度为32℉;

摄氏温度每升高10℃,华氏温度就升高18℉,

即摄氏温度每升(降)1℃时,华氏温度就升(降)℉。

因此,摄氏温度为c℃时 ,华氏温度为(32+c)℉。

华氏温度f与摄氏温度c的关系:

f=c+32

解:(1)

(2)

(3)

教学反思:

本节教学关键在于学生解题方法、能力的培养,教学时不要操之过急,要教师做出深入、细致的分析引导,待学生逐步认识、感受两个变量之间的关系后,再用代数式表示出来,从而解决问题。在教学时,还要调动学生积极性,关注学生在学习过程中的参与程度,面向全体学生,提高课堂效率。

回顾与反思

教学目标:

知识与技能:梳理、归纳本章的知识,使学生加深对字母表示数、列代数式、用代数式表示数量及数量关系的意义的理解,把握它们之间的关系。

过程与方法:通过用字母表示数、用代数式表示数量及数量关系、代数式求值的再研究,提高学生的符号感,发展学生的抽象思维能力。

情感态度与价值观:通过对数量关系的分析和分析方法的总结,并用数学方法表示出来,提高学生分析问题和解决问题的能力,增强数学的应用意识。

教学重点:探究和总结在用代数式表示实际问题中的数量关系的方法和应用时注意的问题。

教学难点:探究和总结分析数量关系的方法。

教材分析:本章包括用字母表示数、代数式、用代数式表示数量和数量关系、代数式的值;另外还包括对两个数量之间关系的初步认识。前一部分是理解和掌握的,对后一部分只要求学生初步感受。其中代数式是本章的重要内容。

教学方法:师生互动法、生生互动法。

教学用具:多媒体、课件。

课时安排:1课时。

教学环节 教学活动 学生活动 设计意图

进一步体验和探究用字母表示数的优越性进一步体验和探究用字母表示数的优越性 引导学生研究和讨论以下问题:我们用“a+b=b+a”表示加法交换律,比用“1+2=2+1;3.5+5.6=5.6+3.5;(-)+= + (-)…”表示加法交换律,好在哪里 (1)如何用字母表示出“三个连续的自然数”?如果不借助字母表示数,能把三个连续的自然数准确地写出来吗?(三个连续自然数表示为n,n+1,n+2,其中n是自然数)(2)两个数的和为28,用字母把这两个数表示出来,如果不用字母表示数,能把这两个数和它们的关系准确地表示出来吗?你能说出用字母表示数的优越性吗?(只有借助于用字母表示数,才能把一些数量规律及数量关系更简洁概括、更准确地表示出来。)教师总结:字母和代数式都可以表示数,因此,数的有关概念和运算规律也适用于代数式。 学生研究和讨论问题,找生试说。学生讨论、交流并找学生试说,加以理解。 创设恰当的问题情境,让学生通过对比、思考,真正感受到用字母表示数的优越性,增强符号感。适时归纳,给学生明确的指导。

探究和总结在用代数式表示实际问题中的数量关系时,应特别注意的问题 解答下列问题:小麦的产量为a,绿豆的产量是小麦产量的8%,绿豆的产量是多少?(8%·a)去年小麦的产量为a,今年小麦的产量比去年增加了8%,今年小麦的产量是多少?(a + 8%·a)今年小麦的产量为a,比去年增加了8%,去年小麦的产量是多少?()今年小麦的产量为a,去年的产量比今年少8%,今年的产量比去年增加的百分率是多少?(·100%)将实际问题中的数量及数量关系用代数式表示出来时,应注意哪些事项?在学生思考和讨论的基础上,教师帮助总结:Ⅰ、先要把问题中的数量关系搞清楚:(ⅰ)要求表示的是哪一个量?(ⅱ)用哪个或哪些量来表示?(ⅲ)通过怎样的运算来表示?Ⅱ、将实际问题中表示数量关系的词语,准确地转换为相应的运算。 学生独立解答问题,并对结果和思考过程和同学进行交流。在学生思考和讨论的基础上,教师帮助总结,学生理解并应用。 提高学生用代数式表示实际问题中数量和数量关系的能力,是靠学生看书,对规律的认识和运用。这里的教学活动就是启发和帮助学生体会和总结这方面的规律。

探究和总结分析数量关系的方法 问题:在甲处劳动的有33人,在乙处劳动的有25人,现在又有26人来支援,其中x人去甲处,剩下的去乙处。这时甲处比乙处多多少人?在学生分析、交流的基础上,师生共同得出“列表分析法”:甲处乙处原有人数3325来支援的人数x26-x现有人数33+x25+(26-x)现在甲处比乙处多的人数:33+x-[25+(26-x)]总结:可用列表法帮助分析问题中的数量关系。问题:观察下列各式:=(-),=(-),=(-)……按此规律,写出第n个等式。第一,观察等式中的数是如何随序数变化而变化的:第1 个等式→1,3;第2 个等式→3,5;第3 个等式→5,7;……第二,将这些变化着的数,用序数表示出来:第1 个等式→1=21-1,3=21+1第2 个等式→3=22-1,5=22+1第3个等式→5=23-1,7=23+1第三,归纳:第n个等式→2n-1,2n+1。得第n个等式:=(-) 学生分析、交流,在教师的指导下列出表格加以分析。 掌握较多的分析数量关系的方法,不仅有助于将实际问题中的数量关系数学化——用代数式表示,而且促进着分析问题和解决问题能力的提高,教学中应帮助学生多掌握这一类的方法。

进一步理解和掌握代数式求值 当(1)a=-1,b=3;(2)a=10,b=-时,求代数式a+2ab-b的值,在(1)、(2)两种求值过程中,所进行的运算程序完全一样吗?((1)代数式的值为-8;(2)代数式的值为90)引导学生体会到:代数式实际上表示的是一个确定的运算程序。 学生解答。 通过对代数式求值过程的探究,感悟列代数式是一个运算程序。

课堂总结 在以上教学活动的基础上,再引出本章的知识结构图,并对知识间的关联加以阐述。 对本章知识有了更全面和深入的认识之后,再把它们和知识结构图结合起来。

课堂反馈 完成本章复习题。(分三组复习题,分层要求学生完成)。教师有针对性的讲评。 学生按要求独立完成。 学以至用,适时巩固。

板书设计:

回顾与反思

教学反思:

教学过程中,应重点指导学生如何根据实际问题中的数量关系列出所要求的代数式及列代数式时应注意的问题。教师要注意方法指导,并针对学生出现的典型问题进行强化训练。

用字母表示数

代数式

代数式的值

列代数式

对两个数量之间关系的初步认识

图像

列表表

PAGE

同课章节目录

- 第一章 有理数

- 1.1 正数和负数

- 1.2 数轴

- 1.3 绝对值与相反数

- 1.4 有理数的大小

- 1.5 有理数的加法

- 1.6 有理数的减法

- 1.7 有理数的加减混合运算

- 1.8 有理数的乘法

- 1.9 有理数的除法

- 1.10 有理数的乘方

- 1.11 有理数的混合运算

- 1.12 计算器的使用

- 第二章 几何图形的初步认识

- 2.1 从生活中认识几何图形

- 2.2 点和线

- 2.3 线段长短的比较

- 2.4 线段的和与差

- 2.5 角以及角的度量

- 2.6 角的大小

- 2.7 角的和与差

- 2.8 平面图形的旋转

- 第三章 代数式

- 3.1 用字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 代数式的值

- 第四章 整式的加减

- 4.1 整式

- 4.2 合并同类项

- 4.3 去括号

- 4.4 整式的加减

- 第五章 一元一次方程

- 5.1一元一次方程

- 5.2 等式的基本性质

- 5.3 解一元一次方程

- 5.4 一元一次方程的应用