云南省长水教育集团2023-2024学年高二下学期期中考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省长水教育集团2023-2024学年高二下学期期中考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-18 09:28:03 | ||

图片预览

文档简介

云南省长水教育集团2023-2024学年高二下学期期中考试

语文试题

本试卷满分150分,考试用时150分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

稻米根据其淀粉含量可分为粘稻与糯稻两类。糯稻具有重要的经济价值,能够体现世界各民族交往交流交融的过程与内涵。

人们根据四季代序和作物生长的自然节律与特性,形成一定的耕作方式、组织形式、合作关系,以保证粮食的收成,其中凝结着人与自然、人与人、人与社会协作共处之道。以此为基础,南方一些民族逐渐构建起与糯相关的文化事项,涉及物质、制度、精神等层面。在南方部分民族深层次的文化意涵与精神气质中,都可以找到糯的身影与烙印。

数千年前起源于中国长江中下游的栽培稻,随着人群的迁徙与流动,逐渐向周边国家和地区传播。栽培稻大约在公元前350年经过朝鲜半岛或从长江下游渡海传入日本九州,之后又传入日本其他地区,逐渐取代了传统的采集—狩猎生计,形成了日本的稻作经济和稻作文化。有学者认为,最早传入日本的水稻为“赤米”,即糯稻。糯米至今在日本仍处于祭祀米的地位,过年时以糯米制作的镜饼,是专门祭祀神灵的物品。

在公元前10世纪前后,稻作农业经由淮河流域、山东半岛传入朝鲜半岛,并逐渐发展为当地人主要的生计方式。尽管目前朝鲜半岛的居民不以糯米为主食,但以糯米为原料制作的食物十分常见,如年糕、糯米鸡、汤团等。年糕在朝鲜和韩国人的年节、民俗生活、祭祀活动及社交礼仪中具有特殊意义,形成了极具特色的“年糕文化”。

大约在公元前4000多年前,现东南亚一些地区开始出现水稻种植,越南北部的红河流域下游、泰国东北部地区都发现了稻作农业的考古遗存。随着中国古代百越族群和苗蛮族群的南迁,糯稻种植逐渐广布于中国华南、西南地区,并进入东南亚,成为许多地区栽种的主要稻作品种。老挝的糯稻产量占其粮食总产量的85%,是世界上唯一以糯稻为主粮的国家。在越南等地,糯米食品不仅是日常生活中的常见物,也是年节和祭祀的主要物品。

起源于中国的栽培稻,在许多流入地逐渐演变成为地方品种,当地人在此基础上还不断培育出新的品种。一些品种反向传入中国,增加了糯稻的多样性。如清代北京西郊玉泉山脚下的御稻田,曾种植过顺治年间来自朝鲜的糯性香稻;又如1968年,我国从日本引进“农林儒135号”,改名为“京引15”,在苏南、浙江一带推广。

可见,“糯稻文化圈”涵盖了今天东亚和东南亚地区的许多民族,他们虽然各自生活在不同国家,有自己的社会文化体系,但在历史长河中交往、交流,相互借鉴,求同存异,和而不同,共享诸多文化元素和价值理念。

(摘编自杨筑慧《糯:民族社会文化构建与文明交流互鉴之视窗》)

材料二:

黔、桂、湘、渝毗邻地区“糯稻文化圈”有许多特征,其中最具特色的就是“人一稻鱼鸭—田”复合生计系统。它由人、稻、鱼、鸭、田5个要素组成。

“人”主要指百越民族后裔的7个民族以及苗、瑶民族。经过千百年的相互适应和演化,“人”的生理器官与糯米的黏性达到了一种高度适应。比如,“糯稻文化圈”以外的人,连续吃上两三顿糯米饭后,就会引起肠胃不适及其他症状,但“糯稻文化圈”内的人却不会有这种反应。

随着人口的增加,“糯稻文化圈”内的人们为解决生存问题,只能开山造田;但原有糯稻品种又不能马上适应新的生长环境,只有通过不断地人工选育和试种,让选出的糯稻品种与新环境达到一个最佳的相互适应状态,这样一个新的生态型品种就诞生了。选育出来的这些新品种还要适应鸭子和鱼儿的生存,矮秆水稻鸭子容易“偷吃”到谷穗,鱼儿长大后,需要较深的水域才能健康成长。

百越先民从事“饭稻羹鱼”的生活,养鱼是为了吃鱼方便。鲤鱼是世界上最早被养殖的鱼类,《诗经》中就记载有周文王凿池养鲤的事情。鲤鱼属于底栖(水的下层)杂食性鱼类,荤素兼食,常拱泥摄食。人们就利用鲤鱼的这些特点,使其与水稻一起生长,为稻田松土、吃掉一些不利于水稻生长的杂草和水生动物。除此之外,鲤鱼的粪便还可以肥田。苗民耕种的都是山高路远的梯田,制肥和运肥是一件很费力的事情,鲤鱼与水稻的生长期基本一致,不但能为苗民解决肥料问题,还能获得大量的鲤鱼。

在稻田中放养鸭子可能要迟于养鱼。不过,至少在北魏时期,人们就已经认识到鸭子具有杂食性的特点。鸭子吃的虫类比鱼类更广,能吃掉寄生在秧苗上的各类害虫。但要注意放养鸭子的时间点,只有等秧苗返青①后,才能把雏鸭放入稻田,然后鸭子、鱼儿与糯稻一起“成长”。

由于“糯稻文化圈”的地理位置处于云贵高原与湖南、广西丘陵的过渡地带,居民多傍山为田。“山高林密,土质较厚”,是开垦高山梯田的必要条件。为了保证水源不枯竭,农民一般不会把梯田周围的森林砍掉。即使某一高山适合全部开垦成梯田,农民也会保留梯田上方的森林。梯田刚开垦出来是不能种水稻的,因为土壤肥力不够,收获太薄,因此,新的梯田一般要养一两年鲤鱼成为熟田后才种水稻。

(摘编自杨成《农业文化遗产的结构特点与历史渊源》)

【注】①返青:指植物的幼苗移栽或越冬后,由黄色变为绿色,并恢复生长的一段时间。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.中国古代南方一些民族在种植糯稻的过程中构建起一系列与糯相关的文化事项,形成自己的民族精神和文化。

B.糯稻通过不同途径由中国向外传播,逐渐成为东亚及东南亚地区的重要农作物。在越南等地,糯米食品是年节和祭祀的主要物品。

C.中国引进外国许多优良的糯稻品种,并在苏浙一带推广种植,解决了我国糯稻长期以来品种单一的问题。

D.“饭稻羹鱼”这种传统的生活模式,不仅有助于解决吃鱼问题,还能利用鱼与水稻的关系,解决部分虫害及肥料等问题。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.糯稻不仅是东亚及东南亚各民族文化的物质基础,也是这些民族的文化相互交流、借鉴的物质载体。

B.“糯稻文化圈”的人因生理的特殊性对糯米的黏性天然适应,他们如果到老挝旅游,就不会不适应当地饮食。

C.鸭子和鲤鱼均具有杂食性特点,但鸭子的放养时间比鲤鱼的放养时间晚,这是因为鸭子吃的虫类比鱼类更广。

D.“山高林密,土质较厚”之地适合开垦为梯田,与土层厚才能长出密林,而密林能为梯田提供水源密切相关。

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一第一段介绍了稻米的类别,引出“糯稻”这一概念,在此基础上提出中心论点。

B.材料一列举出许多明确的时间节点,以此来清晰地呈现栽培稻的传播、演化过程。

C.材料二只论述了人、稻、鱼、鸭、田5个要素的内涵,缺少对它们相互之间关系的论述。

D.两则材料论证语言都较为通俗平易,但材料二比材料一更生动,如“偷吃”“成长”等。

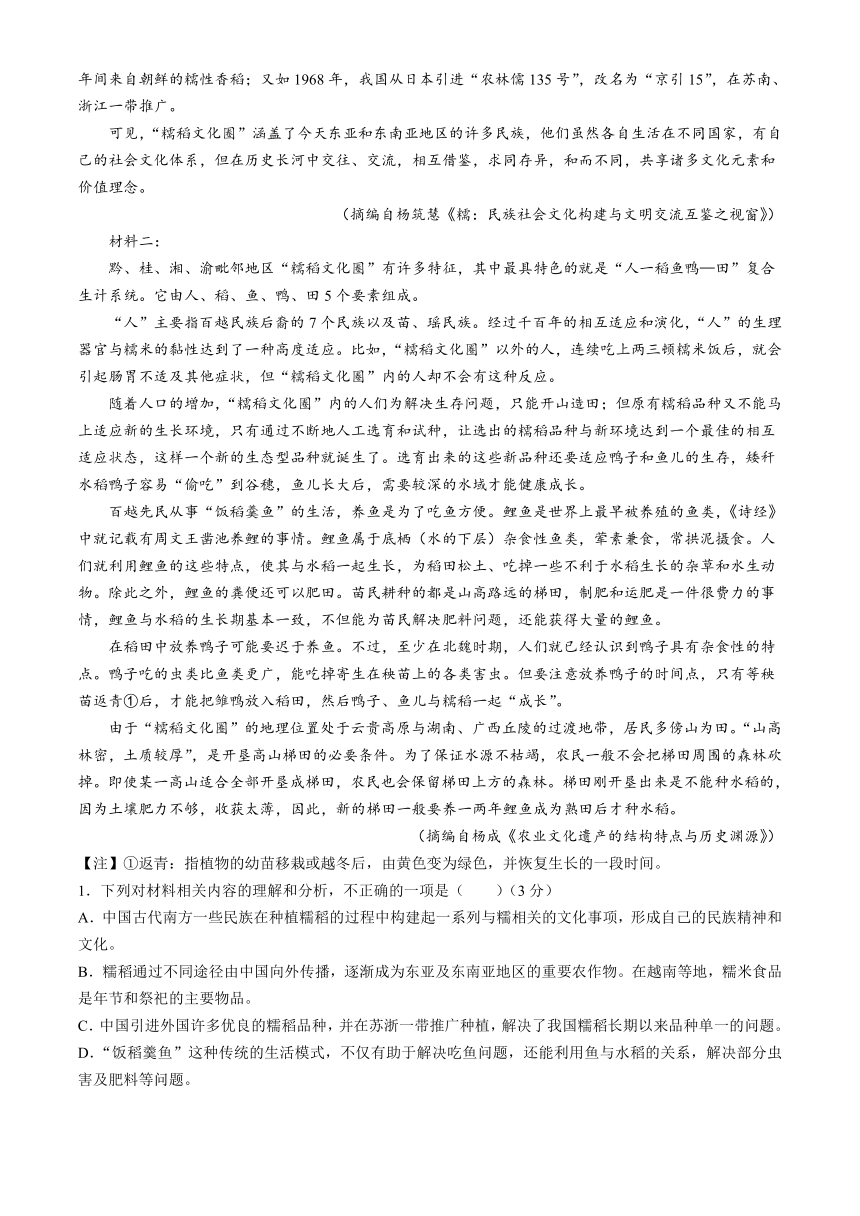

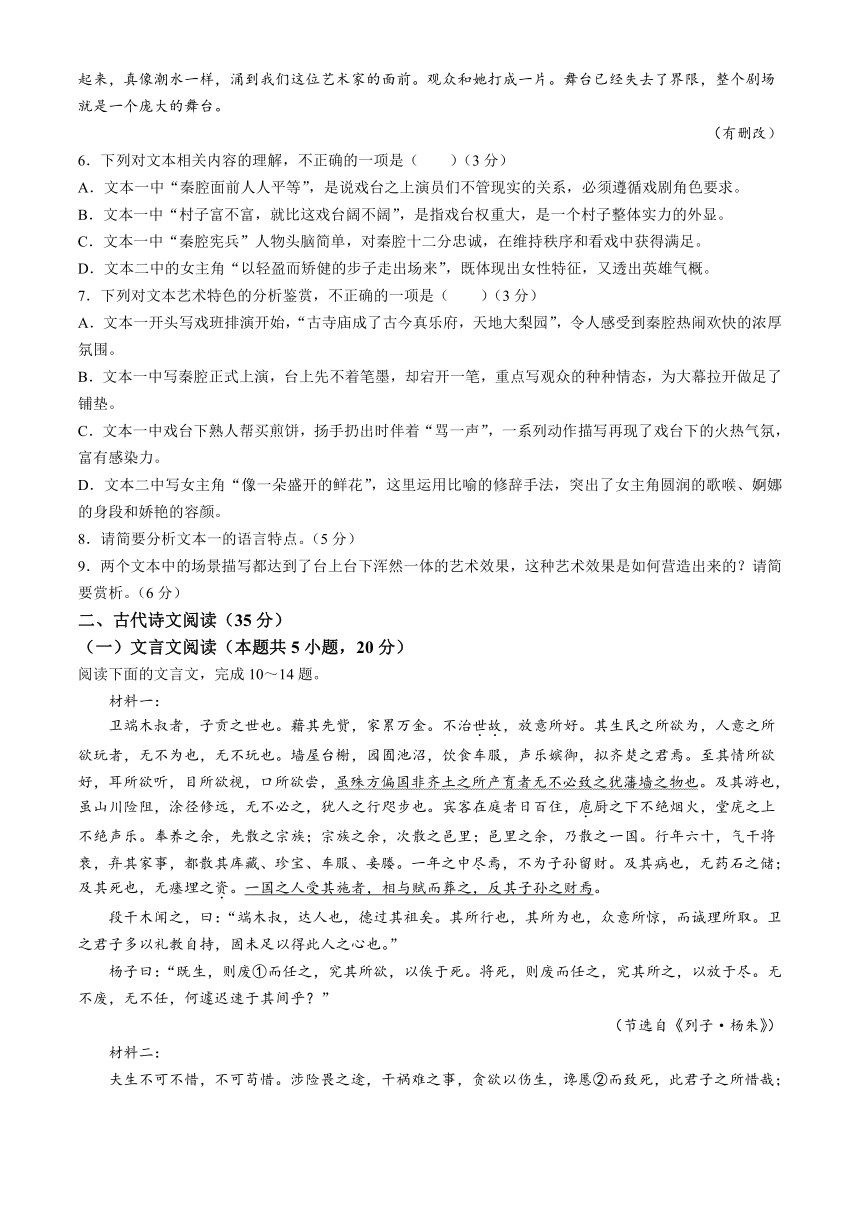

4.根据材料二的相关内容,对下列图示解读不恰当的一项是( )(3分)

A.人、稻、鱼、鸭、田5个组成要素相辅相成,协同进步,形成一个完整的生物链。

B.人居于系统的核心,负责水田的开垦与维护、鱼鸭的收放、糯稻的种植及收割。

C.水田是系统的环境基础,森林及不利于水稻生长的生物都是其不可或缺的要素。

D.鱼和鸭既可清除虫害与杂草,也可为水田提供肥料,但在系统中仅起环境支撑作用。

5.材料一和材料二中均提及“糯稻文化圈”,二者的侧重点有什么不同?请结合材料谈谈你的认识。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,17分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

文本一:

秦腔(节选)

贾平凹

每到农闲的夜里,村里就常听到几声锣响:戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。导演是老一辈演员,享有绝对权威;演员是一家几口,夫妻同台,父子同台,公公儿媳也同台。按秦川的风俗:父和子不能不有其序,爷和孙却可以无道,弟与哥嫂可以嬉闹无常,兄与弟媳则无正事不能多言。但是,一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将,子可以将老父绳绑索捆。寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,什么时候都有观众,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子……庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆,在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

一出戏排成了,一人传出,全村振奋,扳着指头盼那上演日期。一年十二个月,正月元宵日,二月龙抬头,三月三,四月四,五月五日过端午,六月六日晒丝绸,七月过半,八月中秋,九月初九,十月一日,再是那腊月五豆,腊八,二十三……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资积款,买上好的木石,请高明的工匠来修筑。村子富不富,就比这戏台阔不阔。一演出,半下午人就扛凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的、卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷,油茶,麻花,烧鸡,煎饼,长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打,大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:开演呀,场子都满了!幕布放下,只说就要出场了,却又叮叮咣咣不停。台下就乱了,后边的喊前边的坐下,前边的喊后边的为什么不说最前边的立着;场外的大声叫着亲朋子女名字,问有坐处没有,场内的锐声回应快进来;有要吃煎饼的喊熟人去买一个,熟人买了站在场外一扬手,出口骂了一声隔人头甩去,不偏不倚目标正好;左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰,一个说:狗年快完了,你还叫啥哩?一个说:猪年还没到,你便拱开了!言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声,哭声一片;有拼命挤将出来的,一出来方觉世界偌大,身体胖肿,但差不多却光了脚,乱了头发。大幕又一挑,站出戏班头儿,大声叫喊要维持秩序;立即就跳出一个两个所谓“二杆子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了树条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵。宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

(有删改)

文本二:

看戏(节选)

叶君健

舞台上的幕布分开了,音乐奏起来了,演员们踩着音乐的拍子,以庄重而有节奏的步伐走到脚灯前面来了。灯光射在他们五颜六色的丝绣和头饰上,激起一片金碧辉煌的彩霞。这个迷蒙的海上顿时出现了一座楼。那里面有歌,也有舞;有悲欢,也有离合;有忠诚,也有奸谗;有决心,也有疑惧;有大公的牺牲精神,也有自私的个人打算。但主导这一切的却是一片忠心耿耿、为国为民的热情。这种热情集中地、具体地在穆桂英身上表现了出来。

当这个女主角以轻盈而矫健的步子走出场来的时候,这个平静的海面陡然膨胀起来了,它上面卷起了一阵暴风雨,观众像触了电似的对这位女英雄报以雷鸣般的掌声。她开始唱了。她圆润的歌喉在夜空中颤动,听起来似乎辽远而又逼近,似乎柔和而又铿锵。歌词像珠子似的从她的一笑一颦中,从她的优雅的“水袖”中,从她的婀娜的身段中,一粒一粒地滚下来,滴在地上,溅到空中,落进每一个人的心里,引起一片深远的回音。这回音听不见,但是它却淹没了刚才涌起的那一股狂暴的掌声。

观众像着了魔一样,忽然变得鸦雀无声。人们看得入了神。他们的思想感情和舞台上女主角的思想感情交融在一起。随着剧情的发展,女主角的歌舞渐渐进入高潮。观众的情感也渐渐进入高潮。潮在涨。没有谁能控制住它。这个一度平静下来的人海又忽然膨胀起来。戏就在这时候要到达顶点。我们的女主角也就在这时候像一朵盛开的鲜花,观众想要把这朵鲜花捧在手里,不让它消逝。他们都不约而同地从座位上起来,真像潮水一样,涌到我们这位艺术家的面前。观众和她打成一片。舞台已经失去了界限,整个剧场就是一个庞大的舞台。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.文本一中“秦腔面前人人平等”,是说戏台之上演员们不管现实的关系,必须遵循戏剧角色要求。

B.文本一中“村子富不富,就比这戏台阔不阔”,是指戏台权重大,是一个村子整体实力的外显。

C.文本一中“秦腔宪兵”人物头脑简单,对秦腔十二分忠诚,在维持秩序和看戏中获得满足。

D.文本二中的女主角“以轻盈而矫健的步子走出场来”,既体现出女性特征,又透出英雄气概。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文本一开头写戏班排演开始,“古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园”,令人感受到秦腔热闹欢快的浓厚氛围。

B.文本一中写秦腔正式上演,台上先不着笔墨,却宕开一笔,重点写观众的种种情态,为大幕拉开做足了铺垫。

C.文本一中戏台下熟人帮买煎饼,扬手扔出时伴着“骂一声”,一系列动作描写再现了戏台下的火热气氛,富有感染力。

D.文本二中写女主角“像一朵盛开的鲜花”,这里运用比喻的修辞手法,突出了女主角圆润的歌喉、婀娜的身段和娇艳的容颜。

8.请简要分析文本一的语言特点。(5分)

9.两个文本中的场景描写都达到了台上台下浑然一体的艺术效果,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

卫端木叔者,子贡之世也。藉其先赀,家累万金。不治世故,放意所好。其生民之所欲为,人意之所欲玩者,无不为也,无不玩也。墙屋台榭,园囿池沼,饮食车服,声乐嫔御,拟齐楚之君焉。至其情所欲好,耳所欲听,目所欲视,口所欲尝,虽殊方偏国非齐土之所产育者无不必致之犹藩墙之物也。及其游也,虽山川险阻,涂径修远,无不必之,犹人之行咫步也。宾客在庭者日百住,庖厨之下不绝烟火,堂庑之上不绝声乐。奉养之余,先散之宗族;宗族之余,次散之邑里;邑里之余,乃散之一国。行年六十,气干将衰,弃其家事,都散其库藏、珍宝、车服、妾媵。一年之中尽焉,不为子孙留财。及其病也,无药石之储;及其死也,无瘗埋之资。一国之人受其施者,相与赋而葬之,反其子孙之财焉。

段干木闻之,曰:“端木叔,达人也,德过其祖矣。其所行也,其所为也,众意所惊,而诚理所取。卫之君子多以礼教自持,固未足以得此人之心也。”

杨子曰:“既生,则废①而任之,究其所欲,以俟于死。将死,则废而任之,究其所之,以放于尽。无不废,无不任,何遽迟速于其间乎?”

(节选自《列子·杨朱》)

材料二:

夫生不可不惜,不可苟惜。涉险畏之途,干祸难之事,贪欲以伤生,谗慝②而致死,此君子之所惜哉;行诚孝而见贼,履仁义而得罪,丧身以全家,泯躯而济国,君子不咎也。自乱离已来,吾见名臣贤士,临难求生,终为不救,徒取窘辱,令人愤懑。侯景之乱,王公将相,多被戮辱,妃主姬妾,略无全者。唯吴郡太守张嵊,建义不捷,为贼所害,辞色不挠;及鄱阳王世子谢夫人,登屋诟怒,见射而毙。夫人,谢遵女也。何贤智操行若此之难?婢妾引决若此之易?悲夫!

(节选自《颜氏家训·养生》)

【注】①废:搁置,此处可理解为“听任”。②谗慝:为奸作恶。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

虽殊A方B偏国C非齐D土之所产E育者F无不必G致之H犹藩墙之物也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.世故,意为生计,与“老于世故”“人情世故”中的“世故”意思不同。

B.庖,意为厨房,与《项脊轩志》中“客逾庖而宴”中的“庖”意思相同。

C.资,意为钱财,与《归去来兮辞》中“生生所资”的“资”意思不相同。

D.临,意为临近,与《石钟山记》中“郦元以为下临深潭”的“临”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.端木叔家财万贯,锦衣玉食,奉养宾客数以百计,每日声乐不绝;后逐步遣散宾客以及家中婢妾,并在一年之内散尽家财,最终无安葬之资。

B.段干木高度评价端木叔的德行,认为其行为虽然惊世骇俗,但是符合情理,而卫国君子多以礼教自持,自然难以理解其放诞行为背后的深意。

C.颜之推认为应当爱惜生命,但要选择正当的手段,不能因满足欲望、为奸作恶而遭致死亡,但可以为忠孝仁义、全家济国而献出自己的生命。

D.乱世中,许多名臣贤士苟且求生却遭受侮辱,而吴郡太守张嵊和世子夫人皆为义而死,保持了气节,颜之推借两者鲜明的对比阐明了生死观。

13.请把材料中画横线的句子及教材中的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)一国之人受其施者,相与赋而葬之,反其子孙之财焉。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀。

14.以上两则材料以及王羲之的《兰亭集序》都表达了对待生死的态度,但各有侧重,请简要概括。(3分)

人物 对待生死的态度

杨朱 ①

颜之推 强调生与义之间的关系,认为应当舍生取义。

王羲之 ②

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

泉城田舍

苏辙

泉城欲治麦禾困,五亩邻家肯见分。

莫问三吴朱处士,似胜吾乡杨子云①。

阴晴卒岁关忧喜,丰约终身看逸勤。

家世本来耕且养,诸孙不用耻锄耘。

【注】①朱处士、杨子云都是古代有名的隐士。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.诗人想要在泉城买块地建囷,刚好邻居家愿意出让,诗人的惊喜之情溢于言表。

B.诗人非常享受这样的田园生活,觉得胜过“杨子云”,就更别提“朱处士”了。

C.诗人回顾世代耕作的家世背景,教育子孙要勤于农事,表达对农耕生活的肯定。

D.诗人运用真实的自然景物描写表达情感,使整首诗既具有画面感,又富有哲理。

16.颈联表明了诗人怎样的人生态度?请结合诗歌内容分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)为了打消晋武帝可能有的猜忌,李密在《陈情表》一文中表明自己很想官职显达的两句是“______________,______________”。

(2)有一位老师,将自己的书房命名为“容安斋”,他在分享自己取名的来历时说,他化用了陶渊明《归去来兮辞》中的“______________,______________”两句。

(3)对于“生与死”这一话题,不同的人可能会有不同的看法,有人认为“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,还有人认为“______________,______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

从一大早就下起雨来。下雨,本来不是什么稀罕事儿,但这是春雨,俗话说,“春雨贵如油”,其珍贵就可想而知了。

我静静地坐在那里,听着头顶上的雨滴声,(①)我心里感到无量的喜悦,仿佛吸了醍醐,饮了仙露,大有 A 之感了。这声音时慢时急,时高时低,时响时沉,时断时续,有时如金声玉振,有时如黄钟大吕,有时如大珠小珠落玉盘,有时如红珊白瑚沉海里,有时如弹素琴,有时如舞霹雳,有时如百鸟争鸣,有时如兔起鹘落。我 B ,不能自已,心花怒放,风生笔底。(②)死文字仿佛活了起来,我也仿佛又溢满了青春活力。(③)我平生很少有这样的精神境界,更难为外人道也。

我坐在这长宽不过几尺的阳台上,听着头顶上的雨声,不禁 C 。我想象飞往雨过的天际,在大大小小高高低低,有的方正、有的歪斜的麦田里,每一个叶片都仿佛张开了小嘴,尽情地吮吸着甜甜的雨滴,本来有点黄萎的,现在变青了;本来是青的,现在更青了。宇宙间凭空添了一片温馨,一片祥和。(④)我的心又收了回来,收回到了燕园,收回到了我楼旁的小山上,收回到了门前的荷塘内。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.下列句子中的“什么”与文中加点的“什么”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.甭说什么客气话了,有事儿就直说吧。

B.什么晒一天,晒三天也晒不干。

C.只要认真学,什么都能学会。

D.你什么时候去,我也什么时候去。

20.“此时有声胜无声。”这句话出现的位置,最恰当的一处是( )(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

短视频的最主要特征在于耗时短,但观看者在刷短视频的时候, ① 。这是因为,刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感使观看者总想着再看看有没有更好看的内容,于是不知不觉花费的时间就长了。事后回想过去几个小时收获了什么,又回想不起来。这时,观看者可能会后悔熬夜伤身,后悔耗费时间蹉跎斗志,甚至会增添空虚感,但如果再有碎片化时间,又刷起了短视频。

之所以 ② ,主要是因为观看者太想快速获取信息和刺激了,而不愿意把时间花费在缓慢等待、耐心品味的过程中。在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住“冷板凳”。不少观看者已习惯于马上获得刺激,而难以 ③ ,甚至在工作的过程中经常去刷一刷短视频,寻找一点短暂的快乐。如今,保持专注已成为人们稀缺的品质之一。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切.逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.简述这两段文字的主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达准确流畅,不超过50个字。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

德国人做日常菜,常备小型磅秤,配菜、配料逐一过磅,力求精准,如同实验。中国人下厨,配菜、配料全凭信手拈来,“少许”即可,用量模糊,味道独特,难以效仿。精准和模糊既各有其妙,又兼济并存。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二年级 语文答案

1.C【解析】根据材料一第六段,在苏南、浙江一带推广的是“农林儒135号”,并非“许多”;“解决了我国糯稻长期以来品种单一的问题”错,原文只说“增加了糯稻的多样性”,并不能反推“我国糯稻长期以来品种单一”,更不能推出“解决了问题”这一结论。

2.D【解析】A.“东亚及东南亚各民族文化”扩大了范围,材料一最后一段是“‘糯稻文化圈’涵盖了今天东亚和东南亚地区的许多民族”。B.“因生理的特殊性对糯米的黏性天然适应”曲解文意;“当地饮食”扩大范围。C.强加因果;且材料二第五段是“在稻田中放养鸭子可能要迟于养鱼”,选项将或然变成必然。

3.C【解析】“缺少对它们相互之间关系的论述”错,材料二主体部分虽然按要素分别进行论述,但每个要素的论述中都包含本要素与其他要素的关系。

4.D【解析】“在系统中仅起环境支撑作用”有误,鱼、鸭也属于附属产品,具有经济价值。

5.①材料一侧重于从人文的角度,阐述“糯稻文化圈”的形成及对文化的影响。②材料二侧重于从生态特征的角度,阐述其生态系统的要素及其关系。(每点3分,意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

6.C【解析】“在维持秩序和看戏中获得满足”错误,根据文本一中“虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜”可知,“秦腔宪兵”的满足感主要来自于维持秩序。

7.D【解析】“突出了女主角圆润的歌喉、婀娜的身段和娇艳的容颜”分析鉴赏有误,这个比喻是女主角整体上呈现给观众的美好形象,尤其是“圆润的歌喉”,更不能与“盛开的鲜花”构成比喻。

8.①语言丰富形象,情绪饱满张扬。如戏班排演前的介绍、上演前争抢看戏的观众,有声有色,画面感强。

②语言善于使用新颖、准确的动词。如写拥挤,“一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起”,感染力强。③语言密集,节奏紧凑。如多处使用短句、反复等手法,“一声唱腔一声咳嗽”“喊声,骂声,哭声一片”,十二个月的列举等。④语言体现地域特色,质朴有力。如描写小吃摊、穿插的对话等都具有浓郁的地域文化蕴味。(每点2分,答出其中任意三点、意思对即可得5分。每点指出语言特点1分,分析1分。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

9.①文本一中将演员和观众交错来写,是演员也是家人,是观众也是乡亲,排演时、上台前演员与观众交相呼应。②文本一中将演员和观众放在具体生活中来写,夏虫、火堆、地上的孩子,演员上场前热闹不息的场面,都写出秦腔是生活的一部分。③文本二中主要正面描写演员的外貌、神态、动作、声音等,使用比喻、排比等修辞刻画表演艺术的高超和对观众的巨大感染力,同时以观众来烘托舞台表演。(每点2分。第①②点中“将演员和观众交错来写”“将演员和观众放在具体生活中来写”各1分,相应赏析1分。第③点中“正面描写”“烘托”各1分,需要有相应赏析)(如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

10.CFH(每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分)

【解析】句意:即使远在异域他国,并非齐国的土地所生产培育的东西,也都一定要弄来,就好像是自己围墙里的东西一般。

11.D【解析】A.正确。“世故”,生计/世俗人情。B.正确。两个“庖”都是“厨房”之意。C.正确。“资”:钱财/凭借。D.“意为临近”“意思相同”错误。“临”,面对/靠近,临近。

12.A【解析】“后逐步遣散宾客以及家中婢妾”错,依据“奉养之余”“都散其库藏、珍宝、车服、妾媵”,可知杨朱没有遣散宾客,而是在奉养宾客之余,才散尽家财的。

13.(1)全国凡是受过他施舍的人,一齐出钱把他埋葬了,又把财产退还给了他的子孙。(“相与”“赋”“反”各1分,“人受其施者”定语后置句1分)

(2)抬头观望辽阔的宇宙,低头观察繁多的自然界万物,借以纵目观赏,开畅胸怀。(“所以”“游目骋怀”各1分,两个定语后置句各1分)

14.①对生死顺其自然,听之任之,不要担忧生命的长短。②把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。(答出一点得1分,答出两点得3分,意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

【参考译文】

材料一:

卫国的端木叔,是子贡的后代。靠他祖辈的财产,家中积聚万金之多。但他不经营家业,却纵情所好。只要是人们想做的,人们想玩的,他无不去做,无不去玩。他家墙屋台榭、园囿池沼、饮食车服、声乐嫔御,几乎可同齐、楚两国的君王相媲美了。至于他情意所喜好的,耳朵所要听的,眼睛所想看的,口中所想品尝的,即使远在异域他国,并非齐国的土地所生产培育的东西,也都一定要弄来,就好像是自己围墙里的东西一般。等到他外出游览时,尽管山川险阻,道路遥远,都一定要去,就像在咫尺之间散步一般。在他家里做客的四方来宾,每日数以百计,厨房灶下的烟火整天不熄灭,厅堂廊房里的声乐从不断绝。奉养门客之余,先把钱财施散给宗族;施散给宗族之余,再施散给乡里;施散给乡里之余,又施散给整个都城的百姓。他活到六十岁时,身体即将衰弱,便抛弃家事,把所有的库藏、珍宝、车服、妾媵统统施散出去。一年之内就散尽了,不给子孙留下一点儿财产。到他重病之际,没有买药求医的钱;到他去世之后,没有买棺埋葬的钱。全国凡是受过他施舍的人,一齐出钱把他埋葬了,又把财产退还给了他的子孙。

段干木听说这件事,说:“端木叔,真是个通达的人,德行超过了他的祖先。他所行的,他所为的,众人都感到惊骇,但确实是符合自然之理的。卫国的君子多以礼教来约束自己,当然是不足以理解端木叔的用心了。”

杨子说:“人既已活着,就听之任之,尽量满足自己的欲望,以等待死亡。将要死亡,也不要管那么多,顺其自然,什么时候死,由他去,直至命终。没有什么不可放弃的,没有什么不可放任的,为什么还要为生命的:长短而担心呢?”

材料二:

人的生命不可以不爱惜,也不可以无原则地吝惜。踏上那危险可怕的道路,做下那招灾蒙难的事情,贪图肉欲而损伤身体,遭受谗言而枉送性命,在这些事情上君子是爱惜他的生命的;如果是奉行忠孝而被诋毁,施行仁义而获罪责,舍身以保全家庭,捐躯以拯救祖国,那么,君子是不会抱怨的。自从乱离以来,我看见那些名臣贤士,临难求生,终未获救,白白地自取羞辱,真是令人愤懑。侯景之乱时,王公将相,大都受辱被杀,妃主姬妾,几乎没有得以保全的。只有吴郡太守张嵊,兴师讨贼没有能够取胜,被贼军杀害,当他兵败被俘之时,言辞神色毫无屈服的表现;还有鄱阳王世子谢夫人,登上房屋怒骂群贼,被箭射死。谢夫人,是谢遵的女儿。为什么那些贤德智慧的官绅们坚守操行是如此困难?而那些婢女妾妾自杀成仁却是如此容易?真是可悲啊!

15.D【解析】“真实的自然景物描写”“画面感”错,本诗重在叙事说理,兼有抒情,没有自然景物的描写,因此缺少画面感。

16.人生若要成功,终须勤劳进取,不能听天由命、靠人施舍。(3分)①颈联上句写天气决定农人忧喜,阐明靠天吃饭的道理;下句写勤懒决定收获丰约,阐明天道酬勤的道理。(2分)②诗人否定前者,肯定后者,写出了诗人对子孙后代的谆谆教诲。(1分)(意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

17.(1)本图宦达 不矜名节

(2)倚南窗以寄傲 审容膝之易安

(3)示例一:固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

示例二:人生自古谁无死 留取丹心照汗青

示例三:生当作人杰 死亦为鬼雄

(每句1分)

18.A.飘飘欲仙 B.浮想联翩 C.心驰神往

(每词1分,符合语境的成语均可)

19.A【解析】A.该项和原文“不是什么稀罕事儿”中的“什么”都是用在否定句中,处在名词前,可以删除,且意思不变,语气略显直率。B.表示不同意对方说的话。C.任指,用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。D.任指,两个“什么”前后照应,表示由前者决定后者。

20.A【解析】“此时有声胜无声”,默默无声却比有声更感人。①处前面说“我静静地坐在那里,听着头顶上的雨滴声”,“静静地”“雨滴声”语境对应“有声”“无声”。所以这句话应放在①处。

21.①却花费了很长时间 ②痴迷于短视频 ③长时间保持专注(每处2分,意思相近即可)

22.示例:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。(5分,要点齐全3分,转折关系恰当2分,意思相近即可)

23.【写作指导】

材料目标:聚焦于考生的理性思辨精神,关注考生在生活中运用辩证思维解决问题。引导考生理性对待生活、学习应有的态度问题,以求健康成长。关键句:“精准和模糊既各有其妙,又兼济并存”,此句.是在前两句的基础上导入到具体写作的过渡句,隐含了人们在面对生活、学习以及工作时的态度问题。

材料一共三句话。第一句话,材料中给定的情境是做日常菜,德国人以如同实验的方式做菜优势非常明显,好处是不至于翻车,只要严格按照配方来,总能达到一个还不错的水平。这个过程是可复制的。以之类比我们日常生活,我们总期待他人的成功经验可以用在自己身上,于是我们学习他人的经验、听他人分享的心得,这些无疑都是有用的甘霖

雨露,但这也有一个缺点,那就是复制让人们不再探索,缺乏创新。

第二句话,材料中给定的情境也是做日常菜,“中国人下厨,配菜、配料全凭信手拈来,‘少许’即可,用量模糊,味道独特,难以效仿”。由此可以看出,中国人做菜常凭个人感觉,因为过程不够精准,没有量化,所以结果存在很多的不确定性。但毋庸置疑,其好处在于独一无二,就算是同样的方子,每个人做出来的效果都是不一样的,人的个性能够被充分彰显出来,创新的意识也会随之而闪耀。

第三句话,“精准和模糊既各有其妙,又兼济并存”。这句话就是说“精准”和“模糊”都很好,两个都要,但考生一定要有这样一个意识,“精准”与“模糊”不是对立关系,不能只选一个,而且要给“要素”设定情境,在什么条件下“精准”,在什么条件下“模糊”。比如,对于天才,我们希望他们更多去“模糊”地尝试,尝试成功后,再用精准的语言表达出来,虽然如轮扁所说,最精华的部分不能全然囊括,但总让菜鸟有所仰望。对于平庸之辈,除精确地复刻天才外,也应该有更多自己的探索,你要相信,这个世界上每个人都是不一样的,没有复制出来的一样的“优秀”,每个人都应以“模糊”的方式去参悟世界,以铸就自己不一样的“优秀”。

综上所述,考生在写作时可以抓住“模糊”或“精准”之一行文,也可以两者兼而有之行文,关键是要带有思辨,让文章写得深刻。

参考立意:①既要“模糊”,更要“精准”;②追求精益求精,彰显大国风范;③带着“模糊”上路,创新即在眼前。

语文试题

本试卷满分150分,考试用时150分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

稻米根据其淀粉含量可分为粘稻与糯稻两类。糯稻具有重要的经济价值,能够体现世界各民族交往交流交融的过程与内涵。

人们根据四季代序和作物生长的自然节律与特性,形成一定的耕作方式、组织形式、合作关系,以保证粮食的收成,其中凝结着人与自然、人与人、人与社会协作共处之道。以此为基础,南方一些民族逐渐构建起与糯相关的文化事项,涉及物质、制度、精神等层面。在南方部分民族深层次的文化意涵与精神气质中,都可以找到糯的身影与烙印。

数千年前起源于中国长江中下游的栽培稻,随着人群的迁徙与流动,逐渐向周边国家和地区传播。栽培稻大约在公元前350年经过朝鲜半岛或从长江下游渡海传入日本九州,之后又传入日本其他地区,逐渐取代了传统的采集—狩猎生计,形成了日本的稻作经济和稻作文化。有学者认为,最早传入日本的水稻为“赤米”,即糯稻。糯米至今在日本仍处于祭祀米的地位,过年时以糯米制作的镜饼,是专门祭祀神灵的物品。

在公元前10世纪前后,稻作农业经由淮河流域、山东半岛传入朝鲜半岛,并逐渐发展为当地人主要的生计方式。尽管目前朝鲜半岛的居民不以糯米为主食,但以糯米为原料制作的食物十分常见,如年糕、糯米鸡、汤团等。年糕在朝鲜和韩国人的年节、民俗生活、祭祀活动及社交礼仪中具有特殊意义,形成了极具特色的“年糕文化”。

大约在公元前4000多年前,现东南亚一些地区开始出现水稻种植,越南北部的红河流域下游、泰国东北部地区都发现了稻作农业的考古遗存。随着中国古代百越族群和苗蛮族群的南迁,糯稻种植逐渐广布于中国华南、西南地区,并进入东南亚,成为许多地区栽种的主要稻作品种。老挝的糯稻产量占其粮食总产量的85%,是世界上唯一以糯稻为主粮的国家。在越南等地,糯米食品不仅是日常生活中的常见物,也是年节和祭祀的主要物品。

起源于中国的栽培稻,在许多流入地逐渐演变成为地方品种,当地人在此基础上还不断培育出新的品种。一些品种反向传入中国,增加了糯稻的多样性。如清代北京西郊玉泉山脚下的御稻田,曾种植过顺治年间来自朝鲜的糯性香稻;又如1968年,我国从日本引进“农林儒135号”,改名为“京引15”,在苏南、浙江一带推广。

可见,“糯稻文化圈”涵盖了今天东亚和东南亚地区的许多民族,他们虽然各自生活在不同国家,有自己的社会文化体系,但在历史长河中交往、交流,相互借鉴,求同存异,和而不同,共享诸多文化元素和价值理念。

(摘编自杨筑慧《糯:民族社会文化构建与文明交流互鉴之视窗》)

材料二:

黔、桂、湘、渝毗邻地区“糯稻文化圈”有许多特征,其中最具特色的就是“人一稻鱼鸭—田”复合生计系统。它由人、稻、鱼、鸭、田5个要素组成。

“人”主要指百越民族后裔的7个民族以及苗、瑶民族。经过千百年的相互适应和演化,“人”的生理器官与糯米的黏性达到了一种高度适应。比如,“糯稻文化圈”以外的人,连续吃上两三顿糯米饭后,就会引起肠胃不适及其他症状,但“糯稻文化圈”内的人却不会有这种反应。

随着人口的增加,“糯稻文化圈”内的人们为解决生存问题,只能开山造田;但原有糯稻品种又不能马上适应新的生长环境,只有通过不断地人工选育和试种,让选出的糯稻品种与新环境达到一个最佳的相互适应状态,这样一个新的生态型品种就诞生了。选育出来的这些新品种还要适应鸭子和鱼儿的生存,矮秆水稻鸭子容易“偷吃”到谷穗,鱼儿长大后,需要较深的水域才能健康成长。

百越先民从事“饭稻羹鱼”的生活,养鱼是为了吃鱼方便。鲤鱼是世界上最早被养殖的鱼类,《诗经》中就记载有周文王凿池养鲤的事情。鲤鱼属于底栖(水的下层)杂食性鱼类,荤素兼食,常拱泥摄食。人们就利用鲤鱼的这些特点,使其与水稻一起生长,为稻田松土、吃掉一些不利于水稻生长的杂草和水生动物。除此之外,鲤鱼的粪便还可以肥田。苗民耕种的都是山高路远的梯田,制肥和运肥是一件很费力的事情,鲤鱼与水稻的生长期基本一致,不但能为苗民解决肥料问题,还能获得大量的鲤鱼。

在稻田中放养鸭子可能要迟于养鱼。不过,至少在北魏时期,人们就已经认识到鸭子具有杂食性的特点。鸭子吃的虫类比鱼类更广,能吃掉寄生在秧苗上的各类害虫。但要注意放养鸭子的时间点,只有等秧苗返青①后,才能把雏鸭放入稻田,然后鸭子、鱼儿与糯稻一起“成长”。

由于“糯稻文化圈”的地理位置处于云贵高原与湖南、广西丘陵的过渡地带,居民多傍山为田。“山高林密,土质较厚”,是开垦高山梯田的必要条件。为了保证水源不枯竭,农民一般不会把梯田周围的森林砍掉。即使某一高山适合全部开垦成梯田,农民也会保留梯田上方的森林。梯田刚开垦出来是不能种水稻的,因为土壤肥力不够,收获太薄,因此,新的梯田一般要养一两年鲤鱼成为熟田后才种水稻。

(摘编自杨成《农业文化遗产的结构特点与历史渊源》)

【注】①返青:指植物的幼苗移栽或越冬后,由黄色变为绿色,并恢复生长的一段时间。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.中国古代南方一些民族在种植糯稻的过程中构建起一系列与糯相关的文化事项,形成自己的民族精神和文化。

B.糯稻通过不同途径由中国向外传播,逐渐成为东亚及东南亚地区的重要农作物。在越南等地,糯米食品是年节和祭祀的主要物品。

C.中国引进外国许多优良的糯稻品种,并在苏浙一带推广种植,解决了我国糯稻长期以来品种单一的问题。

D.“饭稻羹鱼”这种传统的生活模式,不仅有助于解决吃鱼问题,还能利用鱼与水稻的关系,解决部分虫害及肥料等问题。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A.糯稻不仅是东亚及东南亚各民族文化的物质基础,也是这些民族的文化相互交流、借鉴的物质载体。

B.“糯稻文化圈”的人因生理的特殊性对糯米的黏性天然适应,他们如果到老挝旅游,就不会不适应当地饮食。

C.鸭子和鲤鱼均具有杂食性特点,但鸭子的放养时间比鲤鱼的放养时间晚,这是因为鸭子吃的虫类比鱼类更广。

D.“山高林密,土质较厚”之地适合开垦为梯田,与土层厚才能长出密林,而密林能为梯田提供水源密切相关。

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一第一段介绍了稻米的类别,引出“糯稻”这一概念,在此基础上提出中心论点。

B.材料一列举出许多明确的时间节点,以此来清晰地呈现栽培稻的传播、演化过程。

C.材料二只论述了人、稻、鱼、鸭、田5个要素的内涵,缺少对它们相互之间关系的论述。

D.两则材料论证语言都较为通俗平易,但材料二比材料一更生动,如“偷吃”“成长”等。

4.根据材料二的相关内容,对下列图示解读不恰当的一项是( )(3分)

A.人、稻、鱼、鸭、田5个组成要素相辅相成,协同进步,形成一个完整的生物链。

B.人居于系统的核心,负责水田的开垦与维护、鱼鸭的收放、糯稻的种植及收割。

C.水田是系统的环境基础,森林及不利于水稻生长的生物都是其不可或缺的要素。

D.鱼和鸭既可清除虫害与杂草,也可为水田提供肥料,但在系统中仅起环境支撑作用。

5.材料一和材料二中均提及“糯稻文化圈”,二者的侧重点有什么不同?请结合材料谈谈你的认识。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,17分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

文本一:

秦腔(节选)

贾平凹

每到农闲的夜里,村里就常听到几声锣响:戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。导演是老一辈演员,享有绝对权威;演员是一家几口,夫妻同台,父子同台,公公儿媳也同台。按秦川的风俗:父和子不能不有其序,爷和孙却可以无道,弟与哥嫂可以嬉闹无常,兄与弟媳则无正事不能多言。但是,一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将,子可以将老父绳绑索捆。寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,什么时候都有观众,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子……庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆,在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

一出戏排成了,一人传出,全村振奋,扳着指头盼那上演日期。一年十二个月,正月元宵日,二月龙抬头,三月三,四月四,五月五日过端午,六月六日晒丝绸,七月过半,八月中秋,九月初九,十月一日,再是那腊月五豆,腊八,二十三……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资积款,买上好的木石,请高明的工匠来修筑。村子富不富,就比这戏台阔不阔。一演出,半下午人就扛凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的、卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷,油茶,麻花,烧鸡,煎饼,长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打,大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:开演呀,场子都满了!幕布放下,只说就要出场了,却又叮叮咣咣不停。台下就乱了,后边的喊前边的坐下,前边的喊后边的为什么不说最前边的立着;场外的大声叫着亲朋子女名字,问有坐处没有,场内的锐声回应快进来;有要吃煎饼的喊熟人去买一个,熟人买了站在场外一扬手,出口骂了一声隔人头甩去,不偏不倚目标正好;左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰,一个说:狗年快完了,你还叫啥哩?一个说:猪年还没到,你便拱开了!言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声,哭声一片;有拼命挤将出来的,一出来方觉世界偌大,身体胖肿,但差不多却光了脚,乱了头发。大幕又一挑,站出戏班头儿,大声叫喊要维持秩序;立即就跳出一个两个所谓“二杆子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了树条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵。宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

(有删改)

文本二:

看戏(节选)

叶君健

舞台上的幕布分开了,音乐奏起来了,演员们踩着音乐的拍子,以庄重而有节奏的步伐走到脚灯前面来了。灯光射在他们五颜六色的丝绣和头饰上,激起一片金碧辉煌的彩霞。这个迷蒙的海上顿时出现了一座楼。那里面有歌,也有舞;有悲欢,也有离合;有忠诚,也有奸谗;有决心,也有疑惧;有大公的牺牲精神,也有自私的个人打算。但主导这一切的却是一片忠心耿耿、为国为民的热情。这种热情集中地、具体地在穆桂英身上表现了出来。

当这个女主角以轻盈而矫健的步子走出场来的时候,这个平静的海面陡然膨胀起来了,它上面卷起了一阵暴风雨,观众像触了电似的对这位女英雄报以雷鸣般的掌声。她开始唱了。她圆润的歌喉在夜空中颤动,听起来似乎辽远而又逼近,似乎柔和而又铿锵。歌词像珠子似的从她的一笑一颦中,从她的优雅的“水袖”中,从她的婀娜的身段中,一粒一粒地滚下来,滴在地上,溅到空中,落进每一个人的心里,引起一片深远的回音。这回音听不见,但是它却淹没了刚才涌起的那一股狂暴的掌声。

观众像着了魔一样,忽然变得鸦雀无声。人们看得入了神。他们的思想感情和舞台上女主角的思想感情交融在一起。随着剧情的发展,女主角的歌舞渐渐进入高潮。观众的情感也渐渐进入高潮。潮在涨。没有谁能控制住它。这个一度平静下来的人海又忽然膨胀起来。戏就在这时候要到达顶点。我们的女主角也就在这时候像一朵盛开的鲜花,观众想要把这朵鲜花捧在手里,不让它消逝。他们都不约而同地从座位上起来,真像潮水一样,涌到我们这位艺术家的面前。观众和她打成一片。舞台已经失去了界限,整个剧场就是一个庞大的舞台。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.文本一中“秦腔面前人人平等”,是说戏台之上演员们不管现实的关系,必须遵循戏剧角色要求。

B.文本一中“村子富不富,就比这戏台阔不阔”,是指戏台权重大,是一个村子整体实力的外显。

C.文本一中“秦腔宪兵”人物头脑简单,对秦腔十二分忠诚,在维持秩序和看戏中获得满足。

D.文本二中的女主角“以轻盈而矫健的步子走出场来”,既体现出女性特征,又透出英雄气概。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文本一开头写戏班排演开始,“古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园”,令人感受到秦腔热闹欢快的浓厚氛围。

B.文本一中写秦腔正式上演,台上先不着笔墨,却宕开一笔,重点写观众的种种情态,为大幕拉开做足了铺垫。

C.文本一中戏台下熟人帮买煎饼,扬手扔出时伴着“骂一声”,一系列动作描写再现了戏台下的火热气氛,富有感染力。

D.文本二中写女主角“像一朵盛开的鲜花”,这里运用比喻的修辞手法,突出了女主角圆润的歌喉、婀娜的身段和娇艳的容颜。

8.请简要分析文本一的语言特点。(5分)

9.两个文本中的场景描写都达到了台上台下浑然一体的艺术效果,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

卫端木叔者,子贡之世也。藉其先赀,家累万金。不治世故,放意所好。其生民之所欲为,人意之所欲玩者,无不为也,无不玩也。墙屋台榭,园囿池沼,饮食车服,声乐嫔御,拟齐楚之君焉。至其情所欲好,耳所欲听,目所欲视,口所欲尝,虽殊方偏国非齐土之所产育者无不必致之犹藩墙之物也。及其游也,虽山川险阻,涂径修远,无不必之,犹人之行咫步也。宾客在庭者日百住,庖厨之下不绝烟火,堂庑之上不绝声乐。奉养之余,先散之宗族;宗族之余,次散之邑里;邑里之余,乃散之一国。行年六十,气干将衰,弃其家事,都散其库藏、珍宝、车服、妾媵。一年之中尽焉,不为子孙留财。及其病也,无药石之储;及其死也,无瘗埋之资。一国之人受其施者,相与赋而葬之,反其子孙之财焉。

段干木闻之,曰:“端木叔,达人也,德过其祖矣。其所行也,其所为也,众意所惊,而诚理所取。卫之君子多以礼教自持,固未足以得此人之心也。”

杨子曰:“既生,则废①而任之,究其所欲,以俟于死。将死,则废而任之,究其所之,以放于尽。无不废,无不任,何遽迟速于其间乎?”

(节选自《列子·杨朱》)

材料二:

夫生不可不惜,不可苟惜。涉险畏之途,干祸难之事,贪欲以伤生,谗慝②而致死,此君子之所惜哉;行诚孝而见贼,履仁义而得罪,丧身以全家,泯躯而济国,君子不咎也。自乱离已来,吾见名臣贤士,临难求生,终为不救,徒取窘辱,令人愤懑。侯景之乱,王公将相,多被戮辱,妃主姬妾,略无全者。唯吴郡太守张嵊,建义不捷,为贼所害,辞色不挠;及鄱阳王世子谢夫人,登屋诟怒,见射而毙。夫人,谢遵女也。何贤智操行若此之难?婢妾引决若此之易?悲夫!

(节选自《颜氏家训·养生》)

【注】①废:搁置,此处可理解为“听任”。②谗慝:为奸作恶。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

虽殊A方B偏国C非齐D土之所产E育者F无不必G致之H犹藩墙之物也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.世故,意为生计,与“老于世故”“人情世故”中的“世故”意思不同。

B.庖,意为厨房,与《项脊轩志》中“客逾庖而宴”中的“庖”意思相同。

C.资,意为钱财,与《归去来兮辞》中“生生所资”的“资”意思不相同。

D.临,意为临近,与《石钟山记》中“郦元以为下临深潭”的“临”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.端木叔家财万贯,锦衣玉食,奉养宾客数以百计,每日声乐不绝;后逐步遣散宾客以及家中婢妾,并在一年之内散尽家财,最终无安葬之资。

B.段干木高度评价端木叔的德行,认为其行为虽然惊世骇俗,但是符合情理,而卫国君子多以礼教自持,自然难以理解其放诞行为背后的深意。

C.颜之推认为应当爱惜生命,但要选择正当的手段,不能因满足欲望、为奸作恶而遭致死亡,但可以为忠孝仁义、全家济国而献出自己的生命。

D.乱世中,许多名臣贤士苟且求生却遭受侮辱,而吴郡太守张嵊和世子夫人皆为义而死,保持了气节,颜之推借两者鲜明的对比阐明了生死观。

13.请把材料中画横线的句子及教材中的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)一国之人受其施者,相与赋而葬之,反其子孙之财焉。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀。

14.以上两则材料以及王羲之的《兰亭集序》都表达了对待生死的态度,但各有侧重,请简要概括。(3分)

人物 对待生死的态度

杨朱 ①

颜之推 强调生与义之间的关系,认为应当舍生取义。

王羲之 ②

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

泉城田舍

苏辙

泉城欲治麦禾困,五亩邻家肯见分。

莫问三吴朱处士,似胜吾乡杨子云①。

阴晴卒岁关忧喜,丰约终身看逸勤。

家世本来耕且养,诸孙不用耻锄耘。

【注】①朱处士、杨子云都是古代有名的隐士。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.诗人想要在泉城买块地建囷,刚好邻居家愿意出让,诗人的惊喜之情溢于言表。

B.诗人非常享受这样的田园生活,觉得胜过“杨子云”,就更别提“朱处士”了。

C.诗人回顾世代耕作的家世背景,教育子孙要勤于农事,表达对农耕生活的肯定。

D.诗人运用真实的自然景物描写表达情感,使整首诗既具有画面感,又富有哲理。

16.颈联表明了诗人怎样的人生态度?请结合诗歌内容分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)为了打消晋武帝可能有的猜忌,李密在《陈情表》一文中表明自己很想官职显达的两句是“______________,______________”。

(2)有一位老师,将自己的书房命名为“容安斋”,他在分享自己取名的来历时说,他化用了陶渊明《归去来兮辞》中的“______________,______________”两句。

(3)对于“生与死”这一话题,不同的人可能会有不同的看法,有人认为“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,还有人认为“______________,______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

从一大早就下起雨来。下雨,本来不是什么稀罕事儿,但这是春雨,俗话说,“春雨贵如油”,其珍贵就可想而知了。

我静静地坐在那里,听着头顶上的雨滴声,(①)我心里感到无量的喜悦,仿佛吸了醍醐,饮了仙露,大有 A 之感了。这声音时慢时急,时高时低,时响时沉,时断时续,有时如金声玉振,有时如黄钟大吕,有时如大珠小珠落玉盘,有时如红珊白瑚沉海里,有时如弹素琴,有时如舞霹雳,有时如百鸟争鸣,有时如兔起鹘落。我 B ,不能自已,心花怒放,风生笔底。(②)死文字仿佛活了起来,我也仿佛又溢满了青春活力。(③)我平生很少有这样的精神境界,更难为外人道也。

我坐在这长宽不过几尺的阳台上,听着头顶上的雨声,不禁 C 。我想象飞往雨过的天际,在大大小小高高低低,有的方正、有的歪斜的麦田里,每一个叶片都仿佛张开了小嘴,尽情地吮吸着甜甜的雨滴,本来有点黄萎的,现在变青了;本来是青的,现在更青了。宇宙间凭空添了一片温馨,一片祥和。(④)我的心又收了回来,收回到了燕园,收回到了我楼旁的小山上,收回到了门前的荷塘内。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.下列句子中的“什么”与文中加点的“什么”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.甭说什么客气话了,有事儿就直说吧。

B.什么晒一天,晒三天也晒不干。

C.只要认真学,什么都能学会。

D.你什么时候去,我也什么时候去。

20.“此时有声胜无声。”这句话出现的位置,最恰当的一处是( )(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

短视频的最主要特征在于耗时短,但观看者在刷短视频的时候, ① 。这是因为,刷短视频易激起短暂的多巴胺分泌,由它引发的快感使观看者总想着再看看有没有更好看的内容,于是不知不觉花费的时间就长了。事后回想过去几个小时收获了什么,又回想不起来。这时,观看者可能会后悔熬夜伤身,后悔耗费时间蹉跎斗志,甚至会增添空虚感,但如果再有碎片化时间,又刷起了短视频。

之所以 ② ,主要是因为观看者太想快速获取信息和刺激了,而不愿意把时间花费在缓慢等待、耐心品味的过程中。在短视频的海洋中,观看者慢慢迷失了自己,整个人变得更加浮躁,更难以在一件事情上坐住“冷板凳”。不少观看者已习惯于马上获得刺激,而难以 ③ ,甚至在工作的过程中经常去刷一刷短视频,寻找一点短暂的快乐。如今,保持专注已成为人们稀缺的品质之一。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切.逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.简述这两段文字的主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达准确流畅,不超过50个字。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

德国人做日常菜,常备小型磅秤,配菜、配料逐一过磅,力求精准,如同实验。中国人下厨,配菜、配料全凭信手拈来,“少许”即可,用量模糊,味道独特,难以效仿。精准和模糊既各有其妙,又兼济并存。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二年级 语文答案

1.C【解析】根据材料一第六段,在苏南、浙江一带推广的是“农林儒135号”,并非“许多”;“解决了我国糯稻长期以来品种单一的问题”错,原文只说“增加了糯稻的多样性”,并不能反推“我国糯稻长期以来品种单一”,更不能推出“解决了问题”这一结论。

2.D【解析】A.“东亚及东南亚各民族文化”扩大了范围,材料一最后一段是“‘糯稻文化圈’涵盖了今天东亚和东南亚地区的许多民族”。B.“因生理的特殊性对糯米的黏性天然适应”曲解文意;“当地饮食”扩大范围。C.强加因果;且材料二第五段是“在稻田中放养鸭子可能要迟于养鱼”,选项将或然变成必然。

3.C【解析】“缺少对它们相互之间关系的论述”错,材料二主体部分虽然按要素分别进行论述,但每个要素的论述中都包含本要素与其他要素的关系。

4.D【解析】“在系统中仅起环境支撑作用”有误,鱼、鸭也属于附属产品,具有经济价值。

5.①材料一侧重于从人文的角度,阐述“糯稻文化圈”的形成及对文化的影响。②材料二侧重于从生态特征的角度,阐述其生态系统的要素及其关系。(每点3分,意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

6.C【解析】“在维持秩序和看戏中获得满足”错误,根据文本一中“虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜”可知,“秦腔宪兵”的满足感主要来自于维持秩序。

7.D【解析】“突出了女主角圆润的歌喉、婀娜的身段和娇艳的容颜”分析鉴赏有误,这个比喻是女主角整体上呈现给观众的美好形象,尤其是“圆润的歌喉”,更不能与“盛开的鲜花”构成比喻。

8.①语言丰富形象,情绪饱满张扬。如戏班排演前的介绍、上演前争抢看戏的观众,有声有色,画面感强。

②语言善于使用新颖、准确的动词。如写拥挤,“一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起”,感染力强。③语言密集,节奏紧凑。如多处使用短句、反复等手法,“一声唱腔一声咳嗽”“喊声,骂声,哭声一片”,十二个月的列举等。④语言体现地域特色,质朴有力。如描写小吃摊、穿插的对话等都具有浓郁的地域文化蕴味。(每点2分,答出其中任意三点、意思对即可得5分。每点指出语言特点1分,分析1分。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

9.①文本一中将演员和观众交错来写,是演员也是家人,是观众也是乡亲,排演时、上台前演员与观众交相呼应。②文本一中将演员和观众放在具体生活中来写,夏虫、火堆、地上的孩子,演员上场前热闹不息的场面,都写出秦腔是生活的一部分。③文本二中主要正面描写演员的外貌、神态、动作、声音等,使用比喻、排比等修辞刻画表演艺术的高超和对观众的巨大感染力,同时以观众来烘托舞台表演。(每点2分。第①②点中“将演员和观众交错来写”“将演员和观众放在具体生活中来写”各1分,相应赏析1分。第③点中“正面描写”“烘托”各1分,需要有相应赏析)(如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

10.CFH(每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分)

【解析】句意:即使远在异域他国,并非齐国的土地所生产培育的东西,也都一定要弄来,就好像是自己围墙里的东西一般。

11.D【解析】A.正确。“世故”,生计/世俗人情。B.正确。两个“庖”都是“厨房”之意。C.正确。“资”:钱财/凭借。D.“意为临近”“意思相同”错误。“临”,面对/靠近,临近。

12.A【解析】“后逐步遣散宾客以及家中婢妾”错,依据“奉养之余”“都散其库藏、珍宝、车服、妾媵”,可知杨朱没有遣散宾客,而是在奉养宾客之余,才散尽家财的。

13.(1)全国凡是受过他施舍的人,一齐出钱把他埋葬了,又把财产退还给了他的子孙。(“相与”“赋”“反”各1分,“人受其施者”定语后置句1分)

(2)抬头观望辽阔的宇宙,低头观察繁多的自然界万物,借以纵目观赏,开畅胸怀。(“所以”“游目骋怀”各1分,两个定语后置句各1分)

14.①对生死顺其自然,听之任之,不要担忧生命的长短。②把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。(答出一点得1分,答出两点得3分,意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

【参考译文】

材料一:

卫国的端木叔,是子贡的后代。靠他祖辈的财产,家中积聚万金之多。但他不经营家业,却纵情所好。只要是人们想做的,人们想玩的,他无不去做,无不去玩。他家墙屋台榭、园囿池沼、饮食车服、声乐嫔御,几乎可同齐、楚两国的君王相媲美了。至于他情意所喜好的,耳朵所要听的,眼睛所想看的,口中所想品尝的,即使远在异域他国,并非齐国的土地所生产培育的东西,也都一定要弄来,就好像是自己围墙里的东西一般。等到他外出游览时,尽管山川险阻,道路遥远,都一定要去,就像在咫尺之间散步一般。在他家里做客的四方来宾,每日数以百计,厨房灶下的烟火整天不熄灭,厅堂廊房里的声乐从不断绝。奉养门客之余,先把钱财施散给宗族;施散给宗族之余,再施散给乡里;施散给乡里之余,又施散给整个都城的百姓。他活到六十岁时,身体即将衰弱,便抛弃家事,把所有的库藏、珍宝、车服、妾媵统统施散出去。一年之内就散尽了,不给子孙留下一点儿财产。到他重病之际,没有买药求医的钱;到他去世之后,没有买棺埋葬的钱。全国凡是受过他施舍的人,一齐出钱把他埋葬了,又把财产退还给了他的子孙。

段干木听说这件事,说:“端木叔,真是个通达的人,德行超过了他的祖先。他所行的,他所为的,众人都感到惊骇,但确实是符合自然之理的。卫国的君子多以礼教来约束自己,当然是不足以理解端木叔的用心了。”

杨子说:“人既已活着,就听之任之,尽量满足自己的欲望,以等待死亡。将要死亡,也不要管那么多,顺其自然,什么时候死,由他去,直至命终。没有什么不可放弃的,没有什么不可放任的,为什么还要为生命的:长短而担心呢?”

材料二:

人的生命不可以不爱惜,也不可以无原则地吝惜。踏上那危险可怕的道路,做下那招灾蒙难的事情,贪图肉欲而损伤身体,遭受谗言而枉送性命,在这些事情上君子是爱惜他的生命的;如果是奉行忠孝而被诋毁,施行仁义而获罪责,舍身以保全家庭,捐躯以拯救祖国,那么,君子是不会抱怨的。自从乱离以来,我看见那些名臣贤士,临难求生,终未获救,白白地自取羞辱,真是令人愤懑。侯景之乱时,王公将相,大都受辱被杀,妃主姬妾,几乎没有得以保全的。只有吴郡太守张嵊,兴师讨贼没有能够取胜,被贼军杀害,当他兵败被俘之时,言辞神色毫无屈服的表现;还有鄱阳王世子谢夫人,登上房屋怒骂群贼,被箭射死。谢夫人,是谢遵的女儿。为什么那些贤德智慧的官绅们坚守操行是如此困难?而那些婢女妾妾自杀成仁却是如此容易?真是可悲啊!

15.D【解析】“真实的自然景物描写”“画面感”错,本诗重在叙事说理,兼有抒情,没有自然景物的描写,因此缺少画面感。

16.人生若要成功,终须勤劳进取,不能听天由命、靠人施舍。(3分)①颈联上句写天气决定农人忧喜,阐明靠天吃饭的道理;下句写勤懒决定收获丰约,阐明天道酬勤的道理。(2分)②诗人否定前者,肯定后者,写出了诗人对子孙后代的谆谆教诲。(1分)(意思对即可。如有其他答案,只要言之成理,亦可酌情给分)

17.(1)本图宦达 不矜名节

(2)倚南窗以寄傲 审容膝之易安

(3)示例一:固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

示例二:人生自古谁无死 留取丹心照汗青

示例三:生当作人杰 死亦为鬼雄

(每句1分)

18.A.飘飘欲仙 B.浮想联翩 C.心驰神往

(每词1分,符合语境的成语均可)

19.A【解析】A.该项和原文“不是什么稀罕事儿”中的“什么”都是用在否定句中,处在名词前,可以删除,且意思不变,语气略显直率。B.表示不同意对方说的话。C.任指,用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。D.任指,两个“什么”前后照应,表示由前者决定后者。

20.A【解析】“此时有声胜无声”,默默无声却比有声更感人。①处前面说“我静静地坐在那里,听着头顶上的雨滴声”,“静静地”“雨滴声”语境对应“有声”“无声”。所以这句话应放在①处。

21.①却花费了很长时间 ②痴迷于短视频 ③长时间保持专注(每处2分,意思相近即可)

22.示例:短视频易激起短暂的多巴胺分泌,可引发快感,但若沉溺其中,会使人变得浮躁。(5分,要点齐全3分,转折关系恰当2分,意思相近即可)

23.【写作指导】

材料目标:聚焦于考生的理性思辨精神,关注考生在生活中运用辩证思维解决问题。引导考生理性对待生活、学习应有的态度问题,以求健康成长。关键句:“精准和模糊既各有其妙,又兼济并存”,此句.是在前两句的基础上导入到具体写作的过渡句,隐含了人们在面对生活、学习以及工作时的态度问题。

材料一共三句话。第一句话,材料中给定的情境是做日常菜,德国人以如同实验的方式做菜优势非常明显,好处是不至于翻车,只要严格按照配方来,总能达到一个还不错的水平。这个过程是可复制的。以之类比我们日常生活,我们总期待他人的成功经验可以用在自己身上,于是我们学习他人的经验、听他人分享的心得,这些无疑都是有用的甘霖

雨露,但这也有一个缺点,那就是复制让人们不再探索,缺乏创新。

第二句话,材料中给定的情境也是做日常菜,“中国人下厨,配菜、配料全凭信手拈来,‘少许’即可,用量模糊,味道独特,难以效仿”。由此可以看出,中国人做菜常凭个人感觉,因为过程不够精准,没有量化,所以结果存在很多的不确定性。但毋庸置疑,其好处在于独一无二,就算是同样的方子,每个人做出来的效果都是不一样的,人的个性能够被充分彰显出来,创新的意识也会随之而闪耀。

第三句话,“精准和模糊既各有其妙,又兼济并存”。这句话就是说“精准”和“模糊”都很好,两个都要,但考生一定要有这样一个意识,“精准”与“模糊”不是对立关系,不能只选一个,而且要给“要素”设定情境,在什么条件下“精准”,在什么条件下“模糊”。比如,对于天才,我们希望他们更多去“模糊”地尝试,尝试成功后,再用精准的语言表达出来,虽然如轮扁所说,最精华的部分不能全然囊括,但总让菜鸟有所仰望。对于平庸之辈,除精确地复刻天才外,也应该有更多自己的探索,你要相信,这个世界上每个人都是不一样的,没有复制出来的一样的“优秀”,每个人都应以“模糊”的方式去参悟世界,以铸就自己不一样的“优秀”。

综上所述,考生在写作时可以抓住“模糊”或“精准”之一行文,也可以两者兼而有之行文,关键是要带有思辨,让文章写得深刻。

参考立意:①既要“模糊”,更要“精准”;②追求精益求精,彰显大国风范;③带着“模糊”上路,创新即在眼前。

同课章节目录