高中历史 选择性必修三 第二单元 丰富多样的世界文化单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中历史 选择性必修三 第二单元 丰富多样的世界文化单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 299.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-18 16:11:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元试题

历 史

2023.2

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(综合题)两部分。满分100分,考试时间50分钟。内容选修必3第二单元

注意事项:

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷 (选择题 共45分)

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

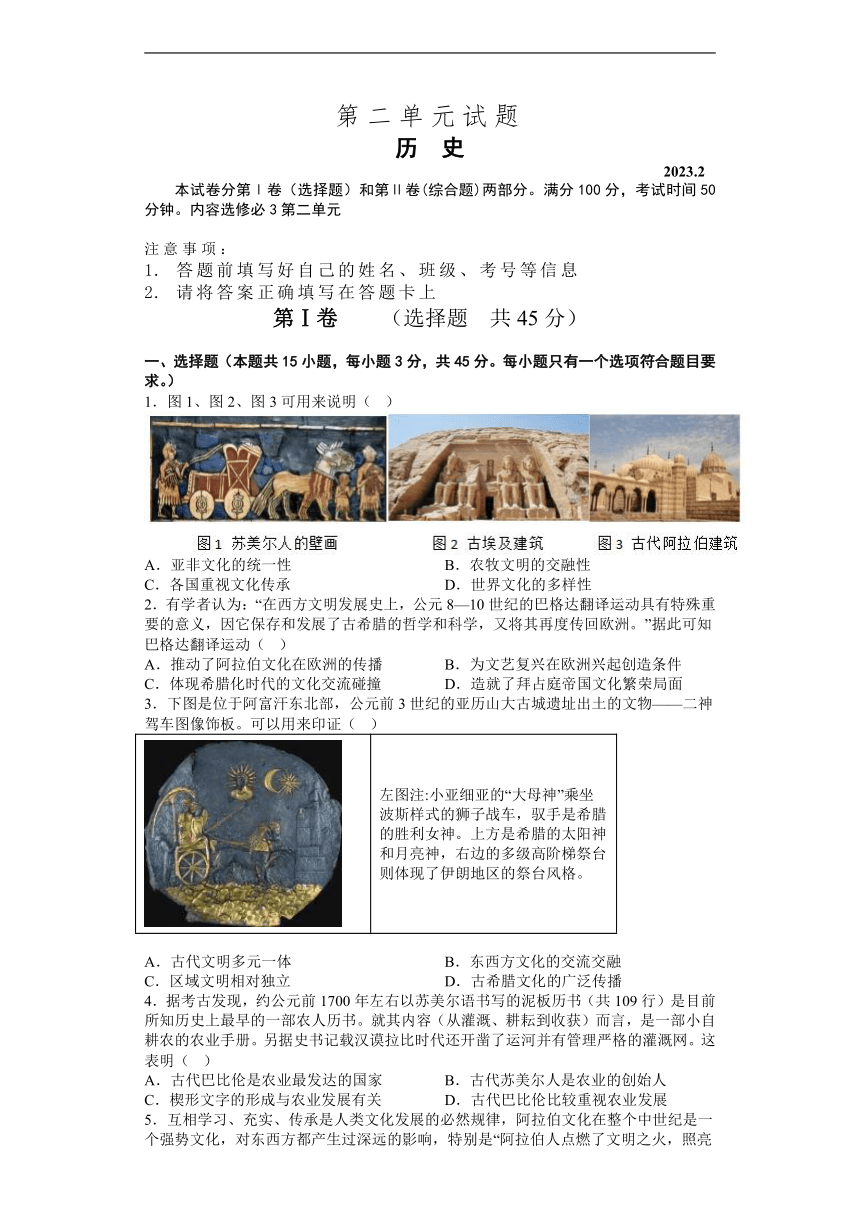

1.图1、图2、图3可用来说明( )

A.亚非文化的统一性 B.农牧文明的交融性

C.各国重视文化传承 D.世界文化的多样性

2.有学者认为:“在西方文明发展史上,公元8—10世纪的巴格达翻译运动具有特殊重要的意义,因它保存和发展了古希腊的哲学和科学,又将其再度传回欧洲。”据此可知巴格达翻译运动( )

A.推动了阿拉伯文化在欧洲的传播 B.为文艺复兴在欧洲兴起创造条件

C.体现希腊化时代的文化交流碰撞 D.造就了拜占庭帝国文化繁荣局面

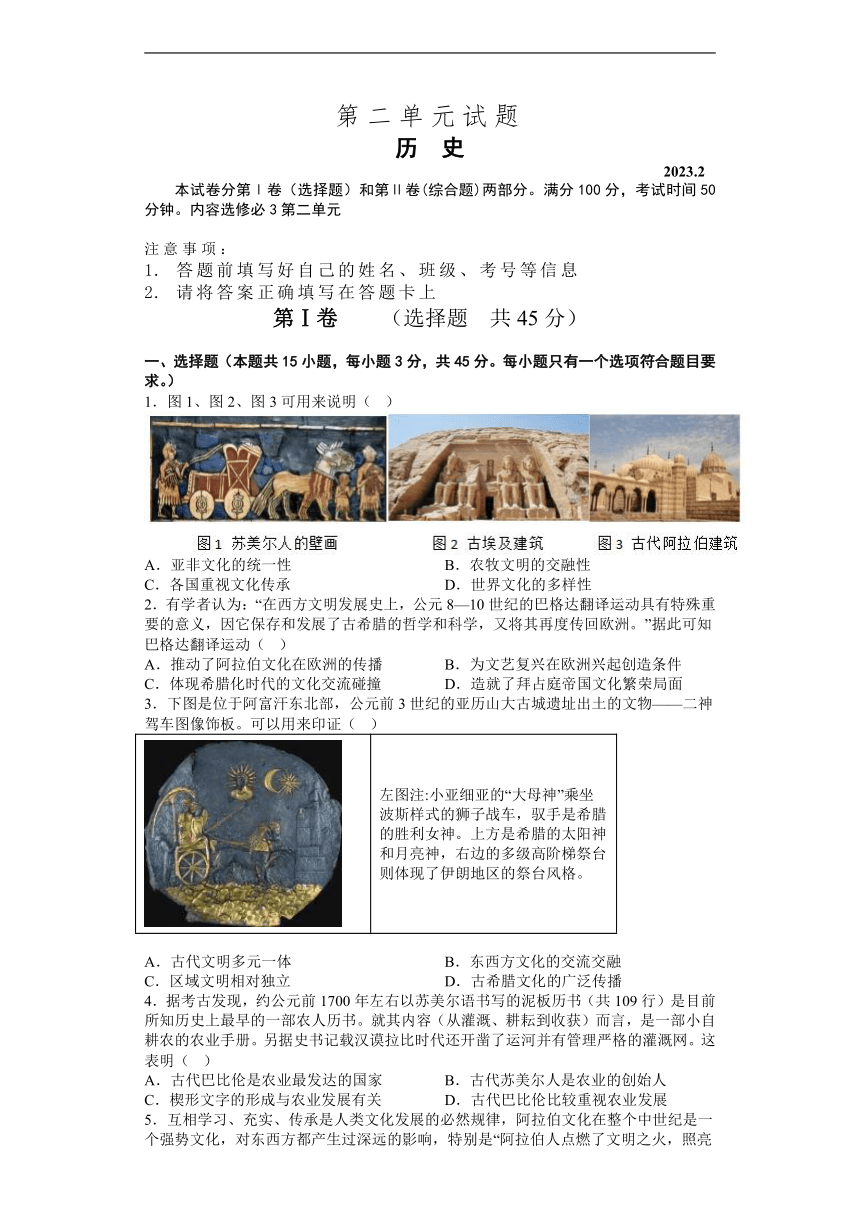

3.下图是位于阿富汗东北部,公元前3世纪的亚历山大古城遗址出土的文物——二神驾车图像饰板。可以用来印证( )

左图注:小亚细亚的“大母神”乘坐波斯样式的狮子战车,驭手是希腊的胜利女神。上方是希腊的太阳神和月亮神,右边的多级高阶梯祭台则体现了伊朗地区的祭台风格。

A.古代文明多元一体 B.东西方文化的交流交融

C.区域文明相对独立 D.古希腊文化的广泛传播

4.据考古发现,约公元前1700年左右以苏美尔语书写的泥板历书(共109行)是目前所知历史上最早的一部农人历书。就其内容(从灌溉、耕耘到收获)而言,是一部小自耕农的农业手册。另据史书记载汉谟拉比时代还开凿了运河并有管理严格的灌溉网。这表明( )

A.古代巴比伦是农业最发达的国家 B.古代苏美尔人是农业的创始人

C.楔形文字的形成与农业发展有关 D.古代巴比伦比较重视农业发展

5.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊。”材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播使者 B.阿拉伯文化对文艺复兴有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内 D.欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

6.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播使者

B.阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内

D.欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

7.拜占庭在实用科学如建筑、美术等方面成就突出,文艺复兴时期的西欧教堂采用了拜占庭式的穹顶。正当文艺复兴兴起时,拜占庭则出现了与人文主义近似的倾向,即所谓“拜占庭文艺复兴”。据此可知,当时欧洲( )

A.思想解放植根于东欧文化 B.东正教文明区域扩展

C.文化的同源异流特征明显 D.东西欧文化遥相呼应

8.柏拉图强调审美教育第一步从只爱某一个形体开始,在此基础上通过比较、综合,掌握美的普遍性,进而学会“把心灵的美看得比形体的美更为珍贵”,并更深层次领悟由“行为和制度的美”到“各科学问知识的美”,最后达到理念美的境界。他意在强调( )

A.科学对美育的重要性 B.审美教育的理性精神

C.审美教育的步骤方法 D.城邦制度的发展完善

9.有学者说:“中世纪的欧洲人长期生活在贫困的社会里,精神不免走向悲观和虚无,这正好为宗教的盛行铺平了道路。”这段论述( )

A.体现了唯物史观的基本观点 B.揭示了西欧基督教占有特殊地位

C.旨在说明宗教信仰的盲目性 D.反映了中古欧洲发展停滞的原因

10.普罗泰格拉认为一切道德和法律都只是相对有效,这种有效只与产生这些道德和法律的人类社会紧密联系,只有在特定的社会,它们才能获得人们的认可,所以没有绝对的法律和正义。这一言论( )

A.蕴含着朴素的人文主义思想 B.揭示了法律和道德的内在关系

C.有利于公众道德意识的培养 D.强调应该统一民众的道德标准

11.古希腊智者安提丰说“‘蛮族’也罢,希腊人也罢,我们大家都是大自然所生,构造全是一样”。 智者阿尔西达马说“神使人人生而自由,而自然则从未使任何人成为奴隶”。这些思想

A.符合古希腊民主的发展趋势 B.表明人类自我意识觉醒

C.成为当时社会的主流价值观 D.闪耀着人文主义的光辉

12.在欧洲人眼里,地球的真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三座已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A.欧洲缺乏对世界其他地区的了解 B.宗教在中世纪欧洲占据支配地位

C.中西方当时从未有过任何的联系 D.欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

13.古印度的《摩奴法典》规定:“婆罗门穷困时,可完全问心无愧地将其奴隶首陀罗的财产据为己有,而国王不应加以处罚,因为奴隶没有任何属于自己所有的东西,他不占有主人不能夺取的任何所有物。”这表明( )

A.种姓制度受到法律保护 B.财产多寡是划分种姓的依据

C.法律注重维护私有财产 D.婆罗门掌握古印度经济大权

14.被称为“空中城市”的马丘比丘位于秘鲁南部安第斯山脉的尾部,海拔2430米处,是南美最大的印加帝国遗址。通过考古研究可以发现,马丘比丘城被很好地划分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这反映出( )

A.马丘比丘是安第斯地区经济中心 B.印加文化继承了玛雅文化精华

C.印加帝国城市化发展水平非常高 D.印第安人独特的城市规划思想

15.有印度学者认为,“印度生活在多层面中,不同世纪并存在我们的土地上,印度有些地区和世界其它发达国家一样,有些地方还固守着传统”“印度社会民主制度与宗教传统、寺庙圣所与科学基地、理性与迷茫都是那么对立地、难以理解地交织在一起,这是印度文化奇异的景观”。这反映印度文化最突出的特点是( )

A.传统性与现代性结合 B.本土性与世界性结合

C.宗教性与科学性结合 D.多样性与包容性结合

二、材料分析题

16.文化在不断交流、借鉴中向前发展。阅读材料,回答问题。

材料一 希腊、罗马是欧洲文化的源头,给人类留下了丰富的文化遗产……雅典是希腊世界重要的文化中心,培养出了许多方面的人才,著名的哲学大师苏格拉底、柏拉图、雅典卫城的设计师菲迪亚斯等都是在这一时期涌现的,雅典不愧为“全希腊的学校”。

——据普鲁塔克《希腊罗马名人传》整理

材料二 从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料三 所谓“文化圈”,是指某一个较大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。人们习惯上讲的西方基督教文化圈、中东伊斯兰教文化圈以及印度文化圈等,就是这个意思。中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

——摘编自南开大学李喜所《“中华文化圈”的时空解读》

(1)根据材料一,结合所学,从哲学成就角度阐述“希腊、罗马是欧洲文化的源头”的理由。

(2)阅读材料二,归纳与“古典时代”相比,“希腊化时代”的文化特点,并列出两例新的希腊文化中心。

(3)中华文化与外来文化在交流中发展、升华,保持着旺盛的生命力;同时不断地向外辐射和传播,促进世界文明的发展。下列有两种观点可供选择阐述,①结合所学,阐述中华文化吸收印度佛教文化获得开华的历程。②按照材料三的视角,阐述隋唐时期中华文化对日本的影响。

17.阅读欧洲文化的相关材料,回答问题。

材料一 教材p25学习拓展:希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果, 他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘……特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”

被誉为“中国史学之父”的司马迁在阐述《史记》撰 写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”

讨论:根据材料并结合所学,比较希罗多德《历史》和司马迁《史记》的撰史宗旨, 思考东西方史学传统之异同。

材料二 罗马法上下千余年,期间社会经济和文化的发展变化很大,法律也由产生、发展逐步趋于完善,它经历了王政时期、共和国时期、帝政前期、帝政后期四个阶段。罗马法主要分为人法、物权法、继承法、债法、诉讼法等方面。人法包括自由权、市民权、家族权、名誉、婚姻、夫妻财产、儿童监护等;物权法包括动产、不动产等;继承法包括遗嘱继承、法定继承、赠予等;诉讼法包括法定诉讼、程式诉讼、诉讼程序、诉讼非常程序等。

——周枏《罗马法原论》

(2)获取材料信息,并据此指出罗马法的特点。

材料三 罗马人热爱集体,讲求实效,他们富有军事和组织的天才。他们不事幻想,处处显示重具体、务实际的实用主义风格。……他们不大热衷于科学和哲学的理论探索,而更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

——杨共乐《罗马文化:古典文明的光辉》

(3)依据材料指出古罗马文化的特色有哪些?

材料四 中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学。

——恩格斯

(4)运用相关史事“实证”“基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号” 。

材料五 在相当长的时间里,拜占庭皇帝们始终缅怀罗马帝国的光荣,特别是在拜占庭帝国早期,皇帝们无不以恢复和重振罗马帝国昔日辉煌为己任。拜占庭帝国所在的特殊的地理位置,使它不仅在经济上独享东西南北商业汇集的便利,而且使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动。活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介。应该说,拜占庭文化的开放性也是其历史演化的必然结果。

——陈志强《论拜占庭文化的独特性》

(5)获取材料信息,并据此指出拜占庭文化的特点,结合所学知识分析其成因。

高二第二单元试题参考答案:

1.D

【详解】根据图片“苏美尔人的壁画”、“古埃及建筑”、“古代阿拉伯建筑”可知,各国文明有各自的特点,文化是多样的,D项正确;材料信息没有体现文化是统一的,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;材料没有体现各国重视文化传承,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据材料可知,文化的交流与传播跨越了时间和空间。从古希腊到阿拉伯地区,从古代到近代,巴格达翻译运动在人类文化的保留与传承中起到了重要的作用,为近代文艺复兴创造了条件,B项正确;巴格达翻译运动保存和发展了古希腊的哲学和科学,而不是阿拉伯文化,排除A项;材料反映了巴格达翻译运动为文艺复兴在欧洲兴起创造条件,而不是希腊化时代的文化交流碰撞,排除C项;材料体现了巴格达翻译运动对文艺复兴运动的影响,D项不符合材料主旨,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】依据材料可知,该图像饰板是亚历山大东征在中亚建立的城市遗址的出土文物,结合文物信息,体现了这一时期小亚细亚、波斯、伊朗、希腊的文化交流融合。B项正确;仅从中亚出土的文物,不能体现“多元”“一体”,排除A项;C项与材料信息不符,排除;材料体现中亚文化受到古希腊文化的影响,未能体现其“广泛传播”,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据材料可知,古巴比伦时期有专门的农人历书,指导农业生产,还开凿了运河并有管理严格的灌溉网,保障农业的发展,这说明古代巴比伦比较重视农业发展,D项正确;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,无法得出古代巴比伦是农业最发达的国家,排除A项;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,无法得出古代苏美尔人是农业的创始人,排除B项;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,没有体现楔形文字的形成与农业发展的关系,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】据材料“……阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响。阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊。”可知,阿拉伯人在东西文化交流中起着桥梁和纽带作用,是东西方文化传播使者,A项正确;文艺复兴时期是14---17世纪,而材料只是强调阿拉伯人在东西文化交流中的作用,排除B项;阿拉伯人促进了东西文化交流,但未属于其统治范围,C项说法错误,排除C项;材料未涉及欧洲文明的来源,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据材料“阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是‘阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊’”并结合所学知识可知,阿拉伯文明促进欧洲走出黑暗的中世纪,即阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用,B项正确;材料内容主要强调了阿拉伯文化对欧洲社会发展产生的影响,没有涉及到东西方文化的传播,无法得出阿拉伯人是东西方文化的传播者的结论,排除A项;阿拉伯文化促进了欧洲社会的发展,并且阿拉伯连接了东西方,文化传播跨越了国家统治范围,排除C项;材料内容没有强调欧洲文明的渊源,并且欧洲文明并不是源于阿拉伯国家和东方国家,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】据材料可知,西欧文艺复兴时期采用了拜占庭的建筑风格,而拜占庭也兴起了西欧式的文艺复兴,因此,在当时的欧洲,东西欧文化遥相呼应,D项正确;文艺复兴植根于希腊罗马古典文化,排除A项;东正教文明区主要集中于东欧拜占庭和俄罗斯,材料的空间是东西欧,排除B项;材料信息没有体现文化的同源异流特征,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据材料关键信息“审美教育第一步从只爱某一个形体开始,在此基础上通过比较、综合,掌握关的普遍性,……最后达到理念美的境界”可知,审美教育的整个过程需要比较、综合,最后才能达到美的教育,这个过程充满理性精神,B项正确;材料没有强调科学对美育的重要性,排除A项;材料不是在强调审美教育的方法,排除C项;此时雅典城邦统治的弊端日益凸显,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】由于欧洲人生活在贫困的社会里,宗教弥补了精神上的空虚,这体现了唯物史观中社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在的观点,A项正确;材料解释的是中世纪宗教盛行的原因,并非揭示西欧基督教占有特殊地位,排除B项;材料主旨信息是中世纪宗教盛行的原因,并非宗教信仰的盲目性,排除C项;材料未涉及中古欧洲发展停滞的原因,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据材料信息,普罗泰格拉认为一切道德和法律只有在与产生这些道德和法律的人类社会紧密联系,只有在特定的社会,它们才能获得人们的认可,表明法律和道德是以人的意志为转移的,体现了朴素的人文主义思想,A项正确;材料未说明法律和道德的内在关系,排除B项;材料未提及公众道德意识的培养,排除C项;材料未强调对民众的道德标准的统一,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】依据材料“我们大家都是大自然所生,构造全是一样”,“神使人人生而自由,而自然则从未使任何人成为奴隶”,结合所学知识可知,古希腊文明中具有一定的人文精神,重视人的价值,D项正确;材料涉及的是人文精神,未涉及希腊的民主制,排除A项;人类自我意识觉醒的标志是智者学派的“人是万物的尺度”,排除B项;材料未涉及其他文明的思想,“主流”表述错误,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】依据材料“中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷……标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方”,可以看出中世界宗教对欧洲产生了重要的影响,而且占据着重要的位置,B项正确;材料也涉及了对其他地方的记载,排除A项;“从未有过”,表述绝对,排除C项;材料不能反映欧洲资本主义萌芽的状况,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据题干信息可知,在对所有权的规定上,《摩奴法典》对不同的种姓有着截然不同的规定,婆罗门的特权被法典保护,说明种姓制度受到法律保护,A项正确;种姓制度是世袭的,与财产多寡无关,排除B项;法律只保护高种姓者的财产,排除C项;题干表明法律允许婆罗门剥削首陀罗,并没有体现婆罗门掌握了经济大权,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人具有独特的城市规划思想,D项正确;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,排除A项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除B项;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】印度存在“发达”和“传统”“民主与宗教”“寺庙圣所与科学基地”“理性与迷茫”等多个层面文化的对立、交织,反映印度文化最突出的特点是多样性与包容性结合,D项正确;传统性与现代性结合只是材料部分信息,并未准确理解多种文化“交织在一起”,排除A项;材料并未强调印度文化的世界性,排除B项;宗教性与科学性结合只是材料部分信息,并非其最突出的特点,排除C项。故选D项。

16.(1)理由:对宇宙起源和人生意义等追求中产生了古希腊哲学;古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界;产生了三大哲人:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

(2)特点:融合型;开放性;多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

文化中心:亚历山大、安条克、帕加马。

(3)选择①,两汉之际,佛教传入中国;魏晋南北朝时期,儒学开始吸收佛教精神,获得新发展(或佛教逐渐同儒学融合,开始本土化);隋朝时期,儒学家提出“三教合归儒”,唐朝推行三教并行政策;宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。

选择②,学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;在汉字的基础上创造出假名;大化改新,以唐制为蓝本;法隆寺受中国南北朝建筑风格的影响,唐招提寺仿唐制建造(鉴真东渡、空海求法)。(答出三点即可,其他角度不得分)

【解析】(1)

理由:结合所学可分析出对宇宙起源和人生意义等追求中产生了古希腊哲学;结合所学可分析出古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界;根据材料“著名的哲学大师苏格拉底、柏拉图”可分析出产生了三大哲人:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

(2)

特点:根据材料“希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶”可分析出融合型;结合所学可分析出开放性;根据材料“希腊文化与东方文化相互交流融汇”可分析出多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

文化中心:根据材料“文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大”可分析出亚历山大、安条克、帕加马。

(3)

选择①,结合所学可分析出两汉之际,佛教传入中国;结合佛教在中国的发展可分析出魏晋南北朝时期,儒学开始吸收佛教精神,获得新发展(或佛教逐渐同儒学融合,开始本土化);结合所学可分析出隋朝时期,儒学家提出“三教合归儒”,唐朝推行三教并行政策;结合宋明理学可分析出宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。

选择②,结合汉武帝时期的兴办太学可分析出学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;结合日本文字的发展可分析出在汉字的基础上创造出假名;结合日本史实可分析出大化改新,以唐制为蓝本;结合所学可分析出法隆寺受中国南北朝建筑风格的影响,唐招提寺仿唐制建造(鉴真东渡、空海求法)。(答出三点即可,其他角度不得分)

17.(1)同:实事求是精神;实地调查精神;理性叙述精神;视野开阔;都有继承也有创新;有作者认知;

异:司马迁为代表的中国史学深受儒家思想影响,史学编撰中具有浓厚的等级思想;希罗多德受古希腊人文精神影响,具有一视同仁的民主思想。

(2)溯源悠久、与时俱进、体系完善、重视实际、注重程序。

(3)重具体、务实际的实用主义风格。更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

(4)基督教控制西欧政治、经济、文化、生活等人们的方方面面,人从生到死都离不开基督教。举例略。

(5)特点:开放性。

成因:特殊的地理位置,促进了多种文化间的交流;活跃的商业和频繁的军事活动;统治阶层的重视和努力。

【详解】(1)同:结合所学,司马迁《史记》不虚美,不隐恶,希罗多德《历史》尊重历史事实,既斥责波斯对希腊的侵略,又对波斯文化作了赞扬歌颂,可得出都具有实事求是、理性叙述精神;司马迁游历全国,寻访遗迹,希罗多德广泛游历埃及、非洲和小亚细亚,可得出都具有实地调查精神;《史记》叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史。《历史》非常生动地叙述了西亚、北非以及希腊等地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹等。因此可得出都视野开阔;希罗多德《历史》和司马迁《史记》都继承前人成果,也都有创新,如《史记》创新了纪传体,希罗多德首创历史叙述体;此外书中不是简单记述历史,而是都融合了作者认知。

异:东西方文化的差异造成史学传统的差异。根据材料“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,结合所学可知,司马迁为代表的中国史学深受儒家思想影响,史学编撰中具有浓厚的等级思想,如本纪以序帝王,世家以记侯国,列传以志人物;根据材料“为了保存人类的功业”,结合所学可知,希罗多德受古希腊人文精神影响,比如他颂扬希波战争中雅典人为自由民主而战,对不同民族文化也一视同仁。

(2)根据材料“上下千余年”,得出罗马法溯源悠久;根据材料“社会经济和文化的发展变化很大,法律也由产生、发展逐步趋于完善”,得出时俱进;根据材料“罗马法主要分为人法、物权法、继承法、债法、诉讼法等方面”,得出体系完善、重视实际;根据材料“诉讼法包括法定诉讼、程式诉讼、诉讼程序、诉讼非常程序等”,得出注重程序。

(3)根据材料“罗马人热爱集体,讲求实效。他们不事幻想,处处显示重具体、务实际的实用主义风格”,得出重具体、务实际的实用主义风格;根据材料“不大热衷于科学和哲学的理论探索,而更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设”,得出更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

(4)根据材料“中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学”,结合所学,可知基督教控制西欧政治、经济、文化、生活等人们的方方面面,人从生到死都离不开基督教。比如,中世纪时期,婴儿出生后要到教堂受洗、起教名、指定教父。长大后要定期到教堂做礼拜,聆听牧师讲解《圣经》,向牧师忏悔过错。结婚时到教堂举行婚礼,在上帝面前表示对婚姻的忠诚。死前请牧师做弥撒,死后则安葬在教堂旁边的墓地中。

(5)特点:根据材料“它(拜占庭帝国)能够比较容易地进行多种文化间的交流活动”、“拜占庭文化的开放性也是其历史演化的必然结果”,可得出拜占庭文化具有开放性。

成因:根据材料“拜占庭帝国所在的特殊的地理位置,使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动”,得出特殊的地理位置,促进了多种文化间的交流;根据材料“活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介”,得出活跃的商业和频繁的军事活动;根据材料“拜占庭皇帝们始终缅怀罗马帝国的光荣”,得出统治阶层的重视和努力。

历 史

2023.2

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(综合题)两部分。满分100分,考试时间50分钟。内容选修必3第二单元

注意事项:

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2. 请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷 (选择题 共45分)

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。)

1.图1、图2、图3可用来说明( )

A.亚非文化的统一性 B.农牧文明的交融性

C.各国重视文化传承 D.世界文化的多样性

2.有学者认为:“在西方文明发展史上,公元8—10世纪的巴格达翻译运动具有特殊重要的意义,因它保存和发展了古希腊的哲学和科学,又将其再度传回欧洲。”据此可知巴格达翻译运动( )

A.推动了阿拉伯文化在欧洲的传播 B.为文艺复兴在欧洲兴起创造条件

C.体现希腊化时代的文化交流碰撞 D.造就了拜占庭帝国文化繁荣局面

3.下图是位于阿富汗东北部,公元前3世纪的亚历山大古城遗址出土的文物——二神驾车图像饰板。可以用来印证( )

左图注:小亚细亚的“大母神”乘坐波斯样式的狮子战车,驭手是希腊的胜利女神。上方是希腊的太阳神和月亮神,右边的多级高阶梯祭台则体现了伊朗地区的祭台风格。

A.古代文明多元一体 B.东西方文化的交流交融

C.区域文明相对独立 D.古希腊文化的广泛传播

4.据考古发现,约公元前1700年左右以苏美尔语书写的泥板历书(共109行)是目前所知历史上最早的一部农人历书。就其内容(从灌溉、耕耘到收获)而言,是一部小自耕农的农业手册。另据史书记载汉谟拉比时代还开凿了运河并有管理严格的灌溉网。这表明( )

A.古代巴比伦是农业最发达的国家 B.古代苏美尔人是农业的创始人

C.楔形文字的形成与农业发展有关 D.古代巴比伦比较重视农业发展

5.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊。”材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播使者 B.阿拉伯文化对文艺复兴有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内 D.欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

6.互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A.阿拉伯人是东西方文化传播使者

B.阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用

C.文化传播实现于国家统治范围内

D.欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

7.拜占庭在实用科学如建筑、美术等方面成就突出,文艺复兴时期的西欧教堂采用了拜占庭式的穹顶。正当文艺复兴兴起时,拜占庭则出现了与人文主义近似的倾向,即所谓“拜占庭文艺复兴”。据此可知,当时欧洲( )

A.思想解放植根于东欧文化 B.东正教文明区域扩展

C.文化的同源异流特征明显 D.东西欧文化遥相呼应

8.柏拉图强调审美教育第一步从只爱某一个形体开始,在此基础上通过比较、综合,掌握美的普遍性,进而学会“把心灵的美看得比形体的美更为珍贵”,并更深层次领悟由“行为和制度的美”到“各科学问知识的美”,最后达到理念美的境界。他意在强调( )

A.科学对美育的重要性 B.审美教育的理性精神

C.审美教育的步骤方法 D.城邦制度的发展完善

9.有学者说:“中世纪的欧洲人长期生活在贫困的社会里,精神不免走向悲观和虚无,这正好为宗教的盛行铺平了道路。”这段论述( )

A.体现了唯物史观的基本观点 B.揭示了西欧基督教占有特殊地位

C.旨在说明宗教信仰的盲目性 D.反映了中古欧洲发展停滞的原因

10.普罗泰格拉认为一切道德和法律都只是相对有效,这种有效只与产生这些道德和法律的人类社会紧密联系,只有在特定的社会,它们才能获得人们的认可,所以没有绝对的法律和正义。这一言论( )

A.蕴含着朴素的人文主义思想 B.揭示了法律和道德的内在关系

C.有利于公众道德意识的培养 D.强调应该统一民众的道德标准

11.古希腊智者安提丰说“‘蛮族’也罢,希腊人也罢,我们大家都是大自然所生,构造全是一样”。 智者阿尔西达马说“神使人人生而自由,而自然则从未使任何人成为奴隶”。这些思想

A.符合古希腊民主的发展趋势 B.表明人类自我意识觉醒

C.成为当时社会的主流价值观 D.闪耀着人文主义的光辉

12.在欧洲人眼里,地球的真实构成是一个神秘的话题。中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷。一些奇形怪状的图形向四周辐射开来,代表三座已知的大陆,标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方。造成当时地图形状的主要原因是( )

A.欧洲缺乏对世界其他地区的了解 B.宗教在中世纪欧洲占据支配地位

C.中西方当时从未有过任何的联系 D.欧洲资本主义萌芽发展异常缓慢

13.古印度的《摩奴法典》规定:“婆罗门穷困时,可完全问心无愧地将其奴隶首陀罗的财产据为己有,而国王不应加以处罚,因为奴隶没有任何属于自己所有的东西,他不占有主人不能夺取的任何所有物。”这表明( )

A.种姓制度受到法律保护 B.财产多寡是划分种姓的依据

C.法律注重维护私有财产 D.婆罗门掌握古印度经济大权

14.被称为“空中城市”的马丘比丘位于秘鲁南部安第斯山脉的尾部,海拔2430米处,是南美最大的印加帝国遗址。通过考古研究可以发现,马丘比丘城被很好地划分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这反映出( )

A.马丘比丘是安第斯地区经济中心 B.印加文化继承了玛雅文化精华

C.印加帝国城市化发展水平非常高 D.印第安人独特的城市规划思想

15.有印度学者认为,“印度生活在多层面中,不同世纪并存在我们的土地上,印度有些地区和世界其它发达国家一样,有些地方还固守着传统”“印度社会民主制度与宗教传统、寺庙圣所与科学基地、理性与迷茫都是那么对立地、难以理解地交织在一起,这是印度文化奇异的景观”。这反映印度文化最突出的特点是( )

A.传统性与现代性结合 B.本土性与世界性结合

C.宗教性与科学性结合 D.多样性与包容性结合

二、材料分析题

16.文化在不断交流、借鉴中向前发展。阅读材料,回答问题。

材料一 希腊、罗马是欧洲文化的源头,给人类留下了丰富的文化遗产……雅典是希腊世界重要的文化中心,培养出了许多方面的人才,著名的哲学大师苏格拉底、柏拉图、雅典卫城的设计师菲迪亚斯等都是在这一时期涌现的,雅典不愧为“全希腊的学校”。

——据普鲁塔克《希腊罗马名人传》整理

材料二 从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料三 所谓“文化圈”,是指某一个较大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。人们习惯上讲的西方基督教文化圈、中东伊斯兰教文化圈以及印度文化圈等,就是这个意思。中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

——摘编自南开大学李喜所《“中华文化圈”的时空解读》

(1)根据材料一,结合所学,从哲学成就角度阐述“希腊、罗马是欧洲文化的源头”的理由。

(2)阅读材料二,归纳与“古典时代”相比,“希腊化时代”的文化特点,并列出两例新的希腊文化中心。

(3)中华文化与外来文化在交流中发展、升华,保持着旺盛的生命力;同时不断地向外辐射和传播,促进世界文明的发展。下列有两种观点可供选择阐述,①结合所学,阐述中华文化吸收印度佛教文化获得开华的历程。②按照材料三的视角,阐述隋唐时期中华文化对日本的影响。

17.阅读欧洲文化的相关材料,回答问题。

材料一 教材p25学习拓展:希罗多德在《历史》第一卷开头语中说:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果, 他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘……特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”

被誉为“中国史学之父”的司马迁在阐述《史记》撰 写宗旨时说:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”

讨论:根据材料并结合所学,比较希罗多德《历史》和司马迁《史记》的撰史宗旨, 思考东西方史学传统之异同。

材料二 罗马法上下千余年,期间社会经济和文化的发展变化很大,法律也由产生、发展逐步趋于完善,它经历了王政时期、共和国时期、帝政前期、帝政后期四个阶段。罗马法主要分为人法、物权法、继承法、债法、诉讼法等方面。人法包括自由权、市民权、家族权、名誉、婚姻、夫妻财产、儿童监护等;物权法包括动产、不动产等;继承法包括遗嘱继承、法定继承、赠予等;诉讼法包括法定诉讼、程式诉讼、诉讼程序、诉讼非常程序等。

——周枏《罗马法原论》

(2)获取材料信息,并据此指出罗马法的特点。

材料三 罗马人热爱集体,讲求实效,他们富有军事和组织的天才。他们不事幻想,处处显示重具体、务实际的实用主义风格。……他们不大热衷于科学和哲学的理论探索,而更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

——杨共乐《罗马文化:古典文明的光辉》

(3)依据材料指出古罗马文化的特色有哪些?

材料四 中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学。

——恩格斯

(4)运用相关史事“实证”“基督教信仰成为西欧地区普遍的文化符号” 。

材料五 在相当长的时间里,拜占庭皇帝们始终缅怀罗马帝国的光荣,特别是在拜占庭帝国早期,皇帝们无不以恢复和重振罗马帝国昔日辉煌为己任。拜占庭帝国所在的特殊的地理位置,使它不仅在经济上独享东西南北商业汇集的便利,而且使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动。活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介。应该说,拜占庭文化的开放性也是其历史演化的必然结果。

——陈志强《论拜占庭文化的独特性》

(5)获取材料信息,并据此指出拜占庭文化的特点,结合所学知识分析其成因。

高二第二单元试题参考答案:

1.D

【详解】根据图片“苏美尔人的壁画”、“古埃及建筑”、“古代阿拉伯建筑”可知,各国文明有各自的特点,文化是多样的,D项正确;材料信息没有体现文化是统一的,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;材料没有体现各国重视文化传承,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】根据材料可知,文化的交流与传播跨越了时间和空间。从古希腊到阿拉伯地区,从古代到近代,巴格达翻译运动在人类文化的保留与传承中起到了重要的作用,为近代文艺复兴创造了条件,B项正确;巴格达翻译运动保存和发展了古希腊的哲学和科学,而不是阿拉伯文化,排除A项;材料反映了巴格达翻译运动为文艺复兴在欧洲兴起创造条件,而不是希腊化时代的文化交流碰撞,排除C项;材料体现了巴格达翻译运动对文艺复兴运动的影响,D项不符合材料主旨,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】依据材料可知,该图像饰板是亚历山大东征在中亚建立的城市遗址的出土文物,结合文物信息,体现了这一时期小亚细亚、波斯、伊朗、希腊的文化交流融合。B项正确;仅从中亚出土的文物,不能体现“多元”“一体”,排除A项;C项与材料信息不符,排除;材料体现中亚文化受到古希腊文化的影响,未能体现其“广泛传播”,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据材料可知,古巴比伦时期有专门的农人历书,指导农业生产,还开凿了运河并有管理严格的灌溉网,保障农业的发展,这说明古代巴比伦比较重视农业发展,D项正确;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,无法得出古代巴比伦是农业最发达的国家,排除A项;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,无法得出古代苏美尔人是农业的创始人,排除B项;材料强调的是古代巴比伦重视农业发展,没有体现楔形文字的形成与农业发展的关系,排除C项。故选D项。

5.A

【详解】据材料“……阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响。阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊。”可知,阿拉伯人在东西文化交流中起着桥梁和纽带作用,是东西方文化传播使者,A项正确;文艺复兴时期是14---17世纪,而材料只是强调阿拉伯人在东西文化交流中的作用,排除B项;阿拉伯人促进了东西文化交流,但未属于其统治范围,C项说法错误,排除C项;材料未涉及欧洲文明的来源,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据材料“阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是‘阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊’”并结合所学知识可知,阿拉伯文明促进欧洲走出黑暗的中世纪,即阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用,B项正确;材料内容主要强调了阿拉伯文化对欧洲社会发展产生的影响,没有涉及到东西方文化的传播,无法得出阿拉伯人是东西方文化的传播者的结论,排除A项;阿拉伯文化促进了欧洲社会的发展,并且阿拉伯连接了东西方,文化传播跨越了国家统治范围,排除C项;材料内容没有强调欧洲文明的渊源,并且欧洲文明并不是源于阿拉伯国家和东方国家,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】据材料可知,西欧文艺复兴时期采用了拜占庭的建筑风格,而拜占庭也兴起了西欧式的文艺复兴,因此,在当时的欧洲,东西欧文化遥相呼应,D项正确;文艺复兴植根于希腊罗马古典文化,排除A项;东正教文明区主要集中于东欧拜占庭和俄罗斯,材料的空间是东西欧,排除B项;材料信息没有体现文化的同源异流特征,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据材料关键信息“审美教育第一步从只爱某一个形体开始,在此基础上通过比较、综合,掌握关的普遍性,……最后达到理念美的境界”可知,审美教育的整个过程需要比较、综合,最后才能达到美的教育,这个过程充满理性精神,B项正确;材料没有强调科学对美育的重要性,排除A项;材料不是在强调审美教育的方法,排除C项;此时雅典城邦统治的弊端日益凸显,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】由于欧洲人生活在贫困的社会里,宗教弥补了精神上的空虚,这体现了唯物史观中社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在的观点,A项正确;材料解释的是中世纪宗教盛行的原因,并非揭示西欧基督教占有特殊地位,排除B项;材料主旨信息是中世纪宗教盛行的原因,并非宗教信仰的盲目性,排除C项;材料未涉及中古欧洲发展停滞的原因,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据材料信息,普罗泰格拉认为一切道德和法律只有在与产生这些道德和法律的人类社会紧密联系,只有在特定的社会,它们才能获得人们的认可,表明法律和道德是以人的意志为转移的,体现了朴素的人文主义思想,A项正确;材料未说明法律和道德的内在关系,排除B项;材料未提及公众道德意识的培养,排除C项;材料未强调对民众的道德标准的统一,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】依据材料“我们大家都是大自然所生,构造全是一样”,“神使人人生而自由,而自然则从未使任何人成为奴隶”,结合所学知识可知,古希腊文明中具有一定的人文精神,重视人的价值,D项正确;材料涉及的是人文精神,未涉及希腊的民主制,排除A项;人类自我意识觉醒的标志是智者学派的“人是万物的尺度”,排除B项;材料未涉及其他文明的思想,“主流”表述错误,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】依据材料“中世纪的地图将地球绘成光盘状,中心为耶路撒冷……标注着伊甸园和《圣经》记载的其他地方”,可以看出中世界宗教对欧洲产生了重要的影响,而且占据着重要的位置,B项正确;材料也涉及了对其他地方的记载,排除A项;“从未有过”,表述绝对,排除C项;材料不能反映欧洲资本主义萌芽的状况,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据题干信息可知,在对所有权的规定上,《摩奴法典》对不同的种姓有着截然不同的规定,婆罗门的特权被法典保护,说明种姓制度受到法律保护,A项正确;种姓制度是世袭的,与财产多寡无关,排除B项;法律只保护高种姓者的财产,排除C项;题干表明法律允许婆罗门剥削首陀罗,并没有体现婆罗门掌握了经济大权,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人具有独特的城市规划思想,D项正确;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,排除A项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除B项;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】印度存在“发达”和“传统”“民主与宗教”“寺庙圣所与科学基地”“理性与迷茫”等多个层面文化的对立、交织,反映印度文化最突出的特点是多样性与包容性结合,D项正确;传统性与现代性结合只是材料部分信息,并未准确理解多种文化“交织在一起”,排除A项;材料并未强调印度文化的世界性,排除B项;宗教性与科学性结合只是材料部分信息,并非其最突出的特点,排除C项。故选D项。

16.(1)理由:对宇宙起源和人生意义等追求中产生了古希腊哲学;古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界;产生了三大哲人:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

(2)特点:融合型;开放性;多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

文化中心:亚历山大、安条克、帕加马。

(3)选择①,两汉之际,佛教传入中国;魏晋南北朝时期,儒学开始吸收佛教精神,获得新发展(或佛教逐渐同儒学融合,开始本土化);隋朝时期,儒学家提出“三教合归儒”,唐朝推行三教并行政策;宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。

选择②,学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;在汉字的基础上创造出假名;大化改新,以唐制为蓝本;法隆寺受中国南北朝建筑风格的影响,唐招提寺仿唐制建造(鉴真东渡、空海求法)。(答出三点即可,其他角度不得分)

【解析】(1)

理由:结合所学可分析出对宇宙起源和人生意义等追求中产生了古希腊哲学;结合所学可分析出古希腊哲学家力图用理性的思维方式认识世界和解释世界;根据材料“著名的哲学大师苏格拉底、柏拉图”可分析出产生了三大哲人:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。

(2)

特点:根据材料“希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶”可分析出融合型;结合所学可分析出开放性;根据材料“希腊文化与东方文化相互交流融汇”可分析出多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

文化中心:根据材料“文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大”可分析出亚历山大、安条克、帕加马。

(3)

选择①,结合所学可分析出两汉之际,佛教传入中国;结合佛教在中国的发展可分析出魏晋南北朝时期,儒学开始吸收佛教精神,获得新发展(或佛教逐渐同儒学融合,开始本土化);结合所学可分析出隋朝时期,儒学家提出“三教合归儒”,唐朝推行三教并行政策;结合宋明理学可分析出宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。

选择②,结合汉武帝时期的兴办太学可分析出学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;结合日本文字的发展可分析出在汉字的基础上创造出假名;结合日本史实可分析出大化改新,以唐制为蓝本;结合所学可分析出法隆寺受中国南北朝建筑风格的影响,唐招提寺仿唐制建造(鉴真东渡、空海求法)。(答出三点即可,其他角度不得分)

17.(1)同:实事求是精神;实地调查精神;理性叙述精神;视野开阔;都有继承也有创新;有作者认知;

异:司马迁为代表的中国史学深受儒家思想影响,史学编撰中具有浓厚的等级思想;希罗多德受古希腊人文精神影响,具有一视同仁的民主思想。

(2)溯源悠久、与时俱进、体系完善、重视实际、注重程序。

(3)重具体、务实际的实用主义风格。更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

(4)基督教控制西欧政治、经济、文化、生活等人们的方方面面,人从生到死都离不开基督教。举例略。

(5)特点:开放性。

成因:特殊的地理位置,促进了多种文化间的交流;活跃的商业和频繁的军事活动;统治阶层的重视和努力。

【详解】(1)同:结合所学,司马迁《史记》不虚美,不隐恶,希罗多德《历史》尊重历史事实,既斥责波斯对希腊的侵略,又对波斯文化作了赞扬歌颂,可得出都具有实事求是、理性叙述精神;司马迁游历全国,寻访遗迹,希罗多德广泛游历埃及、非洲和小亚细亚,可得出都具有实地调查精神;《史记》叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史。《历史》非常生动地叙述了西亚、北非以及希腊等地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹等。因此可得出都视野开阔;希罗多德《历史》和司马迁《史记》都继承前人成果,也都有创新,如《史记》创新了纪传体,希罗多德首创历史叙述体;此外书中不是简单记述历史,而是都融合了作者认知。

异:东西方文化的差异造成史学传统的差异。根据材料“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,结合所学可知,司马迁为代表的中国史学深受儒家思想影响,史学编撰中具有浓厚的等级思想,如本纪以序帝王,世家以记侯国,列传以志人物;根据材料“为了保存人类的功业”,结合所学可知,希罗多德受古希腊人文精神影响,比如他颂扬希波战争中雅典人为自由民主而战,对不同民族文化也一视同仁。

(2)根据材料“上下千余年”,得出罗马法溯源悠久;根据材料“社会经济和文化的发展变化很大,法律也由产生、发展逐步趋于完善”,得出时俱进;根据材料“罗马法主要分为人法、物权法、继承法、债法、诉讼法等方面”,得出体系完善、重视实际;根据材料“诉讼法包括法定诉讼、程式诉讼、诉讼程序、诉讼非常程序等”,得出注重程序。

(3)根据材料“罗马人热爱集体,讲求实效。他们不事幻想,处处显示重具体、务实际的实用主义风格”,得出重具体、务实际的实用主义风格;根据材料“不大热衷于科学和哲学的理论探索,而更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设”,得出更注重于自身语言的发展和传播,更倾向于军事、法律、交通、建筑等方面的文化建设。

(4)根据材料“中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学”,结合所学,可知基督教控制西欧政治、经济、文化、生活等人们的方方面面,人从生到死都离不开基督教。比如,中世纪时期,婴儿出生后要到教堂受洗、起教名、指定教父。长大后要定期到教堂做礼拜,聆听牧师讲解《圣经》,向牧师忏悔过错。结婚时到教堂举行婚礼,在上帝面前表示对婚姻的忠诚。死前请牧师做弥撒,死后则安葬在教堂旁边的墓地中。

(5)特点:根据材料“它(拜占庭帝国)能够比较容易地进行多种文化间的交流活动”、“拜占庭文化的开放性也是其历史演化的必然结果”,可得出拜占庭文化具有开放性。

成因:根据材料“拜占庭帝国所在的特殊的地理位置,使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动”,得出特殊的地理位置,促进了多种文化间的交流;根据材料“活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介”,得出活跃的商业和频繁的军事活动;根据材料“拜占庭皇帝们始终缅怀罗马帝国的光荣”,得出统治阶层的重视和努力。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享