15《我与地坛(节选)》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛(节选)》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-18 19:35:08 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

我与地坛(节选)

史铁生

1.了解作者,写作背景,整体感知,把握文章内容,分析作者情感轨迹

2.理解景物描写的情味,鉴赏作者语言表达技巧

3.理解作者在文中表达的对生命和生活的态度

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它。不是不断的去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这心魂的可能与去向。

史铁生解释他的名字

新课导入

史铁生,1951年生于北京,1967年清华附中毕业,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 后来又患肾病并发展到尿毒症。自称是“职业是生病,业余在写作”。

他在做了7年临时工之后,转向写作。其作品以关注人生的独特主题和风格引人注目,多次在全国获奖,并有英法日文译本在国外出版。 主要作品有:《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《我与地坛》、《命若琴弦》《病隙碎笔》等。

作者简介

地坛简介

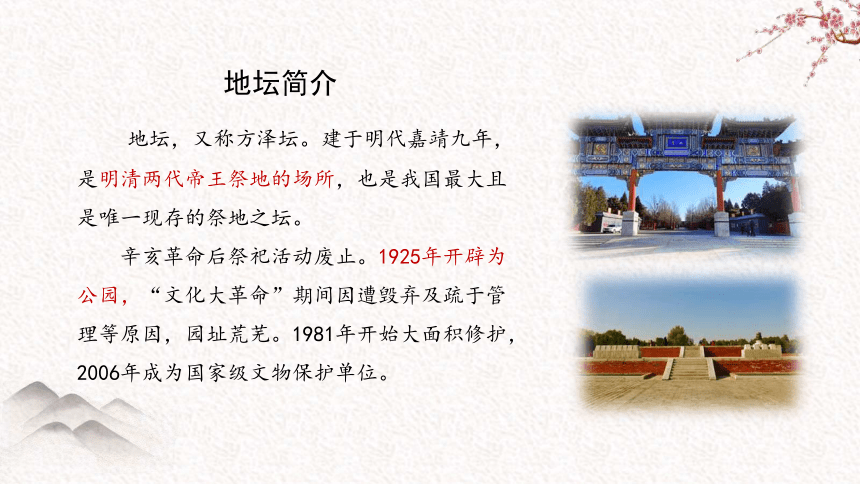

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

1.作者是在怎样的情况下来到地坛的 作者的心境如何

2.作者与地坛之间有怎样的缘分?他为什么喜欢到地坛去?

3.作者在地坛中思考过哪几个关于人生的问题?

4.作者在地坛中看见了什么?这给他怎样的启示?

请结合课文第3、5、7段的景物描写体会地坛对作者的影响

走进“我与地坛”

1.作者是在怎样的情况下来到地坛的 作者的心境如何

在最狂妄的年龄双腿残废。

找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

可见作者当时孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境。

2.作者与地坛之间有怎样的缘分?残废之初为什么喜欢到地坛去 ?

(1)我家离地坛很近。

“我”与地坛同病相怜(“园子”荒芜,“我” 残废)

(2)“我就摇了轮椅总是到它那里去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”

“在人口密集的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上天的苦心安排”

3.作者在地坛中思考过哪几个关于人生的问题?

关于死的事;为什么要出生;怎样活的问题

4.第三段作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?与“我”有什么关系?给“我”什么启示?

第三段:地坛:荒芜、历尽沧桑

我:失魂落魄、遭受苦难。心态也是苦闷、绝望。

启示:地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。

第五段中作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?给“我”什么启示?

第五段:地坛:荒芜但并不衰败,展现了地坛中小生灵的生机与活力。

启示:地坛向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命主体,都有它自身的价值和生命的顽强。这些顽强的小生灵促使他思考生与死的问题,促使他与命运抗争。园子虽然荒芜,但是并不衰败;“我”虽然残疾,但是不应该颓废!

第七段中作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?给“我”什么启示?

第七段:地坛:镇静、坦然、充满生机的

启示:即使外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式,顽强地活着,你就能坦然体会到人生的味道。时间是永恒不变的,即使在最困难的时候也要活出精彩,要热爱生活 生命的永恒、生活的信心

本段的景物描写也委婉地回答了“怎样活”的问题:面对苦难要勇敢地活下去,顽强地活下去,体会人生的味道。虽然身残但是志不残。 古园成为我的精神家园

景物描写的作用

1.有衬托作者心境的作用;

2.为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3.景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

1.文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的感情

2.在我的记忆中这是一位怎样的母亲

3.为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

4.文章是如何来写母亲的形象的?文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?这样写有什么好处?

5.儿子在母亲身上得到了什么人生启示?

6.品味“多年来我头一次意识到,……有过母亲的脚印”一句的含义?

走进“我与母亲”

每次我要去地坛时,她无言地帮我备,帮助我上车

母亲对儿子的理解送我出门,经常去找儿子……

母亲对儿子的担忧

1.文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的感情

2.在我的记忆中这是一位怎样的母亲

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3.为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

4.文章是如何来写母亲的形象的?文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?这样写有什么好处?

文章没有正面直接描写母亲,而是通过自己的心灵对话、自问自思、逐渐理解母亲对我的爱来写母亲的。表明对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。

这样写文章真诚动人。

5.儿子在母亲身上得到了什么人生启示?

苦难的命运,坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对待儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去,生存的意义、价值、在逆境中更加坚强。

6.品味“多年来我头一次意识到,……有过母亲的脚印”一句的含义?

作者回到园子中认识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

二者都对作者生活下去起了很大作用。

一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

两个部分,一写地坛, 一写母亲, 二者究竟有什么关联

从总体上看,一、二部分作者所写的对象及特点是什么?这样写有何作用?

对象 特点 作用

地坛

荒芜但并不衰败

生命感悟

母亲

坚忍、毫不张扬

生存启发

课文小结

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这个过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。

——史铁生

史铁生从腿开始思想,体察心灵,在地坛中找到了自己的精神家园,使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,终于体悟到母亲的苦难与伟大,自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

我与地坛(节选)

史铁生

1.了解作者,写作背景,整体感知,把握文章内容,分析作者情感轨迹

2.理解景物描写的情味,鉴赏作者语言表达技巧

3.理解作者在文中表达的对生命和生活的态度

心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它。不是不断的去看这些文字,而是借助这些蹒跚的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这心魂的可能与去向。

史铁生解释他的名字

新课导入

史铁生,1951年生于北京,1967年清华附中毕业,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 后来又患肾病并发展到尿毒症。自称是“职业是生病,业余在写作”。

他在做了7年临时工之后,转向写作。其作品以关注人生的独特主题和风格引人注目,多次在全国获奖,并有英法日文译本在国外出版。 主要作品有:《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《我与地坛》、《命若琴弦》《病隙碎笔》等。

作者简介

地坛简介

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

1.作者是在怎样的情况下来到地坛的 作者的心境如何

2.作者与地坛之间有怎样的缘分?他为什么喜欢到地坛去?

3.作者在地坛中思考过哪几个关于人生的问题?

4.作者在地坛中看见了什么?这给他怎样的启示?

请结合课文第3、5、7段的景物描写体会地坛对作者的影响

走进“我与地坛”

1.作者是在怎样的情况下来到地坛的 作者的心境如何

在最狂妄的年龄双腿残废。

找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

可见作者当时孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境。

2.作者与地坛之间有怎样的缘分?残废之初为什么喜欢到地坛去 ?

(1)我家离地坛很近。

“我”与地坛同病相怜(“园子”荒芜,“我” 残废)

(2)“我就摇了轮椅总是到它那里去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”

“在人口密集的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上天的苦心安排”

3.作者在地坛中思考过哪几个关于人生的问题?

关于死的事;为什么要出生;怎样活的问题

4.第三段作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?与“我”有什么关系?给“我”什么启示?

第三段:地坛:荒芜、历尽沧桑

我:失魂落魄、遭受苦难。心态也是苦闷、绝望。

启示:地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。

第五段中作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?给“我”什么启示?

第五段:地坛:荒芜但并不衰败,展现了地坛中小生灵的生机与活力。

启示:地坛向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命主体,都有它自身的价值和生命的顽强。这些顽强的小生灵促使他思考生与死的问题,促使他与命运抗争。园子虽然荒芜,但是并不衰败;“我”虽然残疾,但是不应该颓废!

第七段中作者在地坛中看见了什么景物?有什么特点?给“我”什么启示?

第七段:地坛:镇静、坦然、充满生机的

启示:即使外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式,顽强地活着,你就能坦然体会到人生的味道。时间是永恒不变的,即使在最困难的时候也要活出精彩,要热爱生活 生命的永恒、生活的信心

本段的景物描写也委婉地回答了“怎样活”的问题:面对苦难要勇敢地活下去,顽强地活下去,体会人生的味道。虽然身残但是志不残。 古园成为我的精神家园

景物描写的作用

1.有衬托作者心境的作用;

2.为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3.景物描写本身,实际上也是对“生命”对“世界”的解读。

1.文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的感情

2.在我的记忆中这是一位怎样的母亲

3.为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

4.文章是如何来写母亲的形象的?文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?这样写有什么好处?

5.儿子在母亲身上得到了什么人生启示?

6.品味“多年来我头一次意识到,……有过母亲的脚印”一句的含义?

走进“我与母亲”

每次我要去地坛时,她无言地帮我备,帮助我上车

母亲对儿子的理解送我出门,经常去找儿子……

母亲对儿子的担忧

1.文中写了母亲的哪些行动,体现了母亲对儿子怎样的感情

2.在我的记忆中这是一位怎样的母亲

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

3.为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

4.文章是如何来写母亲的形象的?文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?这样写有什么好处?

文章没有正面直接描写母亲,而是通过自己的心灵对话、自问自思、逐渐理解母亲对我的爱来写母亲的。表明对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。

这样写文章真诚动人。

5.儿子在母亲身上得到了什么人生启示?

苦难的命运,坚韧的意志和毫不张扬的母爱,为所爱的人承受一切苦难,为所爱的人献出一切爱,坚定地生活下去。也就是说,母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对待儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去,生存的意义、价值、在逆境中更加坚强。

6.品味“多年来我头一次意识到,……有过母亲的脚印”一句的含义?

作者回到园子中认识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

二者都对作者生活下去起了很大作用。

一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

两个部分,一写地坛, 一写母亲, 二者究竟有什么关联

从总体上看,一、二部分作者所写的对象及特点是什么?这样写有何作用?

对象 特点 作用

地坛

荒芜但并不衰败

生命感悟

母亲

坚忍、毫不张扬

生存启发

课文小结

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这个过程中我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。

——史铁生

史铁生从腿开始思想,体察心灵,在地坛中找到了自己的精神家园,使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,终于体悟到母亲的苦难与伟大,自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读