第1课 隋朝的统一与灭亡 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 766.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-18 18:41:55 | ||

图片预览

文档简介

第1课 隋朝的统一与灭亡

本课重点 知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

本课难点 理解科举制的伟大意义。

一、选择题

1.588年,隋文帝杨坚命令杨广率水陆大军50余万渡江作战,进攻江南的陈朝,589年,陈后主被俘投降,陈朝灭亡。这一历史事件的影响是( )

A.夺取了北周政权,建立隋朝 B.结束了长期分裂,统一全国

C.夺取了陈朝政权,建立唐朝 D.击败了东西突厥,控制西域

2.“为了整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块,杨广用举世无双的大运河打通了中国的任督二脉,弥合了高原——山脉圈内长时间存在的南方和北方的裂痕。”这说明隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了南北方经济交流

3.它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

4.“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革。科举制正式确立的标志是( )

A.隋文帝时期通过考试的办法选拔人才 B.隋炀帝时期创立进士科

C.唐太宗时期增加考试科目 D.武则天时期创立殿试制度

5.泰州有些地方还保留有“状元坊”“状元村”。与“状元”相关的选官制度正式创立于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.唐太宗时期 D.武则天时期

6.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( )

A.分封制度盛行 B.全国户口众多 C.土地兼并严重 D.郡县数量过多

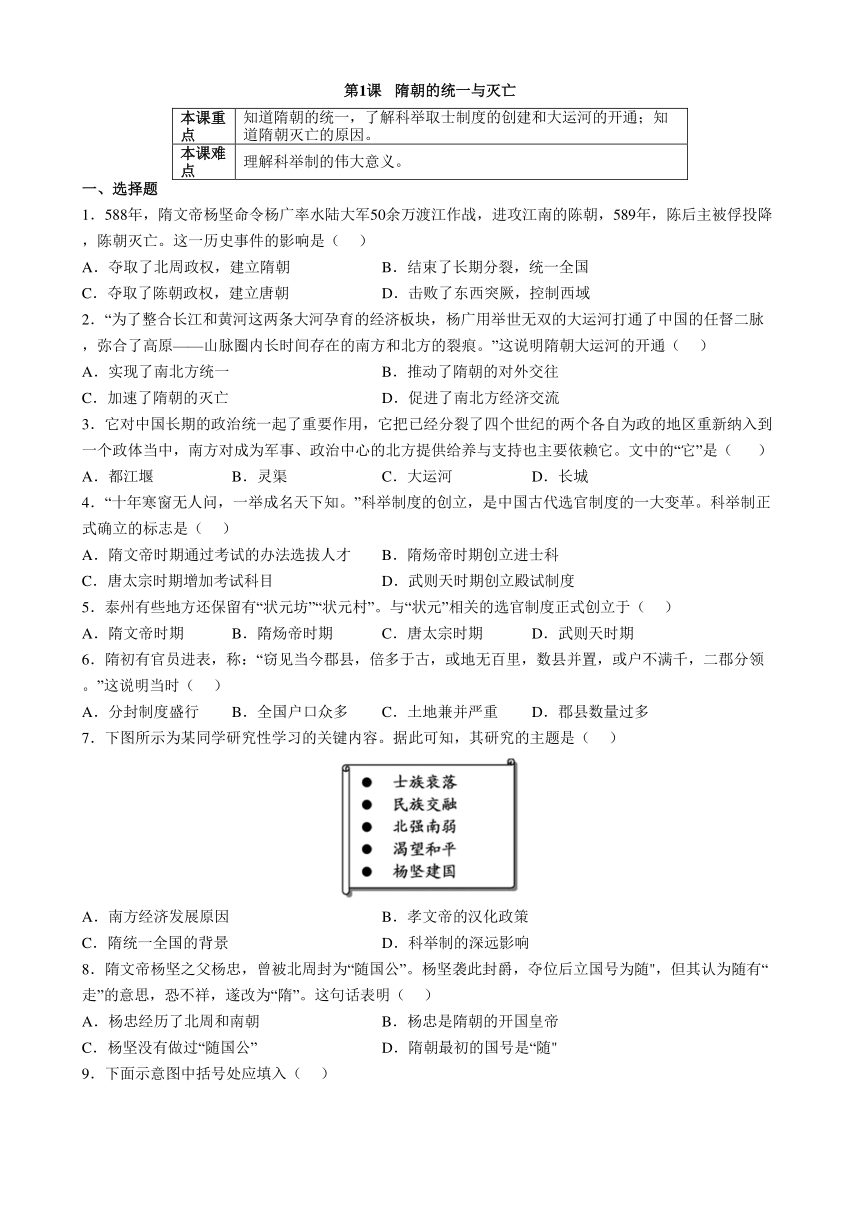

7.下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是( )

A.南方经济发展原因 B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景 D.科举制的深远影响

8.隋文帝杨坚之父杨忠,曾被北周封为“随国公”。杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随",但其认为随有“走”的意思,恐不祥,遂改为“隋”。这句话表明( )

A.杨忠经历了北周和南朝 B.杨忠是隋朝的开国皇帝

C.杨坚没有做过“随国公” D.隋朝最初的国号是“随"

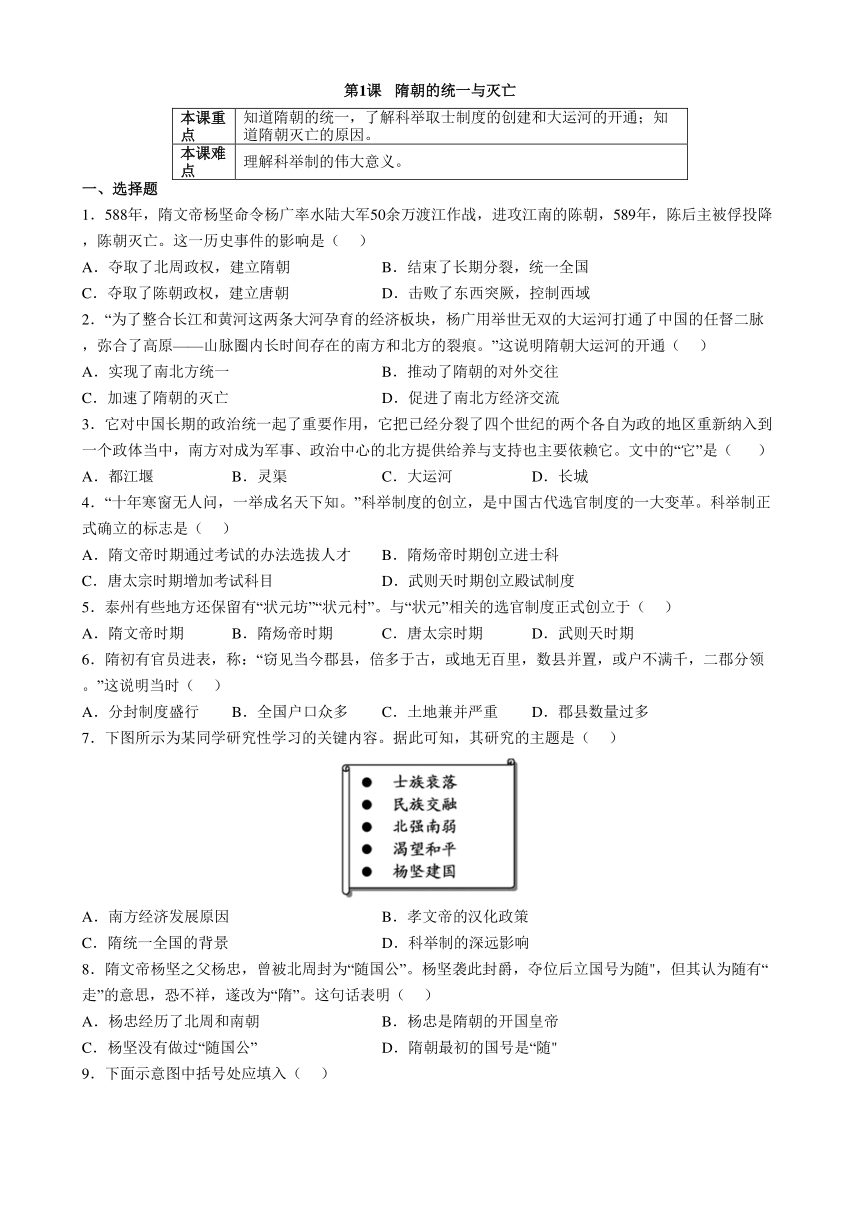

9.下面示意图中括号处应填入( )

A.分封制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

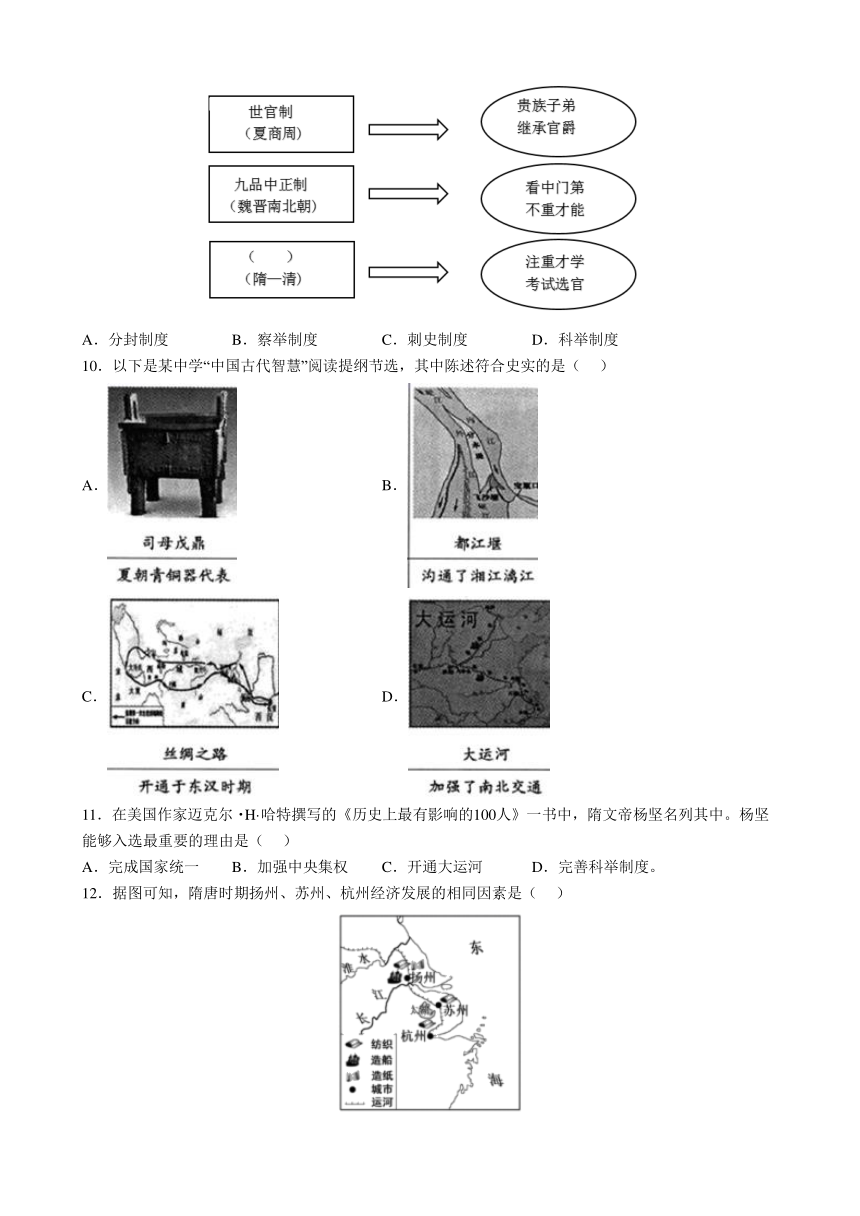

10.以下是某中学“中国古代智慧”阅读提纲节选,其中陈述符合史实的是( )

A. B.

C. D.

11.在美国作家迈克尔 H·哈特撰写的《历史上最有影响的100人》一书中,隋文帝杨坚名列其中。杨坚能够入选最重要的理由是( )

A.完成国家统一 B.加强中央集权 C.开通大运河 D.完善科举制度。

12.据图可知,隋唐时期扬州、苏州、杭州经济发展的相同因素是( )

A.交通便利 B.海运发达 C.外贸兴隆 D.文化昌盛

13.学习中国古代史要善于抓住“朝代更替”这条主线。与如图中①②③相对应的朝代是( )

A.隋朝、五代、宋朝 B.隋朝、宋朝、元朝

C.明朝、隋朝、宋朝 D.商朝、三国、隋朝

14.唐朝诗人皮日休在《汴河怀古》中咏道“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”可见隋朝大运河( )

A.加强了南北交通 B.连接长江与珠江水系

C.巩固了隋朝统治 D.使成都平原成为沃野

15.长城和大运河是书写在中华大地上的个“人”字。以下两首评价长城和大运河的诗句,涉及的观点较为合理的是( )

长城 大运河

奉使蒙恬工力拙,过秦贾传论言该; 当时北客难游牧,今日南人任往来。 【清】佚名 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。 【唐】皮日休《汴河怀古》

A.辩证的观点 B.积极的观点 C.消极的观点 D.片面的观点

16.秦朝开凿了沟通湘江和漓江的灵渠,隋朝开凿了贯通南北的大运河。秦、隋两朝的这一举措都( )

A.实现了经济重心的南移 B.保障了两朝的长治久安

C.有利于巩固国家的统一 D.推动了对外文化的交流

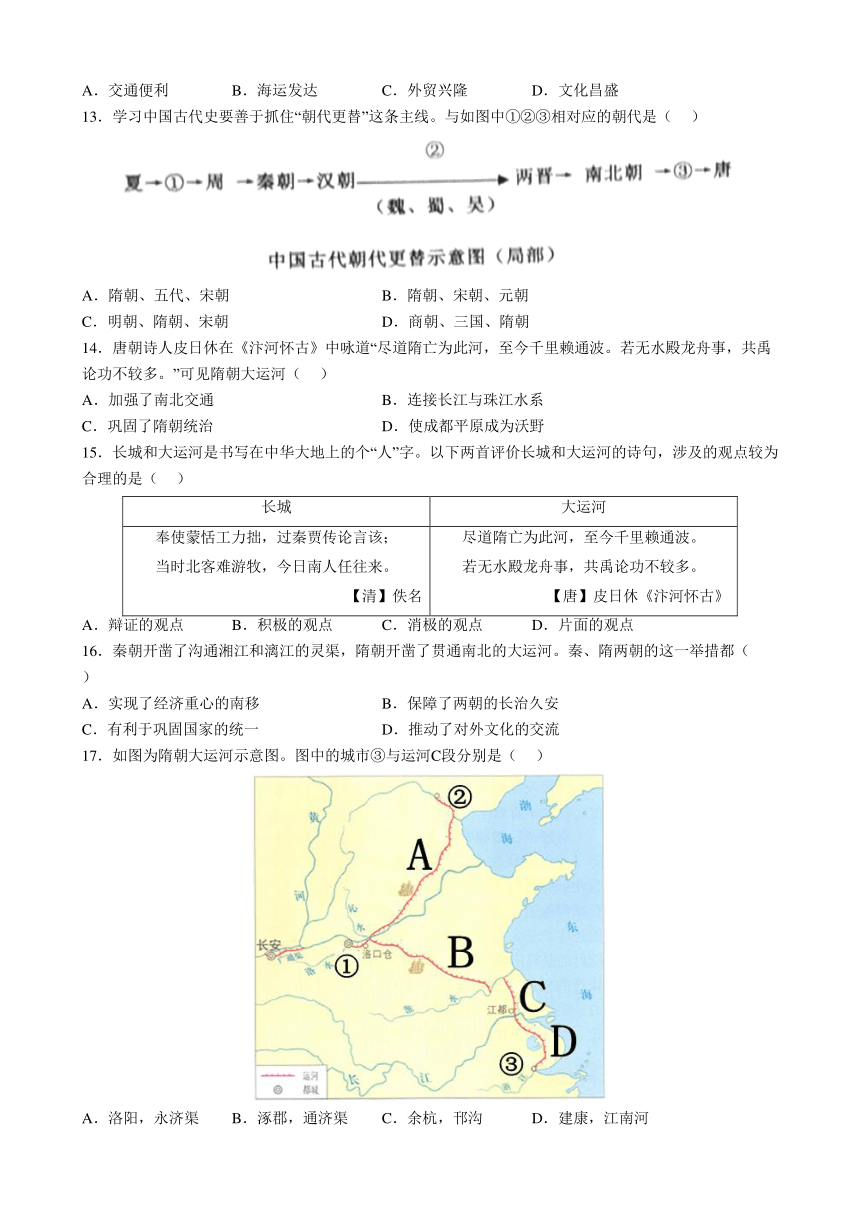

17.如图为隋朝大运河示意图。图中的城市③与运河C段分别是( )

A.洛阳,永济渠 B.涿郡,通济渠 C.余杭,邗沟 D.建康,江南河

18.隋唐时期,科举制度下的考生可以自由报考,而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”。材料主要体现出科举制的特点是( )

A.注重门第家世 B.取士方式多样 C.关注道德品质 D.公开公平竞争

19.有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

20.古人这样评价大运河:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”从中可以看出大运河的走向及直接作用是( )

A.东西走向;巩固了隋朝统治 B.东西走向;加强了民族融合

C.南北走向;便利了南北运输 D.南北走向;促进了中外交流

二、综合题

21.在中国封建社会,统治者为巩固其统治地位,都十分重视培养和选拔人才,并逐步建立起了一系列的选官制度。阅读下列材料,回答问题。

材料 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官.充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 魏晋以来,实行盯选官制度是九品中正制,官员大都从各地权贵的子弟中选拔,权贵子弟无论优劣,都可以做官,许多出生低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

(1)根据材料一,指出汉武帝选官的主要标准是什么。

(2)根据所学知识,指出为改变材料二中的弊端,隋朝时变化为什么样的选官制度?这一制度的创立有什么意义?

参考答案

1.B

【详解】581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。B项正确;隋朝建立是在581年,排除AC项;材料没有涉及击败了东西突厥,控制西域,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”体现了隋朝大运河的开通促进了南北方的经济交流,D项正确;隋朝修建大运河之前就已经统一了南北方,排除A项;材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”强调的是大运河对国内的影响,排除B项;材料强调大运河的修建,促进了南北方经济交流而非加速隋朝灭亡,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”结合所学知识可知,材料的“它”指的是大运河,大运河是隋炀帝在位时期开凿的,开通大运河的作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项正确;战国时期修建都江堰,与“它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中”不符,排除A项;秦朝时期修建灵渠,材料没有涉及,排除B项;秦朝时 期修建长城,与“南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”不符,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】依据所学知识,隋朝隋炀帝时期设立进士科,标志科举制度正式确立,B项正确;隋文帝时期通过考试的办法选拔人才,但不是科举制正式确立的标志,排除A项;唐太宗时期增加考试科目、武则天时期创立殿试制度,都是在科举制正式确立之后,排除CD项。故选B项。

5.B

【详解】“状元村”“状元桥”“状元及第匾”与科举制有关,隋炀帝时期设进士科,科举制度正式诞生,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。故选B项。

6.D

【详解】根据“当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置”可知,隋朝郡县数量过多,故选D;隋朝没有实行分封制,排除A;材料反咉郡县数量多,无法体现全国户口众多,排除B;材料信息与土地兼并无关,排除C。

7.C

【详解】依据题干信息可知,三国两晋南北朝时期出现了民族交融的一次高潮。社会动荡不安使门阀士族走向衰落。北方居民大量南迁,促进了江南地区的开发。连年的征战,人们渴望和平。北周外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝,故C正确;连年的征战使北方居民大量南迁,带去了先进的技术和劳动力,孝文帝的汉化政策促进了民族交融,AB比较片面,与题干内容不符,故错误;隋炀帝创立了科举制,故D错误。综上故选C。

8.D

【详解】材料中介绍了隋朝的来历。材料中“杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随”说明隋朝最初国号是随朝,后来改为隋朝。故D符合题意;杨坚并没经历南朝,排除A;隋朝的开国皇帝是杨坚,排除B;材料中“杨坚袭此封爵”说明杨坚做过“随国公”,排除C;故选D。

9.D

【详解】 隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。从唐到清朝一直实行科举制度 。故D符合题意;分封制是西周实行的地方制度,排除A;察举制是西汉时期实行选官制度,排除B;刺史制度是西汉时期监察制度,排除C。故选D。

10.D

【详解】结合所学知识可知,隋朝大运河的开通,加强了南北交通,促进了经济的发展。故D陈述符合史实,符合题意;司母戊鼎是商朝青铜器的代表,排除A;沟通湘江和漓江的是灵渠,排除B;丝绸之路开通于西汉时期,排除C。故选D。

11.A

【详解】结合所学可知,581年, 北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安。589年,隋灭陈,结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,重新统一了全国。杨坚能够入选最重要的理由是完成国家统一。故A符合题意;加强中央集权与完成国家统一的影响力要小,故B不符合题意;隋炀帝开通了大运河,故C不符合题意;隋炀帝创立了科举制,唐朝完善了科举制,故D不符合题意;故选A。

12.A

【详解】依据图片信息可知,隋唐时期扬州、苏州、杭州经济发展的相同因素是交通便利,地处大运河沿岸。隋唐大运河以洛阳为中心,南起余杭(今杭州),北至涿郡(今北京)。605年,隋炀帝即命开凿大运河,610年,隋炀帝继续开凿江南运河,使得镇江至杭州段通航。至此,以洛阳为中心,通过通济渠、永济渠两大渠道,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,并把京师、东都、涿郡(幽州)、浚仪(汴州)、梁郡(宁州)、山阳(楚州)、江都(扬州)、吴郡(苏州)、余杭(杭州)等通都大邑联缀在一起,从而加强了各地区间的联系。当时运河上“商船旅往返,船乘不绝”,隋代大运河造就了当时的中心大都市,A项符合题意;综上所述BCD三项均与图片信息不符,排除。故选A。

13.D

【详解】考查点:中国古代朝代的更替。解题思路:结合“①②③前后的朝代”判断相对应的朝代。结合所学知识可知,夏朝在约公元前1600年被商汤所灭。商汤建立商朝,故①是商。东汉灭亡后,中国历史进入魏蜀吴三国时期,故②是三国。589年,隋灭陈,统一全国。618年,隋朝灭亡,唐朝建立。故③是隋。故D符合题意;夏朝之后是商朝,排除ABC。故选D。

14.A

【详解】“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”大意是说虽然大家都认为隋朝灭亡是因为大运河的开通,但是至今仍然是南北交通的大动脉,由此可见材料肯定隋朝大运河加强了南北经济文化交流,A正确;连接长江与珠江水系的是秦朝修建的灵渠,B排除;隋朝因为隋炀帝的暴政引发农民起义短命而亡,因此大运河并没有巩固隋朝统治,C排除;使成都平原成为沃野的是战国时期李冰父子修建的都江堰,D排除。故选A。

15.D

【详解】诗句大意:一直以来人们都认为隋朝的灭亡就是因为这大运河,但从运河开通至今,南北沟通还都要靠它如果没有当年隋炀帝三下江都南巡最终导致灭国的事情,那隋炀帝开通大运河的功劳和大禹治水的相比也不差,这首诗对大运河的评价较为片面,隋朝灭亡的主要原因是炀帝暴政和农民大起义,而不是开通大运河和部将反叛。故选D。

16.C

【详解】结合所学知识可知,秦朝开凿了沟通湘江和漓江的灵渠,为中原与岭南地区的经济文化交流,提供了有利条件,有利于巩固国家的统一。隋朝开凿了贯通南北的大运河,加强了南方与中原的联系,有利于巩固国家的统一。因此秦、隋两朝的这一举措都有利于巩固国家的统一。选项C符合题意;经济重心的南移,是从汉末三国时期开始,到两宋完成,A排除;秦、隋两朝时间短暂,B排除;“推动了对外文化的交流”,不符合史实,D排除。故选C。

17.C

【详解】根据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对去全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段(按由北到南的顺序);从北到南沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。图中的城市③是余杭,运河C段是邗沟,所以C符合题意,ABD不符合题意,故选择C。

18.D

【详解】依据所学知识可知,隋唐时期实行科举制度选拔官员,以考试成绩作为选官的主要依据,打破了门第限制,平民也可以通过真才实学做官,“自由报考”“取士不问家世”“一切以程文为去留”体现出科举制公开公平竞争的特点,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

19.C

【详解】依据题干信息“唯一没有被动摇过基础的制度、持续了一千多年”可知,此内容反映了科举制具有稳定性和延续性,故C符合题意;题干没有涉及科举制有利于选拔社会人才、可以推动教育发展、能够防止政权覆灭,故ABD不合题意。故此题选C。

【点睛】抓住题干关键词“唯一没有被动摇过基础的制度、持续了一千多年”是解题的关键,逐一分析各选项。

20.C

【详解】依据所学可知,题干内容“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”可以获取到大运河南北走向,便利了南北运输。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多米,是古代世界上最长的运河,便利了南北运输,成为南北政治、经济文化联系的纽带,所以C项符合题意;东西走向巩固了隋朝统治、东西走向加强了民族融合表述不正确;南北走向促进了中外交流,与题干不符。由此分析ABD三项不符合题意,故选C。

21.(1)标准:品行(答孝廉、品德也可)。

(2)制度:科举制;措施:增加考试科目,鼓励士人报考;意义:是中国选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范田,使有才学的人能够参政:推动了教育的发展。

【详解】(1)依据材料一:汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官。由此可知当时汉武帝选官的主要标志:孝廉,人品好。

(2)依据课本所学可知,隋文帝时,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。隋朝开始用科举制选拔人才;科举制是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够参政:推动了教育的发展。

本课重点 知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

本课难点 理解科举制的伟大意义。

一、选择题

1.588年,隋文帝杨坚命令杨广率水陆大军50余万渡江作战,进攻江南的陈朝,589年,陈后主被俘投降,陈朝灭亡。这一历史事件的影响是( )

A.夺取了北周政权,建立隋朝 B.结束了长期分裂,统一全国

C.夺取了陈朝政权,建立唐朝 D.击败了东西突厥,控制西域

2.“为了整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块,杨广用举世无双的大运河打通了中国的任督二脉,弥合了高原——山脉圈内长时间存在的南方和北方的裂痕。”这说明隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了南北方经济交流

3.它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

4.“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革。科举制正式确立的标志是( )

A.隋文帝时期通过考试的办法选拔人才 B.隋炀帝时期创立进士科

C.唐太宗时期增加考试科目 D.武则天时期创立殿试制度

5.泰州有些地方还保留有“状元坊”“状元村”。与“状元”相关的选官制度正式创立于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.唐太宗时期 D.武则天时期

6.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( )

A.分封制度盛行 B.全国户口众多 C.土地兼并严重 D.郡县数量过多

7.下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是( )

A.南方经济发展原因 B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景 D.科举制的深远影响

8.隋文帝杨坚之父杨忠,曾被北周封为“随国公”。杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随",但其认为随有“走”的意思,恐不祥,遂改为“隋”。这句话表明( )

A.杨忠经历了北周和南朝 B.杨忠是隋朝的开国皇帝

C.杨坚没有做过“随国公” D.隋朝最初的国号是“随"

9.下面示意图中括号处应填入( )

A.分封制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

10.以下是某中学“中国古代智慧”阅读提纲节选,其中陈述符合史实的是( )

A. B.

C. D.

11.在美国作家迈克尔 H·哈特撰写的《历史上最有影响的100人》一书中,隋文帝杨坚名列其中。杨坚能够入选最重要的理由是( )

A.完成国家统一 B.加强中央集权 C.开通大运河 D.完善科举制度。

12.据图可知,隋唐时期扬州、苏州、杭州经济发展的相同因素是( )

A.交通便利 B.海运发达 C.外贸兴隆 D.文化昌盛

13.学习中国古代史要善于抓住“朝代更替”这条主线。与如图中①②③相对应的朝代是( )

A.隋朝、五代、宋朝 B.隋朝、宋朝、元朝

C.明朝、隋朝、宋朝 D.商朝、三国、隋朝

14.唐朝诗人皮日休在《汴河怀古》中咏道“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”可见隋朝大运河( )

A.加强了南北交通 B.连接长江与珠江水系

C.巩固了隋朝统治 D.使成都平原成为沃野

15.长城和大运河是书写在中华大地上的个“人”字。以下两首评价长城和大运河的诗句,涉及的观点较为合理的是( )

长城 大运河

奉使蒙恬工力拙,过秦贾传论言该; 当时北客难游牧,今日南人任往来。 【清】佚名 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。 【唐】皮日休《汴河怀古》

A.辩证的观点 B.积极的观点 C.消极的观点 D.片面的观点

16.秦朝开凿了沟通湘江和漓江的灵渠,隋朝开凿了贯通南北的大运河。秦、隋两朝的这一举措都( )

A.实现了经济重心的南移 B.保障了两朝的长治久安

C.有利于巩固国家的统一 D.推动了对外文化的交流

17.如图为隋朝大运河示意图。图中的城市③与运河C段分别是( )

A.洛阳,永济渠 B.涿郡,通济渠 C.余杭,邗沟 D.建康,江南河

18.隋唐时期,科举制度下的考生可以自由报考,而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”。材料主要体现出科举制的特点是( )

A.注重门第家世 B.取士方式多样 C.关注道德品质 D.公开公平竞争

19.有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

20.古人这样评价大运河:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”从中可以看出大运河的走向及直接作用是( )

A.东西走向;巩固了隋朝统治 B.东西走向;加强了民族融合

C.南北走向;便利了南北运输 D.南北走向;促进了中外交流

二、综合题

21.在中国封建社会,统治者为巩固其统治地位,都十分重视培养和选拔人才,并逐步建立起了一系列的选官制度。阅读下列材料,回答问题。

材料 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官.充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 魏晋以来,实行盯选官制度是九品中正制,官员大都从各地权贵的子弟中选拔,权贵子弟无论优劣,都可以做官,许多出生低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

(1)根据材料一,指出汉武帝选官的主要标准是什么。

(2)根据所学知识,指出为改变材料二中的弊端,隋朝时变化为什么样的选官制度?这一制度的创立有什么意义?

参考答案

1.B

【详解】581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。B项正确;隋朝建立是在581年,排除AC项;材料没有涉及击败了东西突厥,控制西域,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”体现了隋朝大运河的开通促进了南北方的经济交流,D项正确;隋朝修建大运河之前就已经统一了南北方,排除A项;材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”强调的是大运河对国内的影响,排除B项;材料强调大运河的修建,促进了南北方经济交流而非加速隋朝灭亡,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料“它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”结合所学知识可知,材料的“它”指的是大运河,大运河是隋炀帝在位时期开凿的,开通大运河的作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项正确;战国时期修建都江堰,与“它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中”不符,排除A项;秦朝时期修建灵渠,材料没有涉及,排除B项;秦朝时 期修建长城,与“南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”不符,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】依据所学知识,隋朝隋炀帝时期设立进士科,标志科举制度正式确立,B项正确;隋文帝时期通过考试的办法选拔人才,但不是科举制正式确立的标志,排除A项;唐太宗时期增加考试科目、武则天时期创立殿试制度,都是在科举制正式确立之后,排除CD项。故选B项。

5.B

【详解】“状元村”“状元桥”“状元及第匾”与科举制有关,隋炀帝时期设进士科,科举制度正式诞生,B项正确;综合上述分析可排除ACD项。故选B项。

6.D

【详解】根据“当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置”可知,隋朝郡县数量过多,故选D;隋朝没有实行分封制,排除A;材料反咉郡县数量多,无法体现全国户口众多,排除B;材料信息与土地兼并无关,排除C。

7.C

【详解】依据题干信息可知,三国两晋南北朝时期出现了民族交融的一次高潮。社会动荡不安使门阀士族走向衰落。北方居民大量南迁,促进了江南地区的开发。连年的征战,人们渴望和平。北周外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝,故C正确;连年的征战使北方居民大量南迁,带去了先进的技术和劳动力,孝文帝的汉化政策促进了民族交融,AB比较片面,与题干内容不符,故错误;隋炀帝创立了科举制,故D错误。综上故选C。

8.D

【详解】材料中介绍了隋朝的来历。材料中“杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随”说明隋朝最初国号是随朝,后来改为隋朝。故D符合题意;杨坚并没经历南朝,排除A;隋朝的开国皇帝是杨坚,排除B;材料中“杨坚袭此封爵”说明杨坚做过“随国公”,排除C;故选D。

9.D

【详解】 隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。从唐到清朝一直实行科举制度 。故D符合题意;分封制是西周实行的地方制度,排除A;察举制是西汉时期实行选官制度,排除B;刺史制度是西汉时期监察制度,排除C。故选D。

10.D

【详解】结合所学知识可知,隋朝大运河的开通,加强了南北交通,促进了经济的发展。故D陈述符合史实,符合题意;司母戊鼎是商朝青铜器的代表,排除A;沟通湘江和漓江的是灵渠,排除B;丝绸之路开通于西汉时期,排除C。故选D。

11.A

【详解】结合所学可知,581年, 北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安。589年,隋灭陈,结束了西晋末年以来近300年的分裂局面,重新统一了全国。杨坚能够入选最重要的理由是完成国家统一。故A符合题意;加强中央集权与完成国家统一的影响力要小,故B不符合题意;隋炀帝开通了大运河,故C不符合题意;隋炀帝创立了科举制,唐朝完善了科举制,故D不符合题意;故选A。

12.A

【详解】依据图片信息可知,隋唐时期扬州、苏州、杭州经济发展的相同因素是交通便利,地处大运河沿岸。隋唐大运河以洛阳为中心,南起余杭(今杭州),北至涿郡(今北京)。605年,隋炀帝即命开凿大运河,610年,隋炀帝继续开凿江南运河,使得镇江至杭州段通航。至此,以洛阳为中心,通过通济渠、永济渠两大渠道,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,并把京师、东都、涿郡(幽州)、浚仪(汴州)、梁郡(宁州)、山阳(楚州)、江都(扬州)、吴郡(苏州)、余杭(杭州)等通都大邑联缀在一起,从而加强了各地区间的联系。当时运河上“商船旅往返,船乘不绝”,隋代大运河造就了当时的中心大都市,A项符合题意;综上所述BCD三项均与图片信息不符,排除。故选A。

13.D

【详解】考查点:中国古代朝代的更替。解题思路:结合“①②③前后的朝代”判断相对应的朝代。结合所学知识可知,夏朝在约公元前1600年被商汤所灭。商汤建立商朝,故①是商。东汉灭亡后,中国历史进入魏蜀吴三国时期,故②是三国。589年,隋灭陈,统一全国。618年,隋朝灭亡,唐朝建立。故③是隋。故D符合题意;夏朝之后是商朝,排除ABC。故选D。

14.A

【详解】“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”大意是说虽然大家都认为隋朝灭亡是因为大运河的开通,但是至今仍然是南北交通的大动脉,由此可见材料肯定隋朝大运河加强了南北经济文化交流,A正确;连接长江与珠江水系的是秦朝修建的灵渠,B排除;隋朝因为隋炀帝的暴政引发农民起义短命而亡,因此大运河并没有巩固隋朝统治,C排除;使成都平原成为沃野的是战国时期李冰父子修建的都江堰,D排除。故选A。

15.D

【详解】诗句大意:一直以来人们都认为隋朝的灭亡就是因为这大运河,但从运河开通至今,南北沟通还都要靠它如果没有当年隋炀帝三下江都南巡最终导致灭国的事情,那隋炀帝开通大运河的功劳和大禹治水的相比也不差,这首诗对大运河的评价较为片面,隋朝灭亡的主要原因是炀帝暴政和农民大起义,而不是开通大运河和部将反叛。故选D。

16.C

【详解】结合所学知识可知,秦朝开凿了沟通湘江和漓江的灵渠,为中原与岭南地区的经济文化交流,提供了有利条件,有利于巩固国家的统一。隋朝开凿了贯通南北的大运河,加强了南方与中原的联系,有利于巩固国家的统一。因此秦、隋两朝的这一举措都有利于巩固国家的统一。选项C符合题意;经济重心的南移,是从汉末三国时期开始,到两宋完成,A排除;秦、隋两朝时间短暂,B排除;“推动了对外文化的交流”,不符合史实,D排除。故选C。

17.C

【详解】根据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对去全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段(按由北到南的顺序);从北到南沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。图中的城市③是余杭,运河C段是邗沟,所以C符合题意,ABD不符合题意,故选择C。

18.D

【详解】依据所学知识可知,隋唐时期实行科举制度选拔官员,以考试成绩作为选官的主要依据,打破了门第限制,平民也可以通过真才实学做官,“自由报考”“取士不问家世”“一切以程文为去留”体现出科举制公开公平竞争的特点,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

19.C

【详解】依据题干信息“唯一没有被动摇过基础的制度、持续了一千多年”可知,此内容反映了科举制具有稳定性和延续性,故C符合题意;题干没有涉及科举制有利于选拔社会人才、可以推动教育发展、能够防止政权覆灭,故ABD不合题意。故此题选C。

【点睛】抓住题干关键词“唯一没有被动摇过基础的制度、持续了一千多年”是解题的关键,逐一分析各选项。

20.C

【详解】依据所学可知,题干内容“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”可以获取到大运河南北走向,便利了南北运输。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多米,是古代世界上最长的运河,便利了南北运输,成为南北政治、经济文化联系的纽带,所以C项符合题意;东西走向巩固了隋朝统治、东西走向加强了民族融合表述不正确;南北走向促进了中外交流,与题干不符。由此分析ABD三项不符合题意,故选C。

21.(1)标准:品行(答孝廉、品德也可)。

(2)制度:科举制;措施:增加考试科目,鼓励士人报考;意义:是中国选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范田,使有才学的人能够参政:推动了教育的发展。

【详解】(1)依据材料一:汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官。由此可知当时汉武帝选官的主要标志:孝廉,人品好。

(2)依据课本所学可知,隋文帝时,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。隋朝开始用科举制选拔人才;科举制是中国古代选官制度的一大变革;加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够参政:推动了教育的发展。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源