统编版高中语文选择性必修中册第三单元 《屈原列传 》《苏武传 》联读设计课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册第三单元 《屈原列传 》《苏武传 》联读设计课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-19 17:31:07 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

教材版本:统编人教版

学段学科:高中语文

年级学期:高二第二学期

课 名:历史人物纵横谈,精神品格古今论

———《屈原列传》《苏武传》联读

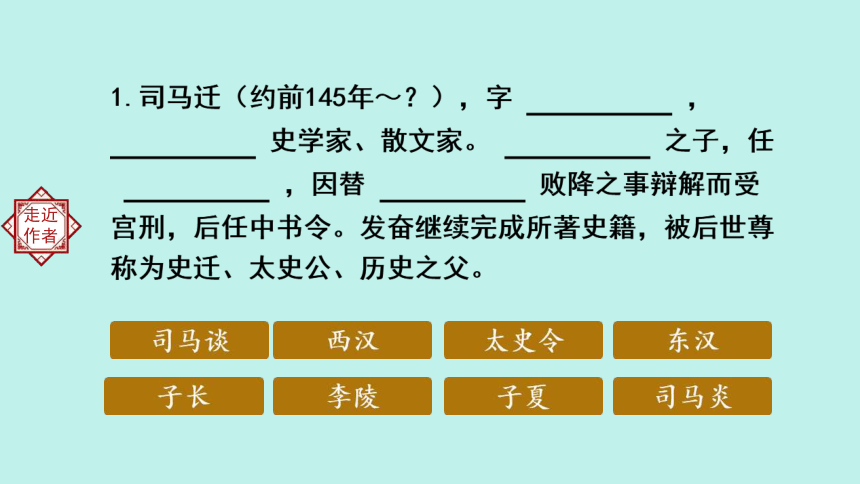

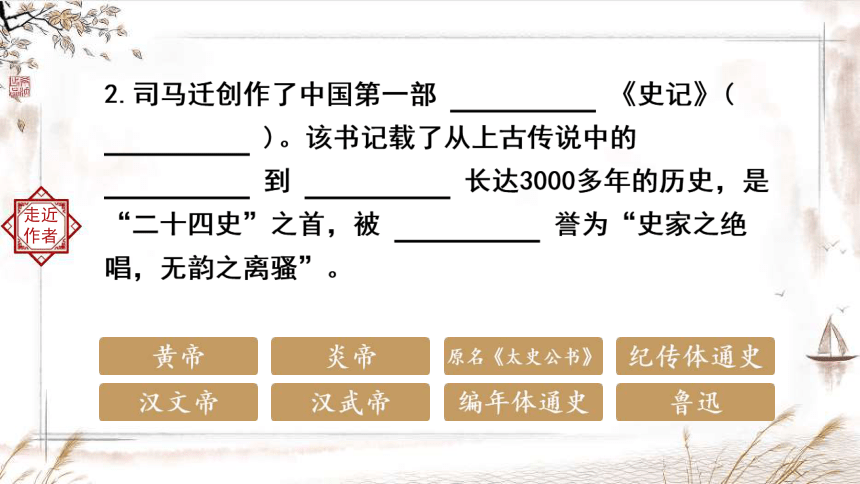

走近作者

走近作者

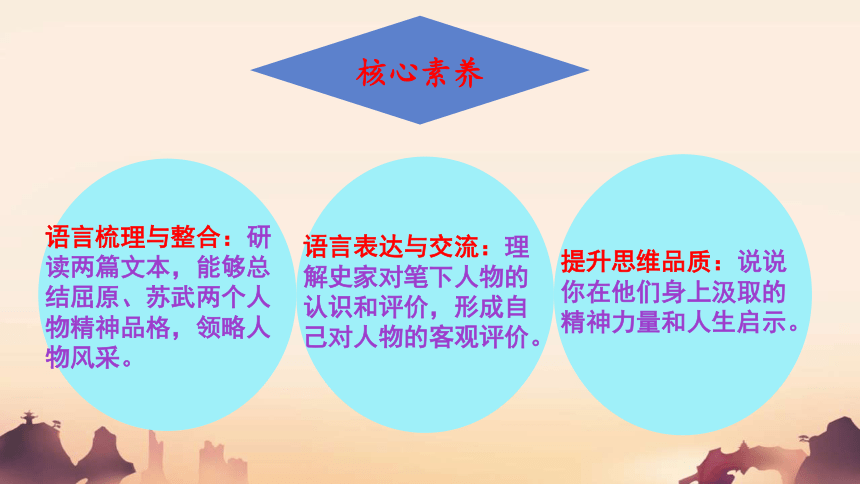

核心素养

语言梳理与整合:研读两篇文本,能够总结屈原、苏武两个人物精神品格,领略人物风采。

语言表达与交流:理解史家对笔下人物的认识和评价,形成自己对人物的客观评价。

提升思维品质:说说你在他们身上汲取的精神力量和人生启示。

任务一

寻找课文史实,梳理人物经历

通读《屈原列传》和《苏武传》,从屈原、苏武中选择一位人物,结合课文内容,找出文章中涉及的史实,并按照时间顺序进行整理,梳理出人物的主要人生经历。

要求:

概括主要事件,根据时间顺序,梳理《屈原列传》《苏武传》中的主要事件,把握人物生平。

(1)重点突出,人物重要的经历不遗漏;

(2)条理清晰,按照时间顺序以表格或导图的形式清楚明了地反映人物生平;

(3)语言精练,文字具有高度的概括性。

人生经历表

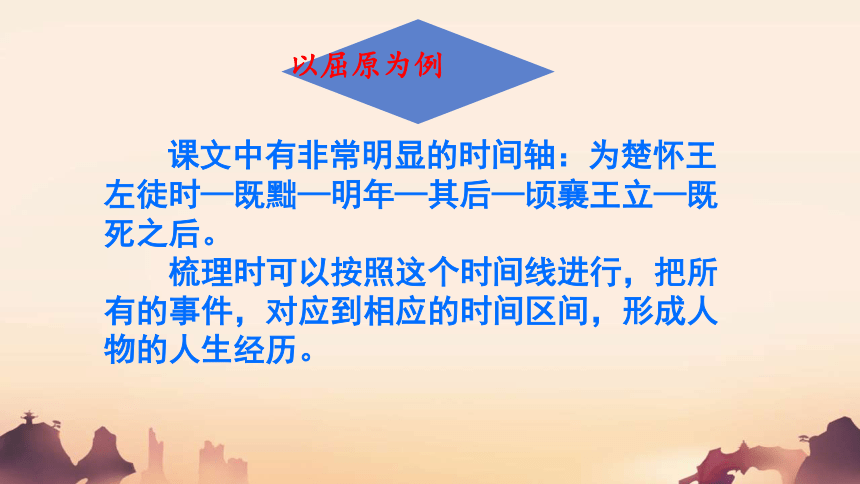

以屈原为例

课文中有非常明显的时间轴:为楚怀王左徒时—既黜—明年—其后—顷襄王立—既死之后。

梳理时可以按照这个时间线进行,把所有的事件,对应到相应的时间区间,形成人物的人生经历。

屈原一生,大致可以分为四个阶段:

一是“王甚任之”;

二是“王怒而疏”;

三是“放流”;

四是“王怒而迁”。

每个阶段都有相应的事件,一一找出来。

1、“王甚任之”。主要在第1段。屈原出身贵族,担任楚怀王左徒,在内图议国事,发布政令;在外接待宾客,外交诸候,深受楚王信任。

2、“王怒而疏”。主要是文章第2-7段。上官大夫欲夺草稿而屈原不与,后无中生有,使得楚王“怒而疏屈平”。此后屈原又被黜,内心“忧愁幽思”,于是创作了《离骚》。楚国被秦国和其他诸侯国侵凌,内外交困。怀王听信子兰,入武关与秦昭王会,却被扣留,三年后客死异国。

3、“放流”。主要在第8段。怀王为秦所困,楚人立太子为王,是为顷襄王,以子兰为令尹。屈原不容于朝,被“放流”在外。

4、“王怒而迁”。主要是第9、10两段。屈原被“放流”后,也许曾被召回,又因子兰诋毁再次被迁逐。经历两次放逐的屈原,来到江边,与渔父有一番对话。之后作《怀沙》,不久自投汨罗江而死。楚国日益没落,数十年后,终为秦所灭。

屈原 人生经历表

《苏武传》则记叙了苏武出使匈奴、因变被扣、不惧威逼、不受利诱、苦守北海、持节不失的事迹。

文中选择了苏武宁死不降、卧雪牧羊等最能体现其爱国品质的事迹来描写,并写得“文赡而事详”,至于苏武为於靬王赏识及牛羊被盗等事,则略而交代,详略得体,使主题更加突出。对典型事例,作者讲求描述的生动性,如苏武受审前欲自杀而被自己人劝止,受审时以死自明心迹又被匈奴人救活等情节曲折跌宕、引人入胜,把苏武百折不挠、奋力抗争的特征描绘得异常感人。

分析人物形象,感受爱国精神

1、两篇传记,选取恰当的史实,塑造了屈原和苏武两个人物形象。请阅读课文,分别概括两个人物的形象特征,并选择其中一个进行具体分析。

2、简要说明“舍生取义”在苏武和屈原身上分别是如何体现的,并结合社会热点说说。

任务二

3、什么是忠诚?晏子认为真正的忠诚是忠诚于国家、人民,而非忠诚于君主。换句话说,就是要忠诚于明君,而非昏君。而那些不分黑白、一味盲目服从君主、为君主做无谓牺牲的行为,我们称之为“愚忠”。那么你认为屈原、苏武的忠诚是愚忠吗?请选择一个进行具体分析。

屈原的形象:

才能卓越、光明磊落、矢志不渝、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念。具有崇高的人格和伟大的爱国精神。

屈原是一个孤独的悲剧英雄形象,他的一生和楚国的兴衰存亡休戚相关。屈原之“志”是坚贞不屈的人格、存君兴国的理想。全文围绕屈原之“志”展开,以评价《离骚》“推其志”;以国家危难突出屈原“眷顾楚国,心系怀王”,“其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉”;以其答渔父之问,抒发矢志不渝的信念。

苏武的形象:

苏武处处维护民族尊严和国家利益,不忘使臣之命,既表现了和匈奴修好之愿,又不为匈奴的威吓所屈,奋力抗争。

苏武对卫律的始而威胁,继而利诱,终而相通等手段,一从容却之。在受审讯时,他自刺对之,义不受辱。匈奴以冻饿置其于死地,他千方百计自救,奇迹般地活了下来。对李陵的劝降,苏武以君臣和国家大义自剖心迹,欲以死明志。

苏武临危不惧,视死如归,处事得体,不失汉朝使臣的身份,正气凛然,维护了民族尊严,感人至深。

屈原被放逐,投江而死,保持清白,他的高洁正是“舍生取义”的体现;

苏武被流放,仍手持节杖,不背叛汉朝,他的不屈正是“舍生取义”的体现。

这种思想在当今社会仍有重要意义,紧要关头,需要我们顾全大局、舍己为人。如新冠肺炎疫情来临,医护人员不顾安危,勇于奉献,驰援武汉就是对“舍生取义”最好的诠释。

以苏武为例

示例一:苏武的忠诚不是愚忠。首先,他忠诚的对象是国家,是人民。身为汉使,当卷人匈奴的政变时,他首先想到的是自己的汉使身份,不能引起汉匈之间不必要的误会和纷争,他甚至愿意以牺牲性命来平息祸端,可见他是把边界的和平、国家的利益放在第一位的。其次,他始终保持民族气节,忠贞如一,这种忠诚表面看来是对汉武帝的,实际上是对国家和人民的,因为汉武帝是一个善于治国的明君,忠诚于他就是忠诚于汉武帝所治理的国家。

示例二:苏武的忠诚里面有一些愚忠的成分。比如:李陵劝降时曾经提到苏武的两个兄弟尽心为国却枉死,但苏武却一味地坚持汉武帝对他们父子有莫大的提拔之恩,因此愿意为汉武帝肝脑涂地。汉武帝的知遇之恩固然应该感激报答,但兄弟的枉死也不应该回避,汉武帝的恩情不能抵消对其亲人的伤害之过,该报的恩要报,该争取的权利也要争取。这就是我们现在所说的权利与义务的问题。

他们都有着坚贞不屈、英勇无畏的爱国品质。

苏武的一生,历经艰辛,持节不屈,苏武用自己的血泪书写了一段辉煌历史。

屈原虽忠于楚怀王,但却屡遭排挤,怀王死后又因顷襄王听信谗言而被流放,最终投汨罗江而死。

以史为镜,可以辨忠奸,我们有幸生活在新时代,让我们奋勇向前,祖国因我们撸起袖子加油干而更加美丽。

人生启迪

1、如果你是屈原或者苏武,你如何抉择?

2、写一篇不少于800字的人物传记。

三、课后思考及练笔

教材版本:统编人教版

学段学科:高中语文

年级学期:高二第二学期

课 名:历史人物纵横谈,精神品格古今论

———《屈原列传》《苏武传》联读

走近作者

走近作者

核心素养

语言梳理与整合:研读两篇文本,能够总结屈原、苏武两个人物精神品格,领略人物风采。

语言表达与交流:理解史家对笔下人物的认识和评价,形成自己对人物的客观评价。

提升思维品质:说说你在他们身上汲取的精神力量和人生启示。

任务一

寻找课文史实,梳理人物经历

通读《屈原列传》和《苏武传》,从屈原、苏武中选择一位人物,结合课文内容,找出文章中涉及的史实,并按照时间顺序进行整理,梳理出人物的主要人生经历。

要求:

概括主要事件,根据时间顺序,梳理《屈原列传》《苏武传》中的主要事件,把握人物生平。

(1)重点突出,人物重要的经历不遗漏;

(2)条理清晰,按照时间顺序以表格或导图的形式清楚明了地反映人物生平;

(3)语言精练,文字具有高度的概括性。

人生经历表

以屈原为例

课文中有非常明显的时间轴:为楚怀王左徒时—既黜—明年—其后—顷襄王立—既死之后。

梳理时可以按照这个时间线进行,把所有的事件,对应到相应的时间区间,形成人物的人生经历。

屈原一生,大致可以分为四个阶段:

一是“王甚任之”;

二是“王怒而疏”;

三是“放流”;

四是“王怒而迁”。

每个阶段都有相应的事件,一一找出来。

1、“王甚任之”。主要在第1段。屈原出身贵族,担任楚怀王左徒,在内图议国事,发布政令;在外接待宾客,外交诸候,深受楚王信任。

2、“王怒而疏”。主要是文章第2-7段。上官大夫欲夺草稿而屈原不与,后无中生有,使得楚王“怒而疏屈平”。此后屈原又被黜,内心“忧愁幽思”,于是创作了《离骚》。楚国被秦国和其他诸侯国侵凌,内外交困。怀王听信子兰,入武关与秦昭王会,却被扣留,三年后客死异国。

3、“放流”。主要在第8段。怀王为秦所困,楚人立太子为王,是为顷襄王,以子兰为令尹。屈原不容于朝,被“放流”在外。

4、“王怒而迁”。主要是第9、10两段。屈原被“放流”后,也许曾被召回,又因子兰诋毁再次被迁逐。经历两次放逐的屈原,来到江边,与渔父有一番对话。之后作《怀沙》,不久自投汨罗江而死。楚国日益没落,数十年后,终为秦所灭。

屈原 人生经历表

《苏武传》则记叙了苏武出使匈奴、因变被扣、不惧威逼、不受利诱、苦守北海、持节不失的事迹。

文中选择了苏武宁死不降、卧雪牧羊等最能体现其爱国品质的事迹来描写,并写得“文赡而事详”,至于苏武为於靬王赏识及牛羊被盗等事,则略而交代,详略得体,使主题更加突出。对典型事例,作者讲求描述的生动性,如苏武受审前欲自杀而被自己人劝止,受审时以死自明心迹又被匈奴人救活等情节曲折跌宕、引人入胜,把苏武百折不挠、奋力抗争的特征描绘得异常感人。

分析人物形象,感受爱国精神

1、两篇传记,选取恰当的史实,塑造了屈原和苏武两个人物形象。请阅读课文,分别概括两个人物的形象特征,并选择其中一个进行具体分析。

2、简要说明“舍生取义”在苏武和屈原身上分别是如何体现的,并结合社会热点说说。

任务二

3、什么是忠诚?晏子认为真正的忠诚是忠诚于国家、人民,而非忠诚于君主。换句话说,就是要忠诚于明君,而非昏君。而那些不分黑白、一味盲目服从君主、为君主做无谓牺牲的行为,我们称之为“愚忠”。那么你认为屈原、苏武的忠诚是愚忠吗?请选择一个进行具体分析。

屈原的形象:

才能卓越、光明磊落、矢志不渝、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念。具有崇高的人格和伟大的爱国精神。

屈原是一个孤独的悲剧英雄形象,他的一生和楚国的兴衰存亡休戚相关。屈原之“志”是坚贞不屈的人格、存君兴国的理想。全文围绕屈原之“志”展开,以评价《离骚》“推其志”;以国家危难突出屈原“眷顾楚国,心系怀王”,“其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉”;以其答渔父之问,抒发矢志不渝的信念。

苏武的形象:

苏武处处维护民族尊严和国家利益,不忘使臣之命,既表现了和匈奴修好之愿,又不为匈奴的威吓所屈,奋力抗争。

苏武对卫律的始而威胁,继而利诱,终而相通等手段,一从容却之。在受审讯时,他自刺对之,义不受辱。匈奴以冻饿置其于死地,他千方百计自救,奇迹般地活了下来。对李陵的劝降,苏武以君臣和国家大义自剖心迹,欲以死明志。

苏武临危不惧,视死如归,处事得体,不失汉朝使臣的身份,正气凛然,维护了民族尊严,感人至深。

屈原被放逐,投江而死,保持清白,他的高洁正是“舍生取义”的体现;

苏武被流放,仍手持节杖,不背叛汉朝,他的不屈正是“舍生取义”的体现。

这种思想在当今社会仍有重要意义,紧要关头,需要我们顾全大局、舍己为人。如新冠肺炎疫情来临,医护人员不顾安危,勇于奉献,驰援武汉就是对“舍生取义”最好的诠释。

以苏武为例

示例一:苏武的忠诚不是愚忠。首先,他忠诚的对象是国家,是人民。身为汉使,当卷人匈奴的政变时,他首先想到的是自己的汉使身份,不能引起汉匈之间不必要的误会和纷争,他甚至愿意以牺牲性命来平息祸端,可见他是把边界的和平、国家的利益放在第一位的。其次,他始终保持民族气节,忠贞如一,这种忠诚表面看来是对汉武帝的,实际上是对国家和人民的,因为汉武帝是一个善于治国的明君,忠诚于他就是忠诚于汉武帝所治理的国家。

示例二:苏武的忠诚里面有一些愚忠的成分。比如:李陵劝降时曾经提到苏武的两个兄弟尽心为国却枉死,但苏武却一味地坚持汉武帝对他们父子有莫大的提拔之恩,因此愿意为汉武帝肝脑涂地。汉武帝的知遇之恩固然应该感激报答,但兄弟的枉死也不应该回避,汉武帝的恩情不能抵消对其亲人的伤害之过,该报的恩要报,该争取的权利也要争取。这就是我们现在所说的权利与义务的问题。

他们都有着坚贞不屈、英勇无畏的爱国品质。

苏武的一生,历经艰辛,持节不屈,苏武用自己的血泪书写了一段辉煌历史。

屈原虽忠于楚怀王,但却屡遭排挤,怀王死后又因顷襄王听信谗言而被流放,最终投汨罗江而死。

以史为镜,可以辨忠奸,我们有幸生活在新时代,让我们奋勇向前,祖国因我们撸起袖子加油干而更加美丽。

人生启迪

1、如果你是屈原或者苏武,你如何抉择?

2、写一篇不少于800字的人物传记。

三、课后思考及练笔