北师大版小学数学六年级上册5.5《身高的变化(2)》同步教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 北师大版小学数学六年级上册5.5《身高的变化(2)》同步教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-19 21:14:27 | ||

图片预览

文档简介

备课人 XX 备课学科 数学

备课年级 六年级 备课时间 2024年X 月

辅助备课 新课标、教材、练习题

课题 第5课时 身高的变化(2)

内容 教科书第64页“试一试”内容

教学目标 1.整理和描述两组身高数据,进一步体会“分组整理”的方法。 2.在整理两组数据的基础上,分析两组数据的不同特征,体会分组整理的作用。 3.在探究整理方法,分析、对比数据的过程中,发展数据分析观念。

教学重点 分析比较两组数据的区别。

教学难点 引导学生进行合作讨论找到可行的解决问题的方法。

教学准备 多媒体。

教学过程

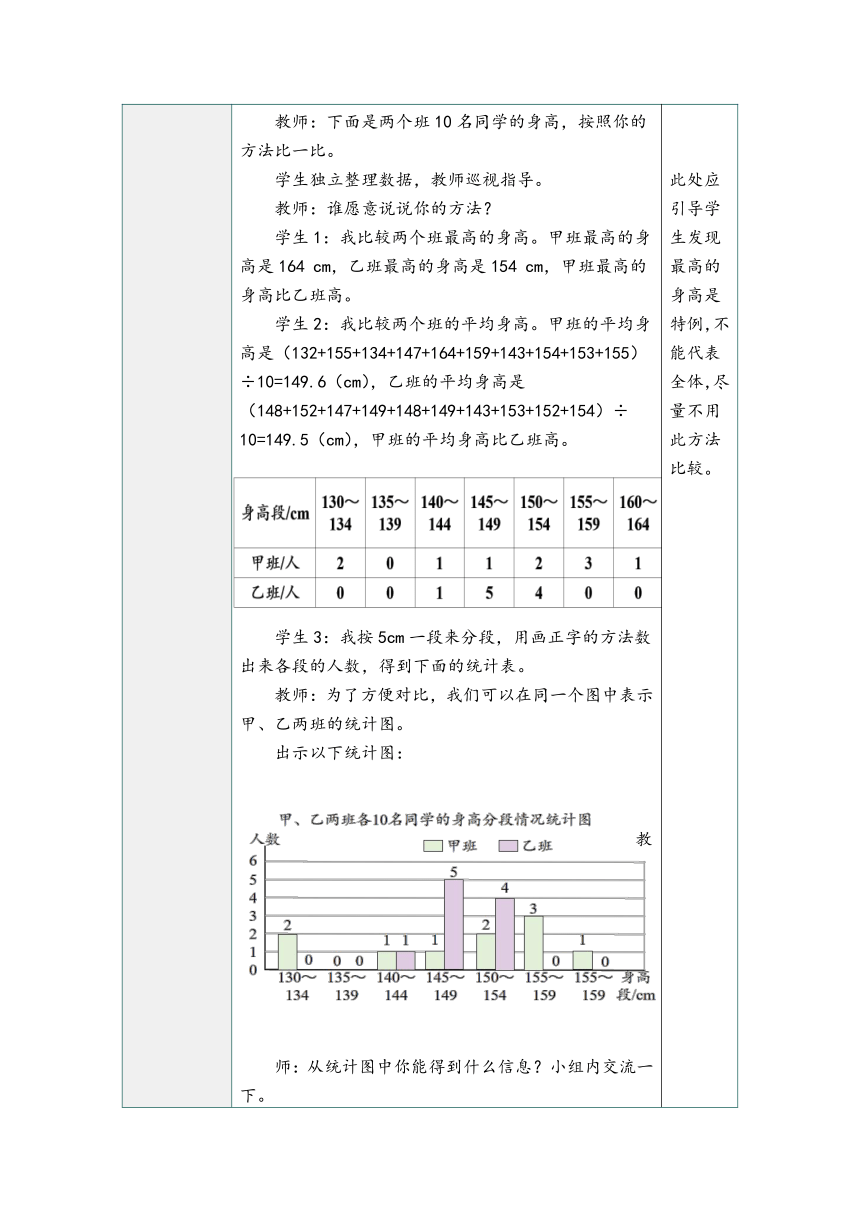

过程 (教与学) 一、回顾复习,导入新课 教师:上节课我们通过比较淘气的身高与全市男生平均身高,学习了复式折线统计图的知识,这节课我们继续通过比较两组数据,来探究整理数据的方法。(板书:身高的变化(2)) 二、合作交流,探索新知 教师:用4个同样的小正方体摆出从前面看是的几何体。 笑笑想比较甲、乙两班10名同学的身高情况,看看有什么不同。可以怎么比较?与同伴交流。 学生相互交流。 教师:谁愿意说说你的想法? 学生1:可以比较最高的身高。 学生2:可以比较平均身高。 学生3:可以把数据分段看一看。 教师:下面是两个班10名同学的身高,按照你的方法比一比。 学生独立整理数据,教师巡视指导。 教师:谁愿意说说你的方法? 学生1:我比较两个班最高的身高。甲班最高的身高是164 cm,乙班最高的身高是154 cm,甲班最高的身高比乙班高。 学生2:我比较两个班的平均身高。甲班的平均身高是(132+155+134+147+164+159+143+154+153+155)÷10=149.6(cm),乙班的平均身高是(148+152+147+149+148+149+143+153+152+154)÷10=149.5(cm),甲班的平均身高比乙班高。 学生3:我按5cm一段来分段,用画正字的方法数出来各段的人数,得到下面的统计表。 教师:为了方便对比,我们可以在同一个图中表示甲、乙两班的统计图。 出示以下统计图: 教 师:从统计图中你能得到什么信息?小组内交流一下。 学生组内交流。 教师:谁愿意说说你得到了什么信息? 学生1:从统计图中可知,身高段在140 cm及140 cm以下的甲班有2人,乙班有0人;身高段在141~150 cm的甲班有2人,乙班有6人;身高段在151~160 cm的甲班有5人,乙班有4人;身高段在160 cm以上的甲班有1人,乙班有0人。 学生2:从图中可以看出,甲班同学的身高数据的分布比较分散,差距较大,而乙班同学的身高数据分布比较集中,差距较小。 课堂小结: 教师:把两组数据按照一定的标准整理,可以计算平均数,比较总体情况;也可以分段整理,用统计表或统计图表示,这样比较会更全面。 三、当堂训练 出示教科书P65“练一练”第2题。 (1)学生独立思考后,让学生说一说。 (2)学生独立完成后,指名学生说出表格答案,出示完整统计图。 (3)学生独立完成后,指名学生说出答案。 (4)小组内交流后,指名学生说一说。 (5)小组内交流后,指名学生说一说。 四、课堂总结 通过本节课的学习,我们研究了比较两组数据的方法,你有什么收获呢?、 学生谈收获,教师根据学生谈话归纳整理成板书。 简单复习,唤醒学生对已有知识基础的回忆。 此处应引导学生发现最高的身高是特例,不能代表全体,尽量不用此方法比较。 鼓励学生多观察、多说。

作业设计 五、布置作业 (教师根据本班实际情况布置)

板书设计 身高的变化(2) 比较两组数据的方法: (1)比较两组数据的平均值。 (2)把两组数据分类,再分段比较。

教后反思 本节课中,我引导学生逐步意识到把一组数据看作一个整体是非常重要的。通过对两组相关数据的比较,使学生认识到要清楚地确定两组数据间的异同,仅靠说明每组数据中的最大值、最小值或平均数是不够的,还要进一步了解数据分布的特征;在两组数据平均水平差不多的情况下,这两组数据的分布可能有明显的差异,即数据分布的相对离散与相对集中的差异。

备课年级 六年级 备课时间 2024年X 月

辅助备课 新课标、教材、练习题

课题 第5课时 身高的变化(2)

内容 教科书第64页“试一试”内容

教学目标 1.整理和描述两组身高数据,进一步体会“分组整理”的方法。 2.在整理两组数据的基础上,分析两组数据的不同特征,体会分组整理的作用。 3.在探究整理方法,分析、对比数据的过程中,发展数据分析观念。

教学重点 分析比较两组数据的区别。

教学难点 引导学生进行合作讨论找到可行的解决问题的方法。

教学准备 多媒体。

教学过程

过程 (教与学) 一、回顾复习,导入新课 教师:上节课我们通过比较淘气的身高与全市男生平均身高,学习了复式折线统计图的知识,这节课我们继续通过比较两组数据,来探究整理数据的方法。(板书:身高的变化(2)) 二、合作交流,探索新知 教师:用4个同样的小正方体摆出从前面看是的几何体。 笑笑想比较甲、乙两班10名同学的身高情况,看看有什么不同。可以怎么比较?与同伴交流。 学生相互交流。 教师:谁愿意说说你的想法? 学生1:可以比较最高的身高。 学生2:可以比较平均身高。 学生3:可以把数据分段看一看。 教师:下面是两个班10名同学的身高,按照你的方法比一比。 学生独立整理数据,教师巡视指导。 教师:谁愿意说说你的方法? 学生1:我比较两个班最高的身高。甲班最高的身高是164 cm,乙班最高的身高是154 cm,甲班最高的身高比乙班高。 学生2:我比较两个班的平均身高。甲班的平均身高是(132+155+134+147+164+159+143+154+153+155)÷10=149.6(cm),乙班的平均身高是(148+152+147+149+148+149+143+153+152+154)÷10=149.5(cm),甲班的平均身高比乙班高。 学生3:我按5cm一段来分段,用画正字的方法数出来各段的人数,得到下面的统计表。 教师:为了方便对比,我们可以在同一个图中表示甲、乙两班的统计图。 出示以下统计图: 教 师:从统计图中你能得到什么信息?小组内交流一下。 学生组内交流。 教师:谁愿意说说你得到了什么信息? 学生1:从统计图中可知,身高段在140 cm及140 cm以下的甲班有2人,乙班有0人;身高段在141~150 cm的甲班有2人,乙班有6人;身高段在151~160 cm的甲班有5人,乙班有4人;身高段在160 cm以上的甲班有1人,乙班有0人。 学生2:从图中可以看出,甲班同学的身高数据的分布比较分散,差距较大,而乙班同学的身高数据分布比较集中,差距较小。 课堂小结: 教师:把两组数据按照一定的标准整理,可以计算平均数,比较总体情况;也可以分段整理,用统计表或统计图表示,这样比较会更全面。 三、当堂训练 出示教科书P65“练一练”第2题。 (1)学生独立思考后,让学生说一说。 (2)学生独立完成后,指名学生说出表格答案,出示完整统计图。 (3)学生独立完成后,指名学生说出答案。 (4)小组内交流后,指名学生说一说。 (5)小组内交流后,指名学生说一说。 四、课堂总结 通过本节课的学习,我们研究了比较两组数据的方法,你有什么收获呢?、 学生谈收获,教师根据学生谈话归纳整理成板书。 简单复习,唤醒学生对已有知识基础的回忆。 此处应引导学生发现最高的身高是特例,不能代表全体,尽量不用此方法比较。 鼓励学生多观察、多说。

作业设计 五、布置作业 (教师根据本班实际情况布置)

板书设计 身高的变化(2) 比较两组数据的方法: (1)比较两组数据的平均值。 (2)把两组数据分类,再分段比较。

教后反思 本节课中,我引导学生逐步意识到把一组数据看作一个整体是非常重要的。通过对两组相关数据的比较,使学生认识到要清楚地确定两组数据间的异同,仅靠说明每组数据中的最大值、最小值或平均数是不够的,还要进一步了解数据分布的特征;在两组数据平均水平差不多的情况下,这两组数据的分布可能有明显的差异,即数据分布的相对离散与相对集中的差异。

同课章节目录

- 一 圆

- 1 圆的认识(一)

- 2 圆的认识(二)

- 3 欣赏与设计

- 4 圆的周长

- 5 圆的面积(一)

- 6 圆的面积(二)

- 二 分数的混合运算

- 1 分数的混合运算(一)

- 2 分数的混合运算(二)

- 3 分数的混合运算(三)

- 三 观察物体

- 1 搭积木比赛

- 2 观察的范围

- 3 天安门广场

- 四 百分数

- 1 百分数的认识

- 2 合格率

- 3 营养含量

- 4 这月我当家

- 五 数据处理

- 1 扇形统计图

- 2 统计图的选择

- 3 身高的情况

- 4 身高的变化

- 六 比的认识

- 1 生活中的比

- 2 比的化简

- 3 比的应用

- 数学好玩

- 1 反弹高度

- 2 看图找关系

- 3 比赛场次

- 七 百分数的应用

- 1 百分数的应用(一)

- 2 百分数的应用(二)

- 3 百分数的应用(三)

- 4 百分数的应用(四)