第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 单元检测(含解析)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 单元检测(含解析)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 782.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-20 11:15:46 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

单元检测

测试时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.(2024·湖南天壹名校联盟高一联考)1904年至1910年,民族工业新设厂投资万元以上者276家,年均39.4家,是1898年的2.87倍;新建厂矿48家,超过了以前任何时期。这一时期民族工业的发展( )

A.加速了清政府的灭亡

B.扭转了对外贸易逆差

C.实现了工业的现代化

D.消除了外来经济侵略

2.(2024·山东菏泽高一期末)清末新政推行的教育改革,是想造就“尊崇孔教,爱戴大清国”的人,但无论是在国内新式学堂中还是在留学生中,清政府并没有获得多少为己所用的人才,反而出现了一个不同于传统的知识分子群体。材料旨在说明清末新政( )

A.加速了清政府的灭亡

B.推动了思想解放

C.挽救了清王朝的危机

D.传播民主科学思想

3.(2024·湖北恩施高一期末)1906年9月,清廷宣布实行“预备立宪”后,得到立宪派的广泛支持和积极响应,他们成立立宪团体和组织,研究和宣传立宪政治,发起多次议政、请愿活动,同时继续抵制革命。但到辛亥革命前夕,立宪派中已有不少人逐步转向支持革命,或变成革命者。立宪派的态度发生转变主要是因为( )

A.预备立宪未能推动中国近代化发展

B.立宪派对清廷预备立宪的幻想破灭

C.立宪派与革命派的矛盾得到了化解

D.资产阶级民主革命思想的影响扩大

4.(2024·河南郑州月考)1905年7月30,中国同盟会筹备会议在日本东京举行,入会者宣誓:驱除鞑虏,创立民国。孙中山与入会者行握手礼,并欣然道喜曰:“为君等庆贺,自今日起;君等已非清朝人矣。”孙中山此举意在强调( )

A.革命政党成立之事实

B.脱离中国革命之意义

C.革命者反封建的立场

D.民族危机形势之严峻

5.(2024·陕西榆林神木中学月考)孙中山在天下为公的理念下,发展出自己的三民主义理论(民族、民权、民生),探索使中国由贫弱到富强的办法。但民族主义具有局限性,主要是因为其( )

A.没有触动封建土地所有制

B.维护封建地主阶级的利益

C.没有改变中国落后的性质

D.没有明确的反对帝国主义

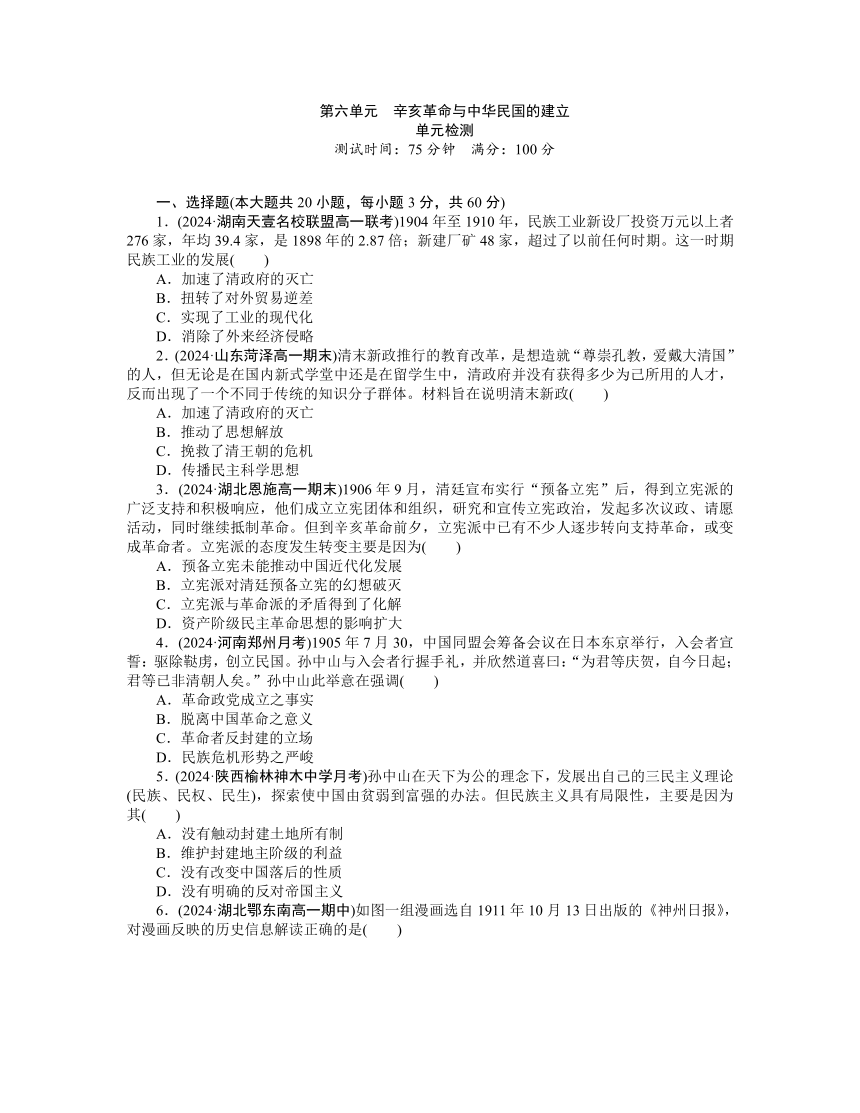

6.(2024·湖北鄂东南高一期中)如图一组漫画选自1911年10月13日出版的《神州日报》,对漫画反映的历史信息解读正确的是( )

A.辛亥革命获得民众广泛支持

B.辛亥革命以上海为领导中心

C.北伐战争基本推翻军阀统治

D.新闻媒体高度关注武昌起义

7.(2024·湖北高中名校测评)1911年11月,湖北军政府颁布的《鄂州约法》是后来中华民国临时参议院制定的《中华民国临时约法》的蓝本。以下为1912年南京中华民国临时参议院代表构成一览表。由此可见《中华民国临时约法》( )

参议院议员人数 同盟会成员(占比) 有留学欧美和日本经历的(占比)

49人 38人(77.55%) 40人(81.63%)

A.具备深厚的历史文化渊源

B.以限制袁世凯为主要目的

C.融合了欧美政治体制特点

D.代表了资产阶级政治利益

8.(2024·平顶山市高一月考)有学者认为,首先发生在湖北的这场革命在推翻清王朝的同时,也给延续千年的传统思想以前所未有的冲击,向国人头脑中注入了一系列崭新的观念,让整个中华民族对“革命”的认识达到了一个崭新的高度。该学者意在强调这场革命( )

A.改变了中国的社会性质

B.具有广泛的群众基础

C.促进了国人的思想解放

D.使民主观念深入人心

9.(2024·黑龙江大庆高一月考)孙中山曾就推举袁世凯任临时大总统做过解释:“局外人不察,多怪弟之退让。然弟不退让,则求今日假共和,犹未可得也。盖当时党人已大有争权夺利之思想……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让……”由此推知( )

A.南北和议具有历史必然性

B.孙中山以妥协求共和

C.利益群体之争成主要矛盾

D.妥协导致革命的失败

10.

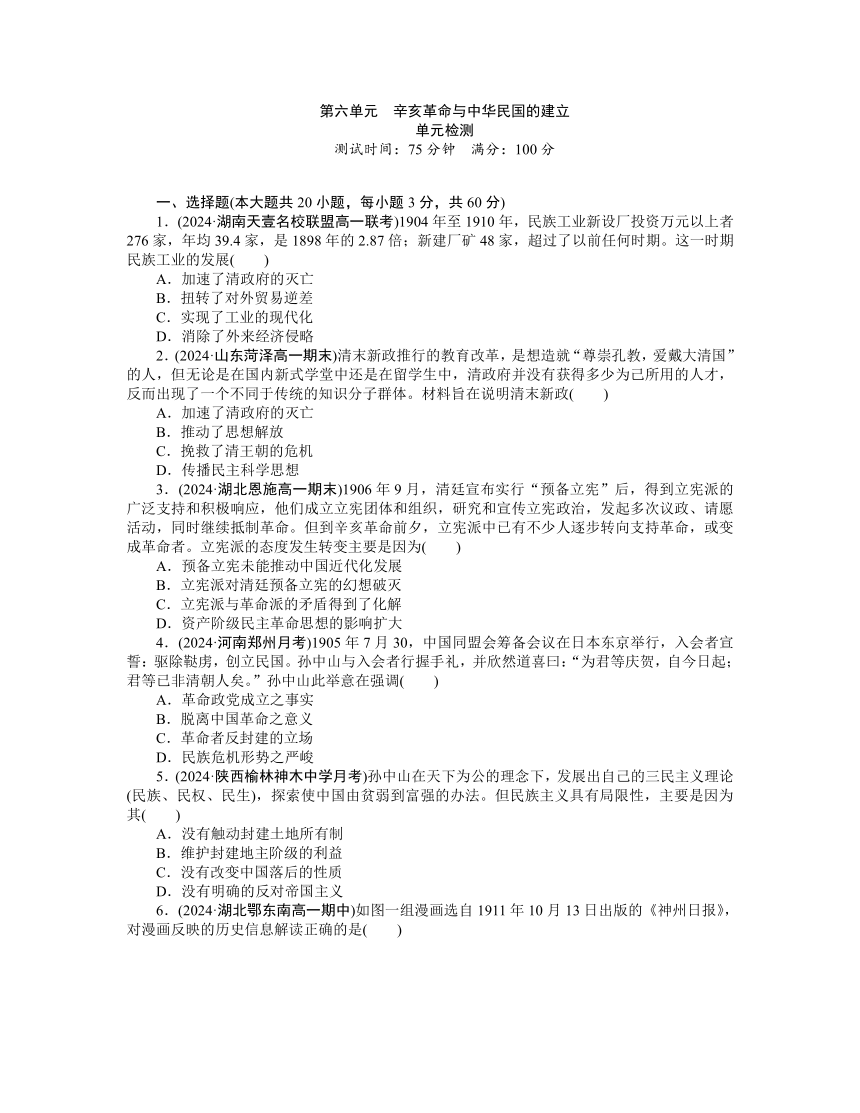

(2024·山东淄博高一期末)如图《体操器具》刊登于1913年《儿童教育画》,用体操器械哑铃9只和球杆14支搭成五色旗和九星旗。该图隐喻的主题应是( )

A.武昌起义得到了积极响应

B.反对袁世凯复辟帝制

C.强身健体以巩固革命成果

D.民主科学思想的传播

11.(2024·枣庄八中高一期末)中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后,又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质问题是( )

A.责任内阁制在中国行不通

B.中国完全缺乏民主共和的社会基础

C.民主与专制的斗争激烈

D.专制独裁的传统在中国未受到冲击

12.辛亥革命时期,立宪派强调人民主权说于学理不通,也不适合中国当前之需,且易生流弊;革命党人则将主权在民看作共和政治的本质特征。思想界围绕平民政治与精英政治的争论持续发酵。这一争论( )

A.推动了思想解放的进程

B.反映了阶级利益的对立

C.有利于马克思主义传播

D.奠定了军阀割据的基础

13.(2024·三水中学月考)下表所示为1913年4月至12月北洋政府众议院议员们集体署名正式质问的提案(部分)。这反映了当时( )

提案人 提案内容

蒋凤梧等 针对《善后借款合同》提出质问:大借款的用途及财政善后计划书

罗永诏等 针对“尊崇孔圣”和“举行祭孔典礼”的通令提出质问:祭孔典礼之命令违背信教自由之保证书

A.宪政与专制的矛盾冲突

B.司法与立法的权力之争

C.愚昧与科学的思想较量

D.改良与革命方式的斗争

14.(2024·河南南阳高一期中)民国初年,国民党、共和党、统一党和民主党等党派分庭抗礼,而每省参与国会选举的选民人数平均150多万人。对此有学者认为这是有民主政治的外观,尚少民主政治的实质,人民在这次空前的大选中是茫然的,对政治有兴趣的只有极少数的优异分子,且其造型是半传统半现代性的。这表明当时( )

A.政党政治缺乏有效运作的基础

B.精英参与是政治转型失败的主因

C.民主共和的观念尚未深入人心

D.制度缺陷致使广泛民主难以实现

15.

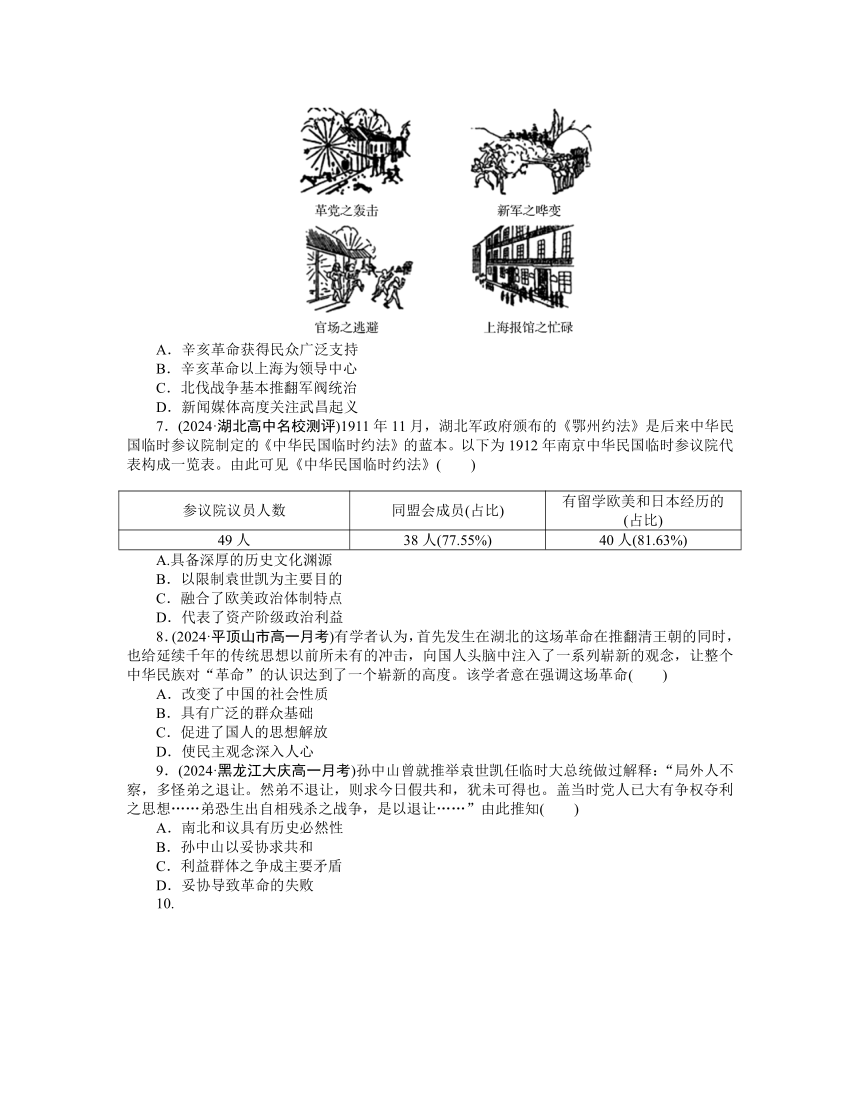

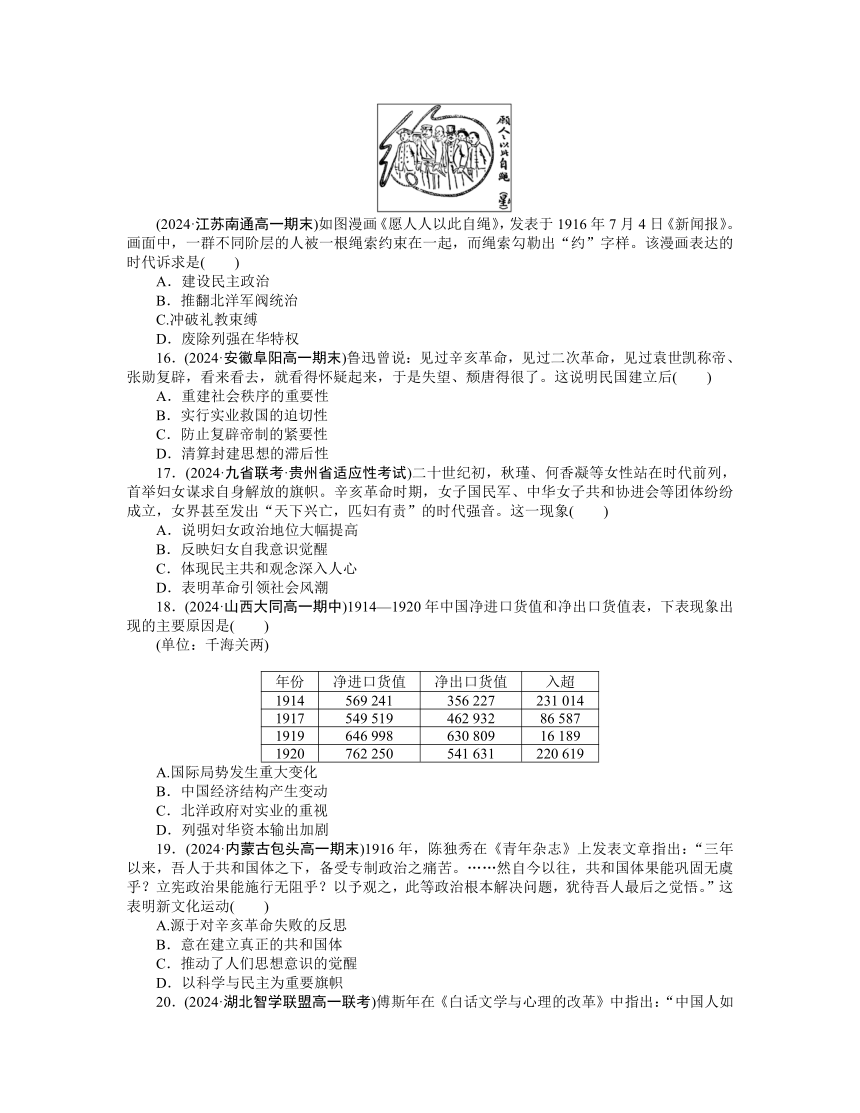

(2024·江苏南通高一期末)如图漫画《愿人人以此自绳》,发表于1916年7月4日《新闻报》。画面中,一群不同阶层的人被一根绳索约束在一起,而绳索勾勒出“约”字样。该漫画表达的时代诉求是( )

A.建设民主政治

B.推翻北洋军阀统治

C.冲破礼教束缚

D.废除列强在华特权

16.(2024·安徽阜阳高一期末)鲁迅曾说:见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。这说明民国建立后( )

A.重建社会秩序的重要性

B.实行实业救国的迫切性

C.防止复辟帝制的紧要性

D.清算封建思想的滞后性

17.(2024·九省联考·贵州省适应性考试)二十世纪初,秋瑾、何香凝等女性站在时代前列,首举妇女谋求自身解放的旗帜。辛亥革命时期,女子国民军、中华女子共和协进会等团体纷纷成立,女界甚至发出“天下兴亡,匹妇有责”的时代强音。这一现象( )

A.说明妇女政治地位大幅提高

B.反映妇女自我意识觉醒

C.体现民主共和观念深入人心

D.表明革命引领社会风潮

18.(2024·山西大同高一期中)1914—1920年中国净进口货值和净出口货值表,下表现象出现的主要原因是( )

(单位:千海关两)

年份 净进口货值 净出口货值 入超

1914 569 241 356 227 231 014

1917 549 519 462 932 86 587

1919 646 998 630 809 16 189

1920 762 250 541 631 220 619

A.国际局势发生重大变化

B.中国经济结构产生变动

C.北洋政府对实业的重视

D.列强对华资本输出加剧

19.(2024·内蒙古包头高一期末)1916年,陈独秀在《青年杂志》上发表文章指出:“三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。”这表明新文化运动( )

A.源于对辛亥革命失败的反思

B.意在建立真正的共和国体

C.推动了人们思想意识的觉醒

D.以科学与民主为重要旗帜

20.(2024·湖北智学联盟高一联考)傅斯年在《白话文学与心理的改革》中指出:“中国人如不真是革面洗心的改悔,将旧有的荒谬思想弃去,无论用古文或白话文,都说不出好东西来。就是改学了德文或世界语,也未尝不可以拿来做黑幕,讲忠孝节烈,发表他们的荒谬思想……所以我说,文学革命上,文学改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要。”据此可知,傅斯年意在强调( )

A.倡导文学通俗性和国民性

B.以思想改革助力国家革新

C.反对风行一时的白话文学

D.彻底摆脱封建旧文学束缚

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.(2024·广西钦州高一期末)阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 北洋军阀集团以封建势力与帝国主义列强为其依靠,即它除了努力强化其带有浓厚封建色彩的军事力量外,还需要借助外国势力的支持。在外交上,历届北洋政府都依赖外援及接受不合理义务,再与英、美、日等国或明或暗地进行不同形式和不同程度的勾结,历史和地理原因以及第一次世界大战西方列强无力东顾所留出的空档,致使北洋政府与日本的关系尤为密切,而日本从各方面对中国的操纵与影响,在这一时期表现得也极为明显。而列强为了最大限度地攫取在华利益,维护其势力范围,也以经济援助和政治干预等不同手法与北洋政府进行交易。一方面,北洋政府被迫实行的开放性外交引进了外国资本、商品和科学技术,同时也间接引进了西方文化。这些均有利于北洋政府摆脱财政危机和中国民众思想素质的提高,对中国民族主义发展起了刺激和促进作用;另一方面,外国得以控制中国市场和财政,操纵金融和海关等经济命脉,使中国更难以收回已丧失的主权,致使多次外交交涉均因国力不足而宣告失败。但从历史发展的角度看,开放性外交是适应近代国际政治环境必然要求的。

——摘编自王溶《北洋军阀政府外交浅析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北洋军阀政府外交政策的特点,并指出其形成的根本原因。 (6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析北洋军阀政府外交政策的影响。(8分)

22.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达两千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。

——据[美]徐中约《中国近代史:

1600—2000中国的奋斗》

中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——据胡绳《中国共产党的七十年》

材料二 1912—1920年间中国民族资本主义工业发展状况表

行业 1912年 1920年 发展速度 (1912年=100) 平均增长率/%

棉纺织业 华商纱厂纱锭数/枚 509 564 1 598 074 313.6 12.1

华商纱厂布机数/台 2 616 6 675 255.2 11.0

机器面粉业 华商厂产量/万包 1 966 8 316 423.0 19.8

火柴业 华商厂资本额/万元 361 746 206.6 10.9

电力业 华商厂发电容量/千瓦 12 013 29 602 246.4 11.9

水泥业 启新厂产量/吨 59 405 109 741 184.7 8.0

——摘编自许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

(1)根据材料一,指出徐中约、胡绳的观点的不同之处。同一历史事件,两人得出不同结论,你认为影响历史结论的因素有哪些?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密)(8分)

23. (2024·广东揭阳高一期末)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 梁启超撰文:“辛亥革命有什么意义呢?第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事。”学者钱谷风说:“辛亥革命成功的仓促,到手的乃是很不彻底的胜利。”

——摘编自钱谷风《清王朝的覆灭》等

综合材料及所学知识,你认为辛亥革命是成功了还是失败了?试说明理由。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严谨,表述清晰)(12分)

1.A [据材料信息可知,1904年至1910年,民族工业的发展壮大了民族资产阶级的力量,为辛亥革命提供了阶级和经济的基础,故选A项。据材料无法判断民族工业产品的销售渠道是国内市场还是海外市场,排除B项;在半殖民地半封建的中国,近代民族工业于外国资本主义和本国封建势力的夹缝中艰难生存,排除C项; 20世纪初的中国已完全沦为半殖民地半封建社会,成为西方资本主义国家经济发展的附庸,排除D项。]

2.A [由题干信息可知,清末新政推行的教育改革,没有获得多少维护清政府的人才,反而推动了近代知识分子群体的形成,加速了清政府的灭亡,A项符合题意。材料主旨不是“思想解放”,排除B项;清末新政加重了清王朝的危机,C项错误;新文化运动传播了民主科学思想,排除D项。]

3.B [据材料信息可知“预备立宪”的骗局被公布后,清政府的反动性充分暴露,使立宪派对清政府的幻想破灭,逐渐从改良转向支持革命,故选B项。材料说明“预备立宪”客观上推动了中国近代民主宪政的发展,排除A项;立宪派的阶级本质并未发生改变,转向革命只是暂时改变了立宪派的斗争方式,排除C项;立宪派始终坚持政治改良的立场,并非是因为民主革命的影响,排除D项。]

4.C [由材料“驱除鞑虏”“君等已非清朝人矣”等信息可知,孙中山的言行意在强调其与清王朝彻底决裂的态度,他要推翻清王朝的专制统治,实现民主共和,故C项正确。当时召开的只是中国同盟会筹备会议,中国同盟会(即近代中国第一个资产阶级革命政党)还没有真正成立,A项错误;B项对材料理解错误,排除;D项结论无法由材料得出,排除。]

5.D [由所学知识可知,孙中山的民族主义号召推翻清政府,实质是反对满洲贵族的统治,但没有明确提出反帝的主张,故选D项。没有触动封建土地所有制是民生主义的局限,故排除A项;孙中山是资产阶级的代表,主要维护资产阶级的利益,故排除B项;没有改变中国落后的性质是辛亥革命的局限性,故排除C项。]

6.D [据材料信息及所学知识可知,漫画反映的历史事件是武昌起义,且漫画出自报纸,体现了新闻媒体对武昌起义的关注,故选D项。武昌起义并没有获得民众的广泛支持,排除A项;材料中仅涉及上海报馆,不能直接得出上海是辛亥革命的领导中心,排除B项;结合漫画信息“革党”“新军”可知,该事件是武昌起义,北伐战争发生在1926—1928年,排除C项。]

7.D [由《中华民国临时约法》制定机关临时参议院代表构成情况可知,同盟会成员和有留学欧美和日本经历的议员占比高,这说明临时参议院代表以资产阶级革命派为主,代表了资产阶级政治利益,故D项正确。《中华民国临时约法》虽有蓝本,但不足以说明其具备深厚的历史文化渊源,A项错误;仅凭材料中临时参议院代表构成情况无法得出《中华民国临时约法》制定的主要目的,排除B项;仅凭材料中临时参议院代表构成情况不能反映出《中华民国临时约法》融合了欧美政治体制特点,C项错误。]

8.C [结合所学知识可知,材料中的“这场革命”指的是辛亥革命,材料“给延续千年的传统思想以前所未有的冲击,向国人头脑中注入了一系列崭新的观念”表明辛亥革命促进了国人思想的解放,故C项正确。辛亥革命后的中国仍处于半殖民地半封建社会,社会性质没有改变,A项错误;辛亥革命缺乏广泛的群众基础,B项错误;该学者意在强调辛亥革命对人们思想的影响,并未涉及人民对民主观念的态度,D项错误。]

9.B [根据材料“盖当时党人已大有争权夺利之思想……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让”可知,孙中山推举袁世凯任临时大总统,是为了避免党派争权夺利、自相残杀,因此对袁世凯进行了妥协退让,促成了中华民国共和政体的建立。由此可知,这体现了孙中山以妥协求共和,B项正确。材料未体现南北和议的必然性,排除A项;材料无法体现利益群体之争成为主要矛盾,排除C项;从材料无法得出妥协导致革命的失败,排除D项。]

10.C [据材料“五色旗”“九星旗”并结合辛亥革命的史实可知,该图隐喻强身健体来维护革命的成果,故选C项。武昌起义的时间是1911年10月10日,排除A项;袁世凯复辟帝制的时间是1915年,排除B项;1915年新文化运动开展,宣传民主科学思想,排除D项。]

11.C [结合所学可知,中华民国初期实行责任内阁制的初衷是维护民主共和政体。袁世凯改责任内阁制为总统制,实际上是为了维护其专制独裁统治。材料中的现象反映出辛亥革命后中国民主与专制的斗争仍然十分激烈,C项正确。A项只是表面现象而非实质,排除;B项说法错误,排除;D项说法与史实不符,排除。]

12.A [据材料可知,立宪派和革命党人围绕政体形式进行了争论,有利于宣传资产阶级革命思想,A项正确;立宪派和革命党人都代表资产阶级利益,排除B、C项;军阀割据是自然经济和帝国主义分而治之政策的产物,排除D项。]

13.A [从材料“1913年4月至12月北洋政府众议院议员们集体署名正式质问的提案(部分)”可得出,蒋凤梧、罗永诏等众议院议员对北洋政府的借款用途、祭孔典礼进行质疑,这体现的是民主宪政的理念。联系所学知识可知,当时的北洋政府实行专制独裁统治,因此这是宪政与专制的矛盾冲突,故A项正确。材料中众议院议员对北洋政府的质疑不是从法律角度的质疑,排除B项;材料体现不出科学思想,排除C项;材料中众议院议员对北洋政府的质疑不是讨论改良和革命的问题,排除D项。]

14.A [根据材料并结合所学知识可知,民国初年,政党政治兴起,但鉴于当时的现实情况,普通民众的参政水平有限,有效的政治参与只存在于精英阶层,这使得民主选举难以真正体现民众的普遍意志,故A项正确;“精英参与是政治转型失败的主因”夸大了精英阶层参与政治对政治转型的实际影响,故B项错误;辛亥革命使民主共和观念深入人心,故C项错误;材料体现的是制度实践中的不足,未反映出民主制度设计缺陷,故D项错误。]

15.A [据题干材料信息可知“约”指代《中华民国临时约法》,不同阶层的人都在《中华民国临时约法》的约束之下,说明民众渴望建设民主政治,故选A项。1928年4月蒋介石宣布继续北伐,完成总理遗愿,彻底推翻北洋军阀的统治,排除B项;这一时期中国社会的性质是半殖民地半封建社会,排除C项;材料强调建立民主政治的诉求,无法推知对列强在华特权的态度,排除D项。]

16.A [据所学可知,在北洋政府统治时期,社会动荡不安,各军阀之间征战不已,人民生活在水深火热之中,说明当时中国有民国之名无民国之实,据此可知,民国建立后,重建社会秩序成为当务之急,故选A项。题干中史实都属于政治层面,而“实业救国”归属于经济层面,排除B项;题干强调的是社会政局的不稳定, “复辟帝制”仅是社会秩序不稳定的一个方面,排除C项;辛亥革命之后,民主共和观念已深入人心,并没有“滞后”,排除D项。]

17.B [根据材料“首举妇女谋求自身解放的旗帜”“女界甚至发出‘天下兴亡,匹妇有责’的时代强音”可知,近代以来,西方思想进入中国,人们的思想不断发生变化,妇女自我意识觉醒,谋求妇女解放,参与到政治活动中,B项正确;材料反映的是妇女自我意识觉醒,而不是其政治地位如何,排除A项;材料未涉及民主共和的观念,排除C项;材料没有提及革命在引领社会风潮,排除D项。故选B项。]

18.A [根据表格信息并结合所学知识可知,中国净进口货值由1914—1917年的减少,变为1919—1920年的增加。净出口货值由1914—1919年的增加,变为1919—1920年的减少,主要原因是一战期间欧洲列强放松了对华经济侵略,一战后帝国主义又卷土重来,国际局势发生重大变化,故选A项。中国经济结构产生变动主要指的是自然经济的解体,表格主要是进出口贸易,排除B项; 1914—1920年中国进出口的变化与欧洲帝国主义忙于一战有关,北洋政府的作用并不是最重要的原因,排除C项;一战期间欧洲列强放松了对华经济侵略,排除D项。]

19.A [根据材料“然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎”“此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟”等可知,陈独秀认为辛亥革命后,虽然名义上确立了共和政体,但是共和、立宪均未能得到较好贯彻,最根本的解决途径乃是促使民众觉悟,进行思想文化上的革新。因此新文化运动的兴起是源于对辛亥革命失败的反思,A项正确。材料表明新文化运动的目的是解放人们的思想,B项说法错误,排除;材料未体现出“人们思想意识的觉醒”,C项无法由材料得出,排除;D项说法正确,但与材料主旨无关,排除。]

20.B [据材料“文学改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要”结合新文化运动可知,傅斯年并不是反对风行一时的白话文学,而是强调需在思想上进行“心理的改革”,只有思想改革才能助力国家革新,故选B项。据材料可知,其意在强调思想的革新,而非文学通俗性,排除A项;据材料可知,其并不反对文学革命,排除C项;据材料可知,其意在强调思想革命,排除D项。]

21.[解析] 第(1)问特点,据材料信息归纳;根本原因从近代中国社会形态判断。第(2)问影响,据材料信息从政治、经济、思想等的近代化及社会矛盾方面分析。

[答案] (1)特点:具有一定的开放性;封建色彩浓厚;依附和受制于西方列强;与日本关系尤为密切。(4分,答出两点即可)

根本原因:近代中国社会的半殖民地半封建性质。(2分)

(2)影响:客观上促进了民族资本主义的发展;有利于中国外交近代化;有利于西方科学技术和思想文化的引进和传播。(4分,答出两点即可)使中国丧失了更多的经济和政治主权;加剧了西方列强对中国的侵略;激化了阶级与民族矛盾。(4分,答出两点即可)

22.[解析] 第(1)问“不同之处”,根据材料一“民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达两千余年的王朝时代”“中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步”作答。影响历史结论的“因素”,结合所学知识回答即可。第(2)问“历史解释”,可从表格数据变化、原因及影响等角度结合所学知识进行阐释。

[答案] (1)不同之处:徐中约认为辛亥革命成功了(辛亥革命对中国社会历史的发展具有重大意义);(2分)胡绳认为辛亥革命失败了(辛亥革命对中国社会历史的影响不大)。(2分)因素:学者的阶级立场、价值理念、个人阅历(生活经验)、个人修养、所用史料、研究方法及角度等。(2分)

(2)变化:民族资本主义工业迅速发展(或出现“短暂的春天”),速度和规模超过以往半个世纪的发展状况;尤其是轻工业的发展更为突出,重工业发展相对缓慢。(2分)

原因:中华民国的建立扫除政府束缚和障碍;南京临时政府鼓励民间兴办实业;实业救国的思潮兴起;西方列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略;群众性反帝爱国运动的推动;轻工业发展快因为投资少见效快。(4分)

影响:一定程度上抵制了西方的经济侵略;进一步壮大了民族资产阶级的力量;也使产业工人的数量急剧增加;为新文化运动的兴起和中国共产党的成立奠定阶级基础。(2分)

23.[解析] 据材料内容可知,梁启超比较认同辛亥革命是一次成功的革命,其理由主要有以下两条:第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事;学者钱谷风则从两个方面来阐述了辛亥革命:成功的很仓促、很不彻底的胜利。根据题干要求,可以选择“辛亥革命是一场成功的革命”,也可以选择“辛亥革命是一场失败的革命”。在具体作答时,首先要明确自己的观点,结合辛亥革命的功绩及最终结果分析,最后还要对该观点进行一个小结。

[答案] 示例一

观点:辛亥革命是一场成功的革命。(2分)

理由:辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国;使人民获得了一些民主权利,《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级性质的宪法,反映了辛亥革命的成果;促进了中国人民的觉醒,使民主共和的观念深入人心,民主主义思想成为不可抗拒的历史潮流;打击了帝国主义在中国的殖民统治,在一定程度上削弱了中外反动势力对民族资本主义的束缚和压制,促进了民族资本主义的发展。(8分)

结论:总之,辛亥革命带来了中国国家政治结构的巨大变动,推动了中国近代化的进程,是一场成功的革命。(2分)

示例二

观点:辛亥革命是一场失败的革命。(2分)

理由:由于资产阶级的软弱性和妥协性,辛亥革命没有提出明确的反帝国主义目标,也没有制定彻底的土地革命纲领;在革命过程中,有大量旧官僚和立宪派士绅投机革命,导致革命阵营分化,革命力量涣散,最终辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取;辛亥革命取得的成果先后被废除,袁世凯及其以后的北洋军阀拒绝执行《中华民国临时约法》,民主共和徒有其名;袁世凯及其以后的北洋军阀对内维护封建军阀的专制统治,对外出卖国家主权,中国半殖民地半封建社会的性质没有改变。(8分)

结论:总之,辛亥革命失败了,它没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。实践证明,资本主义的建国方案在近代中国是行不通的。(2分)

单元检测

测试时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.(2024·湖南天壹名校联盟高一联考)1904年至1910年,民族工业新设厂投资万元以上者276家,年均39.4家,是1898年的2.87倍;新建厂矿48家,超过了以前任何时期。这一时期民族工业的发展( )

A.加速了清政府的灭亡

B.扭转了对外贸易逆差

C.实现了工业的现代化

D.消除了外来经济侵略

2.(2024·山东菏泽高一期末)清末新政推行的教育改革,是想造就“尊崇孔教,爱戴大清国”的人,但无论是在国内新式学堂中还是在留学生中,清政府并没有获得多少为己所用的人才,反而出现了一个不同于传统的知识分子群体。材料旨在说明清末新政( )

A.加速了清政府的灭亡

B.推动了思想解放

C.挽救了清王朝的危机

D.传播民主科学思想

3.(2024·湖北恩施高一期末)1906年9月,清廷宣布实行“预备立宪”后,得到立宪派的广泛支持和积极响应,他们成立立宪团体和组织,研究和宣传立宪政治,发起多次议政、请愿活动,同时继续抵制革命。但到辛亥革命前夕,立宪派中已有不少人逐步转向支持革命,或变成革命者。立宪派的态度发生转变主要是因为( )

A.预备立宪未能推动中国近代化发展

B.立宪派对清廷预备立宪的幻想破灭

C.立宪派与革命派的矛盾得到了化解

D.资产阶级民主革命思想的影响扩大

4.(2024·河南郑州月考)1905年7月30,中国同盟会筹备会议在日本东京举行,入会者宣誓:驱除鞑虏,创立民国。孙中山与入会者行握手礼,并欣然道喜曰:“为君等庆贺,自今日起;君等已非清朝人矣。”孙中山此举意在强调( )

A.革命政党成立之事实

B.脱离中国革命之意义

C.革命者反封建的立场

D.民族危机形势之严峻

5.(2024·陕西榆林神木中学月考)孙中山在天下为公的理念下,发展出自己的三民主义理论(民族、民权、民生),探索使中国由贫弱到富强的办法。但民族主义具有局限性,主要是因为其( )

A.没有触动封建土地所有制

B.维护封建地主阶级的利益

C.没有改变中国落后的性质

D.没有明确的反对帝国主义

6.(2024·湖北鄂东南高一期中)如图一组漫画选自1911年10月13日出版的《神州日报》,对漫画反映的历史信息解读正确的是( )

A.辛亥革命获得民众广泛支持

B.辛亥革命以上海为领导中心

C.北伐战争基本推翻军阀统治

D.新闻媒体高度关注武昌起义

7.(2024·湖北高中名校测评)1911年11月,湖北军政府颁布的《鄂州约法》是后来中华民国临时参议院制定的《中华民国临时约法》的蓝本。以下为1912年南京中华民国临时参议院代表构成一览表。由此可见《中华民国临时约法》( )

参议院议员人数 同盟会成员(占比) 有留学欧美和日本经历的(占比)

49人 38人(77.55%) 40人(81.63%)

A.具备深厚的历史文化渊源

B.以限制袁世凯为主要目的

C.融合了欧美政治体制特点

D.代表了资产阶级政治利益

8.(2024·平顶山市高一月考)有学者认为,首先发生在湖北的这场革命在推翻清王朝的同时,也给延续千年的传统思想以前所未有的冲击,向国人头脑中注入了一系列崭新的观念,让整个中华民族对“革命”的认识达到了一个崭新的高度。该学者意在强调这场革命( )

A.改变了中国的社会性质

B.具有广泛的群众基础

C.促进了国人的思想解放

D.使民主观念深入人心

9.(2024·黑龙江大庆高一月考)孙中山曾就推举袁世凯任临时大总统做过解释:“局外人不察,多怪弟之退让。然弟不退让,则求今日假共和,犹未可得也。盖当时党人已大有争权夺利之思想……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让……”由此推知( )

A.南北和议具有历史必然性

B.孙中山以妥协求共和

C.利益群体之争成主要矛盾

D.妥协导致革命的失败

10.

(2024·山东淄博高一期末)如图《体操器具》刊登于1913年《儿童教育画》,用体操器械哑铃9只和球杆14支搭成五色旗和九星旗。该图隐喻的主题应是( )

A.武昌起义得到了积极响应

B.反对袁世凯复辟帝制

C.强身健体以巩固革命成果

D.民主科学思想的传播

11.(2024·枣庄八中高一期末)中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后,又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质问题是( )

A.责任内阁制在中国行不通

B.中国完全缺乏民主共和的社会基础

C.民主与专制的斗争激烈

D.专制独裁的传统在中国未受到冲击

12.辛亥革命时期,立宪派强调人民主权说于学理不通,也不适合中国当前之需,且易生流弊;革命党人则将主权在民看作共和政治的本质特征。思想界围绕平民政治与精英政治的争论持续发酵。这一争论( )

A.推动了思想解放的进程

B.反映了阶级利益的对立

C.有利于马克思主义传播

D.奠定了军阀割据的基础

13.(2024·三水中学月考)下表所示为1913年4月至12月北洋政府众议院议员们集体署名正式质问的提案(部分)。这反映了当时( )

提案人 提案内容

蒋凤梧等 针对《善后借款合同》提出质问:大借款的用途及财政善后计划书

罗永诏等 针对“尊崇孔圣”和“举行祭孔典礼”的通令提出质问:祭孔典礼之命令违背信教自由之保证书

A.宪政与专制的矛盾冲突

B.司法与立法的权力之争

C.愚昧与科学的思想较量

D.改良与革命方式的斗争

14.(2024·河南南阳高一期中)民国初年,国民党、共和党、统一党和民主党等党派分庭抗礼,而每省参与国会选举的选民人数平均150多万人。对此有学者认为这是有民主政治的外观,尚少民主政治的实质,人民在这次空前的大选中是茫然的,对政治有兴趣的只有极少数的优异分子,且其造型是半传统半现代性的。这表明当时( )

A.政党政治缺乏有效运作的基础

B.精英参与是政治转型失败的主因

C.民主共和的观念尚未深入人心

D.制度缺陷致使广泛民主难以实现

15.

(2024·江苏南通高一期末)如图漫画《愿人人以此自绳》,发表于1916年7月4日《新闻报》。画面中,一群不同阶层的人被一根绳索约束在一起,而绳索勾勒出“约”字样。该漫画表达的时代诉求是( )

A.建设民主政治

B.推翻北洋军阀统治

C.冲破礼教束缚

D.废除列强在华特权

16.(2024·安徽阜阳高一期末)鲁迅曾说:见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。这说明民国建立后( )

A.重建社会秩序的重要性

B.实行实业救国的迫切性

C.防止复辟帝制的紧要性

D.清算封建思想的滞后性

17.(2024·九省联考·贵州省适应性考试)二十世纪初,秋瑾、何香凝等女性站在时代前列,首举妇女谋求自身解放的旗帜。辛亥革命时期,女子国民军、中华女子共和协进会等团体纷纷成立,女界甚至发出“天下兴亡,匹妇有责”的时代强音。这一现象( )

A.说明妇女政治地位大幅提高

B.反映妇女自我意识觉醒

C.体现民主共和观念深入人心

D.表明革命引领社会风潮

18.(2024·山西大同高一期中)1914—1920年中国净进口货值和净出口货值表,下表现象出现的主要原因是( )

(单位:千海关两)

年份 净进口货值 净出口货值 入超

1914 569 241 356 227 231 014

1917 549 519 462 932 86 587

1919 646 998 630 809 16 189

1920 762 250 541 631 220 619

A.国际局势发生重大变化

B.中国经济结构产生变动

C.北洋政府对实业的重视

D.列强对华资本输出加剧

19.(2024·内蒙古包头高一期末)1916年,陈独秀在《青年杂志》上发表文章指出:“三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。”这表明新文化运动( )

A.源于对辛亥革命失败的反思

B.意在建立真正的共和国体

C.推动了人们思想意识的觉醒

D.以科学与民主为重要旗帜

20.(2024·湖北智学联盟高一联考)傅斯年在《白话文学与心理的改革》中指出:“中国人如不真是革面洗心的改悔,将旧有的荒谬思想弃去,无论用古文或白话文,都说不出好东西来。就是改学了德文或世界语,也未尝不可以拿来做黑幕,讲忠孝节烈,发表他们的荒谬思想……所以我说,文学革命上,文学改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要。”据此可知,傅斯年意在强调( )

A.倡导文学通俗性和国民性

B.以思想改革助力国家革新

C.反对风行一时的白话文学

D.彻底摆脱封建旧文学束缚

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.(2024·广西钦州高一期末)阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 北洋军阀集团以封建势力与帝国主义列强为其依靠,即它除了努力强化其带有浓厚封建色彩的军事力量外,还需要借助外国势力的支持。在外交上,历届北洋政府都依赖外援及接受不合理义务,再与英、美、日等国或明或暗地进行不同形式和不同程度的勾结,历史和地理原因以及第一次世界大战西方列强无力东顾所留出的空档,致使北洋政府与日本的关系尤为密切,而日本从各方面对中国的操纵与影响,在这一时期表现得也极为明显。而列强为了最大限度地攫取在华利益,维护其势力范围,也以经济援助和政治干预等不同手法与北洋政府进行交易。一方面,北洋政府被迫实行的开放性外交引进了外国资本、商品和科学技术,同时也间接引进了西方文化。这些均有利于北洋政府摆脱财政危机和中国民众思想素质的提高,对中国民族主义发展起了刺激和促进作用;另一方面,外国得以控制中国市场和财政,操纵金融和海关等经济命脉,使中国更难以收回已丧失的主权,致使多次外交交涉均因国力不足而宣告失败。但从历史发展的角度看,开放性外交是适应近代国际政治环境必然要求的。

——摘编自王溶《北洋军阀政府外交浅析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北洋军阀政府外交政策的特点,并指出其形成的根本原因。 (6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析北洋军阀政府外交政策的影响。(8分)

22.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达两千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。

——据[美]徐中约《中国近代史:

1600—2000中国的奋斗》

中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——据胡绳《中国共产党的七十年》

材料二 1912—1920年间中国民族资本主义工业发展状况表

行业 1912年 1920年 发展速度 (1912年=100) 平均增长率/%

棉纺织业 华商纱厂纱锭数/枚 509 564 1 598 074 313.6 12.1

华商纱厂布机数/台 2 616 6 675 255.2 11.0

机器面粉业 华商厂产量/万包 1 966 8 316 423.0 19.8

火柴业 华商厂资本额/万元 361 746 206.6 10.9

电力业 华商厂发电容量/千瓦 12 013 29 602 246.4 11.9

水泥业 启新厂产量/吨 59 405 109 741 184.7 8.0

——摘编自许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

(1)根据材料一,指出徐中约、胡绳的观点的不同之处。同一历史事件,两人得出不同结论,你认为影响历史结论的因素有哪些?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密)(8分)

23. (2024·广东揭阳高一期末)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 梁启超撰文:“辛亥革命有什么意义呢?第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事。”学者钱谷风说:“辛亥革命成功的仓促,到手的乃是很不彻底的胜利。”

——摘编自钱谷风《清王朝的覆灭》等

综合材料及所学知识,你认为辛亥革命是成功了还是失败了?试说明理由。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严谨,表述清晰)(12分)

1.A [据材料信息可知,1904年至1910年,民族工业的发展壮大了民族资产阶级的力量,为辛亥革命提供了阶级和经济的基础,故选A项。据材料无法判断民族工业产品的销售渠道是国内市场还是海外市场,排除B项;在半殖民地半封建的中国,近代民族工业于外国资本主义和本国封建势力的夹缝中艰难生存,排除C项; 20世纪初的中国已完全沦为半殖民地半封建社会,成为西方资本主义国家经济发展的附庸,排除D项。]

2.A [由题干信息可知,清末新政推行的教育改革,没有获得多少维护清政府的人才,反而推动了近代知识分子群体的形成,加速了清政府的灭亡,A项符合题意。材料主旨不是“思想解放”,排除B项;清末新政加重了清王朝的危机,C项错误;新文化运动传播了民主科学思想,排除D项。]

3.B [据材料信息可知“预备立宪”的骗局被公布后,清政府的反动性充分暴露,使立宪派对清政府的幻想破灭,逐渐从改良转向支持革命,故选B项。材料说明“预备立宪”客观上推动了中国近代民主宪政的发展,排除A项;立宪派的阶级本质并未发生改变,转向革命只是暂时改变了立宪派的斗争方式,排除C项;立宪派始终坚持政治改良的立场,并非是因为民主革命的影响,排除D项。]

4.C [由材料“驱除鞑虏”“君等已非清朝人矣”等信息可知,孙中山的言行意在强调其与清王朝彻底决裂的态度,他要推翻清王朝的专制统治,实现民主共和,故C项正确。当时召开的只是中国同盟会筹备会议,中国同盟会(即近代中国第一个资产阶级革命政党)还没有真正成立,A项错误;B项对材料理解错误,排除;D项结论无法由材料得出,排除。]

5.D [由所学知识可知,孙中山的民族主义号召推翻清政府,实质是反对满洲贵族的统治,但没有明确提出反帝的主张,故选D项。没有触动封建土地所有制是民生主义的局限,故排除A项;孙中山是资产阶级的代表,主要维护资产阶级的利益,故排除B项;没有改变中国落后的性质是辛亥革命的局限性,故排除C项。]

6.D [据材料信息及所学知识可知,漫画反映的历史事件是武昌起义,且漫画出自报纸,体现了新闻媒体对武昌起义的关注,故选D项。武昌起义并没有获得民众的广泛支持,排除A项;材料中仅涉及上海报馆,不能直接得出上海是辛亥革命的领导中心,排除B项;结合漫画信息“革党”“新军”可知,该事件是武昌起义,北伐战争发生在1926—1928年,排除C项。]

7.D [由《中华民国临时约法》制定机关临时参议院代表构成情况可知,同盟会成员和有留学欧美和日本经历的议员占比高,这说明临时参议院代表以资产阶级革命派为主,代表了资产阶级政治利益,故D项正确。《中华民国临时约法》虽有蓝本,但不足以说明其具备深厚的历史文化渊源,A项错误;仅凭材料中临时参议院代表构成情况无法得出《中华民国临时约法》制定的主要目的,排除B项;仅凭材料中临时参议院代表构成情况不能反映出《中华民国临时约法》融合了欧美政治体制特点,C项错误。]

8.C [结合所学知识可知,材料中的“这场革命”指的是辛亥革命,材料“给延续千年的传统思想以前所未有的冲击,向国人头脑中注入了一系列崭新的观念”表明辛亥革命促进了国人思想的解放,故C项正确。辛亥革命后的中国仍处于半殖民地半封建社会,社会性质没有改变,A项错误;辛亥革命缺乏广泛的群众基础,B项错误;该学者意在强调辛亥革命对人们思想的影响,并未涉及人民对民主观念的态度,D项错误。]

9.B [根据材料“盖当时党人已大有争权夺利之思想……弟恐生出自相残杀之战争,是以退让”可知,孙中山推举袁世凯任临时大总统,是为了避免党派争权夺利、自相残杀,因此对袁世凯进行了妥协退让,促成了中华民国共和政体的建立。由此可知,这体现了孙中山以妥协求共和,B项正确。材料未体现南北和议的必然性,排除A项;材料无法体现利益群体之争成为主要矛盾,排除C项;从材料无法得出妥协导致革命的失败,排除D项。]

10.C [据材料“五色旗”“九星旗”并结合辛亥革命的史实可知,该图隐喻强身健体来维护革命的成果,故选C项。武昌起义的时间是1911年10月10日,排除A项;袁世凯复辟帝制的时间是1915年,排除B项;1915年新文化运动开展,宣传民主科学思想,排除D项。]

11.C [结合所学可知,中华民国初期实行责任内阁制的初衷是维护民主共和政体。袁世凯改责任内阁制为总统制,实际上是为了维护其专制独裁统治。材料中的现象反映出辛亥革命后中国民主与专制的斗争仍然十分激烈,C项正确。A项只是表面现象而非实质,排除;B项说法错误,排除;D项说法与史实不符,排除。]

12.A [据材料可知,立宪派和革命党人围绕政体形式进行了争论,有利于宣传资产阶级革命思想,A项正确;立宪派和革命党人都代表资产阶级利益,排除B、C项;军阀割据是自然经济和帝国主义分而治之政策的产物,排除D项。]

13.A [从材料“1913年4月至12月北洋政府众议院议员们集体署名正式质问的提案(部分)”可得出,蒋凤梧、罗永诏等众议院议员对北洋政府的借款用途、祭孔典礼进行质疑,这体现的是民主宪政的理念。联系所学知识可知,当时的北洋政府实行专制独裁统治,因此这是宪政与专制的矛盾冲突,故A项正确。材料中众议院议员对北洋政府的质疑不是从法律角度的质疑,排除B项;材料体现不出科学思想,排除C项;材料中众议院议员对北洋政府的质疑不是讨论改良和革命的问题,排除D项。]

14.A [根据材料并结合所学知识可知,民国初年,政党政治兴起,但鉴于当时的现实情况,普通民众的参政水平有限,有效的政治参与只存在于精英阶层,这使得民主选举难以真正体现民众的普遍意志,故A项正确;“精英参与是政治转型失败的主因”夸大了精英阶层参与政治对政治转型的实际影响,故B项错误;辛亥革命使民主共和观念深入人心,故C项错误;材料体现的是制度实践中的不足,未反映出民主制度设计缺陷,故D项错误。]

15.A [据题干材料信息可知“约”指代《中华民国临时约法》,不同阶层的人都在《中华民国临时约法》的约束之下,说明民众渴望建设民主政治,故选A项。1928年4月蒋介石宣布继续北伐,完成总理遗愿,彻底推翻北洋军阀的统治,排除B项;这一时期中国社会的性质是半殖民地半封建社会,排除C项;材料强调建立民主政治的诉求,无法推知对列强在华特权的态度,排除D项。]

16.A [据所学可知,在北洋政府统治时期,社会动荡不安,各军阀之间征战不已,人民生活在水深火热之中,说明当时中国有民国之名无民国之实,据此可知,民国建立后,重建社会秩序成为当务之急,故选A项。题干中史实都属于政治层面,而“实业救国”归属于经济层面,排除B项;题干强调的是社会政局的不稳定, “复辟帝制”仅是社会秩序不稳定的一个方面,排除C项;辛亥革命之后,民主共和观念已深入人心,并没有“滞后”,排除D项。]

17.B [根据材料“首举妇女谋求自身解放的旗帜”“女界甚至发出‘天下兴亡,匹妇有责’的时代强音”可知,近代以来,西方思想进入中国,人们的思想不断发生变化,妇女自我意识觉醒,谋求妇女解放,参与到政治活动中,B项正确;材料反映的是妇女自我意识觉醒,而不是其政治地位如何,排除A项;材料未涉及民主共和的观念,排除C项;材料没有提及革命在引领社会风潮,排除D项。故选B项。]

18.A [根据表格信息并结合所学知识可知,中国净进口货值由1914—1917年的减少,变为1919—1920年的增加。净出口货值由1914—1919年的增加,变为1919—1920年的减少,主要原因是一战期间欧洲列强放松了对华经济侵略,一战后帝国主义又卷土重来,国际局势发生重大变化,故选A项。中国经济结构产生变动主要指的是自然经济的解体,表格主要是进出口贸易,排除B项; 1914—1920年中国进出口的变化与欧洲帝国主义忙于一战有关,北洋政府的作用并不是最重要的原因,排除C项;一战期间欧洲列强放松了对华经济侵略,排除D项。]

19.A [根据材料“然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎”“此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟”等可知,陈独秀认为辛亥革命后,虽然名义上确立了共和政体,但是共和、立宪均未能得到较好贯彻,最根本的解决途径乃是促使民众觉悟,进行思想文化上的革新。因此新文化运动的兴起是源于对辛亥革命失败的反思,A项正确。材料表明新文化运动的目的是解放人们的思想,B项说法错误,排除;材料未体现出“人们思想意识的觉醒”,C项无法由材料得出,排除;D项说法正确,但与材料主旨无关,排除。]

20.B [据材料“文学改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要”结合新文化运动可知,傅斯年并不是反对风行一时的白话文学,而是强调需在思想上进行“心理的改革”,只有思想改革才能助力国家革新,故选B项。据材料可知,其意在强调思想的革新,而非文学通俗性,排除A项;据材料可知,其并不反对文学革命,排除C项;据材料可知,其意在强调思想革命,排除D项。]

21.[解析] 第(1)问特点,据材料信息归纳;根本原因从近代中国社会形态判断。第(2)问影响,据材料信息从政治、经济、思想等的近代化及社会矛盾方面分析。

[答案] (1)特点:具有一定的开放性;封建色彩浓厚;依附和受制于西方列强;与日本关系尤为密切。(4分,答出两点即可)

根本原因:近代中国社会的半殖民地半封建性质。(2分)

(2)影响:客观上促进了民族资本主义的发展;有利于中国外交近代化;有利于西方科学技术和思想文化的引进和传播。(4分,答出两点即可)使中国丧失了更多的经济和政治主权;加剧了西方列强对中国的侵略;激化了阶级与民族矛盾。(4分,答出两点即可)

22.[解析] 第(1)问“不同之处”,根据材料一“民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达两千余年的王朝时代”“中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步”作答。影响历史结论的“因素”,结合所学知识回答即可。第(2)问“历史解释”,可从表格数据变化、原因及影响等角度结合所学知识进行阐释。

[答案] (1)不同之处:徐中约认为辛亥革命成功了(辛亥革命对中国社会历史的发展具有重大意义);(2分)胡绳认为辛亥革命失败了(辛亥革命对中国社会历史的影响不大)。(2分)因素:学者的阶级立场、价值理念、个人阅历(生活经验)、个人修养、所用史料、研究方法及角度等。(2分)

(2)变化:民族资本主义工业迅速发展(或出现“短暂的春天”),速度和规模超过以往半个世纪的发展状况;尤其是轻工业的发展更为突出,重工业发展相对缓慢。(2分)

原因:中华民国的建立扫除政府束缚和障碍;南京临时政府鼓励民间兴办实业;实业救国的思潮兴起;西方列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略;群众性反帝爱国运动的推动;轻工业发展快因为投资少见效快。(4分)

影响:一定程度上抵制了西方的经济侵略;进一步壮大了民族资产阶级的力量;也使产业工人的数量急剧增加;为新文化运动的兴起和中国共产党的成立奠定阶级基础。(2分)

23.[解析] 据材料内容可知,梁启超比较认同辛亥革命是一次成功的革命,其理由主要有以下两条:第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事;学者钱谷风则从两个方面来阐述了辛亥革命:成功的很仓促、很不彻底的胜利。根据题干要求,可以选择“辛亥革命是一场成功的革命”,也可以选择“辛亥革命是一场失败的革命”。在具体作答时,首先要明确自己的观点,结合辛亥革命的功绩及最终结果分析,最后还要对该观点进行一个小结。

[答案] 示例一

观点:辛亥革命是一场成功的革命。(2分)

理由:辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国;使人民获得了一些民主权利,《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级性质的宪法,反映了辛亥革命的成果;促进了中国人民的觉醒,使民主共和的观念深入人心,民主主义思想成为不可抗拒的历史潮流;打击了帝国主义在中国的殖民统治,在一定程度上削弱了中外反动势力对民族资本主义的束缚和压制,促进了民族资本主义的发展。(8分)

结论:总之,辛亥革命带来了中国国家政治结构的巨大变动,推动了中国近代化的进程,是一场成功的革命。(2分)

示例二

观点:辛亥革命是一场失败的革命。(2分)

理由:由于资产阶级的软弱性和妥协性,辛亥革命没有提出明确的反帝国主义目标,也没有制定彻底的土地革命纲领;在革命过程中,有大量旧官僚和立宪派士绅投机革命,导致革命阵营分化,革命力量涣散,最终辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取;辛亥革命取得的成果先后被废除,袁世凯及其以后的北洋军阀拒绝执行《中华民国临时约法》,民主共和徒有其名;袁世凯及其以后的北洋军阀对内维护封建军阀的专制统治,对外出卖国家主权,中国半殖民地半封建社会的性质没有改变。(8分)

结论:总之,辛亥革命失败了,它没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。实践证明,资本主义的建国方案在近代中国是行不通的。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进