2024年中考语文复习专题《小石潭记》复习 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文复习专题《小石潭记》复习 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-20 09:45:35 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

2024年中考语文复习专题★★课件★★

《小石潭记》复习

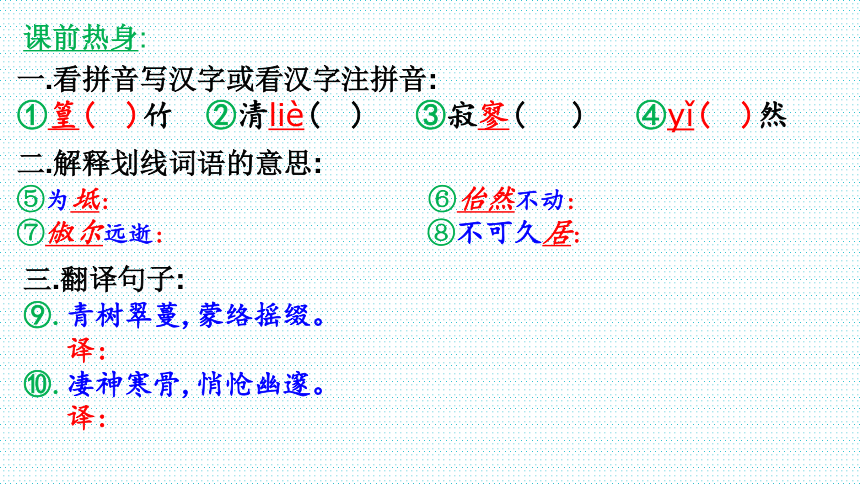

课前热身:

一.看拼音写汉字或看汉字注拼音:

①篁( )竹 ②清liè( ) ③寂寥( ) ④yǐ( )然

三.翻译句子:

⑨.青树翠蔓,蒙络摇缀。

译:

⑩.凄神寒骨,悄怆幽邃。

译:

二.解释划线词语的意思:

⑤为坻: ⑥佁然不动:

⑦俶尔远逝: ⑧不可久居:

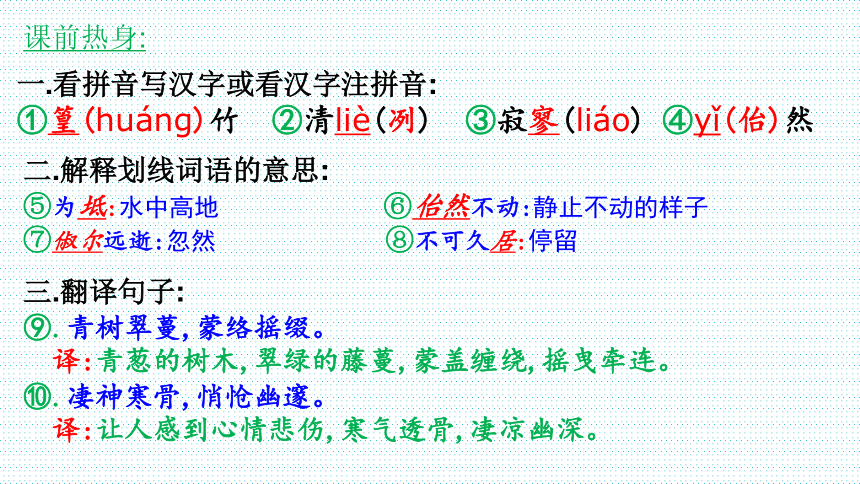

课前热身:

一.看拼音写汉字或看汉字注拼音:

①篁(huáng)竹 ②清liè(冽) ③寂寥(liáo) ④yǐ(佁)然

三.翻译句子:

⑨.青树翠蔓,蒙络摇缀。

译:青葱的树木,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连。

⑩.凄神寒骨,悄怆幽邃。

译:让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

二.解释划线词语的意思:

⑤为坻:水中高地 ⑥佁然不动:静止不动的样子

⑦俶尔远逝:忽然 ⑧不可久居:停留

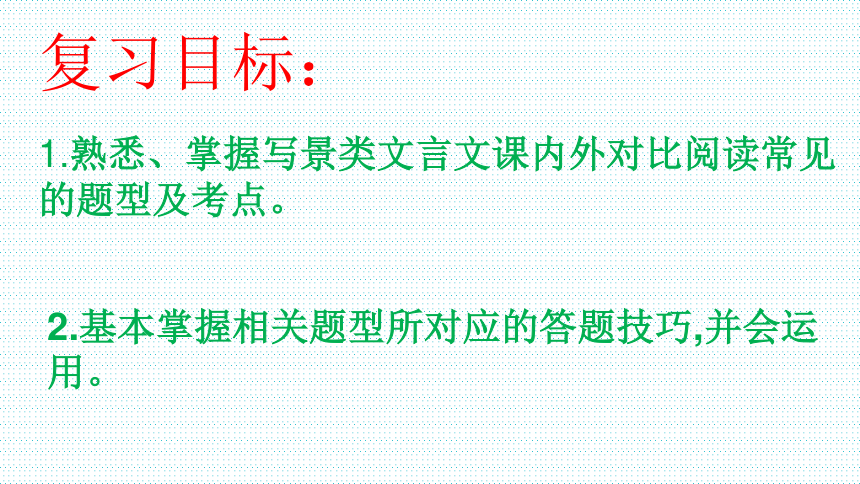

复习目标:

1.熟悉、掌握写景类文言文课内外对比阅读常见的题型及考点。

2.基本掌握相关题型所对应的答题技巧,并会运用。

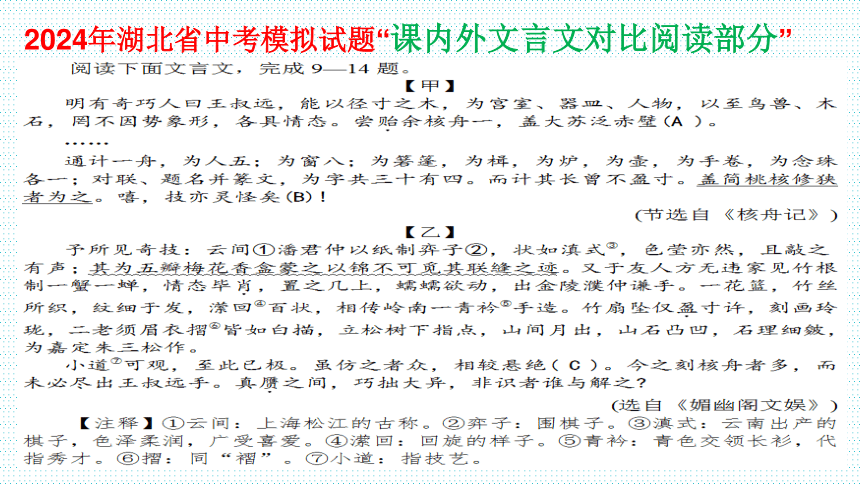

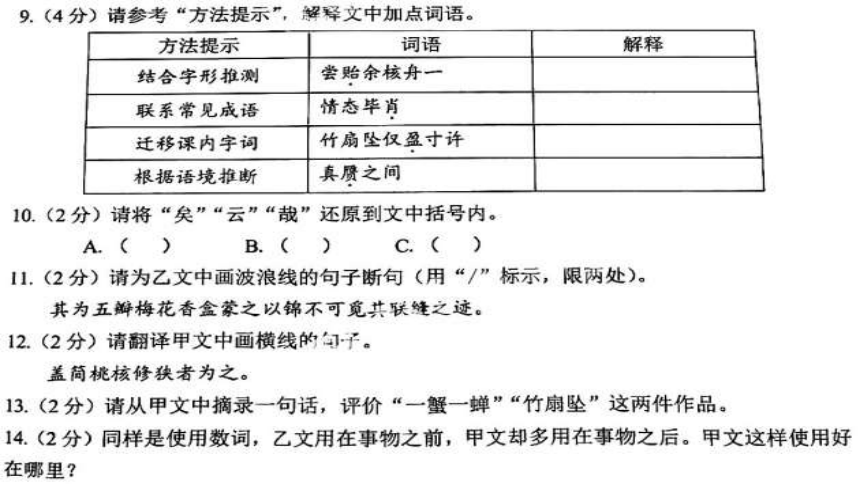

2024年湖北省中考模拟试题“课内外文言文对比阅读部分”

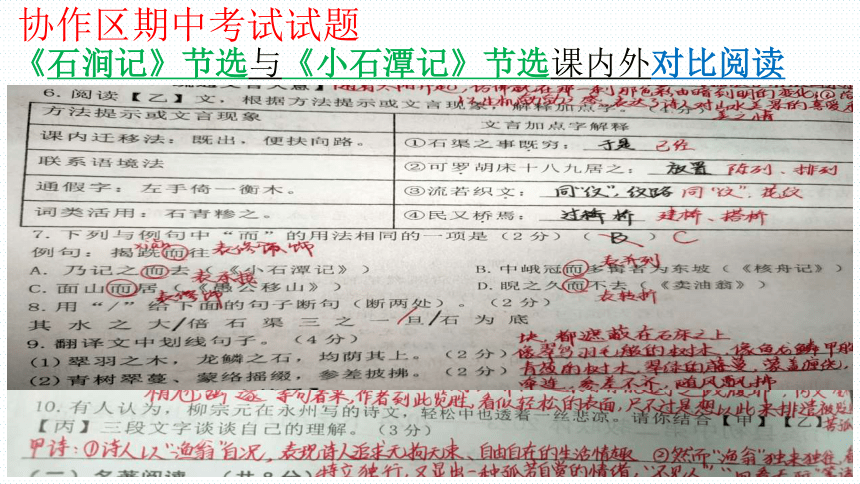

协作区期中考试试题

《石涧记》节选与《小石潭记》节选课内外对比阅读

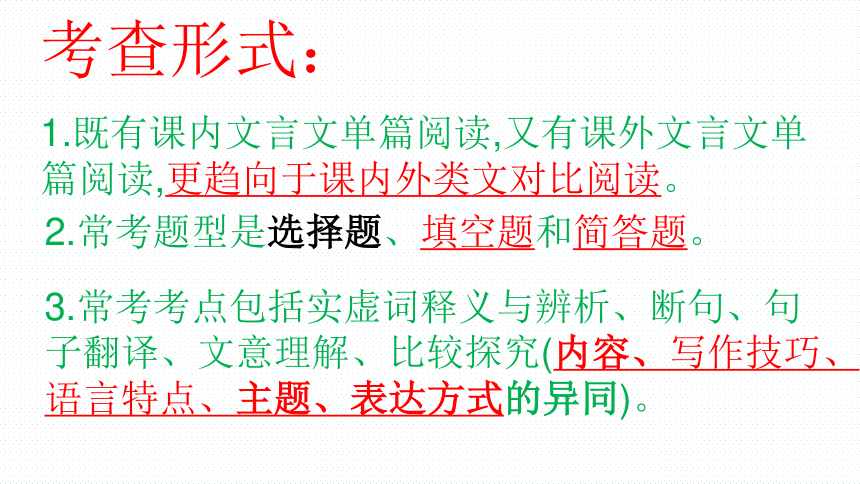

考查形式:

1.既有课内文言文单篇阅读,又有课外文言文单篇阅读,更趋向于课内外类文对比阅读。

2.常考题型是选择题、填空题和简答题。

3.常考考点包括实虚词释义与辨析、断句、句子翻译、文意理解、比较探究(内容、写作技巧、语言特点、主题、表达方式的异同)。

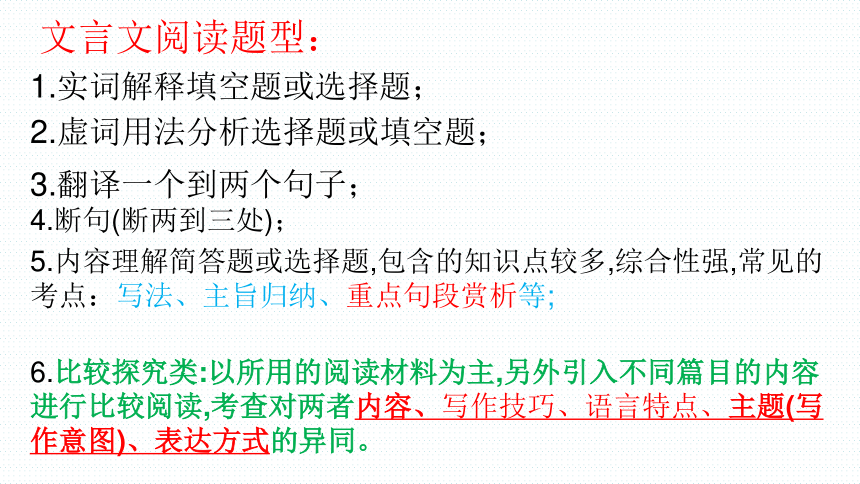

文言文阅读题型:

1.实词解释填空题或选择题;

3.翻译一个到两个句子;

5.内容理解简答题或选择题,包含的知识点较多,综合性强,常见的考点:写法、主旨归纳、重点句段赏析等;

6.比较探究类:以所用的阅读材料为主,另外引入不同篇目的内容进行比较阅读,考查对两者内容、写作技巧、语言特点、主题(写作意图)、表达方式的异同。

2.虚词用法分析选择题或填空题;

4.断句(断两到三处);

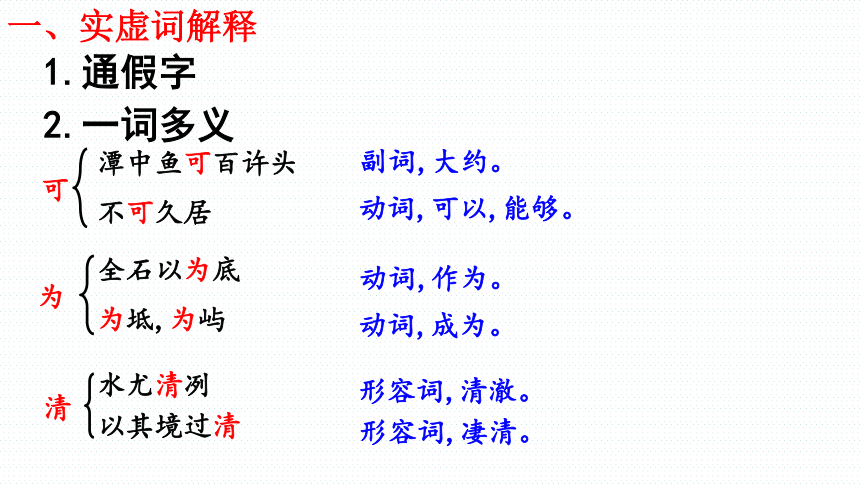

2.一词多义

1.通假字

可

潭中鱼可百许头

不可久居

副词,大约。

动词,可以,能够。

全石以为底

为坻,为屿

为

动词,作为。

动词,成为。

水尤清冽

以其境过清

形容词,清澈。

形容词,凄清。

清

一、实虚词解释

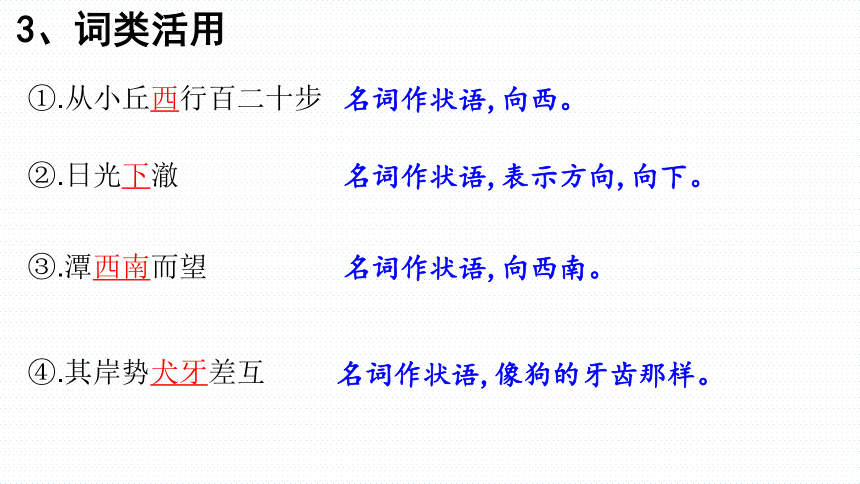

3、词类活用

①.从小丘西行百二十步

名词作状语,向西。

②.日光下澈

名词作状语,表示方向,向下。

③.潭西南而望

④.其岸势犬牙差互

名词作状语,向西南。

名词作状语,像狗的牙齿那样。

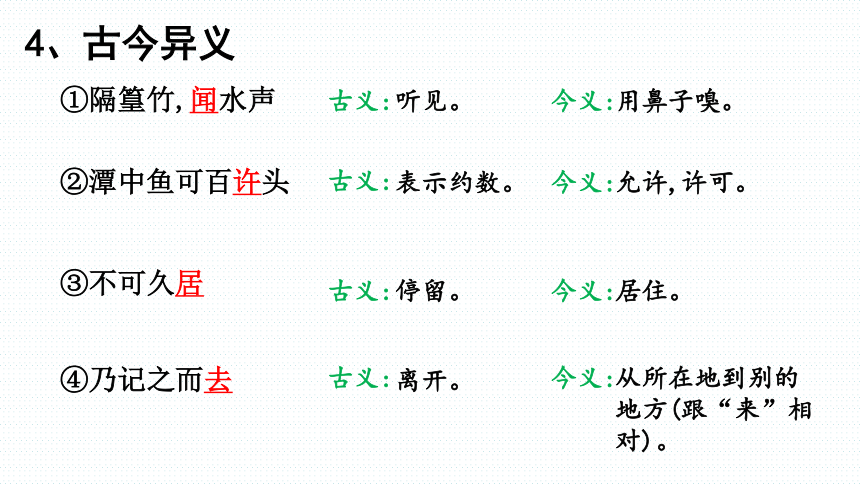

①隔篁竹,闻水声

②潭中鱼可百许头

③不可久居

④乃记之而去

听见。

表示约数。

停留。

离开。

从所在地到别的地方(跟“来”相对)。

用鼻子嗅。

允许,许可。

居住。

4、古今异义

今义:

古义:

古义:

古义:

古义:

今义:

今义:

今义:

二、重点虚词:

要注意虚词的用法及意义,要学会归纳。

潭西南而望

乃记之而去

连词,表修饰

连词,表顺承

全石以为底

卷石底以出

以其境过清

介词,把

连词,相当于“而”

连词,因为

而

以

一.实词释义与辨析

1.组词推断法。将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后根据具体语境确定文言实词的词义。

2.课文迁移法。对于课外语段中的实词,可以联系课文中学过的有关该词的用法来推断词义。

3语境推断法。文言实词绝大多数是具有多义性的,因此在解释词语时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

4.成语印证法。成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词的词义如“鸣之而不能通其意”中的“通”,可联系成语“无师自通”来理解,意为“通晓”。

5.字形推断法。也称之为形训法,即通过字形结构推敲、分析、解释实词的本义。利用推敲分析字形的方法,有助于我们了解实词的本义,甚至去推断实词的引申义或其他的义项。如“隶而从者”中的“从”,可根据字形“两个人相伴而行”来理解,意为“跟随”。

二.虚词辨析

1.语境推断法。结合虚词所在的句子,联系上下文的语言环境和语意推断出虚词的用法和意义。

2.语法推断法。文言虚词在句子中往往有着特殊的语法功能,可以根据句子成分来分析推断其用法和意义。

3.迁移代入法。对照记住的课内文言文中的虚词的常见用法,如“而”的用法:连词,表并列关系(中峨冠而多髯者),表承接关系(乃记之而去),表转折关系(而伯乐不常有),表修饰关系(潭西南而望),表因果关系(其远无所至极邪)等,将其逐个代人句中分析推断。

4.交换理解法。如果给出两个句子,让判断句中某个虚词的用法是否相同,可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代人另一句来理解,看句子是否讲得通。如果讲得通,那意义和用法就是一样的。

1.下列句子中画线词的解释错误的一项是( )

A.心乐之(快乐) B.日光下澈(穿透)

C.以其境过清(凄清) D.乃记之而去(离开)

【解析】A 项,“乐”是“以……为乐”的意思。

A

习题演练

2.下列句子中画线词的用法和解释有错误的一项是( )

A.以其境过清(连词,因为) B.潭西南而望(介词,表承接)

C.乃记之而去(副词,于是,就) D.似与游者相乐(连词,和,同)

B

【解析】B 项,“而”,连词,表修饰。

三.断句(划分朗读节奏):

1.寻对话,定句读

寻找文言文中对话引文常用的“日”“云”“言”“谓”等词,根据上下文判断出问者、答者,问答者前后往往需要断句。

2.找名代,定主宾

找出文中的名词,如人名、地名、官职名、国家名、朝代名、器物名、动物名等,也可先找出代词,如吾、汝、公、君、若、其、彼、此、之等。这些名词和代词常在句中作主语或宾语。主语前,宾语后,一般要断开。

3.看虚词,找位置

①句首发语词:夫、盖、惟、斯等。其常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

②句尾语气词:也、矣、焉、耳等(经常用于陈述句末尾),耶(邪)、与(欤)、乎等(经常用于疑问句末尾),哉、夫等(经常用于感叹句末尾)。它们的后面般要断开。

③有些复音虚词大体上都位于一句话的开头,这些词前一般要断句。 比如:且夫、若夫、已而、然而、至若、于是、虽然、至于、是故、然则等。

4.明结构,辨句式

文言文中的特殊句式特别是固定结构可以帮助我们断句。

①........者……也”是典型的判断句式,有时候会省略“者”或“也”。

②“为.....所...”“受....于.......”等为被动句式。

③文言文中还有一些固定结构,如“如......何”“况.....乎”“无.....乎”等。

5.凭修辞,巧判断

文言文也是讲究修辞的,顶真、排比、对偶、对称、反复是文言文中常见的修辞方法。句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。利用这两大特点,就比较容易断句。

例:下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.其岸势/犬牙差互

B.下见/小潭,水/尤清冽

C.似与/游者/相乐

D.以/其境/过清,不可/久居

【解析】正确的停顿是:似/与游者/相乐。

C

习题演练

四、句子翻译:

本考点着眼于课文关键句、核心句、文眼句及判断句、倒装句、被动句、省略句式的理解和翻译。

常出现的失误是:翻译句子做不到“字字落实”,因漏掉关键词而丢分;再就是随意改变原句标点符号,这也是需要避免的。

1.信。指的是准确无误,忠实原文,用现代汉语字字落实、句句落实直译出来,不可随意增减内容。

2.达。指的是译文语句通顺,语意明确,行文规范。

3.雅。是指能用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确地表达出来。

中考文言文翻译总是以直译为主,意译只能是一种次要的方式。这里说的直译,是指将原文的字字句句落实到译文中,包括原文用词造句的特点和所采用的表达方式。课内的文言文翻译以理解记忆为主,课外文言文翻译在原有积累知识的基础上,还应掌握以下具体方法。

文言文翻译三原则

(1)留。即保留国名、人名、物名、地名、官名、称谓或与现代汉语意思相同的词语,可照录不翻译。

(2)补。即补出省略成分(主语、宾语、量词)等。

(3)删。即删去无实在意义的词,不译。

(4)换。即用现代汉语词替换古义词。

(5)调。即调整词序或语序,使之合乎现代汉语表达习惯。

(6)增。为了使句子更通顺,加上些词句,符合现代汉语的意思。

文言语句翻译“六字诀”

例:下列句子的翻译,有误的一项是( )

A.其岸势犬牙差互:那石岸的形状像狗的牙齿那样相互交错。

B.下见小潭,水尤清冽:下去见到一个小潭,潭水格外清凉。

C.蒙络摇缀,参差披拂:蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

D.凄神寒骨,悄怆幽邃:使人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

【解析】B项正确的翻译应为:向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

B

习题演练

选择题中常设的错误类型:

1、曲解词句,误解文意

2、层次混淆,事序颠倒

3、偷换概念,评价失当

4、强加因果,不合逻辑

5、查文无据,无中生有

五.(一)文本的理解选择题(写法、主旨归纳、作者的情感态度、重点句段赏析)

抓点,抓细,抓具体

例:(重庆中考A卷)下列对文章的理解与分析正确的一项是( )

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换

景的方法来描写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象

地描绘了树枝藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适

宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,

巧妙而贴切。

两种方法说反了。

“竹树环合,寂寥无人”的环境,让作者感觉冷寂凄凉。

“斗折蛇行”写的是溪身,“犬牙差互”写的是岸势。

B

习题演练

(1)整体阅读,总体把握。对记叙类文章要明确时间、地点、人物,事情的起因、经过和结果以及作者的看法;对写景类文章,要弄清写了哪些景物,所写的景物有什么特点,表达了作者怎样的思想感情。

(2)审清题意,把握题干。要审清题干的要求和意图,把握题干中的提示性词语,锁定回答问题的区域,找准答题切人点。

(3)抓关键句,找中心句。要特别注意文章(段落)的开头或结尾处的关键句和中心句,这样有助于快速把握文章(段落)的内容。

(4)关注标题,关注作者。关注文章的标题、作者、出处、文章下的注释等信息,结合学过的知识综合分析,全面理解文章的内容。

(5)用摘拼法,巧妙分析。所谓“摘”,就是摘抄法,直接摘抄文章中的原句、原词来作答,尤其注意文章中的关键词;所谓“拼”,就是拼接法,将文章中的关键词句串联起来,有机分析,巧妙作答。

五.(二)文本的理解简答题

例:在游览小石潭的过程中,作者的心情发生了怎样的变化 简析其变化原因。

①心情变化:由游览之初的“乐”到离去之时的“忧”(或“悲”)。

②变化原因:作者被贬谪而内心愤懑;小石潭凄清环境的触发。

习题展示

六.比较探究

比较探究类——以所用的阅读材料为主,另外引入不同篇目的内容进行比较阅读,考查对两者内容、写作技巧、语言特点、主题(写作意图)、表达方式的异同。认真分析题目要求和比较的内容,反复阅读相关文字,逐项进行“异中求同”或“同中求异”。“异中求同”是指通过比较阅读,进行甄别、筛选和提炼,找出两文共同的特点,揭示一般规律。“同中求异”则是从现象入手,分析、剖析材料,弄清各自表达的内容,找出各自的个性,揭示个性特征。

三种类型:(1)求异型 (2)求同型 (3)互解型

例:请结合文本,比较《小石潭记》和《观第五泻记》表达的情感的异同。注意:这种“求异”的题型一定要分别回答两者的不同点,侧重在“异”。

同:都表达了作者对山水美景的喜爱、赞美之情。

异:《小石潭记》政治上的失意,使作者寄情于山水。"坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃"写出了作者因景致的"悄怆幽邃"而伤感顿至。通过对景物的具体描写,抒发自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的思想感情。

《观第五泄记》:第五泄的景观雄奇,难得一见, "犹不忍去"表明作者对第五泄的留恋、赞叹,印象深刻,感受强烈而新奇。

(1)求异型

首先认准“同”的是哪个方面,然后同中求异,找出相应的内容。

例:《小石潭记》第2段“潭中鱼可百许头,……似与游者相乐”几句与《与朱元思书》(节选)中“水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。”在写法上有异曲同工之妙,请做简要分析。注意:找相同点的题型,也要对两者进行简要的分析,然后总结归纳出相同点。

答:都运用了侧面描写。它们都通过游鱼来写水清,写出了水的清澈灵动。

(2)求同型

先明确“求同”的指向,了解要答的是哪一方面的共同点,然后从“异曲"中感悟"同工”之妙;

例2.结合《小石潭记》的写作背景,说说乙文《石渠记》表达了作者怎样的情感。

(3)互解型

先明确所要解释的对象,再弄清从哪里去寻找相应的解释。

答:乙文含蓄地表达了自己被贬后凄凉、落寞的心境。

例1.结合语段[甲][乙]的内容及写作背景,概括语段[甲]中作者感到“凄神寒骨”的原因。

答:①参与王叔文政治改革失败后被贬; ②被贬之地荒远;

③小石潭环境凄清。

1.巧用课内,解读课外。比较阅读的材料般是课内文言文加课外文言文。要善于将熟悉的课内文言文知识迁移到课外文言文,必要时还可调动现代文的阅读经验解读课外文言文。

2.分析关系,求同存异。既然是比较阅读,文本之间必然有一定的联系,答题时应认真分析题目要求和文本内容,逐项进行“异中求同”或“同中求异”的比较。比较时要联系文本内容、作者身份及写作的背景等进行分析。

3.准确解答,言之有据。确定好答题的思路,找准答题的切人点后,回答问题要言简意赅,扣点作答。特别是些分析手法类的题目,定要用术语表达。答题时尽量用上原文原句,并注意知识的迁移运用。

方法点拨:

巩固建构:

完成“专题六文言文”试卷第二篇文言文

(1)像北斗星那样

(2)格外

(3)环绕

(4)D

又折西行/旁陷岩石下/北堕小潭。

看它已经很宁静,它们被风吹动所发出的声音才在远处传播。

《小石潭记》与节选《石渠记》对比阅读

潭水清冽,响声悦耳

乙文含蓄地表达了自己被贬后凄凉、落寞的心境。

清澈幽深,鸣声多变

7.

6.

5.

9.

8.

译:渠水又转弯往西流,水流跌落到岩石下面,落到北边的小潭中。

2024年中考语文复习专题★★课件★★

《小石潭记》复习

课前热身:

一.看拼音写汉字或看汉字注拼音:

①篁( )竹 ②清liè( ) ③寂寥( ) ④yǐ( )然

三.翻译句子:

⑨.青树翠蔓,蒙络摇缀。

译:

⑩.凄神寒骨,悄怆幽邃。

译:

二.解释划线词语的意思:

⑤为坻: ⑥佁然不动:

⑦俶尔远逝: ⑧不可久居:

课前热身:

一.看拼音写汉字或看汉字注拼音:

①篁(huáng)竹 ②清liè(冽) ③寂寥(liáo) ④yǐ(佁)然

三.翻译句子:

⑨.青树翠蔓,蒙络摇缀。

译:青葱的树木,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连。

⑩.凄神寒骨,悄怆幽邃。

译:让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

二.解释划线词语的意思:

⑤为坻:水中高地 ⑥佁然不动:静止不动的样子

⑦俶尔远逝:忽然 ⑧不可久居:停留

复习目标:

1.熟悉、掌握写景类文言文课内外对比阅读常见的题型及考点。

2.基本掌握相关题型所对应的答题技巧,并会运用。

2024年湖北省中考模拟试题“课内外文言文对比阅读部分”

协作区期中考试试题

《石涧记》节选与《小石潭记》节选课内外对比阅读

考查形式:

1.既有课内文言文单篇阅读,又有课外文言文单篇阅读,更趋向于课内外类文对比阅读。

2.常考题型是选择题、填空题和简答题。

3.常考考点包括实虚词释义与辨析、断句、句子翻译、文意理解、比较探究(内容、写作技巧、语言特点、主题、表达方式的异同)。

文言文阅读题型:

1.实词解释填空题或选择题;

3.翻译一个到两个句子;

5.内容理解简答题或选择题,包含的知识点较多,综合性强,常见的考点:写法、主旨归纳、重点句段赏析等;

6.比较探究类:以所用的阅读材料为主,另外引入不同篇目的内容进行比较阅读,考查对两者内容、写作技巧、语言特点、主题(写作意图)、表达方式的异同。

2.虚词用法分析选择题或填空题;

4.断句(断两到三处);

2.一词多义

1.通假字

可

潭中鱼可百许头

不可久居

副词,大约。

动词,可以,能够。

全石以为底

为坻,为屿

为

动词,作为。

动词,成为。

水尤清冽

以其境过清

形容词,清澈。

形容词,凄清。

清

一、实虚词解释

3、词类活用

①.从小丘西行百二十步

名词作状语,向西。

②.日光下澈

名词作状语,表示方向,向下。

③.潭西南而望

④.其岸势犬牙差互

名词作状语,向西南。

名词作状语,像狗的牙齿那样。

①隔篁竹,闻水声

②潭中鱼可百许头

③不可久居

④乃记之而去

听见。

表示约数。

停留。

离开。

从所在地到别的地方(跟“来”相对)。

用鼻子嗅。

允许,许可。

居住。

4、古今异义

今义:

古义:

古义:

古义:

古义:

今义:

今义:

今义:

二、重点虚词:

要注意虚词的用法及意义,要学会归纳。

潭西南而望

乃记之而去

连词,表修饰

连词,表顺承

全石以为底

卷石底以出

以其境过清

介词,把

连词,相当于“而”

连词,因为

而

以

一.实词释义与辨析

1.组词推断法。将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后根据具体语境确定文言实词的词义。

2.课文迁移法。对于课外语段中的实词,可以联系课文中学过的有关该词的用法来推断词义。

3语境推断法。文言实词绝大多数是具有多义性的,因此在解释词语时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

4.成语印证法。成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词的词义如“鸣之而不能通其意”中的“通”,可联系成语“无师自通”来理解,意为“通晓”。

5.字形推断法。也称之为形训法,即通过字形结构推敲、分析、解释实词的本义。利用推敲分析字形的方法,有助于我们了解实词的本义,甚至去推断实词的引申义或其他的义项。如“隶而从者”中的“从”,可根据字形“两个人相伴而行”来理解,意为“跟随”。

二.虚词辨析

1.语境推断法。结合虚词所在的句子,联系上下文的语言环境和语意推断出虚词的用法和意义。

2.语法推断法。文言虚词在句子中往往有着特殊的语法功能,可以根据句子成分来分析推断其用法和意义。

3.迁移代入法。对照记住的课内文言文中的虚词的常见用法,如“而”的用法:连词,表并列关系(中峨冠而多髯者),表承接关系(乃记之而去),表转折关系(而伯乐不常有),表修饰关系(潭西南而望),表因果关系(其远无所至极邪)等,将其逐个代人句中分析推断。

4.交换理解法。如果给出两个句子,让判断句中某个虚词的用法是否相同,可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代人另一句来理解,看句子是否讲得通。如果讲得通,那意义和用法就是一样的。

1.下列句子中画线词的解释错误的一项是( )

A.心乐之(快乐) B.日光下澈(穿透)

C.以其境过清(凄清) D.乃记之而去(离开)

【解析】A 项,“乐”是“以……为乐”的意思。

A

习题演练

2.下列句子中画线词的用法和解释有错误的一项是( )

A.以其境过清(连词,因为) B.潭西南而望(介词,表承接)

C.乃记之而去(副词,于是,就) D.似与游者相乐(连词,和,同)

B

【解析】B 项,“而”,连词,表修饰。

三.断句(划分朗读节奏):

1.寻对话,定句读

寻找文言文中对话引文常用的“日”“云”“言”“谓”等词,根据上下文判断出问者、答者,问答者前后往往需要断句。

2.找名代,定主宾

找出文中的名词,如人名、地名、官职名、国家名、朝代名、器物名、动物名等,也可先找出代词,如吾、汝、公、君、若、其、彼、此、之等。这些名词和代词常在句中作主语或宾语。主语前,宾语后,一般要断开。

3.看虚词,找位置

①句首发语词:夫、盖、惟、斯等。其常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

②句尾语气词:也、矣、焉、耳等(经常用于陈述句末尾),耶(邪)、与(欤)、乎等(经常用于疑问句末尾),哉、夫等(经常用于感叹句末尾)。它们的后面般要断开。

③有些复音虚词大体上都位于一句话的开头,这些词前一般要断句。 比如:且夫、若夫、已而、然而、至若、于是、虽然、至于、是故、然则等。

4.明结构,辨句式

文言文中的特殊句式特别是固定结构可以帮助我们断句。

①........者……也”是典型的判断句式,有时候会省略“者”或“也”。

②“为.....所...”“受....于.......”等为被动句式。

③文言文中还有一些固定结构,如“如......何”“况.....乎”“无.....乎”等。

5.凭修辞,巧判断

文言文也是讲究修辞的,顶真、排比、对偶、对称、反复是文言文中常见的修辞方法。句式整齐,四六句多,又是文言文的一大特点。利用这两大特点,就比较容易断句。

例:下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.其岸势/犬牙差互

B.下见/小潭,水/尤清冽

C.似与/游者/相乐

D.以/其境/过清,不可/久居

【解析】正确的停顿是:似/与游者/相乐。

C

习题演练

四、句子翻译:

本考点着眼于课文关键句、核心句、文眼句及判断句、倒装句、被动句、省略句式的理解和翻译。

常出现的失误是:翻译句子做不到“字字落实”,因漏掉关键词而丢分;再就是随意改变原句标点符号,这也是需要避免的。

1.信。指的是准确无误,忠实原文,用现代汉语字字落实、句句落实直译出来,不可随意增减内容。

2.达。指的是译文语句通顺,语意明确,行文规范。

3.雅。是指能用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确地表达出来。

中考文言文翻译总是以直译为主,意译只能是一种次要的方式。这里说的直译,是指将原文的字字句句落实到译文中,包括原文用词造句的特点和所采用的表达方式。课内的文言文翻译以理解记忆为主,课外文言文翻译在原有积累知识的基础上,还应掌握以下具体方法。

文言文翻译三原则

(1)留。即保留国名、人名、物名、地名、官名、称谓或与现代汉语意思相同的词语,可照录不翻译。

(2)补。即补出省略成分(主语、宾语、量词)等。

(3)删。即删去无实在意义的词,不译。

(4)换。即用现代汉语词替换古义词。

(5)调。即调整词序或语序,使之合乎现代汉语表达习惯。

(6)增。为了使句子更通顺,加上些词句,符合现代汉语的意思。

文言语句翻译“六字诀”

例:下列句子的翻译,有误的一项是( )

A.其岸势犬牙差互:那石岸的形状像狗的牙齿那样相互交错。

B.下见小潭,水尤清冽:下去见到一个小潭,潭水格外清凉。

C.蒙络摇缀,参差披拂:蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

D.凄神寒骨,悄怆幽邃:使人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

【解析】B项正确的翻译应为:向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

B

习题演练

选择题中常设的错误类型:

1、曲解词句,误解文意

2、层次混淆,事序颠倒

3、偷换概念,评价失当

4、强加因果,不合逻辑

5、查文无据,无中生有

五.(一)文本的理解选择题(写法、主旨归纳、作者的情感态度、重点句段赏析)

抓点,抓细,抓具体

例:(重庆中考A卷)下列对文章的理解与分析正确的一项是( )

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换

景的方法来描写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象

地描绘了树枝藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适

宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,

巧妙而贴切。

两种方法说反了。

“竹树环合,寂寥无人”的环境,让作者感觉冷寂凄凉。

“斗折蛇行”写的是溪身,“犬牙差互”写的是岸势。

B

习题演练

(1)整体阅读,总体把握。对记叙类文章要明确时间、地点、人物,事情的起因、经过和结果以及作者的看法;对写景类文章,要弄清写了哪些景物,所写的景物有什么特点,表达了作者怎样的思想感情。

(2)审清题意,把握题干。要审清题干的要求和意图,把握题干中的提示性词语,锁定回答问题的区域,找准答题切人点。

(3)抓关键句,找中心句。要特别注意文章(段落)的开头或结尾处的关键句和中心句,这样有助于快速把握文章(段落)的内容。

(4)关注标题,关注作者。关注文章的标题、作者、出处、文章下的注释等信息,结合学过的知识综合分析,全面理解文章的内容。

(5)用摘拼法,巧妙分析。所谓“摘”,就是摘抄法,直接摘抄文章中的原句、原词来作答,尤其注意文章中的关键词;所谓“拼”,就是拼接法,将文章中的关键词句串联起来,有机分析,巧妙作答。

五.(二)文本的理解简答题

例:在游览小石潭的过程中,作者的心情发生了怎样的变化 简析其变化原因。

①心情变化:由游览之初的“乐”到离去之时的“忧”(或“悲”)。

②变化原因:作者被贬谪而内心愤懑;小石潭凄清环境的触发。

习题展示

六.比较探究

比较探究类——以所用的阅读材料为主,另外引入不同篇目的内容进行比较阅读,考查对两者内容、写作技巧、语言特点、主题(写作意图)、表达方式的异同。认真分析题目要求和比较的内容,反复阅读相关文字,逐项进行“异中求同”或“同中求异”。“异中求同”是指通过比较阅读,进行甄别、筛选和提炼,找出两文共同的特点,揭示一般规律。“同中求异”则是从现象入手,分析、剖析材料,弄清各自表达的内容,找出各自的个性,揭示个性特征。

三种类型:(1)求异型 (2)求同型 (3)互解型

例:请结合文本,比较《小石潭记》和《观第五泻记》表达的情感的异同。注意:这种“求异”的题型一定要分别回答两者的不同点,侧重在“异”。

同:都表达了作者对山水美景的喜爱、赞美之情。

异:《小石潭记》政治上的失意,使作者寄情于山水。"坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃"写出了作者因景致的"悄怆幽邃"而伤感顿至。通过对景物的具体描写,抒发自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的思想感情。

《观第五泄记》:第五泄的景观雄奇,难得一见, "犹不忍去"表明作者对第五泄的留恋、赞叹,印象深刻,感受强烈而新奇。

(1)求异型

首先认准“同”的是哪个方面,然后同中求异,找出相应的内容。

例:《小石潭记》第2段“潭中鱼可百许头,……似与游者相乐”几句与《与朱元思书》(节选)中“水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。”在写法上有异曲同工之妙,请做简要分析。注意:找相同点的题型,也要对两者进行简要的分析,然后总结归纳出相同点。

答:都运用了侧面描写。它们都通过游鱼来写水清,写出了水的清澈灵动。

(2)求同型

先明确“求同”的指向,了解要答的是哪一方面的共同点,然后从“异曲"中感悟"同工”之妙;

例2.结合《小石潭记》的写作背景,说说乙文《石渠记》表达了作者怎样的情感。

(3)互解型

先明确所要解释的对象,再弄清从哪里去寻找相应的解释。

答:乙文含蓄地表达了自己被贬后凄凉、落寞的心境。

例1.结合语段[甲][乙]的内容及写作背景,概括语段[甲]中作者感到“凄神寒骨”的原因。

答:①参与王叔文政治改革失败后被贬; ②被贬之地荒远;

③小石潭环境凄清。

1.巧用课内,解读课外。比较阅读的材料般是课内文言文加课外文言文。要善于将熟悉的课内文言文知识迁移到课外文言文,必要时还可调动现代文的阅读经验解读课外文言文。

2.分析关系,求同存异。既然是比较阅读,文本之间必然有一定的联系,答题时应认真分析题目要求和文本内容,逐项进行“异中求同”或“同中求异”的比较。比较时要联系文本内容、作者身份及写作的背景等进行分析。

3.准确解答,言之有据。确定好答题的思路,找准答题的切人点后,回答问题要言简意赅,扣点作答。特别是些分析手法类的题目,定要用术语表达。答题时尽量用上原文原句,并注意知识的迁移运用。

方法点拨:

巩固建构:

完成“专题六文言文”试卷第二篇文言文

(1)像北斗星那样

(2)格外

(3)环绕

(4)D

又折西行/旁陷岩石下/北堕小潭。

看它已经很宁静,它们被风吹动所发出的声音才在远处传播。

《小石潭记》与节选《石渠记》对比阅读

潭水清冽,响声悦耳

乙文含蓄地表达了自己被贬后凄凉、落寞的心境。

清澈幽深,鸣声多变

7.

6.

5.

9.

8.

译:渠水又转弯往西流,水流跌落到岩石下面,落到北边的小潭中。

同课章节目录