【备考2025】苏教版(2019)生物学高考一轮基础练习-专题17种群及其动态(含答案)

文档属性

| 名称 | 【备考2025】苏教版(2019)生物学高考一轮基础练习-专题17种群及其动态(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-20 23:46:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025江苏版新教材生物学高考第一轮

第4部分 生物与环境

专题17 种群及其动态

五年高考

考点1 种群的数量特征

1.(2023江苏,18,3分)(多选)科研团队在某林地(面积:1 km2)选取5个样方(样方面积:20 m×20 m)进行植物多样性调查,如表为3种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有( )

样方 编号 马尾松(株) 麻栎(株) 枫香(株)

幼年 成年 老年 幼年 成年 老年 幼年 成年 老年

1 0 1 9 14 2 0 7 1 0

2 0 0 6 20 4 0 11 2 1

3 0 2 6 16 2 2 10 0 0

4 0 0 7 18 2 2 9 1 2

5 0 0 9 15 3 0 6 0 0

A.估算该林地麻栎种群的个体数量是50 000株

B.林木的种群密度越大,林木的总生物量越高

C.该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型,群落分层现象明显

D.该林地处于森林演替中,采伐部分马尾松能加速演替进程

2.(新情境)(2023新课标,4,6分)为了研究和保护我国东北地区某自然保护区内的野生哺乳动物资源,研究人员采用红外触发相机自动拍摄技术获得了该保护区内某些野生哺乳动物资源的相应数据,为生态学研究提供了相关依据。下列叙述错误的是( )

A.通过对数据的分析和处理,可以了解保护区内大型野生哺乳动物的物种丰富度

B.与标记重捕法相比,采用该技术进行调查对野生哺乳动物的生活干扰相对较小

C.采用红外触发相机拍摄技术可调查生活在该自然保护区内东北豹的种群密度

D.该技术能调查保护区内东北豹种群中成年个体数量,不能调查幼年个体数量

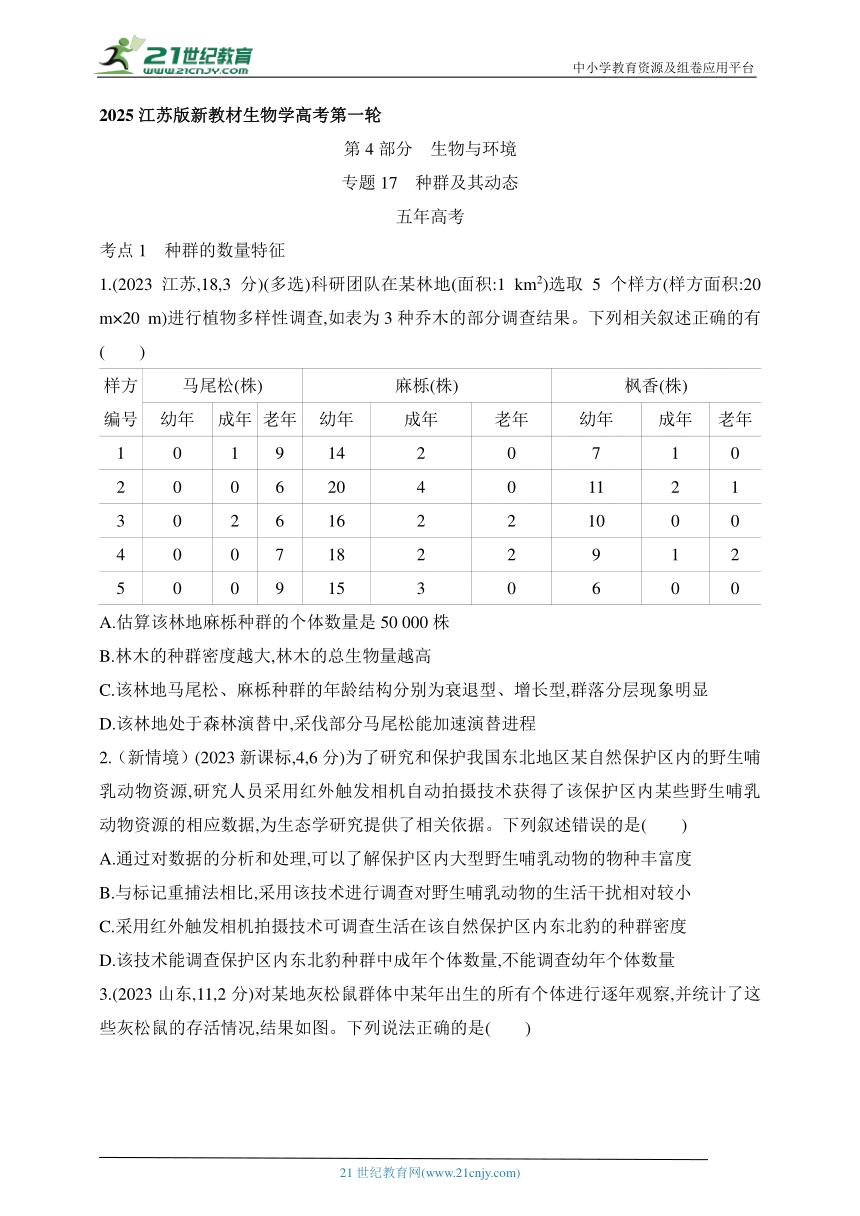

3.(2023山东,11,2分)对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

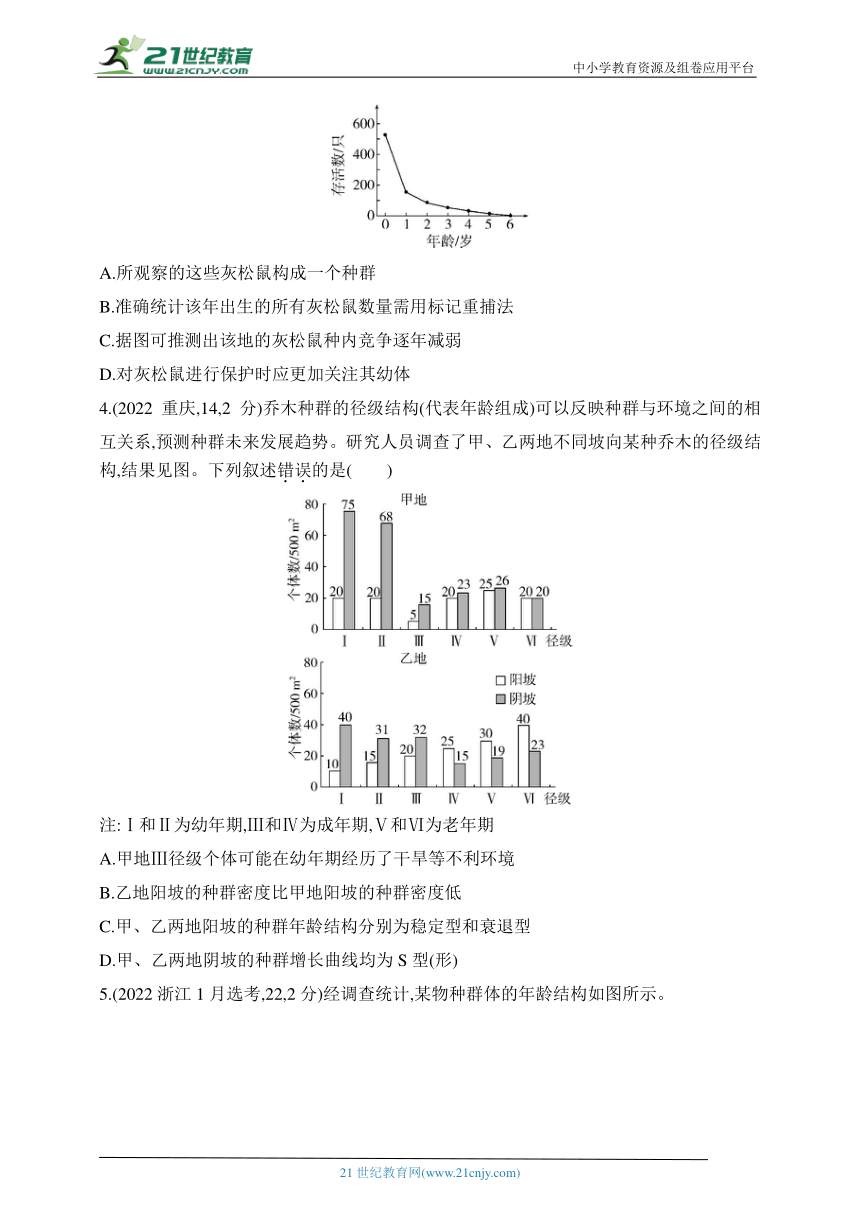

4.(2022重庆,14,2分)乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

注:Ⅰ和Ⅱ为幼年期,Ⅲ和Ⅳ为成年期,Ⅴ和Ⅵ为老年期

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型(形)

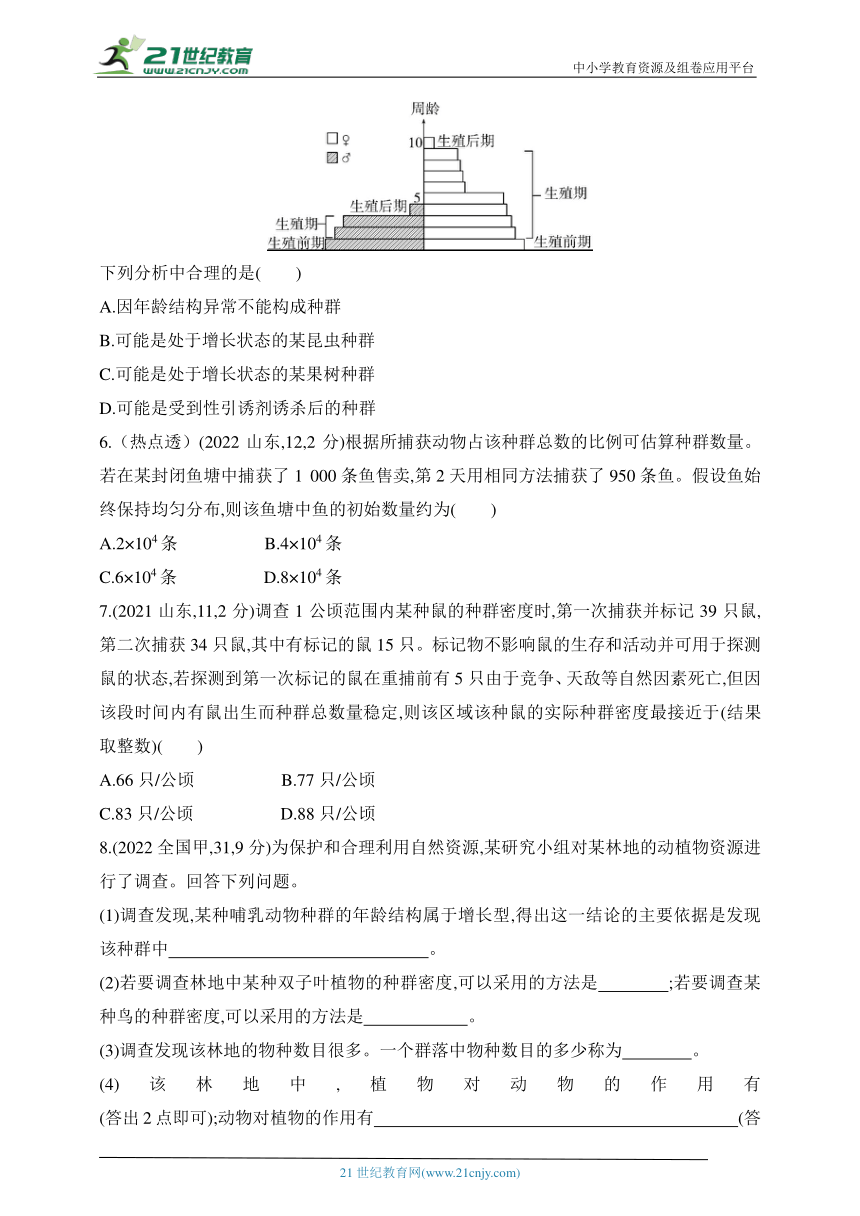

5.(2022浙江1月选考,22,2分)经调查统计,某物种群体的年龄结构如图所示。

下列分析中合理的是( )

A.因年龄结构异常不能构成种群

B.可能是处于增长状态的某昆虫种群

C.可能是处于增长状态的某果树种群

D.可能是受到性引诱剂诱杀后的种群

6.(热点透)(2022山东,12,2分)根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量。若在某封闭鱼塘中捕获了1 000条鱼售卖,第2天用相同方法捕获了950条鱼。假设鱼始终保持均匀分布,则该鱼塘中鱼的初始数量约为( )

A.2×104条 B.4×104条

C.6×104条 D.8×104条

7.(2021山东,11,2分)调查1公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A.66只/公顷 B.77只/公顷

C.83只/公顷 D.88只/公顷

8.(2022全国甲,31,9分)为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)若要调查林地中某种双子叶植物的种群密度,可以采用的方法是 ;若要调查某种鸟的种群密度,可以采用的方法是 。

(3)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(4)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

9.(2022全国乙,31,8分)某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)为保证调查的可靠性和准确性,选取样方时应注意的主要事项有 (答出3点即可)。

(2)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(3)与标志(记)重捕法相比,上述调查方法的优势有 (答出2点即可)。

考点2 种群数量的变化

10.(2022江苏,9,2分)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。下列相关叙述正确的是( )

A.振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量

B.取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数

C.若一个小格内小球藻过多,应稀释到每小格1~2个再计数

D.为了分析小球藻种群数量变化总趋势,需连续统计多天的数据

11.(2020江苏,10,2分)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

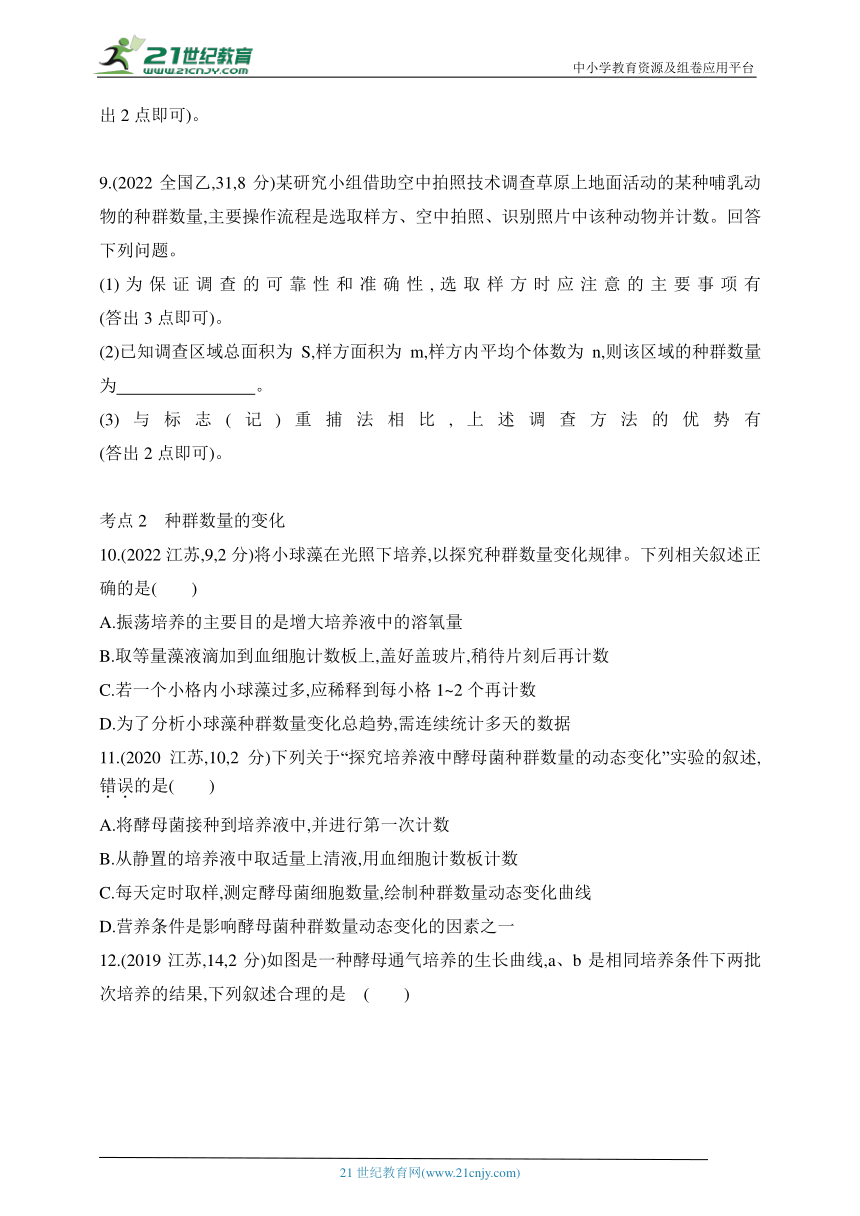

12.(2019江苏,14,2分)如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是 ( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

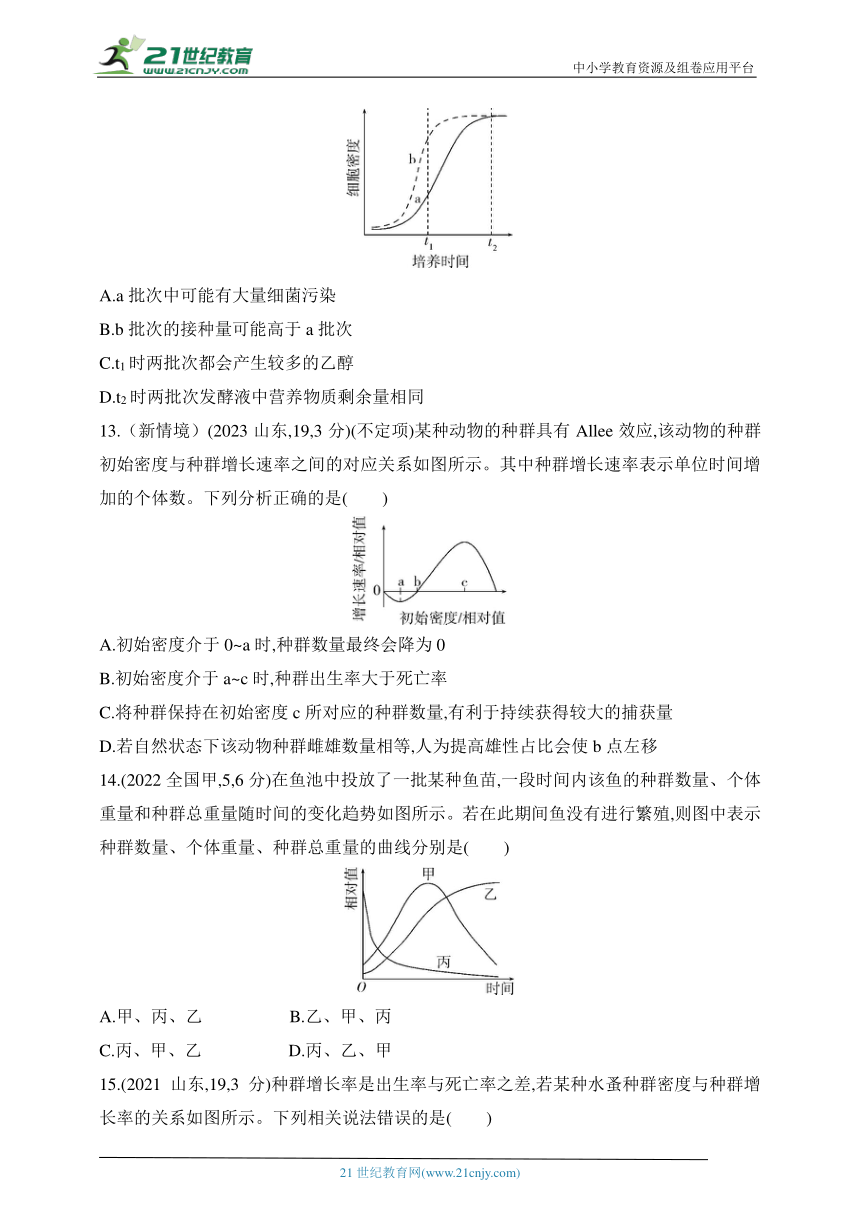

13.(新情境)(2023山东,19,3分)(不定项)某种动物的种群具有Allee效应,该动物的种群初始密度与种群增长速率之间的对应关系如图所示。其中种群增长速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是( )

A.初始密度介于0~a时,种群数量最终会降为0

B.初始密度介于a~c时,种群出生率大于死亡率

C.将种群保持在初始密度c所对应的种群数量,有利于持续获得较大的捕获量

D.若自然状态下该动物种群雌雄数量相等,人为提高雄性占比会使b点左移

14.(2022全国甲,5,6分)在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是( )

A.甲、丙、乙 B.乙、甲、丙

C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

15.(2021山东,19,3分)种群增长率是出生率与死亡率之差,若某种水蚤种群密度与种群增长率的关系如图所示。下列相关说法错误的是( )

A.水蚤的出生率随种群密度的增加而降低

B.水蚤种群密度为1个/cm3时,种群数量增长最快

C.单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加而降低

D.若在水蚤种群密度为32个/cm3时进行培养,其种群的增长率会为负值

16.(2021湖北,14,2分)20世纪末,野生熊猫分布在秦岭、岷山和小相岭等6大山系。全国已建立熊猫自然保护区40余个,野生熊猫栖息地面积大幅增长。在秦岭,栖息地已被分割成5个主要活动区域;在岷山,熊猫被分割成10多个小种群;小相岭山系熊猫栖息地最为破碎,各隔离种群熊猫数量极少。下列叙述错误的是( )

A.熊猫的自然种群个体数量低与其繁育能力有关

B.增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量

C.隔离阻碍了各种群间的基因交流,熊猫小种群内会产生近亲繁殖

D.在不同活动区域的熊猫种群间建立走廊,可以提高熊猫的种群数

考点3 影响种群数量变化的因素

17.(新教材)(2023广东,6,2分)某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

18.(2023浙江6月选考,5,2分)东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水

B.肥沃的土壤

C.连片的麦田

D.仅取食种子的鸟类

19.(2023福建,12,4分)全球气候变暖是一个重要的生态问题。某地近海主要生活着两种底栖植物海藻甲和乙。2001—2015年间,它们在海底礁石上的覆盖率变化趋势如图所示,2010年后该海域海水平均温度有一定上升。

下列相关叙述错误的是( )

A.升温改变种群密度,海藻乙有一段时间呈指数增长

B.升温改变乙生态位,甲数量骤降后应实施就地保护

C.升温改变能量输入,该海底群落水平结构发生变化

D.升温改变底栖环境,群落由甲占优势转为乙占优势

20.(2022浙江1月选考,14,2分)沙蝗的活动、迁徙有“逐水而居”的倾向。某年,沙蝗从非洲经印度和巴基斯坦等国家向中亚迁徙,直到阿富汗以及我国西北边境,扩散和迁徙“戛然而止”。下列叙述正确的是( )

A.沙蝗停止扩散的主要原因是种内竞争加剧

B.沙蝗种群的数量波动表现为非周期性变化

C.天敌对沙蝗的制约作用改变了沙蝗的生殖方式

D.若沙蝗进入我国西北干旱地区将呈现“J”形增长

21.(2021河北,13,2分)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位 成虫数量(头/叶) 若虫 (头/叶) 天敌昆 虫多样 性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰 邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

22.(2023湖南,20,11分)濒危植物云南红豆杉(以下称红豆杉)是喜阳喜湿高大乔木,郁闭度对其生长有重要影响。研究人员对某区域无人为干扰生境和人为干扰生境的红豆杉野生种群开展了调查研究。选择性采伐和放牧等人为干扰使部分上层乔木遭破坏,但尚余主要上层乔木,保持原有生境特点。无人为干扰生境下红豆杉野生种群年龄结构的调查结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查红豆杉野生种群密度时,样方面积最合适的是 (填“1”“20”或“400”)m2,理由是 。由图可知,无人为干扰生境中红豆杉种群年龄结构类型为 。

(2)调查发现人为干扰生境中,树龄≤5年幼苗的比例低于无人为干扰生境,可能的原因是 。分析表明,人为干扰生境中6~25年树龄红豆杉的比例比无人为干扰生境高11%,可能的原因是

。选择性采伐与红豆杉生态位重叠度 (填“高”或“低”)的部分植物,有利于红豆杉野生种群的自然更新。

(3)关于红豆杉种群动态变化及保护的说法,下列叙述正确的是 。

①选择性采伐和放牧等会改变红豆杉林的群落结构和群落演替速度

②在无人为干扰生境中播撒红豆杉种子将提高6~25年树龄植株的比例

③气温、干旱和火灾是影响红豆杉种群密度的非密度制约因素

④气候变湿润后可改变红豆杉的种群结构并增加种群数量

⑤保护红豆杉野生种群最有效的措施是人工繁育

三年模拟

限时拔高练

一、单项选择题

1.(新情境)(2024届南通如皋期初,6)种群密度效应是指在一定时间内,当种群个体数量增加时,就必定会出现相邻个体之间的相互影响,种群变动调节恢复至平均密度以适应密度限制。以下不属于种群针对密度效应进行变动调节的是( )

A.池塘内的锥体螺在密度过大时产卵少,繁殖率低

B.蝌蚪在密度过高时产生一种毒素,能限制蝌蚪的生长

C.玉米种植密度过大会降低单株产量,限制总产量

D.捕食关系使种群变动过程中趋向恢复至平均密度

2.(2023南通三模,12)关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.用显微镜观察、计数活酵母时,可将视野适当调暗

B.统计菌体数量时,不需要统计酵母菌芽体的数量

C.视野中细胞数目过多,应用无菌水适当稀释后再观察计数

D.血细胞计数板清洗后,若未吹干表面水分可能会导致统计结果偏小

3.(2023苏、锡、常、镇四市调研一,9)如图表示某自然保护区中,五种植物种群内部各级胸径个体所占的比例。相关分析错误的是( )

A.图中数据可通过样方法获取,操作中要随机取样

B.各胸径径级个体的比例可表示种群的年龄结构

C.径级较低群体中金钱槭占据竞争优势,数量较多

D.白辛树种群将走向衰退,应给予重点保护

4.(2024届南通如皋期初,7)某实验小组通过培养液培养绿眼虫探究其种群数量变化,结果如图。下列选项正确的是( )

A.2周前绿眼虫种群密度增长缓慢的原因是数量少

B.该培养体系不存在影响种群数量的生物因素

C.绿眼虫需要染色后才能在显微镜下观察到

D.3周后,绿眼虫数量不再上升的原因是不能分裂

5.(2023泰州中学一模,3)图一表示甲、乙、丙三个不同种群的环境容纳量和某时刻三个种群的实际个体数量,图二表示种群的数量增长曲线。下列叙述不正确的是( )

A.图二中曲线X增长的特点之一是种群的数量每年以一定的倍数增长

B.图一中最接近“J”形增长模型的是甲种群

C.图二中bc段种群增长速率逐渐下降,年龄结构呈衰退型,出生率小于死亡率

D.比较图二中两条曲线可知,自然状态下种群的最大增长速率无法超出理想状态下

6.(2024届南京六校联合体调研,12)将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,得到的酵母菌数目变化曲线如图一所示,图二为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )

A.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果一定偏小

B.实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间

C.计数图二所示的中方格内的酵母菌数目应为24个

D.利用图二的计数方法获得图一曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体

7.(2024届南通如皋期中,10)某学校同学对如皋长江边某区城内东方田鼠展开调查,调查范围2平方公里,第一次捕获并标记38只,将捕获的东方田鼠标记后原地释放。数日后,在同一位置再放置同样数量的捕鼠笼共捕获45只,其中标记过的个体数为9只。下列叙述正确的是( )

A.若被捕捉过的东方田鼠不易再被捕捉,则调查区内田鼠个体总数小于190只

B.该地原住民外迁,耕地荒废导致食物短缺,种群密度降低,该因素为非密度制约因素

C.调查东方田鼠种群密度时,还获得了年龄结构、性别比例、物种丰富度等种群特征

D.该调查方法同样适用于某生性隐秘而胆小的濒危鸟类的种群密度的调查

二、多项选择题

8.(2023南京、盐城二模,16)东亚飞蝗主要取食小麦、玉米、高粱、水稻等禾本科植物。正常情况下,雌虫一生可交配20~25次,雌虫还能进行孤雌生殖(雌性不经过交配就可以直接产卵、孵化、发育)。下列有关叙述错误的是( )

A.可使用样方法调查东亚飞蝗幼虫跳楠的数量

B.为避免蝗灾发生,应将种群数量控制在K/2和K之间

C.东亚飞蝗种群在极端因素下可通过孤雌生殖产生大量单倍体后代

D.干旱会促进使东亚飞蝗患病的某种丝状菌的生长,使东亚飞蝗数量持续增加

9.(2023江苏百校联考二,19)稻蝗是平地与低海拔地区草丛间极常见的蝗虫,成虫除冬季外,几乎随处可见。稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。安徽农科院研究小组从6月1日起开始调查某农场内跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.6×104 3×104 3×104

A.由于跳蝻跳跃能力强,调查跳蝻密度时宜用标记重捕法

B.根据跳蝻的密度,可预测稻蝗种群数量的变化趋势

C.6月9号到13号之间稻蝗种群出现过最大增长速率

D.该农场中出现的稻蝗种群数量的最大值即为K值

10.(2023苏北四市一模,19)某兴趣小组将酵母菌接种到装有10 mL培养液的试管中,通气培养并定时取样,稀释100倍后采用规格为16×25的血细胞计数板计数。下列叙述错误的是( )

A.实验中的取样时间、培养液pH等均为无关变量,对实验结果没有影响

B.用血细胞计数板计数时,应先在边缘滴加培养液,再盖上盖玻片,以免产生气泡

C.某时刻对酵母菌计数,若中格中细胞的平均数量为25个,则此时刻培养液中酵母菌细胞的数量约为4×109个

D.若大量培养酵母菌,培养液温度会上升,向培养液中加入重铬酸钾可能检测到酒精生成

考法综合练

1.(热点透)(2024届南通海安期初,7)某同学设计实验探究小球藻种群数量的变化,方法步骤如图。已知吸光度值与容器中小球藻的叶绿素总含量呈正相关,相关叙述正确的是( )

A.①中设置的空白对照组锥形瓶中应直接加入不含小球藻的100 mL培养液

B.②中每次取样前应保持锥形瓶静置,且每次测定用同一仪器和比色皿

C.结果显示小球藻种群数量在第4天左右达到K值

D.温度、营养物质等非密度制约因素能制约小球藻种群数量的增长

2.(新情境)(2023徐州一模,18)(多选)蚜虫是麦田危害最严重的害虫之一,为了更好地防治蚜虫,研究人员建立小型麦田种植蛇床草(能够为瓢虫提供保育所),研究种植蛇床草对蚜虫和异色瓢虫(蚜虫的天敌,具有迁飞习性)数量的影响,结果如图(5.26~6.24为蚜虫爆发期)所示。相关叙述正确的是( )

A.可分别用样方法和标记重捕法调查蚜虫和异色瓢虫的种群密度

B.5.26~6.9期间气温升高导致蚜虫爆发,种群数量呈“J”形增长

C.种植蛇床草可为异色瓢虫提供繁殖场所,从而提高异色瓢虫的种群密度

D.麦田种植蛇床草既能较好地防治蚜虫又能减少农药使用,提高经济效益

3.(新情境)(2024届南通如东期初,19)鸣叫计数法是调查鸟类种群数量动态变化及影响因素的一种方法。该方法利用专业的数字录音机记录鸟类鸣唱,随后对所录每只个体的鸣唱参数进行测量和分析,进而辨别个体。如图是用录音机记录强脚树莺的鸣唱,测量并绘制的音图结构,可精准确定每只个体独特的音调变化。请回答下列问题。

(1)生态系统中的生物个体之间可以进行信息传递,强脚树莺雌鸟发现敌害时会通过鸣叫向雄鸟示警,该信息属于 。

(2)调查鸟类等动物种群数量常用的方法是 。据图分析,运用鸣叫计数法可调查鸟类种群数量变化的原因是 。相比前述常用方法,鸣叫计数法的优点是 。据此分析,该方法还可用于 等实践应用。

(3)鸟类对环境的变化相对敏感,可视为环境变化的指示剂。科研团队对某些特定区域鸟类资源展开调查,统计结果如表:

生态系统 鸟类丰富度(种) 平均种群密度(只/hm2)

次生杂木林 55 11.506 3

灌丛 51 16.358 1

农田 21 3.941 7

人工马尾松林 23 14.385 7

①请根据表中数据,对该表命名: 。

②四种生态系统中鸟类丰富度差别较大,原因是 。灌丛的鸟类平均种群密度最大,可能是因为灌丛为鸟类的生存提供了更多的 。在不同的季节对该区域进行调查的结果会与上表有较大出入,原因为 。

第4部分 生物与环境

专题17 种群及其动态

五年高考

考点1 种群的数量特征

1.(2023江苏,18,3分)(多选)科研团队在某林地(面积:1 km2)选取5个样方(样方面积:20 m×20 m)进行植物多样性调查,如表为3种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有( )

样方 编号 马尾松(株) 麻栎(株) 枫香(株)

幼年 成年 老年 幼年 成年 老年 幼年 成年 老年

1 0 1 9 14 2 0 7 1 0

2 0 0 6 20 4 0 11 2 1

3 0 2 6 16 2 2 10 0 0

4 0 0 7 18 2 2 9 1 2

5 0 0 9 15 3 0 6 0 0

A.估算该林地麻栎种群的个体数量是50 000株

B.林木的种群密度越大,林木的总生物量越高

C.该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型,群落分层现象明显

D.该林地处于森林演替中,采伐部分马尾松能加速演替进程

答案 ACD

2.(新情境)(2023新课标,4,6分)为了研究和保护我国东北地区某自然保护区内的野生哺乳动物资源,研究人员采用红外触发相机自动拍摄技术获得了该保护区内某些野生哺乳动物资源的相应数据,为生态学研究提供了相关依据。下列叙述错误的是( )

A.通过对数据的分析和处理,可以了解保护区内大型野生哺乳动物的物种丰富度

B.与标记重捕法相比,采用该技术进行调查对野生哺乳动物的生活干扰相对较小

C.采用红外触发相机拍摄技术可调查生活在该自然保护区内东北豹的种群密度

D.该技术能调查保护区内东北豹种群中成年个体数量,不能调查幼年个体数量

答案 D

3.(2023山东,11,2分)对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

答案 D

4.(2022重庆,14,2分)乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

注:Ⅰ和Ⅱ为幼年期,Ⅲ和Ⅳ为成年期,Ⅴ和Ⅵ为老年期

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型(形)

答案 B

5.(2022浙江1月选考,22,2分)经调查统计,某物种群体的年龄结构如图所示。

下列分析中合理的是( )

A.因年龄结构异常不能构成种群

B.可能是处于增长状态的某昆虫种群

C.可能是处于增长状态的某果树种群

D.可能是受到性引诱剂诱杀后的种群

答案 B

6.(热点透)(2022山东,12,2分)根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量。若在某封闭鱼塘中捕获了1 000条鱼售卖,第2天用相同方法捕获了950条鱼。假设鱼始终保持均匀分布,则该鱼塘中鱼的初始数量约为( )

A.2×104条 B.4×104条

C.6×104条 D.8×104条

答案 A

7.(2021山东,11,2分)调查1公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A.66只/公顷 B.77只/公顷

C.83只/公顷 D.88只/公顷

答案 B

8.(2022全国甲,31,9分)为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)若要调查林地中某种双子叶植物的种群密度,可以采用的方法是 ;若要调查某种鸟的种群密度,可以采用的方法是 。

(3)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(4)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

答案 (1)幼年个体数多,老年个体数少 (2)样方法 标志(记)重捕法 (3)(物种)丰富度 (4)植物的光合作用为动物的有氧呼吸提供氧气,植物为动物提供食物和栖息空间 土壤小动物的活动可疏松土壤,有利于植物的生长;动物可帮助植物传粉和传播种子,有利于植物的繁殖

9.(2022全国乙,31,8分)某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)为保证调查的可靠性和准确性,选取样方时应注意的主要事项有 (答出3点即可)。

(2)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(3)与标志(记)重捕法相比,上述调查方法的优势有 (答出2点即可)。

答案 (1)随机选取样方、样方大小一致、样方数量适宜 (2)S·n/m (3)对动物的干扰小,简便快捷

考点2 种群数量的变化

10.(2022江苏,9,2分)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。下列相关叙述正确的是( )

A.振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量

B.取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数

C.若一个小格内小球藻过多,应稀释到每小格1~2个再计数

D.为了分析小球藻种群数量变化总趋势,需连续统计多天的数据

答案 D

11.(2020江苏,10,2分)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

答案 B

12.(2019江苏,14,2分)如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是 ( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

答案 B

13.(新情境)(2023山东,19,3分)(不定项)某种动物的种群具有Allee效应,该动物的种群初始密度与种群增长速率之间的对应关系如图所示。其中种群增长速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是( )

A.初始密度介于0~a时,种群数量最终会降为0

B.初始密度介于a~c时,种群出生率大于死亡率

C.将种群保持在初始密度c所对应的种群数量,有利于持续获得较大的捕获量

D.若自然状态下该动物种群雌雄数量相等,人为提高雄性占比会使b点左移

答案 AC

14.(2022全国甲,5,6分)在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是( )

A.甲、丙、乙 B.乙、甲、丙

C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

答案 D

15.(2021山东,19,3分)种群增长率是出生率与死亡率之差,若某种水蚤种群密度与种群增长率的关系如图所示。下列相关说法错误的是( )

A.水蚤的出生率随种群密度的增加而降低

B.水蚤种群密度为1个/cm3时,种群数量增长最快

C.单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加而降低

D.若在水蚤种群密度为32个/cm3时进行培养,其种群的增长率会为负值

答案 BC

16.(2021湖北,14,2分)20世纪末,野生熊猫分布在秦岭、岷山和小相岭等6大山系。全国已建立熊猫自然保护区40余个,野生熊猫栖息地面积大幅增长。在秦岭,栖息地已被分割成5个主要活动区域;在岷山,熊猫被分割成10多个小种群;小相岭山系熊猫栖息地最为破碎,各隔离种群熊猫数量极少。下列叙述错误的是( )

A.熊猫的自然种群个体数量低与其繁育能力有关

B.增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量

C.隔离阻碍了各种群间的基因交流,熊猫小种群内会产生近亲繁殖

D.在不同活动区域的熊猫种群间建立走廊,可以提高熊猫的种群数

答案 D

考点3 影响种群数量变化的因素

17.(新教材)(2023广东,6,2分)某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

答案 C

18.(2023浙江6月选考,5,2分)东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水

B.肥沃的土壤

C.连片的麦田

D.仅取食种子的鸟类

答案 A

19.(2023福建,12,4分)全球气候变暖是一个重要的生态问题。某地近海主要生活着两种底栖植物海藻甲和乙。2001—2015年间,它们在海底礁石上的覆盖率变化趋势如图所示,2010年后该海域海水平均温度有一定上升。

下列相关叙述错误的是( )

A.升温改变种群密度,海藻乙有一段时间呈指数增长

B.升温改变乙生态位,甲数量骤降后应实施就地保护

C.升温改变能量输入,该海底群落水平结构发生变化

D.升温改变底栖环境,群落由甲占优势转为乙占优势

答案 B

20.(2022浙江1月选考,14,2分)沙蝗的活动、迁徙有“逐水而居”的倾向。某年,沙蝗从非洲经印度和巴基斯坦等国家向中亚迁徙,直到阿富汗以及我国西北边境,扩散和迁徙“戛然而止”。下列叙述正确的是( )

A.沙蝗停止扩散的主要原因是种内竞争加剧

B.沙蝗种群的数量波动表现为非周期性变化

C.天敌对沙蝗的制约作用改变了沙蝗的生殖方式

D.若沙蝗进入我国西北干旱地区将呈现“J”形增长

答案 B

21.(2021河北,13,2分)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位 成虫数量(头/叶) 若虫 (头/叶) 天敌昆 虫多样 性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰 邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

答案 B

22.(2023湖南,20,11分)濒危植物云南红豆杉(以下称红豆杉)是喜阳喜湿高大乔木,郁闭度对其生长有重要影响。研究人员对某区域无人为干扰生境和人为干扰生境的红豆杉野生种群开展了调查研究。选择性采伐和放牧等人为干扰使部分上层乔木遭破坏,但尚余主要上层乔木,保持原有生境特点。无人为干扰生境下红豆杉野生种群年龄结构的调查结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查红豆杉野生种群密度时,样方面积最合适的是 (填“1”“20”或“400”)m2,理由是 。由图可知,无人为干扰生境中红豆杉种群年龄结构类型为 。

(2)调查发现人为干扰生境中,树龄≤5年幼苗的比例低于无人为干扰生境,可能的原因是 。分析表明,人为干扰生境中6~25年树龄红豆杉的比例比无人为干扰生境高11%,可能的原因是

。选择性采伐与红豆杉生态位重叠度 (填“高”或“低”)的部分植物,有利于红豆杉野生种群的自然更新。

(3)关于红豆杉种群动态变化及保护的说法,下列叙述正确的是 。

①选择性采伐和放牧等会改变红豆杉林的群落结构和群落演替速度

②在无人为干扰生境中播撒红豆杉种子将提高6~25年树龄植株的比例

③气温、干旱和火灾是影响红豆杉种群密度的非密度制约因素

④气候变湿润后可改变红豆杉的种群结构并增加种群数量

⑤保护红豆杉野生种群最有效的措施是人工繁育

答案 (1)400 红豆杉为高大乔木且为濒危植物 增长型 (2)放牧导致小树苗被啃食和踩踏 人为干扰使上层乔木遭破坏,郁闭度降低,有利于6~25年树龄的红豆杉生存 高 (3)①③④

三年模拟

限时拔高练

一、单项选择题

1.(新情境)(2024届南通如皋期初,6)种群密度效应是指在一定时间内,当种群个体数量增加时,就必定会出现相邻个体之间的相互影响,种群变动调节恢复至平均密度以适应密度限制。以下不属于种群针对密度效应进行变动调节的是( )

A.池塘内的锥体螺在密度过大时产卵少,繁殖率低

B.蝌蚪在密度过高时产生一种毒素,能限制蝌蚪的生长

C.玉米种植密度过大会降低单株产量,限制总产量

D.捕食关系使种群变动过程中趋向恢复至平均密度

答案 D

2.(2023南通三模,12)关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.用显微镜观察、计数活酵母时,可将视野适当调暗

B.统计菌体数量时,不需要统计酵母菌芽体的数量

C.视野中细胞数目过多,应用无菌水适当稀释后再观察计数

D.血细胞计数板清洗后,若未吹干表面水分可能会导致统计结果偏小

答案 B

3.(2023苏、锡、常、镇四市调研一,9)如图表示某自然保护区中,五种植物种群内部各级胸径个体所占的比例。相关分析错误的是( )

A.图中数据可通过样方法获取,操作中要随机取样

B.各胸径径级个体的比例可表示种群的年龄结构

C.径级较低群体中金钱槭占据竞争优势,数量较多

D.白辛树种群将走向衰退,应给予重点保护

答案 C

4.(2024届南通如皋期初,7)某实验小组通过培养液培养绿眼虫探究其种群数量变化,结果如图。下列选项正确的是( )

A.2周前绿眼虫种群密度增长缓慢的原因是数量少

B.该培养体系不存在影响种群数量的生物因素

C.绿眼虫需要染色后才能在显微镜下观察到

D.3周后,绿眼虫数量不再上升的原因是不能分裂

答案 A

5.(2023泰州中学一模,3)图一表示甲、乙、丙三个不同种群的环境容纳量和某时刻三个种群的实际个体数量,图二表示种群的数量增长曲线。下列叙述不正确的是( )

A.图二中曲线X增长的特点之一是种群的数量每年以一定的倍数增长

B.图一中最接近“J”形增长模型的是甲种群

C.图二中bc段种群增长速率逐渐下降,年龄结构呈衰退型,出生率小于死亡率

D.比较图二中两条曲线可知,自然状态下种群的最大增长速率无法超出理想状态下

答案 C

6.(2024届南京六校联合体调研,12)将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,得到的酵母菌数目变化曲线如图一所示,图二为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )

A.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果一定偏小

B.实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间

C.计数图二所示的中方格内的酵母菌数目应为24个

D.利用图二的计数方法获得图一曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体

答案 A

7.(2024届南通如皋期中,10)某学校同学对如皋长江边某区城内东方田鼠展开调查,调查范围2平方公里,第一次捕获并标记38只,将捕获的东方田鼠标记后原地释放。数日后,在同一位置再放置同样数量的捕鼠笼共捕获45只,其中标记过的个体数为9只。下列叙述正确的是( )

A.若被捕捉过的东方田鼠不易再被捕捉,则调查区内田鼠个体总数小于190只

B.该地原住民外迁,耕地荒废导致食物短缺,种群密度降低,该因素为非密度制约因素

C.调查东方田鼠种群密度时,还获得了年龄结构、性别比例、物种丰富度等种群特征

D.该调查方法同样适用于某生性隐秘而胆小的濒危鸟类的种群密度的调查

答案 A

二、多项选择题

8.(2023南京、盐城二模,16)东亚飞蝗主要取食小麦、玉米、高粱、水稻等禾本科植物。正常情况下,雌虫一生可交配20~25次,雌虫还能进行孤雌生殖(雌性不经过交配就可以直接产卵、孵化、发育)。下列有关叙述错误的是( )

A.可使用样方法调查东亚飞蝗幼虫跳楠的数量

B.为避免蝗灾发生,应将种群数量控制在K/2和K之间

C.东亚飞蝗种群在极端因素下可通过孤雌生殖产生大量单倍体后代

D.干旱会促进使东亚飞蝗患病的某种丝状菌的生长,使东亚飞蝗数量持续增加

答案 BD

9.(2023江苏百校联考二,19)稻蝗是平地与低海拔地区草丛间极常见的蝗虫,成虫除冬季外,几乎随处可见。稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。安徽农科院研究小组从6月1日起开始调查某农场内跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.6×104 3×104 3×104

A.由于跳蝻跳跃能力强,调查跳蝻密度时宜用标记重捕法

B.根据跳蝻的密度,可预测稻蝗种群数量的变化趋势

C.6月9号到13号之间稻蝗种群出现过最大增长速率

D.该农场中出现的稻蝗种群数量的最大值即为K值

答案 ABD

10.(2023苏北四市一模,19)某兴趣小组将酵母菌接种到装有10 mL培养液的试管中,通气培养并定时取样,稀释100倍后采用规格为16×25的血细胞计数板计数。下列叙述错误的是( )

A.实验中的取样时间、培养液pH等均为无关变量,对实验结果没有影响

B.用血细胞计数板计数时,应先在边缘滴加培养液,再盖上盖玻片,以免产生气泡

C.某时刻对酵母菌计数,若中格中细胞的平均数量为25个,则此时刻培养液中酵母菌细胞的数量约为4×109个

D.若大量培养酵母菌,培养液温度会上升,向培养液中加入重铬酸钾可能检测到酒精生成

答案 ABD

考法综合练

1.(热点透)(2024届南通海安期初,7)某同学设计实验探究小球藻种群数量的变化,方法步骤如图。已知吸光度值与容器中小球藻的叶绿素总含量呈正相关,相关叙述正确的是( )

A.①中设置的空白对照组锥形瓶中应直接加入不含小球藻的100 mL培养液

B.②中每次取样前应保持锥形瓶静置,且每次测定用同一仪器和比色皿

C.结果显示小球藻种群数量在第4天左右达到K值

D.温度、营养物质等非密度制约因素能制约小球藻种群数量的增长

答案 C

2.(新情境)(2023徐州一模,18)(多选)蚜虫是麦田危害最严重的害虫之一,为了更好地防治蚜虫,研究人员建立小型麦田种植蛇床草(能够为瓢虫提供保育所),研究种植蛇床草对蚜虫和异色瓢虫(蚜虫的天敌,具有迁飞习性)数量的影响,结果如图(5.26~6.24为蚜虫爆发期)所示。相关叙述正确的是( )

A.可分别用样方法和标记重捕法调查蚜虫和异色瓢虫的种群密度

B.5.26~6.9期间气温升高导致蚜虫爆发,种群数量呈“J”形增长

C.种植蛇床草可为异色瓢虫提供繁殖场所,从而提高异色瓢虫的种群密度

D.麦田种植蛇床草既能较好地防治蚜虫又能减少农药使用,提高经济效益

答案 ACD

3.(新情境)(2024届南通如东期初,19)鸣叫计数法是调查鸟类种群数量动态变化及影响因素的一种方法。该方法利用专业的数字录音机记录鸟类鸣唱,随后对所录每只个体的鸣唱参数进行测量和分析,进而辨别个体。如图是用录音机记录强脚树莺的鸣唱,测量并绘制的音图结构,可精准确定每只个体独特的音调变化。请回答下列问题。

(1)生态系统中的生物个体之间可以进行信息传递,强脚树莺雌鸟发现敌害时会通过鸣叫向雄鸟示警,该信息属于 。

(2)调查鸟类等动物种群数量常用的方法是 。据图分析,运用鸣叫计数法可调查鸟类种群数量变化的原因是 。相比前述常用方法,鸣叫计数法的优点是 。据此分析,该方法还可用于 等实践应用。

(3)鸟类对环境的变化相对敏感,可视为环境变化的指示剂。科研团队对某些特定区域鸟类资源展开调查,统计结果如表:

生态系统 鸟类丰富度(种) 平均种群密度(只/hm2)

次生杂木林 55 11.506 3

灌丛 51 16.358 1

农田 21 3.941 7

人工马尾松林 23 14.385 7

①请根据表中数据,对该表命名: 。

②四种生态系统中鸟类丰富度差别较大,原因是 。灌丛的鸟类平均种群密度最大,可能是因为灌丛为鸟类的生存提供了更多的 。在不同的季节对该区域进行调查的结果会与上表有较大出入,原因为 。

答案 (1)物理信息 (2)标记重捕法 鸣叫计数法能精准地确定每只个体独特的鸣唱特点,进而进行种群数量的调查 对鸟类非损伤,低干扰 种群密度的调查 (3)①不同生态系统中鸟类丰富度和平均种群密度的调查 ②四种生态系统的植物丰富度不同,营养结构不同,为鸟类提供的食物和栖息空间等资源不同 食物和空间 鸟类会随季节变化进行迁徙等行为,鸟类种群数量会受气候条件的影响

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025江苏版新教材生物学高考第一轮

第4部分 生物与环境

专题17 种群及其动态

五年高考

考点1 种群的数量特征

1.(2023江苏,18,3分)(多选)科研团队在某林地(面积:1 km2)选取5个样方(样方面积:20 m×20 m)进行植物多样性调查,如表为3种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有( )

样方 编号 马尾松(株) 麻栎(株) 枫香(株)

幼年 成年 老年 幼年 成年 老年 幼年 成年 老年

1 0 1 9 14 2 0 7 1 0

2 0 0 6 20 4 0 11 2 1

3 0 2 6 16 2 2 10 0 0

4 0 0 7 18 2 2 9 1 2

5 0 0 9 15 3 0 6 0 0

A.估算该林地麻栎种群的个体数量是50 000株

B.林木的种群密度越大,林木的总生物量越高

C.该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型,群落分层现象明显

D.该林地处于森林演替中,采伐部分马尾松能加速演替进程

2.(新情境)(2023新课标,4,6分)为了研究和保护我国东北地区某自然保护区内的野生哺乳动物资源,研究人员采用红外触发相机自动拍摄技术获得了该保护区内某些野生哺乳动物资源的相应数据,为生态学研究提供了相关依据。下列叙述错误的是( )

A.通过对数据的分析和处理,可以了解保护区内大型野生哺乳动物的物种丰富度

B.与标记重捕法相比,采用该技术进行调查对野生哺乳动物的生活干扰相对较小

C.采用红外触发相机拍摄技术可调查生活在该自然保护区内东北豹的种群密度

D.该技术能调查保护区内东北豹种群中成年个体数量,不能调查幼年个体数量

3.(2023山东,11,2分)对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

4.(2022重庆,14,2分)乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

注:Ⅰ和Ⅱ为幼年期,Ⅲ和Ⅳ为成年期,Ⅴ和Ⅵ为老年期

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型(形)

5.(2022浙江1月选考,22,2分)经调查统计,某物种群体的年龄结构如图所示。

下列分析中合理的是( )

A.因年龄结构异常不能构成种群

B.可能是处于增长状态的某昆虫种群

C.可能是处于增长状态的某果树种群

D.可能是受到性引诱剂诱杀后的种群

6.(热点透)(2022山东,12,2分)根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量。若在某封闭鱼塘中捕获了1 000条鱼售卖,第2天用相同方法捕获了950条鱼。假设鱼始终保持均匀分布,则该鱼塘中鱼的初始数量约为( )

A.2×104条 B.4×104条

C.6×104条 D.8×104条

7.(2021山东,11,2分)调查1公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A.66只/公顷 B.77只/公顷

C.83只/公顷 D.88只/公顷

8.(2022全国甲,31,9分)为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)若要调查林地中某种双子叶植物的种群密度,可以采用的方法是 ;若要调查某种鸟的种群密度,可以采用的方法是 。

(3)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(4)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

9.(2022全国乙,31,8分)某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)为保证调查的可靠性和准确性,选取样方时应注意的主要事项有 (答出3点即可)。

(2)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(3)与标志(记)重捕法相比,上述调查方法的优势有 (答出2点即可)。

考点2 种群数量的变化

10.(2022江苏,9,2分)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。下列相关叙述正确的是( )

A.振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量

B.取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数

C.若一个小格内小球藻过多,应稀释到每小格1~2个再计数

D.为了分析小球藻种群数量变化总趋势,需连续统计多天的数据

11.(2020江苏,10,2分)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

12.(2019江苏,14,2分)如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是 ( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

13.(新情境)(2023山东,19,3分)(不定项)某种动物的种群具有Allee效应,该动物的种群初始密度与种群增长速率之间的对应关系如图所示。其中种群增长速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是( )

A.初始密度介于0~a时,种群数量最终会降为0

B.初始密度介于a~c时,种群出生率大于死亡率

C.将种群保持在初始密度c所对应的种群数量,有利于持续获得较大的捕获量

D.若自然状态下该动物种群雌雄数量相等,人为提高雄性占比会使b点左移

14.(2022全国甲,5,6分)在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是( )

A.甲、丙、乙 B.乙、甲、丙

C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

15.(2021山东,19,3分)种群增长率是出生率与死亡率之差,若某种水蚤种群密度与种群增长率的关系如图所示。下列相关说法错误的是( )

A.水蚤的出生率随种群密度的增加而降低

B.水蚤种群密度为1个/cm3时,种群数量增长最快

C.单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加而降低

D.若在水蚤种群密度为32个/cm3时进行培养,其种群的增长率会为负值

16.(2021湖北,14,2分)20世纪末,野生熊猫分布在秦岭、岷山和小相岭等6大山系。全国已建立熊猫自然保护区40余个,野生熊猫栖息地面积大幅增长。在秦岭,栖息地已被分割成5个主要活动区域;在岷山,熊猫被分割成10多个小种群;小相岭山系熊猫栖息地最为破碎,各隔离种群熊猫数量极少。下列叙述错误的是( )

A.熊猫的自然种群个体数量低与其繁育能力有关

B.增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量

C.隔离阻碍了各种群间的基因交流,熊猫小种群内会产生近亲繁殖

D.在不同活动区域的熊猫种群间建立走廊,可以提高熊猫的种群数

考点3 影响种群数量变化的因素

17.(新教材)(2023广东,6,2分)某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

18.(2023浙江6月选考,5,2分)东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水

B.肥沃的土壤

C.连片的麦田

D.仅取食种子的鸟类

19.(2023福建,12,4分)全球气候变暖是一个重要的生态问题。某地近海主要生活着两种底栖植物海藻甲和乙。2001—2015年间,它们在海底礁石上的覆盖率变化趋势如图所示,2010年后该海域海水平均温度有一定上升。

下列相关叙述错误的是( )

A.升温改变种群密度,海藻乙有一段时间呈指数增长

B.升温改变乙生态位,甲数量骤降后应实施就地保护

C.升温改变能量输入,该海底群落水平结构发生变化

D.升温改变底栖环境,群落由甲占优势转为乙占优势

20.(2022浙江1月选考,14,2分)沙蝗的活动、迁徙有“逐水而居”的倾向。某年,沙蝗从非洲经印度和巴基斯坦等国家向中亚迁徙,直到阿富汗以及我国西北边境,扩散和迁徙“戛然而止”。下列叙述正确的是( )

A.沙蝗停止扩散的主要原因是种内竞争加剧

B.沙蝗种群的数量波动表现为非周期性变化

C.天敌对沙蝗的制约作用改变了沙蝗的生殖方式

D.若沙蝗进入我国西北干旱地区将呈现“J”形增长

21.(2021河北,13,2分)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位 成虫数量(头/叶) 若虫 (头/叶) 天敌昆 虫多样 性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰 邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

22.(2023湖南,20,11分)濒危植物云南红豆杉(以下称红豆杉)是喜阳喜湿高大乔木,郁闭度对其生长有重要影响。研究人员对某区域无人为干扰生境和人为干扰生境的红豆杉野生种群开展了调查研究。选择性采伐和放牧等人为干扰使部分上层乔木遭破坏,但尚余主要上层乔木,保持原有生境特点。无人为干扰生境下红豆杉野生种群年龄结构的调查结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查红豆杉野生种群密度时,样方面积最合适的是 (填“1”“20”或“400”)m2,理由是 。由图可知,无人为干扰生境中红豆杉种群年龄结构类型为 。

(2)调查发现人为干扰生境中,树龄≤5年幼苗的比例低于无人为干扰生境,可能的原因是 。分析表明,人为干扰生境中6~25年树龄红豆杉的比例比无人为干扰生境高11%,可能的原因是

。选择性采伐与红豆杉生态位重叠度 (填“高”或“低”)的部分植物,有利于红豆杉野生种群的自然更新。

(3)关于红豆杉种群动态变化及保护的说法,下列叙述正确的是 。

①选择性采伐和放牧等会改变红豆杉林的群落结构和群落演替速度

②在无人为干扰生境中播撒红豆杉种子将提高6~25年树龄植株的比例

③气温、干旱和火灾是影响红豆杉种群密度的非密度制约因素

④气候变湿润后可改变红豆杉的种群结构并增加种群数量

⑤保护红豆杉野生种群最有效的措施是人工繁育

三年模拟

限时拔高练

一、单项选择题

1.(新情境)(2024届南通如皋期初,6)种群密度效应是指在一定时间内,当种群个体数量增加时,就必定会出现相邻个体之间的相互影响,种群变动调节恢复至平均密度以适应密度限制。以下不属于种群针对密度效应进行变动调节的是( )

A.池塘内的锥体螺在密度过大时产卵少,繁殖率低

B.蝌蚪在密度过高时产生一种毒素,能限制蝌蚪的生长

C.玉米种植密度过大会降低单株产量,限制总产量

D.捕食关系使种群变动过程中趋向恢复至平均密度

2.(2023南通三模,12)关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.用显微镜观察、计数活酵母时,可将视野适当调暗

B.统计菌体数量时,不需要统计酵母菌芽体的数量

C.视野中细胞数目过多,应用无菌水适当稀释后再观察计数

D.血细胞计数板清洗后,若未吹干表面水分可能会导致统计结果偏小

3.(2023苏、锡、常、镇四市调研一,9)如图表示某自然保护区中,五种植物种群内部各级胸径个体所占的比例。相关分析错误的是( )

A.图中数据可通过样方法获取,操作中要随机取样

B.各胸径径级个体的比例可表示种群的年龄结构

C.径级较低群体中金钱槭占据竞争优势,数量较多

D.白辛树种群将走向衰退,应给予重点保护

4.(2024届南通如皋期初,7)某实验小组通过培养液培养绿眼虫探究其种群数量变化,结果如图。下列选项正确的是( )

A.2周前绿眼虫种群密度增长缓慢的原因是数量少

B.该培养体系不存在影响种群数量的生物因素

C.绿眼虫需要染色后才能在显微镜下观察到

D.3周后,绿眼虫数量不再上升的原因是不能分裂

5.(2023泰州中学一模,3)图一表示甲、乙、丙三个不同种群的环境容纳量和某时刻三个种群的实际个体数量,图二表示种群的数量增长曲线。下列叙述不正确的是( )

A.图二中曲线X增长的特点之一是种群的数量每年以一定的倍数增长

B.图一中最接近“J”形增长模型的是甲种群

C.图二中bc段种群增长速率逐渐下降,年龄结构呈衰退型,出生率小于死亡率

D.比较图二中两条曲线可知,自然状态下种群的最大增长速率无法超出理想状态下

6.(2024届南京六校联合体调研,12)将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,得到的酵母菌数目变化曲线如图一所示,图二为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )

A.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果一定偏小

B.实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间

C.计数图二所示的中方格内的酵母菌数目应为24个

D.利用图二的计数方法获得图一曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体

7.(2024届南通如皋期中,10)某学校同学对如皋长江边某区城内东方田鼠展开调查,调查范围2平方公里,第一次捕获并标记38只,将捕获的东方田鼠标记后原地释放。数日后,在同一位置再放置同样数量的捕鼠笼共捕获45只,其中标记过的个体数为9只。下列叙述正确的是( )

A.若被捕捉过的东方田鼠不易再被捕捉,则调查区内田鼠个体总数小于190只

B.该地原住民外迁,耕地荒废导致食物短缺,种群密度降低,该因素为非密度制约因素

C.调查东方田鼠种群密度时,还获得了年龄结构、性别比例、物种丰富度等种群特征

D.该调查方法同样适用于某生性隐秘而胆小的濒危鸟类的种群密度的调查

二、多项选择题

8.(2023南京、盐城二模,16)东亚飞蝗主要取食小麦、玉米、高粱、水稻等禾本科植物。正常情况下,雌虫一生可交配20~25次,雌虫还能进行孤雌生殖(雌性不经过交配就可以直接产卵、孵化、发育)。下列有关叙述错误的是( )

A.可使用样方法调查东亚飞蝗幼虫跳楠的数量

B.为避免蝗灾发生,应将种群数量控制在K/2和K之间

C.东亚飞蝗种群在极端因素下可通过孤雌生殖产生大量单倍体后代

D.干旱会促进使东亚飞蝗患病的某种丝状菌的生长,使东亚飞蝗数量持续增加

9.(2023江苏百校联考二,19)稻蝗是平地与低海拔地区草丛间极常见的蝗虫,成虫除冬季外,几乎随处可见。稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。安徽农科院研究小组从6月1日起开始调查某农场内跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.6×104 3×104 3×104

A.由于跳蝻跳跃能力强,调查跳蝻密度时宜用标记重捕法

B.根据跳蝻的密度,可预测稻蝗种群数量的变化趋势

C.6月9号到13号之间稻蝗种群出现过最大增长速率

D.该农场中出现的稻蝗种群数量的最大值即为K值

10.(2023苏北四市一模,19)某兴趣小组将酵母菌接种到装有10 mL培养液的试管中,通气培养并定时取样,稀释100倍后采用规格为16×25的血细胞计数板计数。下列叙述错误的是( )

A.实验中的取样时间、培养液pH等均为无关变量,对实验结果没有影响

B.用血细胞计数板计数时,应先在边缘滴加培养液,再盖上盖玻片,以免产生气泡

C.某时刻对酵母菌计数,若中格中细胞的平均数量为25个,则此时刻培养液中酵母菌细胞的数量约为4×109个

D.若大量培养酵母菌,培养液温度会上升,向培养液中加入重铬酸钾可能检测到酒精生成

考法综合练

1.(热点透)(2024届南通海安期初,7)某同学设计实验探究小球藻种群数量的变化,方法步骤如图。已知吸光度值与容器中小球藻的叶绿素总含量呈正相关,相关叙述正确的是( )

A.①中设置的空白对照组锥形瓶中应直接加入不含小球藻的100 mL培养液

B.②中每次取样前应保持锥形瓶静置,且每次测定用同一仪器和比色皿

C.结果显示小球藻种群数量在第4天左右达到K值

D.温度、营养物质等非密度制约因素能制约小球藻种群数量的增长

2.(新情境)(2023徐州一模,18)(多选)蚜虫是麦田危害最严重的害虫之一,为了更好地防治蚜虫,研究人员建立小型麦田种植蛇床草(能够为瓢虫提供保育所),研究种植蛇床草对蚜虫和异色瓢虫(蚜虫的天敌,具有迁飞习性)数量的影响,结果如图(5.26~6.24为蚜虫爆发期)所示。相关叙述正确的是( )

A.可分别用样方法和标记重捕法调查蚜虫和异色瓢虫的种群密度

B.5.26~6.9期间气温升高导致蚜虫爆发,种群数量呈“J”形增长

C.种植蛇床草可为异色瓢虫提供繁殖场所,从而提高异色瓢虫的种群密度

D.麦田种植蛇床草既能较好地防治蚜虫又能减少农药使用,提高经济效益

3.(新情境)(2024届南通如东期初,19)鸣叫计数法是调查鸟类种群数量动态变化及影响因素的一种方法。该方法利用专业的数字录音机记录鸟类鸣唱,随后对所录每只个体的鸣唱参数进行测量和分析,进而辨别个体。如图是用录音机记录强脚树莺的鸣唱,测量并绘制的音图结构,可精准确定每只个体独特的音调变化。请回答下列问题。

(1)生态系统中的生物个体之间可以进行信息传递,强脚树莺雌鸟发现敌害时会通过鸣叫向雄鸟示警,该信息属于 。

(2)调查鸟类等动物种群数量常用的方法是 。据图分析,运用鸣叫计数法可调查鸟类种群数量变化的原因是 。相比前述常用方法,鸣叫计数法的优点是 。据此分析,该方法还可用于 等实践应用。

(3)鸟类对环境的变化相对敏感,可视为环境变化的指示剂。科研团队对某些特定区域鸟类资源展开调查,统计结果如表:

生态系统 鸟类丰富度(种) 平均种群密度(只/hm2)

次生杂木林 55 11.506 3

灌丛 51 16.358 1

农田 21 3.941 7

人工马尾松林 23 14.385 7

①请根据表中数据,对该表命名: 。

②四种生态系统中鸟类丰富度差别较大,原因是 。灌丛的鸟类平均种群密度最大,可能是因为灌丛为鸟类的生存提供了更多的 。在不同的季节对该区域进行调查的结果会与上表有较大出入,原因为 。

第4部分 生物与环境

专题17 种群及其动态

五年高考

考点1 种群的数量特征

1.(2023江苏,18,3分)(多选)科研团队在某林地(面积:1 km2)选取5个样方(样方面积:20 m×20 m)进行植物多样性调查,如表为3种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有( )

样方 编号 马尾松(株) 麻栎(株) 枫香(株)

幼年 成年 老年 幼年 成年 老年 幼年 成年 老年

1 0 1 9 14 2 0 7 1 0

2 0 0 6 20 4 0 11 2 1

3 0 2 6 16 2 2 10 0 0

4 0 0 7 18 2 2 9 1 2

5 0 0 9 15 3 0 6 0 0

A.估算该林地麻栎种群的个体数量是50 000株

B.林木的种群密度越大,林木的总生物量越高

C.该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型,群落分层现象明显

D.该林地处于森林演替中,采伐部分马尾松能加速演替进程

答案 ACD

2.(新情境)(2023新课标,4,6分)为了研究和保护我国东北地区某自然保护区内的野生哺乳动物资源,研究人员采用红外触发相机自动拍摄技术获得了该保护区内某些野生哺乳动物资源的相应数据,为生态学研究提供了相关依据。下列叙述错误的是( )

A.通过对数据的分析和处理,可以了解保护区内大型野生哺乳动物的物种丰富度

B.与标记重捕法相比,采用该技术进行调查对野生哺乳动物的生活干扰相对较小

C.采用红外触发相机拍摄技术可调查生活在该自然保护区内东北豹的种群密度

D.该技术能调查保护区内东北豹种群中成年个体数量,不能调查幼年个体数量

答案 D

3.(2023山东,11,2分)对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

答案 D

4.(2022重庆,14,2分)乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见图。下列叙述错误的是( )

注:Ⅰ和Ⅱ为幼年期,Ⅲ和Ⅳ为成年期,Ⅴ和Ⅵ为老年期

A.甲地Ⅲ径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型(形)

答案 B

5.(2022浙江1月选考,22,2分)经调查统计,某物种群体的年龄结构如图所示。

下列分析中合理的是( )

A.因年龄结构异常不能构成种群

B.可能是处于增长状态的某昆虫种群

C.可能是处于增长状态的某果树种群

D.可能是受到性引诱剂诱杀后的种群

答案 B

6.(热点透)(2022山东,12,2分)根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量。若在某封闭鱼塘中捕获了1 000条鱼售卖,第2天用相同方法捕获了950条鱼。假设鱼始终保持均匀分布,则该鱼塘中鱼的初始数量约为( )

A.2×104条 B.4×104条

C.6×104条 D.8×104条

答案 A

7.(2021山东,11,2分)调查1公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A.66只/公顷 B.77只/公顷

C.83只/公顷 D.88只/公顷

答案 B

8.(2022全国甲,31,9分)为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)若要调查林地中某种双子叶植物的种群密度,可以采用的方法是 ;若要调查某种鸟的种群密度,可以采用的方法是 。

(3)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(4)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

答案 (1)幼年个体数多,老年个体数少 (2)样方法 标志(记)重捕法 (3)(物种)丰富度 (4)植物的光合作用为动物的有氧呼吸提供氧气,植物为动物提供食物和栖息空间 土壤小动物的活动可疏松土壤,有利于植物的生长;动物可帮助植物传粉和传播种子,有利于植物的繁殖

9.(2022全国乙,31,8分)某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)为保证调查的可靠性和准确性,选取样方时应注意的主要事项有 (答出3点即可)。

(2)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(3)与标志(记)重捕法相比,上述调查方法的优势有 (答出2点即可)。

答案 (1)随机选取样方、样方大小一致、样方数量适宜 (2)S·n/m (3)对动物的干扰小,简便快捷

考点2 种群数量的变化

10.(2022江苏,9,2分)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。下列相关叙述正确的是( )

A.振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量

B.取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数

C.若一个小格内小球藻过多,应稀释到每小格1~2个再计数

D.为了分析小球藻种群数量变化总趋势,需连续统计多天的数据

答案 D

11.(2020江苏,10,2分)下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌细胞数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

答案 B

12.(2019江苏,14,2分)如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是 ( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

答案 B

13.(新情境)(2023山东,19,3分)(不定项)某种动物的种群具有Allee效应,该动物的种群初始密度与种群增长速率之间的对应关系如图所示。其中种群增长速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是( )

A.初始密度介于0~a时,种群数量最终会降为0

B.初始密度介于a~c时,种群出生率大于死亡率

C.将种群保持在初始密度c所对应的种群数量,有利于持续获得较大的捕获量

D.若自然状态下该动物种群雌雄数量相等,人为提高雄性占比会使b点左移

答案 AC

14.(2022全国甲,5,6分)在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是( )

A.甲、丙、乙 B.乙、甲、丙

C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

答案 D

15.(2021山东,19,3分)种群增长率是出生率与死亡率之差,若某种水蚤种群密度与种群增长率的关系如图所示。下列相关说法错误的是( )

A.水蚤的出生率随种群密度的增加而降低

B.水蚤种群密度为1个/cm3时,种群数量增长最快

C.单位时间内水蚤种群的增加量随种群密度的增加而降低

D.若在水蚤种群密度为32个/cm3时进行培养,其种群的增长率会为负值

答案 BC

16.(2021湖北,14,2分)20世纪末,野生熊猫分布在秦岭、岷山和小相岭等6大山系。全国已建立熊猫自然保护区40余个,野生熊猫栖息地面积大幅增长。在秦岭,栖息地已被分割成5个主要活动区域;在岷山,熊猫被分割成10多个小种群;小相岭山系熊猫栖息地最为破碎,各隔离种群熊猫数量极少。下列叙述错误的是( )

A.熊猫的自然种群个体数量低与其繁育能力有关

B.增大熊猫自然保护区的面积可提高环境容纳量

C.隔离阻碍了各种群间的基因交流,熊猫小种群内会产生近亲繁殖

D.在不同活动区域的熊猫种群间建立走廊,可以提高熊猫的种群数

答案 D

考点3 影响种群数量变化的因素

17.(新教材)(2023广东,6,2分)某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

答案 C

18.(2023浙江6月选考,5,2分)东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水

B.肥沃的土壤

C.连片的麦田

D.仅取食种子的鸟类

答案 A

19.(2023福建,12,4分)全球气候变暖是一个重要的生态问题。某地近海主要生活着两种底栖植物海藻甲和乙。2001—2015年间,它们在海底礁石上的覆盖率变化趋势如图所示,2010年后该海域海水平均温度有一定上升。

下列相关叙述错误的是( )

A.升温改变种群密度,海藻乙有一段时间呈指数增长

B.升温改变乙生态位,甲数量骤降后应实施就地保护

C.升温改变能量输入,该海底群落水平结构发生变化

D.升温改变底栖环境,群落由甲占优势转为乙占优势

答案 B

20.(2022浙江1月选考,14,2分)沙蝗的活动、迁徙有“逐水而居”的倾向。某年,沙蝗从非洲经印度和巴基斯坦等国家向中亚迁徙,直到阿富汗以及我国西北边境,扩散和迁徙“戛然而止”。下列叙述正确的是( )

A.沙蝗停止扩散的主要原因是种内竞争加剧

B.沙蝗种群的数量波动表现为非周期性变化

C.天敌对沙蝗的制约作用改变了沙蝗的生殖方式

D.若沙蝗进入我国西北干旱地区将呈现“J”形增长

答案 B

21.(2021河北,13,2分)烟粉虱为害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1 m)模式下番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果见表。下列叙述错误的是( )

种植模式 番茄植株不同部位 成虫数量(头/叶) 若虫 (头/叶) 天敌昆 虫多样 性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰 邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构改变

B.由单作转为邻作,烟粉虱种群中成虫的空间分布类型改变

C.由单作转为邻作,群落的水平结构改变

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能

答案 B

22.(2023湖南,20,11分)濒危植物云南红豆杉(以下称红豆杉)是喜阳喜湿高大乔木,郁闭度对其生长有重要影响。研究人员对某区域无人为干扰生境和人为干扰生境的红豆杉野生种群开展了调查研究。选择性采伐和放牧等人为干扰使部分上层乔木遭破坏,但尚余主要上层乔木,保持原有生境特点。无人为干扰生境下红豆杉野生种群年龄结构的调查结果如图所示。回答下列问题:

(1)调查红豆杉野生种群密度时,样方面积最合适的是 (填“1”“20”或“400”)m2,理由是 。由图可知,无人为干扰生境中红豆杉种群年龄结构类型为 。

(2)调查发现人为干扰生境中,树龄≤5年幼苗的比例低于无人为干扰生境,可能的原因是 。分析表明,人为干扰生境中6~25年树龄红豆杉的比例比无人为干扰生境高11%,可能的原因是

。选择性采伐与红豆杉生态位重叠度 (填“高”或“低”)的部分植物,有利于红豆杉野生种群的自然更新。

(3)关于红豆杉种群动态变化及保护的说法,下列叙述正确的是 。

①选择性采伐和放牧等会改变红豆杉林的群落结构和群落演替速度

②在无人为干扰生境中播撒红豆杉种子将提高6~25年树龄植株的比例

③气温、干旱和火灾是影响红豆杉种群密度的非密度制约因素

④气候变湿润后可改变红豆杉的种群结构并增加种群数量

⑤保护红豆杉野生种群最有效的措施是人工繁育

答案 (1)400 红豆杉为高大乔木且为濒危植物 增长型 (2)放牧导致小树苗被啃食和踩踏 人为干扰使上层乔木遭破坏,郁闭度降低,有利于6~25年树龄的红豆杉生存 高 (3)①③④

三年模拟

限时拔高练

一、单项选择题

1.(新情境)(2024届南通如皋期初,6)种群密度效应是指在一定时间内,当种群个体数量增加时,就必定会出现相邻个体之间的相互影响,种群变动调节恢复至平均密度以适应密度限制。以下不属于种群针对密度效应进行变动调节的是( )

A.池塘内的锥体螺在密度过大时产卵少,繁殖率低

B.蝌蚪在密度过高时产生一种毒素,能限制蝌蚪的生长

C.玉米种植密度过大会降低单株产量,限制总产量

D.捕食关系使种群变动过程中趋向恢复至平均密度

答案 D

2.(2023南通三模,12)关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.用显微镜观察、计数活酵母时,可将视野适当调暗

B.统计菌体数量时,不需要统计酵母菌芽体的数量

C.视野中细胞数目过多,应用无菌水适当稀释后再观察计数

D.血细胞计数板清洗后,若未吹干表面水分可能会导致统计结果偏小

答案 B

3.(2023苏、锡、常、镇四市调研一,9)如图表示某自然保护区中,五种植物种群内部各级胸径个体所占的比例。相关分析错误的是( )

A.图中数据可通过样方法获取,操作中要随机取样

B.各胸径径级个体的比例可表示种群的年龄结构

C.径级较低群体中金钱槭占据竞争优势,数量较多

D.白辛树种群将走向衰退,应给予重点保护

答案 C

4.(2024届南通如皋期初,7)某实验小组通过培养液培养绿眼虫探究其种群数量变化,结果如图。下列选项正确的是( )

A.2周前绿眼虫种群密度增长缓慢的原因是数量少

B.该培养体系不存在影响种群数量的生物因素

C.绿眼虫需要染色后才能在显微镜下观察到

D.3周后,绿眼虫数量不再上升的原因是不能分裂

答案 A

5.(2023泰州中学一模,3)图一表示甲、乙、丙三个不同种群的环境容纳量和某时刻三个种群的实际个体数量,图二表示种群的数量增长曲线。下列叙述不正确的是( )

A.图二中曲线X增长的特点之一是种群的数量每年以一定的倍数增长

B.图一中最接近“J”形增长模型的是甲种群

C.图二中bc段种群增长速率逐渐下降,年龄结构呈衰退型,出生率小于死亡率

D.比较图二中两条曲线可知,自然状态下种群的最大增长速率无法超出理想状态下

答案 C

6.(2024届南京六校联合体调研,12)将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,得到的酵母菌数目变化曲线如图一所示,图二为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )

A.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果一定偏小

B.实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间

C.计数图二所示的中方格内的酵母菌数目应为24个

D.利用图二的计数方法获得图一曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体

答案 A

7.(2024届南通如皋期中,10)某学校同学对如皋长江边某区城内东方田鼠展开调查,调查范围2平方公里,第一次捕获并标记38只,将捕获的东方田鼠标记后原地释放。数日后,在同一位置再放置同样数量的捕鼠笼共捕获45只,其中标记过的个体数为9只。下列叙述正确的是( )

A.若被捕捉过的东方田鼠不易再被捕捉,则调查区内田鼠个体总数小于190只

B.该地原住民外迁,耕地荒废导致食物短缺,种群密度降低,该因素为非密度制约因素

C.调查东方田鼠种群密度时,还获得了年龄结构、性别比例、物种丰富度等种群特征

D.该调查方法同样适用于某生性隐秘而胆小的濒危鸟类的种群密度的调查

答案 A

二、多项选择题

8.(2023南京、盐城二模,16)东亚飞蝗主要取食小麦、玉米、高粱、水稻等禾本科植物。正常情况下,雌虫一生可交配20~25次,雌虫还能进行孤雌生殖(雌性不经过交配就可以直接产卵、孵化、发育)。下列有关叙述错误的是( )

A.可使用样方法调查东亚飞蝗幼虫跳楠的数量

B.为避免蝗灾发生,应将种群数量控制在K/2和K之间

C.东亚飞蝗种群在极端因素下可通过孤雌生殖产生大量单倍体后代

D.干旱会促进使东亚飞蝗患病的某种丝状菌的生长,使东亚飞蝗数量持续增加

答案 BD

9.(2023江苏百校联考二,19)稻蝗是平地与低海拔地区草丛间极常见的蝗虫,成虫除冬季外,几乎随处可见。稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。安徽农科院研究小组从6月1日起开始调查某农场内跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.6×104 3×104 3×104

A.由于跳蝻跳跃能力强,调查跳蝻密度时宜用标记重捕法

B.根据跳蝻的密度,可预测稻蝗种群数量的变化趋势

C.6月9号到13号之间稻蝗种群出现过最大增长速率

D.该农场中出现的稻蝗种群数量的最大值即为K值

答案 ABD

10.(2023苏北四市一模,19)某兴趣小组将酵母菌接种到装有10 mL培养液的试管中,通气培养并定时取样,稀释100倍后采用规格为16×25的血细胞计数板计数。下列叙述错误的是( )

A.实验中的取样时间、培养液pH等均为无关变量,对实验结果没有影响

B.用血细胞计数板计数时,应先在边缘滴加培养液,再盖上盖玻片,以免产生气泡

C.某时刻对酵母菌计数,若中格中细胞的平均数量为25个,则此时刻培养液中酵母菌细胞的数量约为4×109个

D.若大量培养酵母菌,培养液温度会上升,向培养液中加入重铬酸钾可能检测到酒精生成

答案 ABD

考法综合练

1.(热点透)(2024届南通海安期初,7)某同学设计实验探究小球藻种群数量的变化,方法步骤如图。已知吸光度值与容器中小球藻的叶绿素总含量呈正相关,相关叙述正确的是( )

A.①中设置的空白对照组锥形瓶中应直接加入不含小球藻的100 mL培养液

B.②中每次取样前应保持锥形瓶静置,且每次测定用同一仪器和比色皿

C.结果显示小球藻种群数量在第4天左右达到K值

D.温度、营养物质等非密度制约因素能制约小球藻种群数量的增长

答案 C

2.(新情境)(2023徐州一模,18)(多选)蚜虫是麦田危害最严重的害虫之一,为了更好地防治蚜虫,研究人员建立小型麦田种植蛇床草(能够为瓢虫提供保育所),研究种植蛇床草对蚜虫和异色瓢虫(蚜虫的天敌,具有迁飞习性)数量的影响,结果如图(5.26~6.24为蚜虫爆发期)所示。相关叙述正确的是( )

A.可分别用样方法和标记重捕法调查蚜虫和异色瓢虫的种群密度

B.5.26~6.9期间气温升高导致蚜虫爆发,种群数量呈“J”形增长

C.种植蛇床草可为异色瓢虫提供繁殖场所,从而提高异色瓢虫的种群密度

D.麦田种植蛇床草既能较好地防治蚜虫又能减少农药使用,提高经济效益

答案 ACD

3.(新情境)(2024届南通如东期初,19)鸣叫计数法是调查鸟类种群数量动态变化及影响因素的一种方法。该方法利用专业的数字录音机记录鸟类鸣唱,随后对所录每只个体的鸣唱参数进行测量和分析,进而辨别个体。如图是用录音机记录强脚树莺的鸣唱,测量并绘制的音图结构,可精准确定每只个体独特的音调变化。请回答下列问题。

(1)生态系统中的生物个体之间可以进行信息传递,强脚树莺雌鸟发现敌害时会通过鸣叫向雄鸟示警,该信息属于 。

(2)调查鸟类等动物种群数量常用的方法是 。据图分析,运用鸣叫计数法可调查鸟类种群数量变化的原因是 。相比前述常用方法,鸣叫计数法的优点是 。据此分析,该方法还可用于 等实践应用。

(3)鸟类对环境的变化相对敏感,可视为环境变化的指示剂。科研团队对某些特定区域鸟类资源展开调查,统计结果如表:

生态系统 鸟类丰富度(种) 平均种群密度(只/hm2)

次生杂木林 55 11.506 3

灌丛 51 16.358 1

农田 21 3.941 7

人工马尾松林 23 14.385 7

①请根据表中数据,对该表命名: 。

②四种生态系统中鸟类丰富度差别较大,原因是 。灌丛的鸟类平均种群密度最大,可能是因为灌丛为鸟类的生存提供了更多的 。在不同的季节对该区域进行调查的结果会与上表有较大出入,原因为 。

答案 (1)物理信息 (2)标记重捕法 鸣叫计数法能精准地确定每只个体独特的鸣唱特点,进而进行种群数量的调查 对鸟类非损伤,低干扰 种群密度的调查 (3)①不同生态系统中鸟类丰富度和平均种群密度的调查 ②四种生态系统的植物丰富度不同,营养结构不同,为鸟类提供的食物和栖息空间等资源不同 食物和空间 鸟类会随季节变化进行迁徙等行为,鸟类种群数量会受气候条件的影响

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录