第3课秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第3课秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-20 15:58:14 | ||

图片预览

文档简介

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦统一后,始皇帝命人在泰山刻石,其中有“皇帝躬圣,既平天下,不懈于治……专隆教诲”,这是典型的儒家政道原则;琅琊刻石有“应时动事,是维皇帝”,即主张按四时而行事,这是阴阳家的核心思想。据此可推知,秦始皇统治时期( )

A.主流治国理念发生变化 B.治国思想适应了大一统的需要

C.百家争鸣之风余韵未尽 D.儒家和阴阳家逐渐与法家合流

2.柳宗元在《封建论》中写到:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”他是在肯定秦朝( )

A.实行至高无上的皇帝制度 B.开创统一多民族封建国家

C.推行郡县制加强中央集权 D.进行分类登记的户籍制度

3.《汉书》引董仲舒语曰:“师申商之法,行韩非之说,憎帝王之道,以贪狼为俗,非有文德以教训于下(天下)也。”此语旨在说明( )

A.法家学说的合理性 B.秦国统一的必要性

C.以法为教的重要性 D.秦朝灭亡的必然性

4.《史记·秦始皇本纪》记载:“公元前210年……胡亥、李斯等篡改诏书赐死扶苏,立胡亥为太子”。湖南益阳兔子山遗址出土的秦简却记载:“朕(胡亥)奉始皇帝遗诏即位,改元更新。”这说明( )

A.主观倾向影响历史研究 B.历史真实面貌无法还原

C.多元史料丰富历史认知 D.历史评价缺乏统一标准

5.秦朝法律规定:地方官员若受到上级部门加急文书或命令,应立即执行;即便是非加急的,也须在当天完成,不能滞留,否则按律论处。该规定( )

A.体现秦朝法律残酷 B.扼杀官员的创新能力

C.注重提高行政效率 D.弱化君主的政治权威

6.战国时期的部分秦简中,户主名前均冠以“荆”,表明其为荆地遗民;秦统一后,六国遗民通过重新登记户籍,成为“新黔首户”,已然不见“故六国”的标记。这是因为秦朝( )

A.推行严刑峻法 B.移民地位低下

C.强化国家认同 D.户籍体系成熟

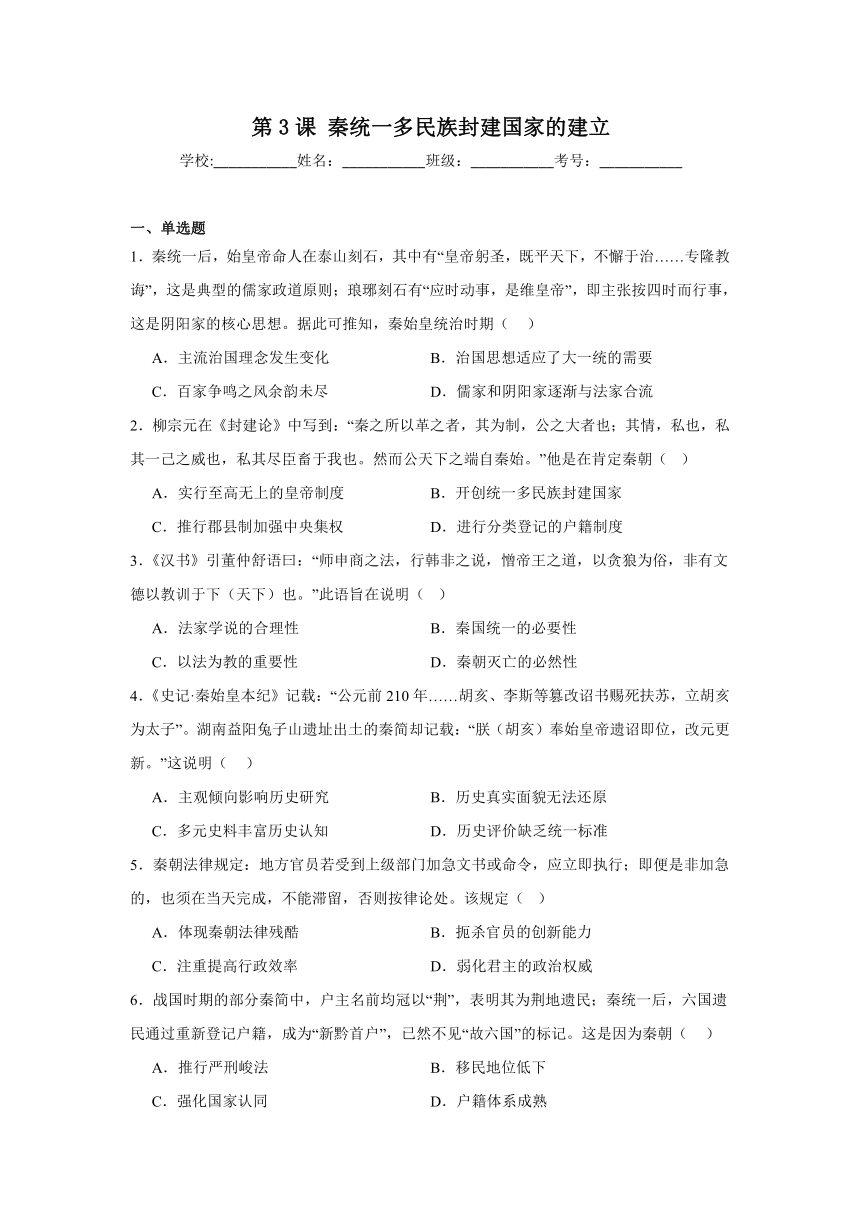

7.下表为秦代(部分地区)县令、县丞律令行政行为与自主行政行为所占比率的对比情况(单位:件)。据表可知,秦朝( )

行政运作内容 总数 律令行政 所占比率 自主行政 所占比率

县令、县丞下达 的政令与执行 34 14 41.2% 20 58.8%

A.文书行政运行顺畅 B.地方有一定行政自主权

C.基层治理较为清明 D.中央集权体制尚未建立

8.秦律规定:“新黔首(平民)未习(秦)事”,新地吏应避免过于严苛,不得恶言谩骂、侵辱新黔首,并由长吏督查新地吏的这些行为;新地吏如果“询(诟)詈(骂)新黔首,赀(罚款)一甲;殴(殴)笞,赀二甲”。该材料主要反映出当时秦王朝( )

A.注重调和地方以巩固统一 B.律法兼具严密性和人文性

C.践行外儒内法的统治策略 D.重视对官吏的监察与管理

9.英国人是一个富于创造性的民族,在国家政治制度方面成就丰富厚重。美国学者海斯等人指出:“英国是第一个摧毁专制政体的国家,也是最后建立民主政体的国家之一。”西欧历史学家哈勒维则评论说:“英国是供宪政考古的博物馆,这里积聚了以往岁月的陈物遗迹。”上述材料旨在说明英国“政治制度”( )

A.富有原创性精神 B.呈现出连续性和渐进性的特点

C.具有灵活性特点 D.发展的主体是君主制和议会制

10.大一统是中国历史的一个基本特点。大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系。其中重要的一点是:维护中央权威,保证政令通畅。下列项中,属于秦朝“保证政令通畅”的措施有( )

①构筑以咸阳为中心的全国性道路网

②实行巡视监察制度以加强对官员的管理

③建立以邮传为中心的文书传送系统

④修筑四通八达的驿道设立驿站和急递铺

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.有学者在评价秦朝时说:“帝国没有在和平到来时,改革其战争时期的政治体制,予民以休养生息的机会,扩大言路,反而变本加厉……自毁长城的做法削弱了统治的基础。”这旨在说明( )

A.秦朝因法家思想而灭亡 B.采用儒学治国势在必行

C.采用黄老之学的必要性 D.因时调整政策的必要性

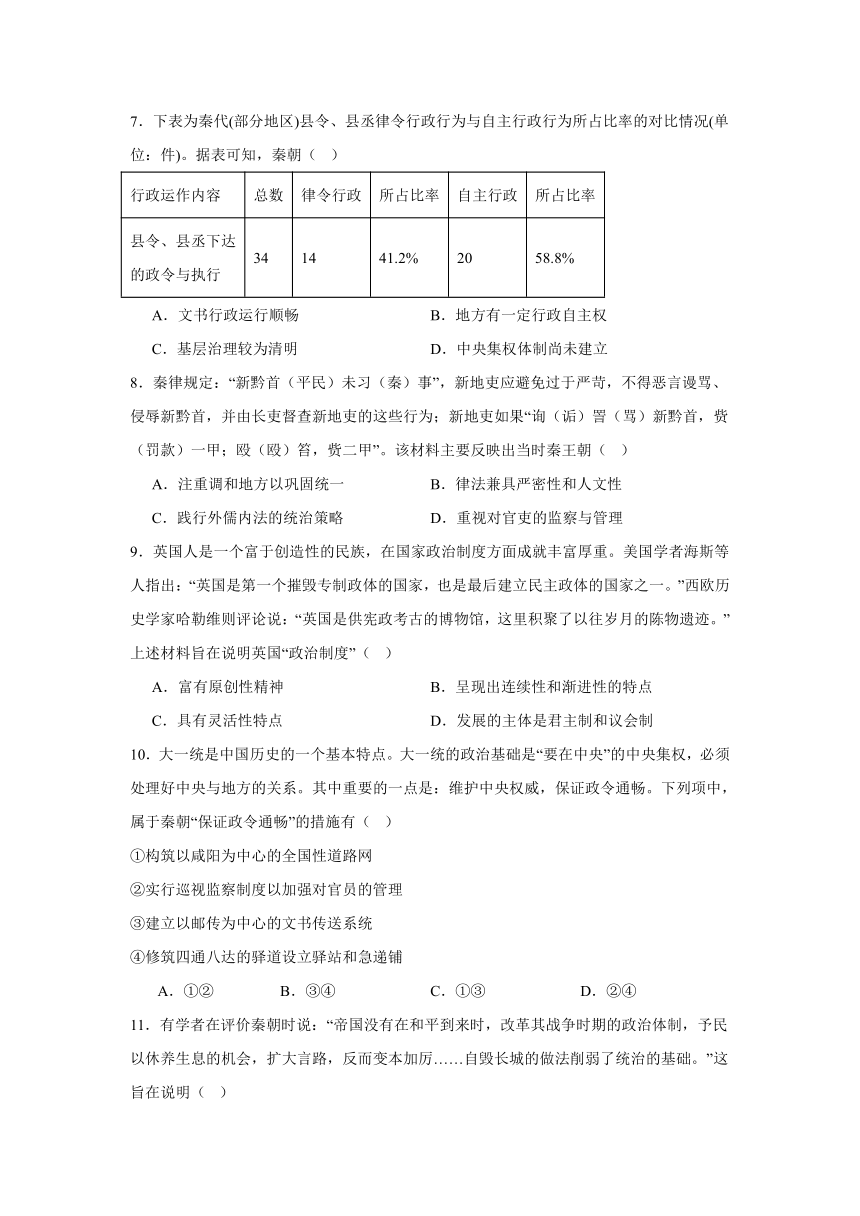

12.下表为秦国历史上的部分君主情况表。这反映了秦的统一( )

称号 在位时间 重大事件

秦襄公 前777年—前766年 率兵救周有功,被赐封,正式成为周朝的诸侯国

秦穆公 前659年—前621年 灭掉西方戎族12国,成为春秋五霸之一

秦孝公 前361年—前338年 任用商鞅进行变法,逐渐成为战国中后期最强大的国家

秦王嬴政 前247年—前221年 灭六国,一统天下

A.受益于法家思想的指导 B.缘于数代秦王励精图治

C.顺应了历史发展的潮流 D.给社会带来了巨大灾难

13.《睡虎地秦墓竹简》中记载:“有事请殴(也),必以书,毋口请,毋(羁)请。行命书及书署急者,辄行之;不急者,日窬(毕),勿敢留。留者以律论之”。上述史料反映了( )

A.秦实行严密的文书行政管理制度

B.秦中枢权力机构设置的严密性

C.秦设立急递铺负责管理传递公文

D.秦建立了高效的文书传送系统

14.《史记·陈涉世家》中记载:“二世元年七月,发闾左谪戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。”其中的“戍”指的是( )

A.到边境屯戍,役期一年 B.到西域去屯田,役期一年

C.到本郡服役,役期一月 D.到京城服兵役,役期两年

15.秦统一后建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”的幅员辽阔的国家。为了有效地管理地方,秦朝采取的措施是( )

A.沿用分封制 B.推广郡县制

C.采用郡国并行制 D.建立省制

二、材料分析题

16.【中外历史人物评说】

材料一 秦统一六国之初,由于各国尚处于一个不稳定的状态,统一铸币难以开展。到公元前210年,秦始皇正式颁布货币改革之策,宣布统一全国货币,废除六国货币体系,重新铸造秦“半两”钱为法定货币。在秦以后两千多年,秦半两“圆形方孔”的形制一直沿用。

——贾天浩《探究秦统一货币的形制及其历史意义》

材料二 他时秦地不过千里,赖陛下神灵明圣,平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世。 自上古不及陛下威德。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 伍被认为秦始皇“遣蒙恬筑长城,东西数千里,暴兵露师,常数十万,死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭,欲为乱者十家而五。”

——《史记·淮南衡山列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦始皇统一货币的历史意义。

(2)分别说明材料二、三中对秦始皇的评价及理由。

17.秦始皇的面相。某教师为学生做有关“秦始皇嬴政”的专题讲座。

材料一 皇帝休烈,平一宇内……大洽濯俗,天下承风……初平法式,审别职任,以立恒常……黔首修洁,人乐同则,嘉保太平……

——[秦]李斯《会稽刻石》

材料二 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也。

——[西汉]贾谊《过秦论》

材料三 他(秦始皇)不自觉地顺应了中国历史发展的倾向,充当了中国新兴地主阶级开辟道路的先锋,在中国历史上,消灭了封建领主制,开创了一个中央集权的封建专制主义的新的历史时代

(1)根据材料一概括“秦始皇”的面相。

(2)通过材料二,还可以看到“秦始皇”的哪一面相?

(3)材料三可与上述哪则材料相佐证?说明理由。

(4)综合上述材料,陈述你眼中的“秦始皇”,并从证据的角度说明理由。

参考答案:

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料“秦统一后,始皇帝命人在泰山刻石,这是典型的儒家政道原则”可知秦始皇统治时期有儒家思想,据材料“琅琊刻石主张按四时而行事,这是阴阳家的核心思想。”可知秦始皇统治时期也有阴阳家思想,虽然秦朝推行法家思想治国,但为了适应了大一统的需要,也有儒家思想和阴阳家思想,B项正确;主流治国理念依然是法家思想,没有发生变化,排除A项;秦朝统一后,推行法家思想,百家争鸣之风余韵未尽与史实不符,排除C项;据材料信息无法得出儒家和阴阳家逐渐与法家合流的论断,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威也,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始”并结合所学知识可知,郡县制取代分封制,郡县长官皆由皇帝来任命,不能世袭,标志着官僚政治取代了贵族政治,C项正确;公天下是指实行郡县制,并非皇帝制度,排除A项;开创统一多民族封建国家不符合材料主旨,排除B项;进行分类登记的户籍制度不符合公天下的意思,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。题干材料的意思是,(秦朝)效法申不害、商鞅的办法,实行韩非的学说,憎恶古代帝王治理天下的道理,贪污成风,并不是用礼义来教化天下。所以,《汉书》引董仲舒这一话语,旨在说明秦朝灭亡的必然性。D项正确;材料描述的是秦朝灭亡的必然性,而非统一的必然性,也不是法家学说的合理性和以法为教的重要性,排除ABC项。故选D项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是秦朝时期。根据材料可知,司马迁认为秦二世胡亥是密谋篡位,而湖南益阳兔子山遗址出土的秦简则记录的还是奉诏即位。由此可见,多元史料的发现有助于丰富历史认知,C项正确;材料看不出主观倾向对历史研究的影响,排除A项;历史真实面貌是可以还原的,表述有误,排除B项;历史评述缺乏统一标准这一说法错误,历史评述要坚持唯物史观,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据题干秦朝文献规定官方的文书或命令不加急的当天完成,不能滞留到第二天,加急的立即执行,说明当时重视行政效率,C项正确;题干并未提到违反的具体处罚手段,不能说明法律苛严,排除A项;题干强调注重行政效率,和官员的创新能力无关,排除B项;题干强调注重行政效率,中央命令能够及时下达执行,会强化君主权威,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料并结合所学知识可知,通过户籍制度,秦朝成功实现“故六国”遗民身份向国家编民身份的转化。这一转变说明秦朝在大力强化国家认同,C项正确;严刑峻法只会有利于维护社会秩序的稳定,排除A项;通过重新登记户籍并且不再标明原籍地,可见对所有民众都已一律平等看待,排除B项;依据材料信息无法断定户籍体系是否成熟,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据本题材料表格信息可知,郡县制下,地方自主行政的比重相对较大,说明地方有一定行政自主权,B项正确;材料说的是地方按律令行政的执行状况,无法说明文书行政运行不畅,排除A项;材料属于地方行政管理,不属于基层管理,排除C项;秦朝建立了中央集权体制,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词“反映了”,可知这是本质题。时空范围为秦朝。根据材料“新黔首(平民)未习(秦)事”,新地吏应避免过于严苛,不得恶言谩骂、侵辱新黔首,并由长吏督查新地吏的这些行为;新地吏如果“询(诟)詈(骂)新黔首,赀(罚款)一甲;殴(殴)笞,赀二甲”并结合所学知识可知,秦律对新黔首的宽容以及对新地吏的督查,反映了秦朝注重调和地方以巩固统一,A项正确;材料主要反映的是对新黔首的宽容,而不是强调秦律的严密性,排除B项;外儒内法的策略是汉代的,排除C项;材料主要反映的是对新黔首的宽容,而不是强调对官吏的监察与管理,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(英国)。根据材料“英国是第一个摧毁专制政体的国家,也是最后建立民主政体的国家之一”与“英国是供宪政考古的博物馆,这里积聚了以往岁月的陈物遗迹”结合所学知识可知,英国经过1688年的光荣革命,英国确立了君主立宪制,这标志着英国议会的权威超越了君主的权力。随后,英国经历了多次改革,包括扩大选举权、引入内阁制度等,这些改革都是逐步进行的,体现了英国政治制度的渐进性,B项正确;“原创性精神”体现在英国独创某些制度,与材料主旨不符,排除A项;材料主旨“英国制度的连续性和渐进性”,而“具有灵活性特点”与材料主旨不符,排除C项;英国制度发展主体是君主立宪制度,不是君主制和议会制,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】本题是组合选择题。时空是秦朝的中国。根据材料“其中重要的一点是:维护中央权威,保证政令通畅”结合所学知识可知,秦朝为保证政令通畅,构筑以咸阳为中心的全国性道路网,建立以邮传为中心的文书传送系统来保持政令的通畅,①③正确;巡视监察制度,虽然它对于加强对官员的管理、维护中央权威有很大的作用,但它并不直接涉及到政令的通畅,②错误;修筑四通八达的驿道设立驿站和急递铺,虽然也有利于政令的传播,但这些更多的是为了方便军队的行动和物资的运输,④错误。由此可知,①③正确,故选C项。

11.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。依据材料“帝国没有在和平到来时,改革其战争时期的政治体制……自毁长城的做法削弱了统治的基础。”,可以看出帝国没有根据实际的国情调整统治的策略,导致其统治基础的削弱,反映了因时调整政策的必要性,D项正确;A项说法错误,秦朝不是因为法家思想而亡的,排除A项;材料未涉及儒学治国,排除B项;材料反映的是治国策略的转变,未涉及黄老之学,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦国时期(中国)。据材料“正式成为周朝的诸侯国”可知,秦国兴起,“成为春秋五霸之一”可知,秦国逐渐强大,“逐渐成为战国中后期最强大的国家”可知,商鞅变法,国富民强,为秦统一六国奠定基础,到“灭六国,一统天下”可知,秦的统一是数代秦王励精图治的结果,故选B项;法家思想产生于战国时期,“秦襄公”“秦穆公”时期没有法家思想指导,排除A项;秦的统一顺应了历史发展的潮流,说法正确,但材料是历代秦王建国立制的历程,不体现历史发展潮流,排除C项;秦的统一给社会带来了巨大灾难,说法错误,秦统一全国,有利于统一多民族国家的形成。排除D项。故选B项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料“有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁请”“行命书及书署急者,辄行之;不急,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之”并结合所学可知,秦简对于秦代文书做了一系列的规范,这说明秦朝实行了较为严密的文书行政管理制度,A项正确; 通过材料无法看出秦朝文书制度完备,排除B 项; 材料内容与思想领域无关,排除C项;材料内容与选官制度无关,排除D项。 故选A项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料并结合所学可知,秦朝“渔阳”在今天的今北京市密云区,属于边境地区,秦朝“戍”指的是保护京师或边境,为期一年,A项正确;“到西域去屯田”与材料“戍渔阳”不符,排除B项;秦朝“戍”指的是保护京师或边境,为期一年,排除C项;“到京城服兵役”与材料“戍渔阳”不符,且役期是一年,并非两年,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据所学可知,秦朝在完成统一后,为了巩固如此辽阔的国土,采取措施是在全国范围内推广郡县制,B项正确;秦朝没有沿用分封制,排除A项;汉初实行郡国并行制,排除C项;作为地方机构的省制是元朝实施的,排除D项。故选B项。

16.(1)意义:有利于维护国家统一和稳定,促进经济发展;统一货币也加强了中央集权,巩固了封建统治,有利于维护国家的稳定和统一;秦始皇统一货币也奠定了后世货币的基本形制,对后世货币制度的发展产生了深远的影响。

(2)材料二对秦始皇的评价是肯定,理由是他结束了分裂局面,实现了国家统一,并建立了君主专制制度,这符合当时社会经济发展的趋势。同时,秦始皇的统治措施也巩固了统一局面,有利于社会经济的发展。

材料三对秦始皇的评价是否定的,理由是秦始皇的统治残暴,滥用民力,如修筑长城等工程,给人民带来了深重的灾难。这些行为导致了人民的不满和反抗,对秦始皇的统治造成了负面影响。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是秦朝(中国)。据材料“由于各国尚处于一个不稳定的状态,统一铸币难以开展”并结合所学可知,有利于维护国家统一和稳定,促进经济发展;据材料“宣布统一全国货币,废除六国货币体系”并结合所学可知,统一货币也加强了中央集权,巩固了封建统治,有利于维护国家的稳定和统一;据材料“在秦以后两千多年,秦半两‘圆形方孔’的形制一直沿用”并结合所学可知,秦始皇统一货币也奠定了后世货币的基本形制,对后世货币制度的发展产生了深远的影响。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝(中国)。据材料二“他时秦地不过千里,赖陛下神灵明圣”可知,材料二对秦始皇的评价是肯定;据材料“平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世”可知,理由是他结束了分裂局面,实现了国家统一,并建立了君主专制制度,这符合当时社会经济发展的趋势。同时,秦始皇的统治措施也巩固了统一局面,有利于社会经济的发展。据材料三“死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭”可知,材料三对秦始皇的评价是否定的;据材料三“遣蒙恬筑长城,东西数千里,暴兵露师,常数十万,死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭,欲为乱者十家而五”可知,理由是秦始皇的统治残暴,滥用民力,如修筑长城等工程,给人民带来了深重的灾难。这些行为导致了人民的不满和反抗,对秦始皇的统治造成了负面影响。

17.(1)秦始皇灭六国统一全国;统一法令,整顿风俗,使百姓能够遵规守法、安居乐业。

(2)秦始皇贪鄙暴虐,推行暴政;焚书坑儒,摧残文化;不能审时度势,调整政策。

(3)材料三与材料一相佐证。材料三反映秦始皇顺应时代发展,代表地主阶级取代奴隶制贵族,创立中央集权体制;与材料一都反映秦始皇的正面;而材料二反映秦始皇的反面,与材料三不相匹配。

(4)秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主。秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,材料二可作为证据;也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主,材料一和材料三可作为证据,且来源不同,互相佐证,较为可靠。三则材料从不同角度综合展现出“秦始皇”相对完整丰满的面相,展现“秦始皇”这个历史人物的复杂性和多面性。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是秦朝。根据材料一“平一宇内”,可以得出秦始皇灭六国统一全国;根据材料一“大洽濯俗,天下承风……初平法式,审别职任,以立恒常……黔首修洁,人乐同则,嘉保太平”,可知统一后,秦始皇统一了法令,整顿风俗,使百姓都能够遵规守法、从而安居乐业。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是秦朝。根据材料二“怀贪鄙之心,行自奋之智”“以暴虐为天下始”,可以得出秦始皇贪鄙暴虐,推行暴政;根据材料二“禁文书而酷刑法”,可知这是秦朝的焚书坑儒,摧残文化;根据材料二“夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也”,可翻译为实行兼并,要重视诡诈和实力,而安定国家,要重视顺时权变,这就是说夺天下和保天下不能用同样的方法,从而得出“秦始皇”不能审时度势,调整政策。

(3)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝。根据材料三的信息可知,材料主要是说请始皇适应了当时新兴地主阶级的需要,顺应了历史潮流,创立了中央集权体制,这是秦始皇对历史的贡献,是正面的,这与材料一都反映秦始皇的正面相佐证;而材料二反映秦始皇的反面,与材料三不相匹配。

(4)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝。陈述一问,根据上述材料,在陈述“秦始皇”时,要从正面和反面两个角度来陈述,他既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主。理由一问,注意从证据的角度,结合材料进行说明:秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,材料二可作为证据;也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主,材料一和材料三可作为证据,材料的来源不同,互相佐证,较为可靠。最后综合三个材料综合说明,三则材料是从不同角度综合展现出“秦始皇”相对完整丰满的面相,展现“秦始皇”这个历史人物的复杂性和多面性。

【点睛】

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦统一后,始皇帝命人在泰山刻石,其中有“皇帝躬圣,既平天下,不懈于治……专隆教诲”,这是典型的儒家政道原则;琅琊刻石有“应时动事,是维皇帝”,即主张按四时而行事,这是阴阳家的核心思想。据此可推知,秦始皇统治时期( )

A.主流治国理念发生变化 B.治国思想适应了大一统的需要

C.百家争鸣之风余韵未尽 D.儒家和阴阳家逐渐与法家合流

2.柳宗元在《封建论》中写到:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。”他是在肯定秦朝( )

A.实行至高无上的皇帝制度 B.开创统一多民族封建国家

C.推行郡县制加强中央集权 D.进行分类登记的户籍制度

3.《汉书》引董仲舒语曰:“师申商之法,行韩非之说,憎帝王之道,以贪狼为俗,非有文德以教训于下(天下)也。”此语旨在说明( )

A.法家学说的合理性 B.秦国统一的必要性

C.以法为教的重要性 D.秦朝灭亡的必然性

4.《史记·秦始皇本纪》记载:“公元前210年……胡亥、李斯等篡改诏书赐死扶苏,立胡亥为太子”。湖南益阳兔子山遗址出土的秦简却记载:“朕(胡亥)奉始皇帝遗诏即位,改元更新。”这说明( )

A.主观倾向影响历史研究 B.历史真实面貌无法还原

C.多元史料丰富历史认知 D.历史评价缺乏统一标准

5.秦朝法律规定:地方官员若受到上级部门加急文书或命令,应立即执行;即便是非加急的,也须在当天完成,不能滞留,否则按律论处。该规定( )

A.体现秦朝法律残酷 B.扼杀官员的创新能力

C.注重提高行政效率 D.弱化君主的政治权威

6.战国时期的部分秦简中,户主名前均冠以“荆”,表明其为荆地遗民;秦统一后,六国遗民通过重新登记户籍,成为“新黔首户”,已然不见“故六国”的标记。这是因为秦朝( )

A.推行严刑峻法 B.移民地位低下

C.强化国家认同 D.户籍体系成熟

7.下表为秦代(部分地区)县令、县丞律令行政行为与自主行政行为所占比率的对比情况(单位:件)。据表可知,秦朝( )

行政运作内容 总数 律令行政 所占比率 自主行政 所占比率

县令、县丞下达 的政令与执行 34 14 41.2% 20 58.8%

A.文书行政运行顺畅 B.地方有一定行政自主权

C.基层治理较为清明 D.中央集权体制尚未建立

8.秦律规定:“新黔首(平民)未习(秦)事”,新地吏应避免过于严苛,不得恶言谩骂、侵辱新黔首,并由长吏督查新地吏的这些行为;新地吏如果“询(诟)詈(骂)新黔首,赀(罚款)一甲;殴(殴)笞,赀二甲”。该材料主要反映出当时秦王朝( )

A.注重调和地方以巩固统一 B.律法兼具严密性和人文性

C.践行外儒内法的统治策略 D.重视对官吏的监察与管理

9.英国人是一个富于创造性的民族,在国家政治制度方面成就丰富厚重。美国学者海斯等人指出:“英国是第一个摧毁专制政体的国家,也是最后建立民主政体的国家之一。”西欧历史学家哈勒维则评论说:“英国是供宪政考古的博物馆,这里积聚了以往岁月的陈物遗迹。”上述材料旨在说明英国“政治制度”( )

A.富有原创性精神 B.呈现出连续性和渐进性的特点

C.具有灵活性特点 D.发展的主体是君主制和议会制

10.大一统是中国历史的一个基本特点。大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系。其中重要的一点是:维护中央权威,保证政令通畅。下列项中,属于秦朝“保证政令通畅”的措施有( )

①构筑以咸阳为中心的全国性道路网

②实行巡视监察制度以加强对官员的管理

③建立以邮传为中心的文书传送系统

④修筑四通八达的驿道设立驿站和急递铺

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.有学者在评价秦朝时说:“帝国没有在和平到来时,改革其战争时期的政治体制,予民以休养生息的机会,扩大言路,反而变本加厉……自毁长城的做法削弱了统治的基础。”这旨在说明( )

A.秦朝因法家思想而灭亡 B.采用儒学治国势在必行

C.采用黄老之学的必要性 D.因时调整政策的必要性

12.下表为秦国历史上的部分君主情况表。这反映了秦的统一( )

称号 在位时间 重大事件

秦襄公 前777年—前766年 率兵救周有功,被赐封,正式成为周朝的诸侯国

秦穆公 前659年—前621年 灭掉西方戎族12国,成为春秋五霸之一

秦孝公 前361年—前338年 任用商鞅进行变法,逐渐成为战国中后期最强大的国家

秦王嬴政 前247年—前221年 灭六国,一统天下

A.受益于法家思想的指导 B.缘于数代秦王励精图治

C.顺应了历史发展的潮流 D.给社会带来了巨大灾难

13.《睡虎地秦墓竹简》中记载:“有事请殴(也),必以书,毋口请,毋(羁)请。行命书及书署急者,辄行之;不急者,日窬(毕),勿敢留。留者以律论之”。上述史料反映了( )

A.秦实行严密的文书行政管理制度

B.秦中枢权力机构设置的严密性

C.秦设立急递铺负责管理传递公文

D.秦建立了高效的文书传送系统

14.《史记·陈涉世家》中记载:“二世元年七月,发闾左谪戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。”其中的“戍”指的是( )

A.到边境屯戍,役期一年 B.到西域去屯田,役期一年

C.到本郡服役,役期一月 D.到京城服兵役,役期两年

15.秦统一后建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”的幅员辽阔的国家。为了有效地管理地方,秦朝采取的措施是( )

A.沿用分封制 B.推广郡县制

C.采用郡国并行制 D.建立省制

二、材料分析题

16.【中外历史人物评说】

材料一 秦统一六国之初,由于各国尚处于一个不稳定的状态,统一铸币难以开展。到公元前210年,秦始皇正式颁布货币改革之策,宣布统一全国货币,废除六国货币体系,重新铸造秦“半两”钱为法定货币。在秦以后两千多年,秦半两“圆形方孔”的形制一直沿用。

——贾天浩《探究秦统一货币的形制及其历史意义》

材料二 他时秦地不过千里,赖陛下神灵明圣,平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世。 自上古不及陛下威德。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 伍被认为秦始皇“遣蒙恬筑长城,东西数千里,暴兵露师,常数十万,死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭,欲为乱者十家而五。”

——《史记·淮南衡山列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦始皇统一货币的历史意义。

(2)分别说明材料二、三中对秦始皇的评价及理由。

17.秦始皇的面相。某教师为学生做有关“秦始皇嬴政”的专题讲座。

材料一 皇帝休烈,平一宇内……大洽濯俗,天下承风……初平法式,审别职任,以立恒常……黔首修洁,人乐同则,嘉保太平……

——[秦]李斯《会稽刻石》

材料二 秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也。

——[西汉]贾谊《过秦论》

材料三 他(秦始皇)不自觉地顺应了中国历史发展的倾向,充当了中国新兴地主阶级开辟道路的先锋,在中国历史上,消灭了封建领主制,开创了一个中央集权的封建专制主义的新的历史时代

(1)根据材料一概括“秦始皇”的面相。

(2)通过材料二,还可以看到“秦始皇”的哪一面相?

(3)材料三可与上述哪则材料相佐证?说明理由。

(4)综合上述材料,陈述你眼中的“秦始皇”,并从证据的角度说明理由。

参考答案:

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料“秦统一后,始皇帝命人在泰山刻石,这是典型的儒家政道原则”可知秦始皇统治时期有儒家思想,据材料“琅琊刻石主张按四时而行事,这是阴阳家的核心思想。”可知秦始皇统治时期也有阴阳家思想,虽然秦朝推行法家思想治国,但为了适应了大一统的需要,也有儒家思想和阴阳家思想,B项正确;主流治国理念依然是法家思想,没有发生变化,排除A项;秦朝统一后,推行法家思想,百家争鸣之风余韵未尽与史实不符,排除C项;据材料信息无法得出儒家和阴阳家逐渐与法家合流的论断,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情私也,私其一己之威也,私其尽臣畜(属)于我也。然而公天下之端自秦始”并结合所学知识可知,郡县制取代分封制,郡县长官皆由皇帝来任命,不能世袭,标志着官僚政治取代了贵族政治,C项正确;公天下是指实行郡县制,并非皇帝制度,排除A项;开创统一多民族封建国家不符合材料主旨,排除B项;进行分类登记的户籍制度不符合公天下的意思,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。题干材料的意思是,(秦朝)效法申不害、商鞅的办法,实行韩非的学说,憎恶古代帝王治理天下的道理,贪污成风,并不是用礼义来教化天下。所以,《汉书》引董仲舒这一话语,旨在说明秦朝灭亡的必然性。D项正确;材料描述的是秦朝灭亡的必然性,而非统一的必然性,也不是法家学说的合理性和以法为教的重要性,排除ABC项。故选D项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是秦朝时期。根据材料可知,司马迁认为秦二世胡亥是密谋篡位,而湖南益阳兔子山遗址出土的秦简则记录的还是奉诏即位。由此可见,多元史料的发现有助于丰富历史认知,C项正确;材料看不出主观倾向对历史研究的影响,排除A项;历史真实面貌是可以还原的,表述有误,排除B项;历史评述缺乏统一标准这一说法错误,历史评述要坚持唯物史观,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据题干秦朝文献规定官方的文书或命令不加急的当天完成,不能滞留到第二天,加急的立即执行,说明当时重视行政效率,C项正确;题干并未提到违反的具体处罚手段,不能说明法律苛严,排除A项;题干强调注重行政效率,和官员的创新能力无关,排除B项;题干强调注重行政效率,中央命令能够及时下达执行,会强化君主权威,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料并结合所学知识可知,通过户籍制度,秦朝成功实现“故六国”遗民身份向国家编民身份的转化。这一转变说明秦朝在大力强化国家认同,C项正确;严刑峻法只会有利于维护社会秩序的稳定,排除A项;通过重新登记户籍并且不再标明原籍地,可见对所有民众都已一律平等看待,排除B项;依据材料信息无法断定户籍体系是否成熟,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据本题材料表格信息可知,郡县制下,地方自主行政的比重相对较大,说明地方有一定行政自主权,B项正确;材料说的是地方按律令行政的执行状况,无法说明文书行政运行不畅,排除A项;材料属于地方行政管理,不属于基层管理,排除C项;秦朝建立了中央集权体制,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词“反映了”,可知这是本质题。时空范围为秦朝。根据材料“新黔首(平民)未习(秦)事”,新地吏应避免过于严苛,不得恶言谩骂、侵辱新黔首,并由长吏督查新地吏的这些行为;新地吏如果“询(诟)詈(骂)新黔首,赀(罚款)一甲;殴(殴)笞,赀二甲”并结合所学知识可知,秦律对新黔首的宽容以及对新地吏的督查,反映了秦朝注重调和地方以巩固统一,A项正确;材料主要反映的是对新黔首的宽容,而不是强调秦律的严密性,排除B项;外儒内法的策略是汉代的,排除C项;材料主要反映的是对新黔首的宽容,而不是强调对官吏的监察与管理,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(英国)。根据材料“英国是第一个摧毁专制政体的国家,也是最后建立民主政体的国家之一”与“英国是供宪政考古的博物馆,这里积聚了以往岁月的陈物遗迹”结合所学知识可知,英国经过1688年的光荣革命,英国确立了君主立宪制,这标志着英国议会的权威超越了君主的权力。随后,英国经历了多次改革,包括扩大选举权、引入内阁制度等,这些改革都是逐步进行的,体现了英国政治制度的渐进性,B项正确;“原创性精神”体现在英国独创某些制度,与材料主旨不符,排除A项;材料主旨“英国制度的连续性和渐进性”,而“具有灵活性特点”与材料主旨不符,排除C项;英国制度发展主体是君主立宪制度,不是君主制和议会制,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】本题是组合选择题。时空是秦朝的中国。根据材料“其中重要的一点是:维护中央权威,保证政令通畅”结合所学知识可知,秦朝为保证政令通畅,构筑以咸阳为中心的全国性道路网,建立以邮传为中心的文书传送系统来保持政令的通畅,①③正确;巡视监察制度,虽然它对于加强对官员的管理、维护中央权威有很大的作用,但它并不直接涉及到政令的通畅,②错误;修筑四通八达的驿道设立驿站和急递铺,虽然也有利于政令的传播,但这些更多的是为了方便军队的行动和物资的运输,④错误。由此可知,①③正确,故选C项。

11.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。依据材料“帝国没有在和平到来时,改革其战争时期的政治体制……自毁长城的做法削弱了统治的基础。”,可以看出帝国没有根据实际的国情调整统治的策略,导致其统治基础的削弱,反映了因时调整政策的必要性,D项正确;A项说法错误,秦朝不是因为法家思想而亡的,排除A项;材料未涉及儒学治国,排除B项;材料反映的是治国策略的转变,未涉及黄老之学,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦国时期(中国)。据材料“正式成为周朝的诸侯国”可知,秦国兴起,“成为春秋五霸之一”可知,秦国逐渐强大,“逐渐成为战国中后期最强大的国家”可知,商鞅变法,国富民强,为秦统一六国奠定基础,到“灭六国,一统天下”可知,秦的统一是数代秦王励精图治的结果,故选B项;法家思想产生于战国时期,“秦襄公”“秦穆公”时期没有法家思想指导,排除A项;秦的统一顺应了历史发展的潮流,说法正确,但材料是历代秦王建国立制的历程,不体现历史发展潮流,排除C项;秦的统一给社会带来了巨大灾难,说法错误,秦统一全国,有利于统一多民族国家的形成。排除D项。故选B项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。据材料“有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁请”“行命书及书署急者,辄行之;不急,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之”并结合所学可知,秦简对于秦代文书做了一系列的规范,这说明秦朝实行了较为严密的文书行政管理制度,A项正确; 通过材料无法看出秦朝文书制度完备,排除B 项; 材料内容与思想领域无关,排除C项;材料内容与选官制度无关,排除D项。 故选A项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料并结合所学可知,秦朝“渔阳”在今天的今北京市密云区,属于边境地区,秦朝“戍”指的是保护京师或边境,为期一年,A项正确;“到西域去屯田”与材料“戍渔阳”不符,排除B项;秦朝“戍”指的是保护京师或边境,为期一年,排除C项;“到京城服兵役”与材料“戍渔阳”不符,且役期是一年,并非两年,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据所学可知,秦朝在完成统一后,为了巩固如此辽阔的国土,采取措施是在全国范围内推广郡县制,B项正确;秦朝没有沿用分封制,排除A项;汉初实行郡国并行制,排除C项;作为地方机构的省制是元朝实施的,排除D项。故选B项。

16.(1)意义:有利于维护国家统一和稳定,促进经济发展;统一货币也加强了中央集权,巩固了封建统治,有利于维护国家的稳定和统一;秦始皇统一货币也奠定了后世货币的基本形制,对后世货币制度的发展产生了深远的影响。

(2)材料二对秦始皇的评价是肯定,理由是他结束了分裂局面,实现了国家统一,并建立了君主专制制度,这符合当时社会经济发展的趋势。同时,秦始皇的统治措施也巩固了统一局面,有利于社会经济的发展。

材料三对秦始皇的评价是否定的,理由是秦始皇的统治残暴,滥用民力,如修筑长城等工程,给人民带来了深重的灾难。这些行为导致了人民的不满和反抗,对秦始皇的统治造成了负面影响。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是秦朝(中国)。据材料“由于各国尚处于一个不稳定的状态,统一铸币难以开展”并结合所学可知,有利于维护国家统一和稳定,促进经济发展;据材料“宣布统一全国货币,废除六国货币体系”并结合所学可知,统一货币也加强了中央集权,巩固了封建统治,有利于维护国家的稳定和统一;据材料“在秦以后两千多年,秦半两‘圆形方孔’的形制一直沿用”并结合所学可知,秦始皇统一货币也奠定了后世货币的基本形制,对后世货币制度的发展产生了深远的影响。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝(中国)。据材料二“他时秦地不过千里,赖陛下神灵明圣”可知,材料二对秦始皇的评价是肯定;据材料“平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世”可知,理由是他结束了分裂局面,实现了国家统一,并建立了君主专制制度,这符合当时社会经济发展的趋势。同时,秦始皇的统治措施也巩固了统一局面,有利于社会经济的发展。据材料三“死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭”可知,材料三对秦始皇的评价是否定的;据材料三“遣蒙恬筑长城,东西数千里,暴兵露师,常数十万,死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩,百姓力竭,欲为乱者十家而五”可知,理由是秦始皇的统治残暴,滥用民力,如修筑长城等工程,给人民带来了深重的灾难。这些行为导致了人民的不满和反抗,对秦始皇的统治造成了负面影响。

17.(1)秦始皇灭六国统一全国;统一法令,整顿风俗,使百姓能够遵规守法、安居乐业。

(2)秦始皇贪鄙暴虐,推行暴政;焚书坑儒,摧残文化;不能审时度势,调整政策。

(3)材料三与材料一相佐证。材料三反映秦始皇顺应时代发展,代表地主阶级取代奴隶制贵族,创立中央集权体制;与材料一都反映秦始皇的正面;而材料二反映秦始皇的反面,与材料三不相匹配。

(4)秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主。秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,材料二可作为证据;也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主,材料一和材料三可作为证据,且来源不同,互相佐证,较为可靠。三则材料从不同角度综合展现出“秦始皇”相对完整丰满的面相,展现“秦始皇”这个历史人物的复杂性和多面性。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是秦朝。根据材料一“平一宇内”,可以得出秦始皇灭六国统一全国;根据材料一“大洽濯俗,天下承风……初平法式,审别职任,以立恒常……黔首修洁,人乐同则,嘉保太平”,可知统一后,秦始皇统一了法令,整顿风俗,使百姓都能够遵规守法、从而安居乐业。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是秦朝。根据材料二“怀贪鄙之心,行自奋之智”“以暴虐为天下始”,可以得出秦始皇贪鄙暴虐,推行暴政;根据材料二“禁文书而酷刑法”,可知这是秦朝的焚书坑儒,摧残文化;根据材料二“夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也”,可翻译为实行兼并,要重视诡诈和实力,而安定国家,要重视顺时权变,这就是说夺天下和保天下不能用同样的方法,从而得出“秦始皇”不能审时度势,调整政策。

(3)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝。根据材料三的信息可知,材料主要是说请始皇适应了当时新兴地主阶级的需要,顺应了历史潮流,创立了中央集权体制,这是秦始皇对历史的贡献,是正面的,这与材料一都反映秦始皇的正面相佐证;而材料二反映秦始皇的反面,与材料三不相匹配。

(4)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是秦朝。陈述一问,根据上述材料,在陈述“秦始皇”时,要从正面和反面两个角度来陈述,他既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主。理由一问,注意从证据的角度,结合材料进行说明:秦始皇既是贪鄙暴虐、不施仁义、摧残文化的暴君,材料二可作为证据;也是顺应时代统一天下开创中央集权体制并整顿风俗的雄主,材料一和材料三可作为证据,材料的来源不同,互相佐证,较为可靠。最后综合三个材料综合说明,三则材料是从不同角度综合展现出“秦始皇”相对完整丰满的面相,展现“秦始皇”这个历史人物的复杂性和多面性。

【点睛】

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进