第五单元《乡土中国》课件(共21张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第五单元《乡土中国》课件(共21张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-20 17:05:18 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

—读懂底层逻辑,激发阅读兴趣

学习目标:

1.明确《乡土中国》的阅读价值;

2.理清《乡土中国》的底层逻辑;

3.激发《乡土中国》的阅读兴趣。

它,便是费孝通先生的《乡土中国》

1948年,上海出版了一本书,不到一个月即销售一空。虽不断加印,却依然供不应求。它的读者群囊括了大中学生、工人、店员、士兵、公务员,甚至还有一些农民,受众之广,讨论之热烈,实属罕见。

七十多年后的今天,同样还是这本书,虽然位列教科书“必读书目”之一,但同学们一致反应它“读不懂”“落后于时代”“如坠云里雾里”“鸡肋一般的存在”……

21世纪的今天,我们还有读它的必要吗?

要不要读《乡土中国》?

距离《乡土中国》的初次出版已经过去了70多年,如今现代社会已经覆盖了中国的大多数地方。据《中国统计年鉴2021》,中国乡村人口70年来首次低于5亿人,占比仅为35.3%。

我们还有阅读《乡土中国》(1948年4月首次出版)的必要吗?

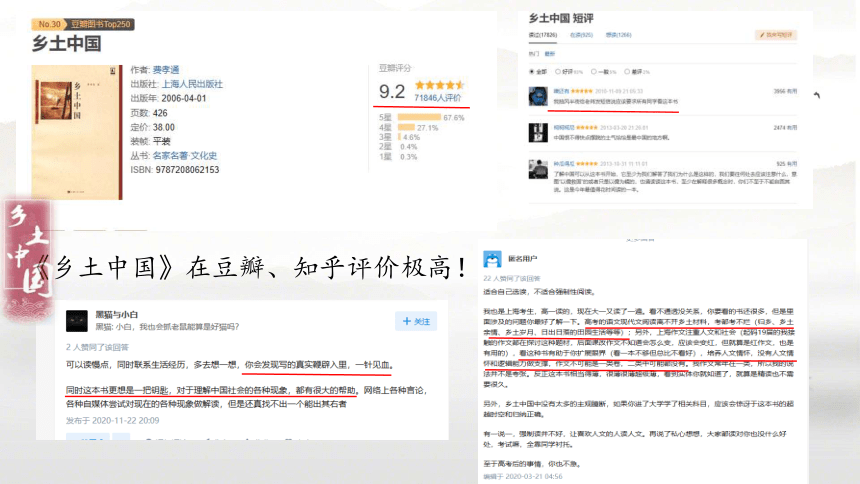

《乡土中国》在豆瓣、知乎评价极高!

以农耕文明为特色的中华文化有着浓郁的安土重迁和落叶归根的乡愁文化传统,中国文学对乡愁的抒写因此也延绵不绝而成为一种重要的文学传统。

——廖高会《时间维度下乡愁意蕴的嬗变与叠加》

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜,

举头望明月,

低头思故乡。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉!——艾青《我爱这土地》

以土为生、安土重迁

中国人为什么钟情于乡愁的书写?为什么如此热衷于种菜?为什么即使流浪也要带着地球?

从基层上看去,中国社会是乡土性的……种地是最普通的谋生办法……

我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

《乡土中国·乡土本色》

输入标题

这些都可以从《乡土中国》中找到答案

读懂过去

观照现在

探索未来

01

02

03

我是谁

我从哪里来

我到哪里去

读懂今日中国,读懂我们自己

读懂《乡土中国》

读懂《乡土中国》,

让我们

关心今天的粮食和蔬菜,

不忘昨日乡愁中的诗歌,

也遥望明天去向的远方!

作家贾平凹认为,一本书最好要读三遍以上:

第一遍可以囫囵吞枣地读,这叫享受;

第二遍就静心坐下来读,这叫吟味;

第三遍要一句一句想着读,这叫深究。

金克木先生读书:

跪着读的书——神圣经典,站着读的书——权威讲话,坐着读的书——为某种目的而进行阅读,躺着读的书——文艺类书籍,走着读的书——自身能与之对照、与之谈话的书。

如何读《乡土中国》

读《乡土中国》,就要走着读,

先囫囵吞枣地读第一遍,享受其中!

各抒己见

开卷初印象:如果用一个词来对乡土社会加以概括,你认为哪个词最恰当呢?

土里土气:这是一个表因果关系的词组,“土里”是因,“土气”为果。

土气

乡土性

熟人

社会

《击壤歌》:

日出而作,

日入而息,

凿井而饮,

耕田而食。

孩子,在土里洗澡;

爸爸,在土里流汗;

爷爷,在土里埋葬。

——臧克家《三代人》

这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的。——费孝通《乡土中国》

作为农业文明异常发达的国家,我们的生存之所系在土地。直接向土里讨生活,是形成乡土社会的大前提。

种地的人却搬不动土地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

不流动(稳定)成为乡土社会的第一个重要特征。

黏着在土地上不流动,让我们和祖先、后辈一起生于斯、长于斯,终老是乡,活动范围有地域上的限制,于是产生了乡土社会的第二个重要特征:熟悉。

熟悉是从时间里、多方面、经常接触中所发生的亲密的感觉。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

小组讨论:

开卷有益:乡土社会的“熟悉”体现在哪些方面呢?

对人熟悉:熟人社会的由来

乡土社会是一个“没有陌生人的”社会。

其以血缘为纽带,因而人际关系中最重要的是亲属关系,即所谓“血浓于水”;

因不流动也形成以地缘为纽带的其他社会关系,所谓“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。

熟人社会里,在对待自己和外人时遵循着不同的规则。只要是自己人,一切可以商量,只要是外人,那就得公事公办,按程序和制度来。

对物熟悉:科学思维不发达的由来

从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。

在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

李约瑟难题:

英国学者李约瑟在其编著的《中国科学技术史》中提出:尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命却没有在近代中国发生?

其法略同,其义全阙,学者不能识其由。——徐光启

对社会规则熟悉:内心主动遵从礼俗做事

从每个人说,在他出生之前,已经有人替他准备下怎样去应付人生道上所可能发生的问题了。

——费孝通《乡土中国》

在乡土社会,人们从熟悉中得到信任,法律无从发生。人们在长时间、多方面、经常性的接触中,通过“学”“习”获得了“从心所欲不逾矩的自由”。“规矩不是法律,规矩是 ‘习’出来的礼俗。” “礼是社会公认合式的行为规范”,在日常生活中,通过教化和个人的克己逐渐内化于人心,养成了个人的敬畏之感,人服礼是主动的,最终达到维持乡土社会秩序的目的。

读懂《乡土中国》的底层逻辑

土里讨生活

不流动

《乡土本色》一章是全书的总纲。

熟悉

地方性强

重语言

轻文字

乡土社会的解体

《乡土中国》结构脉络

我认定我这一生的目标是了解中国的社会。——费孝通

—读懂底层逻辑,激发阅读兴趣

学习目标:

1.明确《乡土中国》的阅读价值;

2.理清《乡土中国》的底层逻辑;

3.激发《乡土中国》的阅读兴趣。

它,便是费孝通先生的《乡土中国》

1948年,上海出版了一本书,不到一个月即销售一空。虽不断加印,却依然供不应求。它的读者群囊括了大中学生、工人、店员、士兵、公务员,甚至还有一些农民,受众之广,讨论之热烈,实属罕见。

七十多年后的今天,同样还是这本书,虽然位列教科书“必读书目”之一,但同学们一致反应它“读不懂”“落后于时代”“如坠云里雾里”“鸡肋一般的存在”……

21世纪的今天,我们还有读它的必要吗?

要不要读《乡土中国》?

距离《乡土中国》的初次出版已经过去了70多年,如今现代社会已经覆盖了中国的大多数地方。据《中国统计年鉴2021》,中国乡村人口70年来首次低于5亿人,占比仅为35.3%。

我们还有阅读《乡土中国》(1948年4月首次出版)的必要吗?

《乡土中国》在豆瓣、知乎评价极高!

以农耕文明为特色的中华文化有着浓郁的安土重迁和落叶归根的乡愁文化传统,中国文学对乡愁的抒写因此也延绵不绝而成为一种重要的文学传统。

——廖高会《时间维度下乡愁意蕴的嬗变与叠加》

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜,

举头望明月,

低头思故乡。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉!——艾青《我爱这土地》

以土为生、安土重迁

中国人为什么钟情于乡愁的书写?为什么如此热衷于种菜?为什么即使流浪也要带着地球?

从基层上看去,中国社会是乡土性的……种地是最普通的谋生办法……

我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。

靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

《乡土中国·乡土本色》

输入标题

这些都可以从《乡土中国》中找到答案

读懂过去

观照现在

探索未来

01

02

03

我是谁

我从哪里来

我到哪里去

读懂今日中国,读懂我们自己

读懂《乡土中国》

读懂《乡土中国》,

让我们

关心今天的粮食和蔬菜,

不忘昨日乡愁中的诗歌,

也遥望明天去向的远方!

作家贾平凹认为,一本书最好要读三遍以上:

第一遍可以囫囵吞枣地读,这叫享受;

第二遍就静心坐下来读,这叫吟味;

第三遍要一句一句想着读,这叫深究。

金克木先生读书:

跪着读的书——神圣经典,站着读的书——权威讲话,坐着读的书——为某种目的而进行阅读,躺着读的书——文艺类书籍,走着读的书——自身能与之对照、与之谈话的书。

如何读《乡土中国》

读《乡土中国》,就要走着读,

先囫囵吞枣地读第一遍,享受其中!

各抒己见

开卷初印象:如果用一个词来对乡土社会加以概括,你认为哪个词最恰当呢?

土里土气:这是一个表因果关系的词组,“土里”是因,“土气”为果。

土气

乡土性

熟人

社会

《击壤歌》:

日出而作,

日入而息,

凿井而饮,

耕田而食。

孩子,在土里洗澡;

爸爸,在土里流汗;

爷爷,在土里埋葬。

——臧克家《三代人》

这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的。——费孝通《乡土中国》

作为农业文明异常发达的国家,我们的生存之所系在土地。直接向土里讨生活,是形成乡土社会的大前提。

种地的人却搬不动土地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

不流动(稳定)成为乡土社会的第一个重要特征。

黏着在土地上不流动,让我们和祖先、后辈一起生于斯、长于斯,终老是乡,活动范围有地域上的限制,于是产生了乡土社会的第二个重要特征:熟悉。

熟悉是从时间里、多方面、经常接触中所发生的亲密的感觉。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

小组讨论:

开卷有益:乡土社会的“熟悉”体现在哪些方面呢?

对人熟悉:熟人社会的由来

乡土社会是一个“没有陌生人的”社会。

其以血缘为纽带,因而人际关系中最重要的是亲属关系,即所谓“血浓于水”;

因不流动也形成以地缘为纽带的其他社会关系,所谓“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。

熟人社会里,在对待自己和外人时遵循着不同的规则。只要是自己人,一切可以商量,只要是外人,那就得公事公办,按程序和制度来。

对物熟悉:科学思维不发达的由来

从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。

在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。

——费孝通《乡土中国·乡土本色》

李约瑟难题:

英国学者李约瑟在其编著的《中国科学技术史》中提出:尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命却没有在近代中国发生?

其法略同,其义全阙,学者不能识其由。——徐光启

对社会规则熟悉:内心主动遵从礼俗做事

从每个人说,在他出生之前,已经有人替他准备下怎样去应付人生道上所可能发生的问题了。

——费孝通《乡土中国》

在乡土社会,人们从熟悉中得到信任,法律无从发生。人们在长时间、多方面、经常性的接触中,通过“学”“习”获得了“从心所欲不逾矩的自由”。“规矩不是法律,规矩是 ‘习’出来的礼俗。” “礼是社会公认合式的行为规范”,在日常生活中,通过教化和个人的克己逐渐内化于人心,养成了个人的敬畏之感,人服礼是主动的,最终达到维持乡土社会秩序的目的。

读懂《乡土中国》的底层逻辑

土里讨生活

不流动

《乡土本色》一章是全书的总纲。

熟悉

地方性强

重语言

轻文字

乡土社会的解体

《乡土中国》结构脉络

我认定我这一生的目标是了解中国的社会。——费孝通

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读