2024届重庆市高三下学期高考模拟测试(三)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届重庆市高三下学期高考模拟测试(三)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 174.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-21 08:05:16 | ||

图片预览

文档简介

2024届重庆市高三下学期高考模拟测试(三)历史试卷

一、选择题

1. 商朝农作物以粟、黍为主,春种秋收,时人分一年为春、秋两季。西周春秋之间,随着冬种秋收的小麦种植逐渐推广,春夏秋冬“四时”观念逐渐形成,“以时序政”“依时行政”也逐步成为统治集团的共识。这反映出( )

A. 自然规律决定国家治理理念 B. 传统历法体系趋于完备

C. 农耕文明赋予中华文化底色 D. 农业生产实现精耕细作

2. 汉武帝实行莞盐铁(莞即管),结果“盐、铁贾(价格)贵,百姓不便。贫民或木耕手褥,土覆(农具)淡食”。对此恰当的解释是( )

A. 战乱不息,破坏社会经济 B. 土地兼并,导致民生困苦

C. 盐铁官营,影响社会民生 D. 重农抑商,违背历史潮流

3.宋代是中国第一个留下丰富皇帝肖像画的朝代,而且宋人特别强调肖像的真实性,于是几乎所有皇帝都有自己的“证件照”。这些御容画像被供奉于各地御容殿中,“如朕亲临”,供百姓瞻睹天颜。这些御容画像( )

A. 兼具政治和情感的功能 B. 意在展现皇帝风姿神采

C. 营造了神秘抽象的帝威 D. 凸显了艺术世俗化趋势

4. 新疆出土的元代黄色油绢“辫线袄”,在熟练使用宋锦传统技法的同时,又采用了波斯纳失失料,拼接肩、领、袖及襟边的方式;同时,黄道婆在海南将黎族的棉纺技术与内地纺织技艺结合,创制棉籽搅车、三锭脚踏纺车、弹棉椎弓等工具。由此可知,元朝( )

A. 中外经济文化交流频繁 B. 纺织业出现技术融合与创新

C. 南方纺织技术超越北方 D. 技术进步促进棉的广泛使用

5. 对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A. 改变了西南民族地区传统社会结构 B. 消除了民族地区与中央关系对立

C. 推动了国家权力在土司地区的延伸 D. 延缓了土司地区与内地的一体化

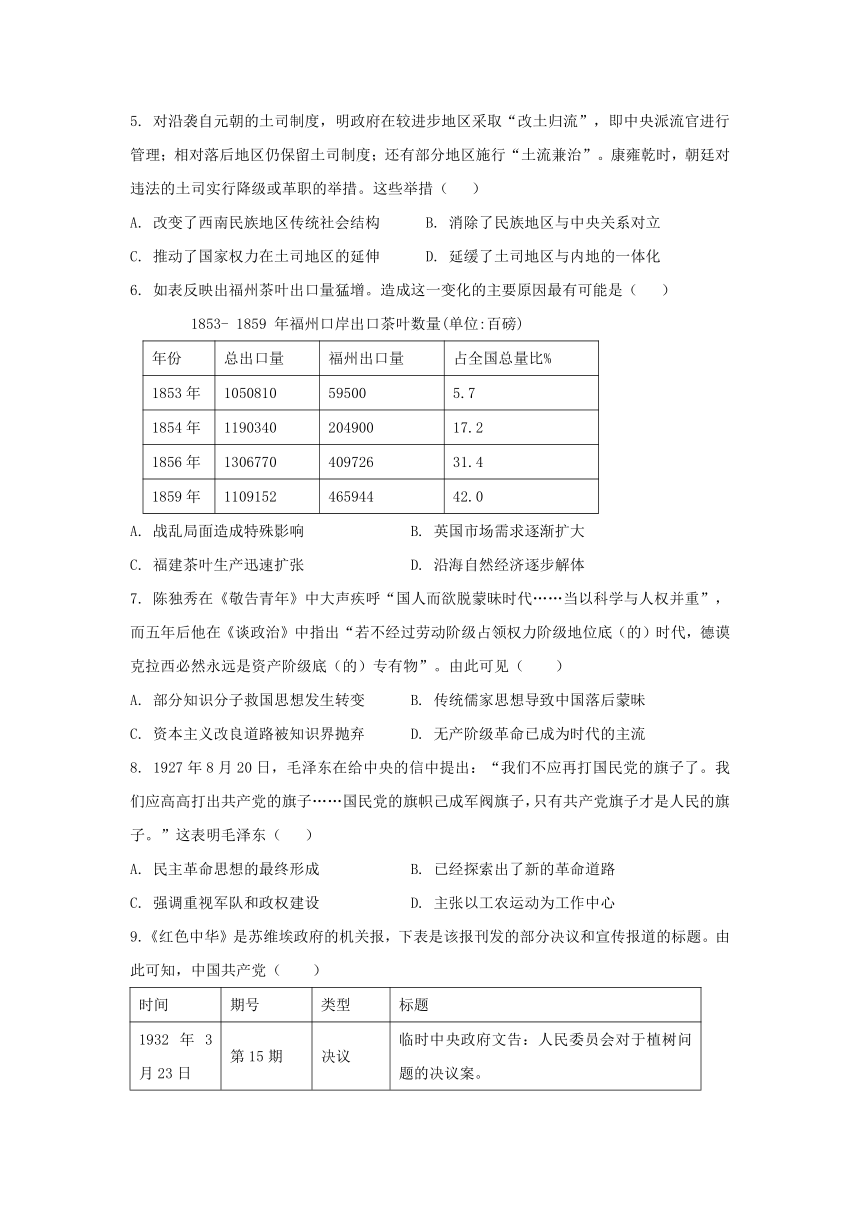

6. 如表反映出福州茶叶出口量猛增。造成这一变化的主要原因最有可能是( )

1853- 1859 年福州口岸出口茶叶数量(单位:百磅)

年份 总出口量 福州出口量 占全国总量比%

1853年 1050810 59500 5.7

1854年 1190340 204900 17.2

1856年 1306770 409726 31.4

1859年 1109152 465944 42.0

A. 战乱局面造成特殊影响 B. 英国市场需求逐渐扩大

C. 福建茶叶生产迅速扩张 D. 沿海自然经济逐步解体

7. 陈独秀在《敬告青年》中大声疾呼“国人而欲脱蒙昧时代……当以科学与人权并重”,而五年后他在《谈政治》中指出“若不经过劳动阶级占领权力阶级地位底(的)时代,德谟克拉西必然永远是资产阶级底(的)专有物”。由此可见( )

A. 部分知识分子救国思想发生转变 B. 传统儒家思想导致中国落后蒙昧

C. 资本主义改良道路被知识界抛弃 D. 无产阶级革命已成为时代的主流

8. 1927年8月20日,毛泽东在给中央的信中提出:“我们不应再打国民党的旗子了。我们应高高打出共产党的旗子……国民党的旗帜己成军阀旗子,只有共产党旗子才是人民的旗子。”这表明毛泽东( )

A. 民主革命思想的最终形成 B. 已经探索出了新的革命道路

C. 强调重视军队和政权建设 D. 主张以工农运动为工作中心

9.《红色中华》是苏维埃政府的机关报,下表是该报刊发的部分决议和宣传报道的标题。由此可知,中国共产党( )

时间 期号 类型 标题

1932年3月23日 第15期 决议 临时中央政府文告:人民委员会对于植树问题的决议案。

1934年2月16日 第150期 决议 拥护二苏大会(中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会)经济建设决议,增植树木,保护森林。

1934年4月12日 第174期 宣传报道 十里长坡大埔区开始兴筑。

1934年4月19日 第177期 宣传报道 会昌修坡一○三○座;会昌反动分子放火烧山,高排区烧去一百九十六块山林。

A. 重视发展生产应对经济封锁 B. 注重信息公开落实生态治理

C. 加强舆论宣传稳固红色政权 D. 坚持贯彻落实土地革命方针

10. 到1975年,我国共建成四川攀枝花钢铁厂、贵州铝厂等钢铁工业企业984个,有色金属企业945个;逐步形成了重庆、贵阳、西宁等新的机械工业基地。新建的第二汽车制造厂(湖北十堰),汽车年产量占当时全国的1/3。这反映出当时( )

A. 工作重心开始转向经济建设 B. 国家工业体系逐渐趋向合理

C. 积极贯彻民族共同繁荣理念 D. 三线建设促进内地经济发展

11. 考古学家在公元前186年罗马执政官波斯图米乌斯·阿尔比努斯负责修建的波斯图米亚大道的部分路段上发现了一块里程碑,上面的文字标明了该执政官的名字以及两个里程。据此可知( )

A. 罗马重视对道路系统的建设 B. 罗马海外贸易路线四通八达

C. 罗马帝国对行省的控制加强 D. 国家权力掌握在执政官手中

【答案】A

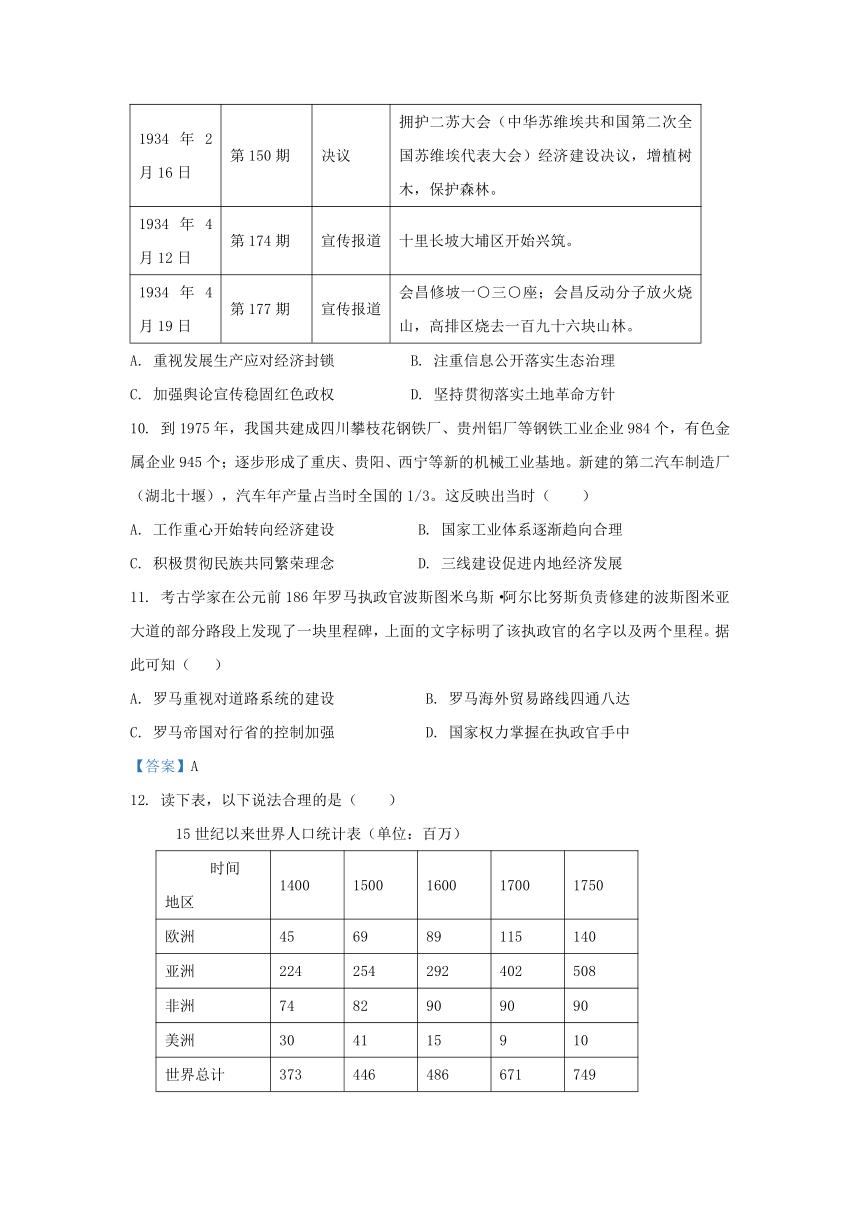

12. 读下表,以下说法合理的是( )

15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

时间 地区 1400 1500 1600 1700 1750

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

世界总计 373 446 486 671 749

A. 工业革命导致欧洲人口稳步增长 B. 近代化运动推动亚洲人口的迅速增长

C. 奴隶贸易导致美洲丧失大量人口 D. 新航路开辟影响世界各地区人口变化

13. “在所有这些行星中间,太阳傲然坐镇,在这个最美丽的庙堂中,我们难道还能把这个发光体放到其它什么更恰当的位置上使它同时普照全体吗?人们正确地把太阳称为巨灯、智慧、宇宙之王……太阳就这样高踞王位之上,统治着围绕膝下的子女一般的众行星。”这段优美的文字( )

A. 体现了科学理性精神 B. 开启人文主义的复兴

C. 倡导了因信称义理念 D. 鲜明地反对专制王权

14. 1941年1月,罗斯福宣称“没有经济上的独立和安全,就不存在真正的个人自由”,“贫困的人不是自由的人,饥饿和失业的人们正是创造独裁国家的原料”。由此可见罗斯福

( )

A. 致力追求社会平等自由 B. 鼓励民众发财致富

C. 主张政府构建安全保障 D. 决定改革挽救危机

15. 1967年在美国安娜堡召开了第27届东方学术会议,美国官方和民间对于此次会议投入了巨大的人力、物力、财力,美国的“区域研究”新范式逐渐占领主要学术场域,掌握东方研究话语权,更加关注目标区域的“当下”问题。这反映了当时( )

A. 战后世界文化发展的多样化 B. 美苏两国的竞争领域不断拓展

C. 美国重视东方地区文化研究 D. 冷战背景下美国争夺知识权力

二、非选择题

16. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们应该将基督教当做一种文明来对待。马克思·韦伯写过一本书,叫做《新教伦理与资本主义精神》,说明基督教对西方文明的影响巨大。例如,撒切尔夫人经常说:“我们基督教文明如何如何……”,然后下面完全是讲其保守党主张。基督教文明的影响无处不在。因为作为一种文明,基督教是人心的凝聚力,在西方历史上曾经是理性的代表,直到理性回归于个人的文艺复兴时期。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二 宗教改革打破了持续五百多年的思想信仰大一统,形成了不同的宗教信仰体系并立的局面。改革中出现的教义、教规的分立造成救赎道路的分别,其革新的实质是信徒在信仰事务中获得空前的自主性,这在很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望。新教与罗马天主教分庭抗礼是政治权力广泛介入的结果,主权意识正在萌生的国王和诸侯们站到新教一边,新教因此带有民族教会的性质。这一切都推动了欧洲从中古走向近代。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

(1)根据材料一,结合所学,以思想文化为视角说明16世纪宗教改革前西欧地区“督教文明的影响无处不在”的表现。以托马斯·阿奎那等神学家对基督教的研究方式为例,指出中世纪基督教的“理性”之处。

(2)结合所学,指出16世纪宗教改革后形成的“不同的宗教信仰体系”。根据材料二,分析宗教改革对推动“欧洲从中古走向近代”所产生的重要影响。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民族是世界上伟大的民族,有着绵延五千多年源远流长的文明历史,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。但是,近代之后;中华民族逐渐走向了衰落。1840年开始,中国进入了被动现代化的历史进程。这一时期,为了追赶世界现代化的进程,中国人付出很多努力。

——摘编自中宣部《中国式现代化面对面》

材料二 人民民主专政的国家制度和法律,以马克思列宁主义为指导的社会主义意识形态,对于社会主义改造的胜利和社会主义劳动组织的建立起了积极的推动作用。人民民主专政的目的是为了保卫全体人民进行和平劳动,将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家。

——摘编自1957年毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话

材料三 20世纪80年代,邓小平在回答现代化问题时明确表示:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。我们主要是根据自己的实际情况和自己的条件,以自力更生为主。”邓小平同志认为:我国要顺利实现四个现代化建设必须制定和完善社会主义宪法。

——摘编自《邓小平文选》等

材料四 未来15年的现代化是大变局下充满变数的现代化,我们应全面推进改革开放和创新积极主动应变,打造高效率的创新生态系统,提高公共资源的利用效率;提升对劳动者权益的保障力度,为提高制造业薪酬创造条件;要构建优质的公共教育服务体系,推进基本公共教育均等化;全方位研判对外开放可能带来的政治、经济、文化等方面的影响,综合运用各种战略工具保证经济资源安全。

——摘编自《基本实现社会主义现代化的目标任务、机遇挑战和应对思路》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举两个中国近代史实说明中国进入了“被动现代化进程”。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出新中国成立以来“中国式现代化”在政治方面的具体表现。

(3)根据材料四并结合所学知识,简要说明我国当前推进现代化建设的政策重点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 夏的统治中心大概在今天的河南西部和山西南部。商朝的疆域有所扩大,大概在今天的河北、河南、山西交界的地方。周朝疆域北至辽宁,南达长江以南,西抵甘肃东部,东至海滨。秦始皇统一中国后,疆域的面积大大超过了前代,其疆域范围是我国历代疆域的核心区。汉武帝时期西汉越来越强大了,在东南、东北、西北方向上版图都有所扩大,西域36国全归中国版图,一个伟大的统一的封建国家已巍然屹立在世界的东方。

——摘编自李布《试论我国疆域的形成过程及其特点》

材料二 晋代以后,北方和西北方的少数民族跨过万里长城和浩瀚的大漠一次次南下东进,带来了一次次的民族大融合,形成了中华民族的大家庭。辽宋夏金等王朝的对峙与融合使中华帝国的版图不再局限于汉地,民族成分多了起来。

——摘编自屈文军《辽西夏金元史十五讲》等

材料三 元朝结束了五代以来长达300余年的几个政权分立的割据状态,实现了全国的大一统,第一次将西藏纳入中国的版图,从政治制度上巩固了国家的统一,有效地管辖了辽阔的疆域。清军自入关以后,平定了西北、西南的叛乱势力,反击了沙俄对东北的侵略,逐步统一全国,建立了一个强盛的清帝国,巩固了统一的多民族国家,奠定了我国近代的版图。

——摘编自毛元佑《中国版图的形成与变迁》

根据材料和所学知识,围绕“中国疆域的变迁”,提取两个或两个以上历史阶段的信息,自拟论题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,表述清晰)

答案

一、选择题

1—15 CCABC AACBD ADACD

二、非选择题

16.(1)表现:基督教信仰是西欧地区普遍的文化符号(或形成以基督教文化为特征的地域文化);整个西欧社会的居民几乎都是基督教徒;教会控制着人们的精神生活,宗教戒律严重束缚了人性的发展(言之成理即可);教士们搜集和抄录经典,宣讲教义;开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容。

“理性之处”:用形式逻辑论证基督教教义;思维方式源自古希腊哲学,因而带有理性。

(2)宗教体系:天主教、新教(或路德教、加尔文教、英国国教)。

影响:信徒获得空前的信仰自由,进一步解放了人们的思想(或“传播和发展了人文主义”等);很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望,有利于欧洲资本主义的成长(或“有利于新兴资产阶级资本原始积累”等);建立民族教会(或新教对王权的支持),推动了欧洲民族国家的形成(或“沉重打击了教会势力”,或“国家和民族认同观念日益显现”等)。

17.(1)史实:洋务运动:随着第二次鸦片战争的失败和太平天国运动的发展,清政府处于严重的内忧外困的困境。为了挽救国家颓势,一些当权者推行了以“自强”“求富”为目标的洋务运动,他们兴办了一批军事工业和民用企业,同时兴办新式学堂,培养新式人才,创办新式海军。洋务运动是中国早期的近代化尝试,一定程度上促进了中国社会的转型。

戊戌变法:甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重,资产阶级维新派发动了以救亡存为目的“百日维新”运动。维新派提倡官制改革,鼓励民办企业,颁布了涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措。戊戌维新运动对于新思想的传播,起到了积极作用,在一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)具体表现:坚持人民民主专政,巩固人民政权,为中国式现代化营造生动活泼、安定团结的政治局面;坚持党的全面领导不动摇,确保现代化正确方向;坚持马克思主义基本原理不动摇,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,继续推进马克思主义中国化、时代化;以人民为中心推动社会主义现代化;完善社会主义宪法,推进依法治国,用现代法律体系保障现代化进程顺利进行。

(3)政策重点:坚持改革开放,开创对外发展新格局;促进科技创新,提高发展质量;坚持以人为本,促进人民收入提升;发展教育事业,促进教育公平;坚持底线思维,统筹发展与安全的关系。

18.论题:伴随着统一多民族国家的发展,我国的疆域逐步定型。

论述:夏朝和商朝的统治疆域集中在中原地区,而周朝通过分封制,疆域范围向四周扩展,使王权加强了,治理国家的能力也大大加强,使我国成为一个疆域广大的国家。在我国疆域形成史上占有重要地位。秦朝建立了我国历史上第一个统一的多民族国家,秦始皇通过北击匈奴,南征百越,使疆域面积超过了前代。通过推行郡县制,使国家的分裂可能性缩小,从而提高了疆域的稳定性,秦朝奠定了我国疆域的基础。汉武帝时期击败匈奴、设置西域都护府,使西域纳入中央政府管辖,拓展了我国的西北边疆。南北朝与辽宋夏金时期,在民族融合过程中,中国的版图不局限与汉地,民族成分不断增加。元朝通过行省制巩固国家统一,有效 管辖了辽阔的疆域。清朝平定三藩叛乱、收复台湾,加强对西藏的控制、反击沙俄入侵,逐步统一了全国,巩固统一多民族国家,奠定了我国近代的版图。

综上所述:伴随统一多民族国家的形成与发展,中国疆域不断地扩大,最终趋向定型,反映中华各民族对祖国的贡献。

一、选择题

1. 商朝农作物以粟、黍为主,春种秋收,时人分一年为春、秋两季。西周春秋之间,随着冬种秋收的小麦种植逐渐推广,春夏秋冬“四时”观念逐渐形成,“以时序政”“依时行政”也逐步成为统治集团的共识。这反映出( )

A. 自然规律决定国家治理理念 B. 传统历法体系趋于完备

C. 农耕文明赋予中华文化底色 D. 农业生产实现精耕细作

2. 汉武帝实行莞盐铁(莞即管),结果“盐、铁贾(价格)贵,百姓不便。贫民或木耕手褥,土覆(农具)淡食”。对此恰当的解释是( )

A. 战乱不息,破坏社会经济 B. 土地兼并,导致民生困苦

C. 盐铁官营,影响社会民生 D. 重农抑商,违背历史潮流

3.宋代是中国第一个留下丰富皇帝肖像画的朝代,而且宋人特别强调肖像的真实性,于是几乎所有皇帝都有自己的“证件照”。这些御容画像被供奉于各地御容殿中,“如朕亲临”,供百姓瞻睹天颜。这些御容画像( )

A. 兼具政治和情感的功能 B. 意在展现皇帝风姿神采

C. 营造了神秘抽象的帝威 D. 凸显了艺术世俗化趋势

4. 新疆出土的元代黄色油绢“辫线袄”,在熟练使用宋锦传统技法的同时,又采用了波斯纳失失料,拼接肩、领、袖及襟边的方式;同时,黄道婆在海南将黎族的棉纺技术与内地纺织技艺结合,创制棉籽搅车、三锭脚踏纺车、弹棉椎弓等工具。由此可知,元朝( )

A. 中外经济文化交流频繁 B. 纺织业出现技术融合与创新

C. 南方纺织技术超越北方 D. 技术进步促进棉的广泛使用

5. 对沿袭自元朝的土司制度,明政府在较进步地区采取“改土归流”,即中央派流官进行管理;相对落后地区仍保留土司制度;还有部分地区施行“土流兼治”。康雍乾时,朝廷对违法的土司实行降级或革职的举措。这些举措( )

A. 改变了西南民族地区传统社会结构 B. 消除了民族地区与中央关系对立

C. 推动了国家权力在土司地区的延伸 D. 延缓了土司地区与内地的一体化

6. 如表反映出福州茶叶出口量猛增。造成这一变化的主要原因最有可能是( )

1853- 1859 年福州口岸出口茶叶数量(单位:百磅)

年份 总出口量 福州出口量 占全国总量比%

1853年 1050810 59500 5.7

1854年 1190340 204900 17.2

1856年 1306770 409726 31.4

1859年 1109152 465944 42.0

A. 战乱局面造成特殊影响 B. 英国市场需求逐渐扩大

C. 福建茶叶生产迅速扩张 D. 沿海自然经济逐步解体

7. 陈独秀在《敬告青年》中大声疾呼“国人而欲脱蒙昧时代……当以科学与人权并重”,而五年后他在《谈政治》中指出“若不经过劳动阶级占领权力阶级地位底(的)时代,德谟克拉西必然永远是资产阶级底(的)专有物”。由此可见( )

A. 部分知识分子救国思想发生转变 B. 传统儒家思想导致中国落后蒙昧

C. 资本主义改良道路被知识界抛弃 D. 无产阶级革命已成为时代的主流

8. 1927年8月20日,毛泽东在给中央的信中提出:“我们不应再打国民党的旗子了。我们应高高打出共产党的旗子……国民党的旗帜己成军阀旗子,只有共产党旗子才是人民的旗子。”这表明毛泽东( )

A. 民主革命思想的最终形成 B. 已经探索出了新的革命道路

C. 强调重视军队和政权建设 D. 主张以工农运动为工作中心

9.《红色中华》是苏维埃政府的机关报,下表是该报刊发的部分决议和宣传报道的标题。由此可知,中国共产党( )

时间 期号 类型 标题

1932年3月23日 第15期 决议 临时中央政府文告:人民委员会对于植树问题的决议案。

1934年2月16日 第150期 决议 拥护二苏大会(中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会)经济建设决议,增植树木,保护森林。

1934年4月12日 第174期 宣传报道 十里长坡大埔区开始兴筑。

1934年4月19日 第177期 宣传报道 会昌修坡一○三○座;会昌反动分子放火烧山,高排区烧去一百九十六块山林。

A. 重视发展生产应对经济封锁 B. 注重信息公开落实生态治理

C. 加强舆论宣传稳固红色政权 D. 坚持贯彻落实土地革命方针

10. 到1975年,我国共建成四川攀枝花钢铁厂、贵州铝厂等钢铁工业企业984个,有色金属企业945个;逐步形成了重庆、贵阳、西宁等新的机械工业基地。新建的第二汽车制造厂(湖北十堰),汽车年产量占当时全国的1/3。这反映出当时( )

A. 工作重心开始转向经济建设 B. 国家工业体系逐渐趋向合理

C. 积极贯彻民族共同繁荣理念 D. 三线建设促进内地经济发展

11. 考古学家在公元前186年罗马执政官波斯图米乌斯·阿尔比努斯负责修建的波斯图米亚大道的部分路段上发现了一块里程碑,上面的文字标明了该执政官的名字以及两个里程。据此可知( )

A. 罗马重视对道路系统的建设 B. 罗马海外贸易路线四通八达

C. 罗马帝国对行省的控制加强 D. 国家权力掌握在执政官手中

【答案】A

12. 读下表,以下说法合理的是( )

15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

时间 地区 1400 1500 1600 1700 1750

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

世界总计 373 446 486 671 749

A. 工业革命导致欧洲人口稳步增长 B. 近代化运动推动亚洲人口的迅速增长

C. 奴隶贸易导致美洲丧失大量人口 D. 新航路开辟影响世界各地区人口变化

13. “在所有这些行星中间,太阳傲然坐镇,在这个最美丽的庙堂中,我们难道还能把这个发光体放到其它什么更恰当的位置上使它同时普照全体吗?人们正确地把太阳称为巨灯、智慧、宇宙之王……太阳就这样高踞王位之上,统治着围绕膝下的子女一般的众行星。”这段优美的文字( )

A. 体现了科学理性精神 B. 开启人文主义的复兴

C. 倡导了因信称义理念 D. 鲜明地反对专制王权

14. 1941年1月,罗斯福宣称“没有经济上的独立和安全,就不存在真正的个人自由”,“贫困的人不是自由的人,饥饿和失业的人们正是创造独裁国家的原料”。由此可见罗斯福

( )

A. 致力追求社会平等自由 B. 鼓励民众发财致富

C. 主张政府构建安全保障 D. 决定改革挽救危机

15. 1967年在美国安娜堡召开了第27届东方学术会议,美国官方和民间对于此次会议投入了巨大的人力、物力、财力,美国的“区域研究”新范式逐渐占领主要学术场域,掌握东方研究话语权,更加关注目标区域的“当下”问题。这反映了当时( )

A. 战后世界文化发展的多样化 B. 美苏两国的竞争领域不断拓展

C. 美国重视东方地区文化研究 D. 冷战背景下美国争夺知识权力

二、非选择题

16. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们应该将基督教当做一种文明来对待。马克思·韦伯写过一本书,叫做《新教伦理与资本主义精神》,说明基督教对西方文明的影响巨大。例如,撒切尔夫人经常说:“我们基督教文明如何如何……”,然后下面完全是讲其保守党主张。基督教文明的影响无处不在。因为作为一种文明,基督教是人心的凝聚力,在西方历史上曾经是理性的代表,直到理性回归于个人的文艺复兴时期。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二 宗教改革打破了持续五百多年的思想信仰大一统,形成了不同的宗教信仰体系并立的局面。改革中出现的教义、教规的分立造成救赎道路的分别,其革新的实质是信徒在信仰事务中获得空前的自主性,这在很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望。新教与罗马天主教分庭抗礼是政治权力广泛介入的结果,主权意识正在萌生的国王和诸侯们站到新教一边,新教因此带有民族教会的性质。这一切都推动了欧洲从中古走向近代。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

(1)根据材料一,结合所学,以思想文化为视角说明16世纪宗教改革前西欧地区“督教文明的影响无处不在”的表现。以托马斯·阿奎那等神学家对基督教的研究方式为例,指出中世纪基督教的“理性”之处。

(2)结合所学,指出16世纪宗教改革后形成的“不同的宗教信仰体系”。根据材料二,分析宗教改革对推动“欧洲从中古走向近代”所产生的重要影响。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民族是世界上伟大的民族,有着绵延五千多年源远流长的文明历史,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。但是,近代之后;中华民族逐渐走向了衰落。1840年开始,中国进入了被动现代化的历史进程。这一时期,为了追赶世界现代化的进程,中国人付出很多努力。

——摘编自中宣部《中国式现代化面对面》

材料二 人民民主专政的国家制度和法律,以马克思列宁主义为指导的社会主义意识形态,对于社会主义改造的胜利和社会主义劳动组织的建立起了积极的推动作用。人民民主专政的目的是为了保卫全体人民进行和平劳动,将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家。

——摘编自1957年毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话

材料三 20世纪80年代,邓小平在回答现代化问题时明确表示:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。我们主要是根据自己的实际情况和自己的条件,以自力更生为主。”邓小平同志认为:我国要顺利实现四个现代化建设必须制定和完善社会主义宪法。

——摘编自《邓小平文选》等

材料四 未来15年的现代化是大变局下充满变数的现代化,我们应全面推进改革开放和创新积极主动应变,打造高效率的创新生态系统,提高公共资源的利用效率;提升对劳动者权益的保障力度,为提高制造业薪酬创造条件;要构建优质的公共教育服务体系,推进基本公共教育均等化;全方位研判对外开放可能带来的政治、经济、文化等方面的影响,综合运用各种战略工具保证经济资源安全。

——摘编自《基本实现社会主义现代化的目标任务、机遇挑战和应对思路》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举两个中国近代史实说明中国进入了“被动现代化进程”。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出新中国成立以来“中国式现代化”在政治方面的具体表现。

(3)根据材料四并结合所学知识,简要说明我国当前推进现代化建设的政策重点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 夏的统治中心大概在今天的河南西部和山西南部。商朝的疆域有所扩大,大概在今天的河北、河南、山西交界的地方。周朝疆域北至辽宁,南达长江以南,西抵甘肃东部,东至海滨。秦始皇统一中国后,疆域的面积大大超过了前代,其疆域范围是我国历代疆域的核心区。汉武帝时期西汉越来越强大了,在东南、东北、西北方向上版图都有所扩大,西域36国全归中国版图,一个伟大的统一的封建国家已巍然屹立在世界的东方。

——摘编自李布《试论我国疆域的形成过程及其特点》

材料二 晋代以后,北方和西北方的少数民族跨过万里长城和浩瀚的大漠一次次南下东进,带来了一次次的民族大融合,形成了中华民族的大家庭。辽宋夏金等王朝的对峙与融合使中华帝国的版图不再局限于汉地,民族成分多了起来。

——摘编自屈文军《辽西夏金元史十五讲》等

材料三 元朝结束了五代以来长达300余年的几个政权分立的割据状态,实现了全国的大一统,第一次将西藏纳入中国的版图,从政治制度上巩固了国家的统一,有效地管辖了辽阔的疆域。清军自入关以后,平定了西北、西南的叛乱势力,反击了沙俄对东北的侵略,逐步统一全国,建立了一个强盛的清帝国,巩固了统一的多民族国家,奠定了我国近代的版图。

——摘编自毛元佑《中国版图的形成与变迁》

根据材料和所学知识,围绕“中国疆域的变迁”,提取两个或两个以上历史阶段的信息,自拟论题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,表述清晰)

答案

一、选择题

1—15 CCABC AACBD ADACD

二、非选择题

16.(1)表现:基督教信仰是西欧地区普遍的文化符号(或形成以基督教文化为特征的地域文化);整个西欧社会的居民几乎都是基督教徒;教会控制着人们的精神生活,宗教戒律严重束缚了人性的发展(言之成理即可);教士们搜集和抄录经典,宣讲教义;开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容。

“理性之处”:用形式逻辑论证基督教教义;思维方式源自古希腊哲学,因而带有理性。

(2)宗教体系:天主教、新教(或路德教、加尔文教、英国国教)。

影响:信徒获得空前的信仰自由,进一步解放了人们的思想(或“传播和发展了人文主义”等);很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望,有利于欧洲资本主义的成长(或“有利于新兴资产阶级资本原始积累”等);建立民族教会(或新教对王权的支持),推动了欧洲民族国家的形成(或“沉重打击了教会势力”,或“国家和民族认同观念日益显现”等)。

17.(1)史实:洋务运动:随着第二次鸦片战争的失败和太平天国运动的发展,清政府处于严重的内忧外困的困境。为了挽救国家颓势,一些当权者推行了以“自强”“求富”为目标的洋务运动,他们兴办了一批军事工业和民用企业,同时兴办新式学堂,培养新式人才,创办新式海军。洋务运动是中国早期的近代化尝试,一定程度上促进了中国社会的转型。

戊戌变法:甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重,资产阶级维新派发动了以救亡存为目的“百日维新”运动。维新派提倡官制改革,鼓励民办企业,颁布了涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措。戊戌维新运动对于新思想的传播,起到了积极作用,在一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)具体表现:坚持人民民主专政,巩固人民政权,为中国式现代化营造生动活泼、安定团结的政治局面;坚持党的全面领导不动摇,确保现代化正确方向;坚持马克思主义基本原理不动摇,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,继续推进马克思主义中国化、时代化;以人民为中心推动社会主义现代化;完善社会主义宪法,推进依法治国,用现代法律体系保障现代化进程顺利进行。

(3)政策重点:坚持改革开放,开创对外发展新格局;促进科技创新,提高发展质量;坚持以人为本,促进人民收入提升;发展教育事业,促进教育公平;坚持底线思维,统筹发展与安全的关系。

18.论题:伴随着统一多民族国家的发展,我国的疆域逐步定型。

论述:夏朝和商朝的统治疆域集中在中原地区,而周朝通过分封制,疆域范围向四周扩展,使王权加强了,治理国家的能力也大大加强,使我国成为一个疆域广大的国家。在我国疆域形成史上占有重要地位。秦朝建立了我国历史上第一个统一的多民族国家,秦始皇通过北击匈奴,南征百越,使疆域面积超过了前代。通过推行郡县制,使国家的分裂可能性缩小,从而提高了疆域的稳定性,秦朝奠定了我国疆域的基础。汉武帝时期击败匈奴、设置西域都护府,使西域纳入中央政府管辖,拓展了我国的西北边疆。南北朝与辽宋夏金时期,在民族融合过程中,中国的版图不局限与汉地,民族成分不断增加。元朝通过行省制巩固国家统一,有效 管辖了辽阔的疆域。清朝平定三藩叛乱、收复台湾,加强对西藏的控制、反击沙俄入侵,逐步统一了全国,巩固统一多民族国家,奠定了我国近代的版图。

综上所述:伴随统一多民族国家的形成与发展,中国疆域不断地扩大,最终趋向定型,反映中华各民族对祖国的贡献。

同课章节目录