《隆中对》课件

图片预览

文档简介

课件47张PPT。滚滚长江东逝水浪花淘尽英雄是非成败转头空青山依旧在几度夕阳红白发渔樵江渚上惯看秋月春风一壶浊酒喜相逢古今多少事都付笑谈中堪爱南阳美丈夫,愿将弱主整匡扶。

片言妙论三分定,一席高论自古无。

先取荆州为家业,后吞巴蜀建皇都。

要知鼎足为形势,须向茅庐指画图。猜一猜——鞠 躬 尽 瘁死 而 后 已三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——杜甫《蜀相》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。——陆游《书愤》隆 中 对 陈 寿学习目标1、了解当时的天下形势。

2、积累字词,归纳文言知识。

3、理解诸葛亮的政治蓝图、远见卓识。

4、学习高度凝炼的语言,理解详略得当的选材。

5、分析刘备、诸葛亮的人物形象。

6、学会正确评价历史人物。时代背景 东汉末年朝廷政治日趋黑暗,官府徭役繁重、刑罚极其苛刻,广大人民陷于水深火热之中。这时,爆发了一场规模巨大的农民起义——黄巾起义。在镇压黄巾起义过程中产生和壮大起来的大小武装力量,为了取代东汉王朝,争夺势力范围,进行了勾心斗角的政治斗争和频繁的军事混战。在镇压黄巾起义中起家的曹操、刘备和孙坚,在多次战争中,一步步扩大势力。赤壁大战之后,形成了曹操、刘备和孙权三国鼎立的形势。 公元207 年,刘备屡败,只好投靠刘表,寄居新野,势单力孤。渴求贤者辅佐其成就大业,于是三顾茅庐,问计于诸葛亮。诸葛亮被刘备的三顾之情所打动,为他对当时的政治、军事形势做出了分析。

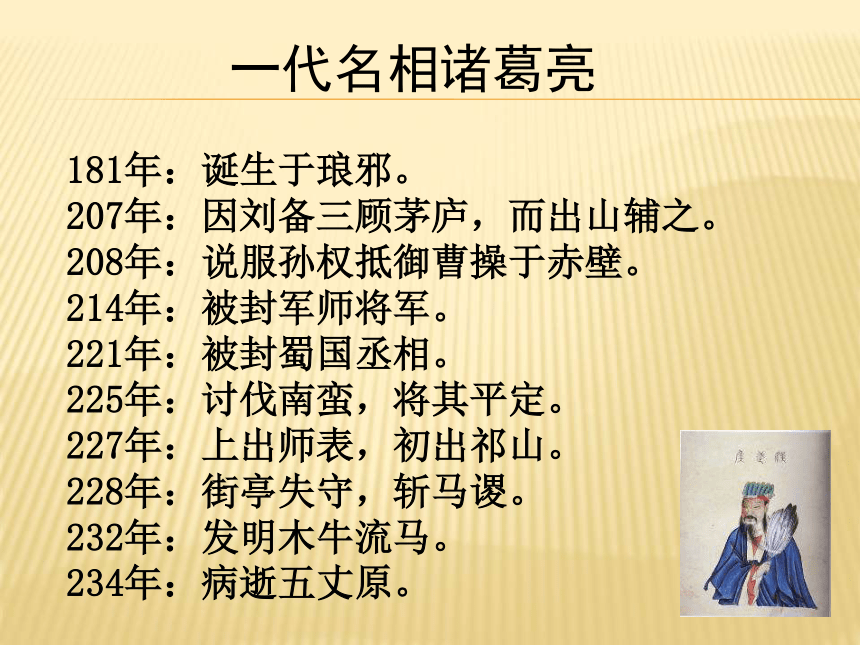

时代背景 “对”:对策。古代臣子回答君王所问的政治、军事、经济方面的策略叫“对策”。湖北襄阳古隆中湖北襄阳古隆中181年:诞生于琅邪。

207年:因刘备三顾茅庐,而出山辅之。

208年:说服孙权抵御曹操于赤壁。

214年:被封军师将军。

221年:被封蜀国丞相。

225年:讨伐南蛮,将其平定。

227年:上出师表,初出祁山。

228年:街亭失守,斩马谡。

232年:发明木牛流马。

234年:病逝五丈原。一代名相诸葛亮 整体感知1、听读课文,识记字词。

2、文中提到了哪些人物?各自有哪些特点?

3、理清文章结构。

4、圈点疑难,感知文意。颍川( )猖蹶( )

汉沔( )挟天子( )

存恤( )戎越( )

胄( ) 殆( )

欲信大义( ) 诣( ) yǐngchāng juéxùyìzhòudàiMiǎnRóngxié 积累字词shēn 整体感知2、文中提到了哪些主要人物?各自有哪些特点?曹操:汉室丞相,已拥百万之众,挟天子而令诸侯(公元200年官渡之战击败袁绍,基本统一黄河流域;207年北征乌桓,取得胜利,为统一全国准备了条件。) 孙权:据有江东,已历三世(牢固地占有长江下游南部地区。) 刘备:出身于贩屦织席之辈(相继投靠陶谦、曹操,一度任豫州刺史;199年起兵攻打曹操失败,依附袁绍;次年因袁绍全军覆没,逃往荆州依附刘表,受排挤被送到新野小县屯兵——虽号称“帝室之胄”而二十余年流亡各地。) 整体感知3、理清文章结构。

第一部分(1) :诸葛亮自比管仲、乐毅。

第二部分(2) :司马徽、徐庶推荐诸葛亮。

第三部分(3) :刘备往见,诸葛亮详陈对策及对诸葛亮的器重。翻译课文 初,琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中,每

自比管仲、乐毅,时人莫之许也。惟颖

川徐庶与崔州平谓为信然。州平,烈之

子也。经常只有认为确实这样当时的人隐居隆中,抱负远大——正面+侧面描写居住承认、同意 翻译课文当初倒装句,宾语前置,“时人莫许之也” 当初,琅邪的诸葛亮居住在襄阳隆中,常常把自己与管仲、乐毅相提并论,当时的人没有谁承认这一点。只有颖川的徐庶和崔州平认为确实这样。州平,是烈的儿子。

翻译课文 初,琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中,每自比管仲、乐毅,时人莫之许也。惟颖川徐庶与崔州平谓为信然。州平,烈之子也。

刘备在荆州,访士于襄阳司马徽。

徽曰:“儒生俗士,岂识时务,识时务者

在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。”备问

为谁,曰:“诸葛孔明、庞士元也。”寻访倒装句,状语后置哪里,表反问能够认清当前形势的是一些杰出人士是 翻译课文徐庶见备于新野。备器之。庶谓备

曰:“诸葛孔明,卧龙也,将军岂愿见

之乎?”备曰:“君与俱来。”庶曰:“此

人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾

之。”也许,是不是,表示推测靠近,前去器重委屈一起委屈自己的车马未出茅庐,已声名远扬——侧面描写 翻译课文对……说应当降低身份,屈尊相访驾驶,乘坐车马拜访判断句 招致、引来 刘备在荆州一带,在襄阳寻访司马徽。司马徽说:“一般的庸俗学士,哪里能认清当前形势,能够认清当前形势的是一些杰出人士。这一带有号称‘伏龙’ 、‘凤雏’的人士。”刘备问是谁,司马徽说:“是诸葛孔明和庞士元两人。”徐庶在新野见到刘备,刘备很器重他。徐庶对刘备说:“诸葛孔明,是卧龙啊,将军是不是愿意见到他?”刘备说:“您和他一起来。”徐庶说:“这个人只可以前去拜见,不可以委屈他前来,将军应当亲自去拜访他。”

翻译课文 备由是诣亮,凡三往,乃见。因屏

人,曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,孤不度

德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,

遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓

计将安出?”前去、到崩溃,衰败估计才总共窃取皇帝的命令通“伸”,伸张 停止 翻译课文同“猖獗”,颠覆,失败 认为因此隔开于是 然而因,因而 刘备于是去拜访诸葛亮,共去了三次,才见到。于是就叫旁边的人避开,说:“汉朝的统治崩溃,奸臣窃用皇帝的命令,我不衡量自己的德行能否服人,估计自己的力量能否胜人,想要在天下伸张大义,然而智慧与手段浅薄不足,就因此失败,到今天这个局面。然而志向还没有终止,您说该采取怎样的计策呢?”

翻译课文 亮曰:今曹操已拥百万之众,挟天子而令诸

侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三

世,国险而民附,贤能为之用,此可与为援而

不可图也。荆州北据汉沔,利尽南海,东连

吴会,西通巴蜀,此用武之国,而其主不能

守,此殆天所以资将军也。确实挟持依附被谋取差不多,大约 翻译课文形作名,指贤能者,德才兼备的人 物资地方表示手段或凭借、目的。相当于“用来……的东西” 诸葛亮说:“现在曹操已拥有百万大军,挟持天子来号令诸侯,这确实是不能和他争雄的。孙权占据江东地区,已经经历了父兄三代的经营,地势险要而且百姓乐于依附,贤良而且有能力的人被他所用,这只可以结为外援而不可谋取也。荆州北面有汉水、沔水,一直到南海的物资都能得到,东面连接吴郡和会稽郡,西边连通巴、蜀二郡,这是兵家用武的地方,但是他的主人刘表却不能据守,这大概是上天所用来资助将军的。

翻译课文益州险塞,沃野千里,天府之土;刘璋暗弱,

张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思

得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,若

跨有荆、益,保其岩阻,抚和戎越,结好孙

权,内修政治,外观时变,则霸业可成,汉室

可兴矣。”险要的地方富裕昏庸懦弱爱惜后代占据险要的地方安抚和睦时局变化复兴表转折,相当于“却”、“但是”信用显明、显著 翻译课文 备曰:“善!”于是与亮情好日密。

关羽、张飞不悦,备解之曰:

“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿

复言。”羽、飞乃止。感情解释好像名作状,一天天希望隆中对策,三分天下——侧面描写用在主谓之间,取消句子的独立性才 翻译课文 益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是自然条件优越,物产丰饶,形势险固的地方,益州牧刘璋昏庸懦弱,张鲁占据汉中,在益州的北面,民众兴旺富裕、国家富足,但他不知道爱惜。有智谋才能的人都想得到贤明的君主。将军您既然是汉朝皇帝的后代,威信和义气闻名于天下,如果占据荆州、益州,守住险要的地势,安抚和睦边境少数民族,结好于孙权,对内修好政治,对外观察时局变化,那么霸业就可以完成,汉室就可以复兴了。”刘备说:“好!”于是和诸葛亮的感情一天天地亲密了。 关羽、张飞不高兴,刘备解释说:“我有了孔明,就像鱼有了水一样。希望你们不要再说”关羽、张飞就不再说了。

翻译课文1、第一部分在全文中的作用是什么? 阅读理解2、司马徽说诸葛孔明是“伏龙”、徐庶说诸葛亮是“卧龙”这两个词有什么含意?徐庶为什么要刘备亲自去拜访诸葛亮? “伏龙”“卧龙”的比喻形象地描绘了诸葛亮的超人才智,再一次表明他是一个隐居山野的非凡人物。在徐庶看来,“枉驾”才是得“宜”,“俱来”便为“屈致”,这就更突出了诸葛亮的才能。为下文“凡三往,乃见”埋下伏笔。 阅读理解3、刘备第三次拜访诸葛亮是态度和心情怎样?从哪些行动和语言里能看出来? 刘备说话简明得体,语气委婉有致,态度谦虚诚恳,流露出对汉室江山的焦虑之情。“凡三往,乃见”既说明了诸葛亮的谨慎性格,也说明了刘备的热心求贤。4、诸葛亮为什么要先分析曹操?摆了哪些事实?得出了什么结论? 因为曹操“已拥百万之众,挟天子而令诸侯” ,是刘备“欲信大义于天下”的头号敌人。用事实有力地肯定了曹操兵力雄厚,政治地位优越。得出强弱悬殊,难于为敌的结论。 阅读理解5、接着从哪几个方面分析了孙权?结论是什么? 从政权、地利、人和等方面进行了分析。得出的结论是可以结为外援。6、对刘备来说,荆州有哪些有利条件?诸葛亮是怎样暗示刘备的? 荆州的有利条件是物产丰富、军事要塞、刘表无能。所以诸葛亮“而其主不能守,此殆天所以资将军也”来暗示刘备,含蓄而有分寸,巧妙地将荆州可取、勿失良机的信息传达给了刘备。 阅读理解7、为什么要分析益州?诸葛亮认为益州有哪些优越条件? 由于荆州四通八达,为兵家必争之地,所以只能作外围,不能做主要的根据地,因此最后分析了益州。益州的有利条件是:地势险要,易守难攻;天然粮仓,条件优越;政权动摇,民心已失。因此有机可乘,并且益州可以作为可靠的根据地。1、诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是什么?诸葛亮为达到这个目的提出了什么战略方针?根据是什么?政治蓝图:根据:成霸业,兴汉室。②占据荆州和益州的必要性和可能性。战略方针:夺取荆州、益州,作为“霸业”的根基;

结好孙权,联吴灭曹;

抚和戎越,内修政治。①不具备向东或向北发展的可能性。 阅读探究 阅读探究2、课文结尾为什么要写“关羽、张飞不悦”? 最后写“关羽、张飞不悦”,实际是从侧面表现刘备对诸葛亮的依赖。“犹鱼之有水来”的比喻,形象地解释了刘备得到诸葛亮后的满足心情,证明了诸葛亮的惊人才能的确名副其实,从而很自然地照应了开头的“自比管仲、乐毅”和人称“卧龙”。3、结合具体语句,分析诸葛亮和刘备这两个人的人物形象。

一个胸怀韬略,审时度势,高瞻远瞩,才智过人的谋臣形象。

刘备: 一个胸怀大志,求贤若渴,礼贤下士,精于用人之道的英雄形象。 诸葛亮: 阅读探究 结合历史、《三国演义》谈谈你心目中这葛亮。

高傲、自负。

智慧的化身。

令人忧伤的悲剧人物。

镇定、神机、诡异、柔情、刚毅、尖锐……

我的感悟 暗淡了刀光剑影 远去了鼓角铮鸣 眼前飞扬着一个个 鲜活的面容 湮没了黄尘古道 荒芜了烽火边城 岁月啊你带不走 那一串串熟悉的姓名 兴亡谁人定啊 盛衰岂无凭啊 一页风云散啊 变幻了时空 聚散皆是缘哪 离合总关情啊 担当生前事啊 何计身后评 长江有意化作泪 长江有情起歌声 历史的天空闪烁几颗星 人间一股英雄气 在驰骋纵横

谓谓为信然

谓先主曰信谓为信然

欲信大义于天下

信义著于四海用遂用猖蹶

此用武之国

贤能为之用国此用武之国 国险而民附

民殷国富而不知存恤

去国怀乡一词多义认为对……说因此 运用,使用 任用,利用的确,确实通“伸”,伸张诚信,信用地方地势国家国都文言知识归纳古今异义1、遂用猖蹶

2、此可以为援而不可图也

3、北据汉沔,利尽南海

4、此殆天所以资将军也

5、凡三往,乃见古义: 今义: 古义: 今义: 古义: 今义: 古义: 今义: 同“猖獗”,颠覆、失败凶猛放肆可以把表可能,能够南方近海地方南中国海用来用来……的东西表因果关系的连词古义: 今义: 总共平凡特殊句式时人莫之许也。

欲信大义于天下。

诸葛孔明者,卧龙也。

此用武之国。

贤能为之用。宾语前置(相当于:时人莫许之)状语后置(相当于:欲于天下信大义)判断句判断句被动句通假字欲信大义于天下。

信,通“伸”,伸张。成语积累 三顾茅庐 如鱼得水中考前沿 下边一副对联概括了诸葛亮一生的功绩,你能说出描写了他的哪些具体的事件吗?收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。三顾:三顾茅庐六出:六出祁山东和:东和东吴收二川:诸葛亮收复的蜀国两处根据地:东川、西川北拒:北拒曹魏七擒:七擒孟获排八阵:摆设八卦阵五丈原:诸葛亮出征时病死的地方点四十九盏明灯:诸葛亮死时,点燃了四十九盏长明灯,祭神灵以求延续阳寿酬三顾:报答刘备三顾茅庐的知遇之恩 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。蜀 相杜 甫课外补遗成都武侯祠 三顾频烦天下计, 一番晤对古今情。

这是已故的董必武1965年1月游成都武侯祠的题联。

上联:“三顾频烦天下计”是借用杜甫《蜀相》中的诗句。董老却抓住了诸葛亮一生中很关键的隆中对一事作为下联:“一番晤对古今情”。写得十分精彩,集诗、联、书、画为本体,令人叫绝。 早岁哪知世事艰,中原北望气如山。 楼船雪夜瓜洲渡,铁马秋风大散关。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间。

书 愤陆 游课外补遗 人们对诸葛亮的感受,大多来自历史小说《三国演义》,而历史中那个真实的诸葛亮就隐藏在我们熟悉的这个诸葛亮之后。不过,作家塑

造的艺术形象在读者欣赏时,可以依据自己的

生活经验和审美意识提出独到新颖的见解。所

谓“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,同样,也

可以“一千个人眼中有一千个诸葛亮”!让我们

多搜集和整理诸葛亮的故事,让我们自己心目中

的那个“诸葛亮”成为最精彩的一个!结束语本课作业1、积累字词及文学常识。

2、归纳文言知识。

3、背诵并默写课文。

4、完成《尖兵题典》。

5、预习《三顾茅庐》。

片言妙论三分定,一席高论自古无。

先取荆州为家业,后吞巴蜀建皇都。

要知鼎足为形势,须向茅庐指画图。猜一猜——鞠 躬 尽 瘁死 而 后 已三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——杜甫《蜀相》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。——陆游《书愤》隆 中 对 陈 寿学习目标1、了解当时的天下形势。

2、积累字词,归纳文言知识。

3、理解诸葛亮的政治蓝图、远见卓识。

4、学习高度凝炼的语言,理解详略得当的选材。

5、分析刘备、诸葛亮的人物形象。

6、学会正确评价历史人物。时代背景 东汉末年朝廷政治日趋黑暗,官府徭役繁重、刑罚极其苛刻,广大人民陷于水深火热之中。这时,爆发了一场规模巨大的农民起义——黄巾起义。在镇压黄巾起义过程中产生和壮大起来的大小武装力量,为了取代东汉王朝,争夺势力范围,进行了勾心斗角的政治斗争和频繁的军事混战。在镇压黄巾起义中起家的曹操、刘备和孙坚,在多次战争中,一步步扩大势力。赤壁大战之后,形成了曹操、刘备和孙权三国鼎立的形势。 公元207 年,刘备屡败,只好投靠刘表,寄居新野,势单力孤。渴求贤者辅佐其成就大业,于是三顾茅庐,问计于诸葛亮。诸葛亮被刘备的三顾之情所打动,为他对当时的政治、军事形势做出了分析。

时代背景 “对”:对策。古代臣子回答君王所问的政治、军事、经济方面的策略叫“对策”。湖北襄阳古隆中湖北襄阳古隆中181年:诞生于琅邪。

207年:因刘备三顾茅庐,而出山辅之。

208年:说服孙权抵御曹操于赤壁。

214年:被封军师将军。

221年:被封蜀国丞相。

225年:讨伐南蛮,将其平定。

227年:上出师表,初出祁山。

228年:街亭失守,斩马谡。

232年:发明木牛流马。

234年:病逝五丈原。一代名相诸葛亮 整体感知1、听读课文,识记字词。

2、文中提到了哪些人物?各自有哪些特点?

3、理清文章结构。

4、圈点疑难,感知文意。颍川( )猖蹶( )

汉沔( )挟天子( )

存恤( )戎越( )

胄( ) 殆( )

欲信大义( ) 诣( ) yǐngchāng juéxùyìzhòudàiMiǎnRóngxié 积累字词shēn 整体感知2、文中提到了哪些主要人物?各自有哪些特点?曹操:汉室丞相,已拥百万之众,挟天子而令诸侯(公元200年官渡之战击败袁绍,基本统一黄河流域;207年北征乌桓,取得胜利,为统一全国准备了条件。) 孙权:据有江东,已历三世(牢固地占有长江下游南部地区。) 刘备:出身于贩屦织席之辈(相继投靠陶谦、曹操,一度任豫州刺史;199年起兵攻打曹操失败,依附袁绍;次年因袁绍全军覆没,逃往荆州依附刘表,受排挤被送到新野小县屯兵——虽号称“帝室之胄”而二十余年流亡各地。) 整体感知3、理清文章结构。

第一部分(1) :诸葛亮自比管仲、乐毅。

第二部分(2) :司马徽、徐庶推荐诸葛亮。

第三部分(3) :刘备往见,诸葛亮详陈对策及对诸葛亮的器重。翻译课文 初,琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中,每

自比管仲、乐毅,时人莫之许也。惟颖

川徐庶与崔州平谓为信然。州平,烈之

子也。经常只有认为确实这样当时的人隐居隆中,抱负远大——正面+侧面描写居住承认、同意 翻译课文当初倒装句,宾语前置,“时人莫许之也” 当初,琅邪的诸葛亮居住在襄阳隆中,常常把自己与管仲、乐毅相提并论,当时的人没有谁承认这一点。只有颖川的徐庶和崔州平认为确实这样。州平,是烈的儿子。

翻译课文 初,琅邪诸葛亮寓居襄阳隆中,每自比管仲、乐毅,时人莫之许也。惟颖川徐庶与崔州平谓为信然。州平,烈之子也。

刘备在荆州,访士于襄阳司马徽。

徽曰:“儒生俗士,岂识时务,识时务者

在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。”备问

为谁,曰:“诸葛孔明、庞士元也。”寻访倒装句,状语后置哪里,表反问能够认清当前形势的是一些杰出人士是 翻译课文徐庶见备于新野。备器之。庶谓备

曰:“诸葛孔明,卧龙也,将军岂愿见

之乎?”备曰:“君与俱来。”庶曰:“此

人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾

之。”也许,是不是,表示推测靠近,前去器重委屈一起委屈自己的车马未出茅庐,已声名远扬——侧面描写 翻译课文对……说应当降低身份,屈尊相访驾驶,乘坐车马拜访判断句 招致、引来 刘备在荆州一带,在襄阳寻访司马徽。司马徽说:“一般的庸俗学士,哪里能认清当前形势,能够认清当前形势的是一些杰出人士。这一带有号称‘伏龙’ 、‘凤雏’的人士。”刘备问是谁,司马徽说:“是诸葛孔明和庞士元两人。”徐庶在新野见到刘备,刘备很器重他。徐庶对刘备说:“诸葛孔明,是卧龙啊,将军是不是愿意见到他?”刘备说:“您和他一起来。”徐庶说:“这个人只可以前去拜见,不可以委屈他前来,将军应当亲自去拜访他。”

翻译课文 备由是诣亮,凡三往,乃见。因屏

人,曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,孤不度

德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,

遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓

计将安出?”前去、到崩溃,衰败估计才总共窃取皇帝的命令通“伸”,伸张 停止 翻译课文同“猖獗”,颠覆,失败 认为因此隔开于是 然而因,因而 刘备于是去拜访诸葛亮,共去了三次,才见到。于是就叫旁边的人避开,说:“汉朝的统治崩溃,奸臣窃用皇帝的命令,我不衡量自己的德行能否服人,估计自己的力量能否胜人,想要在天下伸张大义,然而智慧与手段浅薄不足,就因此失败,到今天这个局面。然而志向还没有终止,您说该采取怎样的计策呢?”

翻译课文 亮曰:今曹操已拥百万之众,挟天子而令诸

侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三

世,国险而民附,贤能为之用,此可与为援而

不可图也。荆州北据汉沔,利尽南海,东连

吴会,西通巴蜀,此用武之国,而其主不能

守,此殆天所以资将军也。确实挟持依附被谋取差不多,大约 翻译课文形作名,指贤能者,德才兼备的人 物资地方表示手段或凭借、目的。相当于“用来……的东西” 诸葛亮说:“现在曹操已拥有百万大军,挟持天子来号令诸侯,这确实是不能和他争雄的。孙权占据江东地区,已经经历了父兄三代的经营,地势险要而且百姓乐于依附,贤良而且有能力的人被他所用,这只可以结为外援而不可谋取也。荆州北面有汉水、沔水,一直到南海的物资都能得到,东面连接吴郡和会稽郡,西边连通巴、蜀二郡,这是兵家用武的地方,但是他的主人刘表却不能据守,这大概是上天所用来资助将军的。

翻译课文益州险塞,沃野千里,天府之土;刘璋暗弱,

张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思

得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,若

跨有荆、益,保其岩阻,抚和戎越,结好孙

权,内修政治,外观时变,则霸业可成,汉室

可兴矣。”险要的地方富裕昏庸懦弱爱惜后代占据险要的地方安抚和睦时局变化复兴表转折,相当于“却”、“但是”信用显明、显著 翻译课文 备曰:“善!”于是与亮情好日密。

关羽、张飞不悦,备解之曰:

“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿

复言。”羽、飞乃止。感情解释好像名作状,一天天希望隆中对策,三分天下——侧面描写用在主谓之间,取消句子的独立性才 翻译课文 益州地势险要,有广阔肥沃的土地,是自然条件优越,物产丰饶,形势险固的地方,益州牧刘璋昏庸懦弱,张鲁占据汉中,在益州的北面,民众兴旺富裕、国家富足,但他不知道爱惜。有智谋才能的人都想得到贤明的君主。将军您既然是汉朝皇帝的后代,威信和义气闻名于天下,如果占据荆州、益州,守住险要的地势,安抚和睦边境少数民族,结好于孙权,对内修好政治,对外观察时局变化,那么霸业就可以完成,汉室就可以复兴了。”刘备说:“好!”于是和诸葛亮的感情一天天地亲密了。 关羽、张飞不高兴,刘备解释说:“我有了孔明,就像鱼有了水一样。希望你们不要再说”关羽、张飞就不再说了。

翻译课文1、第一部分在全文中的作用是什么? 阅读理解2、司马徽说诸葛孔明是“伏龙”、徐庶说诸葛亮是“卧龙”这两个词有什么含意?徐庶为什么要刘备亲自去拜访诸葛亮? “伏龙”“卧龙”的比喻形象地描绘了诸葛亮的超人才智,再一次表明他是一个隐居山野的非凡人物。在徐庶看来,“枉驾”才是得“宜”,“俱来”便为“屈致”,这就更突出了诸葛亮的才能。为下文“凡三往,乃见”埋下伏笔。 阅读理解3、刘备第三次拜访诸葛亮是态度和心情怎样?从哪些行动和语言里能看出来? 刘备说话简明得体,语气委婉有致,态度谦虚诚恳,流露出对汉室江山的焦虑之情。“凡三往,乃见”既说明了诸葛亮的谨慎性格,也说明了刘备的热心求贤。4、诸葛亮为什么要先分析曹操?摆了哪些事实?得出了什么结论? 因为曹操“已拥百万之众,挟天子而令诸侯” ,是刘备“欲信大义于天下”的头号敌人。用事实有力地肯定了曹操兵力雄厚,政治地位优越。得出强弱悬殊,难于为敌的结论。 阅读理解5、接着从哪几个方面分析了孙权?结论是什么? 从政权、地利、人和等方面进行了分析。得出的结论是可以结为外援。6、对刘备来说,荆州有哪些有利条件?诸葛亮是怎样暗示刘备的? 荆州的有利条件是物产丰富、军事要塞、刘表无能。所以诸葛亮“而其主不能守,此殆天所以资将军也”来暗示刘备,含蓄而有分寸,巧妙地将荆州可取、勿失良机的信息传达给了刘备。 阅读理解7、为什么要分析益州?诸葛亮认为益州有哪些优越条件? 由于荆州四通八达,为兵家必争之地,所以只能作外围,不能做主要的根据地,因此最后分析了益州。益州的有利条件是:地势险要,易守难攻;天然粮仓,条件优越;政权动摇,民心已失。因此有机可乘,并且益州可以作为可靠的根据地。1、诸葛亮替刘备设计的政治蓝图是什么?诸葛亮为达到这个目的提出了什么战略方针?根据是什么?政治蓝图:根据:成霸业,兴汉室。②占据荆州和益州的必要性和可能性。战略方针:夺取荆州、益州,作为“霸业”的根基;

结好孙权,联吴灭曹;

抚和戎越,内修政治。①不具备向东或向北发展的可能性。 阅读探究 阅读探究2、课文结尾为什么要写“关羽、张飞不悦”? 最后写“关羽、张飞不悦”,实际是从侧面表现刘备对诸葛亮的依赖。“犹鱼之有水来”的比喻,形象地解释了刘备得到诸葛亮后的满足心情,证明了诸葛亮的惊人才能的确名副其实,从而很自然地照应了开头的“自比管仲、乐毅”和人称“卧龙”。3、结合具体语句,分析诸葛亮和刘备这两个人的人物形象。

一个胸怀韬略,审时度势,高瞻远瞩,才智过人的谋臣形象。

刘备: 一个胸怀大志,求贤若渴,礼贤下士,精于用人之道的英雄形象。 诸葛亮: 阅读探究 结合历史、《三国演义》谈谈你心目中这葛亮。

高傲、自负。

智慧的化身。

令人忧伤的悲剧人物。

镇定、神机、诡异、柔情、刚毅、尖锐……

我的感悟 暗淡了刀光剑影 远去了鼓角铮鸣 眼前飞扬着一个个 鲜活的面容 湮没了黄尘古道 荒芜了烽火边城 岁月啊你带不走 那一串串熟悉的姓名 兴亡谁人定啊 盛衰岂无凭啊 一页风云散啊 变幻了时空 聚散皆是缘哪 离合总关情啊 担当生前事啊 何计身后评 长江有意化作泪 长江有情起歌声 历史的天空闪烁几颗星 人间一股英雄气 在驰骋纵横

谓谓为信然

谓先主曰信谓为信然

欲信大义于天下

信义著于四海用遂用猖蹶

此用武之国

贤能为之用国此用武之国 国险而民附

民殷国富而不知存恤

去国怀乡一词多义认为对……说因此 运用,使用 任用,利用的确,确实通“伸”,伸张诚信,信用地方地势国家国都文言知识归纳古今异义1、遂用猖蹶

2、此可以为援而不可图也

3、北据汉沔,利尽南海

4、此殆天所以资将军也

5、凡三往,乃见古义: 今义: 古义: 今义: 古义: 今义: 古义: 今义: 同“猖獗”,颠覆、失败凶猛放肆可以把表可能,能够南方近海地方南中国海用来用来……的东西表因果关系的连词古义: 今义: 总共平凡特殊句式时人莫之许也。

欲信大义于天下。

诸葛孔明者,卧龙也。

此用武之国。

贤能为之用。宾语前置(相当于:时人莫许之)状语后置(相当于:欲于天下信大义)判断句判断句被动句通假字欲信大义于天下。

信,通“伸”,伸张。成语积累 三顾茅庐 如鱼得水中考前沿 下边一副对联概括了诸葛亮一生的功绩,你能说出描写了他的哪些具体的事件吗?收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。三顾:三顾茅庐六出:六出祁山东和:东和东吴收二川:诸葛亮收复的蜀国两处根据地:东川、西川北拒:北拒曹魏七擒:七擒孟获排八阵:摆设八卦阵五丈原:诸葛亮出征时病死的地方点四十九盏明灯:诸葛亮死时,点燃了四十九盏长明灯,祭神灵以求延续阳寿酬三顾:报答刘备三顾茅庐的知遇之恩 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。蜀 相杜 甫课外补遗成都武侯祠 三顾频烦天下计, 一番晤对古今情。

这是已故的董必武1965年1月游成都武侯祠的题联。

上联:“三顾频烦天下计”是借用杜甫《蜀相》中的诗句。董老却抓住了诸葛亮一生中很关键的隆中对一事作为下联:“一番晤对古今情”。写得十分精彩,集诗、联、书、画为本体,令人叫绝。 早岁哪知世事艰,中原北望气如山。 楼船雪夜瓜洲渡,铁马秋风大散关。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间。

书 愤陆 游课外补遗 人们对诸葛亮的感受,大多来自历史小说《三国演义》,而历史中那个真实的诸葛亮就隐藏在我们熟悉的这个诸葛亮之后。不过,作家塑

造的艺术形象在读者欣赏时,可以依据自己的

生活经验和审美意识提出独到新颖的见解。所

谓“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,同样,也

可以“一千个人眼中有一千个诸葛亮”!让我们

多搜集和整理诸葛亮的故事,让我们自己心目中

的那个“诸葛亮”成为最精彩的一个!结束语本课作业1、积累字词及文学常识。

2、归纳文言知识。

3、背诵并默写课文。

4、完成《尖兵题典》。

5、预习《三顾茅庐》。