第一单元《蓓蕾之歌》教案(表格式) 人教版初中音乐七年级上册

文档属性

| 名称 | 第一单元《蓓蕾之歌》教案(表格式) 人教版初中音乐七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-05-21 07:33:20 | ||

图片预览

文档简介

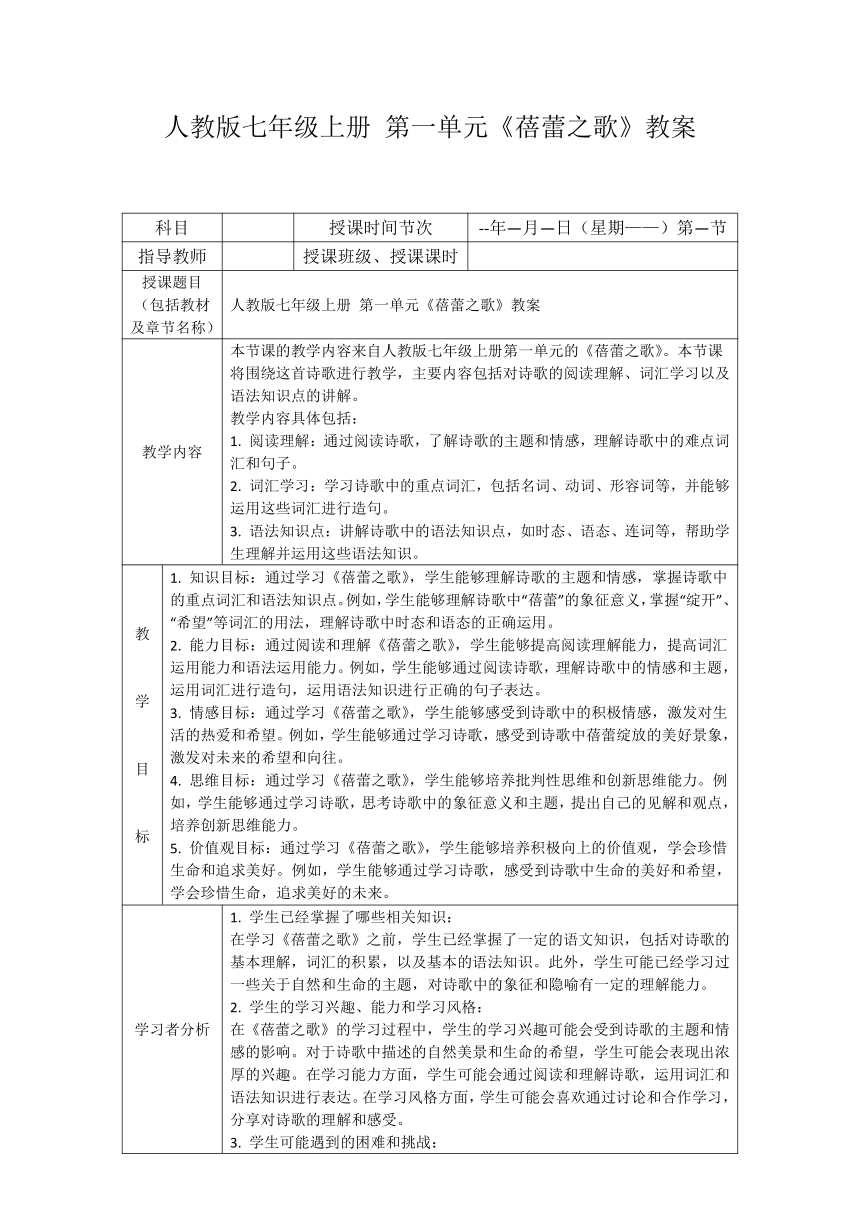

人教版七年级上册 第一单元《蓓蕾之歌》教案

科目 授课时间节次 --年—月—日(星期——)第—节

指导教师 授课班级、授课课时

授课题目 (包括教材及章节名称) 人教版七年级上册 第一单元《蓓蕾之歌》教案

教学内容 本节课的教学内容来自人教版七年级上册第一单元的《蓓蕾之歌》。本节课将围绕这首诗歌进行教学,主要内容包括对诗歌的阅读理解、词汇学习以及语法知识点的讲解。

教学内容具体包括:

1. 阅读理解:通过阅读诗歌,了解诗歌的主题和情感,理解诗歌中的难点词汇和句子。

2. 词汇学习:学习诗歌中的重点词汇,包括名词、动词、形容词等,并能够运用这些词汇进行造句。

3. 语法知识点:讲解诗歌中的语法知识点,如时态、语态、连词等,帮助学生理解并运用这些语法知识。

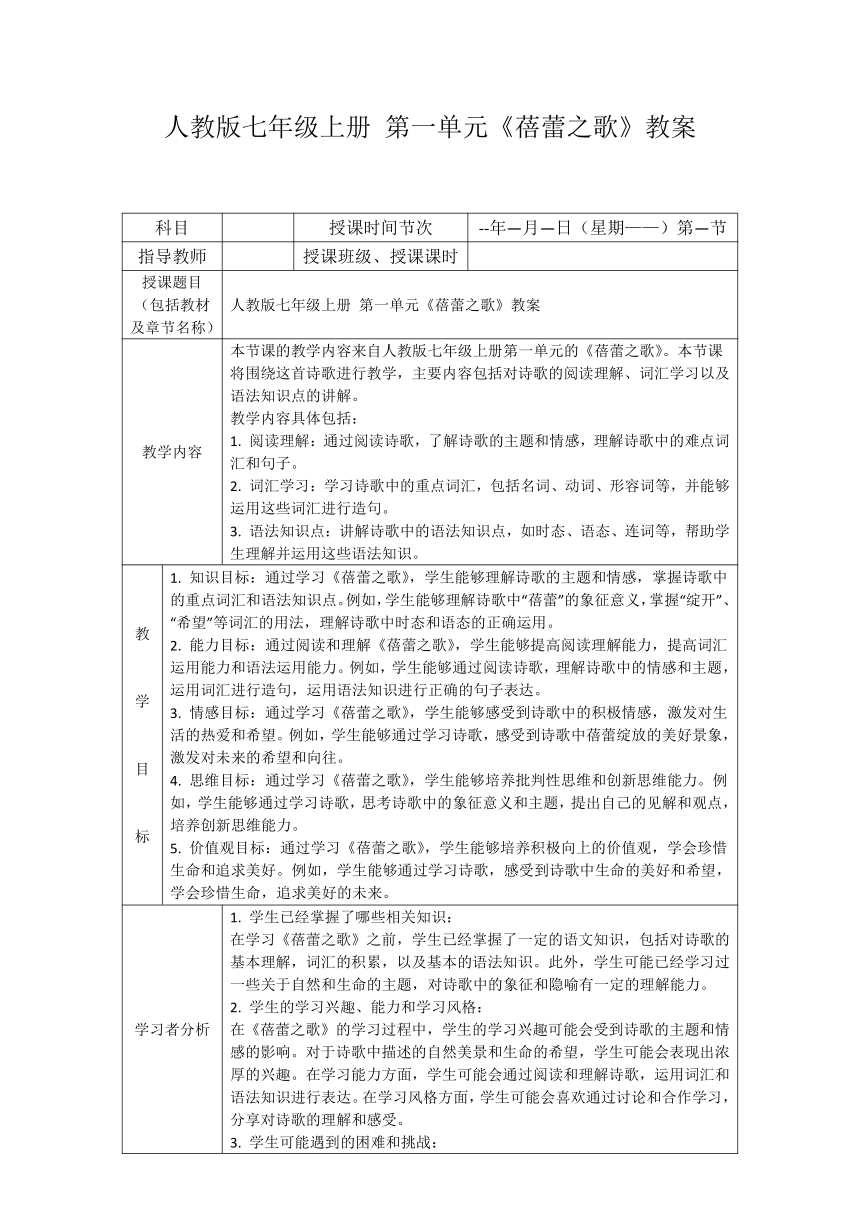

教学目标 1. 知识目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够理解诗歌的主题和情感,掌握诗歌中的重点词汇和语法知识点。例如,学生能够理解诗歌中“蓓蕾”的象征意义,掌握“绽开”、“希望”等词汇的用法,理解诗歌中时态和语态的正确运用。

2. 能力目标:通过阅读和理解《蓓蕾之歌》,学生能够提高阅读理解能力,提高词汇运用能力和语法运用能力。例如,学生能够通过阅读诗歌,理解诗歌中的情感和主题,运用词汇进行造句,运用语法知识进行正确的句子表达。

3. 情感目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够感受到诗歌中的积极情感,激发对生活的热爱和希望。例如,学生能够通过学习诗歌,感受到诗歌中蓓蕾绽放的美好景象,激发对未来的希望和向往。

4. 思维目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够培养批判性思维和创新思维能力。例如,学生能够通过学习诗歌,思考诗歌中的象征意义和主题,提出自己的见解和观点,培养创新思维能力。

5. 价值观目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够培养积极向上的价值观,学会珍惜生命和追求美好。例如,学生能够通过学习诗歌,感受到诗歌中生命的美好和希望,学会珍惜生命,追求美好的未来。

学习者分析 1. 学生已经掌握了哪些相关知识:

在学习《蓓蕾之歌》之前,学生已经掌握了一定的语文知识,包括对诗歌的基本理解,词汇的积累,以及基本的语法知识。此外,学生可能已经学习过一些关于自然和生命的主题,对诗歌中的象征和隐喻有一定的理解能力。

2. 学生的学习兴趣、能力和学习风格:

在《蓓蕾之歌》的学习过程中,学生的学习兴趣可能会受到诗歌的主题和情感的影响。对于诗歌中描述的自然美景和生命的希望,学生可能会表现出浓厚的兴趣。在学习能力方面,学生可能会通过阅读和理解诗歌,运用词汇和语法知识进行表达。在学习风格方面,学生可能会喜欢通过讨论和合作学习,分享对诗歌的理解和感受。

3. 学生可能遇到的困难和挑战:

在学习《蓓蕾之歌》的过程中,学生可能会遇到一些困难和挑战。首先,诗歌中的象征和隐喻可能对学生来说比较难以理解,需要教师进行适当的引导和解释。其次,学生可能会对诗歌中的词汇和语法知识点感到不熟悉,需要通过大量的练习和应用来掌握。最后,学生可能会对诗歌的情感和主题产生不同的理解,需要教师进行适当的引导和讨论。

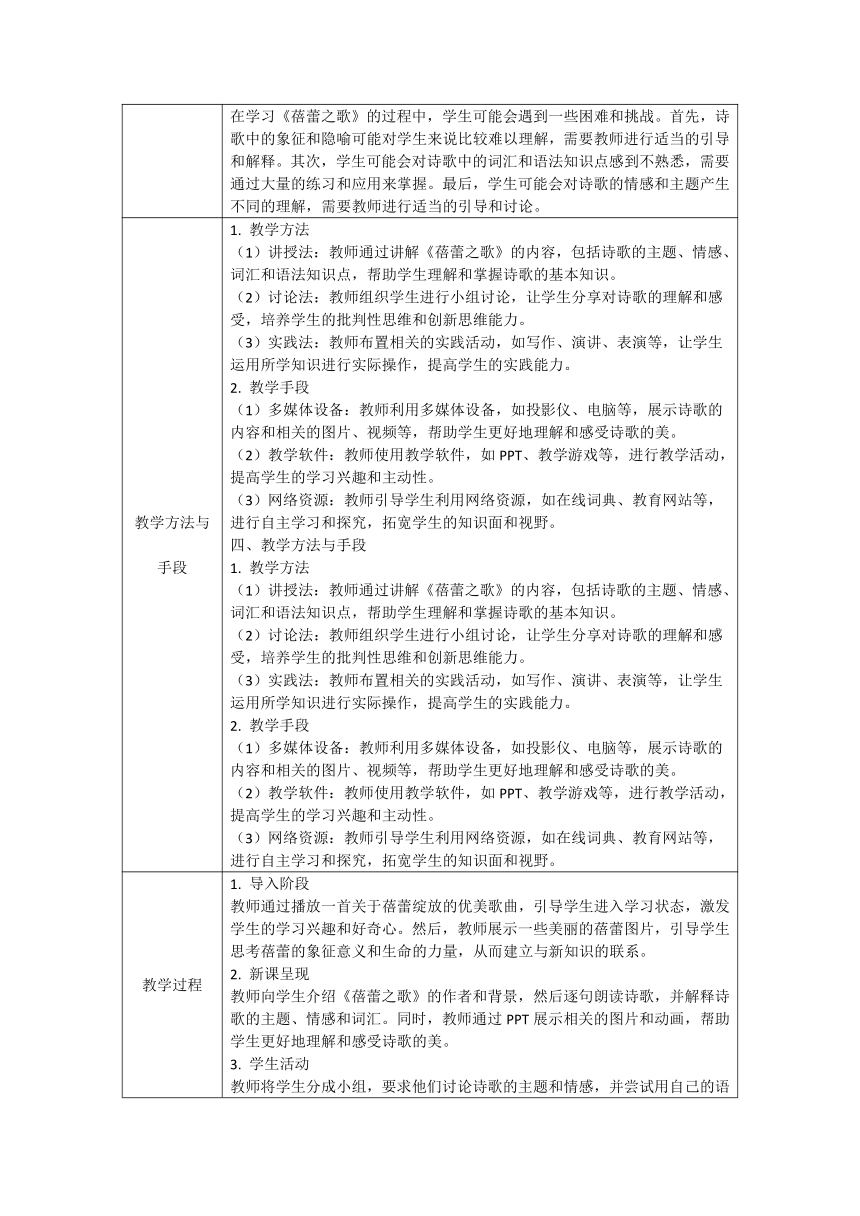

教学方法与手段 1. 教学方法

(1)讲授法:教师通过讲解《蓓蕾之歌》的内容,包括诗歌的主题、情感、词汇和语法知识点,帮助学生理解和掌握诗歌的基本知识。

(2)讨论法:教师组织学生进行小组讨论,让学生分享对诗歌的理解和感受,培养学生的批判性思维和创新思维能力。

(3)实践法:教师布置相关的实践活动,如写作、演讲、表演等,让学生运用所学知识进行实际操作,提高学生的实践能力。

2. 教学手段

(1)多媒体设备:教师利用多媒体设备,如投影仪、电脑等,展示诗歌的内容和相关的图片、视频等,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

(2)教学软件:教师使用教学软件,如PPT、教学游戏等,进行教学活动,提高学生的学习兴趣和主动性。

(3)网络资源:教师引导学生利用网络资源,如在线词典、教育网站等,进行自主学习和探究,拓宽学生的知识面和视野。

四、教学方法与手段

1. 教学方法

(1)讲授法:教师通过讲解《蓓蕾之歌》的内容,包括诗歌的主题、情感、词汇和语法知识点,帮助学生理解和掌握诗歌的基本知识。

(2)讨论法:教师组织学生进行小组讨论,让学生分享对诗歌的理解和感受,培养学生的批判性思维和创新思维能力。

(3)实践法:教师布置相关的实践活动,如写作、演讲、表演等,让学生运用所学知识进行实际操作,提高学生的实践能力。

2. 教学手段

(1)多媒体设备:教师利用多媒体设备,如投影仪、电脑等,展示诗歌的内容和相关的图片、视频等,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

(2)教学软件:教师使用教学软件,如PPT、教学游戏等,进行教学活动,提高学生的学习兴趣和主动性。

(3)网络资源:教师引导学生利用网络资源,如在线词典、教育网站等,进行自主学习和探究,拓宽学生的知识面和视野。

教学过程 1. 导入阶段

教师通过播放一首关于蓓蕾绽放的优美歌曲,引导学生进入学习状态,激发学生的学习兴趣和好奇心。然后,教师展示一些美丽的蓓蕾图片,引导学生思考蓓蕾的象征意义和生命的力量,从而建立与新知识的联系。

2. 新课呈现

教师向学生介绍《蓓蕾之歌》的作者和背景,然后逐句朗读诗歌,并解释诗歌的主题、情感和词汇。同时,教师通过PPT展示相关的图片和动画,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

3. 学生活动

教师将学生分成小组,要求他们讨论诗歌的主题和情感,并尝试用自己的语言表达出来。然后,教师邀请一些小组进行角色扮演,模拟诗歌中的场景,让学生通过表演加深对诗歌的理解。

4. 巩固练习

教师提供一些练习题,包括选择题、填空题和简答题,要求学生独立完成,以巩固和加深对新知识的理解和记忆。同时,教师设计一些拓展性的练习题,如写作、绘画等,激发学生的探索欲望和求知欲。

5. 总结反馈

教师进行简洁明了的总结,回顾本节课的主要内容和重点,并强调诗歌中的象征意义和生命的力量。然后,教师提供及时的反馈,包括对学生表现的评价和建议,以便他们了解自己的学习情况并进行调整。

6. 教学流程调整

教师根据学生的实际情况和学习进度,灵活调整教学流程,以确保教学效果的最大化。例如,如果学生在讨论和角色扮演中遇到困难,教师可以提供更多的指导和支持;如果学生在练习题中出现错误,教师可以及时纠正并提供正确的答案。

整个教学流程逻辑清晰、条理分明,各个环节之间衔接自然。通过引人入胜的导入、清晰的新课呈现、多样化的学生活动、足够的巩固练习和及时的总结反馈,教师能够有效地引导学生学习《蓓蕾之歌》,培养学生的批判性思维和创新能力。

知识点梳理 1. 诗歌的基本知识:包括诗歌的定义、分类、特点等。

2. 诗歌的主题和情感:包括诗歌所表达的主题思想、情感态度等。

3. 诗歌的词汇和语法:包括诗歌中的词汇运用、语法结构等。

4. 诗歌的阅读理解:包括对诗歌的阅读、理解、分析等。

5. 诗歌的欣赏和创作:包括对诗歌的欣赏、创作、评价等。

6. 诗歌的象征和隐喻:包括诗歌中的象征意义、隐喻手法等。

7. 诗歌的朗读和表演:包括诗歌的朗读技巧、表演方式等。

8. 诗歌的翻译和鉴赏:包括诗歌的翻译方法、鉴赏角度等。

9. 诗歌的历史和文化:包括诗歌的历史背景、文化内涵等。

10. 诗歌的比较和分析:包括对不同诗歌的比较、分析等。

11. 诗歌的写作和技巧:包括诗歌的写作方法、技巧等。

12. 诗歌的评价和批评:包括对诗歌的评价标准、批评方法等。

作业布置与反馈 作业布置:

1. 阅读理解作业:请学生阅读《蓓蕾之歌》并回答以下问题:

a. 请简述诗歌的主题和情感。

b. 请解释诗歌中的“蓓蕾”象征着什么。

c. 请指出诗歌中的时态和语态的正确运用。

2. 词汇学习作业:请学生记忆并运用诗歌中的重点词汇,如“绽开”、“希望”、“绽放”等,进行造句。

3. 语法练习作业:请学生根据诗歌中的语法知识点,进行相关的语法练习,如选择题、填空题等。

作业反馈:

1. 及时批改学生的阅读理解作业,指出存在的问题,如对诗歌主题和情感的理解不准确、对“蓓蕾”象征意义的解释不恰当等,并提供改进建议。

2. 对学生的词汇学习作业进行批改,指出错误并给出正确的词汇用法,如“绽放”的正确用法是“花朵绽放”。

3. 批改学生的语法练习作业,指出语法错误并给出正确的语法结构,如“希望”的正确时态和语态是“我希望”。

4. 鼓励学生在作业中表达自己的观点和理解,对学生的独特见解给予肯定和鼓励。

课后拓展

1. 拓展内容:

(1)阅读材料:《诗人与诗歌》杂志中关于《蓓蕾之歌》的评论文章。

(2)视频资源:《文学经典》系列节目中关于《蓓蕾之歌》的解读视频。

2. 拓展要求:

(1)鼓励学生阅读《诗人与诗歌》杂志中关于《蓓蕾之歌》的评论文章,了解其他读者对这首诗歌的理解和评价,提高自己的审美鉴赏能力。

(2)观看《文学经典》系列节目中关于《蓓蕾之歌》的解读视频,进一步理解诗歌的主题、情感和创作背景,拓宽自己的知识视野。

(3)结合自己的阅读和观看体验,与同学进行交流讨论,分享自己对《蓓蕾之歌》的理解和感受,提高自己的口语表达能力。

(4)尝试创作一首以“蓓蕾”为主题的诗歌,运用所学的词汇和语法知识,表达自己对生命和未来的希望和向往。

(5)在班级博客或社交媒体上分享自己的拓展学习成果,接受同学和教师的评价和建议,提高自己的写作和表达能力。

板书设计 (1)诗歌的基本知识:诗歌的定义、分类、特点等。

(2)诗歌的主题和情感:诗歌所表达的主题思想、情感态度等。

(3)诗歌的词汇和语法:诗歌中的词汇运用、语法结构等。

(4)诗歌的阅读理解:对诗歌的阅读、理解、分析等。

(5)诗歌的欣赏和创作:对诗歌的欣赏、创作、评价等。

(6)诗歌的象征和隐喻:诗歌中的象征意义、隐喻手法等。

(7)诗歌的朗读和表演:诗歌的朗读技巧、表演方式等。

(8)诗歌的翻译和鉴赏:诗歌的翻译方法、鉴赏角度等。

(9)诗歌的历史和文化:诗歌的历史背景、文化内涵等。

(10)诗歌的比较和分析:对不同诗歌的比较、分析等。

(11)诗歌的写作和技巧:诗歌的写作方法、技巧等。

(12)诗歌的评价和批评:对诗歌的评价标准、批评方法等。

2. 教学目标:

(1)知识目标:通过学习本节课,学生能够掌握诗歌的基本知识,理解诗歌的主题和情感,掌握诗歌中的词汇和语法。

(2)能力目标:通过学习本节课,学生能够提高阅读理解能力,提高词汇运用能力和语法运用能力,培养批判性思维和创新思维能力。

(3)情感目标:通过学习本节课,学生能够感受到诗歌中的积极情感,激发对生活的热爱和希望,培养积极向上的价值观。

3. 教学方法与手段:

(1)教学方法:讲授法、讨论法、实践法等。

(2)教学手段:多媒体设备、教学软件、网络资源等。

4. 教学过程:

(1)导入阶段:通过播放歌曲和展示图片,激发学生的学习兴趣和好奇心,建立与新知识的联系。

(2)新课呈现:通过讲解和展示,逐步引导学生理解并掌握诗歌的基本知识,包括主题、情感、词汇、语法等。

(3)学生活动:通过小组讨论、角色扮演、实验操作等,促进学生积极参与和合作学习,巩固和应用所学知识。

(4)巩固练习:提供足够的练习题,帮助学生巩固和加深对新知识的理解和记忆,激发学生的探索欲望和求知欲。

(5)总结反馈:进行简洁明了的总结,帮助学生回顾本节课的主要内容和重点,提供及时的反馈,包括对学生表现的评价和建议。

5. 作业布置与反馈:

(1)作业布置:根据本节课的教学内容和目标布置适量的作业,以便于学生巩固所学知识并提高能力。

(2)作业反馈:及时对学生的作业进行批改和反馈,指出存在的问题并给出改进建议,以促进学生的学习进步。

6. 课后拓展:

(1)拓展内容:与本节课内容相关的阅读材料或视频资源。

(2)拓展要求:鼓励学生利用课后时间进行自主学习和拓展,教师可提供必要的指导和帮助。

7. 板书设计:

(1)目的明确,紧扣教学内容:展示诗歌的基本知识、主题、情感、词汇、语法等。

(2)结构清晰,条理分明:按照教学内容的顺序,合理布局各个知识点。

(3)简洁明了,突出重点,准确精炼,概括性强:用简洁的语言表达关键信息,突出重点内容。

(4)具有艺术性和趣味性:使用美观的字体和图形,增加板书的吸引力。

教学反思 其次,我在组织学生活动时,虽然设计了多种形式,如小组讨论、角色扮演等,但可能没有给予学生足够的时间和空间去深入思考和表达。我认识到,学生活动的设计不仅要多样化,更要注重学生的参与和表达,鼓励他们分享自己的理解和感受。

再次,我在布置作业时,虽然提供了足够的练习题,但没有设计一些能够激发学生创造力和思考的拓展性作业。我意识到,作业的布置不仅要注重知识的巩固,更要注重学生能力的培养和思维的拓展。

最后,我在提供反馈时,虽然及时指出学生的错误并给出改进建议,但没有给予学生足够的鼓励和肯定。我认识到,反馈不仅要指出学生的不足,更要关注学生的进步和努力,激发他们的学习兴趣和主动性。

科目 授课时间节次 --年—月—日(星期——)第—节

指导教师 授课班级、授课课时

授课题目 (包括教材及章节名称) 人教版七年级上册 第一单元《蓓蕾之歌》教案

教学内容 本节课的教学内容来自人教版七年级上册第一单元的《蓓蕾之歌》。本节课将围绕这首诗歌进行教学,主要内容包括对诗歌的阅读理解、词汇学习以及语法知识点的讲解。

教学内容具体包括:

1. 阅读理解:通过阅读诗歌,了解诗歌的主题和情感,理解诗歌中的难点词汇和句子。

2. 词汇学习:学习诗歌中的重点词汇,包括名词、动词、形容词等,并能够运用这些词汇进行造句。

3. 语法知识点:讲解诗歌中的语法知识点,如时态、语态、连词等,帮助学生理解并运用这些语法知识。

教学目标 1. 知识目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够理解诗歌的主题和情感,掌握诗歌中的重点词汇和语法知识点。例如,学生能够理解诗歌中“蓓蕾”的象征意义,掌握“绽开”、“希望”等词汇的用法,理解诗歌中时态和语态的正确运用。

2. 能力目标:通过阅读和理解《蓓蕾之歌》,学生能够提高阅读理解能力,提高词汇运用能力和语法运用能力。例如,学生能够通过阅读诗歌,理解诗歌中的情感和主题,运用词汇进行造句,运用语法知识进行正确的句子表达。

3. 情感目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够感受到诗歌中的积极情感,激发对生活的热爱和希望。例如,学生能够通过学习诗歌,感受到诗歌中蓓蕾绽放的美好景象,激发对未来的希望和向往。

4. 思维目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够培养批判性思维和创新思维能力。例如,学生能够通过学习诗歌,思考诗歌中的象征意义和主题,提出自己的见解和观点,培养创新思维能力。

5. 价值观目标:通过学习《蓓蕾之歌》,学生能够培养积极向上的价值观,学会珍惜生命和追求美好。例如,学生能够通过学习诗歌,感受到诗歌中生命的美好和希望,学会珍惜生命,追求美好的未来。

学习者分析 1. 学生已经掌握了哪些相关知识:

在学习《蓓蕾之歌》之前,学生已经掌握了一定的语文知识,包括对诗歌的基本理解,词汇的积累,以及基本的语法知识。此外,学生可能已经学习过一些关于自然和生命的主题,对诗歌中的象征和隐喻有一定的理解能力。

2. 学生的学习兴趣、能力和学习风格:

在《蓓蕾之歌》的学习过程中,学生的学习兴趣可能会受到诗歌的主题和情感的影响。对于诗歌中描述的自然美景和生命的希望,学生可能会表现出浓厚的兴趣。在学习能力方面,学生可能会通过阅读和理解诗歌,运用词汇和语法知识进行表达。在学习风格方面,学生可能会喜欢通过讨论和合作学习,分享对诗歌的理解和感受。

3. 学生可能遇到的困难和挑战:

在学习《蓓蕾之歌》的过程中,学生可能会遇到一些困难和挑战。首先,诗歌中的象征和隐喻可能对学生来说比较难以理解,需要教师进行适当的引导和解释。其次,学生可能会对诗歌中的词汇和语法知识点感到不熟悉,需要通过大量的练习和应用来掌握。最后,学生可能会对诗歌的情感和主题产生不同的理解,需要教师进行适当的引导和讨论。

教学方法与手段 1. 教学方法

(1)讲授法:教师通过讲解《蓓蕾之歌》的内容,包括诗歌的主题、情感、词汇和语法知识点,帮助学生理解和掌握诗歌的基本知识。

(2)讨论法:教师组织学生进行小组讨论,让学生分享对诗歌的理解和感受,培养学生的批判性思维和创新思维能力。

(3)实践法:教师布置相关的实践活动,如写作、演讲、表演等,让学生运用所学知识进行实际操作,提高学生的实践能力。

2. 教学手段

(1)多媒体设备:教师利用多媒体设备,如投影仪、电脑等,展示诗歌的内容和相关的图片、视频等,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

(2)教学软件:教师使用教学软件,如PPT、教学游戏等,进行教学活动,提高学生的学习兴趣和主动性。

(3)网络资源:教师引导学生利用网络资源,如在线词典、教育网站等,进行自主学习和探究,拓宽学生的知识面和视野。

四、教学方法与手段

1. 教学方法

(1)讲授法:教师通过讲解《蓓蕾之歌》的内容,包括诗歌的主题、情感、词汇和语法知识点,帮助学生理解和掌握诗歌的基本知识。

(2)讨论法:教师组织学生进行小组讨论,让学生分享对诗歌的理解和感受,培养学生的批判性思维和创新思维能力。

(3)实践法:教师布置相关的实践活动,如写作、演讲、表演等,让学生运用所学知识进行实际操作,提高学生的实践能力。

2. 教学手段

(1)多媒体设备:教师利用多媒体设备,如投影仪、电脑等,展示诗歌的内容和相关的图片、视频等,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

(2)教学软件:教师使用教学软件,如PPT、教学游戏等,进行教学活动,提高学生的学习兴趣和主动性。

(3)网络资源:教师引导学生利用网络资源,如在线词典、教育网站等,进行自主学习和探究,拓宽学生的知识面和视野。

教学过程 1. 导入阶段

教师通过播放一首关于蓓蕾绽放的优美歌曲,引导学生进入学习状态,激发学生的学习兴趣和好奇心。然后,教师展示一些美丽的蓓蕾图片,引导学生思考蓓蕾的象征意义和生命的力量,从而建立与新知识的联系。

2. 新课呈现

教师向学生介绍《蓓蕾之歌》的作者和背景,然后逐句朗读诗歌,并解释诗歌的主题、情感和词汇。同时,教师通过PPT展示相关的图片和动画,帮助学生更好地理解和感受诗歌的美。

3. 学生活动

教师将学生分成小组,要求他们讨论诗歌的主题和情感,并尝试用自己的语言表达出来。然后,教师邀请一些小组进行角色扮演,模拟诗歌中的场景,让学生通过表演加深对诗歌的理解。

4. 巩固练习

教师提供一些练习题,包括选择题、填空题和简答题,要求学生独立完成,以巩固和加深对新知识的理解和记忆。同时,教师设计一些拓展性的练习题,如写作、绘画等,激发学生的探索欲望和求知欲。

5. 总结反馈

教师进行简洁明了的总结,回顾本节课的主要内容和重点,并强调诗歌中的象征意义和生命的力量。然后,教师提供及时的反馈,包括对学生表现的评价和建议,以便他们了解自己的学习情况并进行调整。

6. 教学流程调整

教师根据学生的实际情况和学习进度,灵活调整教学流程,以确保教学效果的最大化。例如,如果学生在讨论和角色扮演中遇到困难,教师可以提供更多的指导和支持;如果学生在练习题中出现错误,教师可以及时纠正并提供正确的答案。

整个教学流程逻辑清晰、条理分明,各个环节之间衔接自然。通过引人入胜的导入、清晰的新课呈现、多样化的学生活动、足够的巩固练习和及时的总结反馈,教师能够有效地引导学生学习《蓓蕾之歌》,培养学生的批判性思维和创新能力。

知识点梳理 1. 诗歌的基本知识:包括诗歌的定义、分类、特点等。

2. 诗歌的主题和情感:包括诗歌所表达的主题思想、情感态度等。

3. 诗歌的词汇和语法:包括诗歌中的词汇运用、语法结构等。

4. 诗歌的阅读理解:包括对诗歌的阅读、理解、分析等。

5. 诗歌的欣赏和创作:包括对诗歌的欣赏、创作、评价等。

6. 诗歌的象征和隐喻:包括诗歌中的象征意义、隐喻手法等。

7. 诗歌的朗读和表演:包括诗歌的朗读技巧、表演方式等。

8. 诗歌的翻译和鉴赏:包括诗歌的翻译方法、鉴赏角度等。

9. 诗歌的历史和文化:包括诗歌的历史背景、文化内涵等。

10. 诗歌的比较和分析:包括对不同诗歌的比较、分析等。

11. 诗歌的写作和技巧:包括诗歌的写作方法、技巧等。

12. 诗歌的评价和批评:包括对诗歌的评价标准、批评方法等。

作业布置与反馈 作业布置:

1. 阅读理解作业:请学生阅读《蓓蕾之歌》并回答以下问题:

a. 请简述诗歌的主题和情感。

b. 请解释诗歌中的“蓓蕾”象征着什么。

c. 请指出诗歌中的时态和语态的正确运用。

2. 词汇学习作业:请学生记忆并运用诗歌中的重点词汇,如“绽开”、“希望”、“绽放”等,进行造句。

3. 语法练习作业:请学生根据诗歌中的语法知识点,进行相关的语法练习,如选择题、填空题等。

作业反馈:

1. 及时批改学生的阅读理解作业,指出存在的问题,如对诗歌主题和情感的理解不准确、对“蓓蕾”象征意义的解释不恰当等,并提供改进建议。

2. 对学生的词汇学习作业进行批改,指出错误并给出正确的词汇用法,如“绽放”的正确用法是“花朵绽放”。

3. 批改学生的语法练习作业,指出语法错误并给出正确的语法结构,如“希望”的正确时态和语态是“我希望”。

4. 鼓励学生在作业中表达自己的观点和理解,对学生的独特见解给予肯定和鼓励。

课后拓展

1. 拓展内容:

(1)阅读材料:《诗人与诗歌》杂志中关于《蓓蕾之歌》的评论文章。

(2)视频资源:《文学经典》系列节目中关于《蓓蕾之歌》的解读视频。

2. 拓展要求:

(1)鼓励学生阅读《诗人与诗歌》杂志中关于《蓓蕾之歌》的评论文章,了解其他读者对这首诗歌的理解和评价,提高自己的审美鉴赏能力。

(2)观看《文学经典》系列节目中关于《蓓蕾之歌》的解读视频,进一步理解诗歌的主题、情感和创作背景,拓宽自己的知识视野。

(3)结合自己的阅读和观看体验,与同学进行交流讨论,分享自己对《蓓蕾之歌》的理解和感受,提高自己的口语表达能力。

(4)尝试创作一首以“蓓蕾”为主题的诗歌,运用所学的词汇和语法知识,表达自己对生命和未来的希望和向往。

(5)在班级博客或社交媒体上分享自己的拓展学习成果,接受同学和教师的评价和建议,提高自己的写作和表达能力。

板书设计 (1)诗歌的基本知识:诗歌的定义、分类、特点等。

(2)诗歌的主题和情感:诗歌所表达的主题思想、情感态度等。

(3)诗歌的词汇和语法:诗歌中的词汇运用、语法结构等。

(4)诗歌的阅读理解:对诗歌的阅读、理解、分析等。

(5)诗歌的欣赏和创作:对诗歌的欣赏、创作、评价等。

(6)诗歌的象征和隐喻:诗歌中的象征意义、隐喻手法等。

(7)诗歌的朗读和表演:诗歌的朗读技巧、表演方式等。

(8)诗歌的翻译和鉴赏:诗歌的翻译方法、鉴赏角度等。

(9)诗歌的历史和文化:诗歌的历史背景、文化内涵等。

(10)诗歌的比较和分析:对不同诗歌的比较、分析等。

(11)诗歌的写作和技巧:诗歌的写作方法、技巧等。

(12)诗歌的评价和批评:对诗歌的评价标准、批评方法等。

2. 教学目标:

(1)知识目标:通过学习本节课,学生能够掌握诗歌的基本知识,理解诗歌的主题和情感,掌握诗歌中的词汇和语法。

(2)能力目标:通过学习本节课,学生能够提高阅读理解能力,提高词汇运用能力和语法运用能力,培养批判性思维和创新思维能力。

(3)情感目标:通过学习本节课,学生能够感受到诗歌中的积极情感,激发对生活的热爱和希望,培养积极向上的价值观。

3. 教学方法与手段:

(1)教学方法:讲授法、讨论法、实践法等。

(2)教学手段:多媒体设备、教学软件、网络资源等。

4. 教学过程:

(1)导入阶段:通过播放歌曲和展示图片,激发学生的学习兴趣和好奇心,建立与新知识的联系。

(2)新课呈现:通过讲解和展示,逐步引导学生理解并掌握诗歌的基本知识,包括主题、情感、词汇、语法等。

(3)学生活动:通过小组讨论、角色扮演、实验操作等,促进学生积极参与和合作学习,巩固和应用所学知识。

(4)巩固练习:提供足够的练习题,帮助学生巩固和加深对新知识的理解和记忆,激发学生的探索欲望和求知欲。

(5)总结反馈:进行简洁明了的总结,帮助学生回顾本节课的主要内容和重点,提供及时的反馈,包括对学生表现的评价和建议。

5. 作业布置与反馈:

(1)作业布置:根据本节课的教学内容和目标布置适量的作业,以便于学生巩固所学知识并提高能力。

(2)作业反馈:及时对学生的作业进行批改和反馈,指出存在的问题并给出改进建议,以促进学生的学习进步。

6. 课后拓展:

(1)拓展内容:与本节课内容相关的阅读材料或视频资源。

(2)拓展要求:鼓励学生利用课后时间进行自主学习和拓展,教师可提供必要的指导和帮助。

7. 板书设计:

(1)目的明确,紧扣教学内容:展示诗歌的基本知识、主题、情感、词汇、语法等。

(2)结构清晰,条理分明:按照教学内容的顺序,合理布局各个知识点。

(3)简洁明了,突出重点,准确精炼,概括性强:用简洁的语言表达关键信息,突出重点内容。

(4)具有艺术性和趣味性:使用美观的字体和图形,增加板书的吸引力。

教学反思 其次,我在组织学生活动时,虽然设计了多种形式,如小组讨论、角色扮演等,但可能没有给予学生足够的时间和空间去深入思考和表达。我认识到,学生活动的设计不仅要多样化,更要注重学生的参与和表达,鼓励他们分享自己的理解和感受。

再次,我在布置作业时,虽然提供了足够的练习题,但没有设计一些能够激发学生创造力和思考的拓展性作业。我意识到,作业的布置不仅要注重知识的巩固,更要注重学生能力的培养和思维的拓展。

最后,我在提供反馈时,虽然及时指出学生的错误并给出改进建议,但没有给予学生足够的鼓励和肯定。我认识到,反馈不仅要指出学生的不足,更要关注学生的进步和努力,激发他们的学习兴趣和主动性。

同课章节目录

- 第一单元 中学时代

- 欣赏 蓓蕾之歌

- 唱歌 中学时代

- 欣赏 飞来的花瓣

- 唱歌 校园的早晨

- 演奏 学吹竖笛

- 第二单元 祖国颂歌

- 唱歌 歌唱祖国

- 听乐赏画 红旗颂

- 欣赏 神圣的战争

- 欣赏 伏尔塔瓦河

- 选听 在灿烂的阳光下

- 第三单元 金色的秋天

- 唱歌 西风的话

- 欣赏 秋

- 欣赏 丰收锣鼓

- 第四单元 神州音韵(一)

- 唱歌 黄河船夫曲

- 欣赏 月牙儿五更

- 欣赏 乌苏里船歌

- 欣赏 包楞调

- 欣赏 走绛州

- 欣赏 孟姜女哭长城

- 学唱京剧 猛听得金鼓响

- 第五单元 环球之旅(一)——亚洲之声

- 唱歌 樱花

- 欣赏 甘美兰

- 欣赏 蜡烛舞

- 欣赏 短颈乌德

- 欣赏 曼德

- 欣赏 阿里郎

- 欣赏 学吹竖笛

- 第六单元 管弦和鸣

- 欣赏 青少年管弦乐队指南

- 欣赏 查尔达什舞曲

- 欣赏 梦幻曲

- 欣赏 大进行曲

- 欣赏 小步舞曲

- 欣赏 鼓手的战争

- 我的音乐网页

- 记谱法常识(复习)

- 唱歌发声基础

- 发声练习

- 乐器常识